- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In risposta alla richiesta della CIA, l’amministrazione Obama ha concesso l’altro giorno maggiore discrezione nell’impiego dei droni in Yemen alla principale agenzia di intelligence americana e al comando delle operazioni speciali (Joint Special Operations Command, JSOC). La decisione presa dalla Casa Bianca sanziona l’impegno sempre maggiore degli Stati Uniti in questo paese della penisola arabica, consentendo l’implementazione di regole più blande nella gestione degli attacchi mirati contro presunti terroristi affiliati ad Al-Qaeda.

La richiesta alla Casa Bianca e al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, come aveva rivelato la settimana scorsa un servizio speciale del Washington Post, era stata sottoposta dal direttore della CIA, generale David Petraeus, già promotore dell’escalation delle operazioni condotte sotto copertura dalle forze speciali a stelle e strisce in Afghanistan e in Pakistan.

I cambiamenti alle linee guida per le incursioni dei droni in Yemen prevedono in primo luogo la possibilità di colpire presunti militanti islamici di cui gli USA non conoscono nemmeno l’identità, come avviene appunto nelle aree tribali del Pakistan. La CIA e il JSOC avevano chiesto in realtà una discrezione ancora più ampia, così da ottenere mano libera per portare a termine i cosiddetti “signature strikes”, secondo i quali i bombardamenti con i droni sono consentiti sulla sola base di informazioni che indicano “una rete di comportamenti sospetti”.

La Casa Bianca aveva sempre rifiutato di concedere una simile autorizzazione, chiedendo alla CIA e alle forze speciali di limitarsi ad assassinare i militanti presenti sulle liste in loro possesso e che minacciano di portare a termine attentati terroristici in territorio americano. L’amministrazione Obama ha ora invece acconsentito parzialmente all’istanza, escludendo da future operazioni mirate solo alcuni potenziali bersagli, come i militanti di basso livello e i depositi di armi.

La distinzione tra affiliati di spicco ad organizzazioni integraliste e membri di secondaria importanza appare in ogni caso difficile da rispettare, dal momento che saranno ora possibili attacchi contro persone di cui non si conosce il nome basandosi su informazioni facilmente manipolabili relative al loro comportamento.

I presunti terroristi, inoltre, sono soprattutto guerriglieri armati, non necessariamente facenti parte di gruppi integralisti, che si battono contro il governo centrale, anche se Washington e i media americani continuano a sottolineare il pericolo proveniente dai militanti yemeniti per la sicurezza nazionale degli USA. Per questo motivo, il rischio che gli Stati Uniti finiscano per prendere parte, ovviamente a favore del governo, a quella che sta emergendo sempre più come una vera e propria guerra civile in Yemen, appare estremamente probabile.

I presunti terroristi, inoltre, sono soprattutto guerriglieri armati, non necessariamente facenti parte di gruppi integralisti, che si battono contro il governo centrale, anche se Washington e i media americani continuano a sottolineare il pericolo proveniente dai militanti yemeniti per la sicurezza nazionale degli USA. Per questo motivo, il rischio che gli Stati Uniti finiscano per prendere parte, ovviamente a favore del governo, a quella che sta emergendo sempre più come una vera e propria guerra civile in Yemen, appare estremamente probabile.

Secondo alcune stime, negli ultimi tre anni gli americani hanno condotto una trentina di incursioni con i droni in Yemen, uccidendo 250 persone. Fino ai cambiamenti di pochi giorni fa, la CIA e il JSOC individuavano le proprie vittime scegliendole da una lista nera, su cui peraltro i presunti militanti finiscono senza passare attraverso un procedimento legale legittimo e senza che vengano rese note pubblicamente le prove della loro affiliazione ad un’organizzazione terroristica.

L’attenuazione delle regole relative all’uso dei droni renderà così ancora più probabile l’assassinio indiscriminato non solo di presunti militanti la cui colpevolezza di un qualche crimine è tutta da dimostrare, ma anche e soprattutto di civili. Questi ultimi sono già stati spesso il bersaglio delle incursioni americane, rendendole estremamente impopolari tra gli yemeniti, tanto che, come avevano rivelato alcuni cablo diffusi da WikiLeaks, il governo centrale nel recente passato si era assunto le responsabilità delle operazioni anti-terrorismo con i droni condotte in realtà dagli USA per evitare di scatenare proteste o rivolte nel paese.

La discrezione garantita all’intelligence e alle forze speciali americane è comunque già considerevole, come conferma un attacco con un drone effettuato domenica scorsa. Quest’ultimo blitz ha colpito un veicolo che gli Stati Uniti ritenevano stesse trasportando membri di Al-Qaeda, anche se i vertici della CIA hanno fatto sapere di essere ancora al lavoro per identificare le persone assassinate.

La svolta nell’impiego dei droni in Yemen è stata accuratamente preparata negli ultimi mesi da un’incessante propaganda sui media d’oltreoceano, impegnati a descrivere una inarrestabile espansione in questo paese delle attività di Al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP), in particolare nelle regioni meridionali dove il controllo governativo è tradizionalmente blando. In questa campagna mediatica un ruolo fondamentale era stato attribuito al predicatore nato in America Anwar al-Awlaki, accusato di aver organizzato una serie di attentati terroristici falliti e ucciso proprio da un drone nel settembre dello scorso anno.

L’impegno americano in Yemen è giustificato in gran parte dall’importanza strategica di questo paese, situato in una posizione cruciale per le rotte commerciali (petrolio in particolare) che passano attraverso il Canale di Suez. Per questo motivo, l’esplosione delle proteste popolari lo scorso anno contro il regime dell’ormai ex presidente, Ali Abdullah Saleh, avevano spinto gli USA ad intensificare il proprio coinvolgimento nelle vicende yemenite, in modo da non perdere il controllo su un alleato così cruciale.

L’impegno americano in Yemen è giustificato in gran parte dall’importanza strategica di questo paese, situato in una posizione cruciale per le rotte commerciali (petrolio in particolare) che passano attraverso il Canale di Suez. Per questo motivo, l’esplosione delle proteste popolari lo scorso anno contro il regime dell’ormai ex presidente, Ali Abdullah Saleh, avevano spinto gli USA ad intensificare il proprio coinvolgimento nelle vicende yemenite, in modo da non perdere il controllo su un alleato così cruciale.

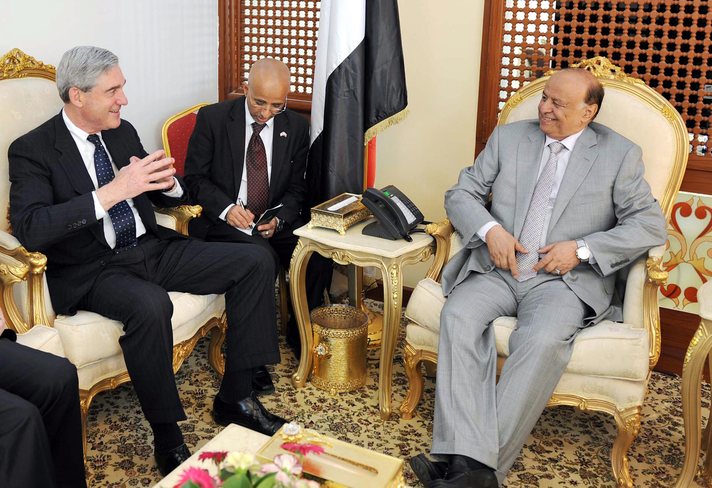

Dopo mesi di complicate trattative, Washington e le monarchie assolute del Golfo Persico un paio di mesi fa sono riuscite a negoziare le dimissioni di Saleh, orchestrando una transizione farsa, suggellata da nuove elezioni presidenziali a cui ha partecipato un solo candidato, l’ex vice-presidente Abd Rabbuh Mansour Hadi, ora alla guida del paese.

Secondo quanto riportato mercoledì dal Wall Street Journal, gli Stati Uniti avrebbero esercitato enormi pressioni sul governo di Sana’a per convincerlo ad accettare le nuove condizioni d’impiego dei droni sul suo territorio. Il regime yemenita, invece, intendeva limitarne il più possibile l’utilizzo per evitare di suscitare nuove protese nel paese, tanto più che, come ha fatto notare la fonte anonima del quotidiano newyorchese, “tutti gli yemeniti sono armati, perciò come è possibile distinguere un sospetto militante da un civile armato ?”.

Questo aspetto della società dello Yemen rende dunque estremamente rischiosa la nuova politica USA sui droni, dal momento che ogni incontro tra persone armate in ogni angolo del paese potrebbe virtualmente diventare il bersaglio di un attacco aereo.

Il nuovo governo dello Yemen, in ogni caso, ha alla fine dato il via libera alla CIA e al JSOC, anche perché l’intensificazione della campagna americana aiuterà in maniera decisiva il regime a colpire i movimenti indipendentisti e i gruppi islamici che contribuiscono alla destabilizzazione del paese più povero dell’intero mondo arabo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Lo stato confusionale in cui versa il partito conservatore britannico è ben fotografato dalla condotta incredibile di uno dei suoi rappresentanti più in vista, la responsabile dell’Home Office Theresa May. La Signora May, che recentemente sta attirando l’attenzione dei media con la sua simpatia per le deportazioni o estradizioni (stranieri o britannici), incarna la difficoltà del partito conservatore ad accettare la legittimità di una istituzione come la Corte Europea dei Diritti Umani. E’ evidente infatti che l’anima euroscettica del partito di Cameron ritiene la questione della tutela dei diritti umani una faccenda superata.

Basta leggere quanto scrive sulla sua colonna sul Telegraph l’euro(!)deputato conservatore britannico Daniel Hannah, che dal suo comodo (e lautamente remunerato) scranno a Bruxelles fieramente sostiene la causa del “localismo” e del liberalismo (estremo) contro le perniciose “tendenze socialiste” dell’euro-burocrazia: “La Convenzione Europea [dei diritti umani] probabilmente un tempo poteva avere un senso: è stata infatti stesa dopo la seconda guerra mondiale, in un momento storico in cui vi era la comprensibile determinazione a garantire i diritti in stati che stavano emergendo dalla tirannide”. Segue una grottesca esemplificazione dei soggetti che hanno potuto avvantaggiarsi di quelle che ad Hannah sembrano solo assurde regole europee che turbano lo “splendido isolamento” dell’Isola: “terroristi della IRA, [...], clandestini che si appellano regolarmente alla convenzione per evitare di essere deportati, incarcerati pagani che pretendono di poter utilizzare in carcere i rametti necessari ai loro rituali, o persone ristrette che desiderano accedere a trattamenti di stimolazione della fertilità.”

Se quanto sostiene Hannah (che si ritiene un “immigrato”, essendo nato in Perù) è una buona approssimazione della linea dei suoi colleghi di partito sui temi dei diritti umani e dei diritti in generale (che dovrebbero essere cari ad un partito di destra rispettabile), viene da domandarsi se esista ancora qualche incrostazione di liberalismo dalle parti dell’attuale partito conservatore britannico … Non si tratta solo del riflesso condizionato anti-europeista dei politici conservatori; a mandare in tilt Cameron e May qui c’è un caso specifico, con un nome ed un cognome: Abu Qatada al-Filistini, un palestinese con cittadinanza giordana. Abu Qatada, il cui vero nome è Omar Othman, arriva nel Regno Unito con la sua famiglia nel 1993. Essendo vittima di persecuzioni religiose, nonché di episodi di tortura ad opera delle autorità giordane, Qatada chiede asilo politico. Nel 1994 gli viene riconosciuto lo status di rifugiato e consentito di rimanere a Londra, dove le sue credenziali di ulama salafita ti lo rendono una specie di star della predicazione estremistica islamica. Nel 2001 Qatada ha emanato delle direttive nelle quali giustificava gli attacchi suicidi contro i nemici dell’Islam: sembra provato che Qatada abbia fatto da “padre spirituale” ad alcuni terroristi islamici con larga esposizione mediatica (Richard Reid, il terrorista dalla scarpa esplosiva, e Zacarias Moussaoui, la “riserva” dell’equipaggio l’11 settembre 2001 trasformò New York nell’inferno), mentre nel corso di una perquisizione dell’abitazione dell’ulama sarebbero state rinvenute una notevole somma in contanti (oltre 170.000 sterline) ed una busta contenente poco meno di 1.000 sterline pronta per essere destinata ai “compagni mujahideen ceceni”.

Abu Qatada, il cui vero nome è Omar Othman, arriva nel Regno Unito con la sua famiglia nel 1993. Essendo vittima di persecuzioni religiose, nonché di episodi di tortura ad opera delle autorità giordane, Qatada chiede asilo politico. Nel 1994 gli viene riconosciuto lo status di rifugiato e consentito di rimanere a Londra, dove le sue credenziali di ulama salafita ti lo rendono una specie di star della predicazione estremistica islamica. Nel 2001 Qatada ha emanato delle direttive nelle quali giustificava gli attacchi suicidi contro i nemici dell’Islam: sembra provato che Qatada abbia fatto da “padre spirituale” ad alcuni terroristi islamici con larga esposizione mediatica (Richard Reid, il terrorista dalla scarpa esplosiva, e Zacarias Moussaoui, la “riserva” dell’equipaggio l’11 settembre 2001 trasformò New York nell’inferno), mentre nel corso di una perquisizione dell’abitazione dell’ulama sarebbero state rinvenute una notevole somma in contanti (oltre 170.000 sterline) ed una busta contenente poco meno di 1.000 sterline pronta per essere destinata ai “compagni mujahideen ceceni”.

La cosa curiosa è che le autorità giudiziarie britanniche non hanno ritenuto di muovere a Qatada accuse formali. Tuttavia, come ricorda Dominic Casciani, corrispondente della BBC per gli Interni, poco prima dell’approvazione dell’assai discutibile legge Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (che introduceva la possibile detenzione a tempo indeterminato senza incriminazioni, né processo a carico di cittadini stranieri “sospettati” di terrorismo), Qatada sparisce. Viene rintracciato in una casa popolare a Londra Sud, arrestato ed incarcerato in una struttura di massima sicurezza.

Non appena la sua detenzione viene dichiarata illegale da un tribunale londinese, e Qatada confinato agli arresti domiciliari, arriva la richiesta di estradizione dalla Giordania, dove egli è stato dichiarato colpevole in contumacia di un attacco terroristico. Inizia così il lungo incubo di Cameron e May, decisi a tutto pur di liberarsi del fardello rappresentato dal predicatore estremista. A metà gennaio di quest’anno, una corte britannica ha stabilito che Qatada non poteva essere deportato in Giordania dal momento che questo atto costituirebbe una palese “negazione di giustizia”: in effetti nel processo che dovrebbe essere celebrato a suo carico nel paese mediorientale, verrebbero usate delle “prove” a suo carico estorte a suo tempo mediante tortura.

La farsa arriva al clou quando, lo scorso martedì, una eccitatissima Theresa May annuncia in Parlamento il nuovo arresto di Qatada e la riattivazione della sua pratica di deportazione in Giordania: i tempi tecnici consentiti a Qatada per fare un ulteriore appello alla Corte Europea dei Diritti Umani (tre mesi) sono scaduti senza azioni da parte del sospettato e quindi la signora May pensa bene di cantare vittoria. Ma il diavolo è nei dettagli, come si dice in Inghilterra: gli avvocati di Qatada presentano l’appello alle ore 23 del 17 aprile, ovvero un’ora prima della mezzanotte, proprio mentre, per colmo di sventura politica, Theresa May sta folleggiando ad un party un personaggio di una serie televisiva molto popolare. La corte dà per regolarmente ricevuta la richiesta di appello, dal momento che ritiene che la scadenza effettiva sia da considerarsi la mezzanotte del 17 e non la mezzanotte del 16. Un pasticcio. Se solo May avesse aspettato un giorno in più, le cose forse sarebbero andate diversamente. Ora invece, fino a quando la Corte Europea non si sarà pronunciata, non solo è escluso che Qatada venga deportato in Giordania, ma è altamente probabile che la Corte Europea chieda alla Giustizia britannica di alleggerire le modalità di detenzione di Qatada, attualmente ospite di un carcere di massima sicurezza (ancora senza accuse e senza processo).

La corte dà per regolarmente ricevuta la richiesta di appello, dal momento che ritiene che la scadenza effettiva sia da considerarsi la mezzanotte del 17 e non la mezzanotte del 16. Un pasticcio. Se solo May avesse aspettato un giorno in più, le cose forse sarebbero andate diversamente. Ora invece, fino a quando la Corte Europea non si sarà pronunciata, non solo è escluso che Qatada venga deportato in Giordania, ma è altamente probabile che la Corte Europea chieda alla Giustizia britannica di alleggerire le modalità di detenzione di Qatada, attualmente ospite di un carcere di massima sicurezza (ancora senza accuse e senza processo).

Che Theresa May sia un personaggio di un’incompetenza pericolosa è un fatto: basti pensare alla leggerezza con la quale ha firmato l’ordine di estradizione negli USA di Richard O'Dwyer, dove lo attendono l’incarcerazione preventiva e una possibile detenzione di oltre dieci anni: il tutto per aver costruito, nel Regno Unito, un sito che faceva da aggregatore di link dai quali si poteva scaricare gratuitamente materiale coperto da copyright. Ma nel caso Qatada non è escluso che vi sia sotto qualcosa d’altro.

In effetti, come osserva giustamente Richard Norton-Taylor sul Guardian, è quantomeno curioso che il governo inglese si opponga in modo così strenuo alla celebrazione di un processo a Qatada in Gran Bretagna. In fondo, grazie alle leggi “per la sicurezza” varate dal 2001 e in poi, la predicazione violenta dell’ulama sarebbe già sufficiente per configurare la commissione di un reato. E non si può dire che Qatama abbia tenuto per sé le sue idee incendiarie: con giornalisti e giudici a più riprese si è espresso a favore della violenza contro i civili in un contesto di “guerra santa”. Norton-Taylor suggerisce a mezza bocca che lo MI5 si starebbe adoperando in tutti i modi per evitare un processo per timore che in un procedimento legale possa venire fuori qualcosa di poco gradevole: nel lontano 2001, infatti, si è parlato di un possibile reclutamento di Qatama da parte dei servizi segreti.

Effettivamente i tempi e modi della sparizione del predicatore (proprio nel momento in cui sarebbe stato incastrato) da una nuova legge fanno pensare: così come interessante appare il fatto che entrambi i terroristi che sembrerebbe siano entrati in contatto con il palestinese siano stati poi arrestati. Con un po’ di malizia, si potrebbe ipotizzare che Qatama sia stato sfruttato finché utile e che adesso “qualcuno” abbia deciso che sia giunto il momento di abbandonarlo al suo destino. E che però questo qualcuno non abbia tenuto nella corretta considerazione la scarsa voglia di Qatama di farsi una vacanza in qualche prigione giordana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Due giorni fa, il gabinetto olandese di centro-destra è diventato l’ennesima vittima della crisi del debito in Europa, quando il primo ministro, Mark Rutte, ha rimesso il proprio incarico nelle mani della regina Beatrice. La crisi di governo nei Paesi Bassi è stata provocata dal mancato accordo raggiunto dall’esecutivo con il Partito per la Libertà (PVV) di estrema destra su un pacchetto di austerity richiesto dall’Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale.

Il premier Rutte è alla guida di un governo di minoranza, sostenuto dal suo Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD) e dai Cristiano Democratici (CDA), che finora ha dovuto fare affidamento sull’appoggio esterno del PVV di Geert Wilders. Rutte aveva messo assieme la sua coalizione nell’ottobre del 2010 dopo il crollo di quella precedente, formata dal CDA e dal Partito Laburista (PVDA), in seguito alla defezione di quest’ultimo, contrario alla decisione di prolungare la permanenza del contingente militare olandese in Afghanistan.

Come già anticipato, la rottura è avvenuta dopo che Wilders ha annunciato che il suo partito non avrebbe votato i nuovi tagli alla spesa pubblica voluti dal governo e che ammontano a 16 miliardi di euro. Il timore del leader populista olandese è quello di veder crollare i propri consensi appoggiando una serie di misure estremamente impopolari. Da qui la consueta accesa retorica di Wilders, il quale ha affermato che “non ha alcun senso infliggere sofferenze per compiacere i dittatori di Bruxelles”.

Secondo quanto concordato con l’Unione Europea, l’Olanda avrebbe dovuto sottoporre entro il 30 aprile il proprio piano di bilancio per riportate il deficit al di sotto del 3% del PIL entro la fine del 2013 dopo che per quest’anno dovrebbe salire al 4,7%.

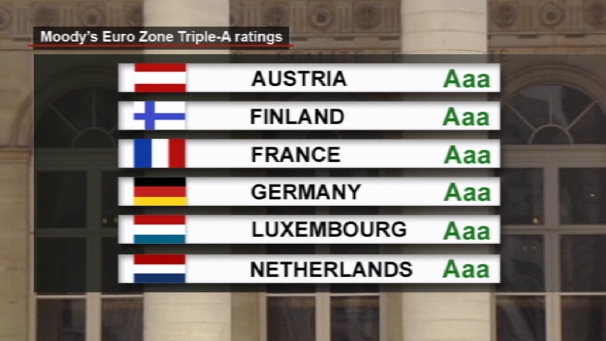

La caduta di fatto del governo olandese e la mancata approvazione delle misure di austerity sono altamente significative. L’Olanda, oltre a essere uno dei pochi paesi europei a conservare il rating della tripla A per il proprio debito pubblico, è infatti schierata a fianco della Germania nel chiedere a tutti i governi dell’Unione il rispetto assoluto delle politiche di rigore. Il contagio dell’instabilità politica a questo paese appare dunque come il sintomo più evidente delle gravi tensioni sociali provocate dai diktat dei mercati finanziari e dei vertici europei ai governi sovrani per operare sempre più pesanti tagli alla spesa pubblica. Le dimissioni di Rutte giungono inoltre in un momento nel quale sembrano tornare ad addensarsi nubi minacciose sul futuro dell’Unione Europea, con i mercati già in agitazione per la vittoria al primo turno delle presidenziali francesi di François Hollande e per la diffusione dei dati preoccupanti sull’andamento dell’economia tedesca. Questo inizio di settimana è stato così segnato da una nuova impennata dei tassi di interesse sui bond di molti paesi in affanno, tra cui l’Italia e la Spagna, e da perdite sostanziali per le principali borse europee e a Wall Street.

Le dimissioni di Rutte giungono inoltre in un momento nel quale sembrano tornare ad addensarsi nubi minacciose sul futuro dell’Unione Europea, con i mercati già in agitazione per la vittoria al primo turno delle presidenziali francesi di François Hollande e per la diffusione dei dati preoccupanti sull’andamento dell’economia tedesca. Questo inizio di settimana è stato così segnato da una nuova impennata dei tassi di interesse sui bond di molti paesi in affanno, tra cui l’Italia e la Spagna, e da perdite sostanziali per le principali borse europee e a Wall Street.

Se l’opposizione olandese, pur avendo nei propri programmi la riduzione del debito, non ha voluto prendersi il rischio di appoggiare il piano di austerity del governo, qualunque esecutivo prenderà il posto di quello uscente si ritroverà a fronteggiare le pressioni degli ambienti finanziari internazionali per rispettare gli impegni presi e procedere in qualche modo con l’approvazione delle misure di rigore.

A confermalo è stato lunedì il ministro delle Finanze olandese, Jan Kees de Jager (CDA), di ritorno del vertice dell’FMI a Washington. Secondo quest’ultimo, il governo Rutte potrebbe rimanere al suo posto per alcuni mesi, così da cercare un nuovo accordo sui tagli e ottenerne l’approvazione in Parlamento. Ribadendo le uniche preoccupazioni della classe dirigente europea in questa fase storica, nonché la natura profondamente anti-democratica dei governi in carica, Kees de Jager ha affermato che “la cosa più importante, per lanciare un messaggio ai mercati finanziari, è che l’Olanda, in qualsiasi circostanza, faccia tutto il possibile per mantenere la disciplina di bilancio”.

Al momento non è ancora chiara la data delle elezioni anticipate. Alcuni partiti preferiscono rimandare il voto a dopo l’estate, così come l’Unione Europea, che vorrebbe l’approvazione immediata del pacchetto di austerity per evitare di lasciare la questione in mano ad una nuova coalizione di governo che, alla luce della frammentazione politica e dell’impopolarità di quasi tutti i partiti olandesi, potrebbe essere tutt’altro che stabile.

Secondo i sondaggi, nessun partito sarebbe in grado di ottenere una chiara maggioranza e, in particolare, l’ostilità diffusa verso le politiche di rigore finora adottate determinerebbe un calo evidente dei consensi per la coalizione di governo e, in misura minore, per lo stesso PVV di Geert Wilders. Meglio dovrebbero andare invece le opposizioni, in particolare il Partito Socialista (SP).

La crisi di governo in Olanda, intanto, ha visto il moltiplicarsi sui media occidentali del messaggio già uscito recentemente dal summit FMI e cioè che le misure di austerity da sole non sono in grado di risolvere la crisi del debito nell’eurozona e sono perciò necessarie iniziative per rilanciare la crescita economica. La nuova realtà appare tanto più preoccupante se si considera che solo poco più di un mese è passato dalla sottoscrizione da parte di 25 dei 27 paesi UE di un patto fiscale improntato al rigore che sembrava aver dissipato le principali inquietudini per il futuro dell’unione monetaria. Parallelamente, qualcosa come mille miliardi di euro in prestiti a bassissimo tasso di interesse, erogati tra dicembre e marzo dalla BCE al sistema bancario europeo, avevano ancor più fatto sperare che il peggio era ormai dietro le spalle. Ben presto tuttavia, i dati negativi provenienti da molte parti d’Europa hanno reso evidente che, con ogni probabilità, il fondo deve ancora essere toccato.

La nuova realtà appare tanto più preoccupante se si considera che solo poco più di un mese è passato dalla sottoscrizione da parte di 25 dei 27 paesi UE di un patto fiscale improntato al rigore che sembrava aver dissipato le principali inquietudini per il futuro dell’unione monetaria. Parallelamente, qualcosa come mille miliardi di euro in prestiti a bassissimo tasso di interesse, erogati tra dicembre e marzo dalla BCE al sistema bancario europeo, avevano ancor più fatto sperare che il peggio era ormai dietro le spalle. Ben presto tuttavia, i dati negativi provenienti da molte parti d’Europa hanno reso evidente che, con ogni probabilità, il fondo deve ancora essere toccato.

Mentre nelle stanze del potere e sui giornali si discute della necessità di misure che favoriscano la crescita, raramente si parla di iniziative concrete che, inevitabilmente, comporterebbero un maggiore livello di spesa, determinando un nuovo aumento dell’indebitamento di molti paesi e nuove pressioni dei mercati. Tra le idee che sembrano trovare maggiore consenso vi sono poi un eventuale ruolo più attivo della BCE nello stimolare la crescita e l’emissione di Eurobond, misure entrambe osteggiate dal governo di Berlino.

A ben vedere, in ogni caso, questa tardiva presa di coscienza del fatto che le politiche di rigore deprimono l’economia appare ben poco credibile. Come venne ripetuto fino alla nausea dopo lo scoppio della crisi globale nell’autunno del 2008, infatti, praticamente tutti i politici e gli economisti hanno assimilato la lezione della Grande Depressione degli anni Trenta del secolo scorso negli Stati Uniti, aggravata proprio quando il governo americano interruppe precocemente le politiche di deficit spending provocando un nuovo rallentamento dell’economia.

Anche per questo motivo, appare dunque chiaro che quella in corso si tratta di una strategia ben orchestrata da parte delle élite politiche e finanziarie internazionali, secondo la quale sono stati dapprima implementati tagli selvaggi alla spesa pubblica per ridimensionarla drasticamente nel medio e lungo periodo, senza scrupolo alcuno per le conseguenze sull’economia e sulle condizioni di vita della maggior parte della popolazione, mentre in questa nuova fase l’obiettivo principale è la deregolamentazione del mercato del lavoro, così da creare una vasta manodopera a basso costo e senza diritti. Il tutto, com’è ovvio, propagandato come manovra indispensabile per stimolare la crescita economica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo mesi di complicate trattative, il governo afgano e quello americano hanno raggiunto domenica un accordo preliminare sulla partnership strategica che dovrebbe legare i due paesi per i dieci anni successivi alla data del 31 dicembre 2014, quando cioè le truppe di occupazione NATO abbandoneranno definitivamente il paese centro-asiatico.

Secondo i resoconti giornalistici, l’intesa è però più simbolica che sostanziale. Per cominciare, non è stato reso pubblico il testo dell’accordo, né è stata annunciata l’entità degli aiuti economici che gli Stati Uniti garantiranno a Kabul. Soprattutto, non si è accennato alla questione più delicata, vale a dire la permanenza di un contingente militare americano in Afghanistan dopo il 2014.

Quest’ultima condizione risulta fondamentale per Washington, il cui interesse è quello di rimanere a lungo nel paese, così da mantenere il controllo su un’area del globo con ingenti ricchezze energetiche e dove è in corso un’aspra competizione con Russia e Cina.

Un accordo più specifico tra USA e Afghanistan dovrebbe essere siglato entro qualche mese o, al più tardi, il prossimo anno, dopo ulteriori round di negoziati. È possibile che di fronte ad una serie di questioni spinose ancora aperte, in particolare quelle relative alla sovranità del futuro Afghanistan, e alla sempre crescente ostilità popolare verso gli Stati Uniti, le due parti abbiano deciso di procedere in maniera cauta, annunciando per il momento un’intesa di massima e lasciando la risoluzione dei dettagli più complessi ad una fase successiva.

In quest’ottica, un accordo su due questioni importanti era stato raggiunto nelle ultime settimane, riguardo cioè al trasferimento dei detenuti in mano americana alle autorità afgane e ai raid notturni condotti dalle forze speciali a stelle e strisce, ai quali è stata data una parvenza di legittimità secondo la legge locale pur lasciandoli sostanzialmente sotto esclusivo controllo statunitense.

I più recenti episodi che hanno provocato frizioni tra USA e Afghanistan e scatenato l’odio popolare verso gli occupanti, da ultimo la pubblicazione da parte del Los Angeles Times di alcune immagini con soldati americani in posa con i corpi smembrati di militanti afgani, non sembra creare troppi problemi al regime di Hamid Karzai, il quale necessita di una partnership a lunga scadenza con Washington, da cui dipende interamente per la propria sopravvivenza. Parallelamente, un accordo di ampio respiro con il governo afgano è di primaria importanza anche per gli Stati Uniti, i quali dovendo fronteggiare una realtà sul campo in rapido deterioramento, nonostante le pretese di successo propagandate dai vertici militari, intendono assicurarsi una presenza stabile in quest’area del pianeta facendo affidamento su un governo fantoccio pronto ad assecondare i loro interessi strategici.

Parallelamente, un accordo di ampio respiro con il governo afgano è di primaria importanza anche per gli Stati Uniti, i quali dovendo fronteggiare una realtà sul campo in rapido deterioramento, nonostante le pretese di successo propagandate dai vertici militari, intendono assicurarsi una presenza stabile in quest’area del pianeta facendo affidamento su un governo fantoccio pronto ad assecondare i loro interessi strategici.

Questa realtà è come al solito ammantata dalla retorica della democrazia e della necessità di portare la libertà al popolo afgano. Così, nelle parole dell’ambasciatore americano a Kabul, Ryan C. Crocker, apparso domenica di fronte al Consiglio per la Sicurezza Nazionale dell’Afghanistan, “l’accordo testimonia dell’impegno americano per un Afghanistan unito, democratico, stabile e sicuro”.

In realtà, l’accordo e l’inevitabile prolungata presenza dei militari americani nel paese non porteranno ad una maggiore stabilità, ma produrranno al contrario nuove tensioni nella regione, dal momento che incontreranno l’ostilità di paesi come Iran, Pakistan e Cina. La finalizzazione della partnership, in ogni caso, rimane vincolata al ruolo che giocherà la resistenza talebana, soprattutto dopo il recente fallimento dei colloqui di pace con gli americani e il governo del presidente Karzai.

L’accordo annunciato domenica è stato redatto dall’ambasciatore Crocker e dal consigliere afgano per la sicurezza nazionale, Rangin Dadfar Spanta. Il testo passerà ora all’esame dello stesso Karzai, del parlamento afgano e della Casa Bianca, mentre diventerà effettivo solo con la firma dei due presidenti, verosimilmente in occasione del summit NATO in programma a Chicago per la fine del prossimo mese di maggio. La bozza di intesa giunge pochi giorni dopo un altro vertice del Patto Atlantico andato in scena a Bruxelles e che ha visto gli Stati Uniti impegnati a raccogliere consensi tra gli alleati per stanziare il denaro necessario a mantenere le forze di sicurezza afgane. Qualche giorno prima, Karzai aveva chiesto agli americani di garantire la somma annua di 2 miliardi di dollari per questo scopo.

La bozza di intesa giunge pochi giorni dopo un altro vertice del Patto Atlantico andato in scena a Bruxelles e che ha visto gli Stati Uniti impegnati a raccogliere consensi tra gli alleati per stanziare il denaro necessario a mantenere le forze di sicurezza afgane. Qualche giorno prima, Karzai aveva chiesto agli americani di garantire la somma annua di 2 miliardi di dollari per questo scopo.

Complessivamente, l’esercito e la polizia afgana dovrebbero costare circa 4 miliardi l’anno e, oltre alla quota promessa dagli USA e a 500 milioni di dollari a carico del governo di Kabul, il resto dovrà essere reperito tra gli altri governi della NATO, in gran parte alle prese tuttavia con la persistente crisi economica e del debito.

Come previsto, l’annuncio dell’accordo di domenica è stato subito accolto duramente dai talebani, i quali in un comunicato ufficiale hanno elencato dal loro punto di vista i veri scopi della partnership, spesso cogliendo perfettamente nel segno.

Secondo gli studenti del Corano, il primo obiettivo del trattato è quello di “assicurarsi l’accesso ai giacimenti petroliferi dell’Asia centrale e del Mar Caspio”; seguono l’ostacolo allo sviluppo di un “movimento in favore di un governo autenticamente islamico”, l’instaurazione di un regime “secolare e liberale in Afghanistan”, la “creazione di un esercito ostile all’Islam e a protezione degli interessi occidentali” e la “minaccia verso i paesi islamici della regione e l’impedimento alla creazione di legami politici e militari tra di essi e l’Afghanistan”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Con il 28,63 dei voti a Hollande e il 27,12 a Sarkozy, si è chiuso il primo turno delle presidenziali francesi. Per Sarkozy la sconfitta era prevista ed è arrivata, anche se di dimensioni tutto sommato contenute, viste le premesse. Il presidente uscente non ha comunque passato indenne la prima delle forche caudine elettorali, a riprova che le sue politiche di assoluta dipendenza dai voleri della signora Merkel non sono risultate gradite ai francesi.

E a conferma di quanto le politiche recessive godano di grandi passioni nei salotti della finanza ma di pessimi giudizi nelle persone che di quelle politiche diventano le prime vittime ( e che prima o poi votano), arriva il dato principale emerso dall’apertura delle urne: il 18 per cento raggiunto dal Front National guidato da Le Pen figlia.

Non è un’affermazione del tutto nuova quella della destra xenofoba e fascistoide francese, basti ricordare Le Pen padre, che giunse del tutto inaspettatamente al ballottaggio, superando il partito Socialista guidato da Lionel Jospin al primo turno e provocando così la crisi verticale della sinistra light francese.

Ma stavolta l’affermazione xenofoba è quasi uno tsunami: Marine Le Pen ha raddoppiato i voti paterni del 2007 e questo racconta molto di come la crisi economica e del modello sociale vengano percepite dai settori più disagiati. Perché il voto a Le Pen non arriva dalla borghesia ricca e grassa o dalla media borghesia, magari scarsamente glamour; il voto arriva direttamente dalle banlieus, dagli indotti industriali messi a terra dalla crisi, dal sud del paese in estrema difficoltà. Dunque un successo personale e politico di tutto rilievo per Marine Le Pen, a testimoniare che non sempre padre e figli in politica producono Bossi e la sua trota.

Ottiene un buon risultato anche il Front de la Gauche di Melenchon, che con l’11,11 per cento dei voti si accredita come la quarta forza del paese. Alla vigilia i sondaggi lo accreditavano di un risultato migliore, ma la memoria francese di quando la sinistra trotzkysta svolse un ruolo preponderante nella sconfitta di Jospin deve aver spinto qualcuno dei suoi elettori a un cambio di voto all’ultimo momento.

L’affermazione di Hollande era stata ampiamente pronosticata, ma il margine di vantaggio ottenuto appare esiguo e potrebbe non essere sufficiente al secondo turno, dove al momento il candidato socialista può contare solo sull’appoggio esplicito della candidata dei Verdi, Eva Joly, che ha ottenuto il 2,31%, e che darà indicazione di appoggiare Hollande al secondo turno. I sondaggi indicano poi nel 77% degli elettori del Front de Gauche quelli disponibili a votare socialista al secondo turno e dividono esattamente in tre parti - Sarkozy, Hollande e astensione - la quota del 9% dei centristi. La partita tra il leader socialista e il marito di Carla Bruni è quindi decisamente aperta, anche in considerazione della quota non indifferente - stimata intorno al 17% dai sondaggisti - degli elettori che si dicono incerti sul voto al secondo turno. Tra quelli che hanno votato scheda bianca o nulla al primo turno, il 14% é per Hollande, il 13% per Sarkò e il 73% non ha scelto. Per le sorti di Sarkozy sarà comunque decisivo il comportamento degli elettori del Front National e dei centristi guidati da Francois Bayrou (9,13%). Marine Le Pen ha detto che non darà nessuna indicazione di voto, ritenendo i suoi elettori “adulti e in grado di decidere da soli”. Tutto da vedere cosa succederà tra l’Umpt e il FN.

Per le sorti di Sarkozy sarà comunque decisivo il comportamento degli elettori del Front National e dei centristi guidati da Francois Bayrou (9,13%). Marine Le Pen ha detto che non darà nessuna indicazione di voto, ritenendo i suoi elettori “adulti e in grado di decidere da soli”. Tutto da vedere cosa succederà tra l’Umpt e il FN.

In Francia, diversamente dal centro destra italiano, i gaullisti hanno sempre rifiutato l’appoggio dell’estrema destra per vincere; la tradizione politica antifascista e repubblicana dei conservatori francesi ha sempre mantenuto saldi alcuni principi repubblicani non negoziabili. Ma Sarkò è altra cosa da Giscard D’Estaing o Chirac; la sua spregiudicatezza politica e personale, la sua smodata passione per il potere e per il suo ruolo potrebbero far cadere il tabù democratico, pur tenendo in conto la disaffezione che produrrebbe nell’area moderata nel caso chiedesse apertamente il voto degli elettori del Front National (che poi, non è detto che glielo darebbero comunque).

E’ dunque probabile che il margine ristretto che lo separa da Hollande possa indurlo a pescare tra i centristi e sperare che il connubio tra socialisti ed estrema sinistra non funzioni. Hollande, infatti, stretto tra i mercati e le sue vittime potrebbe trovarsi con più problemi di quanto previsto.

Nelle dichiarazioni a caldo, dopo lo scrutinio, un dirigente socialista si è detto “relativamente preoccupato” del voto degli elettori della Le Pen, affermando che in molte situazioni i militanti socialisti hanno incontrato elettori che avrebbero confessato il voto certo al candidato socialista al secondo turno, ma che al primo, “per rabbia”, avrebbero votato Le Pen. Teoria bizzarra, davvero: si sarebbe capito il ragionamento se il voto “di rabbia” dell’elettore di sinistra fosse andato al Front de Gauche, ma davvero non si capisce come si possa votare tutto e il contrario di tutto nello spazio di quindici giorni. Se fosse vero, ci si dovrebbe chiedere se la spiegazione risiede nella natura dei francesi o in quella dei socialisti.

Secondo alcuni sondaggi, al ballottaggio Hollande appare comunque favorito, con il 54% delle intenzioni di voto contro il 46% del presidente in caric, ma il 18% di indecisi rende tutto molto ipotetico. In attesa però di definire gli schieramenti al secondo turno, i commenti e le reazioni al voto di Domenica hanno già offerto indicazioni circa il prossimo 6 Maggio. Da noi Bersani si dice contento perché “abbiamo le stesse idee di Hollande”. Mica tanto: Hollande si è dichiarato “indisponibile” all’inserimento in Costituzione della norma sul pareggio di bilancio, mentre Bersani l’ha appena votata. Hollande parla di una sinistra che rimette al centro “uguaglianza e laicità”, Bersani non usa questi termini da almeno quindici anni.

Passando a reazioni più sostanziose, la Cancelliera tedesca Merkel ha confermato il suo appoggio a Sarkò, pur dicendosi preoccupata del voto al primo turno. Tutta da stabilire l’efficacia dell’appoggio di Frau Merkel; al momento, infatti, visto l’orientamento dei francesi in relazione alle politiche europee in tema di bilancio, più che un sostegno tangibile rischia di divenire il classico bacio della morte. D’altra parte, l’orientamento dei mercati appare chiaro: i timori per la Spagna e le voci circa il declassamento dei Paesi Bassi, con le dimissioni del governo olandese, hanno certamente influito sul mercato degli scambi, ma la notizia del vantaggio elettorale di Hollande e i timori che possa essere lui il prossimo inquilino dell’Eliseo ha decisamente contribuito a mettere in agitazione gli speculatori. La Borsa francese ieri ha registrato pesanti perdite, trascinando con sé l’insieme delle piazze del Vecchio Continente e lo spread sui titoli si è avvicinato pericolosamente a quota 150. Insomma, Francois Hollande non piace ai mercati.

D’altra parte, l’orientamento dei mercati appare chiaro: i timori per la Spagna e le voci circa il declassamento dei Paesi Bassi, con le dimissioni del governo olandese, hanno certamente influito sul mercato degli scambi, ma la notizia del vantaggio elettorale di Hollande e i timori che possa essere lui il prossimo inquilino dell’Eliseo ha decisamente contribuito a mettere in agitazione gli speculatori. La Borsa francese ieri ha registrato pesanti perdite, trascinando con sé l’insieme delle piazze del Vecchio Continente e lo spread sui titoli si è avvicinato pericolosamente a quota 150. Insomma, Francois Hollande non piace ai mercati.

Non solo perché il leader socialista si è detto contrario all’approvazione del Fiscal Pack, ma anche perché l’affermazione limitata ottenuta al primo turno renderà obbligatorio l’appoggio del Front de Gauche e dei Verdi il prossimo 6 Maggio. E saranno certamente appoggi che la sinistra e gli ecologisti cercheranno di capitalizzare al meglio: vuoi con una presenza diretta nell’Esecutivo, vuoi con un programma di governo che renda maggiormente affidabile l’impegno di Hollande per una diversa politica economica, improntata sulla crescita e sul rilancio dei consumi interni, sulla maggiore partecipazione pubblica all’economia e sulla revisione netta delle politiche di austerità europea che, dagli Usa fino ai Brics, molti ritengono ormai quantomeno inadeguate se non addirittura suicide.

E non é detto che Hollande non diventi utile al resto dell'Europa, Germania esclusa: il 13 Giugno, quando dovrebbero entrare in vigore le misure draconiane europee, il rifiuto eventuale di Hollande e della Francia potrebbe trasformarsi nel traino per il resto dell'Europa verso il ripensamento delle politiche di bilancio imposte dalla Merkel e dalla BCE. Hollande, quindi, potrebbe rappresentare il primo passo di un cammino diverso, che respinge il passo dell'oca della Bundesbank e propone una ricetta di crescita per il vecchio continente.

Del resto per la Francia il dato politicamente più importante del primo turno, è proprio quello che vede il voto “anti-sistema” raggiungere la soglia del 33%. Fuori dall’arco del patto costituzionale classico, tra gollisti, repubblicani e socialisti, le cosiddette “ali estreme” - a destra e a sinistra - conquistano un elettore su tre. Si può gioire o dolersi, ma é difficile ignorare il segnale o, peggio, imputarlo a pigrizia politica, trattandosi con tutta evidenza di un voto di protesta contro la classe politica in generale, di una reazione rabbiosa dei rappresentati verso i rappresentanti. Continuare dunque a parlare di percentuali e di sfumature, di alleanze e apparentamenti di fatto, sembra come discutere di arredo a la page mentre dal tetto della casa piove acqua a catinelle.