- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Bianca Cerri

di Bianca Cerri

Fortunatamente gli americani non hanno dovuto arrovellarsi sulla bandiera da esporre nel giardino di casa in occasione del decimo anniversario dell’11 settembre. Con ammirevole tempismo il governatore dello Stato di New York aveva fatto realizzare appositamente per l’occasione l’Official 9/11 flag, composta da un rettangolo azzurro con al centro la sagoma del Pentagono e le Torri Gemelle incastonate all’interno.

Il tutto contornato da 40 stelle color oro e dall’immancabile “We remember” a caratteri giganteschi nella parte inferiore. Durante la presentazione ufficiale tenutasi il 31 agosto nella sala centrale del Municipio di New York, Cuomo aveva spiegato che la frase era stata scelta affinché anche le future generazioni possano ricordare le eroiche vittime dell’11 settembre 2001.

In realtà, la bandiera ufficiale dell’11/9 è solo l’ultimo prodotto del “memorial merchandising” scaturito dalla tragedia del WTC che genera un fatturato di svariati miliardi di dollari. Tanto per dare un’idea, solo per visitare il memoriale l’ingresso costa 15 dollari che, moltiplicati per i circa nove milioni di turisti che ogni anno arrivano a Ground Zero, fanno una bella cifra. Per la solenne commemorazione del decimo anniversario il prezzo dei biglietti costava dieci dollari in più e a dividersi l’affare sono stati come sempre il 9/11 Tribute Visitor Center e la Memorial&Museum Foundation, indipendenti l’uno dall’altra ma uniti nel combattere i tanti venditori ambulanti di souvenirs ispirati all’11 9 che gravitano attorno a Gound Zero. I comandi di polizia avevano del resto avuto l’ordine di punire severamente chiunque fosse stato scoperto a vendere oggetti commemorativi “non certificati”.

Bisogna fare una premessa: l’oggettistica della memoria ha una lunga storia alle spalle. Già nel 18 secolo, i ricchi giovani dell’aristocrazia europea che effettuavano il grand tour destinato a perfezionare la loro educazione tornavano a casa con frammenti di colonne e calcinacci vari sgraffignati nei siti archeologici da esporre in bella vista nel salotto di casa. Ma per quanto riguarda il catalogo delle perversioni merceologiche della nostra epoca, la produzione di articoli commemorativi legata all’11/9 merita veramente un capitolo a parte.

In ordine sparso ricordiamo: le calamite da frigorifero con la forma delle Torri Gemelle, l’album da colorare per bambini in cui al posto dei cagnolini e degli alberelli ci sono le immagini dell’attentato e la cattura di Bin Laden, scoperto dalle forze speciali mentre tenta inutilmente di nascondersi sotto il chador di una delle sue mogli; la targa automobilistica con i numeri 9-11-01 e la scritta “never forget”, la palla da golf con impressa l’immagine delle Torri Gemelle, il patch con il logo dei pompieri di New York e la scritta “non dimenticheremo i nostri eroi” da attaccare sui jeans, l’orsacchiotto bianco di peluche con le sagome delle due Torri impresse sul bavaglino sopra le quali campeggia la scritta September 11th, le monete da collezione coniate appositamente per commemorare la tragedia, la cravatta con i colori della bandiera USA e l’immagine delle due Torri ricamata nella parte inferiore, il distributore di caramelle bianco rosso e blu a forma di WTC, la slot machine che elargisce denaro solo se il giocatore azzecca la combinazione di tre immagini raffiguranti le torri Gemelle, ecc.

In ordine sparso ricordiamo: le calamite da frigorifero con la forma delle Torri Gemelle, l’album da colorare per bambini in cui al posto dei cagnolini e degli alberelli ci sono le immagini dell’attentato e la cattura di Bin Laden, scoperto dalle forze speciali mentre tenta inutilmente di nascondersi sotto il chador di una delle sue mogli; la targa automobilistica con i numeri 9-11-01 e la scritta “never forget”, la palla da golf con impressa l’immagine delle Torri Gemelle, il patch con il logo dei pompieri di New York e la scritta “non dimenticheremo i nostri eroi” da attaccare sui jeans, l’orsacchiotto bianco di peluche con le sagome delle due Torri impresse sul bavaglino sopra le quali campeggia la scritta September 11th, le monete da collezione coniate appositamente per commemorare la tragedia, la cravatta con i colori della bandiera USA e l’immagine delle due Torri ricamata nella parte inferiore, il distributore di caramelle bianco rosso e blu a forma di WTC, la slot machine che elargisce denaro solo se il giocatore azzecca la combinazione di tre immagini raffiguranti le torri Gemelle, ecc.

Per non parlare delle sfere di vetro al cui interno sono miniaturizzate le Torri immerse in un liquido trasparente. Muovendole si ottiene la classica “neve” artificiale generata dai corpuscoli bianchi. Altri modelli leggermente più costosi hanno all’interno un carillon con incisa la versione di New York, New York nella versione di Frank Sinatra o un meccanismo che genera automaticamente anziché una nevicata un pulviscolo che ricorda la polvere sprigionata dalle macerie. Sull’utilità di questo armamentario è meglio stendere un velo pietoso.

Una cosa è certa: a dieci anni dall’11 9 il cordoglio generale si è affievolito. Restano soltanto l’acredine di massa contro il terrorismo islamico che ha consentito al democratico Obama di completare lo scempio iniziato dal repubblicano Bush e la commercializzazione esasperata che ha trasformato una tragedia immane in una specie di catalogo di merci bizzarre e pacchiane che sfidano la ragione.

C’è poi un lato ancora più oscuro dell’economia legata all’11 settembre ed è quello dell’indecorosa speculazione da parte di organizzazioni come la Croce Rossa, che si sono appropriate di fondi destinati alle famiglie delle vittime. Prima ancora che fossero spalate via le macerie da Ground Zero la CR aveva già iniziato a lanciare accorati appelli attraverso le reti radiofoniche e televisive incitando gli americani a donare generosamente; ma dei circa 590 milioni di dollari raccolti ai famigliari delle vittime sono andate soltanto le briciole mentre su 39.000 galloni di sangue donati da anonimi cittadini solo 254 risultano essere stati messi a disposizione dei feriti. Tanto per citare alcuni precedenti: all’epoca dello tsunami i sopravvissuti furono costretti ad attendere mesi per ricevere solo una minima parte dei soldi raccolti a loro favore e durante la guerra di Corea i volontari rivendevano sigarette ai militari americani a prezzi esorbitanti approfittando della penuria di tabacco.

L’arrembaggio degli speculatori è continuato anche nel giorno del decimo anniversario. C’è chi ha pagato più di mille dollari per assistere all’inaugurazione del Memorial, mentre molti di coloro che dieci anni fa parteciparono ai soccorsi sono stati lasciati fuori per “mancanza di posti”. Almeno settemila persone sono passate attraverso i metal detector collocato all’ingresso del gigantesco complesso ornato da colossali fontane e circondato da 400 alberi.

L’arrembaggio degli speculatori è continuato anche nel giorno del decimo anniversario. C’è chi ha pagato più di mille dollari per assistere all’inaugurazione del Memorial, mentre molti di coloro che dieci anni fa parteciparono ai soccorsi sono stati lasciati fuori per “mancanza di posti”. Almeno settemila persone sono passate attraverso i metal detector collocato all’ingresso del gigantesco complesso ornato da colossali fontane e circondato da 400 alberi.

L’area della rimembranza è situata accanto al museo che, in occasione del decimo anniversario, è stato arricchito con altri reperti rinvenuti nell’area di Ground Zero all’epoca della sciagura. La cernita dei pezzi da esporre al pubblico è stata alquanto laboriosa. I dirigenti del museo hanno infatti dovuto cercare tra migliaia di oggetti prima di trovare gli esemplari più impressionanti con i quali è stata attirata l’attenzione dei visitatori e che è servita ad aumentare la vendita dei biglietti d’ingresso.

Almeno da quanto è trapelato nei giorni scorsi dai giornali USA, tra i pezzi scelti ci sono state le scarpe coperte di sangue di una delle vittime, una bambola di pezza, un portafogli bruciacchiato con le carte di credito ancora negli scomparti. Sempre in occasione dell’inaugurazione, c’è stato anche un brindisi augurale con un vino fatto realizzare appositamente dalla Lieb Family Cellar, famosa azienda vinicola del New England. Al vino, che da qualche giorno è già stato messo in commercio al prezzo di 20 dollari la bottiglia in molti supermercati degli Stati Uniti, è stato dato il nome di 11 settembre “per onorare la memoria delle vittime”.

Il sommellier del Les Halles, un sofisticato ristorante di New York dove il 9/11 bianco va a ruba, assicura che si tratta di un ottimo prodotto dal gusto intenso e aromatico. Tuttavia, chissà perché, l’idea di un brindisi con il vino dell’11 settembre fa venire la pelle d’oca. D’altronde, è anche vero che nella logica del capitalismo, qualunque cosa è lecita pur di generare profitto. Compreso strumentalizzare una tragedia costata la vita a tremila esseri umani

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giuliano Luongo

di Giuliano Luongo

Ormai con Gheddafi in fuga chissà dove, per i mass media la Libia - nonostante i rigurgiti endemici dei lealisti violenti - va sempre più a divenire un ameno paradiso gas-petrolifero per i democratici vincitori atlantisti. Mentre il mondo viene distratto da questo “gioioso” banchetto a base di risorse energetiche che vanno a rimpinguare le casse dell’occidente, sono molti gli eventi non proprio edificanti che vanno a sporcare l’immagine di combattenti per la libertà dei fautori della rivoluzione.

Uno dei fatti più oscuri, tanto rilevante quanto ignorato da gran parte dei mezzi di comunicazione, è quello del sequestro a Tripoli di Thierry Meyssan - giornalista francese freelance e fondatore del Réseau Voltaire - e di alcuni suoi colleghi da parte dell’esercito ribelle con l’appoggio di militari NATO. Dopo numerose peripezie, l’equipe di reporters è riuscita a mettersi in salvo grazie all’aiuto dei membri della Croce Rossa Internazionale, in data 29 agosto. Ebbene, se già di per sé l’evento non fosse sospetto, quanto dichiarato nei giorni scorsi all’IRIB dallo stesso Meyssan (e dal suo collega Julien Teil, anch’egli tra i sequestrati) contribuisce ad aprire numerosi altri spiragli per altrettanto numerose ombre sull’azione rivoluzionaria.

Il primo nodo da sciogliere riguarda i motivi del sequestro, del quale Meyssan spiega la dinamica. Più che un “sequestro”, Meyssan ha definito l’incidente come una sorta di stallo: durante l’assedio di Tripoli, Meyssan si era trovato bloccato all’interno dell’hotel Rixos assieme a dei colleghi di CNN e BBC più alcuni funzionari libici lealisti e due inviati americani (definiti da lui “una sorta di negoziatori”). L’albergo era praticamente assediato dall’armata rivoluzionaria e difeso dai volontari della Jamahiriya, intenti ad impedire l’entrata dei ribelli nell’albergo, temendo vittime civili innocenti.

La NATO sembrava alquanto interessata ai funzionari lealisti, ma non poteva bombardare vista la presenza di cittadini americani: ergo, il tutto rimaneva nelle mani dei soldati ribelli; non proprio dei giovani patrioti indipendenti, stando a quanto detto da molte testimonianze. Si è sospettato, infatti, che le truppe attaccanti l’albergo erano in maggioranza formate da militanti di Al-Qaida, ma guidati da ufficiali francesi e provenienti dal Qatar..

Per aggiungere ulteriore danno alla beffa, anche dall’interno provenivano numerose minacce per l’integrità fisica dei giornalisti del Réseau Voltaire, causa le scoperte fatte dallo stesso Meyssan durante il periodo libico. Il giornalista ha dichiarato di aver scoperto - pur non avendo più con sé le prove - la presenza di spie di CIA e Mossad tra le fila dei giornalisti responsabili della copertura mediatica dell’avanzata ribelle.

Per aggiungere ulteriore danno alla beffa, anche dall’interno provenivano numerose minacce per l’integrità fisica dei giornalisti del Réseau Voltaire, causa le scoperte fatte dallo stesso Meyssan durante il periodo libico. Il giornalista ha dichiarato di aver scoperto - pur non avendo più con sé le prove - la presenza di spie di CIA e Mossad tra le fila dei giornalisti responsabili della copertura mediatica dell’avanzata ribelle.

L’intervento mediatico sarebbe andato ben oltre i telegiornali faziosi: fonti vicine alla NATO, stando a Meyssan - che già in precedenza aveva denunciato gli eccessi di ribelli e Alleanza Atlantica - avrebbero ammesso l’uso di nastri audio registrati per scatenare il panico a Tripoli, mentre sembra concreta la pista della ricostruzione in studio della presa della Piazza Verde, girata “a tavolino” in Qatar, stile Capricorn One.

Grazie anche alle precisazioni degli americani, Meyssan e i suoi erano quasi certi che, in caso di presa dell’albergo da parte dei ribelli, per loro non ci sarebbe stato scampo visto il carnet di nozioni “antiamericane” ottenute. Teil ha ricordato quanto riportato da Donatella Rovera di Amnesty International, la quale ha sostenuto più volte la falsità dell’uso di mercenari da parte di Gheddafi.

Una volta tornato in patria, Meyssan è riuscito a mettere assieme e pubblicare online un interessante report sullo stato delle infiltrazioni di Al-Qaida in Libia. Stando a quanto scoperto dal giornalista, il responsabile dell’organizzazione dell’esercito anti-Gheddafi - nonché attuale governatore della Tripoli “libera” - risponde al nome di Abdelhakim Belhadj, lietamente impegnato da anni in politica come leader libico di Al-Qaida. Bene. Costui ricopre la carica di leader del LFIG (Gruppo Islamico Combattente in Libia) dal 2004: quest’organizzazione nasce ufficialmente nel 1995 come struttura organizzata dei jihadisti libici finanziati dalla CIA e addestrati nei compounds di Bin Laden.

Il LFIG, tra le sue recenti “apparizioni di rilievo”, fa contare quella del 2005 a Londra, assieme a dei rappresentanti delle fazioni islamiste libiche note come la Confraternita dei Senoussi e la Fratellanza Musulmana. Questo meeting, organizzato dalle agenzie d’intelligence occidentali, mirava sostanzialmente al raggiungimento di tre obiettivi: il rovesciamento di Gheddafi, il controllo della Libia per un anno (sotto la denominazione “Consiglio Nazionale di Transizione” ed il ripristino della monarchia costituzionale come nel ’51), più l’adozione dell’Islam come religione di stato.

Si noti comunque che Belhadj, come altri jihadisti libici, è stato in carcere in quanto noto collaboratore di Bin Laden fino all’inizio del 2011; eppure la sua presenza - come quella di altri noti jihadisti poco amici dell’occidente - non sembra sconcertare i leaders militari della NATO. A dirla tutta, ricordiamo anche che il generale Carter Ham (comandante dell’Africom) ha visto subentrare al suo posto la NATO ed i suoi ufficiali dopo aver espresso forte preoccupazione per la presenza di affiliati di Al-Qaida tra i ribelli. La NATO non è sembrata per nulla preoccupata dal fatto che Belhadj abbia fatto liberare numerosi membri della nota organizzazione terroristica per “supportare i combattenti per la libertà”.

Meyssan e la sua équipe hanno inoltre aperto un interessante scenario transnazionale coinvolgente anche l’Algeria: stando alle loro fonti, sono molti gli elementi che lasciano pensare che l’annunciato movimento rivoluzionario algerino che dovrebbe partire il 17 settembre sarà appoggiato dall’esterno dalla Libia “libera” più alcune ormai note altre influenze internazionali.

Meyssan e la sua équipe hanno inoltre aperto un interessante scenario transnazionale coinvolgente anche l’Algeria: stando alle loro fonti, sono molti gli elementi che lasciano pensare che l’annunciato movimento rivoluzionario algerino che dovrebbe partire il 17 settembre sarà appoggiato dall’esterno dalla Libia “libera” più alcune ormai note altre influenze internazionali.

Sembra dunque che dopo aver supportato il terrorismo islamico negli anni ’80 a fini antisovietici e dopo tragedie e sberleffi militari subiti contro gli stessi terroristi di cui sopra, gli USA hanno deciso che dopotutto è meglio tenersi buona Al-Qaida ed hanno lasciato correre in questa occasione. Anche per questo, forse, è arrivato l’ok all’apertura di un ufficio di rappresentanza dei Talebani in Qatar.

Operazioni funzionali anche a vecchie logiche di politica di accaparramento delle risorse accanto al sempre amato containment, facendo fuori in un colpo solo un vecchio nemico nonché alleato tendenziale della Russia (Gheddafi, appunto), accaparrandosi allo stesso tempo un bel po’ di risorse energetiche e pavoneggiandosi davanti al mondo come i liberatori di una popolazione oppressa.

E probabilmente la stessa sceneggiatura prevista per l’Algeria. Rimane un unico problema: per l’ennesima volta nella storia, le varie potenze atlantiste sembrano dimenticare i rischi di giocare a Risiko “a grandezza naturale”: la strategia è sempre la stessa, quella di fare clamorose mosse politico mediatiche senza minimamente pensare al concetto di conseguenze a medio-lungo termine. Ma sguinzagliare terroristi di Al-Qaida per tutto il nord Africa è come impugnare un boomerang.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

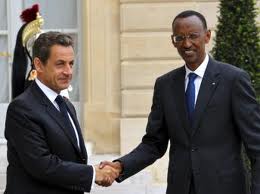

La visita a Parigi del presidente ruandese, Paul Kagame, ha segnato questa settimana una nuova tappa nel difficile percorso di riconciliazione tra i due paesi dopo la rottura avvenuta in seguito al ruolo della Francia nel genocidio del 1994. Il discusso leader del paese centro-africano è atterrato domenica scorsa nella capitale francese ed è stato ricevuto all’Eliseo il giorno successivo dal presidente Nicolas Sarkozy.

Il riavvicinamento tra i governi di Francia e Ruanda aveva già fatto registrare un timido passo avanti nel febbraio del 2010, quando proprio lo stesso Sarkozy aveva trascorso qualche ora a Kigali nell’ambito di un tour del continente africano. “Stiamo lavorando assieme per lasciarci la storia alle spalle e andare avanti”, ha affermato Kagame nella giornata di domenica durante un incontro con alcuni espatriati ruandesi giunti a Parigi.

Al palazzo dell’Eliseo, inoltre, il leader di etnia Tutsi ha lanciato un segnale di distensione importante al suo omologo francese, annunciando che il governo ruandese non ritiene più necessario che Parigi faccia le proprie scuse ufficiali per la parte svolta nei sanguinosi fatti del 1994.

Kagame, in ogni caso, non ha risparmiato una frecciata a Sarkozy e alla politica estera neo-coloniale perseguita dalla Francia in questi ultimi anni, criticando la tendenza degli occidentali a “giudicare gli africani” e a intervenire negli affari del continente da lontano, senza rispettare “le aspirazioni dei popoli africani”.

Da parte sua, il presidente francese ha promesso di raddoppiare gli aiuti economici destinati al Ruanda - da 22,7 a 42,2 milioni di euro l’anno - ed ha rivelato che le aziende transalpine prenderanno parte ad una serie di progetti energetici in questo paese. “Ho chiesto rapporti commerciali più intensi ed una partnership più stretta”, ha confermato Kagame. “I francesi saranno liberi di investire in Ruanda”.

La portata effettiva degli accordi annunciati a Parigi passa in ogni caso in secondo piano di fronte alla rilevanza politica del meeting tra i due presidenti, puntualmente sottolineata da entrambi nel corso del faccia a faccia. Tanto più che rimangono forti resistenze nei confronti del processo di pacificazione con il Ruanda di Kagame nell’esercito e nel governo francese, a cominciare da quelle manifestate dal ministro degli Esteri, Alain Juppé, accusato da Kigali di complicità nel genocidio e spedito qualche giorno fa in visita in Australia. “Siamo consapevoli che questa visita non sarà gradita a molti”, ha ammesso un consigliere di Sarkozy all’agenzia di stampa AFP. “Ma il presidente ha deciso di voltare pagina nelle dolorose relazioni con il Ruanda”.

La portata effettiva degli accordi annunciati a Parigi passa in ogni caso in secondo piano di fronte alla rilevanza politica del meeting tra i due presidenti, puntualmente sottolineata da entrambi nel corso del faccia a faccia. Tanto più che rimangono forti resistenze nei confronti del processo di pacificazione con il Ruanda di Kagame nell’esercito e nel governo francese, a cominciare da quelle manifestate dal ministro degli Esteri, Alain Juppé, accusato da Kigali di complicità nel genocidio e spedito qualche giorno fa in visita in Australia. “Siamo consapevoli che questa visita non sarà gradita a molti”, ha ammesso un consigliere di Sarkozy all’agenzia di stampa AFP. “Ma il presidente ha deciso di voltare pagina nelle dolorose relazioni con il Ruanda”.

I legami della Francia con il Ruanda erano in realtà molto intensi fino al 1994. Con il venir meno del sostegno dell’ex potenza coloniale (Belgio), nei primi anni Novanta i francesi avevano infatti garantito il loro appoggio all’allora governo guidato da un’élite di etnia Hutu. Grazie al sostegno e alla fornitura di armi francesi, l’esercito ruandese fu in grado di rafforzarsi notevolmente. Le truppe ruandesi furono addestrate dai militari francesi, i quali presero anche parte attivamente alla guerra civile combattuta contro il Fronte Patriottico del Ruanda (FPR) - trasformatosi successivamente nell’attuale partito di governo di Kagame - formato da militanti Tutsi e appoggiato dagli Stati Uniti.

A sconvolgere gli equilibri nella regione furono i fatti che precedettero e seguirono il genocidio. Il missile che nell’aprile del 1994 colpì l’aereo su cui viaggiavano il presidente ruandese Juvénal Habyarimana (Hutu) e quello del Burundi, Cyprien Ntaryamira, mentre si stava avvicinando all’aeroporto di Kigali, fu l’episodio che fece esplodere le violenze in un paese già provato da una gravissima crisi economica. La morte di Habyarimana fu il pretesto cui il governo Hutu alleato di Parigi fece ricorso per scatenare una carneficina che avrebbe fatto almeno 800 mila vittime, la gran parte dei quali di etnia Tutsi. Lo sterminio venne alla fine fermato in seguito al rovesciamento del governo Hutu da parte dei ribelli Tutsi con l’aiuto dei militari ugandesi.

Quando nel 2006 un giudice francese stabilì che i ribelli Tutsi guidati da Paul Kagame avevano ordinato l’abbattimento dell’aereo del presidente Habyarimana, provocando indirettamente il genocidio, Kigali ruppe definitivamente le relazioni diplomatiche con Parigi. Da parte del nuovo regime Tutsi in Ruanda non tardarono ad arrivare le accuse nei confronti della Francia, i cui militari erano intervenuti tardivamente nel paese sotto l’egida dell’ONU per fermare la strage e offrire protezione agli Hutu - compresi quelli coinvolti nelle violenze - presi di mira dalle ritorsioni del nuovo regime.

Ad indicare un certo cambiamento nei rapporti tra i due paesi fu la già ricordata visita di Sarkozy in Ruanda del 2010, durante la quale il presidente francese, pur non offrendo scuse ufficiali, ammise che il suo paese era stato cieco di fronte al genocidio portato avanti dal governo Hutu. Le accuse sollevate nei confronti della Francia da parte di Kigali erano tuttavia ben più gravi. Nel 2008, infatti, il governo di Kagame aveva pubblicato i risultati di un’indagine, fermamente respinti da Parigi, che mostravano come i francesi avessero addestrato e armato la milizia Hutu, ipotizzando così un ruolo attivo negli stupri e nelle uccisioni di massa del 1994.

Il raffreddamento dei rapporti con la Francia aveva inevitabilmente spinto l’anglofono Paul Kagame verso le braccia di Stati Uniti e Gran Bretagna. Nel 2010, il Ruanda ottenne addirittura l’accesso al Commonwealth britannico, pur non essendo una ex colonia di Londra. Il regime di Kagame - eletto formalmente presidente solo nel 2000 - ha fatto però registrare un’evoluzione sempre più autoritaria negli ultimi anni, nonostante fosse stato indicato come un modello di crescita e stabilità per tutto il continente africano. La repressione del dissenso interno si è più volte manifestata anche con l’eliminazione fisica degli avversari politici del presidente.

Il raffreddamento dei rapporti con la Francia aveva inevitabilmente spinto l’anglofono Paul Kagame verso le braccia di Stati Uniti e Gran Bretagna. Nel 2010, il Ruanda ottenne addirittura l’accesso al Commonwealth britannico, pur non essendo una ex colonia di Londra. Il regime di Kagame - eletto formalmente presidente solo nel 2000 - ha fatto però registrare un’evoluzione sempre più autoritaria negli ultimi anni, nonostante fosse stato indicato come un modello di crescita e stabilità per tutto il continente africano. La repressione del dissenso interno si è più volte manifestata anche con l’eliminazione fisica degli avversari politici del presidente.

Le critiche sempre più insistenti che giungono soprattutto da Washington e da Londra hanno contribuito al progressivo isolamento del governo ruandese sulla scena internazionale. Da qui la necessità di cercare di ristabilire i contatti con Parigi. Le aperture mostrate da Kagame sono state accolte prontamente da Sarkozy, impegnato a ridare slancio alla propria politica africana, come dimostra il ruolo di primo piano giocato recentemente in Libia e in Costa d’Avorio.

Un ulteriore segnale di disgelo da Parigi era arrivato poi nel marzo del 2010, subito dopo la visita di Sarkozy, quando le autorità transalpine arrestarono, sia pure per un breve periodo, la vedova del defunto presidente Habyarimana, residente in Francia fin dal 1994. Per Agathe Habyarimana il Ruanda aveva chiesto l’estradizione, in quanto accusata di essere tra i leader di Akazu, una ristretta organizzazione informale di estremisti Hutu che pianificarono e incitarono al genocidio.

Il riavvicinamento al Ruanda viene valutato con estremo interesse da una parte della classe dirigente d’oltralpe, poiché potrebbe consentire alla Francia di tornare ad esercitare una certa influenza nella regione dei Grandi Laghi. Quest’area dell’Africa centro-orientale ha una certa rilevanza strategica, soprattutto grazie alla presenza e al transito di risorse minerarie preziose per i mercati internazionali.

La visita di Kagame a Parigi rappresenta perciò un momento importante nella ricomposizione dei rapporti tra la Francia e il Ruanda. Una distensione che risponde agli interessi di entrambi i governi, con Kagame, da un lato, desideroso di attrarre nuovi investimenti esteri e di far cessare le critiche della comunità internazionale al suo regime autoritario e Sarkozy, dall’altro, ben deciso a far dimenticare le responsabilità del proprio paese in uno dei più feroci massacri del ventesimo secolo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Venerdì scorso centinaia di dimostranti hanno assalito l’ambasciata israeliana al Cairo; dopo aver demolito a colpi di ariete il muro di recinzione eretto a protezione della sede diplomatica, alcuni di loro sono saliti fino al diciassettesimo piano del palazzo che ospita la missione e hanno devastato parte degli uffici della delegazione israeliana. L’irruzione ha costretto alla fuga l’ambasciatore Yitzhak Levanon e il suo staff, ottanta persone che insieme alle famiglie hanno lasciato il Paese a bordo di due velivoli militari israeliani; sei agenti di sicurezza barricati all’interno di una delle camere di sicurezza dell'ambasciata sono stati tratti in salvo dalle teste di cuoio egiziane mentre centinaia di documenti riservati sono stati gettati dalle finestre.

Parlando di tragedia evitata il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha commentato l’incidente ricordando che «l’Egitto non deve ignorare la grave offesa alla sostanza della pace con Israele e l’evidente violazione della legge internazionale». L’analisi fornita da una fonte del ministero dell’Interno egiziano al giornale al-Youm al-Sabaa parla invece di «mani straniere dietro l’assalto all’ambasciata israeliana del Cairo».

La dimostrazione, iniziata dopo la preghiera del venerdì con un sit-in pacifico organizzato in piazza Tahrir contro la giunta militare che dal marzo scorso sostiene il premier Essam Sharaf, si era poi spostata davanti all’ambasciata israeliana, già bersaglio di manifestazioni di protesta per le cinque guardie di frontiera egiziane uccise il 19 agosto scorso dalle forze speciali israeliane durante la caccia agli autori degli attentati di Eilat. Negli scontri scoppiati dopo l’arrivo della polizia, intervenuta per sedare i disordini con almeno 16 blindati, sono morte cinque persone e si sono registrati 1.049 feriti.

Secondo quanto riferito dalla tv satellitare al-Arabiya la zona continua ad essere fortemente presidiata dagli agenti anti sommossa che sono intervenuti anche sabato mattina per disperdere la folla che si stava nuovamente ammassando di fronte all'ambasciata. Il governo israeliano ha reso noto che l'evacuazione è comunque una misura momentanea e che la delegazione tornerà al Cairo al più presto, non appena saranno accertate le condizioni di sicurezza necessarie alla salvaguardia dei cittadini israeliani. In Egitto intanto è rimasto il numero due dell’ambasciata, Yaakov Dvir, console per gli affari di Stato che può contare sul sostegno e l'ospitalità della missione statunitense.

Sul fronte egiziano l'attacco di venerdì scorso ha costretto il Consiglio supremo delle forze armate e il gabinetto di crisi del governo ad una riunione straordinaria: la giunta militare ha innanzi tutto respinto le dimissioni presentate dal premier ad interim Essam Sharaf e si è impegnata a rispettare i trattati internazionali ed assicurare alle sedi diplomatiche presenti nel Paese la necessaria protezione. Ha inoltre dichiarato lo stato di allerta ed ha autorizzato le forze dell’ordine a mettere in atto le norme previste dalla legge d’emergenza in vigore in Egitto da oltre trent’anni.

Sul fronte egiziano l'attacco di venerdì scorso ha costretto il Consiglio supremo delle forze armate e il gabinetto di crisi del governo ad una riunione straordinaria: la giunta militare ha innanzi tutto respinto le dimissioni presentate dal premier ad interim Essam Sharaf e si è impegnata a rispettare i trattati internazionali ed assicurare alle sedi diplomatiche presenti nel Paese la necessaria protezione. Ha inoltre dichiarato lo stato di allerta ed ha autorizzato le forze dell’ordine a mettere in atto le norme previste dalla legge d’emergenza in vigore in Egitto da oltre trent’anni.

Nulla è trapelato circa i possibili organizzatori dell'assalto ma, secondo fonti israeliane, non è escluso che tra le fila dei dimostranti ci fossero elementi legati a Jama'a al-Islamiya, il movimento islamista accusato d'intrattenere strette relazioni d'alleanza con al-Qaeda e di aver compiuto innumerevoli attacchi terroristici, da quello che il 6 ottobre 1981 costò la vita al presidente egiziano Anwar al-Sadat al furgone-bomba esploso il 26 febbraio 1993 nel parcheggio sotterraneo della torre nord del World Trade Center di New York, al massacro di Luxor che ebbe luogo il 17 novembre del 1997 a Deir el-Bahari. Sempre secondo gli israeliani, all'assalto avrebbero inoltre partecipato militanti appartenenti alle frange più estreme del Movimento 6 aprile e ai Fratelli musulmani.

Per alcuni analisti l'attacco all'ambasciata israeliana potrebbe essere una delle conseguenze dell'attuale crisi turco-israeliana, con i Fratelli musulmani che muoverebbero le fila della rivolta per dimostrare come l'attuale giunta militare egiziana sia pronta a sopprimere con la forza ogni forma di protesta, anche se rivolta contro il "nemico di sempre". In realtà è dal 1979 che i rapporti diplomatici tra Egitto e Israele non toccavano un punto così basso: mentre domenica era attesa al Cairo la delegazione israeliana incaricata di indagare sull’incidente di frontiera del 19 agosto scorso, sul confine meridionale del Sinai le guardie di frontiera aprivano il fuoco contro un veicolo delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), senza comunque causare vittime o feriti.

Ad aggravare la situazione nell’area c’é poi la crisi turco-israeliana: tra i due paesi la tensione è ormai alle stelle. Nelle ultime ore Ankara ha inviato tre navi da guerra nel Mediterraneo orientale, tre fregate mobilitate nell'ambito di un'operazione detta “Libertà dei mari” che, secondo il quotidiano turco Sabah, hanno il compito di proteggere le imbarcazioni civili che portano aiuti alla Striscia di Gaza. La marina turca avrebbe l'ordine di intervenire qualora le navi israeliane entrino in azione al di fuori delle acque territoriali, avvicinandole fino a 100 metri di distanza per portare a termine tutte le operazioni necessarie a disabilitarne i sistemi d'arma.

Ad aggravare la situazione nell’area c’é poi la crisi turco-israeliana: tra i due paesi la tensione è ormai alle stelle. Nelle ultime ore Ankara ha inviato tre navi da guerra nel Mediterraneo orientale, tre fregate mobilitate nell'ambito di un'operazione detta “Libertà dei mari” che, secondo il quotidiano turco Sabah, hanno il compito di proteggere le imbarcazioni civili che portano aiuti alla Striscia di Gaza. La marina turca avrebbe l'ordine di intervenire qualora le navi israeliane entrino in azione al di fuori delle acque territoriali, avvicinandole fino a 100 metri di distanza per portare a termine tutte le operazioni necessarie a disabilitarne i sistemi d'arma.

Le premesse per lo scontro ci sono tutte e le posizioni del premier turco Recep Tayyip Erdogan sono ormai note. In un’intervista al quotidiano egiziano Shouruk, rilasciata poche ore prima di partire per il tour che lo porterà in Egitto, Tunisia e Libia, Erdogan ha precisato che sull'attacco alla Freedom flottilla l'atteggiamento turco nei confronti di Israele è stato sempre chiaro ed irrevocabile: «Scuse al popolo e al governo turco, indennizzo alle famiglie delle vittime, revoca del blocco illegale imposto a Gaza». Per il Premier turco la possibilità di un confronto militare con Israele è comunque da escludere, anche se la «la marina turca è pronta ad affrontare tutte le possibilità, anche le peggiori».

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

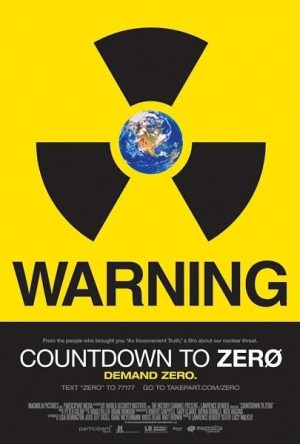

“Countdown to zero” è un documentario di Lucy Walker che, attraverso una serie di interviste a leader globali, dimostra come la preoccupazione per il riscaldamento globale e l’inquinamento finiscono per essere superflue in un contesto in cui l’umanità può distruggere il pianeta in modo assai più rapido ed efficace, con una o più bombe atomiche. Secondo il film, la probabilità di utilizzo di armamenti nucleari è aumentata esponenzialmente dalla fine della guerra fredda, causa proliferazione nucleare, terrorismo, incredibili lacune nella sicurezza eccetera. John De Fore di Reuters, recensendo il film a febbraio del 2010, ne loda le immagini raffinate e ne riassume così il messaggio di fondo: una bomba nucleare può esplodere in ogni momento per “incidente, errore di valutazione, o follia”.

Questo perché nel mondo si contano oggi ben 23.000 ordigni nucleari, perché é relativamente facile trafugarli e trasportarli e perché essi vengono troppo spesso stoccati in modo ridicolmente poco sicuro, specie in paesi come la Russia. Sembra che il filmato abbia attirato l’attenzione del Segretario di Stato Hillary Rodham Clinton, per la quale è stata organizzata una proiezione privata, mentre i critici del Wall Street Journal, del Guardian e dell’Observer lo hanno osannato.

Quando lo scorso 10 luglio Peter Burt, della Nuclear Information Service (NIS), una ONG che si propone di sviluppare la consapevolezza e stimolare il dibattito sul disarmo nucleare, ha organizzato una proiezione pubblica di “Countdown To Zero” a Reading, tutto si sarebbe aspettato fuorché trovare i poliziotti davanti alla sala. Secondo la ricostruzione di Burt, due agenti si sono sistemati davanti all’ingresso prendendo appunti sulle persone che si recavano all’interno per assistere alla proiezione. I poliziotti avrebbero annotato le targhe dei veicoli dei partecipanti all’evento, mentre un uomo misterioso avrebbe filmato la scena con una piccola telecamera fissata alla divisa.

Burt si è rivolto direttamente ai due poliziotti, chiedendo loro di giustificare la loro presenza, ma la sola risposta che ha ottenuto è stato un non brillantissimo: “Siamo venuti per controllare certe persone”. Alla richiesta di fornire qualche dettaglio in più, i due tutori della legge hanno tagliato corto, spiegando di non poter aggiungere altro. Così Burt ha scritto al capo delle forze di polizia locale della Valle del Tamigi, chiedendo spiegazioni sul bizzarro comportamento degli agenti specificando che l’organizzazione che egli rappresenta promuove informazione e formazione su certi temi e non organizza campagne finalizzate ad obiettivi specifici.

Con il Guardian Burt si è sfogato, sostenendo che “la sorveglianza di attività politiche non violente è una caratteristica tipica dei regimi totalitari, che non vorremmo mai vedere praticata in questo Paese”. Bisogna dare atto al Capo della polizia locale, Sarah Thornton, di saper riconoscere i propri errori e di aver reagito con stile.

Con il Guardian Burt si è sfogato, sostenendo che “la sorveglianza di attività politiche non violente è una caratteristica tipica dei regimi totalitari, che non vorremmo mai vedere praticata in questo Paese”. Bisogna dare atto al Capo della polizia locale, Sarah Thornton, di saper riconoscere i propri errori e di aver reagito con stile.

Infatti, l’11 settembre il Guardian dava la notizia di una sua risposta ufficiale alla contestazione di Burt: “Il luogo in cui si è svolto l’evento da lei organizzato”, scrive la Thornton, “è solo uno dei tanti che sono stati pattugliati quel giorno, allo scopo di consentirci di stimare la probabilità di contestazioni violente nell’area; tuttavia, con il senno di poi, avrei preferito che i miei uomini non si fossero recati in quel luogo”.

Sulla questione della possibile registrazione video, Thornton ha lasciato intendere che ad effettuarle potrebbero essere stati degli uomini della polizia del Ministero della Difesa, precisamente del MDP, una forza di polizia che si occupa soprattutto di antiterrorismo e di scorte armate: “Non rispondo delle attività svolte da personale della MDP” ha aggiunto la Thorton.

La Polizia britannica fa dunque la sue scuse, cosa che è semplicemente impensabile in un Paese come l’Italia, dove succede (per dirne una) che le persone prese in custodia siano vittime di misteriosi incidenti mortali o di irrefrenabili impulsi autolesionisti, senza che dai rappresentanti delle forze dell’ordine responsabili della persone in restrizione arrivi non dico una dichiarazione di scuse, ma nemmeno uno straccio di spiegazione; son cose che capitano. Resta comunque il dubbio che ai pacifisti il governo desideri riservare la stessa sorte degli ambientalisti, spesso oggetto delle “attenzioni non gradite” dei vari ficcanaso di stato britannici.