- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Sono 12,4 milioni le persone che nella regione hanno urgente bisogno di aiuti umanitari: 3,7 milioni in Somalia, altrettanti nelle regioni del Kenya, quasi 5 milioni nell’est dell’Etiopia e 165.000 a Gibuti. Il Corno d'Africa comprende la Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia, Gibuti e il Kenia. Crisi alimentare, carestia e il flagello delle epidemie, come il colera, che stanno colpendo gli sfollati e soprattutto numerosi bambini, tratteggiano i contorni di una orrenda catastrofe umanitaria.

Gli scontri armati, forti soprattutto in Somalia, rendono difficilissimo il lavoro degli operatori umanitari e la situazione dei campi complica moltissimo le stime e le statistiche. Quello che è chiaro a tutti è che i bambini malnutriti, che potrebbero essere salvati in poche settimane attraverso alimenti terapeutici, sono le principali vittime. Decine di migliaia sono morti e 2,3 milioni sono quelli malnutriti.

L’appello UNICEF per raccogliere 364 milioni di dollari, necessari al finanziamento dei primi sei mesi di aiuti, per ora è finanziato al 61%. La miscela fatale di siccità, il conseguente rialzo dei prezzi alimentari e la guerra in Somalia costituiscono i fattori scatenanti di questa tragedia umanitaria. La fuga dalle zone di guerra, il rifugio negli sterminati campi profughi e le condizioni naturali hanno scatenato un dramma che di così vaste proporzioni non si vedeva da 20 anni.

A fine luglio il vertice straordinario della FAO aveva dato le linee e le stime economiche degli aiuti necessari per intervenire nella regione, sorvolando appena il problema della volatilità dei prezzi alimentari adottato nell’ultimo G20 dai Ministri dell’agricoltura. E’ proprio questo fattore, invece, a giocare un ruolo non marginale in questa crisi e a rappresentare il motore di uno scontro politico ampio e globale tra il Nord e il Sud del mondo, le multinazionali da un lato e i movimenti contadini dall’altro, il business e i produttori di materie prime, espropriati, nella pratica, di terre e risorse.

La privatizzazione silente, sostenuta dietro le quinte proprio dalla Banca Mondiale, e i vertici politici rimandati sul lungo periodo e risolti in eventi scenografici, rappresentano il preludio fondamentale a crisi umanitarie come quella del Corno d’Africa. Quando alla guerra si uniscono disagi climatici e l’accesso al cibo viene tolto dalle mani dei paesi coinvolti la garanzia del disastro è assicurata. E’ lo scenario politico ed economico la vera e reiterata causa di questi esodi di massa e di tutte queste morti.

La privatizzazione silente, sostenuta dietro le quinte proprio dalla Banca Mondiale, e i vertici politici rimandati sul lungo periodo e risolti in eventi scenografici, rappresentano il preludio fondamentale a crisi umanitarie come quella del Corno d’Africa. Quando alla guerra si uniscono disagi climatici e l’accesso al cibo viene tolto dalle mani dei paesi coinvolti la garanzia del disastro è assicurata. E’ lo scenario politico ed economico la vera e reiterata causa di questi esodi di massa e di tutte queste morti.

La risposta degli aiuti, per quanto necessaria come soccorso, non è mai una soluzione a lungo termine perché non altera mai gli equilibri e i rapporti di forza che governano a monte le relazioni con i Paesi in via di sviluppo e non fa che rafforzare quella modalità di elemosina con cui ci siamo abituati comodamente a sentirci dei benefattori.

Nel mese in cui i numeri dei bambini africani da vaccinare e da proteggere aumentavano di giorno in giorno, il nostro Ministro degli Interni portava in trionfo, proprio dal Meeting dei cattolici a Rimini, la politica dei rimpatri, fatti all’”italiana”. Proclami quantomeno di cattivo gusto se pensiamo ai messaggi, almeno quelli lanciati dal pulpito, in cui il papa invitava all’accoglienza e agli aiuti. La progressiva perdita d’interesse del governo italiano nella zona del Corno d’Africa con un totale allineamento alla politica internazionale USA ha significato finora anche un impegno davvero pallido negli aiuti umanitari.

La storia del Corno d’Africa è uguale a quella di molti altri. Disperati che non possono fuggire e non possono essere accolti. Che devono rimanere stritolati in casa dalla trappola di meccanismi economici creati ad arte per impedire ogni loro sviluppo, in attesa di qualche volo carico di cibo e medicinali. E’ questa mente occidentale la stessa che ha partorito la strage della Norvegia. La bomba che facciamo finta di non avere nella pancia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il presidente Barack Obama è apparso giovedì sera di fronte ai membri del Congresso per presentare il suo nuovo piano per rilanciare l’economia e cercare di mettere in moto un meccanismo che possa tornare a produrre posti di lavoro. Il pacchetto da 447 miliardi di dollari dell’inquilino della Casa Bianca ha però ben poche possibilità di venire approvato da un Congresso nel quale i repubblicani sono in grado di bloccare ogni iniziativa democratica e, in ogni caso, la sua eventuale implementazione farebbe ben poco per risolvere la crisi occupazionale degli Stati Uniti.

Il piano promosso da Obama, costretto a fare i conti con la concorrenza televisiva dell’avvio della nuova stagione del football americano, combina sostanzialmente una serie di tagli alle tasse per le aziende e modesti progetti di spesa per la realizzazione di opere pubbliche.

L’intero pacchetto (“American Jobs Act”) risulta più sostanzioso rispetto a quanto annunciato nei giorni precedenti ed è stato accolto dalla stampa liberal con moderato entusiasmo, soprattutto alla luce di un presunto spirito combattivo che il presidente avrebbe ritrovato in un momento di grave crisi per il paese.

Durante i 32 minuti del suo intervento, tuttavia, Obama ha più volte supplicato i parlamentari repubblicani per convincerli ad approvare il piano, i cui meriti starebbero a suo dire nella presenza di misure appoggiate nel recente passato sia dagli stessi repubblicani che dai vertici delle compagnie private.

Punto centrale del programma è l’estensione dei benefici fiscali per le aziende che assumono nuovi dipendenti, una misura tutt’altro che innovativa e che ben poco ha fatto finora per ridurre il livello di disoccupazione. La premessa che ulteriori sconti e favori al settore privato contribuiscano a creare posti lavoro appare infatti quanto meno discutibile, dal momento che le più grandi aziende americane siedono letteralmente su centinaia di miliardi di dollari di profitti senza mostrare alcuna volontà di tornare ad assumere.

Oltre a ciò, sarebbe prevista poi l’estensioni dei sussidi di disoccupazione e circa 140 miliardi di dollari per lavori di ammodernamento di strutture pubbliche, ovviamente destinati anche in questo caso al settore privato.

Ciò che più sconcerta del discorso di Obama è la sua promessa di pagare queste iniziative con altri devastanti tagli alla spesa pubblica, che andrebbero così ad aggiungersi a quelli già previsti dall’accordo raggiunto poche settimane fa con il Congresso in occasione dell’aumento del tetto del debito americano.

Ciò che più sconcerta del discorso di Obama è la sua promessa di pagare queste iniziative con altri devastanti tagli alla spesa pubblica, che andrebbero così ad aggiungersi a quelli già previsti dall’accordo raggiunto poche settimane fa con il Congresso in occasione dell’aumento del tetto del debito americano.

Nonostante le concessioni ai repubblicani, è in ogni caso estremamente improbabile che il Congresso sarà in grado di far passare molto di più di qualche singolo provvedimento contenuto nel piano Obama, la cui efficacia complessiva è stata peraltro messa in discussione anche dai commentatori vicini alla Casa Bianca.

Costretta a fare i conti con un debito pubblico che ha raggiunto proporzioni colossali, la classe dirigente americana, senza toccare le enormi ricchezze accumulate dalla ristretta oligarchia economico-finanziaria di cui è espressione, si ritrova dunque a corto di soluzioni da offrire agli oltre 25 milioni di disoccupati.

Le uniche risposte, come ha tristemente mostrato il discorso di ieri di Obama, sono poco più di inutili esercizi retorici, nel tentativo di recuperare una parvenza di credibilità di fronte ai lavoratori e ad una classe media sempre più scoraggiati da un sistema politico da tempo incapace di farsi carico delle loro necessità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Ulteriore escalation nella crisi diplomatica tra Turchia ed Israele, iniziata a fine maggio 2010 con il caso Mavi Marmara, e recentemente esplosa con l’anticipazione al New York Times di un report delle Nazioni Unite sull’incidente. Il Palmer report, infatti, concede ad Israele il punto, non da poco, della legittimità del blocco navale, che è poi la causa scatenante della reazione violenta dell’esercito israeliano e le conseguenti nove vittime (otto turchi ed un americano di origini turche).

Ma la Turchia appare determinata a sfidare apertamente lo Stato Ebraico proprio su questo punto: ieri il premier turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato ad Al Jazeera che il governo del suo Paese è determinato a continuare il sostegno alla popolazione civile della striscia di Gaza. “Navi da guerra turche sono autorizzate a scortare i natanti che portano aiuto alla popolazione di Gaza”, ha dichiarato il primo ministro, mettendo in chiaro che il suo governo non permetterà in futuro aggressioni come quelle avvenute lo scorso anno ai danni della Freedom Flotilla: d’ora in poi gli israeliani dovranno fare i conti con “una risposta adeguata”.

Parole inquietanti, che ventilano lo scenario di un possibile scontro in mare tra i due Paesi. Su cui, almeno per il momento, il Ministro dell’Intelligence israeliano, Dan Meridor preferisce glissare: “Queste dichiarazioni sono estremamente gravi - ha dichiarato ai microfoni della radio militare - ma non abbiamo intenzione di entrare in polemica. Non c’è nessun interesse ad aggravare la situazione replicando a questi attacchi”.

Meridor ha comunque aggiunto che chiunque forzi il blocco navale disposto da Israele su Gaza viola il diritto internazionale, dal momento che “una commissione dell’ONU ha stabilito la legittimità di questa iniziativa militare israeliana”. Il ministro israeliano si riferisce al Palmer report, ovvero al documento che, passato alla stampa in modo semi-clandestino il 2 settembre dopo due mesi di ritardo, ha fatto infuriare i turchi, facendo saltare un complicato negoziato tra i due paesi teso ad evitare l’attuale showdown diplomatico.

Se da una parte Meridor, pur mantenendo il discutibile punto, appare interessato a non infiammare ulteriormente gli animi, dall’altra il ministro degli Esteri Avigdor Lieberman, sempre a suo agio in tutte le situazioni in cui si devono menare le mani, picchia duro. Secondo Yediot Ahronot, Lieberman starebbe intessendo una manovra a tenaglia per interposta persona: aizzando da un lato la lobby filoebraica di Washington contro contro la Turchia e mettendosi contemporaneamente a disposizione a quella armena, che si batte da tempo per il pieno riconoscimento internazionale del genocidio del suo popolo, perpetrato dai turchi tra il 1915 e il 1918.

Se da una parte Meridor, pur mantenendo il discutibile punto, appare interessato a non infiammare ulteriormente gli animi, dall’altra il ministro degli Esteri Avigdor Lieberman, sempre a suo agio in tutte le situazioni in cui si devono menare le mani, picchia duro. Secondo Yediot Ahronot, Lieberman starebbe intessendo una manovra a tenaglia per interposta persona: aizzando da un lato la lobby filoebraica di Washington contro contro la Turchia e mettendosi contemporaneamente a disposizione a quella armena, che si batte da tempo per il pieno riconoscimento internazionale del genocidio del suo popolo, perpetrato dai turchi tra il 1915 e il 1918.

Lieberman non si fa mancare niente: secondo il quotidiano israeliano egli intenderebbe incontrare, e perfino finanziare, i ribelli curdi. Quando si dice la buona fede e l’innato senso di giustizia. In ogni caso, in una situazione incandescente, gli occhi continuano a essere puntati sulla visita di Erdogan in Egitto: andrà o no a Gaza?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nella serata di mercoledì è andato in scena negli Stati Uniti il primo vero importante dibattito pubblico tra i contendenti alla nomination del Partito Repubblicano per le presidenziali del 2012. A dominare l’incontro dai toni accesi sono state le critiche nei confronti della politica del presidente Obama e, soprattutto, gli attacchi reciproci tra i due principali sfidanti che animeranno la competizione nei prossimi mesi.

Il dibattito repubblicano si è svolto presso il Ronald Reagan Museum and Library di Simi Valley, in California, ed ha in sostanza confermato l’evoluzione all’interno del “GOP Party” che era apparsa evidente già nelle ultime settimane. Il recente ingresso nella corsa alla nomination del governatore del Texas, Rick Perry, ha cioè sconvolto le dinamiche della competizione rispetto ai primi mesi di campagna elettorale e, di conseguenza, ha sancito che la sfida per la leadership del partito sarà, salvo sorprese, una questione limitata allo stesso Perry e a Mitt Romney.

A dimostrazione di ciò, gli scambi di battute tra questi ultimi hanno praticamente monopolizzato le quasi due ore di diretta televisiva, durante le quali gli altri candidati presenti hanno faticato a trovare spazio. Oltre a Rick Perry e all’ex governatore del Massachusetts, hanno partecipato al dibattito la deputata del Minnesota Michele Bachmann, il deputato libertario del Texas Ron Paul, l’ex speaker della Camera dei Rappresentanti Newt Gingrich, l’ex governatore dello Utah e già ambasciatore in Cina per l’attuale amministrazione John Huntsman, l’ex senatore della Pennsylvania Rick Santorum e l’imprenditore di colore Herman Cain.

Il confronto tra Perry e Romney non ha in realtà rivelato significative differenze nei contenuti dei rispettivi programmi, quanto piuttosto una diversità di stile e di toni. In ogni caso, il governatore del Texas presenta posizioni leggermente più conservatrici rispetto a Romney, relativamente moderato almeno rispetto agli standard della politica di Washington, il cui baricentro negli ultimi anni si è spostato notevolmente a destra. Lo scontro tra i due, così, si è risolto in uno scambio di accuse reciproche relative al loro passato e alle precedenti esperienze politiche.

Le questioni più calde del dibattito sono state quelle legate alla situazione economica americana, alla riforma sanitaria di Obama e ai programmi pubblici di assistenza (Social Security), per tutti o quasi da smantellare o ridurre drasticamente. Su tutti i punti i candidati hanno espresso il loro disaccordo con quanto fatto finora da Barack Obama.

L’aspetto più sentito è stato quello della creazione di nuovi posti di lavoro, affrontato a loro modo dai repubblicani proprio alla vigilia del discorso del presidente al Congresso per presentare il proprio piano di rilancio dell’economia. Tutte le ricette GOP prevedono ovviamente misure pro-business, come i tagli all’aliquota fiscale delle corporation, sostenuta recentemente dallo stesso Mitt Romney nel suo programma economico, o la soppressione di molte regolamentazioni nel settore privato.

L’aspetto più sentito è stato quello della creazione di nuovi posti di lavoro, affrontato a loro modo dai repubblicani proprio alla vigilia del discorso del presidente al Congresso per presentare il proprio piano di rilancio dell’economia. Tutte le ricette GOP prevedono ovviamente misure pro-business, come i tagli all’aliquota fiscale delle corporation, sostenuta recentemente dallo stesso Mitt Romney nel suo programma economico, o la soppressione di molte regolamentazioni nel settore privato.

I candidati hanno messo in discussione le capacità dei rispettivi avversari di creare nuovo impiego. Rick Perry ha sostenuto di aver creato un numero maggiore di posti di lavoro nell’ultimo anno in Texas rispetto a quanto fatto da Romney durante i suoi quattro anni alla guida del Massachusetts, senza ricordare peraltro che il primo stato conta 25 milioni di abitanti contro i 6,5 del secondo.

Sulla sanità Mitt Romney ha dovuto nuovamente far fronte alle critiche di Rick Perry e degli altri compagni di partito che lo accusano di aver creato in Massachusetts un programma di assistenza che sarebbe servito da modello alla riforma votata dal Congresso lo scorso anno. Il miliardario mormone ha replicato annunciando di volere abrogare la riforma di Obama in caso di successo nel 2012 e difendendo comunque la legge adottata in Massachusetts, a suo dire non replicabile nel resto degli Stati Uniti.

Pur avendo fatto irruzione sulla scena politica nazionale con una macchina elettorale ben finanziata ed essendo in vantaggio nei sondaggi tra gli elettori repubblicani, la figura di Rick Perry - ex democratico, diventato repubblicano nel 1989 - suscita non poche perplessità anche all’interno del suo stesso partito. Alcune sue posizioni risultano infatti decisamente troppo estreme per trovare un vasto sostegno nell’elettorato americano. Nel dibattito di ieri, ad esempio, Perry ha ribadito il suo giudizio sul sistema pensionistico, definito nient’altro che uno “schema Ponzi”, mentre ha nuovamente negato che il riscaldamento globale sia opera dell’uomo, mostrandosi contrario a qualsiasi intervento governativo per limitare le emissioni in atmosfera.

Se è vero che gli elettori repubblicani che votano nelle primarie sono in genere quelli più conservatori, essi tendono comunque a tenere in considerazione la cosiddetta “eleggibilità”, la capacità cioè del candidato scelto di fare appello ad una fetta più larga di elettorato - principalmente agli indipendenti - per avere concrete possibilità di battere l’avversario democratico. Questo problema di Perry potrebbe emergere nel corso della campagna, tanto più che un sondaggio di agosto della CNN ha evidenziato come il 57 per cento degli stessi elettori repubblicani sia contrario a modifiche sostanziali di “Social Security” e del programma di assistenza sanitaria per anziani, Medicare.

Su questa debolezza del rivale interno imposterà la propria campagna Mitt Romney, il cui appeal risulta comunque tutt’altro che irresistibile. Quest’ultimo, durante il dibattito in California, ha inoltre accusato Perry di essere un politico di carriera e di non avere esperienza nel settore privato, requisito necessario a suo dire per risollevare l’economia americana. Il curriculum di Romney include invece alcuni anni al vertice di una compagnia d’investimenti, grazie alla quale si è arricchito smantellando aziende e licenziando centinaia di persone.

Su questa debolezza del rivale interno imposterà la propria campagna Mitt Romney, il cui appeal risulta comunque tutt’altro che irresistibile. Quest’ultimo, durante il dibattito in California, ha inoltre accusato Perry di essere un politico di carriera e di non avere esperienza nel settore privato, requisito necessario a suo dire per risollevare l’economia americana. Il curriculum di Romney include invece alcuni anni al vertice di una compagnia d’investimenti, grazie alla quale si è arricchito smantellando aziende e licenziando centinaia di persone.

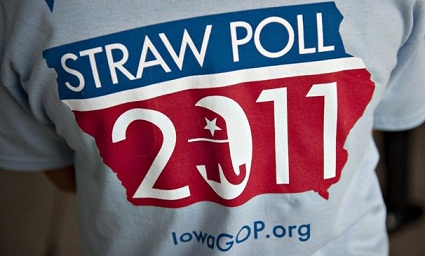

La corsa a due che si prospetta in casa repubblicana ha inferto un colpo quasi mortale alle ambizioni di Michele Bachmann, la carismatica deputata ultraconsevatrice beniamina dei Tea Party, come ha dimostrato la sua difficoltà a farsi notare durante il dibattito. La Bachmann nel mese di agosto aveva vinto il cosiddetto “straw poll” dell’Iowa, cioè un voto nel quale una manciata di elettori repubblicani è chiamata a scegliere il proprio candidato preferito, sperando così di dare un impulso alla propria campagna elettorale. L’arrivo di Perry, invece, sembra averla privata improvvisamente di gran parte dell’appoggio dell’ala conservatrice del partito, relegandola ad un ruolo di secondo piano nella corsa alla nomination.

Il basso profilo complessivo dei candidati repubblicani alla Casa Bianca o le posizioni estreme sostenute da alcuni di essi sembrano giocare oggi in favore del presidente Obama. La pericolosa china verso cui sembra incamminata ancora una volta l’economia americana, nonché il conseguente malcontento diffuso per l’Amministrazione democratica, potrebbe però offrire una seria occasione al candidato repubblicano che si aggiudicherà la nomination, rischiando di complicare i piani di Obama per quella che sembrava una facile corsa verso la conquista del suo secondo mandato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

“Credo che il Presidente Obama dovrebbe dirlo chiaro e tondo: [noi Americani] dobbiamo porre il nostro veto sulla questione”. Così Ileana Ros-Lehtinen, capo repubblicano della United States House Committee on Foreign Affairs, ha risposto al giornalista Reuters che al telefono le ha sollecitato un commento sulla questione della richiesta palestinese di vedere riconosciuto lo status di “stato non membro” ONU di fronte alla imminente Assemblea Generale (14 settembre).

Ros-Lehtinen ha addirittura presentato un progetto di legge che prevede il taglio dei contributi a favore di qualsiasi organizzazione ONU che eventualmente riconosca alla Palestina il cambio fomale di status da “entità” a “stato non membro”. Un modo non proprio elegante (ricattatorio, perfino) per far pesare il suo ruolo del suo Paese, principale finanziatore dell’Organizzazione internazionale: gli USA, infatti, finanziano il 22% dei suoi costi amministrativi e un quarto dei costi delle missioni di peacekeeping.

D’altra parte, la storia della Ros-Lehtinen parla chiaro: estremista di destra, sostenitrice attiva dei terroristi cubanoamericani Orlando Bosh e Luis Posada Carriles, amica entusiasta del golpista hondureno Micheletti, ha dedicato la sua carriera politica ai legami con i peggiori arnesi dell’ultradestra internazionale. Reginetta dei gusanos cubanoamericani di Miami, è impegnata nel sostegno attivo del terrorismo contro l’isola caraibica e ha ripetutamente chiesto agli Usa di entrare in guerra contro Cuba e Venezuela. Che un personaggio come la signora Lehtinen possa arrivare alla guida della Commissione Esteri del Senato americano, la dice lunga sul degrado dell’istituzione stessa.

Del resto, diversi anni fa prima di lei al suo posto sedeva Jessie Helms, ultra falco repubblicano, amico intimo di Pinochet e Suharto e di una lunga serie di personaggi simili. Nel nome della lotta al comunismo, l’ultradestra reazionaria statunitense ha ormai da tempo travalicato gli ambiti delle legittime posizioni politiche; lo stesso Tea Party è espressione di questa deriva inarrestabile alla quale, ormai sempre più spesso, s’ispirano i malati di mente dal grilletto facile.

Ma la Ros-Lehtinen incarna in profondità lo spirito reazionario americano e la sola idea che in Medio Oriente possa trovare spazio la soluzione politica dei “due popoli e due stati” innesca una reazione furibonda. Non che sul versante del governo USA le cose siano troppo diverse: oltre al senatore Lieberman, nemico giurato di Cuba, Venezuela e Palestina, Esther Brimmer, vice Segretario di Stato con delega alle organizzazioni internazionali, ha dichiarato che l’Amministrazione Obama continuerà a “combattere con forza contro ogni tentativo di “usare le Nazioni Unite come luogo” in cui promuovere lo Stato palestinese.

Ma la Ros-Lehtinen incarna in profondità lo spirito reazionario americano e la sola idea che in Medio Oriente possa trovare spazio la soluzione politica dei “due popoli e due stati” innesca una reazione furibonda. Non che sul versante del governo USA le cose siano troppo diverse: oltre al senatore Lieberman, nemico giurato di Cuba, Venezuela e Palestina, Esther Brimmer, vice Segretario di Stato con delega alle organizzazioni internazionali, ha dichiarato che l’Amministrazione Obama continuerà a “combattere con forza contro ogni tentativo di “usare le Nazioni Unite come luogo” in cui promuovere lo Stato palestinese.

A dispetto della palese e netta contrarietà statunitense al progetto e delle complicazioni formali che il suo eventuale successo porterebbe con sé, Mahmoud Abbas continua per la sua strada: non si può biasimarlo, considerato il lungo stallo dei negoziati con Israele e l’attuale silenzio assordante degli USA sulla questione israelo-palestinese.

Lo sforzo negoziale di Obama in queste ore si è limitato all’invio a Ramallah di due inviati allo scopo, pare, di limitare i danni di un possibile scambio abrasivo a mezzo stampa. Da un punto di vista dei numeri in assemblea la cosa è fattibile: basterebbe infatti una maggioranza di due terzi, 129 voti su 193. Un obiettivo tecnicamente a portata di mano, a dar retta al negoziatore palestinese Nabil Shaath, che il 4 settembre si vantava pubblicamente di aver contato ben 140 stati pronti a votare a favore.

Ma ai Palestinesi servirebbe davvero divenire “stato non membro dell’ONU, come il Vaticano? Benché, come chiarito dall’inviato di Abbas, Ryad Mansour, l’obiettivo finale sia quello di ottenere lo status di “stato membro”, la fermata intermedia a “stato non membro” porterebbe con sé qualche dividendo non solo politico. Secondo alcuni diplomatici europei sentiti da Bloomberg sotto condizione di anonimità, una volta divenuta Stato Non Membro, l’Autorità Palestinese potrebbe ad esempio firmare il Trattato di Roma. Cosa che le consentirebbe di adire alla Corte Penale Internazionale per cercare un ristoro agli abusi perpetrati dalle truppe israeliane, ad esempio nel corso di quella collezione di crimini di guerra che va sotto l’Operazione Piombo Fuso.

La strada “giudiziaria” internazionale non è tutta in discesa, comunque. La Corte Penale Internazionale, spiegava ieri su Haaretz il professor Robbie Sabel, esperto di diritto internazionale ed ex consigliere del ministero degli Esteri israeliano, fa parte di una giurisdizione complementare: il che vuol dire che non interviene nei casi in cui la denuncia per crimini di guerra è stata già presa in carico, ad esempio da una corte israeliana. Ma nei casi in cui non c’è un’inchiesta per crimini di guerra con degli imputati, la Corte Penale Internazionale potrebbe dire la sua: un caso tipico potrebbe quello degli insediamenti israeliani.

La strada “giudiziaria” internazionale non è tutta in discesa, comunque. La Corte Penale Internazionale, spiegava ieri su Haaretz il professor Robbie Sabel, esperto di diritto internazionale ed ex consigliere del ministero degli Esteri israeliano, fa parte di una giurisdizione complementare: il che vuol dire che non interviene nei casi in cui la denuncia per crimini di guerra è stata già presa in carico, ad esempio da una corte israeliana. Ma nei casi in cui non c’è un’inchiesta per crimini di guerra con degli imputati, la Corte Penale Internazionale potrebbe dire la sua: un caso tipico potrebbe quello degli insediamenti israeliani.

Secondo Sabel, inoltre, potrebbe risultare problematico per i palestinesi ottenere la procedura per fatti avvenuti prima del riconoscimento dello stato palestinese: con il più classico dei cavilli giuridici, si potrebbe argomentare che la richiesta all’ONU di essere riconosciuta come stato costituirebbe evidenza sufficiente a sostenere che prima di quel momento la Palestina non era uno stato, e quindi non aveva ragioni di adire il Tribunale. La portata pratica della mossa palestinese, insomma, è molto discutibile. Ma vale come segnale della crescente frustrazione palestinese per l’inazione americana.