- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Costretti a vivere in condizioni sempre più precarie, gli indios Guaranì del Brasile hanno chiesto al gigante energetico Shell di cessare tutte le attività di produzione di etanolo sulle loro terre ancestrali. Da circa un anno la compagnia anglo-olandese ha dato vita ad una joint-venture con il produttore locale di biocarburanti Cosan, coltivando canna da zucchero sulle terre appartenenti ai Guaranì.

Nella loro lettera, gli indios brasiliani sostengono che “da quando la compagnia ha iniziato ad operare, la nostra salute - quella dei bambini, degli adulti e degli animali - si è deteriorata”. Inoltre, i Guaranì lamentano che i nuovi coltivatori “non hanno mai chiesto il nostro permesso né ci hanno consultato prima di seminare sulla nostra terra”.

Già nell’estate del 2010 il governo brasiliano aveva notificato alla Shell la propria preoccupazione per le attività della joint-venture appena creata, ma senza risultati concreti. Gli indios e le associazioni a difesa dei diritti delle comunità indigene accusano ora il governo centrale di non essere in grado di far rispettare le proprie leggi.

Queste terre appartengono infatti ufficialmente ai Guaranì, ma il governo brasiliano non è ancora riuscito a tracciarne i confini in maniera definitiva a causa di continui ritardi. Per questo, spesso molti indios tornano sulle loro terre ancestrali ancora prima che le autorità abbiano ultimato l’opera di demarcazione, esponendosi ad attacchi violenti, come dimostrano i 56 morti nel solo 2010.

L’industria dei biocarburanti brasiliana è una delle più avanzate dell’intero pianeta, anche se il suo sviluppo ha causato la deforestazione di ampie aree del paese sudamericano e la trasformazione di terre fertili dei Guaranì in piantagioni di canna da zucchero da cui si ricava appunto il “biofuel”.

Queste terre sono state letteralmente sottratte alle popolazioni indigene, che si vedono confinate in riserve sovraffollate o ridotte a vivere in accampamenti di fortuna. Tale situazione ha fatto in modo che per molti Guaranì sia diventato impossibile pescare e cacciare in molte aree, per non parlare della mancanza di terre fertili da coltivare.

“È un’amara ironia”, ha osservato Stephen Corry, direttore dell’organizzazione Survival International che si batte per i diritti delle popolazioni indigene, “che la gente acquisti l’etanolo della Shell come un’alternativa “etica” ai combustibili fossili. Certamente non vi è nulla di etico nel modo disumano in cui sono trattati i Guaranì. Il governo brasiliano deve far rispettare le proprie leggi e fermare la distruzione totale delle terre degli Indios”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

La Cina avrebbe offerto enormi quantità di armi al colonnello Muammar Gheddafi lo scorso luglio, e ha condotto colloqui segreti sulla loro consegna via Algeria e Sudafrica. Lo riporta oggi il quotidiano canadese The Globe and Mail. Il tutto aggirando le sanzioni dell'Onu. Citando documenti in suo possesso, il quotidiano canadese afferma che le fabbriche di armi cinesi, controllate dallo Stato, erano pronte a fine luglio a vendere armi e munizioni per una cifra pari almeno a 200 milioni di dollari.

Il Globe and Mail non conferma che le armi siano state consegnate, ma cita i nomi di alcuni leader del nuovo regime di Tripoli secondo i quali i documenti rinforzano i loro sospetti sui movimenti recenti di Cina, Algeria e Sud Africa. Omar Hariri, responsabile degli affari militari nel Consiglio nazionale di transizione (Cnt), ha esaminato i documenti e ha concluso che questi potrebbero spiegare la presenza di nuove armi sul territorio libico, dice il giornale. "Sono quasi certo che queste armi siano arrivate e che siano state utilizzate contro il nostro popolo", ha dichiarato Hariri.

Quel che è certo, è che il governo di Gheddafi aveva provato a liberarsi delle prove di queste trattative, infatti i documenti sono stati scoperti in una discarica nel quartiere di Bab Akkarah a Tripoli, dove hanno vissuto alcuni tra i sostenitori più fedeli del colonnello. In particolare, secondo quanto ritrovato dai ribelli libici in discarica, le armi in questione sono principalmente lanciarazzi, missili anticarro e altre armi, nonostante l'embargo su questo genere di esportazioni. Questo particolare viene riportato dal New York Times, che cita Abdulrahman Busin, un portavoce militare dei ribelli, che dichiara: "Abbiamo prove inconfutabili di negoziati in corso tra la Cina e Gheddafi, abbiamo tutti i documenti che li provano".

Anche tra i ribelli stessi però qualcuno è scettico sull'autenticità dei documenti, mentre fonti dell'Onu coinvolte nelle sanzioni contro il regime libico sostengono che "non e' stato portato alla loro attenzione alcun accordo con la Cina in materia di armi". Per il momento dalla Cina non arriva alcun commento ufficiale alla notizia, ma in passato Pechino ha più volte assicurato lo scrupoloso rispetto delle sanzioni imposte al regime di Gheddafi dalle Nazioni Unite. Anche se non confermata, la vicenda potrebbe inasprire i già difficili rapporti tra i ribelli e Pechino, accusata di non aver chiaramente e tempestivamente preso posizione contro il colonnello.

Anche tra i ribelli stessi però qualcuno è scettico sull'autenticità dei documenti, mentre fonti dell'Onu coinvolte nelle sanzioni contro il regime libico sostengono che "non e' stato portato alla loro attenzione alcun accordo con la Cina in materia di armi". Per il momento dalla Cina non arriva alcun commento ufficiale alla notizia, ma in passato Pechino ha più volte assicurato lo scrupoloso rispetto delle sanzioni imposte al regime di Gheddafi dalle Nazioni Unite. Anche se non confermata, la vicenda potrebbe inasprire i già difficili rapporti tra i ribelli e Pechino, accusata di non aver chiaramente e tempestivamente preso posizione contro il colonnello.

Ma la Cina smentisce e nega recisamente di aver fornito armi al regime libico fino al luglio scorso. La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Jiang Yu, conferma la notizia riportata dal giornale, secondo il quale consiglieri militari dell'ex leader libico hanno incontrato a Pechino, a metà luglio, i dirigenti di alcune imprese cinesi produttrici di armi tra cui la China North Industries Corp. (Norinco), la China National Precision Machinery Import&Export Corp.(Cpmic) e la China XinXing Import&Export Corp, ma nega che la riunione abbia dato vita alle forniture militari.

Parlando in una conferenza stampa a Pechino, Jiang Yu ha precisato che gli incontri hanno avuto luogo ''senza che il governo di Pechino ne fosse a conoscenza'', ma che comunque detti incontri ''non hanno concluso alcun accordo con le aziende cinesi”. La portavoce ha aggiunto che ''dopo l'approvazione della risoluzione dell'Onu n. 1970, la Cina non ha venduto direttamente o indirettamente armi alla Libia''. "Le società cinesi - ha concluso la Jiang - non hanno firmato contratti commerciali e non hanno neppure esportato attrezzature militari in Libia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. La Germania ha consumato il sesto degli appuntamenti elettorali previsti per il 2011, il cosiddetto “super anno elettorale”: a essere chiamata al voto domenica è stata la regione federale del Meclemburgo- Pomerania Occidentale (nord- est della Germania), il Land più povero del Paese. Secondo le prime proiezioni si riconfermano in testa i socialdemocratici (SPD), mentre la CDU di Angela Merkel perde 5 punti percentuali e rimane la seconda forza politica nella dieta regionale.

L’altra forza al Governo, i Liberali (FDP), non hanno raggiunto la quota minima per sedere nel Parlamento regionale. All’appello elettorale manca ora solo Berlino, ma già si possono cominciare a tirare le somme: cristianodemocratici e liberali hanno registrato l’ennesima delusione elettorale che, a quanto pare, è il nodo di una crisi strutturale ben più profonda.

I risultati del Meclemburgo- Pomerania Occidentale, in realtà, hanno lasciato poco spazio alla sorpresa: i sondaggi delle ultime settimane avevano già predetto la vittoria dei socialdemocratici di Erwin Sellering (SPD), il governatore uscente, che ha presieduto negli ultimi cinque anni la “grande coalizione” con i cristianodemocratici di Angela Merkel (CDU). La SPD ha concluso in salita (37%), guadagnando 7 punti rispetto alle elezioni del 2006.

Esiti scontati, comunque, che non vanno ad alleviare lo smacco subito dal partito della Cancelliera: il candidato Lorenz Caffier (CDU) ha ottenuto soltanto il 24% dei voti rispetto al 29% del 2006. È il sesto fallimento per i cristianodemocratici tedeschi, dopo le storiche disfatte degli stati federati di Amburgo e Baden- Wuerttemberg. All’appello elettorale manca ora solo Berlino, dove si voterà tra due settimane: a questo punto un’eventuale rimonta della CDU nella capitale non potrà fare molto per la reputazione delle forze al Governo. Tra l’altro Angela Merkel avrebbe dovuto intervenire in prima persona per la campagna elettorale in Meclemburgo Pomerania Occidentale, ma ha dovuto rinunciare per un grave lutto: la Cancelliera ha sospeso ogni impegno a causa della morte del padre.

Rimane stabile il partito di estrema sinistra, Die Linke, che si è confermato al 17% dei voti. Per il momento non si parla ancora di una coalizione con l’SPD, ma l’eventualità (seppur remota) non si può escludere. Continua la scia di successo dei Verdi, che hanno ottenuto l’8,5% dei voti: con questo risultato, il partito è riuscito a entrare in tutte le diete regionali della Germania. Rimangono fuori, invece, i Liberali, che con una quota del 3% vanno a confermare la profonda crisi d’identità del partito.

Nonostante i sondaggi sfavorevoli, sono riusciti ancora una volta ad accedere al Parlamento regionale i cosiddetti nazionaldemocratici (NPD). L’NPD è entrato per la prima volta nella dieta regionale del Meclemburgo-Pomerania nel 2006, con oltre il 7% dei voti: il successo dei nazionalconservatori costituì già allora un segnale preoccupante di come le ideologie di estrema destra trovassero terreno fertile nei Laender dell’ex-Germania comunista, quasi a riempirne il vuoto ideologico.

Nonostante i sondaggi sfavorevoli, sono riusciti ancora una volta ad accedere al Parlamento regionale i cosiddetti nazionaldemocratici (NPD). L’NPD è entrato per la prima volta nella dieta regionale del Meclemburgo-Pomerania nel 2006, con oltre il 7% dei voti: il successo dei nazionalconservatori costituì già allora un segnale preoccupante di come le ideologie di estrema destra trovassero terreno fertile nei Laender dell’ex-Germania comunista, quasi a riempirne il vuoto ideologico.

E, forse proprio sulla scia di quel trionfo, il partito ultraconservatore non ha rinunciato quest’anno a una campagna molto aggressiva. Questa volta i sondaggi non concedevano all’NPD neppure la quota minima richiesta per entrare nella dieta regionale e i nazionalconservatori hanno tentato di risolvere con slogan della portata di “Fuori gli stranieri criminali!” e “Aprire alla Polonia? Via il lavoro! Via le auto!”. Campagna che, a quanto pare, ha purtroppo dato i suoi frutti.

Oltre a vantare gli stipendi più bassi della Germania, il Meclemburgo-Pomerania Occidentale è una delle regioni-stato tedesche con il più alto tasso di emigrazione giovanile e il minor numero di nascite. Regione dell’ex-Repubblica Democratica Tedesca (RDT), è ancora oggi uno dei Laender che meno ha saputo sfruttare i programmi di riequilibrio economico tra Est e Ovest. Gli esiti di queste regionali potrebbero essere interpretati alla luce dello scontento generale, ma è la sesta disfatta elettorale consecutiva per i cristianodemocratici, così come per i partner di Governo liberali, e diventa sempre più difficile non leggervi la delusione dei cittadini nei confronti del Governo di Berlino.

A pesare sul voto, probabilmente, ci sono anche le questioni di politica nazionale e internazionale, tra cui in particolare la politica salva- euro portata avanti caparbiamente dalla Germania. Se ai partner europei la linea tedesca sembra egoista e troppo conservatrice, agli occhi dei cittadini teutonici è pur sempre un compromesso che troppo concede all’Europa, mettendo in secondo piano i bisogni interni. Berlino, a quanto pare, non soddisfa: e le critiche, ormai, sembrano arrivare da tutti i lati.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Erano le 11:50 del 17 aprile 1984 quando all’ospedale Westminster di Londra si spegneva Yvonne Fletcher, poliziotta britannica uccisa da un colpo d’arma da fuoco partito dal primo piano della rappresentanza diplomatica libica a Londra. Al momento dello sparo - le 10:15 circa - Yvonne Fletcher si trovava in servizio di fronte al numero 5 di St James’s Square, dove un gruppo di dimostranti legati al Fronte Libico di Salvezza Nazionale stava manifestando pacificamente per protestare contro l’esecuzione di due studenti che in patria si erano opposti al regime del Colonnello Gheddafi.

Ufficialmente per l’omicidio della poliziotta londinese non fu mai stato incriminato nessuno, anche perché dopo aver fatto assediare per 11 giorni l’ambasciata libica il governo Tatcher decise di ritirare la polizia ed espellere 30 diplomatici libici. Ma Scotland Yard non ha mai chiuso il caso e ora, a ventisette anni di distanza, ha pianificato una missione in Libia nella speranza di assicurare alla giustizia i responsabili della morte di Yvonne Fletcher.

A rivelarlo è il quotidiano britannico Daily Telegraph, che parla del coinvolgimento di tre uomini e di un testimone che avrebbe identificato come autore dell’omicidio un certo Abdulmagid Salah Ameri, all’epoca dei fatti funzionario diplomatico di secondo livello presso la missione libica di Londra. Dalle 140 pagine dell’inchiesta stilata dalla Procura della Corona risulterebbe inoltre che a dare l’ordine di aprire il fuoco sarebbero stati Abdelgader Mohammed Baghdadi e Matouk Mohammed Matouk, membri del comitato rivoluzionario presso la stessa sede.

Ad inchiodare Ameri ci sono le dichiarazioni di David Robertson, pittore e decoratore che quel 17 aprile assistette all’omicidio: «L’uomo teneva il calcio dell’arma con la mano destra, mentre con la mano sinistra era vicino al grilletto, come se fosse sul punto di sparare. C’erano altri uomini con lui, uno alla sua sinistra e almeno altri due in piedi alle sue spalle».

Ad inchiodare Ameri ci sono le dichiarazioni di David Robertson, pittore e decoratore che quel 17 aprile assistette all’omicidio: «L’uomo teneva il calcio dell’arma con la mano destra, mentre con la mano sinistra era vicino al grilletto, come se fosse sul punto di sparare. C’erano altri uomini con lui, uno alla sua sinistra e almeno altri due in piedi alle sue spalle».

Le indagini accertarono inoltre che la raffica che uccise Yvonne Fletcher e ferì altre 11 persone fu sparata dal primo piano dell’ambasciata e che l’arma utilizzata tornò in Libia attraverso i bagagli diplomatici del personale espulso in quei giorni; il 30 aprile gli agenti rinvennero all’interno del numero 5 di St James’s Square 4.367 proiettili e sette pistole, nessuna delle quali identificata come l’arma del delitto.

Secondo i servizi d’informazione britannici dei tre indagati l’unico ad essere certamente ancora in vita sarebbe Matouk Mohammed Matouk, ex vice primo ministro del governo Gheddafi, arrestato dalle forze rivoluzionarie subito dopo la conquista di Tripoli. I ribelli sostengono che prima della cattura l’ex diplomatico aveva tentato di passare tra le fila del Consiglio nazionale di transizione(Cnt) e che attualmente sarebbe detenuto in un carcere di cui non hanno comunque rivelato il nome.

Per Ali Tarhouni, vice primo ministro del Cnt, l’informazione è del tutto falsa; Tarhouni non nega che Matouk sia in vita ma sostiene che le autorità non sanno dove si trovi. Sorte diversa per Abdulmagid Salah Ameri - di cui si persero le tracce subito dopo il rientro in patria e che si pensa sia morto - e per Abdulgader al-Baghdadi, assassinato insieme ad altri otto fedelissimi del regime nel quartiere di Tajoura, sobborgo di Tripoli. Il ritrovamento del cadavere, confermato da Osama al-Abed, membro del comitato rivoluzionario, risalirebbe ai giorni dell’attacco alla capitale, mentre la salma è stata identifica solo qualche giorno fa.

Per il governo britannico il caso Matouk è strettamente legato ad un’altra vicenda, quella di Abdel Baset Al-Megrahi, l’uomo ritenuto responsabile dell’attentato contro il volo Pan Am esploso sopra il villaggio scozzese di Lockerbie il 21 dicembre 1988. Per l’attacco terroristico nel quale perirono 270 persone la giustizia scozzese condannò Al-Megrahi all’ergastolo; ammalato di cancro, dopo otto anni di carcere fu rilasciato e riconsegnato alla Libia.

Per il governo britannico il caso Matouk è strettamente legato ad un’altra vicenda, quella di Abdel Baset Al-Megrahi, l’uomo ritenuto responsabile dell’attentato contro il volo Pan Am esploso sopra il villaggio scozzese di Lockerbie il 21 dicembre 1988. Per l’attacco terroristico nel quale perirono 270 persone la giustizia scozzese condannò Al-Megrahi all’ergastolo; ammalato di cancro, dopo otto anni di carcere fu rilasciato e riconsegnato alla Libia.

La libertà gli venne concessa per ragioni umanitarie, anche perchè Washington e Londra pensavano che dovesse morire entro pochi mesi. Le continue apparizioni in pubblico e il fatto che continuasse a sopravvivere molto più del previsto hanno fatto si che con la caduta del regime le autorità britanniche abbiano richiesto una nuova l’estradizione, istanza che probabilmente non sarà mai soddisfatta visto che Tripoli ha già fatto sapere che non ha intenzione di consegnare i suoi cittadini ad un paese straniero.

Che la Libia non sia disposta a collaborare con Londra lo confermano anche le dichiarazioni di Hassan al-Sagheer, membro del Cnt che in una intervista al Sunday Times ha negato la possibilità che Al-Megrahi possa essere consegnato alle autorità britanniche. Ma se le ultime informazioni sullo stato di salute dell’attentatore sono tali da prevedere che comunque non tornerà nelle mani degli inglesi, così non è per Matouk Mohammed Matouk.

Per assicurarsi che l’uomo coinvolto nel delitto Fletcher compaia di fronte alla Corte britannica, Downing Street ha già presentato al Cnt una formale richiesta di estradizione ed inviato a Tripoli un team di investigatori; ad accompagnarli ci sarebbero gli agenti dell’intelligence di sua Maestà (MI5) e i commando dello Special Air Service (SAS), le forze speciali dell’esercito britanno che dal scorso febbraio operano in Libia a fianco dei ribelli e le cui unità “Smash” hanno avuto un ruolo determinante nella caccia ai sistemi di lancio dei missili SAM di Gheddafi. Il team avrebbe il compito di raccogliere informazioni sui responsabili della morte della poliziotta inglese, rintracciare chi di loro è ancora in vita e, molto probabilmente, nel caso la via diplomatica dovesse fallire, assicurarne la consegna alla giustizia inglese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

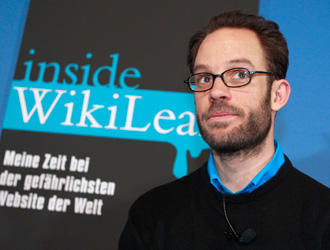

Colpo di scena nella telenovela che ruota attorno a Wikileaks e al suo discusso uomo immagine Julian Assange: l’intera massa di 250.000 cablogrammi diplomatici top secret vengono messi a disposizione sul sito della più famosa organizzazione di “whistleblower”. Senza filtri (e fin qui va anche bene) ma anche senza alcuna rielaborazione finalizzata ad impedire l’identificazione delle persone citate nei documenti: informatori, membri di ONG, soldati. “Wikileaks potrebbe avere sulla coscienza qualche giovane soldato americano o una famiglia afgana” tuonò a ottobre 2010 il capo degli stati maggiori della difesa USA Mike Mullen: oggi, questa frase potrebbe non essere solo un’iperbole dettata da esigenze di propaganda.

Bisogna dare un’occhiata all’edizione internazionale di Der Spiegel per capire qualche cosa dell’intricata vicenda. Quando Assange e il Guardian filavano ancora d’amore e d’accordo, Assange fornì una copia (integrale?) dei suoi file top secret a David Leigh, capo della redazione di giornalismo investigativo della testata britannica, comunicandogli anche la frase di sicurezza da digitare per accedervi.

Poco dopo, il responsabile Wikileaks per la Germania Daniel Domscheit-Berg, ai ferri corti con Assange, lascia l’organizzazione con l’intento di fondarne un’altra a suo dire più onesta, OpenLeaks. Senza dimenticare di portarsi via una copia di tutti i documenti collezionati fino ad allora da Wikileaks. Secondo Der Spiegel, Daniel Domscheit-Berg non era al corrente del fatto che, all’interno di quel magazzino indistinto di informazioni si trovava, in una sottocartella difficile da trovare, l’intera raccolta dei cablogrammi diplomatici.

Come spesso accade, a fare danni è l’eccesso di zelo di persone benintenzionate; in questo caso gli amici e i simpatizzanti di Wikileaks, i quali hanno cominciato a condividere i file segreti di Assange e soci sul peer-to-peer Bit-torrent, normalmente impiegato soprattutto per condividere (illegalmente) roba molto più soft, come film e musica. Così, assieme ai file leggibili di Assange, sui computer collegati in Rete di chi era interessato è stata trasferita anche l’intera collezione dei cablogrammi segreti, sia pure protetta dalla famosa frase di protezione passata da Assange a Leigh. Se la versione accreditata dai media fosse confermata, si potrebbe concludere che Assange sia uno sprovveduto che lascia in giro i documenti che costituiscono il suo pane quotidiano; idem Domscheit-Berg, che si porta via il contenuto di un intero server senza accorgersi di quello che c’era dentro, non fa proprio una gran figura.

In ogni caso, la storia si evolve in modo distruttivo a causa di due circostanze sfortunate. Primo, un file, una volta condiviso su Bit-Torrent, non può essere più “ritirato” da chi lo ha messo a disposizione: gli altri utenti che usano il peer-to-peer se lo possono scaricare sull’hard drive, e ovviamente non può essere richiamato.

In ogni caso, la storia si evolve in modo distruttivo a causa di due circostanze sfortunate. Primo, un file, una volta condiviso su Bit-Torrent, non può essere più “ritirato” da chi lo ha messo a disposizione: gli altri utenti che usano il peer-to-peer se lo possono scaricare sull’hard drive, e ovviamente non può essere richiamato.

Questo significa che decine di migliaia di persone (amici di Wikileaks come agenti dei servizi segreti di tutto il mondo, terroristi) hanno avuto a disposizione per mesi i file “segretissimi”. Se si aggiunge il fatto che quella famosa frase di protezione non era poi tanto segreta, si conclude che la pubblicazione ufficiale di Wikileaks dell’intero corpus dei cablogrammi diplomatici “riservatissimi” è più che altro un atto formale.

La questione di quanto fosse facile accedere ai file protetti assume connotati quasi comici: nel libro “Wikileaks: Inside Julian Assange’s War On Secrecy” (“Wikileaks: dentro la guerra di Julian Assange contro la segretezza”), scritto dal capo dell’investigativo del Guardian, David Leigh e da Luke Harding, si racconta del momento in cui Assange decide di passare a Leigh il file, scrivendo la password su un pezzo di carta. Ora la cosa davvero inspiegabile è che nel libro questa password viene citata in modo esplicito. Addirittura, come fa notare l’esperto di comunicazione Nigel Parry nel suo blog, il titolo del capitolo 11 del volume è - esattamente - la password che apre le porte della stanza del tesoro.

L’ultimo capitolo della vicenda Wikileaks lascia molti interrogativi aperti. Innanzitutto, sembra davvero impossibile che due hacker che si presumono esperti come Assange e Domscheit-Berg, si siano comportati in modo tanto superficiale. Inoltre c’è molto da dire sulla deontologia di un giornalista come Leigh che, senza alcuna ragione plausibile, pubblica per esteso l’”apriti sesamo” che dà accesso a una delle più grandi basi di dati d’informazioni riservate al mondo.

L’ultimo capitolo della vicenda Wikileaks lascia molti interrogativi aperti. Innanzitutto, sembra davvero impossibile che due hacker che si presumono esperti come Assange e Domscheit-Berg, si siano comportati in modo tanto superficiale. Inoltre c’è molto da dire sulla deontologia di un giornalista come Leigh che, senza alcuna ragione plausibile, pubblica per esteso l’”apriti sesamo” che dà accesso a una delle più grandi basi di dati d’informazioni riservate al mondo.

Una scelta che può maturare solo per crassa incompetenza condita con narcisismo, a meno che il suo intento fosse proprio quello di dare una dritta ai vari soggetti interessati per consentirgli di mettere le mani sulle informazioni riservate. Da questo punto di vista suona patetica la sua giustificazione, secondo cui l’intesa con Assange era che la password sarebbe stata modificata poco dopo e comunque prima della pubblicazione del libro.

L’ironia è che il giornalista britannico non ha mai mancato di criticare (legittimamente) Assange per la sua superficialità nella gestione delle conseguenze della sua ossessione alla “trasparenza” sulla vita delle persone che compaiono sulle fonti di Wikileaks. Ora si scopre che proprio la superficialità (o l’ignoranza o la malafede) di Leigh possono aver provocato a loro volta dei danni: grazie alla brillante iniziativa di pubblicare per esteso la password, infatti, i cablo decrittati possono essere arrivati a molte persone non sempre benintenzionate.

D’altro canto è bene ricordare, come giustamente fa il Guardian, che il libro su Assange con la password “in offerta” è stato pubblicato a febbraio e quindi non è chiara la ragione per la quale Assange si sia svegliato sette mesi dopo. Quel che è certo è che il caso Wikileaks mostra una realtà dove giusto e sbagliato, grandezze e vanità umane s’intrecciano tra loro in modo quasi inestricabile.