- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il mandato d’arresto emesso contro Muammar Gheddafi due giorni fa dalla Corte Penale Internazionale segna un ulteriore passo avanti nella campagna della NATO per rovesciare il regime di Tripoli. Oltre al rais, a finire nel mirino della Corte con sede a L’Aia sono stati anche il suo secondo figlio - Seif al-Islam - e il cognato Abdullah Senussi, attualmente a capo dell’intelligence libica.

La decisione del tribunale internazionale è stata presa in seguito alle accuse formulate lo scorso mese di maggio dal procuratore argentino Luis Moreno Ocampo, la cui deferenza verso gli USA è stata messa in luce da un cablo del 2003 recentemente pubblicato da Wikileaks. Ad annunciare alla stampa il provvedimento è stato invece il giudice del Botswana Sanji Monageng, la quale ha affermato che esistono ragionevoli indizi per ipotizzare i reati di omicidio e persecuzione di centinaia di civili durante le manifestazioni di protesta esplose in Libia a febbraio.

Lo stesso giudice ha ammesso che risulta impossibile verificare la vera entità dei crimini attribuiti a Gheddafi e agli altri due imputati, anche perché l’indagine condotta da Moreno Ocampo si basa soprattutto su resoconti dei ribelli di stanza a Bengasi e su rapporti dei servizi occidentali. In particolare, i fatti cui fa riferimento la Corte si riferiscono al periodo che va dal 18 fino ad “almeno” il 28 febbraio, ben prima dell’inizio dell’aggressione delle forze NATO.

Nel dettaglio, le accuse comprendono l’uccisione, il ferimento e l’arresto di centinaia di dimostranti civili, nel quadro della repressione messa in atto dai regimi al potere in Nord Africa e in Medio Oriente e che ha segnato le prime fasi di gran parte delle rivolte in corso nel mondo arabo.

Come è evidente, gli stessi capi di imputazione potrebbero essere contestati, ad esempio, alla famiglia reale al-Khalifa del Bahrain, ai deposti presidenti Ben Ali e Mubarak di Tunisia ed Egitto, oppure al presidente yemenita Ali Abdullah Saleh. Costoro sono o erano tutti fedeli alleati degli Stati Uniti e delle altre potenze occidentali, circostanza che ha permesso loro di evitare la sorte di Gheddafi. I regnanti del Bahrain, addirittura, oltre ad essere tuttora al loro posto, sono stati ricevuti recentemente a Washington e vengono elogiati per le “aperture” dimostrate nei confronti delle forze di opposizione.

Il mandato di arresto contro i due Gheddafi e Senussi, in ogni caso, serve perfettamente agli USA e agli altri paesi NATO impegnati nel conflitto in Libia per intensificare le operazioni militari e, allo stesso tempo, ostacolare le già esili trattative di pace in corso. Il segretario generale del Patto Atlantico, Anders Fogh Rasmussen, ha così dichiarato che l’ordine di arresto “rafforza le ragioni della missione NATO per proteggere i civili libici dalle forze di Gheddafi”.

Il mandato di arresto contro i due Gheddafi e Senussi, in ogni caso, serve perfettamente agli USA e agli altri paesi NATO impegnati nel conflitto in Libia per intensificare le operazioni militari e, allo stesso tempo, ostacolare le già esili trattative di pace in corso. Il segretario generale del Patto Atlantico, Anders Fogh Rasmussen, ha così dichiarato che l’ordine di arresto “rafforza le ragioni della missione NATO per proteggere i civili libici dalle forze di Gheddafi”.

Allo stesso modo, il Ministro degli Esteri italiano Frattini, pur ribadendo la necessità di “trovare una soluzione politica che senza Gheddafi al potere restituisca alla Libia una prospettiva di sviluppo”, ha sostenuto che la decisione dell’Aia “legittima ulteriormente l’assoluta necessità e l’alto valore della missione umanitaria della NATO in Libia… nel quadro della responsabilità di proteggere che spetta alla comunità internazionale nelle emergenze umanitarie provocate da atti di repressione di dittatori verso il proprio popolo”.

L’intervento della Corte Penale Internazionale è in realtà un altro modo per fare pressioni su Gheddafi dopo che, giunti al 100esimo giorno d’incursioni aeree, i paesi NATO coinvolti nel conflitto non sono riusciti a spianare la strada verso Tripoli alle forze del cosiddetto “Consiglio Nazionale di Transizione” di Bengasi.

Inoltre, il mandato d’arresto è arrivato il giorno successivo ad un summit del comitato ad hoc dell’Unione Africana andato in scena a Pretoria, in Sudafrica, per discutere della possibilità di un cessate il fuoco in Libia. Come ha scritto il quotidiano on-line sudafricano Independent, l’annuncio del Tribunale ha suscitato le ire del presidente Jacob Zuma, il quale solo poche settimane fa era stato a Tripoli e a Bengasi per promuovere un accordo tra le due parti. Tramite un portavoce, il presidente sudafricano ha dichiarato che la Corte dell’Aia ha preso una decisione deplorevole proprio mentre i progressi fatti dall’Unione Africana indicavano un possibile impegno per una soluzione pacifica sia da parte di Gheddafi che del governo provvisorio dei ribelli.

Il rinvio di Gheddafi alla Corte Penale era stato reso possibile da un voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a fine febbraio su iniziativa americana. Proprio gli Stati Uniti - che, come la Libia, non riconoscono la giurisdizione del Tribunale, non avendo sottoscritto lo Statuto di Roma che ne ha sancito la nascita nel 1998 - hanno accolto con soddisfazione la notizia del mandato d’arresto.

Washington ha sempre criticato il Tribunale, il cui operato viene giudicato come un ostacolo alla sovranità e al perseguimento degli interessi americani in Medio Oriente e in Asia centrale per mezzo di guerre illegali e operazioni militari che rientrano ampiamente nell’ambito dei crimini contro l’umanità. Ciononostante, gli Stati Uniti hanno continuato ad influire nell’attività della Corte dell’Aia, non solo per evitare procedimenti contro esponenti americani ma anche per utilizzarla come un utile strumento per conseguire e legittimare i propri obiettivi strategici.

Washington ha sempre criticato il Tribunale, il cui operato viene giudicato come un ostacolo alla sovranità e al perseguimento degli interessi americani in Medio Oriente e in Asia centrale per mezzo di guerre illegali e operazioni militari che rientrano ampiamente nell’ambito dei crimini contro l’umanità. Ciononostante, gli Stati Uniti hanno continuato ad influire nell’attività della Corte dell’Aia, non solo per evitare procedimenti contro esponenti americani ma anche per utilizzarla come un utile strumento per conseguire e legittimare i propri obiettivi strategici.

Gli USA avevano infatti ottenuto di limitare la competenza della Corte, per quanto riguarda aggressioni militari, ai paesi che la riconoscono e comunque ai casi approvati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, dove com’è noto Washington detiene potere di veto.

Ciò contribuisce a spiegare il motivo per cui i massacri di civili compiuti dai bombardamenti americani in Afghanistan, Pakistan o Yemen - per non parlare della stessa invasione dell’Iraq o degli abusi compiuti in nome della guerra al terrore - non sono mai stati oggetto delle attenzioni dell’Aia, così come continuano a sfuggire alla giustizia internazionale le azioni di Israele e di altri paesi alleati di Washington.

Il provvedimento indirizzato contro Gheddafi restringe le opzioni a disposizione di quest’ultimo, il quale non potrà mettere piede in nessuno dei 115 paesi firmatari dello Statuto di Roma senza correre il rischio di venire arrestato. A prospettare una delle possibilità per attuare la decisione della Corte Penale è stato un inquietante commento del New York Times, che ha ipotizzato l’allargamento del mandato NATO per catturare Gheddafi e gli altri due destinatari del mandato d’arresto.

Un’eventualità questa che implicherebbe il dispiegamento di forze di terra in Libia, scenario peraltro sempre più probabile se i bombardamenti, i tentativi mirati di assassinio contro Gheddafi e i mezzi pseudo-legali della Corte dell’Aia dovessero alla fine fallire nel rimuovere il regime di Tripoli.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Secondo fonti israeliane l’Iran avrebbe ormai assunto un ruolo di primo piano nella sanguinosa repressione che dal 18 marzo scorso il regime alawita di Bashar al-Assad sta mettendo in atto in Siria. Oltre alla fornitura di armi e di mezzi anti-sommossa, di fucili di precisione e di sistemi di comunicazione in grado di bloccare Internet, Teheran avrebbe inviato a Damasco un numero imprecisato di elementi appartenenti ai Guardiani della rivoluzione e alle forze Al-Quds. Guidati dal generale Qassem Suleimani, gli iraniani starebbero operando in appoggio alle forze speciali siriane e ai miliziani Hezbollah, determinati a prevenire la possibilità di infiltrazioni occidentali all’interno dei movimenti di protesta anti Assad.

Damasco nega che nel Paese siano presenti combattenti stranieri, ma alla Reuters un funzionario libanese della base araba vicino al regime siriano ha dichiarato che «Hezbollah non interverrà mai in Siria. Questa è una questione interna che il presidente Bashar deve affrontare solo. Ma quando vedremo l'occidente attrezzarsi per abbatterlo, non potremo stare solo a guardare. Questa è una battaglia per l'esistenza del gruppo ed è tempo di restituire il favore alla Siria».

Sul fronte diplomatico l’ambasciatore Usa al Palazzo di Vetro, Susan Rice, ha dichiarato che «Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu deve condannare in maniera chiara e inequivocabile le atrocità e gli abusi che vengono commessi in Siria»; in relazione alla minaccia del veto posto da Russia e Cina sul testo di condanna presentato da Gran Bretagna, Francia e Germania la Rice ha inoltre ribadito che «il tempo è ormai scaduto e che è ormai giunta l’ora il Consiglio parli con una sola voce».

Bruxelles ha intanto esteso le sanzioni contro la Siria ad altre undici persone, tre delle quali iraniane, e a quattro società legate al regime di Bashar Assad. Gran Bretagna e Francia avrebbero inoltre messo a punto un’altra lista, composta da una decina di nomi tra persone ed enti, che si andrebbe ad aggiungere a quelle già esistenti e nella quale compaiono altri due iraniani, anche loro implicati nella fornitura di armi alla Siria. Le misure restrittive adottate da Bruxelles, che comprendono il divieto di visto e congelamento del patrimonio, sono state prese in considerazione a causa della gravità della situazione e fanno seguito alle sanzioni già imposte il 9 maggio scorso contro 13 funzionari e collaboratori del regime.

Secondo quanto reso noto dall'agenzia di stampa turca Anadolou, sarebbero poco meno di 12 mila i siriani che hanno già trovato asilo in Turchia (11.739 registrati alla mezzanotte del 23 giugno, più di 1.500 dei quali arrivati nelle ultime 24 ore). Temendo l’assalto dell'esercito, sono centinaia le persone che superato il filo spinato che segna la frontiera; attraverso la strada utilizzata di solito dalle guardie di confine di Ankara, raggiungono poi la tendopoli che la Mezzaluna Rossa ha eretto nella provincia frontaliera di Hatay, all'estremità sud-orientale dell’Anatolia, regione tra l’altro rivendicata dalla Siria.

Secondo quanto reso noto dall'agenzia di stampa turca Anadolou, sarebbero poco meno di 12 mila i siriani che hanno già trovato asilo in Turchia (11.739 registrati alla mezzanotte del 23 giugno, più di 1.500 dei quali arrivati nelle ultime 24 ore). Temendo l’assalto dell'esercito, sono centinaia le persone che superato il filo spinato che segna la frontiera; attraverso la strada utilizzata di solito dalle guardie di confine di Ankara, raggiungono poi la tendopoli che la Mezzaluna Rossa ha eretto nella provincia frontaliera di Hatay, all'estremità sud-orientale dell’Anatolia, regione tra l’altro rivendicata dalla Siria.

Damasco ha intanto schierato lungo la linea di confine migliaia di soldati, autoblindo e mezzi pesanti e secondo fonti della dissidenza le truppe siriane sarebbero già arrivare a poco più di 500 metri dal territorio turco. Testimoni oculari parlano anche d’irruzioni a Khirbet a-Joz, villaggio siriano a circa un chilometro dal confine, e a Managh, centro abitato situato 15 chilometri più a sud; qui i soldati, penetrati con l’appoggio dei blindati, avrebbero scatenando il panico e la fuga dei civili aprendo il fuoco incrociato sulla popolazione e dopo essersi ritirati avrebbero circondato l’area.

In base a quanto sta accadendo, le autorità turche hanno deciso di assicurare protezione a tutti coloro che si sentono minacciati e di poter attraversare il confine e raggiungere il campo profughi di Guvecci.

Nonostante le comunicazioni telefoniche intercorse tra Ankara e Damasco, l’apprensione rimane alta. Gli Stati Uniti sono preoccupati per le conseguenze che potrebbe avere la presenza di un così alto numero di soldati vicino al confine e il segretario di Stato, Hillary Clinton, ha dichiarato che «se le forze siriane non cesseranno subito i loro attacchi e le loro provocazioni assisteremo a un’escalation del conflitto nella zona». Bashar Al-Assad intanto promette riforme democratiche e continua a parlare di complotto internazionale, mentre il suo ministro degli esteri, Walid Al-Moualem, ha chiesto ad Ankara di ripensarci e di non voltare le spalle alla Siria.

Il divorzio tra i due ex alleati sembra però già consumato, soprattutto dopo che il 10 giugno scorso, in un’intervista accordata alla tv turca, il premier turco Recep Tayyip Erdogan aveva denunciato senza mezzi termini i comportamenti inumani ed irresponsabili di Mahir Al-Assad, capo della Guardia repubblicana e fratello del presidente Bashar che sta soffocando la protesta puntando dritto al massacro.

Il divorzio tra i due ex alleati sembra però già consumato, soprattutto dopo che il 10 giugno scorso, in un’intervista accordata alla tv turca, il premier turco Recep Tayyip Erdogan aveva denunciato senza mezzi termini i comportamenti inumani ed irresponsabili di Mahir Al-Assad, capo della Guardia repubblicana e fratello del presidente Bashar che sta soffocando la protesta puntando dritto al massacro.

Tornando alla presenza di unità iraniane in Siria, diversi testimoni avrebbero sentito alcuni componenti delle forze di sicurezza siriane parlare tra loro in Farsi: «Nella esercito siriano è vietato portare la barba, così quando vediamo un militare con la barba sospettiamo che non faccia parte dell’esercito regolare».

I primi rapporti sulla partecipazione di iraniani alla repressione messa in atto dal regime Al-Assad, sarebbero arrivato dalla città di Daraa, dove ha avuto inizio la rivolta siriana, ma una fonte del quotidiano israeliano Hareetz parla addirittura di pasdaran coinvolti nell’organizzazione delle manifestazioni che hanno avuto luogo sulle alture del Golan il 15 maggio (commemorazione della Nakba) e lungo la frontiera israelo-libanese il 5 giugno scorso (commemorazione della Naksa).

Durante il giorno della memoria palestinese i Guardiani della rivoluzione avrebbero preparato il trasferimento in autobus dei manifestanti fino alla frontiera; gli iraniani sarebbero anche stati i promotori del radunato in Libano degli appartenenti al Fronte Popolare Ahmed Jibril per la liberazione della Palestina-Comando Generale, proteste che non hanno goduto del sostegno di Hezbollah e alle quali si era opposto l’esercito di Beirut. Tra l’altro in quella occasione si era parlato di 1.000 dollari pagati ad ogni partecipante alle proteste e di 10.000 dollari devoluti alle famiglie dei “martiri” rimasti uccisi durante le dimostrazioni anti-israeliane.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Il ritiro può cominciare, non c'è più il pericolo che assomigli a una ritirata. Mercoledì sera Barack Obama ha annunciato che entro quest'anno 10mila soldati americani rientreranno dall'Afghanistan. Nel settembre 2012 arriveranno a quota 33mila. A quel punto ne rimarranno 68mila, ma anche loro a poco a poco faranno le valige. Gli ultimi torneranno a casa nel 2014. Nel suo ultimo discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti non ha nascosto un certo compiacimento: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati nel dicembre 2009 mandando più truppe al fronte: spezzare lo slancio dei Talebani e impedire ad Al Qaeda di usare l'Afghanistan come base per nuovi attacchi contro gli Stati Uniti".

Parole degne di uno stratega, ma la verità è che rispetto agli ultimi mesi la situazione nella palude afghana non è cambiata poi molto. Ormai da tempo la minaccia terroristica più seria si è spostata altrove. Gli ultimi tentativi di attacchi sono giunti dal Pakistan, dallo Yemen e perfino dal Corno d'Africa. Quanto alle prospettive di democrazia per il popolo afgano, non si capisce come un eventuale compromesso politico fra il governo Karzai e i Talebani possa essere considerato un successo.

Ma per capire davvero il discorso di Obama bisogna tener conto dell'unico vero fatto epocale della storia recente. Il suo significato, naturalmente, è più che altro simbolico. Parliamo della morte di Osama Bin Laden. L'assalto alla diligenza dei Navy Seals è stato un vero spartiacque psicologico per gli americani, passati dalla percezione obiettiva di uno stallo irrisolvibile alla pretesa irrazionale e retorica di un trionfo compiuto.

Questo scarto decisivo consente oggi al Presidente di salvare la faccia mentre asseconda i capricci dell'opinione pubblica e del Congresso, entrambi esasperati dai problemi economici del Paese. Con la ripresa che implode, la disoccupazione alle stelle e il deficit fuori controllo, poter mettere da parte una delle guerre più inutili e costose della storia (1.000 miliardi di dollari dal 2001, di cui 120 solo quest'anno) è un bel sollievo.

Combattere i terroristi fa bene allo spirito nazionale, ma se le tasche sono vuote bisogna concentrarsi sui problemi di casa. Per questo il 56% dei cittadini Usa è convinto che il ritiro totale dall'Afghanistan debba avvenire il più presto possibile. Lo stesso segretario alla Difesa, Robert Gates, ha ammesso che la decisione di Obama è giunta dopo una riflessione "sulla situazione politica interna". E forse c'entrano qualcosa anche le elezioni presidenziali del 2012.

Combattere i terroristi fa bene allo spirito nazionale, ma se le tasche sono vuote bisogna concentrarsi sui problemi di casa. Per questo il 56% dei cittadini Usa è convinto che il ritiro totale dall'Afghanistan debba avvenire il più presto possibile. Lo stesso segretario alla Difesa, Robert Gates, ha ammesso che la decisione di Obama è giunta dopo una riflessione "sulla situazione politica interna". E forse c'entrano qualcosa anche le elezioni presidenziali del 2012.

Era ovvio che il piano di ritiro a tappe forzate suscitasse l'opposizione dei Repubblicani. Dal punto di vista del Presidente, tuttavia, dovrebbe essere ben più preoccupante il contrasto con i maschi Alfa dello U.S. Army. Nessuna insubordinazione, com'è ovvio, ma quando si parla di Esercito americano anche i più piccoli mal di pancia hanno effetti difficili da prevedere.

Il super-generale David Petraeus, comandante uscente della coalizione Isaf e nuovo capo della Cia, ha definito il rientro dei soldati "più rapido di quanto consigliato". Ancora più esplicito il capo di Stato maggiore, l'ammiraglio Mike Mullen: "La decisione del Presidente è più aggressiva e comporta più rischi di quanto io fossi pronto ad accettare" e "il pericolo di disperdere i vantaggi acquisiti nell'ultimo anno contro i Talebani aumenta". Anche perché l'annuncio del ritiro americano ha scatenato un effetto domino internazionale, con Francia e Germania che hanno subito colto la palla al balzo per avviare procedure analoghe.

Di fronte allo scenario che si profila, il più entusiasta di tutti è ovviamente Hamid Karzai. Il Presidente afgano non si è lasciato sfuggire l'occasione per sottolineare come la scelta di Obama rappresenti "il segnale che il governo di Kabul sta assumendo il controllo del Paese". In realtà è rimasto lo stesso esecutivo illegittimo e corrotto di sempre. Quanto alle effettive capacità delle forze armate afgane di mantenere la sicurezza, i dubbi del Pentagono sembrano più che fondati, tanto che nessuno al mondo ha avuto il coraggio di contraddire su quest’aspetto i generali americani. Ma il punto è che ormai Washington deve fare cassa e abdicare al suo ruolo di cane da guardia globale. Cosa comporterà questo per l'Afghanistan lo capiremo solo fra 3-4 anni, quando il sipario a stelle e strisce calerà definitivamente sul Paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

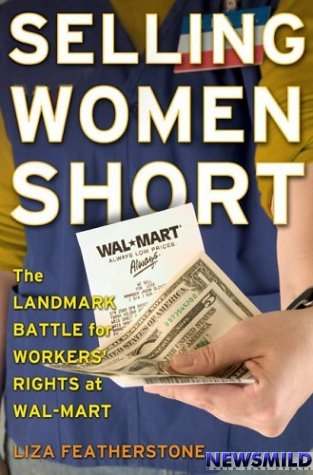

Con l’ennesima sentenza favorevole ai grandi interessi economici del paese, lunedì scorso la Corte Suprema degli Stati Uniti ha inflitto un colpo mortale ad uno dei pochi strumenti rimasti ai cittadini per contrastare lo strapotere e gli abusi delle corporation. Il supremo tribunale americano ha infatti rigettato una class-action intentata da un milione e mezzo di ex dipendenti del gigante della distribuzione Walmart, accusato di aver sistematicamente messo in atto pratiche discriminatorie nei confronti delle proprie “associate” di sesso femminile.

La gigantesca causa collettiva contro una delle maggiori corporation del pianeta era stata avviata nel 2000. Secondo l’accusa, la specifica politica aziendale promossa dai vertici di Walmart, assieme al comportamento nei singoli mega-negozi dei manager locali, aveva permesso a questi ultimi di prendere decisioni discriminatorie in merito a retribuzioni e promozioni, largamente a favore dei dipendenti maschi.

A conferma di ciò, tra l’altro, ci sarebbe una statistica ricordata da Ruth Baden Ginsburg, uno dei quattro giudici della Corte Suprema che ha votato contro la maggioranza. Nei 3.400 negozi americani di Walmart, cioè, le donne occupano appena il 33 per cento delle posizioni dirigenziali pur rappresentando circa il 70 per cento dei dipendenti con paga oraria.

Il verdetto è stato emesso grazie ad una maggioranza risicata - 5 a 4 - con il voto dei singoli giudici che ha ricalcato la divisione ideologica che caratterizza l’attuale Corte Suprema. Contro la class-action si sono espressi i giudici conservatori, Antonin Scalia, Clarence Thomas, Samuel Alito, Anthony Kennedy e il presidente della Corte, John Roberts; a favore delle dipendenti di Walmart hanno votato invece i più moderati Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan e, appunto, il giudice Ginsburg. All’unanimità, invece, i nove giudici avevano respinto la richiesta di ottenere l’eventuale rimborso per il mancato adeguamento degli stipendi a causa delle discriminazioni di genere.

La Corte Suprema non ha in realtà espresso un giudizio di merito sulle effettive discriminazioni messe in atto da Walmart. Bensì, la sentenza ha negato alle ex dipendenti il diritto di unirsi in un’unica class-action per chiedere a un tribunale di decidere se siano state vittime o meno di pratiche discriminatorie. Nel 2009 una Corte d’Appello federale aveva dato il via libera alla class-action, decisione contro cui i legali di Walmart hanno fatto ricorso al tribunale costituzionale americano.

L’opinione di maggioranza è stata scritta da Antonin Scalia, uno dei giudici più a destra della Corte e fermo sostenitore dei diritti delle corporation. A suo dire, anche solo per garantire alla class-action di procedere, le accusatrici dovevano dimostrare che nei negozi Walmart esisteva una deliberata politica discriminatoria adottata dalla compagnia e che tale politica era imposta ad ogni singolo dirigente locale. Un obiettivo iniziale arduo alla luce delle dimensioni e della complessità di Walmart. I circa 1,5 milioni di casi, inoltre, non sono apparsi sufficientemente simili tra loro per giustificare una class-action.

La class-action consente a un gruppo di persone (“classe”) danneggiate dalle azioni di una corporation, di unire i propri singoli casi in un unico procedimento. Il precedente fissato lunedì dalla sentenza della Corte Suprema nel caso “Wal-Mart Stores contro Dukes”, renderà estremamente complicato nel futuro intentare una class-action contro una grande azienda negli Stati Uniti.

La class-action consente a un gruppo di persone (“classe”) danneggiate dalle azioni di una corporation, di unire i propri singoli casi in un unico procedimento. Il precedente fissato lunedì dalla sentenza della Corte Suprema nel caso “Wal-Mart Stores contro Dukes”, renderà estremamente complicato nel futuro intentare una class-action contro una grande azienda negli Stati Uniti.

In particolare, la Corte ha stabilito che i giudici dei tribunali americani chiamati a decidere sulla legittimità di una class-action dovranno d’ora in poi considerare preliminarmente il merito delle accuse per verificare che sussistano le condizioni anche solo per avviare una causa collettiva.

A nulla sono serviti per convincere i cinque giudici conservatori le testimonianze portate dall’accusa di numerose ex dipendenti di Walmart che hanno raccontato episodi di ordinaria discriminazione. Per Antonin Scalia queste testimonianze hanno rappresentato soltanto aneddoti isolati, del tutto insignificanti in una class-action di questa portata.

La Corte ha anche scartato lo studio sull’ambiente manageriale nei negozi di Walmart del sociologo William Bielby, il quale aveva messo in luce la condizioni più favorevoli per i dipendenti di sesso maschile. A giudizio della maggioranza della Corte, il gap tra uomini e donne nelle retribuzioni e negli avanzamenti di carriera potrebbe essere spiegato da altri fattori, come ad esempio la carenza di donne sufficientemente qualificate in una specifica realtà locale.

Di fronte ad una delle sentenze più benevole al business a stelle e strisce da parte della Corte Suprema guidata da John Roberts - a sua volta una delle corti più favorevoli agli interessi del capitale privato nella storia americana - alle vittime delle discriminazioni di Walmart non resta che presentare denunce singole o a gruppi più ristretti. Una prospettiva solo teorica in realtà, visto che la maggior parte di esse rinuncerà a procedere contro il colosso di Bentonville, Arkansas. Dopo un decennio di contese legali che non hanno portato a nulla, è improbabile che in molte vorranno accollarsi le spese per sfidare una potente corporation che può permettersi decine di costosi avvocati.

Walmart opera ormai in 15 paesi nei quali gestisce quasi 9 mila negozi. Solo negli USA occupa qualcosa come 1,5 milioni di persone, mentre nel 2010 i suoi profitti hanno toccato i 12,7 miliardi di dollari.

Walmart opera ormai in 15 paesi nei quali gestisce quasi 9 mila negozi. Solo negli USA occupa qualcosa come 1,5 milioni di persone, mentre nel 2010 i suoi profitti hanno toccato i 12,7 miliardi di dollari.

Il successo economico di Walmart è dovuto in gran parte ad una politica tesa a comprimere le retribuzioni di quelli che ipocriticamente vengono definiti “associati”. Da anni Walmart è al centro di aspre polemiche a causa delle pratiche autoritarie e anti-sindacali normalmente adottate.

Il verdetto della Corte Suprema, che restringe in maniera drastica la percorribilità della class-action, è stato accolto comprensibilmente in maniera trionfale dal business americano. Uno degli avvocati che ha discusso il caso per il team legale assoldato dalla Camera di Commercio ha riconosciuto che la sentenza “rappresenta senza dubbio la decisione più importante da più di un decennio a questa parte sulle class-action”.

Di parere opposto sono state ovviamente le reazioni dell’accusa e delle associazioni a difesa dei diritti dei cittadini. A cogliere la portata storica della decisione della Corte è stato uno dei legali delle ex dipendenti Walmart, Joseph Sellers, il quale ha fatto notare come i cinque giudici di maggioranza abbiano “ribaltato 40 anni di giurisprudenza”, che in passato ha permesso a casi collettivi di procedere contro pratiche aziendali comuni messe in atto dalle corporation pur con effetti differenti sui singoli lavoratori coinvolti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Il primato era già loro, ora festeggiano il compleanno. Nei giorni scorsi il Belgio senza governo ha compiuto un anno di vita. Un record assoluto in tempo di pace, che ha consentito al Paese di conquistarsi un posto nell'almanacco della Guinness. Addirittura surclassati gli iracheni, i precedenti detentori del titolo, che dopo l'invasione americana ci avevano messo solo 249 giorni a formare un nuovo esecutivo. Dilettanti.

A ben vedere, quello che sta accadendo a Bruxelles e dintorni sembra basato su una sceneggiatura di Franz Kafka. Tutto è cominciato il 14 giugno 2010, data delle ultime consultazioni politiche. Nelle Fiandre, a nord, vinsero con il 27,8% dei voti i separatisti-nazionalisti della Nuova Alleanza Fiamminga (N-Va), guidati da Bart De Wever.

Tutt'altra storia nel sud vallone e francofono, dove a spuntarla con il 37,6% furono i socialisti dell'italico Elio Di Rupo. Da allora si susseguono negoziati sempre più esasperanti per tentare di mettere in piedi un governo qualsiasi. Niente da fare. Fino ad oggi, solo fumate nere.

L'assurdità sta nel fatto che già un anno fa si era trattato di elezioni anticipate. L'obiettivo, quanto mai paradossale con il senno di poi, era di garantire stabilità a un Paese che aveva visto avvicendarsi tre diversi premier in soli quattro anni. E invece siamo ancora allo stesso punto. Più di dodici mesi con le mani nei capelli.

Durante questo lungo purgatorio, a tenere in mano le redini del Belgio è stato il povero primo ministro uscente, il cristiano-democratico fiammingo Yves Leterme, costretto a rimanere attaccato con le unghie a quella stessa poltrona da cui aveva cercato di scappare. Si era dimesso a soli cinque mesi dall'inizio del suo mandato, dopo una frattura fra i partiti fiamminghi e valloni sulla definizione della circoscrizione elettorale di Bruxelles. Naturalmente, non essendo legittimato dal voto popolare ma solo dall'imbarazzante stallo causato dai suoi colleghi, oggi Leterme non svolge le funzioni di un vero premier, limitandosi all'ordinaria amministrazione.

E in verità non se la cava affatto male: non solo è stato senza problemi presidente di turno dell'Unione europea per sei mesi, ma si è anche assunto la responsabilità di decisioni dal peso specifico rilevante. Ad esempio, la partecipazione attiva alla missione militare in Libia affianco della Nato. Per non parlare dell'economia, che negli ultimi mesi ha fatto segnare dei tassi di crescita sorprendentemente alti (nonostante il deficit sia il terzo più alto di tutta l'Ue, pari al 100% del Pil).

E in verità non se la cava affatto male: non solo è stato senza problemi presidente di turno dell'Unione europea per sei mesi, ma si è anche assunto la responsabilità di decisioni dal peso specifico rilevante. Ad esempio, la partecipazione attiva alla missione militare in Libia affianco della Nato. Per non parlare dell'economia, che negli ultimi mesi ha fatto segnare dei tassi di crescita sorprendentemente alti (nonostante il deficit sia il terzo più alto di tutta l'Ue, pari al 100% del Pil).

Ma ormai Leterme non ne può più: "Sono costretto a governare il Paese - ha detto sconsolato - mentre gli altri si riposano sugli allori. Questo non è il normale corso delle cose". Secondo lui, invece di puntare al pragmatismo per salvare la faccia, i partiti si lasciano guidare dai sondaggi. Così facendo, il compromesso si allontana sempre di più.

A risolvere la situazione potrebbe essere Di Rupo, che a fine maggio ha ricevuto per la seconda volta un mandato esplorativo da re Alberto II. In teoria, dovrebbe formare un nuovo esecutivo entro fine mese (e se ci riuscisse diventerebbe il primo presidente vallone negli ultimi trent'anni). Certo, i precedenti non incoraggiano: già sette mandati esplorativi, affidati di volta in volta al politico meno improponibile, si sono risolti in altrettanti buchi nell'acqua. A complicare ulteriormente le cose ci si sono messi anche i problemi di salute del socialista, che si è dovuto operare alle corde vocali. Secondo alcuni gli avrebbero fatto male le troppe parole al vento.

Intanto il Belgio è sempre più spaccato a metà, non solo dal punto di vista linguistico. I fiamminghi separatisti delle Fiandre (il 60% della popolazione) guardano con disprezzo al sud vallone e francofono, molto più arretrato e quindi considerato alla stregua di una zavorra, un ostacolo sulla strada dello sviluppo. Se dal nord premono per ottenere una maggiore autonomia federale, i meridionali si oppongono, terrorizzati all'idea che questo sia il primo passo verso la definitiva secessione del Paese. Insomma, il salotto buono dell'Unione europea è un Paese diviso.

Difficile prevedere come si risolverà la crisi. Secondo diverse testate di lingua francese, la prospettiva più probabile è quella di nuove elezioni all'inizio dell'autunno. Il problema è che, secondo i sondaggi, dalle urne uscirebbe un risultato pressoché identico a quello ottenuto nella primavera 2010. E la giostra belga ricomincerebbe a girare.