- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Come se l’Unione europea non avesse abbastanza problemi, dieci anni dopo l’entrata in vigore degli accordi di Schengen la Danimarca reintroduce controlli permanenti alle frontiere con Germania e Svezia, mettendo ulteriormente in discussione un’Europa che, nonostante i buoni propositi di tutti, di acqua ne fa già tanta. Il dado, a quanto pare, è tratto: perché Bruxelles, spaventata dal rischio di un’influenza negativa sugli altri Paesi membri, valuta la possibilità di citare il Governo danese in giudizio di fronte alla Corte Costituzionale Europea con l’accusa di violazione del trattato di Schengen.

A reclamare la misura di protezione di frontiera a Copenaghen è stato il Partito Popolare Danese (DF), la forza conservatrice- populista che ha venduto da tempo la propria fedeltà al primo ministro liberale Lars Lokke Rasmussen (V) in cambio di una politica anti-immigrazione più decisa. Ora siamo alla resa dei conti: Rassmussen ha bisogno dell’appoggio dei Popolari per l'approvazione del piano economico del 2020 e, per ottenerlo, non ha esitato a sacrificare la propria credibilità di fronte all’Eurozona e al mondo.

La decisione di Copenaghen ha suscitato il disappunto della maggior parte dei politici europei, tra cui anche quello dei governi notoriamente più conservatori, ma non solo. A quanto pare, la reintroduzione delle frontiere controllate potrebbe implicare gravi conseguenze anche a livello giuridico. L’attuale presidente della commissione europea José Manuel Barroso ha minacciato di portare il Governo danese di fronte alle Corte Costituzionale Europea con l’accusa di violazione di contratto: Barroso fa riferimento a una possibile infrazione della convenzione di Schengen, cui la Danimarca ha aderito nel 2001.

Perché, in effetti, l’abbattimento dei controlli doganali e di documenti alle frontiere è parte integrante del trattato di Schengen, firmato nell’ormai lontano 1985 e valido oggi per ben 28 Paesi tra membri della zona euro e Stati terzi, e metterlo in discussione non è diritto di nessuno Stato firmatario. La reintroduzione dei controlli di frontiera, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello, è incompatibile con le basi teoriche e legali dell’affidabilità dell’Eurogruppo.

Perché, in effetti, l’abbattimento dei controlli doganali e di documenti alle frontiere è parte integrante del trattato di Schengen, firmato nell’ormai lontano 1985 e valido oggi per ben 28 Paesi tra membri della zona euro e Stati terzi, e metterlo in discussione non è diritto di nessuno Stato firmatario. La reintroduzione dei controlli di frontiera, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello, è incompatibile con le basi teoriche e legali dell’affidabilità dell’Eurogruppo.

Senza dimenticare che il provvedimento anti-immigrazione potrebbe comportare anche conseguenze economiche: la Danimarca rischia di mettere in discussione anche la libera circolazione dei beni e Barroso farà esaminare alla Corte anche questo successivo punto. L’unica sicurezza, per il momento, è la ferita che Copenaghen ha inferto all’Unione europea e alla sua ragione d’essere.

Eppure, nonostante le minacce di Barroso, il Governo danese continua a considerare la riorganizzazione dei propri confini assolutamente legittima. Copenaghen ha giustificato la mossa sulla base di un presunto aumento della criminalità gestita dagli immigrati provenienti dall’Europa dell’Est. I controlli saranno semplicemente mirati a individuare criminali e profughi irregolari, hanno spiegato i Popolari, precisando inoltre anche che la Danimarca non ha intenzione di lasciare lo spazio Schengen.

Ai confini tra Danimarca, Germania e Svezia saranno posti dei sistemi di controllo elettronico e apparecchi per l’identificazione delle targhe automobilistiche, hanno spiegato a Copenaghen. A questo proposito il Governo è pronto a stanziare 150 milioni di corone danesi, circa 20 milioni di euro. Oltre a costituire dei punti di controllo permanenti, una sorta di polizia di confine che possa ispezionare occasionalmente il traffico in entrata, Copenaghen ha stabilito di rinforzare le squadre mobili sui convogli ferroviari internazionali. Per queste altre misure, Rasmussen spenderà ulteriori 120 milioni di corone.

Ai confini tra Danimarca, Germania e Svezia saranno posti dei sistemi di controllo elettronico e apparecchi per l’identificazione delle targhe automobilistiche, hanno spiegato a Copenaghen. A questo proposito il Governo è pronto a stanziare 150 milioni di corone danesi, circa 20 milioni di euro. Oltre a costituire dei punti di controllo permanenti, una sorta di polizia di confine che possa ispezionare occasionalmente il traffico in entrata, Copenaghen ha stabilito di rinforzare le squadre mobili sui convogli ferroviari internazionali. Per queste altre misure, Rasmussen spenderà ulteriori 120 milioni di corone.

Le tappe della corsa all’isolamento della Danimarca sembrano già scritte, quindi, e la preoccupazione del Parlamento europeo è grande. La scelta anti-immigrazione di Copenaghen potrebbe offrire una scusa valida a quei Governi EU che cercano scappatoie per risolvere il problema dell’immigrazione in modo facile ed estremo, dando il via a una reazione a catena che rischierebbe di mettere in gioco l’Unione europea stessa.

Con una densità di 129 abitanti per chilometro quadrato e un Prodotto interno lordo (Pil) individuale di quasi 60mila dollari nel 2009, la Danimarca conta fra i Paesi più ricchi dell’intero spazio Schengen. Basti pensare che, in Italia, per ogni chilometro quadrato vivono 200 persone e il Pil è poco più della metà rispetto a quello dello Stato nordico. Come devono comportarsi, dunque, quei Paesi di confine europeo, tra cui Italia e Spagna, che hanno problemi più gravi sebbene non irrisolvibili?

La situazione danese mostra inoltre il pericolo concreto che rappresentano i partiti populisti e di estrema destra in Europa: fomentano la paura dei cittadini nei confronti degli immigrati attraverso i media, sfruttano l’angoscia che creano per farli votare la loro politica di protezione, arrivano a Governi e Parlamenti e si rendono indispensabili alle forze in carica, a volte senza avere quote di rilievo. E una maggioranza in Parlamento, a quanto pare, a volte può valere più di tutto il sogno europeo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Lo stallo dei colloqui di pace impedirebbe all’Autorità palestinese di fermare una nuova intifada: ne è convinto Abbas Zaki, membro del Comitato centrale di Fatah che nei giorni scorsi, ai microfoni della radio dell’esercito israeliano, aveva parlato delle manifestazioni di protesta che avrebbero infiammato la Cisgiordania in occasione della commemorazione del 63° anniversario della Nakba. E come previsto, il giorno del “disastro” è stato segnato da scontri e tensioni, con 20 morti e centinaia di feriti.

Un giovane palestinese è stato ucciso e 82 feriti nel nord della Striscia di Gaza, mentre insieme ad un migliaio di dimostranti cercava di forzare l’ingresso al valico di Erez; 10 (14 secondo fonti palestinesi) i cadaveri consegnati dalle autorità israeliane alla Croce Rossa Internazionale, manifestanti provenienti dalla Siria che avevano sconfinato dopo aver abbattuto, al grido di «vogliamo indietro la nostra terra», un tratto della linea di demarcazione nei pressi di Majdel Shams, principale città drusa delle alture del Golan; 9 morti e 12 feriti registrati anche al confine con il Libano, nei pressi del villaggio di Mafoun al Ras, dove le forze di sicurezza libanesi sono intervenute per cercare di placare i dimostranti. Incidenti segnalati anche ai valichi con la Cisgiordania e in Alta Galilea, dove la polizia israeliana ha chiuso gli accessi al villaggio di Avivim: a Kalandya i palestinesi feriti in modo grave sarebbero mentre altri 120 sarebbero stati costretti a ricorre alle cure mediche a causa dei gas lacrimogeni.

Violenze anche in vari punti di del settore orientale di Gerusalemme, dove sabato era morto un adolescente colpito al ventre da un proiettile, mentre a Tel Aviv un camion guidato da un arabo-israeliano ha urtato una serie di auto e si è infine scontrato contro un bus causando la morte di un cittadino ebreo e diversi feriti. Nel corso dell’intervista Zaki si era anche soffermato sulla mediazione egiziana per un possibile scambio di prigionieri tra Fatah ed Hamas, una trattativa che includerebbe i rispettivi detenuti politici, ma che potrebbe estendersi anche il rilascio di Gilad Shalit, il soldato israeliano catturato il 25 giugno 2006 da un commando palestinese a Kerem Shalom, località del Negev non lontana dal confine meridionale con la Striscia di Gaza.

Dopo che qualche settimana fa Hamas aveva reso noto che la sorte dell’ostaggio non sarebbe mai dipesa dalle decisioni prese dallo Stato ebraico, ora il rilascio di Shalit sembra più vicino; l’Egitto starebbe infatti facendo pressioni affinché la dirigenza del Movimento di resistenza islamico accetti un piano che prevede la liberazione dell’ostaggio in cambio di altri prigionieri, una proposta che in passato si era fermata alle sole dichiarazioni di intenti ma che questa volta potrebbe trovare il favore delle parti.

Dopo che qualche settimana fa Hamas aveva reso noto che la sorte dell’ostaggio non sarebbe mai dipesa dalle decisioni prese dallo Stato ebraico, ora il rilascio di Shalit sembra più vicino; l’Egitto starebbe infatti facendo pressioni affinché la dirigenza del Movimento di resistenza islamico accetti un piano che prevede la liberazione dell’ostaggio in cambio di altri prigionieri, una proposta che in passato si era fermata alle sole dichiarazioni di intenti ma che questa volta potrebbe trovare il favore delle parti.

Fortemente criticato dall’opinione pubblica israeliana per la scarsa convinzione con la quale è stata portata avanti la trattativa per il rilascio del sodato Shalit e per la scarsa disponibilità al dialogo manifestata dal suo governo, Netanyahu ha ora bisogno di dimostrare all’alleato americano che è ancora pronto a credere nella pace e che un tavolo di trattative con i rappresentanti del governo di Gaza è possibile; d’altro canto, il ritorno a casa di un centinaio di prigionieri premierebbe anche Hamas che potrebbero guadagnare legittimità di fronte all’opinione pubblica ed ottenere maggiori consensi elettorali.

Prima di affrontare il caso Shalit il Movimento di resistenza islamico deve però risolvere un’altra questione: lo scambio di prigionieri con Fatah, uno degli aspetti interni più delicati della recente riconciliazione palestinese. Per ora le parti affermavano di detenere solo criminali che hanno violato la legge, ma sembra che le delegazioni stiano già lavorando per la liberazione dei prigionieri politici detenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza: un numero imprecisato di attivisti e simpatizzanti di Hamas, incarcerati nella prigione di Juneid, a Nablus, dove per altro sarebbero detenuti anche alcuni militanti del Jihad, e una decina di attivisti di Fatah, trattenuti nelle celle di Gaza city.

C’è poi la questione riguardante la formazione del nuovo governo di unità nazionale. Per Nabil Shaath, membro del comitato centrale di Fatah, la nomina del capo del gabinetto e dei ministri dovrebbe avvenire entro qualche giorno: «Appena il governo sarà operativo, il comitato di sorveglianza araba guidato dall'Egitto si recherà a Gaza dove aprirà probabilmente un ufficio. Da lì inizierà il piano di riunificazione e verranno realizzate le commissioni previste dall’accordo del Cairo, tutte per consenso: quelle sulla sicurezza, la riconciliazione, l’unificazione amministrativa e le elezioni».

A guidare l’Esecutivo, composto principalmente da personalità indipendenti dovrebbe essere chiamato l’attuale primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Salam Fayyad, ma se il candidato non dovesse essere gradito ad entrambe le parti si dovrebbe passare al vaglio di una serie di nomi che a livello internazionale godano della stessa fiducia e della stessa credibilità di cui gode Fayyad.

A guidare l’Esecutivo, composto principalmente da personalità indipendenti dovrebbe essere chiamato l’attuale primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Salam Fayyad, ma se il candidato non dovesse essere gradito ad entrambe le parti si dovrebbe passare al vaglio di una serie di nomi che a livello internazionale godano della stessa fiducia e della stessa credibilità di cui gode Fayyad.

Nei rapporti con Israele il primo punto che il nuovo governo palestinese dovrà affrontare riguarda la questione degli insediamenti. In occasione della Giornata dell’Indipendenza il capo dello Stato israeliano, Shimon Peres, ha ammesso che «in ogni futuro accordo politico Israele sarà obbligato a smantellare gli insediamenti. Ci sono due possibilità: la prima, che i coloni tornino a casa di propria volontà, con degli indennizzi; la seconda, che noi edifichiamo (in Cisgiordania) tre aree centrali, tre zone d’insediamento, concordando uno scambio di terreni con i palestinesi». Secondo Peres le divergenze riguarderebbero un’estensione territoriale che varia dall’1,5% al 7% della Cisgiordania e per trovare un accordo sarebbero necessari negoziati segreti; negoziati che per ora nessuno sembra disposto ad avviare.

Alla fine del 2009 in Cisgiordania si contavano più di 121 insediamenti, per una popolazione totale di oltre 280 mila abitanti; a questi si aggiungevano altri 102 avamposti che ufficialmente lo Stato ebraico non riconosce. Cinque le zone a più alta concentrazione: Modiin Illit, 42.000 abitanti, città fondata nel 1996 ai piedi delle montagne della Giudea, a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, sul confine con la Cisgiordania, a pochi chilometri da Ramallah; Betar Illit, 35.000 abitanti, insediamento israeliano istituito nel 1985 a ovest di Gush Etzion, nel nord della Giudea, 10 chilometri a sud di Gerusalemme; Maale Adumim, 34.000 abitanti, costruito nel 1975 ai bordi del deserto di Giuda, ad est di Gerusalemme, a circa tre chilometri dalla Linea Verde; Gush Etzion, 22.000 abitanti, gruppo di insediamenti ricostruiti dopo la guerra dei Sei giorni a sud di Gerusalemme, sulla parte settentrionale del monte Hebron, nel sud della Giudea; Ariel, 17.0000 abitanti, fondato nel 1978 a nord di Gerusalemme ed ora a circa 12 chilometri dal muro di separazione. A questi si aggiungono altre decine di località minori, kibbutzim e moshavim costruiti, oltre ai sobborghi urbani e ai quartieri residenziali costruiti nella zona est di Gerusalemme.

Nei giorni scorsi il quotidiano Haaretz ha rivelato che tra il 1967 al 1994 le autorità israeliane hanno usato criteri non resi pubblici per annullare lo status di residente in Cisgiordania a circa 140.000 palestinesi. Ad affermarlo è il Centro per la Difesa dei Diritti dell’Individuo che riporta le ammissioni fatte dal consigliere legale dell’ufficio del ministero della Giustizia israeliano responsabile per la Samaria e la Giudea: in quegli anni le autorità militari israeliane avrebbero imposto ai tutti i palestinesi che avessero voluto attraversare il confine giordano di lasciare i loro documenti di identità al valico di Allenby; la procedura sarebbero state interrotta in seguito all’applicazione degli Accordi di Oslo e alla successiva creazione dell’Autorità nazionale palestinese.

Il permesso ottenuto in cambio del documento d’identità era valido tre anni e poteva essere rinnovato solo tre volte, ogni volta per un anno; la carta di identità di coloro che non rientravano nei Territori sei mesi prima della scadenza del permesso veniva immediatamente inviata al Registro della popolazione perché venisse apposto il timbro NLR, sigla con la quale venivano identificati i non più residente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

TEHERAN. Non hanno perso tempo. Tutto è iniziato con un un flash d’agenzia secondo il quale Iran e il Pakistan s’impegnano a combattere il terrorismo nella Regione. Ad affermarlo è stato Ali Larijani, presidente del Majlis, il Parlamento iraniano, al termine dell’incontro col collega pachistano Farooq Naik. Entrambi hanno sollecitato una più stretta cooperazione tra gli apparati di sicurezza dei due Paesi, come ha riferito appunto l’agenzia IRNA. Una dichiarazione che rientrerebbe nelle consuetudini delle relazioni dei due Paesi amici, ma che si colora di significato perché diffusa pochi giorni (2 maggio) dopo l’eliminazione di Osama bin Laden.

E così la visita a Teheran del presidente del Senato pakistano Naik che si annunciava di routine è diventata, come ha riferito lo scarno comunicato dell’agenzia IRNA, l’occasione per un approfondito esame sulle “ questioni di interesse comune e sugli ultimi eventi nella Regione”. Infatti, il presidente Farooq Naik é stato ricevuto dal presidente Mahmoud Ahmadinejad, dal ministro degli Esteri, Ali Akbar Salehi, e dal segretario del supremo Consiglio per la sicurezza nazionale Saeed Jalili.

Di certo, Naik avrà loro ribadito che l’assalto senza preavviso del commando americano venuto dall’Afghanistan è stato inteso dal suo Paese come una violazione vera, simile se non paragonabile a un’invasione di terra, e comunque ad un affronto. Si tenga a mente che il capo di stato maggiore, generale Ashfaq Kayani, il vero uomo forte del Pakistan, si era affrettato a dichiarare all’indomani del blitz che “ogni altra azione di questo genere” comporterebbe una revisione della collaborazione con gli Stati Uniti. Una minaccia che certamente non dispiace ai loro vicini persiani.

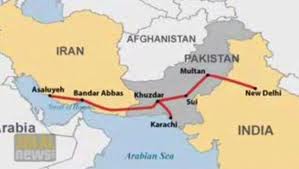

Dopotutto il rapporto di amicizia che lega l’Iran al Pakistan si salda su un’ansia condivisa: il considerare i talebani e l’influenza statunitense i due maggiori pericoli per la stabilità regionale. E quindi c’è un impegno che accomuna i due Paesi: evitare a tutti i costi che gli Stati Uniti controllino le esportazioni di energia in Asia centrale. E’ infatti l’Iran (non altri gruppi di interessi) che finanzia la costruzione di una ferrovia e di un gasdotto dal Tùrkmenistan a Meshad, nell’Iran orientale, che permettono al paese centroasiatico di esportare beni e gas in Iran e, dai porti iraniani, all’estero. Anche la diversità religiosa che li distingue è vissuta con serenità perché in nessun paese dell’Asia centrale, e quindi anche in Pakistan, l’Iran degli ayatollah propaganda i precetti della fede sciita o della rivoluzione islamica, così come fa in Medio Oriente. La ragione è semplice: gli ayatollah hanno capito che l’ideologia sciita non sarebbe stata ben accetta nell’Asia centrale di radicata tradizione sunnita.

Dopotutto il rapporto di amicizia che lega l’Iran al Pakistan si salda su un’ansia condivisa: il considerare i talebani e l’influenza statunitense i due maggiori pericoli per la stabilità regionale. E quindi c’è un impegno che accomuna i due Paesi: evitare a tutti i costi che gli Stati Uniti controllino le esportazioni di energia in Asia centrale. E’ infatti l’Iran (non altri gruppi di interessi) che finanzia la costruzione di una ferrovia e di un gasdotto dal Tùrkmenistan a Meshad, nell’Iran orientale, che permettono al paese centroasiatico di esportare beni e gas in Iran e, dai porti iraniani, all’estero. Anche la diversità religiosa che li distingue è vissuta con serenità perché in nessun paese dell’Asia centrale, e quindi anche in Pakistan, l’Iran degli ayatollah propaganda i precetti della fede sciita o della rivoluzione islamica, così come fa in Medio Oriente. La ragione è semplice: gli ayatollah hanno capito che l’ideologia sciita non sarebbe stata ben accetta nell’Asia centrale di radicata tradizione sunnita.

Cosìcché, è meglio stringere relazioni tra Stato e Stato e saldarle con contratti commerciali cementati dalla riconoscenza, perché l’Iran è stato il maggior fornitore di armamenti dell’alleanza antitalebana e la sua caparbia volontà di tener testa ai talebani ne ha incrementato la stima nella Regione. In realtà l’Iran ha un altro importante obiettivo strategico, che collima con quello della Russia: bloccare la crescita del radicalismo islamico sunnita, sia che si manifesti nei talebani in Afghanistan, sia negli estremisti sunniti in Pakistan e sia negli integralisti del Movimento islamico dell'Uzbekistan (MIU) e del partito extranazionale Tahrir che, muovendosi lungo le tortuose frontiere tra Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan, per anni ha messo in scacco l'esercito uzbeco, il più potente della Regione.

E’ anche l’intelligente vocazione delle tonache al business che ha rassicurato le compagnie europee e le asiatiche, le quali hanno aperto le loro sedi a Teheran con l’intenzione non soltanto di investire nei giacimenti di petrolio e di gas iraniani, ma anche di riconsiderare le opzioni per le vie di esportazione dall’Asia centrale. Infatti, l’Iran è riuscito da qualche lustro a questa parte a organizzare gli scambi di petrolio: quello centro asiatico raggiunge i porti iraniani sul Mar Caspio per essere usato dall’industria del Paese e, in cambio, l’Iran cede agli Stati centro asiatici il petrolio iraniano situato presso i porti del Golfo da vendere sul mercato internazionale.

Il sodalizio funziona. Gli ayatollah riescono a tener testa con più vigore al confronto, come quando gli Stati Uniti gli hanno bloccato i tentativi dì costruire pipeline in Asia centrale e l’Iran ha risposto tenendo fuori dalla regione le compagnie statunitensi, o come quando ha bloccato il progetto di gasdotto dal Turkmenistan al Pakistan, della compagnia statunitense Unocal.

Infine, gli ayatollah sanno bene che a differenza del proprio Paese, un monolito sciita, o dell’Arabia Saudita, integralmente wahabita, il Pakistan mescola così tante versioni e sette sunnite da non poter essere preda di un unico movimento fondamentalista. E’ vero che i poveri, incapaci di accedere a una giustizia corrotta e inefficiente, devono ricorrere alla sharia, cioè alla giustizia amministrata da capi locali secondo il Corano, ma l’Islam non offre un’alternativa statuale credibile, come appunto avviene nel vicino Iran, dove i pragmatici ayatollah si sono rivelati, da sempre, maestri come pochi altri nel conciliare “il diavolo con l’acqua santa”.

Infine, gli ayatollah sanno bene che a differenza del proprio Paese, un monolito sciita, o dell’Arabia Saudita, integralmente wahabita, il Pakistan mescola così tante versioni e sette sunnite da non poter essere preda di un unico movimento fondamentalista. E’ vero che i poveri, incapaci di accedere a una giustizia corrotta e inefficiente, devono ricorrere alla sharia, cioè alla giustizia amministrata da capi locali secondo il Corano, ma l’Islam non offre un’alternativa statuale credibile, come appunto avviene nel vicino Iran, dove i pragmatici ayatollah si sono rivelati, da sempre, maestri come pochi altri nel conciliare “il diavolo con l’acqua santa”.

Essi si sono mantenuti sempre cauti anche quando c’erano pretesti più che validi per rompere le relazioni col Pakistan, come quando l’Iran pareva determinato a bloccare, come detto, la crescita del radicalismo islamico sunnita in Pakistan. Inoltre, l’Iran più volte ha dato prova di essere determinato rispondendo con forza ai frequenti massacri degli scìiti in Pakistan da parte dei gruppi estremisti sunniti e in Afghanistan da parte dei talebani, condannando il Pakistan e, in alcuni momenti, chiudendo i confini con l’Afghanistan talebano.

Tuttavia gli ayatollah ha sempre cercato un’intesa piuttosto che inasprire il conflitto. Non ci vuol molto a capire il perché. Il Pakistan è un paese enorme, con 180 milioni di abitanti, il doppio dell’Iran, sei volte l’Afghanistan, due terzi dell’intera nazione araba. Poi, il Pakistan è una potenza nucleare e l’Iran non lo è. Inoltre il Pakistan, come osserva il professor Anatol Lieven, che insegna relazioni internazionali e studi del terrorismo al King’s College di Londra e autore di “Pakistan: A Hard Country”, nelle librerie londinesi da qualche settimana. (http://www.guardian.co.uk/books/2011/may/01/pakistan-hard-country-anatol-lieven-book-review?INTCMP=SRCH) «ha seminato (grazie allo scienziato canaglia Abdul Qadeer Khan) tecnologia nucleare dalla Corea del Nord alla Libia; ha incubato, tollerato e, qualcuno sospetta, incoraggiato numerosi attentati che hanno colpito l’Occidente e l’India, come i massacri negli alberghi di Mumbai del 2008; ha nelle forze armate l’unica struttura efficiente dello Stato, sicché il capo di stato maggiore, generale Ashfaq Kayani, una sfinge imperscrutabile, è il vero uomo forte del Paese, che fa politica interna ed estera tramite l’Isi, i servizi segreti; è strategicamente collocato fra Cina, India e Iran, a volte vaso di coccio tra vasi di ferro, più spesso ferita infetta (basta pensare al Kashmir) che contagia i vicini, e in gran parte condivide l’etnia pashtun con il contiguo Afghanistan».

Si tenga a mente poi che da quando è crollata l’Unione Sovietica, la politica estera americana si è votata a studiare gli interventi più idonei per poter controllare direttamente i flussi delle risorse strategiche presenti nell’ Asia Centrale e Meridionale. L’attenzione posta ai giacimenti di petrolio e gas situati in Azerbaigian, Georgia e Turchia, nelle repubbliche ex-sovietiche dell’Asia Centrale e l’instaurazione di regimi alleati in Afghanistan e in Iraq rientrano nelle strategie con le quali gli Stati Uniti cercano di controllare le principali fonti di energia a livello planetario, (http://www.altrenotizie.org/cultura/3988-la-seconda-rivoluzione-americana.html), senza tralasciare le aree a cui la Cina e l’India guardano con crescente interesse poiché da esse dipende la loro ascesa economica.

Si tenga a mente poi che da quando è crollata l’Unione Sovietica, la politica estera americana si è votata a studiare gli interventi più idonei per poter controllare direttamente i flussi delle risorse strategiche presenti nell’ Asia Centrale e Meridionale. L’attenzione posta ai giacimenti di petrolio e gas situati in Azerbaigian, Georgia e Turchia, nelle repubbliche ex-sovietiche dell’Asia Centrale e l’instaurazione di regimi alleati in Afghanistan e in Iraq rientrano nelle strategie con le quali gli Stati Uniti cercano di controllare le principali fonti di energia a livello planetario, (http://www.altrenotizie.org/cultura/3988-la-seconda-rivoluzione-americana.html), senza tralasciare le aree a cui la Cina e l’India guardano con crescente interesse poiché da esse dipende la loro ascesa economica.

In questo scenario l’Iran rappresenta un serio ostacolo per gli interessi statunitensi nella Regione e pertanto la rinsaldata amicizia col Pakistan è vista con crescente preoccupazione. Anche perché c’è pure la Gazprom russa che è fortemente interessata ad investire nella realizzazione del gasdotto IPI (Iran, Pakistan, India), denominato anche “gasdotto della pace”, nell’ottica di una possibile distensione dei rapporti tra Delhi e Islamabad, grazie alla condivisione del gas iraniano.

La stessa compagnia russa è impegnata nello sviluppo dei giacimenti di South Pars nel Golfo Persico e in ripetute occasioni ha invocato che all’interno del progetto IPI venga inclusa anche la Cina al fine di legare economicamente, energeticamente e commercialmente Russia, Cina, India, Pakistan e Iran.

Sicché il timore degli Stati Uniti di perdere la leadership mondiale (http://www.altrenotizie.org/societa/3956-noi-strascinati-dagli-americani.html) è stato la molla che li ha indotti al blitz di Abbottabad, durante il quale è stato eliminato Osama bin Laden che era praticamente ospite dell’accademia militare pakistana. Malauguratamente essi hanno sottovalutato, o forse - peggio ancora - non hanno tenuto affatto in conto, la plateale violazione della sovranità pakistana che l’attuazione del blitz avrebbe comportato.

Pertanto, la risposta ferma del generale Ashfaq Kayani, va ben oltre le parole pronunciate se si tiene in mente lo scenario che le circondano. Siccome la strada s’annuncia lunga e tortuosa, c’è soltanto da augurarsi che gi Stati Uniti non decidano di segarla - perdendo ( ancora una volta) ” il loro senno collettivo” - e si lancino in un’invasione di terra del Pakistan. Non è fantapolitica poiché da come si sta muovendo il presidente Barack Obama non è diverso dal suo predecessore, George Walker Bush. Egli avanza con la stessa scompostezza, con l’identica violenza del ciclone. Non soltanto visto qui, da Teheran.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di mazzetta

di mazzetta

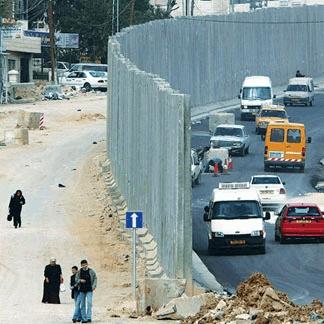

Ha destato scandalo in Israele, anche se relativamente, l'emergere di documenti che hanno dimostrato la tecnica con la quale i governi israeliani hanno spogliato della cittadinanza quasi il 10% della popolazione palestinese, 140.000 solo nella West Bank. Altri 250.000 sono fuggiti volontariamente dal 2000 al 2007 a causa dell'espansione dell'occupazione, dei muri e delle violenze. Che nella West Bank sono le violenze e gli abusi del'occupante sulla popolazione inerme, non certo quelle dei “terroristi”.

Angherie ufficialmente necessarie per la “sicurezza” degli occupanti, ma ora i documenti dimostrano ufficialmente un'altra realtà, nella quale i governi israeliani hanno sempre perseguito e praticato l'espulsione dei palestinesi dai Territori Occupati e Gaza.

Israele ha adottato una politica segreta per la quale i palestinesi che trascorrevano più di tre anni all'estero perdevano lo stato di residente, che nei fatti ha rappresentato la cittadinanza palestinese. Una pratica illegale e assurda, ancora di più visto che non era a conoscenza dei palestinesi e nemmeno dei cittadini e degli ufficiali israeliani, era una procedura riservata, mantenuta occulta per la sua plateale illegittimità. I palestinesi hanno cominciato a conoscerla sulla loro pelle negli anni ed è diventata nota a grandi linee, ma fino a pochi giorni fa non era mai stata ufficializzata o pubblicizzata.

Nessun paese al mondo spoglia i propri cittadini della cittadinanza perché si allontanano dal suolo patrio per lungo tempo. E di sicuro nessuno in Israele si è mai sognato di togliere la cittadinanza a quegli ebrei americani o europei che Israele la vedono qualche volta nell'arco di una vita. L'illegalità, la plateale discriminazione e l'abuso sono poi amplificate dal fatto che Israele e il suo governo non hanno alcuna sovranità sui cittadini di Gaza e della West Bank.

Per il diritto internazionale Israele è ed è sempre stata una potenza occupante e come tale titolare di precisi diritti e doveri nei confronti delle popolazioni occupate ed è chiaro che l'espulsione degli abitanti dalle zone occupate non rientra nei diritti delle potenze occupanti e ancora meno è loro concesso di cancellare la residenza e la cittadinanza delle popolazioni occupate, pratica che corrisponde al termine più noto di “pulizia etnica”.

Solo una piccola parte (il 10%) dei palestinesi cancellati è riuscita a riavere il titolo di residente nei territori dopo immaginabili agonie burocratiche e solo grazie alla personale vicinanza alla dirigenza palestinese. Anche Gerusalemme Est è oggetto di simili politiche, modulate sulla specificità della città e che variano a seconda dell'aria politica che tira. Lì è ancora più difficile conservare la residenza, poiché è stata annessa da Israele e quindi non è soggetta all'Autorità Palestinese, anche se l'annessione non l'ha riconosciuta nessun paese al mondo, Israele la considera territorio israeliano abitato da residenti privi di cittadinanza israeliani. Dal 1995, ad esempio, i palestinesi di Gerusalemme Est devono provare che il “baricentro della loro vita” è a Gerusalemme o perdono la residenza, che solo nel 2008 è stata revocata a 4.500 palestinesi, contro i 229 dell'anno prima.

Dopo l'espulsione di seicentomila palestinesi nel 1948, Israele ha continuato la pratica in silenzio e nel segreto, offrendo alle proteste dei palestinesi espulsi solo inutili gramelot burocratici. La pratica è venuta alla luce quasi per caso, per la caparbietà di un attivista impegnato nella difesa dei diritti umani che ha seguito il filo di alcuni documenti fino ad avere la prova ufficiale dell'esistenza di questa pratica. Per anni Israele ha recluso gli abitanti della Palestina, limitando i loro movimenti, impedendo matrimoni tra espatriati e residenti, impedendo persino i trasferimenti di residenza da Gaza alla West Bank e viceversa, oggi c'è la prova che tutto questo, colonie e muri compresi, è riconducibile a un piano che ha come scopo la pulizia etnica dei Territori Occupati.

Dopo l'espulsione di seicentomila palestinesi nel 1948, Israele ha continuato la pratica in silenzio e nel segreto, offrendo alle proteste dei palestinesi espulsi solo inutili gramelot burocratici. La pratica è venuta alla luce quasi per caso, per la caparbietà di un attivista impegnato nella difesa dei diritti umani che ha seguito il filo di alcuni documenti fino ad avere la prova ufficiale dell'esistenza di questa pratica. Per anni Israele ha recluso gli abitanti della Palestina, limitando i loro movimenti, impedendo matrimoni tra espatriati e residenti, impedendo persino i trasferimenti di residenza da Gaza alla West Bank e viceversa, oggi c'è la prova che tutto questo, colonie e muri compresi, è riconducibile a un piano che ha come scopo la pulizia etnica dei Territori Occupati.

Tattiche mirate unicamente all'afflizione dei palestinesi e a ridurne il numero, ma tattiche criminali e inaccettabili per qualsiasi paese civile, tanto che possono avere valore solo in costanza dell'occupazione israeliana e della pervicacia dei governi israeliani nel perseguire la pulizia etnica dei territori occupati.

Ce n'è abbastanza per convincere chiunque dell'insostenibilità morale e legale di una pratica del genere, salvo i fan d'Israele e qualche loro alleato, che sta contribuendo come può a sopire la notizia, con esiti variabili a seconda dei paesi. In Italia ci sono riusciti benissimo, favoriti dal fatto che quello che accade fuori dai confini interessa pochissimo e dal controllo dei media da parte dell'unico leader mondiale che oggi bacerebbe la mano di Netanyahu.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Lo scorso fine settimana a Jakarta, in Indonesia, si è tenuto il diciottesimo summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (ASEAN). Sul tavolo c’erano parecchi temi e delicate questioni che stanno causando profonde divergenze tra i dieci paesi membri, a cominciare dalla disputa di frontiera tra Cambogia e Thailandia, sfociata recentemente nell’ennesimo conflitto a fuoco. Con la rivalità crescente tra Cina e Stati Uniti sullo sfondo, il vertice si è però concluso senza risultati concreti di rilievo, rimandando indefinitamente qualsiasi discorso serio sulla risoluzione dei conflitti che attraversano quest’area cruciale del pianeta.

La due giorni indonesiana si è conclusa con l’impegno da parte del segretario generale, il tailandese Surin Pitsuwan, e dei leader presenti, di lavorare per la creazione di una comunità economica tra i paesi membri entro il 2015. La dichiarazione finale ha compreso anche generiche iniziative per contrastare il traffico di esseri umani e la promessa di creare un “Istituto per la Pace e la Riconciliazione” e di implementare un piano di “connettività” per sviluppare le infrastrutture e rafforzare le istituzioni nella regione.

Sullo scontro in corso tra Thailandia e Cambogia, la mediazione indonesiana ha portato ad un faccia a faccia tra i rispettivi primi ministri, Abhisit Vejjajiva e Hun Sen, i quali non hanno tuttavia trovato un accordo per la risoluzione della crisi. La diatriba tra i due paesi è scaturita attorno alla contesa di un tempio indù situato in una zona di confine, che ha già provocato svariati scontri a fuoco nel recente passato. I ministri degli Esteri dei due paesi sembravano successivamente aver trovato un punto d’incontro su un cessate il fuoco e l’invio di osservatori internazionali, ma a tutt’oggi non si intravede ancora una via d’uscita concordata.

Le tensioni tra i due paesi confinanti pare essere legata in particolare ai problemi interni della Thailandia, alle prese da tempo con una complicata crisi del sistema politico che difficilmente verrà risolta dalle elezioni da poco annunciate per il prossimo 3 luglio. Sul conflitto tra Cambogia e Thailandia influisce però anche l’antagonismo tra Cina, legata al governo di Phnom Penh, e Stati Uniti, tradizionalmente alleati di Bangkok.

Alla consolidata influenza cinese nel sud-est asiatico si è aggiunta da poco la rinnovata intraprendenza americana in un’area strategicamente delicata per Washington e da dove transitano importanti rotte commerciali. Il rilancio degli USA ha coinciso sostanzialmente con l’arrivo alla Casa Bianca di Barack Obama. Con quest’obiettivo, il presidente nel novembre 2010 aveva creato appositamente la carica di ambasciatore presso l’ASEAN, ufficio in precedenza detenuto solo dal Giappone. A marzo di quest’anno, l’incarico è andato a David Lee Carden, noto avvocato di molte banche di Wall Street e uno dei principali finanziatori della campagna elettorale dello stesso Obama.

Alla consolidata influenza cinese nel sud-est asiatico si è aggiunta da poco la rinnovata intraprendenza americana in un’area strategicamente delicata per Washington e da dove transitano importanti rotte commerciali. Il rilancio degli USA ha coinciso sostanzialmente con l’arrivo alla Casa Bianca di Barack Obama. Con quest’obiettivo, il presidente nel novembre 2010 aveva creato appositamente la carica di ambasciatore presso l’ASEAN, ufficio in precedenza detenuto solo dal Giappone. A marzo di quest’anno, l’incarico è andato a David Lee Carden, noto avvocato di molte banche di Wall Street e uno dei principali finanziatori della campagna elettorale dello stesso Obama.

La lunga ombra proiettata dagli Stati Uniti sull’ASEAN in funzione anti-cinese (assieme ad un maggiore impegno dell’Indonesia, alla ricerca di un rinnovato ruolo di potenza regionale) ha paradossalmente contribuito all’incapacità dell’associazione di risolvere le problematiche che si trova a dover fronteggiare. Un intervento quello di Pechino e Washington che ha finito così per dividere i membri dell’organizzazione dei paesi dell’Asia sud-orientale, indecisi tra l’apertura totale alle relazioni commerciali con la Cina e la conservazione, o il consolidamento, della protezione militari garantita dagli USA.

Oltre al conflitto tra Thailandia e Cambogia, queste divisioni si sono potute osservare su altre questioni, come quella relativa alla possibile assegnazione della presidenza a rotazione dell’ASEAN al Myanmar nel 2014. Il regime militare birmano ha chiesto, infatti, di guidare il gruppo dei dieci paesi al posto del Laos tra tre anni. La presidenza sarebbe dovuta toccare al Myanmar già nel 2005, quando gli venne impedito a causa delle persistenti carenze sul fronte della democrazia e dei diritti umani. Dopo le elezioni dello scorso anno, che hanno sancito un trasferimento di facciata dei poteri dai militari a un governo civile, e la liberazione dell’icona dell’opposizione, Aung San Suu Kyi, il Myanmar ha rivendicato il proprio turno per la presidenza, nel tentativo di riscattare la propria immagine di fronte al mondo.

Mentre paesi come Indonesia e Filippine, alleati degli Stati Uniti, si sono detti contrari all’assunzione della presidenza da parte della ex Birmania nel 2014, il Laos ha manifestato la disponibilità a cedere il proprio turno al vicino occidentale. Il segretario generale ha a sua volta appoggiato la richiesta del Myanmar ma, senza poter raggiungere alcun consenso, l’ASEAN ha alla fine rinunciato ad assumere una posizione chiara sulla questione.

Sulla mancata decisione hanno pesato appunto gli stretti legami economici e militari della Cina con il Myanmar - dove Pechino sta investendo massicciamente in rotte di transito alternative allo Stretto di Malacca, pattugliato dalla Marina statunitense, per le proprie forniture energetiche - e le pressioni degli americani che ufficialmente condannano la situazione dei diritti umani in questo paese, pur intrattenendo rapporti più che cordiali con dittature e regimi assoluti in mezzo mondo.

Sulla mancata decisione hanno pesato appunto gli stretti legami economici e militari della Cina con il Myanmar - dove Pechino sta investendo massicciamente in rotte di transito alternative allo Stretto di Malacca, pattugliato dalla Marina statunitense, per le proprie forniture energetiche - e le pressioni degli americani che ufficialmente condannano la situazione dei diritti umani in questo paese, pur intrattenendo rapporti più che cordiali con dittature e regimi assoluti in mezzo mondo.

Analoga incertezza ha segnato anche la discussione attorno ad altre questioni in agenda. Ad esempio, l’ammissione all’ASEAN di Timor Est è stata rimandata, secondo quanto riferito dalla stampa tailandese, a causa della crescente influenza cinese sul piccolo paese separatosi dall’Indonesia nel 2002.

Le dispute territoriali tra vari paesi nel Mare Cinese Meridionale sono poi ancora più emblematiche delle rivalità tra Pechino e gli Stati Uniti, soprattutto dopo che il Segretario di Stato USA, Hillary Clinton, nel luglio dell’anno scorso affermò il ruolo di mediatore di Washington all’interno di negoziazioni multilaterali. Una presa di posizione, questa, che si è scontrata con la volontà di Pechino di risolvere invece questi conflitti in maniera bilaterale. Durante il recente summit, così, l’ASEAN non ha potuto raggiungere alcun accordo tra i membri che rivendicano le varie isole nel Mare Cinese Meridionale.

Accese rivalità hanno impedito infine anche passi avanti sulla complessa questione della suddivisione delle acque del fiume Mekong, attorno al quale stanno nascendo dighe e altre costosissime infrastrutture che mettono in competizione improvvisati consorzi costituiti dai vari paesi dell’ASEAN e dalla Cina.

Se sul fronte dei rapporti interni ai suoi membri il vertice dell’ASEAN è risultato deludente, a Jakarta hanno fatto al contrario ottimi affari le aziende americane ed europee. Oltre alla corsia preferenziale concessa ai rappresentanti del business a stelle e strisce, prima dell’apertura dei lavori è andato in scena anche il primo “Business Summit” tra ASEAN e UE. L’incontro ha fornito l’occasione ai paesi europei e alle compagnie private di trattare direttamente con i membri dei governi di questi paesi asiatici, con i quali hanno gettato le basi per accordi commerciali e lucrosi contratti di fornitura.