- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Alberto Novelli

di Alberto Novelli

Poco meno di 80 giorni. Sono quelli che separano il continente africano dalla nascita del suo 55esimo stato, che dovrebbe chiamarsi, a meno di sconvolgimenti dell’ ultim’ora, Repubblica del Sud Sudan. Il 9 Luglio si dovrebbe infatti porre fine ai 6 anni del Comprehensive Peace Agreement (CPA), siglati nel 2005 a Naivasha, in Kenya, tra il National Congress Party ( NCP), partito al governo del Sudan dal 1989 e il Sudan People Liberation Movement/Army (SPLM/A), guidato dal defunto John Garang de Mabior e assunto come unico rappresentante delle istanze delle popolazioni sud sudanesi, dopo decenni di guerra civile tra il Nord prevalentemente arabo e musulmano e il Sud popolato di tribù africane cristiano-animiste.

Da allora molte cose sono cambiate, a cominciare dalla morte del grande leader John Garang, che era riuscito, talvolta con la forza talvolta con il suo carisma, spesso con una combinazione di entrambi, a canalizzare le istanze indipendentiste del sud in un unico movimento. Inoltre, nonostante il momentum iniziale, molti punti chiave del CPA non sono stati implementati. Per citarne alcuni, Nord e Sud non hanno ancora trovato accordi definitivi sulla divisione delle risorse economiche (principalmente petrolio e acqua), sulla futura cittadinanza dei cittadini sud-sudanesi residenti al Nord e viceversa e sulla demarcazione del confine tra Nord e Sud. A tutto questo si aggiunge uno sviluppo economico che tarda ad arrivare e investitori stranieri che latitano a causa - in parte - del clima di instabilità e delle tensioni ancora troppo forti.

Per questo ed altri motivi le paure e i timori della comunità internazionale e di alcuni Sud Sudanesi stessi sono riposti sulla capacità del nuovo stato di far fronte a queste enormi sfide ed evitare di implodere su se stesso, trascinando così ancora una volta il Sudan e l’ intera regione nel caos. A Gennaio di quest’anno la comunità internazionale nella sua totalità si era congratulata per il successo del referendum per la secessione, in cui più del 95% dei Sud Sudanesi, si é espresso a favore dell’ indipendenza dal Nord, a seguito di una settimana di votazioni che hanno richiesto uno sforzo enorme da parte della Missione delle Nazioni Unite (UNMIS) e del Governo del Sud Sudan, in termini di sicurezza e organizzazione logistica.

Il referendum seguiva di qualche mese le elezioni politiche, tenutesi ad Aprile 2010. Nonostante un giudizio tutto sommato positivo sul processo elettorale, non si possono dimenticare, per gli effetti che stiamo vedendo in questi giorni, le accuse reciproche di frodi e intimidazioni e il consolidamento al potere del Sudan People Liberation Movement (SPLM) a discapito delle forze di opposizione e dei candidati indipendenti.

Il referendum seguiva di qualche mese le elezioni politiche, tenutesi ad Aprile 2010. Nonostante un giudizio tutto sommato positivo sul processo elettorale, non si possono dimenticare, per gli effetti che stiamo vedendo in questi giorni, le accuse reciproche di frodi e intimidazioni e il consolidamento al potere del Sudan People Liberation Movement (SPLM) a discapito delle forze di opposizione e dei candidati indipendenti.

Le elezioni hanno riportato alla superficie - e in alcuni casi creato dal nulla - antagonismi e rivalità che in questi mesi successivi al referendum stanno creando enormi problemi di stabilità interna e ponendo una minaccia seria al governo embrionico Sud Sudanese prima ancora del suo consolidamento e del riconoscimento da parte dalla comunità internazionale. Il caso più eclatante é quello della ribellione del Generale George Athor nello stato di Jonglei.

Jonglei é storicamente una delle regioni più complicate del Sud Sudan, a causa delle divisione etniche (Dinka, Nuer e Murle) e della sua estensione geografica, che rende il dispiegamento di forze di sicurezza (Polizia e SPLA), così come di altre autorità statali, molto difficile, se non impossibile durante la stagione delle pioggie. Athor ha militato tra gli alti ranghi del SPLA per parecchi anni prima di dimettersi per concorrere come candidato indipendente per la posizione di Governatore di Jonglei State.

Come successo in altri stati, la sua sconfitta a favore del candidato ufficiale del SPLM ha dato il via a una serie di tensioni/scontri che sono sfociati in una vera e propria ribellione. Dopo la sconfitta Athor ha disertato e arruolato decine di soldati tra le sue fila. Da un anno a questa parte, le forze di Athor si continuano a scontrarsi con quelle governative al confine tra gli stati di Jonglei e Upper Nile, causando morti, spostamenti interni e instabilità.

Lo scontro é culminato nel febbraio 2011, quando le forze di Athor e l’SPLA hanno rotto il cessate il fuoco che era stato raggiunto con l‘aiuto del Presidente Kiir e siglato il 5 Gennaio, pochi giorni prima del referendum, e si sono scontrate nel nord di Jonglei, lasciando più di 200 persone, tra cui molti civili, vittime.

Da allora, nessun progresso significativo é stato compiuto e le due parti sembra siano in attesa dell’ indipendenza prossima per decidere quale strategia adottare. A inizio 2011, l’SPLA è stata duramente impegnata anche nello stato di Unity, per contrastare e sedare i gruppi armati guidati dagli ex-SPLA Gatluak Gai e James Gai Yoach, presumibilmente legati, direttamente o indirettamente, a George Athor stesso. Sono di questi giorni rapporti confidenziali che indicano un reclutamento forzato di nuove reclute tra la popolazione civile di Unity da impiegare nella lotta a queste milizie.

Sebbene il gruppo di Athor rappresenti la punta dell’ iceberg, il problema é più vasto e riguarda il controllo quasi esclusivo che l’ SPLM/A, in quanto rappresentante della lotta di liberazione e firmatario del CPA, ha esercitato e continua ad esercitare sul potere legislativo ed esecutivo in Sud Sudan. Al tempo stesso, la situazione é resa instabile dalla brama di potere di coloro che hanno preso parte alla guerra civile ma non sono stati ricompensati a sufficienza, dal loro punto di vista, con cariche governative e/o di potere e che vedono nella creazione del nuovo stato opportunità di incarichi prestigiosi e/o profittevoli.

Sebbene il gruppo di Athor rappresenti la punta dell’ iceberg, il problema é più vasto e riguarda il controllo quasi esclusivo che l’ SPLM/A, in quanto rappresentante della lotta di liberazione e firmatario del CPA, ha esercitato e continua ad esercitare sul potere legislativo ed esecutivo in Sud Sudan. Al tempo stesso, la situazione é resa instabile dalla brama di potere di coloro che hanno preso parte alla guerra civile ma non sono stati ricompensati a sufficienza, dal loro punto di vista, con cariche governative e/o di potere e che vedono nella creazione del nuovo stato opportunità di incarichi prestigiosi e/o profittevoli.

In seguito alla defezione di Athor, altri ex-generali o personalità più o meno note hanno seguito le sue tracce e organizzato rivolte in varie parti del Sud Sudan. Tra gli altri, Gabirel Tang Ginye in Jonglei, un ex leader delle milizie sudiste diventato Maggiore Generale tra le fila delle Sudan Armed Forces (SAF, l’ esercito di Khartoum), e che ha il controllo di buona parte dell’ SPLA nello Stato Upper Nile. O, ancora, Peter Gadet, Maggiore Generale dell’ SPLA, che durante la Guerra Civile é stato legato al leader delle South Sudan Defence Forces Paulino Matip.

La defezione di Gadet é particolarmente preoccupante, vista la sua influenza nella tribù Nuer a cui appartiene e la facilità con cui durante la guerra si schierò col Nord dopo la divisione nell’ SPLA del 1991. Come per George Athor, alcune fonti tra i ranghi dell’ SPLM/A ritengono che questi personaggi ricevano supporto logisitico e armi dal Governo Cebtrale a Khartoum, che beneficierebbe del clima di instabilità in Sud Sudan.

Che queste accuse trovino fondamento oppure no, per sopravvivere agli scossoni di assestamento che seguiranno inevitabilmente l’indipendenza del 9 Luglio, il Governo Sud Sudanese dovrà adottare un approccio improntato all’inclusione delle forze e dei partiti di opposizione, e gestire le aspettative della popolazione civile cominciando a fornire quei “peace dividends” da troppo tempo attesi.

Oltre a questo compito non facile, é necessario fin da ora adottare una strategia comune per sedare le ribellioni. Se alcuni esponenti del governo e analisti politici optano per un inclusione dei generali ribelli e dei loro uomini nella sfera politica tramite la distribuzione di alte cariche e assunzioni a pioggia nella pubblica amministrazione, altri sono convinti che tale apertura potrebbe lanciare un gesto sbagliato e invogliare altri leader locali a seguire le loro orme.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

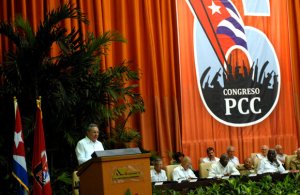

Lo si può obiettivamente definire un Congresso straordinario quello che ha appena celebrato il Partito Comunista di Cuba. Straordinario perché straordinarie sono le misure che ha adottato e straordinario perché ha raccolto una sfida per il futuro che, piaccia o no, lontano dalle letture stereotipate e ignoranti che la stampa italiana propone, prefigura un’evoluzione autentica, profonda, del sistema socialista. Magari non sarà di moda, non catturerà gli elogi delle major della comunicazione, ma raccoglie e valorizza le istanze popolari del Paese: che, alla fine, è quello che conta.

Il Congresso si è tenuto in concomitanza con il 50esimo anniversario della fallita invasione mercenaria alla Baia dei porci e, forse, non poteva esserci data più simbolica per indicare una nuova fase. Cinquant’anni fa la resistenza popolare che ricacciò in mare i mercenari aprì la strada al carattere socialista della Rivoluzione e oggi, le misure adottate, sembrano voler ratificare per il futuro la medesima scelta.

L’indicazione che viene da questa terza fase della vita della Rivoluzione cubana è che si negoziano politiche e forme dell’organizzazione sociale, non i princìpi. Il disegno del nuovo corso cubano risiede fondamentalmente nell’adeguamento del progetto economico e sociale della Rivoluzione alle condizioni generali internazionali e interne. Proiettare il socialismo dalla storia passata e presente a quella futura è la scommessa e cambiare il modello per rafforzare il sistema è il modo di vincerla. Il preambolo del progetto è, infatti, la sua stessa sostanza: il sistema socialista si evolve per vincere. Si deve cambiare il modello per rivitalizzare il sistema e si deve mantenere il sistema per far vivere Cuba.

Il piano di riassetto economico dell’isola era stato ampiamente esposto dal documento che convocava il Congresso. Ne avevamo già scritto su Altrenotizie al momento della sua diffusione (http://www.altrenotizie.org/esteri/3595-cuba-socialismo-del-terzo-millennio.html). Averlo sottoposto al giudizio popolare in lungo e largo del Paese per cinque mesi ha prodotto diverse modifiche al testo originario, ma la sostanza dell’operazione politica è stata confermata. E qui, davvero, non si può non cogliere un elemento di merito sul piano della democrazia reale: sarebbe interessante verificare in quali dei paesi che si autocelebrano democratici (e magari accusano Cuba di non esserlo) i piani di riforme economiche sono sottoposti al vincolante vaglio popolare.

Questa è l’essenza delle riforme approvate e, in questo senso, esse aprono la strada al cambiamento compatibile. Compatibile, sì, perché sono riforme che partono non da teorie economiche astratte, ma che si misurano con la situazione concreta del Paese.

Nascono dall’individuazione dei bisogni e anche dei limiti sin qui palesati; si proiettano sull’esigenza di crescita interna in base alle necessità e alle possibilità concrete. Non hanno riferimenti dottrinari, dal deciso sapore teologico, sbertucciati da teorie universitarie; non obbediscono cioè ai modelli predefiniti - imperanti quanto fallimentari - ma, sfida nella sfida, propongono una “via cubana” per l’economia di Cuba.

Nascono dall’individuazione dei bisogni e anche dei limiti sin qui palesati; si proiettano sull’esigenza di crescita interna in base alle necessità e alle possibilità concrete. Non hanno riferimenti dottrinari, dal deciso sapore teologico, sbertucciati da teorie universitarie; non obbediscono cioè ai modelli predefiniti - imperanti quanto fallimentari - ma, sfida nella sfida, propongono una “via cubana” per l’economia di Cuba.

Un modello adatto all’isola, cucito su misura delle esigenze interne, perché quello vigente è incompatibile con il quadro generale. Si vuole superare un’identità dogmatica - e in ultima analisi inefficace - che persisteva a dispetto delle profonde modificazioni nella realtà nella quale vive. Cuba ha scelto di adeguare e non di cancellare, di riformare e non di abdicare, di evolversi e non di cristallizzarsi.

La riforma del mercato del lavoro è certamente il fatto nuovo, che rompe schemi consolidati e apre scenari diversi da quelli ipotizzati fino a pochi anni orsono e determina comunque la necessità di formare diverse generazioni di cubani a un nuovo modello di sviluppo. L’intenzione chiara è quella di far funzionare ciò che non funziona, giacché l’inefficienza e la disorganizzazione diventano insopportabili in un’economia già prostrata dal blocco economico statunitense lungo più di cinquant’anni e che ha rappresentato l’impossibilità per Cuba di programmare la sua economia come qualunque altro paese del mondo.

L’economia pianificata e i rigidi piani quinquennali cedono ora progressivamente il posto a un’idea dinamica e d’aggiornamento costante del processo di crescita economica. Agricoltura, edilizia, trasporti, falegnameria, servizi generali alla cittadinanza e al turismo, sono le aree dove maggiormente verranno indirizzati gli sforzi di modernizzazione e trasformazione. Apertura alle piccole imprese, preferibilmente su base cooperativa ma non solo; cessione di sovranità dall’alto verso il basso nella regolamentazione della legge della domanda e dell’offerta, nell’obiettivo di ridisegnare la mappa dei bisogni della popolazione e del loro soddisfacimento; abolizione sostanziale del valore assistenziale del salario per trasformarlo in elemento di valore concreto rispetto all’opera sostenuta ed al valore sociale che essa rappresenta.

I passi sono diversi e gradualmente verranno effettuati. La restituzione della terra ai privati si prevede che impiegherà 130.000 nuovi contadini e saranno quasi 200.000 le licenze di commercio destinate alle piccole aziende, dove verranno allocati i circa 2 milioni di lavoratori (su un totale di 5) che usciranno dal settore pubblico per entrare in quello privato. Oltre a ciò, l’emersione legale delle attività fino a ieri svolte illegalmente, eliminerà il mercato parallelo esistente, dove tanto per le prestazioni come per i materiali si trova tutto quello che ufficialmente non c’è e che, alterando in profondità il dato ufficiale, produce ricadute fortemente negative per la pianificazione l’organizzazione del mercato interno. L’obiettivo finale è ridurre al minimo la distanza tra domanda di beni e servizi alla cittadinanza e la loro offerta.

Dallo sviluppo del settore privato, che si prevede possa portare al 40% del Pil nei prossimi cinque anni, giungeranno sia i risparmi derivanti dalla minore inefficienza, sia le risorse (sotto forma d’imposte) che verranno utilizzate per il mantenimento dello stato sociale, già di per se alleggerito dalla progressiva eliminazione delle forme generalizzate di sussidi che, pure se insufficienti, rappresentano comunque un macigno per l’economia del Paese.

La caratteristica storica principale del sistema cubano è stata, infatti, quella di riuscire a sostenere un livello di welfare state senza uguali al mondo. Al mantenimento di questo sono state dedicate risorse infinite e per questo sono state affrontate e sostenute difficoltà crescenti, nel convincimento che l’egualitarismo dovesse essere il tratto identitario del modello. Da oggi, alla luce dell’impossibilità di continuare a sostenere economicamente quel modello, ma nella volontà decisa di mantenere il sistema, si cambia.

La via scelta è quella della trasformazione di un’economia rigidamente ed esclusivamente statale, in un’economia mista (pubblica e privata) che generi il gettito fiscale per la copertura del welfare. Verrà aperta la strada ai capitali privati dall’estero, fondamentali per finanziare l’aggiornamento tecnologico e delle infrastrutture necessario a recuperare quote di produzione, tanto per l’export come per il consumo interno. Sarà lecito il profitto e la tassazione dello stesso, che servirà a dotare la fiscalità generale delle risorse finanziarie di cui ha bisogno per la gestione ordinaria e straordinaria del Paese.

La via scelta è quella della trasformazione di un’economia rigidamente ed esclusivamente statale, in un’economia mista (pubblica e privata) che generi il gettito fiscale per la copertura del welfare. Verrà aperta la strada ai capitali privati dall’estero, fondamentali per finanziare l’aggiornamento tecnologico e delle infrastrutture necessario a recuperare quote di produzione, tanto per l’export come per il consumo interno. Sarà lecito il profitto e la tassazione dello stesso, che servirà a dotare la fiscalità generale delle risorse finanziarie di cui ha bisogno per la gestione ordinaria e straordinaria del Paese.

Dove si potrà e dove si vorrà, i dipendenti di ieri potranno essere i soci di domani. Uguali opportunità e uguali diritti; valore del lavoro e quindi del salario sono i nuovi parametri di un’organizzazione sociale capace di proiettare il paese verso la stabilità economica. E questa che, insieme alla sovranità politica, garantisce l’indipendenza e lo sviluppo, sinonimi veri dell’uguaglianza tra tutti i cubani.

La riorganizzazione della società cubana è un altro dei passi verso una nuova Cuba. L’elemento “politico” più importante sembra quindi essere quello del ristabilimento dei ruoli nella società cubana. Si tratta di una trasformazione determinante, anche sotto l’aspetto della battaglia contro l’inefficienza e la corruzione, che sposta l’asse dell’equilibrio della società cubana su parametri diversi, ridisegnando la mappa delle forze sociali che agiscono nel tessuto del Paese.

La nuova articolazione delle forze sociali sull’isola sarà motore e misura del cambiamento. Le diverse componenti sulle quali si articola la società cubana avranno compiti diversi perché diverse sono le ragioni sociali su cui si fondano e avranno ruoli diversi perché diversi saranno i campi nei quali si cimenteranno. Quando Raul afferma che “bisogna togliere al partito le funzioni che non gli competono”, si capisce che la sovrapposizione e la mescolanza tra Partito e Stato é destinata a essere superata da una divisione chiara per ruoli diversi.

Il partito, infatti, perno centrale della direzione politica, viene sollevato dalla direzione della gestione amministrativa. Pur mantenendo il suo ruolo di collante sociale e politico, di luogo di elaborazione d’idee e proposte che però, sotto il profilo della gestione economica e amministrativa, sarà lo Stato a dover gestire.

In simultanea con la progressiva riduzione del peso del partito nella gestione amministrativa, emerge con evidenza il ruolo delle Forze Armate, che dall’inizio degli anni ’90 sono impegnate seriamente anche nelle attività economiche. Analisti improvvisati da un tanto al chilo, ritengono che in questo risieda la prova di un riassetto dei poteri funzionale al nuovo gruppo dirigente che ha nei militari il nuovo fulcro. Ma una simile lettura è come minimo superficiale, legata a un’interpretazione politicista e tutta avvitata sulle suggestioni eurocentriche dell’organizzazione sociopolitica. E’ invece opinione diffusa, a Cuba, che siano proprio quelle gestite dalle FAR le attività economiche più efficienti. Del resto é questa una caratteristica peculiare di Cuba, che anche qui si rivela Paese assolutamente diverso dagli altri.

E risulta chiaro come la difesa dell’indipendenza, della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale di Cuba passi anche dalla sua capacità di far evolvere la sua economia; l’indipendenza politica non è sufficiente se non c’è quella economica. Difendere il Paese dalle aggressioni esterne, quindi, deve accompagnarsi anche con la difesa del suo modello sociale ed economico dall’erosione costante, che potrebbe altrimenti generare fenomeni d’implosione interna non meno minacciosi dell’aggressione imperiale a stelle e strisce.

E risulta chiaro come la difesa dell’indipendenza, della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale di Cuba passi anche dalla sua capacità di far evolvere la sua economia; l’indipendenza politica non è sufficiente se non c’è quella economica. Difendere il Paese dalle aggressioni esterne, quindi, deve accompagnarsi anche con la difesa del suo modello sociale ed economico dall’erosione costante, che potrebbe altrimenti generare fenomeni d’implosione interna non meno minacciosi dell’aggressione imperiale a stelle e strisce.

E’ qui che va collocata la nuova centralità delle FAR nel processo di rilancio dell’economia. Il recupero della capacità produttiva si fonda su una diversa organizzazione del mercato del lavoro e Cuba dovrà tornare a produrre per poter di nuovo esportare. Ma non potrebbe determinarsi una battaglia vincente contro l’assenza di disciplina lavorativa e per la gestione efficace delle risorse se l’interprete migliore di queste dinamiche fosse confinata nel suo esclusivo ruolo istituzionale. Sprechi, inefficienze e abusi possono essere fortemente ridotti proprio attraverso politiche premianti e calibrate sulle necessità del consumo interno oltre che da una disciplina maggiore. Le inefficienze e gli abusi, infatti, prosperano nell’illegalità, che dapprima trasforma i diritti in privilegi e poi i privilegi in diritti acquisiti.

L’egualitarismo assoluto, icona ideologica dell’apparenza, può diventare sostanza proprio nello smascheramento della diseguaglianza intrinseca e la denuncia della sua insopportabilità é condizione primaria per affermare l’uguaglianza nei fatti. I diritti sono collettivi, le responsabilità sono (anche) personali. Non più il livellamento salariale al netto di qualunque differenza nella responsabilità sociale dell’impiego; non più la garanzia di uno stipendio a prescindere dallo svolgimento delle mansioni per le quali quello stipendio si riceve. Le politiche salariali premianti saranno la base concettuale sulla quale restituire efficienza e disciplina lavorativa. Lo Stato dovrà riprogrammare quanto e cosa produrre e, quindi, la forza lavoro necessaria allo scopo. Affidare ai privati la produzione dei servizi destinati al consumo interno è un’utile primo passo verso la modernizzazione del Paese in un contesto di rinnovamento senza abiure.

Per chi quindi si affretta a dipingere la fine del socialismo, nascondendo nelle righe la sua personale aspirazione e per chi (dalla parte talmente opposta che finisce per congiungersi alla precedente) inorridisce di fronte al cambiamento che minerebbe l’essenza socialista dell’isola, si prevedono delusioni a raffica.

Per chi quindi si affretta a dipingere la fine del socialismo, nascondendo nelle righe la sua personale aspirazione e per chi (dalla parte talmente opposta che finisce per congiungersi alla precedente) inorridisce di fronte al cambiamento che minerebbe l’essenza socialista dell’isola, si prevedono delusioni a raffica.

L’aspetto più netto della nuova identità socialista di Cuba è quello d’identificare l’esercizio della democrazia con un sistema valoriale che propone uguali diritti, uguali doveri e uguali responsabilità.

Che traccia il cammino collettivo intendendo la società non più come somma numerica d’individui forzatamente uguali e nella sostanza diversi, ma come dimensione armonica delle diverse individualità che nello sforzo comune diventa sostanziale uguaglianza, garantendo ognuno per garantire tutti e non più tutto a tutti a prescindere dal contributo di ognuno verso il bene comune.

Il nuovo obiettivo è raggiungere gli obiettivi. La nuova dottrina è l’abolizione delle dottrine. La riforma del modello sarà la base del rafforzamento del suo sistema. E’ un vento nuovo dal sapore antico quello che soffia sul Malecon. Il socialismo è entrato nel terzo millennio e, stando a ciò che si vede, non ha alcuna intenzione di uscirne.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Ad una settimana dalla tregua mediata dall’Onu e dall’Egitto, sul confine che separa la Striscia di Gaza da Israele si è tornati a sparare. Gli ultimi razzi palestinesi erano caduti sul Negev il 10 aprile scorso: due caduti nei pressi di Sha’ar HaNegev e Sdot Negev ed uno in un’area disabitata a sud di Ashkelon, preceduto da tre colpi di mortaio sparati contro le zone agricole del Consiglio Regionale di Eshkol.

Il cessate il fuoco informale si è interrotto nella notte tra venerdì e sabato, con due missili Grad lanciati verso la città di Ashdod, che non hanno comunque causato né danni né feriti, e con l’immediata risposta degli F-16 dell’aviazione israeliana che, poche ore dopo, hanno centrato due campi di addestramento delle brigate al-Qassam, uno ad ovest e l’atro a sud di Gaza City, nel quartiere periferico di Zaytoun.

L’escalation dello scontro era iniziata il 7 aprile scorso, quando un ragazzo israeliano era rimato gravemente ferito in un attentato portato contro uno scuola bus da gruppo di combattenti vicino alle brigate al-Qassam: il mezzo su cui viaggiava lo studente - morto dopo dieci giorni di ricovero presso l’ospedale Soroka di Be’er Sheva - era stato centrato e sventrato da un missile anti-carro Kornet (codice NATO: AT-14 Spriggan) mentre percorreva la strada che costeggia la frontiera settentrionale con la Striscia di Gaza, all’altezza del kibbutz di Sa’ad, Consiglio regionale di Sdot Negev.

All’azione, rivendicata da Hamas come ritorsione “agli assassinii extragiudiziali condotti dall’aviazione israeliana”, e più precisamente contro l’attacco missilistico avvenuto alcuni giorni prima a nord di Deir al-Balah, nel quale erano morti tre leader delle brigate al-Qassam, era seguita la durissima reazione di Tel Aviv: nell’arco di quattro giorni i raid aerei e terrestri delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) causavano la morte di 19 arabi e più di 70 feriti, alcuni dei quali civili, mentre l’ala militare del movimento radicale palestinese rispondeva colpendo il Negev occidentale con otre 140 fra razzi e compi di mortaio.

Per dare un’idea della vastità dell’offensiva israeliana basta ricordare come tra l’8 e il 10 aprile le IDF siano state in grado di colpire quasi tutta la Striscia di Gaza: danneggiati e distrutti molti tunnel con che collegano l’enclave all’Egitto; centrate le postazioni delle brigate di al-Quds ed attaccati il quartiere as-Sultan di Rafah e la spiaggie di ash-Shawa e as-Sudaniyah, a nord-ovest della Striscia di Gaza; colpite le strutture delle brigate al-Qassam nel campo rifugiati di Ash-Shati, la città di Beit Lahiya e i quartieri di ad-Daraj, ash-Shuja’iyah e Zaytoun, a Gaza City; bombardate la città di Jabaliya e i quartieri di al-‘Umur e Kuza’ah a Khan Younes, l’area di Hajar ad-Dik, nel centro della Striscia, e il quartiere di Tuffah, ad est di Gaza City.

Per dare un’idea della vastità dell’offensiva israeliana basta ricordare come tra l’8 e il 10 aprile le IDF siano state in grado di colpire quasi tutta la Striscia di Gaza: danneggiati e distrutti molti tunnel con che collegano l’enclave all’Egitto; centrate le postazioni delle brigate di al-Quds ed attaccati il quartiere as-Sultan di Rafah e la spiaggie di ash-Shawa e as-Sudaniyah, a nord-ovest della Striscia di Gaza; colpite le strutture delle brigate al-Qassam nel campo rifugiati di Ash-Shati, la città di Beit Lahiya e i quartieri di ad-Daraj, ash-Shuja’iyah e Zaytoun, a Gaza City; bombardate la città di Jabaliya e i quartieri di al-‘Umur e Kuza’ah a Khan Younes, l’area di Hajar ad-Dik, nel centro della Striscia, e il quartiere di Tuffah, ad est di Gaza City.

L’escalation della violenza nel vicino Medio Oriente è confermata anche dalle statistiche e dai numerosi scontri che si stanno verificando lungo la buffer zone di 300 metri che circonda l’enclave palestinese. L’Istituto internazionale per i diritti umani “Tadamun” ha reso noto che dall’inizio dell’anno sono aumentate considerevolmente le violazioni israeliane nella Striscia di Gaza. Nel mese di marzo gli attacchi aerei e il fuoco dell’artiglieria sarebbe diventato un fatto quasi quotidiano che avrebbe causato la morte di 16 palestinesi, 5 dei quali adolescenti, e il ferimenti di circa 70 persone.

Un report pubblicato dall’agenzia israeliana "General Security Service", denuncia altresì che nello stesso periodo la regione del Negev occidente avrebbe subito 47 attacchi nei quali sarebbero stati sparati 38 razzi e 87 colpi di mortaio (14 gli attacchi a febbraio con 6 razzi e 19 colpi di mortaio). Nel resto del Paese le autorità israeliane avrebbero inoltre registrato 78 azioni terroristiche, 42 delle quali nell’area di Gerusalemme e 36 nella Giudea e nella Samaria, due delle quali particolarmente feroci: le cinque vittime della strage di Itamar e il morto e i 23 feriti causati da una bomba fatta esplodere a Gerusalemme il 23 marzo scorso.

Nei giorni in cui a Gaza si è tornato a combattere e in Israele è ripresa la querelle sul rapporto Goldstone: in un articolo pubblicato il 1° Aprile scorso sul Washington Post, il giudice che ha investigato sulle violazioni ai diritti umani commesse all’interno del conflitto israelo-palestinese del 2008 ha modifica alcuni dei concetti espressi il 15 settembre 2009, ripensamenti che ammorbidiscono la posizione su quelli che Richard Goldstone aveva definito “crimini di guerra”.

Nei giorni in cui a Gaza si è tornato a combattere e in Israele è ripresa la querelle sul rapporto Goldstone: in un articolo pubblicato il 1° Aprile scorso sul Washington Post, il giudice che ha investigato sulle violazioni ai diritti umani commesse all’interno del conflitto israelo-palestinese del 2008 ha modifica alcuni dei concetti espressi il 15 settembre 2009, ripensamenti che ammorbidiscono la posizione su quelli che Richard Goldstone aveva definito “crimini di guerra”.

Il giurista sudafricano di origine ebrea afferma di essere giunto alla conclusione che le azioni condotte dalle IDF durante l’operazione “Piombo fuso” non erano deliberatamente dirette contro i civili e che quindi la metà dei 1.432 palestinesi morti tra 27 dicembre 2008 e il 17 gennaio 2009, 400 dei quali bambini, non possono essere considerati l’obbiettivo dei bombardamenti ma danni collaterali, persone che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Una “giustificazione” che, di fatto, conferma come tutti quei palestinesi non combattenti rimasti vittime della guerra non erano altro che civili inermi ed indifesi; un verdetto che riempie di gioia i responsabili di quei massacri ma che danneggia la reputazione di Israele più di quanto fecero quelle stesse morti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

"E' necessaria un'azione decisiva e immediata per fermare la repressione in Bahrein". L’ha scritto Ali Akbar Salehi, ministro degli esteri iraniano, in una lettera spedita la settimana scorsa al segretario delle Nazioni Unita, Ban Ki-Moon. In questo momento l'unica voce interessata a riportare l'attenzione internazionale sul piccolo arcipelago del Golfo sembra essere quella di Teheran. Il mondo occidentale, Stati Uniti in testa, ha scelto di nascondere la crisi del Bahrein sotto al tappeto. "Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu - ha aggiunto Salehi - pur avendo svolto un ruolo determinante a favore delle rivolte in altri Paesi arabi, sembra rimasto indifferente di fronte alla morte di molti civili bahreiniti".

Da metà febbraio la maggioranza sciita del Paese (circa il 70% della popolazione) continua a protestare contro la famiglia reale sunnita, gli al-Khalifa, al potere da oltre 30 anni. Con l'autorizzazione degli Usa e in virtù di un trattato di difesa siglato dalle monarchie del Golfo nel 1984, lo scorso 14 marzo il re saudita Abdullah ha spedito in Bahrein mille soldati. Da allora la repressione si è fatta più sanguinosa. Ad oggi, il bilancio è di 24 morti e centinaia di feriti.

Fin dall'inizio della protesta l'Iran ha espresso il suo totale appoggio ai manifestanti, accusando l'Arabia Saudita di aver indebitamente occupato l'arcipelago, "come Saddam fece col Kuwait". Teheran ha anche intimato al Pakistan e alla Giordania di non inviare più mercenari a Manama. Da questi Paesi infatti proviene la maggior parte degli uomini delle forze di sicurezza sunnite fedeli agli al-Khalifa.

Su una cosa gli iraniani hanno sicuramente ragione: gli Usa e le Nazioni Unite non considerano la sollevazione del Bahrein degna di attenzioni come le altre "primavere" del mondo arabo. Le richieste di democrazia dei ribelli di Manama non vanno sostenute. E questo per una banale valutazione costi-benefici. Il paesetto del Golfo è strategicamente centrale per gli Stati Uniti, che qui hanno stanziato la Quinta Flotta della loro Marina Militare.

Non solo. Se la maggioranza sciita prendesse il potere (ma per il momento si limita a chiedere riforme), il Bahrein entrerebbe facilmente nella sfera di controllo dell'Iran. Una prospettiva inaccettabile anche per il più importante fra gli alleati di Washington, l'Arabia Saudita. Con la minaccia iraniana così vicina alle sue coste, Riyadh vedrebbe moltiplicarsi le possibilità di essere contagiata dal virus della rivolta sciita.

Non solo. Se la maggioranza sciita prendesse il potere (ma per il momento si limita a chiedere riforme), il Bahrein entrerebbe facilmente nella sfera di controllo dell'Iran. Una prospettiva inaccettabile anche per il più importante fra gli alleati di Washington, l'Arabia Saudita. Con la minaccia iraniana così vicina alle sue coste, Riyadh vedrebbe moltiplicarsi le possibilità di essere contagiata dal virus della rivolta sciita.

Per queste ragioni, fino ad ora, Ban Ki-Moon non è andato oltre un monito per l'eccessivo uso della forza da parte del regime degli al-Khalifa. Gli americani invece hanno espresso solo "preoccupazione", ma nessuna vera condanna. Il segretario di Stato Hilary Clinton la settimana scorsa ha chiesto che "sia avviato un processo politico in cui trovino spazio i diritti e le aspirazioni della maggior parte della popolazione del Bahrain".

Una frase formale, da copione, buttata lì nel mezzo di un discorso generico sulle diverse crisi mediorientali. Niente di più lontano da una reale presa di posizione. L'amministrazione Obama non ha ritirato il proprio ambasciatore da Manama, né tanto meno si è sognata di proporre per il Bahrein le stesse sanzioni imposte alla Libia.

La settimana scorsa Human Rights Watch ha denunciato la morte di quattro delle oltre 430 persone arrestate dal regime bahreinita nell'ultimo mese. Pare che altri tre membri dell'opposizione siano morti in carcere in circostanze sospette: il governo parla di "cause naturali", ma a sentire l'organizzazione umanitaria i loro corpi rivelavano "segni di orribili torture". Secondo l'opposizione, addirittura 720 manifestanti sarebbero finiti in galera, mentre altri 210 sarebbero ancora dispersi.

Da circa un mese il principale ospedale di Manama è sotto occupazione militare. I medici sono stati selezionati dall'esercito, che ha anche posto limiti alle attrezzature utilizzabili. Il governo ha giustificato il provvedimento sostenendo che la struttura fosse utilizzata come centro organizzativo delle proteste. Venerdì scorso il regime sunnita ha annunciato un'indagine sull'attività dei principali partiti d'opposizione, gli sciiti "al-Wefaq" e "Azione Islamica". Tutto lasciava presupporre che le due organizzazioni sarebbero state messe fuori legge, ma alla fine il governo di Manama ha rinunciato al progetto. Sembra che siano arrivate delle tirate d'orecchi direttamente da Washington e da Londra.

Da circa un mese il principale ospedale di Manama è sotto occupazione militare. I medici sono stati selezionati dall'esercito, che ha anche posto limiti alle attrezzature utilizzabili. Il governo ha giustificato il provvedimento sostenendo che la struttura fosse utilizzata come centro organizzativo delle proteste. Venerdì scorso il regime sunnita ha annunciato un'indagine sull'attività dei principali partiti d'opposizione, gli sciiti "al-Wefaq" e "Azione Islamica". Tutto lasciava presupporre che le due organizzazioni sarebbero state messe fuori legge, ma alla fine il governo di Manama ha rinunciato al progetto. Sembra che siano arrivate delle tirate d'orecchi direttamente da Washington e da Londra.

La censura dei media invece continua indisturbata. La settimana scorsa è stato impedito a un reporter del Financial Times di prendere un aereo. Un altro giornalista della Bbc è stato trattenuto per ore dall'esercito in aeroporto. Tutto questo senza dare la minima spiegazione. Alcuni giorni fa il regime ha anche messo sotto controllo il principale quotidiano del Paese, costringendo il direttore alle dimissioni.

"Non prendiamo la decisione di intervenire sulla base dei precedenti o di principi come la coerenza", così Danis Mc Donough, consigliere di Obama per la sicurezza nazionale, ha risposto a chi gli chiedeva ragione delle diverse politiche americane in Libia e in Bahrein. Candido come la neve, Denis ha poi aggiunto: "Prendiamo questo genere di decisioni in base a quale sia il modo migliore per sostenere i nostri interessi nella regione".

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

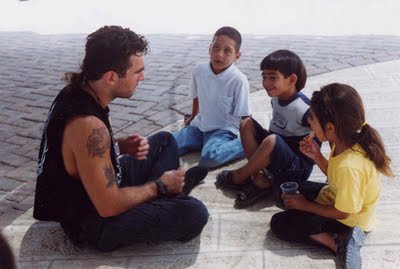

NEW YORK. Una tragedia incomprensibile. Non c'è alcuna spiegazione per il barbaro assassinio di Vittorio Arrigoni, giornalista, attivista, cooperante. Veglie di lutto a Gaza, Betlemme, Ramallah, Londra e molte altre città si moltiplicano, tra lo sgomento e l'incredulità. Tutte le fazioni palestinesi, senza distinzione, hanno condannato l'assassinio e il premier del governo Hamas a Gaza, Haniyeh, ha telefonato alla madre di Vittorio per porgerle le condoglianze dell'intero popolo palestinese.

La presenza di Vittorio a Gaza era continua. Era entrato a Gaza nel 2009 con una delle barche che forzavano il blocco navale israeliano. Durante l'ultima invasione israeliana di Gaza nel Gennaio 2009, Vittorio era stato l'unico italiano a rimanere nella Striscia per aiutare la popolazione sotto i bombardamenti.

I suoi reportage sulla guerra erano le uniche notizie disponibile per i media italiani, per il divieto da parte dell'esercito israeliano di far entrare giornalisti nella Striscia. Proprio durante la guerra, un gruppo estremista israeliano aprì un sito in cui incitava ad uccidere Vittorio, unica fonte di notizie da una zona che lo stato ebraico voleva invece oscurare.

Vittorio venne sequestrato e picchiato più volte dall'esercito israeliano, insieme ad attivisti e pescatori palestinesi. Durante la battaglia al campo profughi di Nahr al-Bared in Libano, fu uno dei pochi cooperanti a portare aiuto ai civili intrappolati tra il fuoco incrociato. Nelle parole del suo collega Khalil Shaheen dell'International Solidarity Movement, Vittorio è stato “un'eroe palestinese,” e il governo Haniyeh lo ha proclamato martire.

Vittorio venne sequestrato e picchiato più volte dall'esercito israeliano, insieme ad attivisti e pescatori palestinesi. Durante la battaglia al campo profughi di Nahr al-Bared in Libano, fu uno dei pochi cooperanti a portare aiuto ai civili intrappolati tra il fuoco incrociato. Nelle parole del suo collega Khalil Shaheen dell'International Solidarity Movement, Vittorio è stato “un'eroe palestinese,” e il governo Haniyeh lo ha proclamato martire.

Il suo corpo senza vita è stato trovato in un casolare abbandonato alla periferia nord di Gaza City. Impiccato, forse già morto da ore, ben prima che scadesse l'ultimatum dei suoi rapitori. Le circostanze del delitto restano finora un mistero. Il sedicente gruppo terrorista al-Tawhid Wal-Jihad, dopo aver in un primo momento rivendicato l'assassinio, ha ritirato la rivendicazione.

Si tratta di una sigla diversa da quella che giovedì aveva rilasciato il video in cui Vittorio appariva bendato e tenuto per i capelli di fronte alla telecamera. I rapitori avevano dato al governo di Hamas un ultimatum di trenta ore per liberare i “prigionieri jihadisti,” tra cui spiccava la figura dello sceicco Al Sudani, patriarca dell'omonima famiglia, arrestato in Marzo da Hamas.

Le ultime notizie confermano che la polizia di Hamas ha arrestato due dei presunti rapitori e sta dando la caccia al resto della banda. Il governo palestinese ha dichiarato alla televisione francese di essere in possesso dei nomi di tutti gli altri responsabili. Il premier Haniyeh ha ordinato di dare priorità assoluta all'indagine per trovare i responsabili. Durante una riunione d'urgenza del governo palestinese per affrontare la crisi, Haniyeh ha promesso che “gli assassini saranno portati davanti alla giustizia al più presto, perché questa barbarie non si ripeta mai più.” Il movimento islamico teme che questa violenza insensata contro un attivista amato da tutta la popolazione porti alla fuga dei cooperanti stranieri, gli unici a prestare aiuto ai palestinesi sotto l'assedio israeliano da oltre tre anni.

Intanto continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia, in risposta ai razzi lanciati da militanti jihadisti palestinesi. I gruppuscoli estremisti, responsabili dei lanci di razzi contro Israele, stanno mettendo in pratica una vera e propria strategia della tensione contro Hamas e le altre fazioni palestinesi. Sparando i razzi e così facendo si assicurano il contrattacco israeliano, che inevitabilmente va a indebolire le strutture del governo di Hamas o colpire la popolazione civile, invece di colpire gli autori degli attacchi.

Intanto continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia, in risposta ai razzi lanciati da militanti jihadisti palestinesi. I gruppuscoli estremisti, responsabili dei lanci di razzi contro Israele, stanno mettendo in pratica una vera e propria strategia della tensione contro Hamas e le altre fazioni palestinesi. Sparando i razzi e così facendo si assicurano il contrattacco israeliano, che inevitabilmente va a indebolire le strutture del governo di Hamas o colpire la popolazione civile, invece di colpire gli autori degli attacchi.

Il tragico rapimento di Vittorio Arrigoni ricorda una vicenda avvenuta nel 2007, quando un gruppo autoproclamatosi “Esercito dell'Islam” rapì Alan Johnson. Il giornalista della BBC venne liberato dalle forze di Hamas, dopo che il gruppo islamico conquistò il potere cacciando la fazione rivale Fatah in una sanguinosa guerra civile.

Nonostante i tentativi di far passare il rapimento per un'azione religiosa (proprio come nel video dei rapitori di Vittorio), si scoprì che il vero motivo era un attacco della potente famiglia mafiosa Dugmush, i cui sgherri avevano inventato la sigla “Esercito dell'Islam” contro il movimento di Hamas. Un rapimento dai contorni religiosi era in realtà conseguenza di una disputa per il controllo del territorio o dei tunnel sotto il valico di Rafah.