- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’acquisto del Washington Post da parte del fondatore di Amazon è stato questa settimana l’ultimo di una serie di annunci di acquisizioni di importanti testate americane finite nelle mani di esponenti dell’élite economico e finanziaria d’oltreoceano. Il più importante giornale della capitale degli Stati Uniti è stato ceduto dalla famiglia Graham, la quale ne deteneva la proprietà da ottant’anni, a Jeffrey Bezos per 250 milioni di dollari.

A darne notizia nella giornata di lunedì sono stati l’amministratore delegato della Washington Post Company, Donald Graham, e l’editore del giornale nonché nipote di quest’ultimo, Katharine Weymouth. Graham ha definito Bezos come una sorta di benefattore, in grado di salvare la gloriosa testata dalle difficoltà economiche in cui versa da tempo.

Come ha spiegato un articolo dello stesso Post di qualche giorno fa, visto che “i proventi sono in calo da sette anni di fila” e che le previsioni per il 2013 indicavano altre perdite per 40 milioni di dollari, alla proprietà restavano soltanto tre strade da percorrere. La prima era continuare a gestire una compagnia in declino, la seconda operare tagli ai costi e ai dipendenti in maniera “aggressiva” e l’ultima, appunto, vendere uno dei giornali simbolo del progressismo americano per renderlo nuovamente “prospero”. Con la scelta di cedere il giornale al numero uno di Amazon, la famiglia Graham ha così in sostanza delegato al nuovo padrone la più che probabile ristrutturazione del giornale.

I problemi del Washington Post che hanno portato all’arrivo di Bezos, in ogni caso, sono comuni alla maggior parte delle tradizionali testate americane e non solo, costrette a fare i conti con un netto calo delle entrate e del numero di lettori, sempre più orientati verso il web per il reperimento di notizie.

Negli ultimi anni sono stati molti i giornali ad avere chiuso i battenti negli Stati Uniti, mentre altri sono stati rilevati da investitori multi-miliardari, spesso a prezzi decisamente vantaggiosi. Tra gli acquisti più rilevanti in tempi recenti ci sono quelli effettuati dalla compagnia Berkshire Hathaway di Warren Buffett, la quale in questi due anni ha messo le mani su decine di giornali, soprattutto locali, per poche centinaia di milioni di dollari.

Solo di settimana scorsa è stata invece la notizia del passaggio del Boston Globe per 70 milioni di dollari dalla New York Times Company all’investitore John Henry, già proprietario, tra l’altro, della squadra di calcio del Liverpool e di baseball dei Boston Red Sox.

Nelle scorse settimane, infine, era circolata un’indiscrezione circa la possibile vendita da parte della Tribune Company di un altro giornale storico, il Los Angeles Times, ai fratelli Koch. La notizia aveva suscitato forti preoccupazioni nella metropoli californiana, per il timore del passaggio di una testata di orientamento tradizionalmente “liberal” ad una famiglia di businessmen legati all’estrema destra repubblicana e tra i principali finanziatori dei Tea Party. Per quanto riguarda Jeffrey Bezos, le sue simpatie politiche rimangono avvolte in un relativo mistero. Se ex dirigenti di Amazon lo definiscono di tendenze libertarie, Bezos ha elargito modeste donazioni sia a politici repubblicani che, soprattutto, democratici. La sua donazione più consistente finora registrata ammonta a 2,5 milioni di dollari a favore di una campagna per la legalizzazione dei matrimoni gay nello stato americano di Washington.

Per quanto riguarda Jeffrey Bezos, le sue simpatie politiche rimangono avvolte in un relativo mistero. Se ex dirigenti di Amazon lo definiscono di tendenze libertarie, Bezos ha elargito modeste donazioni sia a politici repubblicani che, soprattutto, democratici. La sua donazione più consistente finora registrata ammonta a 2,5 milioni di dollari a favore di una campagna per la legalizzazione dei matrimoni gay nello stato americano di Washington.

Ciò che più contraddistingue il nuovo padrone del Washington Post sono forse però le politiche aziendali di Amazon, colosso delle vendite on-line noto sia per le discutibili pratiche messe in atto per abbattere il carico fiscale nei paesi in cui opera, sia per le retribuzioni da livelli di povertà offerte ai propri dipendenti e le pessime condizioni di lavoro nelle proprie sedi.

A detta di Bezos, la sua gestione del Washington Post non comporterà alcuna intromissione nella linea editoriale. In realtà, il controllo di uno dei giornali più importanti degli Stati Uniti gli garantirà una profonda influenza sul flusso di notizie che raggiungono un pubblico molto vasto.

Più in generale, l’acquisizione di questa testata da parte di una delle maggiori corporation del pianeta conferma la tendenza in atto da tempo negli Stati Uniti come altrove, quella cioè della progressiva concentrazione dei media nelle mani di un ristretto gruppo di ultra-miliardari, con la conseguente subordinazione della libertà di stampa agli interessi di classe di coloro che detengono il controllo sull’informazione.

Con l’acquisto di un giornale come il Washington Post, poi, Bezos trarrà benefici non indifferenti per la propria immagine di imprenditore con una “coscienza civile”, in particolare dopo il recente discorso di propaganda tenuto dal presidente Obama in un magazzino di Amazon in Tennessee per promuovere il proprio progetto teoricamente destinato a rilanciare la “classe media” americana. Il Washington Post può infatti vantare ben 47 premi Pulitzer nella propria storia e deve la sua autorevolezza soprattutto alla pubblicazione dei Pentagon Papers nel 1971 e alla scoperta dello scandalo Watergate che portò alle dimissioni del presidente Nixon nel 1974.

Il Washington Post può infatti vantare ben 47 premi Pulitzer nella propria storia e deve la sua autorevolezza soprattutto alla pubblicazione dei Pentagon Papers nel 1971 e alla scoperta dello scandalo Watergate che portò alle dimissioni del presidente Nixon nel 1974.

Va detto però che come quasi tutti i giornali della galassia “liberal” negli Stati Uniti, a cominciare dal New York Times, anche il Washington Post è stato tuttavia protagonista negli ultimi anni di un inesorabile spostamento a destra della propria linea editoriale. Da baluardo del progressismo a stelle e strisce, questa testata è diventata un’aperta sostenitrice, ad esempio, delle guerre in Afghanistan e in Iraq, mentre più recentemente si sono sprecati sulle proprie pagine gli editoriali che invitano l’amministrazione Obama a prendere iniziative più decise in Siria.

Infine, se il Washington Post nelle scorse settimane ha pubblicato assieme al britannico Guardian alcuni dei documenti segreti rivelati da Edward Snowden sui programmi clandestini e illegali dell’NSA, il suo comitato editoriale ha costantemente difeso la legittimità dell’apparato della sicurezza nazionale americana, schierandosi di fatto a fianco dell’amministrazione Obama nella progressiva opera di smantellamento delle garanzie democratiche negli Stati Uniti in nome della “guerra al terrore”. La fine della sua tradizione ha fatto da prologo a quella della sua proprietà.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’insediamento nel fine settimana del nuovo presidente iraniano, Hassan Rouhani, si è accompagnato all’annuncio di un nuovo gabinetto composto in buona parte da esponenti moderati vicini all’ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. La scelta dei membri del proprio governo e le parole pronunciate negli ultimi giorni da Rouhani hanno indicato una chiara volontà distensiva nei confronti dell’Occidente e, in particolare, di Washington, da dove però continuano a giungere messaggi quanto meno contradditori sulla possibile apertura di un percorso di riconciliazione nel prossimo futuro.

La stessa presenza di Rafsanjani a fianco del presidente entrante nella cerimonia andata in scena domenica a Teheran ha anticipato la probabile influenza che il quasi 79enne ex leader iraniano eserciterà sul governo che sta per nascere, nonostante la sua esclusione dalle elezioni dello scorso giugno da parte del Consiglio dei Guardiani.

Grande attenzione è stata data in Occidente soprattutto alla scelta di Mohammad Javad Zarif come ministro degli Esteri. Quest’ultimo ha trascorso buona parte della sua vita negli Stati Uniti ricoprendo svariati incarichi, tra cui quello di ambasciatore della Repubblica Islamica alle Nazioni Unite. Zarif ha ottenuto anche un dottorato presso l’università di Denver, nel Colorado, e secondo la stampa americana sarebbe ben conosciuto da importanti membri dell’amministrazione Obama, a cominciare dal vice-presidente, Joe Biden, e dal segretario alla Difesa, Chuck Hagel.

Ancora più significativo è stato il suo ruolo nel team di negoziatori iraniani guidato proprio dal neo-presidente Rouhani che nel 2003 raggiunse un accordo con alcuni governi europei per la sospensione temporanea del programma di arricchimento dell’uranio del proprio paese.

Al ministero del Petrolio dovrebbe finire invece Bijan Namdar Zangeneh, definito come un tecnico che ha però fatto parte di vari governi moderati o riformisti in qualità di ministro dell’Energia e del Petrolio sotto la guida di Mir-Hossein Mousavi, Rafsanjani e Mohammad Khatami tra il 1988 e il 2005. Tra i risultati di Zangeneh visti con maggiore interesse in Occidente ci sarebbe il suo impegno nel portare in Iran svariati miliardi di dollari sotto forma di investimenti di compagnie straniere per sviluppare il settore energetico domestico prima dell’imposizione delle sanzioni internazionali.

Il prossimo ministro dell’Economia, infine, sarà Ali Tayyeb-Nia, anch’egli già facente parte dei governi Rafsanjani e Khatami, ma anche di quello del presidente uscente Ahmadinejad. Tayyeb-Nia viene accreditato come uno specialista nello studio dell’inflazione, uno dei problemi più gravi causati in Iran dalle sanzioni economiche attualmente in vigore. Tutti i ministri del nuovo governo dovranno essere in ogni caso approvati dal Parlamento di Teheran (Majilis), dominato dai conservatori e protagonista negli ultimi anni di ripetuti scontri con il presidente Ahmadinejad e il suo gabinetto. Per il momento, i membri del Parlamento iraniano hanno mostrato una certa propensione a volere attendere lo sviluppo degli eventi, come ha evidenziato la disponibilità registrata nei confronti di Rouhani nel corso del suo insediamento di domenica scorsa.

Tutti i ministri del nuovo governo dovranno essere in ogni caso approvati dal Parlamento di Teheran (Majilis), dominato dai conservatori e protagonista negli ultimi anni di ripetuti scontri con il presidente Ahmadinejad e il suo gabinetto. Per il momento, i membri del Parlamento iraniano hanno mostrato una certa propensione a volere attendere lo sviluppo degli eventi, come ha evidenziato la disponibilità registrata nei confronti di Rouhani nel corso del suo insediamento di domenica scorsa.

Il neo-presidente ha poi lanciato un chiaro messaggio di apertura verso gli Stati Uniti, aggiungendo però che “per stabilire rapporti con l’Iran, dovrà esserci un dialogo basato su posizioni di uguaglianza e fiducia reciproca”. In riferimento ai modesti segnali di disponibilità dell’amministrazione Obama, Rouhani ha invitato le proprie controparti occidentali a “parlare il linguaggio del rispetto e non quello delle sanzioni”.

Da parte sua, la Casa Bianca nella giornata di domenica ha emesso un comunicato ufficiale nel quale l’insediamento di Rouhani è stato definito “un’opportunità per l’Iran ad agire rapidamente per fugare i dubbi della comunità internazionale sul suo programma nucleare”. Per Washington, “se il nuovo governo dovesse scegliere di impegnarsi in maniera sostanziale per rispettare i propri obblighi internazionali e per cercare una soluzione pacifica, gli Stati Uniti si mostreranno disponibili”.

L’intenzione di mettere fine al confronto con l’Occidente appare dunque uno degli obiettivi principali del gabinetto Rouhani e in questo sforzo sembra avere almeno la tacita approvazione della Guida Suprema, ayatollah Ali Khamenei. La prevalenza di uomini con passate esperienze nel campo riformista o moderato, nonché legati ad una personalità come Rafsanjani che non incontra i favori dell’establishment conservatore, potrebbe però consentire a Khamenei e ai suoi fedelissimi di sganciarsi rapidamente dal nuovo presidente in caso di un possibile fallimento diplomatico, lasciando il nuovo governo in una posizione simile a quello di Ahmadinejad nel suo secondo mandato, cioè privo dell’appoggio politico necessario per incidere non solo in politica estera ma anche in ambito economico. Oltre ai delicati equilibri del sistema iraniano e alle reazioni di una popolazione che si attende in tempi brevi significativi miglioramenti delle proprie condizioni di vita in continuo declino, a pesare sul futuro di Rouhani e del suo governo sarà anche e soprattutto l’atteggiamento dell’Occidente e, in particolare, degli Stati Uniti.

Oltre ai delicati equilibri del sistema iraniano e alle reazioni di una popolazione che si attende in tempi brevi significativi miglioramenti delle proprie condizioni di vita in continuo declino, a pesare sul futuro di Rouhani e del suo governo sarà anche e soprattutto l’atteggiamento dell’Occidente e, in particolare, degli Stati Uniti.

Le ragioni per sperare in una risoluzione pacifica dello scontro non sono però molte, anche perché le condizioni imposte da Washington solo per aprire un qualche negoziato di alto livello appaiono difficilmente accettabili a Teheran.

Inoltre, il grado di disponibilità di alcune sezioni della classe politica americana - più interessate ad un cambio di regime che a riconoscere le legittime aspirazioni dell’Iran - sono risultate ancora una volta evidenti la scorsa settimana, quando la Camera dei Rappresentanti ha approvato a vastissima maggioranza un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Repubblica Islamica che appaiono senza precedenti.

Queste misure, su cui dovrà esprimersi ora il Senato, se implementate restringerebbero infatti i rimanenti mercati dell’export petrolifero dell’Iran, renderebbero impossibile l’accesso al denaro di questo paese depositato su conti bancari esteri e penalizzerebbero ulteriormente numerosi settori industriali di importanza strategica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

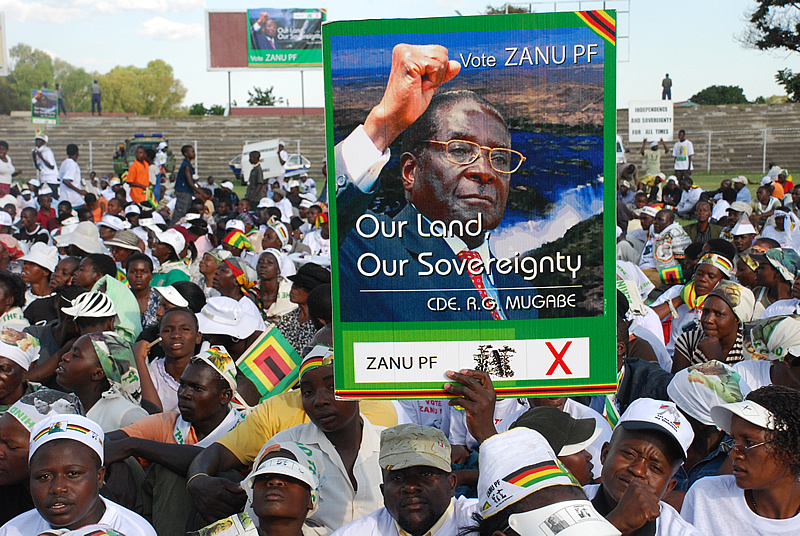

I risultati ufficiali delle elezioni del 31 luglio in Zimbabwe hanno assegnato una chiara vittoria al partito al potere nel paese africano fin dall’indipendenza (Unione Nazionale Africana Zimbabwe-Fronte Patriottico, ZANU-PF) e al suo anziano leader, Robert Mugabe, decretando invece una pesantissima sconfitta per il Movimento per il Cambiamento Democratico (MDC) filo-occidentale del premier ed ex leader sindacale Morgan Tsvangirai. Se il voto per il rinnovo del Parlamento e per la scelta del nuovo presidente è stato indubbiamente segnato da brogli e intimidazioni, l’esito della discussa consultazione della scorsa settimana riflette in gran parte la relativa persistente popolarità del presidente Mugabe e il discredito sempre più marcato del principale partito di opposizione.

A differenza della crisi esplosa dopo le elezioni del 2008, l’appuntamento con le urne nel paese dell’Africa del sud è apparso in questa occasione sostanzialmente privo di scontri e violenze. Attivisti locali e osservatori internazionali hanno però evidenziato una serie di problematiche, dall’eccessivo numero di schede elettorali stampate in svariate località alla quantità sproporzionata di votanti che necessitavano di assistenza all’interno della cabina elettorale.

A un certo numero di elettori è stato poi impedito di esprimere la propria preferenza una volta presentatisi ai seggi, soprattutto nelle principali città del paese dove l’MDC di Tsvangirai dovrebbe raccogliere il maggior numero di consensi. Le delegazioni dell’Unione Africana e della Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Meridionale (SADC), pur avendo anch’esse segnalato irregolarità, nelle proprie dichiarazioni ufficiali hanno escluso che esse abbiano raggiunto livelli tali da chiedere l’annullamento del voto. Ai rappresentanti di Europa e Stati Uniti è stato invece impedito l’ingresso nel paese per monitorare lo svolgersi delle elezioni.

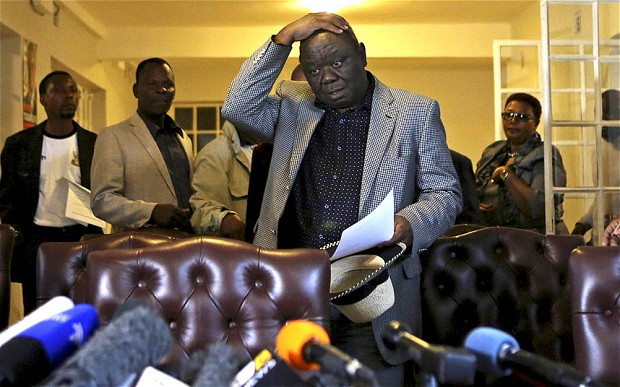

Le due organizzazioni africane hanno poi invitato Tsvangirai e i vertici del suo partito ad accettare il risultato finale, anche se “doloroso”. Il primo ministro, infatti, non appena si era profilata la sconfitta, aveva definito il voto una “farsa”, aggiungendo che se le operazioni fossero state condotte in maniera regolare il suo partito avrebbe senza dubbio trionfato. L’MDC aveva peraltro contestato le stesse elezioni, la cui data era stata anticipata da Mugabe dopo il passaggio di un referendum costituzionale nel marzo di quest’anno

La credibilità delle elezioni in Zimbabwe è stata subito messa in discussione anche dall’Occidente, con in particolare i governi di Londra e Washington che hanno chiesto indagini sui brogli. Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha affermato che “gli Stati Uniti ritengono che i risultati annunciati sabato non rappresentino l’espressione della volontà del popolo dello Zimbabwe”. Simili prese di posizione rischiano di infiammare gli animi nel paese africano, dove gli scontri elettorali nel 2008 fecero più di 200 morti. L’MDC ha comunque manifestato per ora l’intenzione di percorrere le vie legali per contestare il risultato del voto. Secondo la legge dello Zimbabwe, qualsiasi reclamo può essere presentato alla Corte Costituzionale entro sette giorni dall’annuncio ufficiale dei risultati. La Corte ha poi due giorni per emettere una sentenza, anche se un esito favorevole all’opposizione appare improbabile, anche perché i suoi membri sono in gran parte fedeli a Mugabe.

L’MDC ha comunque manifestato per ora l’intenzione di percorrere le vie legali per contestare il risultato del voto. Secondo la legge dello Zimbabwe, qualsiasi reclamo può essere presentato alla Corte Costituzionale entro sette giorni dall’annuncio ufficiale dei risultati. La Corte ha poi due giorni per emettere una sentenza, anche se un esito favorevole all’opposizione appare improbabile, anche perché i suoi membri sono in gran parte fedeli a Mugabe.

I risultati ufficiali diffusi dalla Commissione Elettorale, in ogni caso, hanno assegnato 158 seggi sui 210 totali della Camera bassa del Parlamento allo ZANU-PF di Mugabe, vale a dire una maggioranza di oltre i due terzi che consentirà al partito al potere di modificare a piacimento la Costituzione. L’MDC di seggi ne ha ottenuti invece 51, dimezzando la propria rappresentanza conquistata nel 2008.

Il voto per le presidenziali ha inoltre premiato l’89enne eroe dell’indipendenza con il 61% dei consensi, mentre Morgan Tsvangirai si è fermato al 34%. Nelle elezioni di cinque anni fa, quest’ultimo aveva ricevuto un numero maggiore di consensi rispetto a Mugabe nel primo turno delle presidenziali ma si era poi ritirato dal ballottaggio per fermare le violenze commesse dalle forze di sicurezza ai danni dei propri sostenitori.

Dopo gli scontri, la comunità internazionale aveva negoziato un fragile accordo tra i due rivali, i quali erano entrati in un governo di coalizione con Mugabe presidente e Tsvangirai premier. Da allora, il tracollo dell’economia dello Zimbabwe è stato in parte arrestato, mentre la decisione del 2009 di abbandonare la valuta locale per il dollaro USA aveva invertito una spirale inflattiva che aveva raggiunto livelli stratosferici. Secondo molti osservatori, tuttavia, l’accordo con lo ZANU-PF ha logorato l’MDC, esponendolo alle manovre dell’anziano presidente e determinando una rapida disaffezione tra gli elettori.

Se la formazione di un governo di unità nazionale nel 2008 con Mugabe ha in parte contribuito al declino elettorale dell’MDC, il principale partito di opposizione ha pagato soprattutto, da un lato, l’adattamento ai vantaggi della posizione di potere conquistata e, dall’altro, la percezione in gran parte giustificata di essere un partito che rappresenta gli interessi dei governi occidentali e del capitale internazionale.

Un’analisi del New York Times dello scorso mese di aprile aveva ad esempio descritto il crescente malcontento diffuso nel paese nei confronti di leader di partito coinvolti in numerosi episodi di corruzione e che si circondano di ricchezze e comodità, mentre la maggior parte della popolazione deve sopravvivere con un reddito di 2 dollari al giorno.

Lo stesso premier Tsvangirai è stato quest’anno al centro di polemiche per il proprio matrimonio faraonico e la costruzione di un’abitazione costata qualcosa come 3 milioni di dollari. Il partito è stato poi coinvolto in una serie di scandali, tra cui uno nel quale i suoi membri sono stati accusati di avere ceduto terreni pubblici in cambio di compensi per svariate migliaia di dollari.

Le pretese di Tsvangirai di avere partecipato ad un’elezione manipolata non trovano poi riscontro in un sondaggio condotto qualche mese fa da una ONG americana - Freedom House - tutt’altro che insensibile agli interessi di Washington all’estero. Secondo questa indagine, infatti, i consensi per l’MDC erano scesi dal 38% del 2010 al 20%, mentre lo ZANU-PF era salito nelle intenzioni di voto dal 17% al 31%.

Se Mugabe e il suo partito vengono poi incessantemente definiti dai meda occidentali come i cardini di un regime opprimente e dittatoriale, il movimento che ha portato lo Zimbabwe all’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1980 e il suo leader beneficiano tuttora di un certo gradimento tra la popolazione, in particolare grazie alla storica riforma dei terreni agricoli, nonché alle politiche di nazionalizzazione e di “indigenizzazione” messe in atto. La redistribuzione delle terre ha permesso a quasi 250 mila agricoltori di colore di lavorare aziende in precedenza nelle mani di appena seimila imprenditori bianchi. Se inizialmente una simile rivoluzione ha creato problemi enormi, essa non solo ha una valenza simbolica fondamentale nella storia post-coloniale dello Zimbabwe ma ha anche prodotto recentemente risultati migliori, con alcuni studi che hanno evidenziato come la produzione agricola stia lentamente tornando ai livelli di due decenni fa.

La redistribuzione delle terre ha permesso a quasi 250 mila agricoltori di colore di lavorare aziende in precedenza nelle mani di appena seimila imprenditori bianchi. Se inizialmente una simile rivoluzione ha creato problemi enormi, essa non solo ha una valenza simbolica fondamentale nella storia post-coloniale dello Zimbabwe ma ha anche prodotto recentemente risultati migliori, con alcuni studi che hanno evidenziato come la produzione agricola stia lentamente tornando ai livelli di due decenni fa.

Un’altra iniziativa di Mugabe sgradita all’Occidente e ai grandi interessi economici internazionali è stata quella che ha stabilito come la maggioranza della proprietà delle aziende operanti in settori strategicamente fondamentali per l’interesse nazionale debba rimanere nelle mani di cittadini dello Zimbabwe.

Se la redistribuzione delle terre e l’indigenizzazione dell’economia hanno indubbiamente creato una rete clientelare attorno al regime dello ZANU-PF, entrambi i programmi sono risultati decisivi per gettare le basi di un sistema di crescita indipendente.

Queste misure sono state fortemente combattute dall’MDC, le cui politiche economiche, al contrario, si basano fondamentalmente sull’integrazione dello Zimbabwe nei circuiti del capitale internazionale, così da mettere a disposizione dell’Occidente le risorse del paese e trasformarlo in una piattaforma per lo sfruttamento di manodopera a bassissimo costo.

A influire sul rovescio elettorale di Tsvangirai è stata anche l’immagine di un politico e di un partito irrimediabilmente legati a Washington e a Londra. Alcuni documenti pubblicati nel 2010 da WikiLeaks avevano addirittura spinto le autorità dello Zimbabwe ad aprire un’indagine per cospirazione e tradimento contro il primo ministro, il quale aveva chiesto segretamente al governo americano di mantenere le sanzioni economiche applicate al suo paese nonostante avesse sostenuto pubblicamente di volersi battere per la loro soppressione.

Le vaghe promesse di “trasparenza”, “democrazia” e “cambiamento” dell’MDC di Tsvangirai sono apparse perciò a molti soltanto slogan per nascondere gli obiettivi dei grandi interessi stranieri nel paese sudafricano, ostacolati dal nazionalismo economico promosso da Robert Mugabe. Non a caso, la prospettiva di “cambiamento” avanzata dal principale partito di opposizione è stata respinta proprio da quella fascia di popolazione che avrebbe dovuto risultare maggiormente sensibile a questa promessa, cioè gli elettori più giovani che, secondo i dati ufficiali, hanno invece premiato in larga misura lo ZANU-PF.

Se le proteste dell’MDC contro i risultati del voto della scorsa settimana dovessero proseguire nei prossimi giorni, è probabile dunque che lo Zimbabwe assisterà a nuove violenze, come conferma in questi giorni il dispiegamento di forze di sicurezza nella capitale, Harare, e nelle altre più importanti città. A gettare benzina sul fuoco potrebbero essere ancora una volta anche i governi occidentali, a cominciare da quello americano, i cui progetti di espansione nel continente africano continuano ad essere parzialmente frustrati da regimi come quello guidato da oltre trent’anni da Robert Mugabe.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Poche ore prima che Edward Snowden ottenesse finalmente l’asilo temporaneo dalla Russia lasciando l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, il sito web del quotidiano britannico The Guardian aveva pubblicato una nuova rivelazione che descrive un altro sconcertante programma clandestino dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA) degli Stati Uniti, grazie al quale i suoi analisti hanno la facoltà di monitorare l’intero traffico internet degli utenti americani e del resto del pianeta senza alcuna autorizzazione preventiva.

L’articolo firmato dal reporter e attivista statunitense Glenn Greenwald è la conferma documentata delle dichiarazioni che lo stesso Snowden aveva rilasciato nel mese di giugno sempre al Guardian e nelle quali affermava che un analista nella sua posizione, “seduto ad una scrivania, è in grado di intercettare chiunque, da un giornalista al suo commercialista, da un giudice federale al presidente [degli Stati Uniti], se soltanto è in possesso di un indirizzo e-mail personale”.

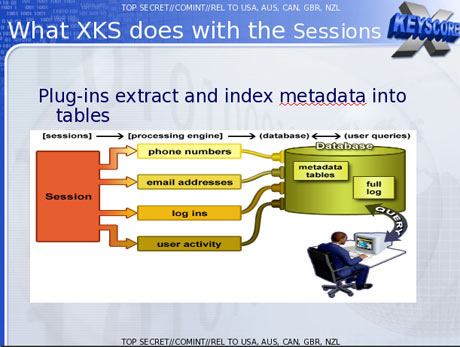

Il programma smascherato questa settimana è denominato “XKeyscore” e il Guardian ha pubblicato alcune slide, destinate alla formazione di dipendenti e contractor dell’NSA, che lo spiegano nel dettaglio. Attraverso di esso è possibile accedere ai dati internet di centinaia di milioni di persone conservati in un gigantesco archivio semplicemente riempiendo un modulo digitale e fornendo solo una generica motivazione che giustifichi la ricerca da effettuare. Ogni analista qualificato può procedere in questo modo, senza che un proprio superiore all’NSA o, tantomeno, un’autorità giudiziaria valuti l’ovvia e illegale invasione della privacy dei cittadini.

Nei documenti in questione viene detto senza mezzi termini che il programma XKeyscore permette di sorvegliare “praticamente tutto ciò che fa un utente normale su internet”, incluso il contenuto delle sue e-mail, ma anche i siti web visitati e le ricerche effettuate, oltre ovviamente ai cosiddetti “metadati” che, in teoria, non dovrebbero consentire il riconoscimento di chi viene intercettato. Addirittura, l’attività su internet di un qualsiasi utente può essere facilmente monitorata anche in tempo reale.

La lettura della posta elettronica personale degli utenti intercettati o delle loro attività sui social network è dunque interamente fattibile e avviene ogni giorno in un modo molto semplice. Gli analisti del governo, infatti, non devono far altro che inserire nel già ricordato modulo digitale del programma XKeyscore l’indirizzo e-mail della persona interessata o, ad esempio, lo username per accedere a siti come Facebook, assieme al range temporale prescelto, per accedere alla visualizzazione del contenuto dei messaggi o dei post pubblicati. Il monitoraggio del traffico internet e la raccolta delle relative informazioni sono possibili una volta acquisiti dati come l’indirizzo IP o di posta elettronica degli utenti, cosa che l’NSA è in grado di fare quando questi ultimi accedono ad un sito web che gli analisti decidono di tenere sotto controllo.

Il monitoraggio del traffico internet e la raccolta delle relative informazioni sono possibili una volta acquisiti dati come l’indirizzo IP o di posta elettronica degli utenti, cosa che l’NSA è in grado di fare quando questi ultimi accedono ad un sito web che gli analisti decidono di tenere sotto controllo.

La quantità di dati raccolti in questo modo è a dir poco enorme e aumenta al ritmo di 1 o 2 miliardi di singoli “records” al giorno. Per questo motivo, la maggior parte delle informazioni viene conservata per un breve periodo. Il contenuto di e-mail o conversazioni in chat è accessibile fino a cinque giorni, mentre i “metadati” rimangono nel database dell’NSA per circa un mese.

Per risolvere il problema dello spazio, tuttavia, l’agenzia di Fort Meade ha creato un sistema che consente di conservare più a lungo le informazioni ritenute “interessanti” in archivi separati, come quello denominato “Pinwale” che può custodire dati per un periodo massimo di cinque anni. Secondo i documenti pubblicati dal Guardian, nel corso del 2012 l’archivio del programma XKeyscore ha raccolto almeno 41 miliardi di “records” ogni singolo mese.

Come per gli altri programmi di sorveglianza, anche per quest’ultimo l’NSA agisce in violazione dei limiti già irrisori imposti alla propria attività di intelligence dai vari interventi legislativi ad hoc decisi dalla politica di Washington nell’ultimo decennio. A regolare le operazioni dell’agenzia dovrebbe essere in particolare il “FISA Amendments Act” del 2008, il quale, nel caso di obiettivi americani da intercettare, prevede l’emissione preventiva di un mandato da parte di un apposito tribunale che, peraltro, si riunisce e delibera in totale segretezza.

Il programma XKeyscore, però, viene utilizzato al di fuori di ogni controllo o supervisione, ufficialmente perché l’NSA giustifica l’ottenimento senza autorizzazione delle comunicazioni elettroniche di cittadini USA quando questi ultimi entrano in contatto con quelli di altri paesi sottoposti a intercettazione.

Il direttore dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti, James Clapper, proprio qualche giorno fa aveva ammesso in una lettera indirizzata al Senato il superamento dei limiti imposti dalla legge all’NSA, attribuendo però il comportamento illegale dell’agenzia soltanto a “errori umani” e a “problemi tecnologici”.

Le operazioni condotte dagli analisti dell’intelligence a stelle e strisce grazie al programma XKeyscore, in ogni caso, smentiscono clamorosamente le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane dai vertici dell’apparato della sicurezza nazionale. Lo stesso Clapper, così come il direttore dell’NSA, generale Keith Alexander, e membri di altissimo livello dell’FBI hanno infatti ripetuto fino alla nausea che non esisteva alcuna possibilità di accedere al contenuto delle comunicazioni elettroniche degli americani senza il permesso o la supervisione di un’autorità giudiziaria. Queste menzogne sono state spesso pronunciate di fronte a membri del Congresso ma nessuno dei responsabili è stato finora chiamato a rispondere delle sue parole.

Ancora più imbarazzante è stata poi la coincidenza delle ultime rivelazioni di Edward Snowden con la pubblicazione da parte della Casa Bianca di documenti classificati relativi ad una sentenza del cosiddetto Tribunale per la Sorveglianza dell’Intelligence Straniera (FISC). Con essi, l’amministrazione Obama intendeva mostrare come l’NSA agisca nei limiti di legge, nel caso specifico descrivendo come l’agenzia è entrata in possesso dei dati telefonici dei clienti della compagnia americana Verizon solo dopo avere ricevuto il via libera dal Tribunale.

Lo sforzo dei politici americani di convincere i propri cittadini che l’NSA opera all’interno dei debolissimi limiti legali posti alla propria attività - cosa che non corrisponde comunque alla realtà - non può cambiare i fatti rivelati dai documenti forniti da Snowden e cioè che i programmi segreti di sorveglianza vengono messi in atto dietro le spalle degli americani e, soprattutto, rappresentano una indiscutibile e inquietante violazione delle garanzie costituzionali.

Il Quarto Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti protegge infatti senza alcuna eccezione - nemmeno per necessità legate a presunte minacce alla sicurezza nazionale - da perquisizioni e confische in assenza di un valido motivo. La palese illegalità con cui opera il governo per tenere sotto controllo il dissenso domestico e qualsiasi minaccia ai propri interessi all’estero sta comunque producendo una forte opposizione popolare nei confronti di una classe politica già ampiamente screditata. Per cercare di dare una qualche apparenza di legittimità alla condotta delle agenzie di intelligence, il Congresso americano ha perciò avviato da qualche tempo un “dibattito” sulle questioni sollevate dalle rivelazioni di Snowden.

La palese illegalità con cui opera il governo per tenere sotto controllo il dissenso domestico e qualsiasi minaccia ai propri interessi all’estero sta comunque producendo una forte opposizione popolare nei confronti di una classe politica già ampiamente screditata. Per cercare di dare una qualche apparenza di legittimità alla condotta delle agenzie di intelligence, il Congresso americano ha perciò avviato da qualche tempo un “dibattito” sulle questioni sollevate dalle rivelazioni di Snowden.

Così, proprio mercoledì la commissione Giustizia del Senato ha tenuto un’audizione sui programmi di sorveglianza interna, principalmente allo scopo di dare l’occasione ad alcuni suoi membri di atteggiarsi a critici dell’NSA. Se pure i toni della discussione sono apparsi a tratti accesi, praticamente tutti i membri del Congresso sostengono l’operato dell’agenzia, mentre alcuni chiedono, tutt’al più, la fine degli abusi legali più evidenti, una maggiore “trasparenza” o una supervisione più rigida.

Il fatto che nessun membro del Congresso e dei media più importanti abbia finora chiesto la fine senza condizioni dei programmi di sorveglianza dell’NSA o ne abbia messo in dubbio la costituzionalità testimonia quindi dell’ormai quasi totale scomparsa di voci autenticamente democratiche all’interno dell’establishment politico americano.

Una realtà, quest’ultima, che appare d’altra parte inevitabile, visto che l’intera classe politica è essa stessa pressoché interamente coinvolta nella creazione di un sistema di controllo e di sorveglianza della popolazione così capillare e pervasivo da fare impallidire quelli messi in atto dalle dittature più repressive finora conosciute.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il giudice della corte marziale che sta processando Bradley Manning ha ritenuto l’ex analista dell’esercito colpevole di 19 dei 21 capi di imputazione contestatigli dal governo americano. Manning è stato invece assolto dall’accusa più grave e dalle implicazioni più serie, quella di “connivenza con il nemico” per avere fornito centinaia di migliaia di documenti militari e diplomatici segreti a WikiLeaks. Le sei imputazioni di cui sarebbe colpevole secondo il cosiddetto Espionage Act del 1917, tuttavia, sono ampiamente sufficienti a fargli trascorrere il resto della vita dietro le sbarre, così come a stabilire un precedente legale per perseguire nel prossimo futuro qualsiasi fuga di notizie diffuse a mezzo stampa.

Per scelta dello stesso Manning, a decidere della sua sorte non è stata una giuria bensì unicamente il giudice militare che presiede la corte marziale, colonnello Denise Lind. Le accuse per le quali quest’ultima ha ritenuto Manning colpevole potrebbero costargli fino ad un totale di 136 anni di carcere, anche se gli osservatori del processo ritengono estremamente improbabile una condanna così pesante.

La pena per Manning verrà in ogni caso stabilita al termine dell’ultima fase della corte marziale che è iniziata mercoledì e che potrebbe durare svariate settimane. Sia l’accusa che la difesa avranno la possibilità di interrogare una ventina di testimoni e, al termine del procedimento, i legali di Manning presenteranno appello, probabilmente allungando per anni la vicenda legale che coinvolge il 25enne ex militare americano. Nell’ambito della giustizia militare non sono comunque previste regole specifiche relative al minimo della pena da assegnare agli imputati giudicati colpevoli.

Quella che sta andando in scena ai danni di Bradley Manning a Fort Meade, nel Maryland, è in ogni caso una parodia della giustizia. L’unica colpa del giovane alla sbarra è infatti quella di avere deciso di mettere a rischio la propria vita per rivelare i crimini commessi da quella stessa classe politica, dai vertici militari e di intelligence che hanno di fatto emesso la sentenza di condanna nei suoi confronti.

Come hanno fatto notare alcuni commentatori subito dopo la lettura del verdetto da parte del giudice Lind, ironicamente la corte marziale di Manning si riunisce a breve distanza dal quartier generale dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA), simbolo stesso dell’illegalità dei metodi di sorveglianza messi in atto su scala globale e rivelati in queste settimane da Edward Snowden, anch’egli obiettivo della vendetta del governo americano. Quasi tutti i media “mainstream” negli Stati Uniti hanno cercato di dare risalto alla decisione del giudice Lind di assolvere Manning dall’accusa di avere favorito il nemico. Questa imputazione era stata perseguita ostinatamente dall’accusa, secondo la quale i vertici di al-Qaeda avrebbero beneficiato dell’accesso ai documenti riservati pubblicati da WikiLeaks semplicemente leggendone il contenuto su internet.

Quasi tutti i media “mainstream” negli Stati Uniti hanno cercato di dare risalto alla decisione del giudice Lind di assolvere Manning dall’accusa di avere favorito il nemico. Questa imputazione era stata perseguita ostinatamente dall’accusa, secondo la quale i vertici di al-Qaeda avrebbero beneficiato dell’accesso ai documenti riservati pubblicati da WikiLeaks semplicemente leggendone il contenuto su internet.

Questa accusa è stata lasciata cadere verosimilmente a causa della sua stessa assurdità in relazione al caso Manning e in seguito all’ondata di indignazione sollevata tra la popolazione e i rappresentanti della stampa americana. Per i media d’oltreoceano, dunque, l’assoluzione dal reato di connivenza con il nemico avrebbe evitato la criminalizzazione degli stessi giornalisti che si occupano di questioni legate alla sicurezza nazionale, anche se, in realtà, i sei capi d’accusa relativi all’Espionage Act per i quali Manning è stato giudicato colpevole forniscono abbondantemente la possibilità al governo di incriminare i cosiddetti “whistleblowers” secondo il dettato della legge reazionaria approvata quasi un secolo fa.

La sentenza di martedì, perciò, fissa un precedente inquietante per il futuro della libertà di informazione negli Stati Uniti, non solo per la probabile dura condanna che attende comunque Manning ma, appunto, anche per la vastità degli strumenti pseudo-legali nelle mani del governo per perseguire le fonti al proprio interno che intendono rivelare i crimini di cui sono testimoni.

L’intero procedimento a carico di Bradley Manning, oltretutto, ha avuto un carattere profondamente anti-democratico, a cominciare dalla sua detenzione preventiva durata oltre tre anni, durante i quali ha subito trattamenti giudicati come tortura dalle organizzazioni a difesa dei diritti civili e dalle stesse Nazioni Unite.

Durante la corte marziale, poi, svariati diritti dell’imputato sono stati regolarmente calpestati. Ad esempio, la difesa ha avuto un accesso limitato ai documenti che dovrebbero incriminare Manning, mentre, se possibile ancora più gravemente, dopo la chiusura della prima fase del procedimento e a pochi giorni dalla sentenza, il giudice Lind aveva modificato la natura di alcune imputazioni per favorire l’accusa, prendendo arbitrariamente una decisione che avrebbe dovuto rimettere in discussione l’intero procedimento.

In difesa di Bradley Manning si sono mossi molti attivisti e intellettuali americani in questi mesi, anche se una mobilitazione più massiccia della popolazione è stata ostacolata sia dal modo in cui la maggior parte dei media ha coperto la sua vicenda sia dall’incessante campagna di discredito orchestrata dalla politica di Washington.

Inoltre, fin dall’inizio della corte marziale, i legali di Manning hanno deciso di evitare di sollevare un dibattito sul merito e la gravità delle informazioni rivelate dal loro assistito, puntando piuttosto sul tentativo di dipingerlo come un giovane ingenuo senza cattive intenzioni nei confronti del governo. Al contrario, le azioni di Manning e le dichiarazioni da lui rilasciate in aula hanno evidenziato una chiara consapevolezza della serietà dei crimini svelati con un gesto che avrebbe dovuto portare ad una maggiore consapevolezza tra la popolazione dei metodi clandestini e criminali dell’imperialismo americano nel mondo. Il trattamento riservato a Manning - così come il numero record di processi (7) secondo il dettato dell’Espionage Act intentati finora dall’amministrazione Obama - rappresenta dunque un minaccioso esempio e assieme un messaggio per i potenziali “whistleblowers” all’interno delle varie agenzie del governo.

Il trattamento riservato a Manning - così come il numero record di processi (7) secondo il dettato dell’Espionage Act intentati finora dall’amministrazione Obama - rappresenta dunque un minaccioso esempio e assieme un messaggio per i potenziali “whistleblowers” all’interno delle varie agenzie del governo.

Oltre al precedente stabilito dalla corte marziale in corso a Fort Meade, in questi giorni è arrivato un ulteriore attacco frontale alla libertà di informazione negli USA in seguito ad una sentenza emessa da un giudice nell’ambito di un altro processo contro un ex membro dell’apparato della sicurezza nazionale, accusato di avere fornito informazioni riservate ad un reporter di FoxNews.

Secondo il giudice, infatti, per ottenere una condanna in un procedimento di questo genere l’accusa non deve necessariamente dimostrare che la diffusione di informazioni classificate abbia arrecato un qualche danno alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nemmeno in via ipotetica. Le fonti interne al governo, in sostanza, potrebbero essere incriminate soltanto per il fatto di avere rivelato notizie segrete di qualsiasi genere, anche se considerate universalmente inoffensive per il governo.

La fermezza con cui l’amministrazione Obama si sta muovendo per reprimere qualsiasi testimonianza dei propri crimini dimostra il terrore che la classe dirigente USA nutre nei confronti di una popolazione ben informata e dietro le cui spalle, invece, opera ormai in tutto il pianeta con metodi illegali.

Per questa ragione, l’atto eroico di Bradley Manning verrà punito duramente al termine di un processo-farsa che, quanto meno, ha mostrato chiaramente come il nemico del governo americano non sia tanto al-Qaeda o la galassia delle organizzazioni terroristiche internazionali, spesso usate da Washington per i propri fini strategici, ma lo stesso popolo americano che esso dovrebbe teoricamente rappresentare.