- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Con una manovra politica insolita, questa settimana la coalizione di maggioranza nel parlamento romeno ha approvato una mozione di sfiducia contro il proprio governo, sbloccando una situazione che aveva messo uno contro l’altro il primo ministro, Sorin Grindeanu, e il suo compagno di partito, il leader dei Social Democratici (PSD), Liviu Dragnea.

L’evoluzione della nuova crisi politica in Romania era stata per molti inaspettata. La rottura tra Grindeanu e Dragnea si era consumata la scorsa settimana dopo che 25 dei 26 ministri del governo di Bucarest avevano rassegnato le dimissioni per costringere il primo ministro ad abbandonare il proprio incarico. Parallelamente, i vertici del PSD avevano anche espulso Grindeanu dal partito.

Quest’ultimo aveva però puntato i piedi e denunciato il golpe ai suoi danni orchestrato dalla leadership del partito, così che mercoledì è stato necessario un imbarazzante voto formale in parlamento per ratificare il cambio alla guida dell’esecutivo romeno.

La presentazione di una mozione di sfiducia da parte della stessa maggioranza di governo è una novità assoluta per la Romania e riflette il durissimo scontro in atto all’interno del PSD. Mercoledì in parlamento, i due leader socialdemocratici hanno spiegato le proprie ragioni prima del voto. Il primo ministro ha ricordato come fino a pochi mesi fa i suoi rapporti con Dragnea fossero buoni e il numero uno del partito avesse approvato in pieno sia la composizione dell’esecutivo sia il programma di governo.

Grindeanu era stato la seconda scelta di Dragnea dopo che il presidente conservatore romeno, Klaus Iohannis, a fine dicembre aveva respinto la prima candidata del PSD, Sevil Shaidehh, con ogni probabilità a causa delle simpatie espresse dal marito di origine siriana per il regime di Assad.

Sia la Shaidehh che Grindeanu erano dati per fedelissimi di Dragnea, tanto da essere considerati entrambi dei fantocci nelle mani del leader socialdemocratico, impossibilitato ad assumere in prima persona l’incarico di primo ministro per via di una condanna per frode elettorale.

Dopo il successo piuttosto netto del PSD nelle elezioni del dicembre scorso, il governo di coalizione con l’Alleanza dei Liberali e dei Democratici (ALDE) di centro-destra aveva subito incontrato un pesante ostacolo nei primi mesi del nuovo anno. A febbraio, l’esecutivo era sopravvissuto a una mozione di sfiducia dell’opposizione, scaturita dalle massicce proteste di piazza contro un decreto di emergenza che, tra l’altro, garantiva un’amnistia di fatto ai politici corrotti del paese balcanico.

Del provvedimento, successivamente ritirato, avrebbe beneficiato anche lo stesso Dragnea per tornare a ricoprire incarichi di governo, ma si era alla fine risolto in un fallimento, vista soprattutto l’attitudine della popolazione romena nei confronti di una classe politica considerata in gran parte corrotta e al servizio delle classi privilegiate.

Lo stop all’amnistia deve avere dunque provocato un deterioramento nei rapporti tra il premier Grindeanu e Dragnea, così da spingere il leader del PSD a tramare per un avvicendamento alla guida del governo in modo da disporre di un sostituto più facilmente controllabile. Ufficialmente, Dragnea ha spiegato che le ragioni della sua iniziativa hanno a che fare con l’incapacità del gabinetto di implementare le “riforme” previste dal programma del partito. Mercoledì in aula, Dragnea ha definito “piuttosto buona” la performance del governo Grindeanu, aggiungendo che, tuttavia, ciò “non è abbastanza”.

Ufficialmente, Dragnea ha spiegato che le ragioni della sua iniziativa hanno a che fare con l’incapacità del gabinetto di implementare le “riforme” previste dal programma del partito. Mercoledì in aula, Dragnea ha definito “piuttosto buona” la performance del governo Grindeanu, aggiungendo che, tuttavia, ciò “non è abbastanza”.

La stampa romena ha fatto notare come appena un mese fa Dragnea avesse espresso la propria soddisfazione per l’operato del governo. Un parere positivo, quello del leader socialdemocratico, dovuto anche ai dati economici diffusi nel mese di maggio che indicavano la crescita della Romania nel primo trimestre dell’anno (5,6%) come la più sostenuta di tutta l’Unione Europea.

Dietro a questi numeri vi è però una realtà economica e sociale ben diversa e il sostanziale malcontento diffuso tra la maggioranza della popolazione romena, esploso solo pochi mesi fa contro il governo Grindeanu, può avere convinto Dragnea a muoversi contro il primo ministro.

La vita dei governi romeni di qualsiasi orientamento è stata d’altra parte breve negli ultimi anni, caratterizzati da numerose manifestazioni di piazza. Già nel corso del 2015 il governo socialdemocratico dell’allora premier Victor Ponta era stato costretto alle dimissioni, dopo che le accuse di corruzione si erano saldate alla rabbia popolare dovuta a un incendio scoppiato in una discoteca di Bucarest, nel quale erano morte 64 persone.

Messo da parte Ponta, il presidente Iohannis aveva nominato a capo di un governo tecnico l’ex commissario europeo Dacian Ciolos, ma, dopo appena un anno, le dure politiche di austerity implementate da quest’ultimo avevano riconsegnato la maggioranza parlamentare al PSD.

Dietro alle vicende di questi giorni c’è comunque un’accesa lotta di potere tra le fazioni del Partito Social Democratico romeno. La mozione di sfiducia di mercoledì è stata approvata con 241 voti a favore e appena 7 contrari, con le opposizioni che si sono astenute, ma per molti osservatori gli equilibri nel partito potrebbero non essere così netti.

Grindeanu era stato appoggiato ad esempio dall’ex primo ministro Ponta, tra i più accesi oppositori di Dragnea, ed entrambi sembravano poter essere in grado di raccogliere un certo numero di consensi nel partito tra i colleghi più a disagio per i metodi autoritari dell’attuale leader.

Il tentativo di salvare il governo è invece evidentemente fallito, anche se la maggior parte di coloro che hanno votato la sfiducia in aula può averlo fatto per evitare una spaccatura nel PSD. La situazione precaria nel paese e l’aggravarsi delle rivalità internazionali, che si riflettono in maniera particolare sull’area balcanica, non lasciano comunque intravedere un percorso sereno per il prossimo governo, così che la resa dei conti interna al partito di maggioranza potrebbe essere soltanto rimandata. Alcuni, addirittura, prevedono un difficile percorso parlamentare per il prossimo governo, con la maggioranza che ha sostenuto finora Grindeanu in forte dubbio a causa di possibili defezioni.

Alcuni, addirittura, prevedono un difficile percorso parlamentare per il prossimo governo, con la maggioranza che ha sostenuto finora Grindeanu in forte dubbio a causa di possibili defezioni.

Intanto, il presidente Iohannis ha fissato per lunedì prossimo l’inizio delle consultazioni con i rappresentanti dei partiti romeni. Dragnea, da parte sua, ha fatto sapere di avere già selezionato quattro possibili candidati alla carica di primo ministro, tra cui, secondo la stampa locale, ci sarebbero il vice-governatore della banca centrale, Florin Georgescu, e l’ex ministro dell’Interno, Carmen Dan.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

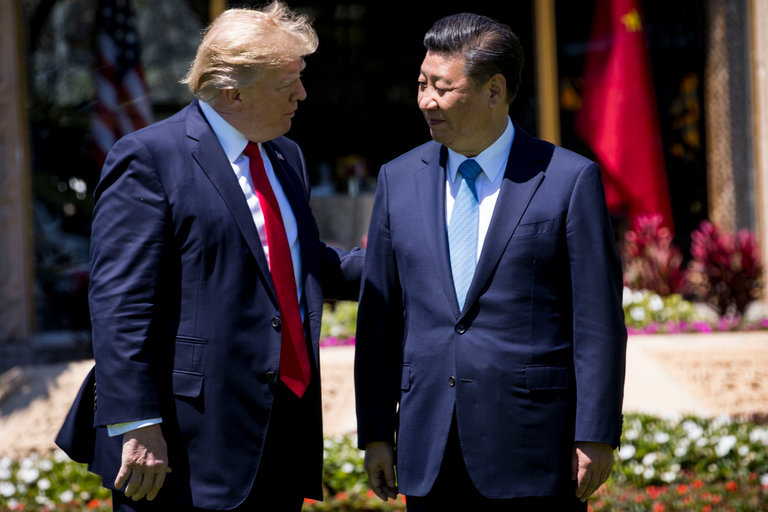

Il vertice strategico sino-americano che si è aperto mercoledì negli Stati Uniti è stato anticipato da un intervento pubblico del presidente Trump sulla situazione in Corea del Nord che ha confermato l’intenzione di Washington di alzare il livello dello scontro con Pyongyang, mettendo nuovamente in una situazione scomoda il governo cinese.

Al “Dialogo strategico e sulla sicurezza”, concordato da Trump e Xi Jinping nel mese di aprile, partecipano i segretari di Stato e alla Difesa USA, Rex Tillerson e James Mattis, e i rispettivi omologhi cinesi, Yang Jiechi e Fang Fenghui. Fonti del dipartimento di Stato hanno chiarito che il tema principale in agenda è appunto la Corea del Nord, attorno alla quale la retorica americana ha fatto segnare una nuova escalation nei giorni scorsi.

L’occasione è giunta questa volta dal decesso, avvenuto lunedì, del 22enne studente americano Otto Warmbier pochi giorni dopo il rimpatrio in stato di coma dalla Corea del Nord, dove era stato arrestato e condannato a 15 anni di lavori forzati, ufficialmente per avere rubato un manifesto di propaganda da un hotel.

Washington ha subito fatto sapere di voler prendere in considerazione lo stop ai viaggi di cittadini americani in Corea del Nord, mentre esponenti politici e dei vertici militari, incluso il presidente Trump, hanno chiesto o promesso una risposta adeguata al trattamento di Warmbier.

Ancora prima dei risultati delle analisi mediche sulle reali cause della morte del giovane dell’Ohio, soprattutto dal Congresso è giunto un coro di durissime accuse nei confronti del regime nordcoreano. Tra gli altri, i senatori repubblicani John McCain e Marco Rubio hanno invitato la Casa Bianca a non lasciare impunito quello che è stato definito un “assassinio” di un cittadino americano da parte di una “potenza ostile”.

Nuove sanzioni punitive contro Pyongyang sarebbero già in preparazione, ma anche l’ipotesi militare continua a essere pericolosamente discussa sui media e all’interno del governo americano. In una conferenza stampa, la portavoce del dipartimento di Stato, Heather Nauert, ha confermato che gli USA starebbero “considerando ogni opzione”.

Il già ricordato intervento di Trump, come al solito su Twitter, ha poi convinto molti dell’imminenza di un’operazione militare contro la Corea del Nord. Martedì, cioè, il presidente americano ha ringraziato il governo cinese per “l’aiuto” nel trattare con la Corea del Nord, per poi aggiungere che lo sforzo “non ha funzionato”.

L’uscita di Trump fa riferimento alle continue pressioni su Pechino per richiamare all’ordine il regime di Kim, convincendolo ad abbandonare il proprio programma nucleare e ad accettare le condizioni imposte da Washington per il possibile avvio di un qualche confronto diplomatico.

Nei mesi scorsi, infatti, l’amministrazione Trump aveva chiarito che l’eventuale contributo di Pechino nella risoluzione della crisi nella penisola di Corea avrebbe dovuto dare frutti nel breve periodo. In caso contrario, Washington avrebbe risolto la questione in maniera unilaterale. Questa strategia serviva evidentemente a creare il clima adatto a un’offensiva anche militare contro Pyongyang. Di ciò il governo cinese ne era ben consapevole, così com’è oggi cosciente del pericolo di un’escalation militare contro la Corea del Nord. Se la Cina è di gran lunga il principale partner economico e strategico di Pyongyang, per non dire l’unico, la sua influenza sulle dinamiche interne del vicino nord-orientale è però limitata.

Questa strategia serviva evidentemente a creare il clima adatto a un’offensiva anche militare contro Pyongyang. Di ciò il governo cinese ne era ben consapevole, così com’è oggi cosciente del pericolo di un’escalation militare contro la Corea del Nord. Se la Cina è di gran lunga il principale partner economico e strategico di Pyongyang, per non dire l’unico, la sua influenza sulle dinamiche interne del vicino nord-orientale è però limitata.

Da Pechino, martedì un portavoce del ministero degli Esteri ha ricordato come la crisi potrà essere affrontata efficacemente solo attraverso la “cooperazione” di USA e Cina. La testata ufficiale cinese Global Times ha inoltre definito una “illusione” credere che la questione possa essere risolta solo grazie all’aiuto della Cina.

Con la consueta moderazione, cioè, il governo cinese insiste correttamente nel ricordare come la responsabilità dell’aggravamento della situazione nella penisola coreana, così come di un’eventuale de-escalation, sia soprattutto degli Stati Uniti.

Il “tweet” di Trump aveva comunque l’obiettivo di fissare da subito i toni della discussione di mercoledì e giovedì a Washington tra i rappresentanti di USA e Cina. Un esito negativo del vertice potrebbe perciò essere utilizzato dalla Casa Bianca come giustificazione per le nuove misure allo studio, sia in termini di sanzioni che militari, attribuendone la colpa al rifiuto o all’incapacità cinese di rimettere in riga la Corea del Nord.

D’altra parte, i preparativi per una guerra nella penisola di Corea sono ormai avanzati, visto il dispiegamento di forze USA nella regione ordinato durante le scorse settimane. Se le portaerei Carl Vinson e Ronald Reagan dovrebbero avere lasciato recentemente le acque al largo della penisola, la dimostrazione della forza militare americana in questi giorni è apparsa evidente dall’esercitazione condotta martedì da due bombardieri B-1B con l’aviazione giapponese e sudcoreana.

Le pressioni degli ambienti “neo-con” per imprimere un’accelerazione sulla Corea del Nord devono però fare i conti anche con gli equilibri politici ancora in fase di assestamento a Seoul. L’amministrazione sudcoreana del neo-presidente di centro-sinistra, Moon Jae-in, sta cercando di definire i propri orientamenti strategici nel tentativo di attenuare la linea dura tenuta nei confronti di Pyongyang dai suoi due predecessori conservatori.

Moon sta da un lato assecondando per molti versi l’aggressività di Washington sulla crisi nordcoreana, ma ha dall’altro evidenziato una certa disponibilità al dialogo con il regime di Kim, coerentemente con il suo programma elettorale che ha intercettato la moderazione diffusa tra la popolazione sudcoreana per quanto riguarda i rapporti con il nord. Potenzialmente, anzi, le posizioni di Washington e Seoul rischiano di divergere sempre più nel prossimo futuro, visti anche i giustificati timori con cui la Corea del Sud guarda a un eventuale catastrofico conflitto armato nella penisola.

Potenzialmente, anzi, le posizioni di Washington e Seoul rischiano di divergere sempre più nel prossimo futuro, visti anche i giustificati timori con cui la Corea del Sud guarda a un eventuale catastrofico conflitto armato nella penisola.

A conferma delle tensioni tra i due alleati, mercoledì un portavoce del presidente Moon ha affermato che la Corea del Sud “non necessita del permesso degli Stati Uniti per riaprire il dialogo” con Pyongyang. La precisazione è arrivata in seguito alla controversia scatenata da una precedente intervista rilasciata dallo stesso presidente alla rete americana CBS, nella quale la giornalista Norah O’Donnell aveva appunto chiesto a quest’ultimo se Trump sarà disposto ad approvare un eventuale negoziato tra le due Coree “senza condizioni preliminari”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

MANAGUA. L’aggressione politica, diplomatica e mediatica verso il Venezuela ha ormai oltrepassato i limiti dell’ossessione. A sostegno di una opposizione inguardabile, sostenuta da Washington e dai paramilitari colombiani, sono scese in campo forze e personaggi di ogni ordine e grado. Nell’opera di mistificazione spiccano i media (tra tutti la CNN) che sulla realtà venezuelana spacciano fake news senza pudori, realizzando i loro reportage sotto dettatura dei partiti di opposizione.

A cominciare dal definire una “dittatura” un paese nel quale si è votato 19 volte negli ultimi 15 anni e dove solo in due di queste ha vinto la destra. Stando alla Fondazione di Jimmy Carter - ex presidente USA, non un chavista - il sistema elettorale venezuelano “è il migliore del mondo e vi partecipa l’80% della popolazione avente diritto".

Tra le cose che non vengono raccontate c’è che l’acutizzarsi dello scontro ha origine in un conflitto tra i poteri dello Stato, nato dalla decisione del Tribunale elettorale di non riconoscere la validità dell’elezione di 3 deputati dell’opposizione nella zona amazzonica. Si trattava di elezioni fraudolente e il tribunale non le vistò come legittime. Da quel momento l’opposizione rifiutò di adeguarsi a quanto prevedono le norme sulle elezioni e il regolamento parlamentare e diede inizio alla campagna violenta di manifestazioni. Provando a mettere all’angolo il governo Maduro, convinti che il Venezuela non avrebbe accettato, chiesero la mediazione della Chiesa di Roma al negoziato, ma quando Papa Francisco inviò un suo delegato, alla prima riunione abbandonarono il tavolo e interruppero le trattative.

Negli ultimi mesi si è assistito ad un incremento delle manifestazioni violente perché lo scopo dell’opposizione é la caduta rapida del governo: la sua strategia, così come la sua unità interna, hanno respiro corto e, se non vincono a breve, c’è rischio che non vincano più. Non a caso alla reiterata disponibilità del governo di riattivare il dialogo, l’opposizione rifiuta e sceglie invece di aizzare le piazze.

Perché? Per diversi motivi, tra i quali quello, appunto, della divisione al suo interno, riscontrabile tra l’altro nella lotta subdola tra l’ex candidato alla Presidenza Capriles e il fascista Leopoldo Lopez. Capriles, il cui carisma è in discesa, teme che Lopez possa utilizzare un suo cedimento al governo per strappagli la leadership e resta quindi sull’onda del rifiuto del dialogo nel timore di essere sconfessato dalle piazze dove si mescolano attivisti di destra e criminali in affitto. E proprio nel racconto falsificato delle manifestazioni violente i media svolgono la seconda parte del compito assegnatogli. Dipingono le squadracce pagate dell’opposizione come fossero manifestanti spontanei e pacifici. Non parlano dell’abbondanza di pistole e molotov, di fionde e pietre, di spranghe e scudi; di due ragazzi bruciati vivi solo perché sospettati di essere “chavisti”, sempre dai “manifestanti pacifici”.

E proprio nel racconto falsificato delle manifestazioni violente i media svolgono la seconda parte del compito assegnatogli. Dipingono le squadracce pagate dell’opposizione come fossero manifestanti spontanei e pacifici. Non parlano dell’abbondanza di pistole e molotov, di fionde e pietre, di spranghe e scudi; di due ragazzi bruciati vivi solo perché sospettati di essere “chavisti”, sempre dai “manifestanti pacifici”.

Meno che mai parlano dei paramilitari colombiani dediti agli assassinii mirati, tra questi quelli di deputati governativi assassinati fin dentro alle loro case. Infine, occultano le manifestazioni di massa a favore del governo, come quella di due giorni fa a Caracas con centinaia di migliaia di persone e dimenticano che, anche nella passata vittoria elettorale dell’opposizione, il margine era assai ridotto e che, lo si voglia o no, il paese è diviso in due come una mela.

Nell’area dedicata allo spaccio di fake news si distingue il "Gruppo Prisa", ovvero il marchio editoriale al quale appartiene il quotidiano spagnolo El Pais. Legato oltre ogni decenza ad alcuni settori politico-finanziari spagnoli e statunitensi, da diversi anni si è messo al servizio dell’impero a stelle e strisce in ogni paese del continente latinoamericano. Per non dire di altre emittenti, come la tv nazionale cilena, che per corroborare le tesi di un reportage sulla violenza in Venezuela mise in onda immagini prese a Bogotà e Rio De Janeiro spacciandole come fossero di Caracas.

Ma anche i nostri media, Corriere e Repubblica in testa (cui si accoda - purtroppo - anche Il Fatto Quotidiano, per ignoranza redazionale nei temi di politica estera), svolgono il loro compitino da impiegati amanuensi della propaganda statunitense. Solo per fare un esempio, nel caso del fascista Leopoldo Lopez, arrestato, giudicato e condannato per istigazione all’odio e per responsabilità sia nei disordini (le guarimbas), sia negli omicidi di civili, i nostri eroi della “libera stampa” chiedono incessantemente il suo rilascio, sebbene sia stato considerato colpevole di tre omicidi.

Strano però, che quando sono stati inferti nove anni di carcere ad un manifestante italiano per il lancio di un estintore su un blindato dei carabinieri, la condanna venne salutata dagli stessi giornali come necessaria e congrua. Insomma, uccidere poliziotti e civili a Caracas viene considerata poco più che una ragazzata meritevole di assoluzione, mentre lanciare un oggetto contundente su un blindato dei carabinieri a Roma merita 9 anni di carcere.

La terza centuria si giova poi degli ex presidenti o ministri di paesi stranieri che, per arrotondare le già laute prebende, si mettono a disposizione degli Stati Uniti per combattere la guerra contro Caracas. Spiccano in questo ruolo gli spagnoli Josè Maria Aznar e Felipe Gonzales. Aznar non stupisce: i suoi rapporti con l’America latina sono sempre stati eccellenti con i settori più reazionari, soprattutto con il terrorismo cubanoamericano in Florida e con i paramilitari colombiani di Uribe e Mancuso in Colombia, quindi nessuna sorpresa per la sua posizione.

Per quanto riguarda invece l’ex socialista Felipe Gonzales, si deve ricordare che da Premier spagnolo diede l’autorizzazione alla costituzione illegale ed incostituzionale dei GAL, gli squadroni della morte governativi che uccidevano i dirigenti ETA: con che faccia oggi accusi Caracas di non rispettare la democrazia e i diritti umani, è un mistero. Per carità di patria non menzioniamo Casini, ci troveremmo peraltro in totale solitudine.

Ad occupare il fronte continentale latinoamericano ci sono le ONG americane come Human Right Watch e le organizzazioni regionali filo statunitensi, tra le quali spicca la OEA (Organizzazione degli Stati Americani) diretta da Luis Almagro, ex politicante uruguayano che ha aperto una guerra senza quartiere contro il governo Maduro. Nonostante l’organismo abbia nel suo statuto anche la difesa dell’integrità dei paesi membri, Almagro, che svolge ormai da mesi il ruolo di portavoce dell’opposizione venezuelana, si guarda bene dal chiedere dialogo e pacificazione, come il suo ruolo imporrebbe; accusa Caracas di ogni nefandezza chiedendo le dimissioni del governo e la fine del progetto politico bolivariano. L’operato di Almagro è in totale osservanza di quanto impone la Casa Bianca. Con l’intento di isolare il Venezuela e renderlo così più vulnerabile, cerca da mesi d’imporre un voto dell’organizzazione. L'obiettivo è produrre una rottura che permetta ai paesi membri di decidere sanzioni contro Caracas e, eventualmente, di girarsi altrove nel caso di un intervento militare diretto, sia da parte della Colombia per procura che direttamente da parte statunitense, visto che dispone di 7 basi militari in territorio colombiano.

L’operato di Almagro è in totale osservanza di quanto impone la Casa Bianca. Con l’intento di isolare il Venezuela e renderlo così più vulnerabile, cerca da mesi d’imporre un voto dell’organizzazione. L'obiettivo è produrre una rottura che permetta ai paesi membri di decidere sanzioni contro Caracas e, eventualmente, di girarsi altrove nel caso di un intervento militare diretto, sia da parte della Colombia per procura che direttamente da parte statunitense, visto che dispone di 7 basi militari in territorio colombiano.

Ma Almagro al momento colleziona sconfitte, perché nessuna delle sue proposte (formalmente avanzate da Messico e Stati Uniti, e sostenute dai dodici paesi che propongono la linea dura nei confronti di Maduro) ha ottenuto il sostegno necessario tra i trentaquattro membri. Il gruppo dei paesi alleati con Caracas, in tutto otto, ha invece appoggiato una proposta in cui si auspica la fine della violenza e la ripresa del dialogo.

L’inginocchiamento di fronte ai voleri di Washington ha spaccato in due l’istituzione che presiede - e della quale dovrebbe garantire l’unità come condizione per l’esercizio di un ruolo terzo da tutti riconosciuto - e ha con ciò sancito la fine della sua credibilità personale e politica. Rivelatosi tra i peggiori interpreti del ruolo nella storia dei suoi segretari generali, ha trasformato l’OEA nella sezione esteri della Casa Bianca, così riportando l’organismo multinazionale alla scarsa considerazione che ha sempre riscosso nelle più importanti cancellerie del continente.

A tutto ciò si aggiunge l’aspetto paradossale della faccenda. Si perché ad Almagro si associano alcuni paesi che, quanto a diritti umani e democrazia, meriterebbero una censura da parte di tutta la comunità internazionale, non solo della stessa OEA. Pur volendo stendere un velo pietoso sul Cile della Bachelet, primo per povertà e repressione (di studenti e indios Mapuches) nel Cono Sud, o soprassedere sul Brasile del golpista ultracorrotto Temer, la cui repressione brutale delle manifestazioni che ne chiedevano le dimissioni non ha mai ricevuto una parola di condanna da parte di Almagro, il paradosso più vistoso è quello del Messico, lanciato in una offensiva senza precedenti contro il Venezuela. L’intento è quello di inginocchiarsi verso gli USA, nella speranza di ricevere meno ceffoni nel negoziato bilaterale con Washington e che le minacce di Trump sul muro e sul Nafta restino solo propaganda elettorale.

Certo, ci si aspetterebbe che la 14esima economia del pianeta reagisse con maggior dignità al disprezzo esibito da Trump, ma è pur vero che l’attitudine servile è connotato preponderante del presidente Pena Nieto. Ad ogni modo è divertente sentir parlare il Messico di democrazia e diritti umani, dato che nel mondo si posiziona subito dopo Iraq e Siria per il numero di vittime civili; che conta oltre 22.000 scomparsi negli ultimi 6 anni; che assassina e fa scomparire 43 studenti ad Ayotzinapa; che ha il triste record di primo paese al mondo per femminicidi (tra i 5 e i 7 al giorno dal 2005 ad oggi); che è al primo posto per la corruzione e l’impunità dei corruttori e dei corrotti; che esibisce un livello profondo di vincoli tra narcos e politici che ne fanno un narco-stato; che si colloca tra i peggiori al mondo per l’orrore del suo sistema penitenziario e l’amministrazione della giustizia, che risulta tra i primi in Occidente per frodi elettorali e povertà cronica e che, oltretutto, è leader mondiale di produzione, commercio ed esportazione di droga. Ebbene, il suo ministro degli Esteri, Luis Videgaray, accusa il Venezuela di mancato rispetto dei diritti umani e scarsa democrazia.

Incurante persino dei doveri di anfitrione, l’altro ieri, al Vertice di Cancun dell’OEA, Videgaray ha rilanciato le sue accuse a Caracas. Ma, stupidamente, lo ha fatto nelle stesse ore in cui in Messico si svelava la scoperta di un programma d’intercettazione telefonica governativo destinato ai dirigenti degli organismi a difesa dei diritti umani e ai giornalisti più autorevoli.

Con un software chiamato Pegasus, d’invenzione e brevetto israeliano, il governo messicano tiene illegalmente sotto controllo e intercettati centinaia di persone cui ne minaccia l’integrità fisica. C’è da sottolineare come l’articolo 66 della Costituzione messicana proibisca categoricamente la violazione della riservatezza personale, ma è chiaro l’intento di cercare elementi utili alla ricattabilità dei giornalisti più autorevoli affinché scrivano solo quello che al governo conviene. Il New York Times di ieri ha esposto in un lungo articolo la vicenda e i giornalisti messicani hanno presentato tutti gli elementi del caso in una conferenza stampa. Le smentite del governo messicano non hanno potuto smentire un bel nulla e anzi, com’era prevedibile, nessuno si è sorpreso. L’aggressione a Caracas si spiega con l’intenzione di Washington di tornare a mettere le mani sul subcontinente. Gli Stati Uniti dirigono la guerra al Venezuela perché vogliono rientrare in possesso del suo petrolio, ridurre la presenza di Russia e Cina nel continente e, nel contempo, interrompere la stagione dell’unità latinoamericana. Per questo attaccano il Venezuela, provocano Cuba e minacciano il Nicaragua, ammoniscono la Bolivia e provano ad agire in Ecuador.

L’aggressione a Caracas si spiega con l’intenzione di Washington di tornare a mettere le mani sul subcontinente. Gli Stati Uniti dirigono la guerra al Venezuela perché vogliono rientrare in possesso del suo petrolio, ridurre la presenza di Russia e Cina nel continente e, nel contempo, interrompere la stagione dell’unità latinoamericana. Per questo attaccano il Venezuela, provocano Cuba e minacciano il Nicaragua, ammoniscono la Bolivia e provano ad agire in Ecuador.

Alcuni tra i paesi che dovrebbero difendere la dignità e la sovranità latinoamericana si prestano al volere imperiale: non hanno cominciato oggi e non finiranno domani, la vocazione alla servitù si alimenta con la corruzione e venirne a capo sarà questione di generazioni.

Altri però, dimostrano che il Venezuela non è solo, che un continente di solidarietà e di scambi tra eguali è presupposto di un territorio libero. Resistere all’aggressione al Venezuela oggi significa anche permettere di resistere a quelle che verranno verso gli altri pesi latinoamericani. E’ perciò resistenza che diventa prospettiva politica, è cura del futuro di tutti. Di chi lo ha già capito e di chi lo capirà.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A cinque mesi dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, la strategia della nuova amministrazione repubblicana per la guerra in Afghanistan è ancora ben lontana dall’essere definita. Mentre il Pentagono sta ultimando la propria analisi della situazione nel paese centro-asiatico, che sarà presentata al presidente entro la metà di luglio, già da ora appare evidente che i piani futuri includeranno un nuovo aumento delle truppe di occupazione e l’assegnazione di maggiori poteri decisionali ai vertici militari.

Il dibattito politico a Washington sull’Afghanistan è tornato all’ordine del giorno in concomitanza con una serie di eventi sanguinosi. Attacchi e attentati suicidi, attribuiti o rivendicati dai Talebani o dalla costola afgana dello Stato Islamico (ISIS), hanno mostrato impietosamente il fragilissimo controllo sul paese esercitato dal governo-fantoccio di Kabul e dalle forze della NATO.

Dopo quasi sedici anni di guerra e occupazione, lo stato afgano continua a essere allo sbando, povertà e corruzione sono dilaganti e le forze di sicurezza indigene, per l’addestramento delle quali sono state spese decine di miliardi di dollari, totalmente inadeguate. Il processo di pace con i Talebani è ugualmente in attesa di essere avviato, mentre questi ultimi controllano oggi tra il 40% e il 60% del territorio dell’Afghanistan.

In questo quadro, anche le dichiarazioni ufficiali moderatamente ottimistiche di politici e militari americani sull’andamento della guerra hanno da tempo lasciato spazio all’ammissione più o meno esplicita del fallimento. Settimana scorsa, nel corso di un’audizione al Congresso il segretario alla Difesa, generale James Mattis, aveva ad esempio affermato che gli USA “non stanno vincendo in Afghanistan”, per poi promettere un’ulteriore dose della medicina che in questi anni non ha provocato altro che morte e distruzione nel paese occupato.

Mattis ha velatamente criticato la strategia dell’amministrazione Obama di ritirare la gran parte del contingente americano dall’Afghanistan. Alcune indiscrezioni riportate dai giornali americani hanno rivelato come il Pentagono starebbe valutando un aumento delle truppe di occupazione pari a qualche migliaia di uomini. La cifra più probabile sembra essere di cinquemila, in aggiunta ai 9.800 già presenti sul campo.

Gli aspetti più significativi della nuova strategia in fase di elaborazione sono la facoltà, garantita dalla Casa Bianca al dipartimento della Difesa, di stabilire in autonomia il numero di soldati ritenuti necessari a cambiare le sorti del conflitto e l’impiego esplicito dei soldati USA in operazioni di combattimento. Quest’ultima misura sostituirebbe la direttiva di Obama che, almeno ufficialmente, assegna alla maggior parte delle truppe di occupazione il semplice ruolo di “consiglieri” dell’esercito afgano. Le rimanenti forze impiegate nel paese sono impegnate invece in operazioni di “anti-terrorismo”.

Al di là del numero esatto di uomini che saranno spediti a combattere e a morire in Afghanistan, in pochi a Washington credono realmente che l’aumento del contingente di occupazione possa risultare decisivo per invertire la rotta. Gli Stati Uniti, assieme agli alleati NATO, hanno avuto d’altra parte in passato un picco di oltre 100 mila uomini in Afghanistan e ciò non ha in pratica generato alcun effetto positivo sulla guerra agli “insorti”.

Con un’impasse difficile se non impossibile da rompere e alla luce dei conflitti in cui gli Stati Uniti sono coinvolti in altre parti del pianeta, l’obiettivo non dichiarato della guerra in Afghanistan potrebbe essere perciò quello di aumentare le forze di occupazione il tanto necessario per mantenere in vita il governo di Kabul e, in attesa di tempi migliori, perpetuare la propria presenza in un paese cruciale per gli equilibri strategici centro-asiatici.

Se cambiamenti significativi degli scenari di guerra non sono previsti praticamente da nessuno, qualunque siano le decisioni finali di Trump sull’Afghanistan, l’intensificazione dell’impegno militare americano che si prospetta finirà di certo per inasprire il conflitto e provocare un nuovo aumento delle vittime, sia tra i civili sia tra le forze di occupazione e gli “insorti”.

L’amministrazione Trump ha ad ogni modo già autorizzato un aumento delle operazioni in Afghanistan, come hanno dimostrato il moltiplicarsi degli attacchi aerei condotti negli ultimi mesi dalle forze USA e il lancio nel mese di aprile contro un’area controllata dai Talebani del più grande e distruttivo ordigno non-nucleare mai utilizzato in combattimento.

La definizione della strategia afgana e, soprattutto, la situazione disastrosa in cui si trova il paese e il dispendio di risorse che la guerra ha comportato stanno facendo emergere le profonde divisioni che attraversano gli ambienti di poteri negli Stati Uniti. I malumori dell’apparato militare americano sono stati espressi ad esempio questa settimana dal senatore repubblicano John McCain, il quale in un intervento pubblico ha citato il recente assassinio di militari americani da parte di un soldato dell’esercito afgano come il simbolo del fallimento dell’occupazione e il punto di partenza per imprimere un’illusoria “svolta” alla campagna bellica più lunga della storia degli Stati Uniti.

I malumori dell’apparato militare americano sono stati espressi ad esempio questa settimana dal senatore repubblicano John McCain, il quale in un intervento pubblico ha citato il recente assassinio di militari americani da parte di un soldato dell’esercito afgano come il simbolo del fallimento dell’occupazione e il punto di partenza per imprimere un’illusoria “svolta” alla campagna bellica più lunga della storia degli Stati Uniti.

McCain, tra i più feroci oppositori di Trump nel Partito Repubblicano, ha denunciato l’assenza di una strategia chiara per l’Afghanistan, anche se le sue critiche non offrono nessuna via d’uscita percorribile dal conflitto, basandosi fondamentalmente sull’imprescindibilità di un aumento dell’impegno militare.

Con il probabile avvicinarsi della conclusione della revisione strategica americana per l’Afghanistan, martedì la Reuters ha anticipato alcune iniziative che la Casa Bianca potrebbe autorizzare nel prossimo futuro, pur mettendo in guardia dal carattere non ancora definitivo dei provvedimenti ipotizzati.

Secondo le fonti citate dall’agenzia di stampa, Trump e il Pentagono starebbero valutando la possibilità di esercitare pressioni sul governo del Pakistan, da tempo ritenuto troppo tenero nei confronti dei gruppi fondamentalisti armati che troverebbero rifugio o protezione entro i propri confini e che risultano attivi in Afghanistan.

Per convincere Islamabad a rompere i legami con gruppi come quello degli Haqqani, considerato responsabile di svariati attentati in territorio afgano, gli USA potrebbero ricorrere alla minaccia di maggiori incursioni con i droni nelle aree tribali del Pakistan, di tagliare i finanziamenti destinati alle forze armate di questo paese o di cancellare lo status di “alleato non appartenente alla NATO” che, a sua volta, garantisce il flusso di determinati equipaggiamenti militari.

La questione dell’approccio al Pakistan è però estremamente delicata e non è vista in maniera univoca dalle varie sezioni dell’apparato militare e governativo americano. Eccessive pressioni su questo paese potrebbero infatti provocare l’effetto opposto a quello desiderato, poiché la classe dirigente pakistana è già fortemente sospettosa delle intenzioni americane in Afghanistan e nella regione centro-asiatica.

Un atteggiamento ancora più ostile nei confronti di Islamabad potrebbe spingere il Pakistan ancor più verso la Cina, con la quale i rapporti storicamente cordiali si sono ulteriormente intensificati negli ultimi anni, e a continuare a puntare su determinate fazioni talebane per mantenere la propria influenza sulla realtà afgana.

Puntare il dito contro il Pakistan per la situazione disastrosa di Kabul è comunque un esercizio non nuovo da parte degli Stati Uniti e serve a evitare un’analisi onesta della fallimentare politica estera americana. Per cominciare, le accuse al Pakistan non tengono in considerazione il prezzo altissimo pagato da questo paese e, soprattutto, dalla sua popolazione per la “guerra al terrore” promossa da Washington.

Inoltre, chiedere al Pakistan di tagliare i legami pure esistenti tra i suoi servizi segreti e i gruppi militanti attivi in Afghanistan è semplicemente inutile se non si affrontano le ragioni che stanno alla base di questi stessi rapporti. Non solo l’ambiguità nei confronti del fondamentalismo islamista in Pakistan è da collegare proprio alle strategie anti-sovietiche americane in Afghanistan, ma questa politica mai abbandonata del tutto da Islamabad dipende in larga misura dall’evoluzione del comportamento degli Stati Uniti nella regione.

Fin dai tempi dell’amministrazione di George W. Bush, gli USA hanno cercato costantemente di integrare l’India, vale a dire l’arci-nemico storico del Pakistan, nella propria strategia centro-asiatica, con l’obiettivo di sottrarre Nuova Delhi dall’orbita russa e, soprattutto, di controbilanciare l’espansionismo cinese. Questa iniziativa, accelerata da Obama, ha previsto da subito un ruolo di spicco per l’India in Afghanistan, suscitando inevitabilmente le ansie del Pakistan, vistosi accerchiato e potenzialmente escluso dal vicino occidentale, considerato tradizionalmente all’interno della propria sfera di influenza.

Questa iniziativa, accelerata da Obama, ha previsto da subito un ruolo di spicco per l’India in Afghanistan, suscitando inevitabilmente le ansie del Pakistan, vistosi accerchiato e potenzialmente escluso dal vicino occidentale, considerato tradizionalmente all’interno della propria sfera di influenza.

Le decisioni che l’amministrazione Trump prenderà sull’Afghanistan nelle prossime settimane e nei prossimi mesi avranno quindi riflessi su tutti gli scenari più caldi dell’Asia centro-meridionale e proprio queste implicazioni, assieme all’assenza di prospettive ottimistiche per il conflitto in corso dal 2001, stanno ritardando in maniera insolita la formulazione di una strategia coerente o anche solo apparentemente percorribile.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Tiran e Sanafir formano stretti passaggi di mare nel golfo di Aqaba, la cui distanza che separa il territorio egiziano dall’Arabia Saudita, si riduce a una ventina di chilometri. All’orizzonte, oltre la linea del Mar Rosso fra la punta estrema della penisola del Sinai e l’ultima falda del Deserto Occidentale, si scorgono le due isole ricche di barriere coralline e pressoché disabitate, anche se a Tiran regge una postazione operativa appartata - l’OP3-11 della MFO, Multinational Force & Observers, missione di “peacekeeping”, seguita alla firma degli accordi di pace tra Egitto e Israele.

Prima del crollo turistico avvenuto negli ultimi anni, questo specchio di Mar Rosso era famoso soprattutto tra gli appassionati di subacquea che arrivavano da ogni parte per immergersi intorno alle isole, in prossimità dei magnifici reef. Nello scenario geopolitico, Tiran e Sanafir rivestono un’importanza strategica non trascurabile: l’accesso ai porti di Eliat, in Israele e di Aqaba, in Giordania, dipende direttamente dal controllo di questo spazio angusto di mare, determinante nel conflitto arabo - israeliano e nella guerra dei sei giorni, nel 1967.

In mezzo a Tiran e Sanafir ci sono passaggi sufficientemente profondi da permettere il transito per imbarcazioni anche di grandi dimensioni: l’Entreprise, in prossimità della costa egiziana (con una depressione fino a 300 metri) e il Grafton, con un fondale di 70 metri circa, più vicino all’Arabia Saudita, circondato da secche e barriere coralline.

A destabilizzare l’intera zona e i suoi confini, una risoluzione presa in sordina dal presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi, sancita con il Cairo Declaration nel luglio 2015, che prevede tout court, la “restituzione” di Tiran e Sanafir al regno saudita, la costruzione di un ponte fra i due stati a rafforzare i legami tra i due Paesi arabi, la cui definizione dei confini marittimi è richiamata come area chiave per una futura cooperazione.

Un accordo raggiunto tra il proprio governo e il re Salman, dopo la visita di quest’ultimo al Cairo, che già di per sé suscitò forte malcontento. Sul tavolo della trattativa, anni di finanziamenti e armi erogati all’Egitto e al suo governo; eppure, quello di Al Sisi, si paventa soprattutto come escamotage dettato da interessi “personali” e disperazione, a dispetto di un paese piombato in ristrettezze economiche, in profonda crisi sociale, che si trova a fronteggiare il risultato di una “cattiva gestione pubblica”: crollo del turismo, del PIL, svalutazione della moneta, terrorismo interno, disoccupazione, censura e restrizioni ai diritti civili, nondimeno, l’annoso problema legato a corruzione e il risultato di un potere frazionato in più parti. In tutti i governatorati, l’opinione pubblica si mobilita “contro” le decisioni dell’autorità militare, impersonata dal presidente. A esprimere il dissenso non solo gruppi d’opposizione, inclusi i Fratelli Musulmani che lo accusano di svendere territorio in cambio di soldi e armi, ma anche una nutrita corporazione d’avvocati costituzionalisti, che ha richiamato a gran voce il Consiglio di Stato. El- Sisi è incolpato di tradimento, l’Egitto è dipinto dai media come un Paese in vendita, ponendo l’accento sull’aspetto umiliante degli accordi, per una leadership storica in Medio Oriente che oggi si è liquidata al migliore offerente.

In tutti i governatorati, l’opinione pubblica si mobilita “contro” le decisioni dell’autorità militare, impersonata dal presidente. A esprimere il dissenso non solo gruppi d’opposizione, inclusi i Fratelli Musulmani che lo accusano di svendere territorio in cambio di soldi e armi, ma anche una nutrita corporazione d’avvocati costituzionalisti, che ha richiamato a gran voce il Consiglio di Stato. El- Sisi è incolpato di tradimento, l’Egitto è dipinto dai media come un Paese in vendita, ponendo l’accento sull’aspetto umiliante degli accordi, per una leadership storica in Medio Oriente che oggi si è liquidata al migliore offerente.

Il 17 maggio scorso il Consiglio di Stato ha confermato l’incostituzionalità del Cairo Declaration e che le isole Tiran e Sanafir, con i confini così tracciati negli accordi di Camp David, non rappresentano merce di scambio per nessun tavolo di trattative, che il governo, privo dell’intesa popolare non è tenuto a frammentare alcuna parte in terra d’Egitto.

Quali le reali motivazioni dietro la rivendicazione saudita? Nel 1956 quando le stesse isole furono cedute dall’Arabia Saudita all’Egitto dell’allora presidente Gamal Abdel Nasser, molti osservatori intravidero in questo “passaggio di proprietà”, un espediente per scrollarsi l’incombente causa palestinese, evitando finemente un coinvolgimento diretto nelle ostilità con i Sionisti, in pratica, scaricando la perdita delle isole interamente sull’Egitto, cosa che, di fatto, avvenne nel 1967.

Come si sa, con gli accordi di Camp David e la pace fra Egitto e Israele, le isole e la regione peninsulare del Sinai tornarono a pieno diritto sotto “patria potestà” egiziana, pur con il consenso di transito per le navi israeliane. In primis, il nuovo accordo tra Egitto e Arabia Saudita rimetterebbe tutto in discussione, da qui la preoccupazione d’Israele, ma non solo: le vere ragioni del regno saudita, si celano tra Washington e le retrovie del potere in Iran.

Gli Stati Uniti sembrano non avere più l’intenzione di proteggere gli interessi di Riyad rispetto al groviglio di problematiche legate alla stabilità regionale. L’Iran possiede le isole di Lesser Tunb, Greater Tunb e Abu Masa, minacciando perentoriamente la chiusura dello stretto di Hormuz. Ecco che Tiran e Sanafir diventano l’ago della bilancia, la chiave per proiettare il potere sul tratto più importante del Mar Rosso.

L’Arabia Saudita ha riaperto gli oleodotti costruiti dall’Iraq che danno sul mare, giusto per controbilanciare la sfida iraniana sul controllo di Hormuz, dove transita 1/5 dell’energia mondiale. Inoltre, gli osservatori internazionali hanno una propria chiave di lettura sulla cessione di Tiran e Sanafir, interpretandola come una politica di differenziazione per le esportazioni saudite. Si vuole impedire, quindi, che i clienti dell’Iran (come gli Houti) controllino lo Yemen, vietando l’accesso al golfo di Aden. Preoccupa e non poco anche lo sciagurato progetto di costruire un passaggio rialzato sopra le isole che colleghi la località balneare di Sharm el Sheikh (sigh) e quindi il Sinai alla penisola araba, creando un ponte “ideale” tra Africa e Asia, tra Maghreb e Mashreq e in tutto ciò, noncuranti dello straordinario patrimonio marino che affiora dalle acque del Mar Rosso. Un ponte che aumenterebbe i legami economici con gli egiziani (un milione dei quali già vive e lavora in Arabia Saudita), faciliterebbe il passaggio dei fedeli durante l’hajj, accrescerebbe gli scambi commerciali, ecc.

Preoccupa e non poco anche lo sciagurato progetto di costruire un passaggio rialzato sopra le isole che colleghi la località balneare di Sharm el Sheikh (sigh) e quindi il Sinai alla penisola araba, creando un ponte “ideale” tra Africa e Asia, tra Maghreb e Mashreq e in tutto ciò, noncuranti dello straordinario patrimonio marino che affiora dalle acque del Mar Rosso. Un ponte che aumenterebbe i legami economici con gli egiziani (un milione dei quali già vive e lavora in Arabia Saudita), faciliterebbe il passaggio dei fedeli durante l’hajj, accrescerebbe gli scambi commerciali, ecc.

Insomma, dietro le linee morbide di due piccole isole che si stagliano all’orizzonte del Mar Rosso, Tiran e Sanafir, lambite da acque limpide e cristalline, ricche di reef e biodiversità, si celano le trame di un vero e proprio “intrigo internazionale”, di strategie politiche e affaristiche che non tengono in conto né l’orgoglio patriottico, né la legittimità costituzionale e, men che mai, la difesa di un ambiente straordinario, unico al mondo.