- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Nella giornata di venerdì, 55 milioni di elettori in Iran saranno chiamati a votare per le prime presidenziali a partire dall’accordo sul programma nucleare della Repubblica Islamica, siglato nel 2015 con le principali potenze del pianeta. La sfida si giocherà di fatto tra due candidati, il presidente in carica Hassan Rouhani e il favorito dei conservatori Ebrahim Raisi, e il vincitore dovrà guidare il paese mediorientale in un clima di crescenti tensioni internazionali.

A lungo ritenuto sicuro di venire rieletto, negli ultimi giorni Rouhani ha visto salire le quotazioni del suo principale sfidante, non tanto per il sostegno dell’establishment religioso sciita incassato da quest’ultimo, quanto per il mancato materializzarsi delle promesse di miglioramento delle condizioni di vita delle classi più disagiate, nonostante l’oggettiva ripresa del quadro economico generale.

A correre per la presidenza saranno ufficialmente quattro candidati. Oltre ai due favoriti, sulle schede gli elettori troveranno anche Mostafa Agha Mirsalim, assimilabile allo schieramento conservatore, e Mostafa Hashemi-Taba, ritenuto invece vicino ai “riformisti”. La legge elettorale iraniana prevede un eventuale ballottaggio se nessuno dei candidati dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti al primo turno.

Inizialmente, in circa 1.600 avevano presentato la propria candidatura, tra cui più di 100 donne, ma il Consiglio dei Guardiani della Costituzione, l’organo deputato alla selezione, ne ha approvati solo sei. Il vice-presidente, Eshaq Jahangiri, e il sindaco di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, questa settimana hanno però annunciato il ritiro dalla corsa e appoggiato rispettivamente Rouhani e Raisi.

Tra gli aspiranti c’era anche Mahmoud Ahmadinejad, nonostante l’ex presidente avesse appoggiato la candidatura del suo protetto, Hamid Baghaie, e fosse stato “consigliato” dalla guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, di non provare a correre per la presidenza. Alla fine, sia Ahmadinejad che Baghaei sono stati esclusi dal Consiglio dei Guardiani.

Se per molti in Occidente le elezioni in Iran sono una specie di farsa, entro i limiti imposti dal sistema il voto per la scelta del presidente è in realtà una competizione incerta e aperta, come testimoniano anche i toni spesso molto accessi che hanno caratterizzato la campagna appena conclusa. In uno dei dibattiti televisivi che hanno preceduto il voto, Rouhani aveva ad esempio attaccato duramente Raisi per essere stato nel 1988 uno dei quattro giudici che avevano presieduto alle condanne a morte di massa di dissidenti iraniani.

L’accordo sul nucleare del 2015 e il suo impatto sulla realtà iraniana sono stati tra i temi più caldi di una campagna elettorale che ha comunque avuto l’economia al centro del dibattito. Visto l’appoggio garantito da Khamenei alle trattative con i paesi del P5+1 (USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Germania), nessuno dei candidati ha prospettato un sabotaggio dell’intesa raggiunta a Vienna. I conservatori hanno però sottolineato ripetutamente come pochi dei benefici materiali promessi da Rouhani e dal suo ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, si siano materializzati a seguito della firma dell’accordo.

La crescita economica è passata in effetti dal -6% nel 2013, anno in cui Rouhani ha conquistato la presidenza, al +7% del 2016, grazie soprattutto al ritorno del greggio iraniano sui mercati precedentemente chiusi dalle sanzioni internazionali. Numerose grandi compagnie europee e asiatiche sono poi tornate a Teheran per sondare la possibilità di fare affari in un paese dalle potenzialità enormi.

Ad agire da freno è tuttavia il timore di incorrere nei divieti imposti dalle sanzioni unilaterali degli Stati Uniti, in larga misura ancora in vigore e che penalizzano soprattutto il cruciale settore bancario. Il persistere di questi ostacoli ha offerto ai candidati conservatori una solida linea d’attacco contro Rouhani. Raisi, in particolare, ha criticato il presidente e la sua amministrazione per non essere stati sufficientemente fermi con il “nemico”, in modo da estrarre migliori condizioni dall’accordo sul nucleare, e allo stesso tempo ha sfruttato il malcontento di lavoratori e contadini promettendo un ritorno a politiche sociali generose dopo quattro anni di rigore.

L’attitudine populista di Raisi sembra avere fatto breccia nel margine di vantaggio attribuito a Rouhani. Risultati come l’allentamento di alcune sanzioni e il contenimento dell’inflazione hanno garantito al presidente l’approvazione degli ambienti borghesi iraniani e di quelli finanziari internazionali. Ma i mancati investimenti in progetti di sviluppo sociale, assieme all’aumento dei prezzi energetici e il taglio dei sussidi in denaro garantiti ai più poveri, iniziato già nel secondo mandato di Ahmadinejad, hanno inevitabilmente generato un senso di frustrazione tra le classi più deboli che potrebbe riflettersi sul risultato elettorale.

In questo quadro, durante la campagna elettorale Rouhani ha cercato di mobilitare i giovani e la classe media che rappresenta tradizionalmente il punto di riferimento dei moderati/riformisti iraniani. Il presidente ha spesso insistito sulla necessità di ampliare le libertà civili nel paese, criticando l’estremismo e la chiusura del fronte conservatore. Le chances di vittoria di Raisi sono inoltre legate ai favori della guida suprema di cui godrebbe e del quale è considerato uno dei probabili successori. La sua decisione di candidarsi ai primi di aprile aveva in realtà lasciato perplessi molti osservatori, ma, vista anche la sua mancanza di esperienza governativa, il passaggio attraverso la presidenza potrebbe rappresentare un trampolino di lancio verso la carica più alta della Repubblica Islamica.

Le chances di vittoria di Raisi sono inoltre legate ai favori della guida suprema di cui godrebbe e del quale è considerato uno dei probabili successori. La sua decisione di candidarsi ai primi di aprile aveva in realtà lasciato perplessi molti osservatori, ma, vista anche la sua mancanza di esperienza governativa, il passaggio attraverso la presidenza potrebbe rappresentare un trampolino di lancio verso la carica più alta della Repubblica Islamica.

Il 56enne Raisi è il “custode” del più importante ente caritativo iraniano (Astan Quds Razavi), a cui è affidato il principale mausoleo del paese, quello dell’Imam Reza, nella città di Mashhad. Inoltre, Raisi è un “seyed”, per gli sciiti un discendente del profeta Muhammad, come denota il turbante nero che indossa, e dopo la rivoluzione del 1979 aveva scalato rapidamente i ranghi del nuovo regime.

L’identità del prossimo presidente iraniano influirà sull’evolversi delle relazioni tra Teheran e l’Occidente, così come sulla situazione in Medio Oriente. Il clima alla vigilia del voto è d’altra parte caratterizzato dalle scosse prodotte dall’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca, la cui amministrazione ha subito mostrato di voler tornare a un approccio aggressivo nei confronti della Repubblica Islamica.

Se i problemi interni di Trump e la crisi nella penisola di Corea hanno fatto passare relativamente in secondo piano la questione iraniana, l’attitudine del nuovo governo americano ha già rinvigorito il fronte anti-iraniano, con esponenti dei regimi di paesi come Arabia Saudita e Israele protagonisti di aperte minacce nei confronti di Teheran.

Da Washington, peraltro, proprio questa settimana è stata prolungata la sospensione di alcune sanzioni economiche che gravano sull’Iran, come previsto dall’accordo sul nucleare di Vienna, visto il sostanziale rispetto da parte della Repubblica Islamica delle condizioni in esso contenute.

Com’è noto, però, Trump e i membri del suo gabinetto continuano a mostrare l’intenzione di tornare alla linea dura nei confronti dell’Iran, considerato il principale ostacolo al dispiegamento degli interessi americani in Medio Oriente e uno dei paesi fondamentali nel processo di integrazione euro-asiatica che Washington vede con estrema preoccupazione.

Gli Stati Uniti continuano per ora a tenere congelate le sanzioni internazionali contro l’Iran principalmente per non andare contro gli alleati europei, ormai intenzionati a reintegrare Teheran nei circuiti del capitalismo internazionale. Tuttavia, allo stesso tempo gli USA minacciano nuovi provvedimenti punitivi unilaterali, come quelli annunciati mercoledì, ufficialmente in risposta al legittimo programma missilistico iraniano.

In questa situazione, la conferma di Rouhani alla guida del paese rappresenterebbe la prosecuzione della politica estera iraniana all’insegna del tentativo di distensione con l’Occidente. Dietro al presidente in carica ci sono infatti forze e interessi economici che intendono beneficiare sempre più dei ristabiliti legami con il business occidentale. Sul fronte domestico, queste forze appoggiano invece le politiche di austerity implementate negli ultimi quattro anni dall’amministrazione uscente.

Una vittoria di Raisi, che segnerebbe la prima sconfitta in assoluto alle urne di un presidente in carica nella Repubblica Islamica, determinerebbe al contrario un probabile raffreddamento delle relazioni internazionali dell’Iran, quanto meno con l’Occidente.

Il fronte conservatore iraniano è costituito da sezioni del regime che hanno legami più che altro con la burocrazia e le grandi aziende statali, spesso collegate ai Guardiani della Rivoluzione, o che sono orientate economicamente verso paesi come Russia e Cina. Questa fazione risente inoltre delle concessioni fatte in seguito alla firma dell’accordo sul nucleare e predilige un rafforzamento del cosiddetto “asse della resistenza” anti-americano, anche come strumento di legittimazione e controllo delle tensioni sociali interne. Le divisioni interne all’Iran si riflettono infine sulle posizioni dell’Occidente in merito al voto di venerdì. L’orientamento prevalente è indubbiamente quello di vedere una conferma di Rouhani, in modo da approfondire la cooperazione economica e commerciale lanciata a partire dal 2015.

Le divisioni interne all’Iran si riflettono infine sulle posizioni dell’Occidente in merito al voto di venerdì. L’orientamento prevalente è indubbiamente quello di vedere una conferma di Rouhani, in modo da approfondire la cooperazione economica e commerciale lanciata a partire dal 2015.

Soprattutto negli Stati Uniti, però, in molti auspicano più o meno segretamente un successo di Raisi e dei conservatori, così da sfruttare il probabile clima di ostilità verso l’Occidente che si produrrebbe nuovamente in Iran per giustificare l’affondamento dell’accordo di Vienna e tornare a un pericoloso clima di assedio nei confronti della Repubblica Islamica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’ondata di guai che sta investendo Donald Trump a partire dal suo insediamento alla Casa Bianca rischia di travolgere un’amministrazione Repubblicana sempre più sotto assedio da parte di sezioni della classe dirigente americana che cominciano ormai a discutere apertamente di un possibile procedimento di impeachment.

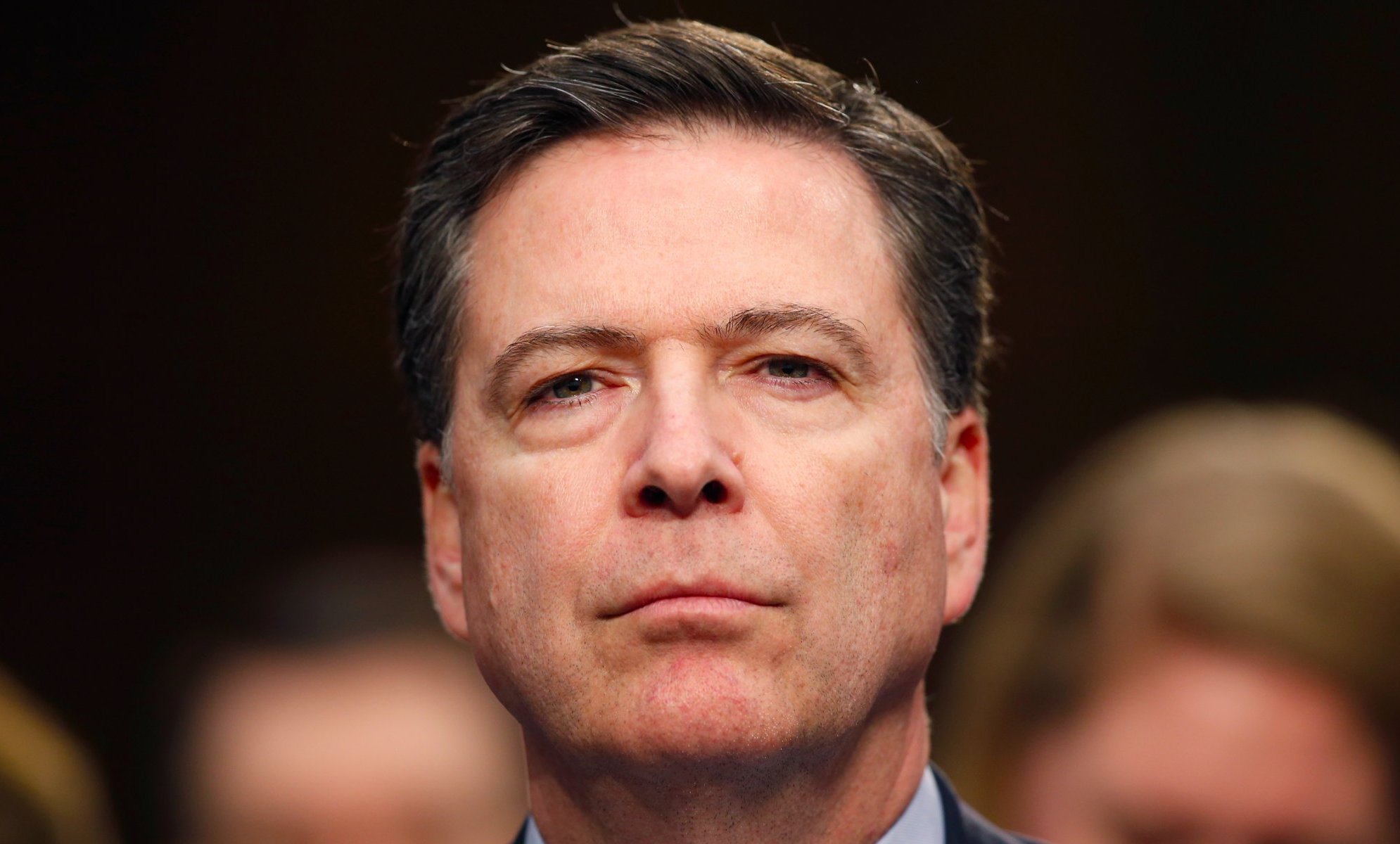

Con l’eco del licenziamento del direttore dell’FBI, James Comey, non ancora spento, la nuova settimana a Washington si è aperta con due nuove rivelazioni “bomba”, o quanto meno considerate tali dalla stampa ufficiale, pubblicate a distanza di un giorno dai due giornali maggiormente impegnati nella campagna anti-russa diretta contro il presidente Trump.

Lunedì il Washington Post aveva scritto che quest’ultimo si era lasciato sfuggire alcune informazioni di intelligence riservate sulle attività dello Stato Islamico (ISIS), con ogni probabilità passate dai servizi di Israele, durante il discusso incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca con il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, e l’ambasciatore di Mosca a Washington, Sergey Kislyak.

La presunta gaffe di Trump non ha avuto confermate e, in ogni caso, il contenuto della conversazione del presidente con i rappresentanti del governo russo non è sembrata sollevare particolari preoccupazioni, sia dal punto di vista legale sia da quello della “sicurezza nazionale”.

Ciononostante, la notizia del Post ha scatenato un nuovo polverone politico a Washington, intensificatosi il giorno dopo in seguito all’esclusiva del New York Times su un “memorandum” dello stesso Comey. L’ormai ex numero uno dell’FBI sarebbe cioè in possesso di un appunto scritto da suo pugno relativo a un incontro alla Casa Bianca con Trump a febbraio, durante il quale il presidente gli avrebbe chiesto di chiudere l’indagine in corso ai danni del suo ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Michael Flynn.

L’ex generale americano è al centro della caccia alle streghe anti-russa negli Stati Uniti e il giorno prima del faccia a faccia tra Trump e Comey era stato rimosso dal suo incarico per avere mentito al presidente e al vice-presidente sulla natura di alcune conversazioni che aveva intrattenuto con l’ambasciatore russo Kislyak.

Il doppio colpo assestato dal Post e dal Times contro la Casa Bianca fa sempre parte di un’offensiva in atto da mesi e dietro alla quale vi sono poteri allineati alla galassia “neo-con” e all’apparato militare e dell’intelligence americano che cercano in tutti i modi di delegittimare un’amministrazione impegnata, sia pure in maniera limitata, a ripianare le tensioni tra gli USA e la Russia.

Che Trump abbia effettivamente sollevato la questione dell’indagine di Flynn con Comey è del tutto possibile. Tuttavia, l’attendibilità di un giornale come il New York Times, o il Washington Post, è a dir poco discutibile sulla vicenda del cosiddetto “Russiagate”, vista la natura politica del suo operato.

Come praticamente tutte le notizie pubblicate finora sul caso, anche l’ultima rivelazione è basata sulle dichiarazioni di fonti anonime all’interno del governo americano, evidentemente interessate a screditare l’amministrazione Trump.

L’articolo di martedì del Times non è nemmeno basato sull’analisi del “memorandum” di Comey, già di per sé parziale e non considerabile come una prova inconfutabile del comportamento del presidente. Bensì si tratta di un resoconto di terza mano, riportato da una non meglio identificata persona vicina a Comey che sarebbe a conoscenza di quanto scritto da quest’ultimo dopo il suo faccia a faccia con Trump.

Quest’ultimo attacco a Trump sembra rappresentare un salto qualitativo nella campagna in corso relativa ai presunti legami tra la nuova amministrazione e il governo di Mosca. A dimostrarlo è il linguaggio utilizzato dall’articolo del Times e le reazioni di analisti, commentatori e politici che sono da tempo sul carro degli accusatori del presidente o che hanno deciso di salirvi dopo i recenti sviluppi.

L’imbeccata per la linea d’attacco contro Trump è chiaramente rintracciabile in un passaggio dell’articolo di martedì, nel quale si afferma che “la richiesta di Trump [a Comey] è la prova più chiara che il presidente abbia cercato di influenzare il Dipartimento di Giustizia e l’indagine dell’FBI sui legami tra i suoi uomini e la Russia”.

Questa frase solleva cioè l’ipotesi di una possibile incriminazione di Trump per “ostruzione alla giustizia”, un capo d’accusa che potrebbe giustificare un procedimento di impeachment, come accadde proprio al presidente Nixon nel 1974 nell’ambito dello scandalo “Watergate”. Anche prendendo per vero il contenuto dell’appunto di James Comey sulle pressioni di Trump, qualche commentatore ha fatto notare come per il momento non ci siano prove di azioni concrete del presidente volte a ostacolare lo svolgimento dell’inchiesta dell’FBI sul “Russiagate”. Tutt’al più, le parole di Trump rivelerebbero un non sorprendente atteggiamento inopportuno del presidente.

Anche prendendo per vero il contenuto dell’appunto di James Comey sulle pressioni di Trump, qualche commentatore ha fatto notare come per il momento non ci siano prove di azioni concrete del presidente volte a ostacolare lo svolgimento dell’inchiesta dell’FBI sul “Russiagate”. Tutt’al più, le parole di Trump rivelerebbero un non sorprendente atteggiamento inopportuno del presidente.

Se, poi, il comportamento del presidente fosse stato realmente così grave, c’è da chiedersi la ragione per la quale Comey non abbia sollevato la questione con il dipartimento di Giustizia, da cui l’FBI dipende, o con il team che conduce l’indagine su Flynn e il “Russiagate”. Comey, piuttosto, come ha spiegato il New York Times, si è limitato a informare alcuni colleghi e a tenere traccia delle presunte interferenze di Trump, raccogliendole in un dossier con l’intenzione di passarlo alla stampa in caso di un suo licenziamento, com’è puntualmente avvenuto nei giorni scorsi.

L’assenza di prove non è comunque un particolare che ha finora contenuto le accuse e le polemiche verso la Casa Bianca. Infatti, esponenti Democratici e molti Repubblicani hanno subito attaccato Trump e in più di un’occasione è stato appunto sollevato il fantasma dell’impeachment.

L’intervento potenzialmente di maggiore rilievo è stato quello del presidente della commissione Sorveglianza della Camera dei Rappresentanti, il deputato Repubblicano Jason Chaffetz, il quale nella serata di martedì ha fatto sapere di avere indirizzato una lettera al direttore ad interim dell’FBI, Andrew McCabe, per chiedere la consegna di tutti i documenti o le registrazioni relativi alle discussioni tra Trump e Comey.

L’iniziativa di Chaffetz, presa molto probabilmente in seguito a pressioni degli ambienti che intendono colpire Trump, è stata definita particolarmente significativa, visto che il deputato dello Utah era stato finora molto cauto sulla vicenda “Russiagate”.

Anche i leader Repubblicani di Camera e Senato hanno iniziato a esprimere impazienza nei confronti della Casa Bianca. Altri colleghi di Trump hanno invece fatto riferimento in maniera diretta alle reali implicazioni della vicenda. Il deputato del Wisconsin, Mike Gallagher, ha inviato ad esempio l’amministrazione Trump ad “abbandonare la fantasia di relazioni migliori con la Russia”.

Le accuse più esplicite sono arrivate però dalla stampa, in particolare da quella “liberal”. Il Washington Post già nel fine settimana aveva pubblicato un pezzo di opinione del docente di diritto costituzionale di Harvard, Laurence Tribe, che chiedeva apertamente l’impeachment di Trump senza nemmeno attendere l’esito delle indagini in corso sul “Russiagate”.

Il magazine Slate ha a sua volta elencato una serie di articoli della Costituzione americana che Trump avrebbe violato e che giustificherebbero la sua messa in stato d’accusa. Mercoledì, il comitato editoriale del New York Times ha invece mascherato a malapena un appello all’impeachment dietro alla richiesta di far luce una volta per tutte sui legami della Casa Bianca con la Russia.

L’isteria che sta attraversando gli ambienti politici e dei media negli Stati Uniti in seguito all’esplosione del “Russiagate” ha un carattere del tutto reazionario. La guerra in atto contro l’amministrazione Trump è infatti motivata da ragioni che hanno a che fare con gli orientamenti strategici americani e la necessità di mantenere una situazione conflittuale con Mosca.

Questi attacchi da destra nei confronti di Trump finiscono inoltre per far passare in secondo piano le inclinazioni anti-democratiche del nuovo governo Repubblicano, impegnato in un assalto frontale e senza precedenti a ciò che resta del welfare americano, ai diritti degli immigrati, alle regolamentazioni del business e a quelle ambientali. Le crescenti richieste di impeachment tendono anche a oscurare le ragioni dell’emergere del fenomeno Trump e della sua ascesa alla presidenza degli Stati Uniti, presentata come un inconveniente più o meno casuale all’interno di un sistema politico e sociale altrimenti esemplare e perfettamente funzionante.

Le crescenti richieste di impeachment tendono anche a oscurare le ragioni dell’emergere del fenomeno Trump e della sua ascesa alla presidenza degli Stati Uniti, presentata come un inconveniente più o meno casuale all’interno di un sistema politico e sociale altrimenti esemplare e perfettamente funzionante.

L’eventuale rimozione di Trump in questi termini, al contrario, non rappresenterebbe nessun ritorno a un inesistente eden democratico ma sarebbe una nuova tappa nello smantellamento delle norme democratiche negli Stati Uniti, determinando un riallineamento della classe dirigente americana attorno a un’agenda non meno reazionaria e segnata ancora di più dal rischio di un conflitto nucleare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Un previsto rimescolamento degli equilibri interni al Partito Popolare Austriaco (ÖVP) di centro-destra ha innescato nei giorni scorsi una crisi politica nel paese alpino che porterà a elezioni anticipate nel prossimo mese di ottobre. L’imminente fine della “grande coalizione” tra l’ÖVP e i Social Democratici (SPÖ), al governo fin dal 2007, potrebbe aprire la strada al ritorno nell’esecutivo di Vienna del Partito della Libertà (FPÖ) di estrema destra dopo l’esperienza del 2000 sotto la guida del defunto Jörg Haider.

La fine anticipata della legislatura, la cui scadenza naturale era prevista per l’ottobre 2018, era nell’aria da tempo, viste le crescenti tensioni all’interno dei due principali partiti austriaci. L’adozione di politiche di austerity ha contribuito all’erosione dei consensi sia dell’SPÖ sia soprattutto dell’ÖVP, mentre l’impossibilità di trovare un accordo sull’implementazione di misure anti-sociali ancora più pesanti ha ulteriormente aggravato lo stallo politico, a tutto vantaggio dei neo-fascisti dell’FPÖ.

È stata però soprattutto l’agitazione nel principale partito di centro-destra austriaco ad accelerare i tempi della crisi. Il sostegno all’interno dell’ÖVP per l’ormai ex leader, Reinhold Mitterlehner, era infatti crollato sotto la spinta “modernizzatrice” del 30enne ministro degli Esteri, Sebastian Kurz.

Mercoledì scorso, Mitterlehner ha finito così per dimettersi da segretario dell’ÖVP, consentendo a Kurz di mettere le mani sul partito e decretare di fatto la fine del governo guidato dal cancelliere Social Democratico, Christian Kern. Kurz è stato nominato leader del Partito Popolare nella giornata di domenica, ma già due giorni prima aveva annunciato l’intenzione di forzare nuove elezioni, da tenersi dopo l’estate.

L’approdo al vertice dell’ÖVP di Sebastian Kurz si è accompagnato a una straordinaria concentrazione di poteri nelle sue mani. Il giovane ministro degli Esteri ha di fatto imposto una serie di condizioni al direttivo del suo partito, in assenza delle quali avrebbe negato la propria disponibilità a diventarne il segretario. Ben sapendo che Kurz è oggi il politico di centro-destra più popolare in Austria, i suoi diktat sono stati alla fine accettati.

Kurz ha chiesto e ottenuto, tra l’altro, di poter scegliere personalmente i vertici del partito, i candidati alle elezioni, il contenuto del programma, nonché di condurre i negoziati per la formazione del prossimo governo e di selezionare i ministri che dovrebbero farne parte. In maniera insolita per la politica austriaca, Kurz avrà anche il proprio nome accanto a quello del partito sulle liste dell’ÖVP nelle elezioni federali.

I media austriaci insistono sul carattere innovativo della strategia politica di Kurz, necessaria per ridare ossigeno a un partito impantanato in decenni di clientelismo e inazione che rischiano di ridurne sensibilmente il peso, nonostante governi localmente in sei delle nove province del paese.

Il modello dichiarato del nuovo leader del Partito Popolare Austriaco è il neo-presidente francese, Emmanuel Macron, del quale condivide le tendenze neo-liberiste. Proprio sull’esempio dell’ex ministro Socialista francese, Kurz ha anche deciso di aprire le liste elettorali dell’ÖVP a candidati “indipendenti” e a esponenti di altri partiti.

Per garantirsi l’ascesa ai vertici del partito, Kurz aveva puntato su una strategia fatta di attacchi da destra al governo della “grande coalizione”. In particolare, nel corso della presunta crisi scatenata dal transito dei migranti in Austria lo scorso anno, il ministro degli Esteri di Vienna si era distinto per un’attitudine indiscutibilmente xenofoba, ad esempio chiedendo in maniera decisa la chiusura della cosiddetta “rotta balcanica”. La strategia di Kurz è in sostanza la stessa perseguita da molti partiti centristi in questi anni in Europa minacciati dall’emergere di forze di estrema destra, vale a dire far proprie alcune delle istanze di questi ultimi, quasi sempre in materia di immigrazione, nell’illusione di intercettare il maggior numero possibile di consensi.

La strategia di Kurz è in sostanza la stessa perseguita da molti partiti centristi in questi anni in Europa minacciati dall’emergere di forze di estrema destra, vale a dire far proprie alcune delle istanze di questi ultimi, quasi sempre in materia di immigrazione, nell’illusione di intercettare il maggior numero possibile di consensi.

Anche se i sondaggi indicano oggi il Partito Popolare Austriaco dietro l’FPÖ e i Social Democratici, in molti giudicano del tutto possibile un recupero grazie alla nomina a segretario di Sebastian Kurz. Anzi, alcuni giornali prevedono addirittura una possibile vittoria nelle prossime elezioni per l’ÖVP e la conquista della cancelleria da parte del suo nuovo leader.

Se ciò dovesse accadere, è evidente che un politico che mostra simili tendenze autoritarie nella gestione del proprio partito non potrà che distinguersi per l’inclinazione ugualmente anti-democratica una volta al governo del paese. D’altra parte, il suo stesso emergere sulla scena nazionale, grazie all’appoggio dei poteri di riferimento dell’ÖVP, è precisamente il tentativo di preparare una nuova leadership in grado di perseguire politiche impopolari con maggiore efficacia rispetto alla screditata classe dirigente tradizionale.

Ad ogni modo, non è solo la promozione di Sebastian Kurz a rappresentare una minaccia, visto che, come già anticipato, il voto del prossimo autunno potrebbe riportare al governo anche il Partito della Libertà di estrema destra, quasi certamente come partner in una coalizione con l’ÖVP o l’SPÖ. Lo scorso mese di dicembre, l’FPÖ aveva già sfiorato la conquista della presidenza dell’Austria, quando il suo candidato, Norbert Hofer, era stato battuto al secondo turno dall’indipendente sostenuto dai partiti “mainstream”, Alexander Van der Bellen.

Il partito populista di estrema destra FPÖ viene dato dai sondaggi più o meno alla pari con quello Social Democratico attorno al 30% e un risultato di questo genere renderebbe difficile non considerarlo per un possibile nuovo governo. Soprattutto perché i leader dei due partiti attualmente alla guida dell’Austria sembrano avere quasi del tutto escluso una nuova “grande coalizione”.

Le divisioni interne a ÖVP e SPÖ sull’opportunità di governare con l’estrema destra sono comunque persistenti, ma entrambi hanno dato chiari segnali di voler prendere in considerazione questa ipotesi. Ciò conferma il netto spostamento a destra anche del panorama politico austriaco in questi anni, già evidente peraltro dalla retorica anti-migratoria adottata dalle forze di governo. Il Partito Popolare ha d’altra parte già governato con l’FPÖ a Vienna tra il 2000 e il 2002, mentre i Social Democratici hanno da tempo sdoganato la destra estrema austriaca, quanto meno a livello locale.

Il Partito Popolare ha d’altra parte già governato con l’FPÖ a Vienna tra il 2000 e il 2002, mentre i Social Democratici hanno da tempo sdoganato la destra estrema austriaca, quanto meno a livello locale.

Dopo le elezioni del maggio 2015, infatti, lo stato orientale del Burgenland è guidato da una coalizione tra SPÖ e FPÖ e l’attuale leader di centro-sinistra, il cancelliere ed ex manager Kern, non ha mai escluso di poter duplicare l’esperimento a Vienna. La direzione del partito starebbe anzi preparando un “catalogo di condizioni” che l’estrema destra dovrebbe rispettare prima di essere accettata in un’eventuale gabinetto di coalizione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La terza batosta consecutiva incassata in altrettante elezioni regionali sembra avere già fatto deragliare il treno del Partito Social Democratico (SPD) tedesco, passato in pochi mesi dalla speranza concreta di una vittoria nel voto federale del prossimo settembre, grazie alla nomina a leader dell’ex presidente del parlamento europeo Martin Schulz, a una quasi certa sconfitta nuovamente per mano della CDU (Unione Cristiano Democratica) di Angela Merkel.

L’ultima umiliazione, patita dalla SPD nella giornata di domenica, è se possibile la più grave delle tre incassate a partire dal voto nello stato della Saarland dello scorso 26 marzo. La Renania Settentrionale-Vestfalia era infatti considerata non solo una sorta di roccaforte Social Democratica, visto soprattutto il carattere industriale dello stato, ma è anche il più popoloso dei 16 “Länder” che compongono la Germania.

Dopo le sconfitte nella Saarland e settimana scorsa nello Schleswig-Holstein, quello in Vestfalia era inoltre un appuntamento vitale per i Social Democratici tedeschi, i quali avevano essi stessi puntato su una conferma per rilanciare le prospettive di un partito che appare sempre più in affanno a poco più di quattro mesi dal voto per il rinnovo del parlamento di Berlino.

Nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la SPD ha governato per 46 degli ultimi 51 anni e l’unica volta che la regione è stata guidata dalla CDU fu per cinque anni dopo le elezioni del 2005, in seguito alle quali il partito della Merkel avrebbe scalzato i Social Democratici anche dal governo federale.

Domenica, i Cristiano Democratici hanno toccato quota 34%, incrementando i propri voti di circa 7 punti, mentre la SPD è scesa dell’8% per fare segnare, con il 31%, il suo peggiore risultato di sempre in questo stato. Il successo della CDU è ancora più significativo se si pensa che il leader locale del partito e prossimo capo del governo regionale, Armin Laschet, era considerato un candidato di basso profilo e semi-sconosciuto fino a pochi mesi fa.

Quella che è apparsa come una punizione esemplare per le forze al governo nella regione si è conclusa con risultati pessimi anche per il partner della SPD, cioè i Verdi, a malapena al di sopra della soglia di sbarramento del 5%. Soglia che ha invece solo sfiorato la Sinistra (Die Linke), evidentemente non in grado di proporsi come alternativa credibile.

Oltre che verso la CDU, i voti persi dalla SPD e dai Verdi sono andati all’ultra-liberista FDP (Partito Democratico Libero) e all’Alternativa per la Germania (AfD) di estrema destra. Anche grazie a questo risultato, l’FDP conta di ricostruirsi una qualche credibilità per ritornare nel parlamento federale a settembre dopo il tracollo nelle elezioni del 2013. L’AfD ha ottenuto invece meno consensi rispetto a quanto previsto dai sondaggi, ma i suoi rappresentanti sono comunque entrati nel parlamento statale e sono presenti ora in 13 delle 16 regioni della Germania.

I giornali tedeschi e internazionali hanno attribuito l’esito del voto nella Renania Settentrionale-Vestfalia fondamentalmente a due fattori. Il primo sarebbe il successo della CDU nel capitalizzare il malcontento diffuso verso il governo regionale a causa di una crisi sociale crescente, fatta, secondo il sito web della rete Deutsche Welle, di “insicurezza, criminalità, immigrazione in aumento, disoccupazione relativamente elevata e viabilità stradale” insostenibile.

L’altro fattore determinante è invece da collegare alla figura della cancelliera Merkel che gli elettori tedeschi vedrebbero come una guida sicura, equilibrata e affidabile, cioè la leader ideale in un frangente storico tumultuoso come quello attuale.

Sulle sorti della SPD pesa soprattutto quella che sembra essere la fine precoce del cosiddetto “effetto Schulz”, manifestatosi in maniera limitata in seguito alla proclamazione a gennaio dell’ex presidente del parlamento europeo a candidato cancelliere per il principale partito di centro-sinistra tedesco. Per alcune settimane, Schulz era sembrato dover emergere come il favorito per le elezioni federali di settembre. La sua nomina aveva fatto salire le quotazioni della SPD, almeno stando ai resoconti dei media ufficiali, grazie anche a una serie di prese di posizione nelle quali veniva prospettata un’agenda marcatamente progressista nell’eventualità di un prossimo governo Social Democratico.

Per alcune settimane, Schulz era sembrato dover emergere come il favorito per le elezioni federali di settembre. La sua nomina aveva fatto salire le quotazioni della SPD, almeno stando ai resoconti dei media ufficiali, grazie anche a una serie di prese di posizione nelle quali veniva prospettata un’agenda marcatamente progressista nell’eventualità di un prossimo governo Social Democratico.

La popolarità di Schulz era stata data a un certo punto anche superiore a quella di Angela Merkel, ma la prova delle urne nei tre “Länder” che hanno votato dalla fine di marzo è fallita clamorosamente. Nelle elezioni dello scorso fine settimana, inoltre, Schulz ha mostrato ancor più di non avere nessun effetto benefico sul partito, visto che egli stesso è originario della Renania Settentrionale-Vestfalia.

I sondaggi più recenti danno oggi la SPD con un distacco di circa dieci punti percentuali dalla CDU in vista delle elezioni federali, con il divario che si è sensibilmente allargato rispetto ad appena un mese fa. Anche un’ipotetica sfida a due tra Schulz e Merkel vedrebbe il leader Social Democratico soccombere, come conferma una rilevazione della rete ARD che dà la cancelliera al 49% contro il 36% del rivale.

L’apparente entusiasmo generato dalla nomina di Schulz a numero uno della SPD era dovuto in realtà quasi esclusivamente a una campagna mediatica creata ad hoc nel quadro di un riassetto della leadership del partito, dovuto a sua volta a un adattamento al mutato panorama strategico internazionale.

Il lancio dell’ex presidente del parlamento europeo è sembrato essere cioè legato all’iniziativa di settori della classe dirigente tedesca che, alla luce dei precedenti storici e della natura stessa del partito, ritengono che la SPD dia maggiori garanzie per la promozione dei propri interessi.

Nello specifico, il prossimo governo di Berlino sarà chiamato a sostenere le ambizioni da grande potenza della Germania, entrando potenzialmente in conflitto anche con paesi alleati, inclusi gli Stati Uniti, tenendo contemporaneamente sotto controllo le tensioni sociali derivanti dall’intensificazione delle politiche neo-liberiste, a cominciare dall’ulteriore compressione del welfare e dalla precarizzazione del mercato del lavoro.

Questa operazione appare però già sulla via del fallimento, poiché gli elettori tedeschi, passata la relativa euforia iniziale seguita all’avvicendamento ai vertici della SPD, continuano a vedere questo partito per quello che è, cioè una forza nominalmente di “sinistra” responsabile del peggioramento delle condizioni di vita di decine di milioni di persone, a causa ad esempio delle “riforme” del welfare del governo Schröder, e della deriva militarista poi accelerata in questi ultimi anni.

Lo stesso Schulz ha inoltre mostrato il suo vero volto e quello del suo partito in seguito alle sconfitte nelle elezioni regionali, evidenziando un chiaro spostamento a destra dopo avere preso atto dell’impossibilità di convincere gli elettori a sostenere una campagna all’insegna del progressismo.

Esemplare in questo senso è stato il suo recente intervento di fronte alla Camera di Commercio e dell’Industria tedesca a Berlino. In questa occasione, Schulz ha in sostanza chiarito il contenuto dei suoi propositi “riformisti”, da considerare in nessun modo come una minaccia per le grandi imprese tedesche, mentre ha salutato con entusiasmo il successo nelle presidenziali in Francia di Emmanuel Macron, le cui “ambizioni”, totalmente al servizio dei poteri forti francesi ed europei, dovrebbero contagiare anche i leader politici tedeschi. A riassumere perfettamente la parabola già discendente di Schulz e della SPD è stato infine il politologo tedesco Matthias Micus in una recente intervista a Deutsche Welle. Secondo quest’ultimo, al breve slancio iniziale di Schulz ha contribuito l’impressione che il candidato alla cancelleria per la SPD avrebbe potuto “correggere le riforme neo-liberiste del welfare, note come ‘Agenda 2010’, implementate nel 2003 da Gerhard Schröder” e responsabili dell’emorragia di consensi per il partito tra la “working-class”.

A riassumere perfettamente la parabola già discendente di Schulz e della SPD è stato infine il politologo tedesco Matthias Micus in una recente intervista a Deutsche Welle. Secondo quest’ultimo, al breve slancio iniziale di Schulz ha contribuito l’impressione che il candidato alla cancelleria per la SPD avrebbe potuto “correggere le riforme neo-liberiste del welfare, note come ‘Agenda 2010’, implementate nel 2003 da Gerhard Schröder” e responsabili dell’emorragia di consensi per il partito tra la “working-class”.

Simili promesse, ha aggiunto Micus, “vengono proposte dalla SPD a ogni tornata elettorale”. Lo stesso Schröder promise maggiore “giustizia sociale” nel 2005, prima di consegnare il governo tedesco alla CDU di Angela Merkel. “Tra le elezioni”, però, la SPD finisce puntualmente per perseguire “politiche business-friendly”, così che la credibilità del partito risulta ormai gravemente compromessa e sempre più lontana appare la possibilità di recuperare consensi tra quello che era il proprio elettorato di riferimento.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Quando a inizio della prossima settimana il presidente turco Erdoğan incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca, una delle questioni principali all’ordine del giorno sarà senza dubbio la recente decisione di Washington di fornire armi in maniera diretta alla milizia curda YPG (“Unità di Protezione Popolare”) in preparazione dell’offensiva contro la roccaforte dello Stato Islamico (ISIS) nella città siriana di Raqqa.

Il tempismo dell’annuncio è stato giudicato da molti inopportuno, con una delegazione del governo di Ankara già a Washington per preparare la visita di Erdoğan e impegnata con esponenti dell’amministrazione Trump a discutere proprio delle modalità relative all’operazione militare a Raqqa.

Prevedibilmente, la decisione americana di armare direttamente l’YPG ha scatenato una valanga di reazioni rabbiose in Turchia, il cui governo considera questa milizia un’organizzazione terroristica, in quanto affiliata al PKK, com’è noto impegnato in un conflitto sanguinoso all’interno dei confini turchi.

La mossa di Trump ha modificato la politica dell’amministrazione Obama, attenta a far giungere armi alle formazioni curde attive in Siria solo attraverso forniture alle cosiddette Forze Democratiche Siriane, cioè la fazione dell’opposizione al regime di Assad appoggiata dagli USA in cui svolge un ruolo di primissimo piano proprio l’YPG.

Vista la situazione sul campo, la Casa Bianca è giunta alla conclusione che le milizie curde sono le più adatte a guidare per conto di Washington un attacco all’ISIS a Raqqa, sia per le capacità belliche dimostrate sia perché non compromesse, come quasi tutti gli altri gruppi anti-Assad, da tendenze e legami con il fondamentalismo sunnita.

La decisione ha però subito fatto salire le tensioni tra Washington e Ankara. In una conferenza stampa organizzata mercoledì, Erdoğan ha avuto parole molto dure per l’alleato americano, dichiarando che la pazienza del suo paese “è terminata” prima di chiedere agli Stati Uniti se intendono stare con la Turchia o “con un’organizzazione terroristica”.

Nel corso di una visita in Montenegro, anche il ministro degli Esteri, Mevlüt Çavuşoğlu, ha espresso la propria irritazione, avvertendo che ogni singola arma nelle mani delle forze curde rappresenta una minaccia alla Turchia.

La stampa americana ha poi citato membri del governo di Ankara che avrebbero informato l’amministrazione Obama di come la Turchia si riservi il diritto di agire militarmente contro l’YPG. Nelle scorse settimane, Erdoğan ha peraltro già autorizzato bombardamenti diretti contro le postazioni dei guerriglieri curdi in Siria appoggiati dagli Stati Uniti. Dopo la decisione presa da Trump questa settimana, l’iniziativa militare turca potrebbe intensificarsi sensibilmente.

Lo scontro diplomatico causato dall’annuncio delle forniture dirette di armi ai curdi siriani, come ha spiegato ad esempio mercoledì il Washington Post, è la conseguenza del dilemma posto al governo americano dall’operazione per la “liberazione” di Raqqa dall’ISIS.

Da un lato, l’offensiva in preparazione da tempo è ritenuta fondamentale dagli USA per il definitivo ridimensionamento del “califfato” e la relativa stabilizzazione della Siria, necessaria per consentire il riorganizzarsi delle forze che dovranno cercare di rovesciare il regime di Damasco. Dall’altro, però, l’unica opzione sembra essere sempre più quella di utilizzare le milizie curde dell’YPG per la conduzione della gran parte delle operazioni militari, con il risultato, come si è visto in questi giorni, di mettere in crisi il rapporto con la Turchia.

Dall’altro, però, l’unica opzione sembra essere sempre più quella di utilizzare le milizie curde dell’YPG per la conduzione della gran parte delle operazioni militari, con il risultato, come si è visto in questi giorni, di mettere in crisi il rapporto con la Turchia.

Washington ha d’altra parte respinto le proposte presentate da Ankara per creare un’alleanza militare alternativa a quella basata sull’YPG, per via, tra l’altro, della natura fondamentalista delle forze di opposizione sostenute dalla Turchia in Siria. Allo stesso modo, oltre a escludere com’è ovvio l’appoggio a un’operazione delle forze governative siriane, ciò che resta delle formazioni sostenute clandestinamente dalla CIA risultano ormai inefficaci o, ancor più, sottomesse alla filiale di al-Qaeda in Siria.

Che si vada verso un’operazione guidata dai curdi, comunque, sembra a molti ormai inevitabile, visto anche che proprio mercoledì le Forze Democratiche Siriane, dominate dall’YPG, hanno annunciato la conquista della più grande diga della Siria e della città di Tabqa, già nelle mani dell’ISIS e considerate come l’ultimo principale ostacolo sulla strada per Raqqa.

La minacciata escalation militare della Turchia contro l’YPG rischierebbe però di compromettere la stessa operazione su Raqqa, da cui le forze curde potrebbero essere distolte. Questo timore è avvertito anche a Washington ed è testimoniato dai tentativi messi in atto per rassicurare Erdoğan.

Il segretario alla Difesa americano, James Mattis, ha garantito questa settimana che il suo paese intende coordinare con Ankara le azioni da intraprendere per evitare qualsiasi minaccia alla sicurezza della Turchia eventualmente derivante dalla decisione di fornire armi all’YPG. In maniera inquietante, lo stesso numero uno del Pentagono ha anche ipotizzato una collaborazione con le forze di sicurezza turche per “identificare e tracciare” i movimenti dei guerriglieri del PKK.

Sui media filo-governativi turchi, invece, sono stati moltissimi i commenti allarmati per la decisione dell’amministrazione Trump. La sensazione prevalente è quella di un’ulteriore incrinatura dei rapporti bilaterali se non dovesse esserci un passo indietro da parte di Washington.

Parallelamente, tuttavia, si intravede anche una certa disponibilità ad attendere l’esito dell’imminente faccia a faccia tra Erdoğan e Trump, nella speranza di un qualche ripensamento della strategia siriana degli Stati Uniti.

L’interpretazione del governo di Ankara circa la decisione USA di armare i curdi in Siria sembra infatti lasciare qualche spazio di manovra alla Casa Bianca. La testata Daily Sabah ha a questo proposito scritto giovedì che l’iniziativa ratificata qualche giorno fa da Trump era in realtà un piano di Obama e che membri della precedente amministrazione rimasti al loro posto dopo le elezioni, tra cui il rappresentante degli USA per la “coalizione” anti-ISIS, Brett McGurk, avrebbero fatto pressioni sul nuovo presidente per ottenerne l’approvazione prima della visita di Erdoğan. Il vertice di settimana prossima a Washington si annuncia perciò particolarmente teso e metterà alla prova le aspettative di Ankara verso la nuova amministrazione Repubblicana, così come i propositi di distensione di Trump con un governo che, a partire dal fallito colpo di stato ai danni di Erdoğan del luglio scorso, continua a vedere con sospetto l’alleato americano.

Il vertice di settimana prossima a Washington si annuncia perciò particolarmente teso e metterà alla prova le aspettative di Ankara verso la nuova amministrazione Repubblicana, così come i propositi di distensione di Trump con un governo che, a partire dal fallito colpo di stato ai danni di Erdoğan del luglio scorso, continua a vedere con sospetto l’alleato americano.

In ultima analisi, comunque, le nuove frizioni con la Turchia sono solo la più recente conseguenza della disastrosa strategia degli Stati Uniti in Siria, inaugurata dall’amministrazione Obama e che Trump è ancora molto lontano dal mostrare di essere in grado di correggere senza aggravare ulteriormente il bagno di sangue nel paese mediorientale.