- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il giudizio dato domenica dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, al G7 di Taormina nel corso di un evento elettorale a Monaco di Baviera ha rappresentato probabilmente un momento cruciale nell’evoluzione dei rapporti tra Europa e Stati Uniti ai tempi di Donald Trump.

Il suo intervento ha riconosciuto tutte le tensioni generate dal nuovo fattore destabilizzante che risiede alla Casa Bianca e allo stesso tempo prospettato un futuro caratterizzato da un progressivo incrinamento dei rapporti transatlantici, anche se le ragioni non sono da cercare esclusivamente nella singolare personalità del presidente americano.

Com’è stato ampiamente riportato dai giornali di mezzo mondo, la Merkel, reduce dalla trasferta siciliana, domenica ha avvertito la classe dirigente tedesca ed europea che, per la difesa dei propri interessi, essa non potrà più “fare affidamento” sugli altri, cioè gli Stati Uniti, e che è ormai tempo di “prendere il destino nelle nostre mani”.

In molti tra i commentatori occidentali hanno evidenziato come la natura prudente del capo del governo di Berlino costringa a dare un peso particolare a queste parole, anche se già poco dopo l’elezione di Trump la Merkel aveva espresso il proprio giudizio in maniera molto schietta.

Dopo un confronto diretto con il presidente americano e gli altri leader delle principali potenze economiche del pianeta, la sua presa di posizione deve essere stata perciò dettata da un riconoscimento delle strade divergenti che Stati Uniti e UE sembrano avere intrapreso.

L’epilogo del summit di Taormina ha d’altra parte chiuso il sipario su una settimana segnata, tra l’altro, dalla strigliata di Trump agli alleati NATO per i loro insufficienti livelli di spesa in ambito militare e dal mancato impegno ufficiale per il principio della “difesa comune”, sancito dall’articolo 5 del Patto Atlantico.

Proprio nella località siciliana, poi, le differenze sono esplose ancora più chiaramente, con il presidente americano in aperto disaccordo con gli alleati del G-7 sulle questioni del libero commercio e della lotta al cambiamento climatico. Di fronte alla quasi rottura su questi temi, è passato in secondo piano anche il rifiuto americano a prendere in considerazione una proposta italiana sulla questione dei migranti.

Se l’esistenza di divergenze all’interno di forum internazionali non è cosa nuova, soprattutto in tempi molto recenti, quelle emerse pubblicamente a Taormina rappresentano un salto qualitativo non indifferente e il loro manifestarsi è la logica conseguenza delle crescenti tensioni registrate negli eventi che in questi anni hanno preceduto il G-7 italiano.

Fino al termine dei lavori, i rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia si sono rifiutati di scendere a compromessi con gli Stati Uniti su alcuni temi. Su quello del clima, ad esempio, l’impossibilità americana di assicurare almeno per ora l’adesione all’accordo di Parigi del 2015 è stata registrata nel comunicato finale, nel quale invece gli altri sei paesi hanno confermato il rispetto per gli impegni presi.

I consueti sforzi per cercare almeno di minimizzare le differenze sembrano dunque non avere dato particolari frutti in questa occasione. Infatti, il compromesso che è stato raggiunto sul commercio è servito ad accentuare le diverse posizioni, visto che, su richiesta americana, nel testo della dichiarazione congiunta non vi è stata traccia del riferimento all’impegno esplicito nella lotta a “ogni forma di protezionismo”. Al difficilissimo clima registrato a Taormina sul tema del commercio aveva contribuito lo stesso Trump, protagonista nei giorni precedenti di una discussione con i leader dell’Unione nella quale si era lamentato apertamente del numero troppo elevato di automobili tedesche vendute sul mercato americano. Una situazione a cui Trump, come aveva già spiegato nei mesi scorsi, intenderebbe rimediare proprio con misure protezionistiche.

Al difficilissimo clima registrato a Taormina sul tema del commercio aveva contribuito lo stesso Trump, protagonista nei giorni precedenti di una discussione con i leader dell’Unione nella quale si era lamentato apertamente del numero troppo elevato di automobili tedesche vendute sul mercato americano. Una situazione a cui Trump, come aveva già spiegato nei mesi scorsi, intenderebbe rimediare proprio con misure protezionistiche.

Le implicazioni del giudizio totalmente negativo della Merkel sul G-7 sono difficili da sopravvalutare. Nonostante la cancelliera abbia invocato il mantenimento di relazioni amichevoli con gli Stati Uniti, così come con il Regno Unito avviato verso la “Brexit”, ha affermato che l’Europa “deve lottare da sola per il proprio futuro”.

I commenti seguiti alle parole della Merkel hanno spesso dato l’idea dello stato dei nuovi scenari transatlantici. La parola “spartiacque” nei rapporti tra alleati è stata ad esempio ricorrente negli USA. Il politologo Henry Farrell ha invece descritto al Washington Post le implicazioni di un allontanamento tra Stati Uniti e Germania, così come di un allentamento dei vincoli NATO.

Il docente della Georgetown University ha spiegato che “uno degli scopi della NATO era di inserire la Germania in un organo internazionale che impedisse a questo paese di diventare una minaccia alla pace in Europa, come accadde nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale”. Il venir meno anche parziale di questo legame e il perseguimento di un programma di difesa europeo comune a guida tedesca minacciano quindi il ritorno a scenari già visti nel corso del XX secolo.

Il commento di Henry Farrell sembra ribaltare la percezione comune di questi giorni sulle responsabilità del governo americano per il raffreddamento delle relazioni transatlantiche, attribuendole peraltro in maniera non del tutto erronea anche alle ambizioni della classe dirigente tedesca, ma ha il merito di ricordare i rischi per la stabilità occidentale che una deriva di questo genere comporta, al di là della natura innegabilmente reazionaria di un’alleanza come la NATO.

Un altro giornale americano molto critico nei confronti dell’amministrazione Trump – il New York Times – ha a sua volta rilevato come da alcuni mesi tra i leader europei ci sia la sensazione, virtualmente inedita dal 1945, di “dover voltare le spalle a Washington e prepararsi ad affrontare il mondo da soli”.

Le conseguenze, spesso sottintese, di una simile involuzione dei rapporti transatlantici minacciano un inasprimento delle tensioni fino a prefigurare, ancora una volta, un futuro ritorno a conflitti armati che sembravano impensabili fino a pochi anni fa.

Nelle analisi dei nuovi scenari la responsabilità è però quasi sempre attribuita al fattore Trump, alla sua personalità e al suo comportamento imprevedibile. In realtà, le frizioni venute a galla nel corso del G7 ed esposte nelle parole del fine settimana di Angela Merkel sono l’espressione del processo attraversato dal capitalismo internazionale almeno a partire dalla crisi finanziaria globale del 2008.

La stagnazione economica persistente e l’acuirsi delle rivalità internazionali per la spartizione e l’accaparramento di mercati e risorse energetiche hanno accelerato il manifestarsi delle contraddizioni del sistema, scuotendo fin dalle fondamenta la stabilità su cui esso si è basato a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale.

Trump è in definitiva la manifestazione di un processo oggettivo che vede gli Stati Uniti dibattersi nel tentativo di far fronte alla crisi della propria posizione internazionale, attraverso iniziative destabilizzanti, come appunto quelle all’insegna del protezionismo, che rischiano di innescare una guerra economica, anche con i propri alleati, dagli esiti potenzialmente rovinosi.

Il riflesso di questa tendenza è il ritorno alle ambizioni da grande potenza di un paese come la Germania, i cui interessi, o meglio quelli della sua classe dirigente, divergono necessariamente sempre più da quelli dell’alleato americano. Ciò è evidente non solo nelle questioni attorno alle quali è mancato un accordo a Taormina, ma ad esempio anche sull’approccio alla Cina, all’Iran e, in parte, alla Russia, tre paesi considerati fondamentali per gli interessi dell’economica tedesca e, al contrario, l’ostacolo principale al dispiegamento di quelli strategici americani. La manifestazione delle tensioni transatlantiche e delle ambizioni di Berlino a provvedere da sé o con i partner europei alla propria sicurezza, rilanciate dall’elezione di Macron alla presidenza francese, non è comunque la conseguenza esclusiva dell’arrivo di Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

La manifestazione delle tensioni transatlantiche e delle ambizioni di Berlino a provvedere da sé o con i partner europei alla propria sicurezza, rilanciate dall’elezione di Macron alla presidenza francese, non è comunque la conseguenza esclusiva dell’arrivo di Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

Chiari segnali di questa evoluzione si erano osservati già ai tempi dell’invasione USA dell’Iraq nel 2003. Anche in quel caso, come sta accadendo oggi, l’opposizione di Berlino ai piani dell’amministrazione americana non era dovuta a scrupoli di natura morale o democratica, bensì agli obiettivi strategici ed economici divergenti dei due paesi alleati.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Sono bastate appena poche per portare a galla una serie di informazioni sull’attentato di lunedì a Manchester che, da un lato, hanno messo in discussione la versione iniziale dei fatti proposta dal governo di Londra e, dall’altro, hanno nuovamente rivelato come il responsabile dell’attacco, così come gli ambienti in cui si muoveva, fosse ben noto alle forze di sicurezza britanniche.

La prima tesi ufficiale a essere smontata è stata quella dell’unico attentatore o “lupo solitario” che aveva colpito senza poter essere intercettato dal gigantesco sistema di sorveglianza creato nel Regno Unito. Elementi come la complessità dell’operazione e il tipo di esplosivo usato hanno subito fatto pensare a una rete terroristica con appoggi fuori e dentro il paese, con implicazioni, come si vedrà più avanti, ancora una volta non edificanti per l’intelligence di uno dei numerosi paesi europei colpiti da questo genere di episodi.

La stessa polizia britannica aveva d’altra parte quasi subito annunciato vari arresti di possibili complici del 23enne Salman Abedi, attorno al quale sono emerse informazioni inequivocabili grazie a fughe di notizie provenienti dai servizi segreti americani, francesi e tedeschi.

La storia del dopo attentato di Manchester ha così ricalcato passo passo quella di molte stragi registrate in Europa negli ultimi anni. Per cominciare, il responsabile dei fatti era sempre in qualche modo sotto il radar dei servizi di sicurezza del paese in cui è avvenuto l’attacco, ma per qualche ragione è riuscito a sfuggire al controllo e ad agire in piena libertà per mettere in atto i propri intenti terroristici.

Inoltre, l’autore dell’attentato aveva legami più o meno profondi con gli ambienti del fondamentalismo islamista, i quali mantengono a loro volta rapporti non del tutto chiari con gli stessi servizi di intelligence occidentali, poiché consentono ai governi di utilizzare queste forze come strumento per la promozione dei propri interessi strategici.

Così, da alcuni anni Abedi aveva suscitato l’interesse delle forze di sicurezza britanniche, nonostante la giovane età, ed era stato indicato come un possibile soggetto a rischio anche di commettere attentati suicidi. Ex compagni di scuola e conoscenti del giovane di origini libiche avevano poi segnalato più volte alla polizia le sue simpatie per il terrorismo internazionale e il fatto che in alcune occasioni aveva espresso l’intenzione di diventare un kamikaze.

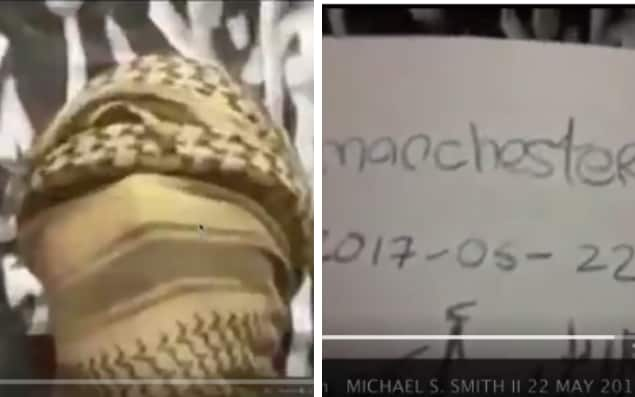

Altre fonti hanno parlato di legami con lo Stato Islamico (ISIS), il quale ha rivendicato martedì l’attentato di Manchester, e di un possibile viaggio in Siria. Alcune di queste informazioni sono state passate alla stampa da esponenti dell’intelligence di paesi alleati della Gran Bretagna, scatenando l’ira di Londra, il cui governo a due settimane dalle elezioni avrebbe preferito limitare al massimo la diffusione di notizie imbarazzanti e in contraddizione con la versione ufficiale.

Almeno per quanti sono interessati ad andare oltre i commenti e le pseudo-analisi degli attentati, offerti dai politici e dalla stampa ufficiale, è ben noto che episodi orribili come quello di Manchester traggono origine dalla “guerra al terrore” degli Stati Uniti e dei loro alleati, responsabili della distruzione di interi paesi tramite interventi militari diretti o con l’impiego di gruppi jihadisti che dovrebbero teoricamente combattere.

Forse mai come in questo caso, però, l’evidenza delle responsabilità dei governi e dell’intelligence della Gran Bretagna nella manipolazione di forze fondamentaliste ultra-reazionarie è emersa così chiaramente e in un periodo di tempo così breve a seguito di un attentato terroristico.

La storia famigliare di Abedi e il contesto sociale in cui viveva nella periferia a sud di Manchester aiutano a fare chiarezza sulle motivazioni di un gesto folle, scaturito senza dubbio in parte da una personalità disturbata ma, ancor più, da un clima generale segnato dalle conseguenze della politica estera criminale del governo britannico, nello specifico in relazione al mondo arabo.

I genitori di Salman Abedi si erano trasferiti dalla Libia alla Gran Bretagna in quanto oppositori del regime di Gheddafi e nel paese nordafricano erano tornati solo in seguito al rovesciamento e al brutale assassinio di quest’ultimo nel 2011, resi possibili entrambi dall’appoggio ai “ribelli” garantito dai governi occidentali. Proprio il padre e il fratello più giovane dell’attentatore sarebbero stati arrestati dopo i fatti di Manchester dalle autorità libiche per sospetti legami con l’ISIS e, per quanto riguarda il secondo, perché coinvolto nella preparazione di un atto terroristico a Tripoli.

Proprio il padre e il fratello più giovane dell’attentatore sarebbero stati arrestati dopo i fatti di Manchester dalle autorità libiche per sospetti legami con l’ISIS e, per quanto riguarda il secondo, perché coinvolto nella preparazione di un atto terroristico a Tripoli.

Per la stampa britannica, il padre di Salman Abedi era stato membro del cosiddetto Gruppo dei Combattenti Islamici Libici (LIFG) negli anni Novanta e aveva espresso più volte il proprio sostegno per gruppi estremisti attivi in Siria. La madre, invece, sarebbe un’amica intima della moglie dell’ex leader di Al-Qaeda, Abu Anas al-Libi, deceduto in un carcere americano nel 2015.

A Manchester e, più precisamente, nel quartiere di Whalley Range, Abedi frequentava un ambiente animato da individui di origine libica noti per il loro radicalismo e che, in gran parte, facevano parte del LIFG, fondato negli anni Ottanta dai veterani della guerra contro l’Unione Sovietica in Afghanistan, fomentata e appoggiata da Washington.

Come hanno raccontato in questi giorni anche i media “mainstream” britannici, leader del LIFG vivevano indisturbati a poca distanza da Abedi, frequentavano la stessa moschea di quest’ultimo e talvolta si occupavano di raccogliere fondi e reclutare militanti per un’organizzazione che il governo di Londra considera ufficialmente di natura terroristica dal 2005.

Un suo viaggio in Libia proprio pochi giorni prima dell’attentato a Manchester gli avrebbe permesso perciò di intrattenere gli ultimi contatti con un ambiente fondamentalista che ha probabilmente avuto un ruolo nell’organizzazione dell’attacco, così come nell’addestramento e nel processo di radicalizzazione di Abedi.

L’aspetto più importante della vicenda è però il rapporto tra l’intelligence britannica e il LIFG, organizzazione che è stata in prima linea nella finta rivoluzione libica contro il regime di Gheddafi.

Mentre molti esuli libici del LIFG in Gran Bretagna erano stati messi sotto stretta sorveglianza in seguito allo sdoganamento di Gheddafi grazie all’intesa favorita da Tony Blair nel 2004, la loro sorte è cambiata rapidamente dopo l’esplosione della “rivolta” contro il regime nel 2011.

La mutata attitudine dei servizi di sicurezza britannici a questo punto nei confronti del LIFG è stata spiegata efficacemente da una rivelazione pubblicata giovedì dalla testata on-line Middle East Eye. L’indagine riporta le testimonianze di ex guerriglieri jihadisti, i quali raccontano come, una volta scoppiata la guerra contro Gheddafi, il governo di Londra aveva improvvisamente favorito il loro ritorno in Libia per combattere a fianco dei “ribelli”.

Molti dei membri del LIFG tornati nel paese di origine erano sotto sorveglianza o addirittura agli arresti domiciliari in Gran Bretagna per le loro inclinazioni terroristiche, ma ciò non ha costituito un problema per un governo che vedeva ora coincidere i propri interessi con quelli del fondamentalismo islamista libico.

Un ex combattente del LIFG ha ad esempio spiegato come fosse stato fermato dalla polizia al suo ritorno da una visita in Libia nei primi mesi del 2011 perché il suo nome era appunto sulla lista nera dei sospettati di terrorismo. Una volta appurata da parte di agenti dell’MI5 l’appartenenza a un’organizzazione che combatteva contro Gheddafi, i suoi problemi svanirono immediatamente.

Un governo, come quello di Londra, che schiera oggi nelle strade delle città britanniche l’esercito e promette il pugno di ferro contro la minaccia terroristica ha dunque permesso o facilitato il proliferare del fondamentalismo entro i propri confini perché utile ai propri obiettivi strategici in Medio Oriente e in Africa settentrionale. Scenari di questo genere, per nulla limitati al Regno Unito, non possono perciò che creare terreno fertile affinché si verifichino episodi come quello che lunedì a Manchester è costato la vita a 22 persone. L’altro aspetto da considerare è la coincidenza dell’attentato con la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento di Londra, previsto per il prossimo 8 giugno. Com’era accaduto alla vigilia delle presidenziali in Francia, quando un attacco “terroristico” aveva provocato la morte di un poliziotto, la strage di Manchester è stata subito sfruttata sia per rafforzare le misure di sicurezza, così che il voto si terrà straordinariamente con la presenza dei militari nelle città britanniche, sia per spostare il dibattito politico sulle questioni della sicurezza nazionale.

L’altro aspetto da considerare è la coincidenza dell’attentato con la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento di Londra, previsto per il prossimo 8 giugno. Com’era accaduto alla vigilia delle presidenziali in Francia, quando un attacco “terroristico” aveva provocato la morte di un poliziotto, la strage di Manchester è stata subito sfruttata sia per rafforzare le misure di sicurezza, così che il voto si terrà straordinariamente con la presenza dei militari nelle città britanniche, sia per spostare il dibattito politico sulle questioni della sicurezza nazionale.

Lo stesso innalzamento a “critico” del livello di guardia nel paese contribuisce ad alimentare il clima di paura. Da esso, il governo conservatore di Theresa May intende ricavare il massimo vantaggio possibile nei confronti di un’opposizione laburista che, nei giorni precedenti l’attentato, sembrava avere recuperato parzialmente terreno grazie all’insistenza sui temi economici e sociali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nel pieno del primo viaggio oltreoceano del presidente Trump, questa settimana la Casa Bianca ha presentato al Congresso la propria proposta per il bilancio federale degli Stati Uniti del prossimo anno che servirà da punto di partenza nelle complesse trattative per giungere nei prossimi mesi a una versione definitiva.

Il piano di spesa dell’amministrazione Trump è stato redatto dal “direttore del budget” della Casa Bianca, l’ex deputato repubblicano Mick Mulvaney, già considerato uno dei più irriducibili “falchi” sulle questioni fiscali durante il suo mandato alla Camera dei Rappresentanti di Washington.

Coerentemente con l’inclinazione del proprio autore e con gli orientamenti dello stesso Trump, la bozza di bilancio rappresenta poco meno che una dichiarazione di guerra ai poveri e ai lavoratori americani. Se tutte o parte delle iniziative in esso contenute dovessero essere implementate, molti programmi sociali diretti alle classi più deboli negli Stati Uniti, in larga misura eredità del riformismo progressista degli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso, verrebbero in pratica svuotati o smantellati completamente.

La proposta di Trump è stata duramente criticata soprattutto da leader ed esponenti del Partito Democratico, ma l’ennesimo assalto a ciò che resta del welfare USA da parte della Casa Bianca è in realtà il culmine di un lungo processo, avanzato in parallelo all’acuirsi del capitalismo americano e portato avanti, talvolta con maggiore determinazione, anche dalle amministrazioni democratiche.

Il bilancio federale da 4.100 miliardi di dollari include tagli alla spesa pubblica pari alla cifra stratosferica di 3.600 miliardi entro i prossimi dieci anni. Al centro del delirio trumpiano vi è il concetto, condiviso da moltissimi all’interno della classe dirigente americana e non solo, che qualsiasi forma di welfare scoraggia l’attitudine al lavoro di coloro che ricevono qualche beneficio dal governo e che la società odierna non ha in pratica alcuna responsabilità nel provvedere ai bisogni essenziali dei propri elementi più deboli.

L’altra ragione che spinge alla riduzione drastica della spesa pubblica sarebbe l’esplosione del debito federale. Questa tesi è però smentita dal continuo crescere degli stanziamenti militari, che Trump promette di aumentare di un altro 10%, e dall’impegno ad abbassare le tasse per i ricchi e le grandi aziende.

Uno dei programmi maggiormente colpiti dalla proposta di bilancio di Donald Trump sarebbe Medicaid, ovvero la copertura sanitaria destinata a oltre 74 milioni di americani disabili o a basso reddito. Il taglio in questo caso ammonterebbe a 800 miliardi di dollari in dieci anni.

Inoltre, come già previsto dalla legge sulla sanità di Trump in discussione al Congresso (“AHCA”), Medicaid vedrebbe alterata la propria natura di programma finanziato senza limiti fissi e a seconda dei bisogni di quanti ne beneficiano. La nuova proposta prevede un sistema gestito dai singoli stati in base a uno stanziamento federale ben definito che costringerebbe gli amministratori a tagliare i servizi offerti o il numero di persone coperte.

Tra le misure più crudeli incluse nella bozza presentata da Trump c’è poi una nuova sforbiciata ai sussidi per l’acquisto di cibo (“food stamps”) dopo i significativi tagli già apportati o avallati dall’amministrazione Obama negli anni scorsi. Il numero di americani che hanno potuto permettersi un pasto grazie a questo programma era salito vertiginosamente dopo l’esplosione della crisi finanziaria del 2008-2009, fino a interessare a tutt’oggi qualcosa come 44 milioni di persone. Trump propone ora di togliere a questa voce di spesa un quarto dei fondi, cioè poco meno di 200 miliardi di dollari in dieci anni.

Altrettanto grave è il taglio da 72 miliardi di dollari ipotizzato per l’assistenza ai disabili. Questo provvedimento sarebbe dovuto al fatto che, come hanno spiegato apertamente la Casa Bianca e vari leader repubblicani, spesso i disabili assistiti sono perfettamente in grado di trovarsi un lavoro ma non lo fanno perché godono di un sussidio federale. L’impegno nell’accrescere la manodopera super-sfruttata e sottopagata a disposizione delle aziende private, sottraendola al welfare, è alla base anche di altre misure, come la riduzione di oltre 270 miliardi di dollari al fondo del programma “TANF”, creato dall’amministrazione Clinton nel 1997, che sostiene economicamente famiglie povere con figli a carico.

L’impegno nell’accrescere la manodopera super-sfruttata e sottopagata a disposizione delle aziende private, sottraendola al welfare, è alla base anche di altre misure, come la riduzione di oltre 270 miliardi di dollari al fondo del programma “TANF”, creato dall’amministrazione Clinton nel 1997, che sostiene economicamente famiglie povere con figli a carico.

L’attitudine anti-scientifica e il disprezzo della cultura da parte dell’amministrazione Trump emergono poi inevitabilmente da altre proposte del bilancio. A perdere finanziamenti vitali potrebbero essere infatti vari istituti culturali e di ricerca, come quello sul cancro e per la promozione delle arti.

Come già anticipato, non tutte le voci di spesa federale vedranno un ridimensionamento. Il già colossale bilancio del Pentagono otterrebbe ad esempio da Trump più di 50 miliardi extra, pari al 10% del totale. Inoltre, il carico fiscale per i redditi più alti si abbasserebbe, sia tramite un taglio delle aliquote sia grazie all’abolizione della tassa extra del 3,8% sui “capital gains” che l’amministrazione Obama aveva introdotto per finanziare la riforma sanitaria del 2010.

Nonostante queste ultime proposte, l’intero piano della Casa Bianca dovrebbe magicamente ridurre il deficit federale di 5.600 miliardi di dollari nel prossimo decennio. La fantasiosa previsione è basata in particolare sull’illusione che la contro-rivoluzione neoliberista auspicata da Trump generi una crescita annua dell’economia americana pari al 3%, un livello escluso, oltre che dalla logica, da svariate stime indipendenti, tra cui quella della Federal Reserve.

Com’è consuetudine negli Stati Uniti, alla proposta di bilancio del presidente si affiancano in seguito quelle di Camera e Senato. Su queste tre bozze vengono poi condotti dei negoziati – tra la Casa Bianca e la maggioranza al Congresso e tra quest’ultima e i leader di minoranza – che dovrebbero portare all’approvazione di un piano di spesa definitivo.

Intanto, la proposta di Trump ha già aggravato la crisi politica a Washington, visto che l’enormità dei tagli previsti a programmi sociali molto popolari ha convinto numerosi membri del Congresso repubblicani a prendere le distanze dal presidente.

Come già accaduto nel dibattito sulla proposta di legge sanitaria di Trump, gli “ideali” ultra-liberisti della destra repubblicana che dovrebbero guidare le politiche del governo e del Congresso rischiano di avere un contraccolpo rovinoso sul gradimento del partito, oltre che sulla vita di decine di milioni di americani.

Per questa ragione, i leader repubblicani al Congresso hanno chiarito che quello presentato dalla Casa Bianca non sarà né il bilancio proposto dalla maggioranza né quello che verrà alla fine approvato. La cautela repubblicana non deve però illudere nessuno, poiché il bilancio alternativo a quello del presidente sarà al limite solo marginalmente meno reazionario di quest’ultimo.

Anzi, lo speaker della Camera, Paul Ryan, ha lasciato intendere che la sua proposta potrebbe includere modifiche anche per il ridimensionamento di Medicare, il programma di assistenza sanitaria destinato agli anziani che Trump si è impegnato a lasciare per il momento inalterato. Anche se non tutti gli aspetti della proposta del presidente saranno alla fine incorporati nel bilancio federale del prossimo anno, l’iniziativa della Casa Bianca servirà comunque a spostare da subito verso l’estrema destra il dibattito sul finanziamento del governo.

Anche se non tutti gli aspetti della proposta del presidente saranno alla fine incorporati nel bilancio federale del prossimo anno, l’iniziativa della Casa Bianca servirà comunque a spostare da subito verso l’estrema destra il dibattito sul finanziamento del governo.

I democratici, da parte loro, non opporranno alla fine particolari resistenze, se non alle misure più radicali e per motivi principalmente elettorali. Infatti, nonostante le ferme critiche al bilancio del presidente di questi giorni, i leader dell’opposizione al Congresso hanno già fatto sapere di essere disposti a collaborare con un partito e una Casa Bianca forse mai così a destra in tutta la storia recente degli Stati Uniti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

A due mesi esatti dall’ultimo attentato terroristico, avvenuto nei pressi del Parlamento di Londra, il Regno Unito ha dovuto registrare questa settimana un nuovo sanguinoso episodio di violenza dopo l’esplosione nella tarda serata di lunedì che ha colpito la Manchester Arena al termine di un concerto della cantante pop americana, Ariana Grande.

I decessi accertati sono finora 22, mentre i feriti sarebbero una sessantina. L’identità di tutte le vittime non è stata ancora verificata ma è probabile che molte di esse siano giovani e giovanissimi, visto il seguito soprattutto tra i teenager della cantante che si era appena esibita nella città britannica.

L’attentato è stato seguito come di consueto da un massiccio dispiegamento di forze di polizia, dalla virtuale paralisi della città per alcune ore e da alcuni inevitabili falsi allarmi. Circa tre ore dopo l’esplosione, la polizia ha fatto saltare una sospetta bomba in un parcheggio vicino alla Manchester Arena che si è alla fine rivelata essere un mucchio di vestiti abbandonati.

Martedì, invece, il centro commerciale Arndale è stato evacuato per alcune ore prima di essere riaperto in seguito all’arresto di un uomo che nulla avrebbe però a che fare con i fatti della sera precedente.

Il primo ministro britannico, Theresa May, ha parlato alla stampa nella mattinata di martedì, offrendo poco più della solita retorica che segue simili episodi di violenza. La May ha comunque confermato la natura terroristica dell’attentato, così come le prime notizie che avevano parlato di una sola persona responsabile dell’attacco.

La polizia ha fatto sapere di avere identificato il responsabile nel 22enne Salman Abedi, nativo di Manchester ma di origini libiche. Un commando delle forze di sicurezza ha fatto irruzione nell’abitazione di quest’ultimo, anche se non è chiaro come si sia risaliti alla sua identità in poche ore.

Se Abedi abbia agito da solo o abbia fatto parte di una rete terroristica è ancora oggetto di indagini. I giornali britannici hanno scritto però di un 23enne arrestato nella zona sud della città e di un blitz nel sobborgo di Whalley Range, a sud-ovest del centro di Manchester e con una forte minoranza asiatica. Dopo la perquisizione di un appartamento, nell’area sarebbe rimasta una massiccia presenza di uomini della polizia.

L’attacco suicida sembra confermare la matrice del fondamentalismo islamista. In rete erano quasi subito apparsi filmati di sostenitori dello Stato Islamico (ISIS) che celebravano l’attentato di Manchester e martedì sarebbe arrivata la rivendicazione da parte del “califfato” tramite un delirante messaggio pubblicato sulla piattaforma Telegram.

Maggiori dettagli sui fatti di lunedì emergeranno forse già nelle prossime ore, a cominciare magari dalla notizia, ricorrente dopo gli attentati terroristici in Europa degli ultimi anni, che il responsabile dell’attacco era noto ai servizi di sicurezza inglesi per i suoi legami con gli ambienti fondamentalisti.

Per il momento, è importante sottolineare come l’episodio di Manchester sia avvenuto da un lato nel pieno della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento di Londra e, dall’altro, in concomitanza con le fasi finali della visita del presidente americano Trump in Medio Oriente, segnata dal tentativo di alimentare le divisioni settarie nel mondo arabo e dal ristabilimento della monarchia saudita al centro delle trame degli Stati Uniti nella regione. Se dovesse essere effettivamente collegato al jihadismo, l’attentato di lunedì sarebbe l’ennesima drammatica conferma delle responsabilità dei governi occidentali, primi fra tutti quelli di Washington e Londra, nell’alimentare direttamente o indirettamente forze fondamentaliste che prosperano grazie all’appoggio di ambienti più o meno legati alla casa regnante saudita e ai suoi alleati nel Golfo Persico.

Se dovesse essere effettivamente collegato al jihadismo, l’attentato di lunedì sarebbe l’ennesima drammatica conferma delle responsabilità dei governi occidentali, primi fra tutti quelli di Washington e Londra, nell’alimentare direttamente o indirettamente forze fondamentaliste che prosperano grazie all’appoggio di ambienti più o meno legati alla casa regnante saudita e ai suoi alleati nel Golfo Persico.

Mentre Trump, corteggiato dal governo May fin dal suo ingresso alla Casa Bianca per compensare i contraccolpi della “Brexit”, esaltava il regime dell’Arabia Saudita e denunciava l’Iran come il primo “esportatore di terrorismo” nel pianeta, a Manchester andava in scena l’ennesimo atto di violenza condotto con ogni probabilità da individui influenzati dalla sottocultura wahhabita che ha il proprio centro di gravità a Riyadh e non a Teheran.

Lo stesso governo britannico è peraltro da settimane al centro di polemiche per la vicinanza alla monarchia saudita. Ai primi di aprile, la premier May era stata protagonista di una visita cordiale a Riyadh e il suo governo e quello precedente di David Cameron solo negli ultimi due anni hanno approvato circa duecento licenze di esportazione di armamenti verso l’Arabia Saudita, per un valore di oltre 3,3 miliardi di sterline.

Per quanto riguarda il voto anticipato del prossimo 8 giugno, è certo che l’attentato verrà quanto meno strumentalizzato per mantenere al centro del dibattito politico le questioni della lotta al terrorismo e della sicurezza nazionale. Per determinate sezioni della classe dirigente britannica ciò risulta fondamentale in chiave elettorale, visto il “record” dei governi conservatori fatto di tagli senza precedenti alla spesa sociale e ai servizi pubblici.

Non solo: l’orrenda strage di Manchester offre al governo di Londra un’altra occasione per ostentare il pugno di ferro nei confronti del terrorismo in una fase della campagna elettorale segnata da un certo recupero nei sondaggi del Partito Laburista. Se quest’ultimo resta ben lontano dai conservatori, le ultime rilevazioni di opinione indicavano una riduzione dello svantaggio dopo la diffusione dei programmi ufficiali dei due partiti.

Quello del Labour di Jeremy Corbyn è stato presentato dalla stampa britannica come il programma più progressista degli ultimi decenni, mentre la piattaforma dei Tories, malgrado la retorica populista, contiene elementi che minacciano un’ulteriore intensificazione dell’austerity a discapito delle classi più disagiate.

Sulla questione della leadership e delle credenziali del prossimo primo ministro in merito alle questioni legate alla sicurezza nazionale, infine, lo stesso Corbyn è al centro di attacchi e polemiche da parte dei conservatori, così che l’attentato di lunedì potrebbe finire con l’offrire ai suoi oppositori una nuova opportunità per sottolinearne la presunta debolezza.

Uno dei punti centrali della campagna conservatrice era stato finora proprio l’insistenza sulla necessità di confermare la “solida” leadership di Theresa May di fronte alle minacce interne ed esterne, come aveva ad esempio sostenuto criticando Corbyn il ministro degli Esteri, Boris Johnson, a fine aprile. Proprio nei giorni precedenti i fatti di Manchester, poi, la stampa vicina ai conservatori aveva montato una nuova polemica contro Corbyn per i suoi passati legami con il Sinn Fein irlandese e il rifiuto di condannare senza riserve l’IRA, spia a loro dire dell’attitudine troppo morbida del numero uno Laburista nei confronti del terrorismo.

Proprio nei giorni precedenti i fatti di Manchester, poi, la stampa vicina ai conservatori aveva montato una nuova polemica contro Corbyn per i suoi passati legami con il Sinn Fein irlandese e il rifiuto di condannare senza riserve l’IRA, spia a loro dire dell’attitudine troppo morbida del numero uno Laburista nei confronti del terrorismo.

Questa campagna contro Corbyn ha avuto un esito imbarazzante proprio in seguito all’attentato di lunedì, con il tabloid The Sun di Rupert Murdoch che, con una decisione presa evidentemente prima dell’attacco terroristico, ha pubblicato in prima pagina un’immagine del leader Laburista in compagnia di Gerry Adams del Sinn Fein sotto la scritta “Blood on his hands” (“Le mani sporche di sangue”).

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le prime due tappe della prima visita ufficiale all’estero da presidente degli Stati Uniti di Donald Trump hanno subito chiarito le intenzioni della nuova amministrazione di mettersi alle spalle le relative frizioni tra Obama e gli alleati americani in Medio Oriente, in modo da compattare il fronte anti-sciita nella regione e promuovere in maniera ancora più aggressiva gli interessi strategici di Washington.

Trump è stato accolto lunedì a Tel Aviv dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo essere sbarcato da quello che è apparso significativamente come il primo volo diretto in assoluto tra questa città e la capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh, dove il presidente americano aveva trascorso i due giorni precedenti.

Quello che il New York Times ha definito uno sforzo per “consolidare l’emergente riallineamento” tra i paesi a maggioranza sunnita e Israele contro l’Iran è l’aspetto probabilmente più rilevante della trasferta oltreoceano di Trump. Già il suo discorso del fine settimana in Arabia Saudita aveva fugato ogni dubbio sulle intenzioni USA di tornare a utilizzare l’immaginaria minaccia iraniana come elemento di coesione per gli alleati americani.

L’impegno in questo senso di Trump si è manifestato però a discapito della coerenza, com’è tipico della politica estera di Washington, e ha comportato, in maniera ugualmente poco sorprendente, un totale ribaltamento della realtà mediorientale. Di fronte a una platea fatta in buona parte di autocrati responsabili direttamente o indirettamente del proliferare del fondamentalismo islamista e della distruzione di interi paesi, il presidente americano ha in definitiva sposato integralmente le posizioni saudite, dipingendo la Repubblica Islamica come il vero pericolo e l’elemento destabilizzante della regione.

Mentre decine di milioni di elettori in Iran salutavano la conferma di Hassan Rouhani alla guida del loro paese, a uno dei regimi più brutali e oscurantisti del pianeta veniva insomma riconosciuto da Trump lo status di baluardo contro il terrorismo islamista. Un riconoscimento suggellato da nuovi accordi di forniture militari per cifre esorbitanti, cioè pari a 110 miliardi di dollari, con un’opzione per altri 350 miliardi nei prossimi dieci anni.

Il rilancio dell’alleanza tra Stati Uniti e Arabia Saudita promette dunque di fondarsi sempre più sul sangue delle popolazioni mediorientali, visto che i piani di Washington e Riyadh prevedono con ogni probabilità l’intensificazione delle guerre criminali in Siria e Yemen, ma anche il possibile allargamento del conflitto all’Iran e la probabile imposizione di nuovi sacrifici al popolo palestinese.

Se mai fosse stato necessario, il riposizionamento dell’Arabia Saudita come punto di riferimento della strategia mediorientale da parte dell’amministrazione Trump conferma in definitiva lo stato di crisi in cui versano gli Stati Uniti, la cui apparenza di legittimità internazionale si fonda ormai sempre più sulla finzione, oltre che sulla forza brutale.

Gli effetti indesiderati di una simile strategia sono stati sottolineati nei giorni scorsi dalla stampa “liberal” americana, la quale ha spesso evidenziato come la già fragile illusione di una potenza dedita alla promozione della democrazia e dei diritti umani rischi di diventare insostenibile con un presidente che non si fa nessuno scrupolo formale nel sostenere pienamente dittature e autocrazie.

Se lo spettacolo raccapricciante di Trump in Arabia Saudita non fosse stato di per sé già sufficiente a chiarire i piani della Casa Bianca, i primi momenti della sua visita in Israele hanno fatto ancora più luce sull’evolversi della strategia americana in Medio Oriente.

Le prime parole di Netanyahu sono state in questo senso rivelatrici. Nel corso delle brevi dichiarazioni pubbliche dei due leader all’aeroporto di Tel Aviv, il primo ministro israeliano ha sottolineato la natura straordinaria del volo diretto di Trump da Riyadh, per poi auspicare che questo evento e la stessa prima visita del presidente USA in Medio Oriente rappresentino “la pietra miliare di un percorso verso la riconciliazione”. L’avvicinarsi delle posizioni di Israele e delle dittature del Golfo Persico, favorito della comune percezione della minaccia iraniana, è un processo in atto già da tempo, ma solo l’arrivo di Trump alla Casa Bianca sembra essere stato l’elemento catalizzatore, dopo le tensioni provocate tra gli Stati Uniti e i suoi due principali alleati mediorientali dalle modeste aperture dell’amministrazione Obama verso l’Iran.

L’avvicinarsi delle posizioni di Israele e delle dittature del Golfo Persico, favorito della comune percezione della minaccia iraniana, è un processo in atto già da tempo, ma solo l’arrivo di Trump alla Casa Bianca sembra essere stato l’elemento catalizzatore, dopo le tensioni provocate tra gli Stati Uniti e i suoi due principali alleati mediorientali dalle modeste aperture dell’amministrazione Obama verso l’Iran.

In una conferenza stampa con il presidente israeliano, Reuven Rivlin, lunedì Trump è tornato ad attaccare l’Iran. Trascurando il fatto che Israele possiede un numero indefinito di armi nucleari non dichiarate, il presidente americano ha sostenuto che a Teheran “non deve essere permesso di dotarsi di testate atomiche”, nonostante non vi sia nessuna indicazione che questo paese intenda farlo.

L’insistenza sulla Repubblica Islamica, dopo le parole contro quest’ultima pronunciate a Riyadh, conferma il tentativo del presidente americano di connettere le preoccupazioni dei regimi sunniti, di Israele e degli stessi Stati Uniti per il comportamento attribuito all’Iran.

Il cinismo e il puro calcolo strategico su cui si basa il processo di riallineamento strategico tra gli alleati mediorientali degli USA che Trump intende promuovere nel corso della sua prima trasferta all’estero erano stati spiegati già settimana scorsa da una rivelazione del Wall Street Journal. I regimi sunniti del Golfo Persico avrebbero cioè proposto a Israele una normalizzazione dei rapporti in cambio di alcune concessioni da parte di Tel Aviv sulla questione palestinese e, più generale, del riavvio della farsa del processo di pace.

In sostanza, l’Arabia Saudita e i suoi alleati sono interessati a promuovere un qualche coordinamento strategico con Israele in funzione anti-iraniana/anti-sciita ma, viste le ripercussioni che ciò avrebbe sul fronte interno, hanno la necessità di mostrare di potere ottenere concessioni da Tel Aviv sulla situazione dei palestinesi.

Il quasi totale disinteressi dei regimi arabi sunniti per questi ultimi è però dimostrato dalle indiscrezioni pubblicate da vari giornali sul contenuto delle richieste fatte da Riyadh – con il consenso di Washington – al governo Netanyahu. Il Wall Street Journal ha parlato di un allentamento dell’assedio di Gaza e lo stop alla costruzione degli insediamenti in “alcune aree” della Cisgiordania occupata. Se ciò dovesse accadere, i regimi del Golfo sarebbero pronti a creare “linee di comunicazione” con Israele, nonché ad aprire negoziati per promuovere gli scambi commerciali e a consentire ai velivoli di questo paese di sorvolare i loro spazi aerei.

Il sito web The Electronic Intifada ha definito queste proposte “lontane anni luce” dai contenuti già “ultra-conciliatori” dell’iniziativa di pace saudita del 2002, quando Riyadh offrì a Israele la normalizzazione dei rapporti con i paesi arabi in cambio della fine dell’occupazione di tutti i territori occupati nel 1967, la creazione di uno stato palestinese con Gerusalemme capitale e una “soluzione giusta” al problema dei rifugiati.

Più dettagliata è apparsa la rivelazione del sito Middle East Eye, il quale ha scritto domenica che la stessa Autorità Palestinese ha pronta una proposta di “pace” che include la cessione a Israele del 6,5% dei territori occupati in Cisgiordania. Questa quota è decisamente superiore a quella attorno alla quale si era discusso nelle precedenti iniziative di pace (1,9%) ed eccede addirittura quanto proposto nel 2008 dall’allora premier israeliano Ehud Olmert (6,3%). In quell’occasione, l’offerta israeliana era stata respinta da Mahmoud Abbas (Abu Mazen). La nuova proposta dell’Autorità Palestinese sarà presentata a Trump nel corso del faccia a faccia del presidente americano con Abbas, previsto per martedì a Betlemme. Che il contenuto di essa sia stato rivelato da indiscrezioni giornalistiche la dice lunga sui timori dei leader palestinesi per le reazioni negative delle popolazioni arabe nei confronti di una bozza di accordo che sarebbe poco meno di una capitolazione a Israele.

La nuova proposta dell’Autorità Palestinese sarà presentata a Trump nel corso del faccia a faccia del presidente americano con Abbas, previsto per martedì a Betlemme. Che il contenuto di essa sia stato rivelato da indiscrezioni giornalistiche la dice lunga sui timori dei leader palestinesi per le reazioni negative delle popolazioni arabe nei confronti di una bozza di accordo che sarebbe poco meno di una capitolazione a Israele.

Al possibile rilancio del “processo di pace” su queste basi ha dato non a caso il proprio sostanziale assenso lo stesso Netanyahu in occasione dell’incontro con Trump di lunedì. Qualsiasi intesa dovesse essere discussa, perciò, sarebbe solo una concessione ai paesi arabi, svuotata di significato e di qualsiasi beneficio per i palestinesi, ma utile solo al tentativo ultra-reazionario di compattamento del fronte anti-iraniano, anti-siriano e anti-Hezbollah promosso dagli Stati Uniti in Medio Oriente.