- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

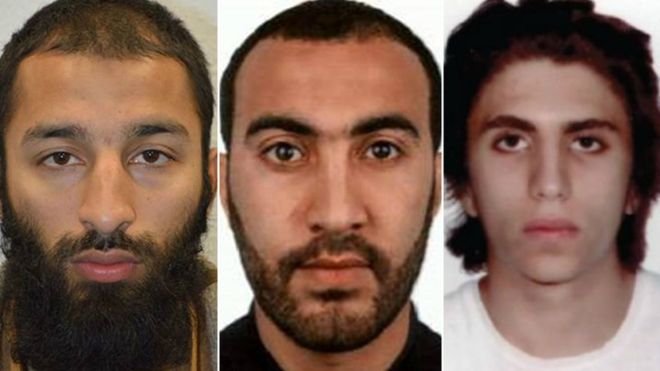

A un paio di giorni dalle elezioni, il governo britannico del primo ministro, Theresa May, continua a dover far fronte a polemiche e pressioni in seguito alle notizie emerse su almeno due dei tre responsabili dell’attentato di sabato scorso a Londra. Tra lunedì e martedì, le autorità di polizia hanno infatti diffuso i nomi degli attentatori, due dei quali erano ben noti a servizi di sicurezza che, ancora una volta, per qualche motivo hanno finito col perderne le tracce e consentito l’esecuzione di un atto sanguinoso preparato in maniera indisturbata.

Al momento non ci sarebbero indicazioni che il 30enne Rachid Redouane abbia avuto precedenti con la giustizia britannica o sia stato sotto sorveglianza per attività legate al fondamentalismo islamico. Prima di trasferirsi a Londra, Redouane viveva a Dublino, da dove la polizia irlandese ha fatto sapere di non avere nessuna segnalazione che lo riguardasse.

Ben diversa è invece la situazione relativa agli altri due autori della strage. Il primo è il 27enne di origine pakistana Khuram Shazad Butt, mentre l’ultimo è l’italo-marocchino Youssef Zaghba di 22 anni, la cui identità è stata resa nota solo nella giornata di martedì. I precedenti di entrambi sollevano gli ennesimi interrogativi sul comportamento di un servizio segreto, come quello britannico, dotato di vasti poteri di sorveglianza, consolidati contatti con gli ambienti integralisti in patria e ampia discrezionalità nella gestione dei casi di terrorismo.

I dubbi non sono peraltro nuovi, poiché si ripresentano con una sconcertante puntualità dopo ogni singolo attentato registrato in Gran Bretagna e altrove. Butt era stato oggetto di segnalazioni, almeno due secondo le testimonianze raccolte finora dalla stampa britannica, che descrivevano le sue inclinazioni fondamentaliste.

Nel primo caso era stata una donna di origine italiana, Erica Gasparri, a rivelare alla polizia come Butt cercasse di indottrinare dei giovani in un parco pubblico nel sobborgo londinese di Barking. Un amico dell’attentatore aveva invece informato la “linea anti-terrorismo” della polizia britannica dei suoi commenti di approvazione per alcuni attentati e l’ammirazione per un predicatore integralista che incitava alla jihad.

Lo scorso anno Butt era anche apparso in un documentario di Channel 4 sui jihadisti britannici, nel quale era stato protagonista con altri di uno scontro con la polizia dopo avere dispiegato una bandiera dello Stato Islamico (ISIS) a Regent Park. Butt era stato trattenuto dalle autorità per essere poi rilasciato di lì a poco.

Questi elementi sarebbero stati valutati dai servizi di sicurezza, i quali non avevano però rilevato elementi concreti che motivassero una sorveglianza più stretta. Se, teoricamente, ciò può apparire giustificato, è invece molto più difficile credere che Butt sia stato ignorato dalla polizia e dai servizi segreti dopo che era emersa la sua affiliazione al gruppo estremista salafita di base in Gran Bretagna, al-Muhajiroun. Questa organizzazione, messa fuori legge dal governo di Londra nel 2005, e il suo leader ora in carcere, Anjem Choudary, hanno reclutato decine o forse centinaia di cittadini britannici per compiere attentati terroristi, alcuni dei quali andati effettivamente a buon fine.

L’insieme di questi elementi indica come le segnalazioni sul comportamento fortemente a rischio di Butt siano state molteplici, rendendo a dir poco sospetto il sostanziale disinteresse nei suoi confronti dei servizi di sicurezza britannici.

Altri particolari riportati dalla stampa nei giorni scorsi rendono ancora più problematico il quadro dell’attentato di sabato. Il Daily Telegraph ha scritto ad esempio che gli uomini dell’antiterrorismo nel mese di maggio avevano reperito informazioni su una cellula riconducibile all’ISIS nel sobborgo di Barking i cui membri stavano discutendo una possibile azione da condurre con un furgone e con l’utilizzo di armi da taglio, cioè con le stesse modalità di quella portata a termine sabato.

Per quanto riguarda Youssef Zaghba, le notizie finora emerse sono da rintracciare in Italia. Nel marzo del 2016, il giovane di madre italiana era stato fermato all’aeroporto di Bologna mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto in Turchia per poi recarsi presumibilmente in Siria.

Sul cellulare di Zaghba, poi requisito, furono rinvenuti filmati e immagini relativi a operazioni dell’ISIS, sufficienti a far scattare un’indagine e il sequestro del passaporto. Gli indizi raccolti non avrebbero portato alla formulazione di un’accusa per terrorismo, ma il nome di Zaghba venne comunque inserito nella lista di soggetti pericolosi e l’informazione passata all’intelligence britannica. Sia la polizia che i servizi segreti del Regno Unito non sembrano però avere tenuto sotto controllo il 22enne italo-marocchino. Viste le pressioni crescenti sui servizi di sicurezza per non essere stati in grado di impedire non solo il più recente attentato di Londra, ma anche quelli del 22 maggio a Manchester e del mese di marzo ancora a Londra, nonostante le informazioni a disposizione sugli attentatori, le autorità di polizia e i politici si sono dati da fare per offrire qualche giustificazione all’opinione pubblica e ai media.

Viste le pressioni crescenti sui servizi di sicurezza per non essere stati in grado di impedire non solo il più recente attentato di Londra, ma anche quelli del 22 maggio a Manchester e del mese di marzo ancora a Londra, nonostante le informazioni a disposizione sugli attentatori, le autorità di polizia e i politici si sono dati da fare per offrire qualche giustificazione all’opinione pubblica e ai media.

Il motivo principale degli “errori” o delle “sviste” che hanno consentito agli attentatori di operare liberamente sarebbe il numero elevato di individui inclusi tra quelli sospettati di simpatie o legami con il terrorismo internazionale, così che alcuni di essi finiscono inevitabilmente per sfuggire alla rete della polizia e dell’intelligence.

A questo proposito, è importante rilevare come i parametri per considerare reale una potenziale minaccia terroristica da parte delle autorità si siano tacitamente allargati in seguito al moltiplicarsi di episodi di violenza in varie città europee commessi da individui noti ai servizi di sicurezza.

Se prima, cioè, la minaccia principale veniva indicata nei cosiddetti “lupi solitari”, coloro che passano attraverso un processo di radicalizzazione senza legami diretti con organizzazioni fondamentaliste, principalmente tramite la rete e i social network, e quindi difficilmente controllabili, oggi le cose appaiono diverse.

Il problema è diventato improvvisamente l’impossibilità di monitorare anche i sospettati che evidenziano comportamenti allarmanti, che manifestano apertamente le proprie inclinazioni jihadiste o entrano addirittura in contatto con reti terroristiche e, per queste ragioni, ricevono le attenzioni delle forze di polizia o dei servizi segreti.

La scarsa credibilità di giustificazioni di questo genere è da ricercare anche nel fatto che quasi sempre le azioni terroristiche richiedono sforzi organizzativi non indifferenti, quindi difficili da condurre indisturbatamente, e talvolta, com’è accaduto nel caso di Manchester, ripetuti viaggi in paesi dove operano organizzazioni terroriste.

Tutte queste attività che stanno dietro a molti attentati degli ultimi anni in Europa dovrebbero perciò essere state portate a termine senza che nessuna polizia o agenzia di intelligence abbia avuto la possibilità di intervenire malgrado i responsabili fossero sempre stati in qualche modo sotto una più o meno stretta sorveglianza.

L’altro fattore che inciderebbe sull’incapacità di prevenire gli attentati, almeno in Gran Bretagna, sono i tagli alle forze di polizia imposti in questi anni dai governi conservatori e che hanno ridotto il personale addetto alla sorveglianza e alle indagini sui sospettati di terrorismo.

Questa linea è stata adottata per motivi elettorali anche dai leader laburisti, tra cui il sindaco di Londra, Sadiq Khan, e il numero uno del partito, Jeremy Corbyn. Tuttavia, la teoria che caratterizza la lotta al terrorismo come vittima dell’austerity fatica a stare in piedi. Infatti, come già dimostrato, informazioni spesso esplosive sugli attentatori sono quasi sempre giunte ai servizi di sicurezza anche con i mezzi esistenti, tanto da fare pensare che i mancati interventi di questi ultimi siano dovuti piuttosto a scelte deliberate.

La ragione di questo comportamento da parte delle autorità preposte all’antiterrorismo risiede nei loro legami, spesso ambigui, con i gruppi fondamentalisti islamici e i loro affiliati che risiedono o transitano in territorio europeo, utilizzati quando necessario per le operazioni di cambio di regime all’estero. Emblematica è la vicenda recentemente ricostruita dell’attentatore di Manchester, Salman Abedi, legato agli ambienti del cosiddetto Gruppo dei Combattenti Islamici Libici (LIFG), appoggiato da Londra per rovesciare il regime di Gheddafi nel 2011. In altre parole, combattere seriamente la minaccia terroristica comporterebbe una scelta impossibile da fare per i servizi di sicurezza e i governi che li controllano, perché contraria ai propri interessi strategici, ovvero chiudere il flusso di uomini, armi e denaro destinato ad alimentare i conflitti in paesi come Libia, Siria e Iraq.

In altre parole, combattere seriamente la minaccia terroristica comporterebbe una scelta impossibile da fare per i servizi di sicurezza e i governi che li controllano, perché contraria ai propri interessi strategici, ovvero chiudere il flusso di uomini, armi e denaro destinato ad alimentare i conflitti in paesi come Libia, Siria e Iraq.

Qualsiasi legge o provvedimento che non includa un’iniziativa di questo genere avrà perciò effetti trascurabili sulla lotta al terrorismo e, anzi, rischia soltanto di restringere ulteriormente le libertà democratiche già seriamente compromesse in questi ultimi anni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’unità tra i paesi arabi nella lotta al terrorismo e alla presunta minaccia iraniana, chiesta dal presidente americano Trump un paio di settimane fa in Arabia Saudita, è sembrata crollare lunedì con l’esplosione a livello pubblico della crisi che agita da tempo i rapporti tra l’emirato del Qatar e alcune delle altre monarchie sunnite del Golfo Persico.

Il Bahrein ha inaugurato la rottura delle relazioni diplomatiche con Doha, puntando il dito contro il regime del Qatar per l’appoggio che esso fornisce al terrorismo, ma anche per le continue interferenze nei propri affari interni e per il ruolo destabilizzante che starebbe svolgendo nella regione mediorientale.

Dopo il Bahrein, il cui regime guidato da una monarchia sunnita è impegnato da anni in una durissima repressione del dissenso interno tra una popolazione a maggioranza sciita, dichiarazioni pressoché identiche nei confronti del Qatar sono arrivate anche dall’Arabia Saudita, dall’Egitto, dagli Emirati Arabi Uniti, dallo Yemen e dalle Maldive..

Il Cairo ha fatto riferimento all’ostilità del Qatar per il governo egiziano del dittatore al-Sisi e le simpatie e l’appoggio all’organizzazione islamista dei Fratelli Musulmani, della quale faceva parte l’ex presidente Mursi, deposto con un sanguinoso colpo di stato militare nell’estate del 2013.

Il comunicato ufficiale saudita ha inoltre motivato la messa al bando del Qatar con l’appoggio garantito dalle autorità di questo paese a “svariati gruppi settari e terroristi”, tra cui “i Fratelli Musulmani, l’ISIS e al-Qaeda”. I messaggi e le trame di questi ultimi sarebbero anche promossi dai media ufficiali del Qatar, primo fra tutti il network al-Jazeera.

Praticamente tutti i voli da questi paesi verso il piccolo stato arabo e viceversa sono stati cancellati, mentre i cittadini con passaporto del Qatar presenti entro i loro confini sono stati invitati ad andarsene entro due settimane (entro 48 ore i diplomatici). Ugualmente, il Qatar è stato espulso dalla coalizione militare, guidata da Riyadh, che da più di due anni sta conducendo una guerra criminale in Yemen.

Il fatto che regimi come quello dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi, del Bahrein e dell’Egitto accusino il Qatar di sostenere materialmente organizzazioni di natura terroristica è sembrato a molti un cinico scherzo ed è stato ampiamente deriso soprattutto in rete.

Non solo tutti i regimi di questi paesi usano regolarmente contro la propria popolazione metodi violenti spesso assimilabili al terrorismo, ma alcuni di essi – Arabia Saudita ed Emirati Arabi – sono i principali sponsor, assieme appunto al Qatar e con la collaborazione degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali, delle formazioni jihadiste armate che vengono utilizzate per la destabilizzazione e il rovesciamento di governi non graditi.

La forma ultra-conservatrice dell’islamismo abbracciato dalla monarchia saudita, poi, è il vero punto di riferimento (sub-)culturale delle organizzazioni fondamentaliste che operano dal Maghreb alle Filippine.

Al di là della retorica sul terrorismo, quello manifestatosi questa settimana tra alleati degli USA nel mondo arabo è uno scontro di diversa natura, da ricondurre per lo più a questioni di influenza sul Medio Oriente e alla rivalità tra i paesi del Golfo Persico e l’Iran, il tutto nel quadro del riassetto strategico regionale prodotto dall’amministrazione Trump.

Quasi tutti i resoconti di questi giorni sulla vicenda che sta interessando il Qatar hanno ricordato come le decisioni di lunedì siano scaturite da una polemica scoppiata quasi due settimane fa. In quell’occasione si era scatenato un polverone dopo l’apparizione sul sito web dell’agenzia di stampa ufficiale Qatar News Agency della trascrizione di alcune frasi controverse attribuite all’emiro Sheikh Tamim bin Hamad al Thani. Quest’ultimo avrebbe condannato i vicini del Golfo per avere alimentato le tensioni con l’Iran, parlato in termini positivi di Hamas e Hezbollah e annunciato il ritiro degli ambasciatori del Qatar da alcuni paesi arabi, come Arabia Saudita ed Egitto. La notizia era sparita in fretta e le autorità del piccolo emirato avevano subito fatto sapere che il sovrano non aveva mai pronunciato le parole incriminate, ma che il sito della Qatar News Agency era stato hackerato.

Quest’ultimo avrebbe condannato i vicini del Golfo per avere alimentato le tensioni con l’Iran, parlato in termini positivi di Hamas e Hezbollah e annunciato il ritiro degli ambasciatori del Qatar da alcuni paesi arabi, come Arabia Saudita ed Egitto. La notizia era sparita in fretta e le autorità del piccolo emirato avevano subito fatto sapere che il sovrano non aveva mai pronunciato le parole incriminate, ma che il sito della Qatar News Agency era stato hackerato.

Ciò non era però servito a evitare la degenerazione dello scontro. I paesi rivali del Golfo e, più in generale, nel mondo arabo hanno infatti visto nelle presunte dichiarazioni di Sheikh Tamim bin Hamad al Thani l’esposizione dei principi a cui sembra essersi ispirata la politica estera del Qatar negli ultimi anni.

Per altri, invece, la controversia sull’hackeraggio dell’agenzia di stampa del Qatar ha fornito semplicemente l’occasione a Riyadh e ai suoi più stretti alleati di mettere in atto alcune iniziative allo studio da tempo e diventate urgenti dopo la visita di Trump in Medio Oriente alla fine di maggio.

La prima trasferta oltreoceano del presidente americano era stata segnata dal tentativo di compattare il fronte sunnita, assecondando il vero e proprio isterismo saudita nei confronti dell’Iran. Il consenso esplicito di Washington alla linea anti-iraniana, risultato con ogni probabilità delle pressioni “neo-con” sulla nuova amministrazione Repubblicana, ha dato così il via libera al regime saudita per una sorta di resa dei conti tra le monarchie del Golfo, con il Qatar da tempo nel mirino di Riyadh per le politiche relativamente indipendenti da esso perseguite.

In particolare, il risentimento nei confronti del Qatar ha a che fare con la protezione offerta ai Fratelli Musulmani, tradizionalmente osteggiati dall’Arabia Saudita e dall’Egitto, e dai rapporti piuttosto cordiali intrattenuti da Doha con la Repubblica Islamica.

Alcuni osservatori hanno comunque fatto notare come la mossa di Riyadh comporti una serie di rischi, alla luce soprattutto di un’amministrazione Trump ancora in fase di assestamento per quanto riguarda le proprie priorità di politica estera. I sauditi, peraltro, potrebbero aver voluto esercitare pressioni sulla Casa Bianca per orientare le future scelte degli Stati Uniti in Medio Oriente ancor più secondo i loro interessi strategici.

Lo scontro col Qatar non è ad ogni modo di secondaria importanza e rischia di creare un serio imbarazzo a Washington. Presso la base aerea di al-Udeid, questo paese ospita infatti il quartier generale “avanzato” del Comando Centrale americano, responsabile delle operazioni militari in Nordafrica, Medio Oriente e Asia Centrale, nel quale sono stanziati circa diecimila soldati USA. Proprio durante la recente visita in Arabia Saudita, poi, Trump era stato protagonista di un incontro con l’emiro del Qatar, al termine del quale lo stato delle relazioni bilaterali era stato definito “estremamente buono”.

Anche all’interno dell’organo che riunisce le monarchie del Golfo (Consiglio di Cooperazione del Golfo o GCC) l’offensiva contro il Qatar rischia di aggravare tensioni e divisioni latenti. Se le differenze sono emerse pubblicamente finora attorno alle posizioni di Doha, non tutti gli altri membri del GCC sono allineati completamente a Riyadh e Abu Dhabi. Il Kuwait, ad esempio, è attestato su posizioni decisamente più sfumate in relazione all’Iran, mentre l’Oman ha addirittura rapporti ancora più amichevoli con la Repubblica Islamica.  Per il momento, la reazione americana alle notizie provenienti dal Golfo Persico è stata comunque molto cauta. A rispondere all’iniziativa promossa dal regime saudita è stato lunedì il segretario di Stato, Rex Tillerson, il quale nel corso di una visita in Australia ha invitato gli alleati arabi sunniti a risolvere pacificamente le proprie differenze, escludendo allo stesso tempo possibili effetti negativi sulla “guerra al terrorismo”.

Per il momento, la reazione americana alle notizie provenienti dal Golfo Persico è stata comunque molto cauta. A rispondere all’iniziativa promossa dal regime saudita è stato lunedì il segretario di Stato, Rex Tillerson, il quale nel corso di una visita in Australia ha invitato gli alleati arabi sunniti a risolvere pacificamente le proprie differenze, escludendo allo stesso tempo possibili effetti negativi sulla “guerra al terrorismo”.

La posizione di Washington sullo scontro interno alle monarchie assolute del Golfo sembra tuttavia ancora da definirsi. Il conflitto in atto si incrocia d’altra parte con le scelte strategiche americane nella regione, mentre rischia anche di avere riflessi tutt’altro che trascurabili sia sulla campagna militare in Siria e in Iraq, dove Doha e Riyadh appoggiano spesso forze fondamentaliste diverse, sia sull’unità dei paesi produttori di petrolio e i loro sforzi in atto per cercare di stabilizzare le quotazioni del greggio e il mercato energetico mondiale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

La costante discesa nei sondaggi del Partito Conservatore britannico in vista delle elezioni anticipate del prossimo 8 giugno sta producendo una reazione frenetica tra i media, la classe politica e gli esponenti del business d’oltremanica, traducendosi in una vera e propria offensiva contro il principale rivale della premier Theresa May, il leader laburista Jeremy Corbyn.

Quando nel mese di aprile la numero uno dei “Tories” aveva annunciato a sorpresa la fine anticipata della legislatura, in pochi dubitavano della schiacciante vittoria che il partito al potere in Gran Bretagna avrebbe incassato di lì a un paio di mesi. A una settimana dall’apertura delle urne, invece, continuano a succedersi rilevazioni di opinione che indicano come il vantaggio sul Partito Laburista sia in calo, tanto da mettere in discussione la possibilità dei conservatori di ampliare l’attuale maggioranza parlamentare.

La stampa britannica che sostiene i conservatori o è schierata con la destra del “Labour”, ferocemente anti-Corbyn, ha così iniziato da qualche giorno a mettere in guardia il governo May. Una vittoria e una maggioranza risicate comprometterebbero i piani della premier, intenzionata a rafforzare la sua posizione per condurre le trattative sulla “Brexit” senza la necessità di scendere a compromessi sul fronte interno.

Quest’ultimo era ufficialmente lo scopo principale del voto anticipato, anche se, forse ancor più, un’ampia maggioranza conservatrice consentirebbe al governo di intensificare le politiche di austerity che hanno caratterizzato in maniera drammatica questi ultimi anni. Più della necessità di avere una mano ferma sulla “Brexit”, è proprio l’esigenza di proseguire su questa linea a essere anche alla base della campagna anti-Corbyn in atto, appoggiata fermamente dai grandi interessi economici e finanziari britannici che stanno dietro al Partito Conservatore e alla destra laburista.

L’altra ragione della profondissima ostilità negli ambienti di potere e dei media ufficiali nei confronti del leader laburista è la sua presunta debolezza sulle questioni militari e della sicurezza nazionale che potrebbe compromettere le posizioni e gli interessi del capitalismo britannico nel mondo.

Principalmente due fattori sembrano avere eroso il vantaggio enorme in termini di gradimento degli elettori che veniva attribuito fino poche settimane fa ai conservatori. Il primo era sotto gli occhi di tutti, pur essendo deliberatamente ignorato, mentre il secondo si è presentato in maniera relativamente imprevista.

Il primo è la sostanziale impopolarità dell’agenda politica ed economica dei “Tories”, la cui tradizionale impronta classista ha mostrato i caratteri più estremi con i governi Cameron e May. Privatizzazione dei servizi pubblici, tagli alla spesa sociale, smantellamento del welfare, compressione dei diritti civili sono popolari solo tra le classi privilegiate e la stampa “mainstream”, i cui interessi, effettivamente ben difesi dai gabinetti conservatori, sono sistematicamente confusi con quelli del resto della popolazione.

A riprova di ciò, un effetto disastroso sul gradimento dei conservatori aveva avuto la notizia dei piani di Theresa May per far pagare una buona parte dei costi di assistenza domiciliare agli anziani britannici. La proposta è stata subito battezzata “dementia tax” dagli oppositori del governo e ha costretto il primo ministro a un’umiliante, anche se parziale, marcia indietro.

Le relative fortune elettorali del Partito Conservatore sono poi da collegare al discredito di quello laburista dopo oltre un decennio di spostamento a destra sotto la leadership di Tony Blair e Gordon Brown. La ripresa dei laburisti, sia in termini di adesioni al partito sia per quanto riguarda le intenzioni di voto, si è registrata infatti sotto la guida di Corbyn, la cui leadership viene percepita per la prima volta da decenni come autenticamente progressista.

Il secondo fattore è l’attentato terroristico di settimana scorsa a Manchester. La strage sembrava poter essere sfruttata dal governo May per promuovere le credenziali conservatrici sulle questioni della sicurezza, ma le collusioni che sono subito emerse tra i servizi segreti britannici e gli ambienti fondamentalisti a cui era legato l’attentatore si sono trasformate in una sorta di boomerang.

Molti giornali, in ogni caso, hanno iniziato proprio in questi giorni a considerare scenari diversi dalla valanga conservatrice che sembrava essere inevitabile fino a poco tempo fa. Addirittura, martedì è stato pubblicato dal Times di Londra un nuovo sondaggio che deve avere gettato nel panico più totale i vertici del Partito Conservatore e i suoi sostenitori. Citando uno studio dell’agenzia YouGov, il quotidiano di Rupert Murdoch ha scritto che i conservatori potrebbero perdere la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni di Londra, trovandosi costretti a cercare un qualche partner per poter continuare a governare. Altre rilevazioni avevano già evidenziato come il vantaggio dei “Tories” sul “Labour” fosse passato da ben oltre il 20% di qualche settimana fa a poco più – o, per alcuni, poco meno – del 10% attuale. La ricerca di YouGov, però, si basa su un modello di analisi considerato più preciso perché ha preso in considerazione tutti i singoli distretti elettorali del Regno Unito, dove si vota appunto con il maggioritario, e un campione di 50 mila potenziali elettori.

Altre rilevazioni avevano già evidenziato come il vantaggio dei “Tories” sul “Labour” fosse passato da ben oltre il 20% di qualche settimana fa a poco più – o, per alcuni, poco meno – del 10% attuale. La ricerca di YouGov, però, si basa su un modello di analisi considerato più preciso perché ha preso in considerazione tutti i singoli distretti elettorali del Regno Unito, dove si vota appunto con il maggioritario, e un campione di 50 mila potenziali elettori.

Il risultato è un margine di appena 4 punti tra i conservatori (42%) e i laburisti (38%), con i primi che potrebbero perdere 20 dei 330 seggi attuali, mentre il partito di Corbyn ne potrebbe guadagnare una trentina. Per governare in maniera autonoma sono necessari almeno 326 seggi.

Un altro sondaggio condotto da ICM per il Guardian ha poi indicato come il Partito Laburista abbia superato quello conservatore tra gli elettori che hanno tra i 25 e i 34 anni (43% a 34%), dopo che un netto margine di vantaggio vi era già tra quelli tra i 18 e i 24. Significativa è anche l’inversione di tendenza tra i lavoratori “non qualificati”, ora orientati per lo più a votare laburista piuttosto che per il partito di governo. I conservatori, secondo questa rilevazione, continuano ad avere un vantaggio complessivo sul “Labour”, grazie agli elettori più anziani e a un’affluenza che dovrebbe far registrare numeri piuttosto contenuti.

Il dato più importante del dibattito politico pre-elettorale in Gran Bretagna resta comunque l’offensiva contro Jeremy Corbyn, evidente dal fuoco incrociato di commenti e editoriali critici apparsi sulla stampa e dal trattamento del leader laburista nelle interviste da lui rilasciate. Il dibattito di lunedì scorso trasmesso da SkyNews e Channel 4 ne è stato un esempio.

La May e Corbyn non si sono in realtà confrontati direttamente, visto il rifiuto della premier, ma hanno risposto a una serie di domande di un pubblico selezionato e del moderatore, il giornalista della BBC Jeremy Paxman. La formula avrebbe dovuto garantire la massima equità nel trattamento dei candidati, anche se Corbyn ha avuto in realtà domande decisamente più provocatorie rispetto alla sua rivale.

Il numero uno laburista è stato in sostanza sfidato a spiegare le sue proposte ritenute troppo estreme e onerose per le finanze pubbliche, così come si è cercato di sottolineare la sua linea “soft” sulle questioni della sicurezza nazionale. Al contrario, la May non è stata nemmeno sollecitata a rispondere delle sue responsabilità da capo del governo e da ministro dell’Interno nel gabinetto Cameron per i fatti di Manchester, diretta conseguenza dell’operazione di cambio di regime promossa dal governo di Londra in Libia attraverso il sostegno garantito a forze terroristiche.

Corbyn non rappresenta ad ogni modo una reale opzione di cambiamento progressista per giovani, lavoratori e classe media, se non altro per il carattere reazionario assunto dal suo partito negli ultimi due decenni e per il peso della destra all’interno degli organi decisionali. La sua popolarità, così come la sua ascesa alla guida del “Labour” e un’eventuale clamorosa vittoria alle elezioni, sta però provocando la durissima opposizione della gran parte della classe dirigente britannica.

Ciò è dovuto principalmente alle illusioni di cambiamento che verrebbero alimentate tra decine di milioni di persone che non vedono oggi alcuna via d’uscita alle politiche militariste e di austerity implementate dai governi di qualsiasi schieramento.

Malgrado il recupero rilevato dai sondaggi, il Partito Laburista resta lontanissimo da un’affermazione nel voto di giovedì prossimo e con ogni probabilità i conservatori riusciranno alla fine a mettere assieme un nuovo governo, anche se magari debole e instabile.

Gli stenti del “Labour” sono alimentati d’altra parte anche dalle trame della destra del partito, impegnata da tempo a complottare contro la leadership di Corbyn. In piena campagna elettorale, questa fazione, in netta minoranza tra i sostenitori laburisti ma in maggioranza tra la delegazione parlamentare e ai vertici del partito, ha intensificato le proprie manovre per preparare una possibile scissione dopo il voto. I piani allo studio prevedono tra l’altro la creazione di un movimento sostenuto dagli interessi economico-finanziari contrari all’uscita di Londra dall’Unione Europea, nel quale dovrebbero confluire, oltre alla destra laburista, i Liberal Democratici, i Verdi e alcuni conservatori anti-Brexit.

I piani allo studio prevedono tra l’altro la creazione di un movimento sostenuto dagli interessi economico-finanziari contrari all’uscita di Londra dall’Unione Europea, nel quale dovrebbero confluire, oltre alla destra laburista, i Liberal Democratici, i Verdi e alcuni conservatori anti-Brexit.

In questi ambienti, la sconfitta, possibilmente sonora, del “Labour” verrebbe anzi salutata con una certa soddisfazione, perché faciliterebbe un ulteriore assalto alla leadership di Jeremy Corbyn, dando la possibilità alla destra “blairita” di rimettere le mani sul partito o di gettare le basi per la sua liquidazione a favore della nuova forza in fase di creazione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le divisioni emerse la scorsa settimana tra l’amministrazione americana di Donald Trump e i paesi europei rischiano di aggravarsi ulteriormente dopo che mercoledì è circolata la notizia che il presidente USA starebbe per annunciare il ritiro del suo paese dall’accordo sul cambiamento climatico, sottoscritto da 195 paesi nel 2015 a Parigi.

Alcune fonti governative hanno garantito alla stampa americana che la decisione di Trump sarebbe ormai presa, anche se altri hanno invitato alla prudenza. Dal suo account Twitter, il presidente ha scritto mercoledì che una decisione definitiva verrà annunciata nei prossimi giorni, ma la cautela potrebbe essere motivata dagli sforzi ancora in atto per definire i termini dell’uscita degli Stati Uniti dall’accordo.

Già al G7 di Taormina, Trump si era rifiutato di impegnarsi per il rispetto dell’accordo siglato dal suo predecessore. In quell’occasione, la delegazione americana non aveva espresso la volontà di lasciare, ma le differenze sulla questione emerse apertamente nel comunicato finale del summit non sembravano promettere nulla di buono.

Secondo alcune delle condizioni previste dall’accordo, entro il 2025 gli USA dovevano ridurre le emissioni in atmosfera tra il 26 e il 28 per cento rispetto ai livelli del 2005. Se Trump dovesse rinunciare all’impegno preso da Obama sarebbe la seconda marcia indietro sul clima da parte degli Stati Uniti in occasione di un cambio alla Casa Bianca. Già nel 2001 George W. Bush ritirò il suo paese dal trattato di Kyoto, firmato dall’amministrazione Clinton nel 1997.

La stampa di tutto il mondo ha subito fatto notare come l’uscita dall’accordo sul clima della prima potenza economica mondiale potrebbe mettere in serio dubbio il raggiungimento degli obiettivi concordati a Parigi. Oltretutto, questi ultimi sono già ritenuti insufficienti da molti per invertire la rotta del cambiamento climatico e non vi è nemmeno un meccanismo per obbligare i paesi a rispettare gli impegni presi su base volontaria.

Martedì, la stampa americana aveva raccontato come la decisione che il presidente Trump starebbe per prendere sia influenzata da forze e opinioni contrastanti. Contro il ritiro degli USA dall’accordo sono schierate molte grandi aziende private con interessi all’estero e i membri dell’amministrazione Repubblicana contrari alle tendenze “isolazioniste”.

I sostenitori dell’accordo non hanno peraltro una particolare coscienza ambientalista. Le ragioni di questa posizione sono per lo più opportunistiche e di immagine, visto anche che la permanenza degli Stati Uniti dovrebbe passare attraverso una revisione dei vincoli sottoscritti e, comunque, le condizioni dell’accordo non dovrebbero ostacolare la prevista abolizione di alcune restrizioni imposte alle aziende americane in questo ambito dall’amministrazione Obama.

Per l’addio a Parigi spingono invece gli ambienti populisti e nazionalisti che ruotano attorno al presidente e che fanno capo al consigliere neo-fascista di Trump, Stephen Bannon. Lo stesso numero uno dell’Agenzia per la Protezione Ambientale americana (EPA), Scott Pruit, è schierato per l’abbandono dell’accordo, mentre una decisione in questo senso era stata sollecitata recentemente anche da una lettera indirizzata alla Casa Bianca da 22 senatori Repubblicani.

La possibile scelta del presidente viene giudicata per lo più come un mantenimento delle promesse elettorali. Per Trump, infatti, i vincoli imposti dall’accordo di Parigi contribuirebbero alla perdita di posti di lavoro negli USA, visti gli effetti negativi sui settori industriali che utilizzano combustibili fossili e inquinanti. I veri motivi di questa decisione, se fosse confermata da Trump, sembrano essere però solo in parte legati a questo aspetto. Oltre alle pressioni degli ambienti politici ed economici che si vedrebbero penalizzati dall’adesione all’accordo di Parigi, il ritiro degli USA è visto probabilmente da Trump come necessario per salvare la propria amministrazione in questo frangente.

I veri motivi di questa decisione, se fosse confermata da Trump, sembrano essere però solo in parte legati a questo aspetto. Oltre alle pressioni degli ambienti politici ed economici che si vedrebbero penalizzati dall’adesione all’accordo di Parigi, il ritiro degli USA è visto probabilmente da Trump come necessario per salvare la propria amministrazione in questo frangente.

I primi mesi dall’ingresso alla Casa Bianca hanno già registrato una serie di clamorosi voltafaccia rispetto alle promesse elettorali, tanto da far crollare i consensi del presidente tra la fetta di elettorato che era risultata decisiva nella vittoria di novembre, vale a dire la “working-class” degli stati industriali – o ex industriali – e di quelli dove è o era prevalente l’attività estrattiva.

L’abbandono dell’accordo di Parigi permetterebbe così a Trump di continuare a promuovere l’illusione dell’implementazione di un’agenda che favorisca l’aumento dell’occupazione, a suo dire impossibile all’interno dei vincoli internazionali sulla lotta al cambiamento climatico.

Alla luce dell’offensiva in atto contro la sua amministrazione, principalmente per la questione dei presunti rapporti con la Russia, il presidente americano potrebbe così alla fine decidere di cercare di mantenere una qualche base di appoggio nel paese, anche se a rimetterci pesantemente sarebbero le sorti dell’intero pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le ultime rivelazioni sul responsabile dell’attentato di Manchester della scorsa settimana hanno gettato nel panico il governo britannico di Theresa May a pochi giorni da un voto anticipato che sembra prospettare una vittoria decisamente più striminzita del previsto per il Partito Conservatore.

Sia la versione dei fatti di Manchester fornita inizialmente sia l’immagine di un esecutivo in grado di far fronte alla minaccia terroristica erano già state gravemente compromesse dalle notizie, seguite poco dopo la strage, sui legami dell’attentatore, il 22enne Salman Abedi, con le forze fondamentaliste libiche utilizzate per rovesciare il regime di Gheddafi dai servizi segreti di Londra.

Le pressioni su questi ultimi sono aumentate dopo l’esclusiva pubblicata qualche giorno fa dal quotidiano Daily Mail nella sua edizione della domenica. Il giornale ha scritto che l’FBI americano nel mese di gennaio aveva informato l’MI5, l’agenzia di intelligence britannica operante sul fronte domestico, che Abedi faceva di parte di una cellula terroristica legata allo Stato Islamico (ISIS) impegnata a preparare un attentato contro obiettivi “politici”.

I servizi di sicurezza americani erano giunti a questa conclusione grazie a un’indagine sullo stesso 22enne nativo di Manchester e sui legami, suoi e della sua famiglia, con gruppi terroristici attivi in Libia. Abedi era per questo finito su una lista di sorveglianza di possibili terroristi negli Stati Uniti già nel 2016.

La fonte del Daily Mail ha spiegato che l’MI5 era stato informato di come Abedi facesse parte di una “gang” terroristica con base a Manchester e fosse alla ricerca di bersagli “politici” da colpire. Nella stessa città britannica vive una nutrita comunità libica, della quale fanno parte molti espatriati appartenenti al cosiddetto Gruppo dei Combattenti Islamici Libici (LIFG), organizzazione fondamentalista dapprima perseguitata da Londra e poi appoggiata per combattere le forze di Gheddafi nella finta rivoluzione del 2011.

Dopo questa notizia esplosiva, l’articolo del Daily Mail arriva però a una conclusione sommaria, riportando soltanto che, in seguito all’informazione dell’FBI, l’MI5 aveva condotto un’indagine su Abedi ma, dal momento che nulla di concreto era emerso, il futuro attentatore di Manchester era sparito dal radar dei servizi britannici.

La prima considerazione che scaturisce dalla notizia del Daily Mail è come sia stato possibile che un servizio segreto ritenuto tra i più competenti del pianeta, e di un paese tra i più colpiti dal terrorismo, abbia semplicemente finito per ignorare un individuo oggetto di una segnalazione da parte dell’FBI per le sue intenzioni di organizzare un attentato contro un obiettivo politico, potenzialmente anche ad altissimo livello.

Non solo, l’indagine su Abedi sarebbe durata inspiegabilmente poche settimane, poiché la complessità dell’attacco di Manchester deve avere richiesto una preparazione relativamente lunga, durante la quale, se si accetta la versione ufficiale, l’MI5 non stava sorvegliando il futuro attentatore. In questo periodo, oltretutto, il giovane di origine libica ha potuto viaggiare indisturbato dal paese nord-africano verso la Gran Bretagna e viceversa facendo scalo in vari aeroporti europei.

Senza rischiare di scivolare nel cospirazionismo, è legittimo sospettare che quanto meno i servizi britannici abbiano chiuso entrambi gli occhi sulle trame di Abedi e della sua “gang” di Manchester nelle settimane precedenti l’attentato del 22 maggio, vista l’attitudine tollerante nei confronti degli ambienti del fondamentalismo libico legati al LIFG e, di conseguenza, all’ISIS. Alcuni giornali la settimana scorsa avevano descritto la politica dell’intelligence britannica sui movimenti di membri ed ex membri del LIFG, del quale aveva fatto parte anche il padre di Abedi. Questi ultimi, spesso osservati speciali di Londra per i loro legami con il terrorismo internazionale, erano incoraggiati nei loro spostamenti perché impegnati nella guerra contro il regime di Tripoli, fomentata e appoggiata dal governo britannico assieme ai suoi partner occidentali.

Alcuni giornali la settimana scorsa avevano descritto la politica dell’intelligence britannica sui movimenti di membri ed ex membri del LIFG, del quale aveva fatto parte anche il padre di Abedi. Questi ultimi, spesso osservati speciali di Londra per i loro legami con il terrorismo internazionale, erano incoraggiati nei loro spostamenti perché impegnati nella guerra contro il regime di Tripoli, fomentata e appoggiata dal governo britannico assieme ai suoi partner occidentali.

Queste e altre rivelazioni su Abedi hanno costretto il governo May e gli stessi vertici dei servizi segreti a mettere in atto una campagna per limitare i danni vista la vicinanza delle elezioni. Settimana scorsa, Londra aveva ad esempio criticato in maniera insolitamente dura il governo americano per alcune fughe di notizie sull’attentatore che avevano messo in discussione alcuni aspetti della versione ufficiale dei fatti di Manchester. Le informazioni erano state passate alla stampa dai servizi di sicurezza USA, con i quali la Gran Bretagna aveva condiviso il materiale in proprio possesso sull’attentatore.

L’MI5, poi, ha annunciato un’indagine interna per fare chiarezza su quelli che vengono definiti “errori” nella gestione della minaccia Abedi. Secondo la stampa britannica, è piuttosto raro che l’intelligence renda pubblica una decisione di questo genere, a conferma dell’imbarazzo che hanno generato le rivelazioni sull’attentato e della necessità di porvi in qualche modo rimedio.

L’indagine è stata ad ogni modo appoggiata con ostentato entusiasmo dal ministro dell’Interno del governo May, Amber Rudd, anche se le conclusioni serviranno allo scopo esattamente opposto, vale a dire a insabbiare le reali responsabilità dell’MI5, per non parlare di quelle del governo conservatore.

L’altro interrogativo inevitabile è legato alle pretese dei governi dei paesi colpiti da attentati terroristici circa la continua necessità di dotare le rispettive forze di sicurezza di poteri di sorveglianza e repressione sempre più ampi.

Praticamente ogni episodio di sangue riconducibile a una matrice terroristica in questi anni ha giustificato l’adozione di nuove misure restrittive delle libertà individuali e dei diritti democratici. L’esempio più recente è lo stato di emergenza ripetutamente prolungato in Francia dopo gli attentati di Parigi nel novembre 2015.

Notizie come quella pubblicata domenica dal Daily Mail spingono a chiedersi quali misure i governi ritengano sufficienti per contrastare il terrorismo se già la situazione attuale ha consentito ai servizi di intelligence di avere con ampio anticipo tutte le informazioni necessarie per impedire un attentato. Ciò è vero d’altra parte non solo per il recente attacco di Manchester, ma per molti degli episodi simili accaduti negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la Gran Bretagna, poi, le garanzie democratiche interne sono state in buona parte già smantellate in questi anni nel quadro della “guerra al terrore”. Proprio questa settimana, un rapporto delle Nazioni Unite sulla questione ha rilevato come Londra abbia favorito una chiara tendenza a criminalizzare il diritto di libera espressione e alla manifestazione pacifica del dissenso, definendo da “Grande Fratello” il sistema di sorveglianza creato dai governi. Solo nel mese di gennaio, il gabinetto May aveva temporaneamente abbandonato un progetto di legge sulla sicurezza interna, il cosiddetto “Counter-Extremism and Safeguarding Bill”, dopo le critiche del parlamento per la scarsa chiarezza sulla definizione di “estremismo” che avrebbe potuto finire per criminalizzare qualsiasi attività di protesta o di libera espressione del pensiero.

Solo nel mese di gennaio, il gabinetto May aveva temporaneamente abbandonato un progetto di legge sulla sicurezza interna, il cosiddetto “Counter-Extremism and Safeguarding Bill”, dopo le critiche del parlamento per la scarsa chiarezza sulla definizione di “estremismo” che avrebbe potuto finire per criminalizzare qualsiasi attività di protesta o di libera espressione del pensiero.

Da allora, il governo conservatore è sembrato avere sospeso gli sforzi per fare approvare la legge ma, alla luce dei fatti di Manchester, è del tutto possibile che il provvedimento possa tornare all’ordine del giorno dopo le elezioni del prossimo 8 giugno.