- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’abbattimento nel fine settimana di un aereo militare siriano da parte di un jet americano nella Siria sud-orientale rischia di far precipitare definitivamente la situazione nel paese mediorientale in guerra. La versione ufficiale offerta dagli Stati Uniti per quello che è il quarto attacco deliberato contro le forze di Damasco nelle ultime settimane è apparsa subito poco convincente, a conferma che quella in atto è una strategia per prolungare il conflitto tra lo Stato Islamico (ISIS) e il regime siriano, sempre più nel mirino di Washington e delle milizie filo-occidentali.

L’SU-22 siriano sarebbe stato abbattuto dopo che aveva bombardato truppe appartenenti alle cosiddette Forze Democratiche Siriane (SDF), a maggioranza curda e sostenute dagli USA, nella città di Jaadeen. In quest’area della Siria, le forze americane hanno creato unilateralmente una “zona di de-escalation” del conflitto, come previsto da una proposta della Russia ma mai concordata con Mosca o Damasco, da cui sostengono di addestrare guerriglieri dell’opposizione armata destinati a combattere l’ISIS.

A questi scenari ha fatto riferimento il comunicato ufficiale del Pentagono dopo l’abbattimento del jet siriano, avvertendo che attacchi volti a disturbare “le legittime operazioni anti-ISIS”, condotte dagli USA e dai gruppi armati da essi sostenuti, “non saranno tollerati”.

Fermo restando che di legittimo non vi è nulla nell’occupare militarmente il territorio di un paese sovrano senza il suo consenso, la ricostruzione americana dell’accaduto è stata smentita anche da fonti ostili al regime siriano. Testimonianze sul campo citate dall’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani hanno ad esempio escluso che il jet abbattuto avesse colpito le Forze Democratiche Siriane.

Piuttosto, altre ricostruzioni indicano come il velivolo da guerra del regime stesse operando contro l’ISIS a Resafa, località cruciale per l’avanzata delle forze governative verso la città di Deir Ezzor, sotto assedio dello stesso “califfato”. In molti hanno collegato l’iniziativa militare americana di domenica con le voci di una strategia deliberata degli USA e delle milizie curde, impegnate nell’offensiva di Raqqa, di lasciare una via di fuga verso sud, cioè verso Deir Ezzor, agli uomini dell’ISIS.

Se non vi è chiarezza sui fatti di questi giorni, ciò che sembra fuori discussione è il nuovo elemento di destabilizzazione della situazione mediorientale aggiunto dall’insediamento illegale delle forze USA in territorio siriano e, precisamente, nel sud-est del paese presso la base di al-Tanf.

Quest’area della Siria è aspramente contesa tra le parti in conflitto, principalmente perché il suo controllo da parte delle forze di Assad consentirebbe al regime di assicurarsi un corridoio con l’Iraq, unendo le forze con quelle delle milizie sciite che operano oltreconfine, e da qui verso l’Iran. La base di al-Tanf è peraltro isolata e minacciata dall’avanzata delle forze governative, così che, se si esclude un ripiegamento del contingente USA nella vicina Giordania, c’è da attendersi un’escalation delle provocazioni americane nel prossimo futuro, principalmente sotto forma di attacchi come quello di domenica contro il jet siriano.

Che la situazione sia sempre più precaria ed esplosiva è superfluo ricordarlo. La risposta del governo russo all’abbattimento del velivolo di Damasco lo ha confermato chiaramente. Il ministro degli Esteri di Mosca, Sergey Lavrov, ha chiesto il “pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale della Siria”, per poi ricordare come “qualsiasi iniziativa sul campo, incluse le operazioni militari, debba essere coordinata con Damasco”.

La Russia, in sostanza, ha bollato come illegali le operazioni americane in Siria, dalla creazione di una “zona di de-escalation” alle azioni contro le forze armate siriane, perché condotte in maniera unilaterale e senza un mandato internazionale. Il primo provvedimento concreto in risposta all’abbattimento è giunto lunedì, quando il ministero della Difesa russo ha annunciato di avere sospeso la linea di comunicazione con i militari americani istituita nell’ottobre del 2015. Questa misura era stata concordata per evitare scontri indesiderati tra le forze armate delle due potenze operanti in Siria e la sua sospensione minaccia di conseguenza il verificarsi di episodi che rischiano di allargare ulteriormente in conflitto in corso.

Il primo provvedimento concreto in risposta all’abbattimento è giunto lunedì, quando il ministero della Difesa russo ha annunciato di avere sospeso la linea di comunicazione con i militari americani istituita nell’ottobre del 2015. Questa misura era stata concordata per evitare scontri indesiderati tra le forze armate delle due potenze operanti in Siria e la sua sospensione minaccia di conseguenza il verificarsi di episodi che rischiano di allargare ulteriormente in conflitto in corso.

Nel comunicato dei vertici militari russi vi sono infatti poche ambiguità sulla condotta che verrà tenuta d’ora in avanti in Siria. Se, cioè, l’aviazione russa dovesse intercettare nelle aeree in cui conduce missioni di combattimento “oggetti volanti, inclusi jet e droni della coalizione internazionale [anti-ISIS]”, questi ultimi saranno considerati “bersagli delle forze aeree e di terra” schierate in Siria.

Il pericolo concreto di uno scontro diretto tra Russia e Stati Uniti in Siria registrato nelle ultime settimane è la diretta conseguenza della decisione americana di aumentare il proprio impegno nel paese mediorientale. Tutt’altro che casualmente, ciò è avvenuto in concomitanza con l’indebolimento dell’ISIS sotto i colpi dell’offensiva russo-iraniano-siriana.

Questa evoluzione del conflitto ha costretto Washington a cercare di ritagliarsi una zona franca sotto il proprio controllo in territorio siriano, in modo da garantirsi una maggiore presenza nel paese per intervenire sulle vicende della guerra e per assistere in maniera diretta le forze dell’opposizione.

In altre parole, il recedere dell’ISIS sta rendendo sempre più evidente il vero obiettivo del coinvolgimento degli USA in Siria, ovvero il rovesciamento del regime di Assad, come dimostra appunto il susseguirsi di operazioni militari contro le forze di Damasco nelle ultime settimane. Questa realtà rende anche sempre meno sostenibile la farsa della guerra esclusiva all’ISIS che la coalizione a guida statunitense starebbe combattendo, mentre nessun interesse ci sarebbe nel colpire le forze regolari siriane.

In questo senso, sintomatico appare il dispiegamento, riportato nel fine settimana dalla stampa internazionale, di un sistema missilistico USA (HIMARS) nella base di al-Tanf in territorio siriano. La notizia ha aggravato i timori di un’escalation militare americana nei confronti del regime di Damasco e, comprensibilmente, è stata accolta con estrema preoccupazione dalla Russia.

La crisi in Siria continua infine a intrecciarsi con le tensioni e le rivalità che stanno scuotendo il Golfo Persico. Sempre nel fine settimana, infatti, l’Iran ha lanciato per la prima volta un attacco missilistico dal proprio territorio contro postazioni dell’ISIS in Siria, ufficialmente come ritorsione per l’attentato terroristico del 7 giugno scorso a Teheran. I missili avrebbero colpito gli obiettivi prestabiliti a Deir Ezzor e, soprattutto, hanno lanciato un chiaro messaggio ai rivali regionali della Repubblica Islamica, ma anche della Russia e del regime siriano, rafforzato dall’avvertimento che azioni simili potranno ripetersi se sarà necessario.

I missili avrebbero colpito gli obiettivi prestabiliti a Deir Ezzor e, soprattutto, hanno lanciato un chiaro messaggio ai rivali regionali della Repubblica Islamica, ma anche della Russia e del regime siriano, rafforzato dall’avvertimento che azioni simili potranno ripetersi se sarà necessario.

Il governo di Teheran, cioè, ha mostrato di essere pronto e in grado di rispondere a qualsiasi provocazione dovesse derivare dal deterioramento degli scenari mediorientali, a cominciare da un possibile allargamento della guerra in Siria.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

A partire dal 23 maggio scorso, sull’isola di Mindanao, nelle Filippine meridionali, è in vigore la legge marziale in seguito a un’offensiva contro la città di Marawi, attribuita ad alcuni gruppi che da tempo combattono contro il governo centrale di Manila e che avrebbero più o meno ufficialmente dichiarato la propria affiliazione allo Stato Islamico (ISIS).

Il provvedimento firmato dal presidente filippino, Rodrigo Duterte, ha determinato di fatto la sostituzione dell’autorità civile con quella delle forze armate, peggiorando la situazione dei diritti democratici già estremamente precaria nel paese-arcipelago del sud-est asiatico. La vicenda ha però anche un risvolto strategico non meno significativo, dal momento che si inserisce tutt’altro che casualmente nelle manovre di Duterte di svincolarsi dall’alleato americano per instaurare rapporti più stretti e proficui con paesi come Russia e, soprattutto, Cina.

Il conflitto a Mindanao, dove vive una forte minoranza musulmana, è esploso in seguito a un attacco dai contorni non del tutto chiari e condotto da formazioni fondamentaliste armate nella città di Marawi. La notizia dell’offensiva era stata accompagnata da alcuni dettagli che si sono in seguito rivelati non veri, come ad esempio la decapitazione del capo della polizia della città, l’occupazione del municipio e la distruzione di tre scuole.

L’atmosfera di isteria creata attorno all’attacco e il panico rapidamente diffusosi non solo a Mindanao ma in tutte le Filippine per il possibile radicamento dell’ISIS nel paese ha alla fine spinto il presidente Duterte a firmare il decreto per l’introduzione sull’isola della legge marziale.

Le ricostruzioni degli eventi accaduti il 23 maggio scorso indicano però come il presidente filippino sia stato in sostanza messo sotto pressione dai vertici militari per adottare una misura estrema sulla quale il governo civile sembra avere avuto poco o nessun controllo.

Significativamente, la crisi è esplosa mentre Duterte si trovava a Mosca nel corso di una visita con Vladimir Putin per discutere di una possibile partnership in ambito militare tra le Filippine e la Russia. Su iniziativa del ministro della Difesa, Delfin Lorenzana, il presidente aveva dovuto interrompere la trasferta russa per fare ritorno in patria e dichiarare la legge marziale.

Qualche commentatore ha evidenziato come i fatti delle ultime settimane nelle Filippine abbiano in qualche modo ridimensionato la posizione di Duterte, mettendo nel contempo i militari, tradizionalmente legati agli Stati Uniti, al centro delle vicende del paese.

Lo stesso presidente ha dato questa impressione nel fine settimana, quando è apparso in una conferenza stampa a Manila affiancato da Lorenzana e dal capo delle forze armate filippine. Con la solita schiettezza che contraddistingue le sue uscite pubbliche, Duterte ha affermato di non essere a conoscenza della presenza a Mindanao di un contingente delle forze speciali USA, impegnato nelle operazioni militari con i soldati del suo paese, né di averne mai chiesto l’intervento.

Quest’ultima notizia era circolata dopo che alcuni giornalisti locali avevano appunto documentato il dispiegamento di truppe americane in territorio filippino, negato invece dai militari filippini. Duterte, da parte sua, ha dovuto anche ammettere i legami molto stretti tra i vertici militari dei due paesi, lasciando intendere l’influenza delle forze armate filippine e, di conseguenza, di quelle americane sul governo civile di Manila. Sui fatti di Mindanao, il presidente ha poi riconosciuto la sostanziale cessione dei suoi poteri al ministero della Difesa, avvenuta con l’adozione della legge marziale. Il ministro Lorenzana ha in seguito spiegato anche come alcuni “consiglieri” militari americani fossero aggregati ai comandi militari filippini già prima del 23 maggio. Una rivelazione, quest’ultima, che ha fatto dubitare in molti della natura dell’offensiva dei gruppi presumibilmente affiliati all’ISIS a Marawi, poiché il contrattacco delle forze armate di Manila potrebbe essere stato studiato preventivamente con Washington per costringere Duterte a dichiarare lo stato di emergenza.

Il ministro Lorenzana ha in seguito spiegato anche come alcuni “consiglieri” militari americani fossero aggregati ai comandi militari filippini già prima del 23 maggio. Una rivelazione, quest’ultima, che ha fatto dubitare in molti della natura dell’offensiva dei gruppi presumibilmente affiliati all’ISIS a Marawi, poiché il contrattacco delle forze armate di Manila potrebbe essere stato studiato preventivamente con Washington per costringere Duterte a dichiarare lo stato di emergenza.

I due gruppi principali impegnati nel conflitto a Marawi sono Abu Sayyaf e Maute. Il primo è protagonista di attentati, rapimenti, estorsioni e assassini da oltre due decenni e tre anni fa aveva dichiarato la propria adesione allo Stato Islamico. Il secondo affonda anch’esso le radici nel radicalismo islamista ma, secondo alcuni, le sue azioni si intreccerebbero con le lotte di potere, spesso sanguinose, tra le più influenti famiglie filippine, tanto da far ipotizzare che la crisi a Mindanao sia esplosa principalmente per questioni legate a queste vicende o agli scontri che spesso vengono registrati con le forze armate di Manila.

Se rimangono forti dubbi sui fatti di Mindanao e sulle motivazioni che hanno portato alla legge marziale, è fuori discussione che il governo americano abbia quanto meno preso l’occasione per fare pressioni sul presidente filippino. Duterte, fin dalla sua elezione nel 2016, ha intrapreso un percorso di riorientamento strategico, rompendo nettamente con la linea seguita dal suo predecessore, il fedelissimo di Washington, Benigno Aquino.

Duterte aveva da subito ammorbidito i toni nei confronti di Pechino e avviato un processo di distensione per consentire alle Filippine di sfruttare le opportunità in ambito economico e commerciale offerte dai progetti di sviluppo cinesi. Il dialogo tra Pechino e Manila si è poi allargato all’ambito militare e proprio questa evoluzione ha fatto suonare l’allarme decisivo a Washington.

Le Filippine sono infatti uno dei cardini della strategia americana di contenimento della Cina e la perdita di Manila metterebbe a repentaglio il già complicato sforzo degli USA per conservare la propria declinante influenza in Asia orientale.

Le mosse di Duterte, allargatesi nei mesi scorsi anche alla Russia, restano comunque controverse in patria e, soprattutto, sezioni della classe dirigente filippina, rappresentate anche da esponenti dello stesso governo, vedono con estremo sospetto un allontanamento dagli Stati Uniti. I vertici militari sono tradizionalmente l’apparato di potere più filo-americano nelle Filippine e quanto sta accadendo sull’isola di Mindanao in questi giorni può essere quindi collegato ai tentativi delle forze armate di richiamare all’ordine il presidente e distoglierlo dalle sirene cinesi e russe.

La presenza delle forze speciali USA in territorio filippino all’insaputa di Duterte è d’altra parte un messaggio chiarissimo e fin troppo ovvio, visto che, nelle fasi finali dell’amministrazione Aquino, Washington e Manila avevano sottoscritto un controverso accordo di cooperazione militare che garantiva, tra l’altro, la permanenza di truppe americane nel paese-arcipelago, sia pure ufficialmente su base temporanea.

La collaborazione propagandata tra i militari filippini e quelli americani nella guerra ai gruppi affiliati all’ISIS serve anche a dimostrare che solo Washington può essere considerato un alleato affidabile contro la minaccia terroristica. Ciò è ancora più chiaro se si considera che recentemente l’amministrazione Duterte aveva sondato la Cina per la possibile fornitura di equipaggiamenti militari destinati precisamente alla lotta contro milizie armate ribelli. Se Duterte sarà in grado di resistere alle pressioni con cui sta facendo i conti o se riuscirà a mantenere aperto un canale privilegiato con Mosca e Pechino è ancora tutto da verificare. Per il momento, la minaccia dell’ISIS a Mindanao continua a essere mantenuta a un livello elevato anche se relativamente sotto controllo.

Se Duterte sarà in grado di resistere alle pressioni con cui sta facendo i conti o se riuscirà a mantenere aperto un canale privilegiato con Mosca e Pechino è ancora tutto da verificare. Per il momento, la minaccia dell’ISIS a Mindanao continua a essere mantenuta a un livello elevato anche se relativamente sotto controllo.

Coerentemente con la poca chiarezza delle vicende in corso, martedì sono giunte informazioni contrastanti sullo stato dei combattimenti. I vertici militari delle Filippine hanno confermato l’arretramento delle forze fondamentaliste, le quali controllerebbero non più del 20% di Marawi, mentre lo Stato Islamico, per mezzo della sua agenzia di stampa Amaq, ha invece affermato che le milizie che opererebbero a suo nome nelle Filippine hanno messo le mani su oltre i due terzi della città sull’isola di Mindanao.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Se la vittoria nelle elezioni legislative di domenica in Francia del neonato partito del presidente Macron, “La République En Marche !” (LREM), consentirà a quest’ultimo di ottenere una maggioranza a dir poco schiacciante nella prossima Assemblea Nazionale, decisamente meno chiari sono stati invece la misura del presunto trionfo e il mandato che gli viene riconosciuto per l’implementazione di un’agenda ultra-liberista.

Le ragioni e le circostanze che hanno fatto del LREM di gran lunga il primo partito a pochi mesi dalla sua creazione a tavolino sono svariate, ma nessuna di esse ha a che fare con la popolarità tra la maggioranza degli elettori francesi del programma economico e sociale del presidente, intenzionato a intensificare le politiche pro-business dei suoi predecessori con il sostengo di Berlino e Bruxelles.

Il partito di Macron, assieme agli alleati “centristi” del MoDem (“Mouvement Démocrate”), ha comunque incassato quasi il 32% dei consensi che, dopo il secondo turno previsto domenica prossima, potrebbe tradursi in un numero di seggi stimato tra i 415 e i 455 sui 577 totali della camera bassa del parlamento di Parigi.

Le dinamiche elettorali di domenica hanno ricalcato in buona parte quelle registrate nelle elezioni presidenziali di meno di due mesi fa. I due principali partiti del panorama politico francese sono stati nuovamente punti, anche se in misura differente, a favore di un movimento che si è proposto come fattore di cambiamento e innovazione, nonostante il pieno appoggio ricevuto dai poteri forti dentro e fuori la Francia, e ha beneficiato in maniera quasi univoca della propaganda della stampa ufficiale.

Titoli trionfalistici a parte, il successo di Macron nelle elezioni legislative è però gravemente compromesso da un’affluenza bassissima anche per gli standard un sistema studiato appositamente per scoraggiare gli elettori dal recarsi alle urne. Per la prima volta dall’inizio della Quinta Repubblica nel 1958, la percentuale dei votanti in un’elezione per l’Assemblea Nazionale (48,6%) è stata inferiore a quella degli astenuti, a conferma del clima di frustrazione e sfiducia nell’establishment politico che prevale tra la popolazione francese.

Il trionfo di Macron e del LREM è così il risultato del consenso ottenuto da poco più del 15% degli elettori registrati in Francia. Grazie ai livelli di astensione e alla legge elettorale in vigore, ciò potrebbe tradursi in una maggioranza pari a oltre i due terzi dell’assemblea o addirittura superiore ai tre quarti, secondo le stime più ottimistiche.

In definitiva, lo sgretolamento degli equilibri politici che hanno caratterizzato per decenni il sistema francese ha proiettato al potere una forza solo apparentemente nuova che si fonda su idee e progetti fortemente impopolari, dall’austerity al militarismo, dalla deregolamentazione del mercato del lavoro all’adozione permanente di misure da stato di polizia. Il tutto dietro l’illusione della modernizzazione della società francese e del rilancio di un’economia in stallo.

Questo processo era apparso già chiaro durante le presidenziali ed è da collegare in primo luogo al tracollo del Partito Socialista (PS), dopo i cinque disastrosi anni della presidenza Hollande, nonché alle incertezze e alle contraddizioni della sinistra “alternativa”. Dopo il 20% circa ottenuto da Jean-Luc Mélenchon nel primo turno delle presidenziali grazie a un’agenda marcatamente progressista, il suo movimento “France insoumise” (“Francia ribelle”) si è fermato infatti domenica all’11% e, assieme al Partito Comunista (PCF), dovrebbe raccogliere dopo il secondo turno tra gli 11 e i 21 seggi. Il PS, da parte sua, è crollato da quasi il 30% del 2012, ottenuto sull’onda dell’elezione di Hollande, a poco più del 10% in questa tornata elettorale. Un fallimento, quello dell’ex partito di governo, sottolineato dalla sconfitta nei rispettivi collegi elettorali di molti suoi membri di spicco, dal segretario, Jean-Christophe Cambadélis, al candidato alla presidenza, Benoît Hamon, dall’ex ministro dell’Interno, Matthias Fekl, all’ex titolare del dicastero dell’Educazione e fedelissima di Hollande, Najat Vallaud-Belkacem.

Il PS, da parte sua, è crollato da quasi il 30% del 2012, ottenuto sull’onda dell’elezione di Hollande, a poco più del 10% in questa tornata elettorale. Un fallimento, quello dell’ex partito di governo, sottolineato dalla sconfitta nei rispettivi collegi elettorali di molti suoi membri di spicco, dal segretario, Jean-Christophe Cambadélis, al candidato alla presidenza, Benoît Hamon, dall’ex ministro dell’Interno, Matthias Fekl, all’ex titolare del dicastero dell’Educazione e fedelissima di Hollande, Najat Vallaud-Belkacem.

La deriva reazionaria del PS, responsabile della distruzione virtuale del principale partito di centro-sinistra francese, non ha sollecitato in ogni caso nessun ripensamento o riflessione basata sul responso degli elettori tra i propri leader, dal momento che molti esponenti socialisti sono saltati sul carro del LREM o sono stati in un modo o nell’altro attratti nell’orbita del “fenomeno” Macron.

Nella destra francese, poi, i gollisti dell’LR (“Les Républicains”) hanno evitato il collasso toccato ai socialisti solo perché all’opposizione a livello nazionale negli ultimi cinque anni. Il risultato è stato comunque peggiore anche rispetto al 2012, quando il partito pagò l’impopolarità dell’allora presidente uscente Sarkozy, e ulteriormente ridotta sarà la nuova delegazione parlamentare.

Per quanto riguarda il Fronte Nazionale (FN), il voto di domenica ha confermato la sostanziale avversione per l’estrema destra tra gli elettori francesi. Il partito di Marine Le Pen si è fermato al 14% senza riuscire a capitalizzare il risultato della sua leader nel primo turno delle presidenziali né tantomeno a diventare la principale forza di opposizione all’Assemblea Nazionale. Sempre per via dell’antidemocratico sistema elettorale francese, il FN otterrà alla fine solo una manciata di seggi dopo il secondo turno di domenica prossima, probabilmente tra tre e dieci.

Se all’Eliseo e negli ambienti di potere che gravitano attorno al partito del presidente è aumentata la fiducia nella capacità della nuova maggioranza parlamentare di avere mano relativamente libera per procedere con l’agenda liberista di Macron, i prossimi mesi potrebbero riservare sgradite sorprese.

Malgrado la vittoria apparentemente schiacciante del LREM, questi ultimi anni sono stati segnati da un durissimo scontro sociale causato precisamente dai tentativi di Hollande e dei governi che ha presieduto di forzare misure anti-sociali che in una forma ancora più estrema sono entrate nel programma di Macron. I sondaggi di opinione continuano a mostrare come una larga maggioranza di francesi sia contraria a nuove “riforme” del lavoro o all’ulteriore taglio della spesa sociale. Proprio su questa linea, invece, intendono procedere in fretta il presidente e il nuovo governo, così che è facile prevedere una nuova esplosione di proteste in tutto il paese e il rapido ridimensionamento della già relativa popolarità di Macron e del suo partito.

I sondaggi di opinione continuano a mostrare come una larga maggioranza di francesi sia contraria a nuove “riforme” del lavoro o all’ulteriore taglio della spesa sociale. Proprio su questa linea, invece, intendono procedere in fretta il presidente e il nuovo governo, così che è facile prevedere una nuova esplosione di proteste in tutto il paese e il rapido ridimensionamento della già relativa popolarità di Macron e del suo partito.

Un riaccendersi delle tensioni sociali in Francia è ciò che molti politici e commentatori temono possa avere luogo a breve e proprio a causa anche di un massiccio mandato popolare ottenuto solo apparentemente da Macron. Le voci preoccupate per il vuoto politico dietro ai nuovi equilibri politici francesi si sono infatti sollevate già nella giornata di lunedì, quasi a mettere in guardia dal discredito e dal malessere di una democrazia d’oltralpe dominata in maniera quasi senza precedenti da una forza con un consenso reale nel paese di proporzioni decisamente limitate.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

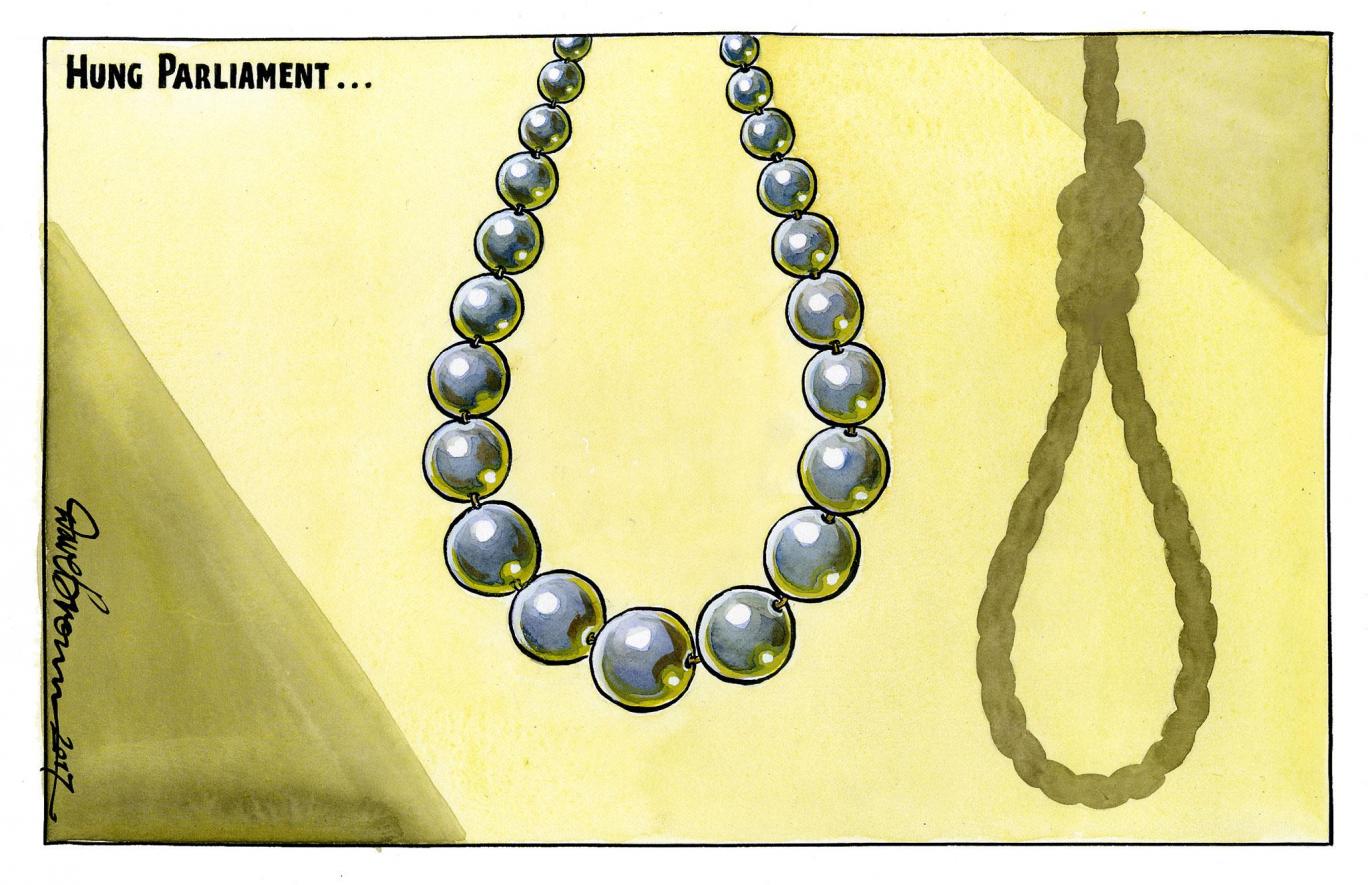

Umiliazione. Disastro. Fallimento. Scommessa perduta. Questi sono alcuni dei titoli che hanno prevalso venerdì sulla stampa britannica per descrivere la prestazione del Partito Conservatore nelle elezioni anticipate volute fortemente dal primo ministro, Theresa May. In appena due mesi, il margine di vantaggio che veniva attribuito al partito di governo si è ridotto in maniera drastica, rivelando tutte le tensioni provocate dalla “Brexit”, da una minaccia terroristica alimentata dalle ambiguità dei servizi di sicurezza e, forse più di tutto, da sette anni di disastrose politiche di austerity.

Il risultato della scommessa della premier è stato così il temuto “hung Parliament”, una Camera dei Comuni cioè dove nessun partito dispone della maggioranza assoluta. Le previsioni che solo alcune settimane fa davano uno sfondamento dei “Tories”, a fronte di un Partito Laburista allo sbando, hanno lasciato posto a una realtà nella quale Theresa May, sempre che riesca a sopravvivere politicamente, avrà un bel da fare per garantire quella “stabilità” al paese a cui ha fatto appello in maniera patetica nella prima mattinata di venerdì.

Sulla spinta dell’esito del voto e della prevedibile reazione negativa dei mercati, si sono subito diffuse le voci di possibili dimissioni da parte del primo ministro. La May si troverà d’altra parte a fronteggiare fortissime pressioni soprattutto all’interno del suo partito, profondamente spaccato sulla “Brexit” e, più in generale, sul posizionamento internazionale del capitalismo britannico.

Solo un’anticipazione della probabile resa dei conti interna ai conservatori si è avuta precocemente nella serata di giovedì dopo l’apparizione degli exit poll alla chiusura delle urne. L’ex Cancelliere dello Scacchiere, George Osborne, silurato dalla May lo scorso anno, ha definito “catastrofica” la prestazione del partito, assegnandone la responsabilità direttamente all’inquilina di Downing Street.

Il “Labour” di Jeremy Corbyn, malgrado le ancor più gravi spaccature interne e la campagna di discredito sofferta dalla sua leadership, ha alla fine ridotto a un paio di punti percentuali (42% a 40%) il divario dai conservatori che un paio di mesi fa sembrava dover essere dieci volte superiore. In termini di seggi, i “Tories” ne hanno persi tra i 10 e i 15, restando il primo partito ma a una decina dalla quota necessaria per la maggioranza assoluta. I laburisti hanno invece recuperato tra i 29 e i 30 seggi rispetto alla disastrosa prestazione del 2015.

Qualche progresso lo hanno fatto segnare anche i Liberaldemocratici, letteralmente decimati due anni fa dopo l’esperienza nel governo Cameron, anche se l’ex leader ed ex vice-primo ministro, Nick Clegg, ha perso il proprio seggio a favore di un candidato laburista. Pessimo è stato poi il risultato del Partito Nazionale Scozzese (SNP), in netto arretramento nonostante il sentimento anti-“Brexit” che aveva cercato di cavalcare.

Il riflesso più logico del voto di giovedì in Gran Bretagna è la messa in discussione della strategia del governo May nelle trattative con Bruxelles, basata sostanzialmente su quella che viene descritta come una “hard Brexit”, per la quale la premier cercava appunto un mandato forte. Anzi, l’impossibilità di creare un governo autonomo conservatore mette in dubbio al momento anche la stessa capacità di negoziare da parte di Londra.

Quello a cui i conservatori sembrano poter puntare con questi numeri è piuttosto un governo di sopravvivenza, vale a dire di minoranza o in una coalizione che difficilmente potrà includere formazioni diverse dai partiti unionisti nordirlandesi. Il partner dei “Tories” dal 2010 al 2015 – il partito Liberaldemocratico – ha invece già escluso una collaborazione con un futuro governo, viste le differenze sulla “Brexit” e lo scarso interesse a intraprendere un secondo percorso suicida in meno di un decennio.

Prima ancora della “Brexit”, però la questione da affrontare è la leadership di Theresa May, evidentemente in grave pericolo. I giornali britannici hanno già ipotizzato possibili successori della premier, a cominciare dal ministro degli Esteri, Boris Johnson, e dall’attuale Cancelliere, Philip Hammond. Se le vicende all’interno del Partito Conservatore saranno decisive per il governo che dovrà insediarsi a Londra, anche il risultato del Partito Laburista obbliga ad alcune riflessioni tutt’altro che secondarie. A partire dalla sua ascesa alla leadership due anni fa, Corbyn è stato incessantemente descritto – dai conservatori, dai media ufficiali e dall’opposizione interna – come “ineleggibile”, “debole” e destinato a condurre il partito verso il disastro.

Se le vicende all’interno del Partito Conservatore saranno decisive per il governo che dovrà insediarsi a Londra, anche il risultato del Partito Laburista obbliga ad alcune riflessioni tutt’altro che secondarie. A partire dalla sua ascesa alla leadership due anni fa, Corbyn è stato incessantemente descritto – dai conservatori, dai media ufficiali e dall’opposizione interna – come “ineleggibile”, “debole” e destinato a condurre il partito verso il disastro.

Sulla sua capacità di risollevare le sorti di un partito gravemente compromesso e screditato dalla gestione Blair-Brown sembrava pesare poi un’inclinazione troppo progressista, se non vetero-socialista, presumibilmente incapace di stare al passo con la modernità e i cambiamenti della società britannica.

Pur restando ben lontano da una vittoria nelle elezioni di giovedì, e nonostante le stesse carenze e incertezze della leadership, il “Labour” di Corbyn ha mostrato come un’agenda tendente anche solo vagamente a sinistra sia risultata al contrario decisiva nel ridare una qualche credibilità al partito.

Facendo leva sul disastro sociale provocato da sette anni di governi conservatori e prospettando, anche se in maniera illusoria, un rilancio del welfare britannico, Corbyn ha beneficiato di una mobilitazione decisamente insolita tra i giovani e le classi più disagiate. La prestazione del “Labour” ha così alla fine rappresentato una sconfitta per l’ala “blairita”, impegnata a spostare il partito ancor più verso destra.

Alla luce di questi risultati, c’è da chiedersi quanto ulteriore terreno avrebbe potuto recuperare il “Labour” senza la zavorra della destra interna e le manovre dei suoi esponenti per colpire la leadership.

Anche se l’ipotesi appare al momento poco meno che fantasiosa, è significativo del cambiamento del quadro politico britannico, in seguito alla prestazione del “Labour”, che alcuni giornali abbiano incluso nei possibili sviluppi della situazione un tentativo di Corbyn per formare un governo nel caso i conservatori non dovessero essere in grado di mettere assieme una qualche maggioranza. Con l’avvio delle trattative per la “Brexit” previsto tra una decina di giorni, salvo rinvii a questo punto più che probabili, gli sforzi per cercare di risolvere la crisi politica scaturita dal voto dovranno essere comunque messi in atto in fretta, visto anche che il parlamento di Londra sarà riconvocato già il prossimo 13 giugno.

Con l’avvio delle trattative per la “Brexit” previsto tra una decina di giorni, salvo rinvii a questo punto più che probabili, gli sforzi per cercare di risolvere la crisi politica scaturita dal voto dovranno essere comunque messi in atto in fretta, visto anche che il parlamento di Londra sarà riconvocato già il prossimo 13 giugno.

Quel che è certo è che il fallimento dei conservatori rianimerà gli oppositori della “Brexit”o, quanto meno, della “hard Brexit” in tutti gli schieramenti politici. Al di là della sorte di Theresa May, perciò, il prossimo futuro in Gran Bretagna sarà caratterizzato da un acuirsi delle divisioni interne alla classe dirigente attorno alla futura direzione da dare al paese in un frangente storico segnato da incertezze e tensioni crescenti a livello internazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Quello che mercoledì è stato descritto come il primo attacco in assoluto dell’ISIS in territorio iraniano sembra essere più precisamente una drammatica accelerazione della guerra dichiarata dalle monarchie sunnite del Golfo Persico alla Repubblica Islamica, con il pieno appoggio dell’amministrazione Trump. L’attentato contro la sede del parlamento e il mausoleo dell’ayatollah Khomeini a Teheran ha causato dodici vittime e più di 40 feriti, prima che i sei assalitori fossero eliminate dalle forze di sicurezza iraniane.

Lo Stato Islamico ha rivendicato poco dopo l’operazione, anche se le autorità dell’Iran non hanno finora confermato l’eventuale affiliazione dei responsabili. In molti hanno anche evidenziato come l’ISIS non avesse mai avuto cellule o affiliati nel territorio della Repubblica Islamica, tanto da far pensare a una possibile azione condotta da manodopera riconducibile a gruppi diversi, a cominciare dai cosiddetti Mujahedeen-e-Khalq (MEK), già coinvolti nel recente passato negli omicidi di alcuni scienziati nucleari iraniani, probabilmente sotto la guida israeliana.

Al di là dell’identità degli autori materiali, è evidente che la strage è riconducibile a quei regimi che utilizzano il terrorismo per la promozione dei propri interessi, primo fra tutti quello dell’Arabia Saudita, principale rivale strategico dell’Iran in Medio Oriente.

L’attacco di mercoledì a Teheran è di fatto la diretta conseguenza di due eventi accaduti nelle ultime settimane. Il primo è la visita del presidente americano Trump a Riyadh, dove aveva indicato l’Iran come la minaccia numero uno alla stabilità della regione e sponsor del terrorismo internazionale. La presa di posizione di Trump assecondava l’isteria anti-iraniana del regime saudita, anticipando la fine delle politiche relativamente distensive nei confronti di Teheran dell’amministrazione Obama.

Il secondo evento è la recente rottura delle relazioni diplomatiche con il Qatar da parte dell’Arabia Saudita e di alcuni altri regimi vassalli nel mondo arabo. L’iniziativa nei confronti di Doha è da collocare ancora una volta nel quadro della rivalità tra Riyadh e Teheran, dal momento che il piccolo paese del Golfo Persico vanta solidi rapporti diplomatici ed economici con la Repubblica Islamica.

L’appoggio alla linea anti-iraniana ottenuto dalla Casa Bianca ha così consentito ai sauditi di intensificare l’offensiva contro Teheran, concretizzatasi prima con la messa al bando del Qatar, nel tentativo di piegare l’emirato troppo accomodante nei confronti dello sciismo, e probabilmente mercoledì con l’attentato al parlamento e al mausoleo di Khomeini.

Ai primi di maggio, il vice-erede al trono saudita, il giovane principe Mohammed bin Salman, considerato il vero manovratore della sempre più aggressiva politica estera del regno, aveva anticipato in un’intervista ampiamente diffusa dalla stampa occidentale l’offensiva in fase di preparazione contro l’Iran. Mohammed aveva tra l’altro affermato che la battaglia per l’influenza sul Medio Oriente tra sunniti e sciiti sarebbe stata combattuta “all’interno dell’Iran”. Questa interpretazione è stata data anche dalle autorità iraniane. In particolare, mercoledì i Guardiani della Rivoluzione hanno emesso un comunicato nel quale hanno puntato il dito contro Riyadh. La dichiarazione fa notare come “l’attacco terroristico è avvenuto una settimana dopo l’incontro tra il presidente americano e i vertici di uno dei governi mediorientali più reazionari”, quello saudita, descritto come “costante sostenitore del terrorismo fondamentalista”.

Questa interpretazione è stata data anche dalle autorità iraniane. In particolare, mercoledì i Guardiani della Rivoluzione hanno emesso un comunicato nel quale hanno puntato il dito contro Riyadh. La dichiarazione fa notare come “l’attacco terroristico è avvenuto una settimana dopo l’incontro tra il presidente americano e i vertici di uno dei governi mediorientali più reazionari”, quello saudita, descritto come “costante sostenitore del terrorismo fondamentalista”.

Visti proprio gli sviluppi delle ultime settimane, è difficile pensare che l’offensiva contro l’Iran, di cui fa parte con ogni probabilità anche l’attentato di mercoledì, sia stata messa in atto senza il consenso di Washington. Il governo americano ha d’altra parte reagito in maniera a dir poco blanda ai fatti di Teheran. Molte ore dopo la diffusione della notizia dell’attacco, il dipartimento di Stato ha emesso solo un comunicato generico di condanna ed espresso il cordoglio per i famigliari delle vittime.

Più in generale, i morti di Teheran segnano un’ulteriore aggravamento del quadro internazionale e, in particolare, di quello mediorientale. L’attentato, vista anche la rilevanza degli obiettivi, intende dimostrare la capacità del terrorismo jihadista, e dei suoi sponsor, di colpire anche paesi finora relativamente risparmiati da episodi di sangue, allargando il fronte del conflitto in atto.

Ciò, a sua volta, non può che provocare la reazione dei governi colpiti, come hanno ad esempio già promesso i Guardiani della Rivoluzione. Da un’intensificazione della guerra in Siria e di quella in Yemen all’ulteriore allargamento delle divisioni settarie nella regione, le conseguenze della strategia destabilizzante promossa dall’Arabia Saudita e dai suoi alleati rischiano di infiammare sempre di più un Medio Oriente già a un passo da una pericolosa conflagrazione.