- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo che la metà degli stati americani ha ormai votato nelle primarie del Partito Democratico e di quello Repubblicano per la scelta dei rispettivi candidati alla Casa Bianca, i favoriti per la conquista della nomination appaiono ormai virtualmente irraggiungibili dai loro rivali. Se la marcia di Donald Trump potrebbe però incontrare ancora più di un ostacolo prima dell’incoronazione alla “convention” della prossima estate, tra i Democratici le cinque vittorie di martedì di Hillary Clinton su altrettante sfide hanno quasi certamente spazzato via le ambizioni presidenziali del suo unico sfidante, il senatore del Vermont Bernie Sanders.

Per restare a galla, Sanders era atteso da una prova da molti giudicata decisiva dopo la sorprendente vittoria della scorsa settimana in Michigan. Martedì erano chiamati a votare altri due importanti stati industriali del Midwest con caratteristiche demografiche ed economiche simili a quelle del Michigan, così che la piattaforma progressista con cui Sanders si è presentato agli elettori sembrava dover favorire proprio quest’ultimo.

Sanders ha invece perso di misura in Illinois e piuttosto nettamente in quello che era lo stato forse più cruciale della giornata elettorale, l’Ohio. In entrambi gli stati, i sondaggi indicavano un Sanders vicinissimo a Hillary, ma il sorpasso non si è alla fine materializzato nonostante l’aggressiva campagna messa in atto negli ultimi giorni.

Non solo, Sanders ha finito col perdere per una manciata di voti anche in Missouri, ovvero l’unico stato dove era dato per favorito. Per completare la disfatta, a queste tre sconfitte si sono poi aggiunte quelle ampiamente previste di Florida e North Carolina, dove Hillary si è imposta rispettivamente con 32 e 14 punti percentuali di vantaggio.

Gli exit poll diffusi a urne chiuse hanno sostanzialmente confermato la distribuzione dei voti osservata finora nelle primarie Democratiche. Sanders ha prevalso tra i giovani, i bianchi e i redditi più bassi, mentre Hillary tra i più benestanti, i più anziani e gli appartenenti alle minoranze etniche. A fare la differenza è stato l’insufficiente livello di mobilitazione dei potenziali elettori di Sanders e probabilmente, come ha suggerito la testata on-line Politico.com, il sostegno più massiccio garantito alla Clinton in Ohio rispetto al Michigan dalle organizzazioni sindacali.

La ormai sempre più probabile vittoria di Hillary Clinton e il relativo fallimento di Bernie Sanders, il quale partiva in effetti da una posizione decisamente svantaggiata, confermano in maniera poco sorprendente l’impossibilità di creare all’interno del Partito Democratico un movimento per il cambiamento in senso progressista del sistema politico e della società americana.

Il team di Sanders ha cercato martedì di proiettare comunque una certa fiducia malgrado la collezione di sconfitte della serata. Teoricamente, i prossimi appuntamenti in calendario consistono in competizioni in grandi stati dove il senatore del Vermont potrebbe fare bene, anche se, in realtà, la brusca battuta d’arresto di questa settimana e, soprattutto, la matematica rendono illusorie le ipotesi su un possibile percorso per lui ancora aperto verso la nomination.

Hillary Clinton ha infatti un vantaggio in termini di delegati ormai incolmabile, visto anche il fatto che le primarie del Partito Democratico prevedono l’assegnazione di essi col metodo proporzionale. Anche giungendo eventualmente dietro a Sanders nelle più importanti sfide che restano, l’ex segretario di Stato sarebbe dunque in grado di ottenere un numero significativo di delegati e impedire la chiusura del divario che la separa dal rivale.

Com’è noto, nelle primarie americane i candidati dei due partiti competono per aggiudicarsi il sostegno della maggioranza dei delegati in palio in ogni singolo stato. Questi delegati voteranno poi per assegnare formalmente la nomination del partito nel corso della “convention” in base ai risultati delle primarie o dei caucuses. Oltre al gruppo dei delegati con vincolo di voto (“pledged delegates”) ne esiste un altro meno numeroso i cui membri hanno totale libertà di voto (“superdelegati” o “unpledged delegates”) e sono solitamente corteggiati dai candidati per ottenere il loro sostegno.

Secondo il conteggio tenuto dalla Associated Press, la Clinton ha ad oggi in tasca l’appoggio di 1.599 delegati, di cui 467 “superdelegati”, contro gli 844, di cui appena 26 “superdelegati”, di Sanders. Per assicurarsi matematicamente la nomination Democratica è necessario un totale di 2.383 delegati.

Per il Partito Repubblicano, Donald Trump ha allungato la sua serie di vittorie, cedendo martedì soltanto l’Ohio all’attuale governatore di questo stato, John Kasich, e mancando perciò la probabile occasione di chiudere quasi definitivamente i giochi per la nomination. Per Kasich si tratta della prima vittoria in queste primarie e, se anche gode del favore di molti all’interno dell’establishment Repubblicano, la sua campagna elettorale può solo fungere da elemento di disturbo nei confronti di Trump oppure da strumento per le sue ambizioni, verosimilmente per la nomina a candidato alla vice-presidenza. Oltre che sull’Ohio, gli occhi della stampa e della politica USA erano puntati martedì sulla Florida, dove il senatore di questo stesso stato, Marco Rubio, ha incassato l’ennesima umiliazione, e senza dubbio la più pesante, della sua infelice corsa alla Casa Bianca. Qui, Rubio ha accusato un distacco di ben 19 punti percentuali da Trump e ha inevitabilmente finito con l’abbandonare in maniera ufficiale la competizione.

Oltre che sull’Ohio, gli occhi della stampa e della politica USA erano puntati martedì sulla Florida, dove il senatore di questo stesso stato, Marco Rubio, ha incassato l’ennesima umiliazione, e senza dubbio la più pesante, della sua infelice corsa alla Casa Bianca. Qui, Rubio ha accusato un distacco di ben 19 punti percentuali da Trump e ha inevitabilmente finito con l’abbandonare in maniera ufficiale la competizione.

L’addio di Rubio lascia il suo partito in uno stato di panico e confusione. Trump sembra infatti inarrestabile e i due sfidanti rimasti in gara non offrono molte garanzie a una leadership che vede con apprensione la candidatura del miliardario di New York. Il senatore ultraconservatore del Texas, Ted Cruz, unico fin qui in grado di battere Trump in un numero significativo di stati, è ugualmente poco gradito ai vertici del partito e ai suoi principali sostenitori, mentre Kasich, come già ricordato, non ha chances di recuperare terreno.

I mesi che mancano alla convention di luglio, perciò, potrebbero essere segnati per i Repubblicani da un crescente conflitto interno tra coloro che intendono provare a impedire che Trump ottenga la nomination, magari ribaltando il verdetto delle primarie se quest’ultimo non dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei delegati, e quelli che sembrano più disposti ad accettare la sua candidatura in vista del voto di novembre.

L’emergere di Donald Trump e Hillary Clinton come i probabili candidati alla Casa Bianca rappresenta ad ogni modo la chiara manifestazione della profonda crisi di legittimità che avvolge il sistema politico degli Stati Uniti. Il dilagante malcontento, per non dire la rabbia, che attraversa ampie fasce della popolazione americana, non trovando alcuno sbocco autenticamente progressista, ha finito col favorire una sfida per la presidenza che, salvo clamorose sorprese, sarà caratterizzata da due candidati tra i più a destra della storia di questo paese.

Proprio per questa ragione, come ha ammesso con una certa apprensione mercoledì anche il New York Times in un articolo dedicato all’analisi del voto del giorno precedente, con Trump e Hillary forse per la prima volta in assoluto a contendersi la presidenza USA saranno due candidati verso i quali la maggioranza della popolazione nutre un aperto disprezzo.

L’eventuale nomination di Trump sarebbe probabilmente la prima ottenuta per uno dei due principali partiti americani da un candidato con tratti e proposte di natura palesemente fascista. Con Hillary, invece, se pure i precedenti candidati Democratici alla Casa Bianca non spiccavano per credenziali progressiste, si assisterebbe al culmine della deriva reazionaria del suo partito, visti i tratti profondamente guerrafondai e il totale asservimento ai grandi interessi economico-finanziari che caratterizzano da sempre la ex first lady e la sua famiglia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Da almeno un decennio, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti opera in maniera sostanzialmente segreta un programma per l’utilizzo di velivoli senza pilota (droni) sul territorio americano. La notizia è trapelata la scorsa settimana in seguito all’accoglimento di una richiesta presentata dalla Federazione degli Scienziati Americani in base a quanto previsto dalla legge sulla Libertà di Informazione.

La rivelazione del dispiegamento di droni, con compiti di monitoraggio e non solo, da parte del Pentagono è contenuta in un rapporto sull’argomento, stilato lo scorso anno dall’ufficio del cosiddetto “ispettore generale” del Dipartimento della Difesa, ovvero l’organo indipendente incaricato di sorvegliare i programmi e le operazioni dei militari negli USA.

Il rapporto non chiarisce del tutto le modalità dell’impiego dei droni del Pentagono sul fronte domestico, ma indica “meno di venti” occasioni in cui questi velivoli sono stati richiesti tra il 2006 e il 2015 da altre agenzie governative e da autorità locali o federali. Non in tutti i casi le richieste sono state approvate.

Delle richieste accolte ne vengono elencate e spiegate nove, sei delle quali relative all’ultimo anno, a conferma del sempre più frequente ricorso ai droni negli Stati Uniti. In alcuni casi, i droni sono stati utilizzati nel corso di disastri naturali, come inondazioni, mentre altre volte hanno preso parte a esercitazioni, sempre per far fronte a catastrofi ambientali, così da testare il livello di coordinamento tra i militari e agenzie o forze dell’ordine locali, statali e federali.

Le conclusioni del rapporto dell’ispettore generale del Pentagono sono prevedibilmente rassicuranti, visto che l’uso dei droni sarebbe avvenuto nel pieno rispetto della legge. Le ragioni del programma avrebbero poi ufficialmente a che fare esclusivamente con la protezione e la sicurezza dei cittadini americani.

Le recenti rivelazioni sui droni rappresentano piuttosto un altro passo nel processo di rafforzamento dei poteri di controllo sulla popolazione da parte del complesso della sicurezza nazionale negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i velivoli senza pilota, il programma dei militari si aggiunge inoltre a quelli già noti dell’FBI e di altre agenzie governative.

L’impiego dei droni descritto nel rapporto in questione, se anche dovesse essere avvenuto finora nei limiti indicati, è con ogni probabilità solo un’anticipazione di quanto potrebbe accadere nel prossimo futuro. Già nel 2012, ad esempio, un rapporto del Pentagono destinato al Congresso di Washington indicava più di cento basi adatte a ospitare droni militari sul territorio americano. In maniera inquietante, la ragione principale di questa possibile espansione era la necessità di addestrare piloti a distanza, visto il crescente utilizzo di droni all’estero nell’ambito del programma di assassini mirati del governo.

Il rapporto reso noto nei giorni scorsi ripropone poi la legittimità delle operazioni militari all’interno degli Stati Uniti, di fatto proibite dal Posse Comitatus Acts del 1878. La legge originale prevedeva in realtà alcune eccezioni e le amministrazioni Bush e Obama ne hanno poi ulteriormente indebolito il dettato. Come nel 2002, quando per la prima volta in assoluto era stato creato un Comando Settentrionale, responsabile delle operazioni militari in territorio USA, sia pure a “sostegno” delle autorità civili. Proprio a questo Comando fu attribuita nel 2006 la responsabilità di promuovere la cooperazione dei militari con le agenzie domestiche, all’interno della quale vi era appunto l’incoraggiamento all’utilizzo dei droni sul fronte domestico. Le norme che dovrebbero ispirare questa collaborazione sono descritte in un apposito programma, denominato “Defense Support of Civilian Authorities” (DSCA), il quale prevede l’intervento dei militari negli USA, tra l’altro, in caso di “emergenze” o “eventi speciali”.

Le norme che dovrebbero ispirare questa collaborazione sono descritte in un apposito programma, denominato “Defense Support of Civilian Authorities” (DSCA), il quale prevede l’intervento dei militari negli USA, tra l’altro, in caso di “emergenze” o “eventi speciali”.

Il collegamento a “emergenze” relative a episodi di “terrorismo” è evidente e, per quanto riguarda i droni, va ugualmente riferito ai precedenti dell’amministrazione Obama in questo ambito. Secondo il parere legale del Dipartimento di Giustizia, il presidente degli Stati Uniti ha infatti la facoltà di ordinare l’eliminazione fisica, in qualsiasi parte del pianeta e senza alcun procedimento giudiziario, di chiunque venga considerato come una minaccia.

Se al momento non vi sono prove di pareri legali o prese di posizione ufficiali di esponenti del governo circa la validità di questa politica sul territorio americano, nel 2013 l’allora ministro della Giustizia, Eric Holder, in una lettera indirizzata a un senatore Repubblicano non si era sentito di escludere la possibilità che il presidente, “in circostanze eccezionali”, avesse il potere di “autorizzare l’uso della forza militare in maniera letale” anche all’interno degli Stati Uniti.

Svariati giornali americani hanno provato ad assicurare che le regole stabilite dal Pentagono forniscono garanzie sufficienti a evitare abusi circa l’impiego dei droni sul suolo statunitense. Ad autorizzare eventuali missioni con scopi di sorveglianza o per altre ragioni deve essere ad esempio il segretario alla Difesa, mentre gli stessi velivoli senza pilota non possono essere dotati di armi, a meno che le operazioni non siano di prova o di addestramento.

Queste norme sono però prodotte internamente al Dipartimento della Difesa e non sono sanzionate da una legge del Congresso, essendo quindi esposte ad agevoli variazioni. Sul fronte legale, in ogni caso, la direzione intrapresa da Washington in questo ambito prefigura un’ulteriore erosione dei diritti democratici e della privacy dei cittadini.

Le conseguenze dell’integrazione tra militari e agenzie domestiche negli Stati Uniti, infine, si sono già potute osservare in varie occasioni negli ultimi anni, segnati da una deriva marcatamente repressiva. Le forze di polizia locali sono state infatti fornite di equipaggiamenti militari provenienti dal Pentagono e impiegati solitamente in teatri di guerra. Con questi mezzi a disposizione, le forze dell’ordine sono intervenute in varie occasioni per soffocare manifestazioni di protesta, come nei casi di Ferguson, nel Missouri, o di Baltimora, dopo gli omicidi di cittadini di colore disarmati commessi da agenti di polizia. In entrambi i casi, il governo aveva impiegato dei droni con funzioni di sorveglianza, così come contro i manifestanti era intervenuta la Guardia Nazionale, ovvero la forza fatta di riservisti sotto il comando del Dipartimento della Difesa.

Con questi mezzi a disposizione, le forze dell’ordine sono intervenute in varie occasioni per soffocare manifestazioni di protesta, come nei casi di Ferguson, nel Missouri, o di Baltimora, dopo gli omicidi di cittadini di colore disarmati commessi da agenti di polizia. In entrambi i casi, il governo aveva impiegato dei droni con funzioni di sorveglianza, così come contro i manifestanti era intervenuta la Guardia Nazionale, ovvero la forza fatta di riservisti sotto il comando del Dipartimento della Difesa.

Proprio questi eventi hanno chiarito come le misure di rafforzamento dell’apparato della sicurezza nazionale USA da oltre un decennio e la crescente militarizzazione delle agenzie operanti sul suolo domestico non sono rivolte tanto a contrastare la minaccia del terrorismo, quanto a soffocare agitazioni e possibili rivolte in un paese segnato sempre più da tensioni sociali pronte a esplodere in qualsiasi momento.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

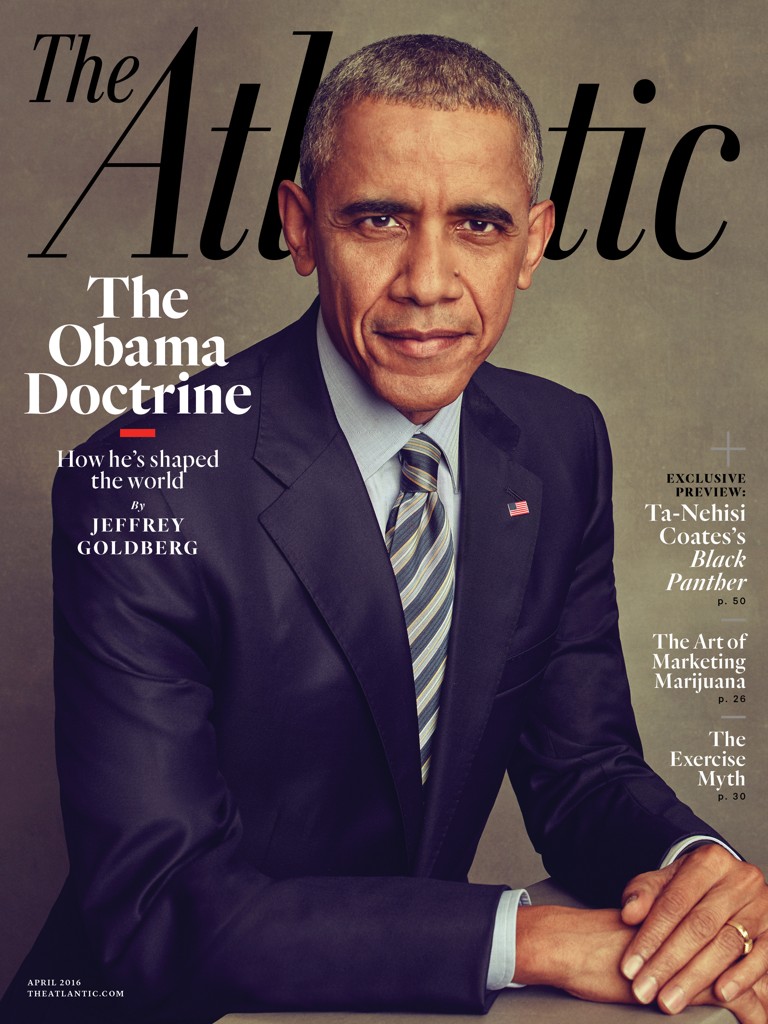

Il continuo deteriorarsi della situazione in Libia sta facendo emergere insolite recriminazioni e scambi di accuse tra i governi occidentali che hanno pianificato e partecipato alla distruzione del paese nord-africano dopo il rovesciamento pilotato del regime di Gheddafi nel 2011. Ad intervenire sulla questione è stato recentemente lo stesso presidente americano, Barack Obama, che in un’intervista rilasciata al mensile The Atlantic ha respinto ogni responsabilità per il disastro causato in Libia, attribuendone invece l’intera colpa ai suoi colleghi europei, rei di non avere rivolto sufficiente attenzione alla crisi sulle sponde del Mediterraneo.

L’intervista è stata ampiamente riportata soprattutto dalla stampa britannica visti i riferimenti al presunto atteggiamento del primo ministro, David Cameron, accusato da Obama di essersi lasciato distrarre da altre questioni dopo la campagna di bombardamenti NATO sulla Libia.

Se la posizione di presidente degli Stati Uniti comporta per colui che la ricopre una sostanziosa dose di doppiezza e ipocrisia, quella mostrata da Obama nell’intervista sulla Libia è apparsa comunque fuori dall’ordinario. La responsabilità per avere ridotto deliberatamente il paese più stabile, socialmente avanzato e ricco dell’interno continente africano in un inferno settario, dove regnano la violenza, il caos e l’anarchia, è da assegnare infatti principalmente proprio all’amministrazione Obama e ai suoi piani strategici difficilmente definibili se non criminali.

Ciò non toglie, ovviamente, che i governi di Londra e Parigi abbiano assistito e manovrato essi stessi senza scrupoli per mettere in atto un piano che prevedeva fin dall’inizio il cambio di regime a Tripoli, possibilmente eliminando fisicamente il sempre più scomodo leader libico, con cui peraltro avevano fatto affari nel recente passato.

Tuttavia, la pianificazione della “rivolta”, così come la manipolazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU, che nel marzo del 2011 diede il via libera alle operazioni militari, e queste ultime, patrocinate dalla NATO, hanno visto nel ruolo di protagonisti assoluti proprio gli Stati Uniti di Obama, rendendo la sua amministrazione responsabile di quanto accaduto in seguito.

Obama ha ammesso genericamente che, riguardo alla gestione USA della crisi libica, vi è “spazio per qualche critica”, ma essa va riferita esclusivamente al fatto che egli ha avuto fin troppa fiducia negli europei per la gestione del dopo-guerra. La direzione dell’attacco di Obama ai suoi alleati va letta anche come una sorta di invito ad adoperarsi in maniera concreta per far fronte al dilagare del caos nel paese nord-africano e, soprattutto, contribuisce ad alimentare il mito di un approccio troppo cauto delle potenze europee come causa della crisi in atto.

Nel ripercorrere le tappe obbligate del manuale del cambio di regime forzato tramite intervento militare “umanitario”, Obama ha poi assicurato che Washington aveva “messo in atto il piano nel migliore dei modi” in Libia, ottenendo il necessario mandato dell’ONU e mettendo assieme una coalizione internazionale disposta a seguire le indicazioni di Washington.

L’intervento militare NATO, al costo di 1 miliardo di dollari (definito “molto economico” da Obama se confrontato con altre avvenute belliche USA) per il presidente “ha evitato l’uccisione di civili su larga scala” e quella che sarebbe stata “quasi sicuramente una prolungata e sanguinosa guerra civile”. Nonostante la falsificazione che ne fa Obama, l’esecuzione del piano fu tutt’altro che perfetta, dal momento che l’intervento NATO fece decine di migliaia di morti per prevenire una strage di civili che nessuna prova concreta ha mai dimostrato fosse sul punto di essere messa in atto dal regime. Secondo il presidente americano, però, la situazione della Libia appare oggi disastrosa per ragioni che non hanno a che fare con questa impresa criminale, bensì con il mancato impegno dei propri alleati per stabilizzare la situazione.

Nonostante la falsificazione che ne fa Obama, l’esecuzione del piano fu tutt’altro che perfetta, dal momento che l’intervento NATO fece decine di migliaia di morti per prevenire una strage di civili che nessuna prova concreta ha mai dimostrato fosse sul punto di essere messa in atto dal regime. Secondo il presidente americano, però, la situazione della Libia appare oggi disastrosa per ragioni che non hanno a che fare con questa impresa criminale, bensì con il mancato impegno dei propri alleati per stabilizzare la situazione.

Da parte britannica, la risposta alle accuse di Obama è sembrata essere quella molto prudente di un sottoposto con il proprio padrone. Un portavoce del governo di Londra ha servilmente affermato che la Gran Bretagna “condivide il giudizio del presidente USA circa le sfide che pone la Libia” e confida nello sforzo con i partner internazionali per sostenere un processo che porti a un governo stabile in questo paese.

L’atteggiamento di Londra è rimasto fin troppo misurato nonostante Obama abbia ricordato un ulteriore motivo di critica al governo Cameron. L’inquilino della Casa Bianca ha addirittura rivelato come la “relazione speciale” tra i due paesi è stata a rischio dopo che il governo Conservatore si era mostrato poco disponibile ad aumentare tempestivamente le spese militari fino al 2% del PIL, come richiesto da Washington a tutti i membri NATO per far fronte alle necessità dell’imperialismo USA.

Durante il summit dei G-7 nel giugno 2015, Obama aveva chiesto a Cameron di mantenere gli impegni in questo senso, apostrofandolo con parole non troppo garbate. L’invito aveva comunque ottenuto gli effetti sperati, visto che il Cancelliere dello Scacchiere, George Osborne, responsabile di devastanti tagli alla spesa sociale in questi anni, un mese dopo avrebbe incluso l’aumento delle spese militari nella sua nuova proposta di bilancio.

Il rammarico per il sostanziale fallimento o le complicazioni in cui si risolvono le politiche basate sul rovesciamento di regimi sgraditi attraverso interventi militari diretti o la creazione a tavolino di movimenti di protesta o “rivoluzionari”, ha spinto Obama nella medesima intervista a The Atlantic ad assegnare allo stesso Cameron parte della responsabilità anche per la mancata aggressione contro la Siria nell’agosto del 2013.

In quell’occasione, gli Stati Uniti e i loro alleati in Europa e in Medio Oriente erano riusciti a fabbricare un casus belli per rimuovere Assad con la forza, ovvero orchestrando un attacco con armi chimiche in Siria, condotto con ogni probabilità dai “ribelli” armati, e attribuendone la responsabilità al regime di Damasco.

L’episodio doveva rappresentare lo scavalcamento da parte di Assad di una “linea rossa” fissata proprio da Obama e che avrebbe giustificato una nuova operazione militare contro un regime nemico. I piani di Washington andarono però in frantumi principalmente a causa della fortissima ostilità popolare, negli USA e non solo, per un’altra guerra di aggressione in Medio Oriente.

Obama sostiene che uno dei fattori decisivi nella clamorosa marcia indietro che dovettero fare gli Stati Uniti, quando i piani militari erano già pronti, fu l’incapacità di Cameron di assicurarsi una maggioranza in Parlamento a favore dell’intervento militare. In realtà anche negli Stati Uniti il Congresso non fu in grado di garantire all’amministrazione Obama un voto per dare il via libera alla guerra in Siria, avviata comunque in seguito con il pretesto di combattere lo Stato Islamico (ISIS).

In merito nuovamente alla Libia, non solo gli Stati Uniti furono assieme alla Francia e alla Gran Bretagna i primi responsabili della guerra di aggressione, fondamentalmente per ragioni legate al controllo delle risorse energetiche del paese e per neutralizzare gli sforzi di unificazione pan-africana di Gheddafi in chiave anti-imperialista, ma su di loro pesa principalmente anche la colpa per il disastro che ne è seguito.

Per cominciare, gli Stati Uniti, così come i loro alleati, non disponevano di un piano efficace per stabilizzare il paese - e di riflesso l’intero Nordafrica - pur sapendo, o dovendo sapere, quale era il groviglio tribale dal potenziale esplosivo che caratterizzava la realtà libica. In maniera ancora più grave, infine, gli Stati Uniti hanno utilizzato la Libia come un vero e proprio incubatore e fonte di approvvigionamento del fondamentalismo jihadista in Siria con l’identico scopo di rovesciare un regime la cui unica colpa è quella di intralciare le mire egemoniche americane.

In maniera ancora più grave, infine, gli Stati Uniti hanno utilizzato la Libia come un vero e proprio incubatore e fonte di approvvigionamento del fondamentalismo jihadista in Siria con l’identico scopo di rovesciare un regime la cui unica colpa è quella di intralciare le mire egemoniche americane.

Queste decisioni si sono talvolta trasformate in un boomerang, come aveva dimostrato l’assalto alla rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti a Bengasi l’11 settembre 2012, operato da un gruppo di guerriglieri che, con ogni probabilità, aveva lavorato per Washington contro Gheddafi; durante l'attacco venne ucciso l’ambasciatore Christopher Stevens e altri tre cittadini americani del servizio di sicurezza.

Il livello di sconsideratezza di simili politiche, peraltro ben radicate nelle pratiche più o meno clandestine di Washington per fare i conti con i propri rivali, hanno finito per aggravare ancora di più la situazione in Libia, dove oggi, oltre allo scontro tra due governi contrapposti, in cui confluiscono una miriade di clan e fazioni, sono presenti migliaia di militanti dell’ISIS.

Se, dunque, personaggi come Cameron o, forse ancor più, l’ex presidente francese Sarkozy, meriterebbero senza dubbio un posto sul banco degli imputati in un ipotetico processo per crimini di guerra in Libia, è altrettanto indiscutibile che il ruolo di primo piano spetterebbe di gran lunga proprio a quell’Obama che cerca oggi di scaricare le responsabilità del disastro sui propri alleati.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

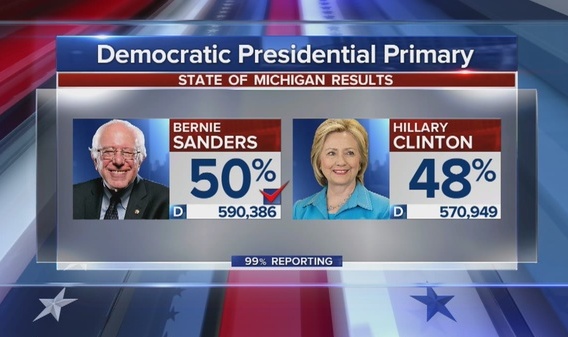

La vittoria di Bernie Sanders su Hillary Clinton nelle primarie Democratiche di martedì in Michigan ha rappresentato una delle maggiori sorprese nella storia recente delle competizioni elettorali per la nomina dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Il prevalere di un candidato che si autodefinisce “democratico-socialista” in un importante stato industriale, se anche non basterà al senatore del Vermont per conquistare la nomination, costituisce un segnale difficilmente sottovalutabile.

Ha a che vedere con il processo di radicalizzazione delle classi più disagiate della società americana, le quali per la prima volta da decenni hanno individuato un messaggio politico proveniente da Washington in sintonia - almeno esteriormente - coi loro bisogni e interessi reali.

Dei nove stati che Sanders si è finora aggiudicato in queste primarie, il Michigan è il primo a non essere di piccole dimensioni, scarsamente popolato o prevalentemente rurale. Nella culla del movimento operaio americano, Sanders è riuscito a convincere a recarsi alle urne quasi 600 mila elettori che lo hanno premiato nonostante la sua rivale avesse al proprio fianco tutti i media “mainstream”, l’intero apparato del Partito Democratico dello stato e, più o meno apertamente, le organizzazioni sindacali.

Le stesse previsioni della vigilia hanno dimostrato di essere, secondo alcuni, una manovra per favorire la vittoria di Hillary Clinton, visto che una sua affermazione in Michigan avrebbe di fatto chiuso definitivamente la strada alla nomination per Sanders. Il ribaltamento degli equilibri indicati dai sondaggi, che davano all’ex segretario di Stato di Obama un vantaggio tra i 5 e i 20 punti percentuali, hanno fatto sorgere a qualcuno il dubbio che i numeri siano stati manipolati appositamente, anche perché buona parte di coloro che hanno votato Sanders ha affermato nelle rilevazioni fuori dai seggi di avere fatto la propria scelta da tempo.

Soprattutto, però, i media ufficiali controllati dalle grandi corporation hanno fallito clamorosamente nel rilevare lo stato di fermento tra gli elettori, disposti molto più di quanto viene di solito descritto ad appoggiare candidati anti-sistema o apparentemente tali.

Ciò è stato tanto più significativo in uno stato come il Michigan, dove il voto per Sanders è stato espresso con una scelta chiaramente di sinistra che ha visto protagoniste le sezioni della società dal potenziale più rivoluzionario, ovvero i giovani e la “working-class”.

Significativamente, come hanno mostrato nei mesi scorsi varie indagini di opinione, gli elettori si sono avvicinati a Sanders proprio perché autoproclamatosi “socialista” e non malgrado ciò. Questa realtà, quasi mai sottolineata da una stampa ufficiale dominata dai grandi interessi economico-finanziari e da un’intellighenzia finto-progressista che teme e disprezza le classi “inferiori”, è tanto più rilevante se si considera lo stigma che accompagna da sempre qualsiasi idea o proposta vagamente socialista negli Stati Uniti.

In realtà, il sentimento di frustrazione se non aperta rivolta verso il sistema diffuso tra i lavoratori americani sta trovando in questa tornata elettorale anche un’espressione decisamente reazionaria, rilevabile nei successi del candidato Repubblicano alla nomination Donald Trump. L’emergere del miliardario di New York come favorito è dovuto infatti in larga misura al sostegno di una parte dei bianchi appartenenti alla “working-class” più colpita da una crisi economica che per loro non è ancora terminata e, allo stesso tempo, è la conseguenza dello spostamento a destra del Partito Democratico, vale a dire la formazione politica che dovrebbe teoricamente intercettare il consenso di questa fascia della popolazione.

In ogni caso, l’esplosione del fenomeno Sanders, con ogni probabilità molto superiore alle attese iniziali dello stesso senatore, segna l’irruzione delle questioni di classe, anche se in maniera ancora relativamente confusa, nel dibattito politico americano che conta dopo decenni dominati a sinistra dalla fissazione su altre ad essa subordinate, ovvero quelle di genere, di razza e ambientali. In Michigan, Sanders ha costruito la sua vittoria sul voto degli elettori con meno di 30 anni (81% a suo favore, 18% per Hillary), di quelli che guadagnano meno di 50 mila dollari l’anno, di quelli senza una laurea e, per poco, degli iscritti a un sindacato. Al contrario, la Clinton ha avuto un margine di vantaggio soltanto tra coloro che hanno redditi superiori ai 100 mila dollari e gli afro-americani.

In Michigan, Sanders ha costruito la sua vittoria sul voto degli elettori con meno di 30 anni (81% a suo favore, 18% per Hillary), di quelli che guadagnano meno di 50 mila dollari l’anno, di quelli senza una laurea e, per poco, degli iscritti a un sindacato. Al contrario, la Clinton ha avuto un margine di vantaggio soltanto tra coloro che hanno redditi superiori ai 100 mila dollari e gli afro-americani.

Questi ultimi sono stati finora decisivi nel proiettare Hillary al comando della corsa per la nomination, probabilmente per l’identificazione della ex first lady con il primo presidente di colore degli Stati Uniti e, a detta dei media, per una certa connessione tra i neri d’America e la famiglia Clinton che, peraltro, ha ben poco fondamento nella realtà dei fatti.

Più in generale, come dimostrano anche le lacerazioni nel Partito Repubblicano provocate dalla candidatura di Trump, gli sviluppi delle primarie del 2016 stanno mostrando lo stato di crisi del sistema bipartitico americano. La classe dirigente d’oltreoceano, come in molti altri paesi occidentali, fatica infatti sempre più a mantenere entro limiti accettabili le tensioni sociali e le forze centrifughe, vista l’impossibilità di implementare misure di devastazione sociale, con l’obiettivo di salvare il capitalismo stesso, all’interno dei confini delle democrazie liberali.

Proprio la necessità di convogliare frustrazioni e malumori dell’elettorato Democratico di riferimento verso un esito inoffensivo era stata sostanzialmente alla base della decisione di Bernie Sanders di partecipare alla corsa per la Casa Bianca. Ugualmente, i vertici del partito avevano accettato di buon grado la scelta del veterano senatore - nominalmente indipendente - di correre per i propri colori, così da offrire agli elettori un’opzione di “sinistra”, anche se da considerare come valvola di sfogo marginale, inoffensiva e al momento opportuno da indirizzare verso la candidatura di Hillary Clinton.

Candidati di questa natura e con un ruolo simile il Partito Democratico ne ha presentati d’altronde parecchi negli ultimi decenni, da Dennis Kucinich a Jesse Jackson, da Al Sharpton a Howard Dean. La radicalizzazione dell’elettorato americano in questo frangente storico ha però lanciato la candidatura di Sanders a livelli imprevedibili e il suo messaggio basato sulla giustizia sociale, sulla denuncia degli eccessi di Wall Street e sul diritto a un sistema sanitario universale pubblico ha trovato terreno fertile fino a diventare una seria minaccia per la favorita d’obbligo alla nomination.

Nonostante lo sconcerto prodotto dall’affermazione nel Michigan, le probabilità di cambiare la direzione della corsa per Bernie Sanders rimangono poche. Le forze con cui quest’ultimo e, soprattutto, i suoi elettori si trovano a fare i conti sono formidabili e ancora più agguerrite alla luce del rischio concreto che la candidatura di Hillary Clinton possa naufragare nuovamente.

Gli appuntamenti della prossima settimana in stati come Ohio, Illinois e Missouri, poi quelli di aprile in Wisconsin, New York e Pennsylvania, serviranno a chiarire i limiti e le possibilità di Sanders, nonché la sua reale volontà di portare fino in fondo il confronto con l’establishment Democratico.

La portata della “rivoluzione” auspicata dal senatore del Vermont è infatti di gran lunga più limitata di quella a cui, con ogni probabilità, aspira buona parte dei suoi sostenitori. Un suo eventuale successo nella sfida interna al Partito Democratico sarebbe perciò seguita da un quasi certo ridimensionamento delle aspettative suscitate dalla sua campagna elettorale. Sanders è d’altra parte un politico che, al di là dell’ostentato “socialismo”, si colloca ideologicamente non molto più a sinistra dell’ala “liberal” del Partito Democratico, con la quale si è puntualmente schierato negli anni di permanenza al Congresso. Un’ala “progressista” che, oltretutto, risulta poco più che moderata se messa a confronto con la sinistra Democratica degli anni Sessanta o del periodo del New Deal rooseveltiano.

Sanders è d’altra parte un politico che, al di là dell’ostentato “socialismo”, si colloca ideologicamente non molto più a sinistra dell’ala “liberal” del Partito Democratico, con la quale si è puntualmente schierato negli anni di permanenza al Congresso. Un’ala “progressista” che, oltretutto, risulta poco più che moderata se messa a confronto con la sinistra Democratica degli anni Sessanta o del periodo del New Deal rooseveltiano.

Particolarmente indicative della sua sostanziale inoffensività per il sistema sono le posizioni espresse, sia pure raramente, sulla politica estera, la quale è quasi sempre il riflesso di quella interna. Sanders ha mostrato un allineamento quasi totale alle scelte dell’amministrazione Obama, cioè una delle più reazionarie della storia USA, offrendo solo alcune caute critiche di natura tattica.

Inoltre, Sanders ha più volte affermato che, in caso di sconfitta nelle primarie, garantirà il proprio appoggio a Hillary Clinton, bloccando definitivamente qualsiasi movimento popolare diretto contro il sistema.

Per queste ragioni, i timori che pervadono i vertici del Partito Democratico e i suoi potenti sostenitori negli Stati Uniti non sono tanto per un eventuale candidato alla Casa Bianca o presidente Sanders, bensì per l’ulteriore entusiasmo e le aspettative che un suo successo potrebbe generare, assieme a una possibile mobilitazione dal basso di nuove forze indipendenti e, in chiave futura, realmente rivoluzionarie.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La tornata di martedì delle elezioni primarie per le presidenziali americane si è risolta con risultati parzialmente a sorpresa per i due principali partiti, almeno a giudicare dalle previsioni proposte alla vigilia dai media ufficiali. Nonostante i favori dei sondaggi, tra i Democratici Hillary Clinton ha incassato una sconfitta a sorpresa in uno degli stati chiave in vista di novembre. Per i Repubblicani, invece, i ripetuti assalti provenienti da più parti fuori e dentro al partito sono riusciti soltanto a scalfire lo status di favorito di Donald Trump.

La vittoria di misura in Michigan del senatore del Vermont, Bernie Sanders, ha salvato una candidatura che, senza un’affermazione in uno stato di peso prima degli importanti appuntamenti delle prossime settimane, non avrebbe probabilmente più avuto molto senso.

La sua affermazione non ha portato alcun guadagno in termini di delegati, anzi, grazie al largo successo in Mississippi, Hillary ha chiuso la giornata con un saldo positivo. Tuttavia, il primo posto di Sanders in Michigan contribuisce come minimo a mantenere aperta la corsa alla nomination nel Partito Democratico. Secondo lo stesso team di Sanders e alcuni commentatori “liberal”, addirittura, i risultati di martedì lascerebbero aperta la speranza, comunque remota, di invertire le sorti della sfida.

Hillary Clinton ha finora messo assieme la maggior parte dei successi nelle primarie e il suo vantaggio nel numero di delegati, i quali dovranno decidere ufficialmente il candidato alla Casa Bianca durante la convention della prossima estate, negli stati americani del sud. Qui, l’ex segretario di Stato ha potuto beneficiare del voto favorevole della grande maggioranza degli afro-americani, i quali compongono però una parte minoritaria dell’elettorato Democratico nei grandi stati settentrionali e del Midwest che voteranno a breve.

In Michigan, Sanders sembra essere riuscito a capitalizzare gli attacchi portati contro la rivale in una serie di comizi e in alcuni spot elettorali, così come nel dibattito di domenica scorsa trasmesso in diretta TV. I temi più caldi su cui Sanders è andato all’offensiva sono stati quelli economici e in particolare l’emorragia di posti di lavoro nel settore manifatturiero.

L’insistenza sulla deindustrializzazione e la crisi economica, assieme a tutte le conseguenze che ne sono derivate per i lavoratori americani, ha fatto presa su buona parte degli elettori di uno stato pesantemente colpito come il Michigan. Sanders ha potuto poi accusare efficacemente Hillary di avere sostenuto i trattati di libero scambio che nel passato hanno favorito la delocalizzazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro dagli Stati Uniti verso altri paesi dove il costo della manodopera è decisamente più basso.

La sconfitta di Hillary in Michigan ha comunque sbalordito i suoi sostenitori, inclusi quelli nei media, visto che i più recenti sondaggi, pubblicati un paio di giorni prima del voto, erano giunti ad assegnarle un vantaggio non lontano dai 20 punti percentuali. La Clinton, poi, aveva puntato molto su questo stato proprio per chiudere definitivamente il già complicato percorso verso la nomination di Sanders, mostrando, tra l’altro, sentimenti per lei molto rari di umanità e compassione riguardo il caso della città di Flint, dove altissimi livelli di piombo sono stati riscontrati nell’acqua potabile. Il vantaggio di Hillary nel numero dei delegati conquistati finora resta ad ogni modo consistente ed è anzi aumentato dopo martedì, ma i dati del voto in Michigan indicano persistenti debolezze che, se anche non la priveranno della nomination, potrebbero esserle fatali nel voto di novembre. Sanders continua ad esempio a fare meglio della sua rivale tra i lavoratori bianchi e gli indipendenti, cioè gli elettori che non sono affiliati ufficialmente a nessun partito.

Il vantaggio di Hillary nel numero dei delegati conquistati finora resta ad ogni modo consistente ed è anzi aumentato dopo martedì, ma i dati del voto in Michigan indicano persistenti debolezze che, se anche non la priveranno della nomination, potrebbero esserle fatali nel voto di novembre. Sanders continua ad esempio a fare meglio della sua rivale tra i lavoratori bianchi e gli indipendenti, cioè gli elettori che non sono affiliati ufficialmente a nessun partito.

Proprio queste due categorie dell’elettorato americano stanno proiettando Donald Trump verso la nomination Repubblicana e, in un’elezione presidenziale, risultano spesso decisive nello stabilire le sorti di alcuni stati tradizionalmente in bilico tra i due partiti. Non a caso, a tutt’oggi molti sondaggi su scala nazionale assegnano un certo vantaggio a Trump su Hillary in proiezione di una sfida tra i due attuali favoriti nel mese di novembre.

Alla luce di quanto accaduto in Michigan, le competizioni di martedì prossimo in stati dalla composizione dell’elettorato e dai problemi economici più o meno simili, come Ohio, Illinois e Missouri, saranno con ogni probabilità decisive per capire se Bernie Sanders potrà conservare qualche speranza di recuperare terreno e ambire seriamente alla nomination.

I problemi per Sanders non sarebbero comunque risolti nemmeno da eventuali successi in tutti e tre questi stati. La prossima settimana voteranno anche Florida e North Carolina, dove Hillary è nettamente favorita, e una sua vittoria qui le permetterebbe di compensare le sconfitte subite altrove, dove l’assegnazione dei delegati col metodo proporzionale le garantirebbe comunque una quota significativa di quelli in palio.

Nella giornata di martedì si sono tenute anche le primarie Repubblicane in Michigan e in Mississippi, ma gli elettori di questo partito hanno votato anche in Idaho e nei caucuses alle Hawaii. Trump ha portato a casa i primi due stati, che offrivano il maggior numero di delegati, e le Hawaii, mentre in Idaho a prevalere è stato il senatore ultra-conservatore del Texas, Ted Cruz.

Trump veniva dalle sconfitte di sabato scorso, sempre per mano di Cruz, in Kansas e in Maine e, soprattutto, erano emersi segnali che la campagna orchestrata per fermare la sua corsa dagli stessi leader e sostenitori del Partito Repubblicano stava iniziando a dare i primi frutti.

Come spesso è accaduto in questa stagione elettorale, inoltre, Trump anche nei giorni scorsi era stato protagonista di nuovi episodi controversi, questa volta riguardanti, tra l’altro, le sue inclinazioni fasciste, i flop collezionati nel mondo del business e addirittura i suoi attributi sessuali.

Le paure e gli avvertimenti contro una possibile nomination di Trump non hanno però avuto particolare efficacia alla prova delle urne, anche perché la campagna che mira a screditarlo è condotta da quello stesso establishment Repubblicano che gli elettori intendono punire votando proprio il miliardario newyorchese. Inoltre, la permanenza nella corsa di altri tre candidati che continuano a fare campagna elettorale attiva non fa che dividere il voto anti-Trump. L’unico in grado di battere ripetutamente il favorito Repubblicano sembra essere sempre più Ted Cruz, il quale però a sua volta non è particolarmente gradito ai vertici del partito e ha un modesto appeal negli stati dove la componente di estrema destra ed evangelica risulta meno numerosa.

Inoltre, la permanenza nella corsa di altri tre candidati che continuano a fare campagna elettorale attiva non fa che dividere il voto anti-Trump. L’unico in grado di battere ripetutamente il favorito Repubblicano sembra essere sempre più Ted Cruz, il quale però a sua volta non è particolarmente gradito ai vertici del partito e ha un modesto appeal negli stati dove la componente di estrema destra ed evangelica risulta meno numerosa.

Il cavallo su cui puntava l’apparato Repubblicano e i suoi finanziatori è d’altronde in caduta libera. Il senatore della Florida, Marco Rubio, ha infatti dovuto patire un’altra umiliazione dopo il voto di martedì, non essendo riuscito a raggiungere la soglia minima per ottenere qualche delegato distribuito proporzionalmente.

In Michigan e Mississippi, poi, Rubio ha chiuso al di sotto del 10%, suggellando una prestazione disastrosa che non promette nulla di buono in vista delle primarie di martedì prossimo nel suo stato, dove il senatore cubano-americano potrebbe tristemente vedere la fine definitiva della sua corsa alla Casa Bianca.

Secondo alcune indiscrezioni apparse sulla stampa USA mercoledì, Rubio e il suo staff potrebbero annunciare a breve il ritiro dalla competizione proprio per evitare una clamorosa batosta in Florida.

Martedì, Rubio è stato battuto ovunque da Trump e Cruz, mentre in Michigan e in Mississippi lo ha superato anche il governatore dell’Ohio, John Kasich, la cui campagna elettorale è stata finora poco più che marginale. Il sorpasso di Kasich è ancora più preoccupante per Rubio, poiché entrambi dovrebbero teoricamente fare riferimento alla stessa fetta di elettorato “moderato” del Partito Repubblicano.

Gli equilibri visti finora in casa Repubblicana e il persistere di un voto spalmato su quattro candidati rendono molto difficile il compito di coloro che vorrebbero impedire che la nomination vada a Donald Trump. Nonostante i giornali americani abbiano parlato in questi giorni di una sorta di coalizione tra i leader del partito e alcuni ricchi donatori per portare una raffica di attacchi al favorito, l’ipotesi più discussa resta quella della cosiddetta convention divisa.

Questa strategia consisterebbe nel fare in modo che Trump non possa raggiungere il numero di delegati necessari ad assicurarsi la nomination al termine delle primarie, così che alla convention dopo la prima votazione - evidentemente da risolversi in un nulla di fatto - tutti i delegati presenti sarebbero liberi di scegliere un altro candidato. Questa eventualità non si verifica però da decenni in uno dei principali partiti americani e rappresenta un forte rischio politico, visto che finirebbe col privare della nomination il candidato che ha ottenuto il maggior numero di consensi tra gli elettori.

Se i tentativi di fermare Trump proseguiranno e, forse, si intensificheranno nelle prossime settimane, vi è in molti la sensazione che tra il businessman e il partito o, per lo meno, una parte di esso, potrebbe scoppiare la pace se sarà lui ad avere in mano la nomination una volta esaurito il calendario delle primarie. Una guerra civile tra i Repubblicani alienerebbe ancor più gli elettori, col rischio di consegnare la presidenza al candidato Democratico. La prospettiva di un appianamento delle tensioni interne appare tanto più probabile quanto Trump sembra avere più di una possibilità di battere Hillary Clinton, se dovesse effettivamente sfidarsi con la ex first lady.

Una guerra civile tra i Repubblicani alienerebbe ancor più gli elettori, col rischio di consegnare la presidenza al candidato Democratico. La prospettiva di un appianamento delle tensioni interne appare tanto più probabile quanto Trump sembra avere più di una possibilità di battere Hillary Clinton, se dovesse effettivamente sfidarsi con la ex first lady.

I segnali di una futura pacificazione sono infatti già visibili, sia pure nel pieno di uno scontro che sta rivelando la gravissima crisi in cui si dibatte il Partito Repubblicano. Nelle scorse settimane alcuni esponenti Repubblicani di spicco hanno dato il proprio appoggio ufficiale a Trump, mentre quest’ultimo, proprio martedì dopo le primarie, ha lanciato segnali distensivi all’establishment, elogiando lo speaker della Camera dei Rappresentanti, Paul Ryan, e facendo appello all’unità del partito in previsione delle elezioni di novembre.