- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Gli scontri in Venezuela, voluti dal candidato della Casa Bianca e dell’oligarchia locale orfana dei profitti petroliferi, non hanno raggiunto, al momento, i risultati politici sperati. La campagna per il disconoscimento della vittoria di Maduro non ottiene significative adesioni internazionali. La grancassa propagandistica ci prova; apparentemente, ricontare le schede elettorali in presenza di risultati contestati sembrerebbe un atto di buonsenso.

Ignorando i report positivi degli osservatori internazionali presenti ed evitando di domandarsi cosa accadrebbe se in ogni paese, ad ogni elezione o referendum, il conteggio ufficiale e il controllo degli organi costituzionalmente preposti venissero di fatto disconosciuti, si tenta di far passare il concetto per il quale ricontare è norma di buonsenso, utile svelenire il clima e ad offrire certezze. Ma nel caso del Venezuela si tratta di ben altro. Lungi dal voler offrire una controprova di democrazia, la contestazione dei risultati elettorali è il primo atto del sovvertimento della stessa. Non é un caso che il candidato dell'oligarchia non abbia intentato nessun ricorso formale, preferendo invitare a "scaricare la rabbia" per le strade. Otto morti, sessanta feriti e 150 arresti. Una militante chavista é stata bruciata viva e si trova in coma, gli ambulatori popolari sono stati assaltati dai cosiddetti "democratici". Capriles risponderà presto di quanto successo.

Per inciso, tra gli specialisti di sistemi elettorali si ritiene che quello venezuelano sia tra i più sicuri a prova di frode. I tre livelli diversi d’identificazione rendono sostanzialmente impossibile votare più di una volta e l’alterazione reciproca tra il voto informatico e quello cartaceo risulta impossibile.

Ebbene, le urne venezuelane hanno confermato il sostegno popolare al progetto chavista. Quasi 300.000 voti di differenza possono sembrare pochi, certo; ma averli o non averli fa la differenza tra vincere e perdere. Così come con soli 45 mila lo stesso Capries vinse le elezioni a governatore nello stato di Miranda. Allora però, l'esiguo vantaggio gli apparve sufficiente e le macchine, oggi considerate inaffidabili, allora gli sembrarono perfette. Nella maggior parte dei paesi dove si vota con un sistema uninominale, spesso sono una manciata di voti a decidere vincitori e sconfitti. In Venezuela, invece, pare debbano essere una manciata di oligarchi a decidere quanto conti il voto popolare.

Quello che dev’esser chiaro, però, è che quanto avviene a Caracas non è il frutto di un risultato precario, né una reazione istintiva di fronte ad una vittoria attesa o a frodi che non vi sono state, bensì l’applicazione di un piano precedentemente predisposto e rigorosamente applicato.

A meno che la vittoria di Maduro non fosse stata schiacciante, infatti, il piano (noto e ampiamente denunciato) stabilito a Washington alla vigilia del voto, era molto chiaro. Prevedeva, in caso di sconfitta di misura di Capriles, il non riconoscimento della vittoria del chavismo e proteste e violenze di ogni tipo per far piombare il paese nel caos e aprire a scenari di sovversione autentica.

Del resto la dinamica del Colpo di Stato è l’unica strategia che a Washington conoscono e che, da sempre, applicano nel laboratorio latinoamericano. Le varianti sono il putch immediato o quella di non riconoscere la validità del voto con annessa l’organizzazione di violenze diffuse che portino il paese nel caos e nel sangue e che producano l’intervento dei militari amici degli USA. Ma quali che siano le modalità che di volta in volta, in linea con le circostanze, si scelgano, l’idea dominante è quella di sovvertire con la violenza il responso popolare e riportare i paesi “ostili” sotto il controllo di Washington. Negli ultimi anni li hanno organizzati in Venezuela, Honduras, Paraguay, Ecuador e Bolivia, ma solo in Honduras e Paraguay, dove la sinistra era più debole, hanno avuto successo.

Ma quali che siano le modalità che di volta in volta, in linea con le circostanze, si scelgano, l’idea dominante è quella di sovvertire con la violenza il responso popolare e riportare i paesi “ostili” sotto il controllo di Washington. Negli ultimi anni li hanno organizzati in Venezuela, Honduras, Paraguay, Ecuador e Bolivia, ma solo in Honduras e Paraguay, dove la sinistra era più debole, hanno avuto successo.

Gli Usa, autonominatisi abusivamente specialisti della democrazia, usano infatti sovvertirla quando essa produce risultati a loro non graditi. Hanno bisogno di quinte colonne all’interno, ma queste non mancano mai e, nel caso del Venezuela, la tendenza golpista e fascistoide dell’opposizione è insopprimibile.

In questa occasione, come già ampiamente denunciato dal governo nei giorni precedenti al voto, gli step del piano destabilizzatore erano tre: non riconoscere la validità del voto e sollecitare altri paesi a seguire le indicazioni di Stati Uniti e Spagna nel chiedere di ricontare le schede; scatenare incidenti allo scopo di inibire la comunità internazionale a riconoscere Maduro quale nuovo Presidente; fare leva su alcuni alti ufficiali dell’esercito affinché prendessero posizione a favore di Capriles e aprissero un varco nelle file delle forze armate. Il tempo è un elemento decisivo: o si ribalta il tutto nelle 48 ore successive, oppure la partita è persa.

Passaggi diversi e successivi che dovevano portare ad un unico obiettivo: negare la validità del responso elettorale e, con essa, sospendere la sovranità popolare del Venezuela, consegnandola ad una sorta di protettorato internazionale che dovrebbe decidere modalità e caratteristiche della sua prossima fase politica e istituzionale.

Non è un caso che si usi all’uopo un cialtrone come Insulza, il Segretario dell’Organizzazione degli Stati Americani: l’OSA continua ad essere la facciata pubblica della covert diplomacy statunitense e viene storicamente usata per dare una patina di legalità alle ingerenze della Casa Bianca.

Benchè il senatore Usa Bill Richardson, a capo della delegazione di osservatori dell’OSA, abbia definito “trasparente e corretto” il voto, Insulza anche in questa occasione si è prestato alle esigenze di Washington tenendo in mano il cappello, evitando persino di consultare i governi che compongono l’organismo che dirige per paura che gli ordinino di rispettare il suo mandato.

Tutta l'America Latina (così come l'Unione Europea) ha infatti riconosciuto immediatamente la vittoria di Maduro e la sua legittima elezione alla Presidenza, ma Insulza, esperto di veleggiamenti verso porti sicuri, invece di rappresentare i paesi membri dell’organismo che dirige preferisce prendere ordini da Washington. Sul piano interno il governo venezuelano ha trovato il sostegno popolare e quello delle Forze Armate e, pur cercando di non inasprire la situazione, ha già chiaramente indicato come la radicalizzazione delle proteste verrà affrontata con la radicalizzazione delle misure destinate a farvi fronte. Messaggio chiaro e forte, arrivato sia al quartier generale del proconsole dell’impero che ai suoi sponsor.

Sul piano interno il governo venezuelano ha trovato il sostegno popolare e quello delle Forze Armate e, pur cercando di non inasprire la situazione, ha già chiaramente indicato come la radicalizzazione delle proteste verrà affrontata con la radicalizzazione delle misure destinate a farvi fronte. Messaggio chiaro e forte, arrivato sia al quartier generale del proconsole dell’impero che ai suoi sponsor.

Superata la fase istituzionale dell’insediamento e rimessi al loro posto squadristi e golpisti, la direzione politica del paese dovrà però dedicarsi ad una riflessione profonda. La distanza tra quanto il chavismo si aspettava e quanto ha ottenuto è considerevole. Circa seicentomila voti mancano all’appello ed è innegabile quindi che il gruppo dirigente bolivariano abbia bisogno di resettarsi di fronte al nuovo corso.

C’è una destra che dispone di un blocco sociale storico nel paese e di un alleato poderoso all’estero e che aumenta i suoi consensi con il perdurare dei problemi atavici del Venezuela – delinquenza e corruzione diffuse in primo luogo – che si aggiungono al passo rallentato delle riforme a seguito di una situazione economica difficile, con soglie tra il 30 e il 40 per cento d’inflazione.

Tipica espressione di una burguesia compradora, priva di spessore politico e programmatico, capace solo di vendere gli interessi nazionali sperando in cambio di mantenersi il ruolo di raccoglitore le briciole che cadono dalla tavola dell'impero, quella venezuelana é una destra reazionaria e golpista, espressione di una cultura oligarchica che si alimenta con l’odio di classe e il revanscismo, che non può però essere contrastata solo ideologicamente.

Indagare sul perché si siano persi voti può essere l’inizio di un processo che metta al centro dell’agire politico il bisogno di rinnovare ed innovare, di adeguare e sperimentare le nuove forme della relazione tra popolo, governo e partito. Potrebbe forse servire una diversa organizzazione politica che porti a sintesi le esigenze di rinnovamento e ampliamento del processo bolivariano, saranno i venezuelani a decidere quale direzione intraprendere.

Ma nulla di quello che c’è da fare potrà essere fatto senza un gruppo dirigente coeso e in grado di capire il valore assoluto e strategico dell’unità interna, a maggior ragione di fronte alla sfida difficilissima di far sopravvivere il chavismo senza Chavez.

Ma nulla di quello che c’è da fare potrà essere fatto senza un gruppo dirigente coeso e in grado di capire il valore assoluto e strategico dell’unità interna, a maggior ragione di fronte alla sfida difficilissima di far sopravvivere il chavismo senza Chavez.

Riuscire a fare a meno di Chavez, in un paese che il Comandante ha forgiato, non è operazione semplice. Recuperarne il carisma è impossibile, imitarlo é inutile; continuarne l’opera e cercare persino di migliorarla appare però improcrastinabile.

Il Venezuela continuerà ad essere il punto decisivo dello scontro tra democrazia e restaurazione imperiale in America Latina. La crisi del socialismo venezuelano avrebbe ricadute pesanti su tutto il subcontinente ed è proprio per questo che gli Usa tentano il tutto per tutto a Caracas. Spetta dunque ai paesi amici sostenere in ogni modo gli sforzi per rinsaldare la rivoluzione bolivariana. Lo sanno perfettamente e sono già all’opera.

A Caracas si gioca il tempo decisivo per la secolare partita tra annessionismo statunitense e indipendenza latinoamericana. Chi vince o perde in Venezuela, crea le condizioni per poter vincere o perdere in tutto il continente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le due esplosioni che hanno sconvolto le fasi finali della maratona di Boston nella giornata di lunedì hanno finora lasciato le autorità di polizia americane senza indizi significativi da seguire. La stampa, tuttavia, oltre a creare come di consueto un clima di panico tra la popolazione, ha cercato in buona parte di attribuire la responsabilità dell’attentato ad una rete terroristica organizzata, nonostante lo stesso presidente Obama abbia evitato di fare ipotesi sulle piste che gli investigatori si ritroveranno a dover scegliere.

Come è ormai noto, due bombe esplose a distanza di pochi secondi l’una dall’altra hanno seminato il panico su Boylston Street, in prossimità della linea del traguardo di una delle competizioni sportive più antiche e note degli Stati Uniti. Il bilancio attuale è di tre morti, tra cui un bambino di 8 anni, e oltre 140 feriti. Una ventina di questi ultimi si trova in condizioni critiche, mentre numerose vittime hanno perso gli arti inferiori.

Poco dopo i fatti, il capo della polizia di Boston aveva inoltre parlato di una terza esplosione ad alcune miglia di distanza, presso la John F. Kennedy Library, anche se successivamente è emerso che l’allarme era in realtà dovuto ad un incendio non collegato alle due bombe. Nella confusione seguita alle esplosioni, alcuni giornali hanno parlato poi di altri ordigni ritrovati nelle vicinanze del traguardo della maratona, tra cui almeno due disinnescati dalle autorità. Questa versione è stata però smentita martedì dal governatore democratico del Massachusetts, Deval Patrick, secondo il quale gli unici esplosivi sarebbero i due ordigni scoppiati lunedì.

Come da protocollo, l’attentato a Boston ha immediatamente fatto scattare un innalzamento dei livelli di sicurezza in tutte le aree sensibili delle principali città statunitensi, a cominciare da New York e Washington. Lo spazio aereo sopra la metropoli del Massachusetts è stato chiuso per alcune ore prima di essere riaperto, così come è stata a lungo sospesa la rete dei trasporti pubblici.

Le dichiarazioni ufficiali delle autorità americane hanno lasciato trasparire contraddizioni e una certa confusione. Nella serata di lunedì, l’agente speciale dell’FBI incaricato delle indagini, Richard DesLauriers, ha infatti parlato di una “potenziale indagine terroristica”, mentre poco più tardi nel suo intervento pubblico Obama ha evitato la parola “terrorismo”, mettendo in guardia da conclusioni affrettate e limitandosi a promettere di portare i responsabili davanti alla giustizia. Alcuni minuti dopo, però, un anonimo funzionario della Casa Bianca ha affermato che “qualsiasi evento che comporta esplosioni multiple… è chiaramente un atto di terrorismo e verrà affrontato come tale”. Lo stesso Obama, ieri pomeriggio, ha onfermato che lo FBI sta investigando le esplosioni "come atto di terrorismo" Già lunedì, intanto, le autorità hanno trattenuto e interrogato un cittadino saudita, negli USA con un visto studentesco, che, secondo quanto riferito da agenti di polizia alla CBS, sarebbe stato visto da un testimone in atteggiamenti “sospetti” dopo le esplosioni. Il giovane non è tuttavia conosciuto alle autorità federali e, oltretutto, il suo paese di provenienza sarebbe una delle ragioni che hanno portato al suo fermo. La rete televisiva locale WBZ-TV ha poi rivelato l’avvenuta perquisizione da parte della polizia di un appartamento a Revere, una cittadina alla periferia nordorientale di Boston, senza fornire altri dettagli.

Già lunedì, intanto, le autorità hanno trattenuto e interrogato un cittadino saudita, negli USA con un visto studentesco, che, secondo quanto riferito da agenti di polizia alla CBS, sarebbe stato visto da un testimone in atteggiamenti “sospetti” dopo le esplosioni. Il giovane non è tuttavia conosciuto alle autorità federali e, oltretutto, il suo paese di provenienza sarebbe una delle ragioni che hanno portato al suo fermo. La rete televisiva locale WBZ-TV ha poi rivelato l’avvenuta perquisizione da parte della polizia di un appartamento a Revere, una cittadina alla periferia nordorientale di Boston, senza fornire altri dettagli.

A fronte del gigantesco apparato della sicurezza interna approntato dal governo americano dopo l’11 settembre 2001, nonché delle ulteriori misure adottate appositamente per la maratona, le due esplosioni avvenute in una zona così sensibile sollevano più di una perplessità.

L’area scelta dai responsabili dell’attentato, ad esempio, avrebbe dovuto essere sottoposta ad accurati controlli e ricerche da parte delle forze dell’ordine. Un reporter di CBS News ha inoltre fatto notare come per i responsabili avrebbe dovuto essere complicato piazzare due ordigni esplosivi in aree massicciamente presidiate senza destare sospetti.

Se il percorso della maratona si snoda per parecchi chilometri, rendendo difficile garantire integralmente la sicurezza di atleti e spettatori, è altrettanto vero che l’attentato è avvenuto in uno dei luoghi più delicati della manifestazione. Infine, un rapporto della polizia dello stato del Massachusetts, redatto nel 2003, per varie ragioni aveva individuato la maratona di Boston come un “possibile obiettivo primario del terrorismo”.

In ogni caso, pur senza rivendicazioni né indizi decisivi, le prime informazioni sembrano lasciar preferire la pista del terrorismo domestico collegato ai movimenti di estrema destra. Innanzitutto, il ricorso a ordigni relativamente rudimentali sembra escludere l’ipotesi di un attentato messo in atto da gruppi integralisti legati al terrorismo internazionale come Al-Qaeda.

Alcuni analisti hanno poi ricordato come la settimana appena iniziata abbia un significato simbolico del tutto particolare per i gruppi radicali anti-governativi, dal momento che, oltre a prevedere la festa del Patriot Day in Massachusetts, essa segna la scadenza per il pagamento delle tasse e l’anniversario dell’attentato di Timothy McVeigh del 1995 contro un edificio federale di Oklahoma City che fece 168 vittime. Secondo altri, invece, il radicalizzarsi delle formazioni di estrema destra negli ultimi tempi sarebbe dovuto non solo all’ingresso alla Casa Bianca di un presidente di colore ma anche al dibattito politico in corso a Washington attorno all’adozione di misure relativamente più severe sul controllo delle armi da fuoco.

Secondo altri, invece, il radicalizzarsi delle formazioni di estrema destra negli ultimi tempi sarebbe dovuto non solo all’ingresso alla Casa Bianca di un presidente di colore ma anche al dibattito politico in corso a Washington attorno all’adozione di misure relativamente più severe sul controllo delle armi da fuoco.

L’organizzazione no-profit Southern Poverty Law Center ha rivelato che nel 2012 la diffusione negli USA di questi gruppi estremisti con tendenze violente ha raggiunto livelli mai visti in precedenza, facendo registrare un aumento di oltre l’800% negli ultimi quattro anni.

Le azioni di gruppi simili sono state evidenziate recentemente anche da un rapporto del Combating Terrorism Center citato martedì dal Washington Post, secondo il quale “c’è stato un drammatico aumento nel numero degli attacchi e di piani violenti riconducibili a individui o gruppi che si auto-identificano con l’estrema destra del panorama politico americano”. Anche se questa minaccia appare spesso ben più grave e diffusa rispetto al terrorismo di matrice islamica, prosegue lo studio, il governo ha dedicato ad essa molte meno risorse e meno impegno nel documentarne le attività.

A fronte della completa incertezza circa le responsabilità dell’attentato, molti media americani si sono comunque distinti da subito nell’avanzare ipotesi arbitrarie e quanto meno azzardate. In particolare, giornali e televisioni hanno in gran parte proposto paralleli tra i fatti di Boston e la situazione seguita all’11 settembre, con l’ex parlamentare democratica della California, Jane Harman, che ha addirittura ipotizzato nel corso di un intervento alla CNN il possibile coinvolgimento di Al-Qaeda.

Questo consueto atteggiamento dei principali media negli Stati Uniti, d’altra parte, contribuisce da oltre un decennio in maniera determinante ad alimentare il clima di terrore nel paese, così da giustificare le misure drastiche adottate dal governo, teoricamente per garantire la sicurezza della popolazione. In assenza di prove certe in queste prime ore seguite all’attentato di Boston, perciò, la frequente manipolazione dei fatti da parte dei media d’oltreoceano deve essere trattata con la massima cautela.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

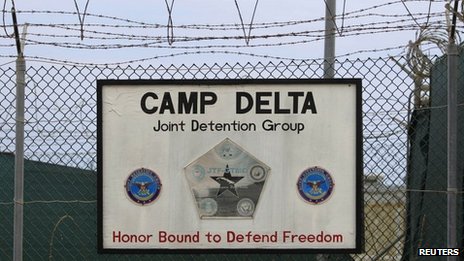

Nonostante la quasi totale censura imposta dalle autorità militari americane, le poche notizie provenienti in queste settimane dal lager di Guantánamo continuano ad indicare l’esistenza di una situazione esplosiva, dovuta fondamentalmente all’illegalità della struttura detentiva sull’isola di Cuba e ai metodi repressivi regolarmente adottati dal personale di guardia.

Il centro di detenzione extra-territoriale statunitense, inaugurato dall’amministrazione Bush poco dopo il lancio della “guerra al terrore” su scala planetaria, era tornato qualche settimana fa a riempire le pagine dei giornali in seguito all’attuazione di uno sciopero della fame da parte di un numero imprecisato di prigionieri. Questo ennesimo atto di protesta, secondo i vertici militari, coinvolgerebbe attualmente una quarantina di detenuti, mentre per gli avvocati difensori sarebbe ormai messo in atto dalla gran parte dei 166 “ospiti” di Guantánamo.

Il motivo scatenante la protesta sarebbe l’applicazione di regole detentive estremamente rigorose e, in particolare, la profanazione da parte delle guardie delle copie del Corano che i prigionieri hanno a disposizione nelle loro celle. Più in generale, l’ennesimo sciopero della fame a Guantánamo è dovuto però alla situazione legale in cui si trovano i detenuti, quasi tutti rinchiusi in condizioni estreme da un decennio senza essere mai stati accusati formalmente di alcun crimine e senza avere affrontato un qualsiasi procedimento penale.

Addirittura, oltre 80 di essi sono già stati da tempo scagionati dallo stesso governo americano ma non sono ancora stati autorizzati a lasciare il carcere, sia a causa dei disaccordi politici a Washington sia perché i loro paesi d’origine vengono giudicati troppo instabili o in una situazione politica precaria.

Ad aggravare la situazione nell’angolo di territorio cubano amministrato dagli Stati Uniti è stato un grave episodio di violenza accaduto, secondo le ricostruzioni dei media, nella prima mattinata di sabato scorso. Le guardie del lager, cioè, hanno fatto irruzione in uno spazio comune condiviso dai detenuti, alcuni dei quali si sono difesi utilizzando bastoni e armi improvvisate, prima di essere forzatamente trasferiti in celle singole.

Alcuni ufficiali hanno inoltre ammesso che le guardie hanno sparato proiettili di gomma sui detenuti, anche se ufficialmente non ci sarebbe nessun ferito in modo grave. Secondo il comunicato emesso dai militari americani, l’intervento si sarebbe reso necessario dopo che i detenuti avevano oscurato le telecamere di sorveglianza delle aree comuni, così come i vetri divisori e le finestre, impedendo al personale di guardia di monitorare le loro attività. Le proteste e gli scontri registrati nel fine settimana sono in realtà il risultato di abusi e frustrazioni di lunga data, come ha in sostanza confermato domenica ai giornali americani un anonimo funzionario del governo USA, il quale ha rivelato che i detenuti hanno iniziato ad oscurare telecamere e finestre da parecchi mesi, verosimilmente in segno di protesta contro i metodi utilizzati dalle guardie nei loro confronti.

Le proteste e gli scontri registrati nel fine settimana sono in realtà il risultato di abusi e frustrazioni di lunga data, come ha in sostanza confermato domenica ai giornali americani un anonimo funzionario del governo USA, il quale ha rivelato che i detenuti hanno iniziato ad oscurare telecamere e finestre da parecchi mesi, verosimilmente in segno di protesta contro i metodi utilizzati dalle guardie nei loro confronti.

Inoltre, la stessa fonte citata da alcuni media d’oltreoceano ha lasciato intendere che l’episodio avvenuto sabato è stato più grave rispetto alla ricostruzione ufficiale, dal momento che il raid ordinato dal comando del carcere sarebbe iniziato svariate ore prima e alle guardie sarebbe servito molto più tempo per riprendere il pieno controllo della struttura.

La più recente protesta è andata in scena il giorno dopo la fine di una visita a Guantánamo di una delegazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa per valutare la situazione nel carcere dopo l’inizio dello sciopero della fame nel mese di febbraio. Come di consueto, la Croce Rossa, unico ente non governativo autorizzato da Washington a visitare la prigione, ha evitato di rilasciare commenti di condanna nei confronti delle autorità americane ma ha anch’essa sottolineato la drammaticità delle condizioni dei detenuti, le cui manifestazioni di protesta sono “il risultato degli effetti dell’incertezza legale sulla loro salute mentale ed emotiva”.

Qualsiasi forma di resistenza messa in atto dai detenuti, in ogni caso, costituisce un motivo di grave imbarazzo per il governo americano che, inevitabilmente, adotta qualsiasi mezzo per soffocare ogni accenno di rivolta e per tenere lontani giornalisti e osservatori scomodi.

Attraverso il silenzio che avvolge la sorte di questi detenuti, quasi del tutto ignorati o dimenticati dall’opinione pubblica e dalla comunità internazionale, è giunto però proprio in questi giorni un atto d’accusa devastante contro il governo americano, in seguito alla pubblicazione sul New York Times della drammatica testimonianza di un prigioniero di Guantánamo che sta partecipando allo sciopero della fame in corso. Il detenuto in questione è il cittadino yemenita 35enne Samir Naji al Hasan Moqbel, rinchiuso “da 11 anni e tre mesi” nonostante non sia “mai stato accusato di nessun crimine” né “sottoposto a processo”. Moqbel aveva lasciato lo Yemen nel 2000 dopo che un amico gli aveva assicurato che in Afghanistan avrebbe potuto guadagnare qualcosa in più dei 50 dollari al mese che gli garantiva il suo lavoro in fabbrica, così da poter mantenere dignitosamente la sua famiglia.

Il detenuto in questione è il cittadino yemenita 35enne Samir Naji al Hasan Moqbel, rinchiuso “da 11 anni e tre mesi” nonostante non sia “mai stato accusato di nessun crimine” né “sottoposto a processo”. Moqbel aveva lasciato lo Yemen nel 2000 dopo che un amico gli aveva assicurato che in Afghanistan avrebbe potuto guadagnare qualcosa in più dei 50 dollari al mese che gli garantiva il suo lavoro in fabbrica, così da poter mantenere dignitosamente la sua famiglia.

Pur non avendo mai viaggiato e non sapendo nulla del nuovo paese, Moqbel decise di partire per l’Afghanistan, dove ben presto si sarebbe trovato di fronte una situazione ben diversa da quella che si era augurato. Senza soldi né lavoro fu costretto a rimanere fino a che, in seguito all’invasione americana nel 2001, fuggì in Pakistan, “come chiunque altro”.

Qui sarebbe andato incontro alla sorte di molti sospettati di terrorismo sottoposti a “rendition”. Le autorità pakistane, infatti, lo arrestarono mentre stava cercando di raggiungere l’ambasciata dello Yemen. Affidato agli americani, Moqbel venne prima rispedito in Afghanistan - a Kandahar - e poi “messo sul primo aereo per Gitmo [Guantánamo]”.

L’accusa nei suoi confronti era quella di essere stato una guardia del corpo di Osama bin Laden, cosa che gli stessi americani “non sembrano credere ormai più”. Disperato come gli altri detenuti senza via d’uscita, il 10 febbraio scorso Moqbel ha così iniziato lo sciopero della fame, giungendo a perdere quasi 14 chili. Secondo il suo racconto, alcuni compagni a Guantánamo sarebbero in condizioni anche più gravi, come un detenuto che pesa ormai soltanto 35 chili.

Rifiutando il cibo, Moqbel è stato ricoverato nell’ospedale della prigione e lo scorso 15 marzo una squadra speciale formata da otto uomini della polizia militare ha fatto improvvisamente irruzione nella sua stanza. Dopo che gli sono stati legati mani e piedi al letto, è stato sottoposto ad alimentazione forzata, universalmente considerata come una forma di tortura.

Moqbel afferma che non dimenticherà mai la prima volta che gli è stato “inserito il tubo per l’alimentazione forzata attraverso il naso. Non riesco a descrivere quanto è stato doloroso. Mentre lo inserivano desideravo vomitare ma non potevo. Sentivo un dolore atroce a livello del petto, alla gola e allo stomaco. Non ho mai provato nulla di simile e non augurerei a nessuno una punizione così crudele”. Come altri detenuti in sciopero, Moqbel continua ad essere sottoposto ad alimentazione forzata due volte al giorno, senza sapere in quale momento del giorno o della notte la squadra speciale arriverà nella sua cella per immobilizzarlo e costringerlo ad assumere cibo in questo modo.

Come altri detenuti in sciopero, Moqbel continua ad essere sottoposto ad alimentazione forzata due volte al giorno, senza sapere in quale momento del giorno o della notte la squadra speciale arriverà nella sua cella per immobilizzarlo e costringerlo ad assumere cibo in questo modo.

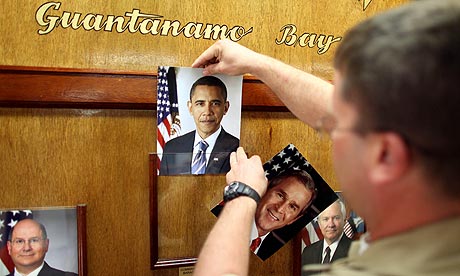

L’unica ragione per cui continua ad essere rinchiuso a Guantánamo, conclude Moqbel, è che “il presidente Obama si rifiuta di consentire il nostro rimpatrio in Yemen”. Nella sua situazione ci sono infatti decine di detenuti che “non vedono nessuna fine alla loro prigionia”, così che “il rifiuto del cibo e il rischio quotidiano di morire sono l’unica scelta che abbiamo”.

La sola speranza rimasta, perciò, è che “la nostra sofferenza serva ad aprire gli occhi del mondo ancora una volta su Guantánamo prima che sia tropo tardi”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La prima bozza di bilancio federale del secondo mandato presidenziale di Barack Obama è stata presentata ufficialmente al Congresso americano nella giornata di mercoledì e si contraddistingue per una serie di tagli senza precedenti a popolari programmi sociali finora risparmiati dalla scure della classe politica d’oltreoceano. Il budget della Casa Bianca per i prossimi dieci anni ammonta a oltre 3.700 miliardi di dollari e ripropone molte delle offerte fatte, e poi respinte, alla leadership repubblicana della Camera dei Rappresentanti sul finire del 2012 nell’ambito delle trattative sul cosiddetto “fiscal cliff”.

Tra le misure di riduzione di spesa proposte, spiccano i tagli previsti a Medicare - il programma di assistenza sanitaria riservato agli americani più anziani - e Social Security, l’insieme di benefit per i pensionati. Il primo programma, creato negli anni Sessanta durante la presidenza Johnson, verrebbe privato di 400 miliardi di dollari nel prossimo decennio, in seguito a risparmi di spesa che andrebbero a toccare i rimborsi destinati a compagnie farmaceutiche, ospedali e altri fornitori di prestazioni sanitarie, ma anche all’aumento dei premi assicurativi pagati dai beneficiari.

Di importanza simbolica ancora maggiore, anche se quantitativamente inferiori, sono poi i tagli a Social Security, un programma istituito nel 1935 dal presidente Roosevelt e considerato intoccabile anche dalla maggior parte dei parlamentari democratici. Qui i risparmi dovrebbero essere di circa 130 miliardi in dieci anni, soprattutto grazie al passaggio dall’attuale sistema di adeguamento dei benefit al costo della vita ad un altro meno generoso che permetterà al governo di ridurre i rimborsi dello 0,3% all’anno.

Il piano di bilancio di Obama è stato presentato in ritardo rispetto ai tempi consueti e dopo che i due rami del Congresso avevano presentato i propri. Nessuno di questi ultimi, al contrario di quello del presidente, include tagli a Social Security, nemmeno quello redatto dalla destra repubblicana alla Camera e che prevede il pareggio di bilancio entro dieci anni senza aumenti della pressione fiscale ma con tagli selvaggi alla spesa pubblica.

Secondo i media americani, la proposta della Casa Bianca, che va ben al di là di quanto i democratici al Congresso sembrano disposti a digerire, avrebbe come obiettivo principale quello di rompere definitivamente lo stallo che da un paio di anni impedisce un accordo bipartisan sulla questione del debito USA e costringe i due partiti a procedere con continui provvedimenti tampone. Con la nuova scadenza dell’innalzamento del tetto del debito pubblico che si ripresenterà la prossima estate, lo stesso Obama ha voluto lanciare un messaggio di conciliazione ai propri rivali politici, affermando durante la conferenza stampa alla Casa Bianca di mercoledì di essere disponibile ad accettare i tagli ai programmi pubblici “come parte di un compromesso”. Per questo, ha aggiunto il presidente democratico, “spero che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane i repubblicani si facciano avanti e dimostrino di fare sul serio circa il problema del debito”.

Con la nuova scadenza dell’innalzamento del tetto del debito pubblico che si ripresenterà la prossima estate, lo stesso Obama ha voluto lanciare un messaggio di conciliazione ai propri rivali politici, affermando durante la conferenza stampa alla Casa Bianca di mercoledì di essere disponibile ad accettare i tagli ai programmi pubblici “come parte di un compromesso”. Per questo, ha aggiunto il presidente democratico, “spero che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane i repubblicani si facciano avanti e dimostrino di fare sul serio circa il problema del debito”.

Nonostante la disponibilità così mostrata, i vertici del Partito Repubblicano hanno accolto molto freddamente le richieste di Obama, con il leader di minoranza al Senato, Mitch McConnell, e il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Paul Ryan, che hanno ribadito la loro volontà di tagliare ancora di più la spesa pubblica.

I repubblicani, inoltre, si sono detti ancora una volta contrari agli aumenti delle entrate fiscali volute dal presidente e che dovrebbero ammontare a 700 miliardi di dollari, principalmente attraverso la riduzione delle detrazioni per i redditi più elevati. Il budget di Obama rappresenta però solo un punto di partenza nella trattativa con i repubblicani, in seguito alla quale, se verrà trovato un accordo, saranno decisi tagli ancora più pesanti ai programmi sociali.

Se i leader repubblicani hanno ufficialmente respinto gli inviti al dialogo del presidente, quest’ultimo ha iniziato un’offensiva volta a convincere almeno qualche senatore dell’opposizione ad approvare la propria bozza, così da mettere pressione sui repubblicani della Camera per negoziare un accordo di ampio respiro.

L’atteggiamento di Obama ha però subito creato più di un malumore non solo tra i “congressmen” democratici ma anche tra i suoi sostenitori e i media “liberal”. Il New York Times, ad esempio, ha aperto giovedì un pezzo di analisi della notizia del bilancio della Casa Bianca interrogandosi sul significato della definizione di “democratico progressista” se attribuita ad un presidente che potrebbe essere ricordato come colui che ha smantellato due pilastri (Medicare e Social Security) della politica del suo partito.

Il Times ha poi riportato le reazioni di altri esponenti della società civile generalmente schierati a fianco dei democratici, i quali, evidentemente incuranti delle politiche reazionarie messe in atto e della drammatica erosione dei diritti democratici avvenuta negli Stati Uniti negli ultimi quattro anni, inizierebbero solo ora a chiedersi “se il presidente sia realmente un progressista”. Simili critiche rivelano come la galassia “liberal” americana, che continua ad alimentare l’illusione di poter determinare una svolta progressista nel paese esercitando pressioni sull’amministrazione Obama, tema che gli attacchi a programmi popolari come Medicare e Social Security possano determinare un’ulteriore allontanamento della classe media e della “working-class” dal Partito Democratico, producendo una débacle elettorale al prossimo appuntamento nazionale con le urne nel 2014.

Simili critiche rivelano come la galassia “liberal” americana, che continua ad alimentare l’illusione di poter determinare una svolta progressista nel paese esercitando pressioni sull’amministrazione Obama, tema che gli attacchi a programmi popolari come Medicare e Social Security possano determinare un’ulteriore allontanamento della classe media e della “working-class” dal Partito Democratico, producendo una débacle elettorale al prossimo appuntamento nazionale con le urne nel 2014.

La difesa di questi programmi da parte dei democratici, infatti, è stata finora uno dei motivi che ha consentito al partito di Obama di mantenere una relativamente solida base elettorale tra le classi più disagiate, spaventate dai propositi repubblicani di tagliare pesantemente questi capitoli di spesa. Con l’aggravarsi della crisi economica e in presenza di un debito colossale, tuttavia, l’aristocrazia economica e finanziaria americana, di cui il Partito Democratico è espressione, ritiene che sia giunto ora il momento di procedere con lo smantellamento di quello che resta dello stato sociale negli Stati Uniti.

Sulla posizione di Obama, d’altra parte, si sono già allineati alcuni parlamentari del suo partito e l’attitudine di questi ultimi è risultata evidente dalle parole del senatore della Virginia Mark Warner, uno dei pochi democratici che ha già dato il proprio sostegno incondizionato alla proposta di bilancio della Casa Bianca.

A fronte di un’accumulazione di profitti senza precedenti da parte delle grandi compagnie e banche americane, dei ripetuti record fatti segnare dalla Borsa di Wall Street e di un programma di espansione monetaria lanciato della Fed che prevede in pratica lo stampaggio di denaro per 85 miliardi di dollari al mese, Warner ha avuto il coraggio di affermare che “i numeri dei programmi pubblici [Medicare e Social Security] non sono sostenibili”, per poi chiedersi senza imbarazzo “cosa sarà possibile spremere se non si trova un modo per riformarli ?”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La crisi in corso da settimane nella penisola di Corea continua a far registrare una pericolosa escalation delle tensioni, confermata nella giornata di mercoledì dall’innalzamento del livello di allerta deciso dalle forze armate di Seoul e Washington. L’ultima iniziativa dei due paesi alleati è stata presa in seguito alla notizia che la Corea del Nord starebbe preparando un nuovo imminente test missilistico.

Questa ipotesi era stata avanzata dalle autorità sudcoreane settimana scorsa ed è stata confermata sempre mercoledì dal ministro degli Esteri di Seoul, Yan Byung-se, secondo il quale il lancio di un missile balistico, trasportato sulla costa orientale della Corea del Nord e montato su un dispositivo di lancio mobile, potrebbe avvenire “in qualsiasi momento”.

Le potenzialità del missile Musudan in questione, nonostante l’eventuale lancio dovrebbe ridursi soltanto ad un test, possono variare a seconda di diversi fattori, anche se le fonti citate dai media occidentali e sudcoreani indicano una gittata di circa 3.500 km, cioè abbastanza per colpire il Giappone e il territorio americano di Guam, nell’Oceano Pacifico.

A seguito delle sanzioni approvate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Corea del Nord non è autorizzata ad eseguire esperimenti balistici, così che, ha aggiunto il capo della diplomazia di Seoul, se il regime dovesse procedere in questo senso dovrebbe essere immediatamente convocata una riunione al Palazzo di Vetro.

L’innalzamento del livello di guardia appena al di sopra del normale status di difesa, deciso dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti, comporta invece l’aumento della sorveglianza e dell’attività di intelligence da parte dei due alleati. Secondo quanto riportato mercoledì dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, Seoul ha inoltre istituito una task force d’emergenza per monitorare gli sviluppi della situazione al Nord.

Le autorità di Seoul e svariati analisti ritengono probabile un lancio missilistico il prossimo 15 di aprile, data che segna il 101esimo anniversario della nascita del fondatore della Corea del Nord, Kim Il-sung, nonno dell’attuale giovane leader, Kim Jong-un. Nessun paese ha finora testato un missile Musudan, costruito su tecnologia sovietica, e per questo motivo in molti ritengono che potrebbe esserci più di un lancio se il primo dovesse risolversi in un fallimento. Se pure un eventuale test missilistico da parte della Corea del Nord non sarebbe cosa nuova, gli Stati Uniti e la Corea del Sud stanno adottando contromisure decisamente insolite e aggressive per questo genere di minaccia. Anche il governo giapponese, inoltre, questa settimana ha attivato il proprio sistema di difesa, schierando batterie anti-missile PAC-3 attorno alla capitale, Tokyo, e sull’isola di Okinawa, dove si trova una vasta base militare USA, nonché inviando al largo delle proprie coste due navi da guerra Aegis, anch’esse equipaggiate per abbattere eventuali missili diretti verso la terraferma.

Se pure un eventuale test missilistico da parte della Corea del Nord non sarebbe cosa nuova, gli Stati Uniti e la Corea del Sud stanno adottando contromisure decisamente insolite e aggressive per questo genere di minaccia. Anche il governo giapponese, inoltre, questa settimana ha attivato il proprio sistema di difesa, schierando batterie anti-missile PAC-3 attorno alla capitale, Tokyo, e sull’isola di Okinawa, dove si trova una vasta base militare USA, nonché inviando al largo delle proprie coste due navi da guerra Aegis, anch’esse equipaggiate per abbattere eventuali missili diretti verso la terraferma.

Prima dei test missilistici condotti nel recente passato, in ogni caso, la Corea del Nord aveva sempre notificato ai paesi vicini la traiettoria e il punto di impatto dei propri missili, cosa che potrebbe fare anche in questa occasione. Secondo il quotidiano giapponese Sankei, anzi, Pyongyang avrebbe già avvertito alcune ambasciate straniere della propria intenzione di lanciare un missile balistico sopra il Giappone e destinato ad atterrare nell’Oceano Pacifico.

Inoltre, al di là del possibile test missilistico e della consueta minacciosa retorica del regime di Kim, per stessa ammissione di membri dei governi americano e sudcoreano, non è emerso finora alcun segnale che il paese si stia preparando ad un’offensiva militare.

Nella giornata di martedì, infatti, gli avvertimenti provenienti da Pyongyang a evacuare le sedi diplomatiche in Corea del Sud in vista di una guerra nucleare, sono stati bollati dal portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, come “retorica che serve solo ad aumentare le tensioni e a isolare ulteriormente la Corea del Nord dalla comunità internazionale”.

Le accuse verso la Corea del Nord sono poi continuate mercoledì, con il governo di Seoul che ha puntato il dito contro Pyongyang anche per il massiccio cyber-attacco che lo scorso marzo aveva paralizzato le reti informatiche di alcune banche e stazioni televisive sudcoreane.

Accuse e provocazioni varie da parte di Stati Uniti e Corea del Sud vengono messe in atto allo scopo di isolare e aumentare le pressioni sul regime stalinista del Nord e sui suoi pochi alleati, in particolare la Cina. Il ministro degli Esteri di Seoul, nel corso di un’audizione in Parlamento, ha così invitato Russia e Cina ad attivarsi per convincere Pyongyang ad astenersi da nuove provocazioni, mentre in precedenza aveva avuto un colloquio telefonico con il suo omologo del Brunei, il paese che detiene attualmente la presidenza provvisoria dell’Associazione dei Paesi del Sud-est Asiatico (ASEAN), per chiedere a questo organismo di svolgere “un ruolo attivo” nella risoluzione della crisi nella penisola di Corea.

La stessa amministrazione Obama e alcuni senatori americani nei giorni scorsi avevano infine discusso direttamente con le autorità cinesi e nei media la necessità da parte di Pechino di muoversi per esercitare la propria influenza sull’alleato nordcoreano. L’obiettivo della strategia statunitense in Corea si inserisce d’altra parte in un disegno ben più ampio e che ha a che fare principalmente con la necessità di contenere la Cina nel quadro del rinnovato impegno di Washington in Estremo Oriente per cercare di invertire il declino della propria economia e della propria influenza su scala globale.

L’obiettivo della strategia statunitense in Corea si inserisce d’altra parte in un disegno ben più ampio e che ha a che fare principalmente con la necessità di contenere la Cina nel quadro del rinnovato impegno di Washington in Estremo Oriente per cercare di invertire il declino della propria economia e della propria influenza su scala globale.

Non a caso, dunque, come ha rivelato la stampa d’oltreoceano qualche giorno fa, le azioni degli Stati Uniti in queste settimane in risposta alle presunte provocazioni nordcoreane fanno parte di un vero e proprio codice di comportamento redatto da tempo dal governo americano per fronteggiare la presunta minaccia nordcoreana. Secondo questa versione, gli USA starebbero adottando risposte e “contro-provocazioni” studiate a tavolino e che prevedono reazioni sproporzionate ad un eventuale iniziativa militare anche limitata del regime di Pyongyang.

L’intenzione dell’amministrazione Obama, pur tra il timore di scatenare una rovinosa guerra e qualche timido segnale conciliatore verso la Corea del Nord, è in definitiva quella di utilizzare la crisi nella penisola per spingere sulla leadership di Pechino, così da ottenere concessioni favorevoli agli interessi americani sul piano strategico ed economico.

Un piano, quello statunitense, lanciato fin dal 2009 e da mettere in atto sia con mezzi diplomatici che militari, come appare evidente in queste settimane. L’aumentato impegno militare di Washington nella penisola di Corea, come ha scritto recentemente il New York Times, finisce così per provocare intenzionalmente una profonda apprensione a Pechino, essendo “il tentativo di dimostrare alla Cina che, se non intenderà richiamare all’ordine la Corea del Nord”, la conseguenza consisterà precisamente in una maggiore presenza USA nella regione che i vertici del Partito Comunista vorrebbero evitare a tutti i costi.