- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Dopo una battaglia legale lunga sette anni, Novartis incassa una sonora bocciatura da parte della Corte Suprema Indiana. L’industria farmaceutica locale potrà produrre il Glivec come medicinale generico per la cura del cancro. Il tentativo di blindare un business succulento con il brevetto del farmaco, la solita spirale che strangola i paesi in difficoltà, è naufragato in nome di un diritto che non è negoziabile a nessuna latitudine del pianeta: la salute e la cura per ogni persona.

Da un punto di vista prettamente normativo la difesa della proprietà intellettuale, su cui il colosso elvetico ha costruito la battaglia legale, è stata smontata dai dati clinici secondo i quali la molecola del farmaco in questione non ha nulla di innovativo ed è già nota. Quindi non c’è invenzione o scoperta che tenga per rivendicare il dazio del “brevetto”.

Già in passato l’India aveva bocciato un’altra causa intentata da una casa farmaceutica, in quel caso la Bayer per un farmaco mirato alla cura del cancro del fegato e dei reni: il Nexavar. Per capire con un po’ di numeri di cosa parliamo basti pensare che la Bayer vendeva a 5.600 dollari 120 compresse del medicinale, mentre il prezzo della versione generica indiana è di 175 dollari. L’obiettivo del governo era di raggiungere più malati possibili e di rendere le cure più sostenibili per il Paese.

L’India, con questi importanti successi legali, apre ad una battaglia mondiale che mira a difendere i diritti dei malati, di non utilizzare le condizioni - spesso – di svantaggio economico e sociale di molti paesi per strangolare governi ed economia, approfittando di malattie devastanti o di vere e proprie epidemie come accade con l’HIV. Una perdita secca per gli affari della Novartis a vantaggio dell’industria locale Rambaxy e un ribaltamento di una delle forme più odiose del neocolonialismo contemporaneo che nel business dei farmaci e della salute riscuote una delle forme più violente, sebbene sotto traccia, di tirannide economica e di compromissione morale dei diritti umani.

Una perdita secca per gli affari della Novartis a vantaggio dell’industria locale Rambaxy e un ribaltamento di una delle forme più odiose del neocolonialismo contemporaneo che nel business dei farmaci e della salute riscuote una delle forme più violente, sebbene sotto traccia, di tirannide economica e di compromissione morale dei diritti umani.

L’India si candida a diventare farmacia dei paesi poveri e le vittorie riscosse sanciscono l’inizio - forse - di un nuovo equilibrio globale di rapporti, dove il portafoglio dei colossi occidentali del farmaco fa meno paura e dove un malato del Sud del mondo può non morire di cancro o di HIV, per citare i due principali flagelli, solo perché figlio di un paese povero.

L’Europa incassa oltre che una sconfitta una severa lezione. Benché siano nati in questa parte del mondo i diritti umani, è altrove, a quanto pare, che si è imparato a difenderli.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

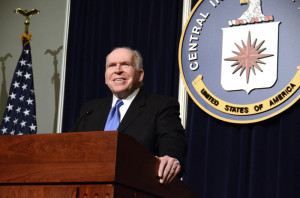

La recente nomina a direttore della CIA dell’ex consigliere per l’antiterrorismo del presidente Obama, John Brennan, ha portato al vertice della principale agenzia di intelligence americana un uomo profondamente compromesso con il programma illegale di interrogatori con metodi di tortura ai danni di sospettati di terrorismo. Il suo approdo a Langley, ha rivelato mercoledì un articolo del Washington Post, è più o meno coinciso anche con l’assegnazione temporanea di un delicato incarico all’interno dell’agenzia ad un’altra figura con gravi responsabilità negli abusi che caratterizzano i metodi utilizzati da oltre un decennio dall’apparato della sicurezza nazionale negli Stati Uniti.

Il sistematico calpestamento dei più basilari diritti umani e democratici garantiti dalla Costituzione americana e dal diritto internazionale, nonché il deliberato tentativo di trasgredire a direttive provenienti dai propri superiori, potrebbe dunque garantire ad una funzionaria di vertice della CIA l’ottenimento in via definitiva della direzione del Servizio Clandestino dell’agenzia. La donna, della quale non viene rivelato il nome perché opera sotto copertura, è stata installata in via provvisoria al vertice di questa sezione lo scorso 28 febbraio in seguito al pensionamento del direttore, John Bennett, ed attende ora l’eventuale conferma da parte di Brennan.

Il Servizio Clandestino della CIA gestisce la rete di spie americane nel mondo, nonché le operazioni riservate e di sabotaggio condotte contro i nemici degli Stati Uniti, come il programma con i droni in Pakistan e, con ogni probabilità, altre imprese criminali come gli assassini di scienziati nucleari iraniani avvenuti negli ultimi anni.

Il curriculum dell’attuale direttrice non è stato reso pubblico ma il Washington Post ha citato alcuni anonimi funzionari della CIA che hanno rivelato i suoi precedenti incarichi a Mosca e in altre città estere, la sua conoscenza di svariate lingue straniere e il suo approdo, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, ad un posto di vertice in un’altra sezione dell’agenzia, il Centro per l’Antiterrorismo.

Quando poi, nel 2004, l’allora direttore del Centro per l’Antiterrorismo, José Rodriguez, venne dirottato alla guida del Servizio Clandestino, egli portò con sé la funzionaria più fidata. Proprio durante questo incarico, la donna che potrebbe essere scelta da Brennan per dirigere il Servizio Clandestino finì per prendere, assieme allo stesso Rodriguez, una decisione che avrebbe sollevato forti critiche nei confronti della CIA e dato inizio ad un’indagine del Dipartimento di Giustizia, quella cioè di distruggere quasi un centinaio di videoregistrazioni dei brutali interrogatori condotti dagli agenti americani oltreoceano.

La CIA, infatti, poco dopo gli attacchi a New York e al Pentagono aveva registrato, in una prigione segreta in Tailandia, alcuni di questi interrogatori. Rodriguez e la sua assistente manifestarono da subito l’intenzione di distruggere le prove di queste torture contro i detenuti vittime di “rendition” ordinate ai vertici dell’agenzia e del governo, ma le loro richieste ai diretti superiori per procedere in questo senso furono più volte respinte. Nel 2005, tuttavia, i due funzionari più alti in grado nel Servizio Clandestino ebbero comunque la facoltà di ordinare la distruzione delle registrazioni. Le modalità con cui si giunse a questa decisione sono state descritte da José Rodriguez nel suo libro, “Hard Measures: How Aggressive CIA Actions After 9/11 Saved American Lives”, nel quale afferma che la sua vice aveva alla fine ricevuto rassicurazioni da parte di avvocati dell’agenzia sulla legalità della distruzione delle registrazioni. “Il mio capo di gabinetto”, scrive ancora Rodriguez, ha così “redatto una direttiva per l’approvazione del provvedimento che avevamo cercato di intraprendere da parecchio tempo”.

Nel 2005, tuttavia, i due funzionari più alti in grado nel Servizio Clandestino ebbero comunque la facoltà di ordinare la distruzione delle registrazioni. Le modalità con cui si giunse a questa decisione sono state descritte da José Rodriguez nel suo libro, “Hard Measures: How Aggressive CIA Actions After 9/11 Saved American Lives”, nel quale afferma che la sua vice aveva alla fine ricevuto rassicurazioni da parte di avvocati dell’agenzia sulla legalità della distruzione delle registrazioni. “Il mio capo di gabinetto”, scrive ancora Rodriguez, ha così “redatto una direttiva per l’approvazione del provvedimento che avevamo cercato di intraprendere da parecchio tempo”.

Tale decisione sarebbe poi stata sottoposta a due inchieste del Dipartimento di Stato, il quale ha però alla fine deciso di non aprire alcun procedimento giudiziario o disciplinare, coerentemente con la politica dell’amministrazione Obama di proteggere tutti i responsabili degli abusi commessi nell’ambito della “guerra al terrore” durante la presidenza Bush.

Inoltre, la stessa funzionaria, sempre secondo una fonte interna alla CIA citata dal Washington Post, “è stata pesantemente coinvolta nel programma di interrogatori [torture] durante i primi due anni” del suo incarico al Servizio Clandestino. Successivamente, la donna è stata trasferita a Londra e a New York, per poi tornare a Langley lo scorso febbraio con quella che appare a tutti gli effetti come una promozione.

La decisione di nominare in via definitiva alla direzione del Servizio Clandestino un’agente della CIA con i precedenti descritti sta creando comprensibilmente un certo disagio a John Brennan. Tanto più che lo stesso neo-direttore dell’agenzia è stato anch’egli implicato nelle pratiche abusive dell’antiterrorismo a stelle e strisce nel corso del suo precedente servizio nella CIA. Inoltre, la recente conferma di Brennan, almeno per gli standard del Senato americano, è stata estremamente faticosa, provocando un acceso dibattito in aula attorno all’eccessiva segretezza del programma con i droni, del quale egli stesso è uno dei principali architetti.

Forse per rendere più accettabile la conferma della direttrice temporanea del Servizio Clandestino, Brennan ha deciso di creare un’apposita commissione formata da tre ex dirigenti di vertice della CIA per valutare le sue qualifiche e quelle di altri candidati. Una mossa simile per selezionare i funzionari da installare ai vertici delle varie sezioni dell’agenzia appare senza precedenti e rivela da sola a sufficienza l’imbarazzo di Brennan e dei suoi sponsor all’interno dell’amministrazione Obama per una nomina a dir poco discutibile. Questa vicenda, infine, rischia di sovrapporsi ad un’altra questione che Brennan dovrà fronteggiare nel prossimo futuro. Il direttore della CIA sarà cioè chiamato a rispondere ufficialmente al rapporto di oltre seimila pagine frutto dell’indagine della commissione per i Servizi Segreti del Senato sulla condotta dell’agenzia nell’ambito della guerra al terrore.

Questa vicenda, infine, rischia di sovrapporsi ad un’altra questione che Brennan dovrà fronteggiare nel prossimo futuro. Il direttore della CIA sarà cioè chiamato a rispondere ufficialmente al rapporto di oltre seimila pagine frutto dell’indagine della commissione per i Servizi Segreti del Senato sulla condotta dell’agenzia nell’ambito della guerra al terrore.

Il rapporto, nel quale lo stesso Brennan sarebbe citato più volte, rimane per ora riservato ma, secondo alcune rivelazioni, conterrebbe pesanti critiche per i metodi utilizzati durante gli interrogatori e i ripetuti tentativi di fuorviare il Congresso circa la loro efficacia nell’estrarre informazioni utili dai detenuti torturati.

Nonostante le ovvie obiezioni per la possibile conferma della direttrice del Servizio Clandestino, una parte della stampa americana sta cercando di promuovere l’eventuale nomina quanto meno come un passo avanti sul fronte delle pari opportunità, visto che questo incarico non è finora mai stato ricoperto da una donna.

Per coloro che misurano i progressi sociali negli Stati Uniti con il numero di donne che occupano posizioni governative di rilievo, i giorni scorsi hanno offerto un altro motivo di soddisfazione. Per la prima volta in assoluto, infatti, una donna è stata nominata anche alla direzione del cosiddetto “Secret Service”, il reparto speciale che tradizionalmente si occupa del servizio di sicurezza del presidente, ma anche dei suoi familiari, del vice-presidente, degli ex presidenti e vice-presidenti, dei candidati alla Casa Bianca, dei leader stranieri in visita negli USA e delle ambasciate.

La scelta di Obama, in questo caso, è ricaduta su Julia Pierson, anch’essa con alle spalle una carriera decennale nel sempre più tentacolare apparato della sicurezza degli Stati Uniti d’America.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le tensioni nella penisola di Corea hanno fatto registrare nella giornata di mercoledì un’ulteriore escalation in seguito alle ultime minacce lanciate a Seoul dal regime stalinista di Pyongyang che, almeno a parole, sembra essere pronto a scatenare un nuovo conflitto 60 anni dopo la fine delle ostilità tra i due paesi vicini.

Poco prima di mezzogiorno, infatti, le autorità della Corea del Nord hanno comunicato a quelle del Sud l’interruzione della linea di comunicazione militare diretta che viene normalmente utilizzata per notificare a Pyongyang il movimento di persone e veicoli diretti al complesso industriale di Kaesong che i due governi gestiscono congiuntamente oltre il confine settentrionale.

Secondo quanto riportato dal comunicato dell’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, KCNA, il comando supremo dell’esercito popolare coreano ha affermato che “in una situazione nella quale la guerra può scoppiare in qualsiasi momento, non serve mantenere una linea di comunicazione militare tra nord e sud”.

La decisione sarebbe dovuta “alle azioni irresponsabili dei nemici”, verosimilmente in riferimento alle esercitazioni in corso da giorni tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti. A scatenare le ire della Corea del Nord erano state anche le nuove sanzioni approvate recentemente dall’ONU in seguito al terzo test nucleare condotto dal regime nel mese di febbraio.

L’ultima iniziativa nordcoreana fa seguito ad altre già adottate in queste settimane dal regime guidato da Kim Jong-un. Lo scorso 11 marzo, ad esempio, la Corea del Nord aveva disconnesso unilateralmente una linea di comunicazione della Croce Rossa, mentre a inizio mese era stato dichiarato ufficialmente nullo l’armistizio siglato nel 1953.

Un paio di giorni fa, infine, i vertici dell’esercito avevano annunciato minacciosamente il passaggio alla modalità di combattimento delle proprie unità missilistiche e di artiglieria, teoricamente pronte a lanciare attacchi contro le basi statunitensi situate sulla costa americana del Pacifico, alle Hawaii e sull’isola di Guam.

Nonostante l’annuncio di mercoledì, confermato dai tentativi andati a vuoto di contattare il Nord da parte di Seoul, la zona industriale di Kaesong sembra per il momento proseguire normalmente la propria attività. Questo complesso, dove più di cento aziende sudcoreane approfittano della manodopera a bassissimo costo di oltre 50 mila nordcoreani, rappresenta d’altra parte un’importante fonte di entrate per Pyongyang, stimate attorno a 2 miliardi di dollari all’anno ottenuti dalle esportazioni di manufatti verso il vicino meridionale. Secondo la maggior parte degli osservatori, in ogni caso, la retorica di Pyongyang non rifletterebbe realmente la volontà da parte del regime di innescare un conflitto che avrebbe con ogni probabilità conseguenze rovinose per la Corea del Nord. Quest’ultima, inoltre, non sembra possedere le capacità tecniche per raggiungere il territorio americano con testate nucleari.

Secondo la maggior parte degli osservatori, in ogni caso, la retorica di Pyongyang non rifletterebbe realmente la volontà da parte del regime di innescare un conflitto che avrebbe con ogni probabilità conseguenze rovinose per la Corea del Nord. Quest’ultima, inoltre, non sembra possedere le capacità tecniche per raggiungere il territorio americano con testate nucleari.

Piuttosto, le minacce di “distruggere l’imperialismo americano” o di “annientare la Corea del Sud” nasconderebbero più che altro il tentativo disperato di trovare una soluzione diplomatica alla crisi che coinvolge uno dei paesi più isolati del pianeta.

In un’intervista rilasciata mercoledì all’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, l’esperto di relazioni tra Nord e Sud, Chang Yong-seok, ha così spiegato che Pyongyang starebbe volutamente alzando il livello delle tensioni nella penisola, in modo che la concreta possibilità di una guerra spinga gli Stati Uniti a cercare un accordo pacifico per la risoluzione della crisi.

Questa interpretazione, a ben vedere, mette anche in evidenza come la politica aggressiva di Washington nei confronti della Corea del Nord, così come le pressioni sulla Cina per spingere il proprio alleato a desistere dalle continue provocazioni e dalla creazione di un arsenale nucleare, si riveli del tutto controproducente ai fini di un esito pacifico dello scontro.

Infatti, non solo Pechino non intende prendere iniziative radicali che possano destabilizzare la Corea del Nord - alleato fondamentale per contenere le aspirazioni americane in Asia nord-orientale - ma lo stesso regime della famiglia Kim considera come via d’uscita dall’impasse diplomatico unicamente un accordo con Washington.

In altre parole, come hanno scritto mercoledì sulla testata on-line Asia Times gli analisti Nadine Godehardt e David Shim, “i nordcoreani non cercano garanzie circa la loro sicurezza, riconoscimento diplomatico e normalizzazione dei rapporti commerciali dalla Cina”, poiché già ne beneficiano, “ma dagli Stati Uniti”.

I due autori hanno poi ricordato come la storia dei negoziati sul nucleare nordcoreano indichi che alcuni progressi sono stati fatti segnare solo quando USA e Corea del Nord hanno discusso direttamente, sia pure con la mediazione cinese. Ciò è accaduto a metà degli anni Novanta, quando una serie di colloqui bilaterali aveva portato alla firma di una bozza d’accordo per la sospensione del programma nucleare di Pyongyang e per la normalizzazione dei rapporti con Washington. Ancora, un decennio più tardi, i negoziati diretti tra i due paesi hanno portato al lancio dei cosiddetti “colloqui a sei” che includono anche Cina, Russia, Giappone e Corea del Sud.

Una simile svolta da parte degli Stati Uniti non appare tuttavia all’ordine del giorno, dal momento che l’amministrazione Obama continua ad utilizzare le presunte provocazioni nordcoreane per esercitare pressioni su Pechino e giustificare una cooperazione militare sempre più intensa con la Corea del Sud in funzione anti-cinese. Non a caso, infatti, in seguito al test nucleare di Pyongyang a febbraio, il segretario alla Difesa americano, Chuck Hagel, un paio di settimane fa aveva annunciato la prossima installazione di nuove batterie anti-missili in Alaska, ufficialmente per prevenire un lancio verso il territorio USA dalla Corea del Nord ma in realtà per neutralizzare l’arsenale nucleare cinese in caso di attacco preventivo da parte statunitense.

Non a caso, infatti, in seguito al test nucleare di Pyongyang a febbraio, il segretario alla Difesa americano, Chuck Hagel, un paio di settimane fa aveva annunciato la prossima installazione di nuove batterie anti-missili in Alaska, ufficialmente per prevenire un lancio verso il territorio USA dalla Corea del Nord ma in realtà per neutralizzare l’arsenale nucleare cinese in caso di attacco preventivo da parte statunitense.

Nel giorno in cui le tensioni nella penisola hanno toccato il punto più alto delle ultime settimane, la neo-presidente sudcoreana, Park Geun-hye, ha comunque cercato di gettare acqua sul fuoco. Nel corso di un incontro a Seoul con i ministri degli Esteri e dell’Unificazione, la conservatrice Park ha lanciato un appello per lo sviluppo di relazioni stabili che possano condurre ad una pace duratura con la Corea del Nord.

Inoltre, secondo quanto riportato sempre mercoledì dal quotidiano Korea Times, l’amministrazione Park sarebbe pronta a considerare la ripresa degli aiuti umanitari a Pyongyang, nonché l’apertura di un dialogo per stabilire una qualche cooperazione economica, senza chiedere preventivamente l’abbandono delle proprie ambizioni nucleari al regime nordcoreano.

Una tale posizione, se confermata dai fatti, rappresenterebbe un passo avanti rispetto alla posizione del predecessore di Park Geun-hye, l’ex presidente Lee Myung-bak, il quale aveva invece vincolato ogni aiuto o offerta di dialogo con il Nord allo stop del programma nucleare.

Quest’ultimo punto rimarrebbe però in cima alla lista delle richieste del nuovo governo di Seoul, rendendo quindi alquanto improbabile il raggiungimento di una soluzione pacifica della crisi in assenza, appunto, di un accordo di ampio respiro tra Pyongyang e Washington.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Lo scorso fine settimana, il leader del Partito Comunista cinese, Xi Jinping, è stato protagonista del suo primo viaggio all’estero da quando è stato nominato presidente della Repubblica Popolare a inizio marzo, incontrando a Mosca in una tre giorni carica di significato il suo omologo russo, Vladimir Putin. Altrettanto significativamente, la gran parte dei media americani ha pressoché ignorato l’importante evento, il quale ha confermato il progressivo riavvicinamento tra i due paesi nell’ultimo decennio in risposta alla minaccia per i rispettivi interessi rappresentata dalla crescente aggressività dell’imperialismo statunitense.

Le dichiarazioni ufficiali dei protagonisti del vertice russo-cinese, andato in scena tra il 22 e il 24 marzo scorso, hanno fatto continuamente riferimento alla salute dei rapporti bilaterali e al rilievo strategico sia dell’incontro stesso che della partnership costruita tra Mosca e Pechino. Le discussioni tra Putin e Xi hanno toccato un’ampia gamma di questioni, dalle relazioni commerciali a quelle energetiche, dagli scambi culturali alle minacce militari che incombono su entrambi i paesi.

Le relazioni tra Cina e Russia hanno iniziato ad imboccare una parabola ascendente dopo il crollo dell’Unione Sovietica ed hanno fatto registrare un ulteriore miglioramento a partire dal 2001, quando i due paesi hanno trasformato, assieme ad alcune repubbliche centro-asiatiche, il cosiddetto Gruppo dei Cinque (o Gruppo di Shanghai) nell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (SCO) per contrastare la presenza americana in quest’area del globo.

La solidità dei rapporti bilaterali è dimostrata in ogni caso dagli scambi commerciali che, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, dovrebbero raggiungere i 100 miliardi di dollari all’anno nel 2015 e i 200 miliardi nel 2020. Anche sul fronte militare la partnership russo-cinese si è ormai evoluta fino quasi a diventare una vera e propria alleanza.

Pechino ha infatti già piazzato una serie di consistenti ordini per sofisticati armamenti provenienti dalla Russia, la quale a sua volta ha solo recentemente acconsentito a fornire alla Cina equipaggiamenti di natura offensiva. A sottolineare i progressi sul fronte della cooperazione militare, nel corso della sua visita il presidente Xi è stato ammesso all’interno del quartier generale del comando delle forze armate russe, cosa che non era mai concessa a nessun leader di un paese straniero.

Pur senza mai essere citati esplicitamente, gli Stati Uniti sono stati come previsto al centro dell’attenzione durante il vertice di Mosca. Parlando all’Istituto Nazionale per le Relazioni Internazionali, il presidente cinese ha così ammonito che “nessun paese o gruppo di paesi può da solo dominare gli affari mondiali”, aggiungendo che “solide relazioni tra Cina e Russia… rappresentano una garanzia per la pace e gli equilibri strategici internazionali”. In una dichiarazione congiunta, inoltre, i due leader hanno condannato quei paesi che “in maniera unilaterale e senza restrizioni rafforzano i loro sistemi anti-missilistici, mettendo a rischio la stabilità strategica e la sicurezza internazionale”. Il riferimento in questo caso è stato chiaramente agli Stati Uniti e ai loro progetti di installare nuove strutture anti-missilistiche in Europa Orientale e in Corea del Sud, ufficialmente per prevenire ipotetici attacchi di Iran e Corea del Nord contro i loro alleati ma in realtà studiati per indebolire il deterrente nucleare di Russia e Cina.

In una dichiarazione congiunta, inoltre, i due leader hanno condannato quei paesi che “in maniera unilaterale e senza restrizioni rafforzano i loro sistemi anti-missilistici, mettendo a rischio la stabilità strategica e la sicurezza internazionale”. Il riferimento in questo caso è stato chiaramente agli Stati Uniti e ai loro progetti di installare nuove strutture anti-missilistiche in Europa Orientale e in Corea del Sud, ufficialmente per prevenire ipotetici attacchi di Iran e Corea del Nord contro i loro alleati ma in realtà studiati per indebolire il deterrente nucleare di Russia e Cina.

La “svolta” asiatica dell’amministrazione Obama rappresenta più in generale una nuova ulteriore minaccia per Mosca e, soprattutto, Pechino, come conferma il riesplodere di confitti latenti nel Mare Cinese Meridionale e Orientale attorno ad una manciata di isole rivendicate, oltre che da Pechino, dal Giappone e da svariati altri paesi del sud-est asiatico.

Su tale questione, il presidente Putin ha assicurato il proprio sostegno alla posizione cinese, lasciando intendere come le responsabilità per il riemergere di queste annose rivalità siano correttamente da attribuire agli Stati Uniti, i quali assecondano o, più probabilmente, spingono alleati come Giappone o Filippine a mettere in atto azioni provocatorie per aumentare le tensioni con il governo cinese.

Gli interessi di Cina e Russia sono poi messi in pericolo anche in altre aree del globo, a cominciare dall’Africa e dal Medio Oriente, come testimonia il coinvolgimento più o meno diretto degli USA e dei loro alleati arabi ed europei in operazioni militari che vanno dalla Libia alla Siria e dalla Costa d’Avorio al Mali, paesi spesso strategicamente vicini a Mosca o con legami commerciali molto stretti con Pechino. A questo scopo, Xi e Putin hanno discusso del coordinamento delle loro posizioni sulle questioni internazionali più delicate, verosimilmente concentrando i loro sforzi sul contenimento delle crisi in Siria, in Iran e in Corea del Nord.

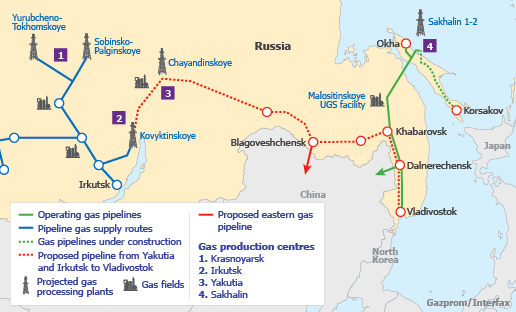

L’ambito nel quale le relazioni russo-cinesi promettono di consolidarsi in maniera definitiva è però quello energetico, fino a poco tempo fa segnato invece da profondi disaccordi nonostante i due paesi siano rispettivamente il primo produttore mondiale di gas naturale - nonché il secondo di petrolio - e il secondo consumatore di risorse energetiche.

Partendo da vari protocolli di intesa già siglati nel recente passato, i due presidenti nello scorso fine settimana hanno dato un impulso probabilmente decisivo alla loro implementazione. Il gigante russo del petrolio Rosneft, ad esempio, dovrebbe triplicare le forniture alla Cina nel prossimo quarto di secolo, mentre Gazprom sembra avere superato i contrasti sul prezzo di vendita del gas naturale a Pechino, facendo di quello cinese il primo mercato per il proprio export energetico nel prossimo futuro. Il governo di Mosca, da parte sua, ha ottenuto tra l’altro una promessa di nuovi investimenti cinesi pari a 2 miliardi di dollari per sviluppare le risorse localizzate nelle regioni orientali dello sterminato paese. Con l’aumento del fabbisogno energetico cinese, il regime di Pechino si trova d’altra parte a dover diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Le già ricordate manovre statunitensi in varie aree del globo minacciano infatti sia le operazioni cinesi in svariati paesi africani ricchi di petrolio sia le rotte navali che trasportano greggio dal Medio Oriente passando attraverso lo Stretto di Malacca in Asia sud-orientale per giungere in Cina.

Con l’aumento del fabbisogno energetico cinese, il regime di Pechino si trova d’altra parte a dover diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Le già ricordate manovre statunitensi in varie aree del globo minacciano infatti sia le operazioni cinesi in svariati paesi africani ricchi di petrolio sia le rotte navali che trasportano greggio dal Medio Oriente passando attraverso lo Stretto di Malacca in Asia sud-orientale per giungere in Cina.

Nonostante la complessiva disattenzione dei media d’oltreoceano, l’importanza del summit di Mosca non deve essere sfuggita al governo americano, all’interno del quale non mancano le preoccupazioni per l’evoluzione dei rapporti tra Russia e Cina.

A dare voce al nervosismo indubbiamente diffuso in alcune sezioni della classe dirigente americana per gli effetti della “svolta” asiatica decisa dalla Casa Bianca è stato Stephen Harner di Forbes, uno dei pochi commentatori che nei giorni scorsi ha analizzato a fondo l’incontro tra Putin e Xi.

Per Harner, ciò che “è emerso dall’incontro tra i leader di Cina e Russia rappresenta un problema, se non un totale disastro, per gli interessi degli Stati Uniti” e ha evidenziato “in maniera brutale la sconsideratezza della svolta asiatica voluta da Obama, [dall’ex segretario di Stato] Hillary Clinton e [dall’ex segretario alla Difesa] Leon Panetta”.

Infatti, continua il giornalista di Forbes, la visita di stato del presidente cinese a Mosca

“potrebbe realmente avere segnato l’inizio di una storica alleanza geo-politica e, purtroppo [per Washington], potenzialmente anti-americana in Asia orientale”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Una serie di rivelazioni e iniziative diplomatiche messe in atto negli ultimi giorni sta segnalando una chiara accelerazione dei piani occidentali e dei governi sunniti del Medio Oriente per dare la spallata finale al regime siriano di Bashar al-Assad. Parallelamente, negli Stati Uniti, in Europa e in Israele appare sempre più evidente la preoccupazione per una situazione che potrebbe facilmente sfuggire di mano nella Siria del dopo Assad, dove a prevalere potrebbero essere i gruppi integralisti che stanno svolgendo un ruolo di primo piano nel conflitto in corso.

Al nervosismo diffuso a Washington per una situazione esplosiva che, d’altra parte, lo stesso governo americano ha contribuito in maniera decisiva a creare, ha dato voce qualche giorno fa il presidente Obama nell’ultima tappa della sua trasferta mediorientale. In una conferenza stampa a fianco del sovrano di Giordania, Abdullah II, l’inquilino della Casa Bianca si è detto “molto preoccupato per il fatto che la Siria possa diventare un rifugio per l’estremismo, poiché gli estremisti prosperano nel caos”.

Questi ultimi, ha aggiunto Obama, “non hanno molto da offrire quando si tratta di costruire qualcosa ma sono estremamente abili a riempire il vuoto” quando l’autorità di un governo viene meno. Per questo, il presidente democratico ha annunciato l’inizio di un processo per la formazione di un’opposizione coesa, così da modellare l’esito della crisi secondo gli obiettivi statunitensi.

Il conseguente rafforzamento degli elementi secolari e “democratici” all’interno dell’opposizione siriana non si traduce però, nella strategia americana, in un sforzo per spingere i “ribelli” filo-occidentali a trattare una soluzione pacifica del conflitto con gli esponenti del regime di Damasco. Bensì, l’amministrazione Obama e i suoi alleati in Medio Oriente si stanno adoperando esattamente per l’esito contrario, emarginando le fazioni più disponibili al dialogo e raddoppiando l’impegno in operazioni clandestine per garantire un numero sempre maggiore di armi ai guerriglieri sul campo in Siria.

In questo scenario, nel fine settimana appena trascorso le dimissioni del presidente della cosiddetta Coalizione Nazionale siriana, Moaz al-Khatib, rappresentano probabilmente un colpo mortale alle già esili speranze di poter aprire un confronto tra le due parti in causa. Khatib aveva infatti mostrato la propria disponibilità a parlare con i rappresentati del regime di Assad, ma la sua presa di posizione era stata da subito criticata da molti all’interno dell’organizzazione di cui era a capo. Il suo addio, così, è giunto pochi giorni dopo l’elezione a primo ministro del governo di transizione in esilio di Ghassan Hitto, cittadino naturalizzato americano ben visto dalla monarchia del Qatar e dai Fratelli Musulmani, nonché fermo oppositore di qualsiasi ipotesi di dialogo con Damasco. Khatib, inoltre, ha sempre difeso strenuamente i gruppi fondamentalisti legati ad Al-Qaeda operanti in Siria, come il Fronte al-Nusra, incluso nella lista delle organizzazioni terroriste dal Dipartimento di Stato. Il suo passo indietro, dunque, potrebbe essere scaturito dalla decisione degli Stati Uniti di promuovere personaggi all’interno dell’opposizione con un’inclinazione secolare, anche se le azioni degli estremisti islamici sunniti sono ampiamente tollerate perché considerate determinanti nella lotta per rovesciare il regime.

Khatib, inoltre, ha sempre difeso strenuamente i gruppi fondamentalisti legati ad Al-Qaeda operanti in Siria, come il Fronte al-Nusra, incluso nella lista delle organizzazioni terroriste dal Dipartimento di Stato. Il suo passo indietro, dunque, potrebbe essere scaturito dalla decisione degli Stati Uniti di promuovere personaggi all’interno dell’opposizione con un’inclinazione secolare, anche se le azioni degli estremisti islamici sunniti sono ampiamente tollerate perché considerate determinanti nella lotta per rovesciare il regime.

Formazioni come il Fronte al-Nusra continuano a mettere in atto sanguinosi attentati in Siria, come quello di giovedì scorso contro una moschea nella capitale che ha ucciso 49 persone, tra cui il noto predicatore sunnita sostenitore di Assad, Mohammad Said Ramadan al-Buti.

In ogni caso, la necessità di rafforzare l’opposizione secolare e disponibile ad entrare a far parte di un futuro governo-fantoccio dell’Occidente e degli altri sponsor arabi è la giustificazione ufficiale per la creazione di operazioni clandestine che gli Stati Uniti conducono da qualche tempo e che sono state descritte nel fine settimana da due articoli apparsi sul giornali americani.

Il primo, pubblicato dal New York Times, ha confermato come la CIA negli ultimi mesi stia coordinando un intensificarsi di trasferimenti di armi all’opposizione in Siria. Secondo il quotidiano newyorchese, la principale agenzia di intelligence d’oltreoceano continua a favorire l’acquisto e il trasporto aereo di equipaggiamenti militari destinati ai ribelli da parte di paesi come Turchia, Qatar, Arabia Saudita e Giordania. Il quadro che ne esce è quello di un traffico sostenuto di aeromobili militari diretti all’aeroporto Esenboga di Ankara e ad altri aeroporti turchi e giordani, da dove le armi vengono poi inviate in Siria sotto la supervisione della CIA.

A quella che un anonimo funzionario del governo USA ha descritto come una “cascata di armi” è stato dato il via libera da parte di Washington ufficialmente per il timore che le formazioni secolari vengano sopraffatte dalle fazioni estremiste ribelli, tra le quali molte sono finanziate ed armate dal Qatar. Quest’ultimo paese è però tra i principali protagonisti del programma di fornitura di armi all’opposizione con il beneplacito americano e, oltretutto, le testimonianze raccolte dal New York Times tra i beneficiari delle armi provenienti dall’estero non lasciano dubbi sulla prevalenza di guerriglieri appartenenti a brigate islamiste.

Inoltre, l’amministrazione Obama sostiene che, pur essendo contraria al trasferimento diretto di armi ai ribelli, le forniture da parte dei suoi alleati in Medio Oriente avrebbero luogo ugualmente con o senza il proprio consenso. Ciò è però smentito ancora una volta dalle interviste ad alcuni leader ribelli, i quali sostengono chiaramente come l’invio di armi e la loro natura (“letali o non letali”) dipenda interamente da quanto viene deciso a Washington.

A sottolineare la consueta doppiezza del governo americano, il quale a livello ufficiale si oppone alla fornitura di armi ai ribelli pur facilitandola attivamente, è stato poi l’invito fatto domenica scorsa dal segretario di Stato, John Kerry, al primo ministro iracheno, Nuri Kamal al-Maliki, di prendere provvedimenti per impedire il transito nello spazio aereo del suo paese di aerei iraniani che trasporterebbero anch’essi armi ma destinate al regime alleato di Assad. Nel corso di un visita a Baghdad, Kerry ha avuto un colloquio da lui stesso definito “animato” con il primo ministro iracheno, al quale ha chiesto ancora una volta di fermare e ispezionare i cargo provenienti da Teheran. L’invito fatto a Maliki rientra nel tentativo diplomatico di isolare Damasco, come dimostra la promessa di Kerry di assegnare un qualche ruolo all’Iraq nelle manovre sul futuro della Siria dopo la rimozione di Assad, ma solo nel caso in cui Baghdad prenda provvedimenti per porre fine ai voli iraniani. Il governo di Maliki a maggioranza sciita, tuttavia, oltre a mantenere stretti legami con la Repubblica Islamica, vede con preoccupazione l’instaurazione a Damasco di un governo sunnita che potrebbe alimentare le inquietudini di questa minoranza in Iraq e trasformarsi in una seria minaccia per il suo stesso governo.

L’invito fatto a Maliki rientra nel tentativo diplomatico di isolare Damasco, come dimostra la promessa di Kerry di assegnare un qualche ruolo all’Iraq nelle manovre sul futuro della Siria dopo la rimozione di Assad, ma solo nel caso in cui Baghdad prenda provvedimenti per porre fine ai voli iraniani. Il governo di Maliki a maggioranza sciita, tuttavia, oltre a mantenere stretti legami con la Repubblica Islamica, vede con preoccupazione l’instaurazione a Damasco di un governo sunnita che potrebbe alimentare le inquietudini di questa minoranza in Iraq e trasformarsi in una seria minaccia per il suo stesso governo.

L’altra iniziativa della CIA per sostenere l’opposizione secolare è stata invece riportata sabato dal Wall Street Journal e consiste nell’offrire a gruppi ribelli selezionati preziose informazioni relative alle forze del regime, così da facilitare le operazioni sul campo. Questo ulteriore passo avanti della collaborazione tra l’intelligence USA e i ribelli si aggiunge ai programmi di addestramento dei guerriglieri siriani in corso da tempo in territorio turco e giordano.

Nel quadro dell’offensiva diplomatica americana in vista della stretta finale attorno ad Assad rientra anche la recente pacificazione tra Israele e Turchia, mediata settimana scorsa proprio da Obama poco prima della partenza da Tel Aviv in direzione Amman. Le scuse di Netanyahu a Erdogan per la strage compiuta dalle forze di sicurezza israeliane tra l’equipaggio della nave turca Mavi Marmara nel maggio del 2010 mentre cercava di portare un carico di aiuti umanitari a Gaza, infatti, vanno viste precisamente nell’ottica dello sforzo nel serrare i ranghi tra gli alleati americani, così da poter preparare un’eventuale offensiva coordinata ai confini settentrionale e meridionale della Siria.

Tutte queste manovre degli Stati Uniti e dei loro alleati per sostituire il regime di Assad con un governo meglio disposto verso i loro interessi rischiano però di gettare ancora più nel caos l’intera regione mediorientale.

Un ulteriore segnale allarmante del deteriorarsi della situazione a causa del conflitto siriano è giunto venerdì scorso con la crisi del governo filo-siriano del Libano in seguito alle dimissioni del primo ministro Najib Mikati. Il premier sunnita vicino a Damasco ha fatto riferimento proprio agli effetti destabilizzanti sul Libano del conflitto in Siria, lanciando un appello ad un governo di unità nazionale per evitare lo scivolamento nel baratro di un paese che ha già vissuto una lunga e sanguinosa guerra civile tra il 1975 e il 1990.