- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Massimiliano Ferraro

di Massimiliano Ferraro

In India, secondo i dati ufficiali, oltre 90.000 bambini scompaiono nel nulla ogni anno. Un esercito di giovani vite disperse che rappresentano il lato oscuro di una potenza emergente dove il 35% della popolazione ha meno di quindici anni. Secondo un'inchiesta del Washington Post, i bambini indiani vengono venduti, a volte dai loro stessi genitori, per andare a lavorare nei campi o nelle fabbriche, ma nella maggior parte dei casi sono vittime di veri e propri rapimenti che si traducono in crudeli riduzioni in schiavitù.

I minori vengono segregati in città molto distanti dalla loro, costretti a chiedere l'elemosina o peggio avviati sulla strada della prostituzione. I più fortunati di loro riescono a fuggire ai loro aguzzini e a tornare a casa dopo anni di assenza. Ma è un lieto fine molto raro.

A finire preda dei ladri di bambini sono soprattutto i figli delle famiglie povere, contesti in cui l'ignoranza e le gravi difficoltà economiche non permettono ai genitori di portare avanti delle lunghe ricerche. Eppure, anche se ancora lunga e travagliata, la presa di coscienza degli indiani di questa piaga sta progressivamente aumentando. Come ha spiegato al giornale americano Bhuwan Ribhu, attivista impegnata per il rispetto dei diritti dell'infanzia in India, «solo vent'anni fa il problema dei bambini scomparsi non era minimamente considerato dalla popolazione ed il lavoro minorile non era nemmeno considerato un crimine».

Negli ultimi tempi le cose stanno lentamente cambiando, ma lo scoglio principale da superare rimane «la mancanza di volontà nel voler far rispettare la legge che è spesso al di fuori della portata della gente comune». A questo proposito è innegabile che siano esistite in qualche caso delle connivenze tra le forze di polizia e i mercanti di bambini. Più volte è stata denunciata la mancanza di professionalità nel portare avanti le indagini e non di rado la richiesta di tangenti per iniziare le ricerche.

L'attenzione sui rapimenti di minori da parte della società indiana è aumentata dopo lo sconvolgente caso avvenuto a Noida, un sobborgo di Nuova Delhi, dove nel 2006 i resti di diciassette bambine scomparse sono stati scoperti nella proprietà di un uomo d'affari. L'efferatezza di questi delitti è riuscita a scioccare l'opinione pubblica, mostrando per la prima volta all'India il dolore di migliaia di genitori.

L'attenzione sui rapimenti di minori da parte della società indiana è aumentata dopo lo sconvolgente caso avvenuto a Noida, un sobborgo di Nuova Delhi, dove nel 2006 i resti di diciassette bambine scomparse sono stati scoperti nella proprietà di un uomo d'affari. L'efferatezza di questi delitti è riuscita a scioccare l'opinione pubblica, mostrando per la prima volta all'India il dolore di migliaia di genitori.

Da allora si ripetono con frequenza i blitz della polizia nelle fabbriche e nelle piantagioni dove molti bambini rapiti, alcuni molto piccoli, lavorano dieci ore al giorno in condizioni disumane. E nelle ultime settimane il cambio di passo nella lotta ai ladri di bambini si è fatto vistoso. I media stanno facendo la loro parte diffondendo fotografie e filmati dei minori dispersi e finalmente anche il governo centrale sta preparando dei provvedimenti normativi per impedire l'impiego nel lavoro dei bambini al di sotto dei 14 anni.

Tuttavia per contrastare il traffico di giovani vite molto rimane ancora da fare: dei 450.000 casi di bimbi vittime dello sfruttamento registrati in India solo 25.000 hanno dato avvio a procedimenti giudiziari, di questi poco più di 3000 si sono conclusi con delle condanne. In particolare è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a far notare come i dati ufficiali sulla tratta dei minori spesso si discostino in maniera significativa da una più triste e nascosta realtà.

In paesi come l'India le statistiche non sono affidabili, e le 90.000 denunce di sparizioni annuali potrebbero rivelarsi solo la punta dell'iceberg di un fenomeno più diffuso addirittura di dieci volte: 900.000 piccoli fantasmi, dimenticati nel bel mezzo della corsa al progresso.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Secondo quanto sostenuto pubblicamente dal governo americano, gli aerei senza pilota (droni), utilizzati per assassinare presunti terroristi in territorio pakistano e altrove, rappresentano uno strumento di alta precisione che consente di ridurre al minino i danni collaterali e le conseguenze di un qualsiasi conflitto armato convenzionale sulla popolazione civile. Mentre cominciano ad emergere dubbi all’interno dell’amministrazione Obama circa la legalità dell’uso dei droni all’estero, a contraddire ancora una volta questa versione ufficiale è un recente studio condotto dalle università americane di Stanford e di New York, i cui ricercatori hanno messo in luce l’impatto devastante che simili operazioni belliche hanno sui civili in Pakistan.

La ricerca - intitolata “Living Under Drones” - è stata realizzata nell’arco di nove mesi e si basa, tra l’altro, su interviste raccolte in Pakistan con vittime e testimoni diretti dei bombardamenti operati con i droni statunitensi. Secondo quanto affermato nell’introduzione, il rapporto “presenta prove degli effetti dannosi e controproducenti dell’attuale politica degli Stati Uniti in materia di droni”, nonché “dell’impatto negativo sui civili” che vivono sotto la minaccia di queste incursioni.

Mentre le autorità americane continuano ad affermare pubblicamente che le operazioni con i droni causano un numero limitato di vittime civili, la realtà appare ben diversa. Sia pure in assenza di dati precisi, Stanford e New York University fanno riferimento a quelli raccolti dall’organizzazione indipendente britannica Bureau of Investigative Journalism, secondo la quale, con ogni probabilità sottostimando il reale impatto dei bombardamenti, tra giugno 2004 e metà settembre 2012 le vittime civili dei droni in Pakistan sono state tra 474 e 881, di cui almeno 176 bambini. La recente ricerca americana ha invece raccolto prove di un singolo attacco, avvenuto nel marzo 2011, che ha colpito i partecipanti ad un meeting tra leader tribali nel Waziristan del Nord, uccidendo in un solo colpo circa 40 persone.

Oltre al numero delle vittime, “Living Under Drones” mette in rilievo anche gli effetti della campagna dei droni americana sulla vita di tutti i giorni dei pakistani che vivono nel nord-est del paese. La presenza dei droni nei cieli 24 ore su 24 “terrorizza uomini, donne e bambini, causando ansia e traumi psicologici nelle loro comunità”, dal momento che chiunque potrebbe essere il bersaglio della prossima incursione.

Ciò comporta cambiamenti nella vita sociale di queste regioni dove, ad esempio, i bambini spesso non vengono più mandati a scuola perché troppo spaventati per uscire di casa o per timore che possano essere colpiti da un drone, mentre le tradizionali riunioni tribali per dirimere le contese tra le varie comunità sono state drasticamente limitate. Particolarmente temuti e cruenti sono poi i bombardamenti che di frequente seguono una prima incursione e che prendono di mira le persone che si recano sul luogo colpito per prestare soccorso alle vittime.

A parte i danni descritti, sostengono i ricercatori, l’efficacia dei droni appare quanto meno discutibile, dal momento che i terroristi di alto profilo uccisi in questo modo rappresentano appena il 2% del totale di quelli assassinati, mentre la maggior parte risultano essere operativi di medio o basso livello. Inoltre, le incursioni alimentano l’odio della popolazione verso gli Stati Uniti, trasformando la campagna dei droni in uno strumento di reclutamento da parte dei gruppi estremisti che si vorrebbero combattere. Vista l’impopolarità dei droni, infine, essi costituiscono una delle principali cause del deterioramento delle relazioni tra Washington e Islamabad.

A parte i danni descritti, sostengono i ricercatori, l’efficacia dei droni appare quanto meno discutibile, dal momento che i terroristi di alto profilo uccisi in questo modo rappresentano appena il 2% del totale di quelli assassinati, mentre la maggior parte risultano essere operativi di medio o basso livello. Inoltre, le incursioni alimentano l’odio della popolazione verso gli Stati Uniti, trasformando la campagna dei droni in uno strumento di reclutamento da parte dei gruppi estremisti che si vorrebbero combattere. Vista l’impopolarità dei droni, infine, essi costituiscono una delle principali cause del deterioramento delle relazioni tra Washington e Islamabad.

La questione cruciale che emerge dalla ricerca delle due università americane riguarda poi le dubbie fondamenta legali sulle quali si basa l’impiego dei droni in Pakistan. Le incursioni aeree vengono condotte infatti senza alcuna trasparenza, visto che la lista dei bersagli viene stilata senza che l’amministrazione Obama passi attraverso un procedimento giudiziario legittimo, così che i sospettati di terrorismo uccisi risultano spesso non essere direttamente coinvolti nei fatti dell’11 settembre 2001.

Nonostante le durissime critiche agli Stati Uniti, gli autori della ricerca ritengono pienamente legittima la campagna anti-terrorismo di Washington in Asia centrale e uno dei loro obiettivi sembra essere perciò quello di invitare il governo a rivedere la propria strategia, in modo da evitare critiche o complicazioni legali.

A questo riguardo, un certo imbarazzo e preoccupazione sembra da qualche tempo pervadere la stessa amministrazione Obama, all’interno della quale stanno aumentando le voci di quanti vorrebbero fornire basi legali più solide alla campagna dei droni. A rivelarlo è un lungo articolo pubblicato martedì dal Wall Street Journal che fa luce anche sui difficili rapporti tra Stati Uniti e Pakistan e sull’ambivalenza di quest’ultimo paese relativamente all’utilizzo dei droni sul proprio territorio.

Il mutato atteggiamento di Islamabad, in seguito al peggioramento dei rapporti con Washington, è infatti alla base dei dubbi di molti funzionari del Dipartimento di Stato americano sulla piena legalità delle operazioni condotte dalla CIA in Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, all’inizio della guerra in Afghanistan, USA e Pakistan erano soliti decidere di comune accordo sulle località e i bersagli da colpire con i droni.

Negli ultimi anni, invece, la principale agenzia di intelligence americana prende ormai le decisioni in questo ambito da sola e più o meno una volta al mese notifica via fax al Pakistan i piani delle incursioni con i droni, indicando la zona interessata. I destinatari dei fax sono i vertici dell’intelligence pakistana (Inter-Services Intelligence, ISI), i quali da tempo non forniscono più alcun riscontro agli americani. Secondo l’interpretazione americana, tuttavia, il Pakistan darebbe comunque il tacito via libera alle operazioni, dal momento che le autorità locali provvedono puntualmente a sgombrare lo spazio aereo indicato dalla CIA.

Questo atteggiamento di Islamabad, da dove il governo pubblicamente continua a condannare l’uso dei droni, viene considerato troppo pericoloso da parte dei consiglieri legali del Dipartimento di Stato, poiché, a differenza di altri paesi come Yemen e Somalia, non prevede un consenso esplicito ad operazioni che potrebbero essere considerate veri e propri atti di guerra. Perciò, in molti premono sull’amministrazione Obama per studiare un'altra base legale, così da mettere al riparo il governo da possibili azioni legali e dalle proteste dell’opinione pubblica o delle associazioni a difesa dei diritti civili.

Questo atteggiamento di Islamabad, da dove il governo pubblicamente continua a condannare l’uso dei droni, viene considerato troppo pericoloso da parte dei consiglieri legali del Dipartimento di Stato, poiché, a differenza di altri paesi come Yemen e Somalia, non prevede un consenso esplicito ad operazioni che potrebbero essere considerate veri e propri atti di guerra. Perciò, in molti premono sull’amministrazione Obama per studiare un'altra base legale, così da mettere al riparo il governo da possibili azioni legali e dalle proteste dell’opinione pubblica o delle associazioni a difesa dei diritti civili.

L’ambiguità del Pakistan, a sua volta, appare chiaramente studiata a tavolino. In questo modo, infatti, il governo può prendere le distanze dalle impopolari incursioni americane, mentre allo stesso tempo viene data una sostanziale approvazione all’uso dei droni, confermata anche dal fatto che non vengono messe in atto misure concrete per impedirle.

La condotta pakistana riflette in definitiva la situazione a dir poco complessa che il governo deve fronteggiare, cercando da un lato di contenere la rabbia popolare e dall’altro di salvaguardare i rapporti con gli Stati Uniti, da dove continuano ad arrivare aiuti economici vitali per la sopravvivenza della classe politica locale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il discorso di Barack Obama, tenuto martedì all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha toccato molti dei temi più caldi dell’agenda internazionale, concentrandosi in particolare sul mondo arabo e il Medio Oriente e presentando per l’ennesima volta gli Stati Uniti come i difensori della democrazia e della libertà di espressione nel mondo. Le parole del presidente americano sono però smentite in maniera clamorosa dalla realtà di un paese nel quale i diritti democratici fondamentali sono da anni esposti ad un processo di grave deterioramento e che sfrutta senza eccezione gli eventi internazionali unicamente per promuovere gli interessi della propria classe dirigente.

La stessa apertura del quarto intervento di Obama al Palazzo di Vetro di New York è stata all’insegna della falsificazione di fatti recentemente accaduti. L’inquilino della Casa Bianca ha infatti ricordato l’ambasciatore USA in Libia, J. Christopher Stevens, assassinato l’11 settembre scorso presso il consolato di Bengasi, tessendone le lodi e dipingendolo come un infaticabile paladino della democrazia, inviato nel paese nordafricano per contribuire alla realizzazione delle aspirazioni della popolazione locale.

Stevens, in realtà, non ha rappresentato altro che la faccia pulita e rispettabile dell’imperialismo a stelle e strisce e, lo scorso anno, nel pieno del conflitto per rovesciare il regime di Gheddafi, venne precocemente spedito proprio a Bengasi per facilitare i collegamenti tra la NATO e i cosiddetti ribelli, tra le cui fila facevano parte quegli stessi estremisti islamici che due settimane fa hanno rivolto le armi contro il più autorevole rappresentante dei loro ex benefattori americani.

Quei principi di libertà e giustizia che Obama ha affermato essere motivo di ispirazione per l’ambasciatore Stevens, ammantano così gli slogan privi di significato che gli Stati Uniti continuano a propagandare per mantenere la loro presenza in aree del globo dove sono in gioco delicati interessi strategici.

Da qui, Obama ha poi condannato gli attacchi delle ultime settimane alle rappresentanze diplomatiche e ai simboli americani nel mondo arabo in seguito all’esplosione della rabbia popolare dopo la diffusione sul web del video amatoriale che irride il profeta Muhammad. Secondo il presidente, i comportamenti sfociati nelle recenti violenze sarebbero un attacco “agli stessi ideali sui quali si fondano le Nazioni Unite” e che fanno in modo che “i popoli possano risolvere le loro differenze pacificamente”.

Simili affermazioni vengono da un leader di un paese che, solo nell’ultimo decennio, ha scatenato due guerre rovinose basate su motivazioni del tutto infondate, che continua a condurre incursioni con aerei senza pilota in territori di paesi sovrani uccidendo centinaia di civili innocenti e si adopera incessantemente per rovesciare con la forza regimi sgraditi senza timore di appoggiare più o meno direttamente organizzazioni legate a quel terrorismo internazionale che sostiene di volere combattere.

In modo corretto, inoltre, Obama ha sottolineato come sia necessario “discutere onestamente delle cause più profonde della crisi” di questi giorni nel mondo arabo, anche se com’è ovvio si è ben guardato dal farlo. Ciò che ha scatenato la rabbia nelle strade del Cairo, di Bengasi, di Kabul o di Islamabad non è tanto il filmato offensivo nei confronti dei musulmani quanto le frustrazioni accumulate da popoli che da decenni subiscono l’oppressione dell’imperialismo americano e di dittatori al servizio di Washington, così come il sostegno incondizionato degli Stati Uniti a Israele e le sofferenze patite dalla nazione palestinese.

Successivamente, nel suo discorso Obama ha parlato della Primavera Araba affermando che la sua amministrazione “ha appoggiato le forze del cambiamento fin da quando meno di due anni fa un venditore ambulante si è dato fuoco in Tunisia per protestare contro la corruzione oppressiva del suo paese”, guidato peraltro da un autocrate fedelissimo di Washington. Anche in questo passaggio il presidente democratico deve aver fatto affidamento sulla memoria corta della platea dell’ONU, dal momento che la prima reazione americana alle rivolte di Tunisia ed Egitto all’inizio del 2011 fu di pieno sostegno alle repressioni delle proteste di piazza messe in atto da Zine El Abidine Ben Ali e Hosni Mubarak.

Successivamente, nel suo discorso Obama ha parlato della Primavera Araba affermando che la sua amministrazione “ha appoggiato le forze del cambiamento fin da quando meno di due anni fa un venditore ambulante si è dato fuoco in Tunisia per protestare contro la corruzione oppressiva del suo paese”, guidato peraltro da un autocrate fedelissimo di Washington. Anche in questo passaggio il presidente democratico deve aver fatto affidamento sulla memoria corta della platea dell’ONU, dal momento che la prima reazione americana alle rivolte di Tunisia ed Egitto all’inizio del 2011 fu di pieno sostegno alle repressioni delle proteste di piazza messe in atto da Zine El Abidine Ben Ali e Hosni Mubarak.

Solo quando, in seguito alla mobilitazione di milioni di lavoratori, la posizione dei regimi risultò insostenibile, la Casa Bianca chiese ai rispettivi dittatori di fare un passo indietro e da subito si adoperò per assicurare una transizione indolore che salvaguardasse gli interessi americani, promuovendo forze reazionarie come l’esercito e i partiti di ispirazione islamica, presentanti come garanti delle rivoluzioni.

In Libia, inoltre, Obama ha detto che gli USA sono intervenuti militarmente con il mandato ONU per “fermare il massacro di innocenti e perché pensavamo che le aspirazioni del popolo erano più forti di un tiranno”. La consueta retorica del presidente nasconde la realtà di un intervento voluto per rimuovere un regime ancora troppo ostile all’Occidente, nonostante le concessioni dell’ultimo decennio, e viceversa troppo disponibile ad aprire il proprio settore energetico a paesi come Russia e Cina. Per Obama è un dettaglio che non merita di essere citato anche il fatto che l’aggressione NATO della Libia ha causato decine di migliaia di morti in seguito ai bombardamenti aerei, mentre le milizie rivoluzionarie si sono macchiate di indicibili abusi e violazioni dei diritti umani, gettando infine il paese nel caos.

Il sostegno americano agli “uomini e alle donne che sono scesi in piazza” contro i regimi dittatoriali non si estende a tutti i paesi del mondo arabo. In Bahrain, ad esempio, gli Stati Uniti hanno sostanzialmente assecondato la repressione della rivolta messa in atto dalla casa regnante, la quale concede alla Marina americana di mantenere un’importante base affacciata sul Golfo Persico. Anche i rapporti con l’Arabia Saudita, uno dei paesi più oscurantisti e retrogradi del pianeta, non sono stati modificati in seguito al soffocamento delle proteste della minoranza sciita e all’intervento militare nel vicino Bahrain per mettere fine alle manifestazioni popolari.

Riguardo alla Siria, invece, Obama ha nuovamente puntato il dito contro Bashar al-Assad, proclamando che il futuro di questo paese, diversamente da quello di altri allineati agli interessi di Washington, “non deve appartenere a un dittatore che massacra il suo popolo”. Obama ha prevedibilmente taciuto le responsabilità degli Stati Uniti e dei loro alleati nell’aggravamento della situazione in Siria, sfociata ormai in un conflitto settario grazie soprattutto al sostegno esterno fornito a “ribelli” che, come in Libia, annoverano tra le proprie fila guerriglieri integralisti legati ad Al-Qaeda.

Con le tensioni crescenti attorno al nucleare iraniano, Obama ha sfruttato il palcoscenico delle Nazioni Unite per ribadire ancora una volta che Teheran “ha mancato l’occasione di dimostrare che il suo programma è rivolto esclusivamente a fini pacifici”. Il presidente americano, pur non piegandosi alle richieste israeliane di fissare dei paletti all’evoluzione del programma nucleare della Repubblica Islamica, ha inoltre confermato di non volere nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi del contenimento di un Iran dotato di armi atomiche, poiché quest’ultimo scenario “minaccerebbe l’esistenza di Israele, la sicurezza dei paesi del Golfo e la stabilità dell’economia globale”, scatenando una corsa agli armamenti atomici nella regione e indebolendo il Trattato di Non Proliferazione.

Con le tensioni crescenti attorno al nucleare iraniano, Obama ha sfruttato il palcoscenico delle Nazioni Unite per ribadire ancora una volta che Teheran “ha mancato l’occasione di dimostrare che il suo programma è rivolto esclusivamente a fini pacifici”. Il presidente americano, pur non piegandosi alle richieste israeliane di fissare dei paletti all’evoluzione del programma nucleare della Repubblica Islamica, ha inoltre confermato di non volere nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi del contenimento di un Iran dotato di armi atomiche, poiché quest’ultimo scenario “minaccerebbe l’esistenza di Israele, la sicurezza dei paesi del Golfo e la stabilità dell’economia globale”, scatenando una corsa agli armamenti atomici nella regione e indebolendo il Trattato di Non Proliferazione.

Per Obama, in sostanza, è l’Iran la principale minaccia alla stabilità e alla sicurezza mediorientale, anche se a mettere e rischio la pace nella regione sembra essere maggiormente la stessa politica americana, nonché il possesso da parte di Israele di centinaia di testate nucleari non dichiarate e al di fuori dello stesso Trattato di Non Proliferazione. Criticando ancora l’Iran per il presunto mancato rispetto degli impegni internazionali, Obama ha spiegato infine che “la strada verso la sicurezza e la prosperità non risiede al di fuori dei confini del diritto internazionale e del rispetto dei diritti umani”.

Queste parole risultano particolarmente significative in quanto pronunciate da un presidente che, nel solco del suo predecessore e nell’ambito della “guerra al terrore”, ha mostrato un chiaro disprezzo per i principi del diritto internazionale, come dimostrano gli assassini di presunti terroristi, anche con cittadinanza americana, senza accuse formali né processi, le uccisioni di civili innocenti tramite incursioni notturne in abitazioni di civili in Afghanistan e con i droni in Pakistan e in Yemen, le detenzioni indefinite e le continue violazioni del territorio di paesi sovrani.

Solo alla fine del suo discorso Obama ha affrontato brevemente la questione della crisi economica, inquadrandola in una realtà immaginaria. Senza considerare le profonde divisioni emerse tra i vari governi e i rappresentanti del capitalismo internazionale, il presidente ha affermato che “in un periodo di sfide, il mondo si è unito per diffondere la prosperità”, mentre “gli Stati Uniti hanno perseguito un’agenda di sviluppo per alimentare la crescita”.

Come dimostrano i dati economici e innumerevoli studi, il livello di prosperità dopo l’esplosione della crisi finanziaria del 2008 è aumentato solo per una ristretta cerchia di privilegiati, mentre le politiche implementate dal governo americano, e non solo, hanno contribuito a peggiorare sensibilmente le condizioni di vita di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

In definitiva, la fugace apparizione di Barack Obama all’ONU tra un evento elettorale e l’altro è stata ancora una volta utilizzata per avanzare i consolidati interessi americani nel mondo, facendo attenzione come al solito ad occultarli sotto la consueta e nauseante retorica dei principi di democrazia di cui gli Stati Uniti, in maniera del tutto arbitraria, continuano a proclamarsi portatori.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con il presidente iraniano Ahmadinejad giunto questa settimana a New York per partecipare all’annuale riunione dell’Assemblea Generale dell’ONU, la questione del programma nucleare di Teheran è tornata al centro del dibattito internazionale proprio mentre i protagonisti del negoziato diplomatico stanno lavorando ad un probabile nuovo incontro da tenersi nelle prossime settimane.

Se i vertici della Repubblica Islamica continuano a mostrare chiari segnali di disponibilità al dialogo, le loro controparti, con Washington in testa, non sembrano però realmente interessate al raggiungimento di un accordo, come ha ulteriormente confermato una recente intervista al rappresentante dell’Iran presso l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

La discussione pubblicata lunedì dall’agenzia di stampa IPS News tra il giornalista investigativo americano, Gareth Porter, e Ali Asghar Soltanieh rappresenta una delle rare occasioni offerte dai media occidentali di prestare attenzione alla versione iraniana su una delle questioni diplomatiche più manipolate e distorte a fini politici degli ultimi anni.

Parlando dell’incontro del 19 settembre scorso a Istanbul tra il capo della diplomazia UE, Catherine Ashton, e il numero uno dei negoziatori iraniani, Saeed Jalili, Soltanieh ha rivelato che il suo paese si è nuovamente offerto di accettare una delle principali richieste dei cosiddetti P5+1 (USA, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina e Germania), cioè quella di sospendere il processo di arricchimento dell’uranio al 20%. Questo livello risulta lontano dal 90% considerato necessario per l’impiego dell’uranio a fini bellici, anche se tecnicamente quest’ultima soglia appare facilmente raggiungibile a partire dall’arricchimento al 20%.

Come ci si aspetterebbe in una qualsiasi normale trattativa, la proposta di Teheran presentata nella metropoli turca prevede ovviamente in cambio alcune concessioni, tra cui in primo luogo l’allentamento o la cancellazione delle pesanti sanzioni economiche imposte all’Iran in questi anni.

Come ha sottolineato Gareth Porter, la proposta iraniana era stata più volte riportata dai giornali durante i precedenti incontri ma è stata per la prima volta confermata lunedì da un esponente di alto livello del regime iraniano. Sia a Istanbul a maggio che a Baghdad a giugno, così, i delegati di Teheran avevano prospettato un’interruzione volontaria del ciclo di arricchimento dell’uranio al 20%, ma i P5+1 sono risultati irremovibili sulla contropartita da offrire.

Come ha sottolineato Gareth Porter, la proposta iraniana era stata più volte riportata dai giornali durante i precedenti incontri ma è stata per la prima volta confermata lunedì da un esponente di alto livello del regime iraniano. Sia a Istanbul a maggio che a Baghdad a giugno, così, i delegati di Teheran avevano prospettato un’interruzione volontaria del ciclo di arricchimento dell’uranio al 20%, ma i P5+1 sono risultati irremovibili sulla contropartita da offrire.

Con Washington in testa, in entrambe le occasioni venne infatti chiesto all’Iran di sottomettersi senza condizioni al volere occidentale. L’arricchimento al 20% andava perciò sospeso incondizionatamente e, solo in un secondo momento, la discussione avrebbe potuto concentrarsi su un graduale allentamento delle sanzioni.

Un secondo punto che rivela la sostanziale malafede dei governi occidentali e, in parte, anche dell’AIEA nelle trattative sul nucleare con l’Iran, si deduce inoltre da un’altra richiesta che Soltanieh sostiene di aver sottoposto a Lady Ashton durante il più recente vertice. Essa riguarda le accuse rivolte a Teheran di avere appunto utilizzato il proprio programma nucleare a fini militari. L’AIEA basa queste accuse su documenti di intelligence di Stati Uniti e di altri paesi, finora mai mostrati ai rappresentanti della Repubblica Islamica che, invece, vorrebbero avere a disposizione, così da poter formulare una risposta adeguata.

L’AIEA, tuttavia, non intende fare concessioni su questo punto e, come sostiene Soltanieh, i suoi emissari nei mesi scorsi sono andati vicini a cedere sulla condivisione dei documenti per poi ritrattare all’ultimo momento. Questo cambio di rotta è avvenuto con ogni probabilità in seguito alle pressioni degli Stati Uniti, forse preoccupati per la possibile pubblicazione di materiale che rivelerebbe come le accuse all’Iran di aver lavorato alla produzione di armi nucleari siano prive di fondamento.

Sull’opportunità di permettere all’Iran di accedere ai documenti di intelligence usati dall’AIEA aveva insistito più volte anche l’ex direttore dell’agenzia, Mohamed ElBaradei, il quale nella sua biografia “L’età dell’inganno” afferma che la mancata condivisione con Teheran di questo materiale equivale ad “accusare una persona senza rivelare quali siano le accuse mossegli contro”.

Infine, Soltanieh ha elencato un’altra più che ragionevole richiesta sottoposta all’AIEA, cioè che le questioni oggetto di negoziati, sulle quali l’Iran ha fornito risposte adeguate, vengano considerate concluse una volta per tutte. L’AIEA, al contrario, intende riservarsi la possibilità di riaprire tali questioni in qualsiasi momento anche se sono già state risolte. Questa facoltà, sostiene legittimamente Soltanieh, potrebbe di fatto comportare il prolungamento all’infinito dell’indagine sul nucleare iraniano.

Infine, Soltanieh ha elencato un’altra più che ragionevole richiesta sottoposta all’AIEA, cioè che le questioni oggetto di negoziati, sulle quali l’Iran ha fornito risposte adeguate, vengano considerate concluse una volta per tutte. L’AIEA, al contrario, intende riservarsi la possibilità di riaprire tali questioni in qualsiasi momento anche se sono già state risolte. Questa facoltà, sostiene legittimamente Soltanieh, potrebbe di fatto comportare il prolungamento all’infinito dell’indagine sul nucleare iraniano.

L’intervista a Soltanieh, in definitiva, sembra confermare il desiderio del regime di Teheran di giungere ad una soluzione negoziata della questione nucleare, anche se l’Iran intende ottenere questo risultato senza soccombere agli inaccettabili diktat occidentali e mantenendo in vita il proprio programma civile, considerato del tutto legittimo in quanto il paese è firmatario del Trattato di Non Proliferazione.

Da un lato, insomma, la Repubblica Islamica vuole liberarsi delle sanzioni che stanno causando gravi danni alla propria economia, mentre dall’altro sente di poter mantenere un certo spazio di manovra, dal momento che il paese appare tutt’altro che isolato, a differenza di quanto sostengono media e governi occidentali. L’Iran, infatti, nonostante gli ostacoli continua ad esportare petrolio anche a paesi vicini a Washington, come l’India, e sul piano diplomatico ha incassato recentemente il sostegno al proprio programma nucleare dei 120 governi facenti parte del Movimento dei Paesi Non Allineati, riunitisi proprio a Teheran a fine agosto.

Toni relativamente concilianti sono stati espressi in questi giorni anche dal presidente Ahmadinejad a New York in varie interviste rilasciate ai media americani. In merito alla questione nucleare, Ahmadinejad ha sostanzialmente attribuito a Israele la responsabilità dell’innalzamento delle tensioni in Medio Oriente delle ultime settimane attorno ad un possibile attacco militare contro Teheran. Allo stesso tempo ha ribadito che il suo paese rimane disponibile a trattare con gli Stati Uniti, anche se le varie amministrazioni americane succedutesi in questi anni hanno perso ogni occasione per migliorare i rapporti con l’Iran.

Ahmadinejad ha poi confermato ancora una volta che il programma nucleare del suo paese ha esclusivamente scopi pacifici, mentre ha respinto le minacce di un’aggressione israeliana, la cui retorica guerrafondaia non sembra preoccupare più di tanto il regime di Teheran.

Ahmadinejad ha poi confermato ancora una volta che il programma nucleare del suo paese ha esclusivamente scopi pacifici, mentre ha respinto le minacce di un’aggressione israeliana, la cui retorica guerrafondaia non sembra preoccupare più di tanto il regime di Teheran.

Da parte statunitense, invece, l’arrivo a New York di Ahmadinejad è stato accolto con l’annuncio di nuove misure punitive. Lunedì, infatti, il Dipartimento del Tesoro ha ufficialmente collegato la compagnia petrolifera di stato iraniana, National Iranian Oil Company (NIOC), ai Guardiani della Rivoluzione.

Dal momento che questi ultimi sono da tempo bersaglio di sanzioni unilaterali USA, la decisione permetterà al governo di Washington di prendere provvedimenti contro quelle banche che continueranno ad intrattenere rapporti d’affari con la NIOC.

La motivazione ufficiale del provvedimento è stata spiegata dalle parole farneticanti del deputato democratico Howard Berman, membro della commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti, secondo il quale “le transazioni petrolifere con la NIOC vanno a rafforzare il ruolo dei Guardiani della Rivoluzione nel programma nucleare militare iraniano e nel sostenere attività terroristiche”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

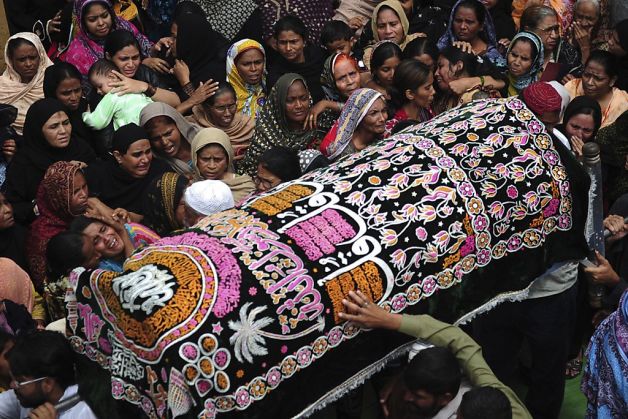

Il devastante incendio scoppiato un paio di settimane fa in una fabbrica pakistana, causando la morte di oltre 300 operai, rimasti intrappolati a causa del mancato rispetto delle più normali procedure di sicurezza, continua ad alimentare discussioni e polemiche. Il bilancio della strage è il più grave in assoluto nella storia dei disastri industriali e ha portato alla luce non solo le drammatiche condizioni in cui sono costretti i lavoratori di molte strutture produttive in paesi che offrono alle multinazionali manodopera a bassissimo costo, ma anche la discutibilità di un sistema di certificazione che spesso non garantisce l’applicazione effettiva delle basilari norme a difesa della salute dei lavoratori stessi.

L’incidente è avvenuto l’11 settembre scorso presso la Ali Enterprises, una fabbrica tessile situata nei pressi di Karachi, la più popolata città del Pakistan, di cui è considerata la capitale commerciale. Al momento dello scoppio dell’incendio erano presenti circa 650 operai che si sono trovati di fronte ad uscite di sicurezza e finestre sbarrate. Nella ressa per assicurarsi l’unica via d’uscita dall’edificio sono morti carbonizzati o asfissiati almeno 315 lavoratori, mentre i feriti sono stati oltre 200, tra cui molti versano tuttora in gravi condizioni. Secondo quanto riportato dai media, gli stipendi dei dipendenti di Ali Enterprises oscillano tra i 50 e i 100 dollari mensili.

Le condizioni di sicurezza della fabbrica colpita dal grave incendio sono comuni a quasi tutte le strutture di Karachi, una megalopoli di 18 milioni di abitanti che ospita circa dieci mila edifici adibiti ad attività industriali. Di questi ultimi, secondo quanto rivelato all’agenzia di stampa AFP da un ex amministratore locale, solo alcune decine risultano avere uscite di sicurezza adeguate.

Ali Enterprises produce in particolare jeans per svariati marchi occidentali, anche se finora l’unica azienda ad aver confermato di avere rapporti d’affari con la fabbrica pakistana è stata la catena tedesca di abbigliamento KiK. Nonostante un fatturato di oltre un miliardo di euro e i 3.200 punti vendita tra Germania, Austria ed Europea Orientale, KiK (“Kunde ist König”, “Il cliente è il Re”) è già stata nel recente passato al centro di polemiche per essersi rifornita in fabbriche del Bangladesh che impiegavano manodopera minorile pagata con un minimo di 18 euro al mese.

Dopo la strage di Karachi, KiK ha fatto sapere di avere ordinato negli ultimi anni tre ispezioni indipendenti nella struttura di Ali Enterprises. Un controllo svolto nel 2007 aveva rilevato gravi carenze del sistema di sicurezza anti-incendio ma un’ulteriore indagine nel dicembre dello scorso anno ha evidenziato invece una situazione adeguata e il sostanziale rispetto delle norme.

Come ha rivelato qualche giorno fa un articolo del New York Times, controlli ufficialmente indipendenti presso Ali Enterprises sono stati condotti anche più recentemente. Infatti, addirittura poche settimane prima del disastro, nella struttura di Karachi era stata eseguita un’ispezione patrocinata da Social Accountability International (SAI), un’organizzazione non governativa finanziata e sostenuta da aziende private, tra cui alcuni importanti marchi dell’abbigliamento come Burberry, Gap, Gucci, H&M, Marks & Spencer e Timberland.

Come ha rivelato qualche giorno fa un articolo del New York Times, controlli ufficialmente indipendenti presso Ali Enterprises sono stati condotti anche più recentemente. Infatti, addirittura poche settimane prima del disastro, nella struttura di Karachi era stata eseguita un’ispezione patrocinata da Social Accountability International (SAI), un’organizzazione non governativa finanziata e sostenuta da aziende private, tra cui alcuni importanti marchi dell’abbigliamento come Burberry, Gap, Gucci, H&M, Marks & Spencer e Timberland.

Secondo il suo sito web, lo scopo di SAI sarebbe “il miglioramento dei luoghi di lavoro e delle comunità tramite lo sviluppo e l’implementazione di principi socialmente responsabili”. Per ottenere questo obiettivo, tra l’altro, nel 1997 SAI ha lanciato la prestigiosa certificazione SA8000 (Social Accountability 8000), modellata sulle convenzioni ONU e dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro (ILO), per il cui ottenimento le aziende ispezionate devono mostrare l’adozione di “standard” internazionali in vari ambiti, tra cui quello della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro, della manodopera minorile e della libertà di associazione.

A condurre materialmente l’audit presso Ali Enterprises è stato un noto ente certificatore italiano, RINA Group, che il 20 agosto scorso ha rilasciato la certificazione SA8000 all’azienda pakistana. RINA Group ha fatto sapere di non essere disponibile a rilasciare alcun commento sulla vicenda, ma sul proprio sito ha pubblicato una dichiarazione ufficiale nella quale conferma che i suoi ispettori hanno effettuato l’audit a Karachi tra la fine di giugno e i primi di luglio, rilevando la presenza e il rispetto delle misure di sicurezza necessarie al rilascio della certificazione.

Il compito di RINA Group, si legge poi nello stesso comunicato, non è quello di verificare l’implementazione costante delle norme di sicurezza, né di monitorare il continuo rispetto di esse, incombenze che ricadono rispettivamente sui vertici aziendali e sulle autorità locali pakistane. Da questa dichiarazione e, soprattutto, dal bilancio della strage dell’11 settembre e dal racconto dei sopravvissuti, si deduce in definitiva che in occasione dell’audit la direzione di Ali Enterprises potrebbe essersi adoperata affinché venisse data la parvenza del rispetto delle regole di sicurezza presso il proprio stabilimento e che, in seguito all’ottenimento della certificazione, la situazione relativa al rispetto delle misure di sicurezza sarebbe tornata rapidamente allo stato precedente.

Se non esiste motivo per dubitare di quanto ha rilevato RINA Group, è tuttavia doveroso interrogarsi sulla legittimità e sulla moralità di un sistema - nel quale sono coinvolti i vertici delle aziende e le autorità locali di paesi come il Pakistan, le multinazionali e gli stessi enti certificatori - che nella piena legalità consente l’attestazione di fronte alla comunità internazionale del rispetto di norme di sicurezza che invece, nella realtà quotidiana dei luoghi di lavoro, in fabbriche come Ali Enterprises sono puntualmente ignorate, tanto da causare stragi orrende quando si verificano incidenti come quello dell’11 settembre scorso.

I fini ambiziosi e i risultati ottenuti nel miglioramento delle condizioni di lavoro in molti paesi, come vengono descritti sul sito web di SAI, appaiono a molti quanto meno discutibili.

I fini ambiziosi e i risultati ottenuti nel miglioramento delle condizioni di lavoro in molti paesi, come vengono descritti sul sito web di SAI, appaiono a molti quanto meno discutibili.

A trarre un bilancio di questo sistema è stato ad esempio Richard Locke, professore di scienze politiche presso l’M.I.T. ed esperto in procedure di certificazione, il quale in un’intervista al New York Times ha affermato che “anche dopo più di un decennio di controlli privati, simili programmi - al di là di quanto ben finanziati od organizzati siano e di quanto addestrati risultino essere gli ispettori - di per sé stessi semplicemente non producono miglioramenti significativi e duraturi negli standard lavorativi della maggior parte delle fabbriche”.

Di fronte alla gravità dei fatti di Karachi, il governo pakistano ha subito creato un’apposita commissione d’inchiesta, mentre i tre proprietari di Ali Enterprises sono già apparsi di fronte ad un tribunale e i loro beni sono stati congelati. Immediatamente, inoltre, sono emersi i racconti di colossali abusi del sistema di regolamentazione del settore industriale del paese centro-asiatico che rivelano imbarazzanti e diffuse collusioni tra i vertici delle aziende, la classe politica e gli enti teoricamente preposti al controllo del rispetto delle norme di sicurezza nelle fabbriche.

Nonostante le promesse e il cordoglio espresso, gli stessi esponenti del governo di Islamabad condividono la responsabilità morale dell’accaduto, dal momento che essi contribuiscono a perpetuare una situazione nella quale la gran parte degli operai pakistani è costretta ad accettare condizioni di lavoro pericolose per una manciata di dollari.

Le élite politiche agiscono infatti in totale accordo con i vertici delle aziende locali, le quali cercano in tutti i modi di abbassare i propri costi di produzione.

Le élite politiche agiscono infatti in totale accordo con i vertici delle aziende locali, le quali cercano in tutti i modi di abbassare i propri costi di produzione.

Questa situazione viene sfruttata dalle corporation che operano su scala globale, alla ricerca di fornitori che offrano prodotti a prezzi sempre più bassi, scatenando così a loro volta una competizione tra le aziende di paesi come Pakistan o Bangladesh, dalla quale ad uscire puntualmente sconfitta è la forza lavoro indigena, sfruttata e ridotta in condizioni degne degli opifici europei del XIX secolo.

Una volta spente le polemiche seguite alla strage di Karachi, perciò, è estremamente probabile che le cose non cambieranno di molto, anche perché, come ha scritto l’AFP nei giorni seguiti al rogo, “in un mercato globale sempre più competitivo… i proprietari delle fabbriche si trovano a fronteggiare un difficile dilemma, dal momento che standard di sicurezza più elevati comportano maggiori costi di produzione”.

In tempi di crisi e con una concorrenza spietata, quindi, il sistema produttivo che consente alle grandi aziende di aumentare comunque i loro profitti farà in modo che ad essere sacrificata sarà sempre e comunque la sicurezza dei lavoratori, così come le loro aspirazioni a decenti retribuzioni e condizioni di vita.