- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Diego Angelo Bertozzi

di Diego Angelo Bertozzi

Si è conclusa con un nulla di fatto la due giorni cinese di Hillary Clinton. O meglio, il segretario di Stato statunitense torna in patria - dopo quello che con ogni probabilità sarà il suo ultimo viaggio nell’ex Celeste Impero - con il peso di una serie di “no”. Insomma ci si è parlati, ma restando fermi sulle proprie posizioni, secondo quanto recitano i comunicati ufficiali.

Non che ci si potesse aspettare di più da questa missione viste le polemiche e i reciproci attacchi che l’hanno proceduta e con Pechino che accusa sempre più apertamente Washington di attuare una politica di contenimento nei suoi confronti e di sostenere, quando non aizzare, le rivendicazioni dei Paesi che si affacciano sul Mar Cinese Meridionale come sul Pacifico settentrionale. E certamente non poteva rappresentare un buon viatico il progetto statunitense - rivelato a fine agosto dal Washington Post - di uno scudo antimissile asiatico dalle mal celate prerogative anti-cinesi.

E proprio in relazione al surriscaldamento delle acque asiatiche, la distanza politica e di principio tra le due potenze viene confermata. Mentre gli Usa, in nome della libertà di navigazione, insistono sulla necessità di un accordo tra le parti interessate - Cina, Vietnam, Filippine, Brunei, Taiwan, Malesia, Giappone - in ambito multilaterale, quindi nel quadro dell’Asean, Pechino ha ribadito la sua volontà di difendere una “indiscutibile” sovranità sulle acque e isole contese (Diaoyu, Huangyan, Paracel e Spratly) e di ricercare soluzioni solo con i dialogo “tra i diretti interessati” e al di fuori da un contesto multilaterale.

Differenza certo non di poco conto: in questo modo gli Stati Uniti, che contano diversi alleati nell’Asean, sarebbero tagliati fuori. A segnalare tutta la delicatezza della questione e l’apertura di un nuovo fronte di attrito, il vertice di luglio dell’organizzazione asiatica si è concluso, per la prima volto dopo 45 anni, senza l’adozione di un comunicato congiunto segnando una indubbia vittoria diplomatica per Pechino e della sua politica di accordi bilaterali.

Stesso discorso anche per quando riguarda il fronte caldo siriano, in relazione al quale le posizioni restano agli antipodi, esacerbate dalle dure reazioni statunitensi al triplo veto posto dalla Cina, in accordo con la Russia, in sede di Consiglio di Sicurezza. Pure in questo caso, nulla di cui stupirsi.

Stesso discorso anche per quando riguarda il fronte caldo siriano, in relazione al quale le posizioni restano agli antipodi, esacerbate dalle dure reazioni statunitensi al triplo veto posto dalla Cina, in accordo con la Russia, in sede di Consiglio di Sicurezza. Pure in questo caso, nulla di cui stupirsi.

Se da una parte si è più volte paventato, tra alleati della Nato come nel raggruppamento degli “Amici della Siria”, un intervento militare sotto forma di “no-fly zone” a protezione dei civili o di “safe zone” a protezione dei rifugiati in territorio siriano (la Turchia ha pure proposto anche una zona cuscinetto di 20 km per impedire operazione del PKK), dall’altra vengono ribaditi i principi del rispetto della sovranità e della non interferenza nelle questioni interne di Damasco.

Il timore di Pechino è che si arrivi alla riproposizione del modello libico, vale a dire di un attacco militare in piena regola con l’unico obiettivo di un cambio di regime. Alla richiesta occidentale e delle monarchie del golfo di un allontanamento di Assad, la Cina ha sempre opposto la via del dialogo tra forze di governo e di opposizione senza alcuna interferenza internazionale che non sia quella stabilita di comune accordo in sede Onu. In questo contesto va letta l'apertura del ministro degli Esteri Yang Jeichi ad una possibile “transizione politica” in Siria alla luce della radicalizzazione degli scontri in atto.

Posizioni inconciliabili, quindi, che risentono indubbiamente anche della delicata fase politica che attraversano i due Paesi. Se gli Stati Uniti sono ormai in piena campagna elettorale presidenziale (e la Cina rappresenta uno degli argomenti della disputa), la Cina vivrà ad ottobre il 18° congresso del Partito comunista che sancirà l’avvento al potere di una nuova generazione di governo. Ed è fuori di dubbio che a Pechino soffi con maggiore insistenza il vento del nazionalismo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il limitato entusiasmo generato dal discorso di Barack Obama, che ha chiuso giovedì la convention democratica, è stato immediatamente ridimensionato dalla pubblicazione poche ore più tardi dei nuovi preoccupanti dati sull’andamento dell’occupazione negli Stati Uniti. La modestissima crescita di posti di lavoro nel mese di agosto ha infatti confermato come il quadro ottimistico della situazione economica dipinto dal presidente sia del tutto illusorio e che la crescita è ancora ben lontana dal portare reali benefici alla maggior parte della popolazione americana.

Secondo i dati diffusi venerdì dal Dipartimento del lavoro, durante il mese appena trascorso l’economia USA ha aggiunto appena 96 mila nuovi posti, un numero nemmeno sufficiente a tenere il passo con la crescita demografica. Secondo un recente studio del think tank Economic Policy Institute, gli Stati Uniti dovrebbe creare almeno 350 mila nuovi posti ogni mese solo per tornare in tre anni ai livelli di disoccupazione precedenti la recessione.

Il tasso ufficiale di disoccupazione è in realtà sceso dall’8,3% di luglio all’8,1% ma soltanto perché 368 mila persone hanno smesso di cercare lavoro e perciò sono rimaste fuori dai calcoli del governo. Per i più giovani, invece, il livello di disoccupazione è salito in un mese dal 16,4% al 16,8%.

A questi dati preoccupanti va aggiunto anche il fatto che le retribuzioni orarie nel mese di agosto sono scese di un altro1%, mentre nell’ultimo anno sono cresciute solo dell’1,7%, cioè meno del tasso di inflazione. Ciò conferma che i pochi posti di lavoro che vengono creati consentono oltretutto ai lavoratori di guadagnare di meno rispetto al recente passato.

Inoltre, il numero delle persone occupate negli Stati Uniti è crollato al 63,5%, vale a dire al livello più basso da 31 anni a questa parte. Come se non bastasse, il Dipartimento del Lavoro ha anche corretto al ribasso i dati sull’occupazione di giugno e di luglio, durante i quali sono stati creati 41 mila posti di lavoro in meno rispetto a quanto inizialmente annunciato.

Inoltre, il numero delle persone occupate negli Stati Uniti è crollato al 63,5%, vale a dire al livello più basso da 31 anni a questa parte. Come se non bastasse, il Dipartimento del Lavoro ha anche corretto al ribasso i dati sull’occupazione di giugno e di luglio, durante i quali sono stati creati 41 mila posti di lavoro in meno rispetto a quanto inizialmente annunciato.

Ad aggravare la situazione attuale sono anche le politiche del governo federale che, al contrario di quanto è accaduto nelle precedenti crisi economiche, ha contribuito in maniera massiccia all’aumento della disoccupazione. Ad agosto, infatti, 7 mila dipendenti pubblici hanno perso il lavoro, portando il totale a 670 mila dal giugno 2009, data in cui la recessione è ufficialmente terminata negli Stati Uniti.

Numeri simili, di cui Obama si è più volte vantato in campagna elettorale, smentiscono la retorica democratica sentita nei giorni scorsi a Charlotte per cui lo stato dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel rilanciare l’economia di un paese.

Nella lettura degli ultimi dati sulla disoccupazione, l’amministrazione Obama è apparsa ancora una volta fuori dalla realtà. Il capo dei consiglieri economici della Casa Bianca, Alan Krueger, ha ad esempio affermato che “i dati sono un’ulteriore conferma che l’economia americana sta continuando la sua ripresa”.

Il presidente, da parte sua, nel corso di un evento elettorale in New Hampshire si è limitato a far notare che il numero di posti di lavoro aggiunti ad agosto “non è sufficiente” e ha lanciato un nuovo appello ai repubblicani per l’approvazione della sua proposta di legge di stimolo all’occupazione che consiste principalmente in sussidi e sgravi fiscali per le aziende private.

I dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti si accompagnano a quelli altrettanto negativi sull’andamento economico a livello internazionale. Ad agosto, ad esempio, la produzione industriale nei paesi dell’eurozona è scesa per il tredicesimo mese consecutivo, mentre quella cinese ha fatto segnare il rallentamento più marcato dal 2009.

Nonostante i numeri così negativi del Dipartimento del Lavoro americano, la borsa di Wall Street nella giornata di venerdì ha fatto segnare sensibili rialzi. Secondo i commentatori ciò sarebbe la conseguenza delle decisioni annunciate giovedì dal presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e del probabile prossimo intervento della Fed americana per cercare di invertire il trend negativo.

Nonostante i numeri così negativi del Dipartimento del Lavoro americano, la borsa di Wall Street nella giornata di venerdì ha fatto segnare sensibili rialzi. Secondo i commentatori ciò sarebbe la conseguenza delle decisioni annunciate giovedì dal presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e del probabile prossimo intervento della Fed americana per cercare di invertire il trend negativo.

La reazione sostanzialmente positiva dei mercati riflette però anche il fatto che le grandi aziende americane intendono mantenere a lungo un livello di disoccupazione elevato per forzare i lavoratori ad accettare impieghi sottopagati e privi di diritti.

Di conseguenza, appare tutt’altro che sorprendente che la classe politica americana, e non solo, di fronte ad un tale scenario continui a perseguire politiche che contribuiscono ad aggravare la situazione. Per Obama e i democratici il numero enorme dei senza lavoro costituisce tutt’al più un motivo di preoccupazione che potrebbe mettere a repentaglio le loro chance di vittoria nel voto di novembre.

A conferma del totale disinteresse di Washington per le sorti dei senza lavoro negli Stati Uniti, entrambi i partiti concordano nel non prolungare i sussidi federali di disoccupazione che scadranno a fine anno, così che a gennaio altri due milioni di americani si ritroveranno improvvisamente senza alcun reddito e con ben poche prospettive di trovare un impiego stabile e ben retribuito.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con il discorso di accettazione della nomination da parte di Barack Obama, nella notte italiana di giovedì si è conclusa a Charlotte, in North Carolina, una convention democratica all’insegna della demagogia e di un populismo che nasconde a malapena il divario enorme tra la classe dirigente americana e i problemi della grandissima maggioranza della popolazione. La retorica del presidente ha ancora una volta distorto il significato delle politiche perseguite dalla sua amministrazione durante il primo mandato, prospettando, se gliene sarà data la possibilità dagli elettori, l’illusione di un’imminente crescita economica a beneficio delle classe più disagiate, proprio mentre al contrario, al di là dell’esito del voto, si profilano altri quattro anni di nuovi assalti alle condizioni di vita di lavoratori e classe media.

Con un livello di entusiasmo già decisamente inferiore rispetto al 2008, a causa del maltempo gli organizzatori dell’evento di questa settimana si sono visti costretti a cancellare all’ultimo minuto anche l’intervento di Obama in uno stadio all’aperto, privando il presidente di un’apparizione di fronte ad una folla di oltre 60 mila sostenitori. Il suo discorso è stato alla fine spostato all’interno della Time Warner Cable Arena, dove nei primi due giorni della convention avevano sfilato i vari esponenti del partito.

A Charlotte, come a Tampa la settimana scorsa durante la convention repubblicana, l’intervento finale del candidato alla Casa Bianca ha suggellato una tre giorni del tutto artificiosa, durante la quale è mancato un vero dibattito sulla situazione drammatica di decine di milioni di americani, aggravata dalle politiche messe in atto in questi anni per salvare il sistema finanziario responsabile della crisi esplosa nell’autunno del 2008.

Salito sul palco dopo l’accettazione della candidatura alla vice-presidenza di Joe Biden, Obama ha elencato una serie di promesse, tra cui spiccano quelle di aggiungere un milione di nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero entro il 2016 e di ridurre il deficit federale di 4 mila miliardi di dollari nel prossimo decennio. Due obiettivi che dovrebbero essere raggiunti, rispettivamente, con l’ulteriore drastica riduzione delle retribuzioni e dei diritti dei lavoratori - come è stato fatto con il “salvataggio” dell’industria automobilistica americana - e con tagli devastanti alla spesa pubblica.

Senza timore di essere accusato di ipocrisia da una stampa “mainstream” che continua a sottolineare come tra i programmi dei due partiti vi sia una differenza sostanziale, Obama ha poi accusato Mitt Romney e i repubblicani di voler perseguire le stesse fallimentari politiche ultra-liberiste che beneficiano solo le classi più agiate, mentre i democratici si proporrebbero come gli unici difensori di una “middle-class” sempre più in affanno.

Una simile caratterizzazione, al centro del dibattito democratico a Charlotte, è però del tutto infondata, dal momento che non spiega come in questi quattro anni a beneficiare delle politiche economiche dell’amministrazione Obama siano state solo le grandi corporation, così come top manager e speculatori di Wall Street che hanno visto lievitare i propri bonus. Inoltre, la presunta volontà di difendere la classe media si è accompagnata all’affermazione della necessità dell’intervento dello stato nell’economia per correggere le distorsioni del mercato. A differenza di quanto sostengono i repubblicani, i democratici hanno ripetuto che lo stato non è la causa di tutti i mali. Tale posizione è però smentita dai fatti. In questi anni, ad esempio, sia a livello federale che locale, gli amministratori democratici non sono stati da meno di quelli repubblicani nel licenziare migliaia di dipendenti pubblici e nell’abolizione di programmi pubblici fondamentali, il tutto quasi sempre con la collaborazione delle organizzazioni sindacali.

Inoltre, la presunta volontà di difendere la classe media si è accompagnata all’affermazione della necessità dell’intervento dello stato nell’economia per correggere le distorsioni del mercato. A differenza di quanto sostengono i repubblicani, i democratici hanno ripetuto che lo stato non è la causa di tutti i mali. Tale posizione è però smentita dai fatti. In questi anni, ad esempio, sia a livello federale che locale, gli amministratori democratici non sono stati da meno di quelli repubblicani nel licenziare migliaia di dipendenti pubblici e nell’abolizione di programmi pubblici fondamentali, il tutto quasi sempre con la collaborazione delle organizzazioni sindacali.

La retorica ufficiale di un partito che si batte per il benessere della classe media è smascherata insomma da una realtà nella quale i poteri forti continuano ad esercitare un’influenza smisurata sulla politica di Washington. Proprio mentre un leader democratico dopo l’altro criticava l’eccessiva vicinanza dei repubblicani alle classi privilegiate, il partito ha dato il via ad un’aggressiva campagna per convincere un gruppo di facoltosi finanziatori ad aprire i cordoni della borsa e donare milioni di dollari per la campagna presidenziale. A questo scopo, l’altro giorno all’ex capo di gabinetto di Obama e sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, è stato assegnato l’incarico di dirigere la raccolta fondi di una “Super PAC” democratica.

L’intervento di Obama, come già ricordato, è stato preceduto da quello del suo vice, Biden, il quale ha ribadito i due “successi” attorno ai quali ha sostanzialmente ruotato la convention: la bancarotta controllata e il salvataggio di General Motors e la morte di Osama bin Laden. Quest’ultimo argomento è stato ancora una volta sfruttato per sottolineare le credenziali del presidente sui temi della sicurezza nazionale, tradizionalmente un punto di forza dei repubblicani. L’utilizzo a fini di propaganda elettorale di un assassinio cruento e illegale, attuato in violazione del territorio di un paese sovrano, testimonia a sufficienza dello spostamento a destra di un partito che continua ad affermare nel proprio programma ufficiale la difesa dei diritti civili e della legalità costituzionale. La politica estera, che era rimasta fuori quasi del tutto dal discorso di Romney, ha invece occupato buona parte di quello di Obama. Il presidente ha accusato il rivale di inesperienza in questo ambito e di essere eccessivamente dipendente da consiglieri neo-conservatori dell’era Bush, nonché di avere un’idea delle vicende internazionali ancora legata ai tempi della guerra fredda. Obama ha difeso la lotta condotta dalla sua amministrazione contro Al-Qaeda, ovviamente senza citare né il drammatico deterioramento dei diritti democratici sul fronte interno e internazionale né il sostegno di fatto fornito proprio agli estremisti islamici anti-Assad in Siria, ma anche la fine della guerra in Iraq e il piano di ritiro delle forze di occupazione in Afghanistan. Anche in quest’ultimo caso, l’inquilino della Casa Bianca ha mancato di sottolineare come nel paese centro-asiatico rimarrà un significativo contingente anche dopo il 2014.

La politica estera, che era rimasta fuori quasi del tutto dal discorso di Romney, ha invece occupato buona parte di quello di Obama. Il presidente ha accusato il rivale di inesperienza in questo ambito e di essere eccessivamente dipendente da consiglieri neo-conservatori dell’era Bush, nonché di avere un’idea delle vicende internazionali ancora legata ai tempi della guerra fredda. Obama ha difeso la lotta condotta dalla sua amministrazione contro Al-Qaeda, ovviamente senza citare né il drammatico deterioramento dei diritti democratici sul fronte interno e internazionale né il sostegno di fatto fornito proprio agli estremisti islamici anti-Assad in Siria, ma anche la fine della guerra in Iraq e il piano di ritiro delle forze di occupazione in Afghanistan. Anche in quest’ultimo caso, l’inquilino della Casa Bianca ha mancato di sottolineare come nel paese centro-asiatico rimarrà un significativo contingente anche dopo il 2014.

La sfilata a Charlotte di star del cinema e della musica - da Scarlett Johansson e Eva Longoria, dai Foo Fighters a Mary J Blige - testimonia infine il tentativo di dare al Partito Democratico un immagine di modernità e di vicinanza ai giovani americani sempre più sfiduciati. Allo stesso scopo è stata decisa la promozione dei temi identitari, come i matrimoni gay, entrati quest’anno per la prima volta nella piattaforma programmatica del partito di Obama.

Nel complesso, in ogni caso, a Charlotte come a Tampa in queste due settimane si è assistito ad un desolante spettacolo che avrebbe dovuto offrire l’occasione di una qualche riflessione ai media e ai commentatori d’oltreoceano sullo stato della politica americana.

Parallelamente al degrado del clima democratico negli Stati Uniti, infatti, le convention hanno perso da tempo la loro funzione di decidere il candidato alla Casa Bianca, mentre servono soltanto ad offrire un palcoscenico mediatico nazionale ai candidati stessi e ai leader di partito. Questi ultimi trascorrono così tre giorni a fare promesse che non verranno mai mantenute e ad intrattenere lobbisti e rappresentanti dei grandi interessi economici che realmente decidono delle sorti del paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Il quattro settembre del 1997, quindici anni fa, un giovane imprenditore italiano, Fabio Di Celmo, 32 anni, moriva a L’Avana. Ucciso da una bomba, piazzata nella hall dell’Hotel Copacabana da un mercenario salvadoreno, Raul Ernesto Cruz Leon. L’attentatore era stato reclutato per compiere attentati a Cuba (dietro corrispettivo in denaro) da Rafael Chavez Abarca, altro terrorista successivamente arrestato in Venezuela. L’organizzazione della catena di attentati era di Luis Posada Carriles, arcinoto terrorista internazionale affiliato alla Cia e figura preminente quanto rivoltante della "Fondazione nazionale cubano-americana" con sede a Miami, Florida.

Quello al Copacabana non fu che l’ultimo di una serie di attentati negli alberghi che scossero la capitale cubana in quei giorni. Posada Carriles agiva, appunto, agli ordini della FNCA, che aveva incaricato il suo assassino di sempre di organizzare, finanziare ed istruire il killer. Lo scopo era terrorizzare gli stranieri che visitavano l’isola, cercare di porre Cuba nell’elenco dei paesi a rischio per il turismo internazionale per indebolire l’economia e l’immagine dell’isola.

Le indagini delle forze di sicurezza cubane consentirono di acciuffare rapidamente il killer, che confessò senza troppo esitare di essere l’autore dei diversi attentati e fornì una serie d’informazioni relative al piano stabilito a Miami e alle istruzioni dategli da Posada Carriles.

Cuba, quindi, additò immediatamente il terrorista e i suoi soci come responsabili dell’ennesimo assassinio e della catena di attentati, senza che questo però provocasse il minimo sconcerto da parte del governo statunitense, che di Posada è il protettore dagli anni ’60, in virtù dell’antica milizia nella CIA che lo ha portato ad insanguinare ogni luogo delle Americhe su ordine di Langley. Alle accuse cubane, anzi, alcuni degli esponenti dell’ala fascistoide dell’establishment della Florida risposero che queste erano propaganda politica.

Ma così non era: Cuba sapeva quello che diceva perché sapeva quello che c’era dietro nei minimi particolari. A confermarlo direttamente fu poi una fonte certa: lo stesso Posada Carriles, che mai pago della sua vanità senile, in una intervista rilasciata nel Giugno 1998 alla giornalista statunitense Anne Louise Bardach, del New York Times, affermò senza battere ciglio di essere autore e mandante degli attentati dinamitardi. Quando la giornalista gli chiese se riusciva a dormire sapendo di aver procurato la morte di un innocente, rispose: “Dormo tranquillo, giacché la morte dell'italiano é stato frutto della casualità: si trovava solo nel posto sbagliato nel momento sbagliato”.

Il quotidiano newyorkese pubblicò l’intervista e il video annesso il 12 e 13 Giugno 1998, ma ciò non destò - né al momento desta - nessun tipo d’interesse per le autorità statunitensi, sul cui suolo Posada vive e festeggia allegramente con i suoi compari le sue gesta criminali. Pur se definito il “bin Ladin delle Americhe”, il bombarolo presenta libri, introduce riunioni, rilascia interviste e partecipa ai cortei della gusaneria cubano-americana stanziata in Florida. Lo rese tristemente noto al mondo l’aver organizzato - insieme a Orlando Bosh - l’attentato dinamitardo al volo della "Cubana de Aviaciòn", esploso sui cieli delle Barbados nel 1974 che lasciò un saldo di 73 morti. Per questo attentato e molti altri ancora Cuba e Venezuela hanno reiterato con regolarità la richiesta di estradizione per l’assassino, ma dagli Stati Uniti è sempre stata rifiutata.

Perché? Perché la guerra al terrore lanciata dal governo Usa all’indomani dell’11 Settembre è stata infatti lanciata in ogni dove del pianeta, ma non in Florida, rifugio dorato di terroristi al soldo degli Usa, faccendieri ed intrallazzatori, ex-dittatori ed ex-torturatori che appestano Miami, trovando rifugio nella lobby cubano-americana e nel partito repubblicano (famiglia Bush in testa) che gli offre copertura politica in cambio di voti. Ma non è solo per ostilità verso L’Avana o Caracas che le richieste di estradizione per Posada Carriles non hanno mai avuto seguito. Come ha giustamente fatto notare il suo avvocato, agli Stati Uniti non conviene consegnare Posada alla giustizia internazionale, dal momento che il vecchio terrorista ha più volte subdolamente ricordato come disponga di una formidabile memoria e come una sua uscita dagli USA potrebbe generare in automatico confessioni che risulterebbero a dir poco imbarazzanti per Washington.

Ma non è solo per ostilità verso L’Avana o Caracas che le richieste di estradizione per Posada Carriles non hanno mai avuto seguito. Come ha giustamente fatto notare il suo avvocato, agli Stati Uniti non conviene consegnare Posada alla giustizia internazionale, dal momento che il vecchio terrorista ha più volte subdolamente ricordato come disponga di una formidabile memoria e come una sua uscita dagli USA potrebbe generare in automatico confessioni che risulterebbero a dir poco imbarazzanti per Washington.

Non sono minacce a vuoto se fatte da un uomo coinvolto negli episodi più inquietanti della storia sinistra degli USA. Dall’assassinio di John F. Kennedy alla guerra sporca in Nicaragua, dal sostegno alle dittature militari latinoamericane fino alla eliminazione dei diplomatici dei paesi nemici di Washington, dagli attentati dinamitardi alla falsificazione dei risultati elettorali in Florida (Al Gore ne sa qualcosa) la carriera criminale di Posada Carriles è stata tutta percorsa nel quadro delle Covert Action della CIA. E anche quello di cui non ha responsabilità diretta è comunque da lui conosciuto.

E’ ragionevole pensare che, vistosi abbandonato, cercherebbe di negoziare la sua sopravvivenza fornendo squarci di verità sulle attività di Langley e sul ruolo - davvero notevole - che i fuggitivi anticastristi hanno svolto durante gli ultimi 40-50 anni. Per questo i professori dell’antiterrorismo immaginario se lo tengono in casa, coccolato e protetto, al riparo della giustizia internazionale. Per lo stesso motivo tengono prigionieri i cinque cubani che scoprirono la rete terroristica a Miami e sventarono decine di attentati contro Cuba: se vuoi che i terroristi siano liberi, bisogna che gli antiterroristi siano prigionieri.

E se Cuba e Vanezuela hanno dovuto registrare il rifiuto statunitense a consegnare Posada Carriles, per l’Italia, silente mummia, non c’è stato nemmeno bisogno di rispondere da parte di Washington. Mai, infatti, dal 1998 ad oggi, nessun governo italiano ha ritenuto di dover formulare una richiesta di estradizione per Posada Carriles per aver ucciso un cittadino italiano. Perché non è mai stata richiesta l’estradizione, nonostante l'esistenza di un trattato bilaterale tra i due paesi che renderebbe ovvia sia la richiesta che la successiva autorizzazione? Nemmeno si può obiettare che la richiesta avrebbe valore solo simbolico, come sarebbe nel caso Posada stesse scontando la condanna in un carcere statunitense. Posada Carriles, infatti, non solo non ha mai fatto nemmeno un giorno di prigione, ma non è mai nemmeno stato indagato o anche solo interrogato da un magistrato per l’assassinio di Fabio Di Celmo, nonostante sia reo-confesso del crimine e ci sia l’autore materiale che lo accusa e che è pronto a testimoniare. A Miami lo si lascia prosperare in virtù dei meriti acquisiti con la CIA nella “lotta al comunismo”, a Roma si è scelto di tacere, chiudere gli occhi e le orecchie, per ribadire una volta di più il valore della servitù.

Nemmeno si può obiettare che la richiesta avrebbe valore solo simbolico, come sarebbe nel caso Posada stesse scontando la condanna in un carcere statunitense. Posada Carriles, infatti, non solo non ha mai fatto nemmeno un giorno di prigione, ma non è mai nemmeno stato indagato o anche solo interrogato da un magistrato per l’assassinio di Fabio Di Celmo, nonostante sia reo-confesso del crimine e ci sia l’autore materiale che lo accusa e che è pronto a testimoniare. A Miami lo si lascia prosperare in virtù dei meriti acquisiti con la CIA nella “lotta al comunismo”, a Roma si è scelto di tacere, chiudere gli occhi e le orecchie, per ribadire una volta di più il valore della servitù.

Giustino Di Celmo, 92 anni, padre di Fabio, vive da anni a L’Avana, nel ricordo di un figlio che adorava. E’ persona straordinaria Giustino: il dolore e l’amarezza non ne scalfiscono la tenacia. Non molla, continua a battersi perché qualcuno trovi il coraggio di sfidare il muro di silenzio e d’indifferenza che circonda la magistratura italiana e quella statunitense. In attesa che l'una o l'altra decidano di accusare Posada Carriles, ritenendolo una belva che, proprio perché ancora ancora libero, si trova – lui sì - nel posto sbagliato al momento sbagliato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

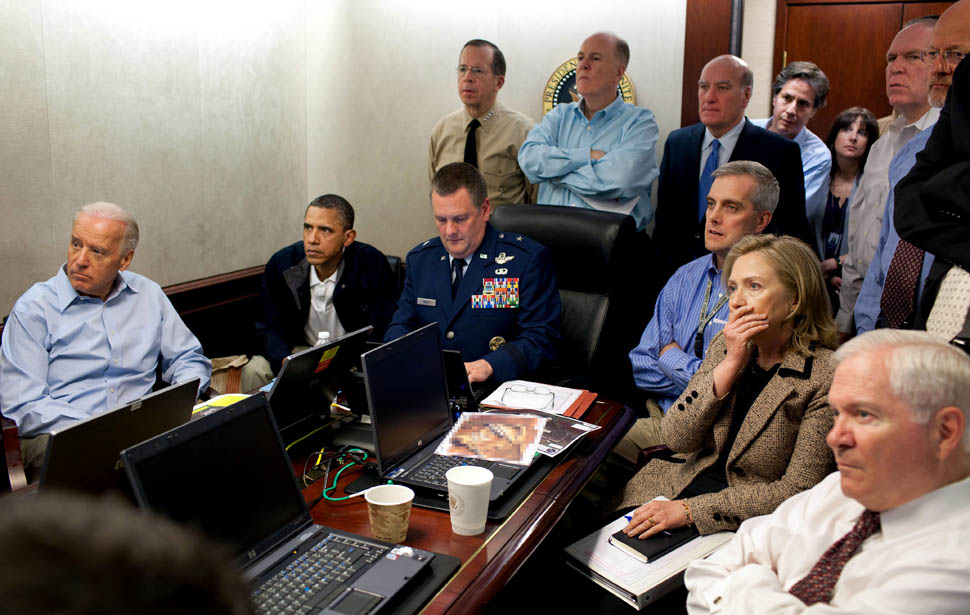

Un nuovo libro pubblicato questa settimana negli Stati Uniti rivela come il tanto celebrato blitz delle forze speciali americane, che nel maggio del 2011 ha portato all’uccisione di Osama bin Laden, sia andato diversamente dalla ricostruzione ufficiale propagandata dall’amministrazione Obama. A raccontarlo è un ex componente della squadra dei Navy SEAL che ha condotto un operazione che appare sempre più come un assassinio deliberato privo di qualsiasi fondamento legale.

Il libro si intitola “No easy day” ed è stato scritto dal 36enne Matt Bissonnette, fino a pochi mesi fa membro della squadra di élite della Marina “SEAL Team 6”. Sotto lo pseudonimo di Mark Owen, l’autore sostiene che i soldati americani che hanno fatto irruzione nell’abitazione di Abbottabad, in Pakistan, hanno sparato al fondatore di Al-Qaeda non appena quest’ultimo si è affacciato alla porta della sua camera da letto, situata al piano superiore dell’edificio.

Bissonnette afferma di essere stato tra i primi ad entrare nella stanza dopo il fuoco e di aver visto un agonizzante bin Laden ai piedi del letto, con “sangue e materia cerebrale che fuoriuscivano da un lato del cranio” e due donne in lacrime al suo fianco. Lo stesso autore del libro e un secondo soldato avrebbero poi finito il bersaglio della loro incursione con un’altra serie di colpi al petto.

A conferma di come bin Laden sia stato ucciso non appena individuato, anche se non rappresentava un’autentica minaccia per le forze speciali USA, solo successivamente nella sua stanza sono state rinvenute due armi, peraltro scariche: un AK-47 (Kalashnikov) e una pistola Makarov.

Questa ricostruzione, se confermata, risulta in netta contraddizione con quella offerta dopo i fatti dal Pentagono e dalla Casa Bianca, da dove il blitz che ha portato alla morte del terrorista più ricercato del pianeta è stato da subito utilizzato come un’arma di propaganda a beneficio del presidente. La versione ufficiale raccontava di un bin Laden inseguito fin dentro la sua camera da letto, nonché impegnato in una strenua resistenza e perciò necessariamente abbattuto mentre impugnava un’arma da fuoco. Inoltre, i membri del commando temevano che avesse potuto indossare un giubbotto esplosivo.

Per Bissonnette, invece, bin Laden “non era pronto a difendersi e non aveva intenzione di combattere”, poiché era chiaramente disarmato. Nonostante la propaganda del governo, la ricostruzione degli eventi contenuta nel libro “No easy day” conferma dunque quanto era apparso chiaro fin dall’inizio e cioè che la missione ordinata da Obama il 2 maggio 2011 aveva come scopo unico l’eliminazione sommaria dell’obiettivo, anche se disarmato e inoffensivo.

Nel suo libro, l’ex Navy SEAL sostiene in ogni caso che il Dipartimento della Difesa aveva inviato un proprio legale per comunicare ai membri della squadra speciale che la loro non era un’operazione destinata ad assassinare bin Laden, anche se, sostiene Bissonnette, lo stesso inviato del Pentagono disse loro che avrebbero dovuto astenersi dal colpire il terrorista solo se si fosse offerto per arrendersi “nudo e con le braccia alzate”.

Nel suo libro, l’ex Navy SEAL sostiene in ogni caso che il Dipartimento della Difesa aveva inviato un proprio legale per comunicare ai membri della squadra speciale che la loro non era un’operazione destinata ad assassinare bin Laden, anche se, sostiene Bissonnette, lo stesso inviato del Pentagono disse loro che avrebbero dovuto astenersi dal colpire il terrorista solo se si fosse offerto per arrendersi “nudo e con le braccia alzate”.

Che l’establishment politico e militare americano non desiderasse ritrovarsi per le mani un detenuto come Osama bin Laden è d’altra parte più che verosimile, dal momento che avrebbe teoricamente potuto rivelare verità scomode sulla nascita di Al-Qaeda o fare luce su elementi ancora oscuri attorno agli attentati dell’11 settembre.

Il libro “No easy day” avrebbe dovuto debuttare nelle librerie d’oltreoceano proprio in occasione dell’undicesimo anniversario degli attacchi al World Trade Center ma, in seguito alle polemiche suscitate e all’enorme attenzione mediatica, l’editore Penguin ha deciso di anticiparne l’uscita di una settimana. Come previsto, il volume è andato a ruba ed è subito schizzato in vetta alla classifica dei best-seller di Amazon.

Secondo quanto contenuto in un e-book ugualmente pubblicato in questi giorni e scritto da un altro ex membro dei Navy SEAL, Matt Bissonnette avrebbe rotto il “codice del silenzio” sulle operazioni speciali perché messo fuori dal team dopo che lo scorso anno aveva espresso il desiderio di abbandonare la divisa per avviare un’attività in proprio.

Se pure l’autore doveva essere consapevole del fatto che il suo lavoro avrebbe scatenato polemiche, il racconto non rivela alcun ripensamento sul suo recente passato. Il suo libro descrive infatti con ammirazione la violenza indiscriminata con cui è stato condotto il blitz in territorio pakistano, senza che emergano dubbi sulla legalità o la moralità dell’operazione, né tantomeno sulla funzione stessa delle forze speciali di cui ha fatto parte.

Da parte loro, il Pentagono e la Casa Bianca non hanno rilasciato commenti sul contenuto del libro ma si sono limitati ad esprimere ancora una volta l’elogio per i SEAL che hanno portato a termine la missione. Il presidente Obama, d’altra parte, non sembra intenzionato ad entrare in una polemica sulla morte di bin Laden proprio mentre la sta usando in campagna elettorale per promuovere le sue credenziali in materia di anti-terrorismo.

Confermando la propria linea di condotta quando costretta a fronteggiare le rivelazioni di ex militari o membri di agenzie governative, l’amministrazione Obama non è entrata nel merito delle accuse di aver manipolato la ricostruzione del blitz contro bin Laden ma ha fatto sapere che il Dipartimento della Difesa sta valutando l’opportunità di aprire un’azione legale contro Bissonnette, il quale avrebbe dovuto sottoporre il suo manoscritto al Pentagono prima della pubblicazione.

Confermando la propria linea di condotta quando costretta a fronteggiare le rivelazioni di ex militari o membri di agenzie governative, l’amministrazione Obama non è entrata nel merito delle accuse di aver manipolato la ricostruzione del blitz contro bin Laden ma ha fatto sapere che il Dipartimento della Difesa sta valutando l’opportunità di aprire un’azione legale contro Bissonnette, il quale avrebbe dovuto sottoporre il suo manoscritto al Pentagono prima della pubblicazione.

Già la settimana scorsa, il capo dell’ufficio legale del Pentagono, Jeh Johnson, aveva sostenuto che l’autore del volume aveva violato l’accordo di segretezza firmato nell’aprile di quest’anno, quando ha lasciato definitivamente la Marina americana. Qualche giorno fa, infine, i vertici militari hanno affermato che il libro contiene effettivamente informazioni riservate e, secondo il comandante delle forze speciali della Marina, ammiraglio Sean Pybus, alcuni passaggi potrebbero fornire ai nemici degli Stati Uniti dettagli cruciali sulle operazioni segrete, condotte peraltro senza alcun rispetto dei più fondamentali principi del diritto internazionale.

In definitiva, come è accaduto ad esempio in occasione della rivelazione dei vari documenti classificati pubblicati da WikiLeaks, l’amministrazione Obama non intende discutere pubblicamente le proprie responsabilità nell’aver nascosto la verità sull’operazione che ha portato alla morte di bin Laden in Pakistan o come vengono organizzate missioni segrete e illegali in ogni angolo del pianeta. La preoccupazione principale è piuttosto quella di perseguire coloro che hanno rivelato tali informazioni, così da lanciare un chiaro avvertimento a quanti, in futuro, proveranno a smascherare i crimini dell’imperialismo americano.