- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Qualche giorno fa, il comando americano delle forze di occupazione NATO in Afghanistan ha annunciato la sospensione a tempo indefinito delle operazioni militari e di addestramento condotte sul campo assieme all’esercito e alla polizia locali. La decisione è giunta in seguito ai ripetuti episodi che vedono membri delle forze di sicurezza afgane assassinare i presunti portatori di democrazia nel loro paese e minaccia di complicare seriamente i piani di Washington per il ritiro parziale del proprio contingente entro la fine del 2014.

A darne comunicazione, secondo i resoconti ufficiali senza informare anticipatamente i comandanti britannici e gli altri ufficiali dell’Alleanza, è stato martedì il generale americano James Terry, il quale ha spiegato che proseguiranno soltanto le operazioni congiunte “a livello di battaglione”. Tutte le altre, secondo le nuove direttive, d’ora in poi dovranno essere specificamente autorizzate almeno da un generale della coalizione.

Gli Stati Uniti sono giunti a questa conclusione dopo un fine settimana caratterizzato dagli ennesimi casi di attacchi “verde su blu”, cioè condotti da membri dell’esercito o della polizia afgani contro soldati americani o di altri paesi occupanti.

Nella giornata di domenica, infatti, un simile attacco ha causato la morte di 4 soldati statunitensi e il ferimento di altri 2 nella provincia meridionale di Zabul. Lo stesso giorno, nella provincia di Helmand, un soldato dell’esercito locale, credendo di colpire soldati stranieri, ha aperto il fuoco su un veicolo, ferendo alcuni “contractors” civili che viaggiavano a bordo. Il giorno precedente, invece, sempre a Helmand un poliziotto afgano aveva sparato uccidendo due soldati britannici nei pressi di un check-point.

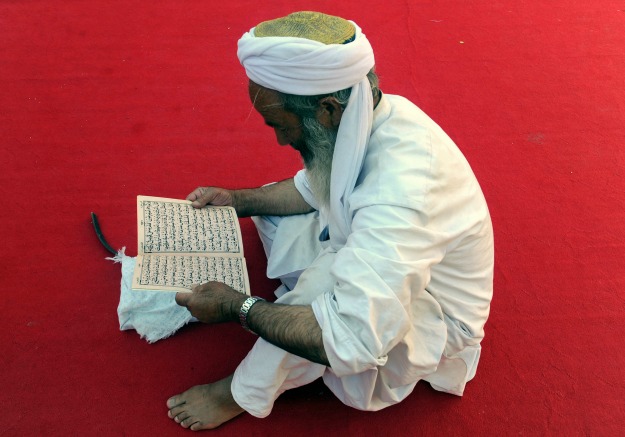

In totale, sono già 51 i membri delle forze NATO uccisi quest’anno da quelli che dovrebbero far parte di un esercito alleato, contro le 35 vittime registrate in tutto il 2011. Tra gli episodi più eclatanti va ricordato quello dello scorso febbraio quando, nel pieno delle manifestazioni anti-americane esplose nel paese in seguito al rogo di copie del Corano in una base militare, un cittadino afgano uccise due importanti funzionari di Washington nell’edificio che ospita il ministero degli Interni a Kabul.

Il fenomeno degli attacchi “verde su blu”, come hanno fatto notare alcuni commentatori, è del tutto inedito per gli Stati Uniti nella loro lunga storia di occupazioni in paesi stranieri dove hanno collaborato con regimi fantoccio. Il numero così elevato di casi, e più in generale la situazione in cui versa l’Afghanistan, è il segnale impietoso dell’avversione diffusa tra la popolazione verso una brutale occupazione che dura ormai da undici anni.

Il fenomeno degli attacchi “verde su blu”, come hanno fatto notare alcuni commentatori, è del tutto inedito per gli Stati Uniti nella loro lunga storia di occupazioni in paesi stranieri dove hanno collaborato con regimi fantoccio. Il numero così elevato di casi, e più in generale la situazione in cui versa l’Afghanistan, è il segnale impietoso dell’avversione diffusa tra la popolazione verso una brutale occupazione che dura ormai da undici anni.

A parte un’insolita recente ammissione da parte del capo di Stato Maggiore USA, generale Martin Dempsey, che questo genere di attentati minaccia la strategia americana in Afghanistan, pubblicamente i vertici politici e militari di Washington continuano a minimizzarne la gravità, attribuendo la responsabilità dei fatti a singoli individui disturbati o a Talebani infiltrati. Le motivazioni principali che sono state date per lo stop alle operazioni congiunte, inoltre, sarebbero le proteste esplose anche in Afghanistan in seguito alla diffusione del video che irride il profeta Muhammad e il recente attentato suicida che ha fatto 14 vittime, tra cui 10 stranieri.

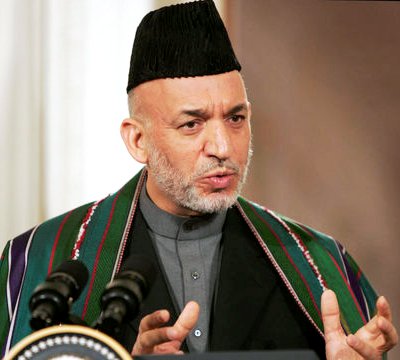

Così, nel corso del suo viaggio in Giappone e in Cina, il segretario alla Difesa, Leon Panetta, ha assicurato che la fine delle operazioni congiunte in Afganistan fino al ristabilimento di condizioni minime di sicurezza non mette in pericolo il piano americano di relativo disimpegno dal paese centro-asiatico. Lo stesso presidente Obama, dopo un colloquio in video-conferenza con il presidente Hamid Karzai nella giornata di mercoledì, ha fatto sapere in un comunicato ufficiale che i due paesi intendono continuare a implementare i termini della partnership strategica siglata a maggio e che prevede il ritiro della maggior parte delle forze di occupazione alla fine del 2014.

Nonostante le rassicurazioni, gli attacchi “verde su blu” e la sospensione appena annunciata mettono effettivamente a rischio la “exit strategy” dell’amministrazione Obama, dal momento che essa si basa in primo luogo sull’addestramento delle forze di polizia e dell’esercito afgano, a cui dovrebbero essere progressivamente affidati i compiti di difesa e di mantenimento della sicurezza nel paese. Tale processo, che già sta incontrando non pochi impedimenti, verrà ora in gran parte interrotto in seguito alla decisione dei vertici militari statunitensi.

Già ai primi di settembre, peraltro, gli Stati Uniti avevano sospeso bruscamente l’addestramento condotto dalle Forze Speciali della Polizia Locale Afgana (ALP), dopo che nel mese di agosto un membro di quest’ultima aveva rivolto la propria arma contro due soldati americani, uccidendoli.

Già ai primi di settembre, peraltro, gli Stati Uniti avevano sospeso bruscamente l’addestramento condotto dalle Forze Speciali della Polizia Locale Afgana (ALP), dopo che nel mese di agosto un membro di quest’ultima aveva rivolto la propria arma contro due soldati americani, uccidendoli.

La gravità della situazione in Afghanistan, al di là dei proclami ufficiali, è risultata in tutta la sua evidenza anche da un devastante attacco messo in atto venerdì scorso da un gruppo di Talebani nella base Camp Bastion, nella provincia di Helmand. L’attentato è risultato essere il singolo episodio che ha causato i maggiori danni a equipaggiamenti militari NATO dall’inizio delle ostilità.

In quella che dovrebbe essere una delle strutture meglio difese dell’Afghanistan, dove è attualmente in servizio anche il principe Harry d’Inghilterra, i Talebani sono penetrati senza troppe difficoltà uccidendo due soldati della coalizione e facendo danni per 200 milioni di dollari dopo aver distrutto almeno 6 costosissimi aerei da guerra.

L’ostilità verso l’occupazione americana risulta diffusa a tal punto che il presidente Karzai continua ad essere costretto ad emettere comunicati ufficiali di condanna nei confronti dei propri benefattori. Solo negli ultimi giorni, Karzai ha criticato il mancato trasferimento alle autorità locali di circa 600 detenuti afgani, tuttora sotto custodia americana nonostante l’entrata in vigore di un apposito trattato a inizio settembre.

Una durissima condanna è giunta infine dal palazzo presidenziale in seguito all’ennesima strage compiuta dalle forze NATO domenica scorsa, nella quale un’incursione aerea ha massacrato 8 giovani donne, scambiate per insorti, mentre stavano raccogliendo legna da ardere durante le prime ore del mattino nella provincia di Laghman, non lontano da Kabul.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

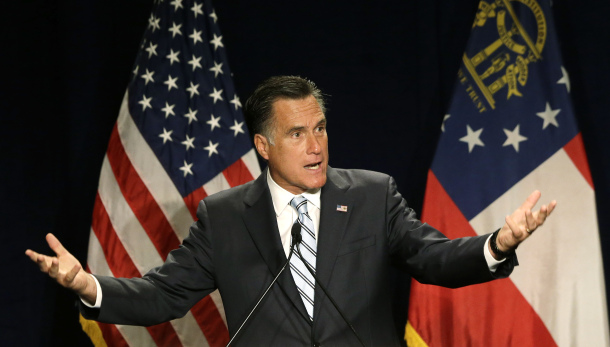

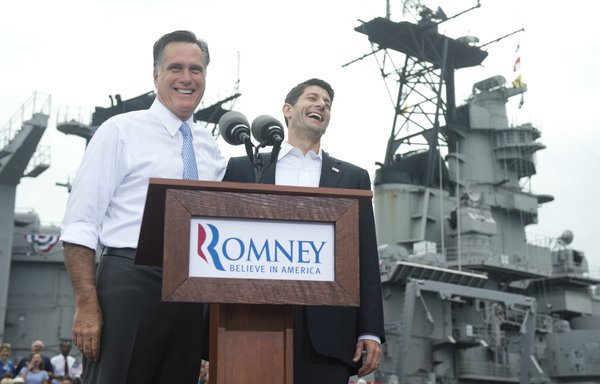

Le settimane seguite alle convention dei due principali partiti americani hanno fatto registrare un certo consolidamento del margine di vantaggio nei sondaggi di Barack Obama e una parallela flessione del candidato repubblicano alla Casa Bianca. Nonostante il livello di gradimento tutt’altro che esaltante per il presidente democratico, Mitt Romney continua a pagare la profonda impopolarità delle politiche che minaccia di implementare in caso di vittoria a novembre e, allo stesso tempo, si ritrova a dover fare i conti con le conseguenze di una serie di gaffe estremamente rivelatrici della sua totale estraneità ai problemi della maggior parte della popolazione statunitense.

Il tradizionale effetto benefico generato dall’evento mediatico che assegna ufficialmente la nomination ai candidati alla presidenza sembra dunque avere favorito piuttosto nettamente Obama, mentre il suo rivale non è finora riuscito a spostare il dibattito politico sui temi economici e sui fallimenti dell’amministrazione democratica durante il primo mandato alla guida del paese.

A tenere banco sono state così le polemiche che hanno coinvolto lo stesso Romney, così come le discussioni sulle divisioni all’interno del suo team e, più in generale, di un partito che appare ben poco unito attorno alla scelta di un candidato che continua a sollevare parecchie perplessità a meno di sette settimane dal voto.

I più recenti sondaggi hanno invariabilmente registrato il vantaggio di Obama a livello nazionale, con margini attestati tra un minimo di un punto percentuale (49% a 48%), come nel rilevamento della settimana scorsa di Washington Post e ABC News tra i probabili votanti, e gli otto punti (51% a 43%) misurati da New York Times e CBS News tra gli elettori registrati.

Tra le ultime indagini, inoltre, spiccano quelle pubblicate martedì da Wall Street Journal/NBC news e dalla CNN. La prima indica Obama al 50% e Romney al 45% tra i probabili votanti, dopo che la situazione a metà agosto vedeva il presidente al 48% e il candidato repubblicano al 44%. Più equilibrata è invece la situazione secondo lo studio della CNN, con Obama che mantiene un margine di tre punti percentuali (49% a 46%).

Alla luce del sistema elettorale degli Stati Uniti, secondo il quale un candidato alla presidenza per vincere deve conquistare almeno 270 “voti elettorali” sui 538 assegnati complessivamente dai 50 stati americani, decisamente più importanti appaiono però gli equilibri tra gli stati considerati in bilico. Con alcune differenze a seconda delle analisi dei vari media, gli stati dove l’esito risulta incerto sono al momento nove - Colorado, Iowa, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Wisconsin e, soprattutto, Florida, Ohio e Virginia - per un totale di 110 voti elettorali. Tutti questi stati nel 2008 sono stati vinti da Obama, il quale mantiene anche quest’anno un margine di vantaggio nella maggior parte di essi.

L’affanno di Mitt Romney a questo punto della competizione appare il sintomo di come lavoratori e classe media, nonostante lo sconforto nei confronti di Obama, ritengano ancora più pericoloso un ritorno alle ricette ultra-liberiste repubblicane in un periodo di persistente crisi economica e con una disoccupazione a livelli allarmanti.

La già difficile rimonta del miliardario mormone è stata ulteriormente complicata questa settimana dalla diffusione di un video sul sito web del magazine liberal Mother Jones nel quale il candidato repubblicano mostra tutto il suo disprezzo per le classi più deboli e la visione distorta che l’aristocrazia finanziaria americana ha della realtà economica e sociale contemporanea.

La già difficile rimonta del miliardario mormone è stata ulteriormente complicata questa settimana dalla diffusione di un video sul sito web del magazine liberal Mother Jones nel quale il candidato repubblicano mostra tutto il suo disprezzo per le classi più deboli e la visione distorta che l’aristocrazia finanziaria americana ha della realtà economica e sociale contemporanea.

Come ampiamente riportato dai media, il filmato ritrae Romney nel corso di un evento per la raccolta fondi tenuto lo scorso mese di maggio presso la lussuosa dimora dello speculatore miliardario Marc Leder a Boca Raton, in Florida. Durante il raduno, per partecipare al quale era richiesta la cifra di 50 mila dollari a testa, Romney ha affermato che la sua campagna elettorale non intende cercare il voto di quel 47% della popolazione americana che “dipende dal governo, si sente una vittima, crede che il governo abbia la responsabilità di prendersi cura dei suoi problemi e di avere diritto all’assistenza sanitaria, al cibo e ad una casa”. Per Romney, cercare di convincere costoro a prendere in mano le sorti della propria vita sarebbe tempo sprecato, poiché, qualunque cosa si dica loro, finirebbero comunque per votare Obama.

Nell’ottica di Romney, dunque, sono gli americani più poveri a beneficiare illegittimamente della generosità del governo e non l’aristocrazia parassitaria di cui egli stesso fa parte e che gode di un sistema legale che sottrae risorse alle fasce più disagiate della popolazione per arricchire il vertice della piramide sociale tramite sussidi e tagli alle tasse, per non parlare dell’asservimento dell’intera classe politica, di fatto a libro paga dei poteri forti d’oltreoceano.

Romney descrive sostanzialmente come parassita quasi la metà degli americani, i quali a suo dire non pagherebbero alcuna tassa, quando la sua stessa fortuna, stimata in almeno 250 milioni di dollari, è stata accumulata nel settore del “private equity”, acquisendo aziende in difficoltà per poi spogliarle dei propri beni, licenziare senza scrupoli i dipendenti in esubero e rivenderle realizzando profitti stellari. La sua dichiarazione dei redditi relativa al 2011, inoltre, indica entrate per 20,9 milioni di dollari, sui quali ha pagato l’aliquota irrisoria del 14%, ben inferiore cioè a quella che grava su decine di milioni di lavoratori americani.

L’atteggiamento di Romney verso coloro che dipenderebbero dalla spesa pubblica per vivere rivela anche il desiderio tutt’altro che celato dei repubblicani di smantellare i rimanenti programmi pubblici di assistenza, desiderio peraltro ampiamente condiviso anche dai democratici, sia pure nascosto da una retorica più sfumata.

Tra le altre gaffe che continuano a tenere vivo il dibattito sull’adeguatezza del candidato Romney c’è anche quella commessa questa settimana, quando ha affermato che i palestinesi non sono interessati ad un accordo di pace con Israele e perciò la creazione di due stati per risolvere l’annosa crisi mediorientale è impraticabile. La settimana scorsa, infine, il candidato repubblicano aveva attirato su di sé le critiche dei suoi stessi compagni di partito per aver attaccato il presidente Obama nel pieno di una crisi internazionale in seguito all’assassinio dell’ambasciatore USA in Libia.

Tra le altre gaffe che continuano a tenere vivo il dibattito sull’adeguatezza del candidato Romney c’è anche quella commessa questa settimana, quando ha affermato che i palestinesi non sono interessati ad un accordo di pace con Israele e perciò la creazione di due stati per risolvere l’annosa crisi mediorientale è impraticabile. La settimana scorsa, infine, il candidato repubblicano aveva attirato su di sé le critiche dei suoi stessi compagni di partito per aver attaccato il presidente Obama nel pieno di una crisi internazionale in seguito all’assassinio dell’ambasciatore USA in Libia.

Di fronte ad uno scenario simile, sui giornali americani si stanno moltiplicando gli appelli dei sostenitori repubblicani per una revisione della strategia all’interno del team di Romney. A complicare le cose sono state però anche le rivelazioni di tensioni e rivalità crescenti tra i consiglieri storici dell’ex governatore e quelli reclutati più recentemente.

Nel partito, intanto, sembrano aumentare i timori non solo per una sconfitta annunciata nella corsa alla Casa Bianca, ma anche per i possibili effetti negativi che un candidato screditato e con poche prospettive di successo potrebbe avere sull’esito delle sfide per il Congresso e per le altre cariche locali. Per questo motivo, sono stati in molti tra i candidati repubblicani a prendere le distanze dalle dichiarazioni di Romney degli ultimi giorni.

La condotta di quest’ultimo nella campagna elettorale in corso, così, sembra avere spinto alcune sezioni delle élite economiche e finanziarie americane a puntare su Obama, sicure che il presidente democratico continuerà a difendere i loro interessi anche in un secondo mandato. Questa tendenza è stata in qualche modo confermata dall’aumento delle donazioni elargite negli ultimi tempi dai finanziatori più facoltosi all’organizzazione del presidente, il quale nel mese di agosto ha raccolto fondi in quantità superiore rispetto a Mitt Romney, invertendo per la prima volta gli equilibri che avevano caratterizzato i mesi precedenti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le proteste anti-giapponesi esplose recentemente in Cina sono continuate nella giornata di martedì, aggravando ulteriormente lo scontro diplomatico in corso tra la seconda e la terza potenza economica del pianeta attorno alla sovranità rivendicata da entrambe su uno sparuto arcipelago nel Mar Cinese Orientale. La disputa risponde in parte a necessità di politica interna dei due paesi, ma rientra anche nel quadro dell’offensiva nel continente asiatico degli Stati Uniti, i quali proprio lunedì hanno annunciato una nuova iniziativa destinata ad infiammare gli animi nella regione.

Le isole contese da decenni sono le Diaoyu - Senkaku per il Giappone - e vengono rivendicate anche da Taiwan. Tokyo se ne impossessò dopo la prima guerra sino-giapponese (1894-95) e dal 1945 al 1971 furono amministrate dagli Stati Uniti, per poi tornare nuovamente sotto il controllo nipponico. Le isole disabitate si trovano al largo delle coste orientali cinesi e, oltre a conservare considerevoli giacimenti di petrolio e gas naturale, rappresentano un’importante porta di accesso all’Oceano Pacifico.

Ad innescare l’ultimo capitolo dello scontro è stato il recente acquisto delle isole da parte del governo di Tokyo dalla famiglia giapponese che ne deteneva la proprietà. Secondo il premier Yoshihiko Noda la decisione sarebbe stata presa per allentare le tensioni, dal momento che la mossa dell’Esecutivo ha evitato che le isole venissero acquistate dal governatore di Tokyo, il quale aveva assunto toni ben più combattivi nei confronti della Cina, promettendo il lancio di una serie di progetti per lo sviluppo delle isole stesse.

Pechino, tuttavia, non ha interpretato in questo modo la nazionalizzazione delle isole Diaoyu ed ha manifestato tutta la propria rabbia, scatenando di fatto un’ondata di proteste contro il vicino orientale all’interno dei propri confini.

Nei giorni scorsi, così, sono stati registrati numerosi assalti a esercizi commerciali e a fabbriche giapponesi in Cina, mentre centinaia di manifestanti si sono riuniti davanti alle rappresentanze diplomatiche di Tokyo. Le principali aziende giapponesi, come Mazda, Mitsubishi, Toyota, Honda, Panasonic, Uniqlo e Canon, hanno perciò deciso di sospendere le loro attività produttive, mentre numerosi cittadini giapponesi residenti in Cina sono tornati in patria.

Dopo un momentaneo ritorno alla normalità, le tensioni sono tornate a salire nella giornata di martedì, in concomitanza con l’anniversario di un’incursione giapponese in territorio cinese avvenuta nel 1931, considerata l’inizio dell’occupazione nipponica durata fino al 1945. Sempre ieri, poi, due attivisti giapponesi sono sbarcati sulle isole contese. Alla nuova provocazione, Pechino ha risposto con una protesta formale presentata a Tokyo e rivendicando il diritto ad intraprendere ulteriori azioni per riaffermare la propria sovranità.

Nel pieno dello scontro, gli Stati Uniti lunedì hanno gettato altra benzina sul fuoco con il Segretario alla Difesa, Leon Panetta, che ha annunciato assieme al ministro della Difesa di Tokyo, Satoshi Morimoto, il raggiungimento di un accordo tra i due alleati per il dispiegamento di un secondo sistema di difesa anti-missilistica “X-band” sul territorio giapponese in aggiunta a quello già esistente.

Nel pieno dello scontro, gli Stati Uniti lunedì hanno gettato altra benzina sul fuoco con il Segretario alla Difesa, Leon Panetta, che ha annunciato assieme al ministro della Difesa di Tokyo, Satoshi Morimoto, il raggiungimento di un accordo tra i due alleati per il dispiegamento di un secondo sistema di difesa anti-missilistica “X-band” sul territorio giapponese in aggiunta a quello già esistente.

Il capo del Pentagono ha ribadito più volte che il nuovo scudo non è rivolto alla Cina ma servirà unicamente a difendere il Giappone da eventuali attacchi a sorpresa della Corea del Nord. Pechino, tuttavia, ha correttamente interpretato la mossa americana come una minaccia al proprio deterrente nucleare, oltretutto considerato già relativamente debole. Per questo, l’annuncio di Panetta ha suscitato le critiche da parte del governo cinese, già adirato per le provocazioni giapponesi, con ogni probabilità fomentate proprio da Washington.

L’ombra del sistema di difesa in Giappone ha accompagnato così l’arrivo di Panetta a Pechino per l’incontro con il probabile prossimo presidente cinese, Xi Jinping, da poco riapparso sulla scena pubblica dopo parecchi giorni di assenza che avevano alimentato una serie di speculazioni circa la sua salute e la solidità della sua posizione all’interno del partito.

In Cina da martedì, Panetta ha sollecitato il governo cinese ad intensificare i rapporti tra i vertici militari dei due paesi, così da contenere il più possibile il rischio di un confronto armato in Estremo Oriente a causa di incomprensioni tra le due parti. I toni del Segretario alla Difesa sono stati decisamente moderati, dal momento che ufficialmente l’amministrazione Obama intende costruire relazioni bilaterali pacifiche con la Cina.

La svolta in Asia annunciata dalla Casa Bianca fin dal 2009 si è risolta però in questi ultimi anni in una politica di sostanziale accerchiamento della Cina e in una serie di provocazioni, spesso tramite gli alleati di Washington nella regione, che non fanno altro che aumentare il rischio di una guerra dalle conseguenze incalcolabili.

Pur mantenendo ufficialmente una posizione neutrale, gli USA si sono in realtà inseriti anche nelle dispute territoriali che coinvolgono la Cina e altri paesi dell’area attorno a varie isole del Mar Cinese Orientale e Meridionale. Infatti, sia Panetta che il Segretario di Stato, Hillary Clinton, hanno più volte fatto riferimento all’applicazione del trattato di alleanza tra Stati Uniti e Giappone in caso di esplosione di un conflitto attorno alle isole Diaoyu. Allo stesso modo, Washington insiste nel chiedere una soluzione multilaterale alle contese territoriali in Asia orientale, mentre Pechino afferma da tempo di voler risolvere le questioni tramite negoziati bilaterali e senza interferenze esterne.

Con i repubblicani che premono per una linea dura nei confronti di Pechino, a poche settimana dalle elezioni presidenziali il presidente Obama questa settimana ha aggiunto infine un ulteriore motivo di scontro. Gli Stati Uniti hanno infatti chiesto all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) di aprire un procedimento contro la Cina, il terzo dell’anno, in merito alle presunte sovvenzioni garantite dal governo agli esportatori di componenti automobilistici.

Al di là del ruolo americano nello scontro tra Cina e Giappone, le manifestazioni di protesta a cui si sta assistendo in questi giorni sono anche la conseguenza di strategie messe deliberatamente in atto dai governi di entrambi i paesi per soffiare sul fuoco del nazionalismo, così da distogliere l’attenzione delle rispettive popolazioni dai crescenti problemi interni

Al di là del ruolo americano nello scontro tra Cina e Giappone, le manifestazioni di protesta a cui si sta assistendo in questi giorni sono anche la conseguenza di strategie messe deliberatamente in atto dai governi di entrambi i paesi per soffiare sul fuoco del nazionalismo, così da distogliere l’attenzione delle rispettive popolazioni dai crescenti problemi interni

Il regime di Pechino è infatti alle prese con un netto rallentamento della propria economia, ma anche con un complicato passaggio di consegne decennale ai vertici del Partito Comunista e con una serie di scandali che coinvolgono svariati esponenti di spicco dell’élite politica del paese. Con una classe dirigente sempre più divisa sulla direzione da dare alla Cina di fronte alle sfide del prossimo futuro - a cominciare dalla crescita economica e dalla rivalità con gli Stati Uniti - e con tensioni sociali latenti sempre pronte ad esplodere, non c’è dubbio che il governo abbia contribuito a diffondere un sentimento nazionalista e anti-giapponese.

La risposta talvolta molto dura riservata dalle forze di sicurezza ai manifestanti è però anche il sintomo di un timore mai sopito tra la dirigenza comunista di una possibile esplosione del malcontento popolare verso lo stesso regime in un frangente storico particolarmente delicato. A confermare un simile pericolo è stato tra l’altro il resoconto di un giornale di Hong Kong, il quale nei giorni scorsi ha riportato la notizia dell’arresto di alcuni manifestanti nella città meridionale di Shenzen, scesi in piazza non tanto per protestare contro il Giappone quanto per chiedere democrazia e rispetto dei diritti umani in Cina.

La strumentalizzazione del nazionalismo anti-cinese è alla base anche del comportamento provocatorio di Tokyo. Qui, il governo Noda appare sempre più impopolare in vista delle elezioni del 2013, dopo che la crisi del debito e il rallentamento dell’economia hanno portato come altrove all’adozione di misure fortemente avversate dalla popolazione, innescando un sentimento di ostilità diffuso verso la classe politica giapponese.

I rapporti commerciali tra i due paesi rimangono comunque estremamente solidi, tanto che gli scambi bilaterali vengono valutati attorno ai 350 miliardi di dollari l’anno. Con una posta in gioco di simili proporzioni, appare perciò poco probabile che lo scontro in corso tra Tokyo e Pechino possa precipitare fino a risolversi in un rovinoso confronto militare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’imponente sciopero indetto dagli insegnanti della scuola pubblica di Chicago è entrato lunedì nella seconda settimana dopo che i loro delegati sindacali hanno respinto nella giornata di domenica una proposta di accordo negoziato con le autorità scolastiche cittadine. La protesta degli insegnanti è la più massiccia da 25 anni a questa parte negli Stati Uniti ed ha assunto da subito la connotazione di una lotta per la salvaguardia dell’educazione pubblica nel paese, sotto attacco bipartisan sia a livello locale che federale.

Quella in corso a Chicago è anche la più recente manifestazione delle tensioni sociali e dei profondi malumori diffusi tra la popolazione americana nei confronti della risposta delle élite politiche ed economiche alla recessione globale e alla crisi del capitalismo a stelle e strisce.

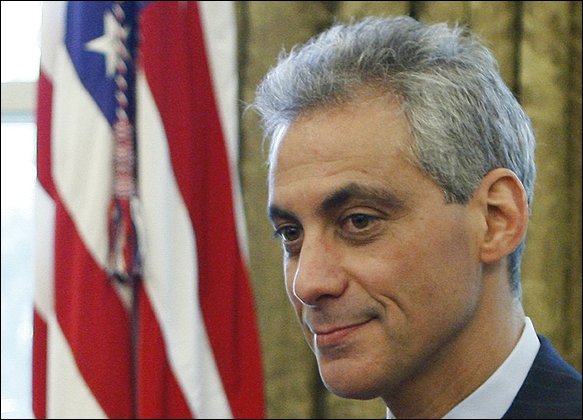

In prima linea contro gli insegnanti in sciopero c’è il sindaco di Chicago, l’ex capo di gabinetto del presidente Obama, Rahm Emanuel, ben deciso ad implementare a tutti i costi una “riforma” del sistema educativo cittadino in gran parte basata sulla chiusura di un numero considerevole di scuole pubbliche e sulla promozione delle cosiddette “charter schools”, istituti privati sovvenzionati con fondi pubblici.

Inoltre, gli scioperanti protestano contro l’utilizzo di test unificati a cui sottoporre annualmente gli studenti e i cui risultati serviranno in parte a valutare le prestazioni degli insegnanti, i quali, in mancanza di risultati, potranno essere licenziati con un preavviso massimo di un anno.

Questo metodo, in linea con il programma federale “Race to the top” dell’amministrazione Obama, è stato creato appositamente per fornire una giustificazione alla chiusura delle scuole pubbliche meno efficienti, quasi sempre situate nei quartieri più poveri e degradati. In tal modo, la classe dirigente d’oltreoceano potrà scaricare sugli insegnanti le responsabilità della crisi economica e sociale, nonché del continuo taglio dei fondi per l’istruzione pubblica, che si riflettono in maniera determinante sul rendimento degli studenti nei distretti più problematici.

Inoltre, i risultati negativi dei test previsti, che porteranno al licenziamento degli insegnanti con maggiore esperienza e anzianità, permetteranno la loro sostituzione con neo-assunti a cui verranno garantiti stipendi e diritti decisamente inferiori.

A combattere questa battaglia sono così 26 mila insegnanti di Chicago, la cui astensione dal lavoro a partire da lunedì della settimana scorsa ha tenuto fuori dalle aule più di 300 mila studenti. Nel timore di vedersi sfuggire la situazione di mano, visto anche il sostegno raccolto in città e a livello nazionale dagli insegnanti in sciopero, l’amministrazione comunale e i vertici del sindacato Chicago Teachers Union (CTU) hanno cercato in tutti i modi di far rientrare la protesta nel fine settimana.

A combattere questa battaglia sono così 26 mila insegnanti di Chicago, la cui astensione dal lavoro a partire da lunedì della settimana scorsa ha tenuto fuori dalle aule più di 300 mila studenti. Nel timore di vedersi sfuggire la situazione di mano, visto anche il sostegno raccolto in città e a livello nazionale dagli insegnanti in sciopero, l’amministrazione comunale e i vertici del sindacato Chicago Teachers Union (CTU) hanno cercato in tutti i modi di far rientrare la protesta nel fine settimana.

Il confronto con il sindaco e l’autorità che gestisce le scuole pubbliche cittadine (Chicago Public Schools, CPS) ha perciò portato ad una bozza di accordo, i cui dettagli il CTU ha cercato di tenere nascosti ai propri affiliati fino all’ultimo momento, così da forzare un voto dei delegati prima ancora che gli iscritti potessero conoscerne il contenuto.

Il tentativo non è però andato a buon fine e domenica pomeriggio i punti di un accordo già raggiunto giovedì sono stati resi noti. Successivamente, gli 800 rappresentanti degli insegnanti hanno votato per continuare lo sciopero, assestando un colpo alla credibilità del CTU tanto più grave quanto i delegati sono ritenuti molto più vicini alla linea della dirigenza del sindacato rispetto alla maggioranza degli iscritti.

La presidente del CTU, Karen Lewis, ha tuttavia già programmato un nuovo voto per martedì sullo stesso testo, senza che siano previsti altri negoziati, nella speranza che altri due giorni di pressioni e attacchi da parte della stampa agli scioperanti convinca i delegati ad esprimersi a favore della bozza di accordo e a far cessare la protesta. Sull’eventuale accettazione dell’accordo dovranno in ogni caso esprimersi tutti i membri del sindacato, ma il loro voto verrà chiesto solo dopo che lo sciopero sarà terminato.

L’accordo presentato domenica rappresenta una capitolazione pressoché totale alle richieste di Rahm Emanuel e include solo trascurabili concessioni che il sindacato si è già affrettato a presentare come successi. Per il sindaco, il quale in seguito al voto di domenica ha minacciato azioni legali per far rientrare lo sciopero, l’azione di protesta sarebbe illegittima perché gli insegnanti starebbero scioperando per motivi attorno ai quali, secondo la legge dello stato dell’Illinois, non hanno il diritto di farlo e perché la loro astensione dal lavoro mette in pericolo la salute e la sicurezza degli studenti.

Per molti scesi nelle strade di Chicago in questi giorni lo scrupolo verso gli studenti mostrato dal sindaco è apparso quanto meno singolare, dal momento che le politiche messe in atto dalla sua amministrazione e dai suoi compagni di partito intendono distruggere la scuola pubblica per mettere l’educazione nelle mani di privati il cui unico obiettivo è il profitto.

Secondo quanto rivelato recentemente dal Chicago Tribune, infatti, l’ex braccio destro di Obama sarebbe pronto ad annunciare, dopo la fine dello sciopero in corso, un piano che prevede la chiusura di 120 dei 600 istituti pubblici di Chicago nei prossimi cinque anni e l’apertura di 60 nuove “charter schools” che andrebbero ad aggiungersi alle 100 già esistenti.

A differenza della maggior parte degli insegnanti che rappresenta, il CTU condivide sostanzialmente gli obiettivi della “riforma” della scuola pubblica di Emanuel. Il sindacato ha dimostrato infatti di accettare la tesi di quanti affermano che il ridimensionamento dell’educazione pubblica a favore dei privati sia inevitabile, dal momento che le risorse economiche sono ormai insufficienti, anche se miliardi di dollari di denaro pubblico vengono regolarmente sborsati per guerre imperialiste e per sovvenzionare banche e speculatori di Wall Street.

La “riforma” promossa a Chicago da Rahm Emanuel e su scala nazionale dall’amministrazione Obama raccoglie il consenso anche di tutti i maggiori media americani e dell’intera classe politica democratica e repubblicana, contro cui gli insegnanti si trovano in questi giorni a combattere.

La “riforma” promossa a Chicago da Rahm Emanuel e su scala nazionale dall’amministrazione Obama raccoglie il consenso anche di tutti i maggiori media americani e dell’intera classe politica democratica e repubblicana, contro cui gli insegnanti si trovano in questi giorni a combattere.

I resoconti dello sciopero sui giornali continuano così a sottolineare i disagi causati ai genitori che non possono mandare i loro figli a scuola, mentre si moltiplicano gli editoriali che attaccano gli insegnanti, come quello pubblicato settimana scorsa dal New York Times e che senza mezzi termini ha definito la protesta una “follia”.

I repubblicani, da parte loro, nonostante il duro scontro elettorale in vista del voto di novembre, hanno manifestato tutta la loro solidarietà con il sindaco democratico e le autorità scolastiche di Chicago, come il candidato alla vice-presidenza, Paul Ryan, il quale ha affermato più volte di condividere in pieno la condotta di Rahm Emanuel.

La posizione del sindacato degli insegnanti appare sempre più lontana dagli interessi dei suoi membri, principalmente a causa di un appiattimento ormai quasi totale sul Partito Democratico. Il CTU fa parte dell’American Federation of Teachers (AFT), a sua volta affiliata all’AFL-CIO, vale a dire la più grande federazione sindacale degli Stati Uniti, e tutti appoggiano la campagna per la rielezione di Barack Obama, alimentando l’illusione tra i loro iscritti che solo i democratici, se debitamente pressati dal basso, possano mettere in atto politiche a beneficio di lavoratori e classe media.

Questa subordinazione dei sindacati ad un partito che è espressione unica dei grandi interessi economici e finanziari americani fa in modo che i loro vertici finiscano puntualmente per far accettare ai propri iscritti imposizioni e ricatti, smantellando a poco a poco i diritti conquistati in decenni di dure battaglie.

Il tradizionale sodalizio tra sindacati e Partito Democratico, d’altro canto, fa sì che il prolungarsi dello sciopero a Chicago possa trasformarsi in un motivo di serio imbarazzo anche per il presidente Obama, proprio mentre necessiterebbe di un fronte compatto tra i suoi sostenitori in vista delle ultime durissime settimane di campagna elettorale per la Casa Bianca.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

L’ultima critica feroce è di qualche giorno fa. Appare sul giornale on-line Elaph a firma di Ghassan Muflih, editorialista noto in tutto il Medio Oriente. Cosa ha scritto Ghassan Muflih per suscitare tanto scalpore? Egli ha “semplicemente” raccontato ai suoi lettori chi sono i veri responsabili del prolungarsi del conflitto in Siria e perché Bashar al-Assad non è stato ancora rimosso. "L'Occidente è favorevole alle richieste del popolo siriano [di vivere] nella libertà e nella dignità, ma non incoraggia il successo della rivoluzione", ha scritto Muflih. E ha spiegato: "Le ragioni sono legate al desiderio di assecondare Israele che vuole la distruzione della Siria per opera delle bande di Assad. L’Occidente le si accoda sventolando argomenti falsi e pretestuosi come quando pontifica sulle forti tensioni cresciute tra brigate partigiane autoctone contrarie ad Al Qaeda e i gruppi fondamentalisti pronti a combattere al suo fianco. Oppure quando parla di un vero e proprio scontro tra i combattenti laici quelli religiosi. Insomma l’Occidente si adopera in ogni modo per esaudire la richiesta di Israele”.

Va pure detto che sebbene la rivolta contro il governo di Assad duri da diciotto mesi, egli gode ancora di una certa popolarità e può ancora contare sulla fedeltà di una gran parte del suo esercito. Si aggiunga pure che a livello regionale ed internazionale la contrapposizione attorno alla crisi siriana - che essenzialmente vede Russia, Cina e Iran schierati contro Stati Uniti (ed alcuni paesi europei), Arabia Saudita, Qatar e Turchia - è più aspra che mai.

Anche perché la recente decisione americana di sottoporre al Consiglio di Sicurezza una risoluzione che ponga la crisi siriana sotto la giurisdizione del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (che implica l’eventuale uso della forza) ha rappresentato un’ulteriore escalation, e il conseguente veto russo-cinese ha determinato una nuova, grave spaccatura a livello internazionale che certamente non giova a chi combatte per la caduta del regime di Assad, come lamenta appunto Ghassan Muflih, l’editoriale del quale è stato ripreso anche da alcuni giornali americani.

Naturalmente, l’opposizione che combatte al fronte è rappresentata soltanto in parte dai cittadini che sognano la democrazia. Migliaia sono i fondamentalisti islamici che li affiancano e che con la rivolta popolare, pure legittima e in parte genuina, niente hanno a che fare. Uno scenario che Parigi pare ignorare quando ha annunciato di voler inviare materiale (compresi sistemi anti-aerei) in alcune aree in mano agli insorti, in modo da poter creare una sorta di mini zone dove l’esercito cosiddetto di liberazione possa muoversi con maggiore sicurezza. Indiscrezioni rilanciate dall’Associated Press sostengono che gli Usa si preparano a schierare altri 007 e diplomatici in territorio turco, al confine con la Siria con il compito - assicurano - di coordinare le azioni dei ribelli sulla linea del fronte, senza precisare però la connotazione politica dei ribelli che intendono aiutare. Stando così le cose, meglio si capisce perché la maggior parte dei media occidentali ha ignorato il XVI vertice dei Paesi Non Allineati (NAM) che si è tenuto a Teheran dal 26 al 31 agosto. Eppure vi hanno partecipato 120 Stati i quali rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale e dell’economia globale. Dovremmo davvero pensare che tutte queste delegazioni si siano spostate per niente?

Stando così le cose, meglio si capisce perché la maggior parte dei media occidentali ha ignorato il XVI vertice dei Paesi Non Allineati (NAM) che si è tenuto a Teheran dal 26 al 31 agosto. Eppure vi hanno partecipato 120 Stati i quali rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale e dell’economia globale. Dovremmo davvero pensare che tutte queste delegazioni si siano spostate per niente?

Creato nel 1956 da Nasser, Nehru, Tito e Sihanouk, il NAM punta ad affermare l’indipendenza e la sovranità delle nazioni contro la logica dei patti militari. Si tenga a mente che durante la Guerra Fredda, i membri non erano né alleati militari degli Stati Uniti né dell’Unione Sovietica. Da sempre il loro vertice è una sorta di forum al termine del quale si stende la dichiarazione finale in cui di norma si evidenziano i temi classici della sovranità, del disarmo e dell’uguaglianza tra le nazioni. Sicché è destinata a diventare storica la dichiarazione finale di qualche giorno fa proprio per i suoi contenuti davvero straordinari che non hanno precedenti nella storia appunto del movimento.

Innanzitutto c’è l’Iran, nuovo presidente del NAM, che ha istituito un segretariato provvisorio per tutti i tre anni della sua presidenza. Esso sarà diretto da una troika composta dall’Iran e dall’Egitto, nonché dal Venezuela, che sta emergendo come un attore inevitabile delle relazioni internazionali. Questi tre Stati rappresentano tre continenti (Asia, Africa, America), ma anche tre scelte di società (una rivoluzione spirituale, l’accettazione del capitalismo liberale, il socialismo del XXI secolo).

Una iniziativa, quella iraniana, che un diplomatico di consumata esperienza come l’indiano Melkulangara Bhadrakumar giudica “molto interessante” poiché spiega: “Il neopresidente egiziano Mohamed Morsi ha chiesto apertamente il cambio di regime in Siria, mentre Iran e Venezuela sarebbero molto ambivalenti sul senso di questo concetto. Ma alla fine, tutti e tre sono giunti all’accordo che la ‘transizione’ deve essere un processo gestito interamente dalla società siriana, senza alcun intervento esterno.” E quindi, conclude Bhadrakumar, “ciò che conta infinitamente più di ogni altra cosa è che Teheran e il Cairo condividano un progetto che respinge ogni intervento straniero per la soluzione della crisi siriana.

L’intesa raggiunta diventa un fatto ancora più importante del destino di Assad medesimo”. Insomma, l’impegno condiviso e declamato, urbi et orbi, mostra il ruolo che l’Iran sciita e l’Egitto sunnita intendono svolgere in Medio Oriente. E’ la nuova risposta religiosa all’ambiguo laicismo sventolato dagli americani e dai loro alleati, al rigido islamismo dei sauditi, a Israele che incoraggia il massacro in Siria e pretende una resa dei conti con l’Iran. Questo accade sebbene il presidente egiziano Mohammed Morsi abbia vissuto ed abbia studiato per lungo tempo negli Stati Uniti, abbia lavorato per la NASA e sia stato professore in quel Paese. Evidentemente la familiarità con il sistema politico statunitense gli ha consentito di giuocare un ruolo chiave nella creazione dei contatti tra gli Stati Uniti e la Fratellanza Musulmana, che rapidamente si sono sviluppati portando alla visita di una delegazione dei Fratelli a Washington, dove erano stati ricevuti da alti funzionari della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e del Congresso degli Stati Uniti, ed erano stati festeggiati dai think tank connessi con le istituzioni degli Stati Uniti.

Questo accade sebbene il presidente egiziano Mohammed Morsi abbia vissuto ed abbia studiato per lungo tempo negli Stati Uniti, abbia lavorato per la NASA e sia stato professore in quel Paese. Evidentemente la familiarità con il sistema politico statunitense gli ha consentito di giuocare un ruolo chiave nella creazione dei contatti tra gli Stati Uniti e la Fratellanza Musulmana, che rapidamente si sono sviluppati portando alla visita di una delegazione dei Fratelli a Washington, dove erano stati ricevuti da alti funzionari della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e del Congresso degli Stati Uniti, ed erano stati festeggiati dai think tank connessi con le istituzioni degli Stati Uniti.

Sicché Morsi è ben lungi dall’essere uno sconosciuto a Washington, anzi. Dopotutto è risaputo che in Siria i guerriglieri dei Fratelli musulmani combattono dalla parte dell’opposizione al regime di Assad, fianco a fianco con i tagliagole libici di Al Qaeda, portati in Turchia da aerei inglesi, americani e francesi. Inoltre Qatar e Arabia Saudita, con i loro servizi segreti e ricchi privati, convogliano - è cosa altrettanto nota - denaro alla Fratellanza e ai gruppi a lei vicini.

Pertanto il fatto che gli iraniani abbiano presentato una proposta che ha soddisfatto Morsi, il quale da oggi si schiera (quasi obliando la repressione di Assad) per il non-intervento straniero in Siria, diventa non soltanto un successo della diplomazia di Teheran, ma la piattaforma per il rilancio del nuovo ruolo dell’Islam in Medio Oriente che, capovolgendo lo scenario della Mezzaluna, esalta un’alleanza fino all’altro ieri impensabile e consacra Iran ed Egitto nei ruoli di protagonisti.

Non a caso all’apertura del vertice del NAM, Morsi aveva seguito con molta attenzione l’intervento dell’ayatollah Ali Khamenei durante il quale la guida religiosa aveva rivolto pubblicamente consigliato agli Stati Uniti di affrancarsi “dall’influenza israeliana; difendete i vostri propri interessi, smettetela di screditarvi sostenendo i crimini israeliani”. Frasi pesanti alle quali aveva subito replicato, nel corso di una conferenza stampa a Londra, il generale Martin Dempsey, Capo di Stato Maggiore delle forze armate statunitensi. Il quale dopo aver giudicate velleitarie le minacce di Tel Aviv di bombardare i siti nucleari iraniani, aveva dichiarato che se Israele fosse passata ai fatti egli si sarebbe adoperato per scongiurare la partecipazione di Washington con uomini e mezzi. Una dichiarazione a dir poco epocale poiché per la prima volta dai tempi della spedizione di Suez nel 1956, un alto funzionario americano avverte il mondo che gli Stati Uniti d’ora in avanti non avrebbero più assecondato i “capricci” di Israele. Tuttavia la maggior parte dei media occidentali, come detto, ha glissato sulle cronache del NAM e naturalmente anche sulle dichiarazioni del generale, sebbene esse presagissero un mutamento di tendenza, una rivalutazione da parte di Washington del ruolo dei Non Allineati e dell’Iran che ne fa parte. Molto vi ha influito il chiasso intorno alle primarie americane con un Mitt Romney che invocando Dio ha promesso un ritorno del primato degli Stati Uniti nel mondo. Con un aspirante presidente che ha rilanciato parole d’ordine bellicose e interventiste, pervase di un neoconservatorismo che gli anni di Bush sembravano avere definitivamente screditato.

Tuttavia la maggior parte dei media occidentali, come detto, ha glissato sulle cronache del NAM e naturalmente anche sulle dichiarazioni del generale, sebbene esse presagissero un mutamento di tendenza, una rivalutazione da parte di Washington del ruolo dei Non Allineati e dell’Iran che ne fa parte. Molto vi ha influito il chiasso intorno alle primarie americane con un Mitt Romney che invocando Dio ha promesso un ritorno del primato degli Stati Uniti nel mondo. Con un aspirante presidente che ha rilanciato parole d’ordine bellicose e interventiste, pervase di un neoconservatorismo che gli anni di Bush sembravano avere definitivamente screditato.

Poiché, anche in questa tornata elettorale dei repubblicani, il collante è l’ostentato e roboante nazionalismo, sebbene esso rischi di rendere più arduo agli Stati Uniti il compito di mantenere la loro leadership nel mondo. Non a caso Bruce Jentleson e Charles Kupchan (due columnist di tutto rispetto) sulle pagine del settimanale Foreign Policy hanno definito Romney una “mente pericolosa” che apre al ritorno di una ideologia neoconservatrice intrisa di bullismo. Uno scenario che non dispiacerebbe affatto a Israele.