- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

NEW YORK. La settimana scorsa, la polizia sudafricana si è resa responsabile di un orribile massacro che è costato la vita a decine di minatori che, nella regione di Nordovest, stavano scioperando per ottenere migliori condizioni di vita. Con il pieno appoggio del partito di governo, l’African National Congress (ANC), la strage è stata messa in atto con metodi degni di quel regime dell’apartheid che quest’ultimo ha contribuito in maniera decisiva a rovesciare poco meno di due decenni fa.

I fatti di sangue hanno avuto luogo giovedì scorso, il sesto giorno consecutivo di uno sciopero indetto da un sindacato indipendente attivo nella miniera di platino di Marikana, appartenete alla compagnia britannica Lonmin. I minatori, molti dei quali immigrati dai paesi vicini, intendevano denunciare condizioni di lavoro spesso drammatiche, stipendi che non superano i 500 dollari al mese e l’assenza di abitazioni decenti, dal momento che essi vivono spesso in baracche senza elettricità o acqua corrente.

Gli scioperanti stavano perciò chiedendo il raddoppio del loro stipendio dopo anni di promesse mai mantenute. Ad infiammare una situazione già tesa, poi, è stata la dirigenza di Lomin che giovedì ha lanciato un ultimatum ai minatori, avvertendoli che chi non avrebbe ripreso immediatamente il lavoro sarebbe stato licenziato. Allo stesso tempo, la polizia ha iniziato a minacciare l’uso della forza per mettere fine allo sciopero.

Alla fine, circa 3 mila minatori si sono riuniti su una collina e poco prima del massacro della polizia hanno respinto l’appello dei leader del loro sindacato a disperdersi. Con la tensione alle stelle, i lavoratori si sono fatti più aggressivi e molti dei quali si sono armati di machete e bastoni. La polizia ha così accerchiato un gruppo di manifestanti lanciando contro di loro gas lacrimogeni prima di aprire il fuoco e lasciare sul terreno più di 30 morti.

Il bilancio ufficiale di quello che un giornale di Johannesburg ha definito “un attacco ben pianificato”, è stato di 34 morti tra i minatori, anche se altre fonti parlano di almeno una cinquantina di vittime, mentre molti feriti sono tuttora ricoverati in gravi condizioni.

Dietro alla drammatica vicenda c’è la rivalità sempre più marcata tra la principale organizzazione sindacale del settore minerario - National Union of Mineworkers (NUM) - legata all’ANC, e la formazione indipendente AMCU (Association of Mineworkers and Construction Union).

Dietro alla drammatica vicenda c’è la rivalità sempre più marcata tra la principale organizzazione sindacale del settore minerario - National Union of Mineworkers (NUM) - legata all’ANC, e la formazione indipendente AMCU (Association of Mineworkers and Construction Union).

Quest’ultima è riuscita recentemente a reclutare un numero consistente di iscritti grazie ad un atteggiamento più combattivo e al malcontento diffuso tra i lavoratori per la passività del NUM e il suo sostanziale allineamento alle posizioni dei proprietari delle miniere. Gli scontri tra gli affiliati ai due sindacati rivali avevano caratterizzato i giorni precedenti il massacro di Marikana, durante i quali c’erano già stati dieci morti.

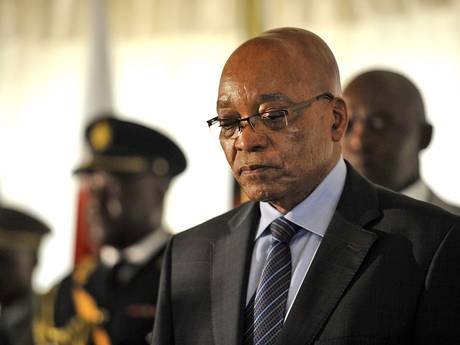

Alla luce della situazione, dunque, è stata tutt’altro che sorprendente la posizione assunta dal NUM e dall’ANC, i cui vertici hanno cercato in qualche modo di giustificare il comportamento della polizia, attribuendo la responsabilità dell’accaduto ai minatori stessi. Il presidente sudafricano, Jacob Zuma, da parte sua si è detto “scioccato per l’inutile violenza”, anche se ha confermato di aver dato egli stesso indicazione alle forze di sicurezza di utilizzare ogni mezzo per riportare l’ordine tra i lavoratori della miniera. Scrupolo immediato di Zuma, inoltre, è stato quello di rassicurare gli investitori stranieri sulla stabilità del Sudafrica.

Anche i vertici del NUM hanno difeso la polizia che, a loro dire, sarebbe stata costretta a ricorrere alla forza per far fronte ai disordini causati dagli scioperanti. Il NUM, d’altra parte, è affiliato alla federazione sindacale COSATU (Congress of South African Trade Unions), a sua volta una delle più potenti e influenti organizzazioni che sostengono l’ANC. Queste associazioni sindacali, così come il partito che fu di Nelson Mandela, sono sempre più impopolari in Sudafrica perché considerate troppo vicine agli interessi delle corporation che operano nel paese.

A quasi vent’anni dalla fine dell’apartheid, infatti, il Sudafrica rimane uno dei paesi con le maggiori disuguaglianze, dove il 40 per cento della popolazione è costretta a vivere con meno di tre dollari al giorno. La responsabilità di questa situazione è da ricercare in rimo luogo tra i vertici dell’African National Congress, le cui promesse di costruire una società più equa rimangono ampiamente disattese.

In definitiva, nonostante l’indiscutibile aumento della spesa pubblica in programmi per la riduzione della povertà, il Sudafrica modellato da 18 anni di governo ANC ha sostituito le disuguaglianze razziali con quelle economiche, creando una nuova minoranza di neri arricchitisi enormemente, compresi quelli alla guida dei principali sindacati, grazie alla connivenza con i grandi interessi economici locali ed esteri.

In definitiva, nonostante l’indiscutibile aumento della spesa pubblica in programmi per la riduzione della povertà, il Sudafrica modellato da 18 anni di governo ANC ha sostituito le disuguaglianze razziali con quelle economiche, creando una nuova minoranza di neri arricchitisi enormemente, compresi quelli alla guida dei principali sindacati, grazie alla connivenza con i grandi interessi economici locali ed esteri.

Esempio lampante di questo intreccio di potere è la carriera di uno dei leader dell’ANC, Cyril Ramaphosa. Attivista anti-apartheid, quest’ultimo fu tra i protagonisti della creazione del sindacato dei minatori negli anni Ottanta, durante i quali vennero organizzati numerosi scioperi. Successivamente, Ramaphosa è passato alla carriera politica entrando nell’ANC dove, grazie alla posizione di spicco ricoperta, è diventato uno degli uomini d’affari più ricchi del Sudafrica e siede oggi nel consiglio di amministrazione di Lonmin.

Sui fatti della settimana scorsa, intanto, ha aperto un’inchiesta l’Ufficio per le indagini interne della polizia, mentre il presidente Zuma ha creato un’apposita commissione. Alla luce del coinvolgimento dei più alti livelli politici, sindacali e delle forze di sicurezza, tuttavia, appare improbabile che alle indagini faccia seguito l’individuazione dei veri responsabili del massacro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

NEW YORK. La minaccia britannica di irrompere nell’ambasciata dell’Ecuador per arrestare Julian Assange segna una nuova preoccupante tappa nello scivolamento verso una deriva autoritaria comune a tutto l’Occidente. L’annuncio di giovedì da parte del governo del presidente Rafael Correa di garantire l’asilo politico al fondatore di WikiLeaks era stato preceduto da un vero e proprio ultimatum per la consegna di Assange alle autorità di Londra, così da poter eseguire l’ordine di estradizione verso la Svezia dove quest’ultimo deve fronteggiare un caso di stupro privo di alcun fondamento.

Una volta consegnato a Stoccolma, il 41enne cittadino australiano verrebbe con ogni probabilità spedito negli Stati Uniti, dove pare sia stato già istituito un Gran Jury segreto in Virginia che lo dovrebbe giudicare per la pubblicazione di centinaia di migliaia di documenti riservati del Dipartimento di Stato. Questo scenario, nonostante le smentite del governo di Washington, è stato confermato tra l’altro da alcune e-mail dell’influente think tank americano Stratfor, rese note qualche mese fa da WikiLeaks, e potrebbe costare ad Assange la detenzione indefinita in un carcere d’oltreoceano con l’accusa di terrorismo.

A Londra, invece, nella giornata di giovedì l’Ecuador ha annunciato ufficialmente la concessione dell’asilo politico a Julian Assange, il quale si era rifugiato presso l’ambasciata del paese sudamericano il 19 giugno scorso per sfuggire all’estradizione in Svezia, diventata definitiva dopo che la Corte Suprema britannica aveva respinto l’ultimo appello dei suoi legali.

Prima di prendere una decisione finale, l’Ecuador aveva chiesto la rassicurazione che Assange non sarebbe stato trasferito negli Stati Uniti, cosa che il governo di Stoccolma si è rifiuto però di garantire. Allo stesso modo, ai magistrati di Stoccolma è stata offerta la possibilità di interrogare Assange di persona o in video-conferenza dall’ambasciata ecuadoriana di Londra, come lui stesso si era offerto di fare nei mesi scorsi, ma anche in questo caso la proposta non ha trovato accoglienza.

La fermezza del paese scandinavo conferma ulteriormente la natura tutta politica del caso Assange, fabbricato ad arte attorno alle incerte accuse di due donne svedesi, di cui una legata a gruppi anti-castristi americani stanziati in Florida, che avrebbero avuto rapporti sessuali con il leader di WikiLeaks. Il caso, peraltro, era stato inizialmente archiviato in fretta dalle autorità giudiziarie di Stoccolma per essere riaperto in seguito grazie all’intervento di un influente politico socialdemocratico.

In ogni caso, già nella serata di mercoledì la polizia britannica ha iniziato a circondare l’ambasciata ecuadoriana di Knightsbridge, dopo che, come già ricordato, il governo di David Cameron aveva concesso una settimana di tempo per la consegna di Assange ed evitare un blitz per arrestarlo. Immediatamente, numerosi manifestanti si sono recati sul posto per esprimere il proprio sostegno ad Assange. Nelle ore successive sono stati segnalati alcuni scontri e svariati arresti sono stati effettuati dalla polizia.

La vicenda e l’atteggiamento di Londra hanno prodotto un aperto scontro diplomatico con l’Ecuador, il cui ministro degli Esteri, Ricardo Patiño, ha affermato in una conferenza stampa da Quito che il suo paese “respinge fermamente la minaccia esplicita contenuta nella comunicazione ufficiale della Gran Bretagna”. Il ministro ha poi definito le stesse minacce “inopportune per un paese civile e democratico”.

Se l’irruzione nell’ambasciata verrà eseguita, ha continuato Patiño, “sarà interpretata dall’Ecuador come un atto inaccettabile e ostile, nonché come un attentato alla nostra sovranità che ci obbligherà a rispondere”, dal momento che “non siamo una colonia britannica”.

Se l’irruzione nell’ambasciata verrà eseguita, ha continuato Patiño, “sarà interpretata dall’Ecuador come un atto inaccettabile e ostile, nonché come un attentato alla nostra sovranità che ci obbligherà a rispondere”, dal momento che “non siamo una colonia britannica”.

Nella propria lettera-ultimatum, il “Foreign Office” britannico sostiene di essere tenuto ad eseguire l’ordine di estradizione contro Assange e che il continuo utilizzo di un edificio diplomatico per offrire rifugio a quest’ultimo “è incompatibile con la Convenzione di Vienna” del 1961 che regola appunto le relazioni diplomatiche tra paesi sovrani. Dopo la decisione presa da Quito, perciò, il governo di Londra ha affermato che la situazione non è cambiata per nulla e l’asilo ad Assange non verrà preso nemmeno in considerazione.

Senza timore di essere accusata di ipocrisia, la Gran Bretagna accusa dunque Quito di aver violato la Convenzione di Vienna proprio mentre minaccia di irrompere in un’ambasciata che, secondo lo stesso trattato, viene definita come uno spazio inviolabile sul quale al paese straniero che lo occupa è assicurata sovranità assoluta. All’interno di essa, le forze di polizia locali possono avere accesso solo dietro consenso del capo della missione diplomatica (ambasciatore).

Per dare un fondamento legale alle proprie minacce, Londra ha sostenuto che potrebbe ritirare il riconoscimento dell’ambasciata ecuadoriana. Tuttavia, la legge del 1987 a cui il governo fa riferimento, dice chiaramente che una tale azione può essere presa solo se soddisfa quanto previsto dal diritto internazionale. Inoltre, come ha detto l’ex ambasciatore della Gran Bretagna in Russia, sir Tony Brenton al Daily Telegraph, “il ritiro dello status garantito all’edificio dove Assange ha chiesto rifugio per evitare l’estradizione renderebbe la vita impossibile ai diplomatici britannici all’estero”.

Il ministro degli Esteri, William Hague, ha comunque fatto sapere che il suo governo non permetterà in alcun modo ad Assange di lasciare il paese, poiché esso non riconosce il principio di “asilo diplomatico”. Se quest’ultimo uscirà dall’ambasciata, la polizia britannica procederà immediatamente al suo arresto.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex giudice spagnolo Baltasar Garzón, diventato celebre nel 1998 per aver chiesto senza successo l’estradizione del dittatore cileno Augusto Pinochet mentre era proprio in Gran Bretagna, secondo il quale Londra sta agendo al di fuori dei propri poteri, poiché Assange è un rifugiato politico a tutti gli effetti che ha ottenuto l’asilo da un paese sovrano. Per queste ragioni, la Gran Bretagna è obbligata a riconoscere tale situazione in accordo con la Convenzione ONU del 1951 sullo Status dei Rifugiati.

Garzón, che si è da poco aggiunto al collegio dei difensori di Assange, ha aggiunto che, se al cittadino australiano non sarà permesso di lasciare la Gran Bretagna, potrebbe essere aperto un procedimento presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia.

La sorte di Assange non sembra invece preoccupare il governo australiano che continua a mantenere un vergognoso silenzio di fronte agli abusi commessi contro un suo cittadino.

La sorte di Assange non sembra invece preoccupare il governo australiano che continua a mantenere un vergognoso silenzio di fronte agli abusi commessi contro un suo cittadino.

Nonostante sia giunto nelle ultime ore un timido annuncio che per Assange è disponibile l’assistenza consolare, fin dall’inizio della vicenda Canberra ha più o meno apertamente preso le parti dei governi che stanno facendo di tutto per zittire Assange.

Mentre rimane la minaccia della polizia di entrare con la forza nell’ambasciata ecuadoriana, le forze di sicurezza britanniche anche venerdì continuano a presidiare l’edificio di Knightsbridge. Julian Assange, da parte sua, ha ringraziato il governo di Quito per l’asilo concessogli e ha ricordato Bradley Manning, il giovane soldato americano accusato di aver passato i cablo del Dipartimento di Stato a WikiLeaks, detenuto da oltre 800 giorni senza processo né condanne in un carcere militare statunitense.

Il trattamento riservato a Manning e quello che attende verosimilmente Assange, in caso di estradizione, è il risultato della persecuzione messa in atto senza scrupoli dai governi di Washington, Londra e Stoccolma per mettere a tacere definitivamente qualsiasi voce critica e indipendente che cerchi di rivelare i loro crimini nel mondo, perpetuati alle spalle dei cittadini per la difesa esclusiva dei propri interessi imperialistici.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

NEW YORK. Qualche giorno fa, il blogger americano Richard Silverstein ha pubblicato un memorandum segreto prodotto dall’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che conferma le intenzioni di quest’ultimo di lanciare un attacco militare preventivo contro l’Iran in tempi brevi. Il documento coincide con una valanga di articoli apparsi negli ultimi giorni sui media israeliani e occidentali su un imminente blitz e sarebbe stato preparato nel tentativo da parte di Netanyahu, così come del suo ministro della Difesa, Ehud Barak, di convincere il Consiglio di Sicurezza Israeliano della necessità di passare all’azione contro la Repubblica Islamica.

Secondo la traduzione in lingua inglese del memorandum, “l’operazione israeliana inizierà con un’offensiva coordinata che include un attacco informatico per paralizzare totalmente il regime iraniano”, in modo da bloccare tutte le comunicazioni tra i vertici del governo di Teheran, l’esercito e le installazioni nucleari. Questa prima fase sarebbe accompagnata dal lancio di missili balistici e missili Cruise, diretti verso le strutture di difesa iraniane, quelle nucleari e di comando, ma anche verso le residenze dei membri dell’élite politica e militare di Teheran.

Successivamente, prosegue il documento, sarebbe la volta di “incursioni aeree contro quei bersagli che richiedono ulteriori attacchi”. Un piano, quello dettagliato da Netanyahu, che provocherebbe un numero enorme di vittime civili in Iran e scatenerebbe con ogni probabilità un conflitto di più ampie dimensioni nella regione mediorientale.

Simili preparativi appaiono la logica conseguenza delle posizioni sempre più minacciose assunte da esponenti di spicco del governo di Tel Aviv negli ultimi tempi. Mercoledì, ad esempio, il neo-ambasciatore in Cina, ed ex ministro della Difesa Interna, Matan Vilnai, in un’intervista al quotidiano Maariv ha reso note le previsioni del governo sull’impatto in Israele della guerra contro l’Iran. Per Vilnai le stime indicano perdite civili israeliane pari a circa 500 persone, causate dalla risposta iraniana all’aggressione militare.

Cinicamente, lo stesso Vilnai ha anche affermato che i cittadini del suo paese non hanno scelta, poiché “come i giapponesi devono rassegnarsi a convivere con i terremoti, gli israeliani devono essere preparati ad essere il bersaglio di attacchi missilistici”, dal momento che questa è l’ovvia reazione alla politica guerrafondaia del loro governo. La guerra dovrebbe durare una trentina di giorni e sarebbe combattuta “su più fronti”. Israele, infatti, si aspetta il coinvolgimento nel conflitto di Hezbollah in Libano e di Hamas nella Striscia di Gaza.

A gettare benzina sul fuoco è stato poi giovedì l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Oren, il quale ha detto al Jerusalem Post che il suo governo è pronto ad attaccare l’Iran anche se un’eventuale operazione militare dovesse ritardare la produzione di armi nucleari da parte di Teheran di appena un anno. Per giustificare il blitz, l’ambasciatore ha fatto riferimento ad un’altra azione illegale nella storia di Israele, cioè l’incursione aerea del 1981 contro il reattore nucleare di Osirak, in Iraq.

A gettare benzina sul fuoco è stato poi giovedì l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Oren, il quale ha detto al Jerusalem Post che il suo governo è pronto ad attaccare l’Iran anche se un’eventuale operazione militare dovesse ritardare la produzione di armi nucleari da parte di Teheran di appena un anno. Per giustificare il blitz, l’ambasciatore ha fatto riferimento ad un’altra azione illegale nella storia di Israele, cioè l’incursione aerea del 1981 contro il reattore nucleare di Osirak, in Iraq.

Oren, per il quale la minaccia nucleare iraniana è senza precedenti anche se in realtà inesistente, sostiene che un anno è un periodo lungo per il Medio Oriente e molte cose possono accadere in dodici mesi tra cui, come auspica Israele, un cambio di regime a Teheran, obiettivo a cui Tel Aviv e Washington lavorano peraltro da tempo sia apertamente che in maniera clandestina.

Ribaltando poi completamente la realtà, nella sua intervista il capo della missione diplomatica israeliana a Washington ritiene che un’azione militare contro l’Iran sia necessaria perché la Repubblica Islamica non ha mostrato finora alcuna flessibilità nelle trattative sulla questione del programma nucleare. In realtà è vero esattamente il contrario, visto che sono gli USA, in accordo con Israele, ad aver assunto una posizione inflessibile nel corso dei vertici sul nucleare, allo scopo di far irrigidire i rappresentanti iraniani e giustificare l’adozione di misure sempre più dure contro Teheran.

L’escalation delle minacce israeliane delle ultime settimane, va detto, non è la conseguenza di nuove valutazioni dell’intelligence che indicano progressi dell’Iran verso la costruzione di ordigni nucleari, ma è piuttosto una decisione politica di Netanyahu e Barak che, come ha sostenuto un recente articolo del quotidiano Haaretz, sarebbero intenzionati ad attaccare unilateralmente l’Iran alla vigilia delle elezioni americane per trascinare Washington nel conflitto.

Di fronte alla ritorsione iraniana, infatti, l’amministrazione Obama si vedrebbe costretta ad intervenire per evitare di subire gli attacchi dei rivali repubblicani a pochi giorni dal voto. Di una possibile offensiva repubblicana contro la Casa Bianca in caso di blitz israeliano deve avere discusso proprio il candidato alla presidenza, Mitt Romney, nel corso di una recente visita a Tel Aviv.

L’innalzamento dei toni del governo di Israele, secondo alcuni, avrebbe invece lo scopo di spingere gli Stati Uniti ad assumere una posizione ancora più dura nei confronti dell’Iran, anche se in ultima analisi una tale strategia prevede comunque una soluzione militare, sia pure in futuro relativamente più lontano. Il giornalista investigativo americano, Gareth Porter, ha scritto ad esempio sull’agenzia di stampa IPS News che Netanyahu e Barak vogliono per ora solo un cambiamento della posizione ufficiale di Washington.

I due leader israeliani, cioè, desiderano che Obama affermi apertamente che gli USA valuteranno l’opzione militare non più se il regime di Teheran prenderà la decisione di costruire armi nucleari ma anche solo se otterrà le capacità tecniche per fare questa scelta, trovandosi in una situazione peraltro simile a quella di molti altri paesi.

I due leader israeliani, cioè, desiderano che Obama affermi apertamente che gli USA valuteranno l’opzione militare non più se il regime di Teheran prenderà la decisione di costruire armi nucleari ma anche solo se otterrà le capacità tecniche per fare questa scelta, trovandosi in una situazione peraltro simile a quella di molti altri paesi.

Le pressioni di Israele sugli Stati Uniti, alimentate dai media, derivano dal fatto che l’amministrazione Obama ritiene inopportuna un’azione militare contro l’Iran prima delle elezioni presidenziali di novembre. L’ansia di Netanyahu di far cambiare idea alla Casa Bianca si accompagna poi anche alla necessità di convincere coloro che in Israele sono contrari ad un’aggressione unilaterale.

Ai vertici delle forze di sicurezza di Tel Aviv persistono infatti forti resistenze contro una simile avventura e, come ha sostenuto Richard Silverstein, anche tra gli otto membri del Consiglio di Sicurezza Israeliano al momento c’è una maggioranza contraria ad un’operazione militare contro Teheran.

Per ribaltare questo equilibrio dovrebbe servire appunto il piano dettagliato descritto dal memorandum di Netanyahu, nel quale il premier singolarmente si astiene dal descrivere gli effetti di una reazione iraniana per il proprio paese, forse perché vuol far credere che l’operazione israeliana paralizzerebbe del tutto il governo di Teheran.

Una prospettiva, quest’ultima, alquanto improbabile, come di certo si rende conto lo stesso Netanyahu. Il primo ministro conservatore, tuttavia, non sembra avere alcuno scrupolo per le possibili vittime civili israeliane e appare piuttosto convinto a perseguire il rovesciamento del regime iraniano attraverso un’operazione che andrebbe contro quel diritto internazionale che il suo paese dimostra quotidianamente di ignorare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

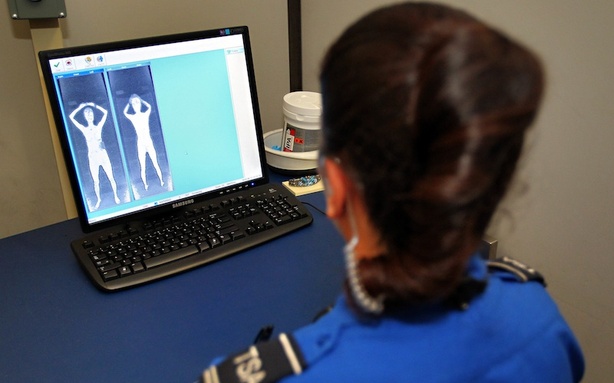

NEW YORK. Gli agenti dell’Amministrazione per la Sicurezza dei Trasporti americana (TSA), in servizio presso l’aeroporto internazionale Logan di Boston, hanno ripetutamente distorto il programma utilizzato al fine di individuare potenziali terroristi per schedare passeggeri appartenenti a minoranze etniche. A rivelarlo è un recente articolo del New York Times basato sulle dichiarazioni segrete di una trentina di agenti federali impiegati nel terminal della metropoli del Massachusetts.

Secondo gli agenti che hanno presentato una formale protesta alla stessa TSA, un’agenzia federale che fa parte del Dipartimento per la Sicurezza Interna, quei passeggeri che corrispondono ad un determinato profilo hanno maggiori possibilità di essere fermati e sottoposti a più scrupolosi controlli di sicurezza da parte dei loro colleghi, incaricati invece di monitorare esclusivamente comportamenti sospetti. Tali passeggeri risultano essere, nella grande maggioranza dei casi, ispanici, neri, mediorientali o di altre minoranze etniche.

Uno degli agenti che hanno denunciato la situazione a Boston ha dichiarato che “chiunque abbia un aspetto che non piace agli agenti della TSA - cioè, ad esempio, se è una persona di colore che indossa abiti o gioielli costosi, oppure se è ispanico - viene con ogni probabilità fermato e sottoposto a controlli più severi”.

In seguito alla pubblicazione dell’articolo del New York Times, la TSA ha aperto un’indagine all’aeroporto Logan, mentre il deputato del Massachusetts, William Keating, membro della commissione per la Sicurezza Interna, ha chiesto un’audizione al Congresso per fare luce sulla vicenda.

Le più recenti rivelazioni riguardano Boston ma è altamente probabile che i programmi utilizzati dalla TSA, che teoricamente dovrebbero servire a prevenire minacce terroristiche, vengano distorti allo stesso modo anche in altri aeroporti statunitensi. Già lo scorso anno, infatti, erano emersi episodi simili, sia pure su scala minore, presso gli aeroporti delle Hawaii e di Newark, il terzo aeroporto di New York.

Le più recenti rivelazioni riguardano Boston ma è altamente probabile che i programmi utilizzati dalla TSA, che teoricamente dovrebbero servire a prevenire minacce terroristiche, vengano distorti allo stesso modo anche in altri aeroporti statunitensi. Già lo scorso anno, infatti, erano emersi episodi simili, sia pure su scala minore, presso gli aeroporti delle Hawaii e di Newark, il terzo aeroporto di New York.

I metodi messi in atto a Boston, oltretutto, dovrebbero essere da modello per gli altri aeroporti americani. In questi ultimi sono in realtà già in funzione programmi per valutare il comportamento dei passeggeri ma nel prossimo futuro è prevista l’adozione di quelli sperimentati al Logan perché ritenuti innovativi e più efficaci. A Boston, ad esempio, il programma non prevede solo l’osservazione dei passeggeri in coda ai controlli ma anche una serie di domande individuali per studiare le risposte e le loro reazioni emotive.

Metodi simili sono tuttavia messi in dubbio dagli esperti, poiché non darebbero alcuna indicazione certa delle eventuali intenzioni di natura terroristica dei passeggeri. I programmi di studio del comportamento dei passeggeri negli aeroporti, spiega il Times, erano stati adottati per la prima volta nel 2003 proprio a Boston e si basavano sulle tecniche utilizzate dai servizi di sicurezza in Israele. Le basi scientifiche erano quanto meno approssimative e dopo nove anni la situazione, da questo punto di vista, rimane pressoché invariata.

Secondo le stime fornite dagli agenti che hanno denunciato i loro colleghi, pur senza statistiche precise, circa l’80% dei passeggeri fermati a Boston farebbe parte di minoranze etniche. Di fronte ad una tale sproporzione, anche la polizia della città ha chiesto alla TSA il motivo del così alto numero di casi riguardanti passeggeri mediorientali, neri o ispanici che vengono portati alla propria attenzione.

Per il New York Times, gli agenti della TSA agirebbero in questo modo in seguito alle pressioni esercitate dai loro superiori, i quali chiedono il raggiungimento di un certo numero di passeggeri fermati in tempi prestabiliti. Scegliendo appartenenti alle minoranze etniche, ritengono gli agenti, aumenterebbero le probabilità di scoprire reati legati al narcotraffico o a violazioni delle leggi sull’immigrazione.

Per il New York Times, gli agenti della TSA agirebbero in questo modo in seguito alle pressioni esercitate dai loro superiori, i quali chiedono il raggiungimento di un certo numero di passeggeri fermati in tempi prestabiliti. Scegliendo appartenenti alle minoranze etniche, ritengono gli agenti, aumenterebbero le probabilità di scoprire reati legati al narcotraffico o a violazioni delle leggi sull’immigrazione.

In questo modo, ai politici di Washington viene fatto credere che il programma funziona, ma il tutto è solo una cortina fumogena che calpesta i diritti civili dei passeggeri e non fa nulla per individuare eventuali reali minacce di terrorismo.

I controlli effettuati in base al profilo razziale all’aeroporto di Boston confermano dunque ancora una volta come le misure di sicurezza adottate negli Stati Uniti per combattere la cosiddetta “guerra al terrore” dopo l’11 settembre vengano puntualmente manipolate per indebolire i diritti democratici dei cittadini e tenere sotto controllo gli appartenenti a gruppi sociali o etnici che la classe dirigente americana, sempre più impopolare, percepisce come una minaccia al proprio potere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

NEW YORK. Il presidente Mohamed Mursi ha sollevato dal proprio incarico di ministro della Difesa il dittatore de facto dell’Egitto post-Mubarak, feldmaresciallo Mohamed Hussein Tantawi, concentrando nelle proprie mani i poteri assoluti finora assunti dal Consiglio Supremo delle Forze Armate. Mursi ha pensionato anche il comandante delle Forze Armate egiziane, Sami Anan, e altre figure importanti tra i vertici militari; ma, soprattutto, ha revocato la modifica costituzionale decisa dalla giunta nel mese di giugno con la quale aveva assunto poteri pressoché assoluti, limitando drasticamente quelli presidenziali.

Con il colpo di mano di domenica, il presidente islamista ha anche assegnato a se stesso il controllo, in precedenza attribuito ai militari, del processo di scrittura della nuova Costituzione. In sostanza, cioè, se l’attuale assemblea non risultasse in grado di produrre una carta costituzionale per qualsiasi motivo, il presidente avrebbe il potere di nominare una nuova.

Oltre a Tantawi e Anan, Mursi ha rimpiazzato a sorpresa anche i comandanti delle forze navali e aeree dell’Egitto. Al posto del maresciallo fino a pochi giorni fa a capo della giunta militare al potere, il presidente ha nominato nuovo ministro della Difesa il capo dell’intelligence militare, Abdel Fattah al-Sissi, un generale con simpatie islamiste, diventato tristemente famoso lo scorso anno per aver difeso i cosiddetti “test di verginità” sulle manifestanti donne nel corso della rivolta.

Il nuovo capo di stato maggiore, al posto di Anan, sarà invece il generale Sidki Sobhi, già comandante delle forze armate egiziane dispiegate a Suez. Mursi ha infine nominato un nuovo vice-presidente, il giudice riformista Mahmoud Mekki.

Se dovesse andare a buon fine, la mossa del presidente Mursi rappresenterebbe una svolta significativa nel panorama egiziano, dal momento che ridimensionerebbe per la prima volta il ruolo dei militari, i quali hanno costituito il fulcro del potere fin dalla rivoluzione degli “Ufficiali liberi”, guidata da Nasser nel 1952. Un ribaltamento degli equilibri, quello tentato da Mursi, che vede oltretutto come protagonista il movimento dei Fratelli Musulmani, considerato ai limiti della legalità fino alla deposizione di Mubarak.

Lo sconvolgimento del quadro politico al Cairo giunge probabilmente non a caso in un momento di grandi tensioni, causate sia dalla crescente impopolarità dei militari e dei partiti politici egiziani nel quadro di un fallimentare processo di transizione democratica, sia dalle polemiche seguite alla recente uccisione di 16 soldati egiziani da parte di integralisti islamici nella penisola del Sinai. Un’azione, quest’ultima, a cui Mursi ha risposto molto duramente, ordinando tra l’altro bombardamenti aerei sul Sinai per la prima volta dalla guerra del 1973.

Lo sconvolgimento del quadro politico al Cairo giunge probabilmente non a caso in un momento di grandi tensioni, causate sia dalla crescente impopolarità dei militari e dei partiti politici egiziani nel quadro di un fallimentare processo di transizione democratica, sia dalle polemiche seguite alla recente uccisione di 16 soldati egiziani da parte di integralisti islamici nella penisola del Sinai. Un’azione, quest’ultima, a cui Mursi ha risposto molto duramente, ordinando tra l’altro bombardamenti aerei sul Sinai per la prima volta dalla guerra del 1973.

Proprio la risposta ai fatti del Sinai da parte di Mursi deve avere impressionato gli Stati Uniti, da dove rimaneva ancora qualche perplessità sui Fratelli Musulmani. L’offensiva militare del Cairo avrebbe cioè convinto Washington che il nuovo governo civile egiziano ha a cuore la sicurezza nella regione, a cominciare da quella di Israele. Per questo, è probabile che la mossa di domenica abbia ottenuto almeno il tacito assenso dell’amministrazione Obama.

Per alcuni, poi, la decisione di Mursi sarebbe servita per sventare una possibile azione contro il governo dei Fratelli Musulmani da parte degli ambienti secolari legati al vecchio regime. Secondo i media egiziani, infatti, dietro alla manifestazione di protesta indetta contro gli islamisti il 24 agosto prossimo poteva nascondersi un qualche tentativo di golpe.

In ogni caso, la manovra di Mursi ha contorni ancora non del tutto chiari ed effetti tutti da verificare. Significativo appare, tra l’altro, il fatto che l’estromissione di Tantawi e la nuova “dichiarazione costituzionale” emessa dal presidente sembrano essere state in qualche modo concordate con i militari stessi, i quali infatti non hanno reagito alla limitazione improvvisa del loro potere. Secondo quanto riferito in un’intervista alla Reuters dal neo vice-ministro della Difesa, Mohamed al-Assar, la decisione di Mursi sarebbe stata presa proprio in seguito a consultazioni con la giunta militare. Tantawi e Anan, peraltro, sono stati entrambi nominati consiglieri del presidente.

Dall’evoluzione dei fatti appare dunque possibile che i militari abbiano acconsentito alla cessione dei poteri politici al governo civile in cambio della rassicurazione che i loro enormi interessi economici nel paese non verranno toccati. Lo scontro tra i Fratelli Musulmani e il Consiglio Supremo delle Forze Armate degli ultimi mesi si era consumato proprio sulle questioni economiche, con i primi fattisi promotori di una liberalizzazione del mercato egiziano che potrebbe penalizzare fortemente il potere economico detenuto dai militari.

Le due parti, tuttavia, concordano sulla necessità di evitare l’esplosione di nuove proteste popolari che minaccerebbero la posizione di entrambi. Da qui, dunque, il raggiungimento di un accordo condiviso, giunto con la mossa di Mursi di domenica che, com’è ovvio, ha ottenuto il beneplacito di Washington.

L’assunzione dei poteri semi-dittatoriali finora nelle mani dei militari da parte del presidente è stata singolarmente salutata con entusiasmo da quasi tutti i partiti politici egiziani, compresi quelli di opposizione, come l’Alleanza Popolare Socialista e il movimento dei giovani manifestanti “6 Aprile”. Per tutti costoro i fatti dello scorso fine settimana rappresenterebbero un progresso per la democrazia egiziana.

L’assunzione dei poteri semi-dittatoriali finora nelle mani dei militari da parte del presidente è stata singolarmente salutata con entusiasmo da quasi tutti i partiti politici egiziani, compresi quelli di opposizione, come l’Alleanza Popolare Socialista e il movimento dei giovani manifestanti “6 Aprile”. Per tutti costoro i fatti dello scorso fine settimana rappresenterebbero un progresso per la democrazia egiziana.

In molti mettono però anche in guardia dalla concentrazione dei poteri nella figura del presidente, per di più islamista. Per il leader del Partito Social Democratico, Mohamed Abul-Ghar, “il problema ora è che l’Egitto non dispone di una costituzione che definisca i poteri presidenziali”, perciò il rischio è quello di avere “un presidente che concentri tutti i poteri di cui disponeva Mubarak”.

L’ex direttore dell’AIEA e premio Nobel per la pace, Mohamed ElBaradei, da parte sua ha affermato che la fine del monopolio del potere da parte dei militari rappresenta un passo avanti, ma la concentrazione dei poteri esecutivo e legislativo nelle mani di Mursi deve essere temporanea e quest’ultimo andrà conferito al più presto all’Assemblea Costituente.

A criticare duramente la presa di posizione di Mursi sono stati invece alcuni autorevoli giuristi egiziani. Secondo il quotidiano locale Al-Ahram, per molti esperti la revoca da parte del presidente della “dichiarazione costituzionale” fatta dai militari a giugno sarebbe incostituzionale e, anzi, Mursi andrebbe sottoposto ad azione legale.

Da questo punto di vista, dal momento che Mursi, assumendo la presidenza, ha giurato di fronte all’Alta Corte Costituzionale sottomettendosi a quella stessa costituzione modificata dalla giunta militare poco prima, non gli sarebbe consentito ora annullarla o cambiarla. Mursi avrebbe dovuto piuttosto rispettare la costituzione, anche se temporanea, in attesa della scrittura di una nuova carta.