- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

NEW YORK. Esce di casa, lo stereo a tutto volume per indurre i vicini a chiamare la polizia. Scende le scale di un condominio della periferia di Aurora, Colorado, nella zona malfamata della città. Prende la macchina e guida fino al cinema multisala. Per compiere una strage pianificata nei minimi dettagli.

James Holmes aveva nascosto nel suo appartamento sofisticate trappole esplosive. Secondo i suoi piani, la polizia, chiamata dai vicini per il rumore insostenibile, avrebbe abbattuto il portone di ingresso, facendo saltare un “interruttore magnetico” all'apertura della porta. L'interruttore avrebbe innescato una reazione a catena, in cui una serie di taniche contenenti vari composti chimici si sarebbero mescolate in sequenza creando un potente esplosivo, che avrebbe fatto saltare in aria il palazzo. Questo avrebbe creato un diversivo per distogliere l'attenzione della polizia dal suo vero obiettivo: la strage al cinema.

Con la musica tecno dell'autoradio a tutto volume, secondo i testimoni, James Holmes va a vedere l'anteprima di Batman. Compra il biglietto per il film, entra in sala insieme al resto del pubblico, ma si nasconde dietro una porta, si cambia d'abito e rientra in sala. Indossa l'uniforme d'ordinanza dello SWAT team, ovvero un'armatura da guerra, comprata legalmente su internet come tutto il resto dell'arsenale, il volto coperto da una maschera, i capelli tinti d'arancione. In assetto da guerra, impugna fucili e pistole, lancia due lacrimogeni tra il pubblico. Alcuni sopravvissuti raccontano di aver pensato ad uno spettacolo pirotecnico per l'anteprima del film.

James Holmes inizia a sparare raffiche di proiettili con il suo fucile d'assalto, modificato con tre caricatori, per non dover ricaricare. Il bilancio finale di due soli minuti di fuoco è dodici morti e cinquattotto feriti. Poi Holmes esce e se ne torna alla macchina. Subito alcuni poliziotti lo notano e si avvicinano. Mentre a prima vista Holmes sembra vestito proprio come i poliziotti dello SWAT team accorsi sul posto, questi però notano come due particolar dell'uniforme del ragazzo siano fuori posto, benché parte della divisa ufficiale. Si tratta di due protezioni rinforzate per il collo e l'inguine, che impacciano i movimenti. Dunque i poliziotti capiscono che c'è qualcosa che non va e lo smascherano in un istante.

Holmes non oppone alcuna resistenza all'arresto, e se ne va in cella. Capisce subito che, con l'esplosione dell'appartamento andata a vuoto, il suo piano per distrarre le forze dell'ordine ha fallito. Ai poliziotti che gli chiedono le generalità risponde di essere Joker. Il cattivo di Batman.

Holmes non oppone alcuna resistenza all'arresto, e se ne va in cella. Capisce subito che, con l'esplosione dell'appartamento andata a vuoto, il suo piano per distrarre le forze dell'ordine ha fallito. Ai poliziotti che gli chiedono le generalità risponde di essere Joker. Il cattivo di Batman.

Secondo le cronache, James Holmes è entrato nel personaggio. In carcere, sputa in continuazione in faccia ai secondini, al punto che hanno dovuto mettergli una museruola. Alla sua prima apparizione in tribunale, Holmes ha la faccia stralunata, strabuzza gli occhi in continuazione, ciondola, socchiude gli occhi, fa delle facce da pazzo, con i suoi capelli arancioni. Il giudice gli nega la cauzione. Fingere deliberatamente l'incapacità mentale, forse scampare la pena di morte. Questa la conclusione dei media sulla strategia processuale di Holmes.

James Holmes era, fino a due mesi fa, una promessa della scienza. In un video su ABCnews, un Holmes diciottenne presenta una lezione di neuroscienze alla sua scuola superiore a San Diego, dopo uno stage estivo in un prestigioso laboratorio dell'Università di San Diego. Holmes in seguito vince un premio del governo nel campo della ricerca medica, soldi probabilmente usati per comprare le armi, e frequenta il primo anno di dottorato all'Università del Colorado. Studente brillante, è sulla lista degli speaker della Scuola di Medicina con un seminario dal titolo “Le basi biologiche dei disordini psichiatrici e neurologici.” Secondo i vicini è “un tipo tranquillo”, mentre altri erano incuriositi dal numero di enormi scatole di consegna a domicilio che l'uomo riceveva quasi ogni giorno. Si trattava dell'arsenale di armi ed esplosivi, acquistato su internet.

Il giorno dopo la tragedia i poliziotti in tutto il paese hanno ricevuto l'ordine di piantonare tutti i cinema in cui viene proiettato Batman, fino a data da destinarsi. Questo dovrebbe scoraggiare l'arrivo dei cosiddetti “copycat”, i serial killer che potrebbero voler imitare le azioni di Holmes. È vietato indossare maschere e costumi in tutti i multisala della catena AMC. Queste alcune delle reazioni al massacro. Con l'eccezione del sindaco di New York, si contano sulle dita di una mano i politici che all'indomani del massacro chiedono di rivedere le leggi sul controllo delle armi. Smisurato è il potere della lobby delle armi: la National Rifle Association.

Un aspetto inquietante della vicenda è che Holmes abbia potuto procurarsi tutto quello che gli serviva in maniera legale. Armi, esplosivi, munizioni, attrezzature dei corpi speciali. Ma anche farmaci in gran quantità. Secondo le analisi tossicologiche, James Holmes era sotto l'effetto di un'altissima dose di Vicodin, un popolare antidolorifico derivato dall'oppio, che ci si può procurare in farmacia con la ricetta. Bastano una carta di credito e un computer e chiunque può preparare un'azione di guerra di queste proporzioni senza destare mai il minimo sospetto.

Un aspetto inquietante della vicenda è che Holmes abbia potuto procurarsi tutto quello che gli serviva in maniera legale. Armi, esplosivi, munizioni, attrezzature dei corpi speciali. Ma anche farmaci in gran quantità. Secondo le analisi tossicologiche, James Holmes era sotto l'effetto di un'altissima dose di Vicodin, un popolare antidolorifico derivato dall'oppio, che ci si può procurare in farmacia con la ricetta. Bastano una carta di credito e un computer e chiunque può preparare un'azione di guerra di queste proporzioni senza destare mai il minimo sospetto.

Il nuovo episodio della saga fumettistica di Christopher Nolan che ha ispirato la mente malata di James Holmes, d'altra parte, non è all'altezza delle aspettative. Niente a che vedere con l'epica battagia tra Batman e Joker, nell'episodio precedente della saga. Il fatto che Bane, così si chiama il cattivo di turno, si pronunci proprio come Bain Capital, la controversa azienda di Mitt Romney è stato proprietario, ha tenuto banco per qualche giorno grazie ai report di Fox News. Secondo la tv di Rupert Murdoch, si tratterebbe di una cospirazione hollywoodiana per mettere in cattiva luce Romney usando tecniche subliminali, associando il nome del cattivo di Batman con il candidato repubblicano. Questi i veri problemi, secondo i commentatori conservatori, e non il fatto che chiunque possa acquistare armi da guerra senza alcun controllo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

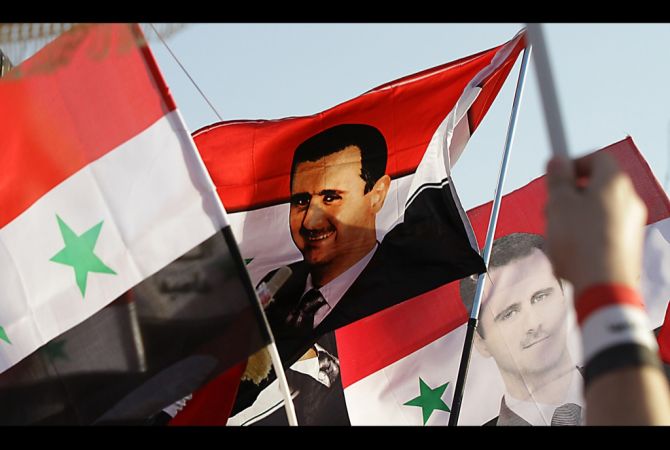

Dopo l’assassinio della settimana scorsa di quattro stretti collaboratori del presidente Assad e svariati giorni di scontri tra le opposizioni armate e le forze di sicurezza del regime a Damasco, i “ribelli” sembrano avere spostato ora la loro attenzione verso la più grande città della Siria, Aleppo, anch’essa come la capitale fino a poco tempo fa in gran parte risparmiata dalle violenze registrate altrove nel paese.

Nonostante la propagandata maggiore intraprendenza dimostrata in questi ultimi giorni dai gruppi di opposizione nello sfidare un regime sempre più allo sbando, dai rari resoconti indipendenti sul campo in Siria sembra emergere una realtà almeno in parte diversa. Le operazioni messe in atto recentemente dagli oppositori di Assad, cioè, appaiono più che altro come gesti dimostrativi per provocare la reazione del regime, così da esporlo alla censura dell’opinione pubblica internazionale.

Infatti, il governo ha ripreso in fretta il controllo della situazione a Damasco e, malgrado l’assassinio di uomini importanti per Assad, a cominciare dal cognato Asef Shawkat, e alcune defezioni di alti ufficiali dell’esercito, appare ancora sostanzialmente compatto.

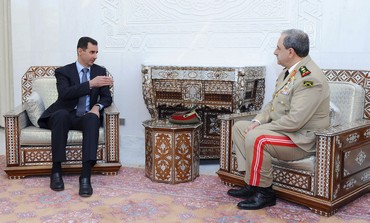

Nelle giornate di domenica e lunedì sono continuati in tono minore gli scontri nella capitale, ma le truppe governative hanno cacciato i ribelli dai quartieri momentaneamente controllati da questi ultimi. La TV di stato siriana ha così trasmesso in questi giorni immagini di una Damasco dove la vita sembra essere tornata alla normalità anche nelle aree coinvolte nei combattimenti più duri. Lo stesso Assad, dopo le voci di una sua fuga, è apparso per la seconda volta in televisione mentre teneva un faccia a faccia con il nuovo capo di stato maggiore.

I ribelli, intanto, hanno iniziato una nuova campagna propagandistica, prontamente amplificata dai media occidentali, annunciando l’avvio della campagna per la liberazione di Aleppo. Lo spostamento dell’attenzione delle opposizioni sulle due principali città della Siria serve a comunicare alla comunità internazionale l’impressione di un consenso sempre più debole per il regime nelle roccaforti del suo potere. Allo stesso scopo, i media internazionali lo scorso fine settimana hanno dato ampio spazio alla notizia che gruppi di ribelli avevano preso il controllo di quattro posti di confine con l’Iraq, dove, secondo le testimonianze di alcuni ufficiali iracheni, le forze di opposizione hanno subito provveduto a giustiziare alcuni soldati dell’esercito siriano. Il colpo di mano dei guerriglieri è però durato ben poco e lunedì le forze del regime sono rientrate in possesso dei valichi di confine. Oltretutto, è successivamente emerso che i posti di frontiera presi dai ribelli erano soltanto due e non quattro come riportato inizialmente dalla stampa.

Allo stesso scopo, i media internazionali lo scorso fine settimana hanno dato ampio spazio alla notizia che gruppi di ribelli avevano preso il controllo di quattro posti di confine con l’Iraq, dove, secondo le testimonianze di alcuni ufficiali iracheni, le forze di opposizione hanno subito provveduto a giustiziare alcuni soldati dell’esercito siriano. Il colpo di mano dei guerriglieri è però durato ben poco e lunedì le forze del regime sono rientrate in possesso dei valichi di confine. Oltretutto, è successivamente emerso che i posti di frontiera presi dai ribelli erano soltanto due e non quattro come riportato inizialmente dalla stampa.

Sabato scorso, poi, altri ribelli avrebbero cercato di assumere il controllo del valico di Nassib al confine con la Giordania ma, secondo quanto riportato dal quotidiano libanese Daily Star, sarebbero stati sopraffatti dalle forze del regime. Un reporter dell’agenzia di stampa AFP ha invece testimoniato che l’opposizione armata ha strappato al controllo delle forze governative il posto di frontiera di Bab al-Salam, al confine turco.

Questi sforzi dei ribelli sono coordinati sia con i governi occidentali e le monarchie sunnite del Golfo Persico sia con i principali media. I primi, infatti, dopo gli eventi di questi ultimi giorni hanno fatto a gara nel descrivere un regime ormai sull’orlo del baratro, mentre i secondi hanno pubblicato una lunga serie di analisi ed editoriali che hanno raccontato quelle che avrebbero dovuto essere le ultime ore di Assad e della sua cerchia di potere.

Parallelamente sono apparse rivelazioni sui piani degli Stati Uniti e dei loro alleati per far fronte all’imminente crollo del regime. Particolare attenzione viene data alla sorte dell’arsenale di armi chimiche in possesso della Siria. Tali armi, secondo l’intelligence americana, sono in fase di trasferimento per evitare che possano entrare in possesso dei terroristi presenti sul territorio siriano. Politici e commentatori si sono però già affrettati a sostenere che Assad avrebbe intenzione di utilizzare le armi chimiche contro i cittadini in rivolta.

Washington e Tel Aviv avrebbero perciò già discusso della possibilità di un blitz militare di Israele per distruggere l’arsenale a disposizione di Damasco. A farlo è stato con ogni probabilità il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Thomas Donilon, in visita in Israele durante lo scorso fine settimana, così come lo farà il Segretario alla Difesa, Leon Panetta, atteso a giorni dal governo Netanyahu. Un intervento di questo genere potrebbe essere giustificato sia dalla necessità di evitare che il regime possa usare le armi chimiche contro i civili, sia per non farle cadere in mano ai terroristi. Su quest’ultimo punto sono in molti all’interno dei governi occidentali a esprimere pubblicamente le loro preoccupazioni, senza curarsi troppo del fatto che, se tale rischio esiste realmente, è dovuto in primo luogo alle loro stesse politiche di destabilizzazione del regime che hanno portato allo scontro settario attualmente in atto e all’ingresso nel paese di cellule estremiste.

Un intervento di questo genere potrebbe essere giustificato sia dalla necessità di evitare che il regime possa usare le armi chimiche contro i civili, sia per non farle cadere in mano ai terroristi. Su quest’ultimo punto sono in molti all’interno dei governi occidentali a esprimere pubblicamente le loro preoccupazioni, senza curarsi troppo del fatto che, se tale rischio esiste realmente, è dovuto in primo luogo alle loro stesse politiche di destabilizzazione del regime che hanno portato allo scontro settario attualmente in atto e all’ingresso nel paese di cellule estremiste.

In ogni caso, dopo il veto di settimana scorsa al Consiglio di Sicurezza da parte di Russia e Cina su una risoluzione che avrebbe aperto la strada ad un possibile intervento militare esterno, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno promesso di intensificare gli sforzi per rovesciare il regime al di fuori dell’ONU. Dal momento che le condizioni per un intervento militare esterno appaiono ancora lontane, la strategia principale passa attraverso il rafforzamento del Libero Esercito della Siria e degli altri gruppi anti-Assad, i quali peraltro già da mesi ricevono denaro e armi in abbondanza da Arabia Saudita, Qatar e Turchia con la supervisione di Washington.

Inoltre, un articolo di un paio di giorni fa apparso sul Wall Street Journal ha rivelato come l’amministrazione Obama stia costruendo una nuova strategia per far cadere il regime di Assad. L’iniziativa comprende, tra l’altro, pressioni diplomatiche sul governo dell’Iraq per chiudere lo spazio aereo di questo paese ai voli diretti dall’Iran alla Siria che, secondo gli USA, trasporterebbero forniture di armi e carburante. Ugualmente, gli americani hanno chiesto alle autorità egiziane di impedire il transito attraverso il Canale di Suez alle navi che trasportano materiale destinato alla Siria, anche se i risultati non sembrano essere per ora all’altezza delle aspettative di Washington.

Sul campo, intanto, la CIA è operativa da tempo nei paesi confinanti con la Siria e, secondo fonti governative anonime citate dallo stesso Wall Street Journal, la principale agenzia spionistica americana sta fornendo informazioni di intelligence non solo alle forze armate giordane e turche che stanno operando a stretto contatto con i ribelli, ma anche direttamente a questi ultimi.

Proprio la Turchia appare essere sempre più come il paese che potrebbe condurre un’operazione militare contro il regime di Assad per conto dell’Occidente. A conferma dell’atteggiamento provocatorio di Ankara, domenica l’agenzia di stampa Anatolia News ha diffuso la notizia che la Turchia ha rifornito le proprie truppe impiegate al confine con la Siria di missili terra-aria. Le tensioni tra i due paesi sono salite alle stelle dopo il recente abbattimento di un velivolo militare turco che aveva sconfinato nello spazio aereo siriano e le provocazioni di Ankara sembrano mirate precisamente a provocare la reazione di Damasco per giustificare un intervento armato.

Sul fronte diplomatico, infine, la Lega Araba ha tenuto un vertice di emergenza lunedì a Doha, nel Qatar. Al termite del summit, il primo ministro del Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani, ha riferito alla stampa che i paesi membri si sono accordati su un appello al presidente Assad a dimettersi in cambio di un esilio all’estero e su un invito ai ribelli a formare al più presto un governo di transizione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’attentato suicida che mercoledì ha causato la morte di almeno tre membri di primo piano della cerchia di potere del presidente Bashar al-Assad sembra aver segnato una tappa decisiva nel conflitto per rovesciare il regime siriano. I tentativi occidentali di far approvare una risoluzione alle Nazioni Unite che autorizzi l’uso della forza per risolvere la crisi sono però nuovamente naufragati giovedì in seguito al veto posto ancora una volta da Russia e Cina.

Le autorevoli vittime dell’azione terroristica sono state il ministro della Difesa, il generale cristiano Dawoud Rajha, il suo vice, nonché cognato di Assad, Asef Shawkat, e il generale Hassan Turkmani, consigliere del presidente ed ex ministro della Difesa. Il ministro dell’Interno, Muhammad Ibrahim al-Shaar, era stato anch’egli incluso tra le vittime da alcuni resoconti giornalistici, anche se la Reuters, citando fonti dei servizi di sicurezza siriani, ha poi affermato che è stato soltanto ferito e si trova ora in condizioni stabili. Sopravvissuto all’attentato è anche il capo dell’intelligence, Hisham Bekhtyar.

L’esplosione è avvenuta nel corso della riunione giornaliera tenuta dai vertici del regime all’interno dell’edificio che ospita gli uffici della Sicurezza Nazionale, teoricamente tra i più sicuri e meglio protetti di Damasco. L’attentato, secondo la stampa ufficiale, sarebbe stato portato a termine da una guardia del corpo ed è stato rivendicato dal gruppo estremista islamico Liwa al-Isla (“Brigata dell’Islam”) e successivamente anche dal cosiddetto Libero Esercito della Siria. Secondo un portavoce di quest’ultimo gruppo dell’opposizione armata, l’azione di mercoledì “è solo l’inizio di una lunga serie di operazioni per distruggere Assad, il suo regime e tutti i suoi simboli e pilastri”.

L’assassinio deliberato di alcuni degli uomini più vicini al presidente conferma dunque i timori legati alla presenza tra le file dell’opposizione al regime di gruppi terroristici, verosimilmente provenienti dai paesi vicini alla Siria. Queste cellule hanno già messo a segno nei mesi scorsi svariate operazioni eclatanti, tra cui quella del 10 maggio, quando due autobombe esplose di fronte ad un edificio dell’intelligence a Damasco fecero più di 50 vittime.

Il più recente episodio di violenza in Siria arriva dopo giorni di duri scontri tra le forze di sicurezza e i “ribelli” nella capitale, nei mesi precedenti in gran parte risparmiata dal caos diffuso in altre aree del paese. Proprio domenica, inoltre, il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha sanzionato ufficialmente il precipitare della situazione, dichiarando il conflitto in corso una guerra civile a tutti gli effetti.

La progressiva perdita del controllo su aree sempre maggiori del paese da parte delle forze di sicurezza, assieme ad alcune recenti defezioni di ufficiali di alto livello, sembrano indicare, almeno secondo le opposizioni e i governi occidentali, che il regime sta entrando nella sua fase terminale.

La progressiva perdita del controllo su aree sempre maggiori del paese da parte delle forze di sicurezza, assieme ad alcune recenti defezioni di ufficiali di alto livello, sembrano indicare, almeno secondo le opposizioni e i governi occidentali, che il regime sta entrando nella sua fase terminale.

Una tale evoluzione non sarebbe in ogni caso il risultato di un’ondata inarrestabile di proteste pacifiche che si sta diffondendo in tutta la Siria. L’aggravamento della situazione in Siria di queste settimane indica piuttosto come i “ribelli” possano contare su forniture di armi sempre più massicce dai propri sponsor, così come su forze straniere addette all’addestramento dei guerriglieri e, con ogni probabilità, in qualche misura anche alle operazioni sul campo. Il tutto nel quadro del piano orchestrato dagli Stati Uniti e dai loro alleati nel Golfo, in particolare Arabia Saudita e Qatar, per innalzare il livello dello scontro settario nel paese in modo da giustificare un intervento armato esterno.

Dopo i fatti di mercoledì, i governi occidentali hanno infatti ancora una volta aumentato la retorica, facendo pressioni su Assad e chiedendo a gran voce una risposta incisiva da parte della comunità internazionale. Ben pochi sono stati i commentatori che hanno fatto notare come l’innalzamento dei toni da Washington o da Londra nei confronti di Damasco in questi giorni sia singolarmente seguito ad un fatto sanguinoso ai danni del regime e non, come spesso accaduto in precedenza, alla presunta repressione di civili innocenti.

Probabilmente non a caso, l’attentato di mercoledì è giunto nel pieno delle discussioni al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi in Siria. Il voto su una nuova risoluzione è stato oggetto di frenetiche trattative e di enormi pressioni esercitate dai governi occidentali sulla Russia e sulla Cina per approvare un testo che, oltre a prolungare di 45 giorni la missione degli osservatori promossa da Kofi Annan, consentisse l’uso della forza militare contro il regime, secondo il Capitolo VII della Carta dell’ONU, in caso di mancata applicazione delle misure previste dall’accordo sul cessate il fuoco entro dieci giorni.

La Russia e la Cina hanno come previsto posto il veto, dopo che nei giorni scorsi avevano espresso una ferma opposizione ad una soluzione che avrebbe aperto la strada ad un intervento esterno, come accadde per la Libia nel marzo del 2011. La risoluzione ha raccolto 11 voti a favore, mentre Sud Africa e Pakistan si sono astenuti.

La Russia e la Cina hanno come previsto posto il veto, dopo che nei giorni scorsi avevano espresso una ferma opposizione ad una soluzione che avrebbe aperto la strada ad un intervento esterno, come accadde per la Libia nel marzo del 2011. La risoluzione ha raccolto 11 voti a favore, mentre Sud Africa e Pakistan si sono astenuti.

Il voto contrario di Mosca e Pechino è stato condannato duramente dall’ambasciatore britannico all’ONU, Marc Lyall Grant, il quale ha accusato i due paesi alleati di Assad di “aver posto i propri interessi nazionali davanti alle vite di milioni di siriani”.

Il terzo fallimento da parte del Consiglio di Sicurezza nel trovare una posizione comune sulla crisi spingerà ora gli Stati Uniti e gli altri governi che appoggiano l’opposizione ad intensificare i loro sforzi nella destabilizzazione del regime, con un conseguente ulteriore innalzamento del livello di scontro nel paese.

Inoltre, come ha spiegato un analista russo all’agenzia di stampa Ria Novosti, è probabile che a breve “alcuni paesi riconosceranno ufficialmente il Consiglio Nazionale Siriano come l’unico legittimo governo” del paese mediorientale.

Il Consiglio di Sicurezza avrà ora tempo fino alla mezzanotte di venerdì per provare a trovare una soluzione alla questione dell’eventuale prolungamento della missione Annan, sospesa ormai da qualche settimana a causa del drammatico aumento del livello di violenza nel paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La campagna elettorale per le presidenziali americane è caratterizzata in questi giorni da toni sempre più aspri con ripetuti scambi di accuse tra i due principali candidati. Le polemiche si stanno concentrando attorno al ruolo del repubblicano Mitt Romney al vertice della compagnia operante nel “private equity” da lui fondata, Bain Capital. Le critiche provenienti dai democratici riguardano in particolare le responsabilità del miliardario mormone nell’aver contribuito ad esportare posti di lavoro dagli Stati Uniti verso paesi emergenti.

In una serie di messaggi pubblicitari, la campagna di Barack Obama ha portato al centro del dibattito politico gli anni di Romney ai vertici della sua compagnia finanziaria, durante i quali essa mise a segno svariate acquisizioni di aziende in difficoltà, per poi chiudere gli impianti sul suolo americano e riaprire nuove strutture a basso costo in Messico o altrove.

L’ex governatore repubblicano del Massachusetts e i suoi si difendono sostenendo che le politiche di “outsourcing” messe in atto da Bain Capital furono decise in gran parte negli anni immediatamente successivi al suo addio formale alla compagnia, avvenuto nel 1999 per assumere il comando dell’organizzazione dei giochi olimpici invernali del 2002 a Salt Lake City, nello Utah.

Molti giornali d’oltreoceano hanno però smentito questa versione e, la settimana scorsa, un articolo del Boston Globe ha rivelato che, secondo quanto riportato dai documenti ufficiali depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente federale USA incaricato di vigilare sulla borsa americana, Romney era identificato ancora come presidente, amministratore delegato e unico proprietario di Bain Capital fino al 2001.

Quando Romney lo scorso anno rese pubbliche alcune delle sue dichiarazioni dei redditi, aveva al contrario sostenuto di non aver ricoperto alcun ruolo dirigenziale nella compagnia dopo il 1999. Le accuse di aver mentito devono avere creato il panico nell’organizzazione di Romney. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, infatti, nel fine settimana è insolitamente apparso in una serie di interviste sui principali network americani per cercare di limitare i danni.

Le difficoltà nel trovare una spiegazione plausibile sono emerse chiaramente dalle parole del consigliere di Romney, Ed Gillespie, il quale domenica alla CNN ha dichiarato che il suo superiore si era “ritirato retroattivamente nel febbraio 1999” da Bain Capital. Una definizione a dir poco singolare del “pensionamento” di Romney che è subito rimbalzata sui media americani, danneggiando ulteriormente la credibilità del candidato.

Le difficoltà nel trovare una spiegazione plausibile sono emerse chiaramente dalle parole del consigliere di Romney, Ed Gillespie, il quale domenica alla CNN ha dichiarato che il suo superiore si era “ritirato retroattivamente nel febbraio 1999” da Bain Capital. Una definizione a dir poco singolare del “pensionamento” di Romney che è subito rimbalzata sui media americani, danneggiando ulteriormente la credibilità del candidato.

I democratici chiedono ora insistentemente la pubblicazione delle sue dichiarazioni dei redditi relative agli anni in questione, cosa che Romney per il momento ha rifiutato di fare. Con ogni probabilità il suo team considera meno dannose le critiche per la mancata trasparenza rispetto alla rivelazione dei modi, sia pure legali, con cui lo sfidante di Obama per la presidenza ha accumulato una fortuna stimata in oltre 250 milioni di dollari.

Secondo molti commentatori americani di area conservatrice, il danno maggiore per Romney deriverebbe dal fatto che è la campagna di Obama che sta definendo i contorni del candidato repubblicano, ancora prima che egli stesso sia stato in grado di proporre agli elettori un’immagine di se stesso.

E la forma che sta prendendo la figura di Romney in seguito alla campagna mediatica democratica è tutt’altro che positiva. L’immagine che ne esce, peraltro in gran parte corrispondente alla realtà, è quella di un uomo d’affari senza scrupoli, pronto a distruggere migliaia di posti di lavoro per massimizzare i profitti e che, oltretutto, ha nascosto parte delle proprie ricchezze in paradisi fiscali all’estero.

La polemica attorno a Bain Capital è stata alimentata dallo stesso Obama nella giornata di lunedì durante un comizio a Cincinnati, nell’Ohio, non a caso uno stato in bilico in vista di novembre e con una forte presenza di operai del settore manifatturiero.

Riferendosi alla proposta del suo rivale di azzerare il carico fiscale sui profitti delle corporation realizzati all’estero, il presidente democratico ha ricordato la recente apparizione di “un nuovo studio condotto da alcuni economisti indipendenti che sostiene che il piano economico del governatore Romney potrebbe creare 800 mila posti di lavoro. C’è solo un problema”, ha aggiunto Obama incitando il pubblico presente, “i posti di lavoro creati non saranno negli Stati Uniti”.

Riferendosi alla proposta del suo rivale di azzerare il carico fiscale sui profitti delle corporation realizzati all’estero, il presidente democratico ha ricordato la recente apparizione di “un nuovo studio condotto da alcuni economisti indipendenti che sostiene che il piano economico del governatore Romney potrebbe creare 800 mila posti di lavoro. C’è solo un problema”, ha aggiunto Obama incitando il pubblico presente, “i posti di lavoro creati non saranno negli Stati Uniti”.

Romney da parte sua ha cercato di contrattaccare con un nuovo spot elettorale nel quale mette in discussione l’integrità etica del presidente, accusato apertamente di avere destinato risorse economiche federali ai propri sostenitori politici. Nonostante lo sforzo, tuttavia, appare chiaro che l’inerzia della campagna elettorale, quanto meno nel dibattito in corso sui media mainstream, si sia spostata per il momento a favore di Obama.

L’intera polemica sull’outsourcing, come sostanzialmente tutta la lunga campagna che porterà al voto di novembre, è in ogni caso del tutto artificiosa. Le accuse contro Romney da parte democratica intendono presentare il presidente come il paladino della classe media, proponendo cioè una caratterizzazione che sfiora l’assurdo, dal momento che, al di là dei proclami e della retorica populista, Obama e il suo partito rappresentano esclusivamente quelle sezioni delle élite economico-finanziarie americane non allineate al Partito Repubblicano.

Ciò è dimostrato anche dal fatto che le critiche di Obama a Romney si limitano al comportamento tenuto da quest’ultimo in veste di top manager e non mettono invece nemmeno lontanamente in discussione l’interno sistema e l’edifico legale che continua a consentire pratiche predatorie come quelle messe in atto da Bain Capital.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Uno dei paesi che negli ultimi anni ha attirato maggiormente l’attenzione degli Stati Uniti è senza dubbio lo Yemen. L’impoverito paese della Penisola Arabica, a partire dallo scorso anno, è stato anch’esso attraversato da un massiccio movimento popolare di protesta che, come altrove, si è risolto in una soluzione inoffensiva per gli interessi di Washington. Le manifestazioni contro il regime trentennale di Ali Abdullah Saleh, già stretto alleato degli USA, sono infatti finite con la deposizione del presidente grazie ad una iniziativa patrocinata da quegli stessi americani che continuano a mantenere uno stretto controllo sulle sorti dello Yemen.

A mettere in luce come il presunto nuovo corso del quadro politico yemenita sia manovrato in gran parte dagli USA è stato un articolo pubblicato la settimana scorsa dal quotidiano libanese Al Akhbar. L’intermediario tra l’amministrazione Obama e il nuovo regime è rappresentato dall’ambasciatore americano a Sana’a, Gerald Feierstein, che la testata libanese non esita a definire “il nuovo dittatore” del paese più povero dell’intero mondo arabo.

La realtà dello Yemen smentisce in maniera clamorosa ogni pretesa da parte di Washington di aver favorito una transizione democratica in seguito ai disordini provocati dalla rivolta esplosa sull’onda della Primavera Araba. Con il presidente Saleh deciso a rimanere al potere ad ogni costo, dopo lunghe trattative gli Stati Uniti e i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), con Arabia Saudita in prima fila, qualche mese fa erano finalmente riusciti a trovare un accordo per sbloccare la situazione di stallo.

Grazie alla cosiddetta “Iniziativa del Golfo”, infatti, Saleh ha accettato di farsi da parte, così che lo scorso febbraio sono potute andare in scena elezioni-farsa che hanno portato al potere il suo vice, Abd Rabbuh Mansour al-Hadi, solo ed unico candidato ad apparire sulle schede elettorali.

La “transizione” senza scosse pilotata da Washington e Riyadh ha fatto in modo che la situazione non sfuggisse di mano ai due paesi che esercitano la maggiore influenza sullo Yemen, così da evitare un contagio della rivolta in Arabia Saudita e poter mantenere il controllo su un paese situato in posizione strategica nella Penisola Arabica. L’importanza dello Yemen è d’altra parte testimoniata dal coinvolgimento degli Stati Uniti, i quali hanno rafforzato i legami con il regime e avviato una intensa campagna militare per mezzo dei droni. Il pretesto per l’interventismo USA in Yemen è dato dalla presenza nel paese di Al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP), secondo la propaganda ufficiale l’organizzazione terroristica attualmente più pericolosa per la sicurezza americana e dell’Occidente.

In questo modo, lo Yemen sembra essere diventato poco più che un protettorato degli Stati Uniti, come conferma, ad esempio, la vicenda descritta da Al Akhbar del giornalista Abdel Ilah Shaeh, condannato a 5 anni di carcere per aver rivelato che un attacco con un drone americano nel dicembre 2009 aveva causato la morte di 35 tra donne e bambini.

In questo modo, lo Yemen sembra essere diventato poco più che un protettorato degli Stati Uniti, come conferma, ad esempio, la vicenda descritta da Al Akhbar del giornalista Abdel Ilah Shaeh, condannato a 5 anni di carcere per aver rivelato che un attacco con un drone americano nel dicembre 2009 aveva causato la morte di 35 tra donne e bambini.

In un’apparizione alla TV yemenita, l’ambasciatore Feierstein ha recentemente dichiarato che gli USA “non avrebbero permesso” la liberazione di Shaeh poiché, a causa dei suoi presunti legami con Al-Qaeda, il giornalista rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti. Secondo Al Akhbar, questa è stata la seconda volta che gli USA hanno messo il veto sulla scarcerazione di Shaeh, il quale aveva ottenuto la grazia dal presidente Saleh prima dello scoppio della rivolta nel paese. La prima fu tramite una telefonata di Barack Obama allo stesso Saleh.

Inoltre, quando un gruppo di giornalisti yemeniti ha tenuto una marcia di protesta contro la mancata liberazione del collega davanti all’ambasciata USA di Sana’a, in molti hanno notato veicoli delle forze di sicurezza locali, utilizzate per il trasferimento di prigionieri, entrare nell’ambasciata stessa, con ogni probabilità per trasportare da una vicina struttura detentiva sospettati di terrorismo da sottoporre a interrogatori ad opera di personale americano.

L’ambasciatore Feierstein è stato bersaglio di accese critiche anche per una serie di lettere, pubblicate recentemente dalla stampa yemenita, inviate al ministro degli Interni, Abdul Qadir Qathan, per “suggerirgli” alcuni cambiamenti ai vertici delle forze di sicurezza, necessari per mantenere la pace nel paese. Feierstein, infine, appare costantemente sui media locali dove, violando le consuete regole diplomatiche, discute apertamente le questioni politiche all’ordine del giorno in Yemen. Per Al Akhbar, in definitiva, il potente ambasciatore americano “ha assunto di fatto un ruolo di governo in Yemen, agevolando il progresso ma solo nella misura in cui esso non contrasti con gli interessi USA”.

Il ruolo di Feierstein riflette l’intreccio esistente tra Washington e Sana’a, un rapporto fondamentale per la salvaguardia degli interessi di entrambi i governi. Come ha spiegato il ricercatore di Princeton, Gregory Johnsen, in un’intervista all’agenzia di stampa IPS a fine giugno, “il presidente Hadi e Obama si trovano in un rapporto di mutua dipendenza sempre più profondo.

Il ruolo di Feierstein riflette l’intreccio esistente tra Washington e Sana’a, un rapporto fondamentale per la salvaguardia degli interessi di entrambi i governi. Come ha spiegato il ricercatore di Princeton, Gregory Johnsen, in un’intervista all’agenzia di stampa IPS a fine giugno, “il presidente Hadi e Obama si trovano in un rapporto di mutua dipendenza sempre più profondo.

Quando Hadi è salito al potere non aveva una base di supporto sicura in Yemen, perciò aveva bisogno dell’appoggio americano e della comunità internazionale. Allo stesso tempo, gli USA necessitavano di Hadi per continuare a colpire AQAP” o, meglio, per mantenere la propria influenza sul paese della Penisola Arabica.

Precisamente per quest’ultimo scopo, Washington ha promosso assieme all’Arabia Saudita l’Iniziativa del Golfo, cioè l’accordo che ha rimosso il presidente Saleh, tanto che recentemente Obama ha emesso un decreto esecutivo che consente agli Stati Uniti di adottare misure punitive contro qualsiasi individuo o gruppo che ostacoli l’implementazione dell’accordo stesso.

La difesa dei termini dell’Iniziativa del Golfo, assieme alla minaccia terroristica, hanno così fornito agli USA la giustificazione per intervenire in maniera diretta a fianco del regime yemenita, trovandosi ufficialmente a combattere con organizzazioni estremiste che, in realtà, risultano essere in gran parte forze di resistenza che si oppongono al governo centrale, come i separatisti attivi nel sud del paese e i ribelli sciiti a nord.

L’impegno americano in Yemen continua in ogni caso a crescere sia in termini di aiuti finanziari sia dal punto di vista militare. Un articolo del Los Angeles Times del 21 giugno scorso ha ad esempio rivelato che Washington starebbe addirittura valutando la possibilità di inviare per la prima volta nel paese aerei militari americani per facilitare il movimento delle truppe governative nelle zone coinvolte nel conflitto con Al-Qaeda nella Penisola Arabica. Questo ulteriore sforzo per aiutare il regime a soffocare il dissenso interno arriverebbe in aggiunta alle decine di truppe delle Operazioni Speciali americane da tempo presenti in territorio yemenita.

Dietro le apparenze di cambiamento, insomma, il regime che guida lo Yemen e i rapporti con i propri sponsor internazionali rimangono pressoché immutati anche dopo le oceaniche manifestazioni di protesta dell’ultimo anno e mezzo.

Dietro le apparenze di cambiamento, insomma, il regime che guida lo Yemen e i rapporti con i propri sponsor internazionali rimangono pressoché immutati anche dopo le oceaniche manifestazioni di protesta dell’ultimo anno e mezzo.

Non solo Saleh e il suo clan continuano a mantenere un forte ascendente sulla vita politica del paese, ma la transizione voluta dagli USA e dall’Arabia Saudita ha fatto in modo che a tutt’oggi non sia stata avviata alcuna forma di dialogo nazionale tra il governo, le opposizioni e la società civile. Allo stesso modo, non è stata approvata una nuova Costituzione né sono state indette elezioni credibili.

La strategia americana e dei paesi del Golfo in Yemen rischia perciò di risolversi in una ricetta che finirà per alimentare sempre maggiore instabilità e malcontento in un paese che fa segnare un livello ufficiale di disoccupazione superiore al 40 per cento.

L’insofferenza verso il regime, infatti, rimane intatta, mentre la campagna di assassini condotta con i droni contribuisce a diffondere tra la popolazione un odio sempre più profondo verso gli Stati Uniti e i loro alleati.