- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Le sta provando tutte pur di non lasciare la comoda poltrona da dittatore. Negoziati segreti, manifestazioni, offerte di compromesso, minacce, pressioni sugli alleati esteri. Dopo 32 anni alla guida dello Yemen, Ali Abdullah Saleh sembra sempre più vicino alla sconfitta. Ma intende combattere fino all'ultimo le migliaia di manifestanti che da gennaio chiedono ogni giorno le sue dimissioni. L'ennesima proposta è arrivata mercoledì sera, quando il presidente ha incontrato Mohammed al Yadoumi, leader del partito islamico al Islah, un tempo alleato del governo ed ora capofila dell'opposizione.

Saleh ha offerto di trasferire i suoi poteri ad un esecutivo provvisorio, che avrebbe il compito di traghettare il Paese verso nuove elezioni. Ma alle urne non si andrebbe prima del 2012 e, fino ad allora, il dittatore yemenita rimarrebbe al suo posto. "Saleh moltiplica le proposte inutili e le provocazioni - ha replicato Mohammad al Qahtan, portavoce dell'opposizione - e tutti questi tentativi non hanno che un unico fine, quello di rimanere al potere. Ma il presidente ha un'unica scelta: se ne deve andare".

Non solo. Dalle fila di al Islah è arrivata anche un'accusa ben precisa. Secondo lo sceicco Sadiq al Ahmar, Saleh starebbe pensando "all'esecuzione di omicidi eccellenti come soluzione per uscire dalla crisi". Nel mirino del regime ci sarebbero personalità politiche dell'opposizione.

Fra goffi tentativi d'accordo e oscuri piani sanguinari, il capo di Stato yemenita è anche costretto ad ammettere qualche sconfitta. Di fronte ai membri del suo partito ha annunciato che almeno sei delle diciotto province del Paese sono cadute in mano agli oppositori. Una debacle che si è consumata nell'arco di poche settimane, da quando molti governatori hanno deciso di aderire alla causa dei manifestanti. Nonostante tutto, Saleh si mostra ancora combattivo: "Mi rivolgo a quelli che mi chiedono di andare via - ha detto - tocca a voi lasciare lo Yemen. Avete versato il sangue dei giovani per i vostri scopi".

Nei giorni scorsi il presidente ha ufficializzato la nomina dei nuovi generali che andranno a rimpiazzare quelli passati al fronte anti-regime. Ma l'esercito di Sana'a non fa paura tanto per il suo potenziale bellico, quanto per le funzioni che non può o non vuole più svolgere. Da tempo le truppe sono concentrate nella Capitale a contrastare la rivolta, mentre le province periferiche del Paese sono abbandonate all'anarchia. Caso emblematico del nuovo scenario è la tragedia che si è consumata lunedì scorso a Jaar, nel sud dello Yemen, dove una fabbrica di armi è esplosa.

Centocinquanta persone sono morte, più di ottanta i feriti. L'esatta dinamica dell'incidente (o attentato) rimane un mistero. C'è chi parla di una sigaretta caduta per sbaglio, chi tira in ballo Al Qaeda, chi ancora sostiene sia opera dei gruppi indipendentisti meridionali. L'unica cosa certa è che da qualche giorno l'intera area fosse nelle mani di alcuni miliziani islamici. L'opposizione ha accusato Saleh di aver ritirato l'esercito dalla zona proprio perché i terroristi se ne impadronissero.

Centocinquanta persone sono morte, più di ottanta i feriti. L'esatta dinamica dell'incidente (o attentato) rimane un mistero. C'è chi parla di una sigaretta caduta per sbaglio, chi tira in ballo Al Qaeda, chi ancora sostiene sia opera dei gruppi indipendentisti meridionali. L'unica cosa certa è che da qualche giorno l'intera area fosse nelle mani di alcuni miliziani islamici. L'opposizione ha accusato Saleh di aver ritirato l'esercito dalla zona proprio perché i terroristi se ne impadronissero.

L'ipotesi è che il presidente abbia deciso di collaborare con i gruppi fondamentalisti per ingigantire e sfruttare le paure degli Stati Uniti. Negli ultimi dieci anni il regime è stato alleato di Washington nella lotta contro il ramo yemenita di Al Qaeda, che ha rivendicato il fallito attentato del 2009 su un aereo diretto a Detroit e i pacchi bomba sui cargo indirizzati negli Usa lo scorso ottobre. Adesso è probabile che il dittatore di Sana'a voglia rinfrescare la memoria agli amici americani, dando loro un assaggio di quello che potrebbe accadere se davvero nel Paese si compisse la rivoluzione. Si tratta di lasciare indifeso il territorio per poi poter dire: "Dopo di me, il diluvio".

Guarda caso, giovedì gli uomini di Al Qaeda hanno annunciato la nascita del loro primo emirato islamico in Yemen. Avrà sede nella provincia meridionale di Abyen, esattamente dove si trova Jaar. Secondo quanto annunciato dagli stessi terroristi via radio, i loro gruppi armati avrebbero già occupato il palazzo presidenziale e l'area intorno alla città.

Ma non è solo il sud a doversi preoccupare. Nella provincia centrale di Maarib, ad esempio, il governatore è stato accoltellato per aver cercato di disperdere i manifestanti. Anche qui Al Qaeda è molto attiva. Secondo fonti militari, di recente i terroristi avrebbero attaccato una stazione dell'esercito, uccidendo sette soldati e ferendone altri sette. Questo dimostrerebbe che se davvero Saleh punta a sfruttare l'organizzazione criminale, quantomeno il suo piano non poggia su una vera alleanza con i miliziani.

Intanto ieri è stato un altro giorno di manifestazioni a Sana'a, dove gli oppositori e i sostenitori del presidente hanno dato vita a due diversi cortei, separati da un solo chilometro di distanza. Dopo la strage di due settimane fa, quando 52 persone furono massacrate dai cecchini in piazza del Cambiamento, era ancora grande la paura della violenza. Per questo gli organizzatori della protesta contro il dittatore hanno deciso di non marciare fino al palazzo presidenziale, come all'inizio avevano programmato. Dal canto suo Saleh ha ribadito di fronte ai suoi fedeli che intende "sacrificarsi" per il popolo yemenita "con il sangue" e con tutto quello che ha "di più caro".

Forse per dar prova di buona volontà, nei giorni scorsi il presidente ha ordinato il rilascio di decine di attivisti che da settimane erano rinchiusi in prigione. Non si sa se lo abbia fatto davvero come gesto conciliante o se semplicemente abbia voluto evitare che i manifestanti prendessero d'assalto le carceri. Fatto sta che a nessuno è venuto in mente di ringraziarlo. Sono rimasti in pochi, nello Yemen, a non saper riconoscere i trucchi di Saleh.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

L’esilio per Gheddafi, le armi per gli insorti: la Conferenza di Londra sembra voler stringere i tempi nella guerra alla Libia. Le obiezioni sono di diversi paesi e per diversi motivi, ma appare chiaro che Parigi, Londra e Washington cominciano ad avere fretta, anche perché le ultime giornate segnalano un bollettino di guerra diverso da quello che s’ipotizzava. Le forze lealiste, infatti, benché colpite ripetutamente, non rinunciano alla controffensiva e i rivoltosi, dal canto loro, non sembrano fare grandi progressi.

Il quadro militare è appunto questo. Abbandonata, raid dopo raid, qualunque apparenza di applicazione della Risoluzione Onu, l’interdizione al volo e la protezione dei civili è diventata sempre più guerra aperta al governo e ai suoi sostenitori, civili o militari che siano.

Ma proprio per evitare uno stop internazionale, i raid non possono ripetersi ad ondate continue e quindi, distrutte le dotazioni aereonautiche e qualche deposito di armi del governo, diventa difficile bombardare h24 tutto quello che si muove. Si può “pulire” il terreno, si possono colpire preventivamente alcuni obiettivi, ma poi, per forza di cose, sono le truppe di terra che devono tenere le posizioni e conquistare altro territorio. E qui la faccenda si complica, perché a terra la Nato non scende (almeno per ora) e l’iniziativa tocca quindi agli oppositori libici; che però, a dire il vero, non mietono risultati straordinari, tutt’altro.

Le forze di Gheddafi si ritirano da alcuni centri solo quando vengono attaccate dai raid dell’aviazione occidentale; raid che vedono una modalità d’attacco al suolo preminente rispetto a quella dei primi giorni, ad indicare la tendenza a far evolvere le operazioni militari in chiave di minor protezione ai civili e maggior attacco ai nemici. Ma come già detto, non appena gli aerei si ritirano c’è però da occupare l’area, e qui nascono i problemi. Perché i rivoltosi, deboli in patria ma fortissimi nelle cancellerie occidentali, avanzano appunto aiutati dai raid aerei, ma indietreggiano quando si deve combattere a terra. E le truppe di Gheddafi rioccupano i territori e le città precedentemente abbandonate per sottrarsi ai raid aerei.

A ormai diversi giorni dall’entrata in guerra della santa alleanza per il petrolio, il quadro appare chiaro: per quanto si siano dannati l’anima nell’addestrarli, per quanto non abbiano lesinato nell’offerta di ogni bene bellico possibile, per quanto si siano impegnati nel fornire nozioni militari, gli istruttori delle SAS di sua maestà e la DGSE di Parigi, miracoli non ne fanno.

A ormai diversi giorni dall’entrata in guerra della santa alleanza per il petrolio, il quadro appare chiaro: per quanto si siano dannati l’anima nell’addestrarli, per quanto non abbiano lesinato nell’offerta di ogni bene bellico possibile, per quanto si siano impegnati nel fornire nozioni militari, gli istruttori delle SAS di sua maestà e la DGSE di Parigi, miracoli non ne fanno.

Non sono riusciti, perciò, a trasformare i fedeli monarchici senussiti, dediti agli affari e all’agricoltura, alla politica e al commercio, in combattenti capaci. Il ritratto identitario dei rivoltosi, del resto, era già noto: implacabili negli affari, incapaci nel combattimento.

E se la scena internazionale è dominata dalla discussione sulle caratteristiche dell’esilio per Gheddafi (che però per ora ad esiliarsi nemmeno ci pensa) anche sul fronte diplomatico interno la situazione non è rosea. Grazie all’adesione incondizionata alle mire francesi, i senussiti non riescono ad attrarre la tribù Warfalla, la più importante delle tribù libiche che, con qualche “se” e qualche “ma”, prodotti di un rapporto con Gheddafi non privo di contrasti, continua però ad appoggiare il Colonnello.

Dal punto di vista delle altre tribù c’è una logica: l’alleanza con Parigi di quelle della Cirenaica sbilancia notevolmente gli equilibri di potere nelle 140 tribù libiche a favore dei senussiti, che sono già interlocutore pressoché unico dell’Occidente.

Se la guerra dovesse terminare con la fine del Colonnello e la presa del potere da parte dei cirenaici, le tribù della Sirte, della Tripolitania e del Fezzan sarebbero quindi le prime a pagarne il conto in chiave di assetti di potere interno alla Libia. Viceversa, non essersi schierate con i senussiti significherebbe - in caso di vittoria del regime - poter porre in termini di peso ed influenza un’ipoteca pesante sul governo del paese, molto maggiore a quella fin qui avuta e decisamente schiacciante nei confronti delle tribù cirenaiche che verrebbero definitivamente messe all’angolo.

L’errore dei cirenaici è qui, fondamentalmente: accecati dalla loro avidità di potere e ansiosi di ristabilire supremazie e gerarchie nuove nella galassia delle 140 tribù libiche, non hanno consentito ad europei e statunitensi di aprire un canale di dialogo con le altre tribù del paese, riservandosi l’esclusiva nei rapporti diplomatici e mediatici internazionali e, a maggior ragione, nelle ipotesi di governo transitorio e nel programma dello stesso disegnato in questi giorni.

L’errore dei cirenaici è qui, fondamentalmente: accecati dalla loro avidità di potere e ansiosi di ristabilire supremazie e gerarchie nuove nella galassia delle 140 tribù libiche, non hanno consentito ad europei e statunitensi di aprire un canale di dialogo con le altre tribù del paese, riservandosi l’esclusiva nei rapporti diplomatici e mediatici internazionali e, a maggior ragione, nelle ipotesi di governo transitorio e nel programma dello stesso disegnato in questi giorni.

L’Occidente, dal canto suo, non appare unito dal cemento. Obama, ormai lanciato verso la sua avventura militare, nella speranza che gli arrivi un po’ di ossigeno politico nei suoi rapporti con i repubblicani, si dice “pronto a rifornire di armi i ribelli”; e anche Parigi si dice pronta, in quanto già disponibile a concedere ogni sorta di visto politico agli insorti. Ma il Pentagono appare più prudente.

Solo 48 ore fa, infatti, il Comandante della Nato in Europa, l’Ammiraglio statunitense James Stavridis, durante un’audizione presso la Commissione Forze Armate del Senato Usa, ha detto che si sta “esaminando con estrema attenzione l’entità, la composizione, le personalità di chi è a capo degli insorti libici”. Pare che la lezione afghana qualcosa abbia insegnato e gli Stati Uniti vorrebbero evitare di ritrovarsi ad avere a che fare con un problema molto più complicato di quello che avevano con l’ormai addomesticato Gheddafi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

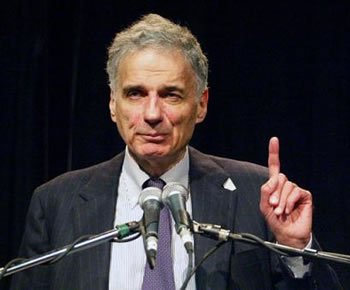

NEW YORK. Trecento studenti universitari assiepati nell'auditorium, si aprono i microfoni per le domande, dopo tre ore c'è chi vuole discutere. Non capita spesso, in America, di vedere tanti ragazzi appena maggiorenni tutti insieme, assetati di politica e di partecipazione: solo Ralph Nader può fare il miracolo! Con la scusa di promuovere il suo libro dal titolo provocatorio “Only the super-rich can save us!” (“Solo i super-ricchi possono salvarci!”), Nader gira le università americane e risveglia in migliaia di studenti la passione civile, quella che lui chiama “lotta per la giustizia.”

Arriva all'Università di Stony Brook, nei sobborghi di New York City, e persino dopo tre ore di dibattito serrato, alle undici sera, i ragazzi non lo vogliono mollare, persino i poliziotti di guardia sembrano a tratti voler prendere il microfono per dialogare con lui.

Candidato per ben tre volte alle elezioni presidenziali con il Green Party, Ralph Nader è una leggenda vivente (imperdibile il docu-film sulla sua vita “An unreasonable man”, un uomo irragionevole). Dopo aver ingaggiato negli anni Sessanta, solo contro tutti, una battaglia contro le case automobilistiche, che portò all'introduzione delle cinture di sicurezza e degli airbag, Nader per cinquant'anni ha continuato la sua lotta senza quartiere in difesa del cittadino e del consumatore. Portando a casa risultati in numero superiore a quello di qualsiasi altro uomo politico americano. Quando nell'incontro con gli studenti Nader accenna alla sua battaglia in difesa del consumatore, il moto spontaneo della platea è di alzarsi in piedi e di applaudire per un minuto intero.

La sua passione civile è contagiosa, un fiume in piena. Alla fine del dibattito la gremita folla di studenti sfoggia dei sorrisoni ed è pronta ad andare a manifestare di fronte a Wall Street per chiedere indietro i soldi del bailout. Perché, come dice Nader, “metà della democrazia è farsi vedere! Non c'è niente che impaurisca di più il potere della vista di cittadini normali che scendono in piazza.”

La maggior parte degli studenti, una volta raggiunto il microfono, sfrutta l'occasione per far conoscere il loro piccolo gruppo di attivisti. Per ognuno dei mille gruppi della galassia progressista, Nader ha cinque minuti di consigli su cosa fare e come farlo. Fino a che uno studente non gli porge la domanda delle cento pistole: “Con tutti questi gruppi diversi, chi è animalista, chi è ambientalista, chi femminista, la sinistra è sempre divisa. Come possiamo fare per evitare che le nostre energie vengano disperse e schiacciate?”

La maggior parte degli studenti, una volta raggiunto il microfono, sfrutta l'occasione per far conoscere il loro piccolo gruppo di attivisti. Per ognuno dei mille gruppi della galassia progressista, Nader ha cinque minuti di consigli su cosa fare e come farlo. Fino a che uno studente non gli porge la domanda delle cento pistole: “Con tutti questi gruppi diversi, chi è animalista, chi è ambientalista, chi femminista, la sinistra è sempre divisa. Come possiamo fare per evitare che le nostre energie vengano disperse e schiacciate?”

Nader non ha dubbi: “Anche chi non l'ha ancora capito, siete tutti già riuniti sotto un'unica bandiera: la lotta contro le giganti corporations.” La sua preoccupazione più grande è infatti far capire ai ventenni americani nel 2011 che la loro situazione è decisamente più drammatica di quella dei loro padri e nonni negli anni Sessanta.

Il segreto per rovesciare il declino è “alzare la barra delle proprie aspettative,” spiega. “Quando vi chiedete come facessero i vostri genitori a mantenere un'intera famiglia con un solo salario dipendente, mentre ora lo stesso lavoro non è sufficiente nemmeno per una persona sola, non piegate la testa rassegnati: è un vostro diritto avere di più! Alzate le vostre aspettative! Con che coraggio guarderete in faccia i vostri figli nella miseria tra vent'anni e direte loro che no, voi non avete lottato, vi siete arresi?”

Un altro studente gli chiede come fare per uscire dal monopolio politico di un paese spaccato a metà tra i cloni Democratici e Repubblicani. Secondo Nader, la strada è lunga e si chiama terzo partito, “anche se i Democratici non sono terribili come i Repubblicani. Però la gente ogni quattro anni li vota e dà loro tutto il tempo per diventarlo.”

La ricetta è cominciare dai Consigli Comunali, dove non servono ingenti finanziamenti e l'appoggio della tv per essere eletti. Per “scardinare la dittatura bipolare,” bisogna prima essere saldamente ancorati a livello locale e poi costruire un gradino alla volta la scala che porta verso Washington. Prima cosa, aprire contraddizioni nel Partito Democratico. A quel punto, se i Democratici continuano a fare il gioco delle corporations, allora la minaccia di spostare tutti i voti su un nuovo candidato indipendente è credibile. “Certo,” risponde Nader ad un altro studente, “se avessimo il sistema proporzionale come in Germania, ogni voto conterebbe. Non è un caso che in Germania i Verdi siano determinanti nella vita politica e infatti i tedeschi sono i primi al mondo nelle energie rinnovabili.”

Cosa fare ora con le centrali nucleari, dopo il disastro giapponese? “A cosa servono i reattori nucleari?” chiede Nader agli studenti: “Servono a far bollire dell'acqua. Possibile che per bollire dell'acqua dobbiamo rischiare di contaminare tutto attorno a noi in un raggio di cinquanta miglia, per duecentomila anni?

Cosa fare ora con le centrali nucleari, dopo il disastro giapponese? “A cosa servono i reattori nucleari?” chiede Nader agli studenti: “Servono a far bollire dell'acqua. Possibile che per bollire dell'acqua dobbiamo rischiare di contaminare tutto attorno a noi in un raggio di cinquanta miglia, per duecentomila anni?

La centrale di Indian Point, la più vecchia degli Stati Uniti, costruita quarant'anni fa, è a trenta miglia da New York City. Il raggio di evacuazione è di cinquanta miglia. Non ci avete mai pensato? Non esiste alcun piano di evacuazione. Se fossi in voi, sarei molto preoccupato. Perché Hillary Clinton ha detto che vuole chiudere la centrale, e lei non è certo una di quelle persone che di solito creano problemi alle corporations dell'energia...”

L'ultima domanda è ovvia: i politici democratici a tutti i livelli se ne fregano dei gruppi di attivisti di base, a loro interessano solo i denari delle grandi aziende. Come fare per avere un peso politico tale da essere determinanti? Nader ne sa una più del diavolo.

Secondo lui è facile. Basta creare un piccolo comitato che spiattelli su internet, Facebook, Twitter, vita morte e miracoli di tutti i politici eletti nella propria circoscrizione. Tutti i loro voti, tutti i loro incontri, pubblici e privati, tutti i loro finanziamenti, tutte le loro dichiarazioni. “A quel punto, invece di ignorarvi, verranno da voi con il cappello in mano. È così che create il vostro potere!”

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Ci sono voluti dieci giorni prima che Barack Obama spiegasse pubblicamente al suo paese le ragioni dell’intervento militare americano in Libia. In un discorso durato poco meno di mezz’ora e pieno di retorica e menzogne, il Presidente degli Stati Uniti ha giustificato l’ennesima aggressione illegale contro un paese arabo con false motivazioni umanitarie, nascondendo a fatica gli interessi imperialistici di Washington e degli alleati europei impegnati nel conflitto.

Di fronte ad un pubblico di ufficiali, alla National Defense University di Washington Obama ha fatto di tutto per minimizzare l’impegno statunitense in Libia. La stessa volontà di non parlare alla nazione dalla Casa Bianca e di evitare la fascia del prime time televisivo ha rivelato le intenzioni del presidente, ben deciso a spacciare l’aggressione alla Libia come un’operazione limitata e il coinvolgimento delle proprie forze armate come ridotto al minimo indispensabile.

Un appello diretto del presidente agli americani era stato richiesto da più parti nei giorni precedenti. In molti tra i due schieramenti politici avevano criticato la decisione di Obama di autorizzare un’azione militare senza il voto del Congresso, come prevede la Costituzione. Non sussistendo alcun pericolo di attacco immediato contro gli Stati Uniti, infatti, la Casa Bianca non avrebbe l’autorità per dare il via libera a una guerra in maniera unilaterale. Obama da parte sua ha sostenuto di essersi consultato con i leader del Congresso prima di ordinare l’intervento, una mossa a suo dire sufficiente alla luce degli obiettivi limitati della campagna militare in Libia.

In maniera confusa, Obama ha definito l’iniziativa militare contro Gheddafi indispensabile per la difesa degli interessi nazionali del suo paese. Interessi che spingerebbero gli Stati Uniti a fermare una potenziale strage di civili in Libia. “Mi rifiuto di aspettare le immagini di massacri e fosse comuni prima di agire”, ha detto il presidente, tralasciando di spiegare come la sua coscienza non sia stata scossa invece dai massacri avvenuti in queste settimane per mano di regimi autoritari strenuamente appoggiati da Washington, come quelli di Yemen e Bahrain.

Proprio alla vigilia del suo discorso, nel quale Obama ha ricordato nuovamente il presunto ruolo degli USA di guardiani dei valori morali in tutto il pianeta, sui media di mezzo mondo scorrevano inoltre i resoconti dei più recenti massacri di donne e bambini provocati dai bombardamenti delle forze armate americane in Afghanistan.

Pur evitando di pronunciare la parola “guerra” per il caso della Libia, il presidente Obama ha stabilito una sorta di nuova dottrina per giustificare l’uso della forza in ogni angolo del globo. Nel ribadire la volontà di agire militarmente in maniera rapida e unilaterale per “difendere il nostro popolo, la nostra patria, i nostri alleati e i nostri interessi vitali”, Obama ha di fatto fissato un principio di intervento in una qualsiasi situazione che consenta di promuovere gli interessi americani e delle élites economiche e finanziarie che detengono il potere.

Le circostanze che giustificherebbero un’azione militare, a suo parere, spazierebbero dalla minaccia di genocidio fino al mantenimento della pace, dalla difesa della stabilità in una determinata regione alla sicurezza dei traffici commerciali. Una dottrina, per certi versi, che sembra andare addirittura al di là di quella enunciata dall’amministrazione Bush, fondata sulla necessità di combattere la minaccia del terrorismo e la diffusione di armi di distruzione di massa, sia pure inesistenti.

In un passaggio destinato a fare la gioia dei commentatori liberal, Obama ha poi sottolineato come gli USA non debbano agire senza l’appoggio della comunità internazionale nella risoluzione dei conflitti internazionali. Una pretesa di multilateralismo che appare del tutto fuorviante e che cela in realtà una politica imperialista che si appoggia su aggressioni indiscriminate, condotte con o senza la partnership di governi alleati.

Lo stesso trasferimento del comando delle operazioni in Libia alla NATO non cambierà la sostanza del controllo militare, che rimarrà in gran parte nelle mani degli americani. Come hanno scritto i giornali d’oltreoceano contemporaneamente all’intervento di Obama, gli Stati Uniti continuano, infatti, a fornire un contributo maggiore rispetto agli altri paesi coinvolti. Ad esempio, scrive il New York Times, dei quasi 200 missili da crociera Tomahawk che hanno colpito la Libia nei primi dieci giorni del conflitto, appena sette non sono stati lanciati dagli americani. Ugualmente, gli aerei da guerra di Washington hanno condotto finora lo stesso numero d’incursioni di tutti gli altri alleati messi assieme.

Lo stesso trasferimento del comando delle operazioni in Libia alla NATO non cambierà la sostanza del controllo militare, che rimarrà in gran parte nelle mani degli americani. Come hanno scritto i giornali d’oltreoceano contemporaneamente all’intervento di Obama, gli Stati Uniti continuano, infatti, a fornire un contributo maggiore rispetto agli altri paesi coinvolti. Ad esempio, scrive il New York Times, dei quasi 200 missili da crociera Tomahawk che hanno colpito la Libia nei primi dieci giorni del conflitto, appena sette non sono stati lanciati dagli americani. Ugualmente, gli aerei da guerra di Washington hanno condotto finora lo stesso numero d’incursioni di tutti gli altri alleati messi assieme.

Per questo appare quantomeno ipocrita lo sforzo della Casa Bianca di far credere agli americani che in Libia non sia in corso una vera e propria guerra e che le forze americane stiano giocando un ruolo di secondo piano. Per il Washington Post gli USA avrebbero anzi “incrementato notevolmente gli attacchi alle forze di terra libiche” nel fine settimana appena trascorso, lanciando “per la prima volta incursioni con aerei AC-130 e A-10”, entrambi velivoli per l’attacco al suolo che indicano chiaramente come la missione in corso stia andando ben oltre i limiti imposti dalla risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Per il quotidiano statunitense questi velivoli, partiti dalle basi NATO in Italia, vengono frequentemente impiegati in aree urbane con il rischio concreto di pesanti perdite tra i civili.

Sulla sorte di Gheddafi, poi, Obama ha fatto un passo indietro rispetto alle più recenti dichiarazioni. Mentre fino a pochi giorni fa aveva indicato la rimozione del dittatore libico come un possibile obiettivo della missione, al contrario di quanto stabilito dal voto all’ONU, durante il discorso di lunedì sera il presidente ha spiegato che una tale iniziativa sarebbe eccessiva e provocherebbe divisioni all’interno della coalizione. Un cambiamento di regime in Libia, secondo Obama, potrebbe comportare un dispendio di risorse e di vite umane comparabile a quello già visto in Iraq negli ultimi otto anni.

Anche in questo caso, però, l’intensificarsi degli attacchi alle forze fedeli a Gheddafi indica una strategia tesa a incoraggiare precisamente un colpo di stato militare contro il rais, così da giungere a un accordo con il Consiglio Nazionale di Transizione di stanza a Bengasi per formare un governo fantoccio agli ordini delle potenze occidentali. In alcuni ambienti di potere negli USA, in ogni caso, si continua a guardare con apprensione all’apertura di un terzo fronte in un paese arabo e si mette in guardia dalle ripercussioni negative per gli interessi americani in Medio Oriente e dalla reazione dell’opinione pubblica domestica ad una guerra percepita come tutt’altro che indispensabile.

Questi timori contribuiscono anche a spiegare perché il presidente USA abbia sottolineato come l’intervento in Libia, nonostante gli scrupoli umanitari universali, non debba costituire un precedente. Gli Stati Uniti non intendono cioè utilizzare la forza ogni qualvolta vi siano episodi di repressione in Medio Oriente o altrove, bensì si riserveranno sempre di “misurare i nostri interessi con la necessità di agire”.

Questi timori contribuiscono anche a spiegare perché il presidente USA abbia sottolineato come l’intervento in Libia, nonostante gli scrupoli umanitari universali, non debba costituire un precedente. Gli Stati Uniti non intendono cioè utilizzare la forza ogni qualvolta vi siano episodi di repressione in Medio Oriente o altrove, bensì si riserveranno sempre di “misurare i nostri interessi con la necessità di agire”.

In altre parole, la difesa dei valori morali e dei principi di giustizia e dignità è vincolata agli interessi americani; nel caso della Libia essi sono legati al controllo delle ingenti risorse energetiche, al contrasto della crescente influenza di Cina e Russia in Africa e all’opportunità di stabilire una presenza nel modo arabo per “controllare” i movimenti rivoluzionari che continuano a diffondersi da un paese all’altro.

Lo slancio retorico di Obama ha raggiunto infine il vertice dell’ipocrisia nel ribadire il presunto sostegno incondizionato alle rivolte in Africa del Nord e in Medio Oriente. “Ritengo che queste forze di cambiamento non possano essere fermate”, ha detto il presidente americano, “e che dobbiamo essere a fianco di quanti credono negli stessi principi fondamentali che ci hanno guidato: l’opposizione alla violenza diretta contro i propri cittadini, il sostegno ai diritti umani universali e a quei governi che rispondono alle aspettative dei loro popoli”.

Una dichiarazione, questa, che falsifica deliberatamente l’atteggiamento americano nei confronti dei movimenti di protesta, così come gli stessi principi che guidano da sempre la politica estera di Washington. Se ciò che sostiene Obama fosse vero, risulterebbe infatti difficile spiegare non solo il supporto fornito ai regimi dittatoriali di Arabia Saudita, Yemen, Bahrain o agli stessi Mubarak e Ben Ali fino a quando la loro permanenza al potere in Egitto e Tunisia era diventata insostenibile, ma anche quasi un decennio di fruttuose collaborazioni con i servizi segreti libici e di lucrosi affari con la famiglia Gheddafi e la sua cerchia di potere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Svolta politica di portata storica nella regione federale del Baden- Wuerttemberg (sud-ovest della Germania), dove la CDU di Angela Merkel perde il mandato dopo 58 anni di potere. L’effetto nucleare è stato più devastante che mai e il governo della regione potrebbe passare ai Verdi, che raddoppiano i loro punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti. Non sono migliori i risultati in Renania- Palatinato (sud), dove la Cancelliera rimane stabile all’opposizione. E, per qualcuno, i risultati dei due appuntamenti elettorali di questo week end segnano in maniera indelebile la crisi del governo federale tedesco.

Secondo le prime proiezioni, la CDU di Angela Merkel torna a imporsi in Baden- Wuerttemberg come primo partito con il 38% dei voti, registrando però una perdita netta di 6 punti percentuali rispetto alle regionali del 2006. Un risultato traballante che non dà garanzie, soprattutto in considerazione della performance negativa riportata dai liberali (FDP), attuali partner di governo, che si devono accontentare di un esito di poco superiore alla quota minima necessaria per essere rappresentati nel Parlamento regionale (5,1%).

In caso di conferma dei primi exit pool, la coalizione della Cancelliera Angela Merkel (CDU) e del ministro degli Esteri Guido Westerwelle (FDP) non avrà i numeri per continuare a governare il Baden- Wuerttemberg, roccaforte nero-gialla da quasi sessant’anni. A Stefan Mappus, il governatore cristiano- democratico uscente, non resta che incassare la sconfitta: in particolare, Mappus era si era reso impopolare per il controverso progetto Stoccarda 21, la mega infrastruttura che avrebbe dovuto andare a sostituire la vecchia stazione della città contro cui oltre la metà dei cittadini ha manifestato per settimane.

Successo indiscusso invece per i Verdi, che si affermano come seconda forza politica della regione con il 25% dei seggi: una percentuale più che raddoppiata rispetto alle precedenti elezioni che garantirebbe al candidato ambientalista Winfried Kretschmann la poltrona di governatore del Land, la prima volta nella storia dei Verdi tedeschi. Uno tra gli scenari più probabili sembra essere infatti l’alleanza di governo con i socialdemocratici (SPD), che si sono attestati a terzo partito della regione con il 23.5% dei voti lasciando al partito ecologista le redini del Baden- Wuerttemberg. Gli oppositori di Stoccarda 21 hanno avuto la loro rivincita.

Successo indiscusso invece per i Verdi, che si affermano come seconda forza politica della regione con il 25% dei seggi: una percentuale più che raddoppiata rispetto alle precedenti elezioni che garantirebbe al candidato ambientalista Winfried Kretschmann la poltrona di governatore del Land, la prima volta nella storia dei Verdi tedeschi. Uno tra gli scenari più probabili sembra essere infatti l’alleanza di governo con i socialdemocratici (SPD), che si sono attestati a terzo partito della regione con il 23.5% dei voti lasciando al partito ecologista le redini del Baden- Wuerttemberg. Gli oppositori di Stoccarda 21 hanno avuto la loro rivincita.

Angela Merkel è la prima Cancelliera cristiano-democratica ad aver perso le elezioni in Baden-Wuerttemberg da 58 anni a questa parte: quella che si profila all’orizzonte è una svolta politica di portata storica che, tuttavia, non giunge del tutto inaspettata. Perché, in effetti, i risultati elettorali del Baden- Wuerttemberg non fanno altro che rispecchiare la crisi della coalizione del governo federale, che continua a fare scelte impopolari su diversi fronti e sembra essere ora costretta alla resa dei conti.

Tanto per cominciare, in Baden- Wurttemberg ci sono diverse centrali nucleari e l’elettorato del ricco Land della Germania meridionale è tra i più sensibili alla questione riaperta con prepotenza dalla recente catastrofe nucleare di Fukushima. Proprio in scia al disastro giapponese, la Cancelliera aveva annunciato una sospensione delle attività nucleari all’insegna del riesame degli standard di sicurezza. E, a questo proposito, l’ex cancelliere Helmut Kohl (CDU) ha accusato pubblicamente la Merkel di poca credibilità: Kohl ha sottolineato sarcasticamente che le centrali nucleari rimangono tanto pericolose quanto lo erano prima anche dopo le catastrofe giappponese per cui non ha nessun senso logico rivederle o sospenderne l’attività.

Il mistero è stato svelato dal ministro dell’Economia e della Tecnologia, Rainer Bruederle (FDP), che in una recente intervista ha espressamente confermato i peggiori sospetti di cittadini e opposizione: Bruederlesi è lasciato scappare che l’attività delle centrali atomiche è stata interrotta esclusivamente in vista delle elezioni regionali di queste settimane. Era difficile pensare che l’elettorato del Baden- Wurttemberg potesse perdonare quella che, per molti, rappresenta una vera e propria presa in giro.

Il mistero è stato svelato dal ministro dell’Economia e della Tecnologia, Rainer Bruederle (FDP), che in una recente intervista ha espressamente confermato i peggiori sospetti di cittadini e opposizione: Bruederlesi è lasciato scappare che l’attività delle centrali atomiche è stata interrotta esclusivamente in vista delle elezioni regionali di queste settimane. Era difficile pensare che l’elettorato del Baden- Wurttemberg potesse perdonare quella che, per molti, rappresenta una vera e propria presa in giro.

Questo week end si è votato anche nella Renania- Palatinato (sud-ovest) dove, secondo le prime proiezioni, SPD e CDU hanno concluso in parità senza sorprese: i socialdemocratici hanno ottenuto il 35,5% dei voti e i cristiano- democratici il 34%. Stando alle quote attuali, invece, il partito di estrema sinistra Die Linke e l’FDP rischiano di rimanere fuori dal Parlamento regionale. Al partito dei Verdi è toccato il salto di qualità, con un 17% contro il 4,6% del 2006. Il governo della regione rimarrà probabilmente ai socialdemocratici grazie a un’alleanza con i rinati Verdi.

Ma a preoccupare il governo federale è soprattutto la perdita di potere in Baden- Wuerttemberg, una scossa politica che può far tremare l’autorità della Cancelliera e della sua coalizione fino alle fondamenta. Percentuali così basse in una dei Länder storicamente più sicuri rischiano di mettere in discussione le personalità stesse al governo; Guido Westerwelle ci vede semplicemente “un voto sul futuro del nucleare” e non vuole sentire parlare di cambi di guardia, ma i più pessimisti ci leggono l’inizio della fine della coalizione nero-gialla. Il primo banco di prova saranno le questioni di politica estera che dovranno essere affrontate nei prossimi giorni, quali la Libia e il pacchetto salva-euro, in cui la Germania ha preso sin dall’inizio posizioni caparbie e isolate e che richiedono tanta sicurezza.