- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

Un morto e sedici feriti domenica a Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, nel secondo giorno consecutivo di proteste contro il rogo del Corano. Centinaia di persone sono scese in strada per dimostrare contro il gesto provocatorio di un pastore della Florida; nella sassaiola che ne é seguita decine di persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, e una è rimasta uccisa.

Sabato nell'ex roccaforte dei talebani c'erano stati dieci morti e un'ottantina di feriti dopo che la polizia aveva impedito alla folla di raggiungere gli uffici dell'Onu e la sede del governatore. Il giorno precedente, dopo la preghiera del venerdì, la folla aveva assalito la sede dell'Onu uccidendo quattro guardie nepalesi e tre operatori occidentali. Le violenze sono state scatenate dal gesto del predicatore estremista Wayne Sapp, che il 21 marzo aveva bruciato una copia del libro sacro dei musulmani in una chiesa della Florida.

Fin qui la cronaca che è stata commentata dal Presidente americano, Barack Obama, il quale ha condannato il rogo del Corano definendolo «un atto di estrema intolleranza e bigottismo». «Tuttavia», ha affermato in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca sull'assalto di venerdì alla sede Onu di Mazar-i-Sharif, in Afghanistan, «attaccare e uccidere persone innocenti come risposta è un atto scellerato».

E così il gesto inconsulto del - si fa per dire - reverendo Wayne Sapp e le spaventose reazioni a catena che esso ha generato hanno fatto dimenticare di colpo il grido «Allah è grande» che si era levato contro regimi autoritari e corrotti del Maghreb, e che aveva salutato la morte di Mohamed Bouaziri, il ragazzo che si era dato fuoco scatenando la rivoluzione tunisina.

E’ come se di colpo si fosse ritornati all’epoca delle Crociate, durante la quale la ricerca di un nemico detestabile per una guerra giusta e santa - la liberazione dei cristiani d’Oriente - necessaria alla creazione del mito aggregante dell’Europa attorno al Papato, non portava più a dipingere i musulmani come la “gens perfida Saracenorum” del monaco Flodoardo del X secolo, ma ad individuare nel musulmano il nemico della fede.

Si negava in tal modo alla cultura musulmana ogni significato spirituale o religioso attraverso gli scritti di Pietro il Venerabile, San Tomaso d’Aquino, Ricoldo di Montecroce. L’Islam diventava impostura, perversione deliberata della Verità; la religione della violenza e della spada; Maometto che rappresenta l’anti-Cristo, e via di questo passo.

Si negava in tal modo alla cultura musulmana ogni significato spirituale o religioso attraverso gli scritti di Pietro il Venerabile, San Tomaso d’Aquino, Ricoldo di Montecroce. L’Islam diventava impostura, perversione deliberata della Verità; la religione della violenza e della spada; Maometto che rappresenta l’anti-Cristo, e via di questo passo.

Così recitando gli stereotipi negativi sul mondo musulmano hanno percorso l’Europa e varcato gli oceani inserendosi nella coscienza occidentale. E tuttora vi rimangono come lo attestano le farneticazioni del reverendo Sapp, il quale dopo il misfatto continua a sostenere di avere previsto le violente conseguenze ma di non provarne alcun rimorso. Beninteso, un personaggio come il reverendo Sapp andrebbe escluso dalla società civile poiché sono le provocazioni come la sua che scatenano le piazze del mondo islamico.

Infatti, il rogo del Corano ridiventa il clamoroso ossessivo richiamo alla superiorità della civiltà occidentale rispetto a quella islamica o della religione ebraico-cristiana rispetto a quella musulmana. Esso vuole riaffermare vecchie immagini, gli antichi capi d’accusa secondo i quali l’Islam è una religione violenta, che si è diffusa con l’uso delle armi: una religione dissoluta dal punto di vista morale; una religione piena di false affermazioni e di consapevoli capovolgimenti della verità. Maometto, con tutte le sue debolezze morali, non poteva che essere il fondatore di una falsa religione e, come tale, uno strumento o un inviato del demonio.

Non è così che si vince la guerra al fondamentalismo che l’Occidente ha lasciato sopravvivere dentro di sé e che gli ha impedito ogni serena valutazione sulle ragioni profonde che stanno all’origine di ogni protesta dei musulmani. Dopotutto l’integralismo islamico non è nato oggi. Nasce dalla disfatta araba del 1967. L’Occidente non ha mai percepito l’intensità di quell’umiliazione.

Da allora i musulmani sanno che l’Occidente sarà sempre al fianco di Israele. Di fronte al fallimento del nazionalismo progressista, del nasserismo, del baathismo, i musulmani militanti, eredi del rinascimento arabo, capiscono che la loro ora è venuta, sostengono che “invece di modernizzare l’Islam, bisogna islamizzare la modernità”. Insieme teorico e dottrinale, il radicalismo islamico propone un’alternativa messianica rivoluzionaria e universale all’egemonia occidentale.

Si tratta di un progetto escatologico che ha percorso con fasi alterne gli ultimi trent’anni del secolo scorso e si è evidenziato in maniera drammatica con la comparsa di bin Laden. Che è stato enfatizzato dall’amministrazione Bush per poter giustificare la guerra in Medio Oriente come un imperativo etico o addirittura religioso, e non per quello che effettivamente è: la strategia imperiale del governo del mondo.

Si tratta di un progetto escatologico che ha percorso con fasi alterne gli ultimi trent’anni del secolo scorso e si è evidenziato in maniera drammatica con la comparsa di bin Laden. Che è stato enfatizzato dall’amministrazione Bush per poter giustificare la guerra in Medio Oriente come un imperativo etico o addirittura religioso, e non per quello che effettivamente è: la strategia imperiale del governo del mondo.

Obama non l’ha (finora) rinnegata. Perché “religionizzare” la politica è un’abitudine diffusa dei vari governi che si succedono a Washington. Non è ristretta soltanto al Medio Oriente. E’ operante anche in America, dove lo scontro tra Dio e Satana, tra il Bene e il Male, pervade il confronto politico perché l'identità tradizionale americana è costruita intorno al "The Creed", il Credo, ossia la fede tipicamente americana nella libertà, nella democrazia, nei diritti individuali.

È un peccato - ripeto - che il concetto di libertà vigente negli States non preveda per certi individui, come il reverendo Wayne Sapp l’esclusione dal consorzio civile.

Dopotutto - è risaputo - assicurarsi la presenza in Medio Oriente vuol dire per l’America il controllo delle più vaste risorse energetiche del pianeta, altro che superiorità della civiltà occidentale rispetto a quella islamica o della religione ebraico-cristiana rispetto a quella musulmana.

Semmai il vero problema, come ricordava Henry Corbin, non è di discutere quello che gli Occidentali trovano o non trovano nel Corano, quanto di sapere quello che i musulmani vi avrebbero di fatto trovato. Ma il dialogo si annuncia surreale. Come quando chiesero a quel ragazzo che passava con una fiaccola accesa in mano: «Da dove viene questa luce?». Tosto egli spense la fiaccola e gli rispose: «Dimmi tu dove é andata, e ti dirò da dove veniva». Corbin non aggiunge altro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con una settimana di ritardo rispetto alle previsioni, lunedì la commissione elettorale di Haiti ha proclamato il discusso cantante Michel Martelly nuovo presidente dell’isola caraibica. Il ballottaggio per le presidenziali è andato in scena dopo il contestato primo turno dello scorso novembre ed è stato nuovamente caratterizzato da numerose accuse di brogli e da una bassissima affluenza alle urne.

L’altro contendente a succedere all’attuale Presidente, René Préval, era la 70enne docente universitaria, Mirlande Manigat, moglie dell’ex presidente haitiano Leslie Manigat. Al secondo turno del 20 marzo, secondo i dati provvisori, Martelly - conosciuto con il nome di scena “Sweet Micky” - avrebbe raccolto ben il 68 per cento dei voti contro poco più del 32 per cento a favore della sua rivale, ottenendo la gran parte dei consensi andati agli altri diciassette partecipanti esclusi dopo il primo turno.

Il dato più significativo del confronto tra i due candidati, entrambi di destra, sarà in ogni caso quello dell’astensione. Anche se il Consiglio Elettorale Provvisorio non ha ancora reso noto questo numero, è improbabile che lo scoraggiamento degli elettori e la sostanziale affinità di vedute tra Martelly e Manigat siano riusciti a trascinare alle urne più del già misero 23 per cento di votanti che avevano partecipato al primo turno.

Subito dopo l’annuncio dei risultati, i sostenitori del neo-presidente si sono riversati nelle strade della capitale, Port-au-Prince, per festeggiare, mentre il contingente militare delle Nazioni Unite presente sull’isola aveva alzato il livello di allerta in previsione di possibili scontri. Disordini diffusi erano infatti avvenuti in occasione del primo turno, dopo che le voci di irregolarità avevano iniziato a diffondersi nel paese.

Ad alimentare gli scontri in quell’occasione erano stati soprattutto gli elettori di Martelly. Il loro candidato, secondo i primi dati, si era classificato terzo alle spalle di Mirlande Manigat e del candidato del partito di governo, Jude Célestin. Dopo una lunga indagine sui brogli da parte dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), le pressioni degli Stati Uniti e della comunità internazionale avevano finito per convincere Célestin a fare un passo indietro, promuovendo invece Martelly al ballottaggio.

Secondo le parole dello stesso Consiglio Elettorale Provvisorio, anche per il ballottaggio, “nel calcolo dei voti è stato riscontrato un livello elevato di brogli e irregolarità di vario genere”. Questo giudizio aveva così determinato il rinvio della pubblicazione dei dati provvisori, inizialmente fissata per giovedì scorso. I risultati definitivi verranno resi noti solo il 16 aprile prossimo, una volta scaduti i termini per eventuali ricorsi.

Per i pochi haitiani che si sono recati alle urne, la candidatura di Michel Martelly può aver rappresentato l’illusione di una scelta alternativa alla classe politica locale per fronteggiare i drammatici problemi del paese più povero dell’intero continente, che continua a vivere le conseguenze del devastante sisma del gennaio 2010. Martelly, tuttavia, oltre a dover fare i conti con un primo ministro scelto dal Parlamento nel quale il partito dell’ormai ex presidente Préval detiene la maggioranza, ha un passato tutt’altro che cristallino.

Per i pochi haitiani che si sono recati alle urne, la candidatura di Michel Martelly può aver rappresentato l’illusione di una scelta alternativa alla classe politica locale per fronteggiare i drammatici problemi del paese più povero dell’intero continente, che continua a vivere le conseguenze del devastante sisma del gennaio 2010. Martelly, tuttavia, oltre a dover fare i conti con un primo ministro scelto dal Parlamento nel quale il partito dell’ormai ex presidente Préval detiene la maggioranza, ha un passato tutt’altro che cristallino.

Il 50enne cantante di kompa ha basato la propria campagna elettorale su un messaggio di cambiamento per rompere con decenni di corruzione e cattivo governo dell’isola. Il suo appello contrasta però fortemente con un passato che l’ha visto molto vicino ai regimi dittatoriali, e alle relative forze paramilitari, che hanno governato Haiti negli ultimi tre decenni. Martelly è considerato inoltre un oppositore irriducibile del due volte ex presidente Jean-Bertrand Aristide, rimosso da altrettanti Colpi di Stato nel 1991 e nel 2004 con il beneplacito di Washington.

Proprio il ritorno in patria di Aristide dal suo esilio in Sudafrica due giorni prima del ballottaggio aveva fatto temere l’esplosione di possibili tensioni, soprattutto alla luce del consenso ancora molto forte raccolto da quest’ultimo tra gli haitiani più poveri e dalla controversa esclusione del suo partito - Fanmi Lavalas - dal voto. Nonostante la condanna espressa da Aristide nei confronti del trattamento subito dal suo movimento, il suo rimpatrio non ha apparentemente contribuito ad aggravare l’atmosfera nella quale si è tenuto il secondo turno delle elezioni presidenziali.

Se l’elezione di Michel Martelly farà ben poco per migliorare la situazione della maggior parte degli haitiani, il voto del 20 marzo scorso è sembrato invece soddisfare ampiamente la comunità internazionale che di fatto controlla le sorti dell’isola. Gli USA, l’Unione Europea, l’OSA e le Nazioni Unite, attraverso il Segretario Generale Ban Ki-Moon, si sono congratulati per la buona riuscita dell’elezione.

Il loro auspicio, d’altra parte, era precisamente quello di un passaggio dei poteri senza scosse e di installare un nuovo presidente in grado di continuare a garantire la stabilità ad Haiti e nell’intera regione caraibica. Un obiettivo che potrebbe però essere messo in pericolo già a breve, di fronte ad un malcontento sempre crescente e agli effetti del ritorno dello stesso Aristide, tuttora estremamente popolare proprio tra quella massa di haitiani che difficilmente potrà beneficiare della recentissima elezione di Michel Martelly.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

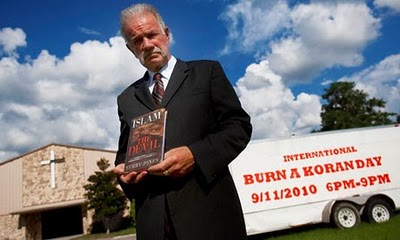

Alla fine lo ha fatto davvero: ha dato fuoco al Corano. Per chi se lo fosse scordato, parliamo di Terry Jones, il bigotto fondamentalista che l'estate scorsa ha tenuto col fiato sospeso le diplomazie di mezzo mondo con il suo progetto di falò medievale. E così ha fatto. Lo scorso 20 marzo, nella sua sperduta chiesetta in Florida, ha organizzato addirittura un "processo al Corano". Una farsa durata sei ore a cui hanno partecipato quattro gatti. L'accusa era affidata a un ex islamico convertitosi al cristianesimo, la difesa a un non meglio precisato "imam di Dallas".

Evidentemente il Corano aveva poche chance di cavarsela. Come da pronostico, è arrivata la condanna per "istigazione alla violenza". Allo scopo di emendare il libro islamico dai suoi peccati, gli invasati di Gainsville hanno messo in piedi una specie di rito stregonesco. Una copia del testo è stata lasciata a mollo nel cherosene per un'ora. Poi è stata depositata in una scatola al centro della chiesa. Uno zippo vecchia maniera ha fatto il resto. Burn baby, burn.

Ma siccome Terry oltre ad essere un truffatore è anche un gran vigliacco, la mano che ha fatto scattare la scintilla non è stata la sua. Ad eseguire la sentenza ci ha pensato il suo fido aiutante, tale Wayne Sapp. Praticamente quello che il giovane Semola era per mago Merlino.

Nelle originarie intenzioni malate di Jones, il "Coran Burning Day"doveva tenersi l'11 settembre e puntava a cavalcare l'indignazione degli americani per la possibile costruzione di una moschea accanto a Ground Zero. All'epoca Terry era una star. Decine di giornalisti affollavano il praticello davanti al suo Centro di Gainsville, in Florida. Non una vera chiesa, ma una specie di setta con una trentina di adepti.

In effetti, nemmeno Terry è mai stato un vero pastore. La sua storia è piuttosto quella di un ladruncolo di provincia. In gioventù vendeva macchine usate, poi si trasferì in Germania e ha iniziò a predicare il Verbo. Quando lo beccarono con le mani nella cassetta delle elemosine tornò in patria, senza però abbandonare il pulpito. Dopo anni passati a prendersela inutilmente con immigrati, gay, trans e lesbiche, Terry ha trovato nell'Islam la gallina dalle uova d'oro.

A inizio settembre, Fbi, Interpol e servizi segreti lo tenevano d'occhio angosciati. Non potevano fare nulla per fermarlo: il primo emendamento della Costituzione americana consente perfino di fare il barbecue con un testo sacro, anche se questo potrebbe causare rivolte e attentati un po' ovunque. Alla fine era intervento direttamente Obama e Terry si era convinto a lasciar perdere. Pericolo scampato? Nemmeno per sogno.

Sei mesi dopo, è ancora il Terry di sempre. Stessi baffoni a uncino da cow boy, stesso pistolone calibro 40 sotto la giacchetta, stessa convinzione di parlare per bocca di Dio. In più, il predicatore ha soltanto un profondo risentimento per esser stato dimenticato tanto in fretta. Deve aver pensato che l'unico modo per tornare in cima alle cronache fosse dar seguito alle vecchie minacce.

Nonostante l'impegno profuso, all'inizio sembrava che Terry avesse fatto l'ennesimo buco nell'acqua. Nessun media americano lo ha degnato di uno sguardo. "Il pastore Jones ha già avuto il suo quarto d'ora di notorietà - ha detto Ibrahim Hooper, portavoce degli islamici statunitensi - non vogliamo regalargli neanche un minuto di più". Tutti continuavano ad ignorarlo. Ma nell'era di Youtube, ignorare davvero qualcuno è diventato quasi impossibile.

Nonostante l'impegno profuso, all'inizio sembrava che Terry avesse fatto l'ennesimo buco nell'acqua. Nessun media americano lo ha degnato di uno sguardo. "Il pastore Jones ha già avuto il suo quarto d'ora di notorietà - ha detto Ibrahim Hooper, portavoce degli islamici statunitensi - non vogliamo regalargli neanche un minuto di più". Tutti continuavano ad ignorarlo. Ma nell'era di Youtube, ignorare davvero qualcuno è diventato quasi impossibile.

Il filmato del Corano flambé ha iniziato a girare sui siti islamici di tutto il mondo e alla fine si sono scomodati a condannare il gesto perfino i presidenti di Pakistane Afganistan. Quello che forse Terry non aveva ben chiaro era che le sue manone da vecchio commerciante di catorci si sarebbero presto sporcate di sangue.

Così un inutile e ignorantissimo gringo della Florida ha causato la morte di decine di persone in Medio Oriente. Le prime manifestazioni contro di lui sono state organizzate venerdì scorso in Afghanistan. Nella cittadina settentrionale di Mazar-i-Sharif, durante un attacco alla sede Onu, sono state uccise 12 persone, di cui due decapitate. Secondo una fonte Onu di New York, i morti sarebbero addirittura 20. Forse i responsabili della strage sono stati alcuni talebani infiltrati, ma non è arrivata alcuna rivendicazione dell'attacco.

Lo stesso giorno a Kabul, su istigazione del mullah, circa 200 persone si sono riunite davanti all'ambasciata americana gridando "morte all'America!" e bruciando la bandiera Usa. Sabato le proteste sono continuate a Kandahar, dove duemila persone sono scese in piazza. Il bilancio è stato di 10 morti e oltre 80 feriti. Sventato per un soffio il tentativo di tre kamikaze di farsi esplodere nella base Nato di Camp Phoenix. Ancora scontri ieri a Kandahar, dove un altro afgano è morto e a decine sono rimasti feriti.

Piuttosto imbarazzante il modo in cui Obama ha reagito a tutto questo. Com'è ovvio, il Presidente americano ha pronunciato subito parole dure contro le violenze. Ma la condanna della bravata di Jones è arrivata solo ieri, con colpevole ritardo. Per di più su esplicita richiesta del presidente afgano, Hamid Karzai.

E Terry? A chiunque sarebbero baluginati dei sensi di colpa, ma non a un cristiano fondamentalista come lui. Non solo ha detto di non sentirsi assolutamente responsabile per le uccisioni, ma ha anche chiesto agli Usa e all'Onu di reagire con forza "contro i paesi dominati dai musulmani". Per far capire al mondo che fa sul serio, Terry ha anche annunciato che intende allestire un nuovo "processo". Stavolta a salire sul banco degli imputati sarà il Profeta Maometto. E' così confermata la regola numero uno degli idioti: di fronte all'evidenza dell'errore, insisti, insisti, insisti ancora.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’11 febbraio scorso, la caduta di Hosni Mubarak era stata giustamente salutata come una clamorosa vittoria del movimento rivoluzionario egiziano. Nonostante la portata storica del risultato raggiunto dalle proteste di piazza, la giunta militare succeduta all’anziano dittatore ha fatto di tutto per impedire un reale cambiamento nel più importante paese arabo. La prevedibile attitudine controrivoluzionaria delle forze armate in Egitto ha trovato immediatamente il sostegno degli Stati Uniti e degli altri paesi occidentali, pronti a puntare su uno dei pilastri del precedente regime per conservare una qualche “stabilità” in una regione in pieno fermento.

La prova più evidente del ruolo del Consiglio Supremo delle Forze Armate, alla guida dell’Egitto con poteri dittatoriali dopo aver rimosso Mubarak, è stata la promulgazione nella settimana scorsa di un decreto che mette fuori legge scioperi e manifestazioni di piazza che rechino disturbo all’attività delle compagnie pubbliche e private o all’economia del paese in genere.

L’iniziativa della giunta militare è arrivata dopo che le proteste e gli scioperi non accennavano a placarsi nelle settimane seguite all’uscita di scena di Mubarak e, in sostanza, finisce col criminalizzare quegli stessi metodi pacifici che centinaia di migliaia di persone avevano usato per chiedere il cambiamento.

Questo provvedimento serve ai militari per soffocare ulteriori proteste da parte dei cittadini egiziani e per bloccare sul nascere qualsiasi richiesta che vada al di là delle riforme di facciata adottate finora. Nel dopo-Mubarak, i cortei e gli scioperi di lavoratori di svariati settori dell’economia egiziana sono infatti proseguiti, con l’obiettivo di ottenere veri diritti democratici ma anche opportunità di lavoro, aumenti di stipendio, giustizia e il licenziamento di quei funzionari e manager compromessi con il vecchio regime.

Se è pur vero che per le strade del Cairo si respira oggi un’aria diversa, l’ossatura del regime rimane pressoché inalterata, così come molti uomini vicinissimi a Mubarak continuano a ricoprire incarichi di potere.

A guidare il Consiglio Supremo delle Forze Armate è il 75enne maresciallo di campo Mohamed Hussein Tantawi. Per due decenni Ministro della Difesa (dal 1991), quest’ultimo viene descritto in un cablo del marzo 2008, redatto dall’allora ambasciatore USA al Cairo Francis J. Ricciardone e pubblicato da Wikileaks, “ostile al cambiamento” e, come Mubarak, “interessato alla stabilità del regime e al mantenimento dello status quo fino alla fine”. Lo stesso premier, Essam Sharaf, era stato Ministro dei Trasporti tra il 2004 e il 2005 prima di dedicarsi all’insegnamento in seguito a divergenze con il governo e unirsi recentemente al movimento di protesta.

A guidare il Consiglio Supremo delle Forze Armate è il 75enne maresciallo di campo Mohamed Hussein Tantawi. Per due decenni Ministro della Difesa (dal 1991), quest’ultimo viene descritto in un cablo del marzo 2008, redatto dall’allora ambasciatore USA al Cairo Francis J. Ricciardone e pubblicato da Wikileaks, “ostile al cambiamento” e, come Mubarak, “interessato alla stabilità del regime e al mantenimento dello status quo fino alla fine”. Lo stesso premier, Essam Sharaf, era stato Ministro dei Trasporti tra il 2004 e il 2005 prima di dedicarsi all’insegnamento in seguito a divergenze con il governo e unirsi recentemente al movimento di protesta.

L’illusione di trovare nelle forze armate egiziane un alleato comune per la causa democratica si era diffusa rapidamente tra l’opposizione più o meno spontanea che si era riversata nelle strade a partire dalla fine di gennaio. L’atteggiamento relativamente moderato dei militari di fronte alle proteste e alla repressione violenta dell’apparato di polizia del regime aveva contribuito ad alimentare le speranze di molti. Questo entusiasmo, tuttavia, si è ben presto trasformato in diffidenza e rabbia non appena è apparso evidente che i vertici dell’esercito non rappresentano altro che una componente fondamentale del regime stesso.

In quanto tale, il Consiglio Supremo delle Forze Armate agisce per limitare il cambiamento nel paese e mantenere inalterata la struttura di un regime che si fonda su una ristretta cerchia di funzionari di alto rango e uomini d’affari arricchitisi a dismisura grazie ai favori ottenuti con la fedeltà dimostrata verso il deposto presidente Mubarak.

Per ottenere quest’obiettivo, la giunta militare continua ad appoggiarsi sul suo apparato di sicurezza - solo scalfito dagli eventi delle ultime settimane - e sullo stato di emergenza, in vigore dall’assassinio di Sadat nel 1981 e non ancora revocato nonostante le promesse. Un ruolo fondamentale lo svolge poi la collaborazione con le opposizioni nominali, come i Fratelli Musulmani, il partito liberale Wafd, il presidente della Lega Araba Amr Moussa e in una certa misura anche Mohamed ElBaradei, così da offrire una facciata di democrazia di fronte alla comunità internazionale.

A riprova della natura reazionaria della giunta militare egiziana c’è soprattutto la repressione messa in atto per spegnere le proteste di quanti hanno continuato a presentarsi in Piazza Tahrir e altrove negli ultimi due mesi. Violenze, detenzioni e addirittura abusi sessuali hanno contraddistinto la risposta di quelle forze armate che, nelle parole del portavoce della giunta, generale Ismail Etman, dovrebbero “proteggere e difendere la rivoluzione”.

A riprova della natura reazionaria della giunta militare egiziana c’è soprattutto la repressione messa in atto per spegnere le proteste di quanti hanno continuato a presentarsi in Piazza Tahrir e altrove negli ultimi due mesi. Violenze, detenzioni e addirittura abusi sessuali hanno contraddistinto la risposta di quelle forze armate che, nelle parole del portavoce della giunta, generale Ismail Etman, dovrebbero “proteggere e difendere la rivoluzione”.

La situazione egiziana, ormai passata in secondo piano sulla stampa occidentale, assieme alle durissime repressioni in paesi come Bahrain, Oman e Yemen e all’intervento militare in Libia evidenzia i formidabili ostacoli che stanno incontrando i movimenti popolari sorti in Medio Oriente e in Africa Settentrionale per chiedere libertà e giustizia sociale.

Gli strati più disagiati di queste popolazioni devono fronteggiare la resistenza delle élites locali, che reprimono nel sangue le proteste o, nella migliore delle ipotesi, concedono solo riforme superficiali; a queste si sommano le pressioni delle potenze occidentali che intervengono - anche militarmente, come nel caso libico - per proteggere i loro interessi.

In questo scenario, le cause che hanno scatenato le rivolte restano immutate: dalla povertà diffusa alla mancanza di spazi democratici, dalla corruzione dilagante alle disuguaglianze sociali sempre più marcate.

In Egitto, la giunta militare opera con il pieno appoggio di Washington e dell’Europa. Non a caso, infatti, il decreto contro scioperi e manifestazioni è stato emanato proprio in concomitanza della visita al Cairo del numero uno del Pentagono, Robert Gates, e poco dopo il discusso blitz in Piazza Tahrir del Segretario di Stato Usa, Hillary Clinton. Gli Stati Uniti hanno assicurato ai militari al potere che continueranno ad arrivare miliardi di dollari in aiuti se verrà garantita quella stabilità che aveva fatto di Mubarak uno dei loro alleati più fedeli nella regione.

Lo stesso referendum costituzionale offerto agli egiziani e approvato lo scorso 19 marzo rientra nel tentativo del Consiglio Supremo delle Forze Armate di prevenire qualsiasi cambiamento traumatico del sistema.

Lo stesso referendum costituzionale offerto agli egiziani e approvato lo scorso 19 marzo rientra nel tentativo del Consiglio Supremo delle Forze Armate di prevenire qualsiasi cambiamento traumatico del sistema.

I militari avevano infatti messo assieme in tutta fretta una commissione di esperti incaricata di proporre alcune modifiche alla Costituzione. Ciò che ne è uscito sono otto emendamenti trascurabili, tra cui il limite di due mandati per la carica di presidente, che hanno impedito qualsiasi altra richiesta di cambiamento più radicale.

Incassato il via libera al referendum, i generali egiziani hanno così annunciato le nuove date delle elezioni. Quelle per il Parlamento si terranno a Settembre invece che a Giugno, mentre le presidenziali sono state spostate da Agosto a Novembre. La giunta, salvo un’eventuale nuova escalation di proteste, dovrebbe rimettere i poteri legislativo ed esecutivo, che attualmente detiene, dopo le due consultazioni. Il Parlamento procederà poi ad eleggere un’Assemblea di cento membri che sarà chiamata a scrivere una nuova Carta Costituzionale, da sottoporre a sua volta a referendum popolare.

Le forze di opposizione avrebbero voluto tempi più lunghi per il voto. Tempi così brevi, sostengono gli animatori della rivolta, finiranno per favorire i partiti meglio organizzati, come i Fratelli Musulmani e il Partito Nazionale Democratico che fu di Hosni Mubarak.

Un esito che sarebbe tutt’altro che rivoluzionario, ma che i militari e gli americani gradirebbero per chiudere rapidamente e senza troppe scosse la travagliata transizione verso un Egitto “democratico”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Dopo i ribaltoni di portata storica delle recenti elezioni regionali, la Germania tira le somme e avverte i primi cambiamenti concreti a livello politico. Se da una parte si aggrava sempre più la crisi del capo liberale e vicecancelliere Guido Westerwelle (FDP), tanto che qualcuno già parla di regicidio e dimissioni, dall’altra i Verdi provano, assieme ai socialdemocratici (SPD), a dare forma concreta a quelle promesse che, da trent’anni a questa parte, hanno potuto fare sempre e solo dalle fila dell’opposizione.

Perché, in effetti, tra i liberali tedeschi tira aria pesante, tanto che qualcuno già parla di golpe interno al partito. Questo fine di settimana, mentre il ministro degli Esteri e capo FDP Guido Westerwelle era a Pechino per la presentazione ufficiale di una mostra di natura artistica, i compagni di partito discutevano delle recenti sconfitte elettorali in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato (Sud- Ovest della Germania) e proponevano soluzioni concrete tra cui, a gran voce, un ricambio ai vertici FDP.

Nelle recenti regionali dei Laender di Stoccarda e Magonza, i liberali hanno conseguito percentuali elettorali praticamente dimezzate rispetto al 2006: in Renania-Palatinato, l’FDP non ha racimolato neppure la quota minima di voti per entrare nel Parlamento regionale, mentre in Baden-Wuerttemberg ha raggiunto a malapena il numero minimo di seggi, attestandosi a 5 punti percentuali esatti. Esiti catastrofici che richiedono volti nuovi, giustificano i liberali tedeschi, per riguadagnare la credibilità perduta di fronte agli elettori.

E a Westerwelle non resta che prendere atto dell’entità della rivolta: se subito dopo i primi exit pool delle regionali di domenica scorsa il vicecancelliere aveva escluso con sicurezza le proprie dimissioni, ora tra i suoi oppositori sono emerse molte figure di spicco dell’FDP, e la pressione continua a crescere. “Nessuno può rimanere incollato alla propria poltrona”, avrebbe addirittura commentato il ministro liberale della Giustizia tedesco Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) a proposito. E già qualcuno, in Germania, parla di regicidio, mentre giornali autorevoli come Der Spiegel o Berliner Zeitung sventolano la possibilità di grossi cambiamenti in seno all’FDP già per inizio settimana.

Completamente diversa l’atmosfera che si respira tra le fila di Verdi e Socialdemocratici (SPD), ancora in tripudio per i risultati storici guadagnati alle regionali in Baden- Wuerttemberg. Ora l’obiettivo è accordarsi per dare forma concreta alle (grosse) attese degli elettori in una delle regioni più ricche della Germania: sono già cominciate le trattative per una coalizione verde-rossa, e il governatore regionale designato, l’ecologista Winfried Kretschmann, non ha dubbi “sulla buona riuscita dei colloqui”.

Completamente diversa l’atmosfera che si respira tra le fila di Verdi e Socialdemocratici (SPD), ancora in tripudio per i risultati storici guadagnati alle regionali in Baden- Wuerttemberg. Ora l’obiettivo è accordarsi per dare forma concreta alle (grosse) attese degli elettori in una delle regioni più ricche della Germania: sono già cominciate le trattative per una coalizione verde-rossa, e il governatore regionale designato, l’ecologista Winfried Kretschmann, non ha dubbi “sulla buona riuscita dei colloqui”.

A questo proposito, si concede qualche parola in più anche il giovane socialdemocratico Nils Schmid (38 anni), rappresentante regionale SPD e futuro partner politico di Kretschmann. Condizione sine qua non per un’alleanza verde-rossa, ha dichiarato Schmid, è un referendum sul controverso progetto Stoccarda 21, la mega infrastruttura che avrebbe dovuto andare a sostituire la vecchia stazione della città contro cui oltre la metà dei cittadini ha manifestato per settimane. La proposta di rivolgersi nuovamente al volere dei cittadini, comunque, non ha di sicuro incontrato impedimenti tra le fila degli ambientalisti, scettici fin dall’inizio nei confronti del progetto.

La questione della regione federale del Baden- Wuerttemberg che più interessa la Germania, tuttavia, rimane l’energia nucleare, uno dei fattori che ha permesso ai Verdi di diventare la seconda forza politica regionale nelle recenti elezioni. I Verdi hanno quasi raddoppiato la percentuale di elettori grazie al grido di battaglia “Atomkraft?Nein, danke!” e ora tutti si aspettano grandi cambiamenti in questo senso. La regione di Stoccarda ha diverse centrali nucleari e potrebbe valere come banco di prova per l’abbandono del nucleare a favore delle energie rinnovabili. Sempre che il nuovo governo verde-rosso sappia gestire la situazione in maniera concreta e, soprattutto, sempre che sia disposto a investire le grosse somme necessarie all’avvio di una politica di energie verdi.

Le promesse sono tante e l’entusiasmo, a quanto pare, è alto, eppure il nucleare è una questione molto spinosa e la sfida è difficile: ne sanno qualcosa a Berlino, dove la barca di CDU (cristiano- democatici) e liberali ha cominciato a prendere acqua proprio dopo essersi incagliata nella questione del prolungamento delle attività nucleari in Germania.