- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

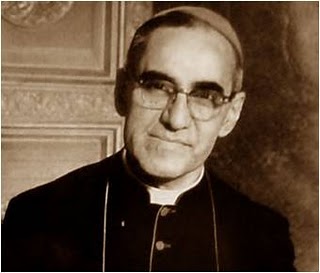

Erano le 18,00 del 24 marzo del 1980, quando Monsignor Romero veniva ucciso mentre serviva messa. Trucidato per mano di un miliziano del colonnello D'Abuisson, il capo dagli squadroni della morte del governo militare di El Salvador, Romero venne immolato sull’altare davanti agli occhi di un popolo di fedeli. Una scena di terrore che è diventata il canone di un’ultima cena dei nostri tempi, attualizzata nell’inferno dell’ingiustizia di una dittatura e nelle carni di un prete che nasceva mistico e quasi conservatore diventando però poi un profeta di giustizia e di coraggio.

Lo ricordano come martire le Chiese protestanti, mentre quella cattolica apre la pratica di beatificazione soltanto nel 1997, quasi costretta dalle pressioni dei credenti. Al suo funerale è proprio Wojtyla, il pastore supremo della sua Chiesa, a non essere presente. Lo stesso che gli aveva sempre negato l’appoggio della Curia per la critica che il Monsignore rivolgeva al governo genocida amico di Washington; Roma interpretava ciò come una pericolosa vicinanza delle sue posizioni alla teologia della liberazione e lo aveva lasciato con distacco e imperturbabilità nelle sue suppliche di aiuto.

Romero era solo un vescovo che aveva scelto il popolo, “la mia profezia” come diceva lui, contro la feroce repressione imposta dagli assassini del regime militare instauratosi nel paese. La sua formazione, inizialmente mistica e molto distante dal cristianesimo sociale, si capovolge in una seconda conversione. Nelle omelie, dai microfoni della radio diocesana Ysax e nelle missive alla Chiesa di Roma, Romero denuncia le violazioni dei diritti umani, le torture, la repressione politica e la violenza perpetrata dall’esercito e dall’estrema destra al potere.

Tutto questo mentre gli Stati Uniti, prima con Carter e poi ancora di più con Reagan, davano man forte a stroncare ogni sovversione ai poteri militari di tutto il Sudamerica e a mantenere il comodo status quo. Romero è un prete che il potere considera comodo; un uomo di studi che invece si trasforma in un vescovo che denuncia le atrocità del regime del generale Carlos Humberto Romero, salito al governo nel 1977. L’episodio scatenante è l’assassinio dell’amico gesuita Rutilio, da sempre impegnato con i più poveri e con i perseguitati del paese.

Romero denuncia, arriva a scrivere all’allora presidente Carter e diventa per il popolo salvadoregno l’icona di una rivoluzione cristiana. Romero non può più pregare dio senza pregare per il suo popolo. Romero e la sua gente, insieme a tanti sacerdoti perseguitati dal regime, si lanciano come Davide contro Golia contro gli orrori praticati dalla Guardia Nacional, dalla Policía de Hacienda, ma soprattutto dall’organizzazione paramilitare “Orden”. La sintesi della sua pastorale è la più fedele traduzione per ogni credente del Vangelo di Gesù di Nazareth. Un’evidenza che solo agli interessi della Santa Sede è rimasta finora poco chiara.

Romero denuncia, arriva a scrivere all’allora presidente Carter e diventa per il popolo salvadoregno l’icona di una rivoluzione cristiana. Romero non può più pregare dio senza pregare per il suo popolo. Romero e la sua gente, insieme a tanti sacerdoti perseguitati dal regime, si lanciano come Davide contro Golia contro gli orrori praticati dalla Guardia Nacional, dalla Policía de Hacienda, ma soprattutto dall’organizzazione paramilitare “Orden”. La sintesi della sua pastorale è la più fedele traduzione per ogni credente del Vangelo di Gesù di Nazareth. Un’evidenza che solo agli interessi della Santa Sede è rimasta finora poco chiara.

A ricordare la sua morte, nella cripta dove è sepolto il Santo di tutta l’America Latina, insieme all’attuale arcivescovo di San Salvador si è recato ieri anche il Presidente Obama. Non c’è dubbio che la visita del presidente americano rappresenti un importante riconoscimento non solo alla figura di Romero, ma all’America Latina e al popolo cui egli ha sacrificato la vita.

Che ci sia dietro il corso di una nuova politica estera degli USA verso il Sudamerica vorremmo pensarlo dopo le parole spese a Rio de Janeiro sul modello del Brasile e sul proposito di ricucire i rapporti tesissimi dell’era Bush con tutto il Sudamerica, forse più per ragioni commerciali - va detto contro ogni tentazione romantica - che non rigorosamente politiche. Anche perché così come già nei giorni scorsi in Cile, dove il presidente Usa non ha ritenuto di doversi scusare a nome del suo Paese per aver organizzato e finanziato il colpo di Stato del 1973, che uccise il Presidente Salvador Allende e diede il via alla terribile dittatura di Pinochet, Obama ha perso un’occasione anche ieri a San Salvador, quando ha ritenuto di non dover chiedere perdono per aver addestrato, armato, sostenuto e poi protetto gli assassini di Romero.

La Chiesa indiana festeggia addirittura il Romero Day, mentre a Roma ci sarà la commemorazione a Santa Maria in Trastevere. Chissà se il nuovo papa riserverà un messaggio speciale per un profeta dell’amore che attende ancora di salire agli onori degli altari, in coda a tanti come il Cardinale Alojzije Viktor Stepinac, il prelato croato che accolse la conquista della Croazia da parte dei nazisti e degli ùstascia fascisti e a tante altre santificazioni lampo assai discutibili, celebrate dal suo precedessore.

Questa burocrazia di santi ci dice che anche dopo la sua morte Romero continua a non aver bisogno d’investiture dall’alto e a sfidarle con il conforto di avere la forza della sua gente. Ma ci dice che ancora oggi questo simbolo di rivoluzione profonda è considerato un pericolo. Intanto Oscar Romero è già santo, ben oltre i confini di El Salvador. Ed è una di quelle santità che più assomiglia alla sua vita: essere un prete che si è fatto popolo e che per questo ancora vive.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giovanni Gnazzi

di Giovanni Gnazzi

Cambierà qualcosa per le teste, le mura, le strade e le notti dei libici sapere che da ora saranno bombardati dalla Nato piuttosto che dai “volenterosi”? Comanda la Nato? Comandano Parigi o Londra? Comanda chi più bombarda? Comanda chi prima si sveglia? La Risoluzione Onu sulla Libia, precisamente la numero 1973, sembra decisamente essere la risoluzione più interpretabile mai uscita dalla storia delle Nazioni Unite.

Eppure, per quanto generica nelle sue modalità applicative, essa contiene un obiettivo decisamente chiaro: far cessare i bombardamenti aerei sulle popolazioni. Perfetto, no? Beh mica tanto. Per salvare la popolazione libica, si spara sulla popolazione libica. Per impedire che gli aerei libici si alzino in volo a bombardare, si bombarda tutto ciò che cammina e tutto ciò che sta in piedi. Per impedire che il governo abbia la meglio sugli insorti, si sostengono gli insorti contro il governo. E ieri sera i bombardieri occidentali hanno attaccato le truppe di terra, tanto per impedirgli di volare, si suppone.

La mossa del governo italiano, di tentare di limitare lo strabordare di Parigi e Londra chiedendo il comando Nato sulle operazioni, è parzialmente fallita. Gli Stati Uniti, che della Nato ne sono a tutti gli effetti proprietari e che la usano come bodyguard dei loro interessi planetari, hanno comunque assegnato a un comando congiunto franco-britannico la direzione della guerra. Quindi certo, niente più un assembramento di volenterosi: il comando sarà Nato, ma francesi e inglesi ne saranno gli interopreti operativi.

Che la Norvegia si sia ritirata, che la Turchia, la Russia e la stessa Lega Araba abbiano duramente condannato l’andamento delle operazioni sul campo e che la Germania abbia ribadito la volontà di non partecipare all’avventura, non altera la discussione sul pur traballante tavolo su cui si disegna lo scenario di guerra. Cambia dunque la veste formale della catena di comando, ma non quella sostanziale. In questo senso, per l’Italia, cambia molto poco: cavalier servente e maggiordomo era, e tale resterà.

Presterà basi, strutture, aerei e uomini e riceverà in cambio zero peso politico e militare, per incassare invece tutte le problematiche inerenti ai flussi migratori che dalla guerra di Libia deriveranno. Per non parlare poi del bottino di guerra, che vedrà le imprese energetiche francesi e inglesi prendere il posto dell’Eni. Dalla Libia l’Italia riceve il 26% del petrolio e il 25% del gas di cui ha bisogno e la bilancia degli scambi pende a nostro favore per 30 miliardi di euro all’anno. Tutti dati che verranno robustamente rivisti.

Per tornare all’attacco militare, il fatto che l’operazione si svolga sotto l’egida Nato otterrà come unico risultato quello di vedere la marcia indietro di alcune monarchie feudali del Golfo, che dovranno abbandonare l’unità fraterna con i monarchici libici e, ritirandosi nel nome di Allah, si limiteranno a pagare il conto degli infedeli. La mossa italiana è arrivata troppo tardi e, comunque, di tutte le mosse possibili, sembrava soprattutto quella della disperazione.

Per tornare all’attacco militare, il fatto che l’operazione si svolga sotto l’egida Nato otterrà come unico risultato quello di vedere la marcia indietro di alcune monarchie feudali del Golfo, che dovranno abbandonare l’unità fraterna con i monarchici libici e, ritirandosi nel nome di Allah, si limiteranno a pagare il conto degli infedeli. La mossa italiana è arrivata troppo tardi e, comunque, di tutte le mosse possibili, sembrava soprattutto quella della disperazione.

Roma poteva rifiutarsi di partecipare alla guerra, così come altri paesi, altrettanto filo atlantici, hanno fatto. Poteva proporsi come mediatore nella crisi, visti i rapporti tra il sultano di Arcore e il rais di Tripoli; poteva chiamarsi fuori visto il centenario della sua invasione della Libia, che se non altro a livello simbolico avrebbe meritato davvero maggiore senso della decenza. E comunque avrebbe potuto sbattere i pugni sul tavolo a Parigi, durante il Consiglio di guerra orchestrato allo scopo di far credere che “odissea all’alba” fosse davvero una missione umanitaria invece che una spedizione coloniale, imponendo condizioni e procedure per il rispetto integrale della Risoluzione 1973 e non per la sua interpretazione estensiva e criminale che Parigi e Londra hanno scelto a tutela dei loro interessi.

Roma, infine, avrebbe potuto proporre l’esilio a Gheddafi in cambio della cessazione dei bombardamenti. Non ha fatto nulla di tutto ciò l’Italia: stretta tra la mancanza di credibilità, causa la relazione incestuosa intrattenuta con il rais libico e quella di dignità nazionale, da tempo soppressa sull’altare della messa cantata che ci vede camerieri dell’Alleanza atlantica, balbetta ora distinguo ipocriti. Le diverse posizioni emerse all’interno del governo non hanno nemmeno ragione in vedute diverse della politica estera, hanno come unico sfondo le valutazioni elettorali per le prossime amministrative. E del resto: se non ci prendeva sul serio Tripoli, perché mai dovrebbero farlo Parigi e Londra?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A mettere in atto politiche migratorie discriminanti e antidemocratiche sono ormai la maggior parte dei paesi cosiddetti sviluppati. A questa regola non sfuggono nemmeno gli Stati Uniti, il cui trattamento degli immigrati alla ricerca di una possibilità di riscatto nel paese più ricco del pianeta ha dovuto incassare in questi giorni pesanti critiche da un autorevole organismo internazionale.

A presentare il proprio rapporto di 155 pagine, intitolato “Immigrazione negli Stati Uniti: detenzione e giusto processo”, è stata la Commissione Inter-Americana per i Diritti Umani, ente che fa parte dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA). Lo studio è stato avviato nel 2008 e si propone di analizzare l’implementazione della politica migratoria e detentiva del governo federale. I ricercatori della Commissione nel luglio del 2009 hanno avuto anche la possibilità di visitare direttamente sei centri di detenzione per immigrati situati in Texas e in Arizona.

Il quadro che ne esce appare tutt’altro che adeguato a quello di un paese democratico. Secondo la Commissione, è evidente la “mancanza di un autentico sistema civile di detenzione, nel quale le condizioni generali rispondano a criteri di rispetto della dignità umana”.

Dalla ricerca emerge chiaramente la mancanza di garanzie nel trattamento degli immigrati negli USA. Tra le carenze più gravi del sistema ci sono l’inadeguato accesso ai rappresentanti legali, un’assistenza sanitaria insufficiente e, soprattutto, l’eccessivo e sproporzionato ricorso alla detenzione. Tutto il sistema si affida poi in maniera eccessiva ad appaltatori privati che gestiscono le pratiche migratorie e la stessa detenzione, per non parlare delle azioni intraprese dalle forze di polizia locali che frequentemente arrestano immigrati illegali con il pretesto di investigare crimini di altra natura.

Più in generale, secondo la Commissione il governo federale non è in grado di garantire l’adeguata applicazione delle leggi federali sull’immigrazione, lasciando campo libero alle autorità delle singole contee e dei singoli stati, con tutti i possibili eccessi e abusi che ne possono seguire. Molti dei punti critici del sistema di controllo dell’emigrazione negli Stati Uniti, come ha ricordato la Commissione stessa, erano già stati evidenziati da uno studio dell’ottobre 2009 del Dipartimento della Sicurezza Interna, il ministero incaricato di gestire le questioni riguardanti l’immigrazione, anche se a tutt’oggi non si vedono risultati concreti.

Dalla ricerca stilata dall’organo dell’OSA che si occupa dei diritti umani nel continente americano appare sufficientemente chiaro come la detenzione sia il mezzo più semplice per gestire le problematiche legate all’immigrazione. Allo stesso modo, questo trattamento generalizzato finisce per criminalizzare gli stessi immigrati, contribuendo ad alimentare un sentimento xenofobo in un paese nato precisamente dal multiculturalismo e da movimenti migratori di massa.

Dalla ricerca stilata dall’organo dell’OSA che si occupa dei diritti umani nel continente americano appare sufficientemente chiaro come la detenzione sia il mezzo più semplice per gestire le problematiche legate all’immigrazione. Allo stesso modo, questo trattamento generalizzato finisce per criminalizzare gli stessi immigrati, contribuendo ad alimentare un sentimento xenofobo in un paese nato precisamente dal multiculturalismo e da movimenti migratori di massa.

Nelle parole della Commissione, la detenzione appare come una “misura sproporzionata” nella maggior parte dei casi, mentre misure alternative alla custodia in carcere rappresenterebbero “un mezzo più equilibrato anche per garantire i legittimi interessi dello stato e il rispetto delle leggi sull’immigrazione”.

Nel rispondere alla pubblicazione del rapporto della Commissione Inter-Americana per i Diritti Umani, l’amministrazione Obama ha evitato di entrare nel merito delle accuse sollevate. Piuttosto, il governo americano ha evidenziato come, a partire dal 2009, abbia avviato un piano generale di riorganizzazione dell’intero sistema. Tra le misure allo studio ci sarebbero la delega di maggiori poteri nell’ambito dell’immigrazione ad un’unica autorità centralizzata e il rinnovamento dei centri di detenzione per renderli più adeguati alla custodia di quanti attendono la deportazione nei loro paesi d’origine.

A proposito di questi piani di riforma, il presidente della Commissione, Felipe González, si è tuttavia dimostrato a dir poco pessimista. “Secondo le informazioni che abbiamo raccolto finora”, ha detto González, “non è chiaro se le misure siano state effettivamente adottate o se possano soddisfare i criteri internazionali per il rispetto dei diritti umani”. Il diplomatico cileno si è dimostrato scettico anche sulla capacità degli Stati Uniti di garantire agli immigrati condizioni di custodia adeguate alle violazioni esclusivamente di carattere amministrativo di cui sarebbero accusati.

La Commissione Inter-Americana per i Diritti Umani ha sede a Washington e il rispetto che si è guadagnata fin dalla sua istituzione nel 1959 per le indagini su numerose violazioni dei diritti umani nel continente garantisce un certo perso alla sua più recente ricerca. Ciononostante, appare difficile credere che le raccomandazioni indirizzate al governo americano possano trovare accoglimento in un momento in cui il presidente Obama, a pochi mesi dall’avvio della campagna elettorale per la rielezione, si trova costretto a fare i conti con un rinvigorito Partito Repubblicano che per convenienza politica continua a fare appello agli istinti xenofobi diffusi tra la popolazione americana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

"Resisto. La maggioranza del popolo è con me". Continua a ripeterlo Ali Abdullah Saleh, presidente dello Yemen dal 1978, ma chissà se ci crede ancora. La fine del suo regime sembra avvicinarsi ogni giorno di più. La protesta degli studenti contro di lui è iniziata a gennaio, eppure la violenza è arrivata solo la settimana scorsa. Venerdì l'esercito ha sparato sulla folla, uccidendo 52 persone e ferendone più di cento.

Altri 20 morti domenica, nella regione di Al-Jawfl, vicino alla frontiera con l'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale yemenita, la gravità degli episodi ha indotto Saleh a destituire l'intero esecutivo nazionale. Ma è più probabile che con questa mossa il presidente intendesse coprire il fuggi-fuggi generale.

Lo stanno lasciando solo. Oltre a vari ministri e funzionari governativi, negli ultimi giorni diversi esponenti dell'esercito e della diplomazia yemenita hanno aderito alla causa dei manifestanti. La defezione più importante è quella di Ali Mohsen Al Ahmar, capo carismatico dell'esercito, nato dalla stessa madre di Saleh. Mohsen, che comanda nella regione nord-ovest, dove si trova la capitale Sana'a, è spesso descritto come un fermo oppositore del presidente, soprattutto perché ha sempre avversato la successione del figlio di Saleh, Ahmed. Eppure i due sono fratellastri e provengono dallo stesso villaggio. Negli anni, Mohsen è stato un vero pilastro del potere di Saleh.

Al grande capo si sono uniti molti altri membri dell'esercito: due generali e decine fra ufficiali di diverso grado e soldati di truppa. Nel frattempo, si sono dimessi gli ambasciatori yemeniti in Kuwait, Libano, Siria e Arabia Saudita. Anche quello alle Nazioni Unite ha abbandonato la nave. Altri cinque ambasciatori in Europa (Francia, Belgio, Svizzera, Gran Bretagna e Germania) hanno chiesto al presidente di dimettersi. Al loro appello si sono uniti anche i colleghi in Qatar, Oman e Spagna, oltre a Sheikh Sader al-Ahmar, capo della principale confederazione tribale dello Yemen.

Di fronte a uno sfacelo simile, Saleh ha abbassato il tiro. Se fino a domenica sosteneva di voler restare in carica fino alla fine del mandato, nel 2013, ieri ha detto all'agenzia di stampa cinese Xinhuà che potrebbe lasciare a fine anno, o al massimo a gennaio del 2012. Una decisione maturata dopo un incontro con gli uomini che gli sono rimasti fedeli fra politici, militari e capi tribali. Il presidente ha specificato che, una volta uscito di scena, non consegnerà il paese in mano all'esercito. Ma vuole sapere chi sarà il suo successore, per questo intende rimanere attaccato alla poltrona fino alle elezioni parlamentari. Un'offerta subito respinta dall'opposizione, mai stata così forte e compatta. Per i manifestanti non c'è alternativa alle dimissioni di Saleh. E devono anche arrivare in fretta.

Di fronte a uno sfacelo simile, Saleh ha abbassato il tiro. Se fino a domenica sosteneva di voler restare in carica fino alla fine del mandato, nel 2013, ieri ha detto all'agenzia di stampa cinese Xinhuà che potrebbe lasciare a fine anno, o al massimo a gennaio del 2012. Una decisione maturata dopo un incontro con gli uomini che gli sono rimasti fedeli fra politici, militari e capi tribali. Il presidente ha specificato che, una volta uscito di scena, non consegnerà il paese in mano all'esercito. Ma vuole sapere chi sarà il suo successore, per questo intende rimanere attaccato alla poltrona fino alle elezioni parlamentari. Un'offerta subito respinta dall'opposizione, mai stata così forte e compatta. Per i manifestanti non c'è alternativa alle dimissioni di Saleh. E devono anche arrivare in fretta.

Intanto lo Yemen sembra sull'orlo di un golpe militare. L'esercito è ormai diviso in due fronti contrapposti. Lunedì ci sono stati scontri nel sudest del Paese, a Mukalla, dove alcuni soldati passati dalla parte dei manifestanti hanno affrontato la Guardia Repubblicana, rimasta fedele al regime.

Tre militari sono morti, altri tre sono rimasti feriti. Dalla parte di Saleh rimangono schierati anche la Guardia Presidenziale, comandata da suo figlio Ahmed, e alcuni corpi speciali guidati da Tarek, nipote del presidente. Da lunedì i loro uomini hanno di fatto militarizzato Sana'a, dove carri armati e milizie lealiste presidiano tutti i luoghi simbolo del potere: dalla Banca Centrale, sede del Congresso generale del popolo, al palazzo presidenziale. Altri quattro nipoti di Saleh ricoprono ruoli di primo piano in vari rami dell'esercito, ma la loro capacità di mantenere le truppe dalla parte del presidente è ancora tutta da dimostrare.

In ogni caso il ministro della Difesa, Mohammed Nasser Ali, sorvolando su tutte le defezioni eccellenti, ha sostenuto che l'esercito è "dalla parte di Saleh" e combatterà ogni tentativo di "golpe contro la democrazia". Ostentando sicurezza, lo stesso presidente ha lanciato un monito: chiunque voglia "ottenere il potere attraverso un colpo di stato" dovrà prepararsi a una "guerra civile, una guerra sanguinosa". Intanto pare che la sua famiglia sia fuggita dal paese lunedì scorso.

In ogni caso il ministro della Difesa, Mohammed Nasser Ali, sorvolando su tutte le defezioni eccellenti, ha sostenuto che l'esercito è "dalla parte di Saleh" e combatterà ogni tentativo di "golpe contro la democrazia". Ostentando sicurezza, lo stesso presidente ha lanciato un monito: chiunque voglia "ottenere il potere attraverso un colpo di stato" dovrà prepararsi a una "guerra civile, una guerra sanguinosa". Intanto pare che la sua famiglia sia fuggita dal paese lunedì scorso.

Più si scalda la situazione nello Yemen, più aumentano la paura e l'imbarazzo degli Stati Uniti. Il segretario alla Difesa, Robert Gates, ha espresso preoccupazioni per gli effetti di un eventuale vuoto di potere nel paese, che potrebbe spianare la strada all'attività dei vari gruppi terroristici. Su tutti, la sezione yemenita di Al Qaeda, "forse la più pericolosa in assoluto". Addirittura più della casa base in Pakistan.

A questo punto, se davvero Saleh dovesse cadere a breve, è probabile che la guida del paese, almeno temporaneamente, diventerebbe Mohsen. Non sembra che il generale abbia alcuna simpatia specifica per Al Qaeda, ma una sua eventuale presa di potere metterebbe comunque in discussione tutte le operazioni antiterrorismo pianificate da Washington, che aveva già stanziato 300 milioni di dollari da investire nello Yemen soltanto nel 2011. Soldi che in ogni caso finanzieranno un governo illegittimo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre gli Stati Uniti e i loro alleati aprivano un terzo fronte bellico con le prime incursioni militari in Libia, sabato scorso il presidente Obama ha iniziato una trasferta di cinque giorni in America Latina. Per l’attuale inquilino della Casa Bianca si tratta della prima visita ufficiale oltre il confine meridionale e il tour che lo sta portando in Brasile, Cile ed El Salvador servirà, almeno nelle intenzioni, a cercare di rinsaldare la presenza americana in un continente fin troppo trascurato negli ultimi anni.

L’unico precedente che aveva visto Barack Obama affrontare pubblicamente questioni legate a quello che era il “cortile di casa” degli Stati Uniti era stata finora la sua partecipazione al summit dell’Organizzazione delle Americhe (OSA), andato in scena a Trinidad nell’aprile del 2009. In quell’occasione erano state molte le aspettative per un presidente democratico che, dopo otto anni di amministrazione Bush, sembrava essere finalmente disposto a cooperare con tutti i paesi latinoamericani, mettendo da parte le frizioni con quei governi che hanno fatto una scelta differente dal percorso neo-liberista raccomandato da Washington.

A oltre due anni dall’inizio del suo mandato, nonostante il gradimento ancora relativamente elevato rispetto ad altri continenti, Obama non ha saputo tuttavia concretizzare gli appelli al multilateralismo e al dialogo, ribadendo piuttosto una sostanziale continuità con le scelte del suo predecessore, come è avvenuto di fatto in altri ambiti relativi alla sua politica interna ed estera. Che gli USA non abbiano progredito significativamente lo si è visto con sufficiente chiarezza in questo biennio, durante il quale, ad esempio, Washington ha appoggiato il golpe in Honduras contro il presidente Zelaya nel giugno 2009, non ha fatto segnare progressi significativi nei rapporti con Cuba mentre continua ad eseguire deportazioni indiscriminate di immigrati ispanici.

Con queste premesse, la sortita di Obama in America Latina non può avere altro obiettivo che l’avanzamento degli interessi di banche e corporation domestiche, in primo luogo tramite la promozione di trattati e accordi di libero scambio, così da abbattere le barriere doganali esistenti oppure spingere verso la privatizzazione le imprese rimaste in mano pubblica e aprire la strada ai capitali statunitensi.

La penetrazione americana in un continente che da qualche tempo si sta muovendo orami verso partnership con altri paesi emergenti - Cina in primis - è affidata ancora una volta alla presenza militare (soprattutto in Colombia e Messico), giustificata dalla lotta al terrorismo e da un narcotraffico che continua a causare violenze e decine di migliaia di morti in America Centrale.

La penetrazione americana in un continente che da qualche tempo si sta muovendo orami verso partnership con altri paesi emergenti - Cina in primis - è affidata ancora una volta alla presenza militare (soprattutto in Colombia e Messico), giustificata dalla lotta al terrorismo e da un narcotraffico che continua a causare violenze e decine di migliaia di morti in America Centrale.

La leva della minaccia terroristica è d’altra parte un espediente consolidato, come confermano editoriali simili a quello pubblicato domenica scorsa sul Washington Post da Roger Noriega, ex ambasciatore per gli USA presso l’OSA e assistente al Segretario di Stato tra il 2003 e il 2005. In concomitanza con il viaggio di Obama in Sudamerica,

Noriega ha agitato lo spettro del terrorismo presentando prove innegabili, dal suo punto di vista, delle attività cospiratorie del presidente venezuelano Hugo Chávez e del suo governo, impegnati nel costruire una rete terroristica con inviati di Iran, Hezbollah, Hamas e del Movimento per la Jihad in Palestina. Il fatto che Noriega sia stato l'organizzatore del fallito colpo di Stato in venezuela, naturalmente, non depone a favore di una sua obiettività nell'analisi.

La missione ufficiale di Obama è dunque iniziata lo scorso fine settimana in Brasile. Il presidente americano ha incontrato nella capitale Brasilia e a Rio de Janeiro la neo presidente brasiliana, Dilma Rousseff, da poco succeduta al popolarissimo Lula. Tra una visita alla favela Cidade de Deus e un discorso al Theatro Municipal di Rio, Obama deve avere assistito ai tentativi del primo presidente donna della storia brasiliana di aggiustare i rapporti con Washington - come auspicano le élites economiche locali - dopo i contrasti che avevano segnato l’ultima fase del secondo mandato di Lula. I rapporti tra i due paesi si erano logorati in particolare dopo che Brasile e Turchia nel maggio 2010 avevano promosso un accordo, poi ignorato dall’Occidente, per risolvere la questione del programma nucleare iraniano.

Un segnale di disgelo Dilma Rousseff lo aveva peraltro già lanciato appena insediata ad inizio gennaio, quando aveva rimpiazzato il Ministro degli Esteri del suo predecessore, Celso Amorim, con Antonio Patriota. Già ambasciatore a Washington e sposato con una donna nata negli USA, Patriota è considerato decisamente più filo-americano di Amorim, una delle personalità all’interno del governo brasiliano che più si erano opposte alle sanzioni volute dagli americani nei confronti di Teheran e contro le quali aveva votato il Brasile nel giugno 2010 al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

A far da cornice al primo faccia a faccia tra Obama e Dilma a Brasilia c’erano trecento tra presidenti e amministratori delegati di corporation americane e brasiliane. Tra le altre, di rilievo è stata la presenza della Boeing, interessata ad ottenere un contratto da sedici miliardi di dollari per la fornitura di velivoli militari all’aeronautica brasiliana. Una commessa quest’ultima che Lula sembrava orientato al contrario ad assegnare ad una compagnia francese.

A far da cornice al primo faccia a faccia tra Obama e Dilma a Brasilia c’erano trecento tra presidenti e amministratori delegati di corporation americane e brasiliane. Tra le altre, di rilievo è stata la presenza della Boeing, interessata ad ottenere un contratto da sedici miliardi di dollari per la fornitura di velivoli militari all’aeronautica brasiliana. Una commessa quest’ultima che Lula sembrava orientato al contrario ad assegnare ad una compagnia francese.

Da non sottovalutare sono poi gli interessi energetici degli Stati Uniti. In un momento di grande incertezza in Nord Africa e in Medio Oriente, per Washington diventa fondamentale garantirsi le forniture brasiliane. Il Brasile, che già invia oltre la metà del petrolio estratto negli USA, ha scoperto da qualche anno ingenti giacimenti al largo delle proprie coste. L’attività estrattiva viene condotta dal colosso pubblico Petrobras, ma le compagnie petrolifere americane sono in prima linea per partecipare alle operazioni.

La maggiore economia latinoamericana può inoltre garantire a Obama la firma di qualche accordo commerciale che il presidente americano sarebbe in grado di presentare come un altro tassello della sua strategia tesa ad incrementare l’export a stelle e strisce. Una promessa elettorale da parte di Obama che era andata di pari passo con quella di aumentare i posti di lavoro per gli americani e che si traduce, nella migliore delle ipotesi, in impieghi sottopagati per consentire alle merci esportate di competere su mercati come quello brasiliano.

Nei circoli di potere brasiliani, tuttavia, restano molti malumori nei confronti degli Stati Uniti e della Fed, accusata a ragione di condurre una politica monetaria che indebolisce il dollaro, così da favorire le esportazioni americane, e determina la supervalutazione del real, penalizzando di conseguenza le merci locali. Un motivo di contrasto sul valore delle monete che coincide ironicamente con le pressioni di Washington sul Brasile per prendere le distanze dalla Cina, a sua volta accusata di manipolare la propria valuta (renminbi o yuan) e di inondare così il mercato latinoamericano con beni a basso costo.

Più in generale, l’obiettivo primario dell’intera trasferta latinoamericana di Obama sembra essere precisamente il desiderio di contrastare la crescente influenza cinese nel continente. Pechino è ormai il primo partner commerciale di molti paesi sudamericani, a cominciare dal Brasile. Gli scambi del Brasile con la Cina nel 2010 hanno toccato i 56 miliardi di dollari contro i 47 con gli USA che hanno perso questo primato nel 2008. La Cina è inoltre la prima fonte d’investimenti diretti per il Brasile, mentre anche il Cile, seconda tappa del tour di Obama, scambia merci con Pechino più che con qualsiasi altro paese del pianeta.

Dopo Brasile e Cile, il viaggio di Obama si concluderà in El Salvador, un paese che, come i vicini Guatemala e Honduras, è afflitto dalla violenza dilagante delle gang e dei cartelli del narcotraffico e che è impaziente di mettere le mani sugli stanziamenti per la sicurezza erogati dal governo americano e che finora hanno beneficiato pressoché esclusivamente Messico e Colombia.

In El Salvador, Obama incontrerà il presidente Mauricio Funes, ex giornalista della CNN eletto nel 2009 tra le fila del Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale (FMLN), il movimento rivoluzionario trasformato in partito politico al termine della guerra civile. In Funes, come in Dilma Rousseff in Brasile, Obama troverà un interlocutore moderato e pragmatico grazie al quale potrà provare a dimostrare come da Washington si sia disposti a stabilire rapporti cordiali anche con leader latinoamericani più o meno di sinistra.

Un’operazione mediatica quella della Casa Bianca che si inserisce nel tentativo di emarginare quei governi dalle inclinazioni invece più accesamente anti-americane - come Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia - che, rebus sic stantibus, difficilmente potranno entrare a far parte del programma di viaggio di un presidente americano.