- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La prima importante elezione conclusa nell’Unione Europea in tempo di pandemia ha emesso nel fine settimana in Polonia un verdetto decisamente pesante per il partito dell’estrema destra populista al potere, Diritto e Giustizia (PiS). Il presidente uscente, Andrzej Duda, il 12 luglio prossimo sarà infatti costretto ad affrontare un delicatissimo ballottaggio con il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, del partito moderato europeista Piattaforma Civica.

La prima importante elezione conclusa nell’Unione Europea in tempo di pandemia ha emesso nel fine settimana in Polonia un verdetto decisamente pesante per il partito dell’estrema destra populista al potere, Diritto e Giustizia (PiS). Il presidente uscente, Andrzej Duda, il 12 luglio prossimo sarà infatti costretto ad affrontare un delicatissimo ballottaggio con il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, del partito moderato europeista Piattaforma Civica.

La tenuta del governo polacco appare sempre più precaria in un clima segnato dalle pesanti conseguenze economiche del Coronavirus e della chiusura forzata imposta dalle autorità a partire dal mese di marzo. Qui, l’epidemia ha avuto finora un impatto minore rispetto ad altri paesi europei, quanto meno dal punto di vista statistico, ma anche i casi relativamente contenuti hanno prodotto una situazione di crisi nel settore sanitario. Questi scenari, assieme al possibile contrarsi del PIL tra il 7,4% e il 9,5% entro fine anno, hanno fatto crollare rapidamente i livelli di gradimento del PiS e del governo del primo ministro, Mateusz Morawiecki.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La candidatura alla Casa Bianca dell’ex vice-presidente democratico Joe Biden sembra essere entrata in una fase ascendente grazie al precipitare del gradimento di Donald Trump a fronte soprattutto dei gravissimi problemi economici e sanitari che stanno attraversando gli Stati Uniti. Altri due fattori ancora più importanti, e tipicamente decisivi per garantirsi il successo alle urne nel sistema politico americano, sono però all’opera per lanciare il 77enne Biden verso la presidenza, vale a dire l’impennata dei finanziamenti elettorali e il sostegno dell’apparato di potere governativo, altrimenti noto come “Deep State”.

La candidatura alla Casa Bianca dell’ex vice-presidente democratico Joe Biden sembra essere entrata in una fase ascendente grazie al precipitare del gradimento di Donald Trump a fronte soprattutto dei gravissimi problemi economici e sanitari che stanno attraversando gli Stati Uniti. Altri due fattori ancora più importanti, e tipicamente decisivi per garantirsi il successo alle urne nel sistema politico americano, sono però all’opera per lanciare il 77enne Biden verso la presidenza, vale a dire l’impennata dei finanziamenti elettorali e il sostegno dell’apparato di potere governativo, altrimenti noto come “Deep State”.

Sul fronte denaro, una serie di circostanze sta cambiando rapidamente gli equilibri tra i due partiti. Mentre Trump e il Partito Repubblicano fino al mese di aprile avevano un vantaggio in termini di fondi a disposizione di quasi 200 milioni di dollari, più recentemente Biden e i democratici hanno iniziato a incassare cifre enormi dai propri finanziatori. A maggio, anzi, per la prima volta il Comitato Nazionale Democratico e il suo candidato alla presidenza hanno registrato entrate superiori a quelle dei rivali (80,8 milioni di dollari contro 74). Secondo fonti interne al Partito Democratico, a giugno il totale mensile dei finanziamenti elettorali potrebbe addirittura sfondare quota 100 milioni.

L’inversione di tendenza rispetto alle primarie, quando le entrate di Biden apparivano tutto fuorché entusiasmanti, è senza dubbio da collegare alle cambiate condizioni politiche, elettorali e sociali negli USA, in primo luogo a causa dell’emergenza Coronavirus. Il New York Times ha spiegato che la rapida conclusione della stagione delle primarie a causa dell’epidemia ha determinato il precoce coalizzarsi del partito attorno al candidato in pectore, evitando la dispersione di risorse tra gli altri aspiranti alla Casa Bianca.

Inoltre, la drammatica circolazione del virus ha in pratica azzerato le attività elettorali e ridotto al minimo le spese logistiche e quelle destinate ai membri dello staff di Biden. Questi elementi hanno consentito un sensibile risparmio e un conseguente accumulo di risorse da investire da qui a novembre. Soprattutto, la crescente repulsione nei confronti di Trump ha spinto molti americani a donare all’unica alternativa su piazza, nonostante lo scarso entusiasmo generato dall’ex vice-presidente democratico.

La macchina elettorale di Biden e del partito ha visto così allargarsi il bacino dei donatori negli ultimi mesi, fino a contare, per il mese di maggio, su oltre 900 mila contributi in denaro. A risultare decisivi non sono state tuttavia le donazioni di poche decine di dollari sborsate da una moltitudine di piccoli finanziatori, come era accaduto fino a qualche mese fa per la candidatura di Bernie Sanders. Al contrario, l’accelerazione delle entrate per Biden è stata in gran parte prodotta dall’intervento dei grandi finanziatori, cioè uno dei principali punti di riferimento del Partito Democratico.

Senza la possibilità di organizzare cene e ricevimenti esclusivi, durante i quali ricchissimi donatori staccano assegni a parecchi zeri spesso alla presenza del proprio candidato, in queste settimane si è ripiegato su eventi virtuali che hanno permesso ugualmente di raccogliere una valanga di denaro. Un veterano sostenitore del Partito Democratico ha spiegato che un evento di questo genere a favore di Biden ha fruttato venerdì scorso più di due milioni di dollari. L’importo minimo per partecipare tramite il software Zoom era in questo caso di 50 mila dollari. Nel solo mese di giugno, appena sei eventi virtuali riservati ai grandi donatori democratici hanno portato nelle casse della campagna di Biden quasi 22 milioni di dollari.

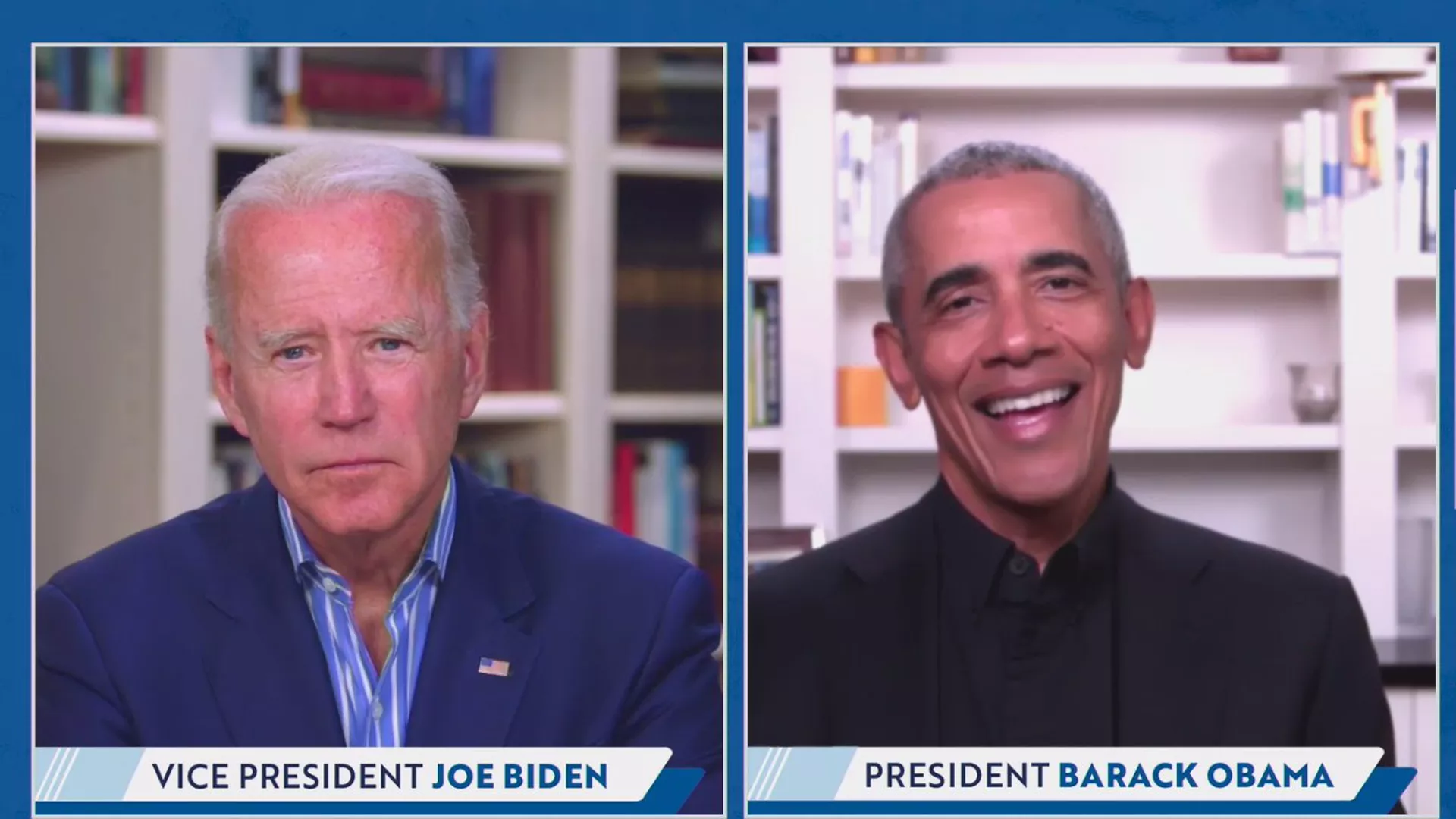

Aperto invece a tutti gli elettori è stato il comizio on-line di martedì a cui hanno preso parte Biden e l’ex presidente Obama. In poco più di un’ora, 175 mila persone hanno donato 7.6 milioni all’ex vice-presidente. L’intervento di Obama rientra nella strategia del partito per cercare di mobilitare soprattutto i giovani americani, non esattamente eccitati dalla candidatura di Biden, e gli elettori che cercano un’alternativa progressista all’attuale amministrazione. Il timore dei leader democratici è per una possibile ripetizione dei fatti del novembre 2016, quando i sondaggi favorevoli e l’enorme quantità di denaro su cui poteva contare Hillary Clinton, anch’essa legata a doppio filo come Biden all’establishment di Washington, non furono sufficienti a evitarle la sconfitta.

Aperto invece a tutti gli elettori è stato il comizio on-line di martedì a cui hanno preso parte Biden e l’ex presidente Obama. In poco più di un’ora, 175 mila persone hanno donato 7.6 milioni all’ex vice-presidente. L’intervento di Obama rientra nella strategia del partito per cercare di mobilitare soprattutto i giovani americani, non esattamente eccitati dalla candidatura di Biden, e gli elettori che cercano un’alternativa progressista all’attuale amministrazione. Il timore dei leader democratici è per una possibile ripetizione dei fatti del novembre 2016, quando i sondaggi favorevoli e l’enorme quantità di denaro su cui poteva contare Hillary Clinton, anch’essa legata a doppio filo come Biden all’establishment di Washington, non furono sufficienti a evitarle la sconfitta.

Quale sia in ogni caso l’aspirante alla presidenza favorito dai poteri forti all’interno dell’apparato di potere americano è facilmente immaginabile. L’avversione in questi ambienti per Trump è cresciuta a dismisura dall’inizio dell’anno. La gestione disastrosa dell’emergenza Coronavirus, così come delle proteste contro la brutalità della polizia, ha screditato ancora di più il presidente repubblicano, a cui il “Deep State” americano continua a non perdonare una politica estera confusionaria, troppo tenera nei confronti dei rivali strategici degli Stati Uniti e, in definitiva, non adeguata a garantire gli interessi dell’imperialismo a stelle e strisce nel mutato clima internazionale.

A mostrare le dinamiche in atto dietro le quinte a Washington è stata un’esclusiva pubblicata questa settimana dalla Reuters. Una ventina di ex funzionari ed esponenti di spicco dell’apparato della “sicurezza nazionale” USA, tutti affiliati al Partito Repubblicano, sarebbero cioè pronti a esprimere pubblicamente il proprio sostegno e a partecipare attivamente alla campagna di Joe Biden. Tra gli altri figurano membri delle amministrazioni Reagan, Bush senior e Bush junior. A loro dire, un secondo mandato di Trump metterebbe a serio rischio la sicurezza nazionale americana.

Negli stessi termini si era espresso giorni fa l’ex consigliere per la Sicurezza Nazionale di Trump, John Bolton, in occasione dell’uscita del suo libro di memorie dalla Casa Bianca. Bolton non era arrivato a dichiarare di voler votare per Biden a novembre, ma auspicava una mobilitazione per evitare la rielezione del suo ex diretto superiore. Queste sezioni della classe dirigente americana, al di là dell’appartenenza politica, vedono dunque nel democratico Biden una scelta più che sicura per riassestare gli obiettivi di politica estera degli Stati Uniti.

Biden, da parte sua, non ha esitato a mostrate piena disponibilità verso questi ambienti. In risposta alla rivelazione della Reuters, uno dei suoi portavoce ha assicurato che l’ex vice-presidente intende “unire il paese e rimediare al caos provocato da Trump, costruendo la coalizione più vasta possibile che includa anche i repubblicani sconvolti da quello a cui hanno assistito negli ultimi quattro anni”.

Queste aperture confermano quali saranno i principi ispiratori di un’eventuale amministrazione Biden. Il fatto che nelle strutture di potere si stia procedendo verso un consolidamento degli equilibri a favore di quest’ultimo era apparso chiaro già all’indomani delle manifestazioni esplose dopo l’assassinio per mano della polizia a Minneapolis dell’afro-americano George Floyd. Attuali ed ex alti ufficiali militari avevano voltato le spalle al presidente proprio mentre cercava di mobilitare le forze armate per soffocare nel sangue la rivolta.

Gli appoggi e il denaro a disposizione di Biden potrebbero comunque non bastare a garantirgli la vittoria a novembre, anche perché consentono a Trump di presentarsi nuovamente come il candidato anti-establishment. La vera campagna elettorale non è nemmeno iniziata e i limiti del candidato democratico, a cominciare da quelli rappresentanti da uno stato mentale in evidente deterioramento, rischiano di farne una vittima sacrificale di Trump nei prossimi mesi. A suo vantaggio giocano ad ogni modo le condizioni dell’economia americana, assieme all’involuzione ultra-reazionaria, per non dire fascista, dell’inquilino della Casa Bianca. Se ciò basterà a fare di Trump un presidente di un singolo mandato è ancora tutto da verificare.

Gli appoggi e il denaro a disposizione di Biden potrebbero comunque non bastare a garantirgli la vittoria a novembre, anche perché consentono a Trump di presentarsi nuovamente come il candidato anti-establishment. La vera campagna elettorale non è nemmeno iniziata e i limiti del candidato democratico, a cominciare da quelli rappresentanti da uno stato mentale in evidente deterioramento, rischiano di farne una vittima sacrificale di Trump nei prossimi mesi. A suo vantaggio giocano ad ogni modo le condizioni dell’economia americana, assieme all’involuzione ultra-reazionaria, per non dire fascista, dell’inquilino della Casa Bianca. Se ciò basterà a fare di Trump un presidente di un singolo mandato è ancora tutto da verificare.

Quel che è certo è che per molti versi una futura amministrazione Biden sarebbe su posizioni più estreme di quella attuale, soprattutto in politica estera. In questi mesi, l’ex vice-presidente ha infatti più volte attaccato Trump da destra, accusandolo in sostanza di non avere mostrato sufficiente aggressività nella gestione delle crisi internazionali degli ultimi anni: dal tentato golpe in Venezuela allo scontro con la Corea del Nord, dal contenimento della Cina all’offensiva contro la Russia, fino al coinvolgimento nel conflitto siriano.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La discussione tra Russia e Stati Uniti attorno al rinnovo dell’ultimo trattato bilaterale rimasto in piedi contro la proliferazione delle armi nucleari ha subito mostrato questa settimana tutti gli ostacoli che attendono i delegati delle due potenze. L’atteggiamento americano è ancora una volta l’ostacolo principale a un possibile accordo.

La discussione tra Russia e Stati Uniti attorno al rinnovo dell’ultimo trattato bilaterale rimasto in piedi contro la proliferazione delle armi nucleari ha subito mostrato questa settimana tutti gli ostacoli che attendono i delegati delle due potenze. L’atteggiamento americano è ancora una volta l’ostacolo principale a un possibile accordo.

I calcoli strategici di Washington sono infatti in piena evoluzione e minacciano di riservare al cosiddetto “New START” la stessa sorte già toccata a un lungo elenco di altri trattati abbandonati negli ultimi anni dal presidente Trump e dai suoi predecessori.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La polemica scatenata dal libro di memorie in uscita martedì negli Stati Uniti dell’ex consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha riportato alla luce tutte le divisioni all’interno dell’apparato di potere americano attorno agli indirizzi di politica estera e alle decisioni – prese e mancate – dell’amministrazione Trump in questo ambito.

La polemica scatenata dal libro di memorie in uscita martedì negli Stati Uniti dell’ex consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha riportato alla luce tutte le divisioni all’interno dell’apparato di potere americano attorno agli indirizzi di politica estera e alle decisioni – prese e mancate – dell’amministrazione Trump in questo ambito.

L’operazione mediatico-letteraria del super-falco “neocon” Bolton è stata accolta con ferocia dal presidente e dai suoi sostenitori, soprattutto dopo il fallito tentativo di fermarne la pubblicazione per vie legali, mentre le reazioni nel Partito Democratico sono apparse più sfumate. I leader democratici hanno attaccato a loro volta Bolton, ma più che altro perché le sue rivelazioni sul comportamento del presidente sono arrivate tardi, mentre avrebbero fatto comodo durante il fallito procedimento di impeachment.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Il più grave scontro di confine degli ultimi 45 anni tra Cina e India ha rappresentato questa settimana il culmine raggiunto finora da un conflitto che affonda le radici nelle dinamiche geo-strategiche in corso nel continente asiatico, sulla spinta delle ambizioni dei due paesi e, ancor più, delle manovre americane nel tentativo di contenimento della crescita cinese.

Il più grave scontro di confine degli ultimi 45 anni tra Cina e India ha rappresentato questa settimana il culmine raggiunto finora da un conflitto che affonda le radici nelle dinamiche geo-strategiche in corso nel continente asiatico, sulla spinta delle ambizioni dei due paesi e, ancor più, delle manovre americane nel tentativo di contenimento della crescita cinese.

I venti soldati morti denunciati dal governo di Nuova Delhi e un numero imprecisato di possibili vittime tra le fila dell’Esercito del Popolo sono un bilancio pesantissimo che testimonia il livello di esplosività raggiunto dalle dispute lungo la cosiddetta “Linea Attuale di Controllo”, cioè il confine sino-indiano lungo oltre 3.500 chilometri e conteso in più punti.

La gravità di quanto accaduto nella serata di lunedì è accentuata dal fatto che le delegazioni militari dei due paesi stavano negoziando un’intesa per allentare le tensioni, riesplose da alcune settimane. Anzi, le due parti sembravano aver raggiunto un punto d’incontro, proprio poco prima degli eventi registrati nella Galwan Valley, situata nella regione himalayana del Ladakh orientale.

La contesa sarebbe avvenuta senza che sia stato sparato un colpo. I militari indiani e cinesi coinvolti si sono affrontati lanciando pietre e utilizzando bastoni. Inizialmente, i vertici delle forze armate indiane avevano parlato di tre morti, di cui due soldati e un ufficiale, ma nella serata di martedì il bilancio è stato aggiornato con altre 17 vittime, ferite in precedenza ed esposte a temperature sotto lo zero. Nonostante le tensioni alle stelle, le stesse autorità indiane sempre martedì hanno alla fine confermato che la situazione è tornata a una relativa normalità.

I due governi si sono prevedibilmente scambiati accuse reciproche circa le responsabilità dell’accaduto. Il ministero degli Esteri indiano ha spiegato che l’incidente sarebbe da ricondurre al “tentativo cinese di cambiare unilateralmente lo status quo” lungo il confine, forse attraverso la costruzione di un punto di osservazione o di qualche altra struttura militare in una zona controllata da Delhi. Per Pechino, al contrario, sarebbero stati gli indiani a “lanciare un attacco provocatorio” e a sconfinare in territorio cinese.

La vallata himalayana al centro di questi ultimi scontri era già stata motivo di contesa durante la guerra del 1962 tra Cina e India. Dai primi di maggio di quest’anno, gli attriti sono tornati a manifestarsi pericolosamente dopo un faccia a faccia tra militari di pattuglia dei due paesi nella località di Pangong Tso.

Per quanto riguarda gli ultimi sviluppi, alcune ricostruzioni ipotizzano che Pechino abbia posizionato un numero consistente di militari, equipaggiati di armamenti pesanti, in un tratto di terra a ridosso del confine dove in precedenza non c’era traccia di presenza cinese. Questa mossa sarebbe stata la risposta alla costruzione di infrastrutture da parte indiana, tra cui edifici fortificati e strade probabilmente anche in una zona di pertinenza cinese, che permetterebbero a Delhi di ottenere un vantaggio strategico cruciale nell’area contesa.

Scaramucce di varia intensità sono piuttosto frequenti, ma si risolvono quasi sempre con accordi verbali raggiunti dagli ufficiali indiani e cinesi. Prima di questa settimana, le ultime vittime indiane erano state registrate nel 1975, mentre per trovare un bilancio così grave è necessario risalire al 1967.

Scaramucce di varia intensità sono piuttosto frequenti, ma si risolvono quasi sempre con accordi verbali raggiunti dagli ufficiali indiani e cinesi. Prima di questa settimana, le ultime vittime indiane erano state registrate nel 1975, mentre per trovare un bilancio così grave è necessario risalire al 1967.

La diversa qualità degli eventi di lunedì renderanno difficile un ritorno senza scosse alla situazione precedente. Episodi di questo genere servono soprattutto al governo di estrema destra di Nuova Delhi per alimentare i sentimenti nazionalisti, utili al perseguimento di obiettivi strategici ben precisi, da collegare alle ambizioni da grande potenza della classe dirigente indiana e all’allineamento in atto alle posizioni anti-cinesi di Washington.

Per l’analista indiano Shishir Upadhyaya, ad ogni modo, la ragione più profonda dell’inasprimento del confronto è il riassestamento degli equilibri di potere tra le due potenze nucleari asiatiche e, in particolare, “l’espansione delle ambizioni marittime cinesi nell’oceano Indiano, in grado potenzialmente di indebolire o annullare il vantaggio strategico” di Delhi in queste acque. In conseguenza di ciò, l’India continua a partecipare a iniziative anti-cinesi, come la partnership quadrilaterale che include Stati Uniti, Giappone e Australia, alimentando ancora di più le tensioni con Pechino, col rischio di vedere esplodere pericolose crisi anche in altre aree calde del confronto.

Il ruolo americano risulta inoltre centrale in queste dinamiche. Il deterioramento del clima in Asia centro-meridionale è d’altra parte e in primo luogo la diretta conseguenza del riassetto strategico di Washington in quest’area del pianeta per contrastare la sfida cinese. Nei piani USA, l’India svolge un ruolo determinante fin dai tempi dell’amministrazione di George W. Bush.

Le élites indiane restano peraltro divise sull’opportunità di puntare interamente su Washington per promuovere i propri interessi, a fronte delle opportunità economico-commerciali prospettate dalla Cina, ma l’approdo alla guida del paese dell’attuale primo ministro, Narendra Modi, ha segnato un’accelerazione dell’allineamento con gli Stati Uniti. Ciò ha fatto per contro dell’India un elemento centrale della controffensiva cinese, con i risultati che si sono potuti osservare questa settimana lungo la linea di confine nella regione himalayana.

In questo quadro, la proposta fatta a maggio dal presidente americano Trump di mediare tra India e Cina per sbloccare lo stallo di confine non solo è stata respinta, soprattutto da Pechino, ma è stata valutata correttamente dalla leadership cinese come un nuovo tentativo di intromissione di Washington per favorire il governo di Delhi.

La lettura di Pechino degli eventi di lunedì appare particolarmente significativa. Il sito di news del governo cinese Global Times ha spiegato come l’India stia ostentando un’attitudine aggressiva sulle questione di confine in primo luogo perché “ritiene che la Cina non desideri incrinare i rapporti con Delhi per via delle crescenti pressioni strategiche degli USA”. In altri termini, la Cina tenderebbe a evitare una risposta forte alle presunte provocazioni indiane per non ritrovarsi ancora più isolata di fronte all’offensiva congiunta di Washington e Delhi.

Per la leadership cinese questa attitudine indiana è del tutto erronea, così come lo è un’altra considerazione che, sempre secondo Pechino, sarebbe alla base delle decisioni dell’amministrazione Modi nella regione di Ladakh. Vale a dire l’illusione che le forze armate indiane siano superiori a quelle cinesi, soprattutto grazie al sostegno americano, assicurato dai vari accordi in ambito militare, tecnologico e logistico sottoscritti da Delhi e Washington negli ultimi anni.

Per la leadership cinese questa attitudine indiana è del tutto erronea, così come lo è un’altra considerazione che, sempre secondo Pechino, sarebbe alla base delle decisioni dell’amministrazione Modi nella regione di Ladakh. Vale a dire l’illusione che le forze armate indiane siano superiori a quelle cinesi, soprattutto grazie al sostegno americano, assicurato dai vari accordi in ambito militare, tecnologico e logistico sottoscritti da Delhi e Washington negli ultimi anni.

Visto il livello di rischio che comporterebbe un’escalation dello scontro, è opinione comune che Cina e India finiranno per risolvere pacificamente, almeno per il momento, la disputa di confine più recente. Le forze in gioco sono però tali da rendere estremamente improbabile una risoluzione definitiva del conflitto tra i due paesi, i cui interessi si scontrano anzi su molteplici fronti, dal Pakistan al Mar Cinese Meridionale, dalle Maldive allo Sri Lanka. Il fattore di gran lunga più esplosivo resta comunque l’inevitabile intreccio della rivalità sino-indiana con le manovre in Asia di Washington e la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina che sta segnando sempre più il panorama internazionale degli ultimi anni.