- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Quattrocento e settantanove. Tanti sono stati, nel corso del 2015, gli atti intimidatori ai danni di sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali e personale della Pubblica Amministrazione. Una media di quaranta minacce al mese, più o meno una ogni diciotto ore, con un’impennata del 33 per cento rispetto all’anno precedente.

Sebbene sia un fenomeno che coinvolge l’intero territorio nazionale, quello della minaccia agli amministratori locali è più riscontrabile al Sud, isole comprese. La Sicilia, con novant’uno atti intimidatori, capeggia la classifica italiana, con un aumento del 30 per cento rispetto al 2014, e in Sardegna, al quinto posto, sono stati censiti cinquanta casi, soprattutto nel corso delle campagne elettorali.

Fra queste regioni, il secondo posto della graduatoria spetta alla Campania, record di aumenti pari al 42 per cento, con settantaquattro episodi; al terzo posto, la Puglia con sessantadue casi e al quarto, Calabria e Lazio, con un incremento del 118 per cento, probabilmente a seguito dell’inchiesta Mondo di mezzo (più comunemente, Mafia Capitale). Di contro, nel Nord Est si registra una leggera flessione, con in testa, sempre, il Veneto. Napoli, Roma, Palermo, Agrigento e Cosenza, le città maggiormente sotto tiro.

Invio di lettere minatorie con proiettili e parti di animali morti, furti e incendi (che rimane il modo più adoperato) in sedi di comitati elettorali e di auto di proprietà dei candidati, strappo e imbrattamenti di manifesti elettorali, minacce verbali e aggressioni fisiche, scritte offensive sui muri delle città, telefonate minatorie, spari contro le abitazioni, profanazione di tombe di famiglia, le modalità più utilizzate per minacciare. E nel mirino sono finite anche biblioteche, uffici anagrafe, uffici protocollo, scuole, auto della Polizia Municipale, mezzi di ditte incaricate alla raccolta dei rifiuti e piantagioni di alberi da frutto.

Minacce dirette o indirette, prendendo di mira collaboratori o parenti, nel 2015, sono state indirizzate soprattutto ai vicesindaci e agli assessori comunali aventi specifiche deleghe. I quali, spesso, sono stati oggetto, pure, di minacce verbali e aggressioni fisiche, in spazi pubblici, da soggetti, il più delle volte, pregiudicati o affetti da patologie psichiche e da problemi di tossicodipendenza.

Le motivazioni? A detta degli aggressori, secondo quanto riporta la cronaca e l’ultimo rapporto Amministratori sotto tiro, redatto da Avviso Pubblico, perché infastiditi dal dover rispettare una regola o dal dover corrispondere una sanzione prevista dalla legge, oppure per questioni relative all’accoglienza degli immigrati nel territorio comunale o per la possibilità, paventata dalle amministrazioni comunali, di attuare progetti per il loro inserimento sociale o professionale.

Le motivazioni? A detta degli aggressori, secondo quanto riporta la cronaca e l’ultimo rapporto Amministratori sotto tiro, redatto da Avviso Pubblico, perché infastiditi dal dover rispettare una regola o dal dover corrispondere una sanzione prevista dalla legge, oppure per questioni relative all’accoglienza degli immigrati nel territorio comunale o per la possibilità, paventata dalle amministrazioni comunali, di attuare progetti per il loro inserimento sociale o professionale.

Su questioni in materia di appalti, di concessioni di licenze commerciali, balneari o demaniali, di gestione o smaltimento rifiuti, di parchi o riserve naturali, di sanità, le intimidazioni sono riconducibili a organizzazioni criminali. Ma gli autori, tutti, il più delle volte, rimangono ignoti. E perciò impuniti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Un dattero di mare impiega circa ottant’anni per raggiungere dimensioni di appena dieci centimetri e la sua estrazione comporta la frantumazione di un ampio tratto di roccia. Con la conseguenza di una grave alterazione dell’ecosistema marino. Oltre che dalla pesca illegale, nell’ambito della quale, nel 2015, sono stati commessi seimila e ottocentodieci reati, è aggredito anche dalla cattiva depurazione e dagli carichi selvaggi, contando 4542 infrazioni, tante quante, più o meno, quelle legate al ciclo del cemento. In totale, 18.471 illeciti, due e mezzo per ogni chilometro di costa, ai danni del mare italiano. Troppi, e per giunta, in aumento del 27 per cento rispetto all’anno precedente.

La metà di questi sono stati compiuti nelle regioni del Sud, quelle a “tradizionale presenza mafiosa”, secondo quanto si legge nel dossier Mare Monstrum 2016 di Legambiente: Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, le zone nemiche del mare per eccellenza, insieme al Lazio che, rispetto alle rilevazioni precedenti, nelle quali si collocava al settimo posto delle graduatorie, conquista il podio. Terzo per il cemento illegale e nella pesca di frodo, quarto per infrazioni al codice della navigazione e quinto per l’inquinamento delle acque e del suolo.

In barba alle regole edilizie, alla naturale bellezza del paesaggio e alla qualità dei manufatti, i litorali italiani sono deturpati dai frutti dell’abusivismo edilizio, rintracciabile, a differenza del resto d’Europa, solo nel mar Mediterraneo. Dove, dal 2001 al 2011, sono sorti diciottomila nuovi edifici e, nella seconda metà del secolo scorso, pure industrie chimiche e petrolchimiche, porti turistici e infrastrutture commerciali, autostrade e reti ferroviarie. Alterazioni profonde dell’ecosistema terrestre e marino, che si sono aggiunte agli storici ecomostri.

Pizzo Sella a Palermo, in cui un milione di metri quadrati di cemento hanno devastato un’area a vincolo idrogeologico alle spalle del mare di Mondello; il villaggio di Lesina, a Torre Mileno in provincia di Foggia, caratterizzato da un insediamento a pochi metri dal bagnasciuga, senza reti fognarie né allacci; l’albergo, mai finito, di Aloha Mare ad Acireale, all’interno della riserva naturale della Timpa; Capo Colonna a Crotone, puntellato di villette e condomini abusivi, in una zona a connotazione archeologica; e le case abusive di Ischia, in un territorio estremamente fragile.

Tutti reati che, oltre a deturpare irreversibilmente il paesaggio, pesano sull’inquinamento marino. Il 21 per cento dei maggiori comuni, eccezion fatta per le virtuose Sardegna, Basilicata, Puglia, Toscana e Marche, presenta una rete fognaria non allacciata a un depuratore, fondamentale per garantire la rimozione di scarichi inquinanti che si riversano nei corsi d’acqua o direttamente in mare. Tanto che, ai sensi della conformità europea, il Belpaese sconta un ritardo decennale, commisurabile a ben quattrocent’ottanta milioni di euro l’anno di sanzioni. Meno evidente degli ecomostri ma altrettanto nefasta, la pesca di frodo. Che pesa, oltretutto, sulla salute dei consumatori e sull’economia italiana. Prodotti ittici catturati senza licenza, sia perché sottomisura sia perché presi in periodi non consentiti dalla legge, spacciati per freschi ma conservati in pessime condizioni igieniche. Merce non tracciata o scaduta, frodi commerciali, vendita di prodotti vietati od omesse informazioni nel commercio al dettaglio, alimentano il mercato nero e aggrediscono le specie protette, tonno e datteri in primis.

Meno evidente degli ecomostri ma altrettanto nefasta, la pesca di frodo. Che pesa, oltretutto, sulla salute dei consumatori e sull’economia italiana. Prodotti ittici catturati senza licenza, sia perché sottomisura sia perché presi in periodi non consentiti dalla legge, spacciati per freschi ma conservati in pessime condizioni igieniche. Merce non tracciata o scaduta, frodi commerciali, vendita di prodotti vietati od omesse informazioni nel commercio al dettaglio, alimentano il mercato nero e aggrediscono le specie protette, tonno e datteri in primis.

E’ nemica del mare anche la navigazione fuorilegge, quella praticata dai diportisti che non rispettano i divieti a tutela della aree marine più delicate. E lo fanno sette natanti ogni giorno. Una marea.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

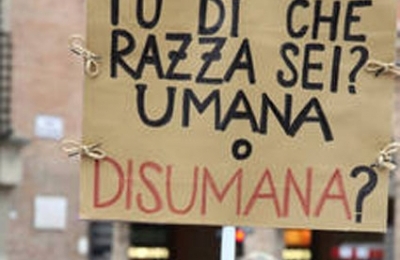

Qualcosa è stato fatto. A rilevare il movimento positivo nella lotta al razzismo, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), che, nel suo quinto rapporto sull’Italia, plaude a una serie di buone pratiche e di iniziative legislative contro la discriminazione razziale. Di qualsiasi genere. Sono stati presentati, per esempio, dei disegni di legge che prevedono importanti miglioramenti della legislazione sul tema, tra cui la Ratifica del Protocollo numero 12 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica.

Sono state pensate, inoltre, pene più severe quando la propaganda razzista e il pubblico incitamento ai crimini dettati dall’odio sono basati sulla negazione dell’Olocausto ed è stata presa la decisione di considerare l’omofobia come circostanza aggravante per qualsiasi reato.

Sebbene non sempre le autorità siano in grado di raccogliere i dati in modo coerente e sistematico, più di qualche procedimento giudiziario ha punito un certo numero, sempre crescente, di episodi di discorsi di incitamento all’odio. Salutato con favore il (DASPO) divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per le persone condannate con l’accusa di aver esposto striscioni violenti o razzisti.

Buona l’adozione della legge che riconosce ufficialmente le unioni civili per le coppie dello stesso sesso anche se, malgrado i progressi realizzati sul piano legislativo per la tutela dei diritti delle persone LGBT, la questione dell’educazione sessuale nelle scuole rimane materia controversa e incontra forti opposizioni da parte di alcune autorità locali. Con l’auspicio che la recente legge sulla ‘buona scuola’, sbandierata quale strumento di sostegno significativo in termini finanziari e di potenziamento dell’organico a quegli istituti che accolgono un corposo numero di alunni stranieri, sia (almeno) orientata a combattere tutte le forme di discriminazione nelle scuole di ogni livello.

Tanto di cappello, dicono Oltralpe, per le operazioni di salvataggio in mare e per la capacità di fornire sistemazioni decenti alle masse dei migranti e richiedenti asilo provenienti dal Nord Arica. I figli dei quali, se saranno fortunati, forse, legislatori permettendo, potranno acquisire la cittadinanza italiana. Congratulazioni anche per lo studio sui dati relativi all’integrazione dei Rom e al loro accesso a un alloggio, nonostante destìno preoccupazione le rilevanti disparità geografiche che pesano sulla loro integrazione. Ammoniscono però l’Italia perché, ancora, la legge non considera reato penalmente perseguibile la discriminazione fondata sul colore o sulla lingua e le sanzioni previste non rappresentano sempre una risposta efficace. Non solo: l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) non rispetta il principio di indipendenza degli organi preposti alla lotta contro il razzismo ma non dispone nemmeno di poteri sufficienti a contrastarlo.

Ammoniscono però l’Italia perché, ancora, la legge non considera reato penalmente perseguibile la discriminazione fondata sul colore o sulla lingua e le sanzioni previste non rappresentano sempre una risposta efficace. Non solo: l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) non rispetta il principio di indipendenza degli organi preposti alla lotta contro il razzismo ma non dispone nemmeno di poteri sufficienti a contrastarlo.

Ma, forse, prima di tutto bisognerebbe definirlo, il razzismo: si intende il convincimento che un motivo quale la razza (?), il colore, la lingua, la religione, (il sesso, ndr), la nazionalità, o l’origine nazionale ed etnica, giustifichi il disprezzo nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o l’idea della superiorità di una persona o di un gruppo di persone. Troppo buoni, quelli dell’ECRI.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Capillare, camaleontica, liquida, la contraffazione si rigenera, si adatta, a volte anticipa i gusti dei consumatori ed elude i controlli. Con nuove strategie: frazionando carichi illeciti in partite di piccola quantità portate a destinazione da corrieri per lo più occasionali, spesso a seguito di passeggeri in sbarco presso porti e aeroporti; etichettando i prodotti dopo la presentazione alla dogana e spedendo confezioni e marchi successivamente; sfruttando la rete per la sua intrinseca caratteristica di sparire e rigenerarsi in tempi brevissimi.

I prodotti viaggiano in aereo, su gomma o per mare e vengono venduti per strada, nei magazzini, negli appartamenti privati, online. Varietà di qualità per ogni categoria merceologica e prezzi per ogni portafoglio, abbigliamento e accessori, soprattutto capi sportivi, borse, cinture e portafogli, sono i prodotti leadership per valore di fatturato, pari a due miliardi e duecentoquarantasette milioni di euro, il 32,5 per cento del totale.

Al secondo posto per spesa dei consumatori, secondo quanto si legge nel documento “La contraffazione: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” a cura del Censis, il settore dei supporti audio e video, composto per la maggior parte di CD, supporti informatici per computer e per consolle, file con segni mendaci, per un valore di spesa pari a un milione e novecentosessantacinque mila euro, in crescita dell’8,7 per cento rispetto a tre anni fa. Segue la contraffazione dei prodotti alimentari, alcol e bevande con un valore stimato di circa un miliardo di euro.

C’è poi un settore in crescita, cioè il mercato degli oggetti di alta gamma e di elevato valore, come orologi, parti di essi e gioielli. In sensibile flessione, invece, il mercato dei falsi giocattoli e dei prodotti per la cosmesi che, pur non essendo contraffatti, non rispettano le normative sulla sicurezza per la salute.

E’ nocivo per la produzione interna il mercato della contraffazione. Con la sua emersione il PIL aumenterebbe di oltre diciotto miliardi di euro, una ricchezza aggiuntiva superiore a quella derivante dall’intera industria metallurgica; e lieviterebbe anche il numero delle assunzioni: circa centomila unità di lavoro, corrispondenti a quasi il doppio di quelle generate da tutta la filiera farmaceutica.

Convogliare sul mercato legale il valore della produzione e della commercializzazione del falso significherebbe, ovviamente, produrre anche un incremento del gettito fiscale relativo alle imposte dirette sull’impresa e sul lavoro dipendente ed a quelle indirette sulla vendita. Roma è la principale piazza di consumo del mercato del falso. Sia perché è un grande hub logistico sia perché è uno snodo di passaggio delle merci dirette verso altre regioni che esprimono una forte domanda di articoli taroccati di bassa finitura e a basso costo, provenienti principalmente dalla Cina. Campania e Sicilia, sono le principali regioni destinatarie: sia per l’alta vocazione commerciale dei territori sia per la scarsa disponibilità economica che caratterizza la popolazione residente nelle zone. La Lombardia, invece, guida il Nord, in cui la contraffazione meneghina si distingue per un’offerta dei prodotti falsi più rifiniti, a prezzi più alti e con modalità di smercio uniche in Italia.

Roma è la principale piazza di consumo del mercato del falso. Sia perché è un grande hub logistico sia perché è uno snodo di passaggio delle merci dirette verso altre regioni che esprimono una forte domanda di articoli taroccati di bassa finitura e a basso costo, provenienti principalmente dalla Cina. Campania e Sicilia, sono le principali regioni destinatarie: sia per l’alta vocazione commerciale dei territori sia per la scarsa disponibilità economica che caratterizza la popolazione residente nelle zone. La Lombardia, invece, guida il Nord, in cui la contraffazione meneghina si distingue per un’offerta dei prodotti falsi più rifiniti, a prezzi più alti e con modalità di smercio uniche in Italia.

I temporary store ne sono un esempio: situati nel centro cittadino, in appartamenti lussuosi, affittati per brevi periodi, sono vere e proprie boutique del falso, dove alle attività di vendita si affiancano iniziative promozionali supportate da cataloghi on line. Un altro è il sistema dei tour operator che si propongono ai visitatori stranieri, di origine asiatica o russa, accompagnandoli a fare acquisti di falsi delle grandi marche italiane e straniere. Walt Disney, Louis Vuitton, Rolex, Adidas, Nike, Apple, Samsung, Ray Ban, Gucci e Chanel, i brand più imitati che mai.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Dopo venticinque anni dalla ratifica dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sono ancora troppi i principi che non hanno trovato attuazione nel Belpaese. Stenta a decollare proprio uno di quelli basilari, sebbene alcuni importanti interventi legislativi come quello che ha disciplinato le procedure civili, l’ascolto e la partecipazione dei minori in tutte le decisioni che li riguardano, sono lungi dall’essere applicati.

Non va meglio in ambito sanitario. A parte la consistente arcinota disparità a sfavore delle regioni del Sud, dove la mortalità infantile è ancora troppo alta, l’accesso ai servizi e a presidi importanti, quali i consultori, è limitato e la prevenzione ancora insufficiente. Le maggiori criticità sono riscontrabili nelle coperture vaccinali (inadeguate) e nell’insufficienza (su tutto il territorio nazionale) di servizi per le disabilità, per i disturbi dello sviluppo e per i problemi mentali di bambini e adolescenti.

Continua a essere carente la sicurezza degli ambienti di vita dei minori: tolto l’intervento normativo che vieta il fumo in macchina in presenza degli stessi e di donne incinte, nulla è stato fatto per tutelarli dal traffico automobilistico urbano, peraltro significativamente aumentato, e dall’inquinamento atmosferico, fuori e dentro le mura domestiche.

Il (cosiddetto) Fondo 285, destinato in seguito alla ratifica della Convenzione nel 1997 a rispondere fattivamente ai principi enunciati, finanziando all’origine con una copertura triennale, specificamente, servizi sociali ed educativi, oggi, in conseguenza della riforma del sistema sociale, è rimasto in essere solo nelle città riservatarie e la quota a loro deputata si è ridotta notevolmente.

Eppure i fronti su cui intervenire, soprattutto in ambito adolescenziale, sarebbero ancora tanti. Partendo da un’idea di ‘generazione all’accesso’, a causa di vissuti di nuove solitudini all’interno dei nuclei famigliari, di un allentamento delle reti primarie di parentela, loro sperimentano nuove (e pericolose) forme di socialità virtuale con la conseguente abitudine alla sedentarietà. La meno grave, se si pensa che le altre (abitudini?) sono riferibili all’uso di sostanze psicoattive, a comportamenti sessuali discutibili, comprese le gravidanze in età puberale, e al cimento in giochi d’azzardo.

Di questo passo, i disturbi psichiatrici, vedi psicosi schizofrenica, disturbi del comportamento alimentare e autolesionismo (sempre più dilagante, nel tentativo di liberarsi da un’angoscia) che esordiscono in quest’età, con un impatto devastante che urge di una diagnosi e di un trattamento tempestivi, sono sempre più diffusi.

Ma lo stanziamento di risorse da parte delle regioni, per garantire alle ASL di diffondere e consolidare la necessaria rete di strutture territoriali, è in significativa diminuzione a fronte del continuo aumento della domanda. Tanto che un utente su due non riesce ad accedervi e due su tre non ricevono gli interventi terapeutici di cui avrebbero necessità.

Ma lo stanziamento di risorse da parte delle regioni, per garantire alle ASL di diffondere e consolidare la necessaria rete di strutture territoriali, è in significativa diminuzione a fronte del continuo aumento della domanda. Tanto che un utente su due non riesce ad accedervi e due su tre non ricevono gli interventi terapeutici di cui avrebbero necessità.

Una raccomandazione del gruppo di lavoro CRC, riportate nel nono Rapporto di aggiornamento annuale sull’attuazione della Convenzione Onu: pianificare interventi coordinati di promozione della salute mentale dei minori, con specifica attenzione alla sensibilizzazione e alla formazione dei pediatri di famiglia e degli operatori scolastici. Una delle tante.