- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

I dati più recenti diffusi dall’Istat, dicono che l’economia sommersa, insieme alle attività illegali, vale duecentoundici miliardi di euro, con un’incidenza sul prodotto interno lordo pari al 13 per cento ma fornendo apporti molto limitati alla dinamica complessiva. La rilevazione si riferisce al 2014. Con un contributo particolarmente elevato, quasi del 40 per cento, nel settore dei servizi, nel commercio, nei trasporti, nella ristorazione e nelle costruzioni; in quei settori, cioè, la cui produzione è rivolta anche ai consumatori ed è certamente più limitato negli ambiti che hanno le imprese come mercato di riferimento.

Imputabile essenzialmente all’utilizzo di occupazione non regolare, dinamica strutturale del mercato del lavoro italiano. Vuoi per l’andamento dell’economia, vuoi per gli interventi normativi volti a regolamentare sia il mercato sia l’attività degli stranieri non residenti, l’economia non osservata ufficialmente conta tre milioni e seicentosessantasette mila lavoratori in nero, con un ritorno alle cifre pre-crisi, soprattutto per l’aumento del lavoro dipendente. “Un vero e proprio esercito - sostiene il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA, Paolo Zabeo - che non paga né tasse né contributi. E’ evidente che chi pratica queste attività irregolari fa concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici che operano alla luce del sole e non possono o non vogliono evadere”.

Una crescita generalizzata che non ha risparmiato nessun settore, anche se, a esser generosi, l’unico lieve calo rispetto agli anni precedenti è visibile nell’agricoltura: in progressivo aumento, dunque, nell’industria, nelle costruzioni e nel commercio, l’economia non osservata è eterogenea nel comparto dei servizi. Il quale comprende, però, sia le attività della Pubblica Amministrazione che quelle private e delle famiglie (dove gli irregolari sono più diffusi).

“Come dimostrano i dati presentati dall’Istat - aggiunge Zabeo - con la crisi economica, l’economia sommersa ha subito un forte incremento. In questi ultimi anni, molti pensionati al minimo e chi ha perso il lavoro non hanno avuto alternative: per mandare avanti la famiglia hanno dovuto ricorrere a piccoli lavoretti per far quadrare i magri bilanci famigliari”.

Pesano nei conti nazionali (e sono in lieve aumento) anche le attività illegali, vedi il traffico di stupefacenti, i servizi di prostituzione e il contrabbando di tabacco, e si va alimentando anche l’indotto del settore dei trasporti e del magazzinaggio. Di tutta questa enorme mole di denaro esente da tassazione, nella composizione del PIL, cento miliardi sono entrati dall’evasione fiscale, altri settantacinque dall’impiego di lavoro irregolare (agevolato pure dai voucher) e il resto da affitti senza contratti, mance e paghe fuori busta. Con l’atavica differenza, anche in questo contesto, fra il Nord e il Sud della Penisola. “Nel Mezzogiorno, per esempio - conclude Zabeo - possiamo affermare che il sommerso costituisce un vero e proprio ammortizzatore sociale. Sia chiaro, nessuno di noi vuole giustificare il lavoro nero, spesso legato a doppio filo con forme inaccettabili di sfruttamento, precarietà e mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con l’atavica differenza, anche in questo contesto, fra il Nord e il Sud della Penisola. “Nel Mezzogiorno, per esempio - conclude Zabeo - possiamo affermare che il sommerso costituisce un vero e proprio ammortizzatore sociale. Sia chiaro, nessuno di noi vuole giustificare il lavoro nero, spesso legato a doppio filo con forme inaccettabili di sfruttamento, precarietà e mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, quando queste forme di irregolarità non sono legate ad attività riconducibili alle organizzazioni criminali o alle fattispecie appena elencate, costituiscono, in questi momenti difficili, un paracadute per molti disoccupati o pensionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese”. E di non osservato c’è la condizione reale in cui si trovano gli italiani. Questa si sommersa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

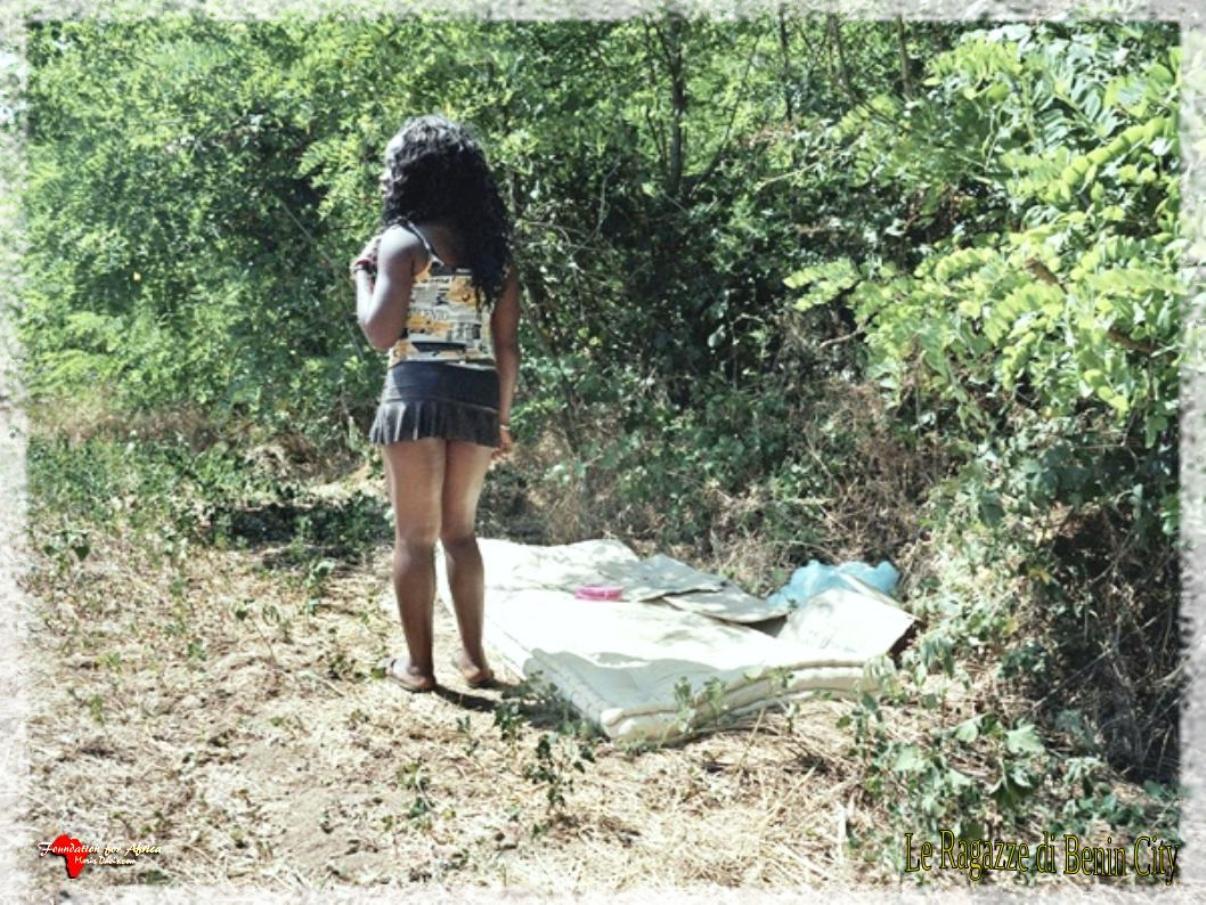

E’ la seconda causa di mortalità al mondo per le minori fra i dieci e i diciotto anni. E dopo gli sconvolgimenti successivi alle Primavere arabe del 2011, e i conseguenti fenomeni migratori, la violenza sulle giovani migranti, sempre più presenti nel mondo ‘sviluppato’, è aumentata. Riducendo le bambine non solo a un target bellico ma a un vero e proprio campo di battaglia rappresentato dal loro stesso corpo.

“Prede di guerra”, non solo vengono rapite o arruolate con la forza da eserciti regolari e gruppi ribelli, e ridotte a schiave dei combattenti nei paesi in guerra, ma di fronte alla più grande crisi di rifugiati dalla seconda guerra mondiale a oggi, le ragazze, più di tutti, corrono il rischio di essere vittime di stupri e violenze, soprattutto quelle che viaggiano da sole.

Allettate da false promesse, finiscono nel giro della prostituzione, arrivano incinte sulle nostre coste e, prima di approdarvi, sono state spesso coinvolte nella pratica dei matrimoni forzati.

Sfruttamento delle piccole domestiche, matrimoni precoci e bullismo testimoniano una prevalenza del sesso femminile tra le vittime dei reati (anche in Italia). Circa undici milioni (nel mondo) svolgono lavori domestici, sette milioni in situazioni inaccettabili e quasi sei costretti a fare attività pericolose. Talvolta, nelle case in cui lavorano o nelle fabbriche subiscono percosse e abusi dai datori di lavoro.

Per milioni di loro, la violenza è parte della vita quotidiana: a opera dei genitori o dei docenti e dei coetanei nelle scuole. Viene esercitata per ottenere rispetto e disciplina: due bambine su tre (nel mondo) sono vittime, regolarmente, di punizioni corporali. E ogni dieci minuti (nel mondo) una ragazza muore a seguito di una violenza.

In Italia, secondo i dati del ministero della Giustizia, riportati nel dossier “Indifesa 2016”, redatto da Terres des Hommes, ottocentodiciassette minori di sesso maschile sono stati condannati per violenza sessuale ai danni delle loro coetanee, di cui duecentosessantasette sono stati dichiarati responsabili di sfruttamento della pornografia, che ha subito una crescita esponenziale pari a 543 per cento, e prostituzione minorile. Un incremento a tre cifre - più del 148 per cento - anche quello registrato degli atti sessuali con minori di quattordici anni.

Sebbene non manchi “la ricerca di un alibi” alla violenza, fortunatamente fra gli adolescenti, comincia a farsi strada la consapevolezza che la violenza di genere non sia tollerabile, nemmeno all’interno delle mura domestiche. Dentro (e fuori) le quali permane, però, il pregiudizio rispetto alla condizione socioeconomica (di marginalità) dell’abusante, che denota una severa distorsione informativa e della realtà. Una deformazione che interessa anche il rapporto con quella virtuale, a tal punto che il 47,2 per cento delle ragazze dichiara che “quello che accade su internet” non avrebbe un nesso con la vita reale. Ivi comprese, quindi, le conseguenze dei propri comportamenti online, quali la condivisione di foto o video a sfondo sessuale o la circolazione di questi senza il proprio consenso o su cellulari di altri.

Una deformazione che interessa anche il rapporto con quella virtuale, a tal punto che il 47,2 per cento delle ragazze dichiara che “quello che accade su internet” non avrebbe un nesso con la vita reale. Ivi comprese, quindi, le conseguenze dei propri comportamenti online, quali la condivisione di foto o video a sfondo sessuale o la circolazione di questi senza il proprio consenso o su cellulari di altri.

Non sembrerebbe, considerati i recenti fatti di cronaca che testimoniano reazioni estreme. A conferma del fatto che “vedere le proprie immagini a sfondo sessuale” circolare in rete è “grave quanto subire una violenza fisica”. Ed è tutt’altro che virtuale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Se si riuscisse a sostenere la libertà di movimento si potrebbe leggere la migrazione come la richiesta di potersi esprimere nel luogo scelto come meta. E a interpretarla come fattore di sviluppo integrale, di crescita e di tutela dei diritti di tutti (e non a discapito di molti). A interpretarla non come una “fuga”, secondo quanto riportato dal "Rapporto italiani nel mondo 2016", redatto dalla Fondazione Migrantes, quanto, piuttosto, come mezzo per soddisfare ambizioni e nutrire curiosità, i giovani italiani.

Generazione istruita, in possesso di qualificati titoli di studio post-laurea ma penalizzata sul versante delle possibilità lavorative, vive la migrazione come una mobilità in itinere, continuamente modificabile, lungi dall’essere un progetto migratorio determinato aprioristicamente ma affrontata secondo continue e sempre nuove opportunità incontrate. Come un percorso la cui evoluzione dipende dalle possibilità trovate (vita affettiva compresa).

Una chance e non una costrizione, che ne riduce le opzioni di scelta - come accade, invece, per molti coetanei provenienti da altri Paesi stranieri - da esercitare nel pieno diritto della libertà individuale e in risposta a percorsi positivi di crescita personale. La scelta per i giovani italiani non è tanto se partire quanto se restare.

A lasciare il Belpaese sono decisi anche i pensionati per spostarsi, nel 2015, in Svizzera, in Francia, in Spagna, in Australia e in Canada, le cinque mete più gettonate. E coloro che emigrano in età lavorativa offrono al Paese d’approdo, intraprendenza professionale e ingegno architettonico. Prova ne siano gli ospedali italiani in Argentina, nati già dall’ultimo quarto del secolo, e la cattedrale di La Plata, realizzata con la partecipazione dell’architetto Francesco Primaroli, dell’imprenditore Leon Valli e dell’estro di vari artigiani triestini.

E poi ci sono i migranti due volte: dal Bangladesh verso l’Europa, fermandosi per lungo tempo in Italia e da qui verso il Regno Unito, i bengalesi italiani. Nuovo fenomeno migratorio rivolto verso Londra, Birmingham e Manchester. Almeno cinquemila famiglie, circa ventimila persone, in tutta la Gran Bretagna, occupando preferibilmente i grossi sobborghi. Spesso padri di famiglia, spinti da motivazioni economiche e in cerca di garantire una realizzazione sociale per i figli, che trovano impiego nella ristorazione, nei mezzi di trasporto privato, vedi i minicab, e anche nel settore tecnologico. Prescindendo dalle motivazioni che sottendono alla partenza, il migrante italiano è da sempre “portatore sano di italianità” attraverso il gusto, la lingua, il business, la moda, il design, la musica e la letteratura. Che, dopo anni negativi, sta ottenendo un riconoscimento internazionale che tocca l’Asia e il mondo arabo, con la narrativa nella parte da leone, rappresentando un terzo della vendita dei diritti alle case editrici straniere, e la letteratura per l’infanzia.

Prescindendo dalle motivazioni che sottendono alla partenza, il migrante italiano è da sempre “portatore sano di italianità” attraverso il gusto, la lingua, il business, la moda, il design, la musica e la letteratura. Che, dopo anni negativi, sta ottenendo un riconoscimento internazionale che tocca l’Asia e il mondo arabo, con la narrativa nella parte da leone, rappresentando un terzo della vendita dei diritti alle case editrici straniere, e la letteratura per l’infanzia.

Dimenticando le derive nazionalistiche senza tradire la propria identità ma arricchendosi delle opportunità offerte dalle innumerevoli culture che abitano il mondo. Rispettando il diritto di migrare e quello di restare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Intere comunità cacciate dalle proprie case e donne estromesse da qualsiasi processo di sviluppo per soddisfare la domanda di cibo e di biocarburanti o, semplicemente, per mera speculazione. Da investitori senza scrupoli che, in barba alla biodiversità, s’impegnano in una corsa globale all’accaparramento della terra.

Corsa sempre più sfrenata, tanto che, secondo il database Land Matrix, riportato nel dossier “Custodi della terra e difensori del nostro pianeta”, redatto da Oxfam, per oltre il 75 per cento degli oltre mille e cinquecento accordi registrati, si tratta di contratti già in essere. Una cifra tre volte superiore a quella del 2012 e che, alla fine del 2016, conterà più o meno il doppio di quelli finalizzati nel 2013.

Ma di un dialogo con le comunità locali, considerato che il 59 per cento di questi accordi riguarda terre rivendicate dai popoli indigeni e dalle piccole comunità, nemmeno l’ombra. Nonostante un po’ dappertutto nel mondo siano state adottate misure e politiche via via sempre più stringenti sulle acquisizioni di terre, la loro applicazione concreta rimane ancora una delle maggiori sfide degli anni a venire. E la mancanza di un riconoscimento formale per miliardi di ettari di terre indigene e comuni annulla totalmente i diritti dei popoli, unici conoscitori dei segreti della biodiversità, che le abitano.

Così, oltre a essere compromesso irrimediabilmente il pianeta, si assiste alla più grande incursione contro la sopravvivenza e la sicurezza degli abitanti. E, soprattutto, a un attacco alla loro identità. E’ opera di governi, investitori privati e grosse società che stanno spingendo più di due miliardi e mezzo di persone fuori dalle loro terre, perché traggono profitti sia dal settore minerario che dal disboscamento e da quello agroalimentare.

Le modalità riportano ai tempi della colonizzazione, dietro le mentite spoglie dello sviluppo economico. Si valutano le attività tradizionali di quelle popolazioni come arretrate e improduttive, incapaci di competere e, perciò, inesistenti. Un potere impari descritto da semplici (sterili) indicatori di reddito. Che non tengono conto dell’eredità culturale, degli usi e costumi. In Honduras e nello Sri Lanka, per fare posto allo sviluppo delle attività turistiche; in Perù, per la concessione dei territori alle compagnie petrolifere; in India, per l’introduzione di piantagioni di legno teak a scapito della grande varietà di coltivazioni e in Mozambico per gli investimenti delle grandi imprese agroalimentari. Dove, come in tanti altri stati africani, sebbene vengano riconosciuti i diritti alla terra per le comunità locali, l’ottenimento di un certificato ufficiale è lungo e difficile.

In Honduras e nello Sri Lanka, per fare posto allo sviluppo delle attività turistiche; in Perù, per la concessione dei territori alle compagnie petrolifere; in India, per l’introduzione di piantagioni di legno teak a scapito della grande varietà di coltivazioni e in Mozambico per gli investimenti delle grandi imprese agroalimentari. Dove, come in tanti altri stati africani, sebbene vengano riconosciuti i diritti alla terra per le comunità locali, l’ottenimento di un certificato ufficiale è lungo e difficile.

Per il riconoscimento legale delle terre ancestrali, lottano da anni le comunità aborigene dell’Australia, con una storia di discriminazione e dislocazione continua, per difendere i loro luoghi sacri. Custodi insostituibili di diritti e identità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Dalla Grecia verso il Nord Europa, passando per la rotta balcanica. Luogo di confine dove le frontiere sono state sigillate. Muri innalzati in faccia ai profughi che migrano via terra. Terre ostili come la Gran Bretagna che finanzia la costruzione di un muro a Calais o come l’Austria che annuncia la chiusura dei confini oppure come quella del premier sloveno, il quale dichiara che il suo Paese è pronto ad adottare nuove misure di sicurezza.

Tutti con l’obiettivo di “salvaguardare la propria identità nazionale”. Non di meno l’Italia. A Chiasso, le frontiere sono state improvvisamente chiuse: migranti rimandati indietro dalle autorità elvetiche, identificati e rispediti al mittente. Como è diventata un punto di interscambio nel lungo viaggio dei migranti verso il Nord Europa.

Per raggiungere l’ambita mèta, la Germania, provano a nascondersi nei treni, percorrono a piedi il tratto autostradale Como Monte Olimpino - Chiasso e cercano di introdursi in Svizzera, sfruttando i sentieri montani.

Verso l’Austria, raggiungibile, attraverso la Macedonia, la Serbia e la Slovenia, prima della chiusura della rotta balcanica, percorrono la strada statale ma a Tarvisio, dallo scorso giugno, sono state predisposte delle strutture logistiche che dovrebbero servire qualora i profughi, provenienti dal Mediterraneo, dovessero scegliere di intraprendere questa rotta. Un ‘corridoio’ per deviare il traffico. No, nessuna barriera in rete metallica, alla stregua di quella montata, alla fine dell’estate scorsa, a Spielfeld, ma, lungo il confine tra la Carinzia e la Slovenia, si stanno predisponendo alla messa in opera. E qualcosa che le somiglia è stata già piazzata al Brennero.

A Menton - Garavan, prima stazione francese subito dopo il confine italiano, i gendarmi fanno scendere i migranti dai vagoni e li riportano al confine con il Belpaese. A Ventimiglia. Dove la situazione è precipitata in seguito alla decisione della Prefettura di concedere l’accesso al centro di accoglienza, allestito presso la stazione ferroviaria, solo a quanti fossero disposti a richiedere l’asilo politico in Italia. Quindi, nessuno. E tutti si sono accampati lungo il corso del fiume Roja e sotto i cavalcavia della città. Vissuta come una vera emergenza, per l’immigrazione via terra, l’Italia ha messo in campo un piano di trasferimenti dei migranti all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e Caselle di Torino. Obiettivo: spedirli in aereo verso i centri di identificazione del Sud Italia, in Sicilia, Calabria e Puglia, per poter essere, poi, sottoposti alle procedure di espulsione.

Vissuta come una vera emergenza, per l’immigrazione via terra, l’Italia ha messo in campo un piano di trasferimenti dei migranti all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e Caselle di Torino. Obiettivo: spedirli in aereo verso i centri di identificazione del Sud Italia, in Sicilia, Calabria e Puglia, per poter essere, poi, sottoposti alle procedure di espulsione.

Silenziosi, fanno meno clamore dei migranti collegati alle rotte marine, eppure, solo nell’anno passato, sono stati quasi un milione, secondo quanto riporta il dossier Storie di frontiere, prodotto dalla Caritas, quelli che, spostandosi dalla Grecia per arrivare nell’Europa del Nord, hanno attraversato la rotta balcanica. Brutte storie, quelle di frontiera. Limite estremo.