- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le frizioni tra Stati Uniti e Filippine, che animano il rapporto tra i due alleati da un paio di mesi a questa parte, sono esplose lunedì dopo che il neo-presidente dell’arcipelago del sud-est asiatico, Rodrigo Duterte, ha rivolto un “invito” a dir poco esplicito a Obama a non immischiarsi nelle drammatiche vicende interne del suo paese. Il clamoroso scontro sta impensierendo non poco il governo americano ed è il risultato del processo di revisione delle priorità strategiche filippine in corso a Manila dopo la fine della presidenza del fedelissimo di Washington, Benigno Aquino.

In una conferenza stampa alla vigilia della partenza per il vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) in Laos, a Duterte è stato chiesto come avrebbe risposto a Obama se il presidente americano, nel corso di un vertice bilaterale che avrebbe dovuto tenersi il giorno successivo, avesse sollevato la questione degli assassini extra-giudiziari di presunti criminali nelle Filippine. A partire dall’insediamento di Duterte a inizio luglio, più di 2 mila persone sono state uccise sommariamente dalla polizia o da sicari nel quadro di una sorta di crociata anti-crimine promossa dallo stesso neo-presidente.

Il governo USA aveva lasciato intendere che Obama avrebbe appunto chiesto spiegazioni sulla strage in atto al presidente filippino durante l’incontro previsto in Laos. Duterte ha risposto alla domanda del giornalista, spiegando di non essere un “burattino degli Stati Uniti”, ma il “presidente di un paese sovrano”, dando sostanzialmente a Obama del “figlio di p…”.

Duterte ha chiesto anche le scuse del presidente USA per i 600 mila filippini caduti nella guerra filippino-americana all’inizio del secolo scorso, mentre ha collegato i problemi sociali e di criminalità del suo paese proprio all’eredità del periodo coloniale statunitense.

Che la campagna di assassini sommari che stanno conducendo le forze di sicurezza nelle Filippine con la benedizione del presidente Duterte sia profondamente anti-democratica e di stampo fascista è fuori discussione. Tuttavia, i crimini che ha commesso in poco più di due mesi la nuova amministrazione filippina sono ben poca cosa rispetto a quelli che hanno visto protagonisti gli Stati Uniti nella sola era di Obama.

Soprattutto, gli scrupoli di quest’ultimo, che hanno convinto la delegazione americana in Asia a cancellare l’incontro con Duterte, non hanno niente a che vedere con i diritti umani e democratici della popolazione filippina. Piuttosto, le critiche sia pure misurate rivolte a Duterte sono legate alla crescente impazienza nei confronti del presidente di un paese alleato che continua a esitare nell’allinearsi agli interessi strategici degli Stati Uniti.

Nelle intenzioni americane, Duterte avrebbe dovuto utilizzare tempestivamente la recente sentenza sfavorevole alla Cina, emessa dal Tribunale Arbitrale Permanente de L’Aja sulle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, per aumentare le pressioni su Pechino. Al contrario, il presidente filippino ha finora tenuto una condotta prudente su questo fronte, cercando anzi di attenuare le tensioni e di promuovere le relazioni commerciali con il vicino cinese.

Questo atteggiamento ha indubbiamente irritato l’amministrazione Obama, la quale, seguendo un copione ben collaudato, ha iniziato a esprimere preoccupazione per la situazione dei diritti umani nelle Filippine, nonostante all’inizio del mandato di Duterte avesse espresso pieno appoggio alla lotta al crimine e al narco-traffico lanciata dal nuovo governo. Agli insulti di Duterte, il presidente americano ha comunque reagito in maniera contenuta, almeno a livello pubblico. Obama si è limitato a definire “pittoresco” il collega filippino, per poi precisare che il suo staff è stato incaricato di valutare i modi e i tempi per una “conversazione costruttiva” con Duterte. Infine, Obama non ha mancato di mandare un avvertimento all’alleato, ricordando che la questione delle procedure democratiche, relativamente all’operato della polizia filippina, “sarà sollevata” in un eventuale faccia a faccia nel prossimo futuro.

Agli insulti di Duterte, il presidente americano ha comunque reagito in maniera contenuta, almeno a livello pubblico. Obama si è limitato a definire “pittoresco” il collega filippino, per poi precisare che il suo staff è stato incaricato di valutare i modi e i tempi per una “conversazione costruttiva” con Duterte. Infine, Obama non ha mancato di mandare un avvertimento all’alleato, ricordando che la questione delle procedure democratiche, relativamente all’operato della polizia filippina, “sarà sollevata” in un eventuale faccia a faccia nel prossimo futuro.

L’apparente pacatezza della risposta dell’inquilino della Casa Bianca non dipende solo dalla consapevolezza che il suo ultimo mandato sta per scadere e che anche la partnership con le Filippine dovrà essere gestita dal suo successore. Soprattutto, l’amministrazione Obama sembra ritenere che ci sia ancora spazio per imbarcare Rodrigo Duterte nel progetto strategico americano in Asia orientale, diretto al contenimento della Cina con pressioni diplomatiche e militari.

Duterte, da parte sua, ha infatti operato una parziale marcia indietro martedì, quando si è scusato con Obama per le parole pronunciate il giorno prima. Duterte ha poi assicurato di non avere alcuna intenzione di volersi confrontare con “il più potente presidente del pianeta”.

In generale, i messaggi provenienti da Manila in questi mesi sono stati spesso ambigui. Alle prese di posizione pubbliche di Duterte contro gli Stati Uniti e alle iniziative per favorire la distensione dei rapporti con la Cina, il governo filippino ha alternato dichiarazioni ostili nei confronti di Pechino.

In questo gioco delle parti, è stato in particolare il ministro degli Esteri, Perfecto Yasay, a prendere frequentemente le parti degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, ad esempio, il capo della diplomazia filippina aveva convocato l’ambasciatore cinese a Manila per chiedere spiegazioni sulla presenza di un’imbarcazione della guardia costiera di Pechino nelle acque contese dell’atollo di Scarborough, nel Mar Cinese Meridionale.

Duterte, da parte sua, ha espresso il proprio appoggio al discusso trattato, firmato dalla precedente amministrazione Aquino, che consente alle forze armate USA di tornare a occupare alcune basi militari in territorio filippino.

Gli Stati Uniti temono in ogni caso che anche le Filippine possano sfuggire al controllo americano sotto la spinta di interessi economici che pendono decisamente in favore della Cina. Pechino ha d’altra parte già offerto ingenti progetti di investimento al paese-arcipelago, evidentemente legati all’ammorbidimento delle posizioni di Manila sulla contese territoriali alimentate invece da Washington.

Già i prossimi mesi chiariranno forse le intenzioni del nuovo governo filippino, con il presidente Duterte che, dopo avere nominato uno dei suoi predecessori, Fidel Ramos, a inviato speciale per i negoziati con Pechino, si recherà in visita ufficiale in Cina prima della fine dell’anno. Se l’impegno americano in Asia orientale in funzione anti-cinese appare massimo, i risultati incassati in questi ultimi anni non sembrano delineare un’espansione significativa dell’influenza degli Stati Uniti. Anzi, numerose circostanze indicano un inesorabile indebolimento della posizione di Washington e il venir meno della capacità americana di indirizzare gli eventi secondo i propri interessi.

Se l’impegno americano in Asia orientale in funzione anti-cinese appare massimo, i risultati incassati in questi ultimi anni non sembrano delineare un’espansione significativa dell’influenza degli Stati Uniti. Anzi, numerose circostanze indicano un inesorabile indebolimento della posizione di Washington e il venir meno della capacità americana di indirizzare gli eventi secondo i propri interessi.

Significativo in questo senso è ad esempio il tentativo, frustrato da anni, di inserire in un comunicato ufficiale dell’ASEAN una qualche dichiarazione che punti il dito contro la Cina nelle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale. La stessa ratifica dell’impopolare trattato di libero scambio TPP (Partnership Trans Pacifica) tra una dozzina di paesi asiatici e del continente americano continua inoltre a essere bloccata dal Congresso USA.

L’eventuale naufragio di un trattato che è costato enormi sforzi diplomatici e parecchio capitale politico a molti governi, a cominciare da quello dell’alleato giapponese, rischia di dare un colpo letale alla residua credibilità degli Stati Uniti in Asia.

Il fallimento del TPP aprirebbe ulteriormente la strada alle iniziative di integrazione continentale promosse dalla Cina e già in grado di riscuotere un vasto successo, lasciando gli Stati Uniti a contare ancor più sulla dimensione militare per mantenere in vita quel che resta del miraggio di un mondo unipolare sotto il controllo di Washington.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’incapacità di tradurre in azioni concrete i propositi dichiarati dai più importanti capi di stato e di governo, per risolvere i problemi economici e non solo che affiggono il pianeta, sembra avere segnato anche il summit del gruppo dei G-20, conclusosi nella giornata di lunedì a Hangzhou, in Cina. A prevalere sono state ancora una volta rivalità che appaiono sempre più accentuate dal persistere un po’ ovunque di livelli di crescita economica modesti, se non del tutto inesistenti.

Degli inviti fatti dal presidente cinese, Xi Jinping, nel suo discorso di apertura del summit a focalizzare l’attenzione sulla “crescita” e a respingere le tentazioni protezionistiche è rimasto ben poco al termine dei lavori. Uno dei temi più caldi dell’incontro è stato l’eccesso di capacità dell’industria dell’acciaio cinese, la quale sta letteralmente inondando il mercato mondiale e provocando la chiusura di molti impianti in Occidente.

Della questione ne hanno parlato Xi e il presidente americano Obama in un faccia a faccia a margine del vertice. La posizione più dura nei confronti di Pechino l’ha assunta però l’Unione Europea, con il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, che ha sollecitato il governo cinese a intervenire e ad accettare un meccanismo condiviso che consenta un monitoraggio internazionale sulle proprie acciaierie.

Stati Uniti, UE e Giappone avevano addirittura proposto che quest’ultimo compito fosse assegnato all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), cioè un organo di cui la Cina non fa nemmeno parte. L’ovvia opposizione di Pechino ha portato allo stralcio della proposta, anche se un riferimento più attenuato al problema della sovracapacità dell’industria dell’acciaio della seconda economia del pianeta è comunque finito nel comunicato finale dei G-20.

La disputa si è incrociata con la decisione che l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) dovrà prendere a breve per assegnare o meno a quella cinese lo status di “economia di mercato”, cosa che, tra l’altro, renderebbe più difficile agli altri paesi adottare ritorsioni contro le politiche commerciali di Pechino. La questione, in maniera più o meno esplicita, è stata indubbiamente al centro delle discussioni dei giorni scorsi, collegandosi agli inviti rivolti ai leader cinesi ad accelerare sulle “riforme” di liberalizzazione dell’economia.

Più in generale, l’inconsistenza dei propositi dei governi presenti a Hangzhou è facilmente riscontrabile se si pensa a quanto accaduto dopo l’esplosione della crisi nel 2008. In seguito al tracollo finanziario di quell’anno, i summit dei G-20 che seguirono furono dominati dalle promesse di intraprendere azioni coordinate per far ripartire l’economia globale, evitando nel contempo le politiche protezionistiche che, dopo la Grande Depressione degli anni Trenta del secolo scorso, avevano inasprito le rivalità globali fino a contribuire allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Gli scenari osservabili a otto anni di distanza indicano invece un’evoluzione diametralmente opposta. Un recente rapporto dell’OMC ha infatti evidenziato come nel mese di giugno le “restrizioni” al libero commercio nei paesi membri abbiano fatto segnare il livello più elevato dall’inizio della crisi.

L’inadeguatezza del G-20 a far fronte ai problemi del pianeta è risultata chiara dalla stessa quantità di questioni citate nel comunicato finale emesso al termine del vertice cinese. Il documento finale è stato ironicamente definito una sorta di “albero di Natale” da un diplomatico europeo citato dal Wall Street Journal, nel quale il moltiplicarsi dei piani di intervento globale - dall’emigrazione al terrorismo, dall’energia alla diffusione del virus Zika - lascia l’impressione di un organismo sopraffatto dagli eventi e fiaccato dalle spinte nazionalistiche che dominano la maggior parte dei paesi che lo compongono. A ben vedere, nella metropoli cinese che ha ospitato il G-20 si è avuta anche la conferma del formarsi di un blocco economico e, in misura decisamente minore, strategico che gravita attorno a Cina e Russia o, per meglio dire, ai cosiddetti BRICS, e che si propone come alternativa all’unilateralismo statunitense. Il dato più significativo su questo fronte, ed emerso in parte anche a Hangzhou, sembra essere la possibile attrazione in questa orbita anche della Turchia, ovvero uno dei membri cruciali della NATO.

A ben vedere, nella metropoli cinese che ha ospitato il G-20 si è avuta anche la conferma del formarsi di un blocco economico e, in misura decisamente minore, strategico che gravita attorno a Cina e Russia o, per meglio dire, ai cosiddetti BRICS, e che si propone come alternativa all’unilateralismo statunitense. Il dato più significativo su questo fronte, ed emerso in parte anche a Hangzhou, sembra essere la possibile attrazione in questa orbita anche della Turchia, ovvero uno dei membri cruciali della NATO.

Questa evoluzione determina però essa stessa la destabilizzazione delle relazioni internazionali consolidate, già di per sé complicate dagli eventi di questi anni. Obama, nel suo incontro con il presidente cinese, ha ad esempio criticato la condotta di Pechino nelle dispute marittime e territoriali del Mar Cinese Meridionale. Washington ha ribadito la propria intenzione di contrastare la Cina su questo fronte e, indirettamente, di continuare ad alimentare gli scontri tra Pechino e gli altri paesi della regione.

Le tensioni generate dal riorientamento strategico americano in Asia orientale sono alla base anche delle frizioni tra Cina e Australia, ugualmente emerse al G-20. Pechino ha in particolare criticato il governo di Canberra, virtualmente allineato agli interessi strategici dell’alleato americano, per le iniziative che hanno fatto naufragare alcune acquisizioni di grandi compagnie australiane da parte del capitale cinese.

Le divisioni e i conflitti sono tuttavia sempre più trasversali e riguardano anche paesi alleati. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (“Brexit”) è stato un tema tra i più discussi al G-20 e i tentativi del neo-premier Conservatore, Theresa May, di minimizzare gli effetti negativi del referendum di giugno sono stati almeno in parte frustrati proprio da Obama, il quale ha confermato che le priorità di Washington dopo la Brexit non coincidono con quelle di Londra.

Già alla vigilia del G-20, peraltro, si aveva avuto un assaggio delle forze centrifughe in atto su scala globale e che gli USA faticano a tenere sotto controllo. A Vladivostok, il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, aveva incontrato Putin nel corso di un forum sull’economia, manifestando al presidente russo la propria disponibilità a siglare un trattato di pace per mettere fine al gelo che prevale tra i due paesi fin dalla fine del secondo conflitto mondiale per via di una disputa territoriale. L’iniziativa del premier nipponico ha di fatto spaccato il fronte anti-russo che caratterizza il G-7 fin dall’esplosione della crisi in Ucraina.

Il suggello sull’ennesimo G-20 evanescente è arrivato anche dal mancato accordo su una possibile tregua in Siria, nonostante l’atteso faccia a faccia tra Obama e Putin in Cina. Al di là delle dichiarazioni pubbliche, l’impossibilità a raggiungere un’intesa tra le due potenze con i maggiori interessi nel paese mediorientale in guerra è dovuto in sostanza al rifiuto da parte americana di rinunciare in maniera inequivocabile a sostenere o, quanto meno, a difendere gruppi “ribelli” legati ad al-Qaeda che si battono contro il regime di Assad.

Le differenze tra Mosca e Washington sulla Siria sono ad ogni modo sostanziali, mentre l’amministrazione Obama ha visto fallire completamente la propria strategia in questo conflitto, tanto che la maggior parte degli osservatori sembra condividere l’opinione che il presidente intenda soltanto prendere tempo e passare la questione al suo successore di qui a pochi mesi.

Come se non fossero stati sufficienti i motivi di scontro descritti, sul G-20 di Hangzhou sono piombati lunedì infine tre missili balistici, lanciati dal regime stalinista nordcoreano di Kim Jong-un. Gli ordigni sono precipitati in mare al largo della Corea del Nord e hanno rappresentato l’ennesimo messaggio di Pyongyang alle potenze regionali e agli Stati Uniti. Poche ore prima del lancio, i presidenti di Cina e Corea del Sud, rispettivamente Xi Jinping e Park Geun-hye, avevano discusso della crisi perenne nella penisola di Corea. Pechino, soprattutto, aveva ricordato al governo di Seoul la propria opposizione alla decisione di ospitare il sistema americano di difesa missilistico THAAD (“Difesa d’area terminale ad alta quota”), ritenuto correttamente una minaccia alla sicurezza cinese, malgrado le rassicurazioni che esso sia rivolto esclusivamente alla Corea del Nord.

Poche ore prima del lancio, i presidenti di Cina e Corea del Sud, rispettivamente Xi Jinping e Park Geun-hye, avevano discusso della crisi perenne nella penisola di Corea. Pechino, soprattutto, aveva ricordato al governo di Seoul la propria opposizione alla decisione di ospitare il sistema americano di difesa missilistico THAAD (“Difesa d’area terminale ad alta quota”), ritenuto correttamente una minaccia alla sicurezza cinese, malgrado le rassicurazioni che esso sia rivolto esclusivamente alla Corea del Nord.

L’installazione del THAAD è una priorità del governo USA nell’ambito della propria strategia anti-cinese e, come si è visto nei giorni scorsi, ha aggiunto un nuovo motivo di scontro in Asia orientale, complicando ulteriormente gli sforzi di pace che coinvolgono la Nordcorea e avvelenando i rapporti diplomatici tra due paesi, come Cina e Corea del Sud, che hanno ormai costruito solidissimi legami sul fronte economico e commerciale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’invasione della Siria, iniziata ormai più di una settimana fa, da parte dell’esercito turco ha ulteriormente complicato una situazione già abbastanza complessa nel paese mediorientale in guerra dal 2011. L’azione militare decisa dal presidente Erdogan era programmata da tempo, ma la sua attuazione è alla fine avvenuta forse nel momento più delicato attraversato da entrambi i paesi in questi ultimi anni.

Nel cercare di interpretare il primo deliberato ingresso di truppe regolari straniere in territorio siriano dall’inizio del conflitto senza il consenso del governo di Damasco, è necessario separare gli obiettivi di Ankara dalle aspettative delle altre forze coinvolte nel teatro di guerra.

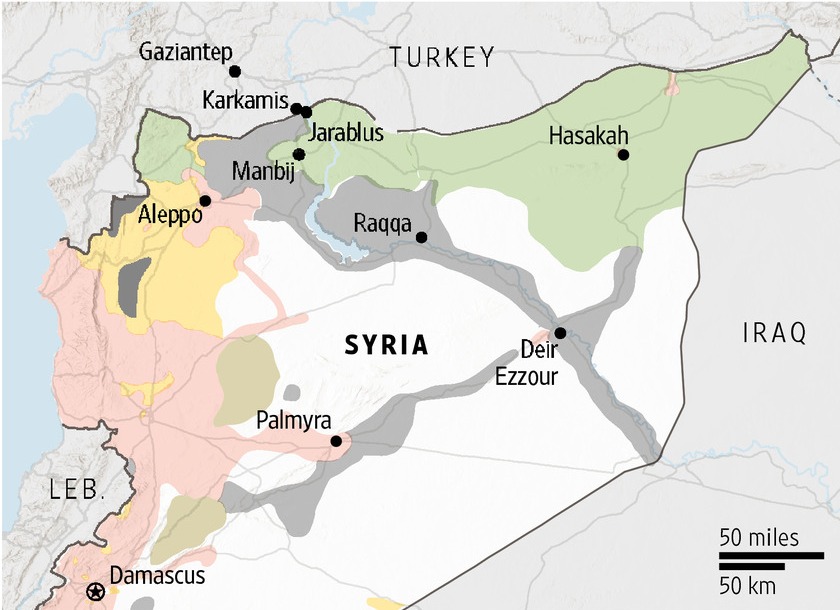

Come hanno spiegato i media di tutto il mondo, il governo di Erdogan è passato all’azione dopo che le forze curde siriane avevano strappato al controllo dello Stato Islamico (ISIS/Daesh) alcune città a ovest dell’Eufrate, come Jarablus e Manbij. L’avanzata delle Unità di Protezione Popolare curde (YPG) è percepita come una grave minaccia dal governo turco, il quale intende a tutti i costi impedire la formazione di un’entità curda di fatto autonoma nel nord della Siria per evitare spinte indipendentiste promosse dal Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) entro i propri confini.

L’obiettivo primario della Turchia in Siria è dunque quello di annullare parte delle conquiste curde, mentre la guerra all’ISIS/Daesh, le cui operazioni Ankara ha a lungo favorito, appare più che altro come una copertura per incassare il consenso all’invasione da parte americana. Gli uomini dello pseudo-califfato non hanno d’altra parte opposto praticamente resistenza all’avanzata turca nei giorni scorsi, mentre intensi sono stati gli scontri con le forze curde, prima del ritiro di queste ultime anche dietro indicazione degli Stati Uniti.

L’invasione turca della Siria, a tutti gli effetti in violazione del diritto internazionale, ha messo a nudo le contraddizioni di una condotta americana ormai quasi allo sbando. L’amministrazione Obama ha subito dato il proprio sostegno all’iniziativa militare di Erdogan, con ogni probabilità intravedendo in essa un modo per accelerare il rovesciamento del regime di Assad, tuttora il proprio principale obiettivo nella guerra siriana.

Allo stesso tempo, l’alleato turco si è scontrato con le milizie curde che, nell’ambito delle cosiddette Forze Democratiche della Siria (SDF), sono sostenute dal Pentagono e hanno rappresentato finora la forza più efficace nella lotta all’ISIS/Daesh promossa da Washington. Gli scenari appaiono però ancora più complicati, visto che gli uomini di Ankara stanno avanzando oltreconfine assieme a gruppi armati sunniti che fanno parte del redivivo Libero Esercito della Siria (FSA), a sua volta appoggiato dalla CIA. Il pericolo del protrarsi di uno scontro fratricida su più livelli ha spinto perciò Washington a invitare la Turchia a cessare gli attacchi contro i curdi. Martedì, gli Stati Uniti avevano annunciato il raggiungimento di un cessate il fuoco nel nord della Siria, ma il governo di Ankara il giorno dopo ha smentito qualsiasi accordo con i curdi, ribadendo anzi la volontà di continuare a combattere fino a quando questi ultimi “non rappresenteranno più una minaccia per la popolazione turca” o, quanto meno, fino a che non si saranno ritirati a est dell’Eufrate.

Il pericolo del protrarsi di uno scontro fratricida su più livelli ha spinto perciò Washington a invitare la Turchia a cessare gli attacchi contro i curdi. Martedì, gli Stati Uniti avevano annunciato il raggiungimento di un cessate il fuoco nel nord della Siria, ma il governo di Ankara il giorno dopo ha smentito qualsiasi accordo con i curdi, ribadendo anzi la volontà di continuare a combattere fino a quando questi ultimi “non rappresenteranno più una minaccia per la popolazione turca” o, quanto meno, fino a che non si saranno ritirati a est dell’Eufrate.

Le scintille tra USA e Turchia sembrano dunque smentire la tesi di quanti ritengono che l’invasione in atto della Siria sia una manovra contro la Russia concordata in pieno dai due alleati NATO, i cui rapporti rimarrebbero perciò ottimi nonostante lo scontro seguito al fallito colpo di stato contro Erdogan del luglio scorso.

Ciò sarebbe teoricamente possibile, anche perché la Turchia continua a ritenere che Assad non possa far parte del futuro della Siria, nonostante un qualche attenuamento dei toni nei confronti del regime di Damasco negli ultimi mesi. Tuttavia, lo scontro tra Ankara e Washington sembra essere reale e i passi fatti da Erdogan per ristabilire relazioni cordiali con la Russia difficilmente possono essere considerati una semplice cortina di fumo.

Gli Stati Uniti hanno inoltre visto complicarsi i loro progetti di guerra all’ISIS/Daesh dopo un’iniziativa turca che ha costretto il Pentagono di fatto a scaricare le milizie curde. Come hanno fatto notare molti commentatori, le forze dell’YPG avrebbero dovuto guidare l’assalto alla capitale dello pseudo-califfato in Siria - Raqqa - ma il trattamento avuto dagli USA rende improbabile un loro nuovo sacrificio nel prossimo futuro.

L’impressione che si ricava dalle vicende di queste settimane è piuttosto che l’amministrazione Obama, rimasta relativamente spiazzata dalla mossa di Erdogan, non abbia avuto altra scelta che assecondarla, anche per impedire un ulteriore spostamento della Turchia verso l’orbita russa.

Mosca e Damasco, da parte loro, malgrado l’inevitabile condanna a livello ufficiale, hanno accettato, probabilmente a denti stretti, l’invasione turca come una sorta di ricompensa per l’inversione di rotta strategica di Erdogan, in modo anche da consentire a quest’ultimo di non ritrovarsi a mani vuote in un eventuale processo di pace, a cui invece avrebbero potuto prendere parte i curdi forti dei recenti successi militari.

Un’analisi pubblicata nei giorni scorsi dalla testata kuwaitiana AlRai ha inoltre ipotizzato che “la Russia ha accettato l’incursione turca in territorio siriano a causa della dichiarata ostilità dei curdi nei confronti del governo di Damasco”. L’YPG aveva infatti attaccato l’esercito di Assad nella città di al-Hasakah, espellendolo dai suoi sobborghi con l’appoggio americano.

Per l’autore del pezzo, questi scontri tra i curdi e l’esercito regolare, dopo un lungo periodo di tacita collaborazione, sarebbero il segnale delle intenzioni striscianti di giungere a una suddivisione della Siria su base settaria. Un obiettivo, quest’ultimo, che incontra i favori, oltre che della minoranza curda, degli Stati Uniti, ma non della Russia né, ovviamente, del regime di Assad.

Un altro giornale mediorientale - il libanese As Safir - ha addirittura azzardato l’esistenza di un accordo militare tra Ankara e Damasco che potrebbe anticiparne un altro ancora più clamoroso di natura politica. In sostanza, secondo questa tesi, i turchi dovrebbero allentare la pressione su Aleppo, chiudendo le vie di rifornimento ad alcuni gruppi armati “ribelli” che si battono contro il regime, in cambio del via libera nel nord della Siria per “distruggere il progetto [indipendentista] curdo”. Uno scenario simile comporta la fissazione di limiti ben precisi all’azione turca, secondo alcuni dettati a Erdogan da Putin. La natura imprevedibile e impulsiva del presidente turco, a differenza di quello russo, comporta però un margine più o meno ampio di dubbio sull’evoluzione delle vicende siriane. Anche perché la Russia, così come l’Iran, pur avendo a disposizione varie opzioni per colpire una Turchia che dovesse trasgredire alla presunta intesa raggiunta sulla Siria, non appare pronta a mobilitarsi a tal punto da aprire un fronte di guerra contro un paese NATO per salvare l’alleato Assad.

Uno scenario simile comporta la fissazione di limiti ben precisi all’azione turca, secondo alcuni dettati a Erdogan da Putin. La natura imprevedibile e impulsiva del presidente turco, a differenza di quello russo, comporta però un margine più o meno ampio di dubbio sull’evoluzione delle vicende siriane. Anche perché la Russia, così come l’Iran, pur avendo a disposizione varie opzioni per colpire una Turchia che dovesse trasgredire alla presunta intesa raggiunta sulla Siria, non appare pronta a mobilitarsi a tal punto da aprire un fronte di guerra contro un paese NATO per salvare l’alleato Assad.

Per sciogliere i nodi del quadro siriano dopo i fatti più recenti, così come per comprendere in pieno le intenzioni di Erdogan, sarà dunque necessario attendere ancora. Finché gli equilibri sul campo non si saranno assestati è improbabile attendersi progressi nei colloqui di pace o iniziative di ampio respiro, in particolare da parte del paese teoricamente con la maggiore influenza sulle vicende del conflitto, cioè gli Stati Uniti.

La strategia siriana dell’amministrazione Obama appare d’altronde nel caos più completo e le decisioni su un conflitto che ha letteralmente devastato uno dei paesi più avanzati del Medio Oriente potrebbero essere ormai lasciate al prossimo presidente che di qui a pochi mesi si installerà alla Casa Bianca.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Con una votazione pilotata, che non lasciava margini a nessuna sorpresa, la legittima Presidente del Brasile, Dilma Roussef, è stata deposta dalle sue funzioni presidenziali. Il suo vice, Temer, tra i personaggi più corrotti della politica brasiliana e autore della manovra golpista, s’insedierà ora alla presidenza pur senza essere mai stato eletto. Degli 81 senatori che hanno votato, 40 di essi sono sotto processo o sotto inchiesta per corruzione. In Parlamento la percentuale di parlamentari sotto accusa è del 60% del totale.

Il paradosso di vedere un corrotto che accusa di corruzione ad una innocente fa parte di quel samba dell’iperbole che vive perennemente nella politica brasiliana. Le accuse rivolte a Dilma, eletta da 54 milioni di brasiliani, sono ridicole e riguardano la firma di tre decreti che, a detta degli accusatori, sono serviti ad ottenere prestiti esteri non concordati con il Parlamento.

Dilma ha smentito categoricamente le accuse e va detto che, comunque, gli eventuali errori amministrativi o di procedura commessi non possono in nessun caso comportare l’inibizione e la destituzione del Presidente, riservata a reati di natura e volume decisamente più gravi. Cos'è successo allora? Semplicemente, la compravendita di deputati e senatori (tra i quali 5 ex ministri) ha costruito una maggioranza parlamentare per ribaltare il voto delle urne.

Quello che è andato in onda a Brasilia è quindi un vero e proprio colpo di Stato condotto in spregio alla Costituzione e con l’abuso delle prerogative parlamentari nei confronti della Presidente. Ed è stato possibile proprio grazie alla compravendita di parlamentari da parte dei poteri forti brasiliani che, sotto pressante richiesta di Washington, hanno deciso di rimuovere la presidente legittimamente eletta.

I cambi di casacca e i tradimenti sono pane quotidiano per i politici brasiliani, essendo il trasformismo politico una delle caratteristiche di un sistema che, fino all’avvento di Lula, risultava il più nitido ed efficace esempio della polarizzazione sociale. Quello che si annuncia, anzi che è già in marcia, è un ritorno a politiche neoliberiste che riporteranno nella miseria quei 40 milioni di brasiliani che nei 13 anni di governo Lula e Dilma avevano conosciuto diritti e cibo come mai nella storia del gigante economico carioca.

Le diseguaglianze croniche, l’assenza di politiche sociali e la repressione erano state infatti la cifra della politica brasiliana. Ma la vittoria del PT e gli anni di governo di Lula prima e di Dilma poi avevano visto inorridire i poteri forti di fronte a governi che, per la prima volta, decidevano di indirizzare una quota importante della ricchezza nazionale verso le politiche di perequazione sociale. Lo stesso protagonismo internazionale del Planalto e gli accordi commerciali con Russia, Iran ed Unione Europea, avevano ridotto molto i margini di controllo degli Usa sul Brasile, gigante economico e riferimento politico-diplomatico per i governi progressisti dell'America Latina. C’è Washington dietro il colpo si Stato. E sono proprio i suoi interessi, minacciati dall’indipendenza e dall’integrazione economica e politica latinoamericana, ad essere tornati in campo con forza. Ciò anche a seguito del progressivo allontanarsi dal Golfo Persico di una parte importante degli interessi strategici degli Stati Uniti e dalla sempre maggiore attenzione all’area del Pacifico, base fondamentale del confronto strategico con la Cina. In questo nuovo contesto le strategie dell’impero riportano per converso l’attenzione sull’America Latina.

C’è Washington dietro il colpo si Stato. E sono proprio i suoi interessi, minacciati dall’indipendenza e dall’integrazione economica e politica latinoamericana, ad essere tornati in campo con forza. Ciò anche a seguito del progressivo allontanarsi dal Golfo Persico di una parte importante degli interessi strategici degli Stati Uniti e dalla sempre maggiore attenzione all’area del Pacifico, base fondamentale del confronto strategico con la Cina. In questo nuovo contesto le strategie dell’impero riportano per converso l’attenzione sull’America Latina.

La presidenza Obama si è infatti caratterizzata per un nuovo attivismo golpista nel continente. L’intento della sua Amministrazione è quello di piegare con la forza i paesi che hanno dato vita negli ultimi anni alla rinascita democratica dell’America Latina, diventata una spina nel fianco delle multinazionali statunitensi e della stessa Casa Bianca che da queste dipende.

La rinnovata ostilità della Casa Bianca nei confronti del subcontinente si era già delineata con la riattivazione della IV Flotta nel Mar dei Caraibi pochi mesi dopo il primo insediamento di Obama ed è proseguito senza sosta in quello che potrebbe essere definito il processo di ri-colonizzazione. L’azione golpista si è svolta con modalità diverse rispetto al passato: sia perché in presenza di un sostegno popolare alto nei rispettivi paesi, sia perché in assenza di uno scontro bipolare dichiarato tra due sistemi alternativi tra loro, non è stato possibile ricorrere a putch militari (ad eccezione dell’Honduras).

La strategia è stata quella d’individuare, paese per paese, i punti di criticità per procedere progressivamente al ribaltamento del quadro generale. Si è quindi scelta una strada con due possibili sensi di marcia: quelle dei colpi di stato militari (riuscito in Honduras ma falliti in Bolivia ed Ecuador) e nella loro variante parlamentare - riusciti prima in Paraguay e ora in Brasile - e quello dell’ingerenza finanziaria nelle campagne elettorali, che ha funzionato in Argentina ed è ancora in corso in Venezuela.

La coda del mandato di Obama non prevede soluzioni di continuità, anzi sembra voler accelerare i processi di restaurazione golpista. Rappresentano, questi, il cuore della strategia di Washington e della destra latinoamericana che, indifferente alla storia, riproduce integralmente l’insieme del suo sistema valoriale fatto di affari e repressione.

E’ di questi giorni il tentativo in corso contro il Governo di Evo Morales in Bolivia, dove l’uccisione del Viceministro Rodolfo Illanes ha rappresentato la prova generale per un nuovo colpo di Stato; a questo si aggiunge l’annunciata ondata di disordini da parte della destra fascista in Venezuela destinata a costruire un clima di guerra civile, utile alla richiesta di un intervento esterno. In questo senso per gli USA risulta particolarmente conveniente la fine dei governi progressisti in Brasile ed Argentina, che rappresentavano un sostegno forte al Venezuela chavista ed un muro in difesa della democrazia nel Cono Sud. Il prossimo obiettivo sarà quello di spodestare i governi progressisti in Bolivia, Ecuador e Nicaragua. Ma, soprattutto nel paese di Sandino, dove il prossimo 6 Novembre si vota per le presidenziali e legislative, l’obbiettivo appare quanto mai difficile da raggiungere.

Il prossimo obiettivo sarà quello di spodestare i governi progressisti in Bolivia, Ecuador e Nicaragua. Ma, soprattutto nel paese di Sandino, dove il prossimo 6 Novembre si vota per le presidenziali e legislative, l’obbiettivo appare quanto mai difficile da raggiungere.

I sandinisti prendono molto sul serio la loro sovranità e il Presidente Daniel Ortega ha già chiarito che non verrà permessa alcuna ingerenza nella campagna elettorale, sia che essa si dia attraverso l'attività di Ong e organizzazioni di ogni tipo che operano per destabilizzare i paesi ostili alla Casa Bianca (e che sono tutte riconducibili all'impero e ai suoi organismi d’intelligence), sia attraverso provocazioni di tipo politico-elettorali dell’opposizione interna manovrata dagli Stati Uniti.

Ma la restaurazione del neoliberismo in America latina ieri ha segnato un punto. Con l’uscita di Dilma il Brasile conosce una delle pagine più vergognose della sua storia e ripropone, a distanza di quasi venti anni, il ritorno alla politica del dominio statunitense sull’intero continente. Non c’è bisogno di Trump per ricordare all’America Latina quanto sia effimero il valore della democrazia per chi pensa d’imporre la sua al resto del mondo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il governo degli Stati Uniti e quello indiano hanno siglato questa settimana uno storico accordo logistico-militare che prospetta una svolta epocale degli orientamenti strategici di Nuova Delhi. A dare l’annuncio della sottoscrizione del “Logistics Exchange Memorandum of Agreement” (LEMOA) sono stati lunedì a Washington i ministri della Difesa dei due paesi, Ashton Carter e Manohar Parrikar. L’intesa, in fase di negoziazione da anni e portata a termine dal governo del premier Narendra Modi, segna un decisivo passo avanti verso l’integrazione dell’India nei piani strategici tutt’altro che pacifici di Washington nel continente asiatico.

I termini dell’accordo bilaterale prevedono per le forze armate di ognuno dei due paesi la possibilità di accedere alle basi militari dell’altro per una serie di attività, legate principalmente a esercitazioni, addestramento, assistenza umanitaria e in caso di disastri naturali. Altri eventuali usi delle rispettive strutture militari potranno essere autorizzati solo in seguito a discussioni preventive tra i vertici militari americani e indiani.

Entrambe le parti, ma soprattutto il governo di Delhi, hanno tenuto a sottolineare che il “memorandum d’intesa” non significa che gli Stati Uniti stazioneranno in maniera più o meno permanente nelle basi militari indiane. Queste rassicurazioni, espresse con insistenza anche dalla stampa indiana, rivelano le forti perplessità di molti nella classe dirigente del colosso asiatico sulla nuova impronta diplomatico-strategica impressa dal governo guidato dal partito nazionalista indù BJP.

La firma del LEMOA è infatti il suggello iniziale di un processo di riassetto strategico da parte di un paese che ha tradizionalmente perseguito una politica estera caratterizzata dal “non allineamento”, tradottosi in realtà in un rapporto piuttosto stretto con l’Unione Sovietica e, successivamente, con la Russia. L’India, inoltre, pur nel complicato rapporto che la lega alla Cina, ha finora evitato iniziative diplomatiche o strategiche clamorose per non irritare Pechino.

A partire dalla fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno corteggiato l’India per convincere i governi di Delhi a liquidare le consuete politiche neutrali e allineare il paese agli interessi globali americani. Se la cooperazione militare e strategica tra USA e India ha fatto progressi notevoli nell’ultimo decennio, il precedente governo del Partito del Congresso non si era sentito di sottoscrivere un accordo come il LEMOA, nel timore di mettere a repentaglio la tradizionale autonomia della politica estera del paese e l’equilibrio dei rapporti con tutte le principali potenze del pianeta.

Il cambio di rotta strategico, sia pure con più di un’esitazione, è arrivato alla fine sotto un governo ultra-nazionalista che fin dal suo insediamento non ha fatto eccessivi sforzi per contenere le tensioni con paesi rivali come Pakistan e Cina. Il primo ministro Modi e le élites indiane che al suo governo fanno riferimento hanno così stabilito, probabilmente in maniera illusoria, che le ambizioni da grande potenza del loro paese possono essere più agevolmente perseguite saltando sul carro degli Stati Uniti.

Il dato più importante in relazione al LEMOA è che questa intesa va considerata come il primo passo di un percorso che dovrebbe portare a un’alleanza a tutti gli effetti tra Stati Uniti e India. Al di là delle implicazioni concrete del “memorandum” o dei vantaggi che ne deriveranno per i due paesi, il LEMOA serve a spianare la strada a un’integrazione che, nei prossimi anni, passerà anche attraverso un altro paio di accordi già allo studio. Gli scambi di tecnologia e informazioni, così come i sistemi di comunicazione tra le rispettive forze armate, saranno cioè intensificati e rafforzati tramite i cosiddetti CISMOA (“Communications and Information Security Memorandum of Agreement”) e BECA (“Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geospatial Intelligence”).

Gli scambi di tecnologia e informazioni, così come i sistemi di comunicazione tra le rispettive forze armate, saranno cioè intensificati e rafforzati tramite i cosiddetti CISMOA (“Communications and Information Security Memorandum of Agreement”) e BECA (“Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geospatial Intelligence”).

Un’evoluzione nei rapporti bilaterali, quella in atto, che ha evidentemente molto a che fare anche con il mercato degli armamenti. L’India è in questi anni tra i paesi maggiormente disposti a spendere in equipaggiamenti militari moderni e le compagnie statunitensi sono pronte a rimpiazzare le forniture russe su un mercato da centinaia di miliardi di dollari.

Sempre dal punto di vista americano, l’alleanza con l’India risulta di fondamentale importanza nel quadro delle politiche di contenimento della Cina. Per cominciare, anche soltanto le dimensioni e la posizione di questo paese costituiscono una piattaforma privilegiata da cui condurre operazioni militari, al fine di esercitare pressioni su Pechino e ancor più in caso di una vera e propria guerra.

Delhi ha d’altra parte già preso parte a svariate iniziative promosse dagli Stati Uniti in Asia sud-orientale, partecipando ad esempio a esercitazioni militari con i principali alleati di Washington nella regione – Giappone e Australia – e adeguandosi sostanzialmente alle posizioni americane nell’ambito dello scontro con la Cina attorno alle contese marittime e territoriali nel Mar Cinese Meridionale.

La firma del LEMOA si inserisce inoltre in un frangente segnato da intense discussioni tra i due paesi. Il segretario di Stato USA, John Kerry, e quello del Commercio, Penny Pritzker, erano questa settimana a Delhi dove, assieme alle loro controparti, hanno partecipano al secondo “dialogo strategico e commerciale” indo-americano.

Proprio Kerry e il ministro degli Esteri indiano, Sushma Swaraj, martedì hanno raggiunto un altro accordo, in questo caso per intensificare la cooperazione in materia di anti-terrorismo e gli scambi di informazioni su possibili minacce. Il vertice è stato contrassegnato da critiche e attacchi diretti al Pakistan, accusato di eccessiva tolleranza nei confronti dei gruppi estremisti che operano all’interno dei suoi confini e di non fare a sufficienza per individuare e incriminare i responsabili di attentati commessi sul suolo indiano, come quello di Mumbai che nel 2008 fece 172 vittime.

La decisione di aggravare lo scontro con Islamabad sembra essere deliberata e contribuisce a ricordare come l’accordo logistico-militare appena siglato tra USA e India abbia implicazioni potenzialmente esplosive per il continente asiatico. Il LEMOA non può infatti che essere percepito come una minaccia da Pakistan e Cina, i quali in seguito al deterioramento dei rapporti con India e Stati Uniti sono nel pieno di un rafforzamento dei legami bilaterali già storicamente solidi. Il Pakistan lancia messaggi allarmati da tempo agli Stati Uniti a causa delle politiche ritenute troppo accomodanti nei confronti dell’arcirivale indiano e che rischiano di alterare gli equilibri strategici della regione. Washington, d’altronde, ritiene fondamentale la partnership con Delhi, a cui ha in questi anni garantito, tra l’altro, un ruolo crescente in Afghanistan e un insolito accordo di cooperazione nell’ambito del nucleare civile.

Il Pakistan lancia messaggi allarmati da tempo agli Stati Uniti a causa delle politiche ritenute troppo accomodanti nei confronti dell’arcirivale indiano e che rischiano di alterare gli equilibri strategici della regione. Washington, d’altronde, ritiene fondamentale la partnership con Delhi, a cui ha in questi anni garantito, tra l’altro, un ruolo crescente in Afghanistan e un insolito accordo di cooperazione nell’ambito del nucleare civile.

Il LEMOA e il processo che esso sembra avere innescato potrebbero determinare infine un’inversione di rotta da parte indiana, quanto meno in prospettiva futura, anche sul fronte delle relazioni, fino ad ora decisamente cordiali, con paesi come Russia e Iran.

Le conseguenze della scelta strategica del governo di Delhi saranno comunque tutte da verificare ma, già da ora, è facile prevedere che l’allineamento dell’India alla prima declinante superpotenza del pianeta rischia seriamente di infiammare ancor più le tensioni in un continente asiatico già scosso dalla crescente rivalità tra Cina e Stati Uniti.