- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Dai duecento ai quattrocento miliardi di dollari. A tanto (e per difetto, se si considera che le stime sui proventi vengono calcolate sulla base dei soli sequestri effettuati) ammonta il business globale del narcotraffico. Il Calcolo è dell’ONU ed é basato solo sui dati provenienti dalla informazioni prodotte dalle autorità di polizia, che somma la quantità di droga in circolazione al prezzo degli stupefacenti nei vari Paesi.

Sulla scena ci sono tutti i protagonisti: produttori e intermediari, con i gruppi criminali che gestiscono le transazioni; quindi i consumatori, il cosiddetto "bacino d'utenza". Il narcotraffico, come altri business, segue l'onda delle trasformazione dei rapporti di forza e dei procesi economici che li generano. Il più significativo riguarda il messico, passato nell'ultimo decennio da paese distributore a paese produttore e distributore.

In Messico i Narcos producono e distribuiscono la maggior parte della droga circolante che invade il mercato degli Stati Uniti, primo paese al mondo per domanda. Poi c’é l’Afghanistan, centro fondamentale per la coltivazione e la produzione dei derivati degli oppiacei, tipo l’eroina, dove l’occupazione militare statunitense non pare limitare la produzione, che negli ultimi anni si è raddoppiata. Poi c’é l’Africa bianca ai primi posti per l’hashish e quindi l’Europa centro-settentrionale per le droghe sintetiche mentre Bolivia, Perù e Colombia sono tra i più importanti produttori di cocaina.

Alcuni corridoi nello schema del narcotraffico sono noti: l’Africa occidentale, dove i carichi di cocaina arrivano dal Sud America e vengono smistati verso l’Europa e in cui la principale porta d’ingresso è la Spagna. Poi ci sono gruppi specifici che gestiscono determinati prodotti: la mafia israeliana domina l’industria olandese dell’ecstasy e il suo mercato negli Stati Uniti; quella nigeriana si occupa del trasporto di cocaina dall’Africa all’Europa; i cartelli messicani dirigono la produzione e il trasporto negli Stati Uniti, il maggior consumatore mondiale di droga. Ci sono poi gruppi terroristici e paramilitari che garantiscono la protezione dei campi di produzione o dei trasporti, vedi il gruppo jihadista Boko Haram in Africa occidentale.

Ramificato, capillare, il narcotraffico è estremamente integrato nel sistema economico e sociale mondiale, tanto da essere finanziariamente rilevante per tanti Paesi: in Messico rappresenta un PIL occulto pari a quello ufficiale, al punto che la definizione di Narco-Stato risulta appropriata. Ma anche in altri paesi, sebbene a livelli minori, incide seriamente: in Bolivia, per esempio, dagli anni ottanta in poi questo tipo di commercio ha permesso una discreta crescita del PIL annuo; in Perù, il 15 per cento dei contadini dipende dalla coltivazione di coca e in Colombia.

Ma combatterlo con la militarizzazione e il proibizionismo, come hanno tentato di fare alcuni governi negli ultimi decenni, è una strategia fallimentare. Prova ne sia, dal lato dell’offerta di droga, il pugno di ferro in Messico è solo servito a superare gli equilibri precedenti e ha dato luogo alle lotte intestine tra i cartelli oggi alle prese con una maggiore parcellizzazione e con l’aumento esponenziale di terrore. Peraltro l’ampiezza e la profondità del fenomeno porta alla luce ogni giorno di più il ruolo di parti importanti delle forze di sicurezza e dei boss della politica che li dirigono e se ne servono per accumulare potere e ricchezze oltre ogni immaginazione.

I Narcos messicani, dispersi in gruppi ogni volta più feroci e audaci militarmente, hanno ormai surclassato anche i cartelli colombiani nella produzione e distribuzione ed hanno ampliato il loro raggio d’azione verso l’America Centrale e poi arrivando anche nel Cono Sud, ovvero investendo in pieno il Venezuela, l’Argentina e il Brasile.

I Narcos messicani, dispersi in gruppi ogni volta più feroci e audaci militarmente, hanno ormai surclassato anche i cartelli colombiani nella produzione e distribuzione ed hanno ampliato il loro raggio d’azione verso l’America Centrale e poi arrivando anche nel Cono Sud, ovvero investendo in pieno il Venezuela, l’Argentina e il Brasile.

Secondo uno studio realizzato nel 2011 e riportato nel dossier redatto dalla Caritas Il narcotraffico come una metastasi, le nazioni con il maggior consumo di droghe endovena sono il Brasile con cinquecentoquarantamila persone, il Cile con più di quarantaduemila persone e l’Argentina con quasi sessantaseimila, essendo pure il Paese con il più alto uso di cocaina di tutta l’America Latina. Che resta il continente responsabile di buona parte della quantità mondiale di tale droga, con 21 Paesi coinvolti su 24.

Ma il narcotraffico serve anche a ridisegnare politiche di controllo militare esterne e ad internazionalizzare il ruolo di organismi che operano ufficialemente contro il narcotraffico ma puntano soprattutto a controllare paesi e governi. la DEA ne è un esempio concreto. Difficile arginare un business che, nonostante tutto e solo per pochi, genera ricchezza, riscrive gerarchie e impone il comando dei nuovi poteri contro le vittime di sempre.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

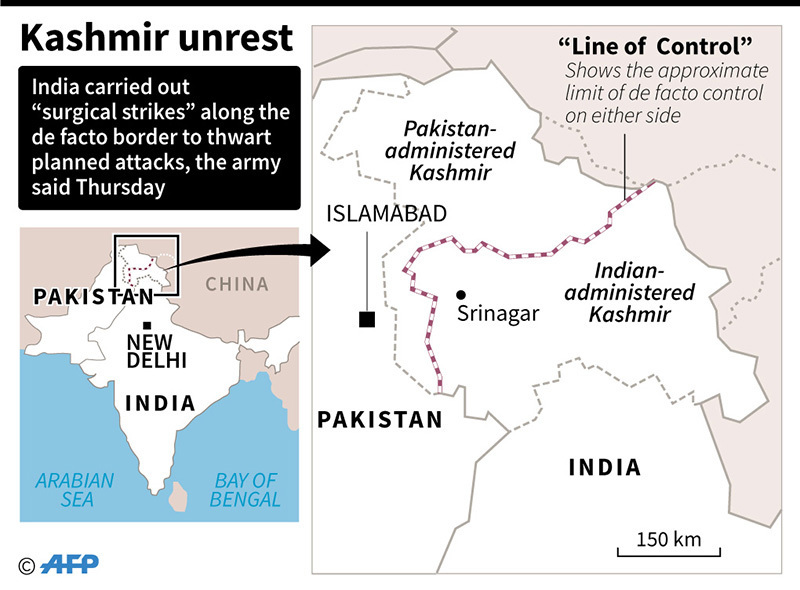

L’escalation di minacce e provocazioni tra India e Pakistan attorno alla nuova crisi che sta attraversando il Kashmir è sfociata mercoledì in un attacco “mirato” condotto dalle forze armate di Nuova Delhi nel territorio del vicino-rivale, ufficialmente per colpire sospetti militanti islamisti pronti ad agire nella regione contesa tra le due potenze nucleari.

L’iniziativa è stata annunciata giovedì da un generale indiano nel corso di una conferenza stampa appositamente indetta. L’incursione avrebbe provocato “perdite significative” tra i presunti terroristi e rappresenta la prima risposta concreta alle crescenti minacce rivolte al Pakistan da militari e politici indiani dopo l’attacco del 18 settembre scorso contro una base dell’esercito di Nuova Delhi nella città di Uri, nello stato di Jammu e Kashmir.

Nell’attentato avevano perso la vita 18 soldati indiani e il governo di Delhi ne aveva subito attribuito la responsabilità al gruppo terrorista pakistano Jaish-e-Mohammed (JeM), considerato vicino ai servizi segreti di Islamabad.

Il governo del Pakistan sempre giovedì ha smentito la versione indiana dell’attacco sul proprio territorio, mentre ha confermato che ci sarebbero stati scambi di colpi di armi lungo la cosiddetta Linea di Controllo, cioè il confine che separa i due paesi nella regione del Kashmir. Per Islamabad, l’esercito indiano avrebbe sparato per primo, uccidendo due soldati pakistani e ferendone altri nove.

Allo scontro armato è seguito quello verbale, con il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Asif, che ha ad esempio accusato l’India di agire in questo modo solo per dare soddisfazione ai propri media e all’opinione pubblica interna. Se tuttavia dovessero esserci nuove iniziative militari da parte di Delhi, ha avvertito il ministro, il Pakistan risponderà “in maniera ferma”.

La nuova impennata delle tensioni in Kashmir era iniziata nel mese di luglio dopo l’uccisione da parte delle forze di sicurezza indiane del giovane leader separatista Burhan Wani. Le proteste contro Delhi erano state represse duramente e negli scontri sono da allora morte più di novanta persone.

Il già ricordato attacco di Uri ha infine aggravato ulteriormente la crisi in atto, caratterizzata da toni particolarmente aggressivi da entrambe le parti. Solo poche ore prima dell’attentato del 18 settembre, il ministro della Difesa pakistano aveva ad esempio minacciato l’uso di armi nucleari contro l’India se “la difesa e la sopravvivenza” del suo paese fossero state messe in pericolo.

Soprattutto sul fronte indiano si era però registrato un crescendo di minacce nei confronti del Pakistan, debitamente alimentate dal partito di governo suprematista indù BJP (Bharatiya Janata Party) del primo ministro, Narendra Modi. Membri dell’esecutivo e del BJP, assieme a numerosi commentatori sui principali giornali hanno fatto appello al fervore nazionalista della destra indiana, raccomandando una punizione esemplare nei confronti del Pakistan.

La reazione all’attacco in Kashmir ha raggiunto livelli da isteria in India, dove in molti hanno invitato il governo ad abbandonare la tradizionale politica della “moderazione strategica” nell’affrontare minacce alla propria sicurezza.

Prima dell’incursione in territorio pakistano annunciata giovedì, l’India aveva condotto anche un’intensa campagna mediatica nel tentativo di isolare il Pakistan. Nel suo intervento alla recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro per gli Affari Esteri, Sushma Swaraj, aveva denunciato la complicità pakistana negli attacchi in Kashmir. Nell’affermare che lo stato di Jammu e Kashmir è e sarà “per sempre parte integrante dell’India”, la diplomatica aveva sollecitato l’adozione di misure punitive contro il Pakistan.

Questa settimana, poi, il governo di Delhi ha fatto sapere che non parteciperà al summit dell’Associazione dell’Asia del Sud per la Cooperazione Regionale (SAARC), di cui l’India fa parte e che è in programma nel mese di novembre a Islamabad. Al boicottaggio dell’India sono seguiti quelli di Afghanistan, Bangladesh e Bhutan, mentre lo Sri Lanka ha sostenuto che lo stesso appuntamento non potrà avere luogo senza la partecipazione indiana. La crisi dei rapporti tra India e Pakistan rappresenta un motivo di seria preoccupazione per gli Stati Uniti e la Cina, vale a dire le due potenze con i maggiori interessi nella regione. Pechino ha assunto una posizione estremamente cauta sulla vicenda, nonostante le crescenti frizioni con Delhi e i rapporti tradizionalmente solidi con il Pakistan.

La crisi dei rapporti tra India e Pakistan rappresenta un motivo di seria preoccupazione per gli Stati Uniti e la Cina, vale a dire le due potenze con i maggiori interessi nella regione. Pechino ha assunto una posizione estremamente cauta sulla vicenda, nonostante le crescenti frizioni con Delhi e i rapporti tradizionalmente solidi con il Pakistan.

Gli Stati Uniti hanno evitato di accusare in maniera esplicita Islamabad per l’attentato di Uri, raccomandando parallelamente ai due governi di risolvere la crisi attraverso il dialogo. Su alcuni media americani sono apparsi tuttavia commenti nei quali si incita l’India a rispondere con fermezza agli attacchi che vengono attribuiti a gruppi terroristi legati al Pakistan.

Ciò riflette con ogni probabilità posizioni contrastanti all’interno del governo e dell’apparato militare e dell’intelligence degli Stati Uniti. A loro volta, le divisioni sono dovute alla fluidità degli scenari strategici nel continente asiatico e alla centralità della partnership con l’India che Washington sta perseguendo da oltre un decennio.

Alle tradizionali ragioni del conflitto nella regione contesa del Kashmir, per la quale India e Pakistan hanno combattuto tre guerre a partire dall’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1947, si incrociano così le manovre americane per fare di Nuova Delhi uno dei cardini della strategia USA di contenimento della Cina.

A partire almeno dall’amministrazione di George W. Bush, gli Stati Uniti si sono adoperati per rafforzare i rapporti bilaterali con l’India e per promuovere le ambizioni da potenza regionale della classe dirigente di quest’ultimo paese. In questo quadro vanno intesi ad esempio l’accordo sulla difesa del 2005, quello sul nucleare civile del 2008 e quello, siglato ufficialmente solo poche settimane fa, sulla “logistica” militare che, sia pure con varie restrizioni, permetterà alle forze armate americane l’accesso temporaneo alle basi militari indiane.

L’avvicinamento tra Washington e Delhi ha evidentemente acuito le tensioni tra l’India e la Cina, nonché tra l’India e il principale alleato di Pechino in Asia meridionale, cioè il Pakistan. Islamabad, a sua volta, ha visto entrare in crisi il rapporto con gli Stati Uniti, sia per la nuova attitudine filo-indiana di questi ultimi sia per l’insistenza americana a fare di più per contrastare i gruppi fondamentalisti che operano in Afghanistan e che mantengono storicamente rapporti molto stretti con l’intelligence pakistana.

Esposto a queste pressioni, il Pakistan ha iniziato un processo di consolidamento dei rapporti con la Cina, la quale vede l’alleato come un elemento cruciale per il proprio ambizioso progetto di integrazione economica del continente euro-asiatico. A questo scopo, Pechino e Islamabad hanno lanciato il cosiddetto Corridoio Economico tra Cina e Pakistan (CPEC), ovvero un piano di infrastrutture che dovrebbe collegare la città portuale di Gwadar, nel sud del Pakistan, alla regione cinese dello Xinjiang. Questo progetto ha implicazioni strategiche importantissime per la Cina, dal momento che permetterebbe ai propri traffici commerciali ed energetici di bypassare le rotte marittime nell’Oceano Indiano e in Asia sud-orientale, esposte a un possibile blocco da parte statunitense in caso di crisi o di guerra.

Questo progetto ha implicazioni strategiche importantissime per la Cina, dal momento che permetterebbe ai propri traffici commerciali ed energetici di bypassare le rotte marittime nell’Oceano Indiano e in Asia sud-orientale, esposte a un possibile blocco da parte statunitense in caso di crisi o di guerra.

Il CPEC è visto con apprensione dall’India per varie ragioni. Innanzitutto la Cina avrebbe accesso al porto di Gwadar, dove potrebbe teoricamente posizionare una propria base navale. Inoltre, il progetto darebbe un impulso notevole all’economia cronicamente in affanno del Pakistan e, oltretutto, le rotte stradali e ferroviarie previste dovrebbero attraversare proprio i territori contesi con Islamabad lungo le aree di confine.

Il già complicato conflitto in Kashmir, in definitiva, rischia di avere risvolti ancora più esplosivi a causa del rimescolamento degli equilibri strategici in atto nel continente asiatico, prodotti dall’espansione dell’influenza economica e politica della Cina e, ancor più, dalle manovre americane per ostacolarne in tutti modi l’inevitabile ascesa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il piano di difesa comune europea, presentato e sostenuto da Bruxelles e da alcuni governi dell’Unione, continua a provocare divisioni tra i paesi membri ed è stato al centro delle discussioni del vertice “informale” tenuto questa settimana a Bratislava. Nella capitale slovacca, il ministro della Difesa britannico, Michael Fallon, ha bocciato categoricamente il progetto di un “esercito europeo”, affermando che secondo Londra, ma anche Washington, è la NATO che deve continuare a essere “il cardine della difesa” del Regno Unito e dell’Europa.

A chiedere una qualche integrazione delle capacità “difensive” dei paesi UE sono soprattutto Francia e Germania, anche se altri governi, come quello italiano, hanno proposto iniziative che vanno sostanzialmente verso la militarizzazione dell’Unione. A livello ufficiale, le ragioni di queste manovre sarebbero legate alla necessità di rilanciare l’unità europea dopo il clamoroso esito del referendum del giugno scorso sull’uscita della Gran Bretagna dall’UE (“Brexit”).

Allo stesso tempo, come aveva spiegato già nel mese di luglio l’alto rappresentante per la politica estera UE, Federica Mogherini, in ballo vi è l’implementazione di una “strategia globale europea” sulla sicurezza del continente. In altre parole, l’uscita di Londra dall’Unione e l’aggravamento delle rivalità internazionali hanno spinto le classi dirigenti di una parte dei paesi europei a cercare di creare uno strumento militare che rafforzi le capacità di promuovere i loro interessi economici e strategici su scala globale.

L’impatto sulle relazioni tra paesi alleati e membri della NATO di un piano di questo genere è apparso chiaro proprio dalla reazione di Fallon a Bratislava. L’opposizione britannica a quello che, nel lungo periodo, potrebbe diventare un vero esercito europeo rende poco credibili le smentite e le rassicurazioni di coloro che intendono adoperarsi per il progetto.

I ministri della Difesa di Francia e Germania, rispettivamente Jean-Yves Le Drian e Ursula von der Leyen, hanno comunque assicurato che nessuno sta pianificando la creazione di un organo alternativo alla NATO. Al contrario, hanno aggiunto i due diplomatici, ciò di cui si parla è uno sforzo complementare e consiste nell’unire le “varie forze” dei paesi europei, in modo che esse siano “pronte ad agire rapidamente assieme”. Quello che “rafforza l’Europa in termini di difesa”, secondo il ministro tedesco, “rafforza anche la NATO”.

Anche per la Mogherini, citata dall’ANSA, il processo in atto “non riguarda in alcun modo la creazione di un esercito europeo ma l'uso degli strumenti che l’UE ha, in piena complementarietà con la NATO, per rafforzare le capacità europee nel campo della difesa”.

Il segretario generale del Patto Atlantico, Jens Stoltenberg, ha cercato a sua volta di allentare le tensioni, mostrandosi disposto ad accogliere positivamente qualsiasi iniziativa che renda più forte l’Unione Europea. L’ex primo ministro norvegese ha però avvertito che il piano di Bruxelles non dovrà essere la fotocopia della NATO. Nonostante le rassicurazioni, dirette a Londra quanto a Washington, i governi francese e tedesco sono perfettamente consapevoli delle implicazioni del loro progetto di “difesa europea”. Il meccanismo militare che si intende costruire dovrebbe infatti avere compiti di intervento simili a quelli svolti negli ultimi anni dalla NATO, con tutte le relative conseguenze in termini di destabilizzazione dei paesi interessati, e che, sia pure mascherati dalla retorica umanitaria o da ragioni “difensive”, sono serviti a garantire la difesa degli interessi dei paesi che ne fanno parte, a cominciare dagli Stati Uniti.

Nonostante le rassicurazioni, dirette a Londra quanto a Washington, i governi francese e tedesco sono perfettamente consapevoli delle implicazioni del loro progetto di “difesa europea”. Il meccanismo militare che si intende costruire dovrebbe infatti avere compiti di intervento simili a quelli svolti negli ultimi anni dalla NATO, con tutte le relative conseguenze in termini di destabilizzazione dei paesi interessati, e che, sia pure mascherati dalla retorica umanitaria o da ragioni “difensive”, sono serviti a garantire la difesa degli interessi dei paesi che ne fanno parte, a cominciare dagli Stati Uniti.

L’apparizione nel panorama internazionale di un nuovo organo militare europeo, nel quale a dominare siano Parigi e Berlino, sia esso parallelo e alternativo alla NATO, comporta perciò lo scontrarsi degli interessi di paesi ufficialmente alleati.

Che in gioco ci sia un riassetto degli equilibri strategici in Occidente è confermato anche dal contenuto del documento sulla difesa comune presentato recentemente da Francia e Germania. In esso si auspica la creazione di un “quartier generale permanente UE per le missioni e le operazioni militari e civili”, nonché il sostegno allo “sviluppo delle capacità militari e alla cooperazione europea nell’ambito della difesa”, in modo da garantire “l’autonomia strategica” dell’Europa.

Su queste basi è evidente che il progetto discusso martedì a Bratislava non può che finire per accentuare le divisioni tra i paesi europei che lo appoggiano e quelli che, sulla linea americana, lo vedono con sospetto.

Il dibattito in corso sul progetto di difesa europea s’inserisce d’altra parte in un contesto segnato da crescenti tensioni dietro un’apparenza di unità. Mentre sul piano formale l’Europa risulta unita e allineata agli Stati Uniti su questioni come i rapporti con Russia e Cina, la crisi in Ucraina o la politica commerciale ed energetica, in realtà divisioni anche profonde sono emerse da tempo non solo all’interno dell’UE, ma anche tra quest’ultima e la Gran Bretagna, peraltro formalmente ancora nell’Unione, e addirittura tra Londra e Washington.

Basti pensare alle divergenze, spesso esplose pubblicamente, attorno al gasdotto “Nordstream 2”, che dovrebbe raddoppiare il collegamento diretto già esistente tra Russia e Germania, oppure alle sanzioni economiche che gravano su Mosca e alle manovre militari della NATO nei paesi dell’Europa orientale. Ancora, nei mesi scorsi molti paesi europei, inclusa la Gran Bretagna, contro il parere americano, avevano aderito al progetto cinese della Banca Asiatica di Investimenti nelle Infrastrutture (AIIB), potenzialmente alternativa a istituzioni come la Banca Mondiale o la Banca Asiatica per lo Sviluppo, tradizionalmente dominate dagli Stati Uniti.

Più recentemente, contrasti tra i più influenti paesi europei e gli USA si sono registrati attorno al trattato di libero scambio TTIP (Partnership Transatlantica sul Commercio e gli Investimenti), contro il quale si sono scagliati pubblicamente esponenti dei governi di Francia e Germania.

La stessa sanzione decisa contro Apple dall’Unione Europea per il regime fiscale agevolato in Irlanda e la multa da 14 miliardi di dollari stabilita dalle autorità americane contro Deutsche Bank rientrano nel quadro dei conflitti che animano le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico.

La stessa sanzione decisa contro Apple dall’Unione Europea per il regime fiscale agevolato in Irlanda e la multa da 14 miliardi di dollari stabilita dalle autorità americane contro Deutsche Bank rientrano nel quadro dei conflitti che animano le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico.

A influire su queste dinamiche sono il declino degli Stati Uniti e, con il persistere della stagnazione economica, l’emergere di situazioni conflittuali dovute all’acuirsi della competizione per accaparrarsi nuovi mercati e il controllo delle risorse energetiche.

Precisamente per questi scopi, nonché per altri legati al controllo delle tensioni sociali sul fronte domestico, è pensato il possibile futuro esercito europeo, strumento dell’interventismo di paesi come Francia e Germania, intenzionati ad agire ovunque siano in gioco i loro interessi anche senza l’approvazione degli Stati Uniti o addirittura in opposizione a questi ultimi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il primo dei tre dibattiti previsti negli Stati Uniti tra Hillary Clinton e Donald Trump in vista del voto per le presidenziali dell’8 novembre prossimo è fortunatamente già andato in archivio e, come previsto, non dovrebbe avere particolari ripercussioni sulle decisioni dei potenziali elettori. Il pubblico che ha seguito la serata in diretta televisiva è stato uno dei più numerosi della storia di questi eventi, ma lo scontro tra due delle figure pubbliche più odiate d’America si è sostanzialmente risolto in una serie di accuse e attacchi reciproci che hanno confermato il livello di degrado forse senza precedenti raggiunto dal sistema politico d’oltreoceano.

Le premesse e i “contenuti” del dibattito di lunedì sera, andato in scena alla Hofstra University di Long Island, rendono di fatto inutile una qualche seria analisi dei temi affrontati. Gli stessi giornali americani che, come di consueto, si sono dedicati al “fact-checking”, ovvero alla verifica della veridicità delle affermazioni dei candidati, o hanno proclamato il “vincitore” della serata, contribuiscono in realtà ad alimentare l’illusione di una normale competizione elettorale, fondata sullo scambio di vedute e sulla discussione aperta di programmi e proposte politiche concrete.

Il primo dibattito presidenziale è stato piuttosto uno spettacolo mortificante fatto di slogan, insulti, ripetizione meccanica di affermazioni studiate a tavolino e, soprattutto, menzogne. Se nascondere la verità è uno degli esercizi più comuni della politica negli USA (e non solo) le circostanze domestiche e internazionali di questa tornata elettorale rendono ancora più grave il sostanziale silenzio su ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

In particolare, se alcune questioni di politica internazionale e legate alla “guerra al terrore” sono state toccate nel corso della discussione, nemmeno lontanamente Hillary o Trump hanno parlato alla popolazione americana della più che probabile escalation militare che Washington sta preparando attivamente, sia in Siria sia contro altri paesi rivali, come Cina, Russia o Corea del Nord.

Ad ogni modo, i giornali americani hanno più o meno concordato nel riconoscere a Trump un avvio di dibattito efficace, salvo poi finire sotto i colpi dell’ex segretario di Stato, in grado di mettere pressione a un rivale che, probabilmente, era stato consigliato dal suo staff di non eccedere nelle reazioni verbali per evitare conseguenze mediatiche negative.

Trump ha così ripetuto alcuni degli attacchi rivolti contro Hillary nei mesi scorsi, tornando ad esempio a sollevare le controversie scaturite attorno al suo stato di salute e alle e-mail personali utilizzate durante l’incarico al dipartimento di Stato. L’affondo che qualcuno si attendeva non è però arrivato e, anzi, in uno dei non pochi momenti al limite dell’assurdo della serata, Trump ha promesso una rivelazione “estremamente grave” sui coniugi Clinton per poi smentire se stesso e affermare di non poterlo fare, ufficialmente a causa della presenza nel pubblico della loro figlia, Chelsea. Da parte di Hillary è stato invece fin troppo evidente il tentativo di utilizzare la carta del razzismo e delle discriminazioni di genere che hanno caratterizzato finora buona parte della campagna di Trump. L’appello basato sulle politiche identitarie è d’altra parte l’unica arma rimasta al Partito Democratico per dare un’immagine vagamente progressista alle politiche che lo caratterizzano, improntate all’ultra-liberismo e all’imposizione degli interessi della classe dirigente americana all’estero.

Da parte di Hillary è stato invece fin troppo evidente il tentativo di utilizzare la carta del razzismo e delle discriminazioni di genere che hanno caratterizzato finora buona parte della campagna di Trump. L’appello basato sulle politiche identitarie è d’altra parte l’unica arma rimasta al Partito Democratico per dare un’immagine vagamente progressista alle politiche che lo caratterizzano, improntate all’ultra-liberismo e all’imposizione degli interessi della classe dirigente americana all’estero.

In uno dei rarissimi momenti della serata in cui si è almeno sfiorata la realtà della situazione americana, Trump ha parlato della “bolla” speculativa che rischia di far crollare nuovamente l’economia non appena “la Fed[eral Reserve] alzerà i tassi di interesse”. Ugualmente, è stato il miliardario di New York a cercare di smontare la fissazione di Hillary e dei Democratici per il coinvolgimento del governo russo nelle recenti violazioni dei sistemi informatici del partito.

La questione era stata toccata dalla Clinton per condannare le presunte simpatie di Trump per Putin. Il candidato Repubblicano si è tuttavia ben guardato dall’allargare la discussione ai piani di guerra contro Mosca, allo studio di quello stesso apparato militare americano che Trump corteggia da tempo.

La totale assenza di sostanza nel dibattito presidenziale di lunedì è da riferire in larga misura alla natura stessa dei due candidati e alle dinamiche che li hanno portati a un passo dalla Casa Bianca. Hillary Clinton e Donald Trump sono cioè l’espressione rispettivamente di un ambiente politico e un’élite economico-finanziaria con caratteri ben precisi, che sono il risultato di decenni di promozione di forze ultra-reazionarie.

Se Trump rappresenta una classe di multi-miliardari arricchitisi grazie a inganni, evasione fiscale, agganci politici e sfruttamento di lavoratori sottopagati, la Clinton è invece l’espressione di una classe politica non meno criminale, che ha costruito la propria carriera appoggiando guerre rovinose all’estero e lo smantellamento delle protezioni sociali garantite alle classi più deboli.

Da un’offerta di questo genere, è evidente che nulla potrà uscire di positivo dal voto di novembre e iniziative come il dibattito di questa settimana non sono che esercizi di poca o nessuna utilità per rassicurare gli elettori circa la salute di un sistema democratico che è in realtà al collasso. Una vittoria di Hillary Clinton avvicinerebbe con ogni probabilità gli USA a un conflitto dalle conseguenze incalcolabili con una potenza nucleare. Trump, la cui clamorosa ascesa politica è dovuta quasi del tutto alla capacità di cavalcare le frustrazioni degli americani più colpiti dalla devastazione economica di questi anni, se pure promette una politica estera meno aggressiva e la salvaguardia di alcuni programmi sociali, non offre ricette alternative alla rimozione di qualsiasi ostacolo alle operazioni del business americano.

Una vittoria di Hillary Clinton avvicinerebbe con ogni probabilità gli USA a un conflitto dalle conseguenze incalcolabili con una potenza nucleare. Trump, la cui clamorosa ascesa politica è dovuta quasi del tutto alla capacità di cavalcare le frustrazioni degli americani più colpiti dalla devastazione economica di questi anni, se pure promette una politica estera meno aggressiva e la salvaguardia di alcuni programmi sociali, non offre ricette alternative alla rimozione di qualsiasi ostacolo alle operazioni del business americano.

Chiunque sia a trarre eventualmente vantaggio dai tre dibattiti in programma fino al voto di novembre e a entrare alla Casa Bianca a gennaio, la prossima amministrazione promette dunque fin da ora di diventare precocemente la più reazionaria della già non edificante storia recente degli Stati Uniti d’America.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Alla guida del “Labour” britannico è stato confermato come previsto l’attuale leader, Jeremy Corbyn, grazie al vasto consenso ottenuto tra iscritti e “simpatizzanti” del partito che hanno avuto la possibilità di partecipare al voto nelle scorse settimane. L’esito della consultazione rappresenta una nuova umiliazione per la maggioranza dei parlamentari Laburisti e dei vertici del partito stesso, i cui sforzi in atto da dodici mesi per rovesciare la leadership di Corbyn sono stati correttamente percepiti dalla base come un vero e proprio golpe pianificato da una destra “blairita” con ben poco seguito nel paese.

Mesi di cospirazioni, propaganda, accuse al limite del ridicolo alla leadership del partito hanno anzi probabilmente contribuito ad ampliare il consenso per Corbyn e la sua agenda progressista tra coloro che hanno votato. Il membro della Camera dei Comuni per la circoscrizione londinese di Islington North ha vinto con una percentuale addirittura superiore (61,8%) rispetto a quella del voto tenuto nel settembre del 2015 (59,5%).

In questi mesi, Corbyn e i suoi fedelissimi sono stati al centro di una campagna di discredito senza precedenti. A guidarla, come già anticipato, è una destra del partito che vede con orrore anche una minima deviazione dalle posizioni virtualmente indistinguibili da quelle dei Conservatori, sia sul fronte domestico che internazionale, promosse dall’ex primo ministro Tony Blair negli anni Novanta e proseguite dai suoi successori alla guida del Labour.

Che la linea politica di quello che era stato ribattezzato informalmente come il “New Labour” fosse diventata rapidamente impopolare era apparso evidente non solo dalle sconfitte nelle elezioni generali del 2010 e del 2015, ma anche dalla netta vittoria di Corbyn nella sfida interna per la leadership del partito dello scorso anno.

Malgrado ciò, i tentativi di dare la spallata a Corbyn si sono intensificati e il referendum dello scorso mese di giugno per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (“Brexit”) ha fornito l’occasione per il lancio di una campagna ufficiale per il cambio al vertice del partito. La giustificazione per la necessità di liquidare Corbyn era il suo presunto scarso impegno nel convincere gli elettori a scegliere la permanenza di Londra nell’UE.

Poco dopo il voto era così iniziata un’autentica rivolta nel partito, con le dimissioni di massa di numerosi “ministri-ombra” ostili a Corbyn, mentre un voto di sfiducia interno al Labour aveva ottenuto l’appoggio della larga maggioranza dei parlamentari del partito. L’auspicio di questi ultimi era quello di costringere il segretario alle dimissioni, in modo da evitare una nuova consultazione tra elettori e sostenitori Laburisti che, com’è apparso chiaro lo scorso fine settimana, non avrebbe che confermato la popolarità di Corbyn.

Quando il numero uno del partito ha mostrato di volere rimanere al suo posto, forte del sostegno tra gli elettori del partito e i principali sindacati, l’ala “blairita” del Labour ha provato da un lato a cambiare le regole del voto per la leadership e dall’altro a escludere il maggior numero possibile di nuovi iscritti dall’elenco degli aventi diritto, lanciando una caccia alle streghe dai contorni spesso grotteschi.

Ad esempio, il diritto di scegliere il leader del partito era stato negato arbitrariamente a quanti avevano aderito al Labour solo negli ultimi mesi. Inoltre, per i simpatizzanti non iscritti la quota richiesta per partecipare al voto era stata alzata dalle 3 sterline dello scorso anno a 25, da versare oltretutto in una finestra di tempo molto ristretta.

Parallelamente a ciò, un’unità del partito addetta alla verifica del rispetto dei principi del Labour da parte dei suoi sostenitori e iscritti, aveva iniziato una verifica da regime stalinista delle opinioni espresse e dell’eventuale precedente appartenenza ad altri partiti o movimenti di coloro che avrebbero votato per la leadership. Tutte queste manovre sono culminate in una purga che ha alla fine escluso dal voto centinaia di migliaia di potenziali elettori Laburisti, in grandissima parte avvicinatisi al partito proprio per sostenere Jeremy Corbyn. Un ultimo disperato tentativo per impedire a quest’ultimo di confermare il successo dello scorso anno era stato fatto dagli appartenenti alla destra del partito dirottando il loro sostegno verso un candidato alla leadership non troppo compromesso con Tony Blair. La sfidante annunciata di Corbyn, la fedelissima dell’ex primo ministro Angela Eagle, si era così fatta da parte per lasciare strada a Owen Smith, presentato come una versione più “soft” dell’attuale numero uno del partito. Anche questa strategia non ha però funzionato e Smith ha raccolto appena il 38,2% dei consensi.

Un ultimo disperato tentativo per impedire a quest’ultimo di confermare il successo dello scorso anno era stato fatto dagli appartenenti alla destra del partito dirottando il loro sostegno verso un candidato alla leadership non troppo compromesso con Tony Blair. La sfidante annunciata di Corbyn, la fedelissima dell’ex primo ministro Angela Eagle, si era così fatta da parte per lasciare strada a Owen Smith, presentato come una versione più “soft” dell’attuale numero uno del partito. Anche questa strategia non ha però funzionato e Smith ha raccolto appena il 38,2% dei consensi.

Il secondo voto per la leadership del Labour chiusosi con la sonora vittoria di Jeremy Corbyn non ha comunque convinto gli appartenenti alla destra del partito a mettere da parte le trame golpiste e a rispettare il volere degli elettori a cui dovrebbero teoricamente fare riferimento. Al contrario, le reazioni al voto indicano piuttosto una volontà di intensificare gli sforzi per raggiungere lo stesso obiettivo, sia pure in maniera meno aperta.

Molti giornali “mainstream” in Gran Bretagna hanno inoltre discusso nei giorni scorsi sul futuro del Labour e delle modalità con cui gli oppositori di Corbyn dovrebbero muoversi per tornare a impadronirsi del partito. L’Economist, ad esempio, ha ipotizzato la necessità di una scissione in futuro, non prima però di un nuovo tentativo per lanciare un’altra sfida alla leadership, sfruttando magari “l’inevitabile” risultato negativo che i Laburisti dovrebbero incassare nelle elezioni amministrative del 2017 o del 2018, se non nel voto anticipato a livello nazionale che il premier Theresa May potrebbe indire.

Anche testate teoricamente di orientamento progressista, come l’Independent e il Guardian, hanno dato spazio a editoriali e commenti anti-Corbyn, coerentemente con la linea che avevano tenuto nei mesi scorsi. Il primo ha avvertito che lo spostamento a sinistra del Labour con l’attuale leader porta il principale partito di opposizione britannico “sempre più lontano dal potere”. Il secondo, nell’edizione domenicale dell’Observer, ha citato un piano d’azione redatto da Tom Baldwin, già consigliere strategico dell’ex leader Laburista, Ed Miliband.

Secondo questo documento, il nuovo “governo-ombra” Laburista dovrebbe essere composto da una maggioranza di parlamentari ostili a Corbyn, in modo da garantire che le politiche del partito non vengano troppo influenzate dagli orientamenti della leadership. Attorno a questo nucleo si dovrebbe poi formare un’agenda alternativa a quella di Corbyn e, evidentemente, a quella ufficiale del partito, improntata al perseguimento di politiche di destra su cui basare un eventuale nuovo movimento.

Intanto, poco prima della proclamazione del vincitore nella giornata di sabato a Liverpool, gli oppositori di Corbyn avevano tentato un colpo di mano, fallito di misura, all’interno del cosiddetto Comitato Esecutivo Nazionale Laburista. In una riunione di settimana scorsa, il numero due del partito, Tom Watson, aveva proposto di ristabilire le modalità di selezione della leadership in vigore fino ai cambiamenti voluti da Ed Miliband nel 2011.

La facoltà di scegliere il numero uno del partito dovrebbe essere cioè assegnata ai parlamentari Laburisti, ai sindacati e agli iscritti. Il peso del loro voto inciderebbe di un terzo ciascuno sul risultato finale. Ciò escluderebbe i simpatizzanti del partito che hanno mostrato di favorire nettamente Jeremy Corbyn. L’altra proposta-chiave di Watson era stata quella di sottrarre al leader del partito la nomina dei “ministri-ombra”, i quali dovrebbero essere invece votati dai parlamentari Laburisti. In questo modo, il prossimo “governo-ombra” avrebbe avuto una solida maggioranza anti-Corbyn.

Come già detto, queste e altre proposte sono state respinte, ma Corbyn ha acconsentito a discuterle nuovamente nel prossimo futuro, anche se per allora due membri del Comitato Esecutivo saranno sostituiti da altrettanti vicini al leader del partito.

Corbyn, da parte sua, ha risposto alla vittoria schiacciante sul rivale, Owen Smith, con lo stesso atteggiamento che lo aveva contraddistinto in campagna elettorale e nei mesi precedenti, segnati dai continui assalti interni alla sua leadership. Il numero uno Laburista ha infatti continuato a parlare di unità all’interno del partito, manifestando l’intenzione di ristabilire la “fiducia” tra la leadership e i suoi oppositori. Questi ultimi non avranno inoltre “nulla da temere”, in quanto non verranno automaticamente esclusi dal prossimo “governo-ombra” né “deselezionati” dalla lista dei candidati al parlamento di Londra in occasione del prossimo appuntamento con le urne.

Il numero uno Laburista ha infatti continuato a parlare di unità all’interno del partito, manifestando l’intenzione di ristabilire la “fiducia” tra la leadership e i suoi oppositori. Questi ultimi non avranno inoltre “nulla da temere”, in quanto non verranno automaticamente esclusi dal prossimo “governo-ombra” né “deselezionati” dalla lista dei candidati al parlamento di Londra in occasione del prossimo appuntamento con le urne.

L’atteggiamento irriducibilmente conciliante di Corbyn verso la destra del suo partito stride fortemente con la risolutezza con cui i membri del Labour che ne fanno parte hanno cercato e continuano a cercare di liquidarlo. Questa strategia non può che essere perdente, dal momento che, invece di spegnere l’opposizione interna, finisce per alimentarla, come si è visto in questi mesi.

Inoltre, le continue aperture di Corbyn alla galassia “blairita” neutralizzano inevitabilmente la sua agenda, già non esattamente rivoluzionaria, e ancorano il Labour alle politiche liberiste che lo hanno caratterizzato negli ultimi decenni. Il risultato di questa scelta sarà quello di allontanare dal partito quanti si sono riavvicinati nell’ultimo anno, intravedendo in Corbyn l’illusione di un esile spiraglio di cambiamento.