- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Quello che sembra ormai sempre più un processo di riallineamento strategico da parte del governo delle Filippine ha fatto segnare in questi giorni una tappa importante, quanto meno nei toni, in seguito a una serie di dichiarazioni rilasciate dal neo-presidente, Rodrigo Duterte, che prospettano un futuro complicato nelle relazioni con l’alleato americano.

Se una rottura tra Washington e Manila appare ancora molto lontana, le forze che si nascondono dietro la retorica spesso colorita di Duterte rivelano tuttavia un’evoluzione degli equilibri in Asia sud-orientale che mette seriamente a rischio i piani degli Stati Uniti in una regione sempre più nell’orbita del colosso cinese.

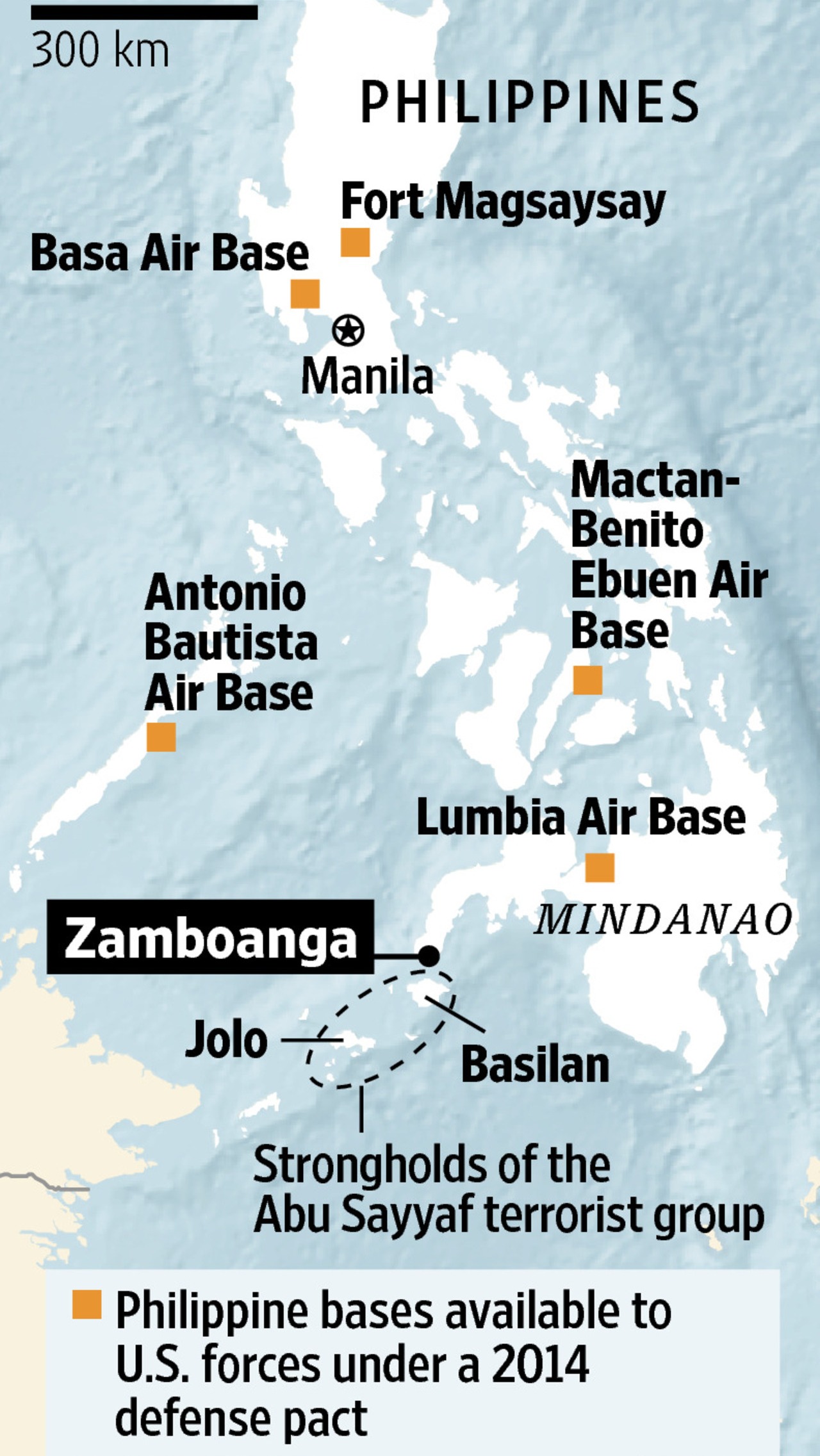

Nell’arco di due giorni, l’ex sindaco della città filippina di Davao ha smontato, o minacciato di smontare, alcuni dei pilastri della strategia americana di contenimento della Cina nel continente asiatico. Per cominciare, lunedì ha invitato a lasciare il paese i circa 200 soldati delle forze speciali USA di stanza sull’isola meridionale di Mindanao, dove forniscono assistenza militare e di intelligence ai militari filippini nell’ambito della lotta ai guerriglieri musulmani di Abu Sayyaf.

Duterte e il suo portavoce, Ernesto Abella, hanno cercato di attenuare una presa di posizione che può essere facilmente definita clamorosa, precisando che l’evacuazione dei soldati americani dovrebbe avvenire per la loro stessa sicurezza, visto che l’offensiva del governo contro i ribelli li esporrebbe alle ritorsioni di questi ultimi.

Il governo americano è stato preso evidentemente di sorpresa dalle parole di Duterte. Il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, ha affermato che Washington non ha ricevuto alcuna richiesta formale di rimuovere i propri uomini da Mindanao, per poi paragonare il presidente filippino a Donald Trump per le sue uscite “colorite”. Il riferimento è andato immediatamente alla conferenza stampa di Duterte di settimana scorsa, nella quale diede a Obama del “figlio di p…”.

La richiesta di Duterte alle forze speciali americane rischia di fissare un precedente nei rapporti con le Filippine, con il potenziale di compromettere lo stazionamento di soldati sul territorio di questo paese, previsto dall’accordo di cooperazione (EDCA) sottoscritto nel 2014 dagli Stati Uniti con l’ex presidente filippino, Benigno Aquino.

L’EDCA garantisce ai militari americani l’accesso a una serie di basi nelle Filippine e la sua ratifica era stata oggetto di forti contrasti all’interno della classe dirigente indigena fino alla sentenza della Corte Suprema di Manila a inizio anno che ne aveva confermato la legittimità.

Viste le implicazioni delle parole di Duterte, il suo portavoce si è affrettato ad assicurare gli Stati Uniti che il suo governo intende rispettare i termini dell’EDCA, così come un altro accordo militare, quello del 1999 sulla permanenza provvisoria di soldati americani nelle Filippine in occasione di esercitazioni congiunte.

A conferma delle posizioni tutt’altro che univoche sugli orientamenti strategici di Manila, i vertici militari filippini si sono mossi per cercare di tranquillizzare l’alleato americano. Il portavoce delle forze armate, generale Restituto Padilla, ha infatti definito “solide” le relazioni tra i due paesi in ambito militare e confermato le attività congiunte in programma nell’anno in corso, “nel 2017 e oltre”. Nella giornata di martedì, Duterte è però tornato sulla questione, annunciando lo stop alle operazioni di pattugliamento con le forze navali statunitensi nelle acque contese con Pechino del Mar Cinese Meridionale. Solo lo scorso aprile, il numero uno del Pentagono, Ashton Carter, e l’allora ministro degli Esteri filippino, Voltaire Gazmin, avevano rivelato nel corso di una conferenza stampa a Manila che le navi dei due paesi avevano iniziato a pattugliare congiuntamente le acque al centro di accese dispute tra la Cina e svariati altri paesi della regione.

Nella giornata di martedì, Duterte è però tornato sulla questione, annunciando lo stop alle operazioni di pattugliamento con le forze navali statunitensi nelle acque contese con Pechino del Mar Cinese Meridionale. Solo lo scorso aprile, il numero uno del Pentagono, Ashton Carter, e l’allora ministro degli Esteri filippino, Voltaire Gazmin, avevano rivelato nel corso di una conferenza stampa a Manila che le navi dei due paesi avevano iniziato a pattugliare congiuntamente le acque al centro di accese dispute tra la Cina e svariati altri paesi della regione.

Duterte, in un esplicito messaggio indirizzato a Washington, ha chiarito che il suo governo non intende “mettersi nei guai” con operazioni che sono considerate estremamente provocatorie dalla Cina, le cui forze navali controllano buona parte delle isole e degli atolli contesi nel Mar Cinese Meridionale.

Il passo indietro di Manila sui pattugliamenti deve essere stato accolto dagli Stati Uniti con profonda irritazione, visto che queste operazioni sono considerate cruciali nella loro strategia anti-cinese in Estremo Oriente. Washington ha già condotto un certo numero di pattugliamenti ai limiti delle acque territoriali delle isole rivendicate da Pechino in nome della “libertà di navigazione” e insiste da tempo con i propri alleati – come Filippine e Australia – per convincerli a partecipare a queste stesse operazioni.

Nel caso i messaggi non fossero stati abbastanza chiari, sempre martedì il presidente filippino ha poi assestato il colpo definitivo alle aspettative americane, dichiarando senza mezzi termini che il suo paese intende perseguire “una politica estera e militare indipendente”.

Ciò significa che le Filippine potrebbero declinare gli inviti degli Stati Uniti ad assumere posizioni intransigenti nei confronti della Cina. L’attitudine prudente di Duterte era apparsa peraltro chiara dalle esitazioni nell’utilizzare la recente sentenza del Tribunale Arbitrale Permanente de L’Aja, sfavorevole a Pechino, sulle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, per esercitare pressioni sulla Cina.

Inoltre, Duterte ha avvertito che il suo governo intende rivolgersi a Russia e Cina per gli approvvigionamenti militari, spezzando potenzialmente il quasi monopolio americano nelle forniture in questo ambito che dura almeno dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Duterte ha spiegato che Mosca e Pechino sono disposte a vendere armi “senza condizioni”, al contrario degli USA.

Le politiche indipendenti invocate da Duterte non comportano in ogni caso una rottura definitiva con Washington. Il presidente filippino ha aggiunto infatti che il suo paese “non volterà le spalle a nessuno”, mentre il ministro degli Esteri, Perfecto Yasay, solitamente più moderato di Duterte, ha garantito che “la solida amicizia” con gli Stati Uniti non verrà intaccata.

L’atteggiamento di Rodrigo Duterte sulle questioni di politica estera è dettato principalmente dalla consapevolezza dell’importanza della Cina per mantenere livelli di crescita economica sostenuti in un paese che continua ad avere un tasso di povertà elevatissimo e infrastrutture fatiscenti.

Duterte ha già intrapreso iniziative per sviluppare i rapporti economico-commerciali con la Cina, come aveva fatto la presidente delle Filippine fino al 2010, Gloria Macapagal Arroyo, prima della svolta strategica del successore di quest’ultima, Benigno Aquino, considerato un fedelissimo di Washington.

L’equilibrismo di Duterte rischia però di diventare insostenibile già nel breve periodo, poiché la crescente rivalità con la Cina spinge gli Stati Uniti a esigere posizioni chiare dai propri alleati circa la disponibilità ad abbracciare le politiche provocatorie adottate contro Pechino. Le tensioni con le Filippine dimostrano però allo stesso tempo anche la declinante influenza americana in Asia orientale e le difficoltà a conservare rigide alleanze in una realtà segnata sempre più dal multipolarismo, nonché dall’ascesa della Cina e dalla sua capacità di condizionare le scelte strategiche dei paesi vicini.

Le tensioni con le Filippine dimostrano però allo stesso tempo anche la declinante influenza americana in Asia orientale e le difficoltà a conservare rigide alleanze in una realtà segnata sempre più dal multipolarismo, nonché dall’ascesa della Cina e dalla sua capacità di condizionare le scelte strategiche dei paesi vicini.

Un’ulteriore dimostrazione degli affanni americani in Asia si è avuta nel recente summit dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) in Laos, al termine del quale gli Stati Uniti hanno dovuto incassare l’ennesimo rifiuto dei paesi membri di condannare apertamente le operazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

Non solo, la Cina e i paesi ASEAN, incluse le Filippine, hanno finito per approvare all’unanimità un codice di condotta per regolare i conflitti ed eventuali situazioni di crisi nelle stesse acque contese, proprio come chiedeva da tempo il governo di Pechino.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Dopo il quinto test nucleare effettuato dal regime della Corea del Nord venerdì scorso, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno prevedibilmente risposto in maniera molto dura, minacciando nuove sanzioni se non addirittura un devastante attacco militare. Martedì, poi, due bombardieri B-1 americani hanno provocatoriamente sorvolato i cieli della Corea del Sud, in segno di “solidarietà” con l’alleato di Seoul.

Nella capitale sudcoreana ha parlato anche l’inviato dell’amministrazione Obama per la Corea del Nord, Sung Kim, il quale ha ribadito che l’intenzione del suo governo è quella di fare approvare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite “la più dura risoluzione possibile”.

Il diplomatico americano ha affermato che anche la Cina, cioè il principale alleato di Pyongyang, considera necessaria una risoluzione ONU in risposta al più recente test nucleare nordcoreano. Il Quotidiano del Popolo cinese ha infatti scritto martedì che Pechino ritiene che l’iniziativa del regime di Kim Jong-un “non favorisca la pace e la stabilità nella penisola di Corea”.

Allo stesso tempo, l’organo del Partito Comunista Cinese ha sottolineato la preferenza per il dialogo e i negoziati, peraltro in fase di stallo dal 2009 nella forma delle cosiddette “6 parti” (Corea del Nord, Corea del Sud, USA, Cina, Russia, Giappone).

I due B-1 americani sono giunti da una base a Guam, nell’Oceano Pacifico, e sono stati scortati da aerei da guerra sudcoreani fino a poco meno di 80 chilometri dal confine con la Corea del Nord. La manovra rientra nelle consuete modalità di risposta di Washington alle provocazioni di Pyongyang e, puntualmente, finiscono per aggravare lo scontro, suscitando reazioni e minacce decisamente al di sopra delle righe da parte del regime stalinista nordcoreano.

Le stesse misure adottate da Washington e Seoul dopo i “colloqui strategici” bilaterali di questa settimana non lasciano intravedere alcuna disponibilità ad aprire un vero dialogo con la Corea del Nord. I ministeri della Difesa dei due alleati hanno ribadito infatti che il regime di Kim deve rinunciare preventivamente al proprio programma nucleare in maniera “completa, verificabile e irreversibile”.

I due governi hanno anche confermato la volontà di installare sul territorio sudcoreano il sistema missilistico americano THAAD (“Difesa d’area terminale ad alta quota”), ufficialmente per rafforzare le capacità difensive di Seoul in caso di attacco dalla Corea del Nord ma visto correttamente da Pechino come una seria minaccia al proprio deterrente nucleare.

La questione del THAAD complica perciò ulteriormente la crisi coreana. L’accelerazione di Washington e Seoul su questo sistema anti-missilistico rischia infatti di irrigidire e rendere ancora più delicata la posizione della Cina. Pechino si trova da tempo di fronte a un dilemma per quanto riguarda la Corea del Nord. Da un lato, il governo cinese assiste con preoccupazione alle provocazioni dell’alleato nordcoreano, poiché non fanno che offrire l’occasione agli Stati Uniti per procedere sempre più con la militarizzazione della penisola di Corea.

Pechino si trova da tempo di fronte a un dilemma per quanto riguarda la Corea del Nord. Da un lato, il governo cinese assiste con preoccupazione alle provocazioni dell’alleato nordcoreano, poiché non fanno che offrire l’occasione agli Stati Uniti per procedere sempre più con la militarizzazione della penisola di Corea.

D’altra parte, Pechino esita però a esercitare pressioni su Pyongyang per il timore che un ulteriore isolamento del regime possa rischiare di destabilizzarlo o farlo crollare. Un esito di questo genere potrebbe sfociare nell’unificazione della penisola di Corea sotto il controllo americano, le cui forze armate sarebbero a quel punto direttamente al confine con la Cina.

Gli scrupoli cinesi sono alimentati anche dalle recenti minacce americane e sudcoreane indirizzate verso Pyongyang. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha citato questa settimana un funzionario del governo di Seoul che ha descritto un piano del ministero della Difesa per distruggere la capitale della Nordcorea se dovessero emergere i preparativi da parte del regime per un attacco con armi nucleari.

Qualche mese fa alcuni organi di stampa avevano inoltre riportato l’esistenza di un piano segreto (OPLAN 5015) di Stati Uniti e Corea del Sud che prevede attacchi preventivi contro i centri di comando del Nord, assieme alla “decapitazione” della leadership del regime.

I preparativi americani per contrastare la minaccia di Pyongyang sono dunque in larga misura diretti contro la Cina e rappresentano, nel quadro della cosiddetta “svolta” asiatica promossa dall’amministrazione Obama, il corrispettivo nella penisola coreana delle provocazioni di Washington nel Mar Cinese Meridionale, sempre nei confronti di Pechino.

La condotta spesso imprevedibile e apparentemente irrazionale di Kim Jong-un consente fin troppo facilmente al governo americano e ai media ufficiali negli Stati Uniti, così come in Corea del Sud o in Giappone, di additare il regime nordcoreano come una minaccia esistenziale, la cui rimozione, anche con la forza, sarebbe tutto sommato giustificata.

Emblematico degli sforzi per rafforzare questa impressione è stato ad esempio un commento dell’esperto della Corea del Nord, Joel Wit, pubblicato martedì dal New York Times. Fondatore del sito 38north.org, Wit sostiene che gli Stati Uniti, e non la Cina, siano l’unica potenza in grado di risolvere la crisi coreana.

Per questa ragione, Washington dovrebbe utilizzare “il potenziale diplomatico, militare ed economico a sua disposizione”, prendendo parallelamente “tutte le misure necessarie a proteggere i propri alleati”, incluse quelle che “possono irritare la Cina”, come appunto la recente decisione di installare il sistema missilistico THAAD in Corea del Sud. Eventuali ulteriori sanzioni contro Pyongyang dovrebbero essere poi adottate unilateralmente, visto che le pressioni su Pechino risulterebbero sempre “insufficienti” per via della necessità, da parte cinese, di preservare la stabilità del regime. Il ritorno al tavolo dei negoziati non viene escluso da Wit, anche se ciò sarebbe di fatto impossibile, dal momento che le iniziative preventive che gli Stati Uniti dovrebbero adottare non farebbero che peggiorare i rapporti già virtualmente inesistenti con una Corea del Nord che, da sempre, mostra di essere disponibile al dialogo soltanto se condotto su un piano paritario.

Eventuali ulteriori sanzioni contro Pyongyang dovrebbero essere poi adottate unilateralmente, visto che le pressioni su Pechino risulterebbero sempre “insufficienti” per via della necessità, da parte cinese, di preservare la stabilità del regime. Il ritorno al tavolo dei negoziati non viene escluso da Wit, anche se ciò sarebbe di fatto impossibile, dal momento che le iniziative preventive che gli Stati Uniti dovrebbero adottare non farebbero che peggiorare i rapporti già virtualmente inesistenti con una Corea del Nord che, da sempre, mostra di essere disponibile al dialogo soltanto se condotto su un piano paritario.

Simili proposte, valutate con ogni probabilità da molti all’interno del governo e dell’apparato militare americano, prospettano dunque l’illusione della possibilità di una soluzione sostanzialmente unilaterale alla crisi coreana. La Cina molto difficilmente potrebbe tuttavia rimanere fuori dall’equazione, se non al prezzo di alimentare ancor più le tensioni in Asia nord-orientale e far salire pericolosamente il rischio di un conflitto tra potenze nucleari.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con il calare del sole nella serata di lunedì, l’ultimo accordo per il cessate il fuoco in Siria, negoziato tra Russia e Stati Uniti, è entrato in vigore in un paese che nel fine settimana aveva registrato una nuova impennata nei combattimenti tra forze regolari e formazioni “ribelli”. L’intesa è il frutto di lunghi negoziati tra il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano, John Kerry.

Ma nonostante il relativo entusiasmo che ha accompagnato l’annuncio, anche la nuova tregua sembra poter fare poco per conciliare gli obiettivi divergenti delle due potenze con i maggiori interessi in un conflitto che dura ormai da più di cinque anni.

Subito dopo la notizia dell’accordo, quest’ultimo è stato messo in dubbio da svariati gruppi armati che si battono contro le forze di Assad. Quanto meno ambigua è stata ad esempio la risposta del cosiddetto Libero Esercito della Siria (FSA). Il portavoce di una fazione di quest’ultimo ha detto alla CNN di avere indirizzato un messaggio all’amministrazione Obama per manifestare i propri dubbi sulla tregua, visto che essa non include la formazione jihadista Jabhat Fateh al-Sham, già nota come Fronte al-Nusra e legata ad al-Qaeda, la quale gioca un ruolo di spicco nella guerra al regime.

Mentre la posizione ufficiale dell’FSA dovrebbe comunque prevedere l’appoggio alla tregua, a condizione che Mosca e Damasco ne rispettino i termini, altri rappresentanti dell’opposizione armata si sono lamentati della necessità che i gruppi “moderati” si separino da quelli fondamentalisti, come Jabhat Fateh al-Sham, visto che le formazioni di entrambe le tendenze collaborano regolarmente sul campo.

Il cessate il fuoco è stato respinto poi da Ahrar al-Sham, un altro gruppo fondamentalista attivo in Siria, appoggiato dall’Arabia Saudita e molto vicino all’ex Fronte al-Nusra. La Russia, considera terroristica questa formazione ma Washington ha finora declinato gli inviti a definirla ufficialmente come tale, sia per non fare un torto a Riyadh sia per non mettere ulteriormente in crisi l’opposizione anti-Assad che conta in larga misura proprio su gruppi integralisti come questo.

Simili disaccordi confermano ancora una volta come, a differenza di quanto sostenuto in Occidente, nella galassia dell’opposizione armata siriana sia molto difficile individuare i “ribelli” buoni e quelli cattivi, o i moderati e i fondamentalisti. La questione della separazione dei gruppi che si battono contro Assad è perciò uno scoglio probabilmente insormontabile nell’implementazione della tregua appena sottoscritta da Russia e Stati Uniti.

Tutti questi gruppi, nonostante le rivalità interne, fanno parte dello stesso progetto dei governi occidentali e dei loro alleati in Medio Oriente per rovesciare il regime di Damasco e le distinzioni proposte dai loro sostenitori e dalla stampa internazionale sono ingannevoli. Proprio sull’impossibilità di separare i ribelli accettabili da quelli impresentabili si sono spesso arenati gli sforzi diplomatici nel recente passato, come nel caso della precedente tregua negoziata tra Mosca e Washington a inizio anno, naufragata in breve tempo. La separazione non è infatti mai avvenuta ed è lecito dubitare che ciò possa avvenire in questa occasione.

Lo stop alle ostilità dovrebbe in ogni caso durare per almeno sette giorni, in seguito ai quali, se dovessero esserci segnali positivi, Russia e Stati Uniti inizieranno una fase di collaborazione per colpire congiuntamente lo Stato Islamico (ISIS/Daesh) e altri gruppi estremisti. Se ciò dovesse accadere, le aree in cui opererebbero gli aerei da guerra russi e americani diventeranno off-limits per i velivoli del regime, accelerando di fatto la creazione di una no-fly zone che dovrebbe in qualche modo essere fatta rispettare, con il rischio di scontri diretti tra l’aviazione siriana e le forze americane. La tregua non influirà inoltre nemmeno sulle operazioni militari che la Turchia sta conducendo nel nord della Siria, ufficialmente dirette contro l’ISIS/Daesh e, soprattutto, le forze curde. Anzi, lo stesso presidente Erdogan ha avvertito nei giorni scorsi che l’intervento oltre il confine meridionale dovrà essere allargato, visto il “dovere” del suo paese di sconfiggere l’ISIS/Daesh.

La tregua non influirà inoltre nemmeno sulle operazioni militari che la Turchia sta conducendo nel nord della Siria, ufficialmente dirette contro l’ISIS/Daesh e, soprattutto, le forze curde. Anzi, lo stesso presidente Erdogan ha avvertito nei giorni scorsi che l’intervento oltre il confine meridionale dovrà essere allargato, visto il “dovere” del suo paese di sconfiggere l’ISIS/Daesh.

Se i contorni dell’invasione della Turchia sono ancora oggetto di discussione e l’operazione potrebbe essere stata concordata o, più probabilmente, tollerata da Mosca e Damasco, la mossa di Erdogan può potenzialmente facilitare anche un’intensificazione degli sforzi per rimuovere Assad, saldandosi alle manovre degli Stati Uniti e dei loro alleati tramite l’entrata in vigore del cessate il fuoco.

Ciò è del tutto possibile se si considerano il senso della tregua stessa e le reali intenzioni di coloro che l’hanno negoziata, soprattutto a Washington. Visto l’impegno e gli investimenti degli Stati Uniti in oltre cinque anni per forzare il cambio di regime a Damasco, è impensabile che l’obiettivo americano sia esclusivamente quello di riportare la pace in Siria, tanto più attraverso un’intesa con un governo - quello russo - che, sostenendo militarmente Assad, rappresenta il principale ostacolo alla realizzazione dei piani USA per il futuro di questo paese.

Molto più verosimile è piuttosto l’ipotesi che l’amministrazione Obama intenda prendere tempo e far respirare le forze “ribelli” fiaccate dalla controffensiva del regime con l’aiuto di Russia, Iran e Hezbollah. Ad Aleppo, in particolare, l’opposizione armata è sull’orlo di una sconfitta catastrofica che rischia di compromettere l’intero progetto per abbattere il regime alauita.

Considerando anche che la strategia siriana dell’amministrazione Obama sembra essere in pieno caos, sono in molti a credere che l’impegno del segretario Kerry rifletta il tentativo di rallentare il tracollo dei “ribelli” tramite un cessate il fuoco, in modo da consentire a questi ultimi di riorganizzarsi. In questo modo, gli Stati Uniti potrebbero temporeggiare fino all’installazione di un nuovo presidente alla Casa Bianca, il quale sarebbe chiamato a delineare i piani futuri per la Siria.

Soprattutto in caso di successo di Hillary Clinton, l’intervento per rimuovere Assad verrebbe rinvigorito, visto che l’ex first lady ha più volte fatto capire di essere disposta a valutare azioni più incisive che Obama è stato invece finora molto cauto nel prendere in considerazione.

La tregua, infine, nella migliore delle ipotesi dovrebbe facilitare la ripresa del processo diplomatico per una soluzione pacifica del conflitto. Anche in questo caso è tutt’altro che chiaro come potranno essere superati gli ostacoli che erano apparsi insormontabili nei precedenti round di negoziati tra i rappresentanti del governo di Damasco, dell’opposizione armata e delle potenze coinvolte nel conflitto.

Gli Stati Uniti e i loro alleati continuano a parlare di una transizione politica in Siria nella quale il presidente Assad dovrà necessariamente farsi da parte. La stessa posizione continua a essere sostenuta anche dall’opposizione. Il cosiddetto Alto Comitato per i Negoziati, un organo composto da leader “ribelli” e promosso dall’Arabia Saudita, ha recentemente presentato un proprio piano per il futuro della Siria, incentrato nuovamente sulla rinuncia di Assad al potere.

Alla luce degli sforzi nel sostenere il regime siriano, è molto improbabile che la Russia possa acconsentire a una transizione politica a Damasco in questi termini. Inoltre, la situazione sul campo e, a ben vedere, il fatto che l’attuale governo siriano sia molto più popolare dei “ribelli”, le persistenti richieste di dimissioni preventive di Assad appaiono inverosimili.

Ciò induce anche a interrogarsi sulle ragioni per cui Mosca abbia accettato di negoziare così a lungo e accettare un accordo con un paese, come gli Stati Uniti, che ha evidentemente altri obiettivi rispetto al ristabilimento della pace in Siria. La decisione presa da Putin va forse in parte collegata a un’attitudine al dialogo con l’Occidente che non è mai venuta meno, nonostante le tensioni di questi ultimi anni, per cercare un qualche accomodamento nel perseguimento dei rispettivi interessi sul piano internazionale. Alcuni osservatori ritengono invece, come ha spiegato un commento apparso questa settimana sul sito web della testata Sputnik News, finanziata dal governo di Mosca, che anche Siria e Russia possano avere fatto i loro calcoli e la tregua sia utile per rilanciare un’offensiva contro i “ribelli” in maniera ancora più decisa.

Alcuni osservatori ritengono invece, come ha spiegato un commento apparso questa settimana sul sito web della testata Sputnik News, finanziata dal governo di Mosca, che anche Siria e Russia possano avere fatto i loro calcoli e la tregua sia utile per rilanciare un’offensiva contro i “ribelli” in maniera ancora più decisa.

Oppure, visto che il Cremlino deve ben conoscere l’inclinazione all’inganno di Washington, pur sapendo che la più recente iniziativa è destinata a fallire, si è vista nella tregua un’occasione per promuovere l’immagine di una Russia che si adopera per la pace. Così facendo, l’eventuale naufragio del cessate il fuoco potrebbe mostrare la falsità delle intenzioni americane, con la probabile mancata separazione delle diverse fazioni “ribelli”.

Quali che siano le intenzioni di Mosca e Washington, malgrado l’accordo appena raggiunto dai due governi, le probabilità di un nuovo aggravamento della guerra in Siria continuano ad apparire maggiori rispetto a quelle di una soluzione pacifica o anche solo di un attenuamento del sanguinoso conflitto in corso.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In un discorso pubblico tenuto a Praga nella primavera del 2009, l’allora neo-presidente americano Obama promise un impegno per la riduzione delle armi nucleari in tutto il pianeta, in modo da mettere fine alla persistente “mentalità da Guerra Fredda”. Quasi otto anni più tardi e a quattro mesi dall’uscita definitiva dalla Casa Bianca, però, non solo sono proprio gli Stati Uniti ad avere aggravato le tensioni internazionali, ma la sua amministrazione sembra avere dato un impulso come poche altre alle capacità nucleari americane.

Un altro voltafaccia di Obama in questo ambito riguarda anche la politica del cosiddetto “primo colpo” nucleare, la strategia per la quale una potenza dotata di ordigni atomici si riserva la possibilità di attaccare per prima con questi ultimi un paese nemico.

Nei mesi scorsi, alcuni giornali americani avevano previsto una dichiarazione formale da parte di Obama con la quale avrebbe ufficializzato la rinuncia da parte degli Stati Uniti a questa dottrina preventiva. Con questa presa di posizione, l’arsenale nucleare USA sarebbe stato attivato solo in risposta a un attacco atomico di un altro paese.

Questa mossa era stata presa in considerazione dal presidente uscente per lasciare una qualche eredità “pacifista” di un’amministrazione tra le più guerrafondaie, se non la più guerrafondaia in assoluto, della storia americana. Pur essendo fortemente simbolica, la decisione sul “primo colpo” nucleare non avrebbe fatto che ratificare in maniera ufficiale una posizione tenuta tacitamente da tutti i governi USA dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Un articolo pubblicato questa settimana dal New York Times, che cita anonimi membri dell’amministrazione Obama, rivela invece come, dopo un dibattito interno, il presidente abbia alla fine deciso di evitare di pronunciare una rinuncia alla dottrina del “primo colpo” nucleare, mantenendo così l’ambiguità che ha prevalso finora e, quindi, l’opzione di attaccare preventivamente un paese nemico con questo genere di armi.

La ricostruzione del Times propone uno scenario nel quale esponenti di spicco del gabinetto e consiglieri del presidente hanno fatto pressioni per mantenere lo status quo in materia di politica nucleare. Le ragioni principali sono legate ufficialmente al timore che paesi alleati, come il Giappone e la Corea del Sud in Asia, o i paesi Baltici in Europa, possano interpretare il gesto di Obama come un segno di debolezza, fino a ritenere di non essere coperti dal cosiddetto “ombrello nucleare” americano.

Gli alleati in Europa occidentale, come aveva spiegato un commento del Washington Post a metà agosto, temono invece che le loro dottrine nucleari e quelle degli Stati Uniti possano finire per divergere e creare problemi di “coordinamento” nel caso di una crisi internazionale. A insistere maggiormente affinché Obama rinunci all’abbandono formale della strategia del “primo colpo” nucleare è stato il segretario alla Difesa, Ashton Carter. Il capo del Pentagono sembra avere sottolineato, tra l’altro, che una decisione in questo senso giungerebbe nel momento sbagliato, viste le tensioni esistenti con Russia e Cina.

A insistere maggiormente affinché Obama rinunci all’abbandono formale della strategia del “primo colpo” nucleare è stato il segretario alla Difesa, Ashton Carter. Il capo del Pentagono sembra avere sottolineato, tra l’altro, che una decisione in questo senso giungerebbe nel momento sbagliato, viste le tensioni esistenti con Russia e Cina.

Identiche obiezioni, anche se espresse in maniera più cauta, caratterizzano le posizioni del segretario di Stato, John Kerry, e di quello dell’Energia, Ernest Moniz, al cui dipartimento è affidata la responsabilità del mantenimento dell’arsenale nucleare americano.

All’interno dell’amministrazione Obama sembra essere avvenuto comunque un acceso dibattito sulla questione. Malgrado le posizioni dei responsabili della politica estera e dell’apparato militare, in molti vicino al presidente sollecitavano una rinuncia ufficiale all’opzione del “primo colpo”.

Questi ultimi non sono comunque animati da spirito pacifista, ma ritengono piuttosto che un’azione di questo genere da parte di Obama contribuirebbe almeno in parte a riabilitare gli Stati Uniti dopo oltre un decennio di guerre e crimini vari. Per costoro, in sostanza, un’eventuale dichiarazione che ripudi il “primo colpo” nucleare sarebbe un utile esercizio di pubbliche relazioni, senza di fatto intaccare il potenziale offensivo della macchina da guerra americana.

Uno dei principali consiglieri di Obama in materia di armi nucleari, l’ex capo di Stato Maggiore, generale James Cartwright, lo aveva ammesso indirettamente in un articolo firmato per il New York Times lo scorso mese di agosto. Cartwright ricordava infatti come gli USA possano contare su mezzi di “persuasione” formidabili anche senza ricorrere alle armi nucleari. Tra di essi elencava l’arsenale convenzionale e informatico, ma anche il presunto vantaggio tecnologico, la forza diplomatica e alleanze con paesi di tutti i continenti.

Se l’inversione di rotta sul nucleare di Obama sembra apparentemente non cambiare nulla nell’ambito della dottrina militare a stelle e strisce e, infatti, non ha suscitato particolare interesse tra i media americani né, tantomeno, tra quelli esteri, essa ha in realtà dei risvolti estremamente preoccupanti.

Innanzitutto, la notizia si inserisce in un quadro segnato dalle ripetute provocazioni americane nei confronti di paesi rivali dotati di armi nucleari, come Russia e Cina, che hanno fatto salire alle stelle il rischio di uno scontro militare diretto. Nel primo caso vanno ricordati almeno il golpe di estrema destra in Ucraina, che ha deposto un presidente filo-russo democraticamente eletto, e il costante processo di militarizzazione dei paesi NATO in Europa orientale.

Per quanto riguarda la Cina, invece, l’attenzione degli USA è rivolta in particolare ai mari del sud-est asiatico, dove vengono alimentate in maniera deliberata le dispute territoriali con gli altri paesi della regione e condotte missioni di “pattugliamento” in aree contese ma controllate da Pechino.

In definitiva, il passo indietro di Obama sull’uso dichiarato delle armi nucleari risponde a una logica oggettiva, determinata dagli sforzi della classe dirigente americana di invertire il proprio declino ed esercitare il controllo sulle aree cruciali del globo, contenendo parallelamente la crescita e l’influenza di nuove potenze emergenti. In altre parole, la notizia riportata dal New York Times sulla probabile mancata rinuncia alla politica del “primo colpo” nucleare implica che gli Stati Uniti non intendono fare alcun passo indietro rispetto all’attuale atteggiamento aggressivo nei confronti di Russia e Cina, ma anche di Iran o Corea del Nord. Anzi, per difendere i propri interessi strategici, i vertici politici e militari americani affermano di essere pronti a far ricorso preventivamente anche alle armi più distruttive in loro possesso.

In altre parole, la notizia riportata dal New York Times sulla probabile mancata rinuncia alla politica del “primo colpo” nucleare implica che gli Stati Uniti non intendono fare alcun passo indietro rispetto all’attuale atteggiamento aggressivo nei confronti di Russia e Cina, ma anche di Iran o Corea del Nord. Anzi, per difendere i propri interessi strategici, i vertici politici e militari americani affermano di essere pronti a far ricorso preventivamente anche alle armi più distruttive in loro possesso.

Che questa situazione sia stata favorita dal presidente Obama può apparire singolare, viste le promesse di combattere contro la proliferazione del nucleare all’inizio del suo mandato alla presidenza. In realtà, come ha dimostrato uno studio della Federazione degli Scienziati Americani, Obama è il presidente che ha smantellato il minor numero di testate nucleari a partire dalla fine della Guerra Fredda.

Non solo, mentre in svariate uscite pubbliche proclamava la necessità di abbandonare “la logica della paura” e di costruire un mondo “senza armi nucleari”, come in una recente storica visita a Hiroshima, Obama ha lanciato un colossale piano per l’ammodernamento dell’arsenale atomico americano che, secondo alcuni studi indipendenti, dovrebbe costare qualcosa come mille miliardi di dollari nei prossimi tre decenni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Uno dei protagonisti principali della campagna elettorale per le presidenziali in corso negli Stati Uniti continua a essere insolitamente il presidente russo, Vladimir Putin. Contro quest’ultimo continuano infatti a puntare il dito la candidata Democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, e i media allineati al suo partito, secondo i quali, pur senza una sola prova concreta, il Cremlino starebbe manovrando segretamente per favorire il rivale Repubblicano, Donald Trump.

I Democratici americani accusano ormai da tempo Mosca di voler manipolare il risultato del voto di novembre screditando l’ex segretario di Stato, ritenuta molto più pericolosa del suo sfidante in una futura eventuale escalation delle tensioni tra le due potenze.

Una nuova offensiva contro Putin e il suo governo sembra essere però in corso da qualche giorno e l’inizio è stato probabilmente segnato martedì da una “esclusiva” del Washington Post che ha fatto sapere come alcune agenzie federali abbiano aperto un’indagine sui (molto) presunti attacchi informatici russi ai danni di alcuni uffici elettorali negli Stati Uniti.

Secondo il giornale della capitale, i “cyber-attacchi” condotti sotto la direzione del governo russo avrebbero l’obiettivo di “alimentare la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni politiche americane e nelle imminenti elezioni presidenziali”. Fermo restando che difficilmente al livello di sfiducia degli elettori negli Stati Uniti verso il sistema politico del loro paese possa essere aggiunto qualcosa dalla presunta ingerenza di un paese straniero, la notizia ha fornito un autentico assist alla propaganda Democratica.

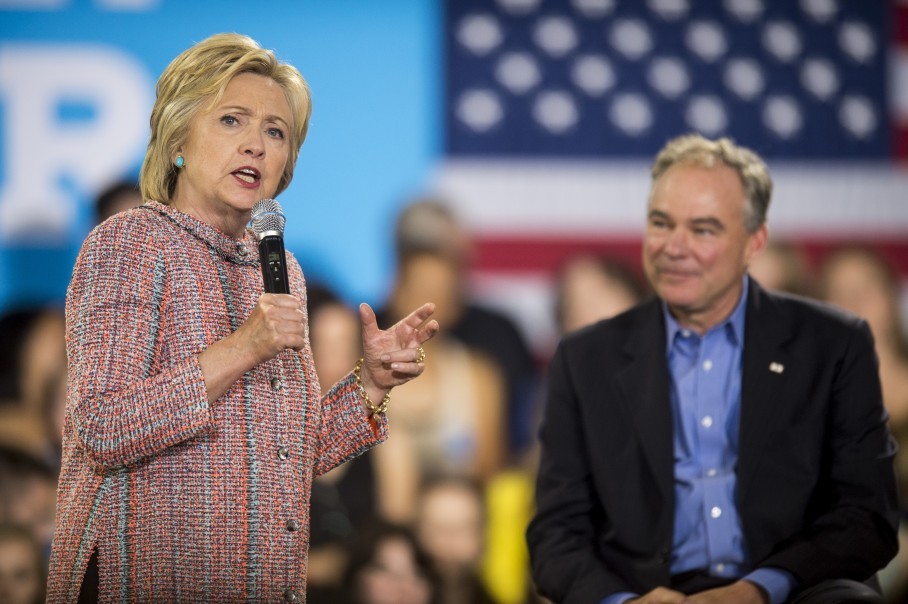

In un intervento pubblico di questa settimana, Hillary ha avvertito i potenziali elettori di qualsiasi orientamento a considerare attentamente la “reale minaccia” rappresentata dall’atteggiamento russo. La candidata alla Casa Bianca ha poi riproposto la tesi dell’esistenza di un qualche accordo tra Putin e Trump. Contro il miliardario newyorchese si è scagliato anche il candidato Democratico alla vice-presidenza, Tim Kaine, durante un discorso in North Carolina. Il senatore della Virginia è tornato in particolare sulle dichiarazioni di Trump relativamente alla NATO, definita un’alleanza obsoleta, e alla sua intenzione di adoperarsi per riallacciare rapporti cordiali con Mosca.

Hillary e il suo staff insistono nell’attaccare la Russia senza elementi concreti che facciano luce sulle responsabilità delle recenti violazioni dei sistemi informatici negli Stati Uniti. Sempre Putin sarebbe poi colpevole anche dell’hackeraggio ai danni del Comitato Nazionale Democratico, finito con la pubblicazione da parte di WikiLeaks di migliaia di e-mail che hanno dimostrato, tra l’altro, il complotto all’interno del partito per far naufragare nelle primarie la candidatura di Bernie Sanders.

La questione dell’ingerenza russa viene utilizzata e ingigantita da Hillary Clinton e i suoi sostenitori principalmente per promuovere le credenziali da “falco” in materia di politica estera e sicurezza nazionale della candidata Democratica. Non a caso, la ex first lady sta raccogliendo un ampio consenso nella la galassia “neo-con”, così come tra i numerosi potenziali criminali di guerra che in precedenti amministrazioni Democratiche o Repubblicane hanno ricoperto incarichi connessi alla promozione dell’imperialismo americano all’estero. Nei giorni scorsi, le critiche contro la Russia di Hillary si sono infatti allargate al ruolo di questo paese nel conflitto siriano. La Clinton ha ricordato il mancato accordo su una tregua in Siria, dopo il faccia a faccia tra Putin e Obama a margine del G20 di questa settimana in Cina, per denunciare il sostegno di Mosca al regime di Assad e per proporre nuovamente la creazione di una “no-fly zone” nel nord della Siria, che servirebbe come base di partenza per una possibile offensiva contro Damasco.

Nei giorni scorsi, le critiche contro la Russia di Hillary si sono infatti allargate al ruolo di questo paese nel conflitto siriano. La Clinton ha ricordato il mancato accordo su una tregua in Siria, dopo il faccia a faccia tra Putin e Obama a margine del G20 di questa settimana in Cina, per denunciare il sostegno di Mosca al regime di Assad e per proporre nuovamente la creazione di una “no-fly zone” nel nord della Siria, che servirebbe come base di partenza per una possibile offensiva contro Damasco.

Il collegamento tra gli attacchi al presidente Putin e lo stallo in Siria fa appunto intravedere un’intensificazione del conflitto in quest’ultimo paese, se non addirittura contro la Russia, in caso di successo Democratico nelle elezioni di novembre. La campagna di Hillary Clinton, incentrata sulle sue credenziali da “comandante in capo”, e la denuncia di Trump come un agente più o meno consapevole del Cremlino hanno perciò lo scopo di preparare l’opinione pubblica americana a un nuovo intervento militare a tutto campo nel prossimo futuro.

Anche per questi motivi e per la repulsione che entrambi i candidati suscitano tra la popolazione americana, i toni e i contenuti della campagna elettorale per le presidenziali in corso negli USA hanno raggiunto un livello tale di degrado da far dimenticare le già difficilmente sopportabili sfide del recente passato.

Limitatamente alla questione delle operazioni attribuite alla Russia, va notato che gli attacchi portati contro Mosca da Hillary, dai suoi sostenitori e dai media si basano praticamente soltanto su dichiarazioni di esponenti di agenzie governative che assicurano come hacker al servizio del Cremlino stiano violando impunemente i computer degli uffici del Partito Democratico e delle autorità elettorali americane.

A queste voci si aggiungono spesso quelle di compagnie private che operano nel campo della sicurezza informatica, mentre quasi sempre fuori dai media “mainstream” restano le opinioni di quanti, inclusi ex pezzi grossi “pentiti” dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana (NSA) come William Binney, attribuiscono piuttosto gli attacchi informatici e, soprattutto, le fughe di informazioni a fonti interne alle agenzie violate.

Lo stesso Edward Snowden era intervenuto sulla questione, facendo notare che, se l’FBI o la NSA avessero a disposizione prove certe del coinvolgimento russo, le avrebbero già rese pubbliche senza esitazioni.

Invece, essendo poco più che propaganda, l’offensiva in atto contro la Russia si basa su una campagna orchestrata ad arte e che prevede il ripetersi di accuse senza fondamento, di insinuazioni e affermazioni date per incontrovertibili di presunti “esperti” informatici ed esponenti dell’intelligence che devono essere per forza di cose a conoscenza della verità.

Questo “dibattito” che sta caratterizzando la campagna per la Casa Bianca non sembra comunque giovare particolarmente a Hillary Clinton. La decisione di incentrare la propria campagna non sugli affanni dell’economia, cavalcando l’entusiasmo generato dall’agenda progressista di Sanders, ma sulle questioni che stanno a cuore solo alla classe dirigente americana spiega in parte i numeri proposti dai più recenti sondaggi negli Stati Uniti.

Con un rivale Repubblicano al limite dell’impresentabilità, gravato oltretutto da una serie infinita di polemiche e bersagliato quotidianamente dalla stampa “liberal”, a due mesi dal voto Hillary Clinton ha visto svanire il vantaggio che aveva sfiorato in media i dieci punti percentuali dopo la convention Democratica di luglio.

Tra le altre, l’indagine della CNN ha dato questa settimana Trump in vantaggio su Hillary 45% a 43% su scala nazionale, evidenziando anche un altro dato particolarmente allarmante per l’ex segretario di Stato. Il 49% di una sezione dell’elettorato ritenuta cruciale, quella composta dagli “indipendenti”, vale a dire quanti non sono registrati per nessuno dei due principali partiti, ha cioè affermato di volere optare per un voto a Donald Trump, contro appena il 29% orientato a scegliere Hillary Clinton.