- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

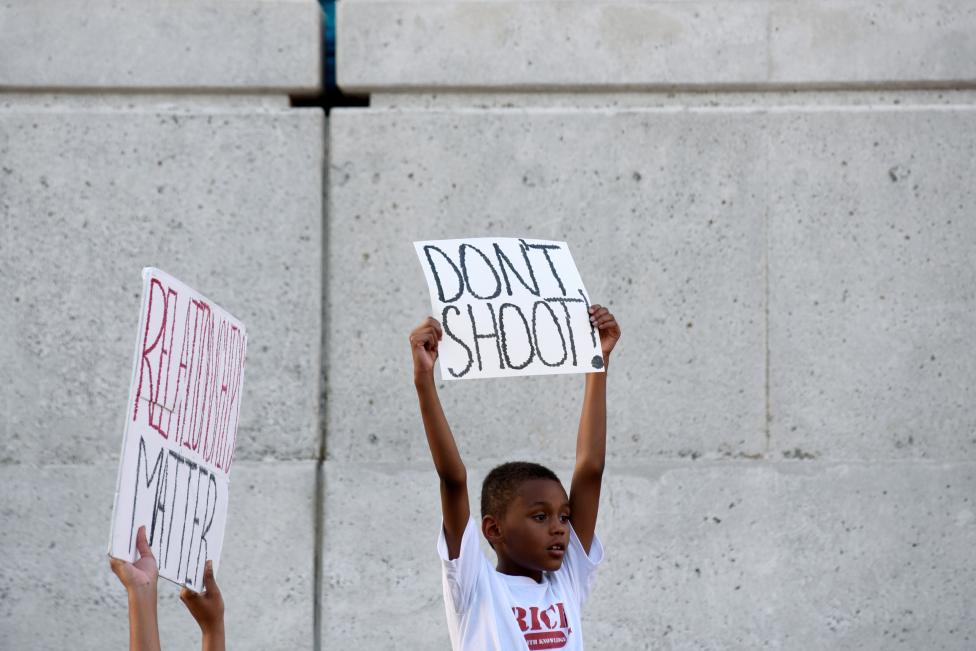

L’uccisione di un 43enne di colore a Charlotte, da parte di un agente di polizia della città del North Carolina, ha fatto riesplodere in un’ondata di proteste tutte le tensioni che attraversano la società americana, provocando l’immediata repressione di quelle stesse forze di sicurezza che continuano a fare vittime innocenti tra le classi più disagiate, al di là del colore della loro pelle.

Le ricostruzioni dei fatti che hanno preceduto la morte di Keith Lamont Scott sono contrastanti e finora la polizia di Charlotte si è rifiutata di rendere pubblica la registrazione effettuata dalla telecamera che gli agenti sono obbligati a indossare durante il servizio.

Scott era in ogni caso nella sua auto in un parcheggio di un edificio residenziale dove stava aspettando uno dei suoi figli di ritorno da scuola quando un’auto della polizia si è avvicinata, scambiandolo probabilmente per un'altra persona su cui pendeva un ordine di arresto.

Secondo alcuni testimoni e i suoi famigliari, Scott aveva tra le mani un libro quando è sceso dall’auto, mentre per la polizia si trattava di una pistola. A questo punto, l’agente Brentley Vinson, anch’esso afro-americano, ha sparato a Scott, uccidendolo. Se anche la versione della polizia dovesse corrispondere al vero, la situazione non giustificava l’uso di un’arma da fuoco da parte dell’agente, visto che in North Carolina è consentito portare con sé una pistola senza che sia necessario nasconderla.

Secondo il conteggio tenuto dal sito killedbypolice.net, Keith Lamont Scott è stato la vittima della polizia numero 840 dall’inizio dell’anno e la sessantesima nel solo mese di settembre. Nel 2015, i morti per mano della polizia americana erano stati, sempre secondo la stessa fonte che si basa sui resoconti dei media, 1.207, quasi cento in più rispetto all’anno precedente.

Sulle proteste scoppiate a Charlotte nella serata di martedì hanno evidentemente influito questi numeri e, in particolare, altre due uccisioni registrate nella settimana precedente in circostanze apparentemente inspiegabili.

Il 13 settembre, a Columbus, nell’Ohio, il 13enne Tyree King è stato ucciso dalla polizia mentre impugnava una pistola giocattolo; due giorni più tardi a Tulsa, in Oklahoma, come ha mostrato un filmato diffuso dalla polizia, Terrence Crutcher di 45 anni è stato colpito fatalmente dopo essere stato fermato con la sua auto e mentre si avvicinava a quest’ultima con le mani alzate. Entrambe le vittime erano di colore.

A Charlotte, le proteste contro l’uccisione di Keith Lamont Scott sono sfociate in un’aperta rivolta, con i manifestanti che hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, bloccato le strade e distrutto le vetrate di alcuni negozi.

Gli eventi seguiti all’esplosione della rabbia della popolazione hanno ricalcato quelli a cui si era assistito tra il 2014 e il 2015 a Ferguson, nel Missouri, e a Baltimora, nel Maryland, dopo l’uccisione da parte della polizia di altri due afro-americani, il 18enne Michael Brown e il 25enne Freddie Gray.

Mercoledì, il governatore della North Carolina, Pat McCrory, ha cioè dichiarato lo stato di emergenza “su richiesta del capo della polizia della contea di Mecklenburg”, di cui fa parte Charlotte. Contestualmente è stata mobilitata la Guardia Nazionale della North Carolina e un contingente di agenti di polizia è giunto dalle località vicine per aiutare le forze locali a contenere le proteste. Negli scontri nella notte tra mercoledì e giovedì, inoltre, un manifestante è rimasto gravemente ferito da colpi di arma da fuoco che la polizia ha però escluso di avere sparato. In parallelo alla repressione, il metodo utilizzato dalla classe dirigente americana per calmare gli animi in queste occasioni consiste nel ricorso ai leader della comunità nera, inclusi esponenti del governo di Washington. Questi ultimi vengono puntualmente chiamati nelle città interessate dai disordini, come in questo caso a Charlotte, per lanciare pubblici appelli alla riconciliazione con le autorità e ad avere fiducia nelle indagini e nel normale corso della giustizia.

In parallelo alla repressione, il metodo utilizzato dalla classe dirigente americana per calmare gli animi in queste occasioni consiste nel ricorso ai leader della comunità nera, inclusi esponenti del governo di Washington. Questi ultimi vengono puntualmente chiamati nelle città interessate dai disordini, come in questo caso a Charlotte, per lanciare pubblici appelli alla riconciliazione con le autorità e ad avere fiducia nelle indagini e nel normale corso della giustizia.

Questa strategia appare particolarmente insidiosa, poiché punta a mantenere il dibattito sulla violenza della polizia americana nei confini della questione razziale. Tutte o quasi le reazioni delle personalità pubbliche che sono intervenute dopo i fatti di Charlotte, tra cui la candidata alla presidenza Hillary Clinton, hanno sostanzialmente sostenuto che la brutalità della polizia è un problema da ricondurre al razzismo degli agenti e dei vertici delle forze dell’ordine.

Il solo caso di Charlotte smentisce tuttavia questa interpretazione, anche se in altre circostanze il razzismo può chiaramente giocare un ruolo più o meno importante. L’agente che ha ucciso martedì Keith Lamont Scott, così come il capo della polizia appartengono infatti alla stessa comunità afro-americana. Questa realtà non ha dunque impedito l’ennesimo assassinio immotivato e a sangue freddo da parte della polizia.

Inoltre, mentre le sparatorie che sfociano in decessi di cittadini di colore trovano in genere maggiore spazio sui media nazionali e internazionali, le statistiche compilate da varie fonti indicano che almeno la metà delle vittime della polizia negli Stati Uniti sono bianchi.

Piuttosto, un altro elemento accomuna la gran parte dei morti per mano della polizia, cioè il fatto che essi sono quasi sempre poveri o provenienti da situazioni di disagio economico e famigliare, dovute all’aggravarsi delle condizioni materiali di vita in un paese segnato da un aumento fuori controllo delle disuguaglianze sociali.

Ferme restando le singole vicende che caratterizzano i vari episodi di violenza con protagonisti gli agenti di polizia, in generale questi ultimi agiscono di fatto come una forza incaricata di controllare, contenere e reprimere le tensioni e i segnali di rivolta sociale tra le classi più povere.

Il fatto che le minoranze etniche negli Stati Uniti siano costrette a fare i conti in misura maggiore con situazioni di disagio contribuisce a spiegare la ragione per cui gli afro-americani sono in proporzione più esposti alla brutalità della polizia.

Mentre l’intervento dei “pacificatori” di professione e le autorità civili promettono giustizia per le uccisioni come quella di martedì a Charlotte, i numerosissimi precedenti di questi anni suggeriscono il contrario. Sia pure in assenza di statistiche ufficiali, alcune ricerche giornalistiche danno l’idea del grado di impunità di cui godono i poliziotti-assassini. Un’indagine di qualche mese fa della testata on-line Huffington Post ha rivelato ad esempio come nel 2014 e nel 2015 nessun agente sia stato condannato per omicidio a fronte di un totale di oltre 2.300 uccisioni. Dal 2005 solo 13 poliziotti hanno ricevuto una sentenza di condanna negli Stati Uniti. Per il New York Daily News, invece, nonostante le oltre 1.200 uccisioni documentate, nel 2015 appena 7 agenti sono stati oggetto di incriminazioni, evidentemente risultate in tutti i casi nel proscioglimento.

Un’indagine di qualche mese fa della testata on-line Huffington Post ha rivelato ad esempio come nel 2014 e nel 2015 nessun agente sia stato condannato per omicidio a fronte di un totale di oltre 2.300 uccisioni. Dal 2005 solo 13 poliziotti hanno ricevuto una sentenza di condanna negli Stati Uniti. Per il New York Daily News, invece, nonostante le oltre 1.200 uccisioni documentate, nel 2015 appena 7 agenti sono stati oggetto di incriminazioni, evidentemente risultate in tutti i casi nel proscioglimento.

Praticamente a nulla sono servite infine le misure promesse e talvolta adottate dai vertici delle forze di polizia e dallo stesso governo. L’esempio più clamoroso è quello delle telecamere installate sulle auto della polizia o indossate dagli agenti. Infatti, in più di un’occasione, anche in presenza di filmati che documentavano senza possibilità di equivoci la violenza immotivata dei poliziotti, questi ultimi hanno finito per evitare anche solo l’incriminazione formale per i crimini da loro commessi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le residue speranze di salvare la tregua negoziata tra Washington e Mosca in Siria sono di fatto crollate questa settimana in seguito all’accusa rivolta dal Pentagono alle forze armate russe di avere attaccato e distrutto un convoglio umanitario alla periferia settentrionale della città di Aleppo. Le prove e le possibili motivazioni legate all’episodio risultano in realtà molto esili, se non del tutto inesistenti, ma la responsabilità attribuita alla Russia consente al governo degli Stati Uniti di liberarsi di un accordo che minacciava di aggravare divisioni e imbarazzi al proprio interno già emersi subito dopo lo stop ai combattimenti.

Per il dipartimento della Difesa americano, due aerei da guerra russi Sukhoi SU-24 che volavano nell’area dove stava transitando il convoglio nella serata di lunedì sarebbero stati i responsabili del bombardamento che ha annientato 18 dei 31 veicoli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Nessuna prova è stata come al solito presentata dal governo americano, ma i principali media hanno praticamente avallato la versione del Pentagono, basata su non meglio precisate “informazioni di intelligence”.

Martedì, il segretario di Stato, John Kerry, ha comunque sostenuto che la tregua “non è morta” dopo avere incontrato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. In precedenza, il governo siriano aveva però dichiarato finito il cessate il fuoco, mentre Mosca ha acconsentito per ora a non mettere da parte gli sforzi per fermare le ostilità.

Anche se i colloqui tra le due parti e gli altri paesi che fanno parte del cosiddetto Gruppo Internazionale di Supporto per la Siria proseguiranno, gli eventi degli ultimi giorni hanno chiarito ancora una volta come gli Stati Uniti abbiano tutta l’intenzione di continuare a destabilizzare la situazione nel paese mediorientale.

L’accusa alla Russia di avere distrutto il convoglio umanitario è infatti il secondo passo fatto dagli USA per forzare il naufragio della tregua. Il primo, e più drammatico, era avvenuto sabato scorso con il bombardamento di una ben nota base militare dell’esercito siriano nella città di Deir ez-Zor, nel quale erano rimasti uccisi quasi cento soldati.

Se in quell’occasione il governo di Washington, il Pentagono e la stampa ufficiale americana avevano propagandato l’inverosimile versione dell’errore, lunedì è stato dato per certo che sia stata la Russia a colpire i mezzi che trasportavano aiuti umanitari destinati alla popolazione di Aleppo. Le ricostruzioni dell’accaduto non hanno lasciato molto spazio a considerazioni che rendono invece meno chiari i fatti, né tantomeno alla versione di Mosca. Per cominciare, il governo di Damasco aveva appena dato la propria approvazione all’ingresso dei convogli umanitari nel paese e non è perciò chiara la ragione per cui avrebbe dovuto bombardarne uno poche ore più tardi, considerando soprattutto l’ondata di condanne che avrebbe suscitato un’azione di questo genere. Se avesse voluto impedirne l’arrivo ad Aleppo avrebbe potuto continuare a bloccare i veicoli al confine, come aveva fatto nei giorni precedenti.

Le ricostruzioni dell’accaduto non hanno lasciato molto spazio a considerazioni che rendono invece meno chiari i fatti, né tantomeno alla versione di Mosca. Per cominciare, il governo di Damasco aveva appena dato la propria approvazione all’ingresso dei convogli umanitari nel paese e non è perciò chiara la ragione per cui avrebbe dovuto bombardarne uno poche ore più tardi, considerando soprattutto l’ondata di condanne che avrebbe suscitato un’azione di questo genere. Se avesse voluto impedirne l’arrivo ad Aleppo avrebbe potuto continuare a bloccare i veicoli al confine, come aveva fatto nei giorni precedenti.

Piuttosto, erano stati vari gruppi armati dell’opposizione anti-Assad a essersi rifiutati di garantire la sicurezza dei convogli. Inoltre, il ministero della Difesa russo ha diffuso un video ripreso da un drone nel quale si può osservare un mezzo dei “ribelli”, nascosto tra il convoglio umanitario, che trasportava un lancia missili, la cui destinazione e il cui utilizzo restano un mistero.

Il luogo dove i veicoli sono stati distrutti, sempre secondo i militari russi, non presenta poi nessuna traccia di un cratere dovuto a bombardamenti, né gli stessi mezzi avrebbero subito i danni tipici di un attacco aereo.

L’episodio ha in ogni caso permesso agli Stati Uniti di insabbiare le proprie responsabilità nell’attacco molto probabilmente deliberato contro la base militare siriana di sabato e, grazie alla stampa “mainstream”, attribuire alla Russia la responsabilità del fallimento della tregua.

La posizione di Mosca sul cessate il fuoco in Siria è tuttavia chiara, così come sia il regime di Assad sia l’Iran avevano dato il proprio assenso allo stop dei combattimenti che non includesse evidentemente le formazioni jihadiste. Gli Stati Uniti, al contrario, si sarebbero trovati di fronte a ostacoli insormontabili se la tregua avesse retto.

Innanzitutto, Washington avrebbe dovuto garantire la separazione dei gruppi “ribelli” moderati da quelli fondamentalisti e questi ultimi sarebbero stati poi oggetto di operazioni militari congiunte tra americani e russi. Questo obiettivo è però apparso da subito impossibile da raggiungere, visto che “ribelli” secolari e integralisti operano in simbiosi o, per meglio dire, i primi sono virtualmente inesistenti all’interno della galassia dell’opposizione armata.

Implementare il dettato della tregua su questo punto avrebbe dunque mostrato clamorosamente la strategia degli Stati Uniti e dei loro alleati sunniti in Medio Oriente per quella che realmente è, basata cioè sull’appoggio a formazioni fondamentaliste se non apertamente terroristiche per abbattere il legittimo governo siriano. L’altro dilemma che aveva consumato il governo e i vertici militari degli Stati Uniti riguarda proprio la necessità di collaborare con Mosca per colpire i terroristi attivi in Siria. Questa opzione non è mai stata accettata dal Pentagono, tanto che il segretario alla Difesa, Ashton Carter, e più di un generale avevano denunciato i “rischi” legati alla creazione di una partnership ad hoc con la Russia in Siria e lasciato intendere che gli ordini dell’autorità civile avrebbero potuto rimanere sulla carta.

L’altro dilemma che aveva consumato il governo e i vertici militari degli Stati Uniti riguarda proprio la necessità di collaborare con Mosca per colpire i terroristi attivi in Siria. Questa opzione non è mai stata accettata dal Pentagono, tanto che il segretario alla Difesa, Ashton Carter, e più di un generale avevano denunciato i “rischi” legati alla creazione di una partnership ad hoc con la Russia in Siria e lasciato intendere che gli ordini dell’autorità civile avrebbero potuto rimanere sulla carta.

Gli sviluppi della situazione siriana di questi ultimi giorni confermano che, al di là delle prese di posizione pubbliche, le decisioni e le mosse del governo e della macchina da guerra degli Stati Uniti sono influenzate da forze che nulla hanno a che vedere con la ricerca di una soluzione pacifica del conflitto.

Ad agire pericolosamente sugli eventi continua invece a essere la volontà di rovesciare il regime di Assad a Damasco e di tenere alto il livello di pressione sulla Russia, con il preciso scopo di limitarne gli spazi di manovra sul piano internazionale e le ambizioni da grande potenza che possano intralciare gli interessi strategici americani.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

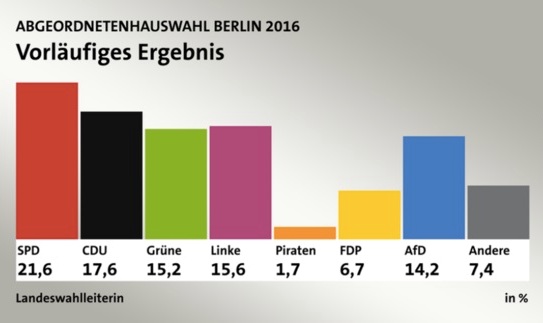

La pesante sconfitta patita dal partito della Cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel voto di domenica per il rinnovo del parlamento della città-stato di Berlino suona come un serio avvertimento in vista delle elezioni federali del prossimo anno. Al tracollo della CDU (Unione Cristiano Democratica) non ha però corrisposto il trionfo della SPD (Partito Social Democratico).

Anzi, il partito che governa assieme alla Merkel a livello federale e nella stessa capitale della Germania, ha fatto segnare anch’esso un’emorragia di consensi, garantendosi la possibilità di continuare a guidare Berlino solo grazie ai progressi del suo probabile prossimo partner di coalizione, Die Linke (La Sinistra).

Tutti le principali formazioni politiche tedesche hanno registrato risultati deludenti o non particolarmente entusiasmanti nell’appuntamento con le urne di domenica. Le scelte degli elettori berlinesi hanno così ricalcato quelle negli altre tre “Länder” che hanno votato negli ultimi mesi (Baden-Württemberg, Renania-Palatinato, Meclemburgo-Pomerania Anteriore), ad eccezione del passo in avanti di Die Linke.

Quello della CDU - 17,6% (-5,7%) - è stato il risultato peggiore della storia di questo partito a Berlino, mentre ancora più voti ha perso la SPD (-6,7%), anche se resta comunque la prima forza nella capitale con il 21,6%. Il successo di Die Linke appare poi relativo. Rispetto alle precedenti elezioni, ha guadagnato quasi 4 punti percentuali, salendo al 15,6%, ma nel recente passato aveva fatto segnare risultati anche migliori. Ad esempio, il predecessore di Die Linke, il Partito del Socialismo Democratico (PDS), nel voto per il parlamento di Berlino nel 2001 aveva toccato addirittura il 22,6%.

A completare un quadro caratterizzato dalla flessione dei partiti tradizionali, i Verdi sono scesi del 2,5% per fermarsi al 15,2%. La formazione che ha beneficiato di questa situazione è stata ancora una volta il partito di estrema destra AfD (Alternativa per la Germania), mentre si è sgonfiato il fenomeno del cosiddetto Partito Pirata, in grado di sfiorare il 9% nel 2011 ma in questa occasione ben al di sotto della soglia di sbarramento del 5%.

L’AfD ha chiuso in doppia cifra anche a Berlino (14,2%) dopo aver fatto lo stesso nelle tre precedenti elezioni regionali. L’ascesa di questo partito populista ed euroscettico, fondato soltanto nel 2013, viene generalmente spiegata con il crescere di una presunta ondata di malcontento in Germania verso le politiche di “accoglienza” agli immigrati del governo federale della Merkel. Più in generale, questa sarebbe la ragione del crollo elettorale registrato dalla CDU nel corso del 2016, anche se, in realtà, l’attitudine del governo federale nei confronti di profughi e immigrati può essere considerata accomodante solo se paragonata alla retorica xenofoba della destra e dell’estrema destra.

Più in generale, questa sarebbe la ragione del crollo elettorale registrato dalla CDU nel corso del 2016, anche se, in realtà, l’attitudine del governo federale nei confronti di profughi e immigrati può essere considerata accomodante solo se paragonata alla retorica xenofoba della destra e dell’estrema destra.

La stessa Merkel ha ad ogni modo indicato proprio l’approccio del suo governo alla questione dei migranti nella giornata di lunedì quando si è assunta la responsabilità della sconfitta a Berlino. La Cancelliera ha espresso un certo rammarico per come è stata gestita la “crisi” in questo ambito nei mesi scorsi, prospettando una svolta a destra nel prossimo futuro sul trattamento dei migranti.

Se l’AfD, come altri movimenti di questa natura in Europa, ha indubbiamente fatto leva sulle paure generate dal fenomeno dell’immigrazione, e ingigantendone i problemi che da esso derivano, la maggior parte dei consensi ottenuti rappresentano piuttosto un voto di protesta che ha a che fare prevalentemente con questioni di natura economica.

Il candidato sindaco a Berlino della CDU, Frank Henkel, aveva d’altra parte preso le distanze dalla Merkel in campagna elettorale, invocando politiche repressive nei confronti degli immigrati, soprattutto quelli di fede islamica. Questa strategia non ha però avuto particolare successo, visto che la maggioranza dei voti è andata a partiti nominalmente progressisti.

Mentre la stampa ufficiale ha continuato a ripetere che la Merkel perde voti per essere troppo poco rigida nei confronti dell’immigrazione, i sondaggi di opinione a Berlino hanno mostrato che il cambiamento degli equilibri elettorali è una reazione determinata dalle frustrazioni legate alla “giustizia sociale, all’economia locale”, all’aumento dei canoni di affitto e alle condizioni del sistema scolastico statale.

Anche il risultato ottenuto dall’AfD, che ha permesso al partito di superare per la decima volta consecutiva la soglia di sbarramento in elezioni statali, non costituisce in nessun modo uno spostamento massiccio a destra dell’elettorato. Recenti indagini di istituti di ricerca tedeschi hanno dimostrato che solo una minima parte di coloro che votano per l’AfD, ovvero circa un quarto, afferma di condividerne le posizioni, mentre il resto, in mancanza di alternative, intende esprimere il proprio malcontento verso gli altri partiti.

Queste stesse motivazioni promettono di animare anche le elezioni federali del 2017 che il partito della Cancelliera rischia seriamente di perdere. Il voto del fine settimana è stato per molti una prova generale del voto nazionale del prossimo anno. La SPD, non meno screditata della CDU, sarà infatti difficilmente in grado di governare senza il sostegno di partiti minori, così che la classe dirigente tedesca sta gettando le basi per un gabinetto “rosso-rosso-verde”. Quest’ultima è la soluzione che si prospetta anche a Berlino, con la SPD che ha già avviato i negoziati con Die Linke e i Verdi. Che nella capitale tedesca e a livello federale una simile alleanza rappresenti una svolta progressista sarà in ogni caso tutto da dimostrare e i dubbi sono più che legittimi.

Quest’ultima è la soluzione che si prospetta anche a Berlino, con la SPD che ha già avviato i negoziati con Die Linke e i Verdi. Che nella capitale tedesca e a livello federale una simile alleanza rappresenti una svolta progressista sarà in ogni caso tutto da dimostrare e i dubbi sono più che legittimi.

Il governo di coalizione SPD-Verdi, nato dopo il voto del 1998, fu protagonista dell’invio all’estero di militari tedeschi con incarichi da combattimento per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, nonché di tagli senza precedenti al welfare tramite le “riforme” contenute nella famigerata “Agenda 2010” dell’allora primo ministro Social Democratico, Gerhard Schröder.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La strage di soldati siriani compiuta dalle forze aree americane nel pomeriggio di sabato è stata subito condannata dalla Russia come un atto intenzionale, volto con ogni probabilità a far saltare la tregua precariamente in vigore nei cinque giorni precedenti e, di fatto, a favorire l’offensiva dello Stato Islamico (ISIS/Daesh). Gli Stati Uniti hanno sostenuto invece che l’attacco si è trattato di un “errore”, ma la situazione militare consolidata nella città colpita - Deir ez-Zor - e le contraddizioni interne al governo e ai vertici delle forze armate americane sull’approccio al cessate il fuoco rendono improbabile la versione ufficiale proposta da Washington.

Le bombe sulle postazioni dell’esercito regolare di Damasco hanno ucciso più di 60 soldati e fatto un centinaio di feriti. Subito dopo il blitz, gli uomini dell’ISIS/Daesh sono andati all’assalto nel tentativo di guadagnare terreno in una città che da tempo tengono sotto assedio.

Il ministero della Difesa russo ha reagito molto duramente al bombardamento, non solo definendolo intenzionale ma accusando apertamente gli Stati Uniti di sostenere l’ISIS/Daesh. La rappresentanza russa all’ONU ha poi richiesto la convocazione d’urgenza del Consiglio di Sicurezza, previsto per la serata di domenica a New York. I toni provenienti da Mosca indicano un serio aggravarsi delle tensioni tra le due potenze e il rischio sempre più concreto di un confronto militare diretto con gli Stati Uniti in Siria.

L’ambasciatrice americana, Samantha Power, da parte sua ha deciso sabato di parlare subito alla stampa e, dopo avere espresso il dispiacere del suo governo per il bombardamento delle postazioni siriane, si è concentrata su una serie di accuse contro il governo di Mosca. Secondo l’ambasciatrice USA, quest’ultimo sarebbe responsabile di una mossa politica “cinica e ipocrita” nel chiedere la convocazione del Consiglio di Sicurezza, visto che la stessa iniziativa non era mai stata presa in considerazione dopo gli attacchi contro i civili siriana da parte del regime di Assad.

Domenica, anche il segretario di Stato americano, John Kerry, ha attaccato la Russia per non avere fatto pressioni su Assad, ritenuto responsabile del mancato ingresso in Siria degli aiuti umanitari. Kerry non ha fatto alcun riferimento al massacro del giorno precedente e la sua versione sullo stato della tregua è stata del tutto parziale, visto che gli stessi “ribelli” non hanno ancora garantito la sicurezza dei convogli umanitari che dovrebbero attraversare le aree del paese sotto il loro controllo.

L’ambasciatore russo al Palazzo di Vetro, Vitaly Churkin, sempre sabato ha invece fatto notare come sia altamente sospetto il tempismo con cui gli Stati Uniti hanno colpito l’esercito siriano. Il blitz è avvenuto cioè a un paio di giorni dall’ipotetico inizio della collaborazione militare tra USA e Russia contro l’ISIS/Daesh in Siria, come previsto dalle condizioni della tregua.

La considerazione del diplomatico russo va probabilmente al cuore del problema relativo alla tregua stessa e all’insolubilità della crisi siriana. Nei giorni precedenti si erano infatti verificate numerose violazioni delle condizioni del cessate il fuoco da parte delle forze “ribelli” appoggiate dagli Stati Uniti e dai loro alleati mediorientali. Le iniziative dei gruppi dell’opposizione armata anti-Assad indicavano la problematicità nell’implementazione di un punto decisivo della tregua e che già aveva fatto naufragare l’accordo raggiunto tra Mosca e Washington a inizio anno per ridurre il livello di violenza in Siria. Secondo la recente intesa, gli USA avrebbero cioè dovuto garantire la separazione tra “ribelli” moderati, o presunti tali, e le formazioni con tendenze fondamentaliste.

Le iniziative dei gruppi dell’opposizione armata anti-Assad indicavano la problematicità nell’implementazione di un punto decisivo della tregua e che già aveva fatto naufragare l’accordo raggiunto tra Mosca e Washington a inizio anno per ridurre il livello di violenza in Siria. Secondo la recente intesa, gli USA avrebbero cioè dovuto garantire la separazione tra “ribelli” moderati, o presunti tali, e le formazioni con tendenze fondamentaliste.

Una volta raggiunto questo obiettivo, Stati Uniti e Mosca avrebbero avviato operazioni congiunte dirette contro le forze estremiste. Essendo evidentemente queste ultime inestricabilmente legate ai gruppi “ribelli” presentati come accettabili dall’Occidente, la separazione è apparsa però impossibile da mettere in atto se non al prezzo di decimare il fronte anti-Assad.

L’attacco contro le postazioni siriane a Deir ez-Zor è giunto anche dopo alcuni giorni durante i quali i giornali americani e non solo avevano descritto nel dettaglio lo scontro tra il Dipartimento di Stato e il Pentagono sulla tregua sottoscritta con la Russia.

Svariati alti ufficiali dell’esercito USA avevano messo in dubbio l’opportunità di collaborare con la Russia in Siria, con più di uno che si era detto tutt’altro che certo del rispetto del dettato della tregua anche in caso di sviluppi positivi dopo una settimana dall’entrata in vigore.

Lo stesso segretario alla Difesa, Ashton Carter, sarebbe intervenuto nel dibattito interno all’amministrazione Obama assumendo una ferma posizione contro il collega del dipartimento di Stato, John Kerry, protagonista dei colloqui che avevano portato all’intesa con Mosca.

L’opposizione dei militari al cessate il fuoco, che è sconfinato nell’insubordinazione aperta al potere civile, e l’episodio di sabato sera a Deir ez-Zor mette ulteriormente in discussione la strategia siriana della Casa Bianca. Non solo l’amministrazione Obama sembra essere sopraffatta dalla contraddizione tra gli sforzi per rimuovere Assad tramite forze integraliste e il tentativo di prendere tempo per stabilizzare la situazione sul campo dialogando con la Russia. La strage di soldati siriani di sabato legittima anche un interrogativo sul livello di controllo che il presidente sia in grado di esercitare sui propri vertici militari.

Che le bombe sull’esercito siriano siano state deliberate per far crollare l’accordo con la Russia è dunque possibile e i fatti di sabato vanno anche collegati a un altro evento accaduto venerdì in Siria. In un villaggio nel nord del paese, gruppi islamisti armati del cosiddetto Libero Esercito della Siria (FSA) avevano costretto alla fuga uomini delle Forze Speciali americane che avrebbero dovuto operare al loro fianco.

Filmati postati in rete hanno documentato l’accaduto, con i “ribelli” che insultavano pesantemente i militari statunitensi a causa proprio della decisione dell’amministrazione Obama di sottoscrivere un accordo con la Russia sul cessate il fuoco in Siria. Per molti, l’attacco contro l’esercito di Assad di sabato potrebbe essere stato allora un messaggio indirizzato ai “ribelli” circa la volontà da parte della coalizione guidata da Washington di colpire direttamente il regime di Damasco, nonostante il valzer diplomatico con Mosca.

Per molti, l’attacco contro l’esercito di Assad di sabato potrebbe essere stato allora un messaggio indirizzato ai “ribelli” circa la volontà da parte della coalizione guidata da Washington di colpire direttamente il regime di Damasco, nonostante il valzer diplomatico con Mosca.

In definitiva, al di là delle prese di posizione ufficiali degli Stati Uniti e delle dichiarazioni di professionisti degli interventi “umanitari”, come l’ambasciatrice USA all’ONU Samantha Power, da Washington non vi è nessuna volontà a lavorare per la pace in Siria né a collaborare seriamente con le forze che si battono realmente contro il terrorismo.

La popolazione siriana, martoriata da oltre cinque anni di una guerra sanguinosa, continuerà così ancora a lungo a rimanere ostaggio delle contraddizioni e delle mire strategiche di un governo americano incapace di uscire dalla logica distruttiva che caratterizza la propria politica estera.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Un recente studio condotto dalla Brown University negli Stati Uniti ha provato a stimare il costo complessivo dal 2001 a oggi della “guerra al terrore” condotta dalle amministrazioni dei presidenti George W. Bush e Barack Obama. I risultati sono nulla di meno che sbalorditivi e consentono di percepire, anche se con ogni probabilità in maniera parziale, gli effetti distruttivi di un’impresa lanciata per ragioni legate esclusivamente agli interessi economici e strategici di un’altrettanto distruttiva classe dirigente americana.

A tutto il mese agosto di quest’anno, la spesa complessiva sostenuta dagli USA per le guerre ha sfiorato i 5 mila miliardi di dollari. Le voci considerate includono le somme stanziate dal Congresso di Washington per finanziare le operazioni nei teatri di guerra veri e propri, gli interessi sul debito contratto per queste ultime, il bilancio del Dipartimento della Sicurezza Interna e l’assistenza ai reduci fino all’anno 2053.

Il solo costo delle operazioni di guerra all’estero è ammontato in quindici anni a 1.700 miliardi di dollari. Questa cifra viene peraltro considerata a parte rispetto al bilancio ordinario del Dipartimento della Difesa che, nello stesso arco di tempo, si è aggirato addirittura attorno ai 7 mila miliardi di dollari.

Il finanziamento dei conflitti in cui sono coinvolti gli Stati Uniti avviene regolarmente tramite stanziamenti separati, anche se il carattere eccezionale o di emergenza, che spiega appunto le modalità con cui il denaro pubblico viene destinato a questo scopo, ha ormai lasciato spazio alla normalità della guerra permanente. In questo modo risulta evidentemente più facile aggirare eventuali tetti di spesa fissati per le spese militari ordinarie.

I fondi per garantire la sicurezza interna di un paese che, dal 2001, ha assistito a un numero irrisorio di attentati o minacce legate in qualche modo al terrorismo islamico sono stati invece pari a 548 miliardi di dollari. La spesa sostenuta finora per i veterani delle guerre al terrore è stata di 213 miliardi, ma entro il 2053 salirà a quota mille miliardi.

Ingente è anche il peso degli interessi sul debito accumulato dal governo federale per finanziare le guerre, uguale cioè a 453 miliardi. Secondo gli autori dello studio, se gli USA non cambieranno le modalità di finanziamento delle guerre, i soli interessi aumenteranno di mille miliardi nel 2023, per arrivare all’incredibile cifra di 7.900 miliardi nel 2053.

La spesa totale, anche se gigantesca, è destinata ad aumentare nei prossimi anni, dal momento che non è in vista alcun disimpegno degli Stati Uniti all’estero sul fronte militare. Per la guerra in Afghanistan, dove sono tuttora presenti 15 mila soldati americani, l’amministrazione Obama ha chiesto ad esempio più di 44 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2017.

A questa cifra vanno aggiunti, sempre per il prossimo anno, 13,8 miliardi per le operazioni contro lo Stato Islamico (ISIS/Daesh) in Iraq e in Siria e 35 miliardi per il funzionamento del Dipartimento della Sicurezza Interna. Per i ricercatori della Brown University, oltretutto, i fondi di cui il Pentagono sostiene di avere bisogno nei prossimi anni sono sottostimati, soprattutto se verranno implementati i piani militari attualmente allo studio. Se i numeri sono già di per sé estremamente significativi, lo studio sottolinea nondimeno che essi non possono rendere conto delle conseguenze della guerra sulle popolazioni di Iraq e Afghanistan, né di quelle di paesi come Siria o Pakistan, a cui nel corso degli anni si è allargata la “guerra al terrore”. Nel solo Iraq, la cui società è stata letteralmente distrutta, alcune stime valutano in oltre un milione le vittime seguite all’invasione americana del 2003, mentre i profughi dei paesi interessati dalle guerre degli ultimi quindici anni superano abbondantemente i 12 milioni.

Se i numeri sono già di per sé estremamente significativi, lo studio sottolinea nondimeno che essi non possono rendere conto delle conseguenze della guerra sulle popolazioni di Iraq e Afghanistan, né di quelle di paesi come Siria o Pakistan, a cui nel corso degli anni si è allargata la “guerra al terrore”. Nel solo Iraq, la cui società è stata letteralmente distrutta, alcune stime valutano in oltre un milione le vittime seguite all’invasione americana del 2003, mentre i profughi dei paesi interessati dalle guerre degli ultimi quindici anni superano abbondantemente i 12 milioni.

Il numero di vittime tra le forze armate americane e i “contractors” privati in Iraq e Afghanistan è inoltre superiore a 7 mila, mentre più di 50 mila sono i feriti e i mutilati. Difficili da quantificare sono invece i reduci che soffrono di stress post-traumatico e altre forme di disturbo mentale connesse all’esperienza bellica, così come quelli resi permanentemente disabili. Il numero di coloro che rientrano in queste categorie, per i soli Stati Uniti, è certamente nell’ordine delle centinaia di migliaia.

L’intera “guerra al terrore” risulta anche una sorta di enorme inganno ai danni dei cittadini americani e del resto del mondo. Non solo le giustificazioni non corrispondevano alle motivazioni reali che l’hanno innescata, com’è stato dimostrato negli anni successivi all’11 settembre, ma la stessa entità dell’impegno militare e finanziario è stata nascosta all’opinione pubblica.

Lo studio della Brown University ricorda a questo proposito come nell’autunno del 2002, durante la preparazione dell’invasione dell’Iraq, il consigliere economico dell’allora presidente Bush, Lawrence Lindsey, aveva stimato tra i 100 e i 200 miliardi di dollari il tetto massimo del costo della guerra che sarebbe stata lanciata di lì a poco.

Addirittura, Lindsey fu attaccato da più parti e, in particolare, il dipartimento della Difesa del segretario Donald Rumsfeld e la commissione Bilancio della Camera dei Rappresentanti avevano previsto un costo complessivo non superiore ai 60 miliardi di dollari.

Lo spreco di risorse rappresentato dalla “guerra al terrore” documentato per la prima volta dalla ricerca della Brown University è tale da essere quasi difficile da concepire. I 5 mila miliardi di dollari andati perduti in questo modo, sostanzialmente per promuovere o conservare la posizione internazionale del capitalismo americano, possono avere maggiore senso se si considera l’utilizzo che se ne sarebbe potuto fare a beneficio di decine o centinaia di milioni di persone. Ad esempio, le infrastrutture pubbliche americane, secondo quanto calcolato dalla società USA degli ingegneri civili, sono in uno stato di degrado tale da avere bisogno di investimenti pari a circa 3.200 miliardi nei prossimi dieci anni. Ancora, il debito scolastico complessivo che grava su studenti ed ex studenti negli Stati Uniti ammonta a più di 1.200 miliardi.

Ad esempio, le infrastrutture pubbliche americane, secondo quanto calcolato dalla società USA degli ingegneri civili, sono in uno stato di degrado tale da avere bisogno di investimenti pari a circa 3.200 miliardi nei prossimi dieci anni. Ancora, il debito scolastico complessivo che grava su studenti ed ex studenti negli Stati Uniti ammonta a più di 1.200 miliardi.

La spesa per i buoni alimentari da destinare alle fasce più disagiate della popolazione, soggetta a continui drastici tagli in questi anni perché ritenuta “insostenibile”, è costata infine “solo” 70 miliardi nel 2014 e poco più di 50 nel 2015.

Le voci di spesa sotto continuo assedio nei bilanci federali e che potrebbero essere finanziate con il denaro destinato alle guerre sarebbero molteplici, dall’assistenza sanitaria alle indennità di disoccupazione, dall’edilizia popolare ai fondi pensione dei dipendenti pubblici.

Al contrario, gli stanziamenti per guerre e “sicurezza nazionale” sono destinati a crescere in parallelo agli sforzi per invertire il declino del peso degli Stati Uniti sullo scacchiere internazionale. Se l’impegno per combattere, almeno ufficialmente, qualche migliaia di terroristi ha richiesto quasi 5 mila miliardi di dollari dal 2001 a oggi, c’è da chiedersi quale livello di spesa e quale impatto sulle popolazioni potrebbero avere le guerre del prossimo futuro con potenze militari come Russia o Cina.