- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La lunga e inaspettata corsa di Bernie Sanders alla nomination Democratica per la Casa Bianca si è chiusa ufficialmente questa settimana con il suo appoggio pubblico all’ex segretario di Stato, Hillary Clinton. Per molti aspetti, l’“endorsement” del senatore “democratico-socialista” del Vermont alla sua ex rivale nel corso di un’apparizione congiunta in New Hampshire è stato un evento penoso e umiliante. In questo modo, Sanders ha chiuso di fatto la sua “rivoluzione” progressista, accettando e promettendo di collaborare con la candidata alla presidenza probabilmente più reazionaria mai uscita dalle primarie del Partito Democratico da molti decenni a questa parte.

A cominciare dall’ultimo appuntamento elettorale a inizio giugno in California, Sanders è stato sottoposto a fortissime pressioni per accogliere gli inviti dell’establishment Democratico ad ammettere la sconfitta e ad allinearsi in fretta alla campagna di Hillary. Il clamoroso entusiasmo suscitato dal suo messaggio contro le disuguaglianze di reddito negli Stati Uniti e il controllo sulla società da parte di pochi milionari e miliardari aveva d’altra parte messo in uno stato di autentico panico i leader Democratici.

I primi segnali di una mobilitazione di lavoratori, studenti e classe media, potenzialmente in opposizione allo stesso Partito Democratico, andavano perciò neutralizzati e convogliati in una direzione innocua, in questa tornata elettorale verso il sostegno alla candidatura di Hillary Clinton, ovvero la più fidata rappresentante dell’apparato di potere americano.

Il percorso involutivo di Sanders è stato relativamente lungo e tutt’altro che lineare. Ciò non significa tuttavia che il veterano senatore indipendente diventato Democratico abbia mai nutrito dubbi sull’esito che avrebbe avuto la sua campagna per la Casa Bianca.

L’ostacolo principale per Sanders era ed è tuttora la resistenza di parte dei suoi sostenitori a incanalare l’esperienza dei mesi scorsi sul binario morto del Partito Democratico, storicamente vera e propria tomba dei movimenti di protesta e di opposizione al sistema negli Stati Uniti.

Prima di dare il proprio appoggio ufficiale a Hillary Clinton, Sanders ha dovuto così trattare con i vertici democratici e l’entourage della ex first lady per ottenere una serie di concessioni politiche, sia pure in larga misura simboliche, da offrire ai suoi sostenitori.

Il punto d’incontro tra i due contendenti alla nomination è stata la piattaforma programmatica del partito. Questo documento viene tradizionalmente redatto da una speciale commissione prima della convention, dove viene poi ratificato, e costituisce in teoria il programma del partito per gli anni a venire. Dopo scontri anche molto accesi tra i sostenitori di Sanders e gli ambienti del partito vicini al clan Clinton, il senatore del Vermont era riuscito a piazzare un numero consistente di propri rappresentanti nella commissione incaricata di scrivere la piattaforma.

L’ostilità nei confronti di Sanders è comunque andata scemando progressivamente, una volta preso atto della necessità di offrire qualche innocua concessione ai milioni di elettori che lo avevano votato durante le primarie.

Sanders ha potuto così ostentare il successo nella produzione della piattaforma “più progressista” nella storia recente del Partito Democratico. Questa tesi risulta centrale nelle manovre dell’ex candidato alla presidenza per convincere i suoi sostenitori a votare Hillary Clinton a novembre. Alimentando cioè l’illusione che le pressioni dal basso su un partito che è da tempo al servizio dei grandi interessi economico-finanziari possano avere successo nello spostare il suo baricentro verso sinistra, i vertici Democratici sperano di intercettare i consensi di coloro che si erano mobilitati nelle primarie a favore di Sanders. Al presunto successo nella stesura della piattaforma Democratica quest’ultimo ha fatto più volte riferimento nel corso della sua apparizione di martedì con Hillary in New Hampshire. I punti programmatici influenzati da Sanders possono essere però considerati di natura moderatamente progressista solo in relazione alla deriva destrorsa del quadro politico americano negli ultimi decenni.

Al presunto successo nella stesura della piattaforma Democratica quest’ultimo ha fatto più volte riferimento nel corso della sua apparizione di martedì con Hillary in New Hampshire. I punti programmatici influenzati da Sanders possono essere però considerati di natura moderatamente progressista solo in relazione alla deriva destrorsa del quadro politico americano negli ultimi decenni.

Soprattutto, a rivelare l’inutilità e la fondamentale disonestà dello sforzo di Sanders e Hillary è una realtà ben nota a entrambi, cioè che da tempo la piattaforma programmatica di entrambi i principali partiti americani non rappresenta se non in minima parte le politiche che essi intendono perseguire a urne chiuse.

Tra le conquiste di Sanders inserite nella piattaforma c’è ad esempio l’aumento del salario minimo federale da 7,25 a 15 dollari l’ora, mentre Hillary aveva proposto un minimo di 12 dollari durante le primarie. L’altra questione di rilievo veicolata da Sanders, per cui dovrebbero battersi gli eletti del Partito Democratico, è poi la creazione di un piano di assistenza sanitaria pubblico in competizione con le compagnie assicurative private che dominano lo scenario creato dalla riforma di Obama in questo settore.

Queste e altre iniziative, oltre a fare ben poco per invertire la tendenza all’impoverimento di ampie fasce della popolazione americana, avrebbero pochissime chances di essere approvate dal Congresso e saranno messe rapidamente da parte dopo il voto di novembre perché considerate irrealizzabili all’interno dell’attuale quadro politico di Washington.

La superficialità delle concessioni fatte a Sanders è confermata dal fatto che le sue richieste sono state bocciate seccamente su almeno un paio di questioni che, anche come semplici dichiarazioni all’interno della piattaforma del partito, avrebbero potuto avere qualche conseguenza politica.

Sulle proposte di definire illegali gli insediamenti israeliani e l’occupazione della Palestina e di dichiarare l’opposizione del partito alla cosiddetta Partnership Trans-Pacifica (TPP), cioè il trattato di libero scambio in fase di approvazione tra alcuni paesi asiatici e del continente americano, il comitato Democratico incaricato della stesura della piattaforma ha infatti sbattuto la porta in faccia a Sanders.

Nonostante gli appelli della stampa e degli ambienti “liberal” americani a unire il Partito Democratico attorno alla candidatura di Hillary Clinton per evitare che Donald Trump conquisti la Casa Bianca, per milioni di americani lo spettacolo deprimente offerto martedì da Sanders non è passato inosservato.

Ascoltare Sanders, che aveva lanciato slogan “rivoluzionari” per mesi e denunciato ferocemente la simbiosi della famiglia Clinton con Wall Street, definire l’ex segretario di Stato come la candidata più adatta a rappresentare tutti gli americani e a battersi per “un governo basato su principi di giustizia economica, sociale, razziale e ambientale”, deve avere lasciato un segno profondo tra moltissimi potenziali elettori.

Se l’abbraccio tra i due ex rivali ha avuto una qualche utilità, essa consiste nell’avere chiarito ancora una volta come sia oggettivamente impossibile trasformare il Partito Democratico in uno strumento di cambiamento in senso progressista.

I corrispondenti dei media ufficiali presenti al comizio di Sanders e Hillary sono stati costretti ad ammettere che parecchi dei presenti hanno contestato i due ex rivali, mentre altri, spesso in lacrime, hanno manifestato il proprio disappunto per il “tradimento” del senatore. Tutto ciò malgrado l’evento fosse stato annunciato da giorni e non ci fossero dubbi sulla decisione di Sanders. Se le parabole di Sanders e Hillary, che sembravano irrimediabilmente divergenti solo fino a poche settimane fa, hanno finito per convergere, il movimento di protesta che ha animato le primarie Democratiche, ma anche quelle Repubblicane, sia pure indirizzandosi verso tendenze populiste e reazionarie, non si dissolverà al termine della lunghissima stagione elettorale americana.

Se le parabole di Sanders e Hillary, che sembravano irrimediabilmente divergenti solo fino a poche settimane fa, hanno finito per convergere, il movimento di protesta che ha animato le primarie Democratiche, ma anche quelle Repubblicane, sia pure indirizzandosi verso tendenze populiste e reazionarie, non si dissolverà al termine della lunghissima stagione elettorale americana.

Anche se priva di sbocchi politici, la mobilitazione di studenti e lavoratori, illusi dalle prospettive di cambiamento offerte da Bernie Sanders, riflette infatti frustrazioni e tensioni sociali profondissime difficili da contenere, perché generate da una società e un sistema economico che tendono sempre più a favorire una ristretta cerchia di super-ricchi.

Queste dinamiche sono quindi destinate ad aggravarsi, visto che le richieste di cambiamento di decine di milioni di americani sono destinate a rimanere senza risposta, al di là dell’identità del prossimo inquilino della Casa Bianca o del partito che a novembre si assicurerà la maggioranza nel nuovo Congresso di Washington.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La sentenza sfavorevole alla Cina, emessa martedì dal Tribunale Arbitrale Permanente de L’Aja, sulle dispute territoriali con le Filippine nel Mar Cinese Meridionale è giunta tutt’altro che inaspettata. Altrettanto prevedibilmente, Pechino ha reagito ribadendo l’intenzione di non riconoscere il verdetto e di continuare a esercitare quella che il governo considera la propria legittima sovranità su una manciata di atolli e scogli nelle acque probabilmente più contese del pianeta.

La causa legale contro la Cina era stata intentata in base al dettato della Convenzione ONU del 1982 sul Diritto del Mare (UNCLOS) nel gennaio del 2013 dal governo filippino dell’allora presidente, Benigno Aquino, dopo che Pechino aveva assunto il controllo di una minuscola isola contesa tra i due paesi. Solo un mese più tardi, il governo cinese aveva risposto annunciando che non avrebbe accettato il procedimento né partecipato alle sedute del tribunale internazionale.

Quest’ultimo aveva alla fine acconsentito a deliberare su una parte delle richieste presentate dalle Filippine, per le quali riteneva di avere giurisdizione. In sostanza, a differenza di quanto spesso sostenuto dalla stampa internazionale, il tribunale de L’Aia non si è espresso sulle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, avendo l’autorità di dirimere soltanto contese relative a linee di demarcazione marittime, ma sullo status delle isole, degli atolli o dei semplici scogli e su quali diritti ne possono scaturire.

Il tribunale ha cioè ritenuto di non dover considerare nessuno dei territori in questione, occupati dalla Cina e facenti parte dell’arcipelago delle Spratly, in grado di ospitare una comunità umana nelle proprie condizioni naturali. Per questa ragione, Pechino non avrebbe alcun diritto a proclamare una Zona Economica Esclusiva (EEZ) al largo di queste stesse isole, né tantomeno a considerare acque territoriali cinesi quelle incluse entro 12 miglia marittime dalle loro coste. La EEZ è un’area, contigua alle acque territoriali di un determinato paese, che può estendersi fino a 200 miglia dalla linea costiera e sulla quale esso detiene il diritto di gestirne le risorse naturali e di installare strutture artificiali.

Pechino fa riferimento a diritti storici millenari per rivendicare il controllo dei territori rivendicati anche da altri paesi nel Mar Cinese Meridionale. Essi risultano inclusi nella cosiddetta “linea di demarcazione dei nove tratti”, redatta nel 1947 dall’allora Repubblica Cinese e considerata tutt’oggi politica ufficiale della Repubblica Popolare.

La posizione cinese ha alimentato da tempo contese territoriali con molti paesi dell’Asia sud-orientale, tra cui appunto le Filippine. Per decenni, questi conflitti non avevano tuttavia causato particolari tensioni tra i contendenti. Solo il ruolo degli Stati Uniti e il riassetto strategico di Washington in Estremo Oriente, parallelamente all’ascesa della Cina, hanno riacceso le dispute, culminate nella sentenza di martedì, facendo aumentare in questi ultimi anni il rischio di guerra nella regione.

Proprio agli USA va attribuita gran parte delle responsabilità nella causa legale che ha visto coinvolte la Cina e le Filippine. Non ci sono dubbi infatti che l’amministrazione Obama abbia spinto con Manila per prendere un’iniziativa senza precedenti nel quadro delle rivalità territoriali nel Mar Cinese Meridionale.

La relazione sul caso presentata al tribunale da parte filippina era stata stilata ad esempio da un influente studio legale di Washington che vanta legami con la Casa Bianca. Gli stessi avvocati americani hanno poi discusso del caso a L’Aia, dove esponenti del governo delle Filippine si sono visti in rarissime occasioni. Se gli Stati Uniti mantengono una posizione ufficiale di neutralità sulle dispute nei mari dell’Asia orientale, la realtà è ben diversa. Nel solo caso portato all’attenzione del Tribunale Arbitrale, il dipartimento di Stato era intervenuto nel 2014 con una propria analisi dedicata alla questione, nella quale si concludeva in sostanza che la Cina era in violazione del diritto marittimo internazionale, nonostante gli USA non abbiano mai nemmeno sottoscritto la Convenzione ONU sul Diritto del Mare. L’intervento di Washington era arrivato pochi giorni dopo che Pechino aveva a sua volta diffuso un documento ufficiale in cui veniva respinta l’autorità del tribunale.

Se gli Stati Uniti mantengono una posizione ufficiale di neutralità sulle dispute nei mari dell’Asia orientale, la realtà è ben diversa. Nel solo caso portato all’attenzione del Tribunale Arbitrale, il dipartimento di Stato era intervenuto nel 2014 con una propria analisi dedicata alla questione, nella quale si concludeva in sostanza che la Cina era in violazione del diritto marittimo internazionale, nonostante gli USA non abbiano mai nemmeno sottoscritto la Convenzione ONU sul Diritto del Mare. L’intervento di Washington era arrivato pochi giorni dopo che Pechino aveva a sua volta diffuso un documento ufficiale in cui veniva respinta l’autorità del tribunale.

La sentenza di martedì, teoricamente vincolante anche se non esistono mezzi per garantirne l’applicazione, è stata comunque espressa in toni piuttosto duri nei confronti della Cina, a conferma del carattere sostanzialmente politico del procedimento. Oltre a respingere le basi legali delle rivendicazioni territoriali di Pechino, il tribunale ha tra l’altro affermato che la Cina ha interferito con i diritti di pesca delle Filippine in alcune aree del Mar Cinese Meridionale, mentre avrebbe anche provocato danni permanenti alla barriera corallina delle isole Spratly.

Al di là del merito della disputa e del contenuto della sentenza, gli Stati Uniti e alcuni loro alleati in Estremo Oriente intendono utilizzarla per esercitare ulteriori pressioni sulla Cina, soprattutto se il governo di questo paese dovesse reagire intensificando la propria presenza civile e militare sulle isole al centro della contesa. Già nei mesi scorsi, le forze navali di Washington avevano operato varie missioni provocatorie all’interno di quelle che la Cina considera a tutti gli effetti come proprie acque territoriali. Nel prossimo futuro potrebbero perciò verificarsi nuove pericolose provocazioni nei confronti di Pechino, con la giustificazione di salvaguardare il diritto alla “libertà di navigazione” in un’area che vede transitare merci per 5 mila miliardi di dollari ogni anno.

La Cina, da parte sua, ha prevedibilmente emesso un durissimo comunicato ufficiale per dichiarare “nulla” e “non vincolante” la sentenza del tribunale dell’Aja. Nella dichiarazione del ministero degli Esteri, le Filippine vengono accusate di essere in “cattiva fede” e all’arbitrato viene attribuito l’obiettivo non di risolvere le dispute territoriali o di “mantenere la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale”, bensì di “negare la sovranità territoriale, i diritti marittimi e gli interessi della Cina”.

Pechino fa poi correttamente riferimento a un’altra questione che mette in seria discussione la legittimità del tribunale. Nel 2006, in base all’articolo 298 della UNCLOS, il governo cinese aveva rinunciato a riconoscere alcune procedure della Convenzione stessa, quelle contenute nella Parte XV, Seconda Sezione. Queste procedure includono appunto il ricorso a un arbitrato per dirimere, tra l’altro, contese relative a linee di demarcazione in mare.

Le conseguenze della sentenza e la risposta di Pechino saranno seguite con estremo interesse anche dagli altri paesi della regione coinvolti in contese territoriali con la Cina. Tra di essi ci sono la Malaysia, l’Indonesia e il Vietnam. Soprattutto quest’ultimo paese ha mostrato recentemente di essere disposto ad assecondare le provocazioni degli Stati Uniti contro la Cina, tanto da essere anch’esso sul punto di rivolgersi a un arbitrato internazionale seguendo l’esempio delle Filippine.

Ironicamente, la sentenza del Tribunale Arbitrale potrebbe comunque essere stata accolta con poco entusiasmo proprio nelle Filippine, dove il recente avvicendamento alla presidenza è stato seguito da un tentativo di ripensare, almeno in parte, le scelte strategiche dell’amministrazione Aquino, per sei anni probabilmente la più fedele alleata degli USA in Asia orientale. Il neo-presidente, Rodrigo Duterte, in campagna elettorale e all’indomani del suo insediamento ha lasciato intendere in più occasioni di volere intraprendere un processo di distensione con la Cina. Alla fine di giugno, inoltre, aveva espresso la necessità di trovare un “atterraggio morbido” alla vicenda legale con Pechino, riconoscendo che un verdetto a favore delle Filippine avrebbe messo il suo governo in una posizione “imbarazzante”.

Il neo-presidente, Rodrigo Duterte, in campagna elettorale e all’indomani del suo insediamento ha lasciato intendere in più occasioni di volere intraprendere un processo di distensione con la Cina. Alla fine di giugno, inoltre, aveva espresso la necessità di trovare un “atterraggio morbido” alla vicenda legale con Pechino, riconoscendo che un verdetto a favore delle Filippine avrebbe messo il suo governo in una posizione “imbarazzante”.

Il suo ministro degli Esteri, Perfecto Yasay, martedì ha infatti chiesto “moderazione e sobrietà” a tutte le parti in causa. Il capo della diplomazia filippina, pur invitando al rispetto della decisione presa a L’Aia, ha fatto sapere che il governo di Manila intende studiare con attenzione la sentenza prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.

La vicenda ha dunque tutte le potenzialità per trasformarsi in una vera e propria patata bollente, consegnata dal governo americano e dall’ex presidente Aquino al suo successore. Duterte si ritroverà così di fronte a un complicato dilemma già a partire dai prossimi giorni. I suoi propositi di distensione, soprattutto per ragioni economiche, con la Cina dovranno fare i conti con l’insistenza di Washington ad assumere un atteggiamento intransigente nei confronti di Pechino, nonché con la relativa isteria nazionalista alimentata tra una parte della popolazione filippina dalle discutibili scelte strategiche del suo predecessore.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha accolto con giustificato sollievo i risultati del voto di domenica per il rinnovo della metà della Camera Alta, o dei Consiglieri, del Parlamento di Tokyo. I segnali provenienti dal Paese e l’atteggiamento di un esecutivo intenzionato a perseguire impopolari politiche da grande potenza avevano infatti lasciato intravedere, se non una sconfitta, un possibile ridimensionamento del premier e della sua ambiziosa agenda. Il discredito e la confusione che regna nell’opposizione di centro-sinistra hanno invece consegnato una nuova nettissima vittoria alla destra nipponica.

La camera dei Consiglieri della Dieta (Parlamento) di Tokyo mette in palio la metà dei suoi 242 seggi ogni tre anni. Il Partito Liberal Democratico (LDP) di Abe e il suo partner di coalizione - il partito buddista moderato Komeito - già dispongono di un’ampia maggioranza alla camera bassa, o dei Rappresentanti, superiore cioè ai due terzi, ovvero il numero minimo per approvare modifiche alla Costituzione giapponese. Lo stesso obiettivo è stato ora raggiunto anche alla camera alta grazie alla probabile collaborazione di Consiglieri indipendenti o appartenenti ai formazioni minori.

Abe avrà ora la possibilità teorica di apportare i cambiamenti desiderati a una carta costituzionale dal carattere marcatamente pacifista, in modo da affidare alle forze armate il ruolo previsto dalle ambizioni della classe dirigente del Giappone.

Vista la delicatezza della questione, Abe si è però mostrato prudente alla chiusura delle urne. Il primo ministro ha preferito concentrarsi sui piani economici del suo governo e già lunedì ha annunciato il lancio di un nuovo pacchetto di stimolo che dovrebbe prevedere più che altro massicci investimenti in opere pubbliche del valore, secondo fonti Liberal Democratiche citate dalla Reuters, di circa 100 miliardi di dollari.

Queste prime dichiarazioni del dopo voto di Abe hanno suscitato perplessità tra molti economisti e analisti di gruppi finanziari internazionali. Il timore tra questi ambienti è che il governo cerchi di rianimare l’economia giapponese tramite le consuete misure di spesa che hanno fatto salire il debito pubblico a livelli da record tra i paesi avanzati. Sull’esecutivo di Tokyo ci sono forti pressioni affinché proceda con la terza componente delle cosiddette “Abenomics”, come sono note le ricette economiche propagandate dal premier, cioè la più scottante e impopolare, ovvero la liberalizzazione del mercato del lavoro.

Le altre due “frecce” all’arco di Abe sono lo stimolo fiscale e una politica monetaria espansionistica sul modello del “quantitative easing” già promosso dalla Fed americana e in seguito dalla Banca Centrale Europea. Nonostante i toni trionfali che avevano accompagnato il ritorno al potere di Abe nel dicembre del 2012, le sue iniziative in materia economica non sono riuscite a dare un impulso a una crescita tutt’al più stagnante, se non addirittura negativa in più di un trimestre dal 2014 a oggi.

La cautela di Abe nell’implementare misure che favoriscano il clima per gli investimenti in Giappone malgrado la larghissima maggioranza detenuta in Parlamento si deve probabilmente alla posizione non esattamente solidissima del governo. Le iniziative sul fronte economico e della “sicurezza nazionale” in questi anni hanno alimentato gravi tensioni sociali anche in Giappone, tradottesi nei mesi scorsi in parecchie manifestazioni di protesta insolitamente affollate.

Il pieno fatto dai Liberal Democratici alla camera alta dipende in buona parte dal discredito del principale partito di opposizione, quello Democratico (DP) di centro-sinistra. Il DP era stato protagonista di una vittoria storica nel 2009 sul tradizionale partito di governo giapponese, ma i governi succedutisi fino al 2012 si erano rimangiati una promessa elettorale dopo l’altra, finendo per riconsegnare il paese alla destra, questa volta nella versione radicale di Abe.

Nel voto di domenica, così, molti giapponesi si sono trovati senza alcuna alternativa valida alla maggioranza di governo, il quale peraltro nelle settimane precedenti aveva mostrato una certa apprensione. Abe aveva infatti spostato l’introduzione dell’impopolare aumento della tassa sui consumi dall’aprile 2017 all’ottobre del 2019. La misura era già stata decisa dal governo Democratico nel 2012 per mettere un freno all’enorme debito pubblico giapponese.

L’attenzione della stampa domestica e internazionale si è comunque fissata sulla questione della modifica alla Costituzione pianificata da anni dal primo ministro Abe. Il governo aveva già fatto approvare nel settembre scorso la “reinterpretazione” dell’articolo 9 della carta costituzionale che vieta il ricorso alla guerra nelle risoluzioni delle crisi internazionali e lo stesso mantenimento di un esercito. Con questa mossa, Abe aveva introdotto il concetto di “auto-difesa collettiva”, in modo da consentire non solo l’impiego delle forze armate per la difesa del Giappone, come avviene da tempo, ma anche dei paesi alleati. I progetti e le ambizioni da grande potenza della classe dirigente nipponica, la crescente rivalità con la Cina e il desiderio di Washington di integrare Tokyo nella propria strategia anti-cinese in Estremo Oriente richiedono però la cancellazione stessa delle clausole pacifiste previste dalla Costituzione giapponese. Con la maggioranza dei due terzi in entrambi i rami del Parlamento, Abe potrebbe ora teoricamente procedere in questo senso, nonostante qualsiasi modifica dovrà essere ratificata da un referendum popolare.

I progetti e le ambizioni da grande potenza della classe dirigente nipponica, la crescente rivalità con la Cina e il desiderio di Washington di integrare Tokyo nella propria strategia anti-cinese in Estremo Oriente richiedono però la cancellazione stessa delle clausole pacifiste previste dalla Costituzione giapponese. Con la maggioranza dei due terzi in entrambi i rami del Parlamento, Abe potrebbe ora teoricamente procedere in questo senso, nonostante qualsiasi modifica dovrà essere ratificata da un referendum popolare.

Alcuni fattori indicano tuttavia che i tempi non saranno troppo brevi. Innanzitutto, l’opinione pubblica giapponese continua a manifestare opinioni contrarie a quelle del governo sulla modifica alla Costituzione. Allo stesso modo, il partner di governo dei Liberal Democratici, il partito Komeito, è attestato su posizioni più moderate e chiede un atteggiamento più cauto sulla questione.

Infine, gli ambienti economici e finanziari temono che il focalizzarsi sullo smantellamento della Costituzione pacifista possa compromettere la già difficile adozione delle misure di ristrutturazione dell’economia in senso liberista prevista dalle “Abenomics”.

Viste le complicazioni, il governo giapponese potrebbe spingere per un emendamento alla Costituzione meno controverso rispetto alla modifica dell’articolo 9, giungendo però agli stessi risultati. Abe punterebbe cioè a un meccanismo che consenta di imporre uno “stato di emergenza” in presenza di situazioni di crisi di vario genere. In questo modo, sotto l’autorità del capo del governo, le forze armate potrebbero essere sostanzialmente impiegate senza i vincoli imposti dalla Costituzione giapponese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

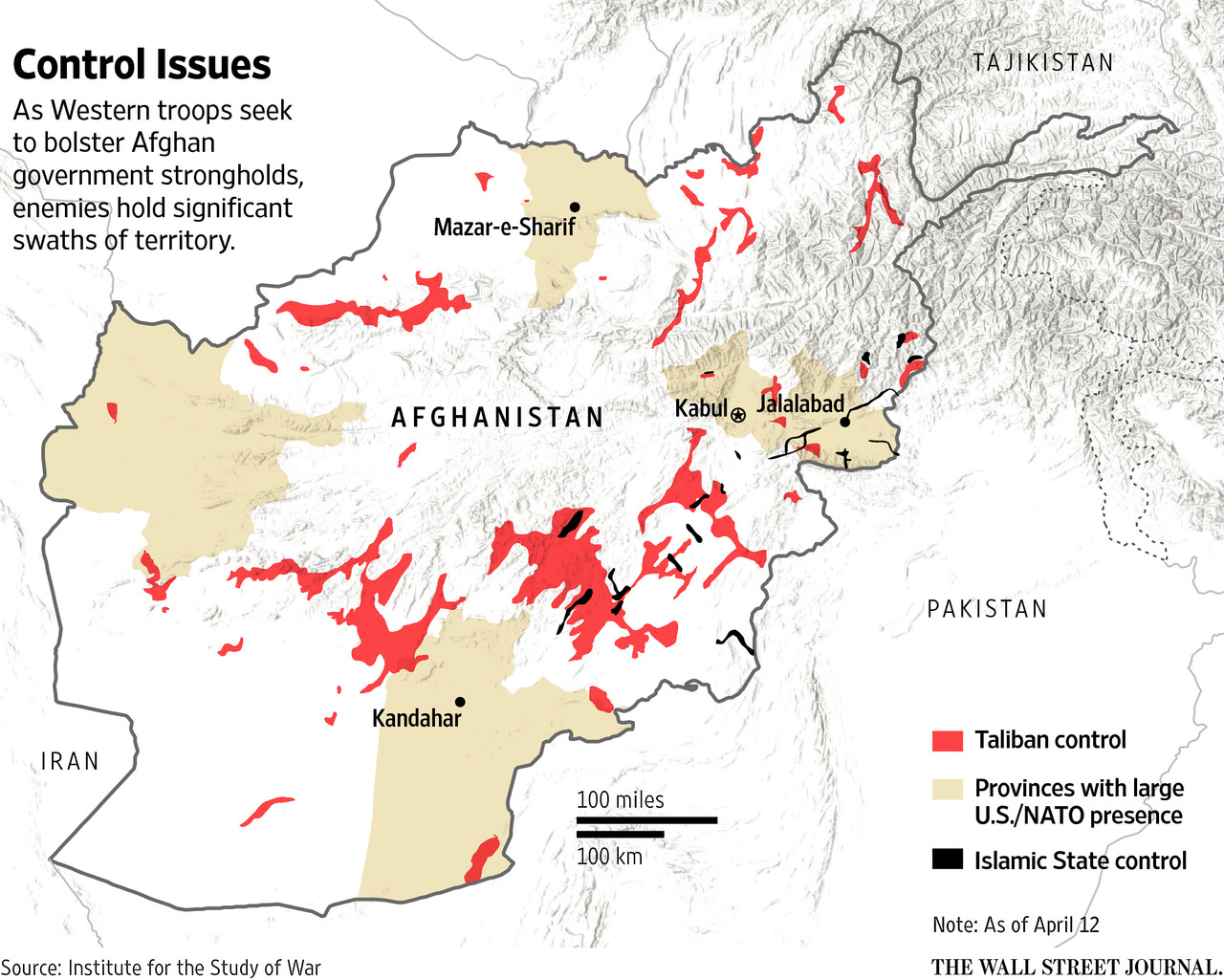

Con un intervento pubblico a fianco del capo del Pentagono e di quello delle forze armate degli Stati Uniti, mercoledì il presidente Obama ha annunciato una decisione sull’Afghanistan che è la logica conseguenza dell’evolversi della situazione nel paese occupato in questi ultimi anni. Il processo di riduzione del numero dei soldati americani impiegati in Afghanistan sarà cioè drasticamente rallentato rispetto ai piani originari della stessa amministrazione Obama, costretta a riconoscere la persistente fragilità del governo-fantoccio di Kabul del presidente Ashraf Ghani.

Obama ha parlato assieme al Segretario alla Difesa, Ashton Carter, e al capo di Stato Maggiore, generale Joseph Dunford, facendo sapere che i circa 9.800 soldati attualmente in Afghanistan non saranno ridotti a 5.500 entro il gennaio 2017, come previsto in precedenza, ma nel paese centro-asiatico ne rimarranno 8.400.

La decisione accoglie in gran parte le richieste dei vertici militari USA e, come ha spiegato lo stesso Obama mercoledì, assicura al prossimo presidente “solide basi per i continui progressi dell’Afghanistan, così come la flessibilità [necessaria] a far fronte all’evoluzione della minaccia terroristica”.

Per meglio dire, la Casa Bianca e il Pentagono, preso atto del deteriorarsi della situazione in Afghanistan e del riallineamento strategico in corso nella regione, hanno fatto marcia indietro sulle promesse dei mesi scorsi, in modo da rendere più semplice per il successore di Obama una possibile nuova escalation militare e l’implementazione dei piani per un’occupazione permanente.

Il ripensamento di Obama sul numero di truppe da mantenere in Afghanistan era stato previsto da molti, soprattutto dopo che meno di un mese fa egli stesso aveva autorizzato nuove regole d’ingaggio, assegnando alle forze aeree e di terra la facoltà di prendere parte ai combattimenti contro i Talebani dell’esercito regolare afgano e non solo delle Forze Speciali indigene.

Ugualmente previsto era il tempismo dell’annuncio di Obama, arrivato due giorni prima dell’apertura di un summit cruciale della NATO a Varsavia. Nella capitale polacca, oltre a decidere il dispiegamento di migliaia di truppe nei paesi dell’Europa dell’est che confinano con la Russia, gli Stati Uniti utilizzeranno il loro rinnovato impegno in Afghanistan per convincere gli altri paesi che partecipano all’occupazione a fare anch’essi di più nei prossimi mesi.

Come spesso accade nei suoi interventi pubblici, anche mercoledì Obama è sembrato sottovalutare l’intelligenza degli americani, affermando assurdamente che gli Stati Uniti non sono più impegnati in una guerra di ampia portata con forze e offensive di terra in Afghanistan. Contraddendo anche le direttive emanate dalla sua amministrazione, il presidente ha parlato soltanto di “consiglieri”, di compiti di “addestramento” dell’esercito afgano e di “supporto” alle operazioni anti-terrorismo. Obama e Carter hanno poi fatto riferimento alle precarie condizioni delle forze di sicurezza afgane e alla necessità di impedire che il paese, dove sarebbero penetrate anche cellule dello Stato Islamico (ISIS), diventi ancor più terreno fertile per il terrorismo. Oltre al fatto che sia i Talebani sia al-Qaeda sono il prodotto delle politiche americane in Afghanistan fin da prima dell’invasione sovietica, sono l’occupazione stessa che dura dal 2001, la repressione di qualsiasi opposizione ai governi corrotti di Kabul installati da Washington e le manovre strategiche messe in atto per garantirsi una presenza prolungata nella regione ad avere contribuito in maniera decisiva alla continua destabilizzazione e al disastro economico-sociale di questo paese.

Obama e Carter hanno poi fatto riferimento alle precarie condizioni delle forze di sicurezza afgane e alla necessità di impedire che il paese, dove sarebbero penetrate anche cellule dello Stato Islamico (ISIS), diventi ancor più terreno fertile per il terrorismo. Oltre al fatto che sia i Talebani sia al-Qaeda sono il prodotto delle politiche americane in Afghanistan fin da prima dell’invasione sovietica, sono l’occupazione stessa che dura dal 2001, la repressione di qualsiasi opposizione ai governi corrotti di Kabul installati da Washington e le manovre strategiche messe in atto per garantirsi una presenza prolungata nella regione ad avere contribuito in maniera decisiva alla continua destabilizzazione e al disastro economico-sociale di questo paese.

Le modalità e i tempi con cui l’amministrazione Obama e il Pentagono hanno proceduto per arrivare ad annunciare la decisione di mantenere 8.400 soldati in Afghanistan almeno fino all’inizio del prossimo anno la dicono lunga sulle loro intenzioni.

Per cominciare, una decisione che era con ogni probabilità già stata presa da tempo è giunta per gradi a partire dalla fine del 2014, quando Obama fece la promessa fuorviante di mettere fine alle operazioni di combattimento in Afghanistan. In seguito sono arrivate varie modifiche ai piani di disimpegno, tutte giustificate con la necessità di adattare lo sforzo USA alla situazione sul campo, in continuo peggioramento negli ultimi anni.

La guerra che Obama aveva promesso di portare a termine quando vinse le elezioni nel 2008 sarà così ancora in pieno svolgimento alla fine del suo secondo mandato otto anni più tardi. Anzi, come già anticipato in precedenza, da tempo le manovre americane in atto indicano un’ulteriore espansione del conflitto nel prossimo futuro.

La vicinanza delle elezioni di novembre impone però il ricorso a stratagemmi retorici che nascondano le vere intenzioni del governo e dei militari, fondamentalmente determinati a rimanere a lungo in un paese che occupa una posizione cruciale in un’area del pianeta dove si intrecciano interessi economici e strategici di importanza enorme per il capitalismo americano e la sua influenza in netto declino.

Ben lontani dall’essere in grado o dall’avere intenzione di trovare una via d’uscita pacifica dall’Afghanistan, vista anche l’impossibilità di raggiungere una soluzione diplomatica con i Talebani e le altre potenze regionali che salvaguardi gli interessi USA, il governo e i militari americani minacciano se mai di estendere ancor più il caos ai paesi vicini. Il Pakistan, ad esempio, rischia seriamente di essere trascinato del tutto in un conflitto per il quale ha già pagato e continua a pagare un prezzo di sangue altissimo. Messo all’angolo dall’evoluzione della partnership indo-americana, il Pakistan sta guardando sempre più alla Cina per la tutela della propria sicurezza e dei propri interessi economici.

Il Pakistan, ad esempio, rischia seriamente di essere trascinato del tutto in un conflitto per il quale ha già pagato e continua a pagare un prezzo di sangue altissimo. Messo all’angolo dall’evoluzione della partnership indo-americana, il Pakistan sta guardando sempre più alla Cina per la tutela della propria sicurezza e dei propri interessi economici.

Ciò ha aggravato le tensioni già esistenti con l’alleato americano, facendo aumentare le pressioni di Washington su Islamabad. Proprio in questo quadro, segnato dal rischio di allargamento della guerra, vanno considerati sia il recente assassinio con un drone americano del leader Talebano, Mullah Aktar Mansour, nella provincia pakistana del Belucistan, solitamente off-limits alle operazioni militari USA, e gli scontri armati, probabilmente fomentati dagli Stati Uniti, registrati il mese scorso al confine afgano-pakistano tra le forze armate dei due paesi vicini.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Di fronte alle massicce manifestazioni di protesta che da mesi attraversano la Francia, il governo del primo ministro, Manuel Valls, e del presidente, François Hollande, questa settimana ha forzato per la seconda volta in due mesi il passaggio del pacchetto di legge, conosciuto come “loi travail” o “loi Khomri”, all’Assemblea Nazionale di Parigi senza il voto dei suoi membri.

La risolutezza con cui in Francia si stanno implementando misure che minacciano di stravolgere i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro testimonia della natura ormai apertamente reazionaria dell’Esecutivo guidato dal Partito Socialista (PS). Contro la legge e il governo è esplosa da mesi la durissima opposizione di coloro che subiranno le conseguenze delle iniziative previste, mentre i sondaggi continuano a confermare la contrarietà della maggioranza della popolazione francese all’operato di Valls e Hollande in questo ambito.

L’opposizione nel paese alla “legge Khomri” ha avuto ovvi riflessi in Parlamento, poiché, come già era accaduto nel mese di maggio, il governo non è stato in grado di raccogliere i consensi necessari a ottenerne l’approvazione alla camera bassa del Parlamento. Valls è stato così costretto a ricorrere a un dispositivo anti-democratico previsto dalla Costituzione francese all’articolo 49, paragrafo 3.

Questo strumento consente semplicemente al governo di far passare una determinata legge senza la necessità di un voto dell’aula. Con il ricorso all’articolo 49-3, l’unico modo per impedire l’approvazione della legge in questione è la presentazione entro 24 ore di una “mozione di censura” nei confronti del governo, possibile però se sottoscritta da almeno un decimo dei membri della camera.

Le quasi nulle possibilità di successo di un’eventuale mozione dipendono dal fatto che, se essa fosse votata a maggioranza, la legge verrebbe messa da parte ma il governo sarebbe di fatto sfiduciato. All’interno del PS vi sono forti resistenze all’adozione della “legge Khomri”, ma i parlamentari “frondisti” non sono disposti a far cadere il governo, visto che ciò porterebbe molto probabilmente a elezioni anticipate che si tradurrebbero in una disfatta per il loro partito.

Nel corso della direzione nazionale del PS lo scorso 18 giugno, inoltre, i parlamentari intenzionati a presentare una mozione contro il governo erano stati avvertiti che sarebbero andati incontro a una possibile espulsione dal partito. Mercoledì alcuni deputati della sinistra socialista hanno provato a presentare una mozione, ma, esattamente come a maggio, il tentativo è miseramente fallito per la mancanza di soli due voti.

All’insegna del completo opportunismo è stata invece la risposta dell’opposizione di centro-destra, i cui deputati martedì avevano abbandonato l’aula dopo il nuovo ricorso di Valls all’articolo 49-3. I Repubblicani (LR) di Sarkozy e i centristi dell'Unione dei Democratici e degli Indipendenti (UDI) hanno cioè escluso la presentazione di una loro mozione, al contrario di quanto avevano fatto a maggio.

Il leader dei Repubblicani all’Assemblea Nazionale, Christian Jacob, ha spiegato che in questa occasione Valls e il PS dovranno “regolare da soli i loro conti”. In realtà, il centro-destra francese ritiene a ragione che la maggioranza sia sufficientemente debole e screditata per andare incontro a un tracollo elettorale nel 2017 e non intende forzare la mano con il rischio di mettere in discussione una legge i cui contenuti condivide in pieno.

Dopo il primo passaggio forzato alla camera bassa due mesi fa, infatti, il centro-destra al Senato aveva modificato il provvedimento stralciando anche le modeste concessioni che il governo aveva fatto nel tentativo di ammorbidire l’opposizione tra lavoratori e sindacati. Ad esempio, il passaggio al Senato aveva ripristinato il tetto massimo di 15 mensilità all’indennizzo da corrispondere in caso di licenziamenti senza giusta causa. Il fatto che Valls e Hollande abbiano ancora una volta umiliato il Parlamento francese non è una sorpresa. Le tendenze anti-democratiche della maggioranza socialista, simili peraltro a quelle osservabili in praticamente tutte le forze di governo occidentali, erano risultate evidenti nella risposta alle proteste di piazza contro la “loi travail”.

Il fatto che Valls e Hollande abbiano ancora una volta umiliato il Parlamento francese non è una sorpresa. Le tendenze anti-democratiche della maggioranza socialista, simili peraltro a quelle osservabili in praticamente tutte le forze di governo occidentali, erano risultate evidenti nella risposta alle proteste di piazza contro la “loi travail”.

In molte occasioni, le autorità di polizia avevano utilizzato i poteri straordinari assicurati dallo stato di emergenza, in vigore fin dagli attentati terroristici di Parigi nel novembre del 2015, sia per reprimere le manifestazioni anti-governative sia per impedire a molti attivisti di partecipare alle proteste. Addirittura, il governo aveva minacciato di vietare una manifestazione organizzata dai sindacati il 24 giugno scorso, salvo poi fare marcia indietro e consentirne lo svolgimento.

Se l’opposizione all’agenda anti-sociale di Valls e Hollande e alla “loi travail” resta molto forte nel paese, le organizzazioni sindacali si stanno adoperando da settimane per trovare un compromesso e superare lo scontro in atto. Ufficialmente, svariate sigle sindacali, a cominciare dalla Confederazione Generale del Lavoro (CGT), continuano a chiedere il ritiro della “riforma” o modifiche sostanziali, ma dietro le quinte sono in corso intense trattative con il governo per arrivare a una soluzione concordata che possa contenere le tensioni sociali esplosive.

Già la decisione dei sindacati di sospendere ogni azione organizzata nel periodo estivo sembra essere un tentativo per placare gli animi dei lavoratori scesi nelle piazze e scoraggiare ulteriori iniziative. Tutto ciò malgrado le misure più odiose del provvedimento non siano state cancellate. Il punto più controverso della “riforma” Khomri è contenuto nell’articolo 2 e prevede la possibilità per aziende e sindacati di negoziare a livello di fabbrica le condizioni di lavoro dei dipendenti, aggirando i contratti e le regolamentazioni nazionali per sfruttare la posizione di debolezza dei lavoratori.

Essendo un attacco frontale ai diritti di questi ultimi, la legge in discussione interviene in molti altri ambiti collegati ai rapporti di lavoro. Tra l’altro, essa favorisce la liquidazione della settimana lavorativa di 35 ore, facilita i licenziamenti e penalizza i lavoratori più giovani.

Molti giornali francesi hanno evidenziato come la disponibilità del governo a provocare un durissimo scontro sociale e ad aggravare le divisioni nel Partito Socialista sia una vera e propria scommessa politica. Questo scenario si può però descrivere in maniera più appropriata come un autentico suicidio politico di Hollande e Valls, i quali, assieme al loro partito, andranno incontro a pesantissime batoste elettorali nei due appuntamenti con le urne del prossimo anno, per la scelta del nuovo presidente e per il rinnovo del Parlamento. La determinazione di una forza politica come il PS, teoricamente di sinistra o centro-sinistra, nel perseguire iniziative di legge ultra-liberiste come quella in discussione e dalla portata catastrofica per le classi che dovrebbero rappresentare la propria base elettorale è estremamente significativa.

La determinazione di una forza politica come il PS, teoricamente di sinistra o centro-sinistra, nel perseguire iniziative di legge ultra-liberiste come quella in discussione e dalla portata catastrofica per le classi che dovrebbero rappresentare la propria base elettorale è estremamente significativa.

Da un lato, ciò testimonia l’abbandono da parte dei Socialisti anche della pretesa formale di stare dalla parte di lavoratori e classe media, ovvero la stragrande maggioranza della popolazione, e, dall’altro, mostra in maniera eclatante la forza dei grandi interessi economico-finanziari che indirizzano l’azione dei governi e che sono il vero punto di riferimento del PS in Francia e di praticamente tutti i principali partiti occidentali di qualsiasi orientamento.

Il passaggio forzato all’Assemblea Nazionale, in ogni caso, non esaurisce il percorso parlamentare della “legge Khomri”, né con ogni probabilità le proteste dei lavoratori. Il testo presentato questa settimana dal governo dovrà tornare nuovamente al Senato, prima di approdare per la terza volta alla camera bassa attorno al 20 di luglio per l’approvazione definitiva, probabilmente ancora con l’invocazione dell’articolo 49-3.