- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Le proteste contro il regime di Alexander Lukashenko in Bielorussia avrebbero dovuto raggiungere il culmine questa settimana con uno sciopero generale teoricamente in grado di assestare la spallata definitiva dopo undici settimane di mobilitazione, seguite alle controverse elezioni presidenziali di agosto. Il successo dell’iniziativa proclamata dai leader dell’opposizione filo-occidentale non sembra essere stato tuttavia quello auspicato, ma le ragioni non sono da ricondurre soltanto ai metodi repressivi e intimidatori del governo e delle forze di sicurezza di Minsk.

Le proteste contro il regime di Alexander Lukashenko in Bielorussia avrebbero dovuto raggiungere il culmine questa settimana con uno sciopero generale teoricamente in grado di assestare la spallata definitiva dopo undici settimane di mobilitazione, seguite alle controverse elezioni presidenziali di agosto. Il successo dell’iniziativa proclamata dai leader dell’opposizione filo-occidentale non sembra essere stato tuttavia quello auspicato, ma le ragioni non sono da ricondurre soltanto ai metodi repressivi e intimidatori del governo e delle forze di sicurezza di Minsk.

L’autoproclamata numero uno della campagna contro Lukashenko, cioè la principale candidata alla sua successione Sviatlana Tsikhanouskaya, aveva lanciato un paio di settimane fa un ultimatum perentorio al presidente. Entro il 25 ottobre, l’uomo forte di Minsk avrebbe dovuto dimettersi e porre fine al “terrore” scatenato contro i manifestanti oppure prepararsi a fronteggiare uno sciopero generale e la paralisi dell’economia dell’ex repubblica sovietica. Il comunicato della Tsikhanouskaya, da tempo fuggita in Lituania, prospettava una chiusura totale a partire dal settore nevralgico del sistema bielorusso, ovvero le grandi fabbriche controllate in larga misura dallo stato. Inoltre, le dimostrazioni pacifiche sarebbero tornate a invadere le strade della capitale e delle altre città della Bielorussia.

Davanti allo scontato rifiuto di Lukashenko di dimettersi, una nuova protesta è in effetti andata in scena domenica con una partecipazione significativa, secondo alcune stime pari ad almeno 100 mila persone nella sola Minsk. Le forze del regime hanno a loro volta risposto ancora una volta in maniera molto dura. Gli arresti sono stati più di 500, portando il numero totale dei fermati dal 9 di agosto a circa 16 mila.

Coloro che hanno preso parte sia alle manifestazioni anti-Lukashenko sia soprattutto allo sciopero sono sembrati essere però in gran parte studenti e appartenenti alle classi medie o medio-alte. Le stesse proteste, a detta anche dei media occidentali, avrebbero perso l’intensità delle scorse settimane. Un certo senso di rassegnazione prevale ormai in molti di questi ambienti che si ritrovano a fare i conti con il consolidamento del regime, grazie in primo luogo all’appoggio garantito dal governo russo.

Secondo il racconto degli eventi di questi giorni fatto dalla Reuters, una certa mobilitazione si sarebbe registrata nelle scuole e nelle università bielorusse, così come, ad esempio, in una compagnia di telecomunicazioni della capitale. In modo cruciale, tuttavia, la stessa agenzia di stampa, non esattamente bendisposta verso Minsk e Mosca, ha ammesso che “l’appello allo sciopero [generale] non è per ora riuscito a fermare le attività delle aziende statali” del paese. Secondo il britannico Guardian, la partecipazione allo sciopero degli operai che lavorano in queste fabbriche è stata tutt’al più sporadica o di breve durata, ma praticamente “nessuno si è rifiutato di lavorare”. Allo stesso modo, dopo le ultime manifestazioni di protesta, non si sono registrati blocchi stradali o altri problemi per il traffico della capitale.

Notizie della partecipazione allo sciopero di numerosi lavoratori delle ferrovie e di quelli di un’importante fabbrica di fertilizzanti sono in realtà circolate, ma la fonte è da prendere quanto meno con le molle. A diffonderle è stato infatti il canale Telegram NEXTA, operato da un blogger bielorusso allineato all’opposizione con l’appoggio di una fondazione polacca finanziata dal governo di estrema destra di Varsavia, al centro delle trame estere anti-Lukashenko e ben poco interessato alle aspirazioni democratiche della popolazione bielorussa.

Senza la mobilitazione della “working-class” bielorussa e i conseguenti contraccolpi economici, è evidente che le possibilità dell’opposizione sostenuta dall’Occidente di rovesciare Lukashenko e il suo governo sono quasi inesistenti. Ad agosto e a inizio settembre, un’ondata di scioperi aveva peraltro attraversato la Bielorussia in parallelo alle proteste di piazza, tanto da portare il paese sull’orlo del disastro economico. Da allora, l’attivismo registrato nelle fabbriche è venuto decisamente meno, se non sparito del tutto. Nello spegnere gli entusiasmi, un fattore è stato senza dubbio il pugno di ferro di Lukashenko, chiaramente consapevole dei pericoli per il suo regime provenienti dalle grandi fabbriche sotto il controllo dello stato.

Senza la mobilitazione della “working-class” bielorussa e i conseguenti contraccolpi economici, è evidente che le possibilità dell’opposizione sostenuta dall’Occidente di rovesciare Lukashenko e il suo governo sono quasi inesistenti. Ad agosto e a inizio settembre, un’ondata di scioperi aveva peraltro attraversato la Bielorussia in parallelo alle proteste di piazza, tanto da portare il paese sull’orlo del disastro economico. Da allora, l’attivismo registrato nelle fabbriche è venuto decisamente meno, se non sparito del tutto. Nello spegnere gli entusiasmi, un fattore è stato senza dubbio il pugno di ferro di Lukashenko, chiaramente consapevole dei pericoli per il suo regime provenienti dalle grandi fabbriche sotto il controllo dello stato.

La leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya ha parlato martedì della mancata mobilitazione degli operai bielorussi, giustificandola con la “pressione colossale” esercitata dalle autorità su quanti intendevano scioperare. Oltre e forse ancora di più delle “pressioni” del regime ha influito lo sconforto e la presa di coscienza che la battaglia contro Lukashenko è guidata da forze politiche e sociali i cui obiettivi non coincidono con quelli dei lavoratori.

L’essenza degli eventi che da quasi tre mesi stanno interessando la Bielorussia è in altre parole da ricondurre alla pratica consolidata delle “rivoluzioni colorate”, promosse e finanziate a suon di dollari e di euro dall’Occidente. Al di là dell’indiscutibile carattere autoritario del regime di Lukashenko, l’interesse dei governi europei e degli Stati Uniti, così come di improvvisati leader indigeni come Sviatlana Tsikhanouskaya, è di riorientare strategicamente verso Occidente un paese nell’orbita di Mosca.

Per gli oppositori interni di Lukashenko, poi, in ballo ci sono occasioni altamente redditizie derivanti dall’accesso alle stanze del potere politico ed economico. Da ciò deriva una prospettiva sostanzialmente neo-liberista, nascosta dietro alla retorica delle riforme democratiche, che, come si rendono conto le classi più oppresse della società bielorussa, comporterebbe misure radicali di austerity e privatizzazioni selvagge, vale a dire sacrifici ancora più pesanti di quelli che dovrebbero spingerli a prendere parte alle proteste in corso.

Gli esempi del “cambiamento democratico” prodotto dall’appoggio occidentale sono d’altra parte molteplici e quasi tutti hanno comportato sofferenze e devastazione sociale. Che la Tsikhanouskaya e i suoi alleati dell’opposizione coordinino quanto meno le loro mosse con i governi occidentali, ma anche con quelli di Polonia e dei paesi baltici, è ormai chiaro a chiunque, visti anche i loro numerosi incontri con capi di governo e ministri degli Esteri di svariati paesi europei in queste settimane. È probabile anzi che la riuscita dello sciopero generale proclamato per questa settimana sia un ultimo banco di prova delle potenzialità della leadership di Sviatlana Tsikhanouskaya, dopo le recenti misure punitive adottate da Bruxelles e Washington contro alcuni esponenti della cerchia di Lukashenko.

A Minsk, in ogni caso, sembra esserci un relativo senso di sicurezza all’interno del regime, anche se restano forti preoccupazioni per la possibilità che le proteste sfuggano di mano. Lukashenko ha infatti alzato i toni negli ultimi giorni, minacciando apertamente di attuare iniziative ancora più repressive per pacificare il paese. Uguale apprensione circola anche al Cremlino, dove la pazienza nei confronti del presidente bielorusso appare vicina al limite.

Al momento, Putin non ha alternative a Lukashenko, visto che un qualsiasi cedimento si tradurrebbe quasi certamente in un regime ostile agli interessi di Mosca. Oltre alla questione strategica, cioè il pericolo di ritrovarsi la NATO ancora più vicina ai propri confini, in gioco ci sono forti interessi economici, essendo la Bielorussia un importante fornitore per vari settori industriali russi e una via di transito cruciale del gas naturale diretto verso occidente. La visita di giovedì scorso a Minsk del capo dell’intelligence estera russa, Sergey Naryshkin, dimostra le inquietudini del Cremlino e, assieme, ribadisce il sostegno a Luhaskenko e la collaborazione tra i due alleati nella gestione della crisi.

Al momento, Putin non ha alternative a Lukashenko, visto che un qualsiasi cedimento si tradurrebbe quasi certamente in un regime ostile agli interessi di Mosca. Oltre alla questione strategica, cioè il pericolo di ritrovarsi la NATO ancora più vicina ai propri confini, in gioco ci sono forti interessi economici, essendo la Bielorussia un importante fornitore per vari settori industriali russi e una via di transito cruciale del gas naturale diretto verso occidente. La visita di giovedì scorso a Minsk del capo dell’intelligence estera russa, Sergey Naryshkin, dimostra le inquietudini del Cremlino e, assieme, ribadisce il sostegno a Luhaskenko e la collaborazione tra i due alleati nella gestione della crisi.

Se la maggior parte degli osservatori concorda nel ritenere che il presidente bielorusso finirà per restare al suo posto, la campagna occidentale di destabilizzazione continuerà in un modo o nell’altro, in attesa di una nuova occasione per penetrare ancora di più in un paese profondamente legato alla Russia e, oltretutto, destinatario da alcuni anno di ingenti investimenti cinesi.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Il voto favorevole del Senato di Washington alla nomina della giudice ultra-conservatrice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema nella giornata di lunedì rappresenta un evento eccezionale sia per le modalità con cui è avvenuto sia soprattutto per le conseguenze che potrebbe avere in ambito politico, giuridico e sociale negli Stati Uniti. Se il Partito Repubblicano disponeva di una maggioranza sufficiente a garantire la ratifica della nomina voluta dal presidente Trump, è altrettanto vero che le iniziali promesse dei democratici di utilizzare qualsiasi mezzo per farla naufragare si sono sciolte come neve al sole.

Il voto favorevole del Senato di Washington alla nomina della giudice ultra-conservatrice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema nella giornata di lunedì rappresenta un evento eccezionale sia per le modalità con cui è avvenuto sia soprattutto per le conseguenze che potrebbe avere in ambito politico, giuridico e sociale negli Stati Uniti. Se il Partito Repubblicano disponeva di una maggioranza sufficiente a garantire la ratifica della nomina voluta dal presidente Trump, è altrettanto vero che le iniziali promesse dei democratici di utilizzare qualsiasi mezzo per farla naufragare si sono sciolte come neve al sole.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Il ritiro del proprio ambasciatore da un determinato paese è una delle misure più drastiche che un governo possa adottare durante una crisi diplomatica e può talvolta anticipare la rottura totale delle relazioni bilaterali. Un fatto esattamente di questa gravità si è verificato nel fine settimana e ha coinvolto Francia e Turchia, cioè due alleati formali nel quadro della NATO. I rapporti tra Parigi e Ankara sono in rapido deterioramento e questo processo è dovuto, da un lato, a fattori di crisi con cui entrambi i governi devono fare i conti sul fronte interno e, dall’altro, al ripetuto scontro tra i rispettivi interessi economici e strategici in alcuni dei conflitti più caldi che si stanno consumando dal Nordafrica alla regione caucasica.

Il ritiro del proprio ambasciatore da un determinato paese è una delle misure più drastiche che un governo possa adottare durante una crisi diplomatica e può talvolta anticipare la rottura totale delle relazioni bilaterali. Un fatto esattamente di questa gravità si è verificato nel fine settimana e ha coinvolto Francia e Turchia, cioè due alleati formali nel quadro della NATO. I rapporti tra Parigi e Ankara sono in rapido deterioramento e questo processo è dovuto, da un lato, a fattori di crisi con cui entrambi i governi devono fare i conti sul fronte interno e, dall’altro, al ripetuto scontro tra i rispettivi interessi economici e strategici in alcuni dei conflitti più caldi che si stanno consumando dal Nordafrica alla regione caucasica.

A riaccendere i toni è stata la risposta del presidente francese Macron al brutale assassinio, avvenuto il 16 ottobre scorso, dell’insegnante Samuel Paty per mano di un 18enne di origini cecene avvicinatosi agli ambienti del fondamentalismo islamico. Paty era stato preso di mira da una campagna che intendeva fargli pagare in qualche modo il fatto di avere mostrato ai suoi studenti le offensive caricature del profeta Muhammad, pubblicate dal giornale satirico Charlie Hebdo, per stimolare una discussione sulla libertà di espressione.

Il governo di Parigi aveva subito presentato una nuova legge destinata a mettere fine a quello che viene definito come il “separatismo islamico” nella società francese. Scritta dal primo ministro, Jean Castex, la legge rappresenta un altro attacco alla libertà religiosa in Francia, questa volta attraverso il sostanziale controllo dello stato sulla pratica della fede islamica e l’imposizione di una sorta di giuramento di fedeltà alla repubblica da parte di enti e organizzazioni non solo religiose, ma anche operanti in ambito politico e sociale.

Praticamente tutta la classe politica francese è salita sul carro dell’anti-islamismo negli ultimi giorni, mostrando in più di un’occasione atteggiamenti apertamente intolleranti e razzisti. Particolare rumore ha fatto tra la comunità musulmana l’uscita del ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, lamentatosi della presenza di cibo halal, cioè preparato secondo le prescrizioni islamiche, nei supermercati francesi.

La criminalizzazione dell’Islam da parte del governo di Parigi ha scatenato proteste e provocato denunce in moltissimi paesi, innescando anche una campagna di boicottaggio dei prodotti francesi di esportazione, la quale a sua volta è stata denunciata duramente dall’Eliseo. Lo scambio più pesante di accuse e insulti si è registrato appunto tra Macron e il presidente turco Erdogan. Quest’ultimo nel fine settimana ha attaccato Macron per l’attitudine mostrata nei confronti dell’Islam, per poi suggerire che il collega francese necessiti di un qualche “trattamento mentale”.

Parigi, per tutta risposta, ha richiamato il proprio ambasciatore ad Ankara “per consultazioni”, mentre Macron ha rilanciato nella notte di domenica scrivendo su Twitter in lingua inglese e in arabo che il suo governo non intende fare nessun passo indietro sulla guerra all’Islam, sia pure “nel rispetto di tutte le differenze e in uno spirito di pace”. Il ministero degli Esteri ha invece denunciato la già ricordata campagna di boicottaggio anti-francese partita in alcuni paesi musulmani.

Lo scontro si è allargato poi ad altri paesi, col rischio di moltiplicare le crisi diplomatiche provocate dalle decisioni prese a Parigi. Lunedì, il governo pakistano ha ad esempio convocato l’ambasciatore francese a Islamabad, dopo che il giorno prima il presidente, Imran Khan, aveva anch’egli condannato il comportamento di Macron. Una presa di posizione pubblica contro la Francia l’ha adottata anche il Marocco, il cui ministero degli Esteri ha spiegato che “la libertà di espressione non può per nessuna ragione giustificare provocazioni, offese e insulti contro la religione musulmana”.

Lo scontro si è allargato poi ad altri paesi, col rischio di moltiplicare le crisi diplomatiche provocate dalle decisioni prese a Parigi. Lunedì, il governo pakistano ha ad esempio convocato l’ambasciatore francese a Islamabad, dopo che il giorno prima il presidente, Imran Khan, aveva anch’egli condannato il comportamento di Macron. Una presa di posizione pubblica contro la Francia l’ha adottata anche il Marocco, il cui ministero degli Esteri ha spiegato che “la libertà di espressione non può per nessuna ragione giustificare provocazioni, offese e insulti contro la religione musulmana”.

In tutte le accesissime dichiarazioni dei governi coinvolti nella polemica in atto vanno ricercate motivazioni in parte legate ai problemi che essi stanno in varia misura affrontando sul fronte domestico. In particolare, dietro il paravento della difesa dei valori del secolarismo repubblicano, Macron sta per l’ennesima volta cercando di compattare l’opinione pubblica francese attorno a un appello nazionalista per alimentare un clima di isteria anti-islamica. Con una retorica tipica dell’estrema destra, l’inquilino dell’Eliseo spera in questo modo di distogliere il più possibile l’attenzione dal bilancio reazionario della sua amministrazione e, più concretamente, dalle responsabilità per il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus che sta facendo segnare un numero di contagi da record e ha di recente richiesto l’imposizione di altre impopolari misure restrittive.

D’altro canto, la risposta di Erdogan e i suoi attacchi diretti contro Macron hanno in parte lo stesso obiettivo, viste le croniche difficoltà economiche della Turchia e la gestione ugualmente inefficace della pandemia. Erdogan, inoltre, continua a utilizzare la difesa della comunità musulmana come arma principale della politica estera turca e una campagna come quella scatenata contro la Francia serve perfettamente ai suoi scopi. Così come l’autoproclamazione di Macron a paladino della libertà di espressione è a dir poco risibile, anche la pretesa di Erdogan di essere il protettore dei popoli di fede musulmana è tuttavia fuori dalla realtà. Basti pensare alla partecipazione attiva di Ankara alla devastazione di svariati paesi islamici pianificata dall’Occidente in questi anni, come Siria e Libia.

A rendere esplosivo lo scontro diplomatico tra Francia e Turchia sono in ogni caso soprattutto ragioni di natura geo-politica e che, nel vortice di dichiarazioni, accuse e contro-accuse delle ultime ore, il ministro per gli Affari Europei del governo Macron ha tra gli altri spiegato con sufficiente chiarezza. Clément Beaune ha lamentato cioè “la strategia politica offensiva, provocatoria e aggressiva della Turchia” contro gli alleati di Parigi. I fronti più caldi in questo senso sono il Mediterraneo orientale, la Libia, la Siria e, da ultimo, il Nagorno-Karabakh.

In tutte queste crisi, Parigi e Ankara si ritrovano su fronti opposti e il pericoloso peggioramento dei rapporti tra i due paesi è fortemente indicativo delle tensioni e delle forze centrifughe che stanno lacerando la NATO. Nelle dispute territoriali e soprattutto per il gas nel Mar Mediterraneo, la Francia appoggia in pieno la Grecia contro la Turchia e in quest’area le forze navali dei paesi coinvolti sono già arrivate in più di un’occasione vicine allo scontro.

In Libia, Parigi appoggia, anche se non ufficialmente, le forze del maresciallo Haftar e il sostegno turco al governo rivale di Tripoli, riconosciuto dall’ONU, costituisce una minaccia agli interessi energetici francesi nell’Africa settentrionale. Lo stesso dicasi per il teatro di guerra siriano, dove il riferimento della Francia sono in primo luogo le milizie curde, nemiche giurate di Ankara.

La guerra in corso da qualche settimana nel Caucaso ha innestato infine un nuovo elemento di scontro. Erdogan è a fianco dell’Azerbaigian nel conflitto con l’Armenia per l’enclave del Nagorno-Karabakh, vedendo nel tentativo di Baku di riconquistare una regione che è da tre decenni sotto il controllo della maggioranza di etnia armena un modo per avanzare le proprie ambizioni da grande potenza. Parigi, al contrario, è schierata con Yerevan, sia per il peso della forte minoranza armena che vive in Francia sia soprattutto per via della rivalità con la Turchia.

La guerra in corso da qualche settimana nel Caucaso ha innestato infine un nuovo elemento di scontro. Erdogan è a fianco dell’Azerbaigian nel conflitto con l’Armenia per l’enclave del Nagorno-Karabakh, vedendo nel tentativo di Baku di riconquistare una regione che è da tre decenni sotto il controllo della maggioranza di etnia armena un modo per avanzare le proprie ambizioni da grande potenza. Parigi, al contrario, è schierata con Yerevan, sia per il peso della forte minoranza armena che vive in Francia sia soprattutto per via della rivalità con la Turchia.

Proprio attorno alla crisi del Nagorno-Karabakh, i governi di Parigi e Ankara si sono già scambiati pesantissime accuse reciproche e gli eventi delle ultime settimane hanno prospettato il rischio dell’allargamento del conflitto ad altri paesi. Oltre a un possibile intervento diretto di Russia, Turchia, Iran o degli stessi Stati Uniti, la guerra nel Caucaso minaccia anche di coinvolgere la Francia, che si ritroverebbe appunto per la prima volta a combattere sul campo, e con tutte le conseguenze del caso, un alleato formale del Patto Atlantico.

- Dettagli

- Scritto da Fabrizio Casari

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

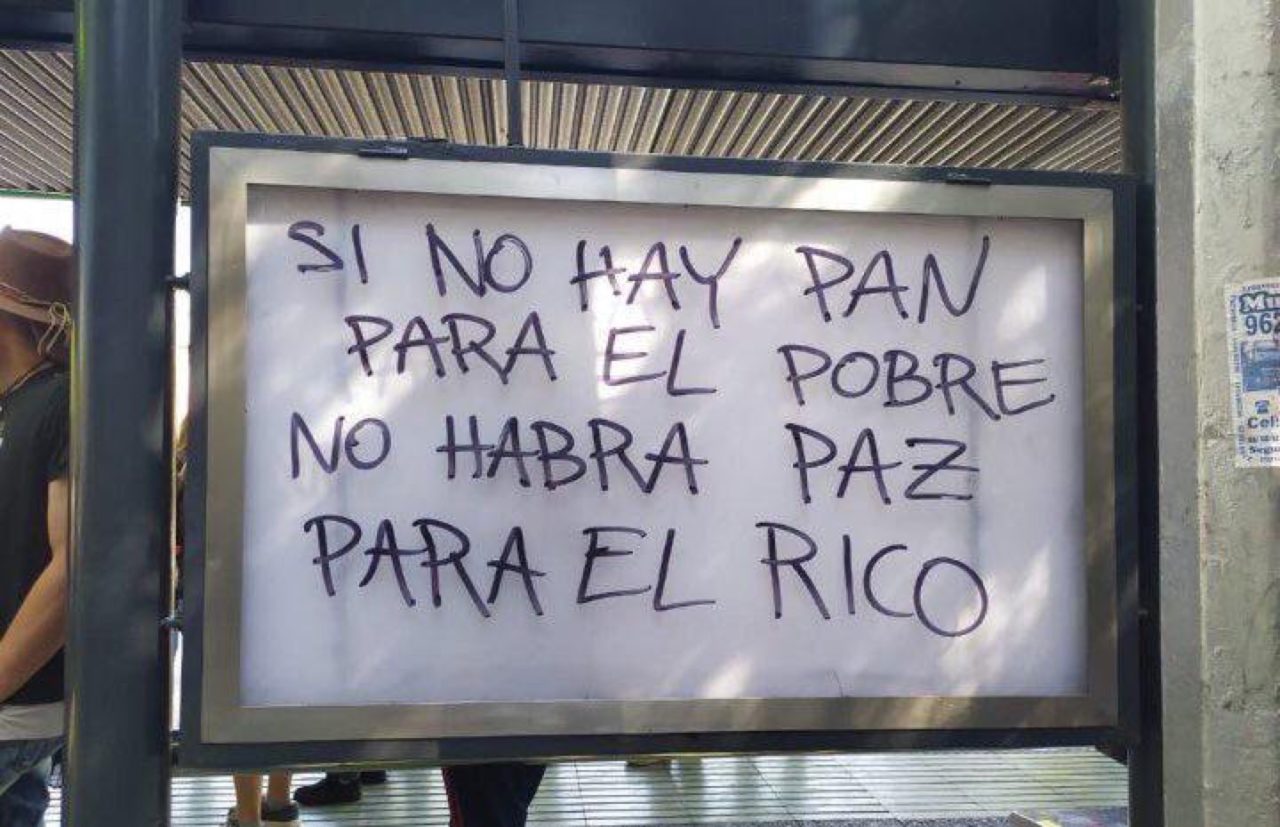

Ci sarà una nuova Costituzione in Cile. Il 72 per cento dei cileni hanno schiacciato definitivamente la Costituzione pinochettista, approvando la proposta di nuova Costituente. Il pinochetismo diventa così orfano di sovrastruttura giuridico-costituzionale. I 155 costituenti che verranno eletti rappresenteranno l’insieme della società cilena e questo, di per sé, è un tributo in premessa alla nuova pagina della storia cilena che si è aperta da ieri. Tra i 155 vi saranno gli indios Mapuche, il che racconta l’esito valoriale, oltre che politico della vittoria ed offre una suggestione affascinante che si scaglia contro la rappresentanza di classe della minoranza bianca e ricca.

Ci sarà una nuova Costituzione in Cile. Il 72 per cento dei cileni hanno schiacciato definitivamente la Costituzione pinochettista, approvando la proposta di nuova Costituente. Il pinochetismo diventa così orfano di sovrastruttura giuridico-costituzionale. I 155 costituenti che verranno eletti rappresenteranno l’insieme della società cilena e questo, di per sé, è un tributo in premessa alla nuova pagina della storia cilena che si è aperta da ieri. Tra i 155 vi saranno gli indios Mapuche, il che racconta l’esito valoriale, oltre che politico della vittoria ed offre una suggestione affascinante che si scaglia contro la rappresentanza di classe della minoranza bianca e ricca.

La Costituzione pinochettista diventa così memoria orrenda ma non più ipoteca futura. Elaborata nel 1980 e votata tra accuse di brogli, sancì il proseguimento del pinochettismo senza Pinochet. Quella Costituzione era sostanzialmente il modo per mantenere in vita un ordinamento funzionale al perpetrarsi del sistema. Un sistema infame, che si reggeva - e si regge - sulla combinazione di fame e paura, di sostegno ai privilegi di classe a fronte dell’azzeramento dei diritti sociali e politici, un mix spaventoso di povertà e repressione. Il Cile ha sperimentato nelle sue carni il modello economico monetarista, il turbo capitalismo che assegna libertà agli affari e repressione alle persone. Due elementi che hanno fatto del paese andino un laboratorio a cielo aperto del modello peggiore della storia delle dottrine economiche dal dopoguerra ad oggi.

Il Plebiscito di ieri disegna una mutazione profonda dell’orientamento elettorale che non potrà non avere i suoi contraccolpi politici. Ciò però non deve divenire oggetto di trionfalismi prematuri, perché sebbene il risultato rispecchi perfettamente il sentire dell’opinione pubblica cilena, esso non si ripercuote in automatico e con le stesse proporzioni nell’equilibrio complessivo del sistema politico cileno. Si dovranno fare i conti con i militari, che del Paese sono la vera classe dirigente, esercitano una pesante ipoteca sullo sviluppo democratico cileno e godono del sostegno internazionale della destra latinoamericana e, soprattutto, degli Stati Uniti.

Sono i militari, infatti, gli addetti alla salvaguardia delle distanze tra la minoranza bianca e ricca e l’immensa maggioranza dei cileni.

Sono i militari, con abuso di sadica ferocia, a stabilire le regole del gioco. Rappresentano in loco la catena di comando che dagli Stati Uniti fino alla borghesia cilena garantiscono che il sentiment del golpe del ’73 resti vigente. Oltre che della collocazione geopolitica del Cile, le multinazionali statunitensi dispongono delle sue notevoli risorse di suolo e sottosuolo e le elites del Paese, razziste ed ignoranti, dedite al cumulo di vizi e privilegi, svolgono il ruolo di interessati addetti alla tutela del patrimonio. Riassumendo: i militari, che dispongono del Paese, impongono al governo l’agenda di lavoro ma, a loro volta, prendono ordini dal Pentagono. Tutti insieme formano il "modello".

Un modello fatto di dolore e sangue per un Paese che già con la dittatura militare ne aveva già versati oltre ogni accettabilità, e che anche con il cosiddetto “ritorno alla democrazia” non ha visto invertire granché le sorti.

Un modello fatto di dolore e sangue per un Paese che già con la dittatura militare ne aveva già versati oltre ogni accettabilità, e che anche con il cosiddetto “ritorno alla democrazia” non ha visto invertire granché le sorti.

Altissimo, infatti, è il prezzo pagato dalle proteste popolari in vigore dall’Ottobre del 2019, cui gli studenti hanno dato voce e che continuano ad incontrare un vasto sostegno di massa: nel silenzio tombale della OEA e della Commissione Onu sui Diritti Umani guidata dalla ex premier Michelle Bachelet (che ha scambiato incarico con vergogna e s’interessa molto al Venezuela, invece) il bilancio è di 30 morti, migliaia di feriti, 10.000 arrestati, violenza cieca sugli indifesi, stupri e torture, quasi 500 manifestanti con lesioni oculari per proiettili indirizzati agli occhi dai carabineros. Perché, alla fine, il post-Pinochet che avrebbe dovuto segnare la fine della dittatura con l’arrivo della democrazia, ha dato vita al pinochettismo: un modo, parafrasando Von Clausewitz, di proseguire la dittatura con altri mezzi.

C'è logica nell’ardore con il quale i militari sostengono convenientemente questo modello. Il primo è che in un Paese dove il sistema pensionistico è completamente privatizzato, i militari sono l’unica categoria a godere di pensioni pubbliche. Quando, nel 1981, Pinochet impose la privatizzazione del sistema pensionistico, le forze armate ottennero l’esonero dalla privatizzazione e continuarono a godere di ciò che è tuttora vigente: un sistema di sicurezza sociale pubblico finanziato e garantito dallo Stato. Dunque sparano addosso a chi chiede per tutti quello che é previsto sia solo per loro.

Inoltre, il 10% degli introiti dell’industria estrattiva del rame va proprio alle forze armate, che non hanno nemmeno l’obbligo di rendicontazione. Il Cile ne è il primo produttore al mondo e con la sua esportazione ottiene all’incirca il 20 per cento delle entrate complessive del Paese. Ottimo business quello dei militari ma davvero una macabra ironia della sorte: il rame, che venne statalizzato da Salvador Allende, è rimasto di proprietà pubblica ma è ora la prima fonte di guadagno proprio per quei militari codardi che tradirono, lui, il popolo e la Costituzione.

Ma con il plebiscito di ieri il Cile comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, pur se la strada da percorrere è ancora lunga e irta di ostacoli. La percentuale altissima di elettori che hanno offerto il sostegno alla cancellazione della Costituzione pinochetista non può essere letta solo con la volontà di cambiare l’assetto costituzionale e giuridico del Paese. Il voto di ieri contiene anche un giudizio politico complessivo sul governo, che cambia il volto reale e quello percepito internazionalmente su un modello infame ma ormai agonizzante. E’ un giudizio duro e senz’appello verso il governo, le sue ricette socioeconomiche e le sue capacità di gestione: insomma verso un modello non più sopportabile.

Del resto che offre il modello? Il 30 per cento dei suoi introiti della bilancia commerciale vanno nelle tasche dell’uno per cento della popolazione e il Cile risulta tra i 15 paesi con più diseguaglianza del mondo. I salari sono africani e i prezzi europei, dunque uno dei paesi con il PIL più alto dell’America Latina è invivibile per il 70 per cento della sua popolazione. Il debito procapite delle famiglie per arrivare alla fine del mese raggiunge il 48% del PIL. L’accesso all’acqua è in mano ai privati. Il sistema pensionistico è privato e la sanità è privatizzata per le prestazioni di livello medio alto, essendo quella pubblica solo oggetto di tagli di spesa e destinata a sanità di emergenza.

Trent’anni di tagli ad ogni servizio sociale sono la manifestazione esantematica di questo modello, la cifra autentica di un sistema che ha bisogno dell’impoverimento di massa per generare ricchezza per le elites.

Trent’anni di tagli ad ogni servizio sociale sono la manifestazione esantematica di questo modello, la cifra autentica di un sistema che ha bisogno dell’impoverimento di massa per generare ricchezza per le elites.

I voti espressi ieri, che hanno scritto la prima pagina del nuovo libro del Cile, andranno pesati, oltre che contati. Ogni voto espresso andrà valorizzato nei prossimi mesi e l’esigenza di costruzione dell’alternativa democratica e socialista dovrà costruirsi su scelte politiche nette e non derogabili. Un posto di rilievo dovrà essere assunto dagli studenti che sono stati la spina dorsale dell’opposizione durante tutti questi mesi, e fra essi va rivolto un ringraziamento particolare alla “primera linea”, che s’incarica di difendere il legittimo diritto alla protesta e tiene indietro le belve in uniforme. Sono i figli legittimi di Miguel e di Edgardo Enriquez, di tutti coloro che misero il loro corpo tra la barbarie golpista e il proprio popolo. Non potranno essere ignorati nel rappresentare il Cile che verrà. Se si vuole che, dopo la morte di Pinochet, muoia anche il pinochetismo, ultima sua orrenda eredità.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Stati Uniti e Russia sono sembrati avvicinarsi improvvisamente a un accordo sul prolungamento del trattato di non-proliferazione nucleare “New START” nelle scorse ore, dopo che le due diplomazie si sono scambiate segnali di apertura per risolvere temporaneamente la questione prima delle presidenziali americane. Dietro le apparenze restano tuttavia dubbi e ostacoli non indifferenti, legati soprattutto alla buona fede di Washington e alle manovre elettorali del presidente Trump.

Stati Uniti e Russia sono sembrati avvicinarsi improvvisamente a un accordo sul prolungamento del trattato di non-proliferazione nucleare “New START” nelle scorse ore, dopo che le due diplomazie si sono scambiate segnali di apertura per risolvere temporaneamente la questione prima delle presidenziali americane. Dietro le apparenze restano tuttavia dubbi e ostacoli non indifferenti, legati soprattutto alla buona fede di Washington e alle manovre elettorali del presidente Trump.

Il trattato in questione limita il numero delle “Armi Strategiche” nucleari delle due potenze e, senza un’intesa, scadrà il 5 febbraio del prossimo anno. Firmato ai tempi dell’amministrazione Obama nel 2010 ed entrato in vigore l’anno successivo, il “New START” riguarda appunto gli armamenti “strategici” e le testate nucleari intercontinentali pronte a essere impiegate, mentre non include quelle a breve raggio oppure non operative.