- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La sospensione dal Partito Laburista britannico dell’ex numero uno Jeremy Corbyn la scorsa settimana ha scatenato una guerra interna che sta mettendo di fronte le centinaia di migliaia di iscritti, in gran parte di orientamento progressista se non apertamente socialista, alla nuova leadership erede di Tony Blair. L’operazione in atto contro Corbyn non è niente di meno di una resa dei conti contro tutta la sinistra del partito, basata su un’odiosa e cinica caccia alle streghe. Quello che sta accadendo è cioè il tentativo di attribuire alla sinistra del “Labour” un’attitudine irrimediabilmente anti-semita o, quanto meno, un disinteresse da parte dei suoi dirigenti verso un fenomeno che appare, tutt’al più, di proporzioni a dir poco trascurabili.

La sospensione dal Partito Laburista britannico dell’ex numero uno Jeremy Corbyn la scorsa settimana ha scatenato una guerra interna che sta mettendo di fronte le centinaia di migliaia di iscritti, in gran parte di orientamento progressista se non apertamente socialista, alla nuova leadership erede di Tony Blair. L’operazione in atto contro Corbyn non è niente di meno di una resa dei conti contro tutta la sinistra del partito, basata su un’odiosa e cinica caccia alle streghe. Quello che sta accadendo è cioè il tentativo di attribuire alla sinistra del “Labour” un’attitudine irrimediabilmente anti-semita o, quanto meno, un disinteresse da parte dei suoi dirigenti verso un fenomeno che appare, tutt’al più, di proporzioni a dir poco trascurabili.

- Dettagli

- Scritto da Fabrizio Casari

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La politica estera dell’amministrazione Trump è stato uno dei terreni dove lo scontro ideologico ha avuto maggiori riverberi. Per la ovvia propagazione su scala planetaria e per l’aggressività mostrata, la politica internazionale del tycoon ha spesso messo in evidenza la dimensione ideologica, che spesso ha prevalso sulla concretezza degli obbiettivi. Ma se la minaccia nucleare, la destabilizzazione internazionale, il riaccendersi di conflitti in Medio Oriente e Asia minore, le reiterate minacce alla Cina ed alla Corea del Nord e il rilancio della stagione dei golpe in America Latina, hanno marcato i primi 4 anni di Donald Trump, c’è però da sottolineare che egli non ha iniziato nessuna nuova guerra, si è limitato a stanziare risorse per continuare a combattere quelle che aveva trovato, in alcuni casi riducendo di molto il contributo statunitense. Ma andiamo a vedere cosa è stato delle promesse più rilevanti del programma elettorale in ordine alla politica estera di questo suo primo mandato.

La politica estera dell’amministrazione Trump è stato uno dei terreni dove lo scontro ideologico ha avuto maggiori riverberi. Per la ovvia propagazione su scala planetaria e per l’aggressività mostrata, la politica internazionale del tycoon ha spesso messo in evidenza la dimensione ideologica, che spesso ha prevalso sulla concretezza degli obbiettivi. Ma se la minaccia nucleare, la destabilizzazione internazionale, il riaccendersi di conflitti in Medio Oriente e Asia minore, le reiterate minacce alla Cina ed alla Corea del Nord e il rilancio della stagione dei golpe in America Latina, hanno marcato i primi 4 anni di Donald Trump, c’è però da sottolineare che egli non ha iniziato nessuna nuova guerra, si è limitato a stanziare risorse per continuare a combattere quelle che aveva trovato, in alcuni casi riducendo di molto il contributo statunitense. Ma andiamo a vedere cosa è stato delle promesse più rilevanti del programma elettorale in ordine alla politica estera di questo suo primo mandato.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

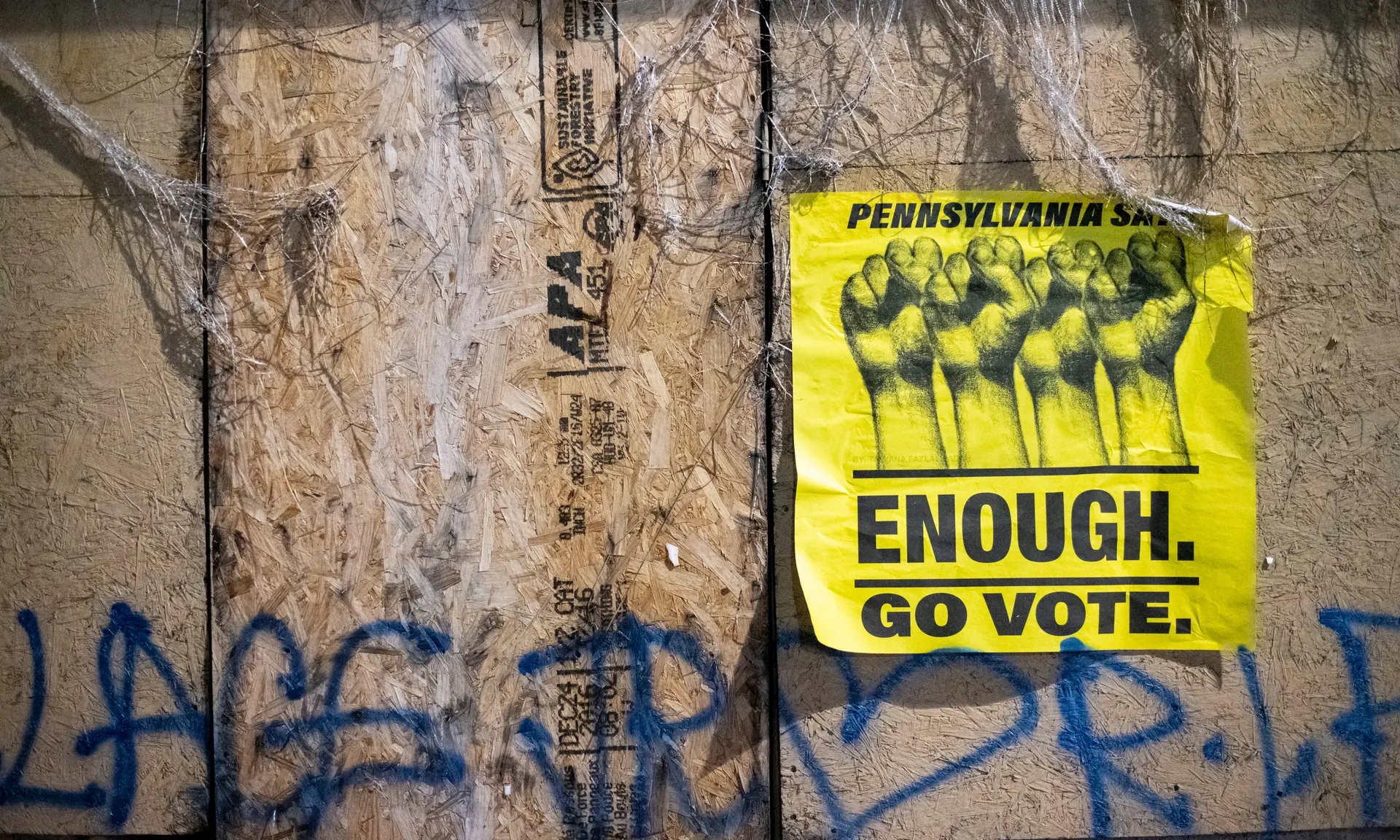

Il sistema elettorale americano è tradizionalmente oggetto di curiosità e interesse per via della singolarità e delle sfumature che possono talvolta determinare il successo di un determinato candidato, al di là dell’effettivo numero di consensi popolari ottenuti. Quest’anno, il meccanismo elettorale degli Stati Uniti sembra meritare ancora più attenzione, alla luce dei tentativi in atto, soprattutto da parte del presidente Trump, di piegarlo a proprio favore in collaborazione con i tribunali e le autorità politiche locali.

Il sistema elettorale americano è tradizionalmente oggetto di curiosità e interesse per via della singolarità e delle sfumature che possono talvolta determinare il successo di un determinato candidato, al di là dell’effettivo numero di consensi popolari ottenuti. Quest’anno, il meccanismo elettorale degli Stati Uniti sembra meritare ancora più attenzione, alla luce dei tentativi in atto, soprattutto da parte del presidente Trump, di piegarlo a proprio favore in collaborazione con i tribunali e le autorità politiche locali.

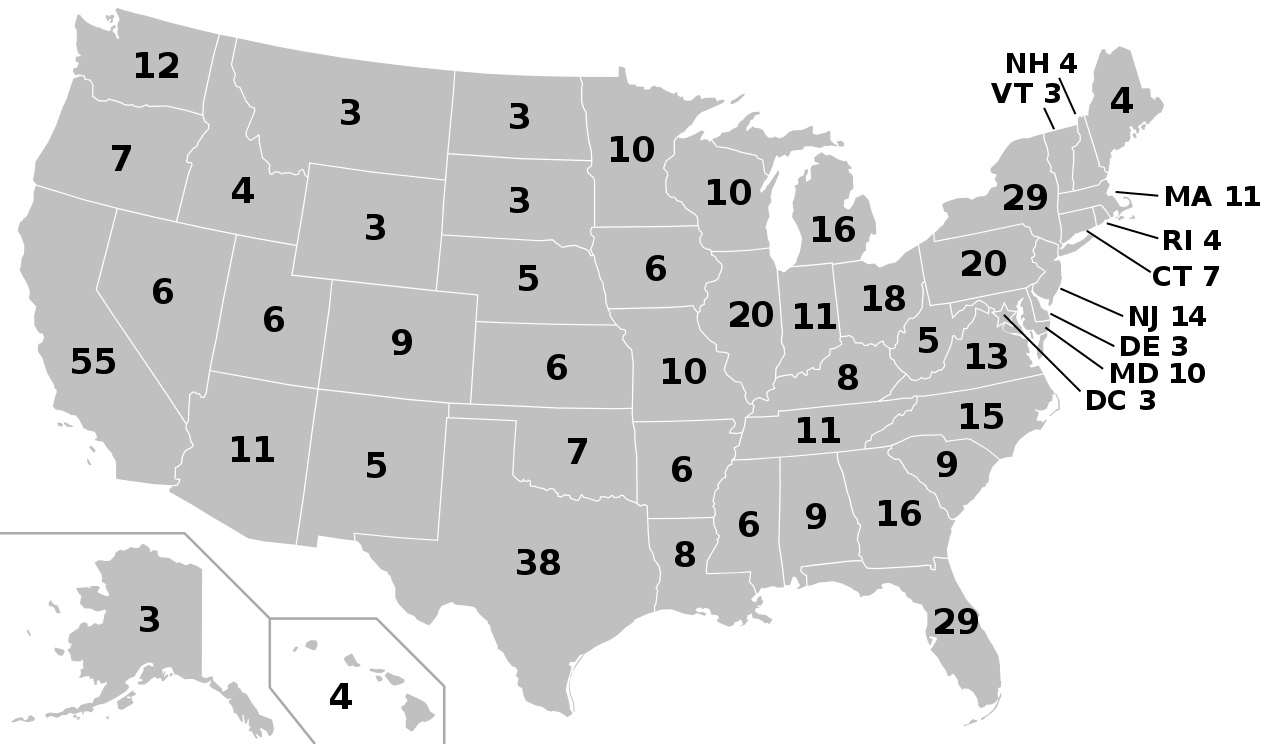

Le elezioni presidenziali americane sono regolate dal secondo articolo e dal dodicesimo Emendamento della Costituzione e si fondano sul concetto, dalla dubbia legittimità democratica, di “Collegio Elettorale”. Esso consiste in una delegazione di 538 rappresentanti eletti direttamente dai cittadini registrati in ognuno dei 50 stati degli USA e nel District of Columbia, i quali a loro volta, pur essendo teoricamente liberi di votare per un qualsiasi candidato alla presidenza del paese, si esprimono in accordo con la decisione presa dagli elettori. Il candidato che riceve la maggioranza assoluta delle preferenze di questi delegati, o “voti elettorali”, cioè almeno 270, viene eletto presidente degli Stati Uniti.

L’elezione per il presidente avviene ogni quattro anni e dal 1845 si tiene il martedì successivo al primo lunedì di novembre. Quella di quest’anno è la 59esima elezione presidenziale ed è fissata per il 3 novembre, anche se molti stati offrono la possibilità del voto anticipato, generalmente per posta a partire tra le due e le sei settimane prima dell’election day. In questa tornata elettorale, segnata dalla devastante epidemia di Coronavirus, più di 80 milioni di americani hanno già espresso il loro voto. Questo numero rappresenta circa il 60% dell’affluenza totale registrata nel 2016.

Il presidente americano può rimanere in carica per un massimo di due mandati. A fissare questo limite è il 22esimo Emendamento alla Costituzione, approvato nel 1951 per formalizzare una consuetudine che, con la sola eccezione di Franklin Roosevelt, era stata rispettata fin dal primo presidente, George Washington. Dopo il voto, il candidato vincente inizia i preparativi per la creazione del proprio gabinetto e l’inaugurazione ufficiale del suo mandato è fissata per il giorno 20 del gennaio successivo (il 21 se il 20 cade di domenica).

Ogni singolo stato assegna dunque un certo numero di voti elettorali in relazione al numero dei propri parlamentari presenti al Congresso, attribuzione a sua volta determinata in base al numero di abitanti. In seguito alla ratifica del 23esimo Emendamento nel 1961, anche al District of Columbia - il distretto federale che ospita la capitale Washington - sono stati garantiti 3 “voti elettorali”, pari al numero di quelli assegnati dagli stati meno popolosi. Complessivamente, i 538 elettori per i quali votano gli americani corrispondono ai 435 membri della Camera dei Rappresentanti e ai 100 senatori, a cui si aggiungo appunto i 3 elettori del District of Columbia.

Lo stato che assegna il maggior numero di “voti elettorali” è la California (55), seguito dal Texas (38), da New York e Florida (entrambi 29), da Illinois e Pennsylvania (20), dall’Ohio (18), da Georgia e Michigan (16), dalla North Carolina (15) e dal New Jersey (14). Oltre al District of Columbia, sette stati ne assegnano invece appena 3: Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont e Wyoming.

Alla luce di questo sistema elettorale, la conquista del voto popolare su base nazionale da parte di un singolo candidato alla presidenza risulta meno importante, e non necessariamente decisiva, rispetto alla conquista di un numero di “voti elettorali” tale da permettergli di raggiungere la soglia di 270, necessaria a garantirsi il successo. L’esempio più recente e clamoroso della conquista da parte di un candidato della maggioranza dei voti espressi, ma della minoranza dei “voti elettorali”, è stato proprio nel 2016 con Hillary Clinton che ottenne quasi tre milioni di preferenze in più rispetto a Donald Trump.

In precedenza, questa eventualità era successa nel 1824, nel 1876, nel 1888 e nel 2000. Quest’ultima circostanza è tornata nelle ultime settimane al centro del dibattito politico americano, poiché le manovre di Trump e dei repubblicani sembrano mirare al coinvolgimento dei tribunali per garantirsi la vittoria se i risultati dovessero essere equilibrati in alcuni stati determinanti.

In precedenza, questa eventualità era successa nel 1824, nel 1876, nel 1888 e nel 2000. Quest’ultima circostanza è tornata nelle ultime settimane al centro del dibattito politico americano, poiché le manovre di Trump e dei repubblicani sembrano mirare al coinvolgimento dei tribunali per garantirsi la vittoria se i risultati dovessero essere equilibrati in alcuni stati determinanti.

Le elezioni presidenziali del 2000, com’è noto, furono segnate dal clamoroso intervento della Corte Suprema americana che fermò il riconteggio delle schede elettorali in Florida. Il candidato democratico Al Gore aveva ottenuto oltre 500.000 voti in più di George W. Bush su scala nazionale (il 48,4% contro 47,9%), ma quest’ultimo, grazie all’intervento del più alto tribunale USA, si sarebbe garantito 271 voti elettorali e quindi l’accesso alla Casa Bianca.

Teoricamente, è possibile che alla chiusura delle urne due candidati siano in perfetta parità (269 / 269) o che nessuno degli aspiranti alla Casa Bianca ottenga la maggioranza assoluta dei voti elettorali. In tal caso, la soluzione dell’impasse spetta alla Camera dei Rappresentanti. Ciò è successo finora una sola volta nella storia americana, nel 1824, quando la camera bassa del Congresso di Washington assegnò la presidenza a John Quincy Adams dopo che nessuno dei candidati aveva ottenuto la maggioranza dei voti elettorali.

Quarantotto stati e il District of Columbia adottano un sistema maggioritario integrale (“winner-take-all”) nell’assegnazione dei propri voti elettorali, secondo il quale il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti popolari si aggiudica l’intera posta in palio. Gli stati del Maine e del Nebraska - il primo dotato di 4 voti elettorali, il secondo di 5 - assegnano invece una parte di essi in base all’esito delle elezioni in ogni singolo distretto elettorale, mentre il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze nell’intero stato viene premiato con altri 2 voti elettorali.

Tale sistema - definito “Congressional District Method” - fa in modo che, ad esempio, in uno stato solidamente Repubblicano come il Nebraska, per i Democratici vi siano buone probabilità di conquistare comunque un voto elettorale, quello assegnato dal distretto che comprende la città di Omaha, in genere di tendenze meno conservatrici.

Negli ultimi decenni, la competizione elettorale per le presidenziali americane è stata decisa da una manciata di stati tradizionalmente in bilico tra i due partiti (“swing states”). Questi ultimi sono ad esempio Michigan, Wisconsin, Ohio, Florida e New Hampshire, ma nelle ultime elezioni anche stati come Nevada, North Carolina e Virginia. A detta dei sostenitori democratici, quest’anno sarebbero addirittura in gioco anche Georgia e Texas, ma questa ipotesi appare a molti decisamente troppo ottimistica.

A partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso, la maggior parte degli stati nord-orientali e della costa occidentale è di solito favorevole al Partito Democratico (“blue states”), mentre i Repubblicani si sono quasi sempre assicurati quelli del sud, della regione dei Monti Appalachi, delle grandi pianure centrali e del sud-ovest (“red states”). Negli stati che appaiono già assegnati, i candidati non fanno praticamente campagna elettorale, mentre riservano le loro risorse soprattutto per gli “swing states”.

Dal punto di vista puramente teorico, per candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti è sufficiente essere nato in questo paese, risiedervi per almeno 14 anni e avere compiuto 35 anni di età al momento dell’inizio del mandato. In realtà, in un sistema bipartitico bloccato e con un’influenza spropositata dei grandi interessi economico-finanziari, dell’industria militare e dell’intelligence e degli stessi media nazionali, l’ascesa alla presidenza è di fatto consentita solo a personalità legate in qualche modo all’establishment - milionari o sostenuti da milionari/miliardari - e con una certa visibilità pubblica.

Dal punto di vista puramente teorico, per candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti è sufficiente essere nato in questo paese, risiedervi per almeno 14 anni e avere compiuto 35 anni di età al momento dell’inizio del mandato. In realtà, in un sistema bipartitico bloccato e con un’influenza spropositata dei grandi interessi economico-finanziari, dell’industria militare e dell’intelligence e degli stessi media nazionali, l’ascesa alla presidenza è di fatto consentita solo a personalità legate in qualche modo all’establishment - milionari o sostenuti da milionari/miliardari - e con una certa visibilità pubblica.

Questa realtà è sempre più evidente in parallelo al degrado della qualità “democratica” dell’intero sistema politico americano. Infatti, la campagna elettorale di quest’anno è stata di gran lunga la più costosa della storia degli Stati Uniti. I candidati alla presidenza, assieme a quelli per la Camera dei Rappresentanti e del Senato, hanno raccolto complessivamente qualcosa come 11 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali, come sempre, provenienti dai grandi finanziatori della politica USA, ai cui interessi i nuovi eletti faranno scrupolosamente riferimento per tutta la durata dei loro mandati.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Se i sondaggi sull’esito delle presidenziali americane del 3 novembre prossimo danno in gran parte come favorito il candidato democratico Joe Biden, la situazione della corsa alla presidenza potrebbe essere in realtà più equilibrata di quello che appare a prima vista. Trump, secondo alcuni osservatori, ha infatti ancora alcune carte importanti a sua disposizione per ribaltare i pronostici. Ciò che potrebbe determinare il risultato finale sono però soprattutto alcuni fattori che poco o nulla hanno a che vedere con le solite dinamiche elettorali, quanto piuttosto con una serie di dispute e di manovre inquietanti, la cui regia è da ricercare alla Casa Bianca.

Se i sondaggi sull’esito delle presidenziali americane del 3 novembre prossimo danno in gran parte come favorito il candidato democratico Joe Biden, la situazione della corsa alla presidenza potrebbe essere in realtà più equilibrata di quello che appare a prima vista. Trump, secondo alcuni osservatori, ha infatti ancora alcune carte importanti a sua disposizione per ribaltare i pronostici. Ciò che potrebbe determinare il risultato finale sono però soprattutto alcuni fattori che poco o nulla hanno a che vedere con le solite dinamiche elettorali, quanto piuttosto con una serie di dispute e di manovre inquietanti, la cui regia è da ricercare alla Casa Bianca.

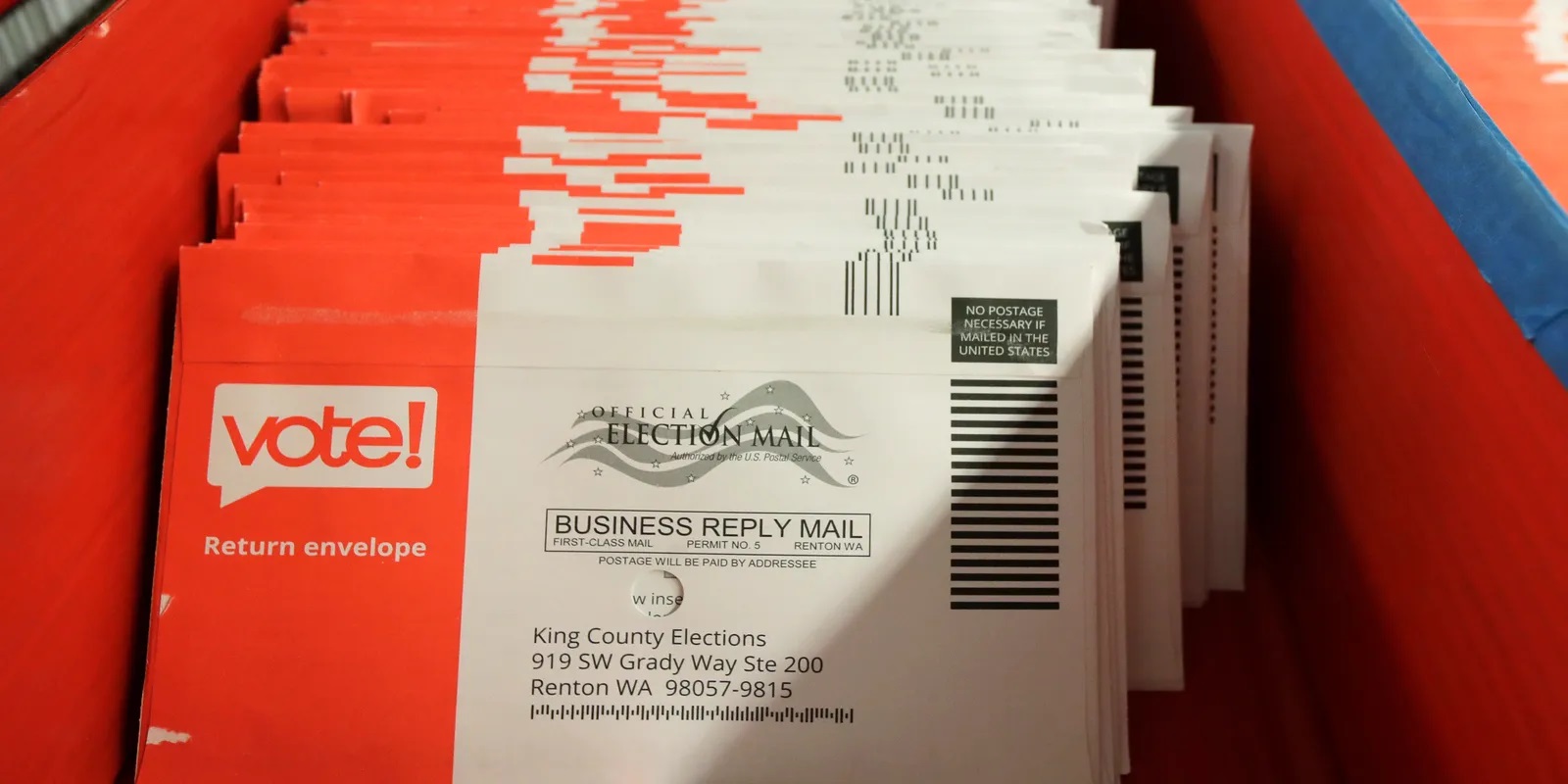

Il problema più discusso e controverso in questi giorni è il voto per posta, a cui un numero record di americani sta ricorrendo per evitare il rischio di contagio. Fino a giovedì sono stati più di 80 milioni gli elettori che hanno già votato, di persona nei seggi che permettono di farlo anticipatamente o appunto per posta. Questo numero, a meno di una settimana dal vero e proprio election day, rappresenta quasi il 60% dell’affluenza complessiva registrata nelle presidenziali del 2016.

A fronte di un così massiccio ricorso all’invio delle schede elettorali per posta si riscontrano da un lato pesanti ritardi nella consegna di queste ultime agli addetti allo scrutinio e, dall’altro, un tentativo da parte del Partito Repubblicano di ostacolare il conteggio dei voti a distanza. Questi sforzi si traducono in numerose cause legali che hanno l’obiettivo di escludere le schede spedite per posta che arriveranno a destinazione dopo il 3 novembre e sono la logica conseguenza delle denunce senza fondamento di Trump per possibili frodi collegate a questa modalità di espressione del consenso popolare.

La ragione di questa battaglia di Trump e dei repubblicani è presto spiegata. Tutti i dati indicano che sono gli elettori orientati a votare per il Partito Democratico a preferire il voto a distanza, mentre tra quelli repubblicani prevale la decisione di presentarsi di persona ai seggi. Nei venti stati che mettono a disposizione i dati sull’affiliazione degli elettori risulta infatti che 18,2 milioni registrati come democratici hanno già espresso il loro voto, contro 11,5 registrati come repubblicani.

Svariate cause legali sono dunque in corso per stabilire i tempi di conteggio dei voti. Qualche giorno fa, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha consegnato una vittoria ai repubblicani, stabilendo che nel Wisconsin saranno annullate tutte le schede ricevute dopo il 3 di novembre. Ciò potrebbe falsare in modo decisivo i risultati finali, soprattutto se la sentenza dovesse essere replicata in altri stati. Un istituto di ricerca americano ha rivelato mercoledì che delle 92 milioni di schede inviate agli elettori che ne hanno fatto richiesta per votare per posta, ben 42 milioni non sono ancora arrivate agli addetti allo scrutinio.

Un certo numero di questi elettori potrebbe in realtà aver deciso alla fine di recarsi di persona ai seggi, ma da considerare ci sono anche le manovre che il capo del servizio postale americano (USPS), Louis DeJoy, che è anche uno dei principali donatori della campagna elettorale di Trump, sta attuando da mesi per boicottare l’agenzia che dirige. Riduzione di fondi e direttive controproducenti sono gli strumenti che il “Postmaster General” degli Stati Uniti sta usando per rallentare le consegne di schede elettorali, nonostante il recente intervento di alcuni tribunali per cercare di garantirne la puntualità.

Questa strategia è con ogni probabilità coordinata con la Casa Bianca e potrebbe servire a Trump per chiedere una fine anticipata del conteggio dei voti dopo la chiusura delle urne, senza cioè attendere l’arrivo di tutte le schede inviate per posta e quasi certamente favorevoli ai democratici. In realtà, la stessa Corte Suprema mercoledì ha ratificato la possibilità di continuare a contare i voti espressi a distanza in Pennsylvania e in North Carolina, rispettivamente dopo tre e nove giorni dal 3 novembre, ma la situazione appare estremamente fluida. Giovedì, infatti, un tribunale federale d’appello ha dichiarato illegali le preferenze che arriveranno dopo l’election day in Minnesota, mettendo a rischio il voto di quasi 400 mila elettori dello stato. Anche quest’ultima causa potrebbe finire davanti alla Corte Suprema.

Battaglie legali sono ancora in corso in altri stati e i giudici conservatori della Corte hanno fatto sapere di essere pronti a intervenire sulla questione anche dopo la chiusura delle urne. La base legale di nuove eventuali decisioni anti-democratiche sarebbe la sentenza che nel 2000 consegnò la presidenza a George W. Bush dopo lo stop ordinato al riconteggio delle schede elettorali in Florida che avrebbe quasi certamente decretato la vittoria di Al Gore.

Battaglie legali sono ancora in corso in altri stati e i giudici conservatori della Corte hanno fatto sapere di essere pronti a intervenire sulla questione anche dopo la chiusura delle urne. La base legale di nuove eventuali decisioni anti-democratiche sarebbe la sentenza che nel 2000 consegnò la presidenza a George W. Bush dopo lo stop ordinato al riconteggio delle schede elettorali in Florida che avrebbe quasi certamente decretato la vittoria di Al Gore.

In parallelo al tentativo di screditare il voto per posta e alla denuncia di fantomatici brogli, con l’appoggio di una Corte Suprema dove si è appena consolidata una maggioranza ultra-conservatrice grazie alla nomina della giudice Amy Conet Barrett, Trump minaccia di mobilitare a proprio favore attivisti e milizie di estrema destra. Il pericolo è in questo senso molto concreto, come dimostrano tra l’altro i complotti recentemente scoperti dall’FBI, organizzati da ambienti dell’ultra destra per rapire e giustiziare i governatori democratici di Michigan, Virginia e Ohio e seminare il caos il giorno delle elezioni.

Anche in questo caso, tribunali e autorità di polizia sembrano spesso essere pronti ad assistere Trump e i suoi piani eversivi. In Michigan, ad esempio, questa settimana un giudice ha bocciato l’ordine del procuratore generale dello stato che proibiva agli elettori di avvicinarsi ai seggi con un’arma al seguito. Prima ancora del verdetto, molti uffici di polizia e sceriffi si erano apertamente rifiutati di eseguire l’ordine, mostrando la loro disponibilità ad assecondare un’eventuale mobilitazione di milizie di estrema destra. Le informazioni emerse in questi giorni mostrano legami talvolta innegabili tra elementi coinvolti in queste cospirazioni e ambienti riconducibili al presidente Trump.

In alcuni stati, ancora, è già stato autorizzato il dispiegamento di truppe della Guardia Nazionale per il giorno delle elezioni, come ad esempio in Texas, in previsione di proteste contro un possibile colpo di mano di Trump. Le basi per una dura repressione sono state così gettate. Malgrado i segnali evidenti di questo pericolo, i democratici continuano in larga misura a rifiutarsi di allertare gli elettori circa le intenzioni di Trump. Al massimo, Biden e i vertici del suo partito contano sull’intervento di militari e servizi di intelligence per impedire una spallata autoritaria di Trump. Se ciò non dovesse accadere, è praticamente certo che i democratici abbandonerebbero in fretta qualsiasi battaglia, lasciando a loro stessi gli americani che scenderanno per le strade a protestare contro Trump e le milizie di estrema destra.

Il clima generale in cui si svolgono le presidenziali americane è dunque a dir poco esplosivo e ad aggiungere tensioni sono anche le divisioni che caratterizzano le varie sezioni della classe dirigente d’oltreoceano. Buona parte dell’apparato di potere USA e dei grandi interessi economico-finanziari desidera una vittoria di Biden, perché ritiene un secondo mandato di Trump troppo rischioso per le potenzialità destabilizzanti che avrebbe sul fronte domestico e globale.

Questa accesissima competizione, che è prima di tutto per il salvataggio della posizione internazionale degli Stati Uniti, si riflette anche sulla quantità enorme e senza precedenti di denaro che è piovuto sulla campagna elettorale in corso. Durante la stagione 2020, che include le elezioni presidenziali ma anche quelle per il rinnovo di tutta la Camera dei Rappresentanti e di un terzo dei seggi del Senato, sono stati raccolti poco meno di 11 miliardi di dollari, cioè quasi il 60% in più rispetto al 2016, quando già venne battuto il precedente primato.

A questa cifra si deve aggiungere la spesa difficilmente definibile delle organizzazioni che sostengono i vari candidati ma non sono ad essi ufficialmente affiliate. Le cosiddette “Super PAC”, grazie a una sentenza della Corte Suprema del 2010, hanno facoltà di raccogliere e spendere denaro senza limiti e senza obbligo di rendere conto della provenienza.

Per quanto riguarda i finanziamenti finiti direttamente nelle casse dei candidati e quindi tracciabili, è possibile sapere che Biden ha beneficiato maggiormente della generosità di Wall Street e dell’industria delle telecomunicazioni. Corporation operanti nel settore sanitario, energetico e delle costruzioni hanno invece preferito staccare assegni per Trump, anche se praticamente tutte le grandi compagnie americane si assicurano di finanziare entrambi i partiti.

Per quanto riguarda i finanziamenti finiti direttamente nelle casse dei candidati e quindi tracciabili, è possibile sapere che Biden ha beneficiato maggiormente della generosità di Wall Street e dell’industria delle telecomunicazioni. Corporation operanti nel settore sanitario, energetico e delle costruzioni hanno invece preferito staccare assegni per Trump, anche se praticamente tutte le grandi compagnie americane si assicurano di finanziare entrambi i partiti.

I finanziamenti dei piccoli donatori hanno fatto segnare infine un certo incremento in questo ciclo elettorale, ma la maggior parte del denaro, come sempre, non è arrivato da questi ultimi. Nonostante la pretesa di dipingere Biden come la scelta obbligata per difendere le classi più disagiate, il candidato democratico ha in realtà incassato il 61% dei propri fondi totali dai grandi finanziatori, contro il 55% di Donald Trump.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

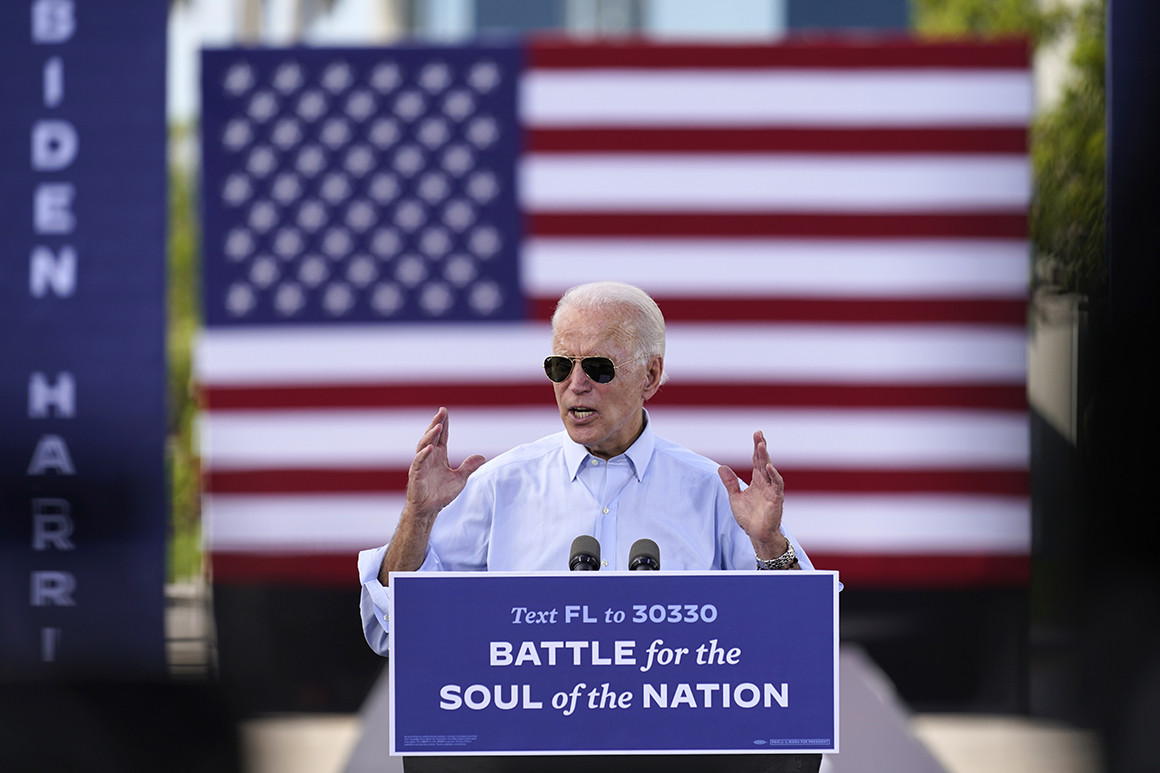

Il voto per le presidenziali di martedì prossimo negli Stati Uniti si preannuncia come uno dei più caotici della storia di questo paese e probabilmente il primo su cui grava la minaccia concreta di un colpo di mano autoritario. La grandissima maggioranza dei sondaggi indica da tempo un successo più o meno netto del candidato democratico, Joe Biden, ma una serie di fattori – non tutti riconducibili all’alveo della legalità – sembrano prospettare una sfida equilibrata, se non addirittura una nuova inaspettata vittoria del presidente Trump o, quanto meno, la sua permanenza alla Casa Bianca qualsiasi cosa dovesse succedere alla chiusura delle urne.

Il voto per le presidenziali di martedì prossimo negli Stati Uniti si preannuncia come uno dei più caotici della storia di questo paese e probabilmente il primo su cui grava la minaccia concreta di un colpo di mano autoritario. La grandissima maggioranza dei sondaggi indica da tempo un successo più o meno netto del candidato democratico, Joe Biden, ma una serie di fattori – non tutti riconducibili all’alveo della legalità – sembrano prospettare una sfida equilibrata, se non addirittura una nuova inaspettata vittoria del presidente Trump o, quanto meno, la sua permanenza alla Casa Bianca qualsiasi cosa dovesse succedere alla chiusura delle urne.

Come quasi sempre accade per le presidenziali americane, a risultare decisivo sarà il comportamento dei votanti in quella manciata di stati che sulla mappa elettorale sono perennemente in bilico tra democratici e repubblicani. Dal Michigan alla Florida, dal Wisconsin alla North Carolina, dalla Pennsylvania al Nevada, dall’Ohio alla Florida, le presidenziali dell’era moderna si sono quasi sempre combattute attorno agli equilibri nella distribuzione dei “voti elettorali” in dotazione di questi e pochissimi altri stati.

In una normale tornata elettorale, per assicurarsi un secondo mandato Trump sarebbe chiamato al difficile compito di difendere le vittorie di misura del 2016 soprattutto negli stati (ex-)industriali del “Midwest”: Michigan, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin. Qui, Trump fu in grado di capitalizzare la repulsione diffusa nei confronti di Hillary Clinton, intercettando un numero appena sufficiente di elettori generalmente riconducibili alla categoria della “working-class” bianca, di solito inclini a votare per il Partito Democratico.

Trump mise a segno il suo capolavoro politico proponendosi come una sorta di paladino dei lavoratori, capace di interrompere decenni di assalti alle loro condizioni di vita e di far tornare magicamente centinaia di migliaia di posti di lavoro distrutti dalla globalizzazione. Definire fallimentare il bilancio della sua amministrazione in questo senso è poco. I colossali tagli alle tasse dei super-ricchi, l’erosione dei programmi e della spesa sociale, i dazi doganali contro le importazioni cinesi pagate in definitiva dai consumatori e la disastrosa gestione dell’epidemia di Coronavirus sono inoltre alcuni degli altri “risultati” conseguiti dall’attuale presidente, da sommare a quelli che hanno alla fine contribuito a peggiorare la situazione dei lavoratori americani.

Dalle analisi e dalle indagini dei media d’oltreoceano si riscontra perciò una prevedibile inversione di rotta di questa fetta importantissima dell’elettorato. La testata on-line Vox ha citato ad esempio alcuni dirigenti sindacali del “Midwest” che spiegano come molti loro iscritti, dopo la relativa sbornia per Trump del 2016, siano orientati quest’anno a votare per Biden e i democratici.

Un altro elemento a favore dell’ex vice di Obama è il voto femminile e, forse in misura minore, quello della borghesia suburbana di tendenze conservatrici, in altre occasioni naturalmente inquadrabile nella base elettorale del Partito Repubblicano. Questi possibili spostamenti negli equilibri del voto potrebbero essere dunque decisivi anche nel caso dovessero verificarsi in maniera trascurabile in alcuni dei cosiddetti “swing states”. In Michigan, ad esempio, nel 2016 Trump prevalse su Hillary per meno di 11 mila voti, pari a 0,2 punti percentuali.

Uno degli ultimi sondaggi pubblicati in America è quello commissionato dal New York Times al Siena College e pubblicato giovedì. L’indagine è in linea con quasi tutte le rilevazioni pubblicate dai media “mainstream” nelle ultime settimane e mostra un vantaggio di circa 8 punti per Biden nello stato del Michigan e un margine ancora maggiore in Wisconsin, mentre in fase di restringimento sarebbe il divario tra i due rivali in Pennsylvania. In Ohio, invece, Trump sembra tenere ed è dato alla pari o in leggero vantaggio su Biden, così come in Florida.

Su scala nazionale, per quello che può valere questo dato alla luce del sistema elettorale americano, Biden dovrebbe avere un vantaggio su Trump tra l’8% e il 12%, ma non mancano le indicazioni in controtendenza. Anche un istituto autorevole come Rasmussen suggerisce una situazione decisamente più equilibrata, tanto che nell’aggiornamento quotidiano sulle intenzioni di voto diffuso giovedì ha dato Trump in vantaggio di un punto su Biden a livello nazionale (48% a 47%).

Su scala nazionale, per quello che può valere questo dato alla luce del sistema elettorale americano, Biden dovrebbe avere un vantaggio su Trump tra l’8% e il 12%, ma non mancano le indicazioni in controtendenza. Anche un istituto autorevole come Rasmussen suggerisce una situazione decisamente più equilibrata, tanto che nell’aggiornamento quotidiano sulle intenzioni di voto diffuso giovedì ha dato Trump in vantaggio di un punto su Biden a livello nazionale (48% a 47%).

Se si esce dalla galassia dei giornali principali, quasi tutti schierati a favore di Biden, non sembra essere dunque esclusa un’altra clamorosa sconfitta per i democratici. Il principale fattore di rischio è d’altra parte lo stesso candidato alla Casa Bianca per questi ultimi. Anche se non impopolare come Hillary Clinton, soprattutto tra i “bianchi non laureati del Midwest”, Biden è anch’egli la personificazione del sistema politico ultra-corrotto di Washington, con un curriculum di oltre quarant’anni per molti versi reazionario.

La scelta di Biden ha raffreddato gli entusiasmi di quanti avevano intravisto una qualche alternativa progressista nelle prime fasi delle primarie con le candidature di Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. Alcune scelte fatte da Biden e dai vertici della sua campagna elettorale sono anch’esse oggetto di critiche perché rischiano di costargli non pochi consensi. Ad esempio, non sembrano essere state messe in atto strategie efficaci per mobilitare a suo favore gli elettori afro-americani e ispanici, molti dei quali, anche se in larga misura non opteranno per Trump, potrebbero scegliere l’astensionismo.

Forse ancora più preoccupanti sono poi le poche risorse dedicate alla campagna sul campo affidata agli attivisti del partito. I democratici hanno limitato queste operazioni “porta a porta” a causa della pandemia, mentre Trump vi ha invece puntato moltissimo, in particolare negli stati in bilico. Grazie a questo lavoro, i repubblicani sono riusciti insolitamente a far registrare un numero molto più alto di nuovi elettori per il loro partito rispetto a quello democratico. Negli Stati Uniti, per poter votare, gli aventi diritto devono registrarsi indicando l’affiliazione a un partito oppure come “indipendenti”, anche se poi hanno ovviamente facoltà di esprimere il proprio voto per qualsiasi partito o candidato.

Un altro aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda l’attendibilità dei sondaggi è il grado di sincerità degli intervistati riguardo le loro intenzioni di voto per Donald Trump. Basandosi anche sui dati del 2016, che davano la Clinton vincente, in molti ritengono che i potenziali elettori di Trump sono tendenzialmente meno inclini a rivelare la loro scelta. Uno studio di Rasmussen ha a questo proposito rilevato che il 17% di potenziali votanti che “approvano convintamente” l’operato di Trump è meno propenso a far sapere ad altri la sua intenzione di voto, contro appena l’8% di coloro che ne disapprovano la performance.

A giudicare dalla stampa vicina ai democratici, Biden avrebbe ad ogni modo nel mirino anche stati considerati solidamente repubblicani. Tra questi la Georgia e addirittura il Texas, stati i cui “voti elettorali” sono andati per l’ultima volta al candidato democratico alla presidenza rispettivamente nel 1992 e nel 1976. Sulla spinta della presunta ondata che dovrebbe travolgere i repubblicani grazie a Joe Biden, il Partito Democratico viene dato in avanzamento anche al Congresso. Alla Camera dei Rappresentanti la maggioranza democratica potrebbe allargarsi ulteriormente, mentre al Senato sarebbe possibile un ribaltamento degli equilibri, oggi favorevoli ai repubblicani.

Queste previsioni sono da prendere con le molle, visto anche che ricordano in modo inquietante quelle che precedettero il voto del novembre 2016. Tutti gli elementi che sembrano almeno in parte poter contraddire la versione prevalente di un Biden favorito, potrebbero comunque non essere sufficienti a Trump per ribaltare la situazione, come dimostrano anche i dati sull’altissimo numero di americani che hanno già votato per posta o di persona nei seggi che consentono di farlo anticipatamente. Chi ricorre a queste modalità di voto è infatti molto più frequentemente un elettore democratico piuttosto che repubblicano.

Queste previsioni sono da prendere con le molle, visto anche che ricordano in modo inquietante quelle che precedettero il voto del novembre 2016. Tutti gli elementi che sembrano almeno in parte poter contraddire la versione prevalente di un Biden favorito, potrebbero comunque non essere sufficienti a Trump per ribaltare la situazione, come dimostrano anche i dati sull’altissimo numero di americani che hanno già votato per posta o di persona nei seggi che consentono di farlo anticipatamente. Chi ricorre a queste modalità di voto è infatti molto più frequentemente un elettore democratico piuttosto che repubblicano.

Esistono tuttavia altre questioni che prospettano un esito a dir poco controverso delle presidenziali e sono da collegare alle manovre non esattamente legali in atto alla Casa Bianca per arrivare a imporre, se ce ne fosse bisogno, un esito favorevole a Trump nel voto del 3 novembre. Questi temi saranno al centro dell’analisi delle elezioni americane che pubblicheremo domani.