- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

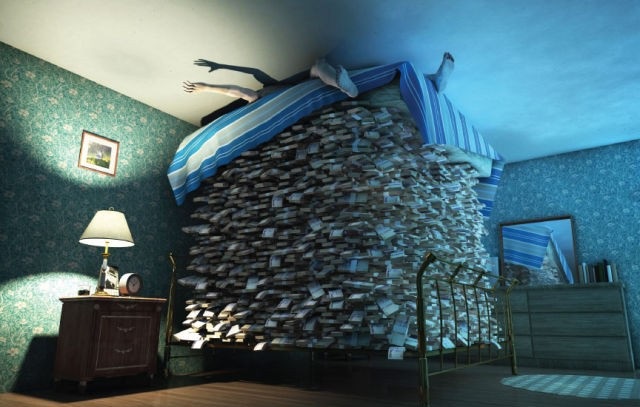

Rimborsi elettorali, finanziamenti ai gruppi parlamentari e regionali, soldi per i loro media. Cosa non si fa per la democrazia, della quale i partiti ne sono l’espressione. In barba alla crisi. Dal 1994 a oggi, lo Stato ha erogato oltre due miliardi di euro di rimborsi elettorali. Troppi, non solo obbiettivamente ma anche rispetto a quelli effettivamente necessari. Tant’è che le spese accertate in questi anni, secondo quanto si legge nel minidossier di Openpolis "Sotto il materasso", si attestano intorno ai settecentoventisei milioni, facendo incassare ai partiti il 34 per cento in più di quello che hanno, conti alla mano, realmente speso.

Uno per tutti: nel 2001 lo Stato ha sborsato quattrocentosettantasei milioni di euro a fronte di una spesa accertata di soli quarantanove milioni. Un surplus, in gergo tesoretto, che è tornato molto utile alle elezioni del 2013. Con un dettaglio, però: che lo Stato, per quella tornata elettorale, i soldi li ha sborsati comunque. Eppure ce l’avrebbero potuta fare anche senza. Perché, considerate le riduzioni apportate dalla riforma del 2012, i partiti hanno iniziato a organizzarsi diversamente per non ritrovarsi in brache di tela.

Oltre ad aver ridotto le loro spese accertate, hanno incominciato a utilizzare altre formule. Che hanno permesso loro di raccogliere il 20 per cento dei soldi da contributi di persone fisiche o giuridiche. Con una dotazione, accumulata nel corso degli anni in cui tutto era lecito, pari a trenta milioni di euro da poter usare per la campagna elettorale. In ogni caso, nulla va sprecato: dopo ognuna di queste, i partiti si spartiscono il malloppo. Fra centrodestra e centrosinistra, principalmente.

Quest’ultima, del 2001 a oggi, risulta essere l’area politica che, grazie alle tornate elettorali nazionali, ha incassato più soldi. Oltre quattrocentottantadue milioni di euro versus i quattrocentotrenta del centrodestra, i centocinquantatre della destra e i settanta della sinistra. Si potrebbe tirare un sospiro di sollievo, alla luce della nuova legge che, dal 2014, abolisce il finanziamento pubblico per le consultazioni elettorali. Illusorio perché, in un solo anno, tramite i ‘contributi istituzionali’, i partiti politici hanno incassato più o meno la stessa cifra che hanno raccolto in due anni di rimborsi elettorali. E sia chiaro: sempre di soldi pubblici si tratta. Che Camera e Senato hanno elargito nel corso di questi anni.

Nel 2013, per esempio, i gruppi parlamentari hanno messo nelle loro casse oltre trentotto milioni di euro e i gruppi consiliari regionali quasi trenta. Degli oltre quaranta milioni messi da parte nel 2013, fra contributi del Parlamento e non, quasi quindici sono rimasti come avanzo di gestione. Spese personali incluse, note all’opinione pubblica, nonostante le somme che ricevono siano vincolate a scopi istituzionali. Tipo attività politiche, funzioni di studio, funzionamento della struttura, trattamenti economici del personale, comunicazione ed editoria. Ma quotidiani, periodici e radio, in quanto organi di partito, ricevono, già autonomamente, un sostegno economico. Ed è consistente: in dieci anni, dal 2003 al 2013, è stato più o meno pari a trecentoquaranta milioni di euro. Così suddivisi: duecentocinquantadue ai giornali e novantadue alle radio. Ad usufruirne diciannove. Sul podio L’Unità che ha intascato sessanta milioni, a seguire La Padania con trentasette e Liberazione con trenta. Poi Europa e Il Secolo d’Italia, che insieme alla prime due testate, hanno continuato a sfruttare questa possibilità, anche dopo le restrizioni imposte dallo Stato.

Ma quotidiani, periodici e radio, in quanto organi di partito, ricevono, già autonomamente, un sostegno economico. Ed è consistente: in dieci anni, dal 2003 al 2013, è stato più o meno pari a trecentoquaranta milioni di euro. Così suddivisi: duecentocinquantadue ai giornali e novantadue alle radio. Ad usufruirne diciannove. Sul podio L’Unità che ha intascato sessanta milioni, a seguire La Padania con trentasette e Liberazione con trenta. Poi Europa e Il Secolo d’Italia, che insieme alla prime due testate, hanno continuato a sfruttare questa possibilità, anche dopo le restrizioni imposte dallo Stato.

Sei le radio: in testa, Radio Radicale con un incasso pari a trentasette milioni, sebbene nell’ultimo biennio non abbia ricevuto fondi, seguita da EcoRadio con ventisette milioni e da Radio Città Futura con diciasette.

Eppure il 77,8 per cento dei giornali ha chiuso i battenti, stampa ancora solo il 16,67 per cento e il 5,56 per cento sopravvive solamente in versione on line. Meglio le radio: l’83,33 per cento trasmette ancora mentre il 16,67 per cento no. Chissà se con l’ultima trovata del 2x1000, introdotta nel 2014, dopo le misure adottate dal Governo Letta per l’abolizione delle spese per le consultazioni elettorali, dei contributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento, i partiti riusciranno ad autofinanziarsi. E a non fallire.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

“Pur essendosi ripetutamente impegnata a farlo, ancora una volta l’Italia non è stata in grado di creare un’istituzione nazionale per i diritti umani”. Così Amnesty International, nel suo ultimo Rapporto sui diritti umani. Un monito per il Belpaese che non risulta essere l’unico. Pecca, infatti, relativamente ai diritti dei rifugiati e dei migranti, in materia di non discriminazione dei rom, sull’aggiornamento in merito al reato di tortura, sulle condizioni carcerarie e sui decessi in custodia. Dal caso di Aldo Bianzino e di Giuseppe Uva a quello di Stefano Cucchi, noti alla cronaca per la morte in seguito all’arresto.

Preoccupa il mancato accertamento delle responsabilità, a seguito di indagini lacunose, esami forensi non risolutivi e carenza dei procedimenti giudiziari. Le cattive condizioni del sistema penitenziario sono lungi, dunque, dall’essere cambiate. Insieme all’annoso problema del sovraffollamento carcerario. Sebbene nell’agosto dello scorso anno, siano state adottate norme per ridurre la durata delle pene per alcuni reati, per incentivare il ricorso alle misure non detentive e sia stata istituita la figura del Garante nazionale dei diritti dei detenuti, lo stato in cui versavano le case circondariali non sembra essere migliorato.

Era dovuta intervenire, nel 2013, la Corte europea per mettere un freno alla disumanità delle condizioni nelle quali erano costretti a vivere i detenuti, per l’insufficiente spazio vitale causa sovraffollamento delle celle. Di più. Perché avevamo violato il divieto di tortura e per aver applicato trattamenti degradanti. E non solo ai detenuti. Prova ne sia l’annullamento, a novembre 2014, della condanna di Francesco Colucci, questore di Genova ai tempi del G8 del 2001, per falsa testimonianza e per aver cercato di proteggere l’allora capo nazionale della polizia, Gianni De Gennaro, e un alto funzionario del dipartimento operazioni speciali della polizia di Genova. Dove e quando decine di manifestanti furono torturati e maltrattati. Perpetuando una violazione degli obblighi dell’Italia ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che dura da venticinque anni.

Capitolo buio dei diritti umani anche quello sul controterrorismo: la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato, a febbraio, che il Governo aveva piena discrezionalità nell’invocare il “segreto di stato” sui casi legati alla sicurezza nazionale. Sostenuta dalla Corte di Cassazione, ha reso nulle le condanne di funzionari di alto livello dell’intelligence italiana, condannati per il rapimento di Usama Mostafa Hassan Nasr (Abu Omar, per intenderci), avvenuto a Milano nel 2003.

Cartellino rosso della Corte europea dei diritti umani pure circa la violazione del divieto di effettuare espulsioni di massa. Quando l’Italia rimandò indietro (in Grecia) alcuni migranti afgani, giunti nel Paese irregolarmente, e li espose così a rischio violazioni, indigenza e, nel caso di espulsione verso l’Afghanistan, di tortura e morte. Perché l’ingresso e il soggiorno irregolare, a fine 2014, erano ancora reato, nonostante una legge, emanata dal Parlamento ad aprile dello stesso anno, richiedesse al Governo l’abolizione. Entro diciotto mesi: ne mancano ancora sei per tirare le somme. E da diciotto mesi a novanta giorni sarebbero dovuti essere, in seguito all’adozione di una norma in ottobre, del periodo massimo di detenzione dei migranti irregolari in attesa di espulsione. Applicazione: nei centri di detenzione, le condizioni di vita continuano a essere inadeguate. Le stesse già riscontrate in occasione dell’accoglienza all’arrivo di migranti e rifugiati nei porti siciliani e in altri del Sud, inclusi i sopravvissuti, all’affondamento, con traumi. Mancanza che potrebbe aver ritardato il salvataggio delle duecento persone annegate nel naufragio di un peschereccio che trasportava oltre quattrocento persone. Una sorte che è toccata ad altri tremiladuecento migranti nel disperato tentativo di attraversare il Mediterraneo.

E da diciotto mesi a novanta giorni sarebbero dovuti essere, in seguito all’adozione di una norma in ottobre, del periodo massimo di detenzione dei migranti irregolari in attesa di espulsione. Applicazione: nei centri di detenzione, le condizioni di vita continuano a essere inadeguate. Le stesse già riscontrate in occasione dell’accoglienza all’arrivo di migranti e rifugiati nei porti siciliani e in altri del Sud, inclusi i sopravvissuti, all’affondamento, con traumi. Mancanza che potrebbe aver ritardato il salvataggio delle duecento persone annegate nel naufragio di un peschereccio che trasportava oltre quattrocento persone. Una sorte che è toccata ad altri tremiladuecento migranti nel disperato tentativo di attraversare il Mediterraneo.

Ormai controllato dall’Operazione Triiton, dopo la fine (prematura) dell’Operazione Mare Nostrum, più limitata e più incentrata sul controllo dei confini. Varcati i quali, i rifugiati e i migranti sono sottoposti alle procedure di identificazione che, in seguito a una misura introdotta dal ministero dell’Interno ratificante l’uso della forza per la raccolta delle impronte digitali, si sono rivelate eccessivamente violente. Così come il trattamento che gli abitanti dello Stivale riservano ai rom. Governo compreso. Perché non è stato in grado di attuare la strategia nazionale per la loro inclusione, soprattutto relativamente all’accesso a un alloggio idoneo. I diritti umani, non sappiamo dove stanno di casa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Dai cassonetti gialli alle bancarelle del mercato. La filiera degli abiti usati raccolti in Italia ha varie fasi prima di arrivare all’utilizzo finale dell’indumento: sette passaggi e quattro categorie di soggetti operanti, che vanno dalla gestione senza lucro, passando per quella popolare della microimpresa praticata dagli ambulanti e per quella a scopo di lucro, fino a quella criminale. E nonostante parta da un mandato di solidarietà da parte del cittadino, non si caratterizza, certamente, per un alto grado di eticità e di legalità.

Traffico illecito in mano ai camorristi, contrabbando, commercio in nero, frodi doganali, riciclaggio di denaro sporco, transfer mispricing (attribuzione di quote di prezzo elevate artificialmente ad anelli della catena ubicati in paradisi fiscali ndr), sono il risultato, documentato nel Rapporto "Indumenti usati: come rispettare il mandato del cittadino?", elaborato da Humana people to people Italia e da Occhio del Riciclone, della poca tracciabilità e trasparenza della catena.

Con annessa la possibilità di aggirare le norme di selezione e igienizzazione dei rifiuti tessili e di dirottarne il percorso falsificando formulari o bolle di trasporto. La raccolta differenziata, quella che per gli abiti, dagli anni novanta in poi, avviene nei cassonetti gialli, ha imposto una copertura economica dei costi delle operazioni sottostanti alla filiera. Che si ammortizzano con la vendita degli abiti usati ad attori del mercato. A partire dalla raccolta. Perché, per esempio, gli enti che raccolgono i rifiuti tessili non vengono pagati dai Comuni.

Ergo, riescono a sostenere le spese (e a ricavare qualche utile) solo perché viene loro concesso il diritto di sfruttare economicamente il servizio. Come? Attraverso, appunto, la vendita del raccolto. Ma, spesso, per svolgere il servizio, vengono selezionati candidati o che mostrano carenza nei requisiti tecnici, raramente soggetti a controllo che ne verifichi l’effettività, o, peggio, che non presentano piani economici veritieri. Questo menage (dell’arbitrarietà) apre il varco a scelte rispondenti a interessi occulti. Originati da concertazioni politiche. Che sviluppano rapporti di forza utili a operare attività di lobbing e a costruire dinamiche di illegalità, vedi corruzione, concussione e clientelismo.

Con il risultato di utilizzare la facciata del non profit per generare profitto. Non sempre, ma in tal caso, gli enti raccoglitori sono perfettamente a conoscenza del livello di iniquità della filiera e, addirittura, offrono una partecipazione attiva alle pratiche criminali. Tipo, vendere al nero, incoraggiato dalla richiesta delle stazioni appaltanti di ricevere dagli enti un corrispettivo per ogni chilogrammo di indumenti raccolto: quando il pagamento non permette il raggiungimento del punto di equilibrio economico, chi raccoglie è costretto a dichiarare flussi minori di quelli effettivamente raccolti e a rivolgersi a filiere criminali disposte ad assorbire offerte sommerse. Proprio per i costi sopracitati, gli enti sono impossibilitati ad aggregare ulteriore valore. Per cui le fasi successive al raccolto, selezione e igienizzazione, vengono affidate a enti terzi. Che, sovente, le aggirano. Così giustificando: o perché le temperature che alcune provincie richiedono per l’igienizzazione fanno “bruciare il cotone”; o perché, pur avendo i macchinari adeguati, l’unico modo possibile è intervenire con i raggi ultravioletti ma solo dietro richiesta degli ambulanti che acquistano la merce, a fronte di un sovraprezzo di cinque, dieci centesimi; oppure perché le analisi a campione mostrano che gli abiti usati sono in buone condizioni e già la selezione è un ottimo metodo per far sì che non presentino livelli patogeni.

Proprio per i costi sopracitati, gli enti sono impossibilitati ad aggregare ulteriore valore. Per cui le fasi successive al raccolto, selezione e igienizzazione, vengono affidate a enti terzi. Che, sovente, le aggirano. Così giustificando: o perché le temperature che alcune provincie richiedono per l’igienizzazione fanno “bruciare il cotone”; o perché, pur avendo i macchinari adeguati, l’unico modo possibile è intervenire con i raggi ultravioletti ma solo dietro richiesta degli ambulanti che acquistano la merce, a fronte di un sovraprezzo di cinque, dieci centesimi; oppure perché le analisi a campione mostrano che gli abiti usati sono in buone condizioni e già la selezione è un ottimo metodo per far sì che non presentino livelli patogeni.

Ma le principali vittime delle logistiche illegali che aggirano selezione e igienizzazione sono i micro-operatori dell’economia popolare. Perché, quando i grossisti ricevono gli abiti usati tendono a scaricare gli effetti dell’imprevedibilità sugli ambulanti che li acquistano. In balle chiuse, senza possibilità di restituzione qualora la qualità non sia adeguata.

D’altronde, il numero ristretto di grossisti e il livello di vincolo fra di essi - da considerare che la distribuzione del commercio all’ingrosso è concentrata quasi esclusivamente nei distretti di Prato/Montemurlo in Toscana e Ercolano/Resina in Campania - favorisce l’assestarsi del mercato su meccanismi di cartello che rafforzano la posizione di forza del grossista. Moltiplicando le possibilità di abuso per i più fragili della filiera. Gli indumenti usati non sono trasparenti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

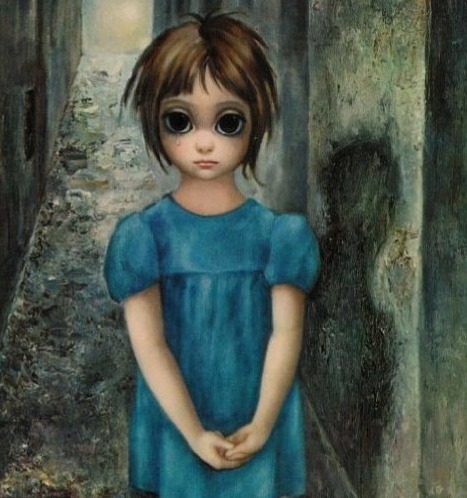

“Per maltrattamento all’infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza, di sfruttamento commerciale o altre, che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia e potere”.

Così l’Organizzazione mondiale della Sanità, che dichiara che, nel mondo, un adulto su quattro è stato abusato fisicamente quando era bambino e il 36 per cento degli adulti ha subito un abuso psicologico.

In Italia, secondo la più completa e statisticamente significativa indagine mai realizzata finora, che ha interessato duecentotrentuno comuni e coperto il 25 per cento della popolazione minorile, a cura di Cismai e Terre des hommes, voluta dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sono novantunomila i minori maltrattati. Più femmine (duecentododici su mille) che maschi (centonovantatre su mille).

Oltre la metà dei bambini maltrattati subisce una grave forma di trascuratezza sia materiale sia affettiva; la seconda forma fra quelle individuate è la violenza alla quale sono costretti (un bambino su cinque) ad assistere; la terza è il maltrattamento psicologico. Che prevale su quello fisico. L'ultima, la meno ricorrente, è quella dell’abuso sessuale che colpirebbe quattro bambini su cento.

Più numerosi al Centro e al Sud. Ma al Nord sono più del doppio rispetto al Mezzogiorno quelli presi in carico dai Servizi Sociali e nelle città metropolitane rispetto ai comuni più piccoli. Sono più maschi che femmine e di una fascia d’età che va dagli undici ai diciassette anni. I dati costringono a una profonda riflessione sulla reale garanzia per tutti i minorenni residenti in Italia di godere di pari diritti alla protezione e alla cura dal maltrattamento.

Ossia, queste differenze (nonché incoerenze) tra Nord, Sud e Centro potrebbero essere dovute alla minore capacità di intercettare il disagio minorile o un maggiore sommerso dovuto a fattori socio-culturali? La carente presa in carico dei minori appartenenti alla fascia d’età più delicata, quella dei primi anni di vita, rivelerebbe uno scarso sviluppo dei servizi per la prevenzione precoce dei maltrattamenti?

Sebbene i numeri mostrano che il Belpaese abbia un indice di prevalenza del maltrattamento inferiore a tanti Paesi del mondo, allo stato, sono circa quattrocentocinquant’otto mila i bambini e i ragazzi in condizioni di bisogno.

Di questi, il 27,9 per cento riceve interventi di assistenza economica al nucleo famigliare, il 19,3 per cento dei bambini maltrattati viene allontanato dalla famiglia e ricoverato in comunità, il 17,9 per cento continua a essere seguito presso la famiglia d’origine con sostegno di assistenza educativa domiciliare, il 14,4 per cento viene tutelato attraverso un affidamento presso un altro nucleo famigliare, il 10,2 per cento viene supportato all’interno di un centro diurno semiresidenziale.

Di questi, il 27,9 per cento riceve interventi di assistenza economica al nucleo famigliare, il 19,3 per cento dei bambini maltrattati viene allontanato dalla famiglia e ricoverato in comunità, il 17,9 per cento continua a essere seguito presso la famiglia d’origine con sostegno di assistenza educativa domiciliare, il 14,4 per cento viene tutelato attraverso un affidamento presso un altro nucleo famigliare, il 10,2 per cento viene supportato all’interno di un centro diurno semiresidenziale.

Interventi concreti a parte, bisogna “partire proprio dalla promozione di una cultura fondata sui diritti umani, sul senso profondo della collettività e della solidarietà”, ha commentato il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Vincenzo Spadafora. Ma per non riuscire a capire quanta violenza ci sia nel maltrattamento di un bambino, bisogna non essere mai stati, in qualche modo, bambini.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

C’è chi si sofferma sul contesto ambientale e chi sugli educatori. Il più piccolo ha tredici anni, il più grande diciannove. Vivono nelle case famiglia. Ci stanno bene. Ma qualcosa la cambierebbero. Un po’ salvezza, un po’ prigione. Vorrebbero “una casa in mezzo al bosco” e “non una casa fra le altre”, ma poi sono contenti di non essere sperduti cosicché gli amici possono andare a trovarli.

In fondo, “la nostra comunità ha la cucina, la sala da pranzo, la bibliotechina, le camere, due terrazzi dove in estate mangiamo, c’è la camera degli educatori dove dorme chi fa notte, sopra c’è una mansarda per i ragazzi più grandi che vanno verso l’autonomia…insomma una casa normale!

Ah, abbiamo anche una sala polivalente (così la chiamano gli educatori…per noi è la sala e basta). Qui ci sono dei giochi, d’inverno si stende, facciamo le assemblee anche con chi viene a spiegarci delle cose. Quando facciamo le cene con gli amici spostiamo tutto e mangiamo qui perché siamo anche in trenta/quaranta e nella nostra sala da pranzo non ci stiamo”.

Lo raccontano in un documento elaborato dalla Consulta delle associazioni e delle organizzazioni, istituita presso l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Certo che “la comunità è una casa normale non una prigione. All’inizio un po’ ci si vergogna di dire che siamo in comunità perché la gente ti guarda come un marziano e pensa ‘poverino’…o quasi ha paura. Poi quando vengono in comunità dicono ‘ma è una casa…hai la tua stanza…non ci sono le sbarre…la porta è aperta’…e poi dicono ‘è meglio di casa mia!’.

E però “è importante che ci deve essere anche l’assistente sociale che io posso chiamare perché mi conosce e che viene in comunità. Questo è un casino però: la mia AS ogni anno è nuova e io non la conosco e non mi fido più”. Cercano la continuità del rapporto. “Il pensiero che voglio lasciare sulla mia esperienza in comunità è quello legato alla difficoltà che si prova riguardo ai vari cambiamenti all’interno di essa, i cambiamenti di cui parlo sono riferiti agli educatori, essendo per loro un lavoro possono venire spostati di struttura e questo non aiuta nella relazione affettiva e di fiducia con gli utenti”. Anche (solo) perché “nel rapporto con gli educatori funziona la fiducia reciproca che si è creata, è importante perché posso contare su di loro. La cosa che cambierei è il fatto che a volte questa fiducia viene a mancare e in quei momenti si spezza l’equilibrio”.

Quasi sempre “il rapporto con gli operatori è molto buono perché per loro non sono un utente ma una ragazza a cui vogliono bene che hanno imparato a volergli bene nei momenti belli e nei momenti difficili”. Con il “dialogo” e le “comprensioni”.

E con un pizzico di opposizione, sebbene ne riconoscano la presenza e l’interesse. “Qui noi abbiamo sei educatori e almeno uno simpatico lo trovi! Fanno incazzare quando si intromettono sempre e vogliono sapere, sentire quando parli con un amico…non si fanno i c…loro!

Però gli educatori non sono dei dittatori qui perché si vede che ci vogliono bene, ti ascoltano, ti danno consigli come fratelli maggiori…Qui gli educatori non lavorano e basta, qui l’educatore anche se non è in turno c’è, e ti pensa e fa delle cose per me anche se è il suo giorno libero, se lo chiami viene (per esempio mi porta alla partita, a comprare delle scarpe particolari che non trovo, a una festa lontano…).

Però gli educatori non sono dei dittatori qui perché si vede che ci vogliono bene, ti ascoltano, ti danno consigli come fratelli maggiori…Qui gli educatori non lavorano e basta, qui l’educatore anche se non è in turno c’è, e ti pensa e fa delle cose per me anche se è il suo giorno libero, se lo chiami viene (per esempio mi porta alla partita, a comprare delle scarpe particolari che non trovo, a una festa lontano…).

Qui gli educatori vanno d’accordo, a volte scazzano…ma è normale! Non è mica un mortorio: è come una famiglia numerosa dove ogni tanto qualcuno va fuori di testa. Ma ci fanno sempre capire le cose e non la smettono fino a quando sono sicuri che sei più tranquillo…per questo a volte rompono, ma me li tengo”. D’altronde “hanno un modo tutto loro per fa sentire le persone a loro agio in modo che si sentono sicuri e a casa”.

Si, proprio così. Se si potesse, però, “telefonare più spesso alla mamma, uscire più spesso, avere paghetta più alta, maggiore libertà”. Oppure “costruire un campo da calcetto, avere un cavallo, poter decidere con chi condividere la cameretta”. Anche se non è un fratello.