- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Si definisce matrimonio forzato “un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi non consentono al matrimonio e viene esercitata una costrizione. La costrizione può includere la pressione fisica, psicologica, finanziaria, sessuale ed emotiva”, dice il Forred Marriage Unit, l’unità del Governo inglese, incaricata, dal 2005, di seguire il fenomeno. Una forma di violenza. Della libertà.

Che sempre riferita alla soggettività, rende complessa la quantificazione del fenomeno: la stima soggettiva, appunto, del grado di coercizione, il problema della sottodichiarazione, il fatto che le persone coinvolte possano sentirsi stigmatizzate socialmente, l’opposizione delle vittime a denunciare membri della famiglia e della propria comunità, insieme all’assenza di un certificato di nascita e alla carenza di basi di rilevamento, rendono i dati poco generalizzabili e poco ‘degni’ di rappresentatività statistica.

Ebbene, si può però, dire con certezza che, secondo i numeri Onu, sono sessanta milioni le unioni forzate, che riguardano ragazze giovanissime, spesso bambine sotto i quindici anni, in qualche caso ne hanno dodici di anni e in altri addirittura nove; sono centoquarantasei i Paesi nei quali le ragazze possono sposarsi prima dei diciotto anni e in ben cinquantadue possono farlo prima dei quindici.

Dagli scarsi dati a disposizione in Italia, invece, relativi alle comunità immigrate alla fine del 2012, tra le popolazioni esposte a rischio, ai primi posti i Paesi del Sud est asiatico - Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka - in cui il 46 per cento delle adolescenti sotto i diciotto anni è sposata; alcuni Paesi africani - Senegal, Nigeria, Ghana, Egitto - con il 18 per cento delle bambine costrette a questa pratica; Marocco e Albania, le comunità più numerose nel Belpaese, sono Paesi a rischio per la presenza massiccia di donne e di seconde generazioni.

Delle quali, però, duemila (nate in Italia) vengono rispedite nel Paese d’origine per contrarre il matrimonio (precoce). E costrette a sottostare alle norme sociali dominanti, al ‘modello familiare’ e ai relativi ‘valori’ che in esso sono riconosciuti, quali oggetto di tutela della società, alle diseguaglianze di genere che assegnano alla donna un ruolo inferiore rispetto agli uomini, decurtando i loro diritti dentro la famiglia e nei più ampi sistemi sociali e culturali in cui tornano (obbligatoriamente) a vivere. Utilizzata come strategia di sopravvivenza dalle comunità vulnerabili durante i conflitti, le crisi economiche e i disastri naturali, la pratica del matrimonio forzato è sempre ‘incoraggiata’ dalle famiglie come rimedio alla povertà, come mezzo per ‘liberarsi’ delle figlie poco ‘produttive’, per assicurare loro un futuro migliore sia economicamente sia socialmente. Ma privandole di ogni diritto: all’infanzia, al gioco, allo studio, alla possibilità di scegliere e a quella di amare. Schiave di padri prima, di mariti, cognate e suocere poi.

Utilizzata come strategia di sopravvivenza dalle comunità vulnerabili durante i conflitti, le crisi economiche e i disastri naturali, la pratica del matrimonio forzato è sempre ‘incoraggiata’ dalle famiglie come rimedio alla povertà, come mezzo per ‘liberarsi’ delle figlie poco ‘produttive’, per assicurare loro un futuro migliore sia economicamente sia socialmente. Ma privandole di ogni diritto: all’infanzia, al gioco, allo studio, alla possibilità di scegliere e a quella di amare. Schiave di padri prima, di mariti, cognate e suocere poi.

Di più: a un’alta percentuale di matrimoni forzati corrisponde, ca va sans dire, un’alta percentuale di madri bambine: ventimila adolescenti sotto i diciotto anni partoriscono ogni giorno e due milioni sotto i quindici. Con un’alta possibilità di mortalità: circa settantamila minorenni muoiono per cause collegate alla gravidanza e al parto. Con conseguenze pure sulla prole: chi nasce da madre bambina ha un’elevata probabilità di morire in età neonatale e, quando sopravvive, corre maggiori rischi di denutrizione e di ritardi fisici o cognitivi. Ed è proprio la conoscenza che può salvare il mondo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Hanno una visione positiva dello Stato, un’ampia fiducia verso le istituzioni e poca verso la politica. Anzi, peggio: il 34 per cento degli adolescenti ne è "disgustato" per la percezione di un alto livello di corruzione. Solido il legame con la Costituzione, veicolata dalla scuola. E stretto il rapporto con i diritti inviolabili più per un senso umano (chapeau) che per il concetto di cittadinanza. Centrato più che mai sulla promessa di una possibilità di lavoro.

Laddove manca questa prospettiva, il sentimento, per il 25 per cento dei minorenni, è di esclusione e di estraniamento dallo Stato e dalle sue funzioni. E sebbene abbiano una fragile percezione del loro ruolo come cittadini, mostrano, in ogni caso, un attaccamento emotivo allo Stato, nonostante riconoscano la sua presenza legata, soprattutto, a episodi di cronaca giudiziaria che parlano di corruzione.

Non importa. Loro lo sentono come un’entità in grado di offrire servizi e che andrebbe maggiormente rafforzata. Per esempio, con azioni di promozione di diritti, pur riconoscendogli una funzione di promozione dell’Italia nel mondo. Attraverso le sue istituzioni - insegnanti, forze dell’ordine, imprese, pubblica amministrazione, banche, parlamento, governo, politici - alle quali i giovanissimi conferiscono una capacità di offrire reali opportunità.

L’interesse per la politica, con tutti i sentimenti di ‘disgusto’ annessi (come dare loro torto?), sembra svilupparsi già nella preadolescenza e nell’adolescenza al punto che più della metà dei minorenni intervistati si dichiara impegnato e il 16 per cento pensa che in futuro potrebbe farlo in maniera diretta.

Certo, non si ritengono abbastanza competenti. Ma si può immaginare, stando a quanto si legge nel sondaggio pubblicato sulla "Quarta relazione al Parlamento del Garante per l’Infanzia e l’adolescenza", che ciò dipenda dalla negazione (per l’età) dell’esercizio del diritto di voto. Nei confronti del quale oscillano fra due tendenze contrapposte: da un lato, appare più fioca la percezione dell’importanza del voto come dovere civico ed espressione democratica, dall’altro, è più intensa quella che il voto sia ancora utile e determinante. Tanto che, se ne avessero la possibilità, la propensione ad andare alle urne sarebbe altissima (pari all’80 per cento). Mossi da sentimenti di orgoglio e appartenenza quanto sentono l’Inno di Mameli, il Capo dello Stato, a prescindere dalla persona che lo incarna, è la figura di riferimento per eccellenza. E pazienza se non sanno indicare con precisione la durata del mandato.

Mossi da sentimenti di orgoglio e appartenenza quanto sentono l’Inno di Mameli, il Capo dello Stato, a prescindere dalla persona che lo incarna, è la figura di riferimento per eccellenza. E pazienza se non sanno indicare con precisione la durata del mandato.

Intanto, della Costituzione conoscono tre principi fondamentali: che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, la parità di tutti davanti alla legge e il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo. Che fa pensare a una tensione verso ideali alti di giustizia che oltrepassano i confini strettamente giuridici e la considerazione dell’essere umano portatore, nella sua natura, di diritti e di doveri al di là dello status giuridico. Vi pare un gioco da ragazzi?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

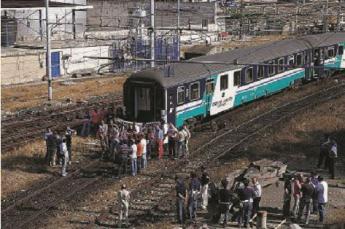

Treni veloci e puntuali, nuovi e puliti: è l’alta velocità, bellezza. Immagine efficace dell’idea di modernità, quella della TAV, con uno standard di servizio di livello europeo, per niente corrispondente, invece, a quella del trasporto ferroviario regionale e delle città, dove si concentrano oltre i due terzi della domanda di mobilità. Profondamente cambiata, in seguito alla crisi economica e, in generale negli ultimi decenni, con spostamenti medi di circa venticinque o trenta chilometri, è maggiore dove è più alta la densità abitativa.

Cioè in meno del 9 per cento del territorio italiano dove vivono venticinque milioni di persone. Che si spostano quotidianamente per motivi di lavoro e di studio. In dieci anni, il dato è lievitato di circa due milioni.

Aumentati anche i tempi di percorrenza, oltre i quarantacinque minuti, e i chilometri complessivi di tutti gli spostamenti effettuati dai residenti in un giorno medio feriale: dai trenta chilometri giornalieri del 2000 ai trentacinque del 2013. Nelle città metropolitane, in un giorno medio feriale, sei spostamenti su dieci si compiono con il mezzo privato.

Risultato: il numero e la densità di automobili in circolazione è tale da avere pochi paragoni al mondo. Tanto per citarne una: Roma, con seicentosettanta macchine ogni mille abitanti, mostra valori tre volte superiori a quelli di Londra. In questi anni di recessione economica, pare sia aumentata la volontà di abbandonare l’auto a favore del trasporto pubblico. A oggi, solo due milioni e settecentosessantotto mila, sebbene si registri un aumento pari al 13,3 per cento nel giro di otto anni, sono i passeggeri del servizio ferroviario regionale e suburbano. Ma, giornalmente, decisamente superiore a quello delle linee ad alta velocità.

Numeri importanti anche relativamente ai passeggeri annui che si contano nelle città, sia nelle linee metropolitane sia in quelle di tram e autobus; i viaggi complessivi sono pari a ottocentocinquantaquattro milioni; la lunghezza delle linee metropolitane è pari a circa duecentoventisette chilometri mentre quella dei tram (linea ferroviaria suburbana) è pari a seicentotrentasette chilometri e mezzo; e sono nove le città dotate di almeno una linea tramviaria.

E poi c’è la lentezza, con una media di poco più di trentatre chilometri orari. E la vetustà: comprensibilmente più giovani i vagoni delle linee metropolitane, più vecchi - ma anche per la loro antica storia - quelli dei tram. E che dire dell’età media dei treni in circolazione nella rete regionale? Diciotto anni e mezzo. Con notevoli differenze tra le Regioni italiane.

Che, muovendosi in direzione della sostituzione del materiale rotabile, negli ultimi dieci anni hanno acquistato seicentocinqauntaquattro nuovi treni. Ma il tasso di rimpiazzo è ancora troppo lento, considerato che ha riguardato il 19,8 per cento della flotta totale. Virtuosa, in questo senso, la Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Campania, Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio. Solo offrendo un’alternativa competitiva per gli spostamenti rispetto all’automobile, infatti, sarà possibile muovere una quota consistente della domanda di mobilità verso il trasporto pubblico. Che deve essere frequente, comodo, pulito, organizzato secondo criteri di intermodalità, per ridurre i tempi di attesa, e con le fermate in stazioni accessibili.

Solo offrendo un’alternativa competitiva per gli spostamenti rispetto all’automobile, infatti, sarà possibile muovere una quota consistente della domanda di mobilità verso il trasporto pubblico. Che deve essere frequente, comodo, pulito, organizzato secondo criteri di intermodalità, per ridurre i tempi di attesa, e con le fermate in stazioni accessibili.

Per diminuire il traffico, gli incidenti, le emissioni sia di gas serra sia inquinanti. Parola di Legambiente, messa nero su bianco nel Rapporto ‘Nuovi treni per città più vivibili’. Ma, al momento, il treno è quello dei desideri di Adriano Celentano, del 1968: all’incontrario va.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

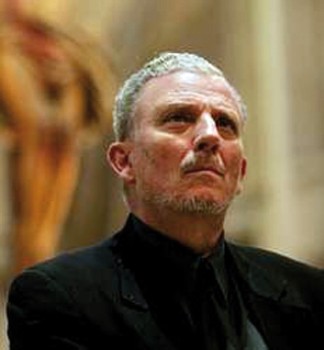

Al Family Day di Roma, Kiko Arguello, fondatore del movimento dei neocatecumanali, in una miscellanea poco rigorosa di argomenti contro la teoria gender, ha infilato nell’arringa sulla famiglia tradizionale il dramma del femminicidio, adducendo la vera responsabilità di questa violenza. Che, ricordiamolo, è tutta merito di maschi eterosessuali, ed è diretta verso le donne che lasciano i propri mariti. Per Arguello starebbe in questa scelta di libertà la condanna a morte, giusta no, ma comprensibile si, delle mogli.

La sacralità del matrimonio diventerebbe quindi - nella filosofia di questo vate preconciliare - un principio al di sopra della medesima, che pure i cattolici dovrebbero riconoscere, alla vita dell’individuo, all’esercizio della sua libertà e magari alla sua stessa incolumità, come la cronaca documenta.

Se davvero lasciarsi fosse un’eresia di fede, perché mai sarebbe stato previsto per i cattolici un Tribunale della Sacra Rota che scioglie dal sacramento?

Possiamo dire che da un punto di vista laico e secolare la parola del leader neocatecumenale, oltre che inconciliabile con un codice morale universale di ragione, rappresenta un’istigazione pubblica alla misoginia, alla violenza verbale e fisica tanto più rischiosa in un paese come il nostro che ha visto morire per mano di uomini 179 donne nel 2013, esempio dell’anno nero dei femminicidi, con una pericolosa tendenza all’aumento, inversamente proporzionale agli omicidi, grazie anche a pene detentive del tutto sottostimate.

Impossibile aspettarsi che le donne militanti in quello che è un movimento cattolico integralista possano produrre un documento di protesta, come dovrebbero, per rispetto al loro genere e al loro ruolo di madri prima che di mogli, per i figli che cresceranno. E in che modo viene da chiedersi.

Ci aspetteremmo che il monito arrivasse dal papa, che a differenza di Wojtyla che i movimenti li amava e li ha nutriti, ha mostrato di volere una Chiesa diversa, unita e aperta alle sfide della storia. Un gesuita con la sapienza che serve per impedire che ancora una volta in nome del Vangelo qualcuno predichi discriminazioni e abusi.

Questa volta della più primitiva natura: il maschile sul femminile. Il marito smarrito e ferito nell’orgoglio che uccide perché disperato e solo, perché tradito. Il clichè della peggior specie: il cacciatore e la preda.

Qualcosa di più lontano dal cristianesimo non si era visto. Anche per questo, se i neocatecumenali volessero rimanere cattolici, dovrebbero chiedere scusa. Non tra due secoli e non (una strana nemesi riecheggia) dopo roghi di donne. Le chiamavano streghe.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Organoclorurati, organofosfati, carbammati, piretoidei, neonicotinoidi, glifosato. Persistenti, si degradano in tempi molto lunghi, ‘insaporiscono’ gli alimenti. E sono fortemente nocivi per la salute umana. Degli agricoltori, delle loro famiglie e di una vastissima fascia della popolazione, perché figlia di un modello di produzione industriale di cibo fortemente dipendente dalla chimica e dall’uso massiccio di pesticidi sintetici.

Dalla ‘rivoluzione verde’ degli anni Cinquanta fino ai giorni nostri, allo scopo di incrementare i raccolti e non deludere la domanda, l’agricoltura è costretta a proteggere le colture, sempre più industrializzate, da infestanti e malattie.

A farne le spese (oltre ai consumatori), frutta, vedi uva e mele (in un singolo campione di suolo raccolto in un meleto italiano sono state rilevate tredici sostanze chimiche diverse e dieci in un campione di acqua), verdure, soprattutto a foglia verde, e legumi.

E anche alcuni animali da allevamento, ‘avvelenati’ da mangimi contaminati, i loro derivati, tipo latte, prodotti caseari e uova. Irrorati su terreni agricoli o nelle aree verdi delle città, i pesticidi possono diffondersi a larghe distanze, dai dieci metri ai centocinquanta dai luoghi di applicazione.

Sebbene sia complesso certificare il diretto rapporto causa-effetto per la presenza di una serie di fattori che interviene nell’originarsi di una malattia, l’associazione statistica tra esposizione (e non solo, vista l’eredità epigenetica) e aumento del rischio di sviluppare malattie gravi non può essere ignorata. Per gli effetti neurotossici: agevolano l’insorgere di patologie neurodegenerative, vedi il morbo di Parkinson e quello di Alzheimer, e la sclerosi laterale amiotrofica. Per gli impatti significativi sul sistema immunitario: possono portare a un aumento dell’ipersensibilità a certe sostanze chimiche o a fenomeni di immunodepressione. Sono interferenti endocrini: disturbano il funzionamento della tiroide e arrecano un disequilibrio degli ormoni sessuali.

E se questa evidenza deve essere approfondita, gli effetti sul feto e sui bambini molto piccoli sono più riscontrabili. Molti di questi veleni sono noti per la capacità di attraversare la placenta. E raggiugere un sistema nervoso in fase di rapido sviluppo.

Alla nascita: peso e lunghezza ridotti, idem le capacità cognitive, alterazione del comportamento, vari tipi di leucemie infantili e tumori alle ossa e al cervello. Colpire i neonati nella misura in cui non possiedono enzimi in grado di ridurre la tossicità di queste sostanze. O i lattanti, con un metabolismo non sufficientemente sviluppato per eliminare tali agenti inquinanti. A onor del vero, c’è da dire che la maggioranza delle persone è esposta quotidianamente a mix di composti chimici, di cui non si conoscono gli effetti, soprattutto nel lungo periodo, e particolarmente perché, interagendo fra loro, generano cocktail che presentano livelli di tossicità imprevedibili. E i pesticidi contribuiscono ad aumentarne il carico di tossicità.

A onor del vero, c’è da dire che la maggioranza delle persone è esposta quotidianamente a mix di composti chimici, di cui non si conoscono gli effetti, soprattutto nel lungo periodo, e particolarmente perché, interagendo fra loro, generano cocktail che presentano livelli di tossicità imprevedibili. E i pesticidi contribuiscono ad aumentarne il carico di tossicità.

In una combinazione non trascurabile di fattori ambientali e predisposizione genetica. Individuare la correlazione e “adottare politiche in grado di garantire a tutti alti standard di sicurezza è una sfida” del futuro, si legge nel Rapporto ‘Tossico come un pesticida’, elaborato da Greenpeace.