- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Ha un peso sociale ed economico. Ed è negli ambiti urbani che assume una connotazione preoccupante, intersecandosi con le problematiche relative all’allentamento dei vincoli di comunità e dei rapporti umani - ancora diffusi e rilevanti nei centri più piccoli - e alla difficile integrazione dei ragazzi stranieri, più numerosi, appunto, nelle grandi città. La dispersione scolastica si attesterebbe al 17 per cento (dati Eurostat) con un trend decisamente positivo di miglioramento - sei punti percentuali di riduzione nell’arco di dieci anni - che lascerebbe ben sperare per il raggiungimento dell’obiettivo italiano, stabilito dal Governo nel 2011, del 16 per cento (sebbene l’obiettivo europeo 2020 si attesterebbe intorno al 10 per cento).

Un buon traguardo se si considera che l’Italia è fanalino di coda fra i Paesi europei. Riguarda principalmente la componente maschile della popolazione studentesca, avendo quella femminile già raggiunto, da cinque anni, l’obiettivo suddetto, quella del Mezzogiorno con punte del 25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. Nel contesto italiano, l’abbandono degli studi, visibile soprattutto fra il primo e il secondo anno della scuola superiore, è tipicamente preceduto da una bocciatura o da un trasferimento ad altra scuola. Il 23,8 per cento della popolazione di studenti nella fascia d’età fra i diciotto e i venti anni non raggiunge un titolo di scuola media secondaria.

Insomma, oggi quasi un terzo degli studenti ha abbandonato gli studi tout court oppure è inserito in percorsi che non permettono l’accesso all’istruzione terziaria (in soldoni, l’università). Ma quanto ci costa? Oltre che sullo sprecato investimento nel capitale umano, la perdita associata all’abbandono scolastico è l’effetto non sul reddito temporaneo ma su quello permanente, ossia su quello mediamente fruibile nel corso della vita; il divario del capitale umano tra uno che non ha conseguito un titolo di istruzione secondaria e uno che l’ha raggiunta si calcola in centosettantaquattromila euro: otttomila e settecento euro all’anno.

L’azzeramento dell’abbandono potrebbe avere un impatto sul PIL con una forbice che va da un minimo dell’1,4 per cento a un massimo del 6,8 per cento. Cause: multidimensionalità delle motivazioni che possono spaziare da disturbi specifici dell’apprendimento e da difficoltà dei minori diversamente abili agli effetti dell’ambiente socioeconomico di provenienza fino alle problematiche di ordine relazionale.

Chi abbandona la scuola lo fa per il cumularsi di una serie di disagi e incapacità, situazioni che difficilmente rendono un individuo altrettanto produttivo quanto colui in grado di continuare il percorso scolastico.

Chi abbandona la scuola lo fa per il cumularsi di una serie di disagi e incapacità, situazioni che difficilmente rendono un individuo altrettanto produttivo quanto colui in grado di continuare il percorso scolastico.

Spesso, i giovani che lasciano la scuola risiedono in contesti sviliti, imprigionati in microcosmi, dove la violenza, l’illegalità, l’individualismo sfrenato sono gli unici elementi a loro familiari. Crescono nell’abbrutimento e nel grigiore di edifici popolari, abbandonati a sé stessi. Spazi costruiti guardando al risparmio economico che a necessità di pensare luoghi capaci di tenere viva una solidarietà (naturalmente) collettiva.

Periferie illuminate solo dall’ombra dei televisori che rimandano a una realtà patinata e distante, contenitori senza contenuto. Privati della possibilità di confrontarsi e meravigliarsi davanti a un’immagine evocativa di emozioni. Chi non si forma non avrà strumenti per interpretare la realtà, per scegliere con maggiore consapevolezza, per apportare un contributo umano nel vivere sociale. Una bellezza che è, e dovrebbe essere, altro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Il caso viene dal S. Orsola Malpighi ed è un’ennesima picconata per quella legge 40 che, di fatto, non esiste più. Una coppia si era rivolta al centro di fecondazione assistita 19 anni fa. L’impianto non era andato a buon fine e gli embrioni sovrannumerari - 8 - erano stati crioconservati. Siamo nel 1996, prima della legge 40, che tra i suoi tanti precetti avrà quello di vietare la crioconservazione a meno che la donna, per ragioni di salute, non possa procedere a nuovi tentativi di impianto.

Nel 2011 il marito della donna muore e viene respinta dalla direzione dell’ospedale la richiesta di procedere con l’impianto, dal momento che sempre secondo la legge 40 i due genitori devono essere entrambi in vita.

Parte il ricorso del legale Boris Vitiello e la donna la spunta, anche perché avendo ormai 50 anni non può attendere il normale iter giudiziario per ragioni biologiche e sarebbe oltraggioso privarla per i tempi del tribunale di questo diritto, dal momento che gli embrioni in questione non sono stati mai abbandonati.

Disappunto di molti per degli embrioni che sostanzialmente saranno impiantati dopo il decesso del padre biologico eppure questa vicenda, resa surreale più dai dogmi della legge 40 che dalle intenzioni dei due genitori, suona come un vero e proprio inno alla vita. Due genitori che fanno di tutto per avere figli, che non abbandonano gli embrioni dopo gli insuccessi, che non ritentano a causa della malattia dell’uomo. Una progettualità di famiglia che non passa nemmeno con la scomparsa del marito e che dopo 4 anni trova finalmente la sua possibilità legale di essere concretizzata.

Lo stupore da titolo da giornale nasce soprattutto dal post mortem dell‘uomo. Eppure, se invece di embrioni in freezer avessimo avuto un embrione giù in utero materno e un padre morto all’improvviso durante la gestazione, nessuno avrebbe avuto moniti e preoccupazioni sul tema; anzi, tutti avrebbero lodato la scelta di far venire alla luce un figlio in una situazione tanto tragica.

Un po’ come quelle donne che hanno rifiutato terapie per non danneggiare il feto. Se alla regia c’è la natura e non la ragione degli uomini e delle donne tutto sembra essere intrinsecamente giusto e accettabile. Questo il sostrato italiano sulla materia bioetica. Bisognerebbe decidere una volta e per tutte se il plauso vada alle scelte e alle intenzioni delle persone oppure all’accidentalità del caso che, a dirla tutta, poco ha a che vedere con la moralità ma piuttosto con la natura. Il coraggio come il valore, come le scelte e le intenzioni sono elementi della morale e non fatti di natura.

Bisognerebbe decidere una volta e per tutte se il plauso vada alle scelte e alle intenzioni delle persone oppure all’accidentalità del caso che, a dirla tutta, poco ha a che vedere con la moralità ma piuttosto con la natura. Il coraggio come il valore, come le scelte e le intenzioni sono elementi della morale e non fatti di natura.

Doppiamente quindi andrebbe apprezzata la volontà di due genitori che non si sono mai dimenticati dei propri embrioni, che hanno scelto la vita e la progettualità di una famiglia nonostante gli impedimenti di natura e di una donna che, pur rimasta senza il proprio marito, non viene meno al patto di amore e alla scelta della genitorialità che li aveva portati venti anni fa a rivolgersi alla scienza.

Se poi qualcuno volesse ammantare e nobilitare il pregiudizio contro la scienza parlando di quanto la condizione di orfani sia certamente invalidante e dolorosa per i figli, basterebbe provare a capire che differenza ci sarebbe tra questi figli e tanti altri orfani che hanno perso i genitori, anche prima di venire al mondo. Forse, per molti di questi, solo quella di esser stati meno desiderati e meno attesi del figlio che, ci auguriamo, nascerà da questa donna e dal suo coraggio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Un’esperienza antica e contemporanea di discriminazione. Shoah e Porrajmos. Dai ghetti ai campi di concentramento fino ai campi nomadi. Il parallelo fra il popolo ebraico e quello rom emerge con mille similitudini. E anche con un’enorme differenza: il popolo del Libro e della scrittura il primo, il popolo dell’Oblio, dell’oralità e della trasfigurazione simbolica, il secondo.

Vittima, quest’ultimo, di un’ulteriore ingiustizia: la memoria negata. La loro persecuzione non è ancora diventata un dato storico, nemmeno nei processi del dopoguerra si è voluto riconoscere loro qualcosa. A Norimberga, nessun rom è stato invitato, diversamente dagli ebrei, a denunciare i propri carnefici. Eppure, non si può continuare a dire che non è stato uno sterminio razziale: la documentazione - scritti nazisti e decreti emanati dal Reich - lo confermano a chiare lettere.

Un annullamento collettivo alimentato dalla mancanza di testimonianze messe nero su bianco e documenti versus il materiale degli ebrei che hanno lavorato sodo, dopo la seconda guerra mondiale, per testimoniare l’infausto destino ma soprattutto per comprendere le ragioni storiche e culturali della loro ghettizzazione.

A ben guardare, anche per i rom, esiste una sorta di “elaborazione del male” (meglio definibile della malattia mentale, ndr), attraverso la trasformazione in simboli e leggende. Ex post, è facile capirlo: la causa risiede nella disumanizzazione del diverso. Sulla base della razza. Inferiore e perciò destinata, secondo l’ideologia nazionalsocialista, nemmeno alla sudditanza e alla servitù al Terzo Reich ma proprio alla morte.

Più o meno come per gli ebrei. Nemici, funzionali alle dittature, scelti tra quelli estranei alla cultura dominante, quindi difficili da controllare. In nome di questa lucida costruzione, nella migliore delle ipotesi falsi si falsifica, altrimenti si cancella e si ammazza il diverso. Con una cultura “altra” e indi non integrabile. E però, gli ebrei erano (e sono) un popolo unito dalla religione, da una forte potenza economica, da un grado di istruzione elevato e da una consapevolezza che li porta a essere coesi e solidali nei confronti del mondo circostante.

I rom no. Divisi in innumerevoli comunità, molto differenti e slegate fra loro, nomadi a causa di spostamenti forzati (e non per cultura, come vorrebbero i più), sono visti come non cittadini. Ladri e delinquenti erano registrati dai fascisti negli anni Trenta e Quaranta, sebbene facessero i cestai, i saltimbanchi e confezionassero oggetti, sono stati uccisi dal pregiudizio. I superstiti indirizzati alla rieducazione coatta. Impartita con i campi nomadi.

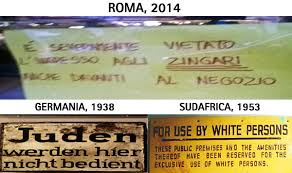

Da Hermann Arnold a oggi, dispositivi pedagogici e luoghi transitori in attesa (infinita) di un’inclusione reale, in realtà nascondono un utile posto in cui ammassare la gente valutata in eccesso e permettono una facilità di controllo altrimenti poco attuabile. Una ghettizzazione funzionale, come per il popolo ebreo. Ma il periodo napoleonico, per i rom, sembra ben lungi dal venire. Anzi, sembra di essere tornati all’epoca della “campagna dei cartelli” del trentotto. Quelli con su scritto “E’ vietato l’ingresso ai cani, ai mendicanti e agli ebrei” di hitleriana memoria sembrerebbero essere stati sostituiti da “E’ severamente vietato l’ingresso agli zingari anche davanti al negozio”. Così in una panetteria romana nel 2014.

Ma il periodo napoleonico, per i rom, sembra ben lungi dal venire. Anzi, sembra di essere tornati all’epoca della “campagna dei cartelli” del trentotto. Quelli con su scritto “E’ vietato l’ingresso ai cani, ai mendicanti e agli ebrei” di hitleriana memoria sembrerebbero essere stati sostituiti da “E’ severamente vietato l’ingresso agli zingari anche davanti al negozio”. Così in una panetteria romana nel 2014.

In comune, “da che mondo è mondo, i rom e gli ebrei sono stati sempre usati come capri espiatori su cui riversare il malcontento dell’opinione pubblica soprattutto nei periodi di crisi economica. Del resto, l’Europa non è mai stata denazificata realmente così come l’Italia non è mai stata defascistizzata totalmente”, ha dichiarato un intellettuale rom, Alexian Santino Spinelli, nel Report Vietato l’ingresso!, redatto dall’Associazione 21 luglio.

Un’Europa che, però, ha finanziato il progetto RECALL - Recalling the Rom and Sinti Holocaust: paths inside the memory - (capofila del progetto, Opera Nomadi Nazionale e coordinatrice, Irene Salerno), per promuovere azioni di rimembranza di eventi storici poco noti.

Come, appunto, le deportazioni in massa subìte dai rom, che li accomunano al resto dei cittadini europei. Azioni che mantengano, a lungo termine, effetti di inclusione sociale di gruppi marginali, valorizzandone le diversità. E la divulgazione della partecipazione attiva che rom e sinti diedero alla Resistenza al nazifascismo. Per conoscere. E quindi per non dimenticare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

La cifra non è nota. Né allo Stato né alla Chiesa. Tantomeno ai poveri cristiani. E soprattutto ai non cristiani. La stima aggiornata dei costi annui della Chiesa cattolica, effettuata dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) nell’inchiesta "I costi della Chiesa", è pari all’incirca a 6.424.807.772 euro. Così ripartita: 1.034.667.00 euro derivanti dall’otto per mille, che destina a questa e allo Stato italiano l’otto per mille del gettito Irpef, calcolato in base alle scelte (espresse e non, il 60 per cento) compiute dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi.

Viene utilizzato dalla Chiesa per gli stipendi dei sacerdoti, per il culto e la pastorale nelle diocesi, per le Caritas diocesane, per la costruzione di nuove chiese, per gli interventi caritativi nel Terzo mondo, per il restauro dei beni culturali ecclesiastici, per la catechesi e l’educazione cristiana e per le cause matrimoniali gestite dai tribunali ecclesiastici regionali.

C’è poi la somma di 236.335 euro, provenienti dall’otto per mille di competenza dello Stato che, destinato ad altri fini - tipo calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali - finisce sempre nelle casse della Chiesa. Altri 54.500.000 è quanto si ricava dal cinque per mille, impiegato per le associazioni cattoliche. Ammontano inoltre a 13.000.000 le esenzioni Irpef per erogazioni liberali deducibili dal proprio reddito complessivo a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica.

Senza entrare nei dettagli delle esenzioni Imu, Ici, Tares e Tasi, arcinoti alle cronache, l’imposta Ires è ridotta di quasi la metà per gli enti ecclesiastici, che agiscono nel campo della sanità, dell’istruzione e del turismo, i quali possono dedurre dal reddito complessivo anche i canoni, le spese per manutenzione o restauro dei beni, quelle per attività commerciali svolte dall’ente e dai membri delle entità religiose. Sconto: 100.000.000. E altri 150.000.000 per l’Irap, applicata anche agli enti ecclesiastici sopracitati, in proporzione al fatturato.

Quarantacinque milioni di euro sono l’entità dell’impatto di una serie di benefici legati, per esempio, alle modalità di costituzione e registrazione, anche in materia di sicurezza degli immobili di proprietà ecclesiastica che sono, altresì, esentati dal dotarsi di attestato di prestazione energetica (il cui costo si aggira intorno ai trecento euro per unità immobiliare di proprietà dei comuni mortali); esenti da imposte daziali e doganali le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, per i dipendenti della quale gode dell’esonero Irpef. Ottantacinque milioni il disavanzo che procurano il Fondo di previdenza per il clero, la spesa per la “sicurezza sociale dei dipendenti vaticani e dei loro famigliari”, gli assegni sociali per suore e frati che non hanno maturato contributi (anche perché non vengono versati).

E gli stipendi? Ci pensa lo Stato italiano. Per i cappellani delle Forze armate, l’onere, nel 2014, è ammontato a 10.445.732 euro. Più i costi relativi al loro aggiornamento spirituale. O quelli necessari all’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, ai quali vanno aggiunte le spese per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato: sei milioni di euro. Di più: la Polizia di Stato comprende un ispettorato di pubblica sicurezza con il compito di effettuare la vigilanza in piazza San Pietro, nonché di garantire la sicurezza del Papa nelle sue trasferte sul territorio italiano; vescovi e cardinali godono di una scorta e, per evitare i furti nelle chiese, è impiegato un corposo personale. Il tutto alla modica cifra di quaranta milioni.

Di più: la Polizia di Stato comprende un ispettorato di pubblica sicurezza con il compito di effettuare la vigilanza in piazza San Pietro, nonché di garantire la sicurezza del Papa nelle sue trasferte sul territorio italiano; vescovi e cardinali godono di una scorta e, per evitare i furti nelle chiese, è impiegato un corposo personale. Il tutto alla modica cifra di quaranta milioni.

La retribuzione degli insegnanti di religione cattolica è più alta di quella che percepiscono i colleghi di altre materie e le scuole paritarie private, per il 62 per cento cattoliche, sono finanziate dallo Stato italiano con trecentoventicinque milioni e altri quarantasei e rotti destinati ai sei atenei cattolici italiani. Contributi consistenti sono stati erogati per la stampa di testate cattoliche le quali, per avere un’idea, nel 2010, sono stati pari a 15.349.570. Radio Maria è a parte: un milione di euro per lei.

Stimabile in due milioni di euro, il beneficio derivante dalle agevolazioni tariffarie per le affissioni a contenuto religioso; tariffe postali agevolate la cui copertura per il mondo cattolico è calcolabile intorno ai 7.500.000. Finanziamenti statali all’associazionismo e un centinaio di milioni ogni anno (cifra soggetta a cambiamenti) spesi nei modi più impensati: si va da un elicottero del costo di venticinque milioni di euro, utilizzato quasi esclusivamente da Ratzinger, alle organizzazioni di “cerimonie, iniziative e incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi patroni speciali d’Italia sono espressione”.

Ai contributi statali, poi, si aggiungono anche quelli erogati dalle amministrazioni locali, a ogni livello: regionale, provinciale e comunale. Dai contributi regionali agli oratori a quelli comunali per i cappellani cimiteriali, dalle esenzioni comunali dalle tariffe per la gestione dei rifiuti agli sconti per l’accesso a zone a traffico limitato. E così via. Ma la religione è una cosa personale. Non un affare di stato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Adolescenza: fase della vita di un essere umano in cui avviene una trasformazione psichica, che ne determina l’identità sessuale, e una rivoluzione corporea. Quando fra le due realtà non avviene la fisiologica fusione, il pensiero si ammala, negli affetti e nelle emozioni, facendo a volte emergere un disagio in forme di comportamento che rendono (solo) evidente la crisi. In due modalità: lo sconfinamento verso la trasgressione sociale, con veri atti di devianza, o il ripiegamento su se stessi, con l’eventualità di attraversare condizioni depressive.

I comportamenti trasgressivi hanno la funzione di rappresentare, malamente e in maniera autolesionistica, aspetti autoaffermativi, interpretati come una marcata autonomia decisionale e comportamentale. Assunzioni di sostanze psicoattive, comportamenti devianti, guida pericolosa, promiscuità sessuale sono le condotte messe in atto più frequentemente dagli adolescenti in crisi, senza considerarne le conseguenze.

Milleottocentoquarantacinque ragazzi, tra gli undici e i diciotto anni, studenti della scuole secondarie di primo e secondo grado, intervistati nell’indagine I divieti trasgrediti dai nostri figli, promossa dal Movimento Italiano Genitori (Moige), entrano in contatto con mondi che dovrebbero essere a loro preclusi: alcol, fumo, videogiochi+18, pornografia e giochi con vincite in denaro. Ben l’86,5 per cento di loro dichiara di aver bevuto alcolici e per il 23,6 per cento la quantità consumata in media negli ultimi tre mesi è pari a oltre quattro bicchieri ogni qualvolta si presenti l’occasione.

Una condotta favorita dall’approvazione del bere da parte degli amici, dal fatto che loro bevono abitualmente, dal tempo trascorso insieme e da una blanda disapprovazione da parte della famiglia, poco coesa e poco autorevole (da non confondersi con autoritaria, ndr). Sebbene sia diffusa la consapevolezza dei rischi per la salute connessi al fumo e la conoscenza del divieto di acquisto di tabacco per i minori, elevata è la percentuale di adolescenti che dice di aver fumato almeno una volta, la prima tra i quattordici e i quindici anni. Perché la sigaretta è eretta a simbolo di autonomia e adultità ed esercita fascinazione proprio nei mutamenti evolutivi, in particolare quando occorre “proporsi”, rappresenta “ribellione” e il “sentirsi importante” ed è considerata fortemente socializzante. Legata, invece, a una perdita massiccia della dimensione affettiva è la visione di materiale pedopornografico, anche se, fortunatamente, il consumo sembra orientarsi verso una fruizione rara e occasionale. Mentre l’utilizzo di videogiochi vietati ai minori di diciotto anni trova ampia diffusione, soprattutto fra i maschi nei videogiochi con contenuti violenti e ingaggi fisici.

Legata, invece, a una perdita massiccia della dimensione affettiva è la visione di materiale pedopornografico, anche se, fortunatamente, il consumo sembra orientarsi verso una fruizione rara e occasionale. Mentre l’utilizzo di videogiochi vietati ai minori di diciotto anni trova ampia diffusione, soprattutto fra i maschi nei videogiochi con contenuti violenti e ingaggi fisici.

Giocano durante tutta la settimana con un impegno di circa due ore al giorno. Da una a dodici volte negli ultimi dodici mesi, ha giocato con giochi on line con vincite in denaro il 15,7 per cento dei minori, e una o più volte la settimana il 2,2 per cento, considerandola una pratica poco nociva e meno rischiosa rispetto alle altre aree critiche, per l’osservazione dell’uso frequente anche tra gli adulti di riferimento, fra i quali il gioco d’azzardo è purtroppo una condotta approvata.

I giochi più utilizzati? Le scommesse sportive, il poker o Texas Hold’em e le lotterie come il Gratta e Vinci, prediligendo giochi in cui il risultato sia immediato, corrispondente a vincite istantanee. Testimonianza del fatto che i divieti, fra gli adolescenti, servono a poco. Vince l’esempio che gli viene dato.