- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giovanni Gnazzi

di Giovanni Gnazzi

La risposta iraniana alle minacce di Obama, è arrivata rapida e puntuale. Poche ore dopo il discorso del Presidente statunitense, che ha detto di “non escludere l’opzione militare” nel caso Teheran prosegua con le attività di arricchimento dell’uranio, i Pasdaran hanno effettuato dei lanci di prova di due missili potenzialmente in grado di raggiungere Israele. E se il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, Hassan Qashqavi, ha detto che si è trattato di una “esercitazione di routine”, che nulla ha a che vedere con le tensioni sul programma nucleare sciita, è innegabile che la coincidenza temporale tra le minacce Usa e le esercitazioni iraniane non sia casuale.

I due missili testati oggi dall'Iran sono il Sejil, a due stadi e alimentato con combustibile solido, con una gittata di 2.000 chilometri, e lo Shahab-3, con combustibile liquido e una gittata fra i 1.300 e i 2.000 chilometri. Il ministro della Difesa, Ahmad Vahidi, ha inoltre inaugurato un impianto per la produzione di combustibile solido per rifornire i missili e, a rincarare la dose, il comandante delle forze aeree dei Pasdaran iraniani, Hossein Salami, ha affermato che “con i nostri missili possiamo prendere di mira ogni luogo della regione'', aggiungendo che la risposta ad un eventuale attacco contro la Repubblica islamica sarà ''distruttiva e tale da far pentire anche regimi incapaci e nel mezzo di una crisi'', ha aggiunto Salami.

Teheran sembra sfidare dunque anche la nuova Amministrazione statunitense, che venerdì scorso ha reso nota l’esistenza di un secondo impianto per l’arricchimento dell’uranio (in costruzione vicino a Qom) mai venuto alla luce precedentemente. All’invito perentorio statunitense a cessare le attività di arricchimento dell’uranio da parte di Teheran, si è associata la Francia, che in una nota diffusa dal Quai d'Orsay, chiede all'Iran di "interrompere immediatamente" tutte le "attività profondamente destabilizzanti", come i test dei missili a lunga gittata Sejil e Shahab 3.

Per Ankara, invece, attaccare l'Iran sarebbe "una follia". Non usa quindi mezzi termini il primo ministro turco, Erdogan, per commentare l'ipotesi di un attacco contro le installazioni nucleari iraniane. Lo scrive il quotidiano Radikal, che ha raccolto le dichiarazioni del primo ministro. "Siamo assolutamente contrari alla proliferazione di armi nucleari in Medio Oriente", ha affermato Erdogan, che tra pochi giorni sarà a Teheran dove ha in programma un incontro con il presidente Mahmoud Ahmadinejad.

L'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Javier Solana, ha espresso "preoccupazione" per le notizie di un secondo impianto per l'arricchimento dell'uranio e dei nuovi test missilistici di queste ore in Iran. "Tutto ciò che accade in un contesto simile è motivo di preoccupazione che riguarda sia ciò che accade nel dossier nucleare e le difficoltà supplementari che questo alimenta, sia l'ambito dei vettori balistici”. Tutto questo, ha proseguito Solana, crea "un nuovo contesto" anche se "non è il momento giusto per discutere" di nuove eventuali sanzioni nei confronti di Teheran.

Come suggerisce Solana, è proprio sulle sanzioni possibili a Teheran, più che sulle opzioni militari, che si gioca la delicata partita tra Occidente e Iran. Una strada che anche l’Amministrazione Usa vorrebbe percorrere, prima di bruciarsi le mani in una nuova, complicatissima, opzione militare. "Ci sono molte opzioni ancora disponibili", ha affermato in un'intervista il segretario di Stato per la Difesa, Robert Gates, che ha sottolineato come le sanzioni contro l'Iran in questa fase hanno l'obiettivo di impedire lo sviluppo tecnologico del settore energetico.

La Casa Bianca, secondo quanto pubblica il New York Times, starebbe completando un piano con un pacchetto di sanzioni da presentare al Consiglio di Sicurezza dell’Onu nel corso di questa settimana. In sostanza, vi si prevede il divieto per la comunità internazionale di investire nell'industria energetica iraniana ed ulteriori restrizioni al sistema bancario di Teheran, già in difficoltà per il blocco alle transazioni che rallenta l'attività all'estero di numerosi istituti di credito. La diplomazia americana è al lavoro per costruire una più ampia coalizione di Paesi favorevoli all'inasprimento delle sanzioni, con l'obiettivo è fare pressioni su Pechino e Mosca, che al momento preferiscono una soluzione diplomatica della crisi, considerati i rilevanti interessi economici che hanno in Iran e i pessimi risultati ottenuti dalle iniziative statunitensi in Medio Oriente e nel Golfo Persico.

Sarà la riunione di giovedì a Ginevra tra il governo iraniano e il gruppo dei 5+1 (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania, cioè le potenze nucleari membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu assieme a Cina e Germania) ad aprire ufficialmente la partita. Non sarà una riunione semplice, giacché la Russia, che pure a seguito della rivelazione dell'esistenza di un secondo impianto iraniano per l'arricchimento di uranio ha ammorbidito la sua posizione rispetto alla possibilità di varare nuove sanzioni internazionali, esorta la comunità internazionale a "non cedere all'emotività" nella nuova, delicata fase di confronto con l'Iran. “Dobbiamo stare calmi e, soprattutto, avviare efficaci negoziati" ha commentato una fonte del ministero degli Esteri moscovita, come riporta Interfax .

Del resto la Russia è molto più coinvolta geopoliticamente dall'Iran che non gli Stati Uniti (l'Iran e' un prezioso alleato di Mosca nelle questioni regionali, Caspio, Cecenia, Caucaso). Inoltre, il diritto di veto al Consiglio di sicurezza e' una delle poche leve rimaste ad assicurare attenzione e rispetto. Per quanto il clima con Washington sia nettamente migliorato a seguito della decisione di Obama di recedere dal piano missilistico in Europa Orientale, Mosca non sembra avere nessuna intenzione d’indebolire Ahmadinejad e, affiancando le perplessità europee, che ritengono controproducente abbandonare il dialogo con Teheran, renderà più difficile del previsto l’approvazione in sede Onu delle proposte della Casa Bianca. Siamo solo agli inizi: la partita sarà lunga e piena di sorprese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

L’aggressivo sfruttamento delle risorse energetiche che negli ultimi anni ha cambiato la faccia politica e sociale dell’Africa, non ha certo portato la ricchezza e lo sviluppo sperato, la pace ed il benessere promesso da chi invece ha girato la testa di fronte a tragedie umanitarie quali il Darfur o il Corno d’Africa, il Nord Kivu o il Sahara Occidentale, il Delta del Niger o le foreste dell’Uganda settentrionale.

Al contrario, la politica del profitto ha sconvolto la vita di un numero incalcolabile di persone, vittime di un saccheggio incontrollato che ha ricompensato i potentati ed ha premiato l’egoismo di quelle nazioni che in cambio di un paventato sviluppo economico hanno dato vita ad una nuova corsa all’Africa, ad una nuova forma di colonialismo politico-militare che in chiave moderna ricorda quello che tra la fine dell’Ottocento e l'inizio della prima guerra mondiale si spartì il continente. Ed è in questo contesto, in un continente come l’Africa, dove il 40% della popolazione “vive” con meno di un dollaro al giorno e un numero molto maggiore “sopravvive” con meno di due, che il Ciad rappresenta l’ennesimo esempio di come i poveri pagano sempre il prezzo più alto.

Pressato dalla fame e dei cambiamenti climatici, dalle crisi umanitarie e dalle scorribande dei predoni, sovrani incontrastati del Sahel e dell’Africa sub-sahariana, dalle crisi regionali e dalla concreta possibilità di una guerra civile, il Ciad sconta infatti, più di altri Paesi, l’illusione di una “ricchezza” che probabilmente non arriverà mai. Quasi dieci milioni di abitanti che negli ultimi 40 anni hanno assistito all’irreversibile desertificazione del loro Paese e alla conseguente riduzione delle acque della loro unica fonte di sostentamento, il lago Ciad, passato da una estensione di 25 mila chilometri quadrati a poco più di 5 mila; dieci milioni di persone che hanno riposto tutte le loro speranze sulla pioggia di dollari che sarebbe dovuta arrivare con l’oro nero ma che non ha nemmeno bussato alla porta.

Sviluppatosi alla fine del secolo scorso, lo sfruttamento dei giacimenti non ha infatti cambiato lo standard di vita dei ciadiani e, per ora, i profitti derivanti dai prezzi record del greggio registrati negli ultimi anni hanno solo rimpinguato le casse del governo. Entrate gestite dalle autorità, in gran parte appartenenti all’etnia Zaghawa e al Mouvement Patriotique du Salut (MPS), che hanno praticamente dilapidato centinaia di milioni di dollari per armare l’esercito e premiare e la classe politica più accondiscendente alla decisioni della presidenza. Una ricchezza il cui utilizzo è diventato soprattutto strategico, ben lungi dall’alleviare la condizione di povertà in cui versa il Paese, ma elemento importante per mantenere al potere chi di fatto ha favorito una endemica situazione di instabilità.

Il fallimento brucia ancora di più se si ripensa al 2000, a quando la Banca mondiale ed alcune agenzie pubbliche e private di credito decisero di sostenere con 370 milioni di dollari il Chad-Cameroon Oil and Pipeline. “Un progetto per lo sviluppo”, conosciuto anche come “Doba oil”, da quattro miliardi e duecento milioni di dollari, appaltato ad un consorzio di compagnie petrolifere comprendenti la Exxon-Mobil, la Chevron-Texaco e la malese Petronas. Il fine ultimo era la realizzazione e l’apertura di 300 pozzi petroliferi e la costruzione di un oleodotto lungo 1.070 chilometri che attraverso la foresta pluviale avrebbe collegato la città di Doba, nel Ciad meridionale, al porto camenurense di Kibri, nel Golfo di Guinea. Un concetto completamente rivoluzionario nel finanziamento ai Paesi poveri, il più grande in tutta l’Africa, diverso dai classici prestiti a fondo perduto e i cui profitti sarebbero dovuti servire a ridurre la povertà in Ciad ed in Camerun, a stimolare il microcredito, ad avviare nuove attività, a sovvenzionare l’acquisto di macchinari agricoli, a realizzare scuole, ospedali, ed infrastrutture.

In realtà il Chad-Cameroon Oil and Pipeline ha provocato danni irreversibili: flussi migratori e violazioni dei diritti umani collegati alla realizzazione dell’opera, confisca delle terre agricole senza risarcimenti e gravi danni sociali ed ambientali. Un ecosistema distrutto, malaria e malattie della pelle causate dal misterioso smaltimento dei rifiuti tossici, quasi cento villaggi scomparsi, intere tribù pigmee costrette a rinunciare ad intere aree, crollo nell’esportazione del cacao e del caffè, disoccupazione, violenza e crimine alle stesse, così come la prostituzione e i casi di HIV. Tutti fatti denunciati dalle popolazioni locali e dalle Organizzazioni non governative internazionali, così come i 225 mila barili di greggio prodotti ogni giorno dal consorzio; i profitti annui della Exxon-Mobil, pari a 40 volte il Pil del Ciad; i 36 milioni di petrodollari ricevuti da Deby nel 2006, utilizzati per armare la guardia presidenziale, “vincere” le elezioni e sconfiggere i ribelli del Rally for Democratic Forces, e il miliardo e 200 milioni di dollari incassati dal Ciad nel solo 2007.

Con un tasso di analfabetismo che tocca 87% e un reddito pro capite annuo pari a 150 euro all’anno, il Ciad è tra i cinque Paesi più poveri al mondo: 170mo su secondo 179 nazioni secondo il rapporto 2008 delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano; 173mo su 180 per la speciale classifica sulla corruzione stilata dall’associazione non governativa Transparency International. La maggioranza della popolazione vive sotto la soglia della povertà estrema, soltanto il 10% ha accesso ai servizi sanitari di base e meno del 30% può disporre di acqua potabile di buona qualità; il tasso di mortalità infantile fino ad un anno di vita colpisce 102,6 neonati su mille e la speranza di vita alla nascita è di poco superiore ai 50 anni. In Ciad sono presenti 12 campi profughi che accolgono più di 260 mila rifugiati, 220 mila civili provenienti dal Darfur e 40 mila dalle foreste della Repubblica Centro Africana. Gli sfollati interni, fuggiti dai villaggi in seguito alle incursioni delle milizie sudanesi e al conflitto interno tra forze governative e ribelli, sono circa 170 mila.

Una situazione tragica, soprattutto perché negli ultimi dieci anni, anziché mantenere gli accordi presi con la Banca Mondiale - 80% delle entrate destinato a programmi di sviluppo (sanità, istruzione e infrastrutture) e il 10% a un fondo bancario riservato alle generazioni future - il governo di N’Djamena ha preferito portare le spese militari dai 14 milioni di dollari del 2000 ai 315 milioni di dollari del 2009, una cifra che supera abbondantemente il 4% del Pil (4,2% nel 2006) e che Deby giustifica con il rischio di una possibile invasione sudanese. Grazie ai partners principali, Francia, Stati Uniti e Cina, alla costante presenza della Legione Straniera e ai soldi della Exxon-Mobil e della Elf, oggi N’Djamena ha infatti uno dei più equipaggiati e preparati eserciti dell’Africa sub-sahariana.

Oltre agli Aermacchi SF-260 strappati alla Libia durante la guerra per la striscia di Aozou e ai vecchi mezzi sovietici (i tank T-55, i veicoli da trasporto truppe BTR-80, i blindati BRDM, gli elicotteri Mil Mi-8/-17, gli aerei trasporto Antonov An-26 e quelli da attacco al suolo e supporto Sukhoi Su-25 Frogfoot), il Ciad dispone degli anfibi francesi ERC 90 Sagaie e dei veicoli americani Humvee, gli High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle usati dall’esercito Usa in Iraq ed Afghanistan; dei missili terra-aria FIM-92 Stinger, degli anticarro a medio raggio Milan e sistema d'arma BGM-71 Two; degli aerei da trasporto C130-Hercules e dei velivoli da attacco leggero Pilatus PC-9M; degli elicotteri da trasporto Mi-171 e di quelli da attacco Mil Mi-35.

Anche in Ciad il binomio petrolio-armi quindi funziona, sicuramente meglio di quello petrolio-sviluppo e almeno quanto il progetto “Doba oil”, una speranza di affrancamento dalla povertà che si è trasformato nel core business delle spese militari, fatto che nel settembre 2008 ha portato la Banca Mondiale a ritirate il proprio sostegno al finanziamento. E certamente non è di aiuto all’economia nazionale che, a causa del brusco crollo dei prezzi petroliferi, negli ultimi anni ha visto un andamento del Pil in vertiginosa discesa, passando dai livelli record del 2004 (+33,6%) al –0,4% del 2008. Una situazione economica che desta preoccupazioni e che a causa dell’instabilità regionale e del sistema di governance, uno dei più corrotti al mondo, è destinata a peggiorare, almeno per quegli otto milioni di ciadiani che già vivono sotto la soglia della povertà estrema.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nella Spagna odierna di Zapatero è possibile finire sotto processo per aver indagato sui crimini commessi durante la dittatura franchista. Questo é infatti ciò che sta accadendo al giudice investigativo Baltasar Garzón, salito alla ribalta delle cronache mondiali nel 1998, quando spiccò un mandato di cattura nei confronti di un Pinochet convalescente in Gran Bretagna. Alcune organizzazioni spagnole di estrema destra hanno ottenuto la citazione in giudizio del noto magistrato, colpevole, a loro dire, di aver cercato di rendere giustizia a centinaia di migliaia di vittime del regime di Francisco Franco, nonostante l’amnistia garantita dal governo di transizione nel 1977.

La Corte Nazionale spagnola ha accettato di aprire un procedimento a carico di Garzón su richiesta delle associazioni civiche di destra Manos Limpias e Libertad y Identitad, le quali sostengono che il giudice abbia abusato dei propri poteri nell’accusare formalmente il “Caudillo” e 34 suoi ex generali e ministri di crimini contro l’umanità. In base a queste accuse è stata successivamente ordinata la riesumazione di migliaia di vittime seppellite in fosse comuni.

L’indagine di Garzón era partita nell’ottobre dello scorso anno ed era stata immediatamente salutata da più parti, compresi parecchi esponenti del Partito Socialista al governo (PSOE), come un “processo simbolico a Franco”. Garzón da parte sua si era però affrettato a togliere qualsiasi connotato politico all’inchiesta, puntando esclusivamente a cercare di far luce sulla sorte delle persone sparite e finite negli ingranaggi del sistema di repressione franchista.

Il lavoro del giudice della Corte Criminale di Madrid non aveva tuttavia incontrato i favori del Partito Popolare (PP) all’opposizione né, soprattutto, della Chiesa Cattolica, entrambi preoccupati per le possibili conseguenze della riapertura di “vecchie ferite del passato”. In seguito a queste proteste, con una mossa a sorpresa, il Procuratore Generale dello Stato Cándido Conde-Pumpido decise di prendere una posizione ufficiale contro l’indagine aperta da Garzón, che avrebbe passato allora il caso, e la responsabilità degli scavi per riportare alla luce le fosse comuni del regime, ai vari tribunali regionali spagnoli.

L’offensiva nei confronti del magistrato troppo zelante ha finito per infiammare la destra spagnola. A febbraio di quest’anno così, il Ministro della Giustizia Mariano Fernández Bermejo è stato costretto alle dimissioni dopo essere finito sotto il fuoco incrociato delle polemiche per aver partecipato ad una battuta di caccia con lo stesso Baltasar Garzón, il quale solo pochi giorni prima aveva incriminato alcuni membri del PP nell’ambito di una inchiesta per corruzione su appalti pubblici. Pochi mesi più tardi, sarebbe toccato a Garzón finire sotto inchiesta - poi archiviata - per presunti compensi non dichiarati ricevuti da una Università americana tra il 2005 e il 2006.

La debolezza del governo di Zapatero di fronte alle pressioni dell’opposizione, ma anche del governo americano, si è manifestata infine con l’approvazione di una legge che ha posto dei limiti alla facoltà dei magistrati spagnoli di inquisire cittadini di qualsiasi nazionalità per crimini di guerra e contro l’umanità. Proprio grazie al principio della “giurisdizione universale” per crimini particolarmente gravi, Garzón aveva chiesto l’arresto dell’ex dittatore cileno e, più recentemente, si era cimentato con un’indagine ai danni di George W. Bush e di alcuni membri della sua amministrazione per aver autorizzato interrogatori con metodi di tortura a Guantánamo e nelle altre prigioni segrete della CIA.

Alla prima udienza in tribunale, Garzón ha sostenuto in maniera appassionata il suo dovere di “indagare i fatti e scoprire le responsabilità in nome delle vittime” del franchismo. A suo parere, i crimini commessi dagli autori della sparizione di oltre 100 mila persone non possono in nessun modo beneficiare di provvedimenti di amnistia. In suo favore è intervenuta anche la Commissione Internazionale dei Giuristi (ICJ), chiedendo l’annullamento del procedimento contro il giudice spagnolo che, in caso di condanna, rischia la sospensione e la rimozione dal proprio incarico. Secondo la Commissione, il tentativo di interferire nel processo giudiziario appare “particolarmente preoccupante”, in quanto si tratta di gravi crimini contro l’umanità che la Spagna ha il dovere di perseguire. Provvedimenti di amnistia per tali crimini, inoltre, sono resi nulli dalle leggi dell’Unione Europea sui diritti umani.

Per l’associazione Manos Limpias invece, il procedimento ai danni di Garzón appare a tutti gli effetti come il primo passo verso la delegittimazione del lavoro di un giudice che si riterrebbe “al di sopra della legge”. Dal suo sito ufficiale, addirittura, il gruppo di estrema destra definisce Garzón “un tumore maligno all’interno del sistema giudiziario” iberico e che deve essere rimosso a tutti i costi. Dal 1997, i vertici di Manos Limpias hanno presentato 18 denunce contro l’operato di uno dei candidati alla presidenza della Corte Penale Internazionale, tutte puntualmente archiviate.

La capacità di sollevare una simile questione da parte di un’organizzazione che conta appena 6.500 iscritti testimonia dell’influenza di cui gode l’estrema destra in Spagna a trent’anni di distanza dalla transizione del paese verso la democrazia. Manos Limpias è stata fondata da Miguel Bernard nel 1995, in seguito alla dissoluzione del suo partito, Derecha Española. Nostalgico franchista, Bernard ispira la sua azione politica a quella di Blas Piñar, ex parlamentare all’epoca di Franco e animatore del Movimiento Nacional, vero e proprio epicentro ideologico del fascismo negli anni della dittatura.

A sua volta fondatore di alcuni partiti di destra durante la transizione (Fuerza Nueva, Frente Nacional), Piñar può essere considerato inoltre come una sorta di padre spirituale di molti membri del Partido Popular di Aznar prima e ora di Rajoy, creato nel 1989 da un altro ex franchista, Manuel Fraga Iribarne, con il contributo dei fuoriusciti di varie formazioni di destra del dopo-Franco. Con l’apertura del processo a Baltasar Garzón, la Spagna rischia insomma di gettare nell’ombra la sorte di oltre 300 mila oppositori del franchismo assassinati, 500 mila detenuti per reati politici e 500 mila costretti all’esilio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

New York. Il Palazzo di Vetro, in questa prima Assemblea Generale dell'era Obama, ha avuto un protagonista assoluto: Mahmoud Ahmadinejad. In un'intervista esclusiva per la CBS, Kouric cerca di mettere alle strette il presidente iraniano, che si difende contrattaccando. Poche ore dopo, la notizia dell'esistenza di nuove centrifughe segrete smentisce le sue dichiarazioni e precipita l'Iran in guai seri.

Per essere il presidente di un paese dove non esiste (più) libertà di stampa, Ahmadinejad dimostra di conoscere qualche trucco e riesce a tratti quasi a cavarsela anche di fronte all'esperta giornalista della CBS, che un anno fa aveva fatto a pezzi Sarah Palin, rendendola lo zimbello degli Stati Uniti. Ahmadinejad si difende dalle accuse della Couric, ricordando le tragedie dell'Iraq, dell'Afghanistan e della Palestina e ricordando che, a conti fatti, neanche in America le cose vanno a gonfie vele. Ma ancora una volta, il suo rifiuto di ammettere l'esistenza dell'Olocausto demolisce la sua credibilità di fronte al pubblico occidentale.

Rispondendo alle domande sulla durissima repressione seguita alle elezioni in Iran, con migliaia di arresti, torture e diversi assassinii di oppositori politici, Ahmadinejad non batte ciglio. Couric gli mostra una foto di Neda, la ragazza ammazzata in diretta durante una manifestazione pacifica contro i brogli nelle elezioni e gli legge le testimonianze di cittadini iraniani torturati. Il presidente si dice dispiaciuto per la morte di Neda, rifiuta le accuse di brogli e di torture e, anzi, denuncia il fatto che i disordini siano stati creati ad arte dai governi occidentali per metterlo in difficoltà. Infine contrattacca, ricordando alla CBS che il numero di cittadini uccisi ogni giorno negli Stati Uniti è di molto superiore al numero di morti durante gli scontri a Teheran.

Ha fatto scalpore la notizia che, fra pochi giorni, due delegazioni ufficiali da Washington e da Teheran s’incontreranno per discutere dei rapporti bilaterali tra i due paesi, per la prima volta in trent'anni. Couric va subito al sodo, chiedendo conferma al presidente iraniano riguardo alla sua recente dichiarazione, nella quale sostiene che il programma nucleare iraniano è parte integrante delle trattative. Ahmadinejad conferma questo fatto e, a sorpresa, si dice disponibile ad acquistare il combustibile nucleare se qualcuno glielo venderà (ringraziando Putin).

Couric prosegue chiedendo perché l'Iran non lasci entrare gli ispettori dell'ONU nelle sue centrali, ma Ahmadinejad contesta questo fatto, citando l'ultima ispezione di Settembre, in cui l'AIEA ammette la piena collaborazione dell'Iran e la natura pacifica del programma nucleare. Peccato che, poche ore dopo l'intervista alla CBS, in un annuncio scoop al G20, Obama, Sarkozy e Brown mostrino le prove di una centrale di arricchimento finora rimasta segreta e Ahmadinejad, costretto a confermarne l'esistenza, vanifichi di fatto le prove di dialogo e porti a far precipitare la crisi in un nuovo drammatico capitolo.

Riguardo all'accusa di bloccare le ispezioni, secondo Ahmadinejad “ci sono paesi che hanno diecimila testate nucleari e le hanno persino usate in passato. Non credete che siano i paesi come l'America a dover essere ispezionati, invece di paesi che non ne posseggono? Inoltre, c'è una legge internazionale e dev'essere valida per tutti”, aggiunge riferendosi ad Israele.

Couric fa notare che il programma nucleare iraniano è particolarmente pericoloso, visto l'appoggio dell'Iran ai gruppi terroristici internazionali. Qui però Ahmadinejad ribalta l'accusa con disinvoltura: “E' chiaro quali stati favoriscono il terrorismo: i terroristi in Afghanistan e in Iraq sono più potenti ora o prima dell'invasione degli USA e della NATO? Persino la produzione di droghe illegali è quadruplicata. Dal giorno in cui gli Stati Uniti sono sbarcati in Iraq, centinaia di migliaia di persone sono morte: chi è quindi il terrorista qui? A Gaza a Gennaio sono morte tremilatrecento persone sotto tonnellate di bombe. Chi è il terrorista?” Fin qui, poco da obiettare, ma Ahmadinejad si spinge oltre, tirando fuori la sua carta preferita, quella dell'Olocausto, e si chiede perché i palestinesi debbano soffrire per colpa di azioni compiute da governi europei sessant'anni fa” aggiungendo che “il mito dell'Olocausto è stato trasformato in un'arma dalle sue stesse vittime per coprire le proprie azioni terroristiche”.

Infine, Couric chiede conto ad Ahmadinejad della sua dichiarazione che definisce “l'Olocausto una menzogna basata su una rivendicazione mitologica e indimostrabile” e, mostrandogli una foto di Auschwitz, gli domanda se pensa si tratti di un fotomontaggio. Ahmadinejad si lancia in una lunga digressione sul concetto di mito; quindi ammette che, anche se l'Olocausto fosse accaduto, “perché insistere su questo fatto quando nella Seconda Guerra Mondiale morirono sessanta milioni di persone? Non sappiamo cosa successe sessant'anni fa, però sappiamo di preciso che è un pretesto per occupare la Palestina”. Incalzato per alcuni minuti dalla Couric, il presidente iraniano si rifiuta di ammettere che l'Olocausto sia veramente esistito, “mentre tutti, anche in America, si rifiutano di discutere del genocidio in Palestina per mano del regime sionista.” Detto da chi non riconosce l’orrore della Shoah, è davvero paradossale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

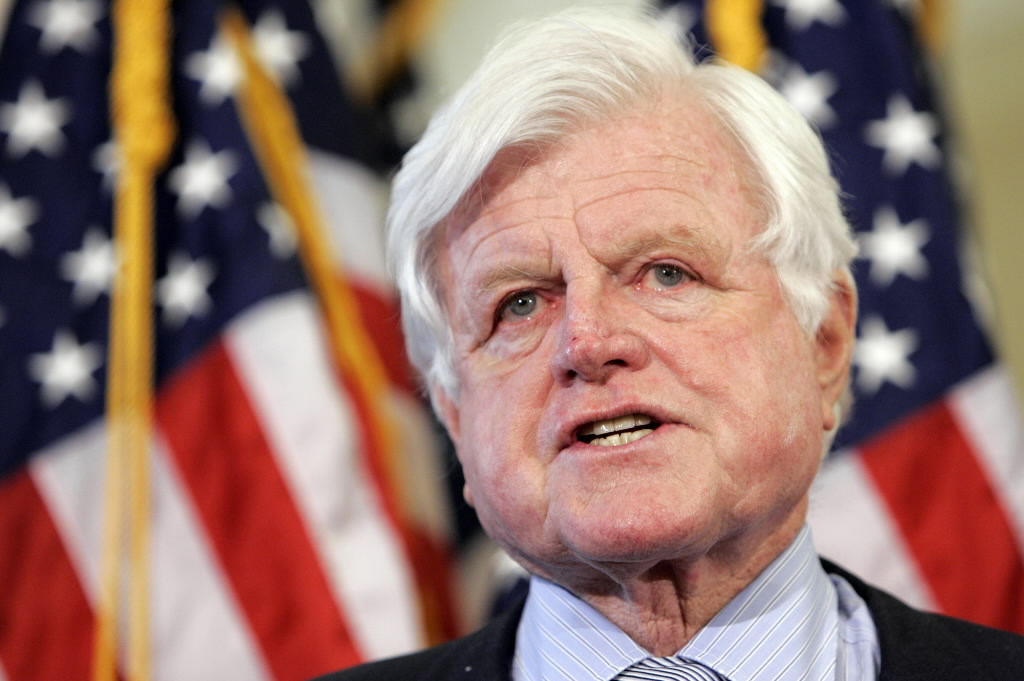

Muovendosi con una insolita rapidità, i due rami del parlamento statale del Massachusetts hanno approvato questa settimana una disposizione che ha consentito al governatore democratico, Deval Patrick, di nominare il successore al Senato degli Stati Uniti di Edward (“Ted”) Kennedy, deceduto il 25 agosto scorso per un cancro al cervello. Mentre la legge elettorale prima della modifica rendeva necessaria l’attesa di una speciale elezione suppletiva per riempire il seggio vacante, grazie all’intervento legislativo il governatore di uno degli stati più democratici del paese ha potuto invece riconsegnare immediatamente al presidente Obama la fatidica soglia dei 60 senatori nella Camera alta del Congresso, numero necessario per evitare l’ostruzionismo dell’opposizione in vista del delicatissimo voto sulla riforma sanitaria.

Nell’ultima fase della sua malattia, il senatore Kennedy aveva sottoposto una richiesta personale al parlamento del Massachusetts per cambiare la legislazione corrente e permettere ad un senatore ad interim di occupare il suo seggio in attesa dell’elezione suppletiva, successivamente fissata per il 19 gennaio prossimo. La supplica dell’autorevole membro della famiglia Kennedy, se da un lato aveva ottenuto l’appoggio del governatore dello stato, di buona parte dei politici democratici locali e della Casa Bianca, aveva tuttavia suscitato molte polemiche ed accuse di opportunismo nei confronti del partito che detiene la maggioranza alla Camera e al Senato statali.

Il provvedimento infatti è stato valutato da molti come un voltafaccia dei democratici, i quali nel 2004 avevano precisamente introdotto una risoluzione che impediva al governatore di nominare un successore per un seggio vacante al Senato, delegando piuttosto la scelta agli elettori. In quell’occasione, il Partito Democratico temeva che, in caso di successo del Senatore del Massachusetts John Kerry, nelle presidenziali contro George W. Bush, il governatore repubblicano Mitt Romney avrebbe potuto scegliere un suo compagno di partito da spedire al Congresso di Washington.

Dopo alcuni giorni di scontri frontali tra maggioranza e opposizione e all’interno dello stesso Partito Democratico, la Camera del Massachusetts ha dato il via libera alla modifica con una maggioranza di 95 a 58; cinque giorni più tardi è toccato al Senato dare l’OK con 24 voti a favore e 16 contrari (di cui 11 democratici). La palla è passata così al governatore Deval Patrick che ha potuto operare la propria scelta per nominare il nuovo senatore che occuperà il posto di Ted Kennedy fino al 19 gennaio, quando si terrà la consultazione elettorale, una volta trascorso il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il senatore che prevarrà nell’elezione speciale rimarrà poi al Senato per i tre anni che ancora sarebbero rimasti a Kennedy prima di esaurire il suo mandato di sei.

Il relativamente ampio favore incontrato dalla proposta di modifica della legge elettorale, e la celerità con la quale è stata passata dal Congresso statale, testimonia della profonda influenza tuttora esercitata dal clan Kennedy negli ambienti democratici, in particolare nel loro stato di provenienza. Proprio i due figli di Ted Kennedy - il deputato degli Stati Uniti Patrick J. e l’uomo d’affari Edward M. jr. - con la vedova Vicki, erano stati tra i più accesi sostenitori del nuovo provvedimento. Allo stesso modo, i membri della famiglia Kennedy hanno fatto molte pressioni sul governatore del Massachusetts affinché la sua scelta per il nuovo senatore ricadesse su un ex collaboratore di Ted.

Come da copione, Deval Patrick ha così nominato Paul G. Kirk jr. alla carica di senatore degli USA fino al gennaio prossimo. Da sempre fedelissimo dei Kennedy, il 71enne Kirk è stato segretario del Partito Democratico dal 1985 al 1989, assistente speciale di Ted Kennedy tra il 1969 e il 1977 ed attualmente presidente della John F. Kennedy Library Foundation di Boston. Al momento del suo giuramento, il neo-senatore ha promesso di farsi da parte al termine del breve mandato ad interim, promessa richiesta dal governatore per la nomina, nonostante non vi siano nel nuovo testo di legge indicazioni che gli impediscano di presentarsi nell’elezione suppletiva, e di avvalersi per il suo incarico a Washington dell’identico staff di Ted Kennedy.

Oltre a Kirk, gli altri principali candidati alla ambita poltrona di secondo senatore del Massachusetts - la prima è attualmente occupata da John Kerry - erano almeno l’ex governatore dello stato e candidato democratico alle presidenziali del 1988, Michael Dukakis, la ex vice-governatice Evelyn Murphy e il docente di Harvard e opinionista televisivo Charles Ogletree. Proprio l’aver messo da parte Dukakis ha fatto storcere il naso a qualche liberal. Sconfitto nettamente da George H. W. Bush ventuno anni fa per la corsa alla Casa Bianca, Dukakis rimane una figura molto stimata tra i democratici di sinistra del New England, non da ultimo per il fatto di essersi sempre battuto per un sistema sanitario più equo.

Proprio la battaglia in corso sulla riforma della sanità aveva spinto Ted Kennedy a cercare di installare un suo successore in tempi brevi al Senato, dove i numeri per i democratici e le divisioni interne rendono molto dubbia un’approvazione del progetto in discussione. Con l’arrivo di Paul G. Kirk, il partito del presidente Obama tornerà però ad avere da subito una maggioranza di 60 senatori (58 democratici più due indipendenti) per raggiungere la soglia minima necessaria ad evitare che i repubblicani prolunghino a oltranza la discussione in aula di un qualsiasi provvedimento (“filibuster”).

I repubblicani del Massachusetts hanno cercato in tutti i modi di impedire, o quanto meno ritardare, l’approvazione della modifica alla legge elettorale. Come ultimo tentativo, è stata infine presentata un’istanza presso il tribunale della contea di Suffolk per bloccare quella che il Partito Repubblicano considera una mossa anticostituzionale da parte del governatore Deval Patrick. Secondo la costituzione dello Stato, infatti, una legge approvata dal parlamento locale normalmente entra in vigore solo dopo 90 giorni, a meno che non abbia i caratteri dell’urgenza.

Per ottenere tale status, il governatore deve obbligatoriamente indirizzare una comunicazione al Segretario dello Stato, dichiarando che la legge in questione richiede l’immediata applicazione per motivi di particolare emergenza. Malgrado alcuni parlamentari avessero chiesto al governatore di chiedere un parere alla Corte Suprema del Massachusetts circa l’opportunità della sua azione, il Segretario dello Stato - il democratico William Galvin - ha posto fine a qualsiasi discussione accettando la “dichiarazione di emergenza”, definendola una procedura di routine.

In alternativa, la legislatura statale avrebbe potuto evitare questo procedimento approvando la legge con il voto favorevole dei due terzi dell’assemblea, obiettivo che era apparso però subito irraggiungibile, a testimonianza della poca convinzione di molti democratici nei confronti di una modifica che essi stessi avevano bocciato cinque anni fa.