- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Ad un anno e mezzo di distanza dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha stabilito la costituzionalità dell’iniezione letale, una condanna a morte fallita lo scorso mese di settembre ha determinato una nuova moratoria, per ora limitata allo stato dell’Ohio. La sospensione delle esecuzioni decretata dal governatore democratico, Ted Strickland, in realtà dovrebbe soltanto consentire alle autorità statali di studiare rapidamente un protocollo di emergenza, da impiegare qualora sorgessero difficoltà come quelle che hanno riguardato il condannato Romell Broom. Una volta trovata una soluzione, il boia dovrebbe rimettersi nuovamente al lavoro, anche se all’orizzonte potrebbero profilarsi nuovi appelli per rimettere in discussione interamente la pratica stessa dell’iniezione letale.

L’appuntamento con la morte per Romell Broom, detenuto nel braccio della morte per il rapimento e l’omicidio di una 14enne nel 1984, era stato fissato al 15 settembre, dopo che un tribunale aveva respinto l’ultimo appello dei suoi legali. Una volta ultimati i preparativi per l’esecuzione, per lui è iniziato tuttavia un autentico supplizio, durato circa due ore durante le quali il personale addetto alle esecuzioni presso il carcere di massima sicurezza di Lucasville ha cercato in tutti i modi di individuare una vena per iniettargli il composto chimico letale.

Dopo aver tentato di inserire gli aghi nelle braccia del condannato, gli addetti all’esecuzione hanno provato con la caviglia destra e, successivamente, ma sempre senza successo, con la gamba sinistra. Secondo quanto dichiarato in una deposizione giurata di fronte ad un giudice un paio di giorni dopo, lo stesso Broom avrebbe cercato di aiutare il personale del carcere per portare a termine il proprio incarico. Poi le lacrime e le urla di dolore quando l’ago avrebbe colpito un osso e un muscolo. Alla fine, l’intervento delle autorità dello Stato ha interrotto l’esecuzione e il detenuto è stato trasportato all’ospedale del carcere.

Informato del fatto senza precedenti, il governatore dell’Ohio ha immediatamente emanato un ordine di sospensione della condanna di una settimana. L’esecuzione è stata poi ulteriormente posticipata a data da definirsi, in attesa che una corte federale possa esaminare un’istanza presentata dagli avvocati di Broom. Secondo questi ultimi, sottoporre il loro assistito ad un secondo tentativo di esecuzione equivarrebbe ad esporlo ad una “punizione crudele ed inconsueta”, contraddicendo perciò il dettato dell’Ottavo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America.

Con la causa in corso, il governatore Strickland ha poi sospeso le esecuzioni previste tra ottobre e novembre di altri due detenuti, Lawrence Reynolds e Darryl Durr, rimandandole rispettivamente al 9 marzo e al 20 aprile 2010. La prossima condanna in calendario nell’Ohio è quella di Kenneth Biros, condannato per un omicidio particolarmente cruento del 1991, per il momento confermata per l’8 dicembre, data entro la quale il governatore si augura di avere a disposizione un nuovo protocollo di emergenza per l’iniezione letale, anche se nuove sospensione non sono da escludere.

Tra i provvedimenti di emergenza da adottare, nel caso il protocollo principale dell’iniezione letale dovesse fallire, il dipartimento correzionale dell’Ohio pare stia valutando la possibilità di iniettare le sostanze previste nel midollo osseo o nei muscoli. Tali alternative, tuttavia, richiederebbero con ogni probabilità delle competenze mediche superiori, complicando non poco le procedure attuali, dal momento che ai medici è fatto divieto di partecipare alle esecuzioni. Iniezioni intramuscolari o addirittura direttamente nel midollo osseo aumenterebbero inoltre le probabilità di causare dolore al condannato, così come l’assorbimento più lento da parte dei muscoli delle sostanze iniettate allungherebbe i tempi del decesso.

L’attuale procedura adottata dall’Ohio consente in ogni caso un tempo teoricamente illimitato al personale carcerario per individuare le vene adatte e portare a termine le esecuzioni. Altri stati, al contrario, prevedono diverse regolamentazioni. In Kentucky, ad esempio, il team addetto all’iniezione letale deve sbrigare le operazioni entro un’ora, mentre in Florida è consentito persino incidere la pelle del condannato per trovare una vena idonea. Le soluzioni allo studio in Ohio però non sono mai state prese in considerazione finora da nessun altro stato americano che prevede la pena di morte nel proprio ordinamento giudiziario.

Cambiamenti alla procedura esporrebbero d’altra parte le autorità a possibili nuove complicazioni legali. La Corte Suprema degli Stati Uniti, nell’aprile del 2008, aveva infatti decretato la costituzionalità del protocollo dell’iniezione legale secondo il modello in uso nel Kentucky, così che soluzioni anche parzialmente differenti potrebbero aprire la strada a ricorsi in riferimento all’Ottavo Emendamento. Il metodo attualmente adottato dalla gran parte degli stati prevede l’inoculazione di tre sostanze. La prima, tiopental sodico, è un barbiturico che determina uno stato d’incoscienza nel condannato; la seconda, pancuronio, paralizza i muscoli mentre la terza, cloruro di potassio, causa l’arresto cardiaco e il decesso.

Nel 2007 alcuni avvocati difensori di detenuti nel braccio della morte avevano fatto appello al supremo tribunale americano, in quanto ritenevano che se la dose iniziale di barbiturico non fosse stata somministrata in maniera appropriata, i condannati potevano ritrovarsi in uno stato di “paralisi cosciente”, soffrendo un dolore intenso senza possibilità di manifestarlo. Per questo, alcuni esperti avevano avanzato l’ipotesi di passare definitivamente ad una soluzione che prevedesse la somministrazione di una dose massiccia del solo tiopental, che determinerebbe la morte del detenuto senza bisogno delle altre due sostanze. Anche in questo caso però il decesso risulterebbe molto più lento.

Le perplessità intorno al metodo attualmente utilizzato per l’iniezione letale sono molte, nonostante essa continui ad essere largamente impiegata negli USA. Nel caso di Romell Broom pare siano stati fatti 18 tentativi per individuare una vena idonea all’iniezione. In un primo momento la vena era stata trovata, ma avrebbe ceduto nel momento in cui al detenuto veniva iniettata la soluzione salina usata per “spianare la strada” alle sostanze letali. Nel solo Ohio, negli ultimi tre anni, almeno altre due esecuzioni avevano incontrato difficoltà ed erano durate molto più a lungo dei 20 minuti solitamente necessari per portare a termine le procedure. In entrambi i casi le sofferenze inutilmente inflitte ai condannati erano state evidenti, così come l’impossibilità di garantire un processo di esecuzione per lo meno corrispondente a quanto stabilito dalla Costituzione.

Nel 2006 furono necessari 90 minuti per eseguire la condanna di Joseph Clark. Anche in questo caso i problemi iniziarono a manifestarsi dopo le difficoltà nel trovare le vene del detenuto, molto fragili a causa dei suoi precedenti di tossicodipendente. Il regolamento dello Stato prevede l’individuazione di almeno due vene idonee, in modo che nel caso la vena principale dovesse cedere sarebbe disponibile una seconda. Dopo aver cercato inutilmente per oltre 30 minuti una seconda vena, venne deciso di procedere con l’unica individuata. Non appena le sostanze letali iniziarono a scorrere nel suo braccio, il condannato iniziò a lamentarsi, cercando di alzare la testa e la parte superiore del corpo. La scena venne allora sottratta alla vista degli spettatori presenti e il lavoro degli addetti proseguì per altri 40 minuti prima di portare a termine l’esecuzione.

L’anno successivo, le complicazioni nel caso di Christopher Newton, condannato a morte malgrado evidenzi indizi di uno squilibrio mentale, furono causate verosimilmente dal suo peso. Anche in questo caso furono necessari una decina di tentativi e oltre due ore prima di individuare una vena adatta. I contorni raccapriccianti di questa esecuzione furono accentuati anche dalla pausa concessa al detenuto nel corso dell’esecuzione per recarsi in bagno.

Le vicende dell’Ohio non hanno determinato per ora alcun ripensamento in nessun altro stato americano, dove nessun governatore si è preoccupato di sospendere anche una sola delle esecuzioni programmate. Puntualmente, l’8 ottobre scorso, lo stato dell’Alabama ha infatti eseguito la condanna di Max Payne, il quale è diventato così il 40esimo detenuto del 2009 ad essere giustiziato negli Stati Uniti tramite iniezione letale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

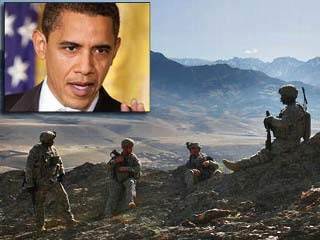

Il Nobel per la pace assegnato a Barak Obama è certamente un segnale positivo per gli sforzi che il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato - per ora solo annunciato - di voler compiere nel ripristinare il riequilibrio nel sistema delle relazioni internazionali. Per la prima volta, il Nobel viene assegnato non per quanto il destinatario abbia fatto, ma per quello che - si spera - farà. Perché é il sogno, più che la realtà, che Obama ha fatto vivere fino ad ora. Primo paragrafo del sogno é l’abbandono dell’unipolarismo statunitense, che nelle intenzioni della Casa Bianca dovrebbe essere superato da un nuovo multipolarismo, segnerebbe il definitivo abbandono delle tesi neocons (sulle quali le politiche degli otto anni di presidenza Bush si sono incentrate) e rappresenterebbe il fulcro della nuova immagine degli Stati Uniti sulla scena mondiale. Ma il cammino appare tutt’altro che semplice, dal momento che le difficoltà maggiori risiedono, a tutt’oggi, nel rapporto tra Obama e l’apparato militare a stelle e strisce.

In presenza di uno scontro aspro sui temi di politica interna (riforma sanitaria in primo luogo, ma non solo) fino ad oggi Obama risulta essere ancora ostaggio del complesso militar-industriale statunitense e delle diverse lobbies che ne guidano l’agenda politica, interna ed estera. Il primo segnale della difficoltà che la Casa Bianca ha incontrato nel rapporto con il Pentagono e con la stessa Cia, è stato evidente nella gestione dell’affaire Guantanamo e nella nuova dottrina sulle procedure per le covert actions. Ma non solo. La difficoltà di Obama nel far accettare alle lobbies militari e finanziarie del Paese la nuova politica estera e di difesa, sono state continue ed esprimono il senso di uno scontro dagli esiti ancora incerti.

Obama ha certamente messo a segno dei punti importanti, il maggiore dei quali è la cancellazione del progetto di scudo spaziale nell’Europa dell’Est, che l’Amministrazione Bush aveva fortemente voluto indicando nell’Iran la minaccia, ma pensando invece nella Russia come potenziale nemico da contenere. Era una sorta di riedizione delle guerre stellari di Reagan, che trasformava l’Europa in una gigantesca polveriera atomica e riportava il mondo intero sull’orlo della guerra fredda. La cancellazione del progetto e la conseguente ripresa dei colloqui con Mosca é stata certamente una vittoria del Presidente Obama. Ma, al momento, sembra essere la sola significativa vittoria, di fronte ad un Pentagono che non ha nessuna intenzione di cedere terreno (cioè potere, commesse e ruolo interno ed internazionale).

Obama, politicamente indebolito all’interno, è stato così costretto ripetutamente a compromessi con i militari su diversi terreni. Se, infatti, proviamo ad analizzare senza paraocchi le scelte concrete - quelle cioè sul campo e non davanti a telecamere e microfoni - che l’Amministrazione Obama ha compiuto, troviamo quasi esclusivamente una sostanziale continuità con le scelte delle precedenti amministrazioni.

In Iraq e in Afghanistan non si avvertono segnali evidenti di ritiro e di ripensamento della strategia. Piuttosto Obama sembra ancora alla ricerca di una comunione d’intenti con il Pentagono, cosa che determina l’assenza, ad oggi, di una exit strategy degna di nome. Che sia cioè praticabile sotto il profilo militare, politico e diplomatico. Se poi ci spostiamo sull’America latina, troviamo con maggiore evidenza l’affermarsi delle politiche di riarmo e di funzione da gendarme continentale ispirate dal Pentagono, ansioso di recuperare terreno in un continente che Bush riteneva secondario per gli interessi del dominio unipolare statunitense, preferendo dedicare le mire della sua lobby petrolifera al Golfo Persico, all’Asia minore ed al Medio oriente.

A sud del giardino di casa, infatti, gli Usa continuano nel tentativo di recuperare con la forza il terreno perso politicamente negli ultimi anni, quando la rinascita democratica latinoamericana ha portato alle vittorie della sinistra in Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cile, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Nicaragua e Honduras e con ciò ha abolito, di fatto, il Washington consensus, fino a dieci anni fa stella polare dell’indirizzo politico del continente. In primis con il golpe in Honduras, da Washington condannato in maniera decisa solo dopo il fallimento di ogni tentativo diplomatico di riportare il legittimo Presidente Zelaya a Tegucigalpa. Oltre ad aver speso più parole di rimprovero per Zelaya che per il golpista Micheletti, restano, gli Usa, l’unico paese della comunità internazionale ad avere ancora il loro ambasciatore a Tegucigalpa e la loro base militare perfettamente operativa nella collaborazione con l’esercito golpista. Vorrà dire qualcosa?

Spostandoci più a sud, emerge con chiarezza il progetto di occupazione militare della Colombia contenuto nell’accordo, recentemente ratificato, tra Bogotà a Washington. Sette basi militari statunitensi in Colombia (alle quali potrebbero aggiungersene altre cinque), frutto di un accordo segreto (prassi inedita per gli accordi internazionali) tra Uribe e Obama. Le basi, dicono, serviranno a combattere il narcotraffico. Ma nessuna strategia militare contro i cartelli prevede l’uso di armamenti convenzionali e nucleari tattici e migliaia di effettivi. Nessuna lotta al narcotraffico: le basi serviranno invece alla minaccia costante a Brasile, Venezuela ed Ecuador, costretti ora a rafforzare i rispettivi dispositivi militari per bilanciare l’area. A questo si aggiunge il progetto della IV Flotta militare della U.S Navy, riesumato da Bush e che serve al pattugliamento del mar dei Caraibi con intenzioni chiaramente belliciste e minacciose verso Cuba e Venezuela in primo luogo.

Persino verso Cuba, nei confronti della quale pure dal punto di vista formale piccoli passetti sono stati compiuti, non si avverte il cambio sostanziale della politica Usa degli ultimi cinquant’anni: il blocco è stato recentemente confermato da Obama, che poi si guarda bene anche dal metter fine allo scandalo della detenzione illegittima dei cinque cubani detenuti nelle carceri statunitensi per aver smascherato i legami tra la lobby cubano-americana di Miami e l’intero apparato d’intelligence statunitense nella programmazione del terrorismo contro Cuba. Avrebbe a disposizione diversi strumenti, da ultimo anche il perdono presidenziale, ma se ne guarda bene dall’utilizzarli.

Obama, insomma, per ora continua a proporre una visione del mondo e sogno americano che mal si concilia con la realtà sul campo. Se non avrà ragione delle resistenze del complesso militar-industriale e non riuscirà a proporre una nuova era nelle relazioni internazionali, il Presidente Usa rischia di diventare il volto pulito di un regime sporco. Nove mesi di presidenza è certamente poco per proporre un’altra America per un altro mondo, ma è abbastanza per dimostrare come la vittoria elettorale non sia sufficiente ad aprire una fase nuova nelle politiche interne ed estere del gigante ferito.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In vista delle votazioni in alcuni stati americani per la carica di governatore e per le elezioni di medio termine al Congresso del prossimo anno, l’amministrazione Obama sempre più frequentemente sta prendendo una netta posizione in appoggio a questo o a quel candidato. Mentre molti esponenti democratici hanno criticato l’atteggiamento di un presidente che era giunto alla Casa Bianca con la promessa di superare una volta per tutte le manovre di parte, altri appoggiano fermamente una strategia tesa a convogliare le risorse economiche verso quei candidati con le maggiori possibilità di garantire il consolidamento del potere al partito di governo.

L’interventismo presidenziale si è rivelato in tutta la sua chiarezza solo poche settimane fa, quando il governatore dello stato di New York - David Paterson - è stato invitato a farsi da parte e a rinunciare a correre per la rielezione nell’autunno del 2010. Subentrato al dimissionario Eliot Spitzer lo scorso anno dopo che quest’ultimo era stato coinvolto in un giro di prostituzione, uno degli unici due governatori di colore in carica degli USA (l’altro è il democratico Deval Patrick, del Massachusetts) è da allora precipitato rapidamente nell’indice di gradimento tra gli elettori del proprio stato.

Dal momento che l’ancora molto popolare ex sindaco di New York Rudolph Giuliani pare essere pronto ad annunciare la sua candidatura alla carica di governatore, la presenza di Paterson rappresenterebbe per i democratici una sconfitta quasi certa. L’impopolarità del governatore in carica minaccerebbe inoltre di ripercuotersi in maniera negativa sugli altri candidati di New York, quelli cioè in corsa per un posto al Congresso, i quali hanno infatti chiesto a Obama di intervenire per convincere Paterson a rinunciare alla sua candidatura. L’abbandono di Paterson, il quale ha però finora promesso di non voler abbandonare la corsa, lascerebbe allora strada al ben più popolare Andrew Cuomo, attuale procuratore generale dello stato e figlio dell’ex governatore Mario Cuomo.

I collaboratori del presidente Obama hanno d’altra parte messo in campo da tempo precise strategie per promuovere e sostenere in tutti i modi possibili i candidati democratici più affidabili nella tornata elettorale del 2 novembre 2010 che stabilirà il rinnovo di tutta la Camera dei Rappresentanti, di 36 seggi al Senato ed eleggerà 38 governatori. Un obiettivo particolarmente importante, soprattutto alla luce del prossimo processo di ridefinizione dei distretti elettorali che assegnerà un ruolo di spicco proprio ai governatori dei 50 stati americani.

La strategia interventista della Casa Bianca è dovuta in gran parte al ruolo svolto in questo contesto dal capo di gabinetto, Rahm Emanuel, artefice principale dei trionfi democratici nelle elezioni di medio termine per il Congresso del 2006 nel ruolo di presidente del Comitato Democratico per la Campagna Elettorale. L’ex parlamentare dell’Illinois è infatti tuttora molto attivo nel modellare il quadro politico democratico, mantenendo rapporti regolari con il suo successore al coordinamento delle strategie elettorali del partito, il deputato Chris Van Hollen del Maryland.

Questa tattica così aggressiva da parte dell’amministrazione in carica, che ricorda per certi versi quella adottata dal principale consigliere politico di George W. Bush, Karl Rove, si è vista chiaramente almeno in altre due competizioni elettorali molto accese. In Pennsylvania, la Casa Bianca sta fornendo tutto il suo appoggio al senatore Arlen Specter, veterano repubblicano passato ai democratici qualche mese fa, una volta assodata l’impossibilità di venire rieletto dal suo vecchio partito. I dirigenti Democratici avevano infatti promesso a Specter il sostegno del presidente per convincerlo a saltare il fossato. Le previsioni per una facile riconquista del suo seggio al Senato appaiono tuttavia ancora complicate, dopo che il deputato Joe Sestak ha ignorato l’appello di Obama per rinunciare a correre nelle primarie.

I tentativi dei democratici di risolvere senza conflitti interni una competizione elettorale caratterizzata dall’appoggio presidenziale rischiano di naufragare poi anche in Colorado. Qui la nomina dell’ormai ex senatore Ken Salazar a Ministro degli Interni aveva spinto il governatore democratico Bill Ritter a nominare il semi-sconosciuto Michael Bennet come suo sostituto. Da Washington ci si era affrettati ad esprimere il proprio appoggio al neo-senatore che ha dimostrato da subito formidabili qualità nella raccolta di denaro tra gli elettori. Il sostegno della Casa Bianca a Bennet prevedeva una sua corsa in discesa verso l’elezione di novembre, fino a che il popolare ex parlamentare locale Andrew Romanoff non ha deciso di cimentarsi in una sfida nelle primarie che rischiano di divedere il campo democratico, favorendo i repubblicani.

Non sono però solo le vicende legate alle prossime elezioni ad aver visto l’amministrazione Obama intervenire nelle vicende locali del Partito Democratico. Obama e il suo entourage recentemente hanno infatti operato notevoli pressioni sui parlamentari locali del Massachusetts per approvare una risoluzione voluta dal defunto Ted Kennedy che ha dato facoltà al governatore di nominare immediatamente il suo successore al Senato degli Stati Uniti senza attendere l’elezione suppletiva di gennaio.

Dalla Casa Bianca, nonostante tutto, si fatica ad ammettere l’esistenza di una strategia generale. Il coinvolgimento del presidente deriverebbe piuttosto da quelle competizioni nelle quali i candidati democratici si trovano maggiormente in pericolo, come nel caso dello stato di New York, oppure dalla possibilità di sostenerne altri che fornirebbero garanzie, una volta eletti, di appoggiare incondizionatamente l’agenda di Obama.

Il bene del partito tuttavia non sempre sembra essere al centro delle strategie del presidente. Come in New Jersey, uno degli unici due stati (assieme alla Virginia) che eleggerà il nuovo governatore quest’anno, dove il democratico in carica Jon Corzine, nonostante risulti estremamente impopolare persino tra gli elettori del proprio partito e in netto svantaggio rispetto al candidato repubblicano, ha ottenuto il pieno sostegno della Casa Bianca.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Si tiene in questi giorni, a Città del Capo, il Congresso mondiale di ginecologia e ostetricia. I numeri che riguardano la pelle delle donne, le percentuali degli aborti, soprattutto delle giovanissime, disegnano i contorni di una condizione di genere sotto assedio. Un quarto delle donne che abortiscono sono adolescenti, la clandestinità dei rimedi cui si ricorre è la risposta immediata di vite congelate in una miseria totale e atavica. Tredicimila esperti si confrontano su questo scenario. Educazione nelle scuole è la parola d’ordine e fa buona pubblicità sulla stampa occidentale, non c’è dubbio. Informazione e contraccezione sono gli ingredienti fondamentali. Le parole degli esperti chiamano in causa il compito delle scuole pubbliche e quello delle istituzioni.

Idee sane e proiettate sul successo nel lungo periodo, con una difficoltà procedurale e contingente schiacciante. La condizione della maternità e quindi anche della non maternità non è legata unicamente alla condizione della donna, alla sottomissione sociale e privata, alla violenza, ma a un contesto di povertà strutturale da cui non sarebbe possibile né onesto separare la singola situazione, il singolo problema a meno che se non si volesse correre il rischio di approntare l’ennesima teoria corretta e piena di fascino, scollegata da ogni ragionevole contestualizzazione. Preservativi, farmaci, terapie anti HIV hanno un costo proibitivo per quasi tutti. La scuola per prima ce l’ha.

E’ la misera a interdire l’accesso alla cultura, all’informazione e quindi alla consapevolezza di sé e alla tutela della propria salute. E’ proprio la canadese Dorothy Shaw a ricordare che il problema culturale non può essere mai disgiunto dalla discriminazione economica. Le parole degli esperti e le buone intenzioni non possono prescindervi e possono semmai diventare una pressione in più per i governi chiamati in causa. Una soluzione alla Lula, con i preservativi quasi gratis, può sembrare una provocazione, non più di un pronto soccorso per l’emergenza, ma comunque un valido richiamo al cuore del problema. La sensazione è che le buone parole sull’educazione, senza il monito all’economia, siano l’ennesima esibizione dell’ autorefernzialità occidentale.

Non c’è dubbio che l’utilizzo del preservativo sia difficile da integrare con un paradigma maschilista della famiglia e delle relazioni uomo-donna, lo è persino quando c’è un rischio di contagio di malattie a trasmissione sessuale, figurarsi nella scelta e nella programmazione delle gravidanze: una chimera culturale. Ma non è difficile che una donna veda i propri figli senza scarpe né vestiti, spesso senza cibo e senza scuola e non riesca a vedere la priorità della contraccezione. E’ la povertà economica a impedirle questa forma di riscatto, ogni forma d’informazione ed educazione. Inutile nascondersi tra le parole: una ragazza in una città che la affama preferirà morire di HIV più in là, che di fame subito. Questo è quello che rispondono molte alle domande dei volontari.

Il binomio efficace, secondo il Presidente della Società italiana di ginecologia ed ostetricia (SIGO), Giorgio Vittori, è quello della pillola e del preservativo, per agire sia sulla questione della gravidanze non programmate - e quindi sui numeri degli aborti - sia per abbattere le infezioni sessuali. Bisognerebbe ricordare però, che nei territori più tartassati dell’Africa, sono i missionari cattolici ad essere presenti e ad insegnare approcci molto diversi sui costumi sessuali e sulle questioni della vita familiare. Magari non del tutto in linea con quelle ortodosse di Roma, ma certamente non così tanto eretiche. La SIGO, rientrata in patria potrebbe pubblicamente sottoporre la sua relazione tecnica al Santo Padre. E’ chiaro però che debbano essere gli stati e non le missioni o le ONG a farsi carico unicamente di certe campagne. Solo in questo modo si esce dall’alibi della solidarietà.

Ma si rimane come immobili di fronte alla normalizzazione di un’Africa in morte. L’afasia di un assurdo concettuale e morale. I governi per primi. L’accettazione pacata di una miseria così disperante è insopportabile. Eppure in Africa è normale ammalarsi, non potersi curare, non avere i farmaci, non poter difendere la vita dei giovani e delle bambine. Questa gente è semplicemente nata nella parte sbagliata di mondo. Forse destinata a soccombere per tenere noi belli grassi e tutti in piedi. In Africa, ignorando l’Africa, a volte si lavora a fiumi di soldi e lauti rimborsi per la cultura e per la bandiera dell’educazione; siamo abili a fare business in tutto, anche della coscienza e del male assoluto.

Forse la verità è che l’Africa toglie il fiato con il suo scandalo e con le sue contraddizioni e che di buone teorie siamo ormai in overdose. Quelle donne e le loro storie ci obbligano, prima di tutto, a ricordarci quanto siamo lontani dall’economia dell’inferno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Erano centinaia le persone che lo scorso venerdì 2 ottobre affollavano la moschea di Conakry. Erano accorse per identificare i corpi delle persone rimaste uccise durante gli scontri avvenuti in occasione della manifestazione organizzata il lunedì precedente dagli oppositori del regime del Capitano Moussa Dadis Camara, contrari alla candidatura del capo della giunta militare all'elezione presidenziale di gennaio. Una protesta repressa nel sangue, una carneficina finita con decine di cadaveri all'obitorio dell’ospedale universitario Donka, tutti segnati da ferite da taglio o da arma da fuoco riportate durante gli scontri con le forze di sicurezza: 54 morti secondo le fonti ufficiali; 157 e più di 1.200 feriti per le organizzazioni impegnate nella battaglia per i diritti umani.

Un passaggio alla democrazia invocato da migliaia di persone riunitesi intorno allo stadio “28 settembre”, lo stesso intitolato al giorno del referendum con il quale il popolo di Guinea mise fine al periodo coloniale francese, lo stesso impianto in cui si svolsero i funerali di due dei più longevi dittatori africani, i predecessori di Camara, gli ex presidenti Ahmed Sékou Touré e Lansana Conté. Una mattanza, una vera caccia all’uomo che secondo i racconti di chi è scampato si è estesa alle strade intorno allo stadio, alle case dove i partecipanti alla manifestazione avevano trovato rifugio, che si è trasformata in barbarie, in aggressioni, pestaggi e violenze sessuali.

Una repressione feroce, avvenuta all'interno dello stadio, contro uomini e donne arrivati da ogni angolo del Paese, contro una folla che non si era fatta intimidire dall’assedio organizzato dall’esercito ma che si dovuta piegare di fronte ai machete, ai bastoni e ai fucili dei militari che sparavano a vista. E’ questa la Guinea del Capitano Camara, l’uomo che lo scorso anno ha preso il potere con colpo di stato e che a distanza di un anno, dopo aver insanguinato le strade, è riapparso in televisione cercando di negare l’evidenza dei fatti, minimizzando gli effetti di un’azione efferata e scaricando le responsabilità di quanto accaduto su qualche militare che avrebbe perso la testa: “Qualcuno ha esagerato. Hanno perso il controllo, io stesso non sono in grado di controllare tutti i soldati”. Parole che lasciano perplessi, soprattutto perché il Capitano ha ricordato che le autorità non hanno nessuna intenzione di tollerare altre manifestazioni e che ogni forma di assembramento sarebbe stata punita: “Ho dato ordine di intervenire con forza e durezza”.

Moussa Dadis Camara prende il potere il 23 dicembre 2008, sei ore dopo la morte del presidente Lansana Conté, l’uomo che per 24 anni ha guidato il Paese con il pugno di ferro; il golpe, portato a termine grazie alla complicità di un gruppo di giovani ufficiali, viene annunciato alla radio dallo stesso Camara. Sciolte le istituzioni repubblicane e sollevato il presidente dell'Assemblea nazionale, che entro 60 giorni avrebbe dovuto indire nuove elezioni, Camara sospende la Costituzione, si auto-proclama presidente ad interim ed istituisce una giunta composta da 26 militari e 6 civili, il Consiglio Nazionale della Democrazia e dello Sviluppo della Guinea. Primo ministro viene nominato Kabiné Komara, ex direttore dell’African Export Import Bank, un istituto internazionale di credito con sede al Cairo.

Alle proteste della comunità internazionale, degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, che promette severe sanzioni, Camara risponde affermando che la situazione è transitoria e che la giunta militare non vuole restare al potere, piuttosto è un organo di garanzia che ha il compito di sovrintendere al ritorno della democrazia, che dovrà avvenire attraverso libere elezioni che dovranno svolgersi entro il gennaio 2010. Parole alle quali il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione Africana non crede e, ad una settimana dal golpe, sospende il Paese da ogni attività dell’organismo, almeno “fino al ritorno all’ordine costituzionale”.

Mentre i principali movimenti di opposizione chiedono di andare alle urne entro la fine del 2009, il capitano parla subito di apertura nei confronti della società civile, dei gruppi religiosi e dei partiti politici. Una mossa che a pochi giorni dal golpe gli permette di fare breccia su quei guineani che, stanchi di decenni di corruzione e della cronica crisi economica in cui versa il Paese, sperano in una vera svolta. Con il referendum del 28 settembre 1958, la Guinea aveva optando per la piena indipendenza, rifiutando l'ingresso nella Comunità francese; una volontà che Parigi aveva accettato, ma che aveva fatto pagare ai guineani abbandonando il Paese al suo destino e chiudendo l’erogazione degli aiuti previsti per le ex colonie. A livello internazionale Camara trova comunque l’appoggio di Francia e Belgio, le due grandi ex potenze coloniali che nell’Africa francofona difendono gli interessi occidentali.

Finito il regime comunista dell’ispiratore della scelta indipendentista, il presidente Sekou Toure, l’occidente torna in Guinea. Dotato d’immense risorse minerarie, il Paese rappresenta un affare enorme: tra i principali produttori mondiali di bauxite, dispone di miniere di oro, diamanti, uranio e di giacimenti di idrocarburi, individuati ma non ancora sfruttati; ricchezze che con il generale Lansana Contè, non si trasformano in benessere permanente, almeno per i guineani che continuano a patire la mancanza di infrastrutture e di un sano tessuto economico. Aumentano piuttosto i traffici illeciti e la presenza di “predatori”: armi, droga, traffico di clandestini e smaltimenti di scorie tossiche e radioattive provenienti dal Nord del Mondo, un cancro che trasforma Conakry e i mari della Guinea in una vera bomba chimica.

Una mancanza cronica di abitudine alla democrazia, ulteriormente aggravato dal golpe del Capitano Moussa Dadis Camara, il “paladino” della lotta alla corruzione e al narcotraffico che oggi è a capo dello stesso esercito che, all’inizio del 2007, represse nel sangue una delle più grandi proteste popolari mai registrate in Guinea. E’ lo stesso esercito che si è macchiato dei crimini e del massacro del 28 settembre. La continuità sguazza nel sangue.