- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo giorni di frenetici colloqui e insistenti pressioni, il presidente afgano Hamid Karzai ha finito per piegarsi alle richieste dei leader delle potenze occidentali occupanti, accettando il responso della commissione elettorale internazionale che aveva dichiarato nulli quasi un milione e mezzo di voti nelle presidenziali di agosto. Dopo l’accettazione del verdetto anche da parte del suo avversario - l’ex ministro degli Esteri Abdullah Abdullah - sono iniziati i preparativi per una sfida di secondo turno fissata al 7 novembre e che si preannuncia estremamente delicata a causa delle precarie condizioni di sicurezza in cui versa buona parte del paese e delle persistenti possibilità di nuovi brogli elettorali.

A partire da venerdì della settimana scorsa, il presidente della Commissione Esteri del Senato americano, John Kerry, ha incontrato Karzai per ben cinque volte nel palazzo presidenziale di Kabul per trasmettergli il messaggio della Casa Bianca. Per salvare la faccia di fronte alla comunità internazione e consentire di mantenere una parvenza di legalità alle elezioni presidenziali era necessario infatti acconsentire ad un ballottaggio, da tenersi oltretutto il più presto possibile per evitare le difficoltà logistiche inevitabilmente prodotte dall’inverno in Afghanistan.

Convinto dagli argomenti dell’ex candidato democratico alla Casa Bianca, nonché dalle telefonate del Primo Ministro britannico Gordon Brown e del Ministro degli Esteri francese Bernard Kouchner, Karzai alla fine è inevitabilmente apparso in una conferenza stampa nella capitale afgana al fianco dello stesso Kerry, dell’inviato speciale dell’ONU Kai Eide e dell’ambasciatore USA Karl Eikenberry per annunciare la sua sottomissione agli ordini di Washington.

Alle prese con la richiesta dei vertici militari in Afghanistan di inviare nel paese occupato dall’autunno del 2001 altri 40.000 uomini, il presidente Obama per bocca del suo capo di gabinetto Rahm Emanuel, seppure parzialmente smentito pochi giorni dopo dal Segretario alla Difesa Gates, aveva chiaramente dichiarato di voler attendere di avere un interlocutore credibile a Kabul prima di prendere una decisione definitiva. Per sollecitare Karzai e il suo entourage a non frapporre ostacoli ad un secondo turno per scegliere il prossimo presidente afgano e porre fine allo stallo politico, Obama ha così messo in moto i pesi massimi della sua amministrazione e del Congresso.

Oltre a John Kerry, si sono fatti carico di “convincere” Karzai, anche con minacce più o meno sottili, il Segretario di Stato Hillary Rodham Clinton, il consigliere per la sicurezza nazionale, generale James L. Jones, e lo stesso numero uno del Pentagono, Robert Gates. Questi ultimi due pare abbiano anche comunicato esplicitamente al Ministro della Difesa afgano Abdul Rahim Wardak che le scelte di Karzai avrebbero potuto influire sul processo decisionale in corso alla Casa Bianca per l’invio di nuove truppe fortemente volute dal governo di Kabul. Una minaccia decisiva a quanto sembra, visti i rischi concreti di crollo del suo regime in caso di mancato incremento delle forze di occupazione occidentali e il ricordo del feroce trattamento riservato dai Talebani all’ultimo presidente filo-sovietico dell’Afghanistan, Mohammad Najibullah; evirato, torturato, trascinato per le strade della capitale e ucciso con un colpo di pistola prima di venire appeso ad un lampione nel settembre del 1996.

Nonostante la dichiarazione ufficiale di Obama, con la quale ha salutato la decisione di Karzai di acconsentire al ballottaggio con Abdullah come un gesto di rispetto della legalità e della volontà del popolo afgano, l’intera vicenda ha ricordato, se mai fosse stato necessario, chi siano i veri detentori del potere in questo paese. La decisione di sbloccare l’impasse e fissare il secondo turno elettorale è stata presa a Washington e imposta ad un presidente-fantoccio ampiamente screditato sia in Afghanistan sia a livello internazionale. Karzai, d’altra parte, rimane malgrado tutto l’alternativa più accettabile per gli Stati Uniti che vedono a questo punto il ballottaggio di novembre come l’unica occasione per restituirgli una qualche credibilità agli occhi del mondo e degli elettori afgani.

Nel primo turno delle elezioni presidenziali del 20 agosto scorso, Hamid Karzai era stato accreditato inizialmente del 54,6% delle preferenze, un risultato che gli avrebbe permesso di riconquistare immediatamente la presidenza. Alle sue spalle, Abdullah Abdullah aveva raccolto il 27,8%. Assieme ai risultati provvisori erano iniziati a diffondersi però anche le accuse di brogli in moltissime sezioni, molte delle quali esistenti solo sulla carta e usate esclusivamente per gonfiare il bottino di voti dei candidati. Dopo l’analisi dei ricorsi presentati da più parti, la commissione elettorale delle Nazioni Unite (IEC) ha cancellato quasi un milione di voti assegnati a Karzai - e poco più di 200 mila al suo principale sfidante - fissando il suo risultato finale al 49,7%, cioè appena al di sotto della maggioranza assoluta dei consensi necessaria per evitare un secondo turno.

I colloqui di Karzai con i rappresentati dei governi occidentali si sono incrociati negli ultimi giorni con le trattative portate avanti assieme allo staff di Abdullah per un possibile accordo di governo che avrebbe scongiurato l’ipotesi del ballottaggio tra i due sfidanti. Secondo alcuni giornali americani, il negoziato, naufragato rapidamente visti anche i rapporti molto freddi tra i due, era stato sollecitato da Washington, da dove ci si augurava di includere in un governo di unità nazionale anche il candidato decisamente filo-americano Ashraf Ghani, fermo al 2,7% al primo turno. Sia Karzai che Abdullah hanno però successivamente dichiarato di non essere stati spinti verso un accordo da nessuno nella comunità internazionale.

Il ballottaggio del 7 novembre rischia in ogni caso di andare nuovamente in scena tra manipolazioni del processo elettorale ed intimidazioni della resistenza talebana che imperversa nelle aree orientali e meridionali del paese. Con un risultato che finirà verosimilmente per rinforzare la presenza americana sul campo e confermare un governo corrotto e screditato a Kabul. D’altronde, se la volontà del popolo afgano fosse veramente rispettata, come si dovrebbe dedurre dalle dichiarazioni di Obama e degli alleati occidentali, le forze di occupazione avrebbero dovuto lasciare l’Afghanistan già da tempo. Un’avversione all’escalation militare condivisa anche dai cittadini americani, ormai ben poco sensibili alla propaganda della guerra “giusta” dopo gli attacchi dell’11 settembre e alle pressioni della destra per aumentare quanto prima il contingente militare. Secondo un recente sondaggio del Washington Post, infatti, la percentuale degli americani contrari all’invio di nuove truppe è salita negli ultimi mesi al 61%.

Per stessa ammissione dell’amministrazione Obama poi, il motivo scatenante l’invasione dell’Afghanistan nel 2001 sarebbe ormai venuto meno. Nel corso di un’intervista rilasciata alla CNN il 4 ottobre scorso, il generale James L. Jones aveva dichiarato che la presenza nel paese di militanti legati ad Al-Qaeda è stimabile nell’ordine di un solo centinaio. A ciò si aggiungano alcuni rapporti dell’intelligence, che hanno evidenziato la scissione in atto tra i Talebani e gli uomini di Osama bin Laden in Afghanistan.

Un massiccio incremento di truppe in questo paese, in definitiva, non farebbe che accrescere il risentimento già sufficientemente diffuso nei confronti degli USA, alimentando ancor di più pericolosi sentimenti nazionalistici. Basti pensare alla reazione avuta pochi giorni fa dai politici e dalla popolazione civile in Pakistan dopo l’approvazione da parte del Congresso americano di un pacchetto di assistenza di 7,5 miliardi di dollari. Se l’invio di aiuti in denaro ha suscitato proteste così accese, nel caso del Pakistan a causa dei vincoli ad essi legati che sminuirebbero la sovranità del governo locale, c’è da chiedersi seriamente quale sarebbe la risposta all’indomani di un aumento sempre più probabile del contingente militare americano in Afghanistan.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A poco più di otto mesi dall’accordo di spartizione del potere in Zimbabwe tra il presidente Robert Mugabe e il leader dell’opposizione Morgan Tsvangirai, nubi minacciose si prospettano all’orizzonte dei rapporti tra i due storici rivali in un paese ormai da anni in piena crisi economica e sociale. Dopo la controversa elezione presidenziale dello scorso anno, l’allora presidente sudafricano, Thabo Mbeki, aveva mediato un fragile patto per un governo congiunto tra i due pesi massimi della politica dello Zimbabwe. Una tregua complicata che ha tuttavia prodotto in questi ultimi mesi qualche timido segnale di miglioramento, ma che appare ora messa seriamente in pericolo dall’ostilità dell’85enne presidente che guida il paese africano con il pugno di ferro da quasi trent’anni.

A far esplodere nuovamente la crisi politica in tutta la sua asprezza nel paese africano è stato l’ennesimo arresto subìto la settimana scorsa dal candidato di Tsvangirai alla carica di vice-ministro dell’Agricoltura, il possidente bianco Roy Bennett, accusato da tempo di possesso di armi da fuoco a scopo di compiere atti di terrorismo. Nonostante il rilascio dietro cauzione dopo qualche giorno, il suo partito - MDC (Movement for Democratic Change) - ha annunciato il boicottaggio delle prossime riunioni del governo di coalizione con i membri del partito di Mugabe, ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front). Quest’ultimo si era più volte rifiutato di confermare Bennet nel suo incarico finché sottoposto ad un procedimento legale, peraltro definito da tutti gli esponenti dell’opposizione come una farsa motivata da ragioni puramente politiche.

“È nostro diritto svincolarci da un partner politico disonesto e inaffidabile” ha affermato il primo ministro Tsvangirai nel corso di una conferenza stampa tenuta nella capitale, Harare. La mossa del principale partito che da un decennio si oppone al regime di Mugabe, però, è apparsa a più di un’osservatore contraddittoria e non priva di rischi. Tsvangirai, infatti, ha lasciato intendere che il suo partito rimarrà al governo, anche se interromperà ogni trattativa con il presidente e i suoi uomini che mantengono tuttora il controllo di alcuni ministeri chiave.

Secondo alcuni, l’annuncio del boicottaggio sarebbe da intendersi piuttosto come un invito ai paesi facenti parte della Comunità di Sviluppo dell’Africa Meridionale (SADC) - garanti dell’accordo tra Mugabe e Tsvangirai - per intervenire sul presidente e convincerlo a rispettare gli accordi per la condivisione del potere stipulati ormai oltre un anno fa. Il primo ministro dello Zimbabwe nei prossimi giorni illustrerà i problemi della sua coabitazione con Mugabe ad alcuni leader dell’organizzazione regionale sudafricana, tra cui i presidenti del Mozambico Armando Guebuza, del Sudafrica Jacob Zuma, dell’Angola José Eduardo dos Santos e del Congo Joseph Kabila, quest’ultimo presidente in carica dell’SADC.

La netta presa di posizione dell’ex sindacalista, più volte arrestato nell’ultimo decennio di opposizione al dominio di Mugabe, riflette d’altronde anche la crescente frustrazione di un partito che continua ad essere intimidito dall’apparato di potere presidenziale. Lo ZANU-PF controlla tuttora il sistema giudiziario del paese, che utilizza come strumento politico per sopprimere il dissenso e colpire gli oppositori, come nel caso di Roy Bennet. Ogni tentativo poi di liberare la stampa dallo stretto controllo del regime viene deliberatamente ostacolato, così come il percorso verso la stesura di una nuova Costituzione. Numerose candidature di membri dell’MDC a posti chiave del governo sarebbero inoltre impedite e la creazione di gruppi paramilitari armati verrebbe impiegata nel paese per terrorizzare oppositori e cittadini comuni.

Nelle elezioni presidenziali del marzo 2008, la vittoria di Morgan Tsvangirai non era stata sufficiente ad evitare una sfida di secondo turno con il presidente in carica dal 1987 (dal 1980 al 1987 Mugabe aveva ricoperto l’incarico di primo ministro). La tornata elettorale era stata seguita da polemiche circa i risultati - Tsvangirai aveva sostenuto di aver superato la soglia del 50% - e soprattutto da violenti scontri nel paese fomentati dai sostenitori dello ZANU-PF. Con l’inasprirsi del clima politico nel paese, il leader dell’MDC aveva finito con il ritirarsi dal ballottaggio, andato in scena solo alla fine di giugno, lasciando strada a Robert Mugabe. Dopo la reazione di condanna della comunità internazionale, a luglio erano iniziate le trattative per una soluzione pacifica del conflitto che avrebbero portato al già ricordato accordo di settembre e al governo di unità nazionale, insediatosi dopo molte difficoltà nel febbraio di quest’anno.

Pressato da più parti, Tsvangirai aveva cercato così di fare buon viso a cattivo gioco, accettando di collaborare con l’uomo che in passato aveva orchestrato almeno tre tentativi di assassinio nei suoi confronti. Le condizioni economiche dello Zimbabwe nel corso dello stallo politico in atto, erano intanto rapidamente deteriorate, con un tasso elevatissimo di disoccupazione e un’iperinflazione totalmente fuori controllo. I modesti progressi degli ultimi mesi sul fronte della situazione economica e la relativa serenità del clima politico, nonostante le persistenti incomprensioni tra i due partiti di governo, rischiano però ora di lasciare spazio a nuove tensioni e ad un riacutizzarsi della crisi.

Le bande armate legate allo ZANU-PF nelle campagne sembrano aver ripreso la loro attività intimidatoria, mentre i ministri di Mugabe minacciano apertamente di procedere con l’attività di governo senza Tsvangirai e l’MDC. Il partito del presidente potrebbe cioè agire nuovamente senza controllo, com’era già accaduto nei mesi trascorsi tra le elezioni presidenziali e l’accordo con l’opposizione, quando vennero fatte due nomine oggi al centro dello scontro politico, quella del governatore della Banca Centrale, Gideon Gono, e del Ministro della Giustizia, Johannes Tomana, entrambi fedelissimi di Mugabe. L’abbandono del gabinetto da parte dell’MDC d’altra parte non può che rallegrare il partito del presidente, fin dall’inizio in gran parte ostile all’accordo e al lavoro più o meno apertamente per farlo naufragare.

Ad affiancare Mugabe e il suo partito nel prossimo consiglio dei Ministri dovrebbe rimanere quanto meno il leader di una fazione dell’MDC, il vice primo ministro Arthur Mutambara. Per quanto riguarda invece le sorti dell’accordo di spartizione del potere, oltre all’eventuale presa di posizione dei vicini stati sudafricani, sarà da valutare attentamente il bilancio per il 2010 che il Ministro delle Finanze Tendai Biti, segretario dell’MDC, sarà chiamato a presentare entro il prossimo ottobre. In caso di un’ulteriore escalation del conflitto tra le due parti, Tsvangirai ha già annunciato di voler indire nuove elezioni sotto l’egida dell’SADC, dell’Unione Africana e dell’ONU.

Al di là dei toni molto aspri, alcuni giornali africani hanno rivelato un tentativo dello stesso Mugabe di ristabilire i contatti con il suo rivale. Sia pure tutt’altro che entusiasta di condividere il potere con l’uomo politico che lo ha strenuamente combattuto negli ultimi anni, l’autocrate dello Zimbabwe forse non sembra rappresentare attualmente la linea più intransigente all’interno del suo partito. Ciò lascia intravedere qualche spiraglio per resuscitare una cooperazione che rimane tuttavia estremamente complicata.

Un ulteriore passo indietro per la ex Rhodesia, d’altronde, renderebbe ancora più disastrosa la condizione degli oltre 12 milioni di abitanti di un paese che, dopo la conquista dell’indipendenza dalla Gran Bretagna (1965) era rimasto per molti anni un modello di sviluppo nell’intero continente africano. Gli aiuti economici dall’occidente, infatti, continuano ad arrivare con il contagocce e nuovi e più ingenti interventi di assistenza rimangono vincolati ai progressi politici che la coabitazione tra Mugabe e Tsvangirai riuscirà auspicabilmente a conseguire nei prossimi mesi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Le acque del Mar Morto si stanno ritirando sempre più rapidamente: alla media di 98 centimetri l'anno nel decennio che va dal 1998 al 2007, 138 nel 2008, 113 nei primi otto mesi del 2009. La notizia, pubblicata il 3 settembre scorso dal quotidiano israeliano Haaretz, rappresenta il termometro della crisi ambientale che stiamo attraversando, un deficit idrico che interessa tutto il pianeta e che nel 2020 arriverà a colpire la metà della popolazione mondiale. Tre miliardi di persone: uomini, donne e bambini che non avranno accesso a quel bene comune e a quel patrimonio dell'Umanità che è l’acqua. Un deficit globale che investe gran parte del mondo, che in Nord Africa è già emergenza e che in Medio Oriente è ormai una realtà quotidiana; risultato di una domanda che negli ultimi 50 anni è triplicata, di una politica dell’ambiente che ha influito in modo determinante sull’aumento della temperatura terrestre, sul prosciugamento dei fiumi, sulla scomparsa dei laghi, sull’evaporazione dei bacini e su una diversa distribuzione delle piogge.

In Medio Oriente il collegamento diretto tra scarsità idrica e carenza alimentare è diventato un fatto quasi ordinario. L’esaurimento delle acque sotterranee non risparmia nessuno: nella regione pakistana del Beluchistan settentrionale il livello dell’acqua sta diminuendo ad un ritmo tale che entro il 2020 la capitale Quetta potrebbe rimanere completamente a secco. Negli ultimi decenni lungo la pianura del Punjab la profondità dei pozzi è cresciuta ad una media di 2 metri all’anno e in Iran il prosciugamento delle falde costringe intere comunità contadine ad abbandonare le campagne; nell’Arabia settentrionale l’agricoltura è ormai sopraffatta dalla sabbia e negli ultimi quindici anni la raccolta del frumento è scesa del 35%, mentre nello Yemen occidentale l’oro blu viene cercato a profondità che sfiorano i due chilometri, misura normalmente utilizzata per l’estrazione del petrolio.

In Egitto il Nilo è passato dai 32 miliardi di cubi metri d’acqua, scaricati nel Mediterraneo negli anni sessanta, agli attuali 2 miliardi: un dato che spiega il crollo della produzione agricola e l’aumento vertiginoso dell’ importazioni di cereali. In Siria ed Iraq la riduzione del flusso d’acqua del Tigri e dell’Eufrate ha già causato la scomparsa dell’80% delle aree umide che un tempo rendevano florida la “mezzaluna fertile”, mentre il lago di Tiberiade e il Mar Morto, entrambe alimentati dal fiume Giordano, si stanno lentamente ma inesorabilmente prosciugando.

In questa nuova guerra per la sopravvivenza la Giordania, uno dei 10 paesi più poveri al mondo in quanto a risorse idriche, rappresenta forse il caso più emblematico, il precursore di quello che da qui a pochi anni potrebbe accadere in tutta la regione mediorientale. Ad Amman la scarsità dell’oro blu si sta trasformando in un vero e proprio business, la leva che in questo momento muove l’economia giordana: la fornitura governativa è praticamente settimanale e ogni giorno, presso i distributori privati, si assiste al rifornimento di dozzine di autocisterne che, dopo quattro o cinque ore di fila, trasportano l’acqua in città per la vendita al dettaglio.

La Giordania deve far fronte ad un deficit idrico che supera i 500 milioni di metri cubi all’anno e il ministro per le acque, Raed Abu Saud, si dice preoccupato, soprattutto perchè nella parte orientale del Paese, desertico per il 92% del territorio, le risorse idriche non sono alimentate: “Non abbiamo acqua di superficie, ne riserve idriche o laghi; niente di niente. Secondo gli esperti che studiano i cambiamenti climatici il futuro non sembra promettente niente di buono; anzi, in realtà la situazione è inquietante”.

Negli ultimi anni il fiume Giordano ha perso gran parte della sua portata, soprattutto per effetto dello smodato sfruttamento delle acque e a causa delle dighe costruite lungo il suo corso da Siria, Israele e Giordania. Il primo a pagare la crisi del fiume, il cui destino va di pari passo con la crescita demografica e con l’aumento dei consumi agricoli e industriali dei tre paesi, è sicuramente il Mar Morto, il bacio naturale che molti ormai danno per spacciato. Ad aggravare la situazione c’è poi il clima politico che dal 1948 imperversa nel vicino Medio Oriente.

Siria ed Israele continuano a contendersi le alture del Golan mentre Amman accusa Gerusalemme di non rispettare le clausole dell’accordo di pace sottoscritto nel 1994 a Wadi Arava. Il trattato, nel quale si fa specifico riferimento al regime di gestione comune delle acque, prevede infatti lo sviluppo di iniziative comuni affinché vengano trovati i mezzi e le risorse per fornire alla Giordania 50 milioni di metri cubi d'acqua potabile all'anno.

Le autorità del regno Hashemita di Giordania sono certe che a questo punto, oltre agli interventi locali finalizzati al recupero dell'efficienza idrica delle rete nazionale, l’unica strada percorribile è quella di ottenere l’acqua attraverso due grandi progetti: la realizzazione di una conduttura lunga 320 chilometri dove dovrebbe essere incanalata l’acqua estratta dai bacini sotterranei di al-Disi, le falde fossili che la Giordania condivide con l’Arabia Saudita, e lo sfruttamento del Mar Rosso, 200 milioni di metri cubi di acqua marina destinati per metà alla desalinizzazione per uso civile e per il 50% al Mar Morto.

Per quanto riguarda la prima soluzione, un progetto da 950 milioni di dollari ormai vecchi di 15 anni, Riyad ha espresso più volte le sue preoccupazioni, sia perché al-Disi potrebbe soddisfare solo un quarto delle esigenze giordane, sia perché scavare più di 60 pozzi e pompare 100 milioni di metri cubi all’anno significherebbe condannare una falda non rinnovabile a qualche decennio di vita: mezzo secolo per i più ottimisti.

Al contrario, il Two Seas Canal, il progetto che vuole trasformate le acque del Mar Rosso in acqua potabile ed energia e per il quale lo scorso giugno Israele ha lanciato uno studio di fattibilità, potrebbe risolvere definitivamente il problema idrico giordano e ridare vita al Mar Morto: un’opera finanziata da Gerusalemme, Amman e dalla Banca Mondiale che prevede la costruzione di un impianto di desalinizzazione, da costruire nei pressi delle città costiere di Eilat o Aqaba, e 180 chilometri di tubazione che trasporterebbero 200 milioni di metri cubi d’acqua all’anno, condivisi per metà da Israele, Giordania e Cisgiordania, e per metà destinati a fermare la scomparsa del Mar Morto.

Un progetto in fin dei conti realizzabile, sul quale però pesano la crisi israelo-palestinese e le perplessità del governo ebraico. Basandosi sugli studi portati avanti dall’Università Ebraica di Gerusalemme il vice primo ministro israeliano, Silvan Shalom, ritiene infatti che mettere in cantiere il Two Seas Canal potrebbe essere ancora prematuro, almeno per quanto riguarda il collegamento tra i due mari; secondo l’ex presidente dell’Associazione israeliana dell’acqua (IWA), il professor Avner Adin, i dati a disposizione non permettono di conoscere le conseguenze del trasferimento di una quantità eccezionale di acqua marina nel Mar Morto, quantità che comunque impegnerebbe decenni per riportare il mare ai livelli del 1960 e che al contrario potrebbero avere effetti devastanti sui pesci e sui coralli del Mar Rosso.

Adin ritiene inoltre che per evitare il rapido deterioransi delle condutture e i danni dovuti a possibili terremoti (per arrivare fino ad Amman il canale sarebbe costruito proprio sopra la spaccatura afro-siriana che dalla frontiera meridionale della Turchia prosegue fino al fiume Zambezi) sarebbe opportuno innalzare i costi di realizzazione, usando materiali più resistenti all’acqua marina e ai danni strutturali. Problemi quindi, per una situazione di emergenza che non può più attendere, che entro qualche anno potrebbe trasformarsi in dramma, minare la stabilità sociale ed economica dell’intera Giordania. Ma che non si fermerà ai confini, perché come la religione e le ideologie, anche il bisogno d’acqua muove milioni di persone.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

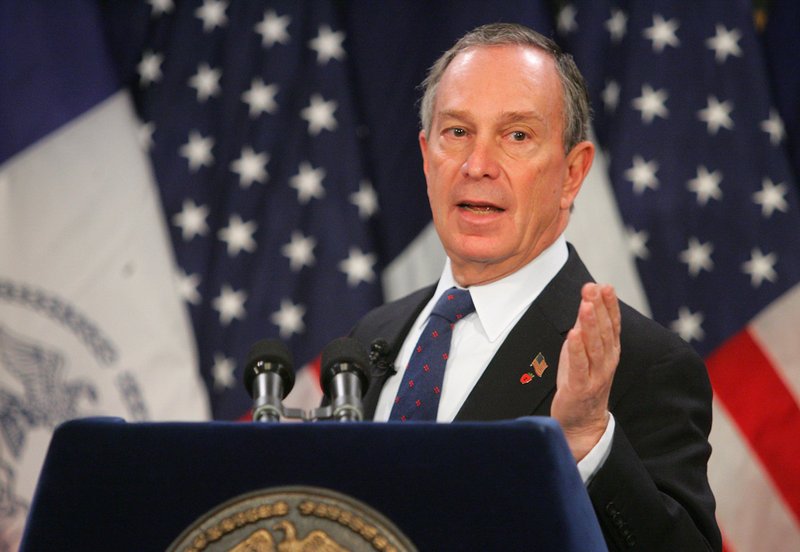

Il prossimo 3 Novembre gli elettori della città di New York si recheranno alle urne per eleggere il loro nuovo primo cittadino. Favoritissimo per la vittoria sarà ancora una volta il sindaco in carica, il miliardario e magnate dell’editoria Michael Bloomberg, il cui nome però, non più tardi di un anno fa, non avrebbe dovuto nemmeno apparire sulle schede elettorali. Con una manovra di palazzo, l’uomo d’affari ex democratico, diventato successivamente repubblicano e ora indipendente (seppure riabbracciato dai repubblicani), ha infatti cancellato il limite massimo di due incarichi consecutivi consentito dalla legge, ottenendo la possibilità di correre per un terzo mandato e spendere liberamente decine di milioni di dollari della propria fortuna personale in una campagna elettorale a senso unico.

A meno di un mese dal voto, Bloomberg ha già sborsato di tasca propria qualcosa come 65 milioni di dollari per convincere gli elettori newyorchesi a consegnargli altri quattro anni alla guida della città. Entro l’Election Day, è probabile che il sindaco finirà per spendere complessivamente oltre 100 milioni di dollari, un record assoluto per una competizione locale. Questa somma enorme d’altra parte non rappresenta che una minima parte dei suoi beni, stimati da Forbes in 16 miliardi di dollari, mentre supera abbondantemente quanto speso finora dal suo più accreditato sfidante (3,8 milioni).

A contrastare (si fa per dire) Bloomberg, il prossimo novembre sarà il candidato democratico William C. Thompson, la cui relativa popolarità tra gli elettori è dovuta al suo attuale ruolo di “City Comptroller”, una carica elettiva che prevede, tra l’altro, la supervisione delle finanze cittadine, la gestione del debito comunale e dei fondi pensione dei dipendenti pubblici. Vincitore delle primarie democratiche dello scorso mese di settembre, Thompson dispone di riserve residue pari a qualche centinaia di migliaia di dollari che ben poco potranno per contrastare la macchina da guerra di Bloomberg, nonostante quattro su cinque elettori di New York risultino affiliati proprio al suo partito.

Da sempre democratico, Bloomberg cambiò partito nel 2001 per conquistare il primo mandato da repubblicano. Nel 2005 ottenne la conferma e due anni più tardi abbandonò il Partito Repubblicano diventando indipendente e alimentando le speculazioni di quanti lo consideravano un possibile candidato alle presidenziali del 2008, svincolato dai due maggiori partiti americani. Se otto anni fa la sua fama di outsider lo aveva costretto a spendere somme ingenti nella campagna elettorale cittadina, la situazione attuale sembra ben diversa. L’ottavo uomo più ricco d’America ha acquistato ormai una vasta notorietà, ma le polemiche sulla sua gestione e la situazione economica della città rendono necessario ancora una volta un notevole esborso di denaro per garantirgli il successo elettorale.

La sua campagna per un terzo mandato consecutivo di quattro anni è caratterizzata da una certa apatia degli elettori, convinti da un’organizzazione mastodontica dell’inevitabilità della vittoria di Bloomberg. L’entusiasmo dei cittadini per quest’ultimo è infatti fortemente minata dall’insoddisfazione prodotta dalla crisi economica in atto e dalla rabbia nei confronti di Wall Street, con cui la fortuna di Bloomberg viene giustamente identificata. La sproporzione tra le disponibilità economiche del sindaco in carica e quelle dei suoi sfidanti, ha finito per creare precocemente una sensazione di scoraggiamento tra quanti auspicavano una valida alternativa, soprattutto tra le fila democratiche.

A contribuire alle perplessità che gli elettori nutrono nei confronti di Bloomberg quest’anno c’è poi soprattutto la questione del limite dei due mandati, già approvato in due referendum dai newyorchesi e lo scorso anno dissolto da un voto del consiglio comunale. Già a partire dal febbraio 2008 pare che Bloomberg stesse valutando un provvedimento che gli avrebbe permesso di venire rieletto per la terza volta a sindaco della metropoli americana. Un sondaggio, da lui commissionato, aveva però indicato la contrarietà della maggioranza degli elettori alla modifica. L’idea di un nuovo referendum è stata così messa da parte e, al momento opportuno, la questione è stata invece portata in consiglio comunale.

In concomitanza con l’esplosione della crisi finanziaria nel settembre dello scorso anno, Bloomberg ha orchestrato una campagna per l’approvazione di un terzo mandato, sostenendo che l’emergenza economica in cui versava - e versa tuttora - la città richiedeva la sua permanenza nell’incarico di primo cittadino. Visto che una nuova consultazione elettorale sull’argomento avrebbe coinciso con le elezioni presidenziali del novembre 2008, dove un’alta affluenza alle urne avrebbe con ogni probabilità portato ad una netta bocciatura dell’iniziativa di Bloomberg, quest’ultimo ha stabilito che non esistevano i tempi tecnici per organizzare un referendum.

Dopo aver convinto gli altri membri del consiglio comunale, ben felici anch’essi di avere un’altra occasione per conservare il loro mandato per altri quattro anni, l’uomo più ricco di New York ha potuto mettere insieme la maggioranza necessaria per un voto favorevole, nonostante le polemiche sollevate da più parti per avere calpestato l’opinione degli elettori. Strumentalizzando la crisi economica, Bloomberg è riuscito pertanto dove il suo predecessore, Rudolph Giuliani, aveva fallito otto anni prima, all’indomani degli attacchi dell’11 settembre.

La manovra del sindaco di New York ha così spiazzato i suoi possibili avversari democratici, i quali fino a quel momento ben poco avevano fatto per proporre una visione alternativa del futuro della città. Con il controllo di 46 dei 51 seggi comunali, nonché di molte altre cariche elettive locali, il Partito Democratico newyorchese negli ultimi quattro anni ha quasi sempre assecondato le politiche “business-friendly” e i tagli alla spesa pubblica promossi da Bloomberg. William Thompson, il candidato democratico alla carica di sindaco, ha visto crollare le sue certezze di successo finale quando il primo cittadino ha cambiato le regole del numero di mandati consentiti. Sentendosi tradito, ha allora iniziato la sua battaglia contro il ben più potente rivale.

Prodotto politico dell’organizzazione democratica di Brooklyn, Thompson è il figlio di un ex senatore dello Stato di New York e, negli anni ‘90, è stato a capo del sistema educativo della città. La sua vittoria nelle primarie del partito è arrivata ai danni del suo principale avversario, il membro del consiglio comunale Tony Avella. Lo sconforto tra i democratici era apparso evidente già in questa consultazione tra gli elettori del partito, alla quale ha partecipato appena l’11% degli aventi diritto. Thompson perciò ha ottenuto la nomination democratica grazie a circa il 3% degli elettori newyorchesi.

Nelle rimanenti settimane di campagna elettorale, il candidato democratico avrà di fronte a sé un’impresa ai limiti del possibile contro un avversario che dispone di un potere economico e mediatico formidabile. Il recentissimo dibattito televisivo tra i due sfidanti ha evidenziato poi le difficoltà di Thompson nel far giungere agli elettori un messaggio chiaro e alternativo a quello di Bloomberg, con il quale si trova in sintonia su molte questioni. A queste difficoltà va poi aggiunta la freddezza del presidente Obama nei confronti del proprio compagno di partito. Il mancato appoggio a Thompson appare infatti come una sorta di tacito sostegno a Bloomberg, soprattutto alla luce dell’interventismo ostentato dalla Casa Bianca in altre competizioni elettorali, come quelle per la carica di governatore negli stati di New York e del New Jersey.

L’ineluttabilità del terzo successo consecutivo di Michael Bloomberg e la sua posizione pressoché inattaccabile nell’establishment newyorchese rivelano in maniera evidente il processo di svuotamento dei meccanismi democratici del sistema politico americano. Un sistema prodotto e dominato da una ristretta élite finanziaria che controlla i meccanismi di selezione del potere grazie ad illimitate disponibilità economiche. Nel caso di New York e di Bloomberg, poi, l’aristocrazia finanziaria del paese si è fatta carico direttamente della gestione della cosa pubblica, bypassando i dispositivi talvolta scomodi di quel che resta della democrazia rappresentativa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di mazzetta

di mazzetta

Con le ultime condanne a morte seminate tra gli oppositori e con la chiusura di tre giornali ostili al governo, il presidente Ahmadinejad e Alì Khamenei hanno mostrato di aver riacquistato un certo controllo sul paese. La rivoluzione verde sembra essersi sopita, anche se la vendetta del potere sembra destinata ad allungare la sua ombra sulla società.Una soluzione che non dispiace a Washington e che delizia Tel Aviv, che da tempo contano su Teheran per distogliere l'attenzione dalle proprie responsabilità. Quando Teheran è stata invasa dalle folle all'indomani delle elezioni, nelle due capitali c'è stata incertezza. Netanyahu aveva già commentato l'affermazione di Ahmadinejad reiterando le solite minacce e Washington non era proprio disposta a mettere in discussione la legittimità del suo presidente. Non l’ha mai fatto nemmeno in seguito e il potente apparato mediatico della propaganda occidentale non si è posto il problema dei brogli in Iran.

Un sostanziale via libera a una repressione feroce e non appariscente, che il regime ha perseguito con velocità ed efficienza una volta che la pressione della piazza è calata, potendo contare sul massiccio disinteresse del “free world”. Ahmadinejad va bene dove sta e questo l'ha capito da un pezzo.Inadatto al governo, tanto che lo stesso Khamenei ha svuotato i poteri presidenziali per affidarli ad altri pochi mesi dopo la sua prima ascesa alla carica, Ahmadinejad può contare solo su una retorica molto elementare che contrappone il suo patriottismo e la sua onestà ai nemici esterni e ai corrotti che minacciano la rivoluzione iraniana dall'interno. Se gli iraniani non fossero profondamente offesi nel loro patriottismo dalle pressioni contro il programma atomico, Ahmadinejad mancherebbe di una stampella.

Problemi ancora più grossi li avrebbe il governo in Israele, che continua ad accusare istericamente l'Iran di volere la distruzione d'Israele, ma che dal 2001 ha invece bombardato la Siria e devastato il Libano e Gaza che non potevano proprio distruggere nessuno. Allo stesso modo da quando gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq, la propaganda occidentale ha elevato l'Iran al ruolo di minaccia principale e incombente. Una situazione che ha trovato il suo equilibrio nel gradimento dei tre governi, svelti e in singolare sintonia nell'approfittarne.

Un'animosità sospetta e infondata a ben vedere. Israele che rinfaccia all'Iran di non rispettare il Trattato per la Non Proliferazione che si rifiuta di sottoscrivere è la spia evidente di un doppio standard che priva di qualsiasi legittimità qualsiasi obiezione del genere, ancora di più perché l'Iran rispetta gli impegni presi. Il cambio dell'amministrazione americana non ha ancora portato cambiamenti su questo fronte, pur offrendo trattative l'amministrazione Obama non si è risparmiata quando c'è stato da denunciare l'esistenza di un impianto nucleare iraniano “segreto”.

Denuncia ridicola. L'Amministrazione si vanta di aver scoperto un sito che l'Iran ha notificato all'AIEA secondo le procedure e molto prima di introdurvi materiale radioattivo. Nessuno ha scoperto niente, hanno fatto finta per fare un po' di rumore e si sono detti scandalizzati anche perché l’hanno costruito vicino a una base dell'aeronautica militare per difenderlo meglio. Un comportamento davvero sospetto, ci dicono, che sembrerebbe non voler tenere conto che l'Iran è minacciato di bombardamenti ogni settimana da anni. C'è da capire che anche i nemici interni di Ahmadinejad apprezzano l'idea di un deterrente nucleare iraniano; il paese è circondato da potenze che sono tutte dotate di armi nucleari e ogni genere di ordigno bellico in grande numero, alcune delle quali molto minacciose. Che l'Iran stia cercando o meno di dotarsi di armi nucleari cambia ben poco, l'unico cambiamento reale è che diventerà molto più difficile attaccare l'Iran.

Pochi giorni dopo la denuncia della clamorosa “scoperta”, Obama ha ricevuto lo stesso premio Nobel per la Pace che è stato di Mohamed el Baradei, il capo dell'AIEA che ha tenuto testa a Bush prima sulle armi di distruzione di massa irachene e poi sul nucleare iraniano, dimostrando di essere nel giusto e resistendo anche al tentativo da parte di deputati americani, poi confessato, di calunniarlo. Un peso più che un premio: Obama ha già sbattuto il naso sulle prime difficoltà mediorientali, Netanyahu ha rifiutato le sue richieste fiutandone le debolezza e per ora il Dipartimento di Stato non ha trovato di meglio che assestarsi sulla linea disegnata da Bush, pur “concedendo” tempi lunghi all'Iran. Quel premio sarà un promemoria e un invito a procedere verso la pace, se non altro i giurati norvegesi hanno ci hanno provato.

Una farsa in grande stile: la “minaccia iraniana” non esiste e, anche con il possesso di ordigni nucleari, non sarebbe più minacciosa dell'Iraq di Saddam. L'Iran non può bombardare Israele con le atomiche senza cancellare anche i palestinesi e molti altri e senza farsi cancellare da una risposta anche più violenta. L'Iran non possiede aviazione, non ha una marina, non ha copertura antiaerea, non ha alcuna capacità di proiezione militare all'esterno, non ha nemmeno una dottrina militare o politica orientata oltre i suoi confini, tanto che ha collaborato con gli americani in Iraq e Afghanistan e non ha certo mobilitato le truppe in difesa dei fratelli musulmani.

Il tutto senza considerare che, per attaccare Israele o esserne attaccato, bisogna passare sui cieli dell'Iraq, attualmente presidiati dall'aviazione più potente del mondo e legalmente sotto la giurisdizione del governo iracheno. Impossibile per l'Iran, ma anche per Israele senza il placet americano o senza coinvolgere gli Stati Uniti, il che permette al governo Israeliano di minacciare attacchi senza poterli e doverli portare a termine fino a che gli Stati Uniti non siano disposti ad esserne corresponsabili.

Certo è che se Ahmadinejad non fosse attaccato dall'esterno, soffrirebbe sicuramente di più sul fronte interno. Altrettanto certo è che la società israeliana si regge ora sull'esistenza della minaccia esterna, ma adesso che è stata dimostrata l'inesistenza di minacce reali da Libano, Siria e Gaza, non resta molto oltre l'Iran. Nella stessa misura l'Iran serve agli Stati uniti per continuare a vestire la divisa del poliziotto buono, una maniera come un'altra di coprire le torture di Guantanamo e Abu Grahib, i bombardamenti poco intelligenti e le ricostruzioni truffaldine.

E allora che sia la lapidazione dell'Iran cattivo, ma non perché impicca gli oppositori o chiude i giornali, ma perché deve vestire i panni del feroce Saladino contro il quale mantenere mobilitato un dispositivo bellico ipertrofico, un capro espiatorio da offrire alle opinioni pubbliche mentre strateghi sempre più stanchi cercano di rammendare la coperta logora della War on Terror.