- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

L’establishment del Partito Democratico americano è riuscito in pochi giorni a ribaltare gli equilibri delle primarie, resuscitando la campagna di Joe Biden nel tradizionale appuntamento del “Supermartedì”. Dei 14 stati andati al voto, l’ex presidente ne ha conquistati sorprendentemente nove, inclusi alcuni dove sembrava partire in netto svantaggio rispetto all’ormai ex favorito, Bernie Sanders. I risultati di martedì arrivano come uno schiaffo per le speranze di chi confidava in una trasformazione in senso progressista del sistema politico degli Stati Uniti e, se mai fosse stato necessario, confermano la sostanziale futilità degli sforzi e delle speranze di cambiamento attraverso il Partito Democratico.

L’establishment del Partito Democratico americano è riuscito in pochi giorni a ribaltare gli equilibri delle primarie, resuscitando la campagna di Joe Biden nel tradizionale appuntamento del “Supermartedì”. Dei 14 stati andati al voto, l’ex presidente ne ha conquistati sorprendentemente nove, inclusi alcuni dove sembrava partire in netto svantaggio rispetto all’ormai ex favorito, Bernie Sanders. I risultati di martedì arrivano come uno schiaffo per le speranze di chi confidava in una trasformazione in senso progressista del sistema politico degli Stati Uniti e, se mai fosse stato necessario, confermano la sostanziale futilità degli sforzi e delle speranze di cambiamento attraverso il Partito Democratico.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Alla terza elezione in dodici mesi, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riconquistato una parte del terreno perduto per rilanciarsi come principale forza politica dello stato ebraico nonostante i serissimi guai giudiziari che lo vedono coinvolto. Se gli sforzi per la mobilitazione della destra estrema hanno dato in larga misura i frutti sperati, il Likud e il suo leader si ritrovano ancora e almeno per il momento senza la possibilità di mettere assieme una coalizione che possa contare su un numero di seggi sufficiente a garantire una maggioranza parlamentare. Un ulteriore periodo di stallo o una qualche manovra più o meno pulita per sbloccare la situazione di crisi sembrano perciò le uniche opzioni in vista.

Alla terza elezione in dodici mesi, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riconquistato una parte del terreno perduto per rilanciarsi come principale forza politica dello stato ebraico nonostante i serissimi guai giudiziari che lo vedono coinvolto. Se gli sforzi per la mobilitazione della destra estrema hanno dato in larga misura i frutti sperati, il Likud e il suo leader si ritrovano ancora e almeno per il momento senza la possibilità di mettere assieme una coalizione che possa contare su un numero di seggi sufficiente a garantire una maggioranza parlamentare. Un ulteriore periodo di stallo o una qualche manovra più o meno pulita per sbloccare la situazione di crisi sembrano perciò le uniche opzioni in vista.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Sono bastate poche ore dalla firma dell’accordo di pace tra il governo americano e i Talebani per avere l’ennesima conferma che il percorso diplomatico che dovrebbe mettere fine alla lunghissima guerra in Afghanistan sarà estremamente complicato. Il documento uscito dalla cerimonia organizzata sabato a Doha, in Qatar, si è infatti subito arenato dopo che il presidente afgano, Ashraf Ghani, ha frenato bruscamente sullo scambio di prigionieri con i Talebani, considerato un elemento chiave per far partire le trattative tra questi ultimi e il governo-fantoccio di Kabul. Lunedì, un attacco rivendicato dagli stessi Talebani ha poi di fatto rotto la tregua, provocando due morti e una decina di feriti.

Sono bastate poche ore dalla firma dell’accordo di pace tra il governo americano e i Talebani per avere l’ennesima conferma che il percorso diplomatico che dovrebbe mettere fine alla lunghissima guerra in Afghanistan sarà estremamente complicato. Il documento uscito dalla cerimonia organizzata sabato a Doha, in Qatar, si è infatti subito arenato dopo che il presidente afgano, Ashraf Ghani, ha frenato bruscamente sullo scambio di prigionieri con i Talebani, considerato un elemento chiave per far partire le trattative tra questi ultimi e il governo-fantoccio di Kabul. Lunedì, un attacco rivendicato dagli stessi Talebani ha poi di fatto rotto la tregua, provocando due morti e una decina di feriti.

- Dettagli

- Scritto da Carlo Musilli

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Mentre l’attenzione dell’Europa è catalizzata dalla psicosi-coronavirus, a pochi chilometri dalle coste Ue si consuma una spaventosa tragedia umanitaria. Quella dei profughi in fuga da Idlib, capoluogo dell’ultima regione siriana controllata dai ribelli. La città, occupata dai macellai dell’ISIS, è sotto attacco da parte delle truppe di Assad, spalleggiate dalla Russia e decise a riconquistare il controllo di tutto il Paese. A sostenere i terroristi - che comprendono la coalizione jihadista di Hayat Tahir al Sham, l’ex fronte al Nusra affiliato ad al Qaeda - c’è la Turchia di Erdogan.

Mentre l’attenzione dell’Europa è catalizzata dalla psicosi-coronavirus, a pochi chilometri dalle coste Ue si consuma una spaventosa tragedia umanitaria. Quella dei profughi in fuga da Idlib, capoluogo dell’ultima regione siriana controllata dai ribelli. La città, occupata dai macellai dell’ISIS, è sotto attacco da parte delle truppe di Assad, spalleggiate dalla Russia e decise a riconquistare il controllo di tutto il Paese. A sostenere i terroristi - che comprendono la coalizione jihadista di Hayat Tahir al Sham, l’ex fronte al Nusra affiliato ad al Qaeda - c’è la Turchia di Erdogan.

La tensione è arrivata al livello massimo giovedì sera, quando un attacco aereo su Bara e Balyoun, a sud di Idlib, ha provocato la morte di 33 militari turchi. La ritorsione di Ankara contro le forze di Assad nella parte nordorientale della provincia è stata immediata.

La Turchia ha invaso il nord della Siria per aiutare l’ISIS a tenere le posizioni, dato che se il nord della Siria fosse sottratto ai siriani, Erdogan ritiene che potrebbe divenire la sede giusta per i kurdi, che verrebbero così cacciati fuori dalla Turchia. A seguito del rovescio militare di giovedì Erdogan ha chiesto una riunione straordinaria alla Nato, di cui fa parte, invocando l’articolo 4 del Trattato, che permette a ogni Paese membro di chiedere consultazioni speciali se ritiene che la sua sicurezza sia minacciata. L’opposizione della Grecia ha reso impossibile la necessaria unanimità e il sultano ha dovuto adeguarsi. Già in passato, il governo turco aveva già chiesto l’imposizione di una “no fly zone” sull’area di Idlib, ma i Paesi dell’Alleanza Atlantica (Usa in testa) hanno evitato finora di farsi coinvolgere così a fondo nell’ultimo capitolo della guerra siriana. La possibilità di uno scontro con la Russia fa paura a tutti.

Erdogan ha però in mano un’arma formidabile, che da anni usa per ricattare l’Europa. I profughi, appunto. Nel 2016 Bruxelles accettò di pagare ad Ankara circa 6 miliardi di euro per tenere i profughi siriani sul proprio territorio. I diritti umani e civili di queste persone vengono calpestati ogni giorno, ma non interessa a nessuno: l’unico obiettivo dell’Ue (o meglio, di Angela Merkel) è tenera chiusa la cosiddetta “rotta balcanica” dei migranti, che dalla Grecia arriva dritta in Germania. Guarda caso, dopo il bombardamento subìto giovedì, la Turchia ha immediatamente minacciato di aprire i confini ai profughi.

La situazione è particolarmente grave perché ai 3,5 milioni di siriani già intrappolati in Turchia si sta aggiungendo un altro mare di persone in fuga da Idlib. La città è abitata oggi da oltre tre milioni di persone, di cui più della metà (circa 1,8 milioni) sfollata in precedenza da altre zone della Siria. Intanto, alcune isole greche traboccano di profughi in condizioni più che disperate: La Repubblica racconta che nei campi di Lesbo spesso i bambini cercano il suicidio.

Se Erdogan desse seguito alla minaccia di aprire le frontiere, l’atteggiamento dell’Europa potrebbe cambiare. Praticamente impossibile, invece, un ripensamento degli Usa, che lo scorso ottobre hanno lasciato la regione permettendo ai turchi di massacrare i curdi siriani, fino al giorno prima i maggiori alleati proprio degli americani nella lotta all’Isis.

Per inciso, vale la pena di notare che - dopo il tradimento dei curdi e l’assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani, principale artefice della sconfitta del Califfato - la settimana scorsa gli Usa hanno trovato un accordo in Afghanistan con i Talebani. Cioè i criminali che per tanto tempo hanno ospitato Al Qaeda e Osama bin Laden. Peraltro, l’intesa sul ritiro delle truppe Usa non impegna in alcun modo i Talebani a rispettare i diritti civili e delle donne, ferocemente repressi quando erano al potere.

Per inciso, vale la pena di notare che - dopo il tradimento dei curdi e l’assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani, principale artefice della sconfitta del Califfato - la settimana scorsa gli Usa hanno trovato un accordo in Afghanistan con i Talebani. Cioè i criminali che per tanto tempo hanno ospitato Al Qaeda e Osama bin Laden. Peraltro, l’intesa sul ritiro delle truppe Usa non impegna in alcun modo i Talebani a rispettare i diritti civili e delle donne, ferocemente repressi quando erano al potere.

Ma torniamo a Erdogan. L’ostilità con la Russia è una facciata dietro cui si nascondono intese ai massimi livelli. I turchi hanno acquistato da Mosca il sistema missilistico S-400 e sono diventati il principale partner dei russi nel mercato del gas. Questo dopo che le truppe di Ankara - insieme a vari estremisti fedeli al Sultano - sono sbarcate a Tripoli, violando l’embargo internazionale, per difendere il governo di Fayez al Sarraj. Anche in quel caso dall’altra parte della barricata c’è la Russia, alleata di Khalifa Haftar, generale della Cirenaica. Se a prevalere sarà la ragione e la convenienza, Erdogan verrà a patti con Putin sia in Libia che in Siria. Con l’Europa, invece, nulla gli impedisce di continuare a giocare. Come sempre, sulla pelle di milioni di disperati.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

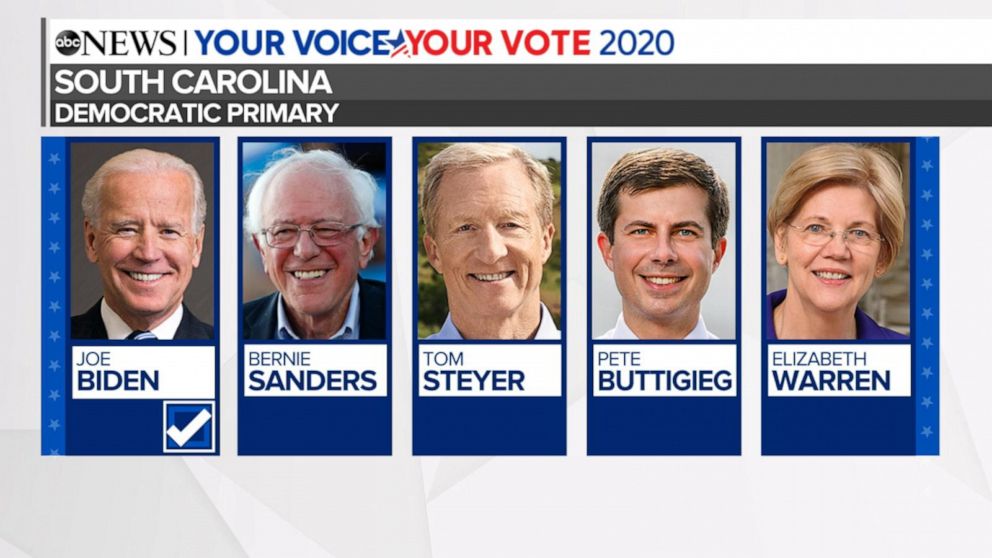

La prima vittoria in assoluto della sua carriera politica in un’elezione primaria del Partito Democratico ha permesso sabato sera a Joe Biden di ridare ossigeno a una campagna che sembrava sull’orlo del precipizio. In South Carolina, l’ex vice-presidente americano era il favorito dei sondaggi, ma l’obiettivo di unificare il voto democratico moderato, per cercare di fermare la corsa di Bernie Sanders, resta estremamente complicato e sarà messo subito alla prova tra poche ore nel tradizionale appuntamento del “supermartedì”.

La prima vittoria in assoluto della sua carriera politica in un’elezione primaria del Partito Democratico ha permesso sabato sera a Joe Biden di ridare ossigeno a una campagna che sembrava sull’orlo del precipizio. In South Carolina, l’ex vice-presidente americano era il favorito dei sondaggi, ma l’obiettivo di unificare il voto democratico moderato, per cercare di fermare la corsa di Bernie Sanders, resta estremamente complicato e sarà messo subito alla prova tra poche ore nel tradizionale appuntamento del “supermartedì”.

I fallimenti in Iowa, New Hampshire e Nevada sembravano avere assestato un colpo letale a Biden. Sanders, uscito trionfalmente dai “caucuses” del Nevada, era dato in recupero in Carolina del Sud, anche se alla fine ha fatto la differenza l’appoggio garantito a Biden dalla maggioranza degli elettori di colore dello stato, i quali rappresentano una fetta importante dei sostenitori del Partito Democratico. Come in precedenza, Biden ha prevalso anche tra i più anziani, mentre Sanders è stato la prima scelta dei votanti sotto i trent’anni, inclusi quelli afro-americani.

Il risultato finale è stato comunque molto netto a favore di Biden, il quale ha sfiorato il 50% del totale dei consensi (48,4%), contro il 20% del senatore del Vermont. Sanders ha in ogni caso incassato un certo numero di delegati, essendo riuscito a superare la soglia minima del 15%. Nel conteggio complessivo, Sanders mantiene un vantaggio di 12 delegati su Biden, ma sarà il bottino in palio nel “supermartedì” a delineare gli equilibri della competizione in maniera quasi decisiva. Al terzo posto con l’11% si è piazzato il banchiere miliardario Tom Steyer dopo una campagna che aveva puntato tutto sulla South Carolina. Il risultato, nonostante sia stato il migliore per lui nelle quattro elezioni finora concluse, lo ha alla fine convinto ad abbandonare la corsa alla nomination.

A favore di Biden ha giocato dunque la campagna svolta a sua favore dall’establishment democratico in South Carolina e a livello nazionale. Il deputato più influente dello stato che ha votato sabato, James Clyburn, aveva assicurato il suo appoggio all’ex vice di Obama e la scelta ha probabilmente influito sull’opinione di una parte della comunità afro-americana, in particolare quella più in là con gli anni.

Il fuoco incrociato su Sanders, a causa della sua agenda politica troppo di sinistra per consentire un appeal sufficientemente ampio in un’ipotetica sfida contro Trump a novembre, può inoltre avere avuto un qualche peso, soprattutto in uno stato nel quale entrambi i principali partiti nazionali mantengono un orientamento marcatamente conservatore.

La South Carolina ha poi chiarito come altri due candidati dell’ala moderata del partito si siano probabilmente incamminati verso l’uscita dalle primarie, nonostante qualche risultato al di sopra delle aspettative nei primi tre appuntamenti elettorali dell’anno. L’ex sindaco della cittadina di South Bend, Pete Buttigieg, e la senatrice del Minnesota, Amy Klobuchar, hanno infatti raccolto le briciole sabato e avranno un percorso tutto in salita nella giornata di martedì.

Entrambi potrebbero tuttavia sottrarre consensi cruciali a Biden proprio nel momento in cui entrerà in corsa anche l’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg. Quest’ultimo ha già speso circa 500 milioni di dollari del suo patrimonio personale per cercare di ritagliarsi uno spazio tra i candidati moderati del Partito Democratico e quella quota di consensi sulla quale potrebbe aver messo un’ipoteca rischia di danneggiare proprio l’ex vice-presidente.

Salvo sorprese, nel “supermartedì” dovrebbe essere Sanders a staccare gli avversari. Nei quindici stati e “territori” che voteranno il 3 marzo, il senatore del Vermont è dato in vantaggio in molti, ma soprattutto in California e in Texas, dove il bottino dei delegati in palio sarà il più consistente. Gli equilibri a sinistra sembrano d’altronde già consolidati. L’unica reale sfida a Sanders in questo senso resta quella della senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren, che ha perso decisamente spinta nelle ultime settimane. Anche nel suo stato, i sondaggi danno Sanders in vantaggio e una sconfitta in Massachusetts cancellerebbe definitivamente le ambizioni di colei che per un breve periodo era stata nei mesi scorsi la favorita alla nomination democratica.

Anche se Bernie Sanders dovesse uscire rafforzato dal “supermartedì”, è improbabile che i vertici del Partito Democratico accetteranno di appoggiare senza riserve la sua candidatura. Al contrario, un eventuale potente impulso alla sua sua campagna incontrerebbe un rinnovato sforzo dell’establishment per cercare una soluzione alternativa. Un articolo di qualche giorno fa del New York Times aveva riportato l’opinione di decine di “insider” democratici, arrivando alla conclusione che i leader del partito saranno disposti anche a danneggiarlo irreparabilmente a costo di impedire a Sanders di conquistare la nomination.

L’obiettivo principale, in assenza di uno sfidante “moderato” in grado di insidiare Sanders alle urne, resta quello di impedirgli di arrivare alla maggioranza assoluta dei delegati che alla convention di Milwaukee nell’estate dovranno votare per il candidato alla presidenza in base ai risultati delle primarie nei loro stati di provenienza. In questo caso, una seconda votazione vedrebbe l’intervento dei cosiddetti “superdelegati”, cioè esponenti di spicco del partito che non hanno alcun vincolo nella scelta del candidato alla nomination.

L’obiettivo principale, in assenza di uno sfidante “moderato” in grado di insidiare Sanders alle urne, resta quello di impedirgli di arrivare alla maggioranza assoluta dei delegati che alla convention di Milwaukee nell’estate dovranno votare per il candidato alla presidenza in base ai risultati delle primarie nei loro stati di provenienza. In questo caso, una seconda votazione vedrebbe l’intervento dei cosiddetti “superdelegati”, cioè esponenti di spicco del partito che non hanno alcun vincolo nella scelta del candidato alla nomination.

Una simile manovra finirebbe per mandare un candidato diverso da Sanders a sfidare Trump, col rischio però di spaccare il partito e assicurare virtualmente al presidente repubblicano un secondo mandato. La maggioranza dell’establishment democratico ritiene, anche se non lo esprime apertamente, più accettabile una conferma di Trump rispetto a una vittoria di Sanders, non tanto per la minaccia rappresentata da un veterano della politica di Washington, anche se nominalmente “socialista”, quanto per le aspettative in senso progressista, per non dire “rivoluzionario”, che il suo successo potrebbe suscitare.

Dopo il “supermartedì”, ulteriori indicazioni sulla forza di Sanders e sui suoi rivali arriveranno il 10 marzo con una manciata di stati al voto, tra cui il primo tra quelli fondamentali del “Midwest” industriale o post-industriale, cioè il Michigan. Una settimana più tardi toccherà poi a Illinois e, soprattutto, Ohio, stato notoriamente decisivo a novembre e dove nel 2016 il voto degli operai bianchi aveva contribuito in maniera determinante alla sorprendente vittoria di Donald Trump su Hillary Clinton.