- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Muzzi

di Emanuela Muzzi

Londra. I matrimoni basati sugli interessi materiali in genere durano poco e finiscono male; tra questi ultimi quelli che durano più a lungo poi, finiscono malissimo. Se dunque l’interesse del Regno d’Inghilterra, Scozia ed Irlanda del Nord a restare nell’Unione Europea è unicamente il vantaggio commerciale, è meglio che GB e Ue vadano subito da un matrimonialista per la separazione dei beni (nel caso vi fossero) e poi dritti in tribunale.

Non ci sarà bisogno neanche dell’assegno per il mantenimento della prole perché le nuove generazioni d’Europa si sono già assicurate i benefici della corona di Elisabetta II; quello che non hanno fatto sinora i magnifici governi dell’Unione lo fanno da tempo la regina ed una “charity no profit” chiamata British Government.

A partire dalle nuove generazioni italiche, un’interminabile flusso migratorio preme contro le coste della Manica da circa dieci anni: toh, guarda caso, proprio in coincidenza del crollo della zona Euro. Non sarà mica per il vile denaro che giovani senza lavoro e senza speranze lasciano i “paesi caldi” per andare a prendere una zaffata gelida a tre gradi sotto zero? No, non può essere. Sarà invece sicuramente per apprezzare il patrimonio culturale inglese: basta entrare alla National Gallery per trovare Leonardo, Perugino, Raffaello, Lorenzo Lotto, Piero della Francesca (tipici pittori britannici com’è noto). Oppure per sperimentare le prelibatezze culinarie inglesi: ormai, dopo l’Italian invasion gli inglesi non sanno neanche più cosa siano uova e bacon.

Oggi la colazione inglese è la seguente: cornetto scongelato e caffè “ciofeca” (o caffè americano, se vogliamo usare un eufemismo) ingozzato di corsa col vento freddo in faccia alle otto del mattino; in compenso per il lunch ci si rifà con un rapido brunch, c’è la scelta: tramezzino pollo, bacon e muffa; erba con pomodori verdi e pezzi di roba bianca simil-mozzarella e, dulcis in fundo, cheesecake: torta sfatta dagli ingredienti indecifrabili al retrogusto di ruggine. Gli italiani ne vanno pazzi e non mancano di commentare le british delicatessen con tipiche blasfemie dialettiche della loro terra d’origine.

Anche per questo gli inglesi adorano gli italiani; in particolare quelli laureati e "masterizzati" che lavorano alla City e gli fanno concorrenza. Con questa crisi aspettavano proprio i nuovi brokers e bankers europei, preparatissimi, e con un business English impeccabile.

Ma “adorano” anche le centinaia di migliaia dal resto dell’Unione: la media ha la laurea e a casa propria muore di fame. Chissà perché i sudditi di Sua Maestà non vedono l’ora di votare “No” al possibile referendum antieuropeo annunciato dal primo ministro David Cameron. Eppure non sono tutti d’accordo, ancora. La Confindustria britannica (CBI) per voce del direttore generale John Cridland ha chiaramente espresso la volontà dei business inglesi di restare nell’Ue per via dell’export di convenienza. Inoltre alcune grandi multinazionali tra cui Siemens, Nissan, Hitachi, hanno minacciato di lasciare il Regno Unito nel caso di uscita. Fuori e dentro che sia, sempre di soldi si tratta.

La Confindustria britannica (CBI) per voce del direttore generale John Cridland ha chiaramente espresso la volontà dei business inglesi di restare nell’Ue per via dell’export di convenienza. Inoltre alcune grandi multinazionali tra cui Siemens, Nissan, Hitachi, hanno minacciato di lasciare il Regno Unito nel caso di uscita. Fuori e dentro che sia, sempre di soldi si tratta.

La love story UK-Ue era cominciata nel lontano ’73 quando il Regno Unito entrava a far parte della Comunità Economica Europea. Uno sposalizio sigillato con un referendum nel ’75 che segnò la vittoria sui divorzisti. Il matrimonio d’interesse ha vissuto momenti di crisi, ma si è sempre scongiurata la separazione. Oggi si rischia l’abbandono del tetto coniugale, anzi, guardando al mercato interno dei 27 e alla zona euro, si tratterebbe di abbandono della baracca coniugale che affonda. I primi a saltare sulla zattera che sventola bandiera bianca sono stati i greci seguiti dall’ondata recente degli Italians in cerca di lavoro.

Lavoro: una parola ormai caduta in disuso nell’Europa continentale; generalmente associata in un binomio inscindibile con l’aggettivo nero è definitivamente scomparsa dal linguaggio quotidiano, sostituita dall’otium. In Italia si può oziare e sprofondare nella disoccupazione; è permesso, è gratis, nessuno dice nulla e soprattutto chi lo fa non dà fastidio a quelli che devono lavorare; in sostanza l’otium giovanile è incentivato dai partiti che generosamente delegano con eleganza la responsabilità finale e materiale della disoccupazione alle famiglie costrette de facto a mantenere figli ormai adulti. Che bello, sembra un affresco decadente stile fine Impero: il figlio disoccupato che spizzica l’uva sdraiato sul triclivio.

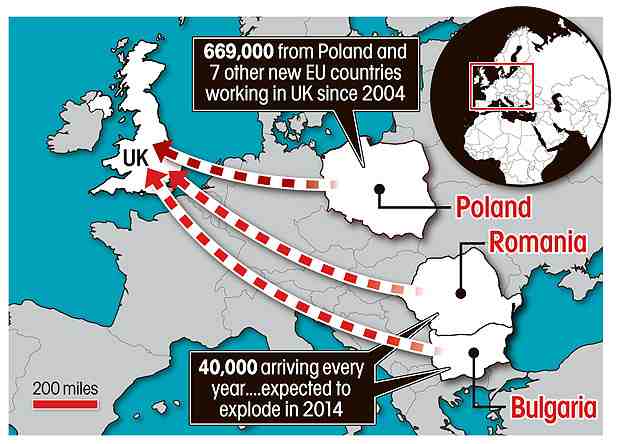

Peccato che circa mezzo milione (cifra provvisoria e non ufficiale, naturalmente) di giovani Italiani si sia alzato dal triclivio e sia salito sulla zattera ovvero sul primo volo low cost della Ryanair per Londra: solo andata. Perché Londra? Semplice: perché è membro dell’Unione Europea quindi non è necessario il visto di lavoro, ma anche per via del’inglese. La maggioranza degli italiani non lo parla (e questo è un dato di fatto) ma è una lingua acquisibile anche con pochi skills di base, ovvero con una preparazione culturale e linguistica medio bassa. Le altre lingue, francese, tedesco ed anche lo spagnolo, sono più complesse nella forma parlata e scritta. Lo stesso volo low cost solo andata lo ha preso la bella gioventù spagnola e parte della meglio gioventù germanica e francofona (Francia, Belgio ed ex colonie francesi). Aggiungiamo “on top” tutto l’est Europa della splendida, magnifica Unione a ventisette e tutto il Commonwealth (i giovani delle ex colonie dell’Impero Britannico). Facciamo la somma ed eccoci qua. Tutti in Gran Bretagna: un’ammucchiata multiculturale di milioni di disperati all’arrembaggio dell’ultima, diciamolo, democrazia occidentale.

Lo stesso volo low cost solo andata lo ha preso la bella gioventù spagnola e parte della meglio gioventù germanica e francofona (Francia, Belgio ed ex colonie francesi). Aggiungiamo “on top” tutto l’est Europa della splendida, magnifica Unione a ventisette e tutto il Commonwealth (i giovani delle ex colonie dell’Impero Britannico). Facciamo la somma ed eccoci qua. Tutti in Gran Bretagna: un’ammucchiata multiculturale di milioni di disperati all’arrembaggio dell’ultima, diciamolo, democrazia occidentale.

L’eurofobia inglese è motivata in primis da questo: dall’immigrazione, dalla disoccupazione e dall’eccessiva competizione anche nei lavori qualificati. L’uscita dall’Ue allenterebbe sicuramente la morsa della competizione feroce. Un sollievo a breve termine che però, stando agli economisti, l’Inghilterra potrebbe pagare caro nel lungo periodo sul fronte del mercato import/export e della produttività interna.

Fuori dall’Ue vorrebbe dire più soldi e posti di lavoro subito, ma più poveri domani. Se a votare fossero solo i broker della City e la media borghesia inglese Barroso e compagnia sarebbero già nel cestino (più che un divorzio, un’esecuzione). Ma tutti gli altri, in caso di referendum, cosa voterebbero? Chi sono, e soprattutto, quanti sono?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le proteste e gli scontri di piazza che hanno caratterizzato buona parte degli ultimi anni in Thailandia sono tornati in questi giorni ad occupare le prime pagine dei giornali in seguito alle nuove manifestazioni indette dall’opposizione che chiede le dimissioni del governo guidato dalla premier Yingluck Shinawatra. Le più recenti tensioni a Bangkok sono state provocate dai tentativi, sia pure falliti, da parte dell’Esecutivo di implementare una legge sull’amnistia e alcune modifiche costituzionali, ma dimostrano soprattutto come le divisioni nel paese siano state tutt’altro che risolte dall’accordo tra le fazioni rivali dell’establishment thailandese che, dopo le elezioni del 2011, aveva consentito l’insediamento della sorella dell’ex primo ministro in esilio, Thaksin Shinawatra.

Già nella giornata di domenica, più di centomila manifestanti erano scesi per le strade della capitale chiedendo la fine del “regime di Thaksin”, denunciando come quest’ultimo sarebbe dietro ad ogni decisione dell’attuale premier. Lunedì, poi, gli oppositori del governo hanno fatto irruzione nell’edificio che ospita il ministero delle Finanze, occupandolo cosi come è successo martedì con quelli dei Trasporti, dell’Agricoltura e del Turismo.

Un confronto senza conseguenze particolarmente gravi con le forze di polizia è stato infine registrato di fronte al ministero dell’Interno, mentre già lunedì la premier Yingluck aveva esteso le leggi speciali sulla sicurezza a tutta Bangkok dopo che esse erano state adottate per alcuni quartieri della metropoli fin dallo scorso mese di agosto, quando erano giunti i primi segnali di possibili agitazioni.

La legge sulla Sicurezza Interna consente alla polizia, tra l’altro, di imporre il coprifuoco, chiudere strade, restringere l’accesso a determinati edifici e impedire l’utilizzo di dispositivi elettronici in aree specifiche della città. Il capo del governo, in ogni caso, ha per ora fatto appello alla calma e al dialogo, assicurando che le forze di sicurezza non faranno ricorso alla violenza.

A scatenare la nuova instabilità in Thailandia era stato nel mese di ottobre il tentativo da parte del partito di governo - Pheu Thai (Partito per i Thailandesi) - di fare approvare una legge molto controversa che avrebbe garantito l’immunità giudiziaria sia all’ex premier Thaksin sia ai responsabili della durissima repressione delle proteste anti-governative organizzate dai suoi sostenitori nel maggio del 2010 che fece più di 90 morti e migliaia di feriti. Tra i beneficiari dell’amnistia avrebbe dovuto esserci anche il predecessore di Yingluck Shinawatra, il leader del Partito Democratico ora all’opposizione, Abhisit Vejjajiva, accusato di avere ordinato la strage di manifestanti.

Questa legge aveva superato agevolmente la Camera bassa del parlamento thailandese ma è stata successivamente bocciata al Senato in seguito alle proteste esplose sia tra i sostenitori dell’opposizione (preoccupati per il possibile ritorno in patria di Thaksin dopo cinque anni di esilio per sfuggire ad una condanna per corruzione) sia tra coloro che appoggiano il governo, denominati “Camicie Rosse” e ufficialmente affiliati all’organizzazione extra-parlamentare “Fronte Unito per la Democrazia contro la Dittatura” (UDD), insoddisfatti delle modifiche apportate ad un provvedimento che originariamente avrebbe dovuto escludere dall’amnistia i responsabili dei fatti del 2010.

Le proteste dell’opposizione sono poi aumentate dopo che entrambi i rami del Parlamento di Bangkok, dove il partito Pheu Thai detiene la maggioranza, ai primi di novembre avevano approvato un cambiamento alla costituzione per rendere il Senato interamente elettivo. 73 dei 150 membri che compongono la Camera alta del Parlamento thailandese, infatti, vengono attualmente selezionati da una commissione formata da esponenti di vari organi dello stato, mentre solo i restanti 77 seggi sono elettivi.

Il 20 novembre la Corte Costituzionale ha comunque deciso di bocciare le modifiche volute dal governo, respingendo però le altre istanze dell’opposizione che chiedevano la dissoluzione del partito Pheu Thai, responsabile di avere presentato una misura anti-costituzionale. La sentenza del più alto tribunale thailandese ha così scontentato l’opposizione nelle piazze e in parlamento, alimentando le proteste di questi giorni. Ad animare le manifestazioni contro il governo di Yingluck sono le stesse forze politiche dell’opposizione, così come sezioni dell’apparato militare e formazioni di destra vicine alla monarchia thailandese. Nelle strade, inoltre, è riconoscibile soprattutto l’elettorato che fa capo al Partito Democratico, composto in gran parte dalla borghesia della capitale.

Ad animare le manifestazioni contro il governo di Yingluck sono le stesse forze politiche dell’opposizione, così come sezioni dell’apparato militare e formazioni di destra vicine alla monarchia thailandese. Nelle strade, inoltre, è riconoscibile soprattutto l’elettorato che fa capo al Partito Democratico, composto in gran parte dalla borghesia della capitale.

Il leader dei manifestanti è infatti un recente ex parlamentare dello stesso Partito Democratico, Suthep Thaugsuban, il quale ha lasciato il proprio seggio per guidare le proteste di piazza, anche se martedì è stato emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti.

Ulteriori tensioni si annunciano anche in seguito alla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione in Parlamento sulla quale si voterà giovedì, nonché dalla presenza a Bangkok di gruppi pro-Thaksin che per il momento si sono però impegnati a non affrontare i propri rivali.

Lo scontro politico in atto in Thailandia trae origine almeno dal colpo di stato che rovesciò il gabinetto di Thaksin nel settembre del 2006 mettendo fuori legge il suo partito, Thai Rak Thai, con il quale il discusso imprenditore multi-miliardario aveva vinto due elezioni consecutive nel 2001 e nel 2005.

Il golpe militare era stato in sostanza il risultato dell’aspro confronto all’interno della classe dirigente thailandese, con Thaksin che veniva percepito come una seria minaccia dai tradizionali centri di potere, sia per le sue tendenze sempre più autoritarie sia in seguito all’adozione di un programma di limitate riforme sociali destinate alla sua base elettorale - i ceti rurali più poveri nel nord del paese - che includevano sussidi ai contadini e un sistema di assistenza sanitaria gratuita.

Dopo la deposizione e l’esilio di Thaksin, nel 2007 i militari imposero una nuova costituzione che però non impedì nelle elezioni di dicembre un’altra vittoria dei sostenitori dell’ex premier, questa volta con il Partito del Potere Popolare (PPP).

L’affermazione del partito pro-Thaksin provocò ben presto nuove agitazioni nel paese, con gli oppositori di quest’ultimo (“Camicie Gialle”) che scesero a loro volta nelle strade fino ad ottenere la rimozione di due primi ministri del PPP e lo scioglimento anche di questo partito. Il nuovo golpe giudiziario spianò così la strada alla conquista del potere da parte del leader del Partito Democratico, Abhisit, che alla fine del 2008 venne nominato primo ministro grazie all’aiuto dei militari e alla defezione di alcuni parlamentari del PPP. Come già anticipato, quest’ultimo governo sarebbe stato al centro di ulteriori proteste popolari, durate svariate settimane e guidate dai militanti vicini all’ex premier Thaksin, fino al massacro del maggio 2010 a Bangkok. Il voto dell’anno successivo avrebbe poi confermato la popolarità sia di Thaksin tra i ceti più disagiati che, soprattutto, delle politiche progressiste promosse in campagna elettorale dalla sorella Yingluck in un paese segnato da profonde disuguaglianze sociali.

Come già anticipato, quest’ultimo governo sarebbe stato al centro di ulteriori proteste popolari, durate svariate settimane e guidate dai militanti vicini all’ex premier Thaksin, fino al massacro del maggio 2010 a Bangkok. Il voto dell’anno successivo avrebbe poi confermato la popolarità sia di Thaksin tra i ceti più disagiati che, soprattutto, delle politiche progressiste promosse in campagna elettorale dalla sorella Yingluck in un paese segnato da profonde disuguaglianze sociali.

Con la situazione economica della Thailandia in rapido deterioramento, tuttavia, le iniziative promesse sono apparse da subito difficili da mantenere per il nuovo governo, mentre il più o meno tacito accordo con l’opposizione, i vertici militari e la monarchia, che ha consentito la nascita del governo Yingluck, è entrato anch’esso in crisi.

Il fallimento delle due iniziative parlamentari del partito al potere nelle scorse settimane ha così fatto riesplodere definitivamente le tensioni latenti nel paese, minacciando altri gravi scontri e una possibile nuova svolta autoritaria nel tormentato paese del sud-est asiatico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

L’annuncio è arrivato Domenica notte, quando alle 22,35 Barak Obama, attraverso i network televisivi statunitensi, ha diramato una comunicazione presidenziale. Sabato 23 Novembre, l’accordo sul nucleare iraniano è stato raggiunto. Dopo anni di scontri, reciproche minacce ed univoche sanzioni, mesi di trattative e giornate difficili, è stato infatti siglato un accordo tra Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia, Germania con la Repubblica Islamica dell’Iran. Il governo Rohuani s’impegna a bloccare al 5% l’arricchimento dell’ uranio, a neutralizzare quello già arricchito al 20% e a bloccare ogni attività sul plutonio.

L’intesa prevede l’allentamento parziale delle sanzioni economiche (che dovrebbe portare ad un miglioramento dei conti iraniani per circa 8 miliardi di dollari) a fronte dell’impegno persiano ad interrompere l’arricchimento dell’uranio sopra la soglia del 5 per cento. Dal canto loro, le potenze firmatarie sì sono impegnate a non imporre sanzioni all’Iran (ad eccezione di quelle sulle esportazioni di petrolio, che vengono mantenute). Nell’accordo si prevede una verifica nel giro di sei mesi dell’applicazione da parte iraniana di quanto disposto.

L’accordo riguarda la proliferazione nucleare di Teheran, ma i contorni e le conseguenze dello stesso vanno ben oltre lo specifico. E’ indubbiamente un successo per l’Amministrazione Obama, che ha dovuto affrontare una fortissima opposizione da parte sia dei suoi alleati in Medio Oriente - primo fra tutti Israele - che internamente, nei media e nel Congresso, che alle pressioni della potentissima lobby ebraica sono notoriamente ultrasensibili.

L’opposizione all’accordo raggiunto da parte di Israele era del resto risaputa, così come quella alla Conferenza di Ginevra 2 sulla Siria; il timore israeliano è che un accordo con l’Iran e con la Siria ridurrebbe sensibilmente le ipotesi di conflitto regionale e, con ciò, gli USA potrebbero rivedere in chiave minore il loro impegno militare diretto e i finanziamenti ai loro alleati. Tel Aviv, che ha nella macchina bellica la sua unica fonte di centralità politica (che riesce a mantenere attraverso i generosi finanziamenti statunitensi) rischia di veder ridursi il volume dei dollari in arrivo. Ma, soprattutto, Israele vede ridurre il suo peso specifico, la sua capacità di esercitare pressioni sulla politica estera statunitense in Medio Oriente e Golfo Persico e questo è certamente il pericolo maggiore che ha davanti. D’altra parte il governo di ultradestra di Tel Aviv non ha mai nascosto la sua ostilità verso Barak Obama e la sua Amministrazione allo stesso modo in cui era chiaramente entusiasta dell’Amministrazione Bush.

Ma, soprattutto, Israele vede ridurre il suo peso specifico, la sua capacità di esercitare pressioni sulla politica estera statunitense in Medio Oriente e Golfo Persico e questo è certamente il pericolo maggiore che ha davanti. D’altra parte il governo di ultradestra di Tel Aviv non ha mai nascosto la sua ostilità verso Barak Obama e la sua Amministrazione allo stesso modo in cui era chiaramente entusiasta dell’Amministrazione Bush.

I "No" dichiarati di Netanyahu sia all’accordo sullo smantellamento delle armi chimiche siriane in cambio dello stop all’opzione dell’intervento come a quello sul nucleare iraniano, non hanno infatti - come in passato - orientato gli Stati Uniti, oggi ansiosi di volgere verso l’Asia lo sguardo sui mercati e la sfida sulla leadership globale.

Non è certo in discussione il ruolo di bastione degli interessi occidentali nella regione che Israele rappresenta, ma una sua riduzione d’influenza sugli Stati Uniti può, dal punto di vista dell’establishment ebraico, esporre Israele ad una maggiore vulnerabilità nell’area. Un nuovo asse tra Beirut, Damasco e Teheran riporta indietro di diversi mesi le serenità israeliane. Proprio per questo Netanyahu ha ribadito con forza sia il dissenso israeliano dall’accordo con l’Iran che l’autonomia operativa di Tel Aviv davanti a minacce, vere o così considerate che siano.

Ma lo stesso premier israeliano sa perfettamente che un ingresso iraniano nel consesso internazionale priva parzialmente Israele della sua principale arma propagandistica. Ovvio che le rassicurazioni statunitensi non dovrebbero lasciare adito a dubbi circa il mantenimento del legame storico con Israele, ma un governo razzista e guerrafondaio come quello in carica a Tel Aviv avverte ogni dialogo politico con il mondo arabo e musulmano una minaccia diretta o indiretta al suo dominio

La firma ha quindi indubbiamente un valore geopolitico di assoluta rilevanza. Da parte degli Stati Uniti il tentativo è stato sì quello di agire a favore dei suoi interessi diretti ma, nello stesso tempo, di garantire in qualche modo i suoi alleati nella regione, ovvero le monarchie del Golfo e il governo israeliano. A parziale garanzia della monarchia saudita, oltre l’impegno a vigilare sull’esclusivo uso a carattere civile dell’uranio di Persia, resta il mantenimento delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere, che consentono a Ryad di mantenere inalterata la quota di greggio destinata alle esportazioni e priva di sostanziale concorrenza con l’Iran.

D’altra parte, la pretesa della famiglia reale di garantirsi tramite le armi statunitensi la leadership del mondo sunnita e porsi come primo e più importante livello di contenimento dell’Islam sciita, sul quale Teheran esercita una leadership ormai trentennale, aveva già subito delle importanti battute d’arresto con i contrasti tra le monarchie del Golfo e Washington nella gestione prima delle cosiddette “primavere arabe” e poi nel negoziato sulla crisi siriana. Giova ricordare che i sauditi seppero dell’accordo tra USA e Russia che fermava l’escalation militare attraverso la CNN. Non proprio quel che si potrebbe definire una fonte diretta dell’Amministrazione.

Del resto, per Washington il ruolo di Ryad nell’area è ormai difficilmente sostenibile: l’ipertrofica ambizione della famiglia reale si scontra con la realtà di un piccolo regno a modello medievale, fatto di miliardari privi di ogni senso delle proporzioni prima ancora che di vision politica. Inoltre, ogni giorno che passa il controllo sul petrolio saudita si riduce d’importanza, dal momento che le recenti conferme alla vastità enorme dei giacimenti di gas in territorio statunitense rendono oggettivamente meno strategico l’approvvigionamento petrolifero dal Golfo Persico. Di contro, il mantenimento di un impegno militare così massiccio, adeguato alle ambizioni saudite, diventa ogni giorno meno sostenibile sul piano dell’impegno finanziario.

La firma dell’accordo avrà ovviamente ripercussioni anche all’interno dell’Iran, dove si vanno parzialmente riducendo i margini di manovra dell’ala dura del regime. Crisi economica e riduzione del consenso, insieme all’insostenibilità delle sanzioni, hanno prodotto nelle urne un nuovo gruppo dirigente che sta progressivamente spostando il Paese in direzioni inedite. Il 1979 è storia vecchia. Il Grande Satana, se serve, può trasformarsi in un buon interlocutore.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le crescenti tensioni tra Cina e Giappone nel quadro di una contesa territoriale al largo dei due paesi dell’Estremo Oriente hanno fatto registrare una nuova escalation in questi giorni a seguito di una decisione presa in maniera relativamente inaspettata dal regime di Pechino e duramente condannata sia da Tokyo che dagli Stati Uniti. Nella giornata di sabato, il ministero della Difesa cinese ha annunciato la creazione di una “zona di identificazione per la difesa aerea” (ADIZ) che copre il Mar Cinese Orientale e si estende fino a circa 130 km dalle coste nipponiche, includendo le isole Diaoyu (Senkaku in giapponese), controllate da Tokyo e al centro appunto di un’accesa disputa con Pechino.

La “zona di identificazione” cinese si sovrappone in parte a quella già fissata dal Giappone, così che quest’ultima questione promette di creare ulteriori contrasti tra la seconda e la terza economia del pianeta. Tanto più che la Cina ha minacciato di prendere iniziative militari se i velivoli stranieri che entreranno in quest’area non dovessero rispettare i termini della sua implementazione stabiliti da Pechino.

Una “zona di identificazione per la difesa aerea”, come ha spiegato l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, è un’area situata “al di fuori dello spazio aereo di un determinato paese” e che consente a quest’ultimo di avere tempo a sufficienza per identificare possibili minacce e prendere le misure necessarie a prevenirle. Un aereo che entra in questa zona è tenuto a fornire informazioni in merito alla sua rotta, destinazione o qualsiasi altro dettaglio richiesto dalle autorità del paese in questione. I primi a stabilire una “zona di identificazione” furono gli Stati Uniti negli anni Cinquanta del secolo scorso e a tutt’oggi una ventina di paesi hanno fissato tali spazi.

La mossa di Pechino ha prevedibilmente suscitato le dure reazioni giapponesi, scatenando un susseguirsi di critiche e minacce di ritorsioni che hanno immediatamente coinvolto anche l’amministrazione Obama. Il ministero degli Esteri di Tokyo ha dapprima definito la decisione cinese “deplorevole e totalmente inaccettabile, visto che [la zona di difesa] include territorio facente parte dello spazio aereo giapponese al di sopra delle isole Senkaku”.

Il governo conservatore del premier Shinzo Abe ha poi espresso una protesta formale a Pechino tramite i canali diplomatici ufficiali. La questione è stata inoltre ripresa dallo stesso primo ministro durante un intervento in Parlamento lunedì, durante il quale ha sollecitato i cinesi a tornare sui propri passi per evitare “pericolosi e imprevisti incidenti” tra gli aerei di entrambi i paesi che conducono regolari ricognizioni nell’aera contesa.

In precedenza, lo stesso governo cinese aveva manifestato il proprio malcontento per le prese di posizione di Tokyo e degli stessi Stati Uniti, invitati a non interferire nelle dispute territoriali nel Mar Cinese Orientale.

Da Washington, infatti, le critiche nei confronti di Pechino erano giunte ancora prima delle dichiarazioni ufficiali di Abe. Il segretario di Stato americano, John Kerry, aveva denunciato da Ginevra la creazione della “zona di difesa aerea”, definita come una “azione unilaterale che costituisce un tentativo di modificare lo status quo nel Mar Cinese Orientale”, aumentando “le tensioni nella regione e il rischio di incidenti”.

A conferma ulteriore del coinvolgimento americano nelle rivalità che mettono di fronte la Cina agli alleati di Washington in Estremo Oriente, un altro esponente di spicco dell’amministrazione democratica si è aggiunto al coro delle proteste contro Pechino. Il numero uno del Pentagono, Chuck Hagel, ha così ricordato che i termini dell’alleanza tra USA e Giappone comprendono anche le isole Senkaku/Diaoyu, lasciando intendere che, in caso di guerra con la Cina, gli Stati Uniti si schiererebbero automaticamente al fianco di Tokyo.

Una fonte anonima del governo USA ha poi rivelato alla stampa che nei prossimi giorni ci sarà con ogni probabilità una non meglio specificata dimostrazione da parte dei militari americani, volta a chiarire che questi ultimi continueranno ad operare nell’area in questione senza accettare interferenze da parte cinese. Per sottolineare la delicatezza della situazione, nella giornata di sabato il governo nipponico ha fatto infine alzare in volo i propri aerei da guerra nel Mar Cinese Orientale dopo che due velivoli militari di Pechino erano entrati nella “zona di identificazione per la difesa aerea” del Giappone.

Per sottolineare la delicatezza della situazione, nella giornata di sabato il governo nipponico ha fatto infine alzare in volo i propri aerei da guerra nel Mar Cinese Orientale dopo che due velivoli militari di Pechino erano entrati nella “zona di identificazione per la difesa aerea” del Giappone.

Il confronto in corso è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di provocazioni e dispute attorno alle isole Senkaku/Diaoyu che, per il momento, hanno provocato solo sporadici scontri tra i due paesi vicini, i quali hanno però visto peggiorare sensibilmente le proprie relazioni diplomatiche ed commerciali.

Nel corso degli ultimi mesi, la Cina ha innalzato il livello della retorica attorno alla contesa territoriale con il Giappone, inviando frequentemente navi e aerei da guerra a pattugliare l’area. In uno dei momenti più delicati dello scontro, la Marina cinese era giunta addirittura a puntare le armi delle proprie navi militari su obiettivi giapponesi prima di fare opportunamente marcia indietro.

Se la presunta maggiore aggressività cinese in Estremo Oriente, così come il sensibile incremento delle spese militari da parte di Pechino, viene definita dai media occidentali e nipponici come la conseguenza dell’espansione economica e dell’aumentata influenza di questo paese nella regione, una simile evoluzione ha in realtà molto di più a che fare con la necessità di rispondere alla crescente invadenza statunitense in questa parte del globo.

Con l’annunciata “svolta” asiatica da parte dell’amministrazione Obama, gli USA hanno infatti inaugurato da qualche anno una politica più aggressiva in funzione anti-cinese, incitando i propri alleati nella regione (Giappone, Filippine, Corea del Sud) ad intraprendere a loro volta un percorso fatto di militarizzazione e di provocazioni contro la Cina, concretizzatosi in un clima esplosivo anche a causa del riemergere di innumerevoli dispute territoriali mai del tutto sopite.

In questo senso, un ruolo importante dovrebbe svolgerlo proprio il Giappone, dove il premier Abe sta cercando di modificare la costituzione pacifista del paese per consentire una maggiore intraprendenza delle proprie forze armate.

Forse non a caso, l’annuncio di Pechino del fine settimana in relazione alla “zona di identificazione per la difesa aerea” è giunto poco dopo la fine di un’esercitazione militare giapponese su vasta scala nei pressi dell’isola di Okinawa e che, secondo gli analisti, avrebbe simulato un attacco contro le forze navali cinesi. La “svolta” asiatica dell’amministrazione Obama, inaugurata per garantire agli USA una ancora maggiore presenza militare in un’area cruciale del globo, così da far fronte al declino della propria economia, rischia dunque di trasformarsi in un boomerang, facendo riesplodere vecchi conflitti che minacciano di sfociare in una guerra dalle conseguenze potenzialmente devastanti per tutti gli attori coinvolti.

La “svolta” asiatica dell’amministrazione Obama, inaugurata per garantire agli USA una ancora maggiore presenza militare in un’area cruciale del globo, così da far fronte al declino della propria economia, rischia dunque di trasformarsi in un boomerang, facendo riesplodere vecchi conflitti che minacciano di sfociare in una guerra dalle conseguenze potenzialmente devastanti per tutti gli attori coinvolti.

Il rischio che le provocazioni si trasformino in uno scontro vero e proprio, infine, non riguarda soltanto la Cina da una parte e gli alleati di Washington dall’altra, ma anche esclusivamente questi ultimi. Proprio nel fine settimana è apparso infatti un articolo allarmato sul New York Times che ha ricordato come i governi di Corea del Sud e Giappone siano ai ferri corti attorno ad una polemica che risale al periodo coloniale nipponico nella penisola di Corea.

La disputa continua ad ostacolare il raggiungimento di un accordo - voluto dagli USA - che dovrebbe sancire una partnership militare e in materia di intelligence tra i due pilastri della strategia americana in Asia orientale. Ad impedire l’esito voluto da Washington sono però proprio i timori suscitati a Seoul dal ritorno a politiche all’insegna del militarismo da parte del governo giapponese, a loro volta messe in atto con il pieno sostegno degli Stati Uniti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo cinque giorni di intense trattative, i rappresentanti della Repubblica Islamica dell’Iran e dei cosiddetti P5+1 (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania) hanno raggiunto nella mattinata di domenica a Ginevra un accordo transitorio di sei mesi per cercare di risolvere l’annosa questione del programma nucleare di Teheran. Il compromesso tra le due parti prevede una serie di rassicurazioni richieste dalle potenze occidentali in cambio di un modesto allentamento delle sanzioni internazionali che gravano sull’economia iraniana.

Le due settimane trascorse dal precedente summit nella località svizzera sembravano avere complicato i negoziati, fornendo agli oppositori dell’accordo negli Stati Uniti e in Medio Oriente nuovi argomenti per far naufragare del tutto le trattative in corso. Nei giorni scorsi, tuttavia, le dichiarazioni delle varie delegazioni giunte a Ginevra erano risultate sostanzialmente all’insegna dell’ottimismo.

Lo stesso ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, aveva sostenuto che l’accordo era stato raggiunto ormai al 90%, così che l’arrivo a Ginevra dei suoi omologhi dei P5+1 ha finalmente spianato la strada ad una soluzione condivisa.

Il punto più controverso nel corso delle trattative del fine settimana era sembrato essere il riconoscimento del diritto all’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran in quanto firmatario del Trattato di Non Proliferazione. Secondo i media e la delegazione della Repubblica Islamica, tale accordo sarebbe stato finalmente riconosciuto, mentre gli Stati Uniti hanno negato una simile concessione.

In realtà, sulla questione sarebbe stato raggiunto un compromesso, visto che il testo dell’accordo indica la possibilità da parte dei P5+1 di riconoscere tutti i diritti previsti dal Trattato di Non Proliferazione se l’Iran dovesse collaborare pienamente con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) e fugare i dubbi circa il proprio programma nucleare. La comunità internazionale, in ogni caso, non sarà obbligata a riconoscere formalmente il diritto iraniano all’arricchimento dell’uranio.

Sostanzialmente rimandata è anche un’altra questione che aveva impedito un accordo già due settimane fa, cioè la sorte dell’impiano per la produzione di plutonio di Arak. L’Iran si è per ora impegnato a sospenderne i lavori e ad accettare ispezioni più severe da parte dell’AIEA.

Il governo iraniano ha poi accettato di limitare il livello di arricchimento di uranio al di sotto del 5%, anche se quello già arricchito al 20% - e, quindi, considerato tecnicamente vicino al livello necessario per essere utilizzato per scopi bellici - non dovrà essere trasferito all’estero. Allo stesso modo, gli impianti di arricchimento di Natanz e Fordo continueranno ad operare.

In cambio, Teheran otterrà un alleggerimento delle sanzioni che, secondo le stime americane, dovrebbe consentire al paese mediorientale di recuperare tra i 6 e i 7 miliardi di dollari di mancate entrate nei prossimi mesi.

In particolare, i P5+1 faciliteranno il rimpatrio di proventi legati alla vendita di petrolio congelati su conti esteri a causa delle sanzioni. Secondo gli analisti, l’Iran dispone attualmente di qualcosa come 50 miliardi di dollari generati dall’esportazione di greggio a cui non può accedere a causa delle misure punitive implementate in questi anni.

Inoltre, la Repubblica Islamica potrà tornare a commerciare in oro e metalli preziosi, così come verranno sospese alcune sanzioni relative al settore automobilistico, aereo e petrolchimico. L’Iran, secondo quanto affermato da diplomatici occidentali sentiti dal Wall Street Journal, nei prossimi sei mesi perderà comunque più di 25 miliardi di dollari a causa delle sanzioni che rimarranno in vigore. Come ha confermato il capo della delegazione iraniana, il ministro degli Esteri Zarif, l’intesa siglata domenica “è solo il primo passo” che dovrebbe servire nei prossimi sei mesi a raggiungere un accordo di più ampio respiro sia per legittimare definitivamente il programma nucleare di Teheran a fini pacifici sia, possibilmente, per reinserire la Repubblica Islamica a pieno titolo nella comunità internazionale.

Come ha confermato il capo della delegazione iraniana, il ministro degli Esteri Zarif, l’intesa siglata domenica “è solo il primo passo” che dovrebbe servire nei prossimi sei mesi a raggiungere un accordo di più ampio respiro sia per legittimare definitivamente il programma nucleare di Teheran a fini pacifici sia, possibilmente, per reinserire la Repubblica Islamica a pieno titolo nella comunità internazionale.

L’obiettivo finale rimane comunque non facilmente raggiungibile, viste le forze che si oppongono ad una soluzione di questo genere. Le reazione dell’amministrazione Obama all’annuncio dell’accordo sono sembrate riflettere queste preoccupazioni, con il segretario di Stato, John Kerry, che, per rassicurare i falchi di Washington, ha ad esempio ricordato come il processo di parziale allentamento delle sanzioni sia del tutto reversibile se l’Iran non manterrà gli impegni presi.

Lo stesso presidente democratico ha a sua volta prospettato un intensificarsi delle pressioni su Teheran se i termini dell’accordo non verranno rispettati. Nonostante la retorica, tuttavia, le minacce principali all’accordo raggiunto a Ginevra saranno rappresentate proprio dai governi occidentali - intenzionati ad estrarre il masso in termini di concessioni dall’Iran - e dai loro alleati in Medio Oriente, i quali vedono come una gravissima minaccia alle loro posizioni strategiche un riavvicinamento tra Teheran e Washington.

Le prime risposte alla notizia arrivata dalla Svizzera da parte dei tre principali centri di opposizione all’accordo sul nucleare - Israele, Arabia Saudita e Congresso USA - sono state infatti tutt’altro che confortanti.

Da Israele, l’ufficio del primo ministro Netanyahu ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale vengono criticati i P5+1 per avere garantito all’Iran “esattamentre ciò che cercava: un sostanziale allentamento delle sanzioni e il mantenimento del proprio programma nucleare”. Il ministro dell’Industria di Tel Aviv, Naftali Bennett, in un’intervista alla radio israeliana IDF ha invece affermato che il suo paese non si sente vincolato ad alcun accordo con l’Iran, lasciando aperta perciò la strada dell’aggressione militare. Lo stesso premier ultra-conservatore ha poi bollato l’accordo come uno “sbaglio storico” che dà la possibilità “al regime più pericoloso del mondo” di costruire “l’arma più pericolosa del mondo”.

Ugualmente, l’ambasciatore dell’Arabia Saudita in Gran Bretagna ha detto al quotidiano Times che la monarchia assoluta del Golfo Persico non intende stare a guardare le potenze internazionali nel loro fallimento di fermare il programma nucleare iraniano.

Ancora più assurde sono apparse infine le dichiarazioni del senatore repubblicano dell’Illinois Mark Kirk - uno dei più accesi sostenitori delle sanzioni contro l’Iran al Congresso americano - il quale ha sostenuto che l’accordo “offre al principale sponsor del terrorismo nel mondo miliardi di dollari in cambio di concessioni puramente cosmetiche”.

Il Senato degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva minacciato di adottare un nuovo pacchetto di sanzioni per congelare virtualmente tutto l’export petrolifero iraniano nei prossimi anni, così da “convincere” Teheran ad assumere una posizione più malleabile nel corso dei negoziati. Le reazioni a Teheran alle notizie provenienti da Ginevra sono state al contrario estremamente positive. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale IRNA, la guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, ha ad esempio indirizzato una lettera al presidente, Hassan Rouhani, per elogiare il lavoro svolto dalla delegazione guidata da Zarif.

Le reazioni a Teheran alle notizie provenienti da Ginevra sono state al contrario estremamente positive. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale IRNA, la guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, ha ad esempio indirizzato una lettera al presidente, Hassan Rouhani, per elogiare il lavoro svolto dalla delegazione guidata da Zarif.

Lo stesso ministro degli Esteri, invece, pur mettendo in guardia dagli ostacoli che rimangono sulla strada di un accordo più ampio e dal rischio rappresentato da coloro che intendono “sabotare il percorso diplomatico”, ha rilasciato una serie di dichiarazioni entusiaste sia ai media sia sui social network, dove il risultato raggiunto a Ginevra ha ottenuto il gradimento di decine di migliaia di iraniani.

L’establishment della Repubblica Islamica, dunque, nonostante l’opposizione degli ambienti più intransigenti sembra essere compatto attorno alla ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi del nucleare.

I benefici per l’Iran - così come per gli Stati Uniti - non sono d’altra parte trascurabili sia in termini strategici che economici, come ha confermato qualche giorno fa un articolo del Wall Street Journal nel quale è stato rivelato come le autorità di Teheran si siano già mosse per contattare alcune delle principali compagnie petrolifere occidentali interessate a tornare ad operare nel paese una volta cancellate interamente le sanzioni internazionali.