- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Distorta percezione del rischio, frutto di informazioni pervertenti e di carenza culturale. Sono bastati il ritiro di un medicinale antinfluenzale per ipotizzati effetti collaterali e le dicerie sul legame tra autismo e vaccini pediatrici a scotomizzare la memoria storica dell’effetto salvifico dei vaccini su intere generazioni. E a gettare nel terrore corpose ciurme di genitori. I quali, per uscire dall’impasse, invece di ricorrere a fonti ufficiali che, sulla base delle evidenze scientifiche, avrebbero (hanno) smentito le voci di corridoio (e del web cialtrone), hanno optato per l’astensione.

Perché, secondo quanto rileva Paidoss, l’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, il 33 per cento di loro ritiene le vaccinazioni più pericolose delle malattie che prevengono. E nonostante il 64 per cento abbia sentito parlare della recente sentenza che ha escluso il nesso tra autismo e vaccino esavalente, il 26,8 per cento si sente confuso tanto da non utilizzarli finché non riceverà rassicurazioni, il 23,9 per cento farà uso solo di quelli necessari e il 12,9 per cento non li farà (fare) più. Ma l’80 per cento di questi non sa che lo pneumococco può causare gravi malattie, tra cui la meningite, e il 48 per cento non sa quali siano le altre patologie provocate da questo patogeno, come l’otite, la bronchite e la polmonite.

Sta di fatto che la copertura vaccinale nel nostro Paese è al limite della soglia di sicurezza. Parola dell’Istituto Superiore di Sanità. Che rileva un tasso di vaccinazioni al di sotto degli obiettivi minimi previsti dal Piano nazionale per la prevenzione vaccinale. Cosi, scendono al di sotto del 95 per cento le vaccinazioni per polmonite, tetano, difterite ed epatite B, e all’86 per cento, meno quattro punti percentuali, quelle contro il morbillo, la parotite e la rosolia.

Ma “scendere sotto le soglie minime significa perdere via via la protezione della popolazione nel suo complesso e aumentare contemporaneamente il rischio che bambini non vaccinati si ammalino, che si verifichino epidemie importanti, che malattie per anni cancellate dalla protezione dei vaccini non siano riconosciute e trattate in tempo”, dichiara il suo presidente, Walter Ricciardi. Sulla stessa lunghezza d’onda, il presidente di Paidoss, Giuseppe Mele: “Il calo dell’attenzione che stiamo registrando nei confronti delle vaccinazioni, ci preoccupa per le recrudescenze di malattie contagiose, quali morbillo, varicella, rosolia e meningite pneumococciche a cui assistiamo ultimamente”. E continua: “Dall’indagine emerge una percezione della vaccinazione che non è corretta, frutto di informazioni fuorvianti, che arrivano soprattutto dal web. Quando si digita ‘vaccinazioni’ su Google, i primi duecento siti e blog che compaiono sono antivaccinazioni: da qui attingono informazioni i genitori alla ricerca di risposte ai loro dubbi”. Inoltre, aggiunge “Io credo che una società scientifica debba prendere posizione in maniera chiara e chi appartiene a essa deve necessariamente comportarsi di conseguenza. Questo vale anche e soprattutto per i professori e per i pediatri”.

E continua: “Dall’indagine emerge una percezione della vaccinazione che non è corretta, frutto di informazioni fuorvianti, che arrivano soprattutto dal web. Quando si digita ‘vaccinazioni’ su Google, i primi duecento siti e blog che compaiono sono antivaccinazioni: da qui attingono informazioni i genitori alla ricerca di risposte ai loro dubbi”. Inoltre, aggiunge “Io credo che una società scientifica debba prendere posizione in maniera chiara e chi appartiene a essa deve necessariamente comportarsi di conseguenza. Questo vale anche e soprattutto per i professori e per i pediatri”.

Idem per Ricciardi: “E’ necessario che, a fronte dei dubbi dei cittadini, gli operatori siano in grado di far comprendere che la mancata vaccinazione crea un rischio enormemente più alto rispetto a quello temuto di eventuali effetti collaterali. E’ inammissibile che un operatore sanitario pubblico, in scienza e coscienza, possa avanzare dubbi sull’efficacia e sull’opportunità dei vaccini, di un atto che ha anche un valore etico per la tutela della salute pubblica”. Per non disperderne il patrimonio conquistato in tanti anni di campagne vaccinali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

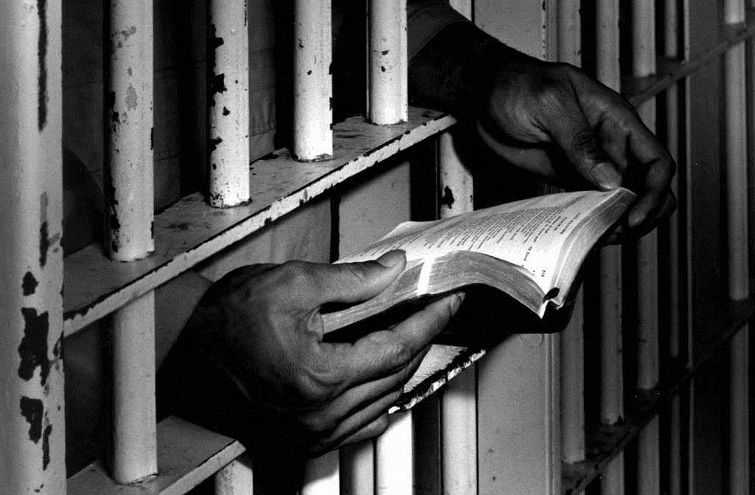

Essere dentro il ‘sistema giustizia’ ed esserne esclusi. Un paradosso che investe i detenuti quando devono fare i conti con la risoluzione di questioni legali non connesse alla pena che stanno scontando. Ossia, sebbene siano esposti a linguaggi e procedure giuridiche, siano supportati da un avvocato, o lo sono stati prima della condanna definitiva, benché si relazionino con il magistrato di sorveglianza o con il giudice procedente, a causa della restrizione della libertà personale incontrano ostacoli che impediscono il normale accesso alla giustizia per tutto ciò che non concerne la storia penale per la quale sono detenuti.

Per cui, benché gli istituti penitenziari offrano servizi volti a ovviare agli impedimenti, la reclusione rappresenta un ostacolo ingombrante a farsi parte attiva nella gestione delle loro questioni legali-amministrative. Esasperando la condizione afflittiva e intralciando la reale (?) finalità riabilitativa della detenzione.

Sebbene la ricerca Accesso alla giustizia in carcere: alcune evidenze basate su un “questionario fra pari”, condotta dalla Casa della libertà e dal Centro Studi Sofferenza Urbana, sia stata effettuata nelle carceri milanesi di Bollate e di San Vittore, i risultati ottenuti potrebbero essere estendibili. E sono problemi legati al diritto di famiglia, con annesse questioni riguardanti il patrimonio o il reddito (vedi sfratti e pignoramenti), o la perdita di sussidi e sostegni per il nucleo familiare, o problematiche aperte con la Pubblica Amministrazione, relative a sanzioni o a tasse. Oppure questioni legate al rilascio o al rinnovo di documenti, principalmente carta d’identità e patente.

Non solo la detenzione rappresenta un motivo per rinunciare a risolverle ma sembra, anche, incrementarle. La sistemazione delle quali pare essere connessa pure a due fattori determinanti a stabilire la possibilità o meno di utilizzare gli strumenti messi a disposizione del carcere. E cioè la maggiore o minore mobilità per i detenuti all’interno della struttura penitenziaria e l’essere in attesa di giudizio.

Condizione, quest’ultima, che sistema il detenuto-imputato in una posizione ancor più complessa (se possibile): escluso dalle logiche trattamentali, fa fronte anche a situazioni particolarmente restrittive che rendono meno agevole, rispetto a una più elevata mobilità degli altri reclusi, la fruizione dei mezzi offerti dall’istituto. E le difficoltà si acuiscono quando a essere coinvolti sono gli ‘ospiti’ più vulnerabili, privi, cioè, di una rete di supporto (di solito familiare) o stranieri. E l’accesso alle cure e ai farmaci? Talvolta ostico tanto da sembrare una pena accessoria. Per esempio, l’inserimento dei detenuti in liste d’attesa ordinarie, li penalizza: l’opportunità di accedere alla visita, una volta arrivato il proprio turno, dipende dalla disponibilità delle scorte di polizia, non sempre assicurata. Da aggiungere a tutto ciò il mancato diritto alla scelta del medico di base, obbligati come sono a rivolgersi al medico di reparto, limitandosi così il diritto di ogni paziente - e quindi anche del recluso - a un rapporto personale, diretto e continuativo con lo stesso.

E l’accesso alle cure e ai farmaci? Talvolta ostico tanto da sembrare una pena accessoria. Per esempio, l’inserimento dei detenuti in liste d’attesa ordinarie, li penalizza: l’opportunità di accedere alla visita, una volta arrivato il proprio turno, dipende dalla disponibilità delle scorte di polizia, non sempre assicurata. Da aggiungere a tutto ciò il mancato diritto alla scelta del medico di base, obbligati come sono a rivolgersi al medico di reparto, limitandosi così il diritto di ogni paziente - e quindi anche del recluso - a un rapporto personale, diretto e continuativo con lo stesso.

Inoltre, la mancata restituzione degli esiti di eventuali analisi cliniche effettuate, l’utilizzo di cartelle cliniche cartacee che accompagnano il detenuto ma, quasi sempre, con grande ritardo, fanno perdere la sua storia clinica. La mancanza di libertà è un grave vulnus al patrimonio giuridico inalienabile di ogni essere umano. Tutela della salute e accesso equo alle cure compresi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

“Le vostre trasmissioni televisive dove mescolate odio e boria a curcuma e latticello, e guadagnate milioni uccidendo la poesia della cucina, fatele voi”. A Nina, nomade ai fornelli, dalla fantasia circense, questa “sublimazione di qualche olimpiade del primeggiare” non le appartiene. Quel delirio di gente che vuole emergere “tra i fornelli a discapito dei sapori”. Il loro “non vedere le espressioni delle persone mentre mangiano. Il non poter scambiare con loro delle sensazioni”.

Usciti dalle “costosissime scuole per diventare chef depersonalizzati (…), in cui si insegnano cose antipatiche e fredde, prive di sentimenti: la besciamella si fa così; il roux si fa cosà; questo è un mazzetto guarnito; secondo l’Haccp siamo tutti sudici e inadeguati; in cucina vige una gerarchia; i baffi non li puoi portare, se sei uomo e a maggior ragione se sei donna; non puoi fischiare mentre cucini, tanto meno parlare”.

Ma figuriamoci se a Nina puoi dire di non avere uno stato d’animo mentre è “carnalmente assorbita da ogni esalazione, colore, intrigo gustativo”. La cucina deve essere “libera, non una galera”. Ma “vallo a spiegare all’Artusi, o all’Ada Boni”.

Se non fosse per l’aspetto grafico-editoriale, il libro d’esordio di Elena Chiattelli, Affocolento. Dissertazioni agrodolci di una cuoca ribelle (Ed. Ultra Novel), potrebbe essere un pamplhet. Pungente e ironico. Critico e irriverente. Polemico. Ma squisitamente umano. In barba a tutti quei rigidi “manuali di scuola di cucina, ai tomi di dotti gastronomi e ai ricettari di terzo millennio”.

Ma, soprattutto, contro quei cuochi, “brigata di uomini presuntuosi, covi di testosterone frustrato, massacratori di sapori e di linguaggi” che hanno perso “il senso del rapporto nell’arte del cucinare”.

Invece, la cucina è “scambio”, ci si trova “il luogo e il tempo per riconoscersi”, suggerisce “un pensiero di uguaglianza e di diversità al tempo stesso”. E’ un luogo, un tempo, appunto. Mai uguale. Mai fermo.

Piano piano. “Piano è il segreto, è il trucco, è il fuoco” sotto i fornelli. E nel cuore. A uno “stupido manipolo di maschi frustrati” che impiattano, frenetici, senza trasporto, Nina contrappone “secoli di emancipazione femminile in una lingua che è ormai un esperanto, che è quella del rifiuto e dell’ingiustizia”. La sua brigata è fatta di cuochi sentimentali. Di gente di cuore e di pancia. “Persone imperfette e capaci di emozionarsi”. Una brigata bilanciata, “dove gli uomini non sono maschi in un pollaio e nemmeno invidiosi e le donne non sono castratrici o isteriche”. Irrazionale e appassionato, il libro di Elena Chiattelli, in arte Ninotcka, è un viaggio di formazione. Storie di: resistenza e ribellione, fra involtini di verza e di melanzane con pesce spada alla menta per signore borghesi; di condivisione e di accoglienza, fra i dolma borbottanti e il riso bruciacchiato che viene dall’Africa; di amore e di ricordi, solleticati dall’aroma delle erbe “che rimette al mondo”, dal profumo del ragù della nonna, cotto affocolento, e da quello del mare.

Irrazionale e appassionato, il libro di Elena Chiattelli, in arte Ninotcka, è un viaggio di formazione. Storie di: resistenza e ribellione, fra involtini di verza e di melanzane con pesce spada alla menta per signore borghesi; di condivisione e di accoglienza, fra i dolma borbottanti e il riso bruciacchiato che viene dall’Africa; di amore e di ricordi, solleticati dall’aroma delle erbe “che rimette al mondo”, dal profumo del ragù della nonna, cotto affocolento, e da quello del mare.

Che fa immaginare. Giacché ci sono “più ricordi in un tegame che in un diario di famiglia”. Perché in cucina, “l’ingrediente principale è la vita”. E dunque la fantasia. Istruzioni per l’uso: non leggere tutto d’un fiato. Da gustarsi con calma.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Per Sogin, azienda che si occupa di “decommissioning” per gli impianti atomici, la campagna on air (tv, web, radio e stampa), è partita da un pezzo, ma il processo entrerà nel vivo dell’interesse generale quando sarà pubblicata la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee ad accogliere il Deposito Nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi italiani. Il documento definitivo sarà divulgato attraverso il sito web www.depositonazionale.it, insieme a un Progetto Preliminare, una volta ottenuto il placet dai due Ministeri direttamente interessati, Sviluppo Economico e Ambiente.

Sulle reti televisive fino a novembre prossimo, incentrato su azioni quotidiane girate in slow motion, mentre una voce di fondo, recita “Sul problema dello smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi il nostro Paese non è andato lontano…”, lo spot è stato realizzato da Saatchi & Saatchi, con un “battage” che “veicolerà attraverso testi, materiale multimediale e altri canali d’interazione, lo sviluppo di questo percorso”. Costo? Ben 3,2 milioni di euro.

Il percorso integrato al Deposito Nazionale, sembra concentrarsi in un solo leitmotiv, la trasparenza. Di trasparenza la Sogin pare averne bisogno, e non per una mera questione di marketing. Per esempio, ad evitare uno Scanzano bis, quando, nel 2003, il comune lucano fu indicato come sito unico per la sistemazione di scorie nucleari a media e alta intensità. Salvo poi, sconfessare lo stesso decreto dell’allora Consiglio dei Ministri con un emendamento che sanciva, di fatto, come l’alta sismicità della zona, ponesse a rischio l’intero complesso.

Anche adesso, il progetto presenta le prime insidie: intanto, i ministeri interessati hanno smentito la scelta delle aree preposte che, secondo i media, sarebbe stata fissata per quest’agosto, facendo slittare l’approvazione della “mappa”, nel giugno 2016.

Va chiarito un dato imprescindibile: l’Italia, grazie a un referendum popolare, ha definitivamente chiuso col nucleare, ma le scorie prodotte da attività industriali e sanitarie, vale a dire, quelle di bassa e media radioattività, ci sono e vanno gestite in modo adeguato, “trasparente” per usare un sinonimico caro alla campagna Sogin. Non è lo stesso per i rifiuti nucleari ad alta radioattività, messi al bando sull’intero territorio del nostro Paese, neanche in situazioni “emergenziali” o “temporanee”. Da rimarcare, inoltre, che da allora, nulla è stato fatto, mentre il Deposito nucleare avrebbe dovuto esserci per legge, da almeno sette anni.

Strategicamente, il passo saliente di uno spot multimilionario pone l’accento su “un’ampia e approfondita consultazione pubblica” per “ripartire insieme, attraverso un percorso condiviso e partecipato”, chissà, con l’attesa di una qualche regione che si candidi, autonomamente a sede del Deposito, in virtù di possibili ricadute economiche e occupazionali.

Strategicamente, il passo saliente di uno spot multimilionario pone l’accento su “un’ampia e approfondita consultazione pubblica” per “ripartire insieme, attraverso un percorso condiviso e partecipato”, chissà, con l’attesa di una qualche regione che si candidi, autonomamente a sede del Deposito, in virtù di possibili ricadute economiche e occupazionali.

Eppure, da qualche mese in Sardegna, regione ormai sconquassata da alcuni “interventi” fallimentari, si sono formati comitati cittadini sul piede di guerra annunciando le giornate “No Nuclear day”, e, in prospettiva, il fatto già la dice lunga.

Lo smaltimento del nucleare è una patata bollente, anzi, bollentissima, che si vorrebbe passare di mano in mano. Il gruppo Sogin insiste sull’esposizione di una presunta normalità delle radiazioni, citando un’enormità d’oggetti d’uso comune, ponendo l’accento su tutto ciò che è naturalmente radioattivo, asserendo che questa radioattività, una volta accertata, può essere isolata.

Ma nel corso degli anni, qualche volta, abbiamo visto come la radioattività sfugga al controllo, con esiti che neanche stiamo qui a ribadire. Sia si tratti di grandi centrali nucleari o dei più defilati centri di ricerca, in tutta questa sorta di rassicurazione generale, ci sono dati che non tornano.

Per quantità, i nostri rifiuti ammontano a 75 mila metri cubi di scorie a bassa e media radioattività e 15 mila ad alta radioattività; è comprensibile, quindi, una soluzione accettabile dal punto di vista sia ambientale sia economico. Ma non basta progettazione, realizzazione e gestione affidabili, parliamo di strutture che devono essere durevoli per centinaia di anni. Dunque, l’impegno diretto di un’entità nazionale con l’incarico di supervisore e un’autorità anticorruzione non sarebbero solo graditi ma fondamentali durante l’intero iter del processo.

Durante una conferenza stampa tenuta dai vertici della società, non si è parlato, ad esempio, delle oggettive difficoltà tecniche che ruotano intorno allo smantellamento risolutivo del reattore gas - grafite di Borgo Sabotino (nei pressi di Latina, prima centrale nucleare italiana, costruita dall’Eni), dove sono immagazzinate oltre duemila tonnellate di materiale ad alta radioattività. Sono questi, fra gli altri, che attendono la realizzazione di un sito unico, ma non quel Deposito cui si parla, bensì di un dock geologico definitivo, come appunto, indica, un recentissimo documento curato dal Governo Britannico sul tema, pubblicato su La Nuova Ecologia.

Attenzione: tale documento cita anche lo smantellamento di undici reattori gas - grafite inglesi - che sarà terminato nel 2115. No, non è un errore di stampa, si parla di cento anni, poiché bisogna attenderne la riduzione naturale di radioattività per poi passare al nucleo del reattore. La dimostrazione, per quel che concerne la corretta, esaustiva informazione energetica in Italia, che astenersi da inibizioni e riserbi potrebbe sì garantire quella “trasparenza” tanto auspicata sul piano marketing.

Sogin non creerà un Deposito geologico ma, secondo i loro parametri, una “struttura a rischio zero”, con barriere ingegneristiche e naturali costruite in serie, seguendo i più recenti standard posti dall’International Atomic Energy Agency per la definitiva sistemazione dei 75 mila metri cubi di bassa e media radioattività e lo stoccaggio limitato dei restanti 15 mila metri cubi ad alta radioattività.

Sogin non creerà un Deposito geologico ma, secondo i loro parametri, una “struttura a rischio zero”, con barriere ingegneristiche e naturali costruite in serie, seguendo i più recenti standard posti dall’International Atomic Energy Agency per la definitiva sistemazione dei 75 mila metri cubi di bassa e media radioattività e lo stoccaggio limitato dei restanti 15 mila metri cubi ad alta radioattività.

In toto, il materiale proverrà dalle operazioni di smontaggio degli impianti dismessi sparsi sul nostro territorio e dalle attività nucleari, in campo medico, industriale, di ricerca, i quali, però, continueranno a produrne in futuro.

In più, come detto in precedenza, è stata indetta una gara rivolta ai vari Professionisti, per la realizzazione di un concept congiunto, un Parco Tecnologico che si troverà all’interno del Deposito Nazionale di scorie radioattive. Il costo parziale dell’opera, escluso il Polo Tecnologico, si aggirerebbe intorno ai 1,5 miliardi di euro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

Una rinascita attraverso la fotografia. Un viaggio dall’Italia a Capo Nord quello che il fotografo italiano, Matteo Di Giovanni, racchiude nel progetto ‘Reaching the Cape’. Nell’estate 2011, Matteo è in Bosnia Erzegovina per lavorare a un progetto fotografico che gli permetterà di concludere il Master in Fotogiornalismo presso la University of Westminster di Londra. È vittima, però, di un grave incidente che si conclude con l’amputazione transfemorale di una gamba. Ma ricomincia a vivere.

La fotografia è la sua vera vocazione e si rimette in gioco proiettandosi verso questa avventura on the road, per dimostrare come le nuove biotecnologie possano cambiare le prospettive di una persona con una disabilità. Che non impedisce però di far nascere progetti.

“Viene fuori da un momento particolare - racconta Matteo - quando a novembre dello scorso anno ho avuto un problema ‘tecnico’ alla protesi, unito a una problematica burocratica con la Asl che mi ha costretto a stare un mese a casa senza potermi muovere”.

Che non appena in grado di ripartire lo fa per terre lontane e affascinanti, benché fredde.

“A parte il fatto che odio il caldo - continua il fotografo - e sono attratto dai Paesi del nord anche per gli aspetti ‘mitologici e mitici’ che aleggiano in questi territori, c’è anche una ‘questione tecnica’ in tale scelta. La mia protesi, altamente performante dal punto di vista tecnico, grazie all’elettronica consente la stabilità, ma allo stesso tempo resiste a temperature di diverso tipo e all'acqua. Questo mi permette di affrontare un viaggio così complesso anche dal punto di vista climatico”.

Il progetto è sostenuto da una campagna di Crowdfunding su Kickstarter, che durerà fino al 30 settembre. “Essendo un viaggio fotografico, ma anche una storia di vita, la volontà è quella di creare intorno a questo progetto una comunità di persone che direttamente o indirettamente lo appoggiano e lo vedono svilupparsi dall'inizio alla fine. Chiunque ha sostenuto il progetto potrà assistere alla sua creazione e trasformazione. Inoltre, il sistema del Crowdfunding è una sorta di annuncio al mondo in cui ti prendi la responsabilità di fare qualcosa. Non è un caso che tutti i partner che hanno preso parte al progetto hanno sostenuto soprattutto un’idea che poi si svilupperà in qualcosa di concreto”.

Un "on the road" che durerà due mesi, tra paesaggi estremamente differenti, dove si mischia l’evoluzione nel campo delle protesi, che permettono a Matteo di muoversi al meglio, con quella fotografia analogica con cui il fotografo lavora principalmente, fatta di pellicole, chimica e attesa. “Caratteristiche che forzano a rallentare il ritmo e a concentrarsi maggiormente su ciò che si vuole. Proprio come il processo di creazione e di adattamento del corpo a una protesi. La fotografia analogica è un linguaggio che uso con piacere, perché ha delle fasi ben definite. Questo ti permette di controllare al meglio tutti i passaggi, dallo scatto alla stampa. Ovviamente il digitale verrà utilizzato nella fase di backstage dalla persona che condividerà con me questa avventura”, racconta ancora Matteo, che sarà accompagnato dall’amico fotografo e videomaker Lucas Pernin, il quale documenterà il viaggio in tutti i suoi aspetti. Verranno utilizzate macchine fotografiche modulabili, protesi realizzate ad hoc, pellicole, stampa artigianale, comunicazione digitale per la diffusione globale. Insomma elementi diversi che si mixeranno in un unico contesto, dove l’elemento preponderante è quello della rinascita e della riappropriazione di se stessi, della propria vita, ma soprattutto delle proprie passioni.

Verranno utilizzate macchine fotografiche modulabili, protesi realizzate ad hoc, pellicole, stampa artigianale, comunicazione digitale per la diffusione globale. Insomma elementi diversi che si mixeranno in un unico contesto, dove l’elemento preponderante è quello della rinascita e della riappropriazione di se stessi, della propria vita, ma soprattutto delle proprie passioni.

C’è tanto di personale, quindi, in questo lavoro. Una sorta di metafora anche dello stato di coma che Matteo ha vissuto dopo l’incidente, dove ci si addentra in territori sconosciuti, per poi tornare a luoghi familiari e, quindi, alla vita. Il tutto fatto da una serie di ritratti, paesaggi e interni.

“Questo viaggio - racconta ancora Matteo - è la metafora di un percorso che ho fatto su di me. Un percorso in cui tante sono state le incertezze e i punti interrogativi. Andare in questi luoghi rappresenta una riconquista dello spazio e del movimento, che sono le cose fondamentali. Anche a livello fotografico saranno molto presenti. Quello che mi è successo mi ha portato a rivalutare una serie di cose e a vivere con prospettive differenti. L’obiettivo è quello di realizzare un viaggio fotografico, per dimostrare come passione e motivazione possono cambiare lo sguardo e aprire nuovi scenari e possibilità”.