- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Cinque milioni. A tanto ammonta il numero degli immigrati in Italia. Che cresce grazie a loro: di pari passo, infatti, all’aumento degli stranieri che vivono nel Belpaese, ciò che permette al fenomeno di continuare e allo Stivale a crescere è l’incidenza delle nascite dei loro bambini. Nel 2012, infatti, secondo quanto riporta il XXIII Rapporto Immigrazione redatto da Caritas e Migrantes “Tra crisi e diritti umani”, i nati da genitori stranieri sono aumentati, raggiungendo quota ottantamila.

Nascono principalmente da madri romene, marocchine, albanesi e cinesi. Anche perché, nel corso dell’anno passato, la collettività più densa è proprio quella romena seguita da quella polacca. Mentre, fra quelle non comunitarie, primeggiano la popolazione albanese e quella marocchina. A seguire quella cinese, ucraina, filippina e moldava. Ad accoglierli soprattutto il Nord Italia, seguito dal Centro, dal Sud e dalle Isole.

Scelgono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Lazio. Ma è la provincia di Prato quella che detiene la percentuale più alta di incidenza sul totale della popolazione e quella di Roma quella che ne ospita di più. E però la sistemazione che trovano è un alloggio di fortuna, vedi caravan, container, baracche, garage, soffitte e cantine, che non può essere considerato un’abitazione.

Perché con la legge Bossi-Fini la perdita del lavoro e la conseguente condizione di irregolarità, li espone maggiormente al rischio di rimanere senza casa, soprattutto nelle regioni meridionali. E quando la casa, invece, ce l’hanno, le condizioni di vivibilità non sono fra le più decorose: sovraffollamento, perché permette di dividere le spese d’affitto e delle utenze, anche perché in un quarto dei casi risultano incapaci di pagare con puntualità, e scarsa qualità. Ma, in fondo, sono proprio le famiglie dei migranti quelle che hanno dovuto fronteggiare la crisi partendo da una evidente posizione di svantaggio. Rispetto alle famiglie italiane, infatti, l’incidenza della povertà è più che doppia, il reddito medio dei nuclei famigliari immigrati è solo del 56 per cento di quello degli italiani, più di un terzo delle famiglie è investito da fenomeni di deprivazione, rispetto al quale, si legge nel Rapporto, gli interventi di Caritas e Migrantes, sono stati tesi alla fornitura di viveri e alla messa a disposizione di vestiario.

Ma, in fondo, sono proprio le famiglie dei migranti quelle che hanno dovuto fronteggiare la crisi partendo da una evidente posizione di svantaggio. Rispetto alle famiglie italiane, infatti, l’incidenza della povertà è più che doppia, il reddito medio dei nuclei famigliari immigrati è solo del 56 per cento di quello degli italiani, più di un terzo delle famiglie è investito da fenomeni di deprivazione, rispetto al quale, si legge nel Rapporto, gli interventi di Caritas e Migrantes, sono stati tesi alla fornitura di viveri e alla messa a disposizione di vestiario.

Non basta: si nota una contrazione della domanda di lavoro riservata ai lavoratori stranieri, soprattutto fra i capifamiglia, nel settore dell’industria e delle costruzioni. Regge, fortunatamente, il settore dei servizi alla persona.

Ed è a causa della vulnerabilità e della precarietà delle loro condizioni di vita che commettono azioni criminose, spesso oggetto di strumentalizzazione della politica e dei media. I reati, commessi per lo più dagli stranieri occupati nella manovalanza e diretti a procurare un vantaggio economico immediato, interessano la droga, il patrimonio, quelli contro le persone e la pubblica amministrazione.

Ma loro sono anche vittime. Basti pensare al fenomeno della tratta. Oltre all’ambito della prostituzione, realtà ormai consolidata in Italia, la tratta ha assunto nuove forme, manifestandosi nell’ambito economico-produttivo, in particolare nell’agricoltura, nell’edilizia, nelle manifatture, nel lavoro di cura, nell’accattonaggio forzato e nelle attività illegali.

Sono costretti a condizioni di vita disumane con orari di lavoro molto lunghi, retribuzioni inferiori a quelle pattuite che avvengono irregolarmente, obnubilati con promesse che non verranno mai mantenute, tipo l’ottenimento del permesso di soggiorno, e sottoposti a rapporti violenti. E i diritti umani fondamentali? Altro che crisi economica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Duemilaottocentoventicinque bambini provenienti da cinquantasei Paesi adottati da duemiladuecentonovantuno famiglie residenti in Italia. I numeri, diffusi dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI), parlano, riferendosi al 2013, di un calo pari al 9,1 per cento dei minori adottati e al 7,2 per cento per quanto riguarda le coppie di genitori adottivi.

Un’inflessione dovuta al rallentamento delle attività constatato in Colombia, da cui arrivavano tanti bambini e dove, invece, due anni fa le autorità, causa uno scandalo interno, hanno deciso di rivedere tutte le procedure inerenti lo stato di abbandono. Riduzioni in vigore anche in Brasile e in Ucraina. Regge, nonostante tutto, il trend positivo registrato in Etiopia, Polonia e Vietnam. Con la Federazione russa in testa fra i Paesi di provenienza.

E a ospitare i minori abbandonati sono soprattutto le coppie lombarde, toscane, laziali, venete, campane, piemontesi, emiliano-romagnole e pugliesi. Con caratteristiche già segnalate negli anni precedenti: i coniugi hanno un titolo di studio medio-superiore, appartengono a categorie lavorative impiegatizie, delle libere professioni e degli insegnanti. Con rifermento ai minori arrivati in Italia nel 2013, si è riscontrata una lieve diminuzione dell’età: hanno in media cinque anni rispetto ai sei del 2012.

L’andamento negativo delle adozioni internazionali è stato confermato anche dal Tribunale dei minori italiani: sono passate dalle seimiladuecentosettantatre del 2006 alle tremilacentosei del 2012. Un dato in picchiata da attribuirsi anche a fattori di tipo economico. Si, perché nel 2005, per sostenere le famiglie che intraprendevano questo lungo percorso era stato istituito un Fondo di sostegno delle Adozioni internazionali.

Il Fondo era finalizzato al rimborso di una quota di spese sostenute per l’adozione di un minore straniero e nel 2006 le funzioni di questa misura venivano inserite nel Fondo per le politiche della famiglia, ma oggi si assiste ad una brusca inversione di tendenza. Sembrerebbe infatti che i fondi siano stati erogati per coprire il sostegno alle adozioni conclusesi nel 2010, mentre a quelle chiuse nel 2011 non sarebbe stato riconosciuto alcun rimborso e per quelle finite nel 2012 non sarebbe stato emesso, addirittura, alcun decreto. Così, per agevolare le famiglie coinvolte nelle adozioni internazionali, alcuni parlamentari di vari schieramenti, prima firmataria Lia Quartapelle Pocopio, hanno sottoscritto una mozione che impegni il Governo a reperire le risorse necessarie per i rimborsi rimasti in sospeso, a valutare l’ipotesi di istituire un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio per tutelare quelle coppie che, per il prolungarsi delle procedure devono sostenere costi aggravati, ad adottare iniziative volte a rafforzare le relazioni bilaterali in materia di adozioni internazionali per ridurre il più possibile eventi di blocco inatteso delle procedure e a presentare ogni sei mesi al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato dell’arte per avere un quadro aggiornato.

Così, per agevolare le famiglie coinvolte nelle adozioni internazionali, alcuni parlamentari di vari schieramenti, prima firmataria Lia Quartapelle Pocopio, hanno sottoscritto una mozione che impegni il Governo a reperire le risorse necessarie per i rimborsi rimasti in sospeso, a valutare l’ipotesi di istituire un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio per tutelare quelle coppie che, per il prolungarsi delle procedure devono sostenere costi aggravati, ad adottare iniziative volte a rafforzare le relazioni bilaterali in materia di adozioni internazionali per ridurre il più possibile eventi di blocco inatteso delle procedure e a presentare ogni sei mesi al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato dell’arte per avere un quadro aggiornato.

Ma la crisi delle adozioni internazionali, si legge in un’altra mozione, prima firmataria Paola Binetti, richiede una revisione della materia, proprio a partire dalla ratifica italiana alla Convenzione dell’Aja, per una maggiore e migliore cooperazione sia in materia di responsabilità genitoriale che di misure di protezione dei minori.

La mozione impegna poi il Governo ad avviare un percorso di snellimento della burocrazia, anche attraverso una revisione dell’attuale normativa, accelerando il processo annunciato dal ministro Cancellieri, ossia la costituzione di una commissione interministeriale ad hoc per elaborare proposte per “dare nuovo impulso” alle adozioni.

Laa valutare in concreto la possibile eliminazione delle idoneità del tribunale dei minori e la semplificazione dell’iter di selezione delle coppie; a esercitare un controllo sui costi complessivi sostenuti dalle famiglie che vogliono adottare un bambino e a valutare la proposta dell’Ai.Bi., associazione da anni impegnata sul fronte, di rendere l’adozione internazionale totalmente gratuita. Forse queste mozioni, almeno loro, verranno adottate.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

Che cosa pensare? In un mondo mediatico in cui si continua a incoraggiare - a scapito di un giornalismo di informazione - un giornalismo speculativo e spettacolare che dequalifica la figura stessa del giornalista fino ad annullarla, c’è poco da pensare. Quel che incuriosisce è sapere se i giornalisti vogliono resistere all’attrattiva del gossip o se al contrario vogliono continuare ad apparire come le caricature di un settore che fa della propria crisi un titolo da prima pagina.

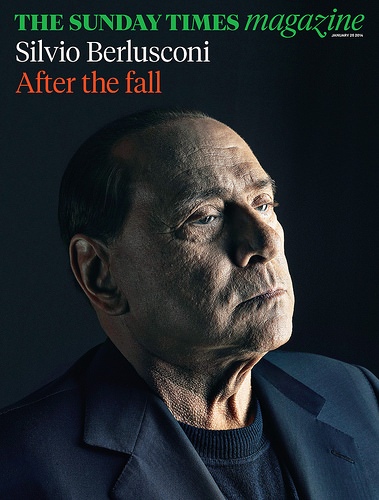

Ne è un esempio l’ultimo numero del The Sunday Times Magazine, che ha dedicato la copertina al Cavaliere «After the fall», «Dopo la caduta», con tanto di resoconto sulle vicende giudiziarie dell’ex premier, lo scandalo del Bunga Bunga e la sua decadenza da senatore. "Welcome, signore, to my palazzo", si legge nel sottotitolo, assieme ad alcune riconoscibilissime frasi dell'ex premier: "Fortunatamente, non ho mai dovuto pagare una donna per fare sesso". E ancora: "I've got the sun in my pocket", "Ho il sole in tasca...". Con tanto di servizio fotografico che mostra un Silvio Berlusconi sfiorito e polveroso.

Quanto basta perché la copertina e il resoconto facciano il giro del mondo o meglio dell’infosfera, il nuovo termine con il quale sulla falsariga della “biosfera” si indica con non poca supponenza, la globalità dello spazio dell’informazione.

Se così stanno le cose, non serve più che un professionista sia formato e aggiornato per poter intervenire con sicura competenza sui nodi più intricati del mondo contemporaneo. Infatti, la funzione del giornalista che prende posizione, argomenta e prova; la figura del giornalista competente che “verifica alla fonte” la si vuole condannata all’estinzione. Sicché posto che sia mai stata un categoria, la professione dei giornalisti alla quale eravamo abituati cessa di esserla ogni giorno di più.

A codicillo, ricordiamo qualche cifra per chi s’è assopito: i dieci anni di e-commerce, i dieci anni di notizie online, i cinque anni di smartphone e almeno i venti di ideologia costruita ad arte dagli intellettuali della rete, secondo i quali la partecipazione online della società civile deve limitarsi a funzioni che permettono di “esaltare” un contenuto con un plebiscito sistematico degli stati d’animo espresso da un “mi piace”. E così è cambiato un mondo e con esso anche il modo di fare informazione. Viviamo già in una nuova éra, da qualche lustro ormai. Qualcuno se ne è accorto?

Infatti, basta aprire un canale qualsiasi della televisione, anche quelle locali, per capire come la “libertà d’informazione e di critica” e “l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti” vengano violati di continuo. Le notizie proliferano, ma le garanzie di affidabilità sono quasi inesistenti, è sempre più difficile essere informati, è sempre più difficile capire ciò che sta accadendo perché le scarse notizie chiarificatrici quasi sempre vengono nascoste dietro un gigantesco gioco di contraddizioni.

La sensazione è di vivere in una democrazia sui generis che prospera su una mistura fatta di populismo, di tecnocrazia, di “mi piace” che stordisce lasciando spazio libero all’ambizione dei politici, dei personaggi della finanza, dei teorici, dei portaborse, di persone senza scrupoli che traggono vantaggio dalla assuefazione, dalla demoralizzazione della gente, la quale sempre meno trova conforto in un giornalismo critico e perciò informato.

Oramai è giornalista chi si qualifica tale e chi riceve dalla società il diritto di fregiarsi del titolo. Pertanto, la definizione di una identità professionale rischia di diventare solo soggettiva e quindi doppiamente relativa. Inoltre, siccome gli editori chiedono meno professionismo e più precariato, lo scenario che si va concretizzando, giorno dopo giorno, è quello di schiere di ragazzi e di ragazze impiegati “a ore” che tagliano e incollano, o vanno soavi in onda a leggere strisce di notizie riversate dalle agenzie di stampa dei regimi che si spartiscono il mondo.

e chi riceve dalla società il diritto di fregiarsi del titolo. Pertanto, la definizione di una identità professionale rischia di diventare solo soggettiva e quindi doppiamente relativa. Inoltre, siccome gli editori chiedono meno professionismo e più precariato, lo scenario che si va concretizzando, giorno dopo giorno, è quello di schiere di ragazzi e di ragazze impiegati “a ore” che tagliano e incollano, o vanno soavi in onda a leggere strisce di notizie riversate dalle agenzie di stampa dei regimi che si spartiscono il mondo.

Naturalmente con il supporto di squadre di editorialisti e di commentatori dai quali di volta in volta si può ottenere tutto e il contrario di tutto, considerato che sempre meno lettori e ascoltatori sono rimasti con la voglia di approfondire, e che c’è sempre più gente che s’appaga con i “mi piace” piuttosto che con la qualità dei contenuti.

Inoltre, in uno scenario di crisi economica profonda, la più grave - ricordiamolo fino alla nausea - dopo la depressione degli anni Trenta, accade che i movimenti sindacali e del lavoro non rappresentino più un’alternativa generale credibile a un capitalismo in crisi che genera la disoccupazione, la povertà, la sofferenza e la miseria di massa. Non a caso il filosofo tedesco Peter Sloterdijk, dovendo immaginare in onore di chi si costruiranno statue fra un secolo, indica Lee Kwan Yew, per oltre trent’anni Primo ministro di Singapore.

Perché, spiega Sloterdijk, «è stato Lee Kwan Yew a inventare il modello che si è rivelato di grande successo e che poeticamente potremmo chiamare capitalismo asiatico: un modello economico ancora più dinamico e produttivo del nostro, poiché può fare a meno della democrazia, anzi funziona meglio senza democrazia».

Diciamo che si è su questa strada anche in Europa. In Italia fin dai tempi del governo Monti, ma anche prima. Eppure uno dei compiti prioritari della professione giornalistica è appunto quello di offrire spunti quotidiani a difesa dei principi democratici della società civile.

Basterebbe semplicemente rammentare che contro la crisi e la regressione sociale ci sono moltissimi elementi per un modello alternativo di sviluppo. Per esempio: l’alternativa alla burocrazia e al controllo dall’alto è la democratizzazione e la partecipazione dal basso. Le alternative alle crescenti disuguaglianze e alla povertà sono la ridistribuzione, la tassazione progressiva e le tutele sociali universali e gratuite. E ancora, l’alternativa all’economia della speculazione distruttiva è la socializzazione delle banche e delle istituzioni creditizie, l’introduzione di controlli sui capitali e il divieto di operare in strumenti finanziari sospetti. La lista potrebbe essere molto più lunga. Pertanto una informazione che tace o peggio ancora che si sofferma su espedienti di richiamo di masse come «After the fall» di Berlusconi, sul gossip insomma, produce effetti devastanti poiché la società alla quale essa si rivolge si ritrova a non sapere più separare il “grano dal loglio”, dal momento che il dibattito pubblico non va oltre all’esercizio consultivo dei “mi piace” evitando ogni approfondimento, ogni chiarificazione e quindi, avallando il progressivo allontanamento del capitalismo dalla democrazia che il filosofo tedesco Peter Sloterdijk indica come la più grave minaccia per la società civile.

La lista potrebbe essere molto più lunga. Pertanto una informazione che tace o peggio ancora che si sofferma su espedienti di richiamo di masse come «After the fall» di Berlusconi, sul gossip insomma, produce effetti devastanti poiché la società alla quale essa si rivolge si ritrova a non sapere più separare il “grano dal loglio”, dal momento che il dibattito pubblico non va oltre all’esercizio consultivo dei “mi piace” evitando ogni approfondimento, ogni chiarificazione e quindi, avallando il progressivo allontanamento del capitalismo dalla democrazia che il filosofo tedesco Peter Sloterdijk indica come la più grave minaccia per la società civile.

In buona sostanza, siamo davanti a un’evoluzione che non è imputabile esclusivamente a internet. Infatti, la storia delle tecnologie è la storia della fluidificazione dell’informazione. Si legge sui libri che proprio i giornali in formato cartaceo, nati alla fine del XVII secolo, hanno avuto un ruolo decisivo in questo procedimento, perché essi facevano circolare l’informazione molto più rapidamente dei libri in uso fino ad allora. Dopotutto, gli esseri umani aspirano a essere parte integrante di questo flusso, e a vedere in questo panta rei (in greco antico “tutto scorre”) un’occasione di protagonismo.

Ben venga dunque una informazione che dia l’impressione di essere “aggiornata” di continuo con una velocità monitorata su ogni nuova generazione di smartphone, benché Roger Penrose - il matematico che ha scritto numerosi libri dedicati all’intelligenza artificiale - non sia d’accordo. Secondo lui il problema non si pone poiché il pensiero cosciente, proprio dell’uomo, è ben diverso dagli algoritmi complessi di cui sono capaci le macchine.

Pertanto, il credere che la “tecnologia” sia il punto centrale è una illusione. Beninteso, oggi la società può valersi di tecnologie che è possibile “usare”, ma esse - lo si tenga bene a mente - sono utilizzate anche per manipolare chi le usa. L’esempio dei “social network” ne è una dimostrazione. La stessa parola usata per descriverli è mistificatoria poiché essi non hanno “nulla di sociale”, sono anzi il contrario del sociale. Essi rappresentano la condanna all’isolamento individuale.

Il problema non è questo soltanto. In un mondo in cui - lo si è detto - si sa chi trarrà maggior vantaggio da un’atomizzazione del dibattito pubblico, la domanda fondamentale che bisogna fare è: la società civile può sopravvivere senza un giornalismo di qualità? Nel momento in cui un numero sempre più grande di persone si ritrova nell’ infosfera a “leggersi” lo smartphone, si deve avere la forza di dare una risposta molto semplice: no, non se ne può fare a meno. Avremmo tutti da guadagnarne.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

In Italia, ogni anno, fra le donne lavoratrici si verificano duecentocinquantamila eventi lesivi che ne pregiudicano l’integrità psicofisica. Alla fine del 2012 si contano novantaseimila donne ‘disabili da lavoro’. Con lesioni, soprattutto, di natura motoria, derivanti dall’impatto traumatico che caratterizza l’infortunio, con danni agli arti inferiori o superiori e alla colonna vertebrale.

In Italia, ogni anno, fra le donne lavoratrici si verificano duecentocinquantamila eventi lesivi che ne pregiudicano l’integrità psicofisica. Alla fine del 2012 si contano novantaseimila donne ‘disabili da lavoro’. Con lesioni, soprattutto, di natura motoria, derivanti dall’impatto traumatico che caratterizza l’infortunio, con danni agli arti inferiori o superiori e alla colonna vertebrale.

Diecimila donne sono affette da disabilità di tipo psicosensoriale, vedi ipoacusia o cecità, e circa quattromila riportano lesioni di natura cardiorespiratoria, risultanti dall’effetto subdolo e prolungato dell’insorgenza della malattia professionale. E seicento donne hanno un’invalidità assoluta. L’età media delle lavoratrici coinvolte è stimata intorno ai settanta anni e il 90 per cento di loro è ultracinquantenne.

Si ammalano, in particolare, le donne del Mezzogiorno, prevalentemente in Campania, in Sicilia e in Puglia, e del Centro, in Toscana e in Umbria, dove si riscontra la maggiore concentrazione di donne disabili da lavoro, meno quelle del Nord, in Emilia Romagna e Lombardia. Quelle che lavorano nei settori industria e servizi, agricoltura e professioni sanitarie, nell’ambito delle quali le infermiere detengono il primato, sono le più colpite. Ma gli infortuni più gravi, quelli che causano i maggiori gradi di menomazione, sono quelli ‘in itinere’. Ossia, quelli che hanno luogo nel percorso casa-lavoro-casa: per le donne che lavorano, il pericolo più reale e diffuso (ne sono colpite circa cinquecento ogni anno) è rappresentato dal percorso di andata o ritorno dal lavoro perché “si può considerare il segmento temporale in cui si concentrano tutti gli stress derivanti dalle molteplici difficoltà di conciliazione lavoro-casa-famiglia con inevitabili riflessi sul piano della lucidità e concentrazione e quindi della sicurezza”.  Al di là dei grandi numeri, a contare, secondo quanto si legge nell’indagine dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) ‘Tesori da scoprire: la condizione della donna infortunata nella società’, a contare è, appunto, la condizione della donna nella società dopo aver subito un infortunio sul lavoro, dimostrandosi una componente “fondamentale e solida”.

Al di là dei grandi numeri, a contare, secondo quanto si legge nell’indagine dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) ‘Tesori da scoprire: la condizione della donna infortunata nella società’, a contare è, appunto, la condizione della donna nella società dopo aver subito un infortunio sul lavoro, dimostrandosi una componente “fondamentale e solida”.

Dai dati emersi, infatti, si nota che tende a ricercare in se stessa le risorse per riprendere la propria vita quotidiana. Che continua a essere costituita dall’occuparsi della casa e della famiglia, dall’essere un punto di riferimento nell’ambito del proprio contesto famigliare, primo luogo di importanza per il processo di superamento del trauma, seguito dalla necessità di mantenere attiva e integra la sfera sociale. Ovviamente, non basta: il 42,5 per cento delle donne intervistate soffre ancora di angoscia o ansia e da qui il bisogno, per il 16,5 per cento di loro - che raggiunge il 36 per cento fra le donne sotto i cinquant’anni -, di un sostegno psicologico.

Per buona sorte, le donne infortunate non si sentono discriminate in quanto donne e, per di più, disabili. Anzi, i dati mostrano una buona integrazione nella sfera lavorativa sia nei rapporti con i colleghi sia nell’adeguamento alla (nuova)mansione professionale, anche se non può essere ignorato quel 23,5 per cento di donne che ha perso il lavoro perché spinto a licenziarsi in seguito alla persistenza di un comportamento illecito agito dai datori di lavoro che rifiutano di considerarle come una risorsa. Così come non può essere messa tra parentesi quella minoranza che, in seguito all’infortunio e con l’aumentare del grado di disabilità, subisce l’allontanamento del compagno, soprattutto fra le giovani e fra quelle del Nord, dove, però, è anche più facile costruire un nuovo rapporto sentimentale. Abbastanza autonome negli spostamenti fuori e dentro casa, facile accesso negli uffici pubblici, soprattutto nell’Italia settentrionale, e grande disponibilità fra la gente, quello che profondamente non va è la carente conoscenza e la poca consapevolezza, a prescindere dall’età, dal grado di invalidità e dall’area geografica, della proprie responsabilità e di quelle altrui riguardo al verificarsi o meno di un infortunio sul lavoro: solo il 25,5 per cento del campione, infatti, attribuisce la causa di quanto accaduto a qualcosa o a qualcun altro con un evidente ricaduta sulla propria distrazione o assenza. Manca la certezza che se le condizioni di lavoro fossero adeguate riuscirebbero a prevenire anche gli infortuni causati da distrazione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Che il cohousing fosse un strategia di sostenibilità è risaputo, in Danimarca, dagli anni sessanta. Che l’Italia lo abbia ereditato, negli anni novanta, intuendone le potenzialità, pure. Che sia un piano strategico adatto ad affrontare positivamente crisi economica e mal di solitudine della terza età, invece, lo si scopre ora. In uno studio, curato dall’architetto e ricercatore del CRESME, Sandro Polci, che considerando le condizioni abitative degli anziani e abbinandole a quelle economiche, vede nel silver cohousing “una delle esperienze più innovative nel campo della residenzialità e dell’inclusione sociale.

Si tratta di uno strumento per l’approccio sistemico alle nuove forme di socialità, attraverso la costruzione e la realizzazione di comunità residenziali nelle quali i singoli soggetti collaborano, coabitano, condividono e cooperano insieme con un obiettivo comune”.

I dati parlano chiaro: la popolazione anziana è in veloce aumento, con un incremento del 155 per cento dal 1961 al 2011 e con la previsione di un incremento del 33 per cento per il 2050. La situazione economica è preoccupante giacché il 45,9 per cento dei pensionati percepisce una pensione inferiore ai mille euro mensili e un milione e rotti di loro ne ha una sotto i cinquecento euro al mese.

Arrivare alla fine del mese è un impresa, visto che l’80 per cento dell’assegno è speso per tre voci - casa, bollette, spesa. Infine, anche sul piano abitativo la situazione non è rosea: solo il 32,70 degli anziani vive da solo e in case di proprietà; nel 61,2 per cento dei casi l’abitazione ha un numero di vani superiore a quattro, è in condizioni mediocri, non ha un vero e proprio impianto di riscaldamento ed è priva di ascensore.

Va da sé che il silver cohousing è la soluzione per incrementare la capacità di spesa degli anziani, destinando le risorse rimanenti ad aumentare il loro benessere; utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare mal distribuito; riscattare gli anziani dai problemi della solitudine, dell’isolamento e dell’esclusione, ovviando ai problemi di mancata assistenza; superare gli ostacoli legati alle cure sanitarie a favore di un’assistenza domiciliare meglio organizzata. L’indagine Silver cohousing nasce con l’intento di “stimolare la realizzazione di un programma sperimentale che favorisca la condivisione di alloggi esistenti tra due o più coinquilini consentendo la razionalizzazione nell’uso del patrimonio immobiliare esistente, soprattutto da parte di anziani che vivono soli, che sono numerosi e in costante aumento.

L’indagine Silver cohousing nasce con l’intento di “stimolare la realizzazione di un programma sperimentale che favorisca la condivisione di alloggi esistenti tra due o più coinquilini consentendo la razionalizzazione nell’uso del patrimonio immobiliare esistente, soprattutto da parte di anziani che vivono soli, che sono numerosi e in costante aumento.

L’individuazione di condizioni di razionalizzazione del patrimonio immobiliare abitato dagli anziani consente di pensare anche a un’ottimizzazione delle risorse economiche legate alla quotidianità”. Generando una “liberalizzazione delle risorse” pari a 352 euro al mese a nucleo familiare per nucleo di due anziani fino a 1.028 euro per nucleo di quattro persone. E in un range esteso, da un minimo di 422 milioni di euro fino a un massimo di 2.466 di euro.

Quanto al patrimonio immobiliare, tale politica potrebbe reimmettere sul mercato da centomila a duecentomila alloggi oggi occupati da un solo anziano e da sessantamila a centoventimila abitazioni di grandi dimensioni. Anche se “bisogna evitare che il patrimonio degli anziani venga svalorizzato e perda le caratteristiche di risorsa”.

Parola della direttrice di “Abitare e Anziani”, associazione nazionale nata con l’obiettivo di migliorare le condizioni abitative della terza età, Assunta D’Innocenzo. La quale sostiene che il silver cohousing è “una risposta possibile ma va approfondita, cioè può essere una buona strada se si formano le occasioni, ossia se le istituzioni o le associazioni possano fare da filtro e governare questo processo”.

Nel senso che, a differenza del cohousing che consente di progettare insieme la propria vita, nella accezione silver il processo è piuttosto complicato: “Sono situazioni che si devono autopromuovere, è più difficile liberare un patrimonio perché persone anziane possano andare a vivere insieme”. Però accade, anche in barba ai pregiudizi: “Due consuocere - racconta D’Innnocenzo - hanno venduto le loro rispettive abitazioni e ne hanno acquistato una insieme, vicino ai figli”.