- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Il bullismo è sempre più cyber. Ed è per questo che, a fronte di un vuoto normativo nell’ordinamento giuridico italiano, il ministero dello Sviluppo economico ha promosso, l’8 gennaio scorso, un Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Aperto alla consultazione pubblica fino al 24 febbraio prossimo, tre sono le linee direttrici del documento, costituito da cinque articoli.

Si parte dalla prevenzione, verso la quale l’articolo quattro impegna gli aderenti al Codice a effettuare campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete; quindi la segnalazione, per la quale, gli articoli uno e due stabiliscono che gli operatori che forniscono servizi di social network, di contenuti online e di piattaforme User Generated Content si impegnano a mettere a disposizione dei propri utenti “appositi meccanismi di segnalazione - visibili, semplici e diretti - di episodi di cyberbullismo”; infine, l’intervento tempestivo, e cioè entro due ore dall’avvenuta segnalazione, per evitare che le azioni si ripetano o si protraggano nel tempo.

Con la possibilità di risalire all’identità degli artefici di atti violenti o lesivi. Si, perché, a parità di violenza (che sia online o offline, poco importa) che ha come destinataria (sempre) la diversità, una delle caratteristiche che differenzia il bullismo da quello cyber è l’anonimato consentito dal web. E la quantità (infinita) delle persone che possono prenderne parte.

Queste condizioni peggiorano la gravità del fenomeno e, come si legge nell’ultima ricerca “I ragazzi e il cyber bullismo” di Save the children, rendono più dolorosa l’aggressione. Anche perché non ci sono limiti a quello che si può fare o dire, diffondendo immagini o foto denigratorie, perseguitando il profilo della vittima attraverso pagine o gruppi “contro”, utilizzando email aggressive o minacciose, e non ci sono soglie spazio-temporali.

Le motivazioni delle aggressioni? Non certamente perché il gruppo fa perdere la testa, come alcune dichiarazioni lascerebbero pensare. Piuttosto, dice la ricerca, per la mancata accettazione dell’orientamento sessuale, delle caratteristiche fisiche, dell’identità sessuale (se è femmina, “perché brutta o perché bella”), della provenienza geografica. O perché apparentemente poco sveglia o "secchiona". E così la vittima si isola, va in depressione, rinuncia a confidarsi, comincia ad andare male a scuola, reagisce in maniera violenta, si autocommisera. Per ovviare a queste drammatiche conseguenze, le associazioni del settore accolgono favorevolmente il nuovo Codice. E perché possa rispondere adeguatamente ai bisogni di tutela del minore online, Save the children invita a “un approccio sempre più strutturato e inclusivo”. Che utilizzi un servizio e un linguaggio child friendly e un “sistema di feedback delle segnalazioni inviate puntuale e appropriato”.

Per ovviare a queste drammatiche conseguenze, le associazioni del settore accolgono favorevolmente il nuovo Codice. E perché possa rispondere adeguatamente ai bisogni di tutela del minore online, Save the children invita a “un approccio sempre più strutturato e inclusivo”. Che utilizzi un servizio e un linguaggio child friendly e un “sistema di feedback delle segnalazioni inviate puntuale e appropriato”.

L’esperienza maturata sul campo da Save the children dimostra infatti che gli adolescenti dichiarano di non utilizzare mai gli strumenti esistenti poiché scarsamente visibili nelle interfacce grafiche dei portali e quando manca un chiaro feedback sulla presa in carico, la loro segnalazione diventa pressocchè inutile.

Per la presidente nazionale del Movimento italiano genitori (Moige), Maria Rita Munizzi, “la facilità con la quale chiunque può navigare in Rete, l’assenza di controlli sui contenuti virtuali e la mancanza di tutele per la privacy dei minori, dimostrano come l'approvazione di un Codice di autoregolamentazione sia assolutamente urgente, anche se è solo un piccolo passo per la tutela dei minori. Un codice di autoregolamentazione, infatti, ha sempre dei forti limiti.

Al momento, non sono indicate le pene per le aziende che, pur avendolo sottoscritto, non lo applicheranno o lo violeranno. Ci auguriamo che si possa al più presto arrivare a una norma di legge in materia di cyberbullismo, che sarebbe davvero efficace".

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Alcuni nostri soldati sono morti per esposizione all'uranio impoverito? Sul caso indaga una commissione parlamentare e la Procura di Rimini. A documentarlo, numerose testimonianze di soldati ammalati, molti dei quali già morti. I dati dell’Osservatorio Militare riferiscono di 305 casi di soldati morti per esposizione all’uranio impoverito, ma il sospetto è che non sia solo questo l’agente killer per i nostri militari.

L’aumento di malati di linfomi e leucemie, in modo particolare, anche tra chi non ha mai messo piede in missioni internazionali, fa pensare che siano anche altre le cause di questa impennata di casi di tumore. Il numero di malati oncologici tra i militari raggiunge i 70 mila casi. Un numero impressionante se pensiamo al dato per cui le persone scelte per la carriera militare sono selezionate di norma anche in virtù di uno stato di salute ottimale.

Quel che è certo, e che rappresenta un’anomalia da sanare, è che gli arruolati vengono sottoposti a cocktail di vaccini senza alcuna informazione preventiva sui farmaci utilizzati e quindi senza adeguata valutazione dell’impatto che alcuni medicinali potrebbero avere sul singolo per storia individuale e anamnesi familiare. Nell’era del consenso informato e dei pazienti consapevoli è certamente una prassi errata e pericolosa, non soltanto lesiva del diritto alla salute, ma forse, sarà il caso di riconoscerlo con i numeri di questi malati in mano, affatto efficace.

Magari protocolli personalizzati eviterebbero questi casi di cancro precoce. Non mancano, questa la nota disarmante e insidiosa, rischi di accuse per insubordinazione per chi volesse essere informato e scegliere di conseguenza, come accaduto all’ex maresciallo dell’aeronautica, Luigi Sanna.

I casi sono classificati e analizzati da tempo e a battersi per la causa c’è Domenico Leggiero, maresciallo in servizio presso l’Osservatorio, mentre l’indagine, che fa capo al procuratore di Rimini, Davide Ercolani, va avanti seppure in un clima generalizzato di ostracismo dei militari che hanno parlato e denunciato.

Sui casi dei morti per uranio impoverito c’era stata nel 2009 un’inchiesta giornalistica dal titolo “l’Italia chiamò”, a firma di Leonardo Brogioni, Angelo Miotto e Matteo Scanni. Il servizio documentava, tra le altre cose, il lavoro dei soldati a mani nude - Operazione Vulcano - mentre bonificano campi e territori del Kossovo. E poi storie. Teste rasate questa volta per le sedute di chemio, cartelle cliniche, giovani padri e mariti in guerra con le cellule impazzite del Linfoma di Hodkin o dell’adenocarcinoma polmonare. Ex soldati che hanno faticato a trovare alleanza e solidarietà non appena diventati testimoni scomodi. I casi sono innumerevoli e tutti preziosi nella faticosa ricostruzione delle responsabilità. Gianbattista Marica, ex parà simbolo numero uno della battaglia e malato di linfoma dopo una missione in Somalia, tre mesi prima di morire - nel 2009 - aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze un maxi risarcimento, il primo in Italia per oltre mezzo milione di euro.

Ex soldati che hanno faticato a trovare alleanza e solidarietà non appena diventati testimoni scomodi. I casi sono innumerevoli e tutti preziosi nella faticosa ricostruzione delle responsabilità. Gianbattista Marica, ex parà simbolo numero uno della battaglia e malato di linfoma dopo una missione in Somalia, tre mesi prima di morire - nel 2009 - aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze un maxi risarcimento, il primo in Italia per oltre mezzo milione di euro.

L’85% dei soldati ammalati di cancro non è mai andato all’estero e questo, senza dubbi, mette in luce anomalie da approfondire nel reclutamento più che nelle azioni di guerra e di pace delle nostre forze armate.

Finora i vertici hanno smarcato la responsabilità rivendicando di essersi sottoposti alle stesse prassi delle truppe. Pur nell’ovvia differenza di numeri si potrebbe passare in rassegna la casistica dei malati dagli ufficiali in su. Si potrebbero esaminare i malati post congedo e quanti, tra questi, non hanno ricondotto la loro patologia alla vita in divisa. Si dovrebbe, certamente, pretendere un’azione di controllo e studio perorata con maggior forza dalla politica sui vertici militari. Una commissione straordinaria di medici e ricercatori e uomini di scienza neutri.

Il Ministro della Difesa e il governo non possono demandare a bega militare un caso di vera e propria emergenza di salute nazionale che riguarda, paradossalmente, proprio quei ragazzi che sotto il tricolore venivano ringraziati e omaggiati - con tanto di spot televisivo - dalla Patria. Quella per cui molti hanno dato la vita senza bisogno di andare in guerra.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

“Ci sono temi sui quali la giustizia è nelle mani di pochi coraggiosi, uno di questi ha pagato con la vita…”. Così Sondra Coggio, giornalista per il Secolo XIX (redazione di La Spezia), ripercorrendo le linee guida del suo libro - inchiesta, “Il Golfo dei Veleni” (Cut - up Edizioni), appena pubblicato. L’incipit introduce una data, il 13 dicembre 1995, giorno in cui il capitano di corvetta Natale De Grazia, che indagava sulle navi dei veleni e sui traffici illeciti dei rifiuti nel porto di La Spezia, si ritrovò a morire per strada, a torso nudo sotto la pioggia, dopo aver consumato un pasto in un autogrill della Salerno - Reggio Calabria. Per diciotto anni, si è parlato di “morte naturale” fino alla desecretazione degli atti che ne attesta, invece, l’omicidio; il libro si chiude, quindi, con l’auspicio di un proseguimento d’ indagini per la magistratura spezzina.

Nondimeno, è da tutte le istituzioni cittadine che si attende una risposta, un input d’orgoglio civile, perché sono tanti i testi (fra tutti, “Trafficanti” di Andrea Palladino), o le inchieste giornalistiche (L’Espresso) sui tavoli delle procure di mezza Italia, storie agghiaccianti incentrate sugli occultamenti o inabissamenti di materiali radioattivi e sempre, la città di La Spezia, appare coimputata, crocevia indiscusso per queste attività illegali. Se in trent’anni, le procure disseminate nel belpaese non sono riuscite a spingersi oltre l’archiviazione per “mancanza di prove oggettive”, al medesimo risultato potrebbe attenersi anche la magistratura spezzina, a meno di un ultimo, sferzante exploit probatorio che, dopo tante reticenze e ingiustizie, possa finalmente riannodare i fili attraverso una discernibile realtà processuale dei fatti.

E di fatti nuovi ce ne sono, come spiega la stessa Coggio: per esempio, la testimonianza (1997) del pentito Schiavone, anche questa desecretata, le prove inconfutabili che il capitano De Grazia fu avvelenato mentre si apprestava a raggiungere La Spezia “dove non arriverà mai e dove avrebbe acquisito l’ultimo tassello (quello definitivo) del suo puzzle…”. Perché, è certo, che le navi “a perdere”, la Rigel, la Latvia, la Rosso (ex Jolly Rosso), fatte debitamente “naufragare” o incagliate lungo le rotte del Mediterraneo, parcheggiarono e mollarono gli ormeggi nel e dal porto di La Spezia. E sempre a La Spezia c’è chi teneva i fili tra la supervision portuale e la criminalità organizzata, chi assicurava un lasciapassare ai mercantili, spesso in pessimo stato, raggirando passaggi importanti, verifiche e controllo dei carichi.

Già, La Spezia: moli appartati, installazioni militari, fabbriche d’armi, crocevia di servizi segreti deviati e uomini d’affari. Una città portuale senza spiaggia, ultima chance per alzare il velo di silenzio e omertà cui, in parte, è complice quella politica che paventa le verità con omissis, riserbo, decretazioni: il lato più oscuro del nostro paese. Dopo quattro anni di nuove indagini, a seguito di un riscontro fortissimamente voluto da Legambiente (tramite un esposto presentato nel 2009), la magistratura spezzina si ripresenta con un’archiviazione e “nessuna notizia di reato”. Gli ambientalisti si oppongono, chiedendo al Gip d’andare avanti ora che ci sono simmetrie e prove concrete: “Elementi tali da far ritenere che a La Spezia, come in Italia, il capitolo navi dei veleni connesso al tema dei rifiuti tossici, sia ancora attuale; tanto in base alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quanto alla nuova perizia sulle cause del decesso del capitano De Grazia, che stabilisce la morte non naturale dell'investigatore…”.

Dopo quattro anni di nuove indagini, a seguito di un riscontro fortissimamente voluto da Legambiente (tramite un esposto presentato nel 2009), la magistratura spezzina si ripresenta con un’archiviazione e “nessuna notizia di reato”. Gli ambientalisti si oppongono, chiedendo al Gip d’andare avanti ora che ci sono simmetrie e prove concrete: “Elementi tali da far ritenere che a La Spezia, come in Italia, il capitolo navi dei veleni connesso al tema dei rifiuti tossici, sia ancora attuale; tanto in base alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quanto alla nuova perizia sulle cause del decesso del capitano De Grazia, che stabilisce la morte non naturale dell'investigatore…”.

Il riesame, rinviato al prossimo 22 gennaio, in virtù, appunto, di una nuova documentazione presentata dalla dr.ssa Valentina Antonini, legale di Legambiente, si evince “in un quadro indiziario emerso dall’audizione di fonti testimoniali nell’ambito delle commissioni parlamentari d’inchiesta…”.

A nulla sono valse le dichiarazioni di Francesco Fonti (nel 2009), cui è scaturito l’esposto. Il pentito di 'ndrangheta (deceduto nel 2012), parlò di una nave carica di rifiuti tossici, intenzionalmente “affondata” nel golfo di La Spezia, a quattrocento miglia dalla costa, con il placet della criminalità organizzata i cui target di scarico/rifiuti erano, secondo Fonti, anche paesi africani come Kenya, Somalia, Zaire, oltre ai fondali dei nostri mari: una deposizione reboante quanto inattendibile, secondo la magistratura.

Tutto questo mentre la procura di Nocera Inferiore, riapriva le indagini sulla strana dipartita del trentanovenne capitano Natale De Grazia, ravvisando elementi utili nel formulare l’ipotesi d’omicidio per avvelenamento, poiché, come scrisse Antonino Greco, capo del nucleo operativo provinciale dei Carabinieri a Reggio Calabria: “Si attivarono forze occulte di non facile identificazione” a seguire i movimenti dell’investigatore in procinto di chiudere le sue indagini. A De Grazia, infatti, mancavano i dati inerenti di 180 imbarcazioni affondate, fu eliminato durante il viaggio in macchina verso La Spezia, nel cui porto era stata ormeggiata, nel frattempo, l’ennesima carretta del mare, la Latvia.

Si presume che la morte del capitano e la presenza della Latvia siano due elementi irrimediabilmente connessi; tant’è che due giorni dopo la nave prese il largo con il suo carico misterioso. C’è voluto un intervallo lunghissimo per smentire la “verità ufficiale” di un “attacco di cuore improvviso”, accertare, invece, che De Grazia morì per “cause tossiche”, avvalorando la tesi dell’intrigo internazionale, a riprova di quanto sostiene anche la relazione conclusiva della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti. Uno scenario accuratamente ricostruito nei “Trafficanti” di Andrea Palladino, un testo che, se non fosse tragicamente autentico, si potrebbe definire come la trama di una narrazione noir: nella notte del 10 settembre 1983, sul confine di Ventimiglia, un trasporto speciale pervenuto da Seveso, con quarantuno bidoni di diossina, passa di mano in mano, da un senatore italiano a un trafficante marsigliese, ex paracadutista. S’intraprende così una caccia in tutta Europa: dov’è finito il carico mortale, zeppo di scorie dell’Icmesa? E’ da quel giallo internazionale che ha origine il traffico dei rifiuti.

Uno scenario accuratamente ricostruito nei “Trafficanti” di Andrea Palladino, un testo che, se non fosse tragicamente autentico, si potrebbe definire come la trama di una narrazione noir: nella notte del 10 settembre 1983, sul confine di Ventimiglia, un trasporto speciale pervenuto da Seveso, con quarantuno bidoni di diossina, passa di mano in mano, da un senatore italiano a un trafficante marsigliese, ex paracadutista. S’intraprende così una caccia in tutta Europa: dov’è finito il carico mortale, zeppo di scorie dell’Icmesa? E’ da quel giallo internazionale che ha origine il traffico dei rifiuti.

Dalle navi dei veleni e dal porto di La Spezia si arrivò a eliminare un investigatore integerrimo e scomodo come Natale De Grazia, all’esecuzione della giornalista del TG1, Ilaria Alpi e del suo operatore, Miran Hrovatin, in Somalia (dietro il duplice omicidio, transazioni d’armi e rifiuti tossici), fino al veneficio sistematico della Terra dei Fuochi nel Casertano, dove, come afferma Schiavone, “moriranno di cancro, nel giro di vent’anni…”.

Il sottobosco dei “trafficanti” è nel cosiddetto “mondo degli affari”, con persone prive di scrupoli che eludono le leggi vigenti sullo smaltimento, economizzando con la “sparizione”, l’inabissamento o l’interramento. Al loro servizio si offrono “professionisti” e “consulenti” come l’ingegner Giorgio Comerio, esperto di mine marine, che aveva progettato un vettore capace d’affondare nelle acque del Mediterraneo le scorie radioattive. O insospettabili manager al servizio di una società finanziaria svizzera che recapitavano alle aziende chimiche europee vere e proprie “circolari”, annunciando la possibilità di far sparire i rifiuti tossici nei paesi africani.

Tutti s’incontravano, si scambiavano “favori”, intrecciando legami con la malavita, dividendosi i mercati e le contabilità “in nero” delle tangenti. Un sistema molto ben congegnato, una geografia complessa che l’autore traccia anche attraverso fonti e rivelazioni inedite di “collaboratori” che tutt’oggi vivono sotto copertura.

Quando Palladino scrive che “la discarica Pitelli e La Spezia sono il simbolo vivo dell’Italia dei veleni”, ricordiamoci che per vent’anni, dai settanta ai novanta, nell’immondezzaio spezzino, un sito, tra l’altro, definito d’alto valore paesaggistico, sono finiti rifiuti nocivi al massimo grado (scorie nucleari, diossina di Seveso, scarti tossici sbarcati dalle prime navi dei veleni), mentre il processo per “disastro ambientale” terminato nel 2011, ha visto assolti tutti gli imputati per “inconsistenza dei fatti”.

A La Spezia, in quel “golfo dei poeti” tra Liguria e Toscana che Napoleone definì “il più bello del mondo”, dove soggiornò D.H. Lawrence decantandone le meraviglie e Richard Wagner ne fu tal punto ispirato che vi compose il preludio all’Oro del Reno, il crocevia internazionale dei veleni si inaugurò nel 1997. Il primo mercantile fu Lorna I, svanito nel nulla nel Mar Nero assieme al suo equipaggio, come pure dall’inchiesta sul traffico d’armi intrapresa alla procura di Trento dal giudice Carlo Palermo.

A La Spezia, in quel “golfo dei poeti” tra Liguria e Toscana che Napoleone definì “il più bello del mondo”, dove soggiornò D.H. Lawrence decantandone le meraviglie e Richard Wagner ne fu tal punto ispirato che vi compose il preludio all’Oro del Reno, il crocevia internazionale dei veleni si inaugurò nel 1997. Il primo mercantile fu Lorna I, svanito nel nulla nel Mar Nero assieme al suo equipaggio, come pure dall’inchiesta sul traffico d’armi intrapresa alla procura di Trento dal giudice Carlo Palermo.

Seguì la motonave Nikos I, partita alla volta di Lomè in Togo, mai arrivata a destinazione, sparita in circostanze nebulose. Toccò poi alla Panayota, partita da La Spezia il 2 febbraio 1986, affondata l’11 marzo nei pressi dell’isola di Pianosa, dove testimonianze dell’epoca (raccolte da Legambiente), riferirono di un non meglio identificato “fango nauseabondo con vaste zone schiumose in evidente stato di putrefazione…”.

Al largo di Capo Spartivento scomparvero la Rigel e il suo carico ritenuto “sospetto” dalla procura di Reggio Calabria. Nel 1989, la Jolly Rosso, fu inviata in Libano dal governo italiano per il recupero di 2mila tonnellate in rifiuti tossici scaricati in precedenza da una società lombarda. Il mercantile, rinominato Rosso, prese il largo dal porto di La Spezia il 4 dicembre 1990 per incagliarsi a ridosso di Amantea, piccolo comune sulla costa calabra. Ufficialmente, il carico trasportava innocui generi di consumo, ma erano note agli inquirenti le attività illecite intorno al suo andirivieni; anche l’ultima delle tre inchieste (2009), sul caso Amantea, si è chiusa con un nulla di fatto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Giovanni Gnazzi

di Giovanni Gnazzi

In mutande i maschi, mutande e reggiseno le donne, insomma mezzi nudi alla meta, pochi giorni orsono alcune centinaia di giovani si sono accampati fuori dai negozi della catena Desigual in attesa di entrarvi all’apertura dei saldi. In palio, per un certo numero di ingressi, c’era la possibilità di scegliere dei capi con i quali coprirsi (o vestirsi, a seconda del gusto) gratuitamente. Una trovata geniale dal punto di vista del marketing pubblicitario, (benché non nuova, ma ormai solo una riedizione annuale) quella della catena d’abbigliamento spagnola. Certo, avere gratis jeans, magliette o camicie è stimolante.

Quello che però intristisce e non poco è assistere allo spettacolo poco edificante delle file di seminudi allegri in fila davanti all'ingresso del negozio. Entusiasti di essere in fila seminudi, gioiosi all’idea di venir fotografati, affatto turbati dal dover semmai spiegare a casa o agli amici come sia possibile diventare ridicoli di fronte ad un acquisto, i protagonisti della sit-commedy italiana hanno deciso di farci cominciare l’anno con sufficiente mestizia.

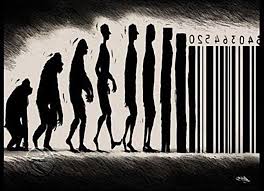

Cosa non si farebbe ormai pur di essere visti, possibilmente fotografati e meglio ancora ripresi dalle telecamere? Si balla sui cubi dimenandosi, ci si cala qualunque porcheria o si grida qualunque fesseria pur di farsi notare, pur di ricordare a tutti e tutte che sì, io c’ero, non mi hai visto? Si sommano i like facendo finta di essere popolari, si twitta qualunque imbecillità per ricordare di esserci, ci si scanna in televisione per opinioni prive persino del supporto della sintassi del pensiero oltre che di quella della parola. Ma l’importante è gridare che si vive, che si esiste, caso mai qualcuno non se ne fosse accorto e non fosse rimasto francamente stupito di tanta energia vitale.

L’esibizionismo, è ormai accertato, è una delle principali leve della comunicazione, sia fisica che verbale, con le quali si caratterizza il sistema di relazioni umane in vigore. Vista la difficoltà seria del bisogno di essere qualcuno prima di qualcosa, si è ormai affermato senza più rivali il bisogno di apparire. Dove, quanto tempo, perché e per dire cosa è questione secondaria, l’importante è poter dire a se stessi e agli altri “sono in tv”. Il cogito ergo sum è stato seppellito del “mi vedete, quindi sono”. Le famiglie a casa che registrano affannose e poi rivedono in salotto le performances dei familiari a favore di telecamera sono il risultato finale di un malcelato senso dell’informazione dal basso.

Ma se la sottocultura che c’invade è ormai difficile persino da denunciare, è assistere alle carezze che i media gli offrono che crea amarezza. Non si tratta di democratizzazione della comunicazione, della generazione di citizen journalism che dovrebbe ribaltare la gerarchia del potere nelle notizie da offrire, niente affatto. Non c’è una informazione di regime ed una alternativa, o anche solo diversa nel grande circo Barnum del mercato della circolazione delle idee. Tutto nuota a favor di corrente.

Si tratta semmai di seppellire definitivamente il bisogno di conoscere con quello di produrre idiozia a basso costo e ad alto rendimento. A questa crescente degenerazione di una professione e alla ormai inarrestabile caduta della capacità collettiva di giudicare, ha contribuito il giornalismo dell’antefatto e del retroscena, delle macchiette e delle scenette, delle corse dietro al personaggio del momento per poter solleticare il pettegolezzo pubblico, ben più pericoloso dell’omonimo debito.

Si tratta semmai di seppellire definitivamente il bisogno di conoscere con quello di produrre idiozia a basso costo e ad alto rendimento. A questa crescente degenerazione di una professione e alla ormai inarrestabile caduta della capacità collettiva di giudicare, ha contribuito il giornalismo dell’antefatto e del retroscena, delle macchiette e delle scenette, delle corse dietro al personaggio del momento per poter solleticare il pettegolezzo pubblico, ben più pericoloso dell’omonimo debito.

Quell’intruglio di voyerismo e cinismo che porta colleghi (per modo di dire) a piazzare obiettivi e microfoni sotto le facce di chi niente ha da dire e niente ha da fare, destinato a rispondere con idiozie a domande idiote, è stato l’apripista di questo nuovo modo di costruire comunicazione, sempre più simile alla autogenerazione di un evento che all’informazione di fatti. E dunque perché stupirsi se i principali quotidiani mettevano in prima pagina le foto degli idioti in fila a celebrare l’evento e la propria partecipazione? La questione antica tra il modo di offrire informazione e la domanda della stessa è ormai definitivamente iscrivibile all’antica questione dell’uovo o della gallina.

Nello specifico, di fronte all’informazione che destina le sue prime pagine alle file urlanti di mezzi nudi senza sentire il bisogno di scrivere parole severe al riguardo, o anche solo di porre domande circa il dove si stia precipitando, spinge a pensare che quelle righe non scritte al pari delle banalità scritte, stiano proprio in sintonia con le file entusiaste di seminudi sui marciapiedi. A dimostrare che i coglioni, purtroppo, non stanno solo nelle mutande.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis - Alexis Nzola

di Rosa Ana De Santis - Alexis Nzola

Il caso delle adozioni internazionali legate allo Stato del Congo esplode sulla stampa nazionale, con sincronia provvidenziale, nei giorni di Natale, obbligati per costume al rito della bontà. L’editoriale del 24 dicembre sulla prima del Corriere della Sera, a firma di Aldo Cazzullo, denuncia la “burocrazia senza cuore” che tiene 24 coppie italiane di aspiranti genitori bloccate in Africa ad un passo dalla chiusura dell’iter che avrebbe permesso loro di tornare a casa con il figlio dato in adozione. Si invoca un nuovo intervento del Ministro Kyenge a Kinshasa.

Accade cosi che mentre tutti si addolorano sulla situazione di incertezza e confusione che grava su questi cittadini italiani in attesa, certamente vittime di un ingranaggio ben più ampio e complicato, pochi si interroghino sulle origini e le motivazioni che hanno spinto il governo del Congo ad agire in questo modo. Forse la fotografia di un Paese che nega diritti a bambini orfani di avere una famiglia è troppo odiosa per essere tutta reale. E forse l’informazione dovrebbe tener conto dello scenario e non solo delle lacrime sul finale.

Dal 25 settembre scorso il Congo ha dovuto sospendere per un anno tutte le adozioni internazionali per sospetti di irregolarità riguardo le pratiche e le procedure di adozione. Dato curioso a questo proposito, infatti, è che mentre risulta diminuito notevolmente il numero delle adozioni internazionali, la domanda per bambini Africani (Etiopici e Congolesi in special modo), negli ultimi 3-4 anni è rapidamente aumentata. Parallelamente a questo aumento di richieste va tenuto conto del rapido fiorire di numerosissime agenzie deputate alle pratiche di adozione. Molte quelle religiose, tante quelle made in USA. Per tutti lavoro e guadagno sotto vari punti di vista.

Di fronte a questa anomalia le autorità governative hanno dovuto vederci chiaro e lo hanno fatto anche su pratiche in dirittura d’arrivo. C’è chi la chiama crudeltà burocratica e chi non può fare a meno di pensare che ci siano varie forme di corruzione e di irregolarità dietro ai numeri di questo aumento di figli africani. Ancor più strano se si riflette su quello che è sempre stato l’atteggiamento degli Stati Africani di fronte al tema dell’adozione.

![]() Il Congo infatti, come altri paesi, non ha ancora ratificato la Convenzione di Hague che disciplina la materia adozioni e ha sempre preferito una politica di sostegno a distanza sul modello rivendicato da Unicef e su cui ufficialmente si è espresso con parere favorevole il Forum dei Paesi Africani ad Addis Abeba nel 2012.

Il Congo infatti, come altri paesi, non ha ancora ratificato la Convenzione di Hague che disciplina la materia adozioni e ha sempre preferito una politica di sostegno a distanza sul modello rivendicato da Unicef e su cui ufficialmente si è espresso con parere favorevole il Forum dei Paesi Africani ad Addis Abeba nel 2012.

L’opzione del sostegno nel Paese d’origine rappresenterebbe, se esteso, sia un modo per ovviare alle corruzioni bipartisan, al business dei curatori delle pratiche e alle rigidità dei rapporti bilaterali, che una formula ben coniugabile con il tessuto culturale di moltissimi Paesi Africani legati all’organizzazione sociale dei clan dove in effetti, e anche questo è stato spesso svelato, è quasi impossibile diventare realmente bambini orfani, pur nell’assenza dei genitori biologici.

Presentare quindi il caso del Congo come uno scontro tra una crudele “ragion di Stato” e i diritti dei bambini, un duello di carte e leggine, è un modo parziale e inutile di presentare la storia di questi italiani. E non si riesce a capire come mai, pur sapendo che il Congo aveva bloccato le adozioni, le famiglie siano partite lo stesso. Chi ha insistito affinchè l'operazione non si fermasse e chi, nel caso, ha garantito che si sarebbe potuto procedere nonostante il blocco deciso dal governo?

O forse, dal momento che si tratta di un governo di un paese africano si riteneva un qualunque atto normativo non sufficiente a fermare l'operazione? Sono molti e nessuno di essi positivi i dubbi che si generano intorno ad una condotta poco chiara. E che sia semplice agire in profondità nella tempesta emotiva che assale le coppie che dedicano ogni sforzo ed ogni sogno all'adozione di un bimbo é evidente; ma rende la vicenda meno trasparente e consegna queste coppie al ruolo di vittime.

Ma non di un paese che vuole capire. Piuttosto di quanti hanno ingrassato tasche e potere sull’affare degli orfanotrofi, su quanti hanno raggirato famiglie povere per avere finti orfani spendibili. Le obbligate indagini suonerebbero meno spietate se a farle fosse uno Stato non africano. Allora si parlerebbe di scandali e necessaria tutela dell’infanzia. Allora non avremmo potuto scrivere con eccesso di semplificazione di un Paese che impedisce a degli orfani di avere una famiglia. Ma così non avremmo avuto il nostro Natale.