- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Basta percorre una strada statale come la Via Salaria, a dieci minuti dal centro di Roma e dai quartieri bene, anche all’ora di cena. Le troverete appostate, in accomodamenti di fortuna ma stabili, le prostitute. La maggior parte giovanissime, poco più di adolescenti, con accento dell’est. Non di rado capita di vedere qualcuna incinta. Una signora che le organizza e qualche uomo di guardia che spunta. Infine macchine di tutti i tipi e clienti che ogni notte vanno a caccia indisturbati. Non mancano saltuariamente carabinieri e polizia municipale, ma lo spettacolo la sera successiva torna a ripetersi con assoluta tranquillità.

Il convegno in corso a Torino del Gruppo Abele sul fenomeno della prostituzione prova a tracciare un ritratto sociologico dei clienti. E’ impossibile individuare una tipologia specifica dei 2,5 milioni di uomini che pagano per il sesso da strada. Italiani, sposati ma anche stranieri e uomini soli. Sacerdoti, maschi giovani ma anche anziani e molti anche con un titolo d’istruzione alto.

Varietà assoluta della clientela che corrisponde a modalità diverse di approccio con le prostitute. Molti preferiscono le straniere schiave perché con meno potere di negoziazione nello scambio di sesso e denaro e probabilmente più soggiogabili nel rapporto sessuale.

I due grandi sottogruppi sono rappresentati da coloro che nella prostituta cercano un rapporto complementare a una relazione stabile, l’altro da uomini soli che nel sesso mercenario vedono l’unica possibilità di appagamento e l’unica chance.

Il dramma italiano è aver respinto la coscienza del fenomeno della prostituzione, aver chiuso le case delle prestazioni, aver espulso dalla norma la questione - un tipico atteggiamento di rimozione culturale made in Italy - per aver permesso di tollerarlo in modalità squallide, pericolose, ben più plateali e spesso contigue a scellerate violenze, nonché alle mafie che proliferano nell’entrata di donne schiave, di clandestine, di anonime senza documenti lasciate alla mercè dei clienti.

Come le scene dei bordelli sotto al cielo siano tollerabili nel Paese del buon costume, della famiglia, delle leggi ad alto tasso di eticità è il segno della contraddizione assoluta che attraversa il rapporto tra legge e morale in Italia. La confusione tra i valori in cui credere e la necessità di una legge che intervenga su fenomeni dilaganti e criminali come quello della prostituzione, magari anche con finalità restrittive ed educative, è da sempre materia incandescente. Da una parte è prova di ipocrisia culturale annidata nel corredo genetico dell’italiano fintamente cattolico e di un problema mai risolto e metabolizzato rispetto al sesso e alla libertà delle donne; dall’altra un comodo alibi per i maschi fruitori dei corpi a pagamento per rimanere anonimi, non esibire un documento, non entrare nelle case del sesso e continuare indisturbati la recita dei padri di famiglia al mattino seguente.

Da una parte è prova di ipocrisia culturale annidata nel corredo genetico dell’italiano fintamente cattolico e di un problema mai risolto e metabolizzato rispetto al sesso e alla libertà delle donne; dall’altra un comodo alibi per i maschi fruitori dei corpi a pagamento per rimanere anonimi, non esibire un documento, non entrare nelle case del sesso e continuare indisturbati la recita dei padri di famiglia al mattino seguente.

La distinzione tra etica e morale è ciò che consente alla legge di essere valida a prescindere dai valori e disvalori di ognuno, di assicurare protezione alle vittime della tratta che sono senza dubbio l’anello più debole dell’oscena catena, ma anche alla moglie di quel cliente che rischia ogni giorno di essere contagiata dalle malattie del sesso.

Normare un fenomeno obbliga a vederlo e a prenderne atto. A inserirlo nel tessuto sociale, a condannarlo e reprimerlo anche, ma in parallelo ad educare, a prevenire, a informare. L’evoluzione morale e politica di un paese liberale non va mai avanti a colpi di esami di coscienza. E’ questa la scommessa che rischia di perdere la legge italiana sui fronti dei diritti individuali, delle scelte morali e dei valori.

Espellerli dalla legge non significa rinunciare a dire che a norma di legge è un reato acquistare sesso per strada da una ragazzina schiavizzata. Mentre non lo è entrare in una casa chiusa e comprare sesso a ore da una donna che sceglie di farlo. Il disvalore di questo secondo caso non è sovrapponibile all’immoralità e illegalità del primo. Quello scenario di macelleria squallidamente erotica che anche all’alba di oggi avrà lasciato agli angoli delle strade immondizie, rifiuti, calze, profilattici e file di bottiglie, mentre alla fermata in tanti aspettano l’autobus per andare a lavoro. O, peggio ancora, a scuola.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Sebbene il nostro sistema sanitario sia tra i pochi al mondo in grado di garantire gratuitamente ai cittadini un’efficace e capillare assistenza sociosanitaria, pur ammettendone una serie di criticità, in Italia dal 2006 al 2013, la povertà sanitaria, intesa come impossibilità di accesso ai farmaci, è aumentata del 97 per cento. Complice la crisi che, colpendo le famiglie, dapprima sulla capacità di acquistare gli alimenti, il vestiario, e i generi di consumo, ora mina anche quella di comprare le medicine.

A testimoniarlo, il primo Rapporto “Donare per curare” sulla donazione farmaci e povertà sanitaria, realizzato dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus e da Caritas Italiana.

I numeri: le famiglie povere italiane spendono circa sedici euro al mese per acquistare i farmaci rispetto ai novantadue spesi in media dagli altri nuclei famigliari. Per colmare questa forma di povertà, la Fondazione Banco Farmaceutico ha donato 1.162.859 farmaci, le aziende 812mila confezioni e le farmacie 350mila, aiutando, solo nel corso del 2013, seicentottantamila persone. Fra le quali, quelle che fanno maggior richiesta sono le famiglie numerose, gli anziani con pensione minima, gli immigrati, soprattutto quelli irregolari. Ma anche gli italiani, la cui presenza, negli ultimi due anni, è diventata maggioritaria.

Perché, come ha dichiarato all’Agenzia Dire (che è stato il media partner della presentazione del Rapporto, avvenuta qualche giorno fa), il presidente del Banco Farmaceutico, Paolo Gradnik, “questo è un problema della popolazione italiana. Si nota che, nonostante l’aumento dell’impegno del no profit per dare il proprio contributo, si allarga la forbice tra bisogno e capacità di rispondere”. Un gap confermato anche dal presidente di Assosalute, Stefano Brovelli, il quale afferma che “il numero dei poveri è aumentato, il numero dei bisogni è aumentato e quindi occorre liberare il potenziale di donazione delle aziende che è molto alto”.

Mancando, però, una cultura formativa del privato sulla donazione dei farmaci, sarebbe indispensabile un corpo normativo unico. Che dal 2006 a oggi si è tentato, in maniera embrionale, di mettere a punto. Con il decreto legge 219 del 2006 nell’articolo 157 vengono “individuate le modalità che rendono possibile l’utilizzo, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e in corso di validità”, con la legge 244 del 2007, introdotta poi nella Finanziaria 2008, all’articolo 2 si specifica che le residenze sanitarie, le asl e le organizzazioni no profit possono riutilizzare per i propri assistiti le confezioni di medicinali integri, in corso di validità e ben conservati. L’ultimo atto in materia è all’esame del Parlamento e consentirebbe, se approvato, alle aziende farmaceutiche di donare quei farmaci integri e pronti da consegnare che sono sottratti al circuito commerciale per diverse futili ragioni.

L’ultimo atto in materia è all’esame del Parlamento e consentirebbe, se approvato, alle aziende farmaceutiche di donare quei farmaci integri e pronti da consegnare che sono sottratti al circuito commerciale per diverse futili ragioni.

E Perciò, sostiene Gradnik, siccome “in alcuni casi si tratta di vera emergenza, è quanto mai urgente che la commissione Sanità del Senato approvi in via definitiva la proposta di legge che consentirebbe la donazione di farmaci da parte delle aziende farmaceutiche.

E’ ora che la politica dia segnali concreti sul fronte della povertà sanitaria”. Una condizione, questa, che muove necessariamente da una premessa intercettata già nel 2003 da un’indagine, volta a esplorare il legame tra povertà e accesso ai servizi sanitari, che ha preso il via a seguito della firma di un protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) e la Caritas Italiana.

E cioè che i gruppi sociali maggiormente svantaggiati, vedi i giovani, le donne, i malati cronici, i detenuti, gli immigrati, coloro che commercializzano il proprio corpo a scopi sessuali, i rimpatriati, presentano peggiori condizioni di salute rispetto alla popolazione ricca, con un indice di mortalità più alto, causa gli stili di vita, le condizioni poco favorevoli di lavoro, i fattori ambientali, la scarsa dotazione di risorse materiali. Le uniche a cui attingere: i medicinali donati gratuitamente. Forse.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

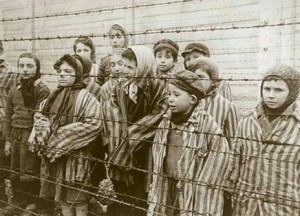

Oggi, 27 gennaio, è giorno della memoria. La shoah e la questione ebraica rappresentano certamente il male assoluto da ricordare. Ma non sono meno impressionanti i numeri di un altro Olocausto. Zingari (rom e sinti), omosessuali, disabili, finiti nei campi di sterminio senza nemmeno numeri definitivi che possano dirci quanti siano caduti sotto la mattanza nazista. Oltre 10 mila omossessuali. Molti addirittura i sopravvissuti che furono arrestati nuovamente in Germania perché il paragrafo del codice penale che li voleva condannati rimase in vigore fino a molti anni dopo.

In Italia non vi era una norma specifica contro l’omossessualità, ma questo ha reso ancor più sommerso il fenomeno e le forme odiose di tortura, discriminazione e sterminio. Una nemesi che sembra accompagnare lungo tutto la storia le vicende del nostro Paese.

La Giornata della memoria, se vuole continuare a raccontare qualcosa dell’orrore del Novecento europeo, non può essere soltanto tappa simbolica o narrazione dei martiri sopravvissuti. Deve necessariamente assolvere ad una funzione demiurgica della realtà storica, esserne sentinella. Magari servirebbe anche allo Stato d’Israele nei confronti dei palestinesi?

Parlare dell’Olocausto “minore” è importante ancor più oggi che forme di ghettizzazione, privazione dei diritti, denigrazione persistono se pur acconciate in modo all’apparenza più bonario e meno violento. Persistono con fenomeni di violenza spot, con desistenza a riconoscere specifici diritti, a normare con sistemi di protezione speciale ed emergenziale quelle quote di popolazione che patiscono discriminazioni a vario titolo: la prima non essere nominati dalla legge.

Se non esiste una norma e un diritto viene negato, semplicemente quel fenomeno non esiste, né l’abuso, sia in termini ufficiali e legislativi che nella percezione generale del fatto. Ed è così che un sistema sociale non evolve e non impara ad includere le “differenze”, continuando a gestirle come anomalie se non vere e proprie devianze. Se il passato serve, serve ad andare avanti.

Le iniziative di commemorazione sono tante e inizia Bologna proprio ricordando lo sterminio degli omossessuali, come anche Firenze. Segue Roma con una serie di eventi dedicati alla persecuzione fascista di rom e sinti e con il racconto del nazismo con gli occhi dei sordo–muti: i bambini di allora che osservavano atterriti il massacro delle giornate di occupazione. Soprattutto in questa fase storica in cui il nostro Paese affronta sfide cruciali come i diritti degli omosessuali, l’integrazione su tutti i fronti e il nodo irrisolto delle comunità nomadi ricordare l’altra Memoria assolve una funzione importante di monito e di giudizio. In certa misura l’antisemitismo attraverso l’inferno della Shoah ha trovato un suo antidoto di ferro nella cultura e nella legge, come mai in passato quando spesso gli ebrei erano vittime di abusi e discriminazioni. Questo tipo di risarcimento commemorativo, omosessuali, zingari e disabili non l’hanno avuto perché meno narrati, più invisibili, meno contati e forse meno sopravvissuti.

Soprattutto in questa fase storica in cui il nostro Paese affronta sfide cruciali come i diritti degli omosessuali, l’integrazione su tutti i fronti e il nodo irrisolto delle comunità nomadi ricordare l’altra Memoria assolve una funzione importante di monito e di giudizio. In certa misura l’antisemitismo attraverso l’inferno della Shoah ha trovato un suo antidoto di ferro nella cultura e nella legge, come mai in passato quando spesso gli ebrei erano vittime di abusi e discriminazioni. Questo tipo di risarcimento commemorativo, omosessuali, zingari e disabili non l’hanno avuto perché meno narrati, più invisibili, meno contati e forse meno sopravvissuti.

L’orrore nazista di eliminare il diverso in ogni forma che si scostasse dal canone comune forse trova più in questo Olocausto che in quello degli ebrei, ancorato moltissimo anche a ragioni economiche e strategico-politiche, la sua affermazione più diabolica e immorale.

Un male che oggi è solo più sottile e infiltrato. Eppure anche quel male nazista, quel meccanismo burocratico di eliminazione a tappeto era, come scriveva Arendt, miseramente banale e per questo invisibile, fino a quando i soldati dell’Armata Rossa sovietica che aprirono i cancelli di Auschwitz resero noto al mondo il genocidio nazifascista, la peggiore tragedia della storia dell’umanità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Roma, secondo le stime e i numeri dell’indagine sulla presenza delle chiese e dei luoghi di culto di diversa confessione, pubblicata sulla Guida 2014 Caritas Migrantes, non è più fortezza blindata del cattolicesimo. Roma è una città in trasformazione che pur nel caos di laceranti contraddizioni mostra di essere proiettata al futuro.

Sono specialmente i quartieri periferici della Capitale a documentarlo con l’integrazione, spesso complicata, conflittuale, magari contigua con la criminalità, ma certamente in atto e ormai legatissima al tessuto urbano di una Roma di una volta che non c’è già più.

La presenza degli immigrati ha stravolto completamente il canone storico e tradizionale della Roma papalina. Non solo quindi nei condomini, nelle strade, nei mercati, ma anche nei luoghi della preghiera, dei riti e delle cerimonie. I cristiani sono i due terzi del totale e i cattolici precedono di pochissimo gli ortodossi. Le chiese protestanti hanno una buona rappresentanza, i musulmani rappresentano il 20% del totale Segue una quota minoritaria di induisti, buddisti e altri culti orientali. Gli ebrei raggiungono una comunità di mille persone, mentre i riti africani arrivano a tremila.

Nella Guida sono anche censiti i luoghi di culto, sia di Roma che del territorio regionale e per quanto la predominanza sia quella dei luoghi di culto cattolico (eccezion fatta sulla provincia dove quelli ortodossi sono 28 e 22 quelli cattolici), anche le altre confessioni hanno una buona rappresentanza.

La mappa dei luoghi religiosi dei diversi culti, corredata di contatti e ogni riferimento utile, nasce non soltanto come esigenza di fotografare le novità della Capitale, ma anche di fornire agli stranieri e immigrati riferimenti che sono significativi e utili per un processo di integrazione pacifico e reale. La religione in tal senso rappresenta un elemento molto importante, soprattutto perché per moltissime popolazioni pervade aspetti culturali e tradizionali molto più di quanto accada nel contesto europeo e occidentale.

Non sono infatti soltanto i servizi e le forme di assistenza ad assecondare un processo multiculturale, ma soprattutto il riconoscimento e il rispetto della vita dello straniero nella sua globalità che è fatta anche di usi e costumi, fede e ritualità spirituale. In questo senso la Chiesa cattolica mostra, come fu ai tempi dell’edificazione della moschea romana, un’apertura molto importante e una felice coerenza con la catechesi che Papa Francesco porta avanti annunciando con chiarezza, come mai in passato, come la verità assoluta non sia appannaggio della Chiesa di Roma. Un’assoluta novità teologica, tanto più rivoluzionaria se si pensa che viene dalla mente di un religioso gesuita.

In questo senso la Chiesa cattolica mostra, come fu ai tempi dell’edificazione della moschea romana, un’apertura molto importante e una felice coerenza con la catechesi che Papa Francesco porta avanti annunciando con chiarezza, come mai in passato, come la verità assoluta non sia appannaggio della Chiesa di Roma. Un’assoluta novità teologica, tanto più rivoluzionaria se si pensa che viene dalla mente di un religioso gesuita.

Papa Francesco è senza dubbio un testimone efficacissimo di laicità che parallelamente e nello stesso tempo oltre a valorizzare le fedi non cattoliche sta riuscendo a spiritualizzare la Chiesa di Roma come mai accaduto. Può darsi che questa laicizzazione porterà effetti benefici anche su questioni morali e bioetiche che finora in Italia sono rimaste sotto l’oscurantismo di una morale cattolica, come se tutti gli italiani fossero geneticamente legati alla Chiesa di Roma. Il sondaggio pubblicato online dice molto e lascia ben sperare.

E’ altamente simbolico che sia proprio il cuore dello Stato Vaticano ad accogliere nuove chiese con numeri in crescita e nuove facoltà teologiche di diverse Università religiose. Ma la sorpresa non è poi così assoluta se si ragiona sulle mille identità della Caput mundi. Sul passaggio da Roma dell’Impero a Roma dei martiri e delle catacombe. La contraddizione è il vero dna di questa città stato, la sua decadente bellezza e la difficoltà di governarla. Un monito per chi pensa di farne una metropoli europea o un sistema di efficientismo nordico.

Roma si lascia invadere, arrendevole e seduttiva come nell’ultima pellicola di Sorrentino “La grande bellezza” che ritrae i decaduti fasti di un Impero. Quello che vive la città è una sorta di multiculturalismo “involontario e passivo” che fa di Roma una città difficile, invasa eppure sempre lontana dal passato. Quello che pure brilla sotto gli occhi dei turisti. L’ennesima struggente contraddizione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

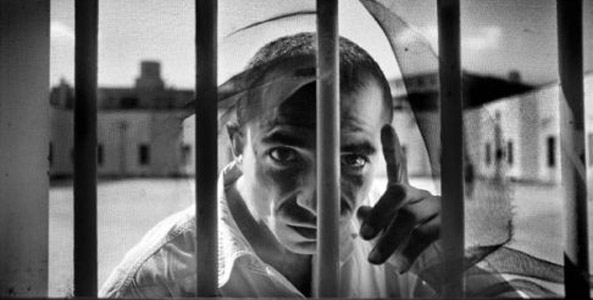

Aprile è alle porte. Ma quelle degli ospedali psichiatrici giudiziari rimarranno ancora aperte. Si, perché nelle intenzioni dei legislatori, il primo aprile 2014, gli Opg avrebbero dovuto cessare di esistere. E invece nella “Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, presentata il 18 dicembre scorso, il termine temporale non è risultato "congruo". Soprattutto per i tempi di realizzazione delle strutture.

Ma per gli addetti ai lavori, quelli che negli ospedali psichiatrici giudiziari ci hanno lavorato e hanno investito tutto il loro interesse umano, oltre che professionale, che i termini sarebbero slittati era quasi una certezza. E non sicuramente per la mancata sistemazione degli edifici. Lo sa bene la psichiatra e psicoterapeuta Maria Rosaria Bianchi, che in quelle strutture, precisamente nella Staccata di Aversa, ha svolto, dal ’96 al ’98, ai tempi di Rino De Feo e Adolfo Ferraro, dignitosamente la sua professione. Vivendo quell'esperienza come "una grande storia d'amore".

“Un consapevole impossibile amore” raccontato nel suo libro, uscito per i tipi di Nulla die. Attribuire la proroga dei tempi di chiusura di quei luoghi, nei quali, appena varcata la soglia, le è parso di entrare "nel castello della bella addormentata, provando una fortissima commozione”, alla mancata realizzazione degli edifici "è una giustificazione parziale e non si vede il problema per quello che e. Se nelle strutture nuove si entra con il pensiero vecchio, le strutture, pure loro, invecchiano immediatamente".

Un concetto che trova conferma anche nella Relazione presentata al Parlamento, nella quale si legge che "fermi restando i profili di sicurezza, il presupposto perché questo iter prosegua è la maturazione di una nuova cultura, un nuovo modo di guardare alla chiusura degli Opg e delle problematiche connesse, con interventi volti a contrastare atteggiamenti di stigma e di pregiudizio nei confronti dei soggetti affetti da malattia mentale".

Come? Per la dottoressa Bianchi, “in Italia c'e' un problema serio: si pensa che la malattia mentale sia un problema innato. Non e' cosi. Si nasce sani anche nella mente. Ci si ammala nel pensiero e nelle dinamiche dei rapporti umani. E' questo approccio della psichiatria che dovrebbe cambiare. Bisogna parlare di prevenzione e di cura, investire molto di più nella formazione di chi, a qualsiasi titolo, lavora in ambito psichiatrico. Solo a questo punto si può parlare delle strutture".

E' questo approccio della psichiatria che dovrebbe cambiare. Bisogna parlare di prevenzione e di cura, investire molto di più nella formazione di chi, a qualsiasi titolo, lavora in ambito psichiatrico. Solo a questo punto si può parlare delle strutture".

Eppure in tutti i programmi regionali sono previsti interventi finalizzati non solo al potenziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativi per gli ex internati ma, più in generale, tesi alla riqualificazione dell'assistenza territoriale psichiatrica. Dunque, che cosa manca? Che cosa non funziona? E quale la cura?

Secondo la Bianchi, "c’è un meccanismo di valutazione inadeguato e un'impossibilità del territorio di farsi carico. Possiamo costruire tutte le strutture nuove che vogliamo ma se non affrontiamo la ricerca sul pensiero non cosciente, che è quello che si ammala pur rimanendo inalterato il comportamento e il linguaggio verbale, non riusciremo mai a risolvere il problema, se non da un punto di vista degli edifici. La soluzione si può trovare solo arrivando a una diagnosi precoce, a un concetto di cura possibile: sarà questo, umanamente, lo scopo da perseguire".

E lei ce l’ha messa proprio tutta. Dentro gli Ospedali psichiatrici giudiziari ha messo su un piccolo gruppo di psicoterapia, arte medica che ha imparato frequentando i seminari di Analisi collettiva dell'illustre psichiatra, Massimo Fagioli, ottenendo dei risultati. Qualche paziente, come V., ha ricominciato a sognare dopo ventisei anni e B., il "paziente poeta", ha scritto una poesia: "Siamo un po’ felici, forse il buon tempo verrà".