- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Ilvio Pannullo

di Ilvio Pannullo

La sentenza che i mercati attendevano da Francoforte è arrivata: la Banca centrale europea ha deciso di alzare di un quarto di punto il tasso di riferimento principale in Eurolandia, portandolo dall'1,25% all'1,50%. Il rialzo dei tassi è «reso necessario dai rischi in aumento per la stabilità dei prezzi» ha dichiarato il presidente della Bce Jean Claude Trichet. Visti dall'Eurotower i tassi erano troppo vicini al minimo storico dell'1% raggiunto nel 2009 e mantenuto per ben due anni.

È sicuramente vero che un costo del denaro così basso ha continuato a favorire le spinte inflattive, ma è altresì vero che ha consentito al sistema bancario di sopravvivere allo shock causato dalla crisi americana del 2008. Nell'area euro l'inflazione ha raggiunto così il 2,7%, un livello ben superiore al 2% che è il limite teorico che si è posta storicamente la Banca centrale europea. La svalutazione della moneta e la corsa dei prezzi sono infatti da considerarsi come elementi pericolosi nell'orizzonte di un'eurozona minacciata da focolai di instabilità finanziaria da est a ovest.

Dall'altra parte anche il rialzo ha i suoi costi, anche se preferibili a un rialzo di tutto il paniere dei beni di consumo. Si tratta dunque di scelte politiche, che determinano le spalle su cui andranno a gravare maggiormente le problematiche che investono il nostro continente. Scelte - è bene ricordarlo sempre - prese unilateralmente dai banchieri e non discutibili in alcuna sede, sia politica che giudiziaria.

L'aumento dei tassi di scambio interbancario viene così scaricato sui consumatori, in maniera differente, con conseguenze dirette sui mutui delle famiglie e sui finanziamenti alle imprese. Misure che pesano in maniera ancora maggiore sui Paesi con una situazione debitoria grave. Non solo gli stati sul bordo del precipizio come Grecia e Portogallo, la cui crescita è vincolata alle imposizioni di Unione europea e Fondo monetario internazionale, ma anche per nazioni finanziariamente in bilico come la Spagna e che stanno vivendo una lunga stagnazione come l'Italia.

I maiali europei sono dunque pronti per il macello. Brucia la Grecia, brucia l’Irlanda, il Portogallo trema, mentre noi e gli spagnoli abbiamo lo stesso umore di quei maturandi che, dopo aver mancato di studiare per l’intero anno scolastico, contano i giorni mancanti al loro esame di Stato: si è fatto poco e presto toccherà rendere ragione dei propri comportamenti davanti ai professori banchieri di Francoforte. L’aria si fa ogni giorno più pesante e molte sono le persone convinte dell’inevitabilità di un collasso dell’intera eurozona. Ma non tutto è perduto: possiamo e dobbiamo reagire a quanto sta accadendo ed esistono i mezzi per far valere le ragioni della giustizia e della pace sociale.

I maiali europei sono dunque pronti per il macello. Brucia la Grecia, brucia l’Irlanda, il Portogallo trema, mentre noi e gli spagnoli abbiamo lo stesso umore di quei maturandi che, dopo aver mancato di studiare per l’intero anno scolastico, contano i giorni mancanti al loro esame di Stato: si è fatto poco e presto toccherà rendere ragione dei propri comportamenti davanti ai professori banchieri di Francoforte. L’aria si fa ogni giorno più pesante e molte sono le persone convinte dell’inevitabilità di un collasso dell’intera eurozona. Ma non tutto è perduto: possiamo e dobbiamo reagire a quanto sta accadendo ed esistono i mezzi per far valere le ragioni della giustizia e della pace sociale.

Ma andiamo con ordine. Che è successo? Cosa sta accadendo sui mercati, ora che la crisi finanziaria si dice sia finita? La verità è che nessuna crisi nasce dal nulla e finisce nel nulla. Ci sono sempre delle cause, dei moventi, degli interessi che generano i problemi. Se questi non vengono risolti è inutile sperare in un miglioramento della situazione e, per tornare a noi, nulla di quello che andava fatto è stato fatto.

La crisi greca rappresenta in modo impietoso come il sistema finanziario, di fatto, governi ormai l’Unione Europea mediante le sue propaggini operative: la Commissione europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea. I governi eletti dal popolo hanno scelto da tempo di fungere da rimorchio al sistema finanziario. Avrebbero dovuto riformarlo dopo l'esplosione della crisi nell'autunno del 2008, quando, con le parole del ministro tedesco dell'economia di allora, Peer Steinbruck, «abbiamo visto il fondo dell'abisso». È vero che a Bruxelles si discute da due anni di riforme finanziarie, ma dinanzi alla natura e alle dimensioni del problema si tratta del solito secchiello per vuotare il mare.

Non avendo riformato il sistema finanziario, ed avendolo anzi aiutato a diventare più potente di prima, i governi europei si trovano ora esposti alle sue pretese. Giusto com’è avvenuto negli Stati Uniti. Al momento il sistema pretende che siano salvate le banche dalla crisi del debito greco, in vista di altre richieste analoghe che nei prossimi mesi potrebbero riguardare il Portogallo, la Spagna, l'Italia. Fedeli al loro ruolo di organi democraticamente eletti che non vedono alternative se non quella di soggiacere al dettato di organi mai eletti da nessuno - quali sono la Commissione Europea, la Bce e l'Fmi - i governi dell’Unione sono unanimi nell'esigere dalla Grecia di ridurre drasticamente il suo debito pubblico. Ha vissuto al disopra dei suoi mezzi, affermano, e ora deve imboccare un severo percorso di austerità.

Da cosa sia formato ed in cosa consista tale percorso lo sanno tutti, anche perché è lo stesso che quasi tutti i governi europei, compreso quello italiano, stanno proponendo ai loro cittadini: tagliare i salari, le pensioni, la sanità, la scuola; privatizzare tutto, i trasporti, i servizi collettivi, le isole, i porti, le spiagge e, perché no, il Partenone, il Colosseo e la Sagrada Familia.

Da cosa sia formato ed in cosa consista tale percorso lo sanno tutti, anche perché è lo stesso che quasi tutti i governi europei, compreso quello italiano, stanno proponendo ai loro cittadini: tagliare i salari, le pensioni, la sanità, la scuola; privatizzare tutto, i trasporti, i servizi collettivi, le isole, i porti, le spiagge e, perché no, il Partenone, il Colosseo e la Sagrada Familia.

Bisogna capire che quanto accade oggi in Grecia, accadrà presto in Italia: la Grecia non è il nostro futuro, è il nostro domani mattina. Quanto sta avvenendo altro non è se non un grande esperimento. Se funziona in Grecia il modello sarà esportato ovunque. Non è dunque questione di fraternità o solidarietà, si tratta di noi, della nostra vita, della nostra futura sopravvivenza. La logica di Francoforte è infatti entrata in piena collisione con il patto sociale che ha retto fino ad oggi la possibile creazione politica del nostro continente. Adesso sono i popoli a essere entrati in conflitto con le banche.

Ciò che nella sostanza si afferma e che viene veicolato dall’intero mainstream televisivo, con ossessiva volgarità, ci spinge a credere che i popoli - alcuni popoli - non siano capaci di vivere in questo sistema, dove tutto appare calcolato salvo poi non funzionare nulla. Il popolo portoghese, irlandese, italiano, quello greco, quello spagnolo hanno la grande colpa di aver speso troppo, di non essere stati capaci di gestire le proprie società. Adesso devono quindi pagare e poi si penserà a privatizzare tutto.

Quello a cui stiamo assistendo è dunque un ricatto: la sopravvivenza in cambio della cessione a tempo illimitato della propria sovranità. Siamo quindi ad una svolta, un passaggio che sarà ricordato nei decenni che seguiranno. Se cediamo, cederemo tutti insieme e cederemo tutto quanto abbiamo da cedere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Nel bel mezzo delle complicate trattative con le quali i politici si sforzano di far credere al mondo che l’euro non è morto, ecco che arriva l’ennesima pugnalata alle spalle da parte delle agenzie di rating: Moody’s ha declassato il merito di credito del Portogallo di ben quattro livelli, decretandone così il fatidico passaggio da “investment grade” a “junk” (immondizia). Il risultato di questo simpatico regalo è che il Portogallo, pur riuscendo a finanziare circa un miliardo di fabbisogno con emissioni a 3 mesi, ha dovuto pagare un interesse di circa 6 centesimi più elevato rispetto all’ultima operazione di mercato (il 15 giugno).

Una vera bazzecola rispetto alla corsa folle che hanno comprensibilmente registrato i rendimenti sui titoli di stato decennali, schizzati, come riferisce l’agenzia AFP, oltre il 12% (erano sotto il 10,8% la sera prima del downgrade). In questi casi non si sa se faccia più danni la speculazione o il panico: gli avvoltoi che svolazzano attorno al cadavere del Portogallo, infatti, non staccano gli occhi dall’Italia; tanto è vero che il differenziale di rendimento tra titoli di stato decennali tedeschi ed italiani, sull’onda emotiva provocata dall’improvvido rigore di Moody’s, si allarga all’istante di 10 centesimi, toccando, e forse anche superando, i 210 punti base (ovvero 2,1%).

La decisione di Moody’s, entrata nella cristalleria della finanza pubblica europea con la leggiadria di un elefante obeso e irrita policymaker e banchieri, che si danno ad una vera a propria orgia di dichiarazioni a mezzo stampa. Si distingue, per stile e contenuto, l’ineccepibile commento del presidente dell’Unione: “Sono molto infastidito [dalla condotta di Moody’s], ha detto, in particolar modo per la scelta dei tempi e per l’entità del downgrade. I commenti dell’agenzia di rating non aggiungono niente in termini di chiarezza; in compenso contribuiscono a rafforzare gli elementi speculativi in una situazione già difficile”.

Suona patetico e frustrato, invece, il commento del ministro delle finanze tedesco, che vagheggia un futuro in cui il monopolio di Moody’s, Fitch e Standards & Poor’s verrà spezzato da un’ipotetica agenzia di rating europea.

Suona patetico e frustrato, invece, il commento del ministro delle finanze tedesco, che vagheggia un futuro in cui il monopolio di Moody’s, Fitch e Standards & Poor’s verrà spezzato da un’ipotetica agenzia di rating europea.

Una nuova entità che, almeno nei sogni Wolfgang Schaeuble, dovrebbe funzionare da strumento di propaganda più che da arbitro imparziale al servizio degli operatori di mercato.

Anziché abbandonarsi ai suoi sogni ad occhi aperti, Schaeuble sarebbe stato molto più incisivo se avesse messo alla berlina le agenzie di rating con alcune semplici domande: dove erano le Trimurti della finanza mondiale quando il Portogallo continuava a sbronzarsi con i tassi reali prossimi allo zero?

Secondo il modello adottato da Credit Suisse, il debito dei privati in Portogallo potrebbe aver raggiunto il 230% del PIL: possibile che simili dati non abbiano fatto suonare qualche campanello d’allarme nelle stanze dove si pretende di voler dare i voti al mondo intero? Sarebbe stato bene ricordare anche che chi oggi dà la sua possente spallata ad un sistema agonizzante, ieri attribuiva il massimo dei voti ai derivati-immondizia che hanno polverizzato Lehman e messo in ginocchio il mondo.

L’analisi che del downgrade portoghese fa Andrew Garthwaite di Credit Suisse sulla celebre colonna “Alphaville” del Financial Times, è allo stesso tempo scanzonata ed agghiacciante. E poi tanto grave questo declassamento? Secondo l’economista no. Innanzitutto, c’è la questione dei creditori della Grecia: le banche francesi e quelle tedesche hanno le esposizioni più pesanti verso quel Paese (rispettivamente 50 e 30 miliardi di euro) e tutto desiderano tranne un bagno di sangue al momento in cui una bella fetta degli asset accumulati nei loro attivi dovessero vaporizzarsi perché la Grecia è di fatto fallita.

Una proposta francese per uscire dall’impasse prevede la possibilità per lo stato greco creditore di rinnovare (“roll-over”) il debito a determinate condizioni (rimborsare senza indugio il 30% del debito, sostituendo il 70% residuo con emissioni trentennali): una forma di “atterraggio morbido”, che consentirebbe alla Grecia di tirare un sospiro di sollievo, riducendo ad un terzo la perdita di conto economico per le banche europee esposte verso quel Paese.

La si può raccontare come si vuole, ma questo è a tutti gli effetti un default, anche se Standards & Poors ha inventato un termine più digeribile, “selective default”, con gran dispetto di Trichet, che questa brutta parola a casa Europa proprio non lo vuol sentir pronunciare.

La si può raccontare come si vuole, ma questo è a tutti gli effetti un default, anche se Standards & Poors ha inventato un termine più digeribile, “selective default”, con gran dispetto di Trichet, che questa brutta parola a casa Europa proprio non lo vuol sentir pronunciare.

In ogni caso, l’atteggiamento conciliante di S&P sul default greco finisce per minimizzare l’effetto reale del downgrade del Portogallo da parte di Moody’s: insomma, situazione disperata, ma non seria. Il tutto senza contare che, se vuole salvare il sistema, la Banca Centrale Europea non potrà permettersi di fare la schizzinosa e dovrà continuare a comprare titoli di Stato, siano essi considerati preziosi come diamanti o disgustosi come un sacco di “monnezza”.

L’analisi di Garthwaite è impietosa: l’enorme indebitamento privato portoghese diventerà presto un problema del governo lusitano, il rapporto debito/PIL passerà dal 90% a oltre il 130% nel 2014; la competitività è molto bassa e, secondo Credit Suisse, l’aggiustamento dovrebbe passare attraverso riduzioni dei salari comprese tra il 5 e il 10%, cosa che oltretutto produrrebbe un ulteriore peggioramento delle finanze pubbliche per minor gettito fiscale.

Insomma, i portoghesi, le cui finanze sono sull’orlo della bancarotta, tra qualche anno si troveranno sempre più poveri ed indebitati. A molti, che non hanno goduto degli anni della allegra irresponsabilità, verrà chiesto, cortesemente, di raccogliere i cocci e senza troppe lamentele, bitte. Se questo non è un fallimento politico e morale, oltre che economico, ci si avvicina molto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Seganti

di Sara Seganti

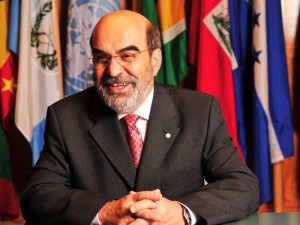

José Graziano da Silva è il nuovo direttore generale della Fao, eletto con 92 voti su 180, dopo 17 anni di ininterrotta presidenza di Jacques Diouf. La Fao elegge al vertice un brasiliano di grande esperienza nel campo della sicurezza alimentare e della lotta alla fame: di formazione agronomo ed economista, Graziano era sostenuto da tutti in paesi in via di sviluppo, in uno scontro di potere con il vecchio continente che, questa volta, ha perso la partita.

Graziano da Silva è la mente che, dal 2001, coordina l’innovativo programma “Fome Zero” (“Zero Fame”) con l’obiettivo di concretizzare la promessa fatta dall’ex Presidente del Brasile, Lula da Silva, nella sua prima campagna elettorale: tre pasti al giorno per ogni brasiliano. “Fome Zero” ha contribuito, in 5 anni, a far uscire dalla povertà estrema circa 24 milioni di brasiliani e a ridurre la malnutrizione del 25%. In seguito a questo successo, Graziano è stato nominato Ministro straordinario per la sicurezza alimentare e la lotta alla fame dall’allora governo Lula.

L’approccio olistico e innovativo del programma conteneva l’apertura alla partecipazione della società civile nella definizione delle politiche da adottare. Graziano ha dato centralità al ruolo delle donne, puntando su microcredito e incentivi per la piccola agricoltura, collegamento dei piccoli agricoltori ai mercati locali, programmi di sostegno, rafforzamento delle reti sociali e educazione alimentare.

Forte di questa esperienza, nel 2006 Graziano fu nominato rappresentante regionale Fao per l’America Latina, i Caraibi e Assistente del Direttore Generale, maturando un’esperienza interna alla Fao che gli ha permesso di individuare la direzione in cui riformare l’istituzione.

Il suo programma per la presidenza, quindi, si può riassumere in 5 pilastri: sradicare la fame e malnutrizione, promuovere la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti, concordare le regole per una maggiore correttezza della gestione del cibo, concludere la riforma della Fao verso la decentralizzazione, e aumentare la collaborazioni con altri enti e la cooperazione sud-sud, a livello economico, ma soprattutto a livello di conoscenze ed expertise.

Questi 5 pilastri segnano un netto cambio di rotta rispetto alle attuali politiche Fao e al recente G20 dei ministri dell’agricoltura, fortemente voluto dalla Francia di Sarkozy per affrontare la volatilità dei prezzi delle materie prime agricole, all’origine dello scivolamento di milioni di persone sotto la soglia di povertà.

Questi 5 pilastri segnano un netto cambio di rotta rispetto alle attuali politiche Fao e al recente G20 dei ministri dell’agricoltura, fortemente voluto dalla Francia di Sarkozy per affrontare la volatilità dei prezzi delle materie prime agricole, all’origine dello scivolamento di milioni di persone sotto la soglia di povertà.

Dopo anni di allarmi rimasti inascoltati sui rialzi eccessivi dei prezzi delle materie prime alimentari, solo in minima parte riconducibili all’aumento della domanda di cibo da parte di una popolazione mondiale in continua crescita, Graziano arriva alla presidenza Fao in un momento in cui le maggiori economie del mondo sono tornate a discutere di fame e povertà estrema.

Negli ultimi dieci anni, i prezzi dei generi alimentari di base non hanno fatto che crescere, con un picco nel 2007-2008, e poi ancora quest’anno, contribuendo ad accelerare le rivolte e le proteste contro i governi nord-africani, per citare un esempio tra i molti. Secondo l’ultimo rapporto Fao, il prezzo per un paniere di generi alimentari di base è aumentato dall’anno scorso del 37%, aumenti che si assesteranno su una media del 20% nei prossimi dieci anni. Questo vuol dire che la crescita dei prezzi dei beni alimentari diventerà la norma e, come sempre, a pagarne le peggiori conseguenze saranno i più poveri, coloro che destinano fino al 90% del loro reddito per nutrirsi.

La comunità internazionale è concorde nel dire che le prospettive non più sostenibili, ma le soluzioni adottate non sono, ad ora, che il riflesso di uno scontro tra interessi nazionali. Infatti, questo inedito G20 alimentare ha prodotto un accordo su 5 punti di dubbia efficacia, in cui si fa riferimento a una serie di azioni, non vincolanti, destinate a non incidere sulle cause, molteplici e complesse, della crisi alimentare.

Cosa propongono i ministri dell’agricoltura del G20? E’ stato trovato accordo sulla necessità di favorire la produttività grazie ai trasferimenti di tecnologie nord-sud e di creare una banca dati internazionale, gestita dalla Fao ma senza finanziamenti ad-hoc, per limitare le speculazioni sui generi alimentari agendo sulla trasparenza delle informazioni sulla produzione e sugli stock delle materie prime agricole.

Tutto ciò senza però impegnarsi verso una vera e propria regolamentazione dei mercati finanziari, come avrebbe voluto la Francia e contro cui l’Inghilterra, con la sua tradizionale propensione finanziaria, si è strenuamente battuta. Il testo si limita a sancire dei limiti di volumi che un operatore può scambiare sul mercato, senza incidere sulla generale anarchia della compravendita di derivati finanziari legati alle materie prime.

Tutto ciò senza però impegnarsi verso una vera e propria regolamentazione dei mercati finanziari, come avrebbe voluto la Francia e contro cui l’Inghilterra, con la sua tradizionale propensione finanziaria, si è strenuamente battuta. Il testo si limita a sancire dei limiti di volumi che un operatore può scambiare sul mercato, senza incidere sulla generale anarchia della compravendita di derivati finanziari legati alle materie prime.

L’accordo prevede anche un maggiore “coordinamento della politica internazionale” per evitare che si verifichino ancora casi come quello avvenuto in Russia l’anno scorso. Nell’agosto 2010, Mosca prese la decisione unilaterale di adottare una moratoria di sei mesi sulle sue esportazioni di cereali, sostenendo che era necessario per la sicurezza alimentare nazionale, provocando un drammatico aumento del prezzo del grano sul mercato internazionale. Un altro punto riguarda la Banca Mondiale e la facilitazione dell'accesso al credito, attraverso un pacchetto di misure per agevolare i finanziamenti destinati ai paesi più vulnerabili.

Complessivamente, sono misure blande di fronte all’urgenza del problema. Riconoscere la necessità di rendere maggiormente trasparente il mercato finanziario, condividere le informazioni sulle scorte disponibili, agevolare gli aiuti per i paesi in difficoltà senza produrre un quadro di regole vincolanti è il minimo che poteva uscire da una riunione di questo tipo.

Cosa si poteva fare di più? Occorre chiarire innanzitutto che se l’aumento della popolazione, e di conseguenza della domanda alimentare, è sicuramente parte della corsa al rialzo dei prezzi, non ne è la causa principale, dato che è nelle nostre possibilità produrre alimenti a sufficienza per tutti.

Le questioni spinose da affrontare, invece, sembrano essere la speculazione finanziaria, i cambiamenti climatici e i biocarburanti. Dal 2003, gli Stati Uniti hanno deregolamentato il mercato dei generi alimentari generando un forte aumento di capitali investiti. Dal 2003 al 2008, gli investimenti nei fondi legati alle materie prime alimentari sono aumentati da 13 miliardi di dollari a 317 miliardi.

Le questioni spinose da affrontare, invece, sembrano essere la speculazione finanziaria, i cambiamenti climatici e i biocarburanti. Dal 2003, gli Stati Uniti hanno deregolamentato il mercato dei generi alimentari generando un forte aumento di capitali investiti. Dal 2003 al 2008, gli investimenti nei fondi legati alle materie prime alimentari sono aumentati da 13 miliardi di dollari a 317 miliardi.

La speculazione alimentare è altamente redditizia, si tratta di un “piccolo mercato” relativamente facile da turbare, in grado di garantire una certa stabilità di profitti al contrario del mercato immobiliare, vista la recente bolla speculativa. Per di più, è un business in grado di generare un potere di scambio concreto: la politica è molto sensibile alle condizioni alimentari delle proprie popolazioni. Ormai si scambiano derivati di materie prime alimentari in misura molto maggiore rispetto alla loro reale quantità esistente sul mercato, mettendo a rischio la stabilità dei prezzi alimentari.

Sugli altri fattori implicati nel rialzo dei prezzi, il surriscaldamento climatico e l’aumento della produzione di biocarburanti, il G20 non ha saputo dire praticamente nulla. Stanno uscendo ora i primi studi che dimostrano le conseguenze negative del riscaldamento globale sull’agricoltura e la comunità internazionale ha di recente discusso alcune misure sui biocarburanti. Queste forme di energie rinnovabili, infatti, godono di forti incentivi che rendono molto conveniente sottrarre la terra alla produzione alimentare, per destinarla alla produzione di energia “verde”. Guarda caso Stati Uniti e Brasile, i maggiori produttori di biocarubranti, non hanno voluto accettare alcuna limitazione a riguardo.

A questo proposito, sembra di buon auspicio la dichiarazione di Graziano, brasiliano, che sostiene che “i biocarburanti sono buoni solo se non competono con la produzione di cibo, altrimenti diventano cattivi”. Così com’è particolarmente significativa l’importanza data nel suo programma alla sostenibilità della pesca e alla salute dei mari, tema non molto dibattuto ancora, ma di vitale importanza per la sicurezza alimentare.

Se il G20 ha, in sostanza, mancato l’obiettivo di affermare che ulteriori giochi speculativi sulle materie prime alimentari non sarebbero stati più tollerati, con l’elezione di Graziano al vertice Fao è lecito sperare che la questione ritorni presto d’attualità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Ilvio Pannullo

di Ilvio Pannullo

Il tempo è arrivato. Si sono aperte le danze e per noi è arrivato, purtroppo, il momento di salire sulla pista da ballo. Dopo la Grecia, che da tempo ha finito di ballare e che appare oramai sfiancata e prossima al collasso, dopo l’Irlanda e il Portogallo, che sono già da qualche mese in condizioni di difficoltà nel disperato tentativo di rinnovare il proprio debito pubblico, sembra sia infine giunto il nostro tempo.

La notizia è di quelle che passano in secondo piano. Non si parla del marciume che avviluppa il mondo del calcio, né del ciarpame senza pudore che allevia lo stress da lavoro del nostro infaticabile Governo. Si parla solo di economia pubblica, dunque poca cosa. In un periodo dove non si può parlare di riforme senza venire immediatamente fulminati dal timore per la “salute” del debito pubblico, una notizia entra ed esce dalla consapevolezza collettiva con una rapidità fulminante: le banche italiane sono state messe sotto osservazione dalle agenzie di rating.

Si teme per un declassamento che minerebbe la loro credibilità economica e che, come inevitabile conseguenza, trascinerebbe con sé un ripensamento dell’affidabilità del sistema italiano nel suo complesso. I falchi della speculazione sono già in volo, eppure ancora nulla si muove.

Accade così che l’agenzia di rating americana Moody's abbia messo sotto osservazione, per un possibile taglio, il rating di 16 istituti di credito italiani. Si tratta - scrive Moody's - di una misura conseguente all'annuncio dell'analoga mossa annunciata il 17 giugno scorso per il rating assegnato all'Italia. I rating dei 16 istituti messi sotto osservazione "sono sensibili anche a moderate variazioni dell'affidabilità creditizia del governo e della sua capacità di supportare le banche del Paese", spiega Moody's nel rapporto. Come a dire che le sorti dell’uno (il Governo) sono legate alle sorti dell’altro (il sistema bancario): simul stabunt simul cadent dicevano i latini.

Ed i nomi fanno impressione: gli istituti che rischiano il taglio sono la Cassa Depositi e Prestiti (!!), Intesa Sanpaolo, Banca Imi, Banca CR Firenze, Banca Monte dei Paschi di Siena, Mps Capital Services, Banco Popolare, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Banca Popolare Friuladria, Banca Carige, Banca Sella Holding, Cassa di Risparmio di Bolzano-Sudtirol, Cassa di Risparmio di Cesena, Banca Padovana Credito Cooperativo, Cassa Centrale Banca, Cassa Centrale Raiffeisen,e l’ Istituto Servizi Mercato Agroalimentare.

Le banche il cui outlook (la previsione sul merito creditizio, ndr) diventa “negativo” sono invece Ubi, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Bancaperta, Banca delle Marche, Banca Italease, Banca Agrileasing, Banca Popolare Alto Adige, BancApulia, Banca Popolare di Cividale, Banca Tercas, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e Banca Popolare di Spoleto. Altre banche del Paese, tra cui anche Unicredit e Bpm, non sono state prese in considerazione nella nota - spiega Moody's - perché hanno già outlook negativo o sono già state messe sotto osservazione per un possibile taglio. Riassumendo, si potrebbe dire che la credibilità del sistema bancario italiano è dunque peggiore di quella del suo primo ministro. E non era facile arrivare a tanto.

Le banche il cui outlook (la previsione sul merito creditizio, ndr) diventa “negativo” sono invece Ubi, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Bancaperta, Banca delle Marche, Banca Italease, Banca Agrileasing, Banca Popolare Alto Adige, BancApulia, Banca Popolare di Cividale, Banca Tercas, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e Banca Popolare di Spoleto. Altre banche del Paese, tra cui anche Unicredit e Bpm, non sono state prese in considerazione nella nota - spiega Moody's - perché hanno già outlook negativo o sono già state messe sotto osservazione per un possibile taglio. Riassumendo, si potrebbe dire che la credibilità del sistema bancario italiano è dunque peggiore di quella del suo primo ministro. E non era facile arrivare a tanto.

L’Italia, che dal 2000 in poi sembra abbia registrato il peggior tasso di crescita del pianeta (con l’eccezione di Zimbabwe e Haiti) non perde infatti occasione per ridurre la sua velocità di marcia. In questa cupa cornice, nel quinto anno della Grande Crisi che ha preso il via nell’estate del 2007, non stupisce che l’Italia, al solito, faccia fatica a mantenere un’andatura di marcia appena accettabile. Dalla stima iniziale dell’1,1% di crescita per il 2011, siamo già scesi, secondo il Centro studi Confindustria allo 0,9%. Ma non si tratta di un rallentamento congiunturale, in sintonia con l’economia mondo: il Bel Paese si sta avvitando su se stesso, al punto che “in assenza di riforme strutturali” la crescita rischia addirittura di dimezzarsi a un modesto 0,6%.

Insomma, non basta la valvola di sfogo dell’export su cui fa conto l’industria italiana che trae profitto dalla corsa della locomotiva tedesca. Una gigantesca cappa d’incertezza, drogata dalla paura di possibili se non probabili “sberle” fiscali per tener fede alle promesse europee (altro che sgravi...), incide sui consumi delle famiglie, mentre i ritardi nei pagamenti, soprattutto sul fronte della Pubblica Amministrazione, frena, se non paralizza, buona parte della piccola industria a partire dall’edilizia. Così facendo, però, per paradosso si allontana l’aggancio con l’Europa.

Secondo i calcoli di Banca d’Italia, infatti, per rispettare senza particolari sacrifici l’appuntamento con il pareggio di bilancio nel 2014, sarebbe sufficiente che l’Italia crescesse al 2% annuo, cosa che richiede scelte in grado di “rafforzare la fiducia di famiglie e imprese e innalzare le rispettive propensioni a consumare e investire”. Ovvero, delle due l’una. O si investe in quelli che Confindustria chiama i “campi da dissodare” (semplificazione, realizzazione di opere pubbliche, liberalizzazioni e apertura del mercato in molti servizi, più formazione, efficienza della pubblica amministrazione, contrasto all’evasione, riforma fiscale) oppure in un futuro non tanto lontano sarà necessaria una riforma economica che gronderà lacrime e sangue, addirittura peggiore di quella varata del 1992 richiesta da Bruxelles per entrare nell’Unione Economica Monetaria.

Secondo i calcoli di Banca d’Italia, infatti, per rispettare senza particolari sacrifici l’appuntamento con il pareggio di bilancio nel 2014, sarebbe sufficiente che l’Italia crescesse al 2% annuo, cosa che richiede scelte in grado di “rafforzare la fiducia di famiglie e imprese e innalzare le rispettive propensioni a consumare e investire”. Ovvero, delle due l’una. O si investe in quelli che Confindustria chiama i “campi da dissodare” (semplificazione, realizzazione di opere pubbliche, liberalizzazioni e apertura del mercato in molti servizi, più formazione, efficienza della pubblica amministrazione, contrasto all’evasione, riforma fiscale) oppure in un futuro non tanto lontano sarà necessaria una riforma economica che gronderà lacrime e sangue, addirittura peggiore di quella varata del 1992 richiesta da Bruxelles per entrare nell’Unione Economica Monetaria.

Stavolta non prenderà, forse, la forma di un prelievo forzoso sui depositi bancari (“lo scippo”, come lo definì il suo autore Giuliano Amato), ma non si limiterà di sicuro a far pagare un piccolo prelievo forzoso ai proprietari di yacht, come lascia intendere oggi lo stesso Amato. O si guadagna di più, insomma, o sarà necessario pagare di più. Anche perché con i tempi che corrono non è sensato sperare in un consenso politico sull’unica riforma che potrebbe far tornare il Paese a crescere: un taglio strutturale della spesa pubblica. E allora prepariamoci a indossare l’elmetto.

Non ci vuole né un genio, né complessi modelli econometrici - tanto centrali nell’opera di indottrinamento delle grandi università d’economia dell’occidente civilizzato - per comprendere che l’Italia è il prossimo “pilastro” dell’area euro che potrebbe cadere sotto i colpi della speculazione. Questo perché, al solito, si preferiscono i quattrini facili che si fanno giocando contro i Buoni del Tesoro Pluriennali, piuttosto che il finanziamento dell’economia reale. Le ragioni? Oltre all’elevato debito pubblico e al basso tasso di crescita, a creare seri problemi al nostro paese è la scarsa solidità patrimoniale delle imprese: una nuova caduta delle quotazioni azionarie metterebbe a serio rischio una parte consistente del made in Italy che sta in piedi solo grazie al paracadute delle banche (a loro volta garantite da diritti reali di pegno costituiti sulle azioni delle società loro debitrici).

Non si tratta di fare inutile allarmismo. Ma la situazione è difficile. Di più: critica. E non se ne viene fuori se non si riscopre un obiettivo comune su cui far convergere un’ampia maggioranza d’interessi dei cittadini accantonando le questioni più futili. La politica urlata, da troppo tempo, nasconde il vuoto politico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Ilvio Pannullo

di Ilvio Pannullo

Sembra quasi si nascondano. Le decisioni da prendere sono molto importanti e invece di condividere la responsabilità delle scelte con le popolazioni interessate, i governanti europei - più burocrati che statisti - decidono di riunirsi nel pieno della notte, quasi a voler evitare il contatto con la realtà. È accaduto così che l’altro ieri sera i ministri finanziari dell'Eurozona non abbiano dato il via libera alla quinta tranche da 12 miliardi di prestito alla Grecia, in attesa della fiducia al nuovo Governo Papandreou, che si voterà domani, e del tanto sofferto si di Atene al piano di austerità.

Se da una parte è dunque vero che l'eurogruppo ha effettivamente preso l’impegno con Atene, per sostenere il debito ellenico attraverso un ulteriore prestito di 12 miliardi, dall’altra è vero anche che il Fondo Monetario Internazionale ha imposto che l’erogazione dell’aiuto sia vincolata all’approvazione di riforme socialmente devastanti. Drastico il commento del tedesco Wolfgang Schäuble, Ministro Federale delle Finanze: “Tutto dipenderà dalla Grecia”.

Dunque, l'Eurogruppo apre (forse) i cordoni della borsa. Ma solo per 12 miliardi (8 a carico dell'Europa, 4 del Fmi). Il minimo indispensabile per garantire ad Atene due mesi di ossigeno. Tuttavia, nemmeno quest'obiettivo minimo, del resto, è dato per sicuro al termine della cena di lavoro che ha riunito i grandi d'Europa. Il Fondo Monetario, infatti, insiste perché gli aiuti vengano erogati solo dopo il si del Parlamento greco al “pacchetto austerità” messo a punto con gli esperti di Bce, Ue e dello stesso Fmi. Una scena già vista molte volte, tanto in Centro-America quanto nel Sudest-Asiatico: si prestano a nazioni in difficoltà ingenti somme a tassi usurai, per poi far pagare capitale e interessi alle popolazioni, con tagli alla spesa sociale e privatizzazioni dei servizi pubblici essenziali.

Essendo tuttavia in gioco, questa volta, il futuro di uno Stato europeo ed essendo gravi ed esponenziali le possibili conseguenze di una bancarotta nell’eurozona, nelle more di una decisione, l'Europa potrebbe limitarsi a versare una tranche da 6 miliardi, sufficiente per sopravvivere fino a fine luglio, guadagnando tempo per individuare un accordo definitivo sui quattrini: almeno 100 miliardi oltre ai 110 già approvati e concessi nel 2010, necessari per evitare il default.

Stavolta l'operazione dovrebbe coinvolgere anche i privati sotto una forma “volontaria”: i titoli greci in scadenza dovrebbero essere rimborsati integralmente (al 100%), ma le banche saranno obbligate a sottoscriverne di nuovi con scadenze lunghe e cedole possibilmente basse.

Stavolta l'operazione dovrebbe coinvolgere anche i privati sotto una forma “volontaria”: i titoli greci in scadenza dovrebbero essere rimborsati integralmente (al 100%), ma le banche saranno obbligate a sottoscriverne di nuovi con scadenze lunghe e cedole possibilmente basse.

E' questa una delle ipotesi prese in considerazione nella riunione serale dei ministri delle Finanze dell'Unione, che trattano sulla base della formula già adottata a Vienna nel 2009 per gli aiuti alle economie dell'Est Europa: accanto agli Stati, come in quell'occasione, si dovranno muovere in forma “volontaria” le grandi banche allargando il credito ad Atene.

Intenzione questa che è sintomo di quanto poco si creda a livello europeo a una possibile ripresa del Governo greco: temendo il peggio si cerca di estendere le responsabilità al maggior numero di soggetti. Mal comune mezzo gaudio. Con i titoli del debito pubblico a breve scadenza vendibili sui mercati solo a rendimenti altissimi - a differenza di quelli a lunga scadenza - i mercati dimostrano di aver già espresso il loro giudizio, lasciando trapelare la convinzione di un prossimo imminente crollo.

Strozzato dagli usurai della BCE e del FMI, il premier greco George Papandreou ha chiesto così il voto di fiducia in Parlamento dopo il rimpasto di Governo. Mossa questa che ha placato gli animi del suo partito, mentre l’opposizione conservatrice rimane ferma nella sua richiesta di elezioni anticipate, dopo aver rifiutato l’invito del premier a formare un Governo di unità nazionale. A spiazzare tutti è stata l’abile mossa del primo ministro Papandreu di concedere al suo primo avversario politico, l'attuale ministro della Difesa, Evangelos Venizelos, la poltrona più importante: quella del Ministero delle Finanze. La votazione della fiducia si terrà domani.

Papandreou ha inoltre chiesto che venga convocato in autunno un referendum per varare un “cambiamento del sistema politico” del Paese, inclusi emendamenti alla Costituzione. “Vi chiedo il voto di fiducia - ha detto il premier in Parlamento - perché siamo giunti ad un bivio critico: il debito e i deficit sono problemi nazionali che ci hanno condotto in uno stato di sovranità limitata, che ci ha permesso di sfuggire alla bancarotta ma da cui dobbiamo venire fuori ad ogni costo”. La manovra politica non ha però minimamente fiaccato lo spirito degli indignati greci, che ogni giorno continuano a darsi appuntamento in Piazza della Costituzione, davanti la sede del Governo ormai scenario di continui violenti scontri con le forze dell’ordine. La protesta è popolare e nazionale e, oltre ad Atene, anche a Salonicco, a Sparta e in tutta la Grecia si continua a scendere in piazza sventolando le bandiere nazionali e fischiando la rabbia di una situazione che oggi è critica e, per domani, si prevede peggiore.

Mentre la Grecia brucia di rabbia, i Ministri dell’eurogruppo si sono nuovamente mostrati divisi sulla gestione del piano di aiuti e in particolar modo sull’ipotesi di un ingresso dei privati nella gestione della crisi greca. Jean-Claude Juncker, il primo ministro del Lussemburgo che presiede anche i vertici dei 17 ministri delle Finanze della zona euro, ha detto chiaramente che gli aiuti ci saranno se la Grecia riuscirà a far passare la manovra di 28 miliardi di euro con tagli alla spesa, aumenti delle tasse e nuove riforme economiche entro la fine del mese.

Mentre la Grecia brucia di rabbia, i Ministri dell’eurogruppo si sono nuovamente mostrati divisi sulla gestione del piano di aiuti e in particolar modo sull’ipotesi di un ingresso dei privati nella gestione della crisi greca. Jean-Claude Juncker, il primo ministro del Lussemburgo che presiede anche i vertici dei 17 ministri delle Finanze della zona euro, ha detto chiaramente che gli aiuti ci saranno se la Grecia riuscirà a far passare la manovra di 28 miliardi di euro con tagli alla spesa, aumenti delle tasse e nuove riforme economiche entro la fine del mese.

Da una parte dunque gli indignati in piazza, che si organizzano tramite i social network creando legami internazionali tra movimenti che coinvolgono tanto i giovani, quanto le famiglie e i cinquantenni travolti dalla crisi; dall’altra i freddi contabili delle istituzioni economiche internazionali, strozzini legalizzati dalla legge del profitto, che richiedono tagli alle pensioni, alla scuola pubblica, alla sanità e a tutto quanto ricordi l’idea di una redistribuzione del reddito tra le classi sociali più fortunate e quelle più povere.

Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito, infatti, l’élite politica dell’Europa che sta giocando col fuoco per via dei suoi fallimenti nel contrasto alla crisi economica che sta divorando la Grecia. Il controllore che ha sede a Washington ha previsto che potrebbe scatenarsi una nuova ondata di agitazioni nei mercati finanziari se i leader europei puntelleranno ancora la disastrata periferia dell’eurozona. Se si pensa che nel suo rapporto quadrimestrale sulla salute dell’economia globale, il FMI ha apertamente attaccato la sovranità della prima superpotenza mondiale, affermando che il governo degli Stati Uniti dovrebbe smettere di rinviare le decisioni sofferte che sono richieste per tenere sotto controllo il forte deficit di bilancio, si comprenderà forse meglio chi tira i fili dello spettacolo e chi, invece, si limita a stare sulla scena con la stessa dignità di un pupazzo.

Il direttore del FMI, Jose Vinals, ha affermato: “Non ci possiamo permettere un’economia mondiale in cui decisioni di questa importanza vengono posticipate perché ci si permette di giocare col fuoco”. Secondo il FMI, se questi problemi non verranno presi di petto, nuovi “contraccolpi” potrebbero “riverberarsi nel resto del mondo” che metterebbero in “seria difficoltà” le banche per poter raccogliere i fondi.

Già le banche. La salute finanziare e la credibilità delle banche su tutto e tutti. Il crudo messaggio rivolto ai leader dei paesi industrializzati è giunto proprio mentre la Germania e la Francia stavano cercando di mostrare un fronte unito nelle trattative del secondo salvataggio per la Grecia. Insomma o si fa quello che dicono loro, o si muore.