- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

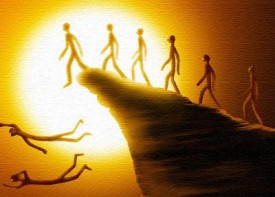

Tra il 2007 e il 2009 il tasso di suicidi in Europa tra gli under 65 è notevolmente aumentato. I Paesi con la maggior incidenza sono la Grecia, l’Irlanda e la Lettonia e non c’è dubbio, dati alla mano e con una mappatura geografica chiara, che la crisi economica e la conseguente recessione entrino nella macabra statistica con un qualche ruolo causale. L’assioma tradizionale da cui si parte è che siano le società più ricche quelle in cui l’incidenza dei suicidi è più alta.

Questo affermava Durkheim e questo può essere spiegato abbastanza con la nota piramide dei bisogni di Maslow, secondo la quale più si hanno bisogni primari di sopravvivenza e meno si entra nella sfera delle problematiche personali e psico-affettive. Ma il suicidio, in controtendenza, è sempre meno un fenomeno da ricondurre ai confini individuali e ad una sorta di lettura solipsistica della società ed è sempre di più in relazione diretta con l’esterno e con i fenomeni socio-economici che la caratterizzano.

Si tratta di un nuovo modo di essere e sentirsi poveri e di una nuova forma di povertà, tutta occidentale, che sta mutando le storiche categorie del bisogno e che sta dando contorni del tutto nuovi al problema esistenziale.

Non è la povertà che ci raccontavano i nonni alla fine della seconda guerra mondiale, non è quella - drammatica - di moltissimi paesi in via di sviluppo. Una povertà da cui si fugge, contro cui si lotta disperatamente. Qui parliamo di nuovi poveri e di una povertà economica cui si è unita una profonda disgregazione sociale, una frammentazione delle relazioni anche familiari.

Padri che perdono lavoro, “capi famiglia” di una volta soverchiati dall’inadeguatezza economica e sociale al proprio ruolo, genitori separati in difficoltà. Sono, infatti, in un rapporto di diretta proporzionalità, l’aumento della disoccupazione europea e l’incremento dei suicidi. La rottura della comunità familiare ha certamente contribuito ad aggravare il peso dell’instabilità professionale ed economica.

Padri che perdono lavoro, “capi famiglia” di una volta soverchiati dall’inadeguatezza economica e sociale al proprio ruolo, genitori separati in difficoltà. Sono, infatti, in un rapporto di diretta proporzionalità, l’aumento della disoccupazione europea e l’incremento dei suicidi. La rottura della comunità familiare ha certamente contribuito ad aggravare il peso dell’instabilità professionale ed economica.

Tutto questo in un contesto sociale che non ha affatto frenato la corsa alla sviluppo e al consumo, ma che chiede livelli di efficienza e prestazioni sempre più performanti e che ha frammentato ogni traccia di aggregazione sociale atomizzando persone e relazioni fino a corrodere la comunità familiare.

A tutto questo va aggiunto che il tratto della disomogeneità di condizione economica ha intaccato la grande fascia maggioritaria del ceto medio, scaraventando famiglie che prima avevano una posizione di vita normale nella povertà senza rimedio, fino alla perdita stessa del reddito e alla precarietà assoluta.

La rottura dell’omogeneità e l’aggravarsi delle differenze socio-economiche ha risollevato la questione economica come questione di classe, frantumando la condivisione e la comunicazione del disagio e della nuova povertà. I poveri sono silenziosi, posati sul fondale di un’apparente normalità, gravati da un livello di consumi che non può essere ripensato. Un dogma che schiaccia i bisogni e li silenzia.

Quello che manca a questa società asfissiata dalla crisi è l’orizzonte. E questo è valido soprattutto guardando a casa nostra. L’assistenza e il welfare sono progressivamente annientati e sviliti nell’assistenzialismo. I diritti fondamentali svuotati, a partire dalla sanità e dalla scuola. L’individuo è affidato a se stesso, isolato dagli altri e scollato dall’autorità dello Stato. Anche in Italia stanno diventando numerosi i casi di suicidio connessi alla disoccupazione, ma il dato viene sottovalutato. Si preferisce spiegare il suicidio come un atto misterioso, del tutto interno alla mente e alle sue fragilità. Un affare per psichiatri, una conseguenza della depressione. Nel 2009 sono stati 2.986 i suicidi in Italia, 158 in più rispetto all'anno precedente, con un aumento del 5,6%.

Il suicidio è un grande problema di salute pubblica che oggi più che mai trova le sue radici proprio nel rapporto malato tra l’individuo e la società. Uno iato che non conosce più relazioni, né mediazioni. Un confronto che assomiglia a un salto e che può diventare insopportabile, soprattutto quando l’individuo è privo di una comunità che lo sostiene e dei mezzi necessari per dominare le esigenze esterne.

Il suicidio è un grande problema di salute pubblica che oggi più che mai trova le sue radici proprio nel rapporto malato tra l’individuo e la società. Uno iato che non conosce più relazioni, né mediazioni. Un confronto che assomiglia a un salto e che può diventare insopportabile, soprattutto quando l’individuo è privo di una comunità che lo sostiene e dei mezzi necessari per dominare le esigenze esterne.

La miscela di questi due elementi può scatenare l’irreparabile. Moltissimi sono i casi di persone licenziate e suicide che la cronaca ci ha testimoniato. Si trattava soprattutto di giovani padri.

E’ semplice pensarli come uomini fragili, con difficoltà interiori proprie. Quanto invece è meno semplice dover pensare che la depressione delle borse, quella che fa tremare i profitti di pochi e le casse dello Stato coincida con una diffusa e molto meno clamorosa. Quella che sentono i giovani quando pensano al futuro, quella che sta nell’aria delle nostre città e delle case. Lì dove anche le famiglie, sovvertito e vanificato per sempre il patto generazionale, si sono arrese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Può accadere nello stesso Paese di leggere su tutti i giornali la battaglia forsennata per la legge sul biotestamento, che vuole obbligarci a rimanere nello stato vegetativo persistente cronico, e due giorni dopo trovare in prima pagina la storia di una donna di Bergamo che, dopo 16 anni di lavoro in un’azienda, è stata licenziata perché in coma dal 2010, dopo esser stata colpita da aneurisma cerebrale. “Un intralcio alla produzione” ha scritto l’azienda e la Cgil di Bergamo ha denunciato la vicenda.

Solo in un Paese come l’Italia Può accadere tutto questo nel silenzio generale delle Istituzioni che fino a ieri erano ingaggiate nella crociata della vita. Incapace di analizzare fatti e vicende senza ricorrere alla mistificazione e alla retorica, inadatta storicamente alla durezza della coerenza e soprattutto sempre più in ostaggio del mito degli imprenditori sultani e di una deregulation selvaggia che sta smantellando lo statuto dei lavoratori.

Non c’è traccia di condanna da parte di tutti coloro che ieri in Parlamento hanno consentito che passasse la legge del biotestamento così come è. Si deve rimanere per forza in quello stato, anche contro la propria volontà, per poi avere un trattamento discriminatorio e disumano come quello riservato a questa giovane mamma e ai suoi familiari, nel metodo e vedremo se anche nel merito.

Il Ministero del Lavoro, per lo meno, ha preso la parola: «Abbiamo già disposto, tramite la nostra direzione generale per l'attività ispettiva - ha spiegato Nello Musumeci, sottosegretario con delega alle Politiche sociali - una verifica dei fatti denunciati dalla stampa. Al di là dei rispettivi obblighi contrattuali, la condotta dell'azienda appare improntata a un rigido formalismo e a un rigore assolutamente inopportuni e inadeguati alla tragedia che ha colpito la sfortunata dipendente».

Il Ministero del Lavoro, per lo meno, ha preso la parola: «Abbiamo già disposto, tramite la nostra direzione generale per l'attività ispettiva - ha spiegato Nello Musumeci, sottosegretario con delega alle Politiche sociali - una verifica dei fatti denunciati dalla stampa. Al di là dei rispettivi obblighi contrattuali, la condotta dell'azienda appare improntata a un rigido formalismo e a un rigore assolutamente inopportuni e inadeguati alla tragedia che ha colpito la sfortunata dipendente».

Musumeci ha anche spiegato che la «dignità della persona viene prima di ogni profitto d'impresa» e ha suggerito alla dirigenza dell'azienda di fare pubblica ammenda: «Se fossi l'amministratore andrei a chiedere scusa ai familiari», ha detto il sottosegretario.

Si potrebbe partire da qui, certo, ma forse è bene volgere lo sguardo ad un’orizzonte più ampio. Sono diversi gli spunti di riflessione che questo caso dovrebbe restituire all’opinione pubblica e al dibattito mediatico generale. Un primo elemento è di natura squisitamente giuridica. Se si ammette il principio per cui una persona può essere licenziata con questa modalità e definita “un intralcio”, attraverso una letterina offensiva e denigratoria, cosa dobbiamo aspettarci per tutte quelle persone ammalate o in cura?

Quanti saranno poco efficienti rispetto agli standard di profitto imposti dai datori di lavoro? E chi li stabilisce questi standard? Basta pensare alla questione, tutta irrisolta, sui pazienti oncologici e i loro lunghissimi decorsi, fatti di terapie e follow up intensi. Persone che spesso non hanno una presenza costante sul posto di lavoro o quantomeno necessitano di permessi speciali per i controlli medici.

Un secondo spunto è di natura etico-morale. Se questo Paese ha deciso che lo stato vegetativo è indisponibile alla scelta individuale, quasi più della vita ordinaria che in effetti ciascuno di noi ha la facoltà di togliersi attraverso il suicidio, allora non può non intervenire su un caso di questo tipo che rappresenta un abuso clamoroso, peraltro aggravato dal fatto che il licenziamento da parte dell’azienda è sopraggiunto prima che arrivasse da parte del marito della signora la legittima richiesta di godere di tutte le ferie e i permessi maturati. Forse una mediazione con il marito, che in questo caso rappresenta le istanze della moglie, sarebbe stato doveroso moralmente, prima ancora che con la legge alla mano.

In ultimo, c’è una questione di linguaggio, che è molto di più che una questione di forma e di burocrazia. E’ il segno di un approccio al lavoro, sempre più radicato e infiltrato, che non guarda più alle persone, al credito di anni di onorato servizio - come si diceva una volta - di questa giovane madre, un modo di consumare le persone e i loro diritti che non conosce più nemmeno le forme del pudore. E’ questa storia a restituirci un ritratto fedele della nostra società, molto più della corrida parlamentare che ha partorito il biotestamento nullo e fasullo così come sarà.

In ultimo, c’è una questione di linguaggio, che è molto di più che una questione di forma e di burocrazia. E’ il segno di un approccio al lavoro, sempre più radicato e infiltrato, che non guarda più alle persone, al credito di anni di onorato servizio - come si diceva una volta - di questa giovane madre, un modo di consumare le persone e i loro diritti che non conosce più nemmeno le forme del pudore. E’ questa storia a restituirci un ritratto fedele della nostra società, molto più della corrida parlamentare che ha partorito il biotestamento nullo e fasullo così come sarà.

Il caso, per ora, lancia dei dubbi e offre una sola riflessione. Che qualsiasi battaglia per la vita significa molto di più che una collezione di precetti ideologici e confessionali di facciata con scarse indicazioni procedurali. Che questa situazione, così al limite delle norme, avrebbe dovuto scioglierla per prima la signora in coma se avesse potuto esprimere le sue volontà, in un senso o in un altro. Che la legge parla chiaro sulla malattia e la prolungata assenza di un lavoratore. Ma che si poteva agire in ben altro modo.

Se per il Parlamento quella donna è viva, viva come era viva Eluana cui venivano portati pane e acqua. Per l’azienda in cui ha lavorato lunghi anni quella donna è diventata addirittura un intralcio. “Meno” di una persona ammalata, “meno” ancora di una persona morta cui si concede ancora, anche nei luoghi di lavoro, l’umanità o l’intralcio di un addio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna boccia la richiesta avanzata dalla Procura dei Minori, che chiedeva di togliere ai genitori rom la figlia dodicenne che vive con loro in un campo alla periferia di Pavia e che non frequenta la scuola. Motivo addotto nella sentenza è che la condizione propria della vita gitana è quella di non andare a scuola e di vivere in un contesto di degrado qual è quello in cui si trova questa adolescente.

E’ senz’altro vero che la vita di questa piccola rom assomiglia a quella di molti altri suoi coetanei o bambini, costretti a elemosinare e a vivere randagi nelle strade delle nostre città, esposti alle peggiori nefandezze, incluso lo sfruttamento sessuale. Tutto nelle carte del tribunale ruota intorno al termine “pregiudizio”. Ma questi piccoli rom non scontano alcun pregiudizio all’interno della loro comunità.

Quello che questa sentenza omette è che il pregiudizio lo soffrono da parte di tutta la restante società che non vive né condivide quella condizione. E’ su questo passaggio che il tema slitta dal piano squisitamente giuridico a quello culturale e che, per entrare ancor meglio nel merito, offre un ulteriore spunto di riflessione sulla presunta neutralità e immunizzazione del diritto dalle contaminazioni di tipo particolaristico-culturale.

Affermare il principio che questa sentenza avalla significa innanzitutto inficiare quello di eguaglianza giuridica di tutti i minori di fronte alle Istituzioni e, in secondo luogo, accreditare come legittime tutte quelle tradizioni proprie di diverse comunità che ci siamo affannati a condannare sulle prime pagine dei giornali: dall’infibulazione al burka. Non sono anche quelli elementi propri di alcune culture? O l’argomento funziona solo in chiave anti-islamica forse perché i musulmani rappresentano una minaccia politica e territoriale peggiore rispetto agli zingari?

La sensazione è che questa sentenza sia uno scivolone che butta al vento fiumi e fiumi di parole - e poco altro - spese sull’integrazione e sul ruolo della scuola come strumento di supporto alla convivenza tra culture. Sembra che per gli zingari valga una sorta di extraterritorialità mentale, per cui ogni tratto della loro comunità è semplicemente giudicato come antagonista a ogni possibile forma ordinaria di civiltà. Difficilmente si parla di cultura o di culture gitane, più semplicemente si pensa che la loro “cultura o codice comportamentale” sia tutto ciò che la nostra società rigetta.

La sensazione è che questa sentenza sia uno scivolone che butta al vento fiumi e fiumi di parole - e poco altro - spese sull’integrazione e sul ruolo della scuola come strumento di supporto alla convivenza tra culture. Sembra che per gli zingari valga una sorta di extraterritorialità mentale, per cui ogni tratto della loro comunità è semplicemente giudicato come antagonista a ogni possibile forma ordinaria di civiltà. Difficilmente si parla di cultura o di culture gitane, più semplicemente si pensa che la loro “cultura o codice comportamentale” sia tutto ciò che la nostra società rigetta.

Una differenza che suona come una sottrazione generale e assoluta, come un concetto di umanità deteriore occultata nel pietismo del mito culturale. Questa sentenza, che all’apparenza sembra dire il contrario, non fa infatti che legittimare i più diffusi pregiudizi sugli zingari con un’aggravante di non riscattabilità dal degrado e della povertà per principio. Oltre a ciò, avallare “per buoni e per meritevoli di rispetto” abitudini e comportamenti che sono lesivi della dignità umana e dei diritti fondamentali individuali costituisce un pericoloso precedente per non riconoscere quanto di immorale spesso sussiste in alcune culture e tradizioni.

La categoria della moralità è superiore a quella di qualsiasi uso e costume tradizionale e ogni cultura ha in sé dei tratti che non sono ammissibili per quei principi fondamentali di libertà e dignità che l’evoluzione del pensiero ha ormai assodato. Questo perché la cultura descrive ciò che gli uomini fanno in nome di miti, credenze e tradizioni, mentre la morale detta la norma di ciò che è giusto e di ciò che non lo è. E’ per questo, ad esempio, che nell’antica Grecia era accettabile avere rapporti sessuali con minori e che ora tutto questo per noi è ripugnante pedofilia. Grazie all’evoluzione di conoscenza che la psicologia e la pedagogia hanno consegnato al sapere dell’umanità.

Qualcuno di facile tentazione al particolarismo giustificativo può dire che alcuni principi che a noi sembrano universali e assoluti, quali quelli del diritto liberale, siano anch’essi il frutto di una precisa e specifica cultura occidentale che però, a differenza di particolari etno-centrismi, sa essere inclusiva. Questo il dato cui i tifosi dell’ombelico etnico del pensiero dovrebbero arrendersi.

Un bambino rom continua a vivere la propria cultura, anche se viene obbligato ad andare a scuola. Ma andando a scuola non sarà usato dai genitori per mendicare, verrà aiutato nell’integrazione con gli altri bambini di qualsiasi cultura essi siano; saprà tutelarsi meglio, avrà l’opportunità soprattutto di conoscere quanto di diverso dal suo mondo esiste per scegliere come vorrà vivere e come vorrà diventare grande. La cultura più affascinante, se legata alla sola ereditarietà di sangue e famiglia e se non mediata mai da ragionamento e libera scelta, è la più odiosa prigionia dell’essere umano. Il peggiore strumento di vessazione. Un bambino rom a scuola aiuterà inoltre gli altri bambini a conoscere e non disprezzare per pregiudizio, ma ad avere un opinione secondo conoscenza.

Un bambino rom continua a vivere la propria cultura, anche se viene obbligato ad andare a scuola. Ma andando a scuola non sarà usato dai genitori per mendicare, verrà aiutato nell’integrazione con gli altri bambini di qualsiasi cultura essi siano; saprà tutelarsi meglio, avrà l’opportunità soprattutto di conoscere quanto di diverso dal suo mondo esiste per scegliere come vorrà vivere e come vorrà diventare grande. La cultura più affascinante, se legata alla sola ereditarietà di sangue e famiglia e se non mediata mai da ragionamento e libera scelta, è la più odiosa prigionia dell’essere umano. Il peggiore strumento di vessazione. Un bambino rom a scuola aiuterà inoltre gli altri bambini a conoscere e non disprezzare per pregiudizio, ma ad avere un opinione secondo conoscenza.

Per questo la sentenza che in superficie sembra dare riconoscimento alla cultura rom è uno strafalcione involutivo mascherato da rispetto della differenza. Perché se la differenza significa meno diritti e meno opportunità non è degna di alcuna cultura; e uno stato moderno, che sul diritto e sulla morale ha costruito o dovrebbe costruire eguale dignità per tutti i suoi cittadini, senza declinazioni di religione e cultura, non dovrebbe dimenticarlo.

E infine, se la differenza diventa svantaggio non può essere per logica un valore culturale, perché è un fallimento della morale. Specie se a pagare per tutto questo sarà quella bambina che potrà non andare a scuola, perché gitana. A lei avremo insegnato che persino per principio, e non solo perché cosi vanno spesso le cose, la legge non è uguale per tutti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Seganti

di Sara Seganti

I passeggeri dei cieli possono tirare un sospiro di sollievo. Servono doti particolari per districarsi nella fitta giungla dell’acquisto in rete dei biglietti aerei: prezzi mutanti, offerte introvabili, informazioni zoppe e prevedibili balzelli aggiunti sempre verso la fine della transazione. Se è vero che volare costa meno del passato, anche per via del rivoluzionario ingresso nel mercato delle compagnie low-cost, è altrettanto vero che solo gli iniziati hanno davvero accesso a tutte le informazioni necessarie ad acquistare un biglietto in rete, senza cadere nei tranelli di cui è disseminato il percorso.

Questo sembra voler dire il provvedimento, con il quale l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a cui ci si riferisce genericamente come Antitrust) ha appena sanzionato Ryanair, la più importante compagnia aerea low-cost, con una multa da 500 mila euro per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori.

Ma non solo Ryanair è stata oggetto di indagine, sono mesi che l’Agcm dimostra particolare interesse per la trasparenza nel trasporto aereo. Multe ad Alitalia (105.000 euro), Blu express (75.000 euro), Air Italy (55.000 euro), Germanwings (50.000 euro), Wizz Air (55.000 euro) e Easyjet (120.000 euro), per un totale complessivo paro a quasi un milione di euro, sono gli ultimi provvedimenti a tutela del diritto all’informazione dei consumatori dei cieli.

Questa stretta sulla vigilanza avviene in seguito alle numerose segnalazioni dei consumatori e delle associazioni dalle quali è partita l’indagine riguardo “l’ingannevolezza, la scarsa trasparenza, l’inadeguatezza e, in alcuni casi, addirittura la carenza di informazioni relative ai prezzi dei biglietti, che vengono presentati al mercato senza indicare alcuni costi che vengono successivamente aggiunti al momento del pagamento con carta di credito pur essendo prevedibili ed inevitabili”.

L’Autorità Antitrust ha deciso di riconoscere come pratiche commerciali scorrette i messaggi pubblicitari di Ryanair che promettono offerte di difficile reperimento, così come la mancata indicazione della tariffa dei costi aggiuntivi (e per niente facoltativi) come il web check in, il supplemento per pagamento con carta di credito e l’Iva sui voli nazionali, che sono a tutti gli effetti costi integranti del biglietto aereo, ma non vengono presentati come tali fin dall’inizio. E poi altre questioni, come il costo eccessivo di alcuni servizi: il rimborso in caso di disguidi post-vendita, di variazioni di dati del viaggiatore, così come l’assenza di traduzione in italiano di alcune informazioni.

L’Autorità Antitrust ha deciso di riconoscere come pratiche commerciali scorrette i messaggi pubblicitari di Ryanair che promettono offerte di difficile reperimento, così come la mancata indicazione della tariffa dei costi aggiuntivi (e per niente facoltativi) come il web check in, il supplemento per pagamento con carta di credito e l’Iva sui voli nazionali, che sono a tutti gli effetti costi integranti del biglietto aereo, ma non vengono presentati come tali fin dall’inizio. E poi altre questioni, come il costo eccessivo di alcuni servizi: il rimborso in caso di disguidi post-vendita, di variazioni di dati del viaggiatore, così come l’assenza di traduzione in italiano di alcune informazioni.

Pilastro della tutela del consumatore, la corretta informazione è al centro del provvedimento dell’Agcm, che non la interpreta come l’adempimento di una condizione formale da parte della compagnia aerea, ma come l’effettiva comprensione da parte del consumatore di tutte le condizioni di acquisto, presupposto di una scelta pienamente consapevole.

Su questo argomento, la Commissione europea ha appena pubblicato la relazione 174 del 2011, sull'applicazione del Regolamento 261 del 2004, la normativa di base in materia di trasporto aereo e diritti dei passeggeri, proprio per indicare quali sono gli ostacoli all’effettiva applicazione compiuta dei diritti dei passeggeri, e uno dei principali punti è proprio, ancora, la scarsa informazione rivolta ai consumatori. Ma in base a cosa si definisce quando un consumatore ha ragione a non aver capito bene?

Sempre dall’Europa viene il quadro normativo sulle pratiche commerciali scorrette, elencate nella direttiva comunitaria 29 del 2005, ora recepite nel Codice del consumo e di competenza dell’Antitrust. La direttiva distingue due macro categorie di pratiche commerciali scorrette - le ingannevoli e le aggressive - e contiene un punto molto rilevante: la definitiva codifica della definizione di consumatore medio, inteso come “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, originariamente elaborata dalla giurisprudenza europea”.

Sempre dall’Europa viene il quadro normativo sulle pratiche commerciali scorrette, elencate nella direttiva comunitaria 29 del 2005, ora recepite nel Codice del consumo e di competenza dell’Antitrust. La direttiva distingue due macro categorie di pratiche commerciali scorrette - le ingannevoli e le aggressive - e contiene un punto molto rilevante: la definitiva codifica della definizione di consumatore medio, inteso come “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, originariamente elaborata dalla giurisprudenza europea”.

Il consumatore medio, mediamente avvertito e mediamente informato, è il parametro per definire quando una pratica commerciale è scorretta e, quindi, idonea a falsarne il comportamento economico. La direttiva spiega anche che “la nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (europea) per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie”. Questa definizione è foriera d’importanti conseguenze nel definire quali sono le condizioni informative necessarie a garantire la reale possibilità del consumatore medio di fare scelte consapevoli.

Infatti, tutta la tutela del consumatore ha il suo presupposto teorico proprio nello squilibrio, nell’asimmetria informativa, esistente tra chi compra e chi vende, e questo provvedimento dell’Agcm ci ricorda che non basta avere accesso a molte informazioni per capirle. Soprattutto se queste sono concepite proprio per non renderle comprensibili.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Nella “città libera” di Christiania, a Copenaghen, dal 1971 vige l’anarchia: la polizia danese può entrare solo con un permesso speciale e non è ammessa la proprietà privata. Con il tempo il quartiere è diventato un esperimento sociale di grande interesse, ma non ha mai incontrato le simpatie dello Stato, che ha tentato più volte lo sgombero senza successo: la città autogestita è diventata una delle attrazioni turistiche principali della capitale danese e parte della sua identità. Tanto che lo Stato ha proposto ora agli abitanti di Christiania di riscattare il proprio quartiere e conquistarsi così una nuova libertà: 10 milioni di euro per la legalizzazione di Christiania. Sintomo di un’era in cui tutto si può comprare, anche l’anarchia.

Il mito di Christiania è cominciato quarant’anni fa con l’occupazione abusiva di una base navale dismessa di 34 ettari nel bel mezzo di Copenaghen. A prendere l’iniziativa sono stati alcuni cittadini danesi alla ricerca di condizioni di vita migliori per le proprie famiglie. Abbandonato e ricoperto da prati e alberi, il terreno in questione era protetto da una semplice palizzata di legno: abbattere quelle assi era sufficiente per provare a costruire qualcosa di nuovo, gli anni Settanta permettevano ancora di sognare.

Non ci è voluto molto perché ai pionieri dell’occupazione di Christiania si aggiungessero gli hippies e gli anarchici, le comunità alternative più numerosa di quel tempo: il quartiere ha continuato a crescere come uno Stato dentro lo Stato, con le sue idee e le sue utopie, ed è riuscito a mantenere alta fino a oggi la sua bandiera di “Città libera”.

Ma lo stato danese non ha potuto perdonare. Già dall’inizio uno sgombero era impensabile, gli hippies coinvolti erano tanti e la superficie occupata non indifferente. Ed è così che già nel 1971 è cominciata la piccola guerra provata fra Christiania e la Danimarca. Si sono alternati Governi diversi di vari schieramenti, ma tutti hanno tentato di cancellare Christiania, passando indistintamente dalle maniere forti alle vie giuridiche. A Christiania ha regnato fin dall’inizio l’anarchia, un’emancipazione che pochi Stati moderni, benché liberi e democratici, si permettono di accettare di buon grado: sordo alle leggi danesi, il quartiere anarchico di Christiania ha sempre avuto regole autonome che, seppur in piccolo, andavano a mettere in discussione la sovranità stessa della Danimarca.

Ma lo stato danese non ha potuto perdonare. Già dall’inizio uno sgombero era impensabile, gli hippies coinvolti erano tanti e la superficie occupata non indifferente. Ed è così che già nel 1971 è cominciata la piccola guerra provata fra Christiania e la Danimarca. Si sono alternati Governi diversi di vari schieramenti, ma tutti hanno tentato di cancellare Christiania, passando indistintamente dalle maniere forti alle vie giuridiche. A Christiania ha regnato fin dall’inizio l’anarchia, un’emancipazione che pochi Stati moderni, benché liberi e democratici, si permettono di accettare di buon grado: sordo alle leggi danesi, il quartiere anarchico di Christiania ha sempre avuto regole autonome che, seppur in piccolo, andavano a mettere in discussione la sovranità stessa della Danimarca.

A Christiania la polizia può entrare solo con un permesso speciale. Non ci sono auto, ci si muove in bicicletta. Gli abitanti versano in una cassa comune un fisso mensile di 240 euro a testa, indipendentemente da dove vivono e cosa fanno. Assieme ai guadagni raccolti dalle attività di negozi, teatri, ristoranti, librerie, locali musicali e di artigianato, completamente autogestite, il contributo fisso va a saldare le tasse per acqua, gas e riscaldamento. Come in Olanda, e a differenza della Danimarca, vengono tollerate le droghe leggere. Oggi a Christiania vivono più di 700 adulti, in passato si è arrivati anche a 2000 abitanti.

E ora il colpo di coda finale del Governo danese. Dopo quarant’anni di ostilità, lo Stato ha fatto la sua proposta indecente agli abitanti di Christiania: riscattare economicamente il terreno su cui sorge il quartiere e mettere così la parola fine alla lunga diatriba legale. Dopo svariati settimane di riflessione, gli abitanti di Christiania hanno accettato l’accordo e, a quanto pare, acquisteranno il diritto di usufrutto sull'intero complesso residenziale per l’equivalente di circa 80 milioni di corone danesi. Dieci milioni di euro per assicurarsi la libertà.

Gli avvocati che hanno concluso l’affare per il quartiere autogestito si dicono entusiasti e spiegano che la somma da corrispondere per Christiania è un decimo del valore effettivo dell’area. Gli abitanti stessi hanno deciso di emettere delle azioni per permettere alla gente di supportare la causa: Copenaghen ama la sua Christiania e, nessuno ha dubbi in proposito, la sosterrà. Per una piccola parte, Christiania verrà affittata. La maggior parte del fondo, invece, verrà stanziato da normalissime ipoteche sugli edifici.

Gli avvocati che hanno concluso l’affare per il quartiere autogestito si dicono entusiasti e spiegano che la somma da corrispondere per Christiania è un decimo del valore effettivo dell’area. Gli abitanti stessi hanno deciso di emettere delle azioni per permettere alla gente di supportare la causa: Copenaghen ama la sua Christiania e, nessuno ha dubbi in proposito, la sosterrà. Per una piccola parte, Christiania verrà affittata. La maggior parte del fondo, invece, verrà stanziato da normalissime ipoteche sugli edifici.

Christiania si è riscattata e, firmando l’accordo, ha raggiunto la condizione di città giuridicamente “libera”. “Da luogo di anarchia, Christiania si trasformerà in un esperimento sociale legale e di grosso interesse”, ha commentato soddisfatto Knud Foldshack, l’avvocato dei 700 inquilini anarchici. Che, da parte loro, non mancano di rassicurare: il diritto di possesso rimarrà della collettività e Christiania continuerà rifiutare qualsiasi tipo di proprietà privata.

Il compromesso tuttavia rimane e gli idealisti fanno fatica ad accettarlo perché è costato di più di 10 milioni di euro. È difficile immaginarsi una piccola “isola che non c’è” anarchica legata a ipoteche bancarie: se il fine giustifica i mezzi, allora sì, Christiania è libera. Ma se si cerca una giustificazione ideale a tutto, allora Christiania non è più libera: ha semplicemente scelto la via per sopravvivere. La sovranità esercitata nel rispetto tutti i regolamenti edilizi vigenti.