- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Seganti

di Sara Seganti

La rete internet ha modificato, eccome, il nostro modo di consumare: le occasioni d’incontro tra venditori e compratori si sono moltiplicate, i consumatori sono più attenti e informati e le distanze si sono accorciate. Questi cambiamenti non avevano fino ad oggi, tuttavia, ancora stravolto l’atto di consumo classico, verticistico, nella relazione tra venditori e compratori, come invece è successo con l’affermazione sulla scena di forme innovative di scambio e condivisione che superano questa gerarchia.

Nonostante l’entusiasmo iniziale sulle possibilità commerciali di Internet nei primi anni ’90, la rete virtuale non era ancora riuscita a superare le dinamiche di consumo tipiche del mondo “reale”: in fondo si era limitata a perfezionarle sempre di più e questo aveva iniziato a generare più di una diffidenza. Negli ultimi anni, Internet diventa sinonimo di un consumo estremizzato, un far-west dei dati personali, dove non fidarsi è meglio e dove la monetarizzazione e la mercificazione dei rapporti diventano la norma.

I motori di ricerca tracciano identità e preferenze, i social network sono conniventi complici di questi furti di identità, tutta la rete è organizzata per mantenere memoria delle scelte di consumo con lo scopo di profilare compratori da irretire con sempre maggiore efficacia.

In questo scenario poco rassicurante, si innesta l’esplosione dei social network, accusati da molti di impoverire le relazioni umane, creando fittizie comunità virtuali composte da individui sempre più soli. Possibile che uno strumento come Internet che prometteva di rivoluzionare le nostre vite, non fosse ancora riuscito a modificare il nostro modo di consumare? Oggi questo cambiamento sembra finalmente arrivato.

Data la forma assunta dalla nostra società dei consumi e dalla netta separazione esistente tra lavoro e tempo libero, per comprendere questi fenomeni è necessario ampliare la definizione di consumatore, che non è più solo un acquirente di beni e servizi, ma è diventato a tutti gli effetti un fruitore di esperienze. E ci sono nuove comunità di consumatori di esperienze fondate sulle possibilità d’interazione orizzontale che solo la rete è in grado di generare. Sono esperienze signifcative, nel senso che la comunità virtuale diventa esperienza di senso reale, sulla base di tre principi cardine: l’affinità elettiva, la condivisione universale e il risparmio economico. Vediamo come ciò diventa possibile.

In una prima categoria, si possono elencare alcuni siti in cui si scambiano esperienze senza esborsi: servizi che normalmente si pagano diventano, qui, gratuiti e condivisi. Il couch-surfing é uno dei migliori esempi di questo passaggio dall’atto di consumo alla gratuità dello scambio. Letteralmente vuol dire "surfare sul divano" (http://www.couchsurfing.org/) e ha un sottotitolo evocativo: contribuisci anche tu a creare un mondo migliore, un divano alla volta. Si tratta di un fenomeno già esploso, che conta adesso circa 3 milioni di utenti inseriti in un network internazionale, in cui si incontrano persone che offrono e persone che cercano ospitalità. Tutto rigorosamente gratuito. Gli obbiettivi sono conoscersi, viaggiare all’interno delle comunità locali e non chiusi nei percorsi obbligati del turismo di massa.

In una prima categoria, si possono elencare alcuni siti in cui si scambiano esperienze senza esborsi: servizi che normalmente si pagano diventano, qui, gratuiti e condivisi. Il couch-surfing é uno dei migliori esempi di questo passaggio dall’atto di consumo alla gratuità dello scambio. Letteralmente vuol dire "surfare sul divano" (http://www.couchsurfing.org/) e ha un sottotitolo evocativo: contribuisci anche tu a creare un mondo migliore, un divano alla volta. Si tratta di un fenomeno già esploso, che conta adesso circa 3 milioni di utenti inseriti in un network internazionale, in cui si incontrano persone che offrono e persone che cercano ospitalità. Tutto rigorosamente gratuito. Gli obbiettivi sono conoscersi, viaggiare all’interno delle comunità locali e non chiusi nei percorsi obbligati del turismo di massa.

Questo sito deve il suo successo a un ottimo sistema di profili e di feed-back: le persone si scelgono, grazie alle numerose informazioni che è possibile inserire nelle pagine personali e in virtù dei commenti che gli altri hanno lasciato. Il couch-surfing ha anche creato le sue regole di buona educazione: è gradito darsi da fare, ad esempio cucinando una cena alle persone che ti ospitano, proponendo loro specialità del tuo paese di origine. Questa forma di scambio non ha nulla a che fare con il vecchio scambio casa, perché qui la reciprocità non è binaria, ma universale: qualcun altro mi ospiterà quando ne avrò bisogno, all’interno di un cerchio di disponibilità potenzialmente infinito.

Conversation exchange http://www.conversationexchange.com/ mette in rete chi è alla ricerca di occasioni per praticare un'altra lingua e per conoscere persone nuove, mentre il Co-working permette a chi lavora da casa di organizzarsi virtualmente per condividere, realmente, uno spazio comune e le spese.

Queste forme di condivisione sono improntate a un’etica sociale e culturale, che vede nell’aggregazione in comunità reali orientate alla collaborazione, all’apertura e all’accessibilità una risposta positiva e economica, non solo alle esigenze da soddisfare, ma anche a un più generale recupero di qualità nei rapporti con gli altri. Ancora, uno degli ultimi ritrovati in tema di alloggio è Airbnb www.airbnb.com, un sito in cui chiunque può affittare una stanza: i prezzi sono modici e anche qui, è la condivisione a essere il valore aggiunto.

Esiste poi una seconda categoria di possibilità, queste invece a pagamento, come gli house concert o la cena a casa come al ristorante. Queste sono nuove modalità di fruire dello spazio privato, che si apre a amici, conoscenti e gruppi privati per vivere esperienze collettive come un concerto dal vivo o una cena.

Esiste poi una seconda categoria di possibilità, queste invece a pagamento, come gli house concert o la cena a casa come al ristorante. Queste sono nuove modalità di fruire dello spazio privato, che si apre a amici, conoscenti e gruppi privati per vivere esperienze collettive come un concerto dal vivo o una cena.

Tutte queste forme di consumo orizzontali e di esperienze socializzate hanno in comune l’incontro reale nel privato, generato a partire dalla comunità pubblica in rete, sulla base dei principi già citati dell’affinità elettiva, della condivisione universale e del risparmio economico. Occorre distinguere, al loro interno, i network gestiti da grandi realtà imprenditoriali e i piccoli gruppi completamente autogestiti.

Si può comunque affermare che la generazione condivisa, per prendere in prestito un termine del gergo energetico, s’indentifica in una nuova visione degli spazi di socializzazione delle città, facendo uscire le persone dal rapporto verticistico venditore di servizi/consumatore e mettendo tutti sullo stesso livello, in spazi privati senza gerarchia. Si potrebbe dare una lettura più politica di queste esperienze che, per alcuni versi, potrebbero sembrare forme di socialismo spontaneo, ma che per ora sono solo embrioni portatori di una forma innovativa di vivere nell’era di internet.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Le proiezioni di voto sul referendum che si è tenuto in Svizzera dicono che l’80% ha respinto le richieste dell’Unione Democratica Federale e del Partito Evangelico, che volevano impedire ai non residenti di venire in Svizzera per la dolce morte. Il proposito politico al fondo di questa mossa referendaria non era solo quello di bloccare “il turismo della morte”, ma anche quello di rimettere un po’ in discussione una pratica, quella del suicidio assistito, che in Svizzera è in vigore dal 1941. Il cantone di Zurigo, di robusta tradizione liberale, non ha tentennato nel ribadirne invece la liceità e la coerenza con la tradizione culturale del paese.

Il suicidio assistito non è propriamente assimilabile all’eutanasia. Non prevede, infatti, alcuna partecipazione attiva da parte di terzi, ma una modalità di intervento puramente passivo, in cui vengono messi a disposizione alla persona che lo richiede tutti gli strumenti necessari a far cessare la propria esistenza. La differenza, che può sembrare debole e forse anche cinica rispetto ai contenuti morali della questione, è invece molto importante rispetto alle questioni legali che ne conseguono, dal momento che non è previsto alcuna azione “attiva” da parte di un sanitario o di un familiare.

Della liberalità della Svizzera godono i cittadini di molti paesi limitrofi, cui non fa eccezione l’Italia; la percentuale complessiva dei non residenti, infatti, che arrivano nel cantone elvetico per il suicidio, è aumentata negli ultimi anni. A fornire questi numeri sono l’associazione Dignitas - che assiste in Svizzera i candidati alla dolce morte - e l’associazione Exit Italia, che ha la lista di una trentina di persone partite per il cantone di Zurigo e morte lì, pagando cifre peraltro più basse di qualsiasi funerali fatto in casa.

Il turismo delle persone e dei familiari che non vogliono essere obbligati a vivere, magari di fronte e prognosi nefaste, a malattie invalidanti e croniche, può sembrare macabro e così lo percepisce una parte - minoritaria - della popolazione zurighese. Ma esso rappresenta soltanto una parte di un turismo più ampio e vario che andrebbe definito più correttamente come turismo delle “coscienze”. Quelle di tutti coloro che sono costretti a delegare allo Stato ogni facoltà decisionale sulla vita.

Quanti, ad esempio, non possono decidere della salute dei propri figli, tutte quelle donne che in Italia vedono la propria salute minata da una pratica arronzata e insidiosa come quella sottesa alla legge 40, o quanti sono costretti ad essere nutriti con un tubo naso gastrico finchè la provvidenza lo vuole.

Quanti, ad esempio, non possono decidere della salute dei propri figli, tutte quelle donne che in Italia vedono la propria salute minata da una pratica arronzata e insidiosa come quella sottesa alla legge 40, o quanti sono costretti ad essere nutriti con un tubo naso gastrico finchè la provvidenza lo vuole.

Coloro che varcano il confine sono persone che nel proprio paese non hanno la libertà di decidere della propria esistenza e che, grazie anche a maggiori informazioni sull’argomento, possono interrompere le atroci sofferenze che vivono, addormentarsi con un potente sonnifero senza accorgersi di niente e senza provare dolore, nel conforto dei propri cari e avendo la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo.

Quello che scuote davvero l’opinione pubblica italiana e le istituzioni che l’ammansiscono a dovere, è l’abolizione del velo dell’ipocrisia e la codificazione normativa di un’umana pietà che ogni giorno, in moltissimi hospice di malati terminali, porta tanti pazienti, in special modo quelli oncologici, a morire di morfina, magari solo con più tempo e con più dolore.

Il nodo della questione non é che tali pratiche non avvengano, ma che non siano normate né ammesse per legge, e che siano strappate alla chetichella e di nascosto, magari con l’aiuto di un medico compiacente. L’impedimento legislativo o il vuoto normativo servono non a difendere la cosiddetta “cultura della vita”, usata come una bandiera ad ogni occasione utile, ma a non insidiare quella “cultura del dolore” che rappresenta il dna del clima culturale del paese. Quella comoda sacralità del male che ci vorrebbe tutti rassegnati e quasi onorati di avere sulle spalle la nostra croce.

Che è, alla fine, l’unico orrore culturale per il quale dovremmo avere sdegno e ripugnanza. Quello che confonde la vita con la tortura, la sua bellezza con la prigionia in un corpo. E quella che al dunque chiede a tutti, non si capisce bene il perché, di trasformare la morte in un Calvario.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Giovanni Gnazzi

di Giovanni Gnazzi

Hai voglia a raccontare di acquisizioni di borsa e di marchi, di rami d’azienda o d’intere attività. Hai voglia a magnificare o stigmatizzare il volume di denaro che si muove nel mercato delle IT e nelle (mai definitivamente esplorate) frontiere del web. Ma nella zona bassa delle pagine dell’economia che discettano sulla congruità o meno della cifra pagata, troviamo notizie molto più illuminanti circa lo stato reale delle cose. Sembra, infatti, che Mark Zuckerberg, fondatore e padrone di Facebook (e di tutte le informazioni che alcuni milioni di persone gli hanno gratuitamente fornito e che ne costituiscono il patrimonio stratosferico) abbia organizzato una campagna di discredito contro Google, allo scopo di mettere in cattiva luce la società di Mountan Wiew.

Usa Today e The Daily Beast hanno prima scoperto e poi sputtanato l’operazione che, rimbalzata in meno che non si dica in Rete, ha assunto un carattere di boomerang per Zuckerberg. In sostanza, l’inchiesta giornalistica ha scoperto che i manager di Facebook hanno commisionato alla Burson and Marsteller, nota società di pubbliche relazioni di fama internazionale specializzata nella comunicazione (ha curato, tra le altre, la campagna elettorale di Hillary Clinton), un’offensiva sui media e tra i blogger più autorevoli che segnalasse e amplificasse i problemi relativi alla tutela della privacy su Google. Non che Google sia una confraternita d'imprenditori specchiati, figuriamoci, ma che Facebook accusi di scarsa tutela della privacy é divertente, prima che paradossale.

La dinamica racconta abbastanza chiaramente obiettivi, finalità e cultura ad essi relativa nel modello di competition aziendale statunitense (ma non solo). Si cerca di colpire la concorrenza e, per farlo, s’incarica una società esterna ritenendo che, proprio perché in outsourcing, il lavoro sporco difficilmente potrà essere imputato alla società. Nella peggiore delle ipotesi, si pensa, sarà evidenziata un’opera certamente persecutoria, ma frutto esclusivo della società ingagiata alla bisogna: non sarà certo il mandante a venire fuori. Niente di più sbagliato, anzi: niente di più stupido.

Perché é davvero stupido pensare che nel mondo della comunicazione globale qualcosa possa rimanere segreto ed è davvero stravagante che proprio uno dei gruppi che devono la loro fama e i loro miliardi alla circolazione orizzontale e poco controllata di dati sensibili, immagini, come per incanto, di poter tenere segrete le operazioni segrete.

Che Facebook sia l’invenzione geniale di un fanciullo cialtrone è cosa risaputa. Che la libera competizione nel mercato capitalista sia fondata sulla libera quanto legittima concorrenza è invece una bubbola consolidata. La competizione è una cosa seria, certo, ma ci sono modi diversi di farla. Quello di migliorare l’offerta dei propri prodotti, arricchendoli d’innovazione tecnologica è un modo; quello di limitarsi a gettare fango sulla concorrenza, senza economia di risorse e tempo, è un altro modo.

Che Facebook sia l’invenzione geniale di un fanciullo cialtrone è cosa risaputa. Che la libera competizione nel mercato capitalista sia fondata sulla libera quanto legittima concorrenza è invece una bubbola consolidata. La competizione è una cosa seria, certo, ma ci sono modi diversi di farla. Quello di migliorare l’offerta dei propri prodotti, arricchendoli d’innovazione tecnologica è un modo; quello di limitarsi a gettare fango sulla concorrenza, senza economia di risorse e tempo, è un altro modo.

Vero è che tra il social network e il motore di ricerca - in principio destinati a funzioni diverse e, quindi, a non sovrapporsi nell’acquisizione del target - la guerra pubblicitaria è totale. Ma è una guerra che appare priva di senso, dal momento che nessuna delle due potrà mai competere sul terreno dell’altra. Google, del resto, ha visto scarsi risultati nel proporre il suo modello di social network (social circle).

Ma le incursioni di Montan Wiew nella telefonia, nelle news e, appunto, nel mondo dei social network, hanno evidentemente causato qualche mal di pancia a Facebook. Le due società hanno comunque un elemento in comune: la raccolta di centinaia di milioni di nomi di utenti con annesse le loro relazioni, i loro gusti, le loro propensioni al consumo, le loro idee politiche, culturali e religiose, le loro preferenze sessuali e le loro inclinazioni private in generale.

L’invenzione dei social network, in fondo, si basa su questo: sulla nostra certezza di essere soli e sul contemporaneo rifiuto di accettarlo, barando consapevolmente in un gioco dove le amicizie, spesso, sono solo virtuali. Come si trattasse di un portafoglio-clienti per un venditore, il numero degli “amici” diventa, in un gioco ipocrita, quintessenza del valore di chi li ha. E’ un trucco di cui siamo coscienti ma del quale ormai sembra di non poter fare a meno se non ci si vuole sentire out.

Paradossalmente, proprio nella società nella quale si comunica di più, si è meno informati; proprio nella Rete, paradigma per eccellenza della comunicazione orizzontale a portata di tutti, ci si sente più soli. Si sostituisce la nostra vita, intesa anche come luogo della socialità condivisa, con uno schermo.

La più grande banca dati del pianeta è il business più florido per scegliere tipologia, luoghi e risposte ai bisogni del consumatore per i prodotti e i servizi commerciali ai quattro angoli del pianeta. Il più grande esperimento (riuscito) di profilazione marketing del mondo. Le nostre ansie e le nostre paure, i nostri sogni e la nostra solitudine, persino i nostri successi e i nostri fallimenti umani diventano prodotti di marketing. Tutta merce dal valore altissimo nel mercato internazionale della raccolta dati, che rende le nostre vite trasparenti e le loro casseforti impenetrabili.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di mazzetta

di mazzetta

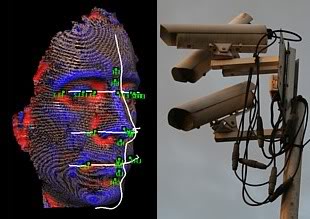

Si avvicina la commercializzazione di un simpatico programmino per i cellulari intelligenti, quegli smartphone che ormai sono a tutti gli effetti dei computer portatili e che ora acquistano un nuovo superpotere. Il programmino fa una cosa molto semplice da comprendere: prende il volto di una persona che voi avete inquadrato con il telefonino e l'associa a un nome e cognome; l'ambizione del programma è che sia quella che corrisponde proprio a quel volto. Come faccia è altrettanto semplice da spiegare, almeno a grandi linee, visto che non fa altro che confrontare quel volto con le foto presenti in rete e indicizzate dai motori di ricerca, incrociandoli con i dati che trova in rete per giungere al risultato.

Niente di più di quello che fanno già i programmi simili con i monumenti, è la famosa “realtà aumentata”; solo che invece della scritta che dice che quello davanti al telefonino è San Pietro, apparirà quella con il nome della persona inquadrata e un link alle sue informazioni, già radunate e organizzate.

Si tratta sicuramente di un'innovazione che apre scenari inquietanti, anche se non mancheranno i tantissimi che ne saranno comunque sedotti e ne favoriranno l'adozione e la diffusione. Certo, nella mente di un adolescente è bellissimo pensare di inquadrare una ragazza desiderata e di ottenere seduta stante molte informazioni sul suo conto, ma appena si considera la questione dal punto di vista della ragazza, già le cose cambiano di molto.

E non solo per la ragazza: l'abilità di connettere dati sensibili senza nessuno sforzo può essere utilizzata in molti modi inquietanti, a cominciare dalla schedatura di membri delle forze dell'ordine, alla ricostruzione dell'identità e della situazione familiare di persone addette a compiti delicati (si pensi solo alle guardie giurate) per i fini delittuosi più vari. Una pacchia per i truffatori, che potranno accostare le vittime fingendo di riconoscerle e magari spacciandosi a colpo sicuro per vecchi compagni di scuola, fingere di ricordarne gli hobby o le passioni e chissà che altro.

Ma anche le conversazioni compromettenti origliate al bar potranno essere valorizzate dall'identità degli autori; l'unico limite è la fantasia, inciampare goffamente e vedere dopo pochi minuti il video dell'incidente su YouTube con il proprio nome e cognome diventerà una cosa normale anche se succede per strada alla presenza di sconosciuti.

Uno strumento potente, che non potrà mancare di trovare numerose applicazioni commerciali. Già oggi, entrando in molti negozi, un cartello vi avverte che siete ripresi da una telecamera; domani la stessa telecamera potrà trasmettere al terminale del negoziante la vostra identità, i siti che frequentate, le vostre preferenze, gli acquisti fatti in passato e persino le vostre opinioni politiche o per che squadra tenete. Una pacchia per i venditori, molto meno per i clienti e per quelli sui quali sarà usato il programmino, che si troveranno ad andare in giro esibendo inevitabilmente la chiave d'accesso al tesoro delle loro informazioni personali, a meno di non coprirsi la faccia.

Uno strumento potente, che non potrà mancare di trovare numerose applicazioni commerciali. Già oggi, entrando in molti negozi, un cartello vi avverte che siete ripresi da una telecamera; domani la stessa telecamera potrà trasmettere al terminale del negoziante la vostra identità, i siti che frequentate, le vostre preferenze, gli acquisti fatti in passato e persino le vostre opinioni politiche o per che squadra tenete. Una pacchia per i venditori, molto meno per i clienti e per quelli sui quali sarà usato il programmino, che si troveranno ad andare in giro esibendo inevitabilmente la chiave d'accesso al tesoro delle loro informazioni personali, a meno di non coprirsi la faccia.

Per ora, chi non ha immagini del suo volto in rete non dovrebbe temere nulla. Ma basta la foto di una festa, di una cena di lavoro, di un convegno, la foto nel profilo di un account, su Flickr o su qualsiasi pagina indicizzata dai motori di ricerca e il danno è fatto. Senza considerare che le attività commerciali avranno davvero pochi problemi a costruire archivi di nomi e volti per identificare i clienti; archivi d'enorme valore, sicuramente autorizzati a margine dei cavilli di una tessera-fedeltà. Basta che i supermercati vendano le facce dei propri clienti per ritrovarsi in un attimo con tutta la popolazione schedata da privati assetati di profitti e scambiata tra mercanti d'informazioni all'ingrosso

La fantascienza ci ha preparati a strumenti del genere, ma curiosamente gli autori li hanno sempre messi nelle mani delle forze dell'ordine, che se ne servivano per controllare l'identità delle persone fermate. Il prossimo futuro, invece, ci dice che strumenti del genere saranno nelle mani di chiunque e potranno fare molto di più, fornendo a chi li utilizza molte più informazioni. Altro che privacy, viene da chiedersi cosa rimarrà della privacy, o del diritto alla riservatezza. Forse si perderà anche il ricordo del termine.

Quella che ci aspetta è un'innovazione che rischia di modificare pesantemente i rapporti tra le persone, perché è un po' come essere costretti a girare tutti con un cartello con nome, cognome e un sacco di altre informazioni sul petto. Facile credere che a molti questa novità non piacerà, ma è altrettanto facile prevedere che quasi tutti la useranno estesamente senza grossi rimorsi accelerando la sua adozione e il perfezionamento delle macchine e delle istruzioni necessarie al loro funzionamento.

Non ci sarà un Grande Fratello a vegliare su di noi, ciascuno di noi potrà diventare il grande o piccolo fratello di chi vuole in qualsiasi momento, anche se ci saranno sempre fratelli più grossi o più fratelli di altri, e davvero non è facile immaginare ora quali effetti potrà avere sulla società del prossimo futuro una novità del genere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Una processione di dame e cavalieri quella che dalle 9.30 del mattino ha sfilato nell’abbazia di Westminster. I cappelli e le bombette, colorati e carichi di decorazioni tradizionali e glamour, sono la nota di colore, il vezzo più divertente nelle scurissime e acute volte dell’abbazia. Gli invitati sono 1.900 e 8.000 i giornalisti attaccati alla cronaca di questo giorno. Londra freme, le famiglie sono in piazza con la bandiera dipinta sul volto dei propri figli. La folla delle persone comuni ricorda il giorno delle nozze lontanissime di Carlo e Diana, o quello del passaggio del feretro della giovane Lady D.: un tappeto festante di bandierine per questo immancabile appuntamento.

Il premier Cameron ha deciso di concedere agli inglesi un giorno di festa nazionale e il matrimonio dei rampolli, in barba a ogni incredulità e polemica, diventa un evento tutto nazional-popolare. Del resto l’adorazione per la regina, la venerazione della monarchia è inscritta nella genetica inglese e non confligge affatto con quei principi di vita democratica e di autentico liberalismo che hanno fatto grande la storia dell’Inghilterra.

Difficile da capire per chi viene da storie repubblicane. Ma questo è il ritratto dell’Inghilterra che aspetta le nozze dell’erede al trono e della ragazza comune che i rotocalchi hanno descritto come la contemporanea Cenerentola, perché proveniente da una ricca famiglia borghese, sprovvista di sangue blu, ma con milioni di sterline in tasca.

Il matrimonio è stato tutto, finora, tranne che un evento romantico. Un affare da milioni di euro, un giro impressionante e tutto turistico di gadget e souvenir da cui guadagnerà anche la famiglia della sposa. La cerimonia sarebbe costata tra i 320.000 e gli 800.000 dollari. 67.000 dollari solo per l’accoglienza e l’alloggio in hotel degli invitati. Cifre astronomiche anche per l’abito di Kate Middleton.

Non c’è traccia di quelle nozze semplici che i due ragazzi avevano annunciato e dalle casse dello Stato saranno presi almeno 20 milioni di sterline (costa tanto la colazione per 600 persone offerta dalla regina e il rinfresco offerto da Carlo): una mossa difficile da digerire in un clima di tagli e di austerity.

Non c’è traccia di quelle nozze semplici che i due ragazzi avevano annunciato e dalle casse dello Stato saranno presi almeno 20 milioni di sterline (costa tanto la colazione per 600 persone offerta dalla regina e il rinfresco offerto da Carlo): una mossa difficile da digerire in un clima di tagli e di austerity.

Ma il matrimonio è diventato in questo modo la favola che tutti volevano, a partire da Kate, che non ha rinunciato a lussi e sfarzi. I due rampolli, figli di un privilegio immeritato, caduto dal cielo per Kate e dalla discendenza per William, coronano il sogno d’amore di un fidanzamento non privo di gossip, riscattandolo da tutta quella normale semplicità che per molto tempo hanno rivendicato.

Nei giorni precedenti al wedding day, le copertine si sono accanite alla ricerca di somiglianze con l’amata Diana. Ed è proprio lei l’assenza che si fa sentire, che riempie lo sguardo di tutti e ogni passaggio della cerimonia. La principessa triste, la mamma di William ed Herry, è stata ancora una volta la protagonista invisibile dei ricordi e delle cronache. Insuperabile nel carisma e nel fascino malinconico del viso, che sembrava imbrigliato e sofferente già in quel lontano giorno delle nozze con Carlo.

Kate, elegante e composta, sembra essere più a suo agio e più pronta alla ritualità della corte. Emozionata, quasi priva di affettuosità, irrigidita nella magrissima ed elegante silhouette, per conquistare il cuore degli inglesi le servirà molto di più che attenzione e cura nel look “semplice” su cui dimostra tanta accortezza. La borghese, senza sangue blu, non stona di una virgola nella scenografia e quell’anello di Lady D, unico risparmio di tutta la cerimonia, che William le ha donato in un atto simbolico di grande trasporto emotivo, non farà di Kate, non immediatamente almeno, una sostituta della principessa Diana.

Anche se farebbe un gran comodo alla regina che con questa fanciulla dalle umili origini, sovrapposta dalla stampa all’icona di Lady D, ha la sua unica chance di rimediare al discredito e alle ombre che la storia di Diana e la sua tragica fine hanno lasciato sulla famiglia reale. La tanta, tantissima gente comune che oggi circonda le nozze del secolo è la testimonianza che l’amore per i reali non è affatto spento, ne è mai stato una vuota formalità da riporre in archivio.

Anche se farebbe un gran comodo alla regina che con questa fanciulla dalle umili origini, sovrapposta dalla stampa all’icona di Lady D, ha la sua unica chance di rimediare al discredito e alle ombre che la storia di Diana e la sua tragica fine hanno lasciato sulla famiglia reale. La tanta, tantissima gente comune che oggi circonda le nozze del secolo è la testimonianza che l’amore per i reali non è affatto spento, ne è mai stato una vuota formalità da riporre in archivio.

I due giovani sposi pare abbiano deciso di andare a vivere in un’isoletta del Galles, vicino alla base militare in cui presta servizio William. Non sarà quindi Buckingham Palace e neanche il Castello di Windsor la loro prima dimora. Prima o poi le porte di una residenza reale si apriranno, soprattutto in vista di pargoli, e per Kate inizierà la difficile mediazione tra la semplicità rivendicata (forse troppo) di una ex ragazza comune e le regole della regina Elisabetta.

Le indiscrezioni sul contratto prematrimoniale non lasciano presagire nulla di buono. Sembra infatti che in caso di rottura la povera Kate sarà messa nelle condizioni di non poter far nulla di quello che Diana fece, guadagnandosi l’amore popolare e rivelando qualche segreto di Palazzo di troppo. Kate, la protagonista di questa favola, rimarrebbe infatti, proprio come Cenerentola, in una bella zucca che fu carrozza solo dentro al sogno. Perché questo è quello che ha vissuto Londra, fuori dal tempo e forse da ogni logica comprensione.

La favola, che sembra uscita da un libro di storia, è andata come doveva andare. Solo una persona avrebbe potuto rompere l’incantesimo e restituire alle nozze una traccia di umana modernità e qualche gustoso imbarazzo alla regina. Ma Diana non c’è più e l’anello che fu suo, immortalato al dito di Kate nei chili di foto patinate, non può offendere nessuno. Nemmeno Elisabetta che è la vera regina Vittoria di questa favola.