- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

Succede in Campania, dove la presenza mafiosa si fa di mese in mese sempre più pesante. La direzione del quotidiano Metropolis ha denunciato un grave atto di intimidazione, dopo la pubblicazione di un articolo in cui si parlava del matrimonio e del pentimento di Salvatore Belviso, esponente del clan D'Alessandro. Alcune persone hanno fatto il giro delle edicole, strappando le locandine e intimando ai giornalai di non vendere Metropolis.

Un grave atto d’intimidazione, quello denunciato dalla direzione del quotidiano, diffuso nelle province di Napoli e Salerno. L'edizione del primo ottobre, infatti, riportava in prima pagina la notizia delle nozze in carcere di Belviso, definendolo "pentito". Intorno alle 6.30 del mattino, con la tiratura ancora fresca di stampa, secondo quanto riferito, alcuni familiari di Belviso si sono recati presso la sede della redazione, chiedendo senza mezzi termini, e non certo "per cortesia", di ritirare il giornale dalle edicole e di bloccare la messa in onda della prima pagina dell'edizione Sud nel corso della rassegna stampa del mattino di Metropolis Tv.

A recarsi presso la redazione sono stati due uomini e una donna, con intenzioni non proprio pacifiche. Salvatore Belviso, imputato nel processo per l'omicidio del consigliere comunale di Castellammare di Stabia del Pd, Gino Tommasino, crivellato di proiettili dai sicari della camorra un paio di anni fa, ha deciso di sposare in carcere una giovane di Castellammare. I famigliari di Belviso non hanno gradito la rivelazione di Metropolis, riguardo al presunto pentimento di Belviso, imparentato con lo storico e potente clan D'Alessandro, ancora attivo a Castellammare di Stabia.

Al raid, fatto solo di minacce verbali avrebbe partecipato una sorella di Belviso. I tre nonostante l'ora mattutina hanno intercettato alcuni giornalisti di Metropolis che si stavano organizzando per il lavoro quotidiano, e altri che stavano compiendo la rassegna stampa attraverso la loro televisione, Metropolis Tv. Immediatamente, i redattori hanno contattato telefonicamente il direttore Del Gaudio che si è sentito al telefono con gli emissari della famiglia Belviso.

All'agenzia Adnkronos Del Gaudio ha detto: "Non è la prima volta che ci accade di subire minacce. Noi facciamo il nostro lavoro. Raccontiamo i fatti e continueremo a farlo. Subire minacce non é piacevole ma noi continueremo a fare il nostro dovere di informare la popolazione vesuviana". Gli emissari della famiglia Belviso hanno chiesto con le minacce di sospendere la rassegna stampa e di ritirare tutte le copie del giornale dalle 28 edicole di Castellammare di Stabia.

Al rifiuto opposto dalla redazione, un certo numero di persone, non ancora valutato in piano, ha visitato tutte le edicole della città, strappando le locandine affisse ai chioschetti e imponendo dietro minacce agli edicolanti di non vendere Metropolis. Il direttore Del Gaudio ha poi raccontato il gravissimo episodio avvenuto ai carabinieri.

Al rifiuto opposto dalla redazione, un certo numero di persone, non ancora valutato in piano, ha visitato tutte le edicole della città, strappando le locandine affisse ai chioschetti e imponendo dietro minacce agli edicolanti di non vendere Metropolis. Il direttore Del Gaudio ha poi raccontato il gravissimo episodio avvenuto ai carabinieri.

Probabilmente a non essere gradita è stata sia la notizia del matrimonio in carcere che, soprattutto, quella del pentimento di Belviso. Gli episodi d’intimidazione sono stati denunciati dal direttore responsabile Giuseppe Del Gaudio ai carabinieri del comando di Torre Annunziata, che sul caso hanno aperto un'inchiesta. "E' un episodio gravissimo", dichiara Del Gaudio, "è una vera e propria intimidazione che mira a limitare la libertà di stampa. Questo gesto non fermerà il nostro lavoro di cronisti che hanno sempre raccontato i fatti del nostro territorio".

L'edizione del 2 ottobre di Metropolis, sia cartacea sia web, riporta in prima pagina il racconto dell'initimidazione avvenuta. Nell'articolo viene riportato che "sin dalle prime ore del mattino il giornale non è stato venduto in tutte le edicole della città di Castellammare". A preoccupare è che l'azione intimidatoria sia stata diretta nei confronti di un giornale quotidiano, il che rappresenta un grave pericolo: quello d’ingerenze nella libertà di raccontare quel che avviene in Campania, il sogno di sempre di ogni clan, quello di poter operare nell'invisibilità e nel silenzio imposto con la forza.

E' il segno tangibile della forza che ancora esprime il clan D'Alessandro nella città campana, il segno di una capacità di intimidazione, da sempre caratterizzata dal passare dalle parole ai fatti. Stavolta questa forza è stata usata nei confronti degli edicolanti, due anni fa fu usata nei confronti di un consigliere comunale, assassinato in pieno centro, e la prossima volta?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

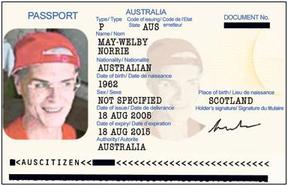

Da oggi, ad ogni australiano che chieda al Ministero degli Esteri l’emissione del passaporto, sarà consentito di scegliere quale genere meglio rappresenta la sua personalità. Se ci si trova a proprio agio nelle categorie più comuni (maschio o femmina), tanto meglio; qualora però nessuno dei due generi la rappresenti adeguatamente, alla persona viene data la possibilità di ufficializzare tale indeterminatezza, indicando alla voce “Sesso” una semplice X.

Fino a ieri agli Australiani era concesso di modificare l’indicazione del proprio sesso sui documenti ufficiali solo nel caso avessero già intrapreso (o completato) il processo di riassegnazione di genere: da oggi sarà sufficiente una dichiarazione del proprio medico.

E’ possibile che a spingere proprio l’Australia a legiferare in tal senso sia stato il caso di Norrie May-Welby, una persona scozzese, nata maschio nel 1962 ed emigrata in Australia quando aveva sette anni. Pur essendosi sottoposta all’età di 28 anni ad un intervento chirurgico di rassegnazione di genere, Norrie ha capito di non trovarsi a suo agio nemmeno nella condizione di donna. Pertanto ha chiesto, ed ottenuto, che le venisse assegnato il genere “neutro”. Il suo passaporto, infatti, alla voce “Sesso” mostra la dizione “Non specificato.

In un’intervista radiofonica, Sarah Dingle, della Radiotelevisione australiana (ABC), ha interpellato sull’argomento la senatrice laburista australiana Louise Pratt e il suo compagno Connor Montgomery, che, nato femmina, ha seguito una terapia ormonale ed ora vive come un uomo. “Sono numerosi i casi di persone con indeterminatezza di genere arrestate negli aeroporti esteri dalle autorità dell’Immigrazione solo perché quello che c’era scritto sui loro passaporti non combaciava con il loro aspetto esterno. Un fatto molto fastidioso, sgradevole e, in qualche caso, francamente pericoloso”, ha dichiarato Louise Pratt.

L’iniziativa del Ministero degli Esteri australiani non è certamente una panacea, dato che non tutte le nazioni del mondo sono di orientamento liberale quanto l’Australia. Come del resto specificano le linee guida del Ministero, infatti, si potrebbero registrare problemi proprio nel momento in cui si attraversano i confini e si entra in un altro Stato. In effetti, anche se il passaporto è un documento molto importante, i dati che in esso sono contenuti non possono essere diversi da quelli che risultano dall’atto di nascita. Per questa ragione, Connor Montgomery, ritiene che i cambiamenti sul passaporto siano un’ottima cosa, ma che non occorra fermarsi qui: le persone caratterizzate da diversità di genere, continua Montgomery, devono conquistare il diritto di poter modificare anche il certificato di nascita in accordo con il proprio sentire.

Al di là della sua portata pratica, il provvedimento australiano rappresenta una conquista importante per tutte le persone poco disponibili a sconti quando siano in gioco i diritti: come scrive Gooner, una delle animatrici del blog lesbico irlandese Gaelick, “in un mondo in cui, modulo su modulo, viene richiesto di scegliere tra maschio e femmina, fa piacere vedere dei Paesi che riconoscono ufficialmente il fatto che vi sono altre possibilità: transessualità, intersessualità e così via. Speriamo che l’Europa prenda esempio.” Un auspicio cui sarebbe bello potersi unire se non si trattasse di pura fantascienza in un Paese come Italia, la cui classe politica mediamente dimostra di essere o apertamente omofoba, o indifferente al problema.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Ad Obama, come noto, non arride la fortuna: basti pensare che nei suoi giorni di vacanza si sono susseguiti un terremoto, un uragano grande come un Paese europeo e l’esplosione della crisi in Libia; per non parlare del divampare della crisi economica in Europa. Ce n’è abbastanza per far stracciare le vesti alla stampa conservatrice americana, ormai avvezza ad azzannare il presidente con ogni possibile pretesto: “Con tutti i guai che sta passando il Paese, il Presidente non può starsene in vacanza...”, risuona lo stucchevole mantra.

Moralismo a buon mercato, come sostiene anche l’autorevole periodico americano The Atlantic, citando diversi studi scientifici: le vacanze (pure quelle mentali che si prendono navigando su internet dall’ufficio) non solo fanno bene a chi se le prende, ma aiutano a migliorare significativamente l’efficienza generale delle organizzazioni.

Nel lontano 1999 la compagnia assicurativa New Century Global finanziò una ricerca molto interessante: per dieci settimane venne analizzato il rendimento di due gruppi di impiegati, uno dei quali usava un software che richiamava regolarmente l’attenzione del lavoratore sul mantenimento di una postura sana e soprattutto sull’opportunità di concedersi una breve pausa caffè. I risultati, furono sorprendenti, almeno per l’iperattiva America: gli impiegati “imbeccati” dal loro mentore digitale svolgevano il loro lavoro con un’efficienza superiore in media del 13%.

A distanza di undici anni l’indicazione del vecchio studio è confermata, anzi rafforzata. E questo a dispetto del fatto che oggi l’accesso generalizzato alla Rete da parte di qualunque postazione d’ufficio abbia obiettivamente aumentato le possibili “distrazioni”.

Lo conferma perfino il Wall Street Journal, foglio non proprio di tendenze laburiste. Secondo uno studio dell’università di Melbourne nel 2009, navigare qualche minuto su Internet dall’ufficio “permette alla mente di svagarsi, consentendo maggiore concentrazione nel resto della giornata lavorativa, e quindi creando le premesse per un aumento di produttività”. Addirittura, la ricerca ha concluso che sprecare meno del 20% del proprio tempo in ufficio a farsi i fatti propri su Internet rende gli impiegati più efficienti del 9% rispetto ai colleghi che resistono alla tentazione di aprire il browser.

Consentire un livello fisiologico di distrazione sul posto di lavoro, dunque: atteggiamento padronale illuminato o trucco per lubrificare masse incatenate ai loro compiti alienanti? Il dibattito è aperto. In ogni caso, niente di nuovo sotto il sole: come ricorda The Atlantic, infatti, a proporre simili concetti per la prima volta all’inizio del secolo scorso fu Henry Ford, ideatore dell’eponimo modello industriale, il quale ripeteva: “Così come l’aver portato l’orario di lavoro ad otto ore ci ha aperto la strada della prosperità, il passaggio da sei a cinque giorni lavorati la settimana ci consentirà una prosperità ancora maggiore”. Eppure, negli Stati Uniti si continua a lavorare tanto. Troppo, forse, se si pensa che, secondo un sondaggio, sempre pubblicato da The Atlantic, in media un lavoratore americano matura 18 giorni di ferie l’anno e non riesce nemmeno ad utilizzarle tutte.

Niente di più sbagliato, spiega Daniel Cook, fisico e fondatore di Lost Garden, una software house specializzata in videogiochi: la regola aurea per massimizzare i risultati è non lavorare più di 40 ore a settimana. Chi pensa di spremere i gruppi di lavoro tenendoli inchiodati al tavolino 60 ore alla settimana, sia pure per brevi periodi, ottiene un aumento di produttività illusorio: a fronte di un incremento temporaneo di valore, il team tenderà a spomparsi. Per ottenere la necessaria decompressione, si renderà necessario un periodo con medie nettamente al di sotto delle 40 ore settimanali.

Niente di più sbagliato, spiega Daniel Cook, fisico e fondatore di Lost Garden, una software house specializzata in videogiochi: la regola aurea per massimizzare i risultati è non lavorare più di 40 ore a settimana. Chi pensa di spremere i gruppi di lavoro tenendoli inchiodati al tavolino 60 ore alla settimana, sia pure per brevi periodi, ottiene un aumento di produttività illusorio: a fronte di un incremento temporaneo di valore, il team tenderà a spomparsi. Per ottenere la necessaria decompressione, si renderà necessario un periodo con medie nettamente al di sotto delle 40 ore settimanali.

In un ideale grafico in cui la linea orizzontale è l’aurea mediocritas delle 40 ore, attraversata da un sinusoide che rappresenta gli straordinari e il periodo compensativo, quest’ultimo segmento ha invariabilmente un’area più grande. In altre parole, mandare un gruppo di lavoro in fuorigiri è controproducente. Cook sostiene che le 40 ore possono essere modulate come si vuole, per dire quattro giornate da 10 ore e tre giorni a casa. Chi svolge un lavoro creativo dovrebbe poi considerare che la capacità di produrre idee nuove tende a deteriorarsi ancor prima della fatidica quarantesima ora di lavoro, e precisamente dopo la trentacinquesima. Perdere il sonno su un problema complesso, infine, non aiuta particolarmente: molto meglio, sembra, concedersi otto ore filate di sonno e riattaccare la mattina presto a mente fresca.

Suggerimenti di senso comune? Certo, ma supportati anche dalla ricerca. Insomma, la scienza si schiera a favore delle vacanze prolungate come le piccole, innocenti evasioni dal pc dell’ufficio. Chissà se queste idee prima o poi verranno adottate anche nelle stanze dei bottoni, anche se due storie di cronaca recente prese a caso continuano a raccontare una verità molto più amara di cieco sfruttamento: si pensi ai bambini schiavizzati da un contractor brasiliano di Zara e agli operai che negli stabilimenti H&M in Vietnam lavorano fino allo svenimento.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Lo scorso 15 agosto Google ha annunciato la sua intenzione di acquistare Motorola Mobility, il produttore di cellulari, televisori e dispositivi vari legati al mondo delle telecomunicazioni. A valle dell'approvazione dell'Antitrust USA, data per scontata, la casa di Mountain View pagherà 40 centesimi di dollaro per ogni azione di Motorola, con un premio del 63% rispetto alle quotazioni correnti ed un esborso complessivo di 12,5 miliardi di dollari. In effetti, Google, come il suo prodigioso primogenito Android, è uno dei pochissimi marchi globali cui non viene associato un prodotto specificamente determinato. Come mai l'azienda che meglio rappresenta il “cervello” della Rete, improvvisamente dimostra interesse per la produzione di hardware oltretutto mettendo sul piatto una quantità enorme di cassa? “Credo che ora ci troviamo in una situazione privilegiata per proteggere l’ecosistema Android, cosa che andrà a vantaggio di tutti i nostri partner [ovvero dei fabbricanti di dispositivi che, come Samsung, HTC e LG, hanno creduto nel progetto Android]”: la chiave per comprendere la decisione strategica di Google è in queste parole, pronunciate dal capo del legale di Google David Drummond nel corso di una conference call tenutasi lo stesso giorno dell'annuncio dell'operazione.

Facciamo un passo indietro: con la sua consueta lungimiranza, Google, con il suo Android ha deciso di entrare nel mercato dei sistemi operativi. Si tratta di un pacchetto di software che, oltre ad un sistema operativo, contiene una serie di altre codifiche che permettono una interazione sempre più efficiente tra il dispositivo e la Reti. Android è basato su una kernel Linux, il che vuol dire che è coperto da una licenza d’uso open source. Dunque, a differenza di quanto accade per i suoi due principali concorrenti, Apple e Microsoft, il codice sorgente di Android è liberamente disponibile per gli sviluppatori e per i fabbricanti di dispositivi (smartphone, pc, tablet eccetera...). In questo modo, Google potrà continuare a sviluppare software, lasciando i produttori di elettronica di consumo liberi di affinare l’hardware. E’ stato un successo: in soli tre anni, Android è diventato il primo sistema operativo per smartphone: secondo Marguerite Reardon di CNET, grazie ad Android, in tutto il mondo connesso o collegabile, Google ha messo sotto contratto 39 fabbricanti di dispositivi e 231 operatori di telecomunicazioni. Secondo Mountain View, più di mezzo milione di apparecchi con Android preinstallato vengono attivati ogni giorno... Ma Apple e Microsoft non sono rimaste con le mani in mano: non essendo in grado di concepire un modello di business non basato sulla cessione a titolo oneroso, hanno cercato una scorciatoia. Del resto, succede spesso: quando le idee nuove cominciano a scarseggiare, si comincia a far parlare le carte bollate. Così, ad esempio, ad agosto del 2010 Oracle porta in tribunale Google. Nonostante fosse cosa notoria che uno dei motori di Android è una copia quasi conforme del software Java della Sun, Oracle (nuovo padrone di Sun) decide di citare la società di Mountain View per violazione dei diritti d’autore (cosa che per inciso, Sun non si sarebbe mai sognata di fare). Per tentare di stoppare il simpatico robottino verde (marchio di Android) si sono viste perfino Apple e Microsoft stringere un accordo per rastrellare brevetti comprandoli dalla Novell o dalla Nortel Network, una società in liquidazione (in quest’ultimo affare era della partita anche Research In Motion, o RIM, la “mamma” di BlackBerry). Perché investire così tanti soldi in licenze software? Secondo Google, è un modo come un altro per rendere impossibile la vita ad Android. Avendo razziato ogni genere di brevetti, su ogni nuovo telefonino Android, i concorrenti possono brandire come un corpo contundente i diritti acquisiti grazie a pacchi di dollari. Grazie alla minaccia di azioni legali contro i Google, infatti, Microsoft e Apple possono rallentare l’uscita di nuovi modelli che montano Android; ovvero, meglio ancora, pretendere una “tassa” su ogni dispositivo che contenga un software anche solo somigliante a quello su cui hanno acquisito regolare licenza. Risultato: i telefonini dei concorrenti finiranno per costare di più ed essere dunque meno appetibili.

Ma Apple e Microsoft non sono rimaste con le mani in mano: non essendo in grado di concepire un modello di business non basato sulla cessione a titolo oneroso, hanno cercato una scorciatoia. Del resto, succede spesso: quando le idee nuove cominciano a scarseggiare, si comincia a far parlare le carte bollate. Così, ad esempio, ad agosto del 2010 Oracle porta in tribunale Google. Nonostante fosse cosa notoria che uno dei motori di Android è una copia quasi conforme del software Java della Sun, Oracle (nuovo padrone di Sun) decide di citare la società di Mountain View per violazione dei diritti d’autore (cosa che per inciso, Sun non si sarebbe mai sognata di fare). Per tentare di stoppare il simpatico robottino verde (marchio di Android) si sono viste perfino Apple e Microsoft stringere un accordo per rastrellare brevetti comprandoli dalla Novell o dalla Nortel Network, una società in liquidazione (in quest’ultimo affare era della partita anche Research In Motion, o RIM, la “mamma” di BlackBerry). Perché investire così tanti soldi in licenze software? Secondo Google, è un modo come un altro per rendere impossibile la vita ad Android. Avendo razziato ogni genere di brevetti, su ogni nuovo telefonino Android, i concorrenti possono brandire come un corpo contundente i diritti acquisiti grazie a pacchi di dollari. Grazie alla minaccia di azioni legali contro i Google, infatti, Microsoft e Apple possono rallentare l’uscita di nuovi modelli che montano Android; ovvero, meglio ancora, pretendere una “tassa” su ogni dispositivo che contenga un software anche solo somigliante a quello su cui hanno acquisito regolare licenza. Risultato: i telefonini dei concorrenti finiranno per costare di più ed essere dunque meno appetibili.

Per controbattere l'attacco, Google è corsa ai ripari: Motorola era proprio il fidanzato ideale. A dispetto della sua immagine commercale lievemente appannata, si tratta pur sempre di uno dei più antichi fabbricanti di apparecchi per le telecomunicazioni, essendo attivo da oltre ottanta anni, nel corso dei quali ha accumulato una incredibile mole di brevetti: secondo CNET, con la Motorola, Google porta in cascina la bellezza di 24.500 licenze software (di cui 7.500 “pending”, ovvero in attesa di essere garantite). Un vero e proprio capitale, con il quale in futuro Google potrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa al momento in cui gli azzeccagarbugli al soldo della concorrenza la accusasseranno di violazione di copyright. Altrettanto strategici saranno i contatti consolidati di Motorola con gli operatori di telecomunicazioni e la sua posizione di leader nella produzione di dispositivi per tv via cavo e per la registrazione: un particolare che potrebbe diventare molto utile a Google, che l’anno scorso ha lanciato il servizio “Smart TV”, che consente di vedere direttamente sul televisore di casa contenuti internet (ad esempio video caricati su YouTube).

E' evidente che, nonostante le apparenze, l’acquisizione di Motorola ha molto senso per Google. Come nota sempre sulle colonne di CNET Roger Cheng, resta da capire l’evoluzione del quadro competivo. Come reagiranno LG, Samsung e HTC, sapendo che d’ora in avanti ogni volta che dialogheranno con Google non avranno a che fare solo un partner che fornisce software, ma con un entità che è un partner quanto un concorrente. Cheng cita Nick Dillon, analista di Ovum: “Se Google finisse per fornire a Motorola un accesso preferenziale al suo codicei, [...] la fedeltà dei costruttori a Google potrebbe risultarne seriamente compromessa”. Non a caso, Microsoft butta il sale sulla ferita, dichiarando, a deal appena annunciato: “[...] Windows Phone è l’unica piattaforma a mantenere un ecosistema software veramente libero offrendo pari opportunità a tutti gli attori”. Al di là delle ovvie dichiarazioni di parte della concorrenza, il problema è reale: chissà se Google ci stupirà ancora una volta?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

La Apple è davvero l’azienda dei miracoli. Sui meriti (o gli eventuali demeriti) delle soluzioni tecnologiche adottate dal marchio americano, prima tra tutti l’adozione un sistema chiuso, il dibattito è aperto. Non si può negare, però, che il talento di Steve Jobs abbia trasformato idee preesistenti (formati compressi, sfruttamento della Rete in mobilità, touch screen) in prodotti dal look accattivante e dai margini elevati.

Se oggi il modo più semplice per godersi della buona musica è un dispositivo minuscolo che contiene centinaia di album; se oggi al nostro cellulare non chiediamo solo di fare telefonate, ma la possibilità di leggere la posta elettronica e di intrattenerci con giochini di dubbia utilità; se oggi uno degli oggetti del desiderio commerciale è quell’evoluzione della tavoletta dello scriba definito “tablet”: lo dobbiamo senz’altro al talento visionario di Jobs e Soci.

Il tutto senza considerare il potere subdolo che Mela Morsicata si è guadagnata installandosi d’imperio in certi segmenti superficiali dell’immaginazione collettiva. Ed è così che gli aggeggi marchiati Apple sono divenuti quasi un must-have per tutti coloro che sono veramente a-là-page, artisti (grafici, architetti, registi, musicisti) e i loro emuli; è così che fioriscono dibattiti tra persone, normalmente digiune di informatica, alcune delle quali si rivelano pronte a giurare che “Apple è un’altra cosa”; e così che molti si sono separati volentieri da diverse centinaia di euro per portare a casa un aggeggio bellissimo e tecnologicamente all’avanguardia come l’iPad, che può fare tante cose, ma nessuna in particolare.

E’ comunque certo che l’intelligenza commerciale del suo lungimirante leader abbia portato nelle casse degli azionisti di Apple una quantità formidabile di biglietti verdi. Ha fatto sorridere e anche un po’ preoccupare il fatto che le riserve di cassa dichiarate da Apple nel suo ultimo report trimestrale siano arrivate a superare il saldo liquido del Tesoro americano: troppo basse le prime, incredibilmente elevato il secondo. Mentre infatti la politica USA è invischiata nel delirante dibattito sull’innalzamento dei limiti massimi del debito pubblico americano - una dialettica nominalistica ed isterica che rischia di condurre il Paese al default - il saldo della liquidità degli Stati Uniti si è attestato attorno ai 74 miliardi di dollari; mentre sul bilancio della casa dell’iPod fanno bella mostra di sé la bellezza di 75,6 miliardi di dollari tra cassa e titoli (di cui circa 20 investiti in debito pubblico del Governo o delle agenzie pubbliche americane). Come nota l’Atlantic, una sommetta sufficiente a comprare sul mercato Goldman Sachs, che sul mercato vale poco meno di 70 miliardi di dollari...

Che cosa ha a che fare un’artista notoriamente ribelle come Bjork con una corporation americana che ha appena dimostrato con i fatti che nel mondo globalizzato del ventunesimo secolo non è poi così difficile trovare un’azienda finanziariamente più forte del governo più forte del mondo? E’ la stessa musicista islandese a spiegarlo a Charlie Burton di Wired UK, che ha la ha incontrata nella sua casa-studio di Brooklyn Heights a New York. Nei tre anni trascorsi dal suo ultimo album (Volta), abbastanza sperimentale, Bjork si è dedicata ad un nuovo progetto dall’intenso contenuto intellettuale. Nelle intenzioni dell’artista islandese, ogni composizione di “Biophilia” (ovvero “amore per la vita”) dovrebbe da un lato illustrare un concetto scientifico; e dall’altro esplorare uno specifico aspetto della teoria della musica. Ognuna delle dieci canzoni che compongono l’album pone un particolare accento su un aspetto di teoria musicale (ad esempio, arpeggio, controcanto, tempo...); ed ognuno dei brani parla di un concetto scientifico che abbia qualche assonanza con la musica. Sono nate così, ad esempio, “Crystalline”, “nella quale i cristalli si riferiscono alla complessità strutturale della composizione musicale”, e “Virus”, sviluppato su una molteplicità di frasi musicali.

Che cosa ha a che fare un’artista notoriamente ribelle come Bjork con una corporation americana che ha appena dimostrato con i fatti che nel mondo globalizzato del ventunesimo secolo non è poi così difficile trovare un’azienda finanziariamente più forte del governo più forte del mondo? E’ la stessa musicista islandese a spiegarlo a Charlie Burton di Wired UK, che ha la ha incontrata nella sua casa-studio di Brooklyn Heights a New York. Nei tre anni trascorsi dal suo ultimo album (Volta), abbastanza sperimentale, Bjork si è dedicata ad un nuovo progetto dall’intenso contenuto intellettuale. Nelle intenzioni dell’artista islandese, ogni composizione di “Biophilia” (ovvero “amore per la vita”) dovrebbe da un lato illustrare un concetto scientifico; e dall’altro esplorare uno specifico aspetto della teoria della musica. Ognuna delle dieci canzoni che compongono l’album pone un particolare accento su un aspetto di teoria musicale (ad esempio, arpeggio, controcanto, tempo...); ed ognuno dei brani parla di un concetto scientifico che abbia qualche assonanza con la musica. Sono nate così, ad esempio, “Crystalline”, “nella quale i cristalli si riferiscono alla complessità strutturale della composizione musicale”, e “Virus”, sviluppato su una molteplicità di frasi musicali.

Man mano che il progetto evolveva, nella mente della cantante islandese prese forma l’idea di una sovrastruttura da applicare sulla musica per arricchirla di contenuti anche didattici: è nata così la “casa musicale” virtuale, le cui stanze erano rappresentate dalle canzoni, le cui scale fossero in realtà scale musicali e così via. In un primo momento l’idea avrebbe dovuto addensarsi attorno ad un progetto di filmato in 3D da 40 minuti. Bjork chiamò a dirigerlo il geniale regista francese Michel Gondry (“Se mi lasci, ti cancello”, “Be kind, rewind”, “L’arte del sogno”), che però presto dovette gettare la spugna, in parte per la difficoltà del progetto ed in parte a causa del suo malaugurato impegno hollywoodiano, il pessimo “The Green Hornet”.

A quel punto, Bjork ebbe un’illuminazione: perché non realizzare il suo progetto nella forma di una costellazione di app (applicazioni) da far girare su iPad? “Le mie canzoni alla fine hanno un ritmo di 83 battiti al minuto, che è poi la mia velocità quando cammino. Tutte le persone con cui ho lavorato mi hanno presa in giro per questo. Solo attenendomi ad una scrittura in quattro quarti, verso, ritornello, verso, riesco ad evitare di dover risolvere un indovinello matematico mentre tento di cantare; per me questi due mondi [la matematica e la musica NdR] sono separati. Ma un dispositivo touchscreen dotato di un software adeguato avrebbe reso possibile comporre pezzi complessi senza dover sacrificare la spontaneità”. Quando finalmente Apple ha lanciato sul mercato l’iPad, Bjork sapeva già come l’avrebbe potuto utilizzare - ed infatti Biophilia è stato in parte realizzato tramite quel dispositivo.

A quel punto, Bjork ebbe un’illuminazione: perché non realizzare il suo progetto nella forma di una costellazione di app (applicazioni) da far girare su iPad? “Le mie canzoni alla fine hanno un ritmo di 83 battiti al minuto, che è poi la mia velocità quando cammino. Tutte le persone con cui ho lavorato mi hanno presa in giro per questo. Solo attenendomi ad una scrittura in quattro quarti, verso, ritornello, verso, riesco ad evitare di dover risolvere un indovinello matematico mentre tento di cantare; per me questi due mondi [la matematica e la musica NdR] sono separati. Ma un dispositivo touchscreen dotato di un software adeguato avrebbe reso possibile comporre pezzi complessi senza dover sacrificare la spontaneità”. Quando finalmente Apple ha lanciato sul mercato l’iPad, Bjork sapeva già come l’avrebbe potuto utilizzare - ed infatti Biophilia è stato in parte realizzato tramite quel dispositivo.

Ma Bjork andò oltre: l’intero album poteva diventare una collezione di app per iPad: a quel punto, perfino alla Apple si sono un po’ preoccupati, pensando a tutti i fan non dotati del costoso giocattolo. Alla fine la cantante islandese ha raggiunto il seguente compromesso: un contratto la lega ancora alle major, ma le app sono autoprodotte, e quindi possono essere rilasciate solo quando pronte. Un bel progresso per un’artista che ha sempre vissuto con molta ansia il suo rapporto con i giganti della distribuzione, a suo dire esclusivamente interessati al profitto e burocratizzati in modo patologico.

Insomma, sembra che l’ultimo gadget di casa Apple sia perfino in grado di ispirare alcuni artisti e di fornire loro strumenti per migliorare la propria espressività. Con tutte le perplessità del caso, non ignote alla stessa Bjork, che riconosce: “molti dei miei amici sono anti-Apple, la considerano l’impero del male. Ma il mio punto di vista su questo tema non può che essere a favore della creatività. E’ un po’ come l’Inglese: i miei nonni non lo sapevano perché per loro parlare quella lingua era come mettersi immondizia in bocca. Ma certe cose vanno superate: vogliamo comunicare, sì o no?”. Una posizione interessante e che si applica molto bene, mutatis mutandis, alla relazione che l’uomo della strada ha con il potere dei signori della Rete (Facebook, Google, oltre Apple): accetta di dover fare dei compromessi (per esempio sulla privacy) pur di poter comunicare.